七年级语文(上)寒假作业(7)(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级语文(上)寒假作业(7)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 805.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-02 10:49:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级语文(上)寒假作业(7)

一、单选题

1.学习小组想对诗句进行分类,下列诗句不宜放在“思乡”主题类的是(填序号)( )

A.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

B.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

C.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

D.遥怜故园菊,应傍战场开。

2. 下列对《朝花夕拾》的评述不正确的一项是( )

A.《父亲的病》中,鲁迅回忆了为父亲请医生治病的情景,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

B.《无常》一文中,鲁迅借众鬼嘲弄人生,用阴间讽刺阳世,对“正人君子” 们进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞。

C.《二十四孝图》中,鲁迅忆述儿时阅读的感受,赞美了“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等孝道故事。

D.《狗·猫·鼠》中,鲁迅先生追忆童年时救的一只隐鼠遭到摧残的经历和感受,表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

3. 下列说法有误的一项是( )

A.《世说新语》是南朝宋时刘义庆组织编写的一部笔记小说,与才女谢道韫相关的典故“咏絮之才”即出自此书。

B.“令堂高寿?”“家慈正是古稀之年。”——这组对话中“令堂”“高寿”和“家慈”都属于敬辞。

C.“她把我的手放.在喷水口下,一股清凉的水.在我的手上流.过.”一句中“下”“水”都是名词,“放”“流过”都是动词。

D.“可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田.地.”一句中“田地”一词, 在这个语境中的意思是“地步,境地”。

4.下列说法正确的一项是( )

A.《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者是美国盲聋作家、教育家海伦·凯勒。

B.《观沧海》,作者曹操,字孟德,西汉末年著名的政治家、军事家、诗人。他的诗以“慷慨悲壮”见称。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代伟大诗人李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的七言律诗。

D.《天净沙 秋思》是一首散曲,作者马致远,号青莲,元代戏曲作家,是“元曲四大家”之一。

5.关于《朝花夕拾》这部散文集,下列说法不正确的一项是( )

A.《狗 猫 鼠》表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨,《二十四孝图》揭示了封建孝道的虚伪与残酷。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会时的急切、兴奋的心情,并借此对“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。

C.《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园玩耍时的无限乐趣和在三味书屋读书的上学生活。

D.《琐记》《范爱农》两篇,记述了鲁迅远离故乡到南京、日本求学和回国后的一段生活,留下了鲁迅追寻真理的足迹。

二、填空题

6.根据自己阅读的《朝花夕拾》,回忆鲁迅的求学之路。

篇目 求学历程

《从百草园到三味书屋》 就读于① 。

②《 》 先就读于江南水师学堂,后因为不满其“乌烟瘴气”,改读矿务铁路学堂。

③《 》 先入东京弘文学院学习日语,后入仙台医学专门学校习医,后“弃医从文”。

三、积累与运用

梳理探究,与自然为友(21分)

秋日的研学之旅,我们踏 入 了 一 片静 谧 ____ 的 画 卷。朗 润 的 天 空下,阳 光 温 柔 地yùn____酿 着秋日的韵味,与林间偶尔传来的鸟鸣应和 ____,仿佛大自然也在低语。枫叶如火,一片片雕lòu ____着季节的深情,飘然莅临人间,静静铺满了绿茵茵的小径,烘托出秋的秀气与娇媚。

7.上面是研学团小东同学的旅游分享,请你根据语境,写出相应的汉字或拼音。

①静谧

⑤yùn 酿

③应和

④雕lòu 。

8.文段第二句中的“下”字是 (A.动词 B.名词);最后一句中的“莅临”一词是 (A.敬辞 B.谦辞)。

9.上面语段中没有使用的修辞手法是 (A.比喻 B.比拟 C.引用)。

四、名著导读

阅读下面名著选段,完成各题。

朝花夕拾·父亲的病(节选)

父亲的喘气颇长久,连我也听得很吃力,然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想道:“还是快一点喘完了罢……。”立刻觉得这思想就不该,就是犯了罪;但同时又觉得这思想实在是正当的,我很爱我的父亲。便是现在,也还是这样想。

早晨,住在一门里的衍太太进来了。她是一个精通礼节的妇人,说我们不应该空等着。于是给他换衣服;又将纸锭和一种什么《高王经》烧成灰,用纸包了给他捏在拳头里……。

“叫呀,你父亲要断气了。快叫呀!”衍太太说。

“父亲!父亲!”我就叫起来。

“大声!他听不见。还不快叫?!”

“父亲!!!父亲!!!”

他已经平静下去的脸,忽然紧张了,将眼微微一睁,仿佛有一些苦痛。

“叫呀!快叫呀!”她催促说。

“父亲!!!”

“什么呢?……不要嚷。……不……。”他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。

“父亲!!!”我还叫他,一直到他咽了气。

我现在还听到那时的自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。

朝花夕拾·琐记(节选)

父亲故去之后,我也还常到她家里去,不过已不是和孩子们玩耍了,却是和衍太太或她的男人谈闲天。我其时觉得很有许多东西要买,看的和吃的,只是没有钱。有一天谈到这里,她便说道,“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”我说母亲没有钱,她就说可以拿首饰去变卖;我说没有首饰,她却道,“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……。”

这些话我听去似乎很异样,便又不到她那里去了,但有时又真想去打开大厨,细细地寻一寻。大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里。流言的来源,我是明白的,倘是现在,只要有地方发表,我总要骂出流言家的狐狸尾巴来,但那时太年青,一遇流言,便连自己也仿佛觉得真是犯了罪,怕遇见人们的眼睛,怕受到母亲的爱抚。

好。那么,走罢!

10.请你简要叙述《父亲的病》(节选)的主要内容。

11.两选文均使用了语言描写刻画人物。请你就《朝花夕拾·琐记》(节选)品一品。

12.“衍太太”是两选文中的重要人物。《朝花夕拾·父亲的病》(节选)中的衍太太“精通礼节”;《朝花夕拾·琐记》(节选)中的衍太太“阴险”。请你就《朝花夕拾·父亲的病》(节选)评一评。

13.《父亲的病》与《琐记》同属《朝花夕拾》中的作品,主旨却不相同。请你就《朝花夕拾·琐记》探一探。

五、综合性学习

某校七年级某班正在开展“少年正是读书时”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

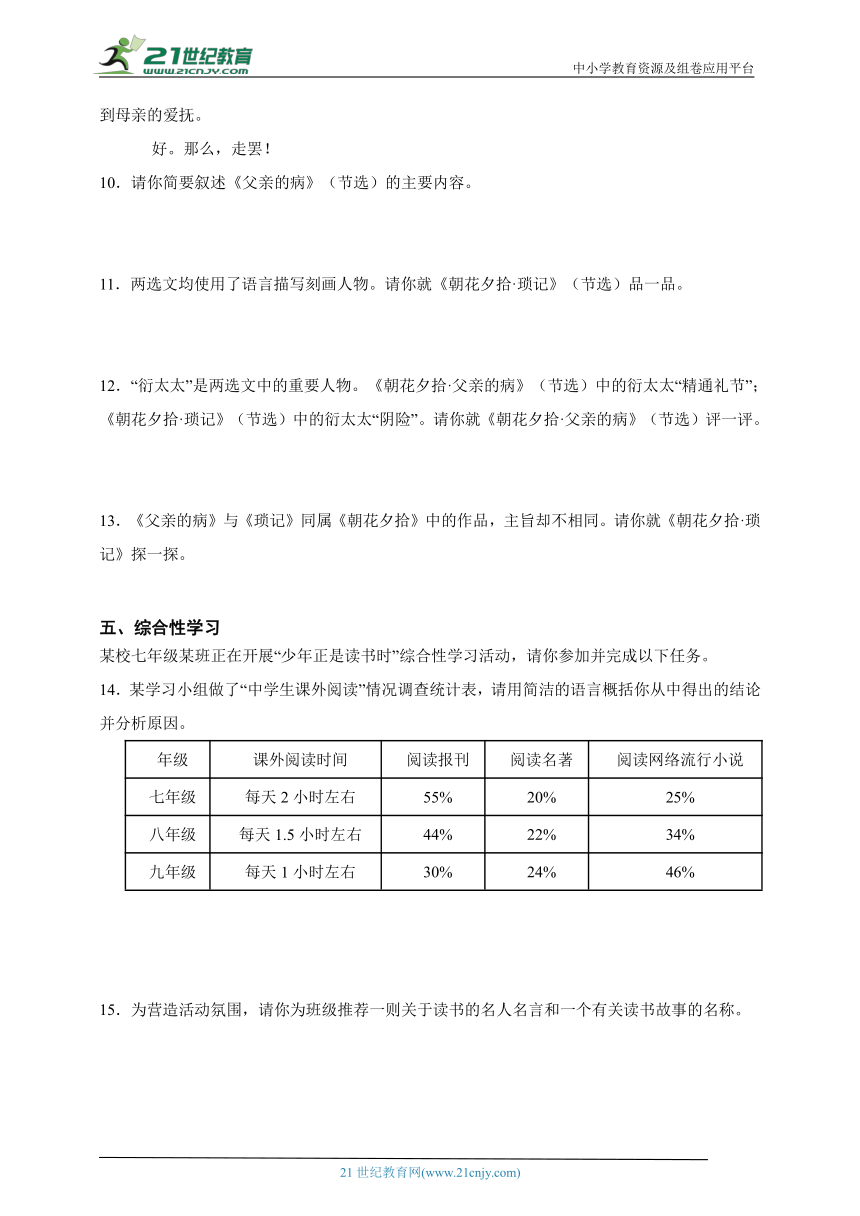

14.某学习小组做了“中学生课外阅读”情况调查统计表,请用简洁的语言概括你从中得出的结论并分析原因。

年级 课外阅读时间 阅读报刊 阅读名著 阅读网络流行小说

七年级 每天2小时左右 55% 20% 25%

八年级 每天1.5小时左右 44% 22% 34%

九年级 每天1小时左右 30% 24% 46%

15.为营造活动氛围,请你为班级推荐一则关于读书的名人名言和一个有关读书故事的名称。

16.语文老师已设计好两种活动形式,请你帮他再设计一个。

活动一:举办“我的读书经验”交流会。

活动二:举行“传统文化”知识竞赛。

活动三:

六、现代文阅读

一个人的成长史就是他的阅读史。少年时代,我们一定会遇到一位伟大的作家——鲁迅先生。请阅读下面三则材料,完成对这位“大家”的探索。

【三段心声】

鲁迅诞辰 143 周年,00 后是怎么看待他的

夏之暗:对鲁迅的第一印象来自《从百草园到三味书屋》,这篇文章中描写的“紫红的桑椹”“覆盆子”至今记忆犹新,总觉得能透过文字看到小小的、鲜艳欲滴的果实。

铁皮:在小学阶段,为了应付考试,我们要把鲁迅的生平完全背下来,其实真的蛮怕的。到了中学阶段,会有意识地去找鲁迅的书来翻看,比如他的短篇小说《狂人日记》,不过总的来说,阅读鲁迅的作品还是很少的,主要原因是鲁迅作品有点晦涩难懂。

侧耳倾听:初中语文课本中有一篇《从百草园到三味书屋》,写的是鲁迅的童年生活,对于那个年纪的我来说,文中所写的故事与自己的经验相差太大,所以读完内心毫无波澜。后来大学读了很多书,又经历了一些人事的磨练,便能体会到鲁迅当时的心境了,他是在颠沛流离、受人排挤之际开始写《朝花夕拾》的,他沉浸在那样一种巨大的压抑当中,童年温馨闲静的时光可不是他最大的安慰吗?

(摘自“澎湃新闻”,有删改)

【两张图片】

(选自“网易数读”)

【一则反思】

让孩子与鲁迅的第一次正面相遇,不再重复我们的路径

①孩子指着电脑屏幕上搜索出来的几段文字,愁眉苦脸地问我:“妈妈,这段描述鲁迅童年的文字这么长,全部抄下来我会裂开的。虽然鲁迅的童年很艰苦,但我的童年也不比他好过啊!”

②我看到她检索的语句是“鲁迅的童年是怎样的”,原来她正在做语文老师布置的课文预习作业。我简单地回答着她,告诉她鲁迅儿时因家世衰败遭受的世态炎凉和精神创伤,同时思索着这种浮光掠影的网络搜索和摘抄,大概对了解鲁迅先生没什么用处。

③我翻开她的语文书,看到最后一个单元正是独领风骚的“鲁迅单元”,设置了四篇课文,分别是《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》。成人后一直视鲁迅先生为精神导师的我,深感于这一编排理念的用心良苦。

④它们是一个通向未来的缓慢而有益的铺垫,希望孩子们最先接触到这样一位鲁迅先生:一个平易近人的、有梦想有现实关怀的人,他的文字自有其令人惊异的美感,他会自嘲,黯然于自身的局限性,也对一切的幸与不幸怀着深切的体贴和同情。

⑤那些年在语文课堂上,老师这样直截了当地告诉我们:《一件小事》体现了劳动人民的高贵品质和革命知识分子严肃的自我批评精神;通过《祥林嫂》可以认清封建社会的黑暗本质;《孔乙己》揭露了封建文化毒害知识分子的罪恶,作者对他们的不幸遭遇抱着深切同情……这种被强行灌输鲁迅作品价值内涵的方式,大大打击了当时我阅读鲁迅的兴趣和信心。

⑥鲁迅先生和他的文章,必须要经过一定年龄才能理解。孩子们对鲁迅的“怕”是可以理解的。所以,语文课堂上的鲁迅先生,需要一个渐次展露“真相”的过程。从普通人的“人间鲁迅”开始,让孩子们熟悉他,亲近他,跟他对话、聊天,然后再展开他精神世界中凛冽、深邃、复杂的另一面,不妨就从《朝花夕拾》开始吧!放弃所谓的“意义”追索,无须刻意对语法修辞穷追猛打,就随意闲散地将自己放进文字里,去体验那种独出机杼的文学味、艺术美,那种深沉绵密的人间情味。

(摘自刘黎琼“三联少年刊”,有删改)

17.下面结论与上面信息完全相符的一项是( )

A.B 站视频有关鲁迅作品的解读形式是多样的。

B.B 站年轻人最喜欢的作家是尼采。

C.直接抄写鲁迅先生的童年经历很有用处。

D.小学课本关于鲁迅文章的编排是随意的。

18.对于【一则反思】画横线句子所表述的观点,可以用【三段心声】中哪一位同学的心声来印证?请你结合相关内容作分析。

19.为了消除与经典的隔阂,小语为《朝花夕拾》里的人物设置了朋友圈。虽是恶搞,但人物形象还是比较符合原著的。结合 《朝花夕 拾》中相关人物性格,猜测A是谁并结合情节陈述理由。

A是 ,理由 。

20.《朝花夕拾》中,既有温馨的回忆,又有理性的批判。除了第11题中已出现的人物,请再各举一例来说明这种“温馨的回忆”和“理性的批判”。

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题要求从所给的诗句中选出不宜放在“思乡”主题类的一项。为了得出正确答案,我们需要逐一分析每个选项所表达的主题和情感。

A选项:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这句诗出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。虽然表面上是写对友人的嘱托,但“一片冰心在玉壶”表达的是诗人内心的纯洁与坚守,以及对故乡和亲友的深情厚谊。这种深情可以引申为对家乡的思念,因此A选项与“思乡”主题有一定的关联。

B选项:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”这句诗出自王安石的《泊船瓜洲》。诗中“明月何时照我还”直接表达了诗人对故乡的思念之情,渴望明月能照亮他归家的路。因此,B选项明确属于“思乡”主题。

C选项:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这句诗出自李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。诗中李白将自己的愁心托付给明月,希望它能陪伴被贬谪的友人王昌龄到遥远的夜郎以西。这里主要表达的是诗人对友人的关切和慰藉,而非对故乡的思念。因此,C选项与“思乡”主题不符。

D选项:“遥怜故园菊,应傍战场开。”这句诗出自岑参的《行军九日思长安故园》。诗中诗人身处异乡,却遥想故乡的菊花,表达了诗人对故乡的深切思念和担忧(因为故乡正遭受战乱)。因此,D选项也属于“思乡”主题。

综上所述,通过逐一分析每个选项的主题和情感,我们可以得出C选项“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是不宜放在“思乡”主题类的诗句。

故答案为:C

本题考查的是学生对古诗词主题和情感的理解与辨析能力。

在解题方法上,学生需要掌握古诗词的基本解读技巧,包括理解诗句的字面意思、分析诗句的意象和情感、联系诗人的创作背景和时代背景等。通过综合运用这些技巧,学生可以更准确地把握古诗词的主题和情感。

在易错点上,学生需要注意区分不同古诗词之间的主题和情感差异,避免将相似但不同的主题和情感混淆。同时,也要注意理解诗句中的隐喻和象征意义,避免仅从字面意思上理解诗句。

在拓展迁移上,本题可以引导学生进一步学习古诗词的鉴赏方法,提高古诗词的阅读和理解能力。同时,也可以鼓励学生将所学方法运用到其他文学作品的阅读和鉴赏中,提升文学素养和综合能力。

2.【答案】C

【解析】ABD.正确。

C.在《二十四孝图》中,鲁迅对这些所谓的孝道故事进行了批判。例如“郭巨埋儿”,鲁迅认为这种为了尽孝而不惜牺牲孩子生命的行为是残忍和荒谬的;“老莱娱亲“中老莱子的行为则显得做作和虚伪。鲁迅通过对这些故事的分析,揭示了封建孝道的虚伪和残酷,表达了对封建旧道德的批判。本项“赞美了‘卧冰求鲤’’老莱娱亲’‘郭巨埋儿’等孝道故事”有误;

故答案为:C

本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B. 在敬辞与谦辞的使用上,“令堂” 是对对方母亲的尊称,属于敬辞;“高寿” 是用于询问长辈年纪的敬辞;而 “家慈” 是对自己母亲的谦称,并非敬辞,这里将 “家慈” 归为敬辞是错误的,B 项说法有误。

故答案为:B

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

4.【答案】A

【解析】A.正确。

B.曹操是东汉末年著名的政治家、军事家、诗人,不是西汉末年。他的诗歌风格 “慷慨悲壮”,此选项在曹操所处时期上有误。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是七言绝句,不是七言律诗。这首诗通过丰富的想象,把自己的思念托付给明月,带给远方不幸的友人,表达对友人的同情和关切。

D.马致远号东篱,不是青莲。李白号青莲居士。马致远是 “元曲四大家” 之一,其《天净沙 秋思》被称为 “秋思之祖”。

故答案为:A

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

5.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋心情,但是文章主要批判的是封建教育对儿童天性的压制,而不是对 “正人君子” 的嘲讽,所以该选项说法错误。

故答案为:B

本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

6.【答案】三味书屋;琐记;藤野先生

【解析】 此篇主要回忆鲁迅童年在三味书屋的读书生活。三味书屋是当时他接受传统私塾教育的场所,在那里他经历了从自由玩耍的百草园到刻板严肃的书屋学习的转变,先生的教诲、同窗的相处等都成为他童年求学生涯的重要部分,展现了封建教育体系下的启蒙教育场景与经历。该篇记录鲁迅离开家乡后的求学经历。他先进入江南水师学堂,然而该校存在诸多弊端,“乌烟瘴气”,于是他转而去了矿务铁路学堂。这一过程体现他对教育环境和知识追求的不断探索与抉择,反映出当时一些新式学堂的状况以及他积极寻求更合适学习之地的心态。文中讲述鲁迅到日本求学的经历。他先在东京弘文学院学习日语,这是他接触国外教育与文化的开端。之后进入仙台医学专门学校学医,本期望通过医学救人救国,但在日本的所见所闻,尤其是一些关于民族自尊心受辱的事件,使他认识到精神上的 “医治” 更为重要,从而 “弃医从文”,开启了以笔为武器批判社会、唤醒民众的文学创作道路,这一转变对他的人生和中国现代文学发展有着极为深远的意义。

故答案为:三味书屋;琐记;藤野先生

本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

【答案】7.mì;酝;hè;镂

8.B;A

9.C

【解析】(1)本题考查重要词语字音、字形的识记能力。要求学生在平时对教材中所涉及的重要的字、词准确的识记,加强积累。

(2)本题考查对词性及文化常识解答此题,需把握词性分类以及常见短语类型并能准确辨析。短语类型有:并列短语,偏正短语,动宾短语,主谓短语,后补短语。文化常识涵盖文化的各种问题,包括天文、历法、地理、官职、科举礼仪、称谓、名号等。解答这类题目,要有扎实的语文基本功。要求我们要养成多读书、多积累的好习惯。

(3)本题考查对修辞手法的辨析能力。常见的修辞手法有比喻、拟人、夸张、排比、对.偶、反复、设问、反问和对比等,然后结合具体内容来分析即可。根据各个选项的描述,然后——判断正误即可。

7.①“静谧” 的意思是安静,常用来形容环境没有声响、平和安宁,读音为 “jìng mì”。②“yùn 酿” 应写作 “酝酿”,本意是造酒时的发酵过程,比喻做准备工作,比如事先考虑、商量、相互协调等。③“应和” 指(声音、语言、行动等)相呼应,读音为 “yìng hè”。④“雕 lòu” 应写作 “雕镂”,意思是雕刻。

故答案为:mì;酝;hè;镂

8.本题考查词性和文化常识。“下”是方位名词。“莅临”敬语,多用于修饰长辈、上级及贵宾的光临,以示主人对客人的敬意。

故答案为:B;A

9.本题考查修辞手法的判断。“秋日的研学之旅,我们踏入了一片静谧的画卷”一句把“研学之旅”比喻成“画卷”。“飘然莅临人间”等语句使用了比拟的修辞手法。文段中没有使用引用的修辞手法。

故答案为:C

【答案】10.父亲病重喘气长久,衍太太让“我”为父亲换衣服、烧纸锭等,在父亲临终时催促“我”大声呼喊父亲,直到父亲咽气,“我”后来觉得这是自己对父亲的最大错处。

11.示例:“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过衍太太的语言描写,生动地表现她的阴险,恶毒,表达作者对她厌恶和批判。

12.在《朝花夕拾 父亲的病》(节选)中,衍太太看似精通礼节,在父亲临终时指挥各种事情,但她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲,这种行为不顾病人的痛苦,实际上是一种伪善,给“我”带来了精神上的痛苦和愧疚,反映出旧礼教习俗的不合理性和对人的伤害。

13.《朝花夕拾 琐记》主要记述了作者离开家乡到南京求学的经历,表现了作者对旧的教育制度和封建礼教的不满与批判,以及对新事物的追求和探索。文中通过衍太太等人物形象的刻画,揭示了社会的一些阴暗面和人性的弱点,同时也展现了作者在成长过程中的思考与感悟。

【解析】(1)本题考查对文本的概括与归纳能力。解答时,先分析出选文的行文思路,再找出文段的关键词句加以概括即可。通读全文,理清故事线索,抓住人物的活动,注意时间地点的变化,梳理情节,以什么人做了什么事有什么结果来概括,不要遗漏主要情节,不必叙述细节,语言要简洁通顺。

(2)本题考查赏析人物的语言。赏析人物的语言,可从语言的内容、说话的目的、话语的风格、情感的表达等方面加以分析人物的性格特征。

(3)本题考查分析人物形象。把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。

(4)本题考查对文章主旨的理解。这类题型,先要读懂文章的内容,把握重点情节、重点人物,再结合重点句子、作者的观点、态度和情感等去把握文章的主题。

10.首先明确需要概括的是《父亲的病》(节选)这部分内容,要提炼出关键事件和情节发展脉络。《父亲的病》节选主要描述了作者在父亲病重时的经历和感受。父亲病重,呼吸困难,作者感到无助和痛苦。衍太太,一个精通礼节的妇人,建议在父亲临终前进行一些仪式性的活动,如换衣服、烧纸锭等。在父亲临终时,衍太太催促作者大声呼喊父亲,直到父亲去世。作者后来反思,认为这是自己对父亲最大的错处,因为他认为这种行为可能加剧了父亲的痛苦。

故答案为:父亲病重喘气长久,衍太太让“我”为父亲换衣服、烧纸锭等,在父亲临终时催促“我”大声呼喊父亲,直到父亲咽气,“我”后来觉得这是自己对父亲的最大错处。

11.她的话语“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”和“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过语言描写展示了她对孩子的教唆,让孩子学坏,再结合后文的“大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里”,可推知她既教唆“我”偷东西,又散布“我”的流言,这些语言描写生动地展现了衍太太的阴险,恶毒,同时也反映了作者对这种人物的厌恶批判。

故答案为:示例:“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过衍太太的语言描写,生动地表现她的阴险,恶毒,表达作者对她厌恶和批判。

12.文段开头提到衍太太“精通礼节”,但后面详细描述的她的行为却与这一表象形成反差。在父亲临终这样一个极为特殊且病人痛苦的时刻,她指挥着各种所谓符合“礼节”的事情,可重点在于她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲这一行为。从常理来说,临终之人往往需要安静,而她却不顾及这些,只是按照自己所秉持的、看似“礼节”的方式去行事,这实则是没有真正考虑病人的感受,是一种伪善的表现。并且她的这种行为给“我”带来了极大的精神痛苦,让“我”后来一直觉得是自己的错处,这深刻地反映出这种旧礼教习俗只是徒有其表,是不合理的,对当事人尤其是像“我”这样的亲历者造成了心理上的伤害,通过这一情节深度剖析了衍太太伪善的形象以及旧礼教的弊端。

故答案为:在《朝花夕拾 父亲的病》(节选)中,衍太太看似精通礼节,在父亲临终时指挥各种事情,但她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲,这种行为不顾病人的痛苦,实际上是一种伪善,给“我”带来了精神上的痛苦和愧疚,反映出旧礼教习俗的不合理性和对人的伤害。

13.从整体来看,《琐记》记述的内容先是涉及作者在家乡与衍太太等人的相处经历,像衍太太教唆拿家里财物的事以及由此引发的流言等,展现了身边人物的不良品性和社会上存在的一些阴暗现象,体现出人性的弱点以及当时社会环境的复杂糟糕。而往后延伸,作者提到“走罢”,这其实预示着他要离开家乡去南京求学,意味着他想要摆脱这样压抑、不良的环境,去寻求新的生活和知识,追求不一样的事物。所以综合起来,这篇文章通过这些具体的经历和事件的描述,表现出作者对旧的教育制度(比如当时那种压抑、封建的成长环境某种程度上也是旧教育制度等因素影响下的结果)、封建礼教(如衍太太所代表的一些不良旧观念和行为方式)是不满且持批判态度的,同时也传达出他渴望探索新事物、追求新的生活和思想境界的内心诉求,以及在这个成长过程中经历种种后所产生的深刻思考与感悟,从这些方面把握了文章的主旨所在。

故答案为:《朝花夕拾 琐记》主要记述了作者离开家乡到南京求学的经历,表现了作者对旧的教育制度和封建礼教的不满与批判,以及对新事物的追求和探索。文中通过衍太太等人物形象的刻画,揭示了社会的一些阴暗面和人性的弱点,同时也展现了作者在成长过程中的思考与感悟。

【答案】14.①随着年级的增高,中学生课外阅读的时间越来越少;②阅读网络流行小说和名著的人越来越多,阅读报刊的人越来越少。

15.示例:读书破万卷 下笔如有神——杜甫;腹有诗书气自华——苏轼;发奋识遍天下字,立志读尽人间书。——苏轼

读书之法,在循序渐进,熟读而精思。——朱煮;黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿;读书百遍,其义自现。——《三国志》

为中华之崛起而读书。——周恩来;书籍是人类进步的阶梯。——高尔基;生活里没有书籍。就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚

读书故事:囊萤映雪、凿壁偷光(西汉匡衡)、韦编三绝(孔子勤读《易经》)、闻鸡起舞、划粥割齑(划粥割齑,指粥冻结后把粥划成若干块、咸菜切成碎末一起食用。北宋文学大家范仲淹)

16.示例一:开展““读经典名著”读书摘抄展示活动。示例二:举办“腹有诗书气自华”读书交流报告会。示例三:举行“我爱读书”的演讲比赛

【解析】(1)考查读图能力。首先要仔细审读题旨,包括审读图表的标题、内容和题目要求,再根据观察所得,分析出表中有关材料的相互联系,从中找出规律性的东西。最后是准确归纳表述。

(2)本题考查名言故事的积累。学生在课堂学习、书籍阅读中注意积累名言,要准确识记名人名言,并掌握其意义及用法。对于故事,要能够把握故事的主旨并讲述故事的内容。

(3)本题考查活动的设计能力。针对中学生的主题活动倡议形式一般有以下几个:朗读比赛、图片展、读书报告会、主题班会、演讲比赛、主题歌咏比赛、古诗文朗诵大赛、办一期手抄报等,参考其中形式选择设计活动。

14.根据图中表格内容可知,就课外阅读时间来说,七年级排第一,八年级其次,九年级最少;就阅读书目来看,七年级阅读报刊占比55%,比八年级和九年级多;九年级阅读网络流行小说占比46%,八年级占比34%,其次是七年级。所以可以得出相关结论如:随着年级的升高,中学生课外阅读时间日益减少;从阅读书目上来看,阅读报刊的学生在逐年级减少,而阅读网络流行小说和名著的学生在逐年级增加。

故答案为:随着年级的增高,中学生课外阅读的时间越来越少;②阅读网络流行小说和名著的人越来越多,阅读报刊的人越来越少。

15.写一则与读书有关的名言和读书故事,注意书写正确,工整、美观。不要胡编乱造。

故答案为:示例:读书破万卷下笔如有神——杜甫;腹有诗书气自华——苏轼;发奋识遍天下字,立志读尽人间书。——苏轼

读书之法,在循序渐进,熟读而精思。——朱煮;黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿;读书百遍,其义自现。——《三国志》

为中华之崛起而读书。——周恩来;书籍是人类进步的阶梯。——高尔基;生活里没有书籍。就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚

读书故事:囊萤映雪、凿壁偷光(西汉匡衡)、韦编三绝(孔子勤读《易经》)、闻鸡起舞、划粥割齑(划粥割齑,指粥冻结后把粥划成若干块、咸菜切成碎末一起食用。北宋文学大家范仲淹)

16.注意围绕“少年正是读书时”主题设计活动,并且具有可操作性,同时注意给出的例子的特点“动词+活动目的+具体活动形式”,活动名称结构应与例子一致。

故答案为:示例一:开展“读经典名著”读书摘抄展示活动。示例二:举办“腹有诗书气自华”读书交流报告会。示例三:举行“我爱读书”的演讲比赛。

【答案】17.A

18.侧耳倾听。“侧耳倾听”初中读《从百草园到三味书屋》,内心毫无波澜,后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章又了新的理解,因此“侧耳倾听”的心声能够充分印证观点。

19.衍太太;她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)

20.【示例】温馨的回忆:在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅深情回忆了自己儿时在百草园的快乐生活,表现对童年生活的美好回忆。理性的批判:在《狗 猫 鼠》这篇文章里,鲁迅先生选取了“猫”这样一个类型,清算猫的罪行,借此尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。

【解析】(1)本题考查的是对原文信息的理解和分析能力。通过逐一分析选项,并将其与原文信息对比,可以找出与原文信息完全相符的选项。这种方法可以帮助学生提高阅读理解和信息筛选的能力。同时,本题也提醒学生在阅读时要仔细,避免被选项中的干扰信息所迷惑。

(2)本题考查的是对文本信息的理解和分析能力,以及跨文本信息对比的能力。通过明确观点,并在另一文本中找到能够印证该观点的信息,可以帮助学生提高文本理解和分析能力。同时,本题也提醒学生在阅读时要善于对比和联系,以加深对文本的理解。

(3)本题考查的是对名著人物的理解和分析能力,以及根据情节推断人物身份的能力。通过仔细阅读题目中的描述,并结合原著中的情节和人物形象,可以推断出人物A的身份。这种方法可以帮助学生提高名著阅读和人物分析能力。同时,本题也提醒学生在阅读名著时要注重情节和人物形象的描写,以加深对名著的理解。

(4)本题考查的是对名著内容的理解和分析能力,以及根据要求选取合适例子的能力。通过明确题目要求,并从名著中选取合适的例子进行说明,可以帮助学生提高名著阅读和理解能力。同时,本题也提醒学生在阅读名著时要注重理解和分析内容,以加深对名著的理解。此外,本题还体现了对名著中“温馨的回忆”和“理性的批判”两种不同情感色彩的关注,有助于培养学生的情感理解和分析能力。

17.对于选择题,需要逐一分析选项,并将其与原文信息对比,找出与原文信息完全相符的选项。

A选项:原文中提到B站视频有关鲁迅作品的解读形式是多样的,这与A选项的描述相符。

B选项:原文中并未提及B站年轻人最喜欢的作家是尼采,因此B选项与原文信息不符。

C选项:原文中提到直接抄写鲁迅先生的童年经历对了解鲁迅先生没什么用处,这与C选项的描述相反,因此C选项与原文信息不符。

D选项:原文中提到语文课本中鲁迅单元的编排是用心良苦的,这与D选项的描述“小学课本关于鲁迅文章的编排是随意的”相反,因此D选项与原文信息不符。

综上所述,A选项与原文信息完全相符。

故答案为:A

18.首先,需要明确【一则反思】中画横线句子的观点,即“孩子们对鲁迅的理解需要经过一定年龄和经历”。然后,在【三段心声】中找到能够印证这一观点的心声,并分析其内容。

在【三段心声】中,“侧耳倾听”的心声提到自己初中读《从百草园到三味书屋》时内心毫无波澜,但后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章有了新的理解。这与【一则反思】中的观点相吻合,即孩子们对鲁迅的理解需要随着年龄和经历的增长而逐渐深入。

故答案为:侧耳倾听。“侧耳倾听”初中读《从百草园到三味书屋》,内心毫无波澜,后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章又了新的理解,因此“侧耳倾听”的心声能够充分印证观点。

19.首先,需要明确题目要求猜测的是《朝花夕拾》中的人物A,并结合情节陈述理由。然后,根据题目中给出的朋友圈设置和人物性格描述,推断出人物A的身份。

在题目中,朋友圈设置虽然恶搞,但人物形象符合原著。根据“她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)”的描述,可以推断出人物A是衍太太。在《朝花夕拾》中,衍太太是一个表面和善、内心阴险的人,她常常利用自己的地位和影响,教唆孩子们做坏事,以达到自己的目的。

故答案为:衍太太;她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)

20.首先,需要明确题目要求从《朝花夕拾》中再各举一例来说明“温馨的回忆”和“理性的批判”。然后,根据对《朝花夕拾》的熟悉程度,选取合适的例子进行说明。

对于“温馨的回忆”,可以选取《阿长与<山海经>》中鲁迅对长妈妈的感激和怀念之情,以及长妈妈为鲁迅买来《山海经》的温馨场景。这个场景表现了鲁迅对童年生活的美好回忆。

对于“理性的批判”,可以选取《二十四孝图》中鲁迅对封建孝道的批判。鲁迅在文章中通过列举一些荒谬的孝道故事,表达了对封建孝道的反感和批判。这种批判体现了鲁迅的理性思考和批判精神。

故答案为:【示例】温馨的回忆:在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅深情回忆了自己儿时在百草园的快乐生活,表现对童年生活的美好回忆。理性的批判:在《狗 猫 鼠》这篇文章里,鲁迅先生选取了“猫”这样一个类型,清算猫的罪行,借此尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级语文(上)寒假作业(7)

一、单选题

1.学习小组想对诗句进行分类,下列诗句不宜放在“思乡”主题类的是(填序号)( )

A.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

B.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

C.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

D.遥怜故园菊,应傍战场开。

2. 下列对《朝花夕拾》的评述不正确的一项是( )

A.《父亲的病》中,鲁迅回忆了为父亲请医生治病的情景,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

B.《无常》一文中,鲁迅借众鬼嘲弄人生,用阴间讽刺阳世,对“正人君子” 们进行了淋漓尽致的嘲弄和鞭挞。

C.《二十四孝图》中,鲁迅忆述儿时阅读的感受,赞美了“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等孝道故事。

D.《狗·猫·鼠》中,鲁迅先生追忆童年时救的一只隐鼠遭到摧残的经历和感受,表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

3. 下列说法有误的一项是( )

A.《世说新语》是南朝宋时刘义庆组织编写的一部笔记小说,与才女谢道韫相关的典故“咏絮之才”即出自此书。

B.“令堂高寿?”“家慈正是古稀之年。”——这组对话中“令堂”“高寿”和“家慈”都属于敬辞。

C.“她把我的手放.在喷水口下,一股清凉的水.在我的手上流.过.”一句中“下”“水”都是名词,“放”“流过”都是动词。

D.“可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田.地.”一句中“田地”一词, 在这个语境中的意思是“地步,境地”。

4.下列说法正确的一项是( )

A.《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者是美国盲聋作家、教育家海伦·凯勒。

B.《观沧海》,作者曹操,字孟德,西汉末年著名的政治家、军事家、诗人。他的诗以“慷慨悲壮”见称。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代伟大诗人李白为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的七言律诗。

D.《天净沙 秋思》是一首散曲,作者马致远,号青莲,元代戏曲作家,是“元曲四大家”之一。

5.关于《朝花夕拾》这部散文集,下列说法不正确的一项是( )

A.《狗 猫 鼠》表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨,《二十四孝图》揭示了封建孝道的虚伪与残酷。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会时的急切、兴奋的心情,并借此对“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。

C.《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园玩耍时的无限乐趣和在三味书屋读书的上学生活。

D.《琐记》《范爱农》两篇,记述了鲁迅远离故乡到南京、日本求学和回国后的一段生活,留下了鲁迅追寻真理的足迹。

二、填空题

6.根据自己阅读的《朝花夕拾》,回忆鲁迅的求学之路。

篇目 求学历程

《从百草园到三味书屋》 就读于① 。

②《 》 先就读于江南水师学堂,后因为不满其“乌烟瘴气”,改读矿务铁路学堂。

③《 》 先入东京弘文学院学习日语,后入仙台医学专门学校习医,后“弃医从文”。

三、积累与运用

梳理探究,与自然为友(21分)

秋日的研学之旅,我们踏 入 了 一 片静 谧 ____ 的 画 卷。朗 润 的 天 空下,阳 光 温 柔 地yùn____酿 着秋日的韵味,与林间偶尔传来的鸟鸣应和 ____,仿佛大自然也在低语。枫叶如火,一片片雕lòu ____着季节的深情,飘然莅临人间,静静铺满了绿茵茵的小径,烘托出秋的秀气与娇媚。

7.上面是研学团小东同学的旅游分享,请你根据语境,写出相应的汉字或拼音。

①静谧

⑤yùn 酿

③应和

④雕lòu 。

8.文段第二句中的“下”字是 (A.动词 B.名词);最后一句中的“莅临”一词是 (A.敬辞 B.谦辞)。

9.上面语段中没有使用的修辞手法是 (A.比喻 B.比拟 C.引用)。

四、名著导读

阅读下面名著选段,完成各题。

朝花夕拾·父亲的病(节选)

父亲的喘气颇长久,连我也听得很吃力,然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想道:“还是快一点喘完了罢……。”立刻觉得这思想就不该,就是犯了罪;但同时又觉得这思想实在是正当的,我很爱我的父亲。便是现在,也还是这样想。

早晨,住在一门里的衍太太进来了。她是一个精通礼节的妇人,说我们不应该空等着。于是给他换衣服;又将纸锭和一种什么《高王经》烧成灰,用纸包了给他捏在拳头里……。

“叫呀,你父亲要断气了。快叫呀!”衍太太说。

“父亲!父亲!”我就叫起来。

“大声!他听不见。还不快叫?!”

“父亲!!!父亲!!!”

他已经平静下去的脸,忽然紧张了,将眼微微一睁,仿佛有一些苦痛。

“叫呀!快叫呀!”她催促说。

“父亲!!!”

“什么呢?……不要嚷。……不……。”他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。

“父亲!!!”我还叫他,一直到他咽了气。

我现在还听到那时的自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。

朝花夕拾·琐记(节选)

父亲故去之后,我也还常到她家里去,不过已不是和孩子们玩耍了,却是和衍太太或她的男人谈闲天。我其时觉得很有许多东西要买,看的和吃的,只是没有钱。有一天谈到这里,她便说道,“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”我说母亲没有钱,她就说可以拿首饰去变卖;我说没有首饰,她却道,“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……。”

这些话我听去似乎很异样,便又不到她那里去了,但有时又真想去打开大厨,细细地寻一寻。大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里。流言的来源,我是明白的,倘是现在,只要有地方发表,我总要骂出流言家的狐狸尾巴来,但那时太年青,一遇流言,便连自己也仿佛觉得真是犯了罪,怕遇见人们的眼睛,怕受到母亲的爱抚。

好。那么,走罢!

10.请你简要叙述《父亲的病》(节选)的主要内容。

11.两选文均使用了语言描写刻画人物。请你就《朝花夕拾·琐记》(节选)品一品。

12.“衍太太”是两选文中的重要人物。《朝花夕拾·父亲的病》(节选)中的衍太太“精通礼节”;《朝花夕拾·琐记》(节选)中的衍太太“阴险”。请你就《朝花夕拾·父亲的病》(节选)评一评。

13.《父亲的病》与《琐记》同属《朝花夕拾》中的作品,主旨却不相同。请你就《朝花夕拾·琐记》探一探。

五、综合性学习

某校七年级某班正在开展“少年正是读书时”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

14.某学习小组做了“中学生课外阅读”情况调查统计表,请用简洁的语言概括你从中得出的结论并分析原因。

年级 课外阅读时间 阅读报刊 阅读名著 阅读网络流行小说

七年级 每天2小时左右 55% 20% 25%

八年级 每天1.5小时左右 44% 22% 34%

九年级 每天1小时左右 30% 24% 46%

15.为营造活动氛围,请你为班级推荐一则关于读书的名人名言和一个有关读书故事的名称。

16.语文老师已设计好两种活动形式,请你帮他再设计一个。

活动一:举办“我的读书经验”交流会。

活动二:举行“传统文化”知识竞赛。

活动三:

六、现代文阅读

一个人的成长史就是他的阅读史。少年时代,我们一定会遇到一位伟大的作家——鲁迅先生。请阅读下面三则材料,完成对这位“大家”的探索。

【三段心声】

鲁迅诞辰 143 周年,00 后是怎么看待他的

夏之暗:对鲁迅的第一印象来自《从百草园到三味书屋》,这篇文章中描写的“紫红的桑椹”“覆盆子”至今记忆犹新,总觉得能透过文字看到小小的、鲜艳欲滴的果实。

铁皮:在小学阶段,为了应付考试,我们要把鲁迅的生平完全背下来,其实真的蛮怕的。到了中学阶段,会有意识地去找鲁迅的书来翻看,比如他的短篇小说《狂人日记》,不过总的来说,阅读鲁迅的作品还是很少的,主要原因是鲁迅作品有点晦涩难懂。

侧耳倾听:初中语文课本中有一篇《从百草园到三味书屋》,写的是鲁迅的童年生活,对于那个年纪的我来说,文中所写的故事与自己的经验相差太大,所以读完内心毫无波澜。后来大学读了很多书,又经历了一些人事的磨练,便能体会到鲁迅当时的心境了,他是在颠沛流离、受人排挤之际开始写《朝花夕拾》的,他沉浸在那样一种巨大的压抑当中,童年温馨闲静的时光可不是他最大的安慰吗?

(摘自“澎湃新闻”,有删改)

【两张图片】

(选自“网易数读”)

【一则反思】

让孩子与鲁迅的第一次正面相遇,不再重复我们的路径

①孩子指着电脑屏幕上搜索出来的几段文字,愁眉苦脸地问我:“妈妈,这段描述鲁迅童年的文字这么长,全部抄下来我会裂开的。虽然鲁迅的童年很艰苦,但我的童年也不比他好过啊!”

②我看到她检索的语句是“鲁迅的童年是怎样的”,原来她正在做语文老师布置的课文预习作业。我简单地回答着她,告诉她鲁迅儿时因家世衰败遭受的世态炎凉和精神创伤,同时思索着这种浮光掠影的网络搜索和摘抄,大概对了解鲁迅先生没什么用处。

③我翻开她的语文书,看到最后一个单元正是独领风骚的“鲁迅单元”,设置了四篇课文,分别是《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》。成人后一直视鲁迅先生为精神导师的我,深感于这一编排理念的用心良苦。

④它们是一个通向未来的缓慢而有益的铺垫,希望孩子们最先接触到这样一位鲁迅先生:一个平易近人的、有梦想有现实关怀的人,他的文字自有其令人惊异的美感,他会自嘲,黯然于自身的局限性,也对一切的幸与不幸怀着深切的体贴和同情。

⑤那些年在语文课堂上,老师这样直截了当地告诉我们:《一件小事》体现了劳动人民的高贵品质和革命知识分子严肃的自我批评精神;通过《祥林嫂》可以认清封建社会的黑暗本质;《孔乙己》揭露了封建文化毒害知识分子的罪恶,作者对他们的不幸遭遇抱着深切同情……这种被强行灌输鲁迅作品价值内涵的方式,大大打击了当时我阅读鲁迅的兴趣和信心。

⑥鲁迅先生和他的文章,必须要经过一定年龄才能理解。孩子们对鲁迅的“怕”是可以理解的。所以,语文课堂上的鲁迅先生,需要一个渐次展露“真相”的过程。从普通人的“人间鲁迅”开始,让孩子们熟悉他,亲近他,跟他对话、聊天,然后再展开他精神世界中凛冽、深邃、复杂的另一面,不妨就从《朝花夕拾》开始吧!放弃所谓的“意义”追索,无须刻意对语法修辞穷追猛打,就随意闲散地将自己放进文字里,去体验那种独出机杼的文学味、艺术美,那种深沉绵密的人间情味。

(摘自刘黎琼“三联少年刊”,有删改)

17.下面结论与上面信息完全相符的一项是( )

A.B 站视频有关鲁迅作品的解读形式是多样的。

B.B 站年轻人最喜欢的作家是尼采。

C.直接抄写鲁迅先生的童年经历很有用处。

D.小学课本关于鲁迅文章的编排是随意的。

18.对于【一则反思】画横线句子所表述的观点,可以用【三段心声】中哪一位同学的心声来印证?请你结合相关内容作分析。

19.为了消除与经典的隔阂,小语为《朝花夕拾》里的人物设置了朋友圈。虽是恶搞,但人物形象还是比较符合原著的。结合 《朝花夕 拾》中相关人物性格,猜测A是谁并结合情节陈述理由。

A是 ,理由 。

20.《朝花夕拾》中,既有温馨的回忆,又有理性的批判。除了第11题中已出现的人物,请再各举一例来说明这种“温馨的回忆”和“理性的批判”。

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题要求从所给的诗句中选出不宜放在“思乡”主题类的一项。为了得出正确答案,我们需要逐一分析每个选项所表达的主题和情感。

A选项:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这句诗出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。虽然表面上是写对友人的嘱托,但“一片冰心在玉壶”表达的是诗人内心的纯洁与坚守,以及对故乡和亲友的深情厚谊。这种深情可以引申为对家乡的思念,因此A选项与“思乡”主题有一定的关联。

B选项:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”这句诗出自王安石的《泊船瓜洲》。诗中“明月何时照我还”直接表达了诗人对故乡的思念之情,渴望明月能照亮他归家的路。因此,B选项明确属于“思乡”主题。

C选项:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这句诗出自李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。诗中李白将自己的愁心托付给明月,希望它能陪伴被贬谪的友人王昌龄到遥远的夜郎以西。这里主要表达的是诗人对友人的关切和慰藉,而非对故乡的思念。因此,C选项与“思乡”主题不符。

D选项:“遥怜故园菊,应傍战场开。”这句诗出自岑参的《行军九日思长安故园》。诗中诗人身处异乡,却遥想故乡的菊花,表达了诗人对故乡的深切思念和担忧(因为故乡正遭受战乱)。因此,D选项也属于“思乡”主题。

综上所述,通过逐一分析每个选项的主题和情感,我们可以得出C选项“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是不宜放在“思乡”主题类的诗句。

故答案为:C

本题考查的是学生对古诗词主题和情感的理解与辨析能力。

在解题方法上,学生需要掌握古诗词的基本解读技巧,包括理解诗句的字面意思、分析诗句的意象和情感、联系诗人的创作背景和时代背景等。通过综合运用这些技巧,学生可以更准确地把握古诗词的主题和情感。

在易错点上,学生需要注意区分不同古诗词之间的主题和情感差异,避免将相似但不同的主题和情感混淆。同时,也要注意理解诗句中的隐喻和象征意义,避免仅从字面意思上理解诗句。

在拓展迁移上,本题可以引导学生进一步学习古诗词的鉴赏方法,提高古诗词的阅读和理解能力。同时,也可以鼓励学生将所学方法运用到其他文学作品的阅读和鉴赏中,提升文学素养和综合能力。

2.【答案】C

【解析】ABD.正确。

C.在《二十四孝图》中,鲁迅对这些所谓的孝道故事进行了批判。例如“郭巨埋儿”,鲁迅认为这种为了尽孝而不惜牺牲孩子生命的行为是残忍和荒谬的;“老莱娱亲“中老莱子的行为则显得做作和虚伪。鲁迅通过对这些故事的分析,揭示了封建孝道的虚伪和残酷,表达了对封建旧道德的批判。本项“赞美了‘卧冰求鲤’’老莱娱亲’‘郭巨埋儿’等孝道故事”有误;

故答案为:C

本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B. 在敬辞与谦辞的使用上,“令堂” 是对对方母亲的尊称,属于敬辞;“高寿” 是用于询问长辈年纪的敬辞;而 “家慈” 是对自己母亲的谦称,并非敬辞,这里将 “家慈” 归为敬辞是错误的,B 项说法有误。

故答案为:B

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

4.【答案】A

【解析】A.正确。

B.曹操是东汉末年著名的政治家、军事家、诗人,不是西汉末年。他的诗歌风格 “慷慨悲壮”,此选项在曹操所处时期上有误。

C.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是七言绝句,不是七言律诗。这首诗通过丰富的想象,把自己的思念托付给明月,带给远方不幸的友人,表达对友人的同情和关切。

D.马致远号东篱,不是青莲。李白号青莲居士。马致远是 “元曲四大家” 之一,其《天净沙 秋思》被称为 “秋思之祖”。

故答案为:A

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

5.【答案】B

【解析】ACD.正确。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋心情,但是文章主要批判的是封建教育对儿童天性的压制,而不是对 “正人君子” 的嘲讽,所以该选项说法错误。

故答案为:B

本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

6.【答案】三味书屋;琐记;藤野先生

【解析】 此篇主要回忆鲁迅童年在三味书屋的读书生活。三味书屋是当时他接受传统私塾教育的场所,在那里他经历了从自由玩耍的百草园到刻板严肃的书屋学习的转变,先生的教诲、同窗的相处等都成为他童年求学生涯的重要部分,展现了封建教育体系下的启蒙教育场景与经历。该篇记录鲁迅离开家乡后的求学经历。他先进入江南水师学堂,然而该校存在诸多弊端,“乌烟瘴气”,于是他转而去了矿务铁路学堂。这一过程体现他对教育环境和知识追求的不断探索与抉择,反映出当时一些新式学堂的状况以及他积极寻求更合适学习之地的心态。文中讲述鲁迅到日本求学的经历。他先在东京弘文学院学习日语,这是他接触国外教育与文化的开端。之后进入仙台医学专门学校学医,本期望通过医学救人救国,但在日本的所见所闻,尤其是一些关于民族自尊心受辱的事件,使他认识到精神上的 “医治” 更为重要,从而 “弃医从文”,开启了以笔为武器批判社会、唤醒民众的文学创作道路,这一转变对他的人生和中国现代文学发展有着极为深远的意义。

故答案为:三味书屋;琐记;藤野先生

本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

【答案】7.mì;酝;hè;镂

8.B;A

9.C

【解析】(1)本题考查重要词语字音、字形的识记能力。要求学生在平时对教材中所涉及的重要的字、词准确的识记,加强积累。

(2)本题考查对词性及文化常识解答此题,需把握词性分类以及常见短语类型并能准确辨析。短语类型有:并列短语,偏正短语,动宾短语,主谓短语,后补短语。文化常识涵盖文化的各种问题,包括天文、历法、地理、官职、科举礼仪、称谓、名号等。解答这类题目,要有扎实的语文基本功。要求我们要养成多读书、多积累的好习惯。

(3)本题考查对修辞手法的辨析能力。常见的修辞手法有比喻、拟人、夸张、排比、对.偶、反复、设问、反问和对比等,然后结合具体内容来分析即可。根据各个选项的描述,然后——判断正误即可。

7.①“静谧” 的意思是安静,常用来形容环境没有声响、平和安宁,读音为 “jìng mì”。②“yùn 酿” 应写作 “酝酿”,本意是造酒时的发酵过程,比喻做准备工作,比如事先考虑、商量、相互协调等。③“应和” 指(声音、语言、行动等)相呼应,读音为 “yìng hè”。④“雕 lòu” 应写作 “雕镂”,意思是雕刻。

故答案为:mì;酝;hè;镂

8.本题考查词性和文化常识。“下”是方位名词。“莅临”敬语,多用于修饰长辈、上级及贵宾的光临,以示主人对客人的敬意。

故答案为:B;A

9.本题考查修辞手法的判断。“秋日的研学之旅,我们踏入了一片静谧的画卷”一句把“研学之旅”比喻成“画卷”。“飘然莅临人间”等语句使用了比拟的修辞手法。文段中没有使用引用的修辞手法。

故答案为:C

【答案】10.父亲病重喘气长久,衍太太让“我”为父亲换衣服、烧纸锭等,在父亲临终时催促“我”大声呼喊父亲,直到父亲咽气,“我”后来觉得这是自己对父亲的最大错处。

11.示例:“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过衍太太的语言描写,生动地表现她的阴险,恶毒,表达作者对她厌恶和批判。

12.在《朝花夕拾 父亲的病》(节选)中,衍太太看似精通礼节,在父亲临终时指挥各种事情,但她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲,这种行为不顾病人的痛苦,实际上是一种伪善,给“我”带来了精神上的痛苦和愧疚,反映出旧礼教习俗的不合理性和对人的伤害。

13.《朝花夕拾 琐记》主要记述了作者离开家乡到南京求学的经历,表现了作者对旧的教育制度和封建礼教的不满与批判,以及对新事物的追求和探索。文中通过衍太太等人物形象的刻画,揭示了社会的一些阴暗面和人性的弱点,同时也展现了作者在成长过程中的思考与感悟。

【解析】(1)本题考查对文本的概括与归纳能力。解答时,先分析出选文的行文思路,再找出文段的关键词句加以概括即可。通读全文,理清故事线索,抓住人物的活动,注意时间地点的变化,梳理情节,以什么人做了什么事有什么结果来概括,不要遗漏主要情节,不必叙述细节,语言要简洁通顺。

(2)本题考查赏析人物的语言。赏析人物的语言,可从语言的内容、说话的目的、话语的风格、情感的表达等方面加以分析人物的性格特征。

(3)本题考查分析人物形象。把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。

(4)本题考查对文章主旨的理解。这类题型,先要读懂文章的内容,把握重点情节、重点人物,再结合重点句子、作者的观点、态度和情感等去把握文章的主题。

10.首先明确需要概括的是《父亲的病》(节选)这部分内容,要提炼出关键事件和情节发展脉络。《父亲的病》节选主要描述了作者在父亲病重时的经历和感受。父亲病重,呼吸困难,作者感到无助和痛苦。衍太太,一个精通礼节的妇人,建议在父亲临终前进行一些仪式性的活动,如换衣服、烧纸锭等。在父亲临终时,衍太太催促作者大声呼喊父亲,直到父亲去世。作者后来反思,认为这是自己对父亲最大的错处,因为他认为这种行为可能加剧了父亲的痛苦。

故答案为:父亲病重喘气长久,衍太太让“我”为父亲换衣服、烧纸锭等,在父亲临终时催促“我”大声呼喊父亲,直到父亲咽气,“我”后来觉得这是自己对父亲的最大错处。

11.她的话语“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”和“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过语言描写展示了她对孩子的教唆,让孩子学坏,再结合后文的“大约此后不到一月,就听到一种流言,说我已经偷了家里的东西去变卖了,这实在使我觉得有如掉在冷水里”,可推知她既教唆“我”偷东西,又散布“我”的流言,这些语言描写生动地展现了衍太太的阴险,恶毒,同时也反映了作者对这种人物的厌恶批判。

故答案为:示例:“母亲的钱,你拿来用就是了,还不就是你的么?”“也许你没有留心。到大厨的抽屉里,角角落落去寻去,总可以寻出一点珠子这类东西……”通过衍太太的语言描写,生动地表现她的阴险,恶毒,表达作者对她厌恶和批判。

12.文段开头提到衍太太“精通礼节”,但后面详细描述的她的行为却与这一表象形成反差。在父亲临终这样一个极为特殊且病人痛苦的时刻,她指挥着各种所谓符合“礼节”的事情,可重点在于她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲这一行为。从常理来说,临终之人往往需要安静,而她却不顾及这些,只是按照自己所秉持的、看似“礼节”的方式去行事,这实则是没有真正考虑病人的感受,是一种伪善的表现。并且她的这种行为给“我”带来了极大的精神痛苦,让“我”后来一直觉得是自己的错处,这深刻地反映出这种旧礼教习俗只是徒有其表,是不合理的,对当事人尤其是像“我”这样的亲历者造成了心理上的伤害,通过这一情节深度剖析了衍太太伪善的形象以及旧礼教的弊端。

故答案为:在《朝花夕拾 父亲的病》(节选)中,衍太太看似精通礼节,在父亲临终时指挥各种事情,但她让“我”不停地大声呼喊将死的父亲,这种行为不顾病人的痛苦,实际上是一种伪善,给“我”带来了精神上的痛苦和愧疚,反映出旧礼教习俗的不合理性和对人的伤害。

13.从整体来看,《琐记》记述的内容先是涉及作者在家乡与衍太太等人的相处经历,像衍太太教唆拿家里财物的事以及由此引发的流言等,展现了身边人物的不良品性和社会上存在的一些阴暗现象,体现出人性的弱点以及当时社会环境的复杂糟糕。而往后延伸,作者提到“走罢”,这其实预示着他要离开家乡去南京求学,意味着他想要摆脱这样压抑、不良的环境,去寻求新的生活和知识,追求不一样的事物。所以综合起来,这篇文章通过这些具体的经历和事件的描述,表现出作者对旧的教育制度(比如当时那种压抑、封建的成长环境某种程度上也是旧教育制度等因素影响下的结果)、封建礼教(如衍太太所代表的一些不良旧观念和行为方式)是不满且持批判态度的,同时也传达出他渴望探索新事物、追求新的生活和思想境界的内心诉求,以及在这个成长过程中经历种种后所产生的深刻思考与感悟,从这些方面把握了文章的主旨所在。

故答案为:《朝花夕拾 琐记》主要记述了作者离开家乡到南京求学的经历,表现了作者对旧的教育制度和封建礼教的不满与批判,以及对新事物的追求和探索。文中通过衍太太等人物形象的刻画,揭示了社会的一些阴暗面和人性的弱点,同时也展现了作者在成长过程中的思考与感悟。

【答案】14.①随着年级的增高,中学生课外阅读的时间越来越少;②阅读网络流行小说和名著的人越来越多,阅读报刊的人越来越少。

15.示例:读书破万卷 下笔如有神——杜甫;腹有诗书气自华——苏轼;发奋识遍天下字,立志读尽人间书。——苏轼

读书之法,在循序渐进,熟读而精思。——朱煮;黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿;读书百遍,其义自现。——《三国志》

为中华之崛起而读书。——周恩来;书籍是人类进步的阶梯。——高尔基;生活里没有书籍。就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚

读书故事:囊萤映雪、凿壁偷光(西汉匡衡)、韦编三绝(孔子勤读《易经》)、闻鸡起舞、划粥割齑(划粥割齑,指粥冻结后把粥划成若干块、咸菜切成碎末一起食用。北宋文学大家范仲淹)

16.示例一:开展““读经典名著”读书摘抄展示活动。示例二:举办“腹有诗书气自华”读书交流报告会。示例三:举行“我爱读书”的演讲比赛

【解析】(1)考查读图能力。首先要仔细审读题旨,包括审读图表的标题、内容和题目要求,再根据观察所得,分析出表中有关材料的相互联系,从中找出规律性的东西。最后是准确归纳表述。

(2)本题考查名言故事的积累。学生在课堂学习、书籍阅读中注意积累名言,要准确识记名人名言,并掌握其意义及用法。对于故事,要能够把握故事的主旨并讲述故事的内容。

(3)本题考查活动的设计能力。针对中学生的主题活动倡议形式一般有以下几个:朗读比赛、图片展、读书报告会、主题班会、演讲比赛、主题歌咏比赛、古诗文朗诵大赛、办一期手抄报等,参考其中形式选择设计活动。

14.根据图中表格内容可知,就课外阅读时间来说,七年级排第一,八年级其次,九年级最少;就阅读书目来看,七年级阅读报刊占比55%,比八年级和九年级多;九年级阅读网络流行小说占比46%,八年级占比34%,其次是七年级。所以可以得出相关结论如:随着年级的升高,中学生课外阅读时间日益减少;从阅读书目上来看,阅读报刊的学生在逐年级减少,而阅读网络流行小说和名著的学生在逐年级增加。

故答案为:随着年级的增高,中学生课外阅读的时间越来越少;②阅读网络流行小说和名著的人越来越多,阅读报刊的人越来越少。

15.写一则与读书有关的名言和读书故事,注意书写正确,工整、美观。不要胡编乱造。

故答案为:示例:读书破万卷下笔如有神——杜甫;腹有诗书气自华——苏轼;发奋识遍天下字,立志读尽人间书。——苏轼

读书之法,在循序渐进,熟读而精思。——朱煮;黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿;读书百遍,其义自现。——《三国志》

为中华之崛起而读书。——周恩来;书籍是人类进步的阶梯。——高尔基;生活里没有书籍。就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚

读书故事:囊萤映雪、凿壁偷光(西汉匡衡)、韦编三绝(孔子勤读《易经》)、闻鸡起舞、划粥割齑(划粥割齑,指粥冻结后把粥划成若干块、咸菜切成碎末一起食用。北宋文学大家范仲淹)

16.注意围绕“少年正是读书时”主题设计活动,并且具有可操作性,同时注意给出的例子的特点“动词+活动目的+具体活动形式”,活动名称结构应与例子一致。

故答案为:示例一:开展“读经典名著”读书摘抄展示活动。示例二:举办“腹有诗书气自华”读书交流报告会。示例三:举行“我爱读书”的演讲比赛。

【答案】17.A

18.侧耳倾听。“侧耳倾听”初中读《从百草园到三味书屋》,内心毫无波澜,后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章又了新的理解,因此“侧耳倾听”的心声能够充分印证观点。

19.衍太太;她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)

20.【示例】温馨的回忆:在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅深情回忆了自己儿时在百草园的快乐生活,表现对童年生活的美好回忆。理性的批判:在《狗 猫 鼠》这篇文章里,鲁迅先生选取了“猫”这样一个类型,清算猫的罪行,借此尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。

【解析】(1)本题考查的是对原文信息的理解和分析能力。通过逐一分析选项,并将其与原文信息对比,可以找出与原文信息完全相符的选项。这种方法可以帮助学生提高阅读理解和信息筛选的能力。同时,本题也提醒学生在阅读时要仔细,避免被选项中的干扰信息所迷惑。

(2)本题考查的是对文本信息的理解和分析能力,以及跨文本信息对比的能力。通过明确观点,并在另一文本中找到能够印证该观点的信息,可以帮助学生提高文本理解和分析能力。同时,本题也提醒学生在阅读时要善于对比和联系,以加深对文本的理解。

(3)本题考查的是对名著人物的理解和分析能力,以及根据情节推断人物身份的能力。通过仔细阅读题目中的描述,并结合原著中的情节和人物形象,可以推断出人物A的身份。这种方法可以帮助学生提高名著阅读和人物分析能力。同时,本题也提醒学生在阅读名著时要注重情节和人物形象的描写,以加深对名著的理解。

(4)本题考查的是对名著内容的理解和分析能力,以及根据要求选取合适例子的能力。通过明确题目要求,并从名著中选取合适的例子进行说明,可以帮助学生提高名著阅读和理解能力。同时,本题也提醒学生在阅读名著时要注重理解和分析内容,以加深对名著的理解。此外,本题还体现了对名著中“温馨的回忆”和“理性的批判”两种不同情感色彩的关注,有助于培养学生的情感理解和分析能力。

17.对于选择题,需要逐一分析选项,并将其与原文信息对比,找出与原文信息完全相符的选项。

A选项:原文中提到B站视频有关鲁迅作品的解读形式是多样的,这与A选项的描述相符。

B选项:原文中并未提及B站年轻人最喜欢的作家是尼采,因此B选项与原文信息不符。

C选项:原文中提到直接抄写鲁迅先生的童年经历对了解鲁迅先生没什么用处,这与C选项的描述相反,因此C选项与原文信息不符。

D选项:原文中提到语文课本中鲁迅单元的编排是用心良苦的,这与D选项的描述“小学课本关于鲁迅文章的编排是随意的”相反,因此D选项与原文信息不符。

综上所述,A选项与原文信息完全相符。

故答案为:A

18.首先,需要明确【一则反思】中画横线句子的观点,即“孩子们对鲁迅的理解需要经过一定年龄和经历”。然后,在【三段心声】中找到能够印证这一观点的心声,并分析其内容。

在【三段心声】中,“侧耳倾听”的心声提到自己初中读《从百草园到三味书屋》时内心毫无波澜,但后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章有了新的理解。这与【一则反思】中的观点相吻合,即孩子们对鲁迅的理解需要随着年龄和经历的增长而逐渐深入。

故答案为:侧耳倾听。“侧耳倾听”初中读《从百草园到三味书屋》,内心毫无波澜,后来有了阅读的积淀和人世的磨练,又了解到鲁迅写作时的遭遇,与他产生了共鸣,对这篇文章又了新的理解,因此“侧耳倾听”的心声能够充分印证观点。

19.首先,需要明确题目要求猜测的是《朝花夕拾》中的人物A,并结合情节陈述理由。然后,根据题目中给出的朋友圈设置和人物性格描述,推断出人物A的身份。

在题目中,朋友圈设置虽然恶搞,但人物形象符合原著。根据“她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)”的描述,可以推断出人物A是衍太太。在《朝花夕拾》中,衍太太是一个表面和善、内心阴险的人,她常常利用自己的地位和影响,教唆孩子们做坏事,以达到自己的目的。

故答案为:衍太太;她阴坏,教别人家的孩子做坏事(教唆吃冰、打璇子、看小黄书、偷母亲的首饰)

20.首先,需要明确题目要求从《朝花夕拾》中再各举一例来说明“温馨的回忆”和“理性的批判”。然后,根据对《朝花夕拾》的熟悉程度,选取合适的例子进行说明。

对于“温馨的回忆”,可以选取《阿长与<山海经>》中鲁迅对长妈妈的感激和怀念之情,以及长妈妈为鲁迅买来《山海经》的温馨场景。这个场景表现了鲁迅对童年生活的美好回忆。

对于“理性的批判”,可以选取《二十四孝图》中鲁迅对封建孝道的批判。鲁迅在文章中通过列举一些荒谬的孝道故事,表达了对封建孝道的反感和批判。这种批判体现了鲁迅的理性思考和批判精神。

故答案为:【示例】温馨的回忆:在《从百草园到三味书屋》中,鲁迅深情回忆了自己儿时在百草园的快乐生活,表现对童年生活的美好回忆。理性的批判:在《狗 猫 鼠》这篇文章里,鲁迅先生选取了“猫”这样一个类型,清算猫的罪行,借此尖锐而又形象地讽刺了生活中与猫相似的人。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录