七年级语文(上)寒假作业(9)(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级语文(上)寒假作业(9)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 558.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-02 10:52:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级语文(上)寒假作业(9)

一、单选题

1.学习小组想对诗句进行分类,下列诗句不宜放在“思乡”主题类的是(填序号)( )

A.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

B.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

C.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

D.遥怜故园菊,应傍战场开。

2.选出对《观沧海》赏析有误的一项( )

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风箫瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

A.“东临碣石,以观沧海”开篇点题,交代观察的方位、地点、对象。用一个“观”统领全篇。是全诗的线索。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”运用动静结合的手法,描写了远处的海水和山岛,显示了大海的辽阔和威严的气势。

C.“日月”“星汉”二句是诗人的想象,借大海吞吐日月星辰来表达诗人豁达气度和一统中原的宏伟抱负。

D.本诗历来被视为汉魏之际“建安风骨”的代表作品,作者曹操的诗以“沉郁顿挫”为其鲜明的语言风格。

3.下列对《次北固山下》和《天净沙·秋思》诗句内容及情感理解,不正确的一项是( )

A.《次北固山下》诗题“次北固山下”中的“次”是“游览”的意思,表明诗人写诗的地点。

B.《次北固山下》首联先写“客路”后写“行舟”,诗人的漂泊羁旅之情,流露于字里行间。

C.“小桥流水人家”一句所呈现的清雅、安适的景象与沦落他乡的游子相映,使“断肠人”更添悲愁。

D.《天净沙·秋思》这篇作品将抒情主人公置于特定氛围中,使主观意绪和客观环境达到高度统一。

4.对杜甫的《江南逢李龟年》一诗分析有误的一项是( )

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻.

正是江南好风景,落花时节又逢君.

A.诗的前两句中,“寻常见”“几度闻”,既写出李、杜交往之密、友谊之深,又从一个侧面表现开元盛世的繁华。

B.诗的最后一句中,落花时节比喻诗人和李龟年潦倒凄凉的处境和唐王朝国运的衰落。

C.诗的前两句叙事,后两句直抒胸臆,全诗运用映衬对照的手法来凸显主题。

D.全诗既流露出对开元盛世的留恋,又流露出风景依旧、人事全非的感慨。

5.下列加点字的意思不相同的一组是( )

A.及其日中如探汤 赴汤蹈火

B.虽与之俱学 声泪俱下

C.弈秋,通国之善弈者也 积德行善

D.兔走触株,折颈而死 走马观花

二、填空题

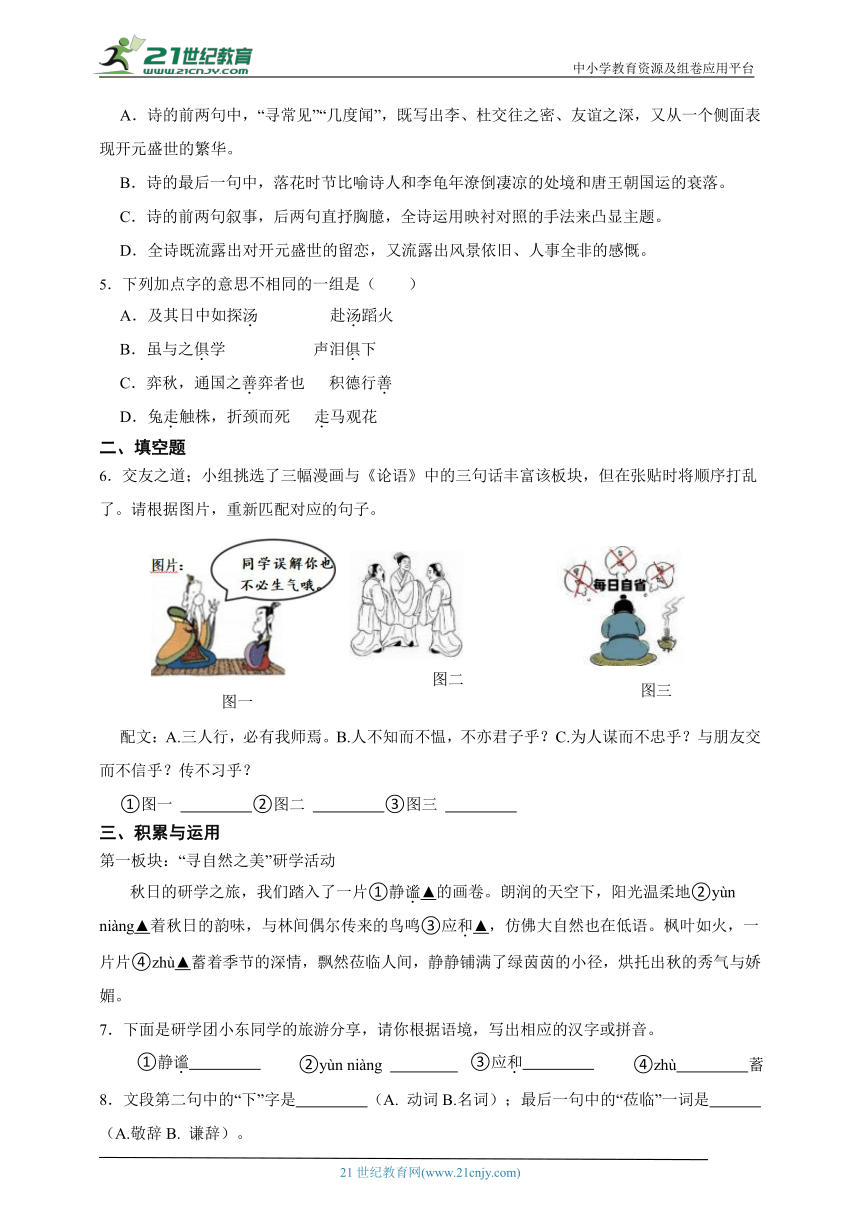

6.交友之道;小组挑选了三幅漫画与《论语》中的三句话丰富该板块,但在张贴时将顺序打乱了。请根据图片,重新匹配对应的句子。

图一 图二 图三

配文:A.三人行,必有我师焉。B.人不知而不愠,不亦君子乎?C.为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

①图一 ②图二 ③图三

三、积累与运用

第一板块:“寻自然之美”研学活动

秋日的研学之旅,我们踏入了一片①静谧▲的画卷。朗润的天空下,阳光温柔地②yùn niàng▲着秋日的韵味,与林间偶尔传来的鸟鸣③应和▲,仿佛大自然也在低语。枫叶如火,一片片④zhù▲蓄着季节的深情,飘然莅临人间,静静铺满了绿茵茵的小径,烘托出秋的秀气与娇媚。

7.下面是研学团小东同学的旅游分享,请你根据语境,写出相应的汉字或拼音。

①静谧 ②yùn niàng ③应和 ④zhù 蓄

8.文段第二句中的“下”字是 (A. 动词B.名词);最后一句中的“莅临”一词是 (A.敬辞B. 谦辞)。

9.上面语段中没有使用的修辞手法是 (A. 比喻 B. 比拟 C. 引用)。

10.小语梳理了古诗文中的“大自然之美”,请补全横线。

手法或路线图赏析 古诗文中的大自然

①《 》(诗的题目)② (诗人)③ , (涉及三个地名的诗句)

意象传情 ④“ , ”(《江南逢李龟年》),杜甫借花传达个人身世之悲和对一个繁 华时代落幕的慨叹。

借景抒情 马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,⑤ , ”,借景物道出了天涯游子之悲。

动静结合 ⑥ ,百草丰茂。秋风萧瑟,⑦ 。(曹操《观沧海》)

11.同桌在默写时将“海日生残夜”中的“生”字误写为“升”,请你根据诗歌内容和下面的知识清单进行探究:为什么诗句用“生”字。

【知识清单】生:本义是草木破土萌发。后引申为从无到有,出现。升:本义是一种量器,后引申指容量单位。假借为升 高、升级的升。

探究发现:

四、名著导读

《朝花夕拾》中,又有哪些人、哪些事、哪些情让你萦怀于心,给你启示呢?

12.鲁迅写人,寥寥几笔,人物形象跃然纸上。请选出原句与人物对应正确的一项( )。

①进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

②这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。

③读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

④还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

A.①寿镜吾 ②范爱农 ③藤野先生 ④阿长

B.①藤野先生 ②阿长 ③寿镜吾 ④范爱农

C.①藤野先生 ②范爱农 ③寿镜吾 ④阿长

D.①寿镜吾 ②阿长 ③藤野先生 ④范爱农

13.人与人之间关系的转变需要契机,而其中又蕴含交往的方法。请根据表格,完成下列整理。

14.鲁迅先生爱恨分明。请结合下面的文字,说说鲁迅先生“爱”与“恨”的具体表现。

每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年,却不能不以为他幸福,给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一页,看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

——《<二十四孝图>》节选

五、综合性学习

学习与探究

材料一

调查显示,中国每年出版各类图书不下30万种,户均消费图书仅1.75本,可以说是世界最大的图书生产国,但同时可能又是人均最少的阅读国。尤其近些年来,许多人因忙碌生活和工作压力大,远离了图书阅读。在此次国民阅读调查中,超过69%的被调查者认为,读书是重要的,只有1%的人认为图书阅读不重要。在问及不读书的原因时,有49.4%的人认为没有读书的时间。中国人民大学新闻学院副院长喻国明认为,让人们阅读愿望难以实现很重要的一个原因是图书的“贵族化”倾向,他在公开场合不断说:“现在的书价确实高,动不动三四十元一本,我都劝我的学生,尤其是那些来自贫困山区的学生不要买书了。”他认为,图书的减价、免费趋势将势不可挡。郝振省说,目前我国应试教育制度明显,读书更多是功利性的,目标指向具体、眼光过近。许多人考上大学后,就觉得完成某一阶段任务而不再想看书。相当多的青少年缺乏阅读习惯,将阅读视为强加的任务,而体会不到读书能改变命运的千古真理和阅读的乐趣。

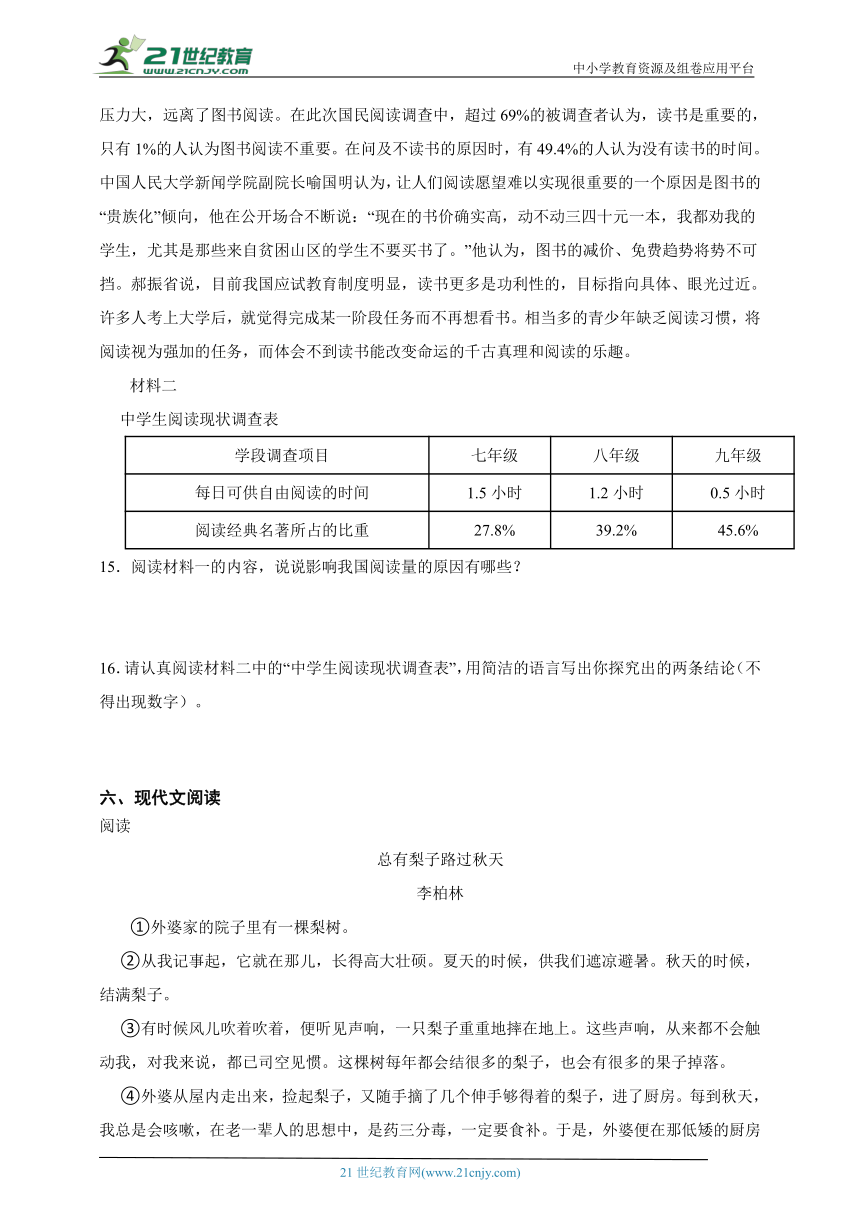

材料二

中学生阅读现状调查表

学段调查项目 七年级 八年级 九年级

每日可供自由阅读的时间 1.5小时 1.2小时 0.5小时

阅读经典名著所占的比重 27.8% 39.2% 45.6%

15.阅读材料一的内容,说说影响我国阅读量的原因有哪些?

16.请认真阅读材料二中的“中学生阅读现状调查表”,用简洁的语言写出你探究出的两条结论(不得出现数字)。

六、现代文阅读

阅读

总有梨子路过秋天

李柏林

①外婆家的院子里有一棵梨树。

②从我记事起,它就在那儿,长得高大壮硕。夏天的时候,供我们遮凉避暑。秋天的时候,结满梨子。

③有时候风儿吹着吹着,便听见声响,一只梨子重重地摔在地上。这些声响,从来都不会触动我,对我来说,都已司空见惯。这棵树每年都会结很多的梨子,也会有很多的果子掉落。

④外婆从屋内走出来,捡起梨子,又随手摘了几个伸手够得着的梨子,进了厨房。每到秋天,我总是会咳嗽,在老一辈人的思想中,是药三分毒,一定要食补。于是,外婆便在那低矮的厨房里给我熬梨汤。

⑤梨汤是用瓦罐熬的,很像煎中药。外婆守在旁边,她给了一个梨子足够的虔诚,也让梨子在我的心中变得沉重。接着,外婆给我盛上一碗梨汤,因为这梨汤和咳嗽联系在一起,它在我的印象中便不再美好。

⑥成人后,我住城里。外婆还是会让外公每年秋天扛着一口袋梨子送到我家。那些梨子甚至放到腐烂,我也不愿意吃。可是外婆依旧送,年年如此,而我却不以为意,因为我本就不喜欢吃梨子。

⑦去年秋天,朋友夏夏说她那边盛产秋月梨,要给我寄一箱。我没告诉她关于梨子的那段并不美好的回忆,说着自己不爱吃,她说没关系,可以熬梨汤啊。秋月梨收到后,我不忍辜负远方的心意,准备尝一尝,没想到梨子汁水饱满,我竟不忍拿它去热汤了,还专门买了好看的果盘,将它们置于餐桌之上。那个时候,我才觉得梨子变得美好了。

⑧今年去兰州游玩,临行时朋友默默送了我一袋香蕉梨,说我肯定喜欢吃,因为有冰激凌的口感。我在车上尝了一个,觉得新奇,于是上网搜了搜,才发现这梨子还有一个名字,叫阿婆梨。

⑨秋雨缠绵的归途啊,我又想起了我的外婆,想起了那些从树枝上掉落的梨子,想起了充满咳嗽声声的童年。我想,外婆种梨子,不过是希望我能在秋天有一碗热汤喝,而朋友赠我以梨,不过是想让我体会秋天的美好。不论是外婆的大黄梨,还是朋友的秋月梨、阿婆梨,都是他们对我的真心啊!

①秋风将起,秋雨未落,想到有人还惦记着我,并奉上一片心意,便从心底生出一阵暖意。梨子仿佛与秋天一期一会,而人生漫漫,那些我记挂的人和记挂我的人,都能在梦中频频相会。

(选自《平潭时报》2023年10月12日, 有删改)

17.结合全文,填写表格。

时间 事件 情感

从记事起 每到秋天,我就会喝到外婆用自己家树上的梨子熬的梨汤,用来治咳嗽。 不喜欢

成人后

我收到友人寄来的秋月梨。 心生美好

今年去兰州 我的朋友送了一袋香蕉梨。

18.结合文章,品析文章的题目“总有梨子路过秋天”的妙处。

19.读完这篇文章,你也许会想到这么些词语,如亲情、品格、心意、温暖、真心等。根据自己的阅读体验,自选一个词语,结合文章内容,谈谈你的感想。

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题要求从所给的诗句中选出不宜放在“思乡”主题类的一项。为了得出正确答案,我们需要逐一分析每个选项所表达的主题和情感。

A选项:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这句诗出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。虽然表面上是写对友人的嘱托,但“一片冰心在玉壶”表达的是诗人内心的纯洁与坚守,以及对故乡和亲友的深情厚谊。这种深情可以引申为对家乡的思念,因此A选项与“思乡”主题有一定的关联。

B选项:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”这句诗出自王安石的《泊船瓜洲》。诗中“明月何时照我还”直接表达了诗人对故乡的思念之情,渴望明月能照亮他归家的路。因此,B选项明确属于“思乡”主题。

C选项:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这句诗出自李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。诗中李白将自己的愁心托付给明月,希望它能陪伴被贬谪的友人王昌龄到遥远的夜郎以西。这里主要表达的是诗人对友人的关切和慰藉,而非对故乡的思念。因此,C选项与“思乡”主题不符。

D选项:“遥怜故园菊,应傍战场开。”这句诗出自岑参的《行军九日思长安故园》。诗中诗人身处异乡,却遥想故乡的菊花,表达了诗人对故乡的深切思念和担忧(因为故乡正遭受战乱)。因此,D选项也属于“思乡”主题。

综上所述,通过逐一分析每个选项的主题和情感,我们可以得出C选项“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是不宜放在“思乡”主题类的诗句。

故答案为:C

本题考查的是学生对古诗词主题和情感的理解与辨析能力。

在解题方法上,学生需要掌握古诗词的基本解读技巧,包括理解诗句的字面意思、分析诗句的意象和情感、联系诗人的创作背景和时代背景等。通过综合运用这些技巧,学生可以更准确地把握古诗词的主题和情感。

在易错点上,学生需要注意区分不同古诗词之间的主题和情感差异,避免将相似但不同的主题和情感混淆。同时,也要注意理解诗句中的隐喻和象征意义,避免仅从字面意思上理解诗句。

在拓展迁移上,本题可以引导学生进一步学习古诗词的鉴赏方法,提高古诗词的阅读和理解能力。同时,也可以鼓励学生将所学方法运用到其他文学作品的阅读和鉴赏中,提升文学素养和综合能力。

2.【答案】D

【解析】D.“沉郁顿挫”有误。改为:本诗历来被视为汉魏之际“建安风骨”的代表作品,作者曹操的诗以“气势磅礴,苍凉悲壮”为其鲜明的语言风格。

故答案为:D

本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

3.【答案】A

【解析】A.“次北固山下”意思是:停宿在北固山下。次:停宿,这里指船停泊。选项理解为“游览”不正确;

故答案为:A

本题考查诗歌内容的理解辨析。在理解文章内容的基础上,从中找出各选项相对应的句子,进行仔细的分析比对,即可作出选择。

4.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.错误,后两句抒怀,但作者抒情时,却并没有直抒胸臆,而是用双关的手法隐晦地表达了自己内心的颠沛流离。

故答案为:C

本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

5.【答案】C

【解析】A.加点字的意思相同,句意为:等到中午的时候像手伸进热水里一样热。汤,热水。赴汤蹈火:形容不畏艰险,奋不顾身汤,热水。

B,加点字的意思相同,句意为:虽然和前一个人一起学棋。俱,共同,一起。声泪俱下:说话的时候声音和眼泪一起流下来,形容非常悲痛。俱,共同,一起。

C.加点字的意思不相同,句意为:弈秋是全国最擅长下棋的人。善,同“擅”,擅长。积德行善:长期做好事,就会形成一种高尚的品德。善,好事。

D.加点字的意思相同,句意为:免子奔跑时撞到树桩上,撞断了脖子死去。走,跑。走马观花:意思是骑在奔跑的马上看花,原形容事情如意,心境愉快,后多指大略地观察一下。走,跑。

故答案为:C

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

6.【答案】B;A;C

【解析】本题要求将三幅漫画与《论语》中的三句话重新匹配,这需要我们深入理解每幅漫画的情境以及《论语》中每句话的含义。

首先,我们来看第一幅漫画(图一):图中一个穿着传统服装的人物坐在地上,似乎在聆听旁边人物的教诲或建议。这个场景传递出一种虚心接受教导的氛围,配文“同学误解你也不必生气”。与此相匹配的是B句“人不知而不愠,不亦君子乎?”,这句话讲的是即使别人不了解自己,自己也不生气,表现出一种君子的涵养和态度。在这里,可以引申理解为即使自己有所不知,也能虚心向他人学习,不生气、不愠怒,符合漫画中坐着人物虚心受教的态度。

接着,第二幅漫画(图二):图中三个人物面对面站着,交谈、讨论。这个场景暗示了人与人之间的交流和相互学习。A句“三人行,必有我师焉”恰好表达了在任何人的交往中都能找到值得学习的地方,与漫画中人物交流的场景相吻合。

最后,第三幅漫画(图三):图中一个人物背对着观众,坐在地上,文字提示“每日自省”,“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”正是自我反省的意思,因此可以推断C句与图三相匹配。

综上所述,通过深入分析每幅漫画的情境以及《论语》中每句话的含义,我们可以得出正确的匹配结果。

故答案为:B;A;C

本题考查的是对漫画情境的理解和《论语》中句子的应用能力。

解题方法上,学生需要首先理解每幅漫画所表达的情境,然后结合《论语》中的句子进行匹配。这需要学生具备对《论语》句子的深入理解和分析能力,以及将理论知识应用于实际情境的能力。

技巧上,学生可以通过观察漫画中的人物、动作、表情等元素,推断出漫画所表达的主题或情境。同时,也可以通过对《论语》句子的理解和分析,找出与漫画情境相匹配的句子。

易错点上,学生可能会因为对漫画情境理解不准确或对《论语》句子掌握不够深入而导致匹配错误。因此,在解题过程中需要仔细审题、深入思考,并结合自己的知识和经验进行判断。

拓展迁移上,学生可以将本题所考查的知识点和解题方法应用到其他类似的题目中,如根据漫画情境匹配名言警句、古诗词等。同时,也可以将这种方法应用到日常生活中对漫画和文本信息的理解和分析中,提高自己的综合素养。

【答案】7.mì;酝酿;hè;贮

8.B;A

9.C

10.峨眉山月歌;李白;夜发清溪向三峡;思君不见下渝州;正是江南好风景;落花时节又逢君;小桥流水人家;古道西风瘦马;树木丛生;洪波涌起

11.“海日生残夜”一句将“生”字拟人化,表现出红日仿佛从残夜中自然生成而来,更能表现出昼夜轮 回、新旧交替的自然规律;如果用“升”字就仅仅是“升起”的意思,表现不出诗歌的悠远意境和深刻哲理。

【解析】(1)本题考查字音字形作答此题,首先要认真阅读题目,然后根据自己的日常积累判断加点字的字音、字形是否正确。遇到记忆模糊、不确定的字词,可以采用排除法排除选项,得出正确答案。

(2)本题考查谦敬词。谦敬词是汉语中用于表达谦虚、恭敬或礼貌的词语。它们通常用于日常交往、书信往来或正式场合,以体现说话人的谦逊态度和对对方的尊重。

(3)本题考查修辞手法理解。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

(4)本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语和语境写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。应对古诗文的默写要做到:①反复默写。②整体背诵。③理解大意,把握细节。首先保证会背,然后落实每一个字。

(5)本题考查考查诗歌炼字。解答此类题目时基本思路应首先解释该字(词)在句中的意思(字面意思和实质意思)或该字(词)对突出主旨所起的作用。最后点出该字(词)烘托了怎样的意境,或表达了怎样情感。

7.(1)静谧:jìng mì,安静。

(2)niànɡ——酿,酝酿:本指造酒时的发酵过程,用来比喻使事物达到成熟的各种准备活动。

(3)应和:yìng hè,应声唱和。

(4)zhù——贮,贮蓄:1.储存,积聚。2.指储存的物品。3.把节约下来或暂时不用的钱存起来。

故答案为: mì ;酝酿;hè ;贮

8.(1)“朗润的天空下”中的“下”是下面的意思,方位名词。

故答案为:B。

(2)“莅临”意思是指来到;来临,光临。书面语、敬语,多用于修饰长辈、上级及贵宾的光临,以示主人对客人的敬意。

故答案为:A。

9.上面语段中,使用了比喻和比拟的修辞手法。比喻体现在“枫叶如火”中,将枫叶比作火焰,形象地描绘了枫叶的颜色和状态。比拟体现在“阳光温柔地酝酿着秋日的韵味”和“大自然也在低语”中,将阳光和大自然拟人化,赋予它们人的情感和动作。而引用是指引用他人的话语或典故等,这段文字中并没有引用他人的话语或典故,因此没有使用引用的修辞手法。

故答案为:C。

10.注意易写错的字: 渝州 ; 瘦 ; 涌

⑤-⑥“正是江南好风景,落花时节又逢君”是唐代诗人杜甫的名句,出自他的《江南逢李龟年》。此诗表达了诗人对开元盛世的怀念,对时世凋零丧乱与人生凄凉飘零的感慨。:诗句中蕴含了诗人对开元盛世的怀念,同时也表达了对当前时世凋零的无奈和感慨。

故答案为:峨眉山月歌;李白;夜发清溪向三峡;思君不见下渝州;正是江南好风景;落花时节又逢君;小桥流水人家;古道西风瘦马;树木丛生;洪波涌起

11.“海日生残夜,江春入旧年”的意思是:夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起;江上春早,旧年未过,新春已来。“生”,本意为草木破土萌发,后引申为从无到有出现。也有孕育,出生的意思。“海日生残夜”意为一轮红日如同从海水当中孕育一样蓬勃而出。“生”把“海日”人格化,这是拟人的修辞手法;描绘了太阳从幽暗的大海上一点点升起,如孩子因脱离母腹而渐现的情状,生动形象地写出昼夜轮回、新旧交替的壮观景象,富有悠远的意境。又与下句中的“入”字相对,暗含时序交替,旧事物中孕育着新事物的哲理,给人以乐观、积极、向上的力量;而“升”,指由低往高移动,有升高的意思。“升”只写出了旭日升起这一自然现象,缺少悠远的意境和深刻的哲理;所以,不能将“生”字误写为“升”。

故答案为: “海日生残夜”一句将“生”字拟人化,表现出红日仿佛从残夜中自然生成而来,更能表现出昼夜轮 回、新旧交替的自然规律;如果用“升”字就仅仅是“升起”的意思,表现不出诗歌的悠远意境和深刻哲理。

【答案】12.C

13.阿长为少年鲁迅买来心心念念的《山海经》。示例:交往要真心付出,付出之后才能建立深厚情感。

14.“爱”表现为:对中国儿童看不到适合自己看的图画书的怜惜。或:对中国儿童爱美的天性在压制下没有被磨灭的欣喜。“恨”表现为:对塾师(或:对所谓的“引导青年的前辈”)禁止儿童读图画本子(或:摧残儿童天性行为)的抨击。

【解析】(1)本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

(2)本道题考查学生对文学名著重要情节及人物的掌握程度。解答这类题目,首先要将相关知识记牢,同时要对名著的精彩内容以及人物形象细细品味,注意人物在作品中重要的故事情节。

(3)本题考查对文章内容的理解。联系具体语境,结合文本内容可分析作答。

12.① 出自《藤野先生》,描写的是“我”在日本读书时的先生藤野严九郎;② 出自《范爱农》,描写的是“我”初见范爱农时对其的印象; ③ 出自《从百草园到三味书屋》,描写的是私先生寿镜吾; ④ 出自《阿长与〈山海经〉》,描写的是保姆阿长,即长妈妈。

故答案为:C

13.阿长是少年鲁迅的奶妈,整天絮絮叨叨,少年鲁迅不喜欢她。因为她不小心将小鲁迅的“隐鼠”给踩死了,从此少年鲁迅更加讨厌她。阿长知道少年迅喜欢《山海经》,历经干辛万苦她竟然给小鲁迅买来了绘本的山海经》,小鲁迅对她很是感激和敬佩。

故答案为: 阿长为少年鲁迅买来心心念念的《山海经》。示例:交往要真心付出,付出之后才能建立深厚情感。

14.文字中提到“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。”这里鲁迅先生对比了中国儿童与别国儿童在童书上的差距,表达了对中国儿童因条件限制而看不到精美童书的怜惜之情。文字中提到“我的小同学因为专读‘人之初性本善’读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一页,看那题着‘文星高照’四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。”这里鲁迅先生通过描述小同学偷偷看魁星像的行为,表达了对儿童爱美天性在严厉教育环境下仍未被完全磨灭的欣喜。文字中提到“只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵斥,甚而至于打手心。”这里鲁迅先生明确指出了塾师(或称为“引导青年的前辈”)对儿童读图画本子的严厉禁止和惩罚,表达了对这种行为的强烈抨击。结合上述对塾师禁止儿童读图画本子的描述,可以进一步理解为鲁迅先生对这种摧残儿童天性、剥夺儿童快乐和兴趣的行为表示了深深的憎恨和不满。故答案为:“爱”表现为:对中国儿童看不到适合自己看的图画书的怜惜。或:对中国儿童爱美的天性在压制下没有被磨灭的欣喜。“恨”表现为:对塾师(或:对所谓的“引导青年的前辈”)禁止儿童读图画本子(或:摧残儿童天性行为)的抨击。

【答案】15.①工作忙碌,生活压力大。②有部分人认为阅读不重要。③部分人没时间读书。④图书价格贵。⑤应试教育,读书功利性强。⑥青少年缺乏阅读习惯,体会不到阅读的快乐。

16.①随着年级的递增,学生每日可供自由阅读的时间越来越少。

②随着年级的递增,阅读经典名著所占的比重越来越大。

【解析】(1)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

(2)本题考查材料探究。多则材料内容的探究:①要概括出每则材料的大意,分条阐述;②分析材料之间的逻辑关系,找准中心话题,找出各材料之间的逻辑关系,同中求异,异中求同;③围绕话题,提出自己的观点、结论或解决问题的措施、办法。

15.本题考查提炼和概括。生活忙碌与工作压力大:结合“许多人因忙碌生活和工作压力大,远离了图书阅读”这句话直接表明了生活忙碌与工作压力大是影响人们阅读量的一个重要原因。在现实生活中,人们为了生计奔波,工作任务繁重,时间被各种事务填满,很难抽出时间来阅读。例如,一位上班族可能每天要花费大量时间在通勤、工作会议和完成任务上,下班后又可能要处理家庭琐事,几乎没有时间静下心来阅读一本书。图书价格高(图书“贵族化”倾向):结合“现在的书价确实高,动不动三四十元一本....图书的'贵族化’倾向”这明确指出了图书价格高是影响阅读量的原因之一。对于一些消费者来说,尤其是收入较低的人群,较高的书价可能会让他们望而却步。比如,贫困山区的学生可能因为书价过高而无法购买书籍,从而减少了阅读的机会。应试教育制度明显:结合读书更多是功利性的,目标指向具体,眼光过近。许多人考上大学后就不再想看书”这体现了应试教育制度下,人们的阅读往往是为了应对考试,缺乏真正的阅读兴趣和习惯。在这种教育式下,学生们可能会为了提高成绩而阅读一些指定的教材和辅导书籍,但对于其他类型的书籍则缺乏兴趣。一旦完成了学业目标,如考上大学后,很多人就不再有阅读的动力。缺乏阅读习惯:结合“相当多的青少年将阅读视为强加的任务,体会不到读书的乐趣,缺乏阅读习惯”这说明缺乏阅读习惯也是影响阅读量的一个因素。对于青少年来说,如果阅读是被强加的任务,他们很难从中体会到乐趣,也就难以养成阅读的习惯。在现代社会中,各种电子产品和娱乐方式的普及也使得青少年更容易被吸引,而忽略了阅读。据此你分析即可。

故答案为: ①工作忙碌,生活压力大。②有部分人认为阅读不重要。③部分人没时间读书。④图书价格贵。⑤应试教育,读书功利性强。⑥青少年缺乏阅读习惯,体会不到阅读的快乐。

16.本题考查提炼和概括随着年级升高,中学生每日可供自由阅读的时间减少:结合“从七年级到九年级,每日可供自由阅读的时间从1.5小时减少到 0.5小时”这直接表明了随着年级的升高,中学生的学习任务逐渐加重,课程难度增加,作业量也相应增多,导致他们可供自由阅读的时间减少。例如,七年级的学生可能作业相对较少,有一定的时间进行阅读,但到了九年级,面临中考的压力,学生们需要花费更多的时间在学习上,几乎没有多少时间用于自由阅读。随着年级升高,中学生阅读经典名著所占比例增加:结合文章语句可概括为:“从七年级到九年级,阅读经典名著所占的比例从27.8%提升到45.6%。”这说明随着年级的上升,中学生的认知水平和阅读能力不断提高,他们开始能够理解和欣赏一些更有深度和内涵的文学作品,如经典名著。同时,学校教育也在一定程度上引导学生阅读经典名著,使得中学生阅读经典名著的比例增加。

故答案为: ①随着年级的递增,学生每日可供自由阅读的时间越来越少。②随着年级的递增,阅读经典名著所占的比重越来越大。

【答案】17.①外婆每年秋天让外公给我送梨/“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子;②去年秋天 /去年;③新奇

18.运用拟人手法,生动形象地写出梨树每年秋天都会结出梨子/每年秋天都会有人给我送梨/ 每年秋天都能收到温暖/善良/美好等。概况文章的主要内容。设置悬念,激发读者的阅读兴趣。

19.示例一:我想到的是“亲情”这个词。每到秋天,外婆摘梨子、熬梨汤为我治疗咳嗽;在离开乡下之后,外婆还会让外公给我送来梨子,尽管我不喜欢吃,但我的内心是暖暖的,表现了外公外婆给予我的至爱亲情。 示例二:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的关爱,也有友人之间的牵挂,在平凡生活中彰显人与人之间的善良与友爱。

【解析】(1)本题考查学生的文章内容梳理能力。梳理文章内容时,首先需明确主旨,再围绕主旨分解各部分要点。具体步骤如下:① 确定主旨 ,快速浏览文章,捕捉主要信息和作者意图,用一句话概括文章中心思想,作为梳理的起点。② 分解要点, 识别段落主题 :将文章划分为若干段落,每段提炼一个主题句。根据段落主题,将内容归类到不同的逻辑单元下,如背景介绍、问题分析、解决方案等。③ 构建框架:使用小标题或编号列表,构建清晰的文章框架。确保各部分之间逻辑连贯,使用过渡句或词语连接。④ 检查完善 :确保梳理的内容准确无误,无遗漏。调整语言表述,使梳理结果更加简洁明了。通过以上步骤,可以系统地梳理出文章的主要内容。

(2)(1)本题考查学生对标题作用的掌握能力。标题的常见作用有:①概括文章内容(中心)。②作者情感出发点。③交代事情的时间、人物等写作对象。④全文的线索。⑤新颖,吸引读者阅读的兴趣。⑥一语双关(表层含义深层含义)。⑦具有象征意义(有就写没有就不写)。⑧有修辞答修辞(有就写没有就不写)。⑨设置悬念,吸引读者阅读兴趣。根据文本内容结合主旨从多角度进行分析即可。

(3)本题考查学生的观点表述能力。此类题型较为简单,学生根据题干要求结合文本内容完成,注意语言大方得体,格式正确、观念积极向上即可。另外,此类型题多为开放型题型,学生根据要敢于大胆表述自己的观点。

17.根据第③段中的“从我记事起”,第⑤段中的“每到秋天,我总是会咳嗽,在老一辈的思想中,是药三分毒,一定要食补。于是,外婆便准备在那低矮的厨房里给我熬梨汤”可得:从记事起,每到秋天,“我”就会喝到外婆用自己家树上的梨子熬的梨汤来治咳嗽。

根据第⑧段中的“就这样持续了很久,后来我不再经常去乡下”“那些梨子甚至放到溃烂,我也不愿意吃”和后段中的“后来的秋天,我依旧会咳嗽,而我有了最快捷的办法,便是输液”可得:离开乡下,“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子,用输液来治疗咳嗽。

根据第 段中的“去年秋天,朋友夏夏说她那边盛产秋月梨,要给我寄一箱······那个时候,我才觉得梨子变得美好了”可得:去年秋天,“我”收到友人寄来的秋月梨,觉得梨子变得美好了。

根据第 段中的“今年去兰州游玩,临行时朋友默默送了我一袋香蕉梨”和后段中的“我在车上尝了一个,觉得新奇”“秋雨缠绵的归途啊,我又想起了我的外婆,想起那些从树枝上掉落的梨子,想起了咳嗽声声的童年”可得:今年去兰州游玩,“我”的朋友送一袋香蕉梨,“我”觉得新奇。

故答案为:①外婆每年秋天让外公给我送梨/“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子

②去年秋天 /去年

③新奇

18.结合文本内容,可从以下几个方面答题。①拟人手法:拟人手法是将非人类的事物赋予人类的特征,使其具有人的行为、情感或思想。在这个场景中,我们可以将梨树拟人化,让它具有人的特征,比如每年秋天都会结出梨子,或者每年秋天都会有人给“我”送梨。②生动形象地描述:通过具体的细节和生动的语言,使读者能够感受到场景的氛围。例如,可以描述梨树的枝叶、果实,以及送梨的人的情感和行为。③概括主要内容:文章的主要内容应该围绕梨树或送梨的人展开,强调每年秋天的特定事件,以及这些事件带来的温暖、善良或美好的感受。④设置悬念:通过提出一个问题或留下一个未解之谜,激发读者的好奇心,使他们想要继续阅读。例如,可以提出为什么每年秋天都会有人送梨,或者送梨的人是谁。(言之有理即可)

故答案为:运用拟人手法,生动形象地写出梨树每年秋天都会结出梨子/每年秋天都会有人给我送梨/ 每年秋天都能收到温暖/善良/美好等。概况文章的主要内容。设置悬念,激发读者的阅读兴趣。

19.根据题目要求,结合文章内容,组织合理的语言回答即可。如:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的互相关爱,也有友人之间的互相牵挂,平凡生活中彰显了人与人之间的善良与友爱。

故答案为:示例一:我想到的是“亲情”这个词。每到秋天,外婆摘梨子、熬梨汤为我治疗咳嗽;在离开乡下之后,外婆还会让外公给我送来梨子,尽管我不喜欢吃,但我的内心是暖暖的,表现了外公外婆给予我的至爱亲情。

示例二:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的关爱,也有友人之间的牵挂,在平凡生活中彰显人与人之间的善良与友爱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级语文(上)寒假作业(9)

一、单选题

1.学习小组想对诗句进行分类,下列诗句不宜放在“思乡”主题类的是(填序号)( )

A.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

B.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

C.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

D.遥怜故园菊,应傍战场开。

2.选出对《观沧海》赏析有误的一项( )

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风箫瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

A.“东临碣石,以观沧海”开篇点题,交代观察的方位、地点、对象。用一个“观”统领全篇。是全诗的线索。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”运用动静结合的手法,描写了远处的海水和山岛,显示了大海的辽阔和威严的气势。

C.“日月”“星汉”二句是诗人的想象,借大海吞吐日月星辰来表达诗人豁达气度和一统中原的宏伟抱负。

D.本诗历来被视为汉魏之际“建安风骨”的代表作品,作者曹操的诗以“沉郁顿挫”为其鲜明的语言风格。

3.下列对《次北固山下》和《天净沙·秋思》诗句内容及情感理解,不正确的一项是( )

A.《次北固山下》诗题“次北固山下”中的“次”是“游览”的意思,表明诗人写诗的地点。

B.《次北固山下》首联先写“客路”后写“行舟”,诗人的漂泊羁旅之情,流露于字里行间。

C.“小桥流水人家”一句所呈现的清雅、安适的景象与沦落他乡的游子相映,使“断肠人”更添悲愁。

D.《天净沙·秋思》这篇作品将抒情主人公置于特定氛围中,使主观意绪和客观环境达到高度统一。

4.对杜甫的《江南逢李龟年》一诗分析有误的一项是( )

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻.

正是江南好风景,落花时节又逢君.

A.诗的前两句中,“寻常见”“几度闻”,既写出李、杜交往之密、友谊之深,又从一个侧面表现开元盛世的繁华。

B.诗的最后一句中,落花时节比喻诗人和李龟年潦倒凄凉的处境和唐王朝国运的衰落。

C.诗的前两句叙事,后两句直抒胸臆,全诗运用映衬对照的手法来凸显主题。

D.全诗既流露出对开元盛世的留恋,又流露出风景依旧、人事全非的感慨。

5.下列加点字的意思不相同的一组是( )

A.及其日中如探汤 赴汤蹈火

B.虽与之俱学 声泪俱下

C.弈秋,通国之善弈者也 积德行善

D.兔走触株,折颈而死 走马观花

二、填空题

6.交友之道;小组挑选了三幅漫画与《论语》中的三句话丰富该板块,但在张贴时将顺序打乱了。请根据图片,重新匹配对应的句子。

图一 图二 图三

配文:A.三人行,必有我师焉。B.人不知而不愠,不亦君子乎?C.为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

①图一 ②图二 ③图三

三、积累与运用

第一板块:“寻自然之美”研学活动

秋日的研学之旅,我们踏入了一片①静谧▲的画卷。朗润的天空下,阳光温柔地②yùn niàng▲着秋日的韵味,与林间偶尔传来的鸟鸣③应和▲,仿佛大自然也在低语。枫叶如火,一片片④zhù▲蓄着季节的深情,飘然莅临人间,静静铺满了绿茵茵的小径,烘托出秋的秀气与娇媚。

7.下面是研学团小东同学的旅游分享,请你根据语境,写出相应的汉字或拼音。

①静谧 ②yùn niàng ③应和 ④zhù 蓄

8.文段第二句中的“下”字是 (A. 动词B.名词);最后一句中的“莅临”一词是 (A.敬辞B. 谦辞)。

9.上面语段中没有使用的修辞手法是 (A. 比喻 B. 比拟 C. 引用)。

10.小语梳理了古诗文中的“大自然之美”,请补全横线。

手法或路线图赏析 古诗文中的大自然

①《 》(诗的题目)② (诗人)③ , (涉及三个地名的诗句)

意象传情 ④“ , ”(《江南逢李龟年》),杜甫借花传达个人身世之悲和对一个繁 华时代落幕的慨叹。

借景抒情 马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,⑤ , ”,借景物道出了天涯游子之悲。

动静结合 ⑥ ,百草丰茂。秋风萧瑟,⑦ 。(曹操《观沧海》)

11.同桌在默写时将“海日生残夜”中的“生”字误写为“升”,请你根据诗歌内容和下面的知识清单进行探究:为什么诗句用“生”字。

【知识清单】生:本义是草木破土萌发。后引申为从无到有,出现。升:本义是一种量器,后引申指容量单位。假借为升 高、升级的升。

探究发现:

四、名著导读

《朝花夕拾》中,又有哪些人、哪些事、哪些情让你萦怀于心,给你启示呢?

12.鲁迅写人,寥寥几笔,人物形象跃然纸上。请选出原句与人物对应正确的一项( )。

①进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

②这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。

③读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

④还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

A.①寿镜吾 ②范爱农 ③藤野先生 ④阿长

B.①藤野先生 ②阿长 ③寿镜吾 ④范爱农

C.①藤野先生 ②范爱农 ③寿镜吾 ④阿长

D.①寿镜吾 ②阿长 ③藤野先生 ④范爱农

13.人与人之间关系的转变需要契机,而其中又蕴含交往的方法。请根据表格,完成下列整理。

14.鲁迅先生爱恨分明。请结合下面的文字,说说鲁迅先生“爱”与“恨”的具体表现。

每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年,却不能不以为他幸福,给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一页,看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

——《<二十四孝图>》节选

五、综合性学习

学习与探究

材料一

调查显示,中国每年出版各类图书不下30万种,户均消费图书仅1.75本,可以说是世界最大的图书生产国,但同时可能又是人均最少的阅读国。尤其近些年来,许多人因忙碌生活和工作压力大,远离了图书阅读。在此次国民阅读调查中,超过69%的被调查者认为,读书是重要的,只有1%的人认为图书阅读不重要。在问及不读书的原因时,有49.4%的人认为没有读书的时间。中国人民大学新闻学院副院长喻国明认为,让人们阅读愿望难以实现很重要的一个原因是图书的“贵族化”倾向,他在公开场合不断说:“现在的书价确实高,动不动三四十元一本,我都劝我的学生,尤其是那些来自贫困山区的学生不要买书了。”他认为,图书的减价、免费趋势将势不可挡。郝振省说,目前我国应试教育制度明显,读书更多是功利性的,目标指向具体、眼光过近。许多人考上大学后,就觉得完成某一阶段任务而不再想看书。相当多的青少年缺乏阅读习惯,将阅读视为强加的任务,而体会不到读书能改变命运的千古真理和阅读的乐趣。

材料二

中学生阅读现状调查表

学段调查项目 七年级 八年级 九年级

每日可供自由阅读的时间 1.5小时 1.2小时 0.5小时

阅读经典名著所占的比重 27.8% 39.2% 45.6%

15.阅读材料一的内容,说说影响我国阅读量的原因有哪些?

16.请认真阅读材料二中的“中学生阅读现状调查表”,用简洁的语言写出你探究出的两条结论(不得出现数字)。

六、现代文阅读

阅读

总有梨子路过秋天

李柏林

①外婆家的院子里有一棵梨树。

②从我记事起,它就在那儿,长得高大壮硕。夏天的时候,供我们遮凉避暑。秋天的时候,结满梨子。

③有时候风儿吹着吹着,便听见声响,一只梨子重重地摔在地上。这些声响,从来都不会触动我,对我来说,都已司空见惯。这棵树每年都会结很多的梨子,也会有很多的果子掉落。

④外婆从屋内走出来,捡起梨子,又随手摘了几个伸手够得着的梨子,进了厨房。每到秋天,我总是会咳嗽,在老一辈人的思想中,是药三分毒,一定要食补。于是,外婆便在那低矮的厨房里给我熬梨汤。

⑤梨汤是用瓦罐熬的,很像煎中药。外婆守在旁边,她给了一个梨子足够的虔诚,也让梨子在我的心中变得沉重。接着,外婆给我盛上一碗梨汤,因为这梨汤和咳嗽联系在一起,它在我的印象中便不再美好。

⑥成人后,我住城里。外婆还是会让外公每年秋天扛着一口袋梨子送到我家。那些梨子甚至放到腐烂,我也不愿意吃。可是外婆依旧送,年年如此,而我却不以为意,因为我本就不喜欢吃梨子。

⑦去年秋天,朋友夏夏说她那边盛产秋月梨,要给我寄一箱。我没告诉她关于梨子的那段并不美好的回忆,说着自己不爱吃,她说没关系,可以熬梨汤啊。秋月梨收到后,我不忍辜负远方的心意,准备尝一尝,没想到梨子汁水饱满,我竟不忍拿它去热汤了,还专门买了好看的果盘,将它们置于餐桌之上。那个时候,我才觉得梨子变得美好了。

⑧今年去兰州游玩,临行时朋友默默送了我一袋香蕉梨,说我肯定喜欢吃,因为有冰激凌的口感。我在车上尝了一个,觉得新奇,于是上网搜了搜,才发现这梨子还有一个名字,叫阿婆梨。

⑨秋雨缠绵的归途啊,我又想起了我的外婆,想起了那些从树枝上掉落的梨子,想起了充满咳嗽声声的童年。我想,外婆种梨子,不过是希望我能在秋天有一碗热汤喝,而朋友赠我以梨,不过是想让我体会秋天的美好。不论是外婆的大黄梨,还是朋友的秋月梨、阿婆梨,都是他们对我的真心啊!

①秋风将起,秋雨未落,想到有人还惦记着我,并奉上一片心意,便从心底生出一阵暖意。梨子仿佛与秋天一期一会,而人生漫漫,那些我记挂的人和记挂我的人,都能在梦中频频相会。

(选自《平潭时报》2023年10月12日, 有删改)

17.结合全文,填写表格。

时间 事件 情感

从记事起 每到秋天,我就会喝到外婆用自己家树上的梨子熬的梨汤,用来治咳嗽。 不喜欢

成人后

我收到友人寄来的秋月梨。 心生美好

今年去兰州 我的朋友送了一袋香蕉梨。

18.结合文章,品析文章的题目“总有梨子路过秋天”的妙处。

19.读完这篇文章,你也许会想到这么些词语,如亲情、品格、心意、温暖、真心等。根据自己的阅读体验,自选一个词语,结合文章内容,谈谈你的感想。

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题要求从所给的诗句中选出不宜放在“思乡”主题类的一项。为了得出正确答案,我们需要逐一分析每个选项所表达的主题和情感。

A选项:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这句诗出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。虽然表面上是写对友人的嘱托,但“一片冰心在玉壶”表达的是诗人内心的纯洁与坚守,以及对故乡和亲友的深情厚谊。这种深情可以引申为对家乡的思念,因此A选项与“思乡”主题有一定的关联。

B选项:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”这句诗出自王安石的《泊船瓜洲》。诗中“明月何时照我还”直接表达了诗人对故乡的思念之情,渴望明月能照亮他归家的路。因此,B选项明确属于“思乡”主题。

C选项:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”这句诗出自李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。诗中李白将自己的愁心托付给明月,希望它能陪伴被贬谪的友人王昌龄到遥远的夜郎以西。这里主要表达的是诗人对友人的关切和慰藉,而非对故乡的思念。因此,C选项与“思乡”主题不符。

D选项:“遥怜故园菊,应傍战场开。”这句诗出自岑参的《行军九日思长安故园》。诗中诗人身处异乡,却遥想故乡的菊花,表达了诗人对故乡的深切思念和担忧(因为故乡正遭受战乱)。因此,D选项也属于“思乡”主题。

综上所述,通过逐一分析每个选项的主题和情感,我们可以得出C选项“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是不宜放在“思乡”主题类的诗句。

故答案为:C

本题考查的是学生对古诗词主题和情感的理解与辨析能力。

在解题方法上,学生需要掌握古诗词的基本解读技巧,包括理解诗句的字面意思、分析诗句的意象和情感、联系诗人的创作背景和时代背景等。通过综合运用这些技巧,学生可以更准确地把握古诗词的主题和情感。

在易错点上,学生需要注意区分不同古诗词之间的主题和情感差异,避免将相似但不同的主题和情感混淆。同时,也要注意理解诗句中的隐喻和象征意义,避免仅从字面意思上理解诗句。

在拓展迁移上,本题可以引导学生进一步学习古诗词的鉴赏方法,提高古诗词的阅读和理解能力。同时,也可以鼓励学生将所学方法运用到其他文学作品的阅读和鉴赏中,提升文学素养和综合能力。

2.【答案】D

【解析】D.“沉郁顿挫”有误。改为:本诗历来被视为汉魏之际“建安风骨”的代表作品,作者曹操的诗以“气势磅礴,苍凉悲壮”为其鲜明的语言风格。

故答案为:D

本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

3.【答案】A

【解析】A.“次北固山下”意思是:停宿在北固山下。次:停宿,这里指船停泊。选项理解为“游览”不正确;

故答案为:A

本题考查诗歌内容的理解辨析。在理解文章内容的基础上,从中找出各选项相对应的句子,进行仔细的分析比对,即可作出选择。

4.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.错误,后两句抒怀,但作者抒情时,却并没有直抒胸臆,而是用双关的手法隐晦地表达了自己内心的颠沛流离。

故答案为:C

本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

5.【答案】C

【解析】A.加点字的意思相同,句意为:等到中午的时候像手伸进热水里一样热。汤,热水。赴汤蹈火:形容不畏艰险,奋不顾身汤,热水。

B,加点字的意思相同,句意为:虽然和前一个人一起学棋。俱,共同,一起。声泪俱下:说话的时候声音和眼泪一起流下来,形容非常悲痛。俱,共同,一起。

C.加点字的意思不相同,句意为:弈秋是全国最擅长下棋的人。善,同“擅”,擅长。积德行善:长期做好事,就会形成一种高尚的品德。善,好事。

D.加点字的意思相同,句意为:免子奔跑时撞到树桩上,撞断了脖子死去。走,跑。走马观花:意思是骑在奔跑的马上看花,原形容事情如意,心境愉快,后多指大略地观察一下。走,跑。

故答案为:C

本题考查学生对一词多义现象的辨析能力。解答此类问题,首先要明确句意,然后要注意积累词语的不同用法,最后结合句意理解词语的不同用法。

6.【答案】B;A;C

【解析】本题要求将三幅漫画与《论语》中的三句话重新匹配,这需要我们深入理解每幅漫画的情境以及《论语》中每句话的含义。

首先,我们来看第一幅漫画(图一):图中一个穿着传统服装的人物坐在地上,似乎在聆听旁边人物的教诲或建议。这个场景传递出一种虚心接受教导的氛围,配文“同学误解你也不必生气”。与此相匹配的是B句“人不知而不愠,不亦君子乎?”,这句话讲的是即使别人不了解自己,自己也不生气,表现出一种君子的涵养和态度。在这里,可以引申理解为即使自己有所不知,也能虚心向他人学习,不生气、不愠怒,符合漫画中坐着人物虚心受教的态度。

接着,第二幅漫画(图二):图中三个人物面对面站着,交谈、讨论。这个场景暗示了人与人之间的交流和相互学习。A句“三人行,必有我师焉”恰好表达了在任何人的交往中都能找到值得学习的地方,与漫画中人物交流的场景相吻合。

最后,第三幅漫画(图三):图中一个人物背对着观众,坐在地上,文字提示“每日自省”,“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”正是自我反省的意思,因此可以推断C句与图三相匹配。

综上所述,通过深入分析每幅漫画的情境以及《论语》中每句话的含义,我们可以得出正确的匹配结果。

故答案为:B;A;C

本题考查的是对漫画情境的理解和《论语》中句子的应用能力。

解题方法上,学生需要首先理解每幅漫画所表达的情境,然后结合《论语》中的句子进行匹配。这需要学生具备对《论语》句子的深入理解和分析能力,以及将理论知识应用于实际情境的能力。

技巧上,学生可以通过观察漫画中的人物、动作、表情等元素,推断出漫画所表达的主题或情境。同时,也可以通过对《论语》句子的理解和分析,找出与漫画情境相匹配的句子。

易错点上,学生可能会因为对漫画情境理解不准确或对《论语》句子掌握不够深入而导致匹配错误。因此,在解题过程中需要仔细审题、深入思考,并结合自己的知识和经验进行判断。

拓展迁移上,学生可以将本题所考查的知识点和解题方法应用到其他类似的题目中,如根据漫画情境匹配名言警句、古诗词等。同时,也可以将这种方法应用到日常生活中对漫画和文本信息的理解和分析中,提高自己的综合素养。

【答案】7.mì;酝酿;hè;贮

8.B;A

9.C

10.峨眉山月歌;李白;夜发清溪向三峡;思君不见下渝州;正是江南好风景;落花时节又逢君;小桥流水人家;古道西风瘦马;树木丛生;洪波涌起

11.“海日生残夜”一句将“生”字拟人化,表现出红日仿佛从残夜中自然生成而来,更能表现出昼夜轮 回、新旧交替的自然规律;如果用“升”字就仅仅是“升起”的意思,表现不出诗歌的悠远意境和深刻哲理。

【解析】(1)本题考查字音字形作答此题,首先要认真阅读题目,然后根据自己的日常积累判断加点字的字音、字形是否正确。遇到记忆模糊、不确定的字词,可以采用排除法排除选项,得出正确答案。

(2)本题考查谦敬词。谦敬词是汉语中用于表达谦虚、恭敬或礼貌的词语。它们通常用于日常交往、书信往来或正式场合,以体现说话人的谦逊态度和对对方的尊重。

(3)本题考查修辞手法理解。结合语境首先写出修辞方法,然后写出表达效果和体现的情感。

(4)本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语和语境写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。应对古诗文的默写要做到:①反复默写。②整体背诵。③理解大意,把握细节。首先保证会背,然后落实每一个字。

(5)本题考查考查诗歌炼字。解答此类题目时基本思路应首先解释该字(词)在句中的意思(字面意思和实质意思)或该字(词)对突出主旨所起的作用。最后点出该字(词)烘托了怎样的意境,或表达了怎样情感。

7.(1)静谧:jìng mì,安静。

(2)niànɡ——酿,酝酿:本指造酒时的发酵过程,用来比喻使事物达到成熟的各种准备活动。

(3)应和:yìng hè,应声唱和。

(4)zhù——贮,贮蓄:1.储存,积聚。2.指储存的物品。3.把节约下来或暂时不用的钱存起来。

故答案为: mì ;酝酿;hè ;贮

8.(1)“朗润的天空下”中的“下”是下面的意思,方位名词。

故答案为:B。

(2)“莅临”意思是指来到;来临,光临。书面语、敬语,多用于修饰长辈、上级及贵宾的光临,以示主人对客人的敬意。

故答案为:A。

9.上面语段中,使用了比喻和比拟的修辞手法。比喻体现在“枫叶如火”中,将枫叶比作火焰,形象地描绘了枫叶的颜色和状态。比拟体现在“阳光温柔地酝酿着秋日的韵味”和“大自然也在低语”中,将阳光和大自然拟人化,赋予它们人的情感和动作。而引用是指引用他人的话语或典故等,这段文字中并没有引用他人的话语或典故,因此没有使用引用的修辞手法。

故答案为:C。

10.注意易写错的字: 渝州 ; 瘦 ; 涌

⑤-⑥“正是江南好风景,落花时节又逢君”是唐代诗人杜甫的名句,出自他的《江南逢李龟年》。此诗表达了诗人对开元盛世的怀念,对时世凋零丧乱与人生凄凉飘零的感慨。:诗句中蕴含了诗人对开元盛世的怀念,同时也表达了对当前时世凋零的无奈和感慨。

故答案为:峨眉山月歌;李白;夜发清溪向三峡;思君不见下渝州;正是江南好风景;落花时节又逢君;小桥流水人家;古道西风瘦马;树木丛生;洪波涌起

11.“海日生残夜,江春入旧年”的意思是:夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起;江上春早,旧年未过,新春已来。“生”,本意为草木破土萌发,后引申为从无到有出现。也有孕育,出生的意思。“海日生残夜”意为一轮红日如同从海水当中孕育一样蓬勃而出。“生”把“海日”人格化,这是拟人的修辞手法;描绘了太阳从幽暗的大海上一点点升起,如孩子因脱离母腹而渐现的情状,生动形象地写出昼夜轮回、新旧交替的壮观景象,富有悠远的意境。又与下句中的“入”字相对,暗含时序交替,旧事物中孕育着新事物的哲理,给人以乐观、积极、向上的力量;而“升”,指由低往高移动,有升高的意思。“升”只写出了旭日升起这一自然现象,缺少悠远的意境和深刻的哲理;所以,不能将“生”字误写为“升”。

故答案为: “海日生残夜”一句将“生”字拟人化,表现出红日仿佛从残夜中自然生成而来,更能表现出昼夜轮 回、新旧交替的自然规律;如果用“升”字就仅仅是“升起”的意思,表现不出诗歌的悠远意境和深刻哲理。

【答案】12.C

13.阿长为少年鲁迅买来心心念念的《山海经》。示例:交往要真心付出,付出之后才能建立深厚情感。

14.“爱”表现为:对中国儿童看不到适合自己看的图画书的怜惜。或:对中国儿童爱美的天性在压制下没有被磨灭的欣喜。“恨”表现为:对塾师(或:对所谓的“引导青年的前辈”)禁止儿童读图画本子(或:摧残儿童天性行为)的抨击。

【解析】(1)本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

(2)本道题考查学生对文学名著重要情节及人物的掌握程度。解答这类题目,首先要将相关知识记牢,同时要对名著的精彩内容以及人物形象细细品味,注意人物在作品中重要的故事情节。

(3)本题考查对文章内容的理解。联系具体语境,结合文本内容可分析作答。

12.① 出自《藤野先生》,描写的是“我”在日本读书时的先生藤野严九郎;② 出自《范爱农》,描写的是“我”初见范爱农时对其的印象; ③ 出自《从百草园到三味书屋》,描写的是私先生寿镜吾; ④ 出自《阿长与〈山海经〉》,描写的是保姆阿长,即长妈妈。

故答案为:C

13.阿长是少年鲁迅的奶妈,整天絮絮叨叨,少年鲁迅不喜欢她。因为她不小心将小鲁迅的“隐鼠”给踩死了,从此少年鲁迅更加讨厌她。阿长知道少年迅喜欢《山海经》,历经干辛万苦她竟然给小鲁迅买来了绘本的山海经》,小鲁迅对她很是感激和敬佩。

故答案为: 阿长为少年鲁迅买来心心念念的《山海经》。示例:交往要真心付出,付出之后才能建立深厚情感。

14.文字中提到“每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。”这里鲁迅先生对比了中国儿童与别国儿童在童书上的差距,表达了对中国儿童因条件限制而看不到精美童书的怜惜之情。文字中提到“我的小同学因为专读‘人之初性本善’读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一页,看那题着‘文星高照’四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。”这里鲁迅先生通过描述小同学偷偷看魁星像的行为,表达了对儿童爱美天性在严厉教育环境下仍未被完全磨灭的欣喜。文字中提到“只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵斥,甚而至于打手心。”这里鲁迅先生明确指出了塾师(或称为“引导青年的前辈”)对儿童读图画本子的严厉禁止和惩罚,表达了对这种行为的强烈抨击。结合上述对塾师禁止儿童读图画本子的描述,可以进一步理解为鲁迅先生对这种摧残儿童天性、剥夺儿童快乐和兴趣的行为表示了深深的憎恨和不满。故答案为:“爱”表现为:对中国儿童看不到适合自己看的图画书的怜惜。或:对中国儿童爱美的天性在压制下没有被磨灭的欣喜。“恨”表现为:对塾师(或:对所谓的“引导青年的前辈”)禁止儿童读图画本子(或:摧残儿童天性行为)的抨击。

【答案】15.①工作忙碌,生活压力大。②有部分人认为阅读不重要。③部分人没时间读书。④图书价格贵。⑤应试教育,读书功利性强。⑥青少年缺乏阅读习惯,体会不到阅读的快乐。

16.①随着年级的递增,学生每日可供自由阅读的时间越来越少。

②随着年级的递增,阅读经典名著所占的比重越来越大。

【解析】(1)本题考查概括材料内容。解决此类题目首先要浏览材料,明确材料各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括材料段落(语句)中的关键语句,简洁准确概括。

(2)本题考查材料探究。多则材料内容的探究:①要概括出每则材料的大意,分条阐述;②分析材料之间的逻辑关系,找准中心话题,找出各材料之间的逻辑关系,同中求异,异中求同;③围绕话题,提出自己的观点、结论或解决问题的措施、办法。

15.本题考查提炼和概括。生活忙碌与工作压力大:结合“许多人因忙碌生活和工作压力大,远离了图书阅读”这句话直接表明了生活忙碌与工作压力大是影响人们阅读量的一个重要原因。在现实生活中,人们为了生计奔波,工作任务繁重,时间被各种事务填满,很难抽出时间来阅读。例如,一位上班族可能每天要花费大量时间在通勤、工作会议和完成任务上,下班后又可能要处理家庭琐事,几乎没有时间静下心来阅读一本书。图书价格高(图书“贵族化”倾向):结合“现在的书价确实高,动不动三四十元一本....图书的'贵族化’倾向”这明确指出了图书价格高是影响阅读量的原因之一。对于一些消费者来说,尤其是收入较低的人群,较高的书价可能会让他们望而却步。比如,贫困山区的学生可能因为书价过高而无法购买书籍,从而减少了阅读的机会。应试教育制度明显:结合读书更多是功利性的,目标指向具体,眼光过近。许多人考上大学后就不再想看书”这体现了应试教育制度下,人们的阅读往往是为了应对考试,缺乏真正的阅读兴趣和习惯。在这种教育式下,学生们可能会为了提高成绩而阅读一些指定的教材和辅导书籍,但对于其他类型的书籍则缺乏兴趣。一旦完成了学业目标,如考上大学后,很多人就不再有阅读的动力。缺乏阅读习惯:结合“相当多的青少年将阅读视为强加的任务,体会不到读书的乐趣,缺乏阅读习惯”这说明缺乏阅读习惯也是影响阅读量的一个因素。对于青少年来说,如果阅读是被强加的任务,他们很难从中体会到乐趣,也就难以养成阅读的习惯。在现代社会中,各种电子产品和娱乐方式的普及也使得青少年更容易被吸引,而忽略了阅读。据此你分析即可。

故答案为: ①工作忙碌,生活压力大。②有部分人认为阅读不重要。③部分人没时间读书。④图书价格贵。⑤应试教育,读书功利性强。⑥青少年缺乏阅读习惯,体会不到阅读的快乐。

16.本题考查提炼和概括随着年级升高,中学生每日可供自由阅读的时间减少:结合“从七年级到九年级,每日可供自由阅读的时间从1.5小时减少到 0.5小时”这直接表明了随着年级的升高,中学生的学习任务逐渐加重,课程难度增加,作业量也相应增多,导致他们可供自由阅读的时间减少。例如,七年级的学生可能作业相对较少,有一定的时间进行阅读,但到了九年级,面临中考的压力,学生们需要花费更多的时间在学习上,几乎没有多少时间用于自由阅读。随着年级升高,中学生阅读经典名著所占比例增加:结合文章语句可概括为:“从七年级到九年级,阅读经典名著所占的比例从27.8%提升到45.6%。”这说明随着年级的上升,中学生的认知水平和阅读能力不断提高,他们开始能够理解和欣赏一些更有深度和内涵的文学作品,如经典名著。同时,学校教育也在一定程度上引导学生阅读经典名著,使得中学生阅读经典名著的比例增加。

故答案为: ①随着年级的递增,学生每日可供自由阅读的时间越来越少。②随着年级的递增,阅读经典名著所占的比重越来越大。

【答案】17.①外婆每年秋天让外公给我送梨/“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子;②去年秋天 /去年;③新奇

18.运用拟人手法,生动形象地写出梨树每年秋天都会结出梨子/每年秋天都会有人给我送梨/ 每年秋天都能收到温暖/善良/美好等。概况文章的主要内容。设置悬念,激发读者的阅读兴趣。

19.示例一:我想到的是“亲情”这个词。每到秋天,外婆摘梨子、熬梨汤为我治疗咳嗽;在离开乡下之后,外婆还会让外公给我送来梨子,尽管我不喜欢吃,但我的内心是暖暖的,表现了外公外婆给予我的至爱亲情。 示例二:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的关爱,也有友人之间的牵挂,在平凡生活中彰显人与人之间的善良与友爱。

【解析】(1)本题考查学生的文章内容梳理能力。梳理文章内容时,首先需明确主旨,再围绕主旨分解各部分要点。具体步骤如下:① 确定主旨 ,快速浏览文章,捕捉主要信息和作者意图,用一句话概括文章中心思想,作为梳理的起点。② 分解要点, 识别段落主题 :将文章划分为若干段落,每段提炼一个主题句。根据段落主题,将内容归类到不同的逻辑单元下,如背景介绍、问题分析、解决方案等。③ 构建框架:使用小标题或编号列表,构建清晰的文章框架。确保各部分之间逻辑连贯,使用过渡句或词语连接。④ 检查完善 :确保梳理的内容准确无误,无遗漏。调整语言表述,使梳理结果更加简洁明了。通过以上步骤,可以系统地梳理出文章的主要内容。

(2)(1)本题考查学生对标题作用的掌握能力。标题的常见作用有:①概括文章内容(中心)。②作者情感出发点。③交代事情的时间、人物等写作对象。④全文的线索。⑤新颖,吸引读者阅读的兴趣。⑥一语双关(表层含义深层含义)。⑦具有象征意义(有就写没有就不写)。⑧有修辞答修辞(有就写没有就不写)。⑨设置悬念,吸引读者阅读兴趣。根据文本内容结合主旨从多角度进行分析即可。

(3)本题考查学生的观点表述能力。此类题型较为简单,学生根据题干要求结合文本内容完成,注意语言大方得体,格式正确、观念积极向上即可。另外,此类型题多为开放型题型,学生根据要敢于大胆表述自己的观点。

17.根据第③段中的“从我记事起”,第⑤段中的“每到秋天,我总是会咳嗽,在老一辈的思想中,是药三分毒,一定要食补。于是,外婆便准备在那低矮的厨房里给我熬梨汤”可得:从记事起,每到秋天,“我”就会喝到外婆用自己家树上的梨子熬的梨汤来治咳嗽。

根据第⑧段中的“就这样持续了很久,后来我不再经常去乡下”“那些梨子甚至放到溃烂,我也不愿意吃”和后段中的“后来的秋天,我依旧会咳嗽,而我有了最快捷的办法,便是输液”可得:离开乡下,“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子,用输液来治疗咳嗽。

根据第 段中的“去年秋天,朋友夏夏说她那边盛产秋月梨,要给我寄一箱······那个时候,我才觉得梨子变得美好了”可得:去年秋天,“我”收到友人寄来的秋月梨,觉得梨子变得美好了。

根据第 段中的“今年去兰州游玩,临行时朋友默默送了我一袋香蕉梨”和后段中的“我在车上尝了一个,觉得新奇”“秋雨缠绵的归途啊,我又想起了我的外婆,想起那些从树枝上掉落的梨子,想起了咳嗽声声的童年”可得:今年去兰州游玩,“我”的朋友送一袋香蕉梨,“我”觉得新奇。

故答案为:①外婆每年秋天让外公给我送梨/“我”不愿意吃外婆让外公给“我”送来的梨子

②去年秋天 /去年

③新奇

18.结合文本内容,可从以下几个方面答题。①拟人手法:拟人手法是将非人类的事物赋予人类的特征,使其具有人的行为、情感或思想。在这个场景中,我们可以将梨树拟人化,让它具有人的特征,比如每年秋天都会结出梨子,或者每年秋天都会有人给“我”送梨。②生动形象地描述:通过具体的细节和生动的语言,使读者能够感受到场景的氛围。例如,可以描述梨树的枝叶、果实,以及送梨的人的情感和行为。③概括主要内容:文章的主要内容应该围绕梨树或送梨的人展开,强调每年秋天的特定事件,以及这些事件带来的温暖、善良或美好的感受。④设置悬念:通过提出一个问题或留下一个未解之谜,激发读者的好奇心,使他们想要继续阅读。例如,可以提出为什么每年秋天都会有人送梨,或者送梨的人是谁。(言之有理即可)

故答案为:运用拟人手法,生动形象地写出梨树每年秋天都会结出梨子/每年秋天都会有人给我送梨/ 每年秋天都能收到温暖/善良/美好等。概况文章的主要内容。设置悬念,激发读者的阅读兴趣。

19.根据题目要求,结合文章内容,组织合理的语言回答即可。如:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的互相关爱,也有友人之间的互相牵挂,平凡生活中彰显了人与人之间的善良与友爱。

故答案为:示例一:我想到的是“亲情”这个词。每到秋天,外婆摘梨子、熬梨汤为我治疗咳嗽;在离开乡下之后,外婆还会让外公给我送来梨子,尽管我不喜欢吃,但我的内心是暖暖的,表现了外公外婆给予我的至爱亲情。

示例二:我想到的是“平凡”这个词。这篇文章,外婆外公、两位友人,他们都是平凡人物,写他们身上发生的故事,既有亲人之间的关爱,也有友人之间的牵挂,在平凡生活中彰显人与人之间的善良与友爱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录