【新教材】6.3 重力 教学设计 2025年八下物理(沪粤2024)

文档属性

| 名称 | 【新教材】6.3 重力 教学设计 2025年八下物理(沪粤2024) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 09:49:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

6.3 重力 教学设计

课题 6.3 重力 单元 第六章《力和机械》 学科 物理 年级 八年级

教材内容分析 教材从生活中的常见现象引入,如苹果落地、瀑布流水等,引导学生思考这些物体为什么会下落,从而引出重力的概念。这种从生活现象到物理概念的引入方式,让学生自然地接受重力这一抽象概念。

2022新课标要求 2.2.3 通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力,认识力的作用效果。探究并了解滑动摩擦力的大小与哪些因素有关。 2.2.4 能用示意图描述力。会测量力的大小。了解同一直线上的二力合成。知道二力平衡条件。 4.1.6 用弹簧测力计测量力。

学习 目标与核心素养 1、认识重力是由于地面附近物体因地球的吸引而受到的力,重力的方向总是竖直向下的,重心是重力的作用点。(物理观念) 2、通过实验探究得出重力的大小与质量成正比的关系。(科学探究) 3、通过实验中的图像研究重力与质量的关系;理解重心等效于物体所受的重力集中的某个点,进而知道重心对物体稳度的影响。(科学思维) 4、通过学习重力知识,了解重力在生活、生产和科学研究中的广泛应用,让学生了解科学家对重力等自然现象的深入研究如何推动了科学的巨大进步,激励学生在学习过程中保持好奇心和求知欲,勇于探索未知的物理世界。(科学态度与责任)

学情分析 通过前面的学习,学生对力有了初步的认识,为理解重力作为一种力的存在形式奠定了基础学生在日常生活中对物体下落的现象较为熟悉,如苹果落地、雨滴下落等,但对于这种现象背后的科学原理—— 重力的存在及作用,尚未形成系统、准确的认知。要教师在教学过程中加以引导认识重力的产生、重力的方向及重心等概念,并且进行实验演示认识重力大小与质量的关系,从而系统地帮助学生建立起对重力的正确认识,逐步培养学生的抽象思维能力和科学探究精神。

重点 1、重力的概念、重力的大小与质量的关系以及重力的方向;2、重力计算公式G=mg的应用

难点 1、重力方向的理解及应用;2、重心概念的理解和不规则物体重心位置的确定

材料准备 多媒体课件:ppt 实验器材:弹簧测力计、钩码、细线、铅垂线、水平仪等

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 情景导入:从瀑布的飞流直下、秋天的落叶总是落到地上、苹果砸向树下的牛顿,从而引出物体为什么总是从高落下低处。 与老师共同讨论分析,初步判断物体是否总是由高处落到地面 引入课题

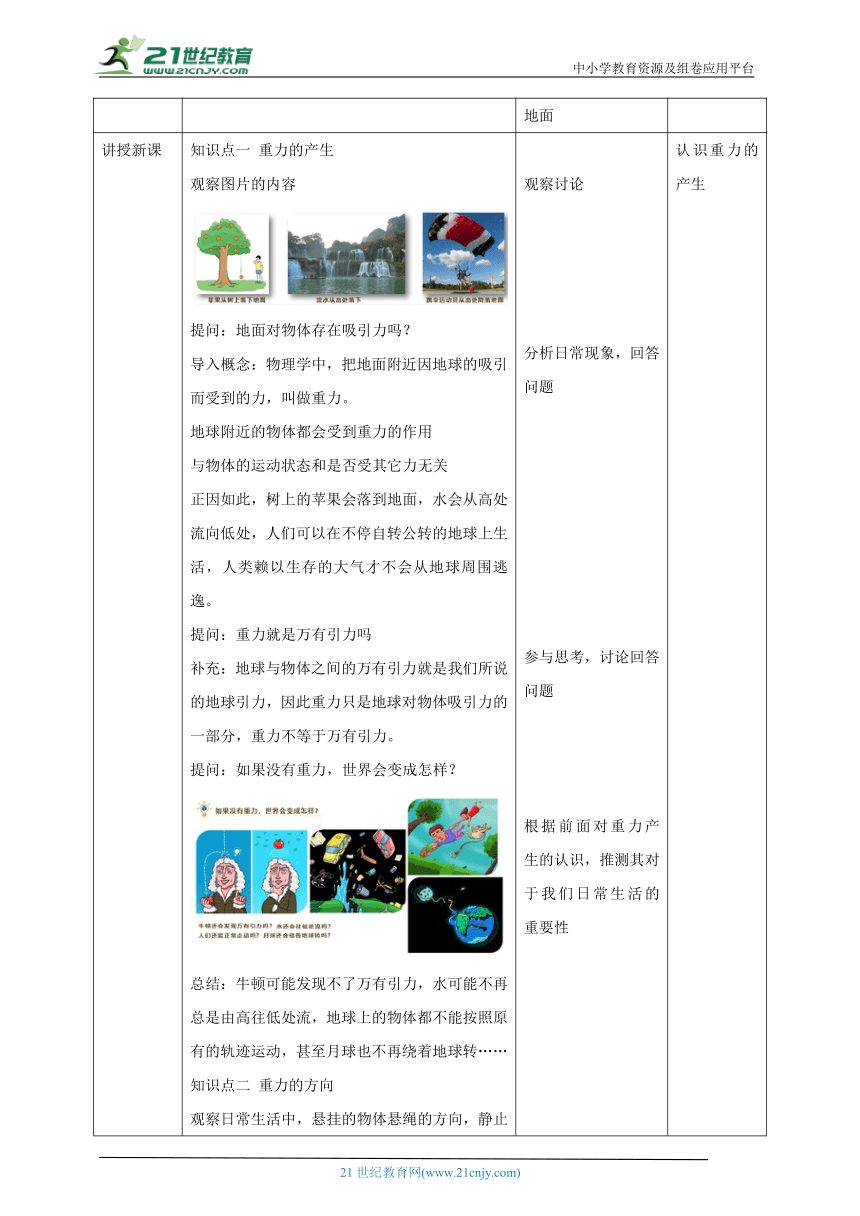

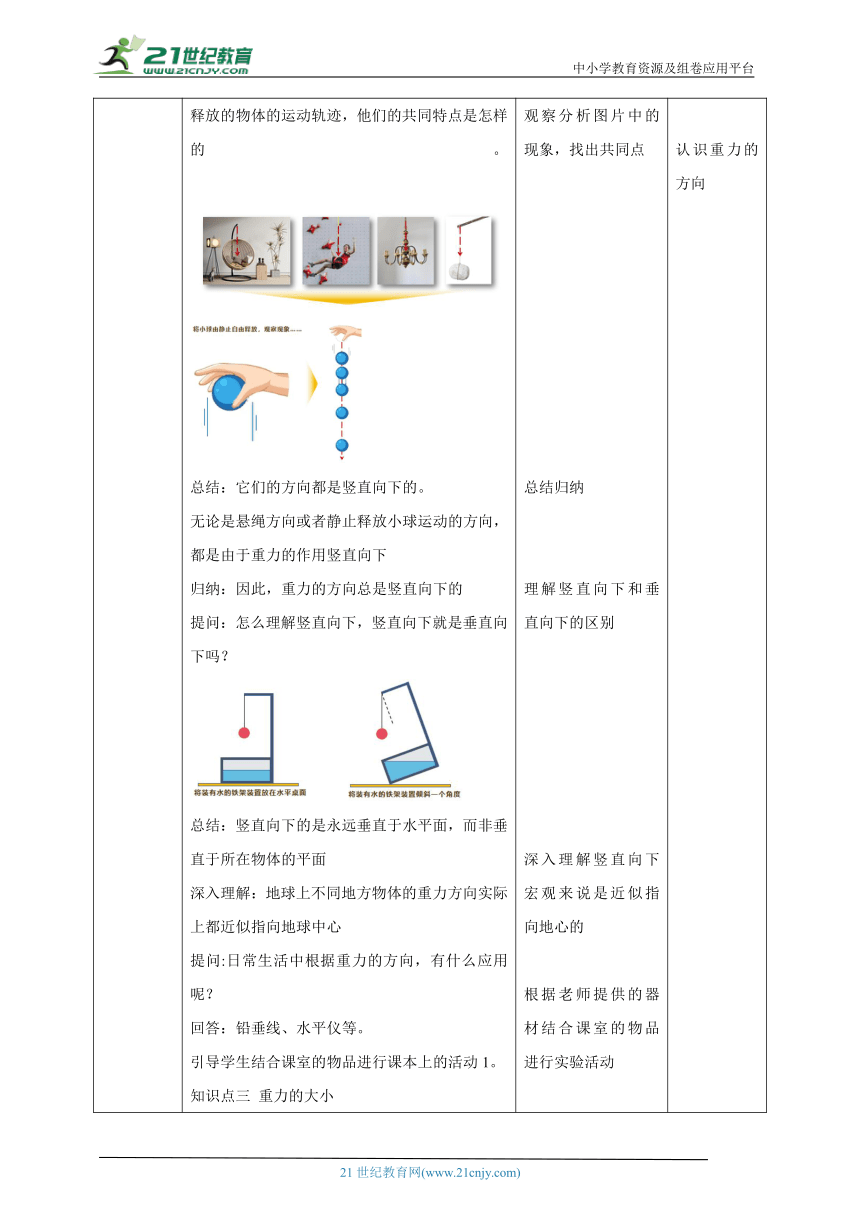

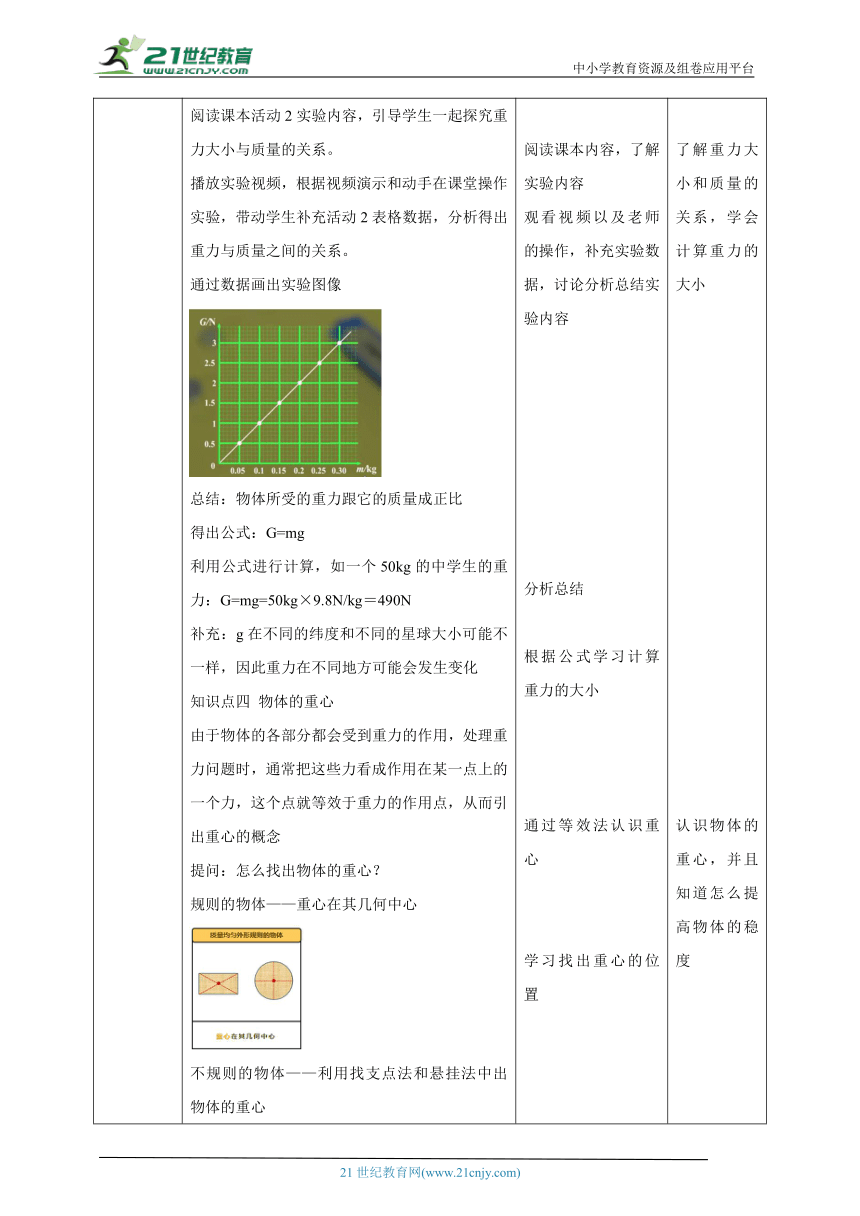

讲授新课 知识点一 重力的产生 观察图片的内容 提问:地面对物体存在吸引力吗? 导入概念:物理学中,把地面附近因地球的吸引而受到的力,叫做重力。 地球附近的物体都会受到重力的作用 与物体的运动状态和是否受其它力无关 正因如此,树上的苹果会落到地面,水会从高处流向低处,人们可以在不停自转公转的地球上生活,人类赖以生存的大气才不会从地球周围逃逸。 提问:重力就是万有引力吗 补充:地球与物体之间的万有引力就是我们所说的地球引力,因此重力只是地球对物体吸引力的一部分,重力不等于万有引力。 提问:如果没有重力,世界会变成怎样? 总结:牛顿可能发现不了万有引力,水可能不再总是由高往低处流,地球上的物体都不能按照原有的轨迹运动,甚至月球也不再绕着地球转…… 知识点二 重力的方向 观察日常生活中,悬挂的物体悬绳的方向,静止释放的物体的运动轨迹,他们的共同特点是怎样的。 总结:它们的方向都是竖直向下的。 无论是悬绳方向或者静止释放小球运动的方向,都是由于重力的作用竖直向下 归纳:因此,重力的方向总是竖直向下的 提问:怎么理解竖直向下,竖直向下就是垂直向下吗? 总结:竖直向下的是永远垂直于水平面,而非垂直于所在物体的平面 深入理解:地球上不同地方物体的重力方向实际上都近似指向地球中心 提问:日常生活中根据重力的方向,有什么应用呢? 回答:铅垂线、水平仪等。 引导学生结合课室的物品进行课本上的活动1。 知识点三 重力的大小 阅读课本活动2实验内容,引导学生一起探究重力大小与质量的关系。 播放实验视频,根据视频演示和动手在课堂操作实验,带动学生补充活动2表格数据,分析得出重力与质量之间的关系。 通过数据画出实验图像 总结:物体所受的重力跟它的质量成正比 得出公式:G=mg 利用公式进行计算,如一个50kg的中学生的重力:G=mg=50kg×9.8N/kg=490N 补充:g在不同的纬度和不同的星球大小可能不一样,因此重力在不同地方可能会发生变化 知识点四 物体的重心 由于物体的各部分都会受到重力的作用,处理重力问题时,通常把这些力看成作用在某一点上的一个力,这个点就等效于重力的作用点,从而引出重心的概念 提问:怎么找出物体的重心? 规则的物体——重心在其几何中心 不规则的物体——利用找支点法和悬挂法中出物体的重心 提问:重心一定在物体上吗? 重心不一定在物体上,如空心的物体,重心就不在物体身上。 重心对物体的稳度有着至关重要的影响,为了提高稳度有以下两种方式: 观察讨论 分析日常现象,回答问题 参与思考,讨论回答问题 根据前面对重力产生的认识,推测其对于我们日常生活的重要性 观察分析图片中的现象,找出共同点 总结归纳 理解竖直向下和垂直向下的区别 深入理解竖直向下宏观来说是近似指向地心的 根据老师提供的器材结合课室的物品进行实验活动 阅读课本内容,了解实验内容 观看视频以及老师的操作,补充实验数据,讨论分析总结实验内容 分析总结 根据公式学习计算重力的大小 通过等效法认识重心 学习找出重心的位置 认识重心不一定在物体上 知道提高物体稳度的两种方式,并结合日常生活举例说明 认识重力的产生 认识重力的方向 了解重力大小和质量的关系,学会计算重力的大小 认识物体的重心,并且知道怎么提高物体的稳度

课堂练习 1、观看天宫课堂后,卓玛设想如果地球上物体的重力突然消失,身边的物理现象将发生变化,其中合理的是( D ) A.物理课本将没有质量 B.擦黑板时将不存在摩擦力 C.卡定沟瀑布依然飞流直下 D.在地面上正常行走将异常困难 2、第19届杭州亚运会女子铅球决赛中,中国队选手以19.58m的成绩成功卫冕。铅球在空中飞行的过程中,若忽略空气阻力的作用,使它的运动状态发生变化的力的施力物体是( A ) A.地球 B.运动员 C.裁判员 D.铅球 3、图中关于重力的示意图正确的是( B ) 4、为了求出质量为3kg的物体重力,有四位同学进行了如下演算,其中正确的是( C ) A.3kg=29.4N B.3kg=3kg×9.8N=29.N C.G=3kg×9.8N/kg=29.4N D.物体的重力等于质量的9.8倍,所以重力是29.4N 5、如图为故宫博物馆收藏品《康熙帝御用弓》,根据记载该弓为“七力弓”。“力”是当时描述弓的拉力的一种单位,1力大约可以提起6千克的重物。请估算拉开这把“七力弓”需要的拉力大约为( C ) A.42N B.60N C.420N D.4200N 6、如图所示,是西安大唐不夜城的“真人不倒翁”表演。不倒翁不容易倾倒,主要原因是( B ) A.不倒翁受到的重力较小 B.不倒翁的重心较低 C.不倒翁的制作材料特殊 D.不倒翁左右摇晃时,支撑面积变大 7、嫦娥六号实现了全球首次月球肯面取样返回任务,标志着中国在外太空探索领域迈出了历史性的一步。若嫦娥六号携带2000克月壤返回地球后,这些月壤的( B )(已知物体在月球的“重力”约为地球重力的六分之一) A.质量变大 B.质量不变 C.重力不变 D.重力变小 8、放在地面上的物体受到重力的作用,则重力的施力物体是 地球,重力的方向是 竖直向下;在墙上挂画框时,可自制一个铅垂线来检查是否挂正,如图,若要将画挂正,应将画框的下部向 右(填“左”或“右”)移动,直至画框竖边与铅垂线重合。 9、小明发现打羽毛球时(题图所示),球能飞很高但总会落向地面,是由于受到 重力的作用,若球的质量为0.02kg,则其受到的这个力的大小为 0.2N。并且每次击球时,都是球头与球拍接触,这是因为羽毛球的 重心在球头位置。(g=10N/kg) 10、小敏对太空中的星球比较感兴趣,他从网上查得:甲、乙两个星球表面上物体的重力与其质量的关系如图所示,从图中信息可知,乙星球表面物体所受重力与质量成正比,比值为 5N/kg。质量为20kg的物体,在乙星球表面所受重力为 100N。 11、在生活中,人们会采取各种方式增加物体的稳定性:小强乘公交车上学时,两脚分开会站得更稳,理由是增大了 支承面积;相同速度下,赛车比集装箱车有更好的稳定性,赛车主要通过 降低重心来增加稳定性;不倒翁之所以不易倾倒,是因为它的重心位置较 低(选填“高”或“低”)。 12、在探究“重力的大小跟什么因素有关”实验中,得到下表数据: (1)本实验中用到的测量器材有:天平和 弹簧测力计。 (2)分析上表数据可知:物体的质量为0.7kg时,它受到的重力是 6.86N。 (3)以下四个图象中,关于物体重力的大小与其质量的关系,正确的是 A。 由此得出实验结论:物体所受的重力跟它的质量成 正比。 完成练习

课堂小结 1、重力的概念:地面附近物体因地球的吸引而受到的力,符号G 2、重力的施力物体:地球 3、重力的方向:竖直向下,近似指向地心(应用:铅垂线、水平仪) 4、重力的大小:G=mg,其中g=9.8N/kg(重力的大小与质量成正比) 5、重力的作用点:重心(不一定在物体上) 6、提高稳度的方式:增大支承面积、降低重心 与教师共同归纳小结 复习知识点,巩固知识

板书 1、重力的概念:地面附近物体因地球的吸引而受到的力,符号G 2、重力的施力物体:地球 3、重力的方向:竖直向下,近似指向地心(应用:铅垂线、水平仪) 4、重力的大小:G=mg,其中g=9.8N/kg(重力的大小与质量成正比) 5、重力的作用点:重心(不一定在物体上) 6、提高稳度的方式:增大支承面积、降低重心

课外拓展 /课外阅读内容

特色资源分析和技术手段说明

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

6.3 重力 教学设计

课题 6.3 重力 单元 第六章《力和机械》 学科 物理 年级 八年级

教材内容分析 教材从生活中的常见现象引入,如苹果落地、瀑布流水等,引导学生思考这些物体为什么会下落,从而引出重力的概念。这种从生活现象到物理概念的引入方式,让学生自然地接受重力这一抽象概念。

2022新课标要求 2.2.3 通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力,认识力的作用效果。探究并了解滑动摩擦力的大小与哪些因素有关。 2.2.4 能用示意图描述力。会测量力的大小。了解同一直线上的二力合成。知道二力平衡条件。 4.1.6 用弹簧测力计测量力。

学习 目标与核心素养 1、认识重力是由于地面附近物体因地球的吸引而受到的力,重力的方向总是竖直向下的,重心是重力的作用点。(物理观念) 2、通过实验探究得出重力的大小与质量成正比的关系。(科学探究) 3、通过实验中的图像研究重力与质量的关系;理解重心等效于物体所受的重力集中的某个点,进而知道重心对物体稳度的影响。(科学思维) 4、通过学习重力知识,了解重力在生活、生产和科学研究中的广泛应用,让学生了解科学家对重力等自然现象的深入研究如何推动了科学的巨大进步,激励学生在学习过程中保持好奇心和求知欲,勇于探索未知的物理世界。(科学态度与责任)

学情分析 通过前面的学习,学生对力有了初步的认识,为理解重力作为一种力的存在形式奠定了基础学生在日常生活中对物体下落的现象较为熟悉,如苹果落地、雨滴下落等,但对于这种现象背后的科学原理—— 重力的存在及作用,尚未形成系统、准确的认知。要教师在教学过程中加以引导认识重力的产生、重力的方向及重心等概念,并且进行实验演示认识重力大小与质量的关系,从而系统地帮助学生建立起对重力的正确认识,逐步培养学生的抽象思维能力和科学探究精神。

重点 1、重力的概念、重力的大小与质量的关系以及重力的方向;2、重力计算公式G=mg的应用

难点 1、重力方向的理解及应用;2、重心概念的理解和不规则物体重心位置的确定

材料准备 多媒体课件:ppt 实验器材:弹簧测力计、钩码、细线、铅垂线、水平仪等

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 情景导入:从瀑布的飞流直下、秋天的落叶总是落到地上、苹果砸向树下的牛顿,从而引出物体为什么总是从高落下低处。 与老师共同讨论分析,初步判断物体是否总是由高处落到地面 引入课题

讲授新课 知识点一 重力的产生 观察图片的内容 提问:地面对物体存在吸引力吗? 导入概念:物理学中,把地面附近因地球的吸引而受到的力,叫做重力。 地球附近的物体都会受到重力的作用 与物体的运动状态和是否受其它力无关 正因如此,树上的苹果会落到地面,水会从高处流向低处,人们可以在不停自转公转的地球上生活,人类赖以生存的大气才不会从地球周围逃逸。 提问:重力就是万有引力吗 补充:地球与物体之间的万有引力就是我们所说的地球引力,因此重力只是地球对物体吸引力的一部分,重力不等于万有引力。 提问:如果没有重力,世界会变成怎样? 总结:牛顿可能发现不了万有引力,水可能不再总是由高往低处流,地球上的物体都不能按照原有的轨迹运动,甚至月球也不再绕着地球转…… 知识点二 重力的方向 观察日常生活中,悬挂的物体悬绳的方向,静止释放的物体的运动轨迹,他们的共同特点是怎样的。 总结:它们的方向都是竖直向下的。 无论是悬绳方向或者静止释放小球运动的方向,都是由于重力的作用竖直向下 归纳:因此,重力的方向总是竖直向下的 提问:怎么理解竖直向下,竖直向下就是垂直向下吗? 总结:竖直向下的是永远垂直于水平面,而非垂直于所在物体的平面 深入理解:地球上不同地方物体的重力方向实际上都近似指向地球中心 提问:日常生活中根据重力的方向,有什么应用呢? 回答:铅垂线、水平仪等。 引导学生结合课室的物品进行课本上的活动1。 知识点三 重力的大小 阅读课本活动2实验内容,引导学生一起探究重力大小与质量的关系。 播放实验视频,根据视频演示和动手在课堂操作实验,带动学生补充活动2表格数据,分析得出重力与质量之间的关系。 通过数据画出实验图像 总结:物体所受的重力跟它的质量成正比 得出公式:G=mg 利用公式进行计算,如一个50kg的中学生的重力:G=mg=50kg×9.8N/kg=490N 补充:g在不同的纬度和不同的星球大小可能不一样,因此重力在不同地方可能会发生变化 知识点四 物体的重心 由于物体的各部分都会受到重力的作用,处理重力问题时,通常把这些力看成作用在某一点上的一个力,这个点就等效于重力的作用点,从而引出重心的概念 提问:怎么找出物体的重心? 规则的物体——重心在其几何中心 不规则的物体——利用找支点法和悬挂法中出物体的重心 提问:重心一定在物体上吗? 重心不一定在物体上,如空心的物体,重心就不在物体身上。 重心对物体的稳度有着至关重要的影响,为了提高稳度有以下两种方式: 观察讨论 分析日常现象,回答问题 参与思考,讨论回答问题 根据前面对重力产生的认识,推测其对于我们日常生活的重要性 观察分析图片中的现象,找出共同点 总结归纳 理解竖直向下和垂直向下的区别 深入理解竖直向下宏观来说是近似指向地心的 根据老师提供的器材结合课室的物品进行实验活动 阅读课本内容,了解实验内容 观看视频以及老师的操作,补充实验数据,讨论分析总结实验内容 分析总结 根据公式学习计算重力的大小 通过等效法认识重心 学习找出重心的位置 认识重心不一定在物体上 知道提高物体稳度的两种方式,并结合日常生活举例说明 认识重力的产生 认识重力的方向 了解重力大小和质量的关系,学会计算重力的大小 认识物体的重心,并且知道怎么提高物体的稳度

课堂练习 1、观看天宫课堂后,卓玛设想如果地球上物体的重力突然消失,身边的物理现象将发生变化,其中合理的是( D ) A.物理课本将没有质量 B.擦黑板时将不存在摩擦力 C.卡定沟瀑布依然飞流直下 D.在地面上正常行走将异常困难 2、第19届杭州亚运会女子铅球决赛中,中国队选手以19.58m的成绩成功卫冕。铅球在空中飞行的过程中,若忽略空气阻力的作用,使它的运动状态发生变化的力的施力物体是( A ) A.地球 B.运动员 C.裁判员 D.铅球 3、图中关于重力的示意图正确的是( B ) 4、为了求出质量为3kg的物体重力,有四位同学进行了如下演算,其中正确的是( C ) A.3kg=29.4N B.3kg=3kg×9.8N=29.N C.G=3kg×9.8N/kg=29.4N D.物体的重力等于质量的9.8倍,所以重力是29.4N 5、如图为故宫博物馆收藏品《康熙帝御用弓》,根据记载该弓为“七力弓”。“力”是当时描述弓的拉力的一种单位,1力大约可以提起6千克的重物。请估算拉开这把“七力弓”需要的拉力大约为( C ) A.42N B.60N C.420N D.4200N 6、如图所示,是西安大唐不夜城的“真人不倒翁”表演。不倒翁不容易倾倒,主要原因是( B ) A.不倒翁受到的重力较小 B.不倒翁的重心较低 C.不倒翁的制作材料特殊 D.不倒翁左右摇晃时,支撑面积变大 7、嫦娥六号实现了全球首次月球肯面取样返回任务,标志着中国在外太空探索领域迈出了历史性的一步。若嫦娥六号携带2000克月壤返回地球后,这些月壤的( B )(已知物体在月球的“重力”约为地球重力的六分之一) A.质量变大 B.质量不变 C.重力不变 D.重力变小 8、放在地面上的物体受到重力的作用,则重力的施力物体是 地球,重力的方向是 竖直向下;在墙上挂画框时,可自制一个铅垂线来检查是否挂正,如图,若要将画挂正,应将画框的下部向 右(填“左”或“右”)移动,直至画框竖边与铅垂线重合。 9、小明发现打羽毛球时(题图所示),球能飞很高但总会落向地面,是由于受到 重力的作用,若球的质量为0.02kg,则其受到的这个力的大小为 0.2N。并且每次击球时,都是球头与球拍接触,这是因为羽毛球的 重心在球头位置。(g=10N/kg) 10、小敏对太空中的星球比较感兴趣,他从网上查得:甲、乙两个星球表面上物体的重力与其质量的关系如图所示,从图中信息可知,乙星球表面物体所受重力与质量成正比,比值为 5N/kg。质量为20kg的物体,在乙星球表面所受重力为 100N。 11、在生活中,人们会采取各种方式增加物体的稳定性:小强乘公交车上学时,两脚分开会站得更稳,理由是增大了 支承面积;相同速度下,赛车比集装箱车有更好的稳定性,赛车主要通过 降低重心来增加稳定性;不倒翁之所以不易倾倒,是因为它的重心位置较 低(选填“高”或“低”)。 12、在探究“重力的大小跟什么因素有关”实验中,得到下表数据: (1)本实验中用到的测量器材有:天平和 弹簧测力计。 (2)分析上表数据可知:物体的质量为0.7kg时,它受到的重力是 6.86N。 (3)以下四个图象中,关于物体重力的大小与其质量的关系,正确的是 A。 由此得出实验结论:物体所受的重力跟它的质量成 正比。 完成练习

课堂小结 1、重力的概念:地面附近物体因地球的吸引而受到的力,符号G 2、重力的施力物体:地球 3、重力的方向:竖直向下,近似指向地心(应用:铅垂线、水平仪) 4、重力的大小:G=mg,其中g=9.8N/kg(重力的大小与质量成正比) 5、重力的作用点:重心(不一定在物体上) 6、提高稳度的方式:增大支承面积、降低重心 与教师共同归纳小结 复习知识点,巩固知识

板书 1、重力的概念:地面附近物体因地球的吸引而受到的力,符号G 2、重力的施力物体:地球 3、重力的方向:竖直向下,近似指向地心(应用:铅垂线、水平仪) 4、重力的大小:G=mg,其中g=9.8N/kg(重力的大小与质量成正比) 5、重力的作用点:重心(不一定在物体上) 6、提高稳度的方式:增大支承面积、降低重心

课外拓展 /课外阅读内容

特色资源分析和技术手段说明

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录