统编版高中语文选择性必修中册《李凭箜篌引》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册《李凭箜篌引》课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 540.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

李凭箜篌引

李贺

1.把握诗歌内容,赏析诗歌想象奇特、形象鲜明、充满浪漫主义

色彩的创作风格

2.比较阅读《李凭箜篌引》与《琵琶行》,能够进行知识迁移

学习目标

“白香山‘江上琵琶’,韩退之《颖师

琴》,李长吉《李凭箜篌引》,皆摹写声音 之至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以 移人。”

——清方扶南《李长吉诗集批注》卷一

新课导入

李贺(790~816),字 长 吉。河南府福昌县昌谷

乡人,祖籍陇西郡。著有《昌谷集》。唐朝中期浪漫 主义诗人,与诗仙李白、李商隐称 为“唐代三李”,

后世称李昌谷。

诗作想象极为丰富,引用神话传说,托古寓今, 被誉为 “诗鬼”。

李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位

颇享盛誉的浪漫主义诗 人,有“太白仙才,长吉鬼才”

新知讲学

作者介绍

之 说 。

李贺的作品常常感叹生不逢时、内心苦闷,抒发对理想抱负的追求。反

映藩镇割据、宦官专权和社会剥削的历史画面。诗歌中常引用神话传说、托 古寓今、想象奇谲,辞采诡丽,给人强烈的艺术感染力。

李贺虽才思聪颖,但仕途坎坷。被诽谤讳父名而不能参加科举考试,经 人推荐担任九品小官,地位卑微。怀才不遇,痛苦抑郁,卒时仅27岁。

此诗大约作于元和六年(811)至元和八年,当时,李贺在京城长安,任

奉礼郎,九品。

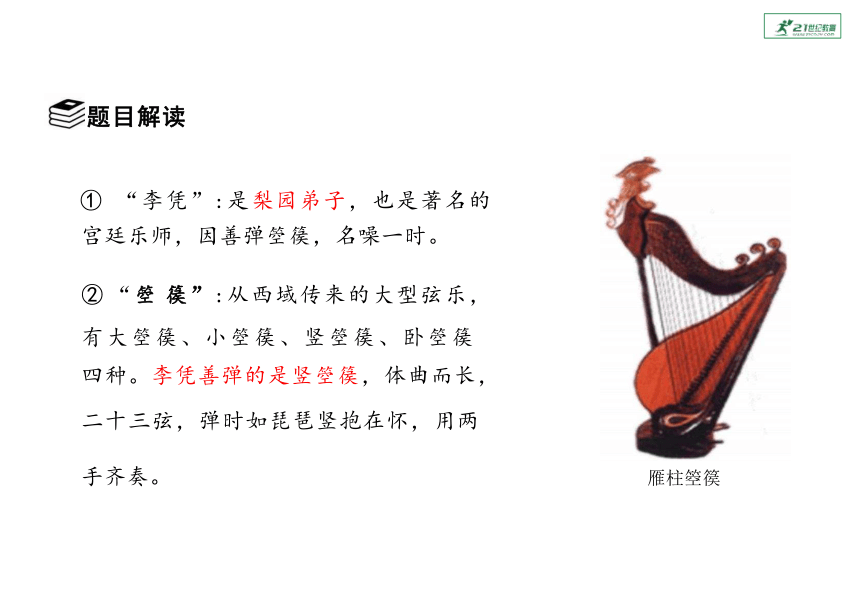

① “李凭”:是梨园弟子,也是著名的 宫廷乐师,因善弹箜篌,名噪一时。

② “箜 篌”:从西域传来的大型弦乐,

有大箜篌、小箜篌、竖箜篌、卧箜篌

四种。李凭善弹的是竖箜篌,体曲而长,

二十三弦,弹时如琵琶竖抱在怀,用两

手齐奏。 雁柱箜篌

题目解读

③ “引”:一种古代诗歌体裁,篇幅较长,音节、格律一般比较自由,形式

有五言、七言、杂言。 与歌、行一样,是乐府诗。

《李凭箜篌引》中的“引”表示其诗属于“歌行体”。

高适《燕歌行》中的“歌行”,李白《梦游天姥吟留别》中的“吟”,

白居易《琵琶行》中的“行”,白居易《长恨歌》、杜甫《茅屋为秋风所 破歌》中的“歌”

李 贺

· 吴丝/蜀桐/张/高秋,空山/凝云/颓/不流。 · 江娥/啼竹/素女/愁,李凭/中国/弹/箜篌。 · 昆山/玉碎/凤凰/叫,芙蓉/泣露/香兰/笑。 · 十二门前/融/冷光,二十三丝/动/紫皇。

· 女娲/炼石/补天/处,石破/天惊/逗/秋雨。 · 梦入/神山/教/神妪,老鱼/跳波/瘦蛟/舞。 · 吴质/不眠/倚/桂树,露脚/斜飞/湿/寒兔。

朗读诗歌

李凭箜篌引

了解大意

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

在深秋的夜晚,弹奏起吴丝蜀桐制成精美的箜篌,听到美妙的乐声, 天空的白云凝聚起来不再飘游。

湘娥把泪珠洒满斑竹,九天素女也牵动满腔忧愁,出现这种情况, 是由于乐工李凭在京城弹奏箜篌。

乐声清脆动听得就像昆仑山美玉

击碎,凤凰鸣叫,时而使芙蓉在露水 中饮泣,时而使香兰开怀欢笑。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

清脆的乐声,融和了长安城十二门前的清冷光气,二十三根弦丝高弹轻拨, 打动了高高在上的天帝。

高亢的乐声直冲云霄,冲上女娲炼石补过的天际,好似补天的五彩石被击 破,逗落了漫天绵绵秋雨。

幻觉中仿佛乐工进入了神山,把技艺向女仙传授,老鱼兴奋得在波中跳跃, 瘦蛟也翩翩起舞乐悠悠。

月宫中吴刚被乐声吸引,彻夜不眠在桂树下逗留,桂树下的兔子也伫立聆 听,不顾露珠斜飞寒飕飕!

层次梳理

第一层:第1句既点明了演奏的时 间,又写出了演奏时秋高气爽的环境。 第2~3句以行云为之静止、江娥为之啼哭、神女为之悲愁侧面烘托李凭的 高超技艺。第4句顺笔带出演奏者的姓名和演奏地点。

第二层:5~6句直接描摹音乐,以凤鸣玉碎、芙蓉泣露、香兰欢笑来形容 箜篌的乐音优美动听。

第三层:从第7句起到篇终,都是写音响效果,以月亮寒光因之融化、紫 皇为之吸引、石为之破、天为之惊、雨为之降、老鱼为之跳跃、瘦蛟为之 起舞、吴刚为之不眠等众多神话意象,来表现李凭弹箜篌的超凡技艺与神 奇魅力。

诗歌鉴赏

请依据《李凭箜篌引》,设计海报。

一、箜篌演奏会海报

时 间 :

地 点 :

主 演 :

嘉 宾 :

二、请分别介绍嘉宾的身份并描绘他们听李凭演奏时的神态

一 、箜篌演奏会海报

时 间 : 高秋(深秋九月)

地 点 : 中国(国都长安城里)

乐 器 : 箜篌(吴丝蜀桐,构造精良)

演奏者: 李凭(著名的宫廷乐师,因善弹箜篌名噪一时)

二、请分别介绍嘉宾的身份并描绘他们听李凭演奏时的神态

(1) 云 。优美悦耳的弦歌声一经传出,空旷山野上的浮云便颓然为之凝滞,

仿佛具有人的听觉功能和思想感情在俯首谛听。

(2) 江 娥。就是湘妃,传说中的湘水女神。指娥皇女英在斑竹林中悲啼洒 泪,为舜的去世而悲痛欲绝。

(3)素女。是神话中的月宫仙子,善于鼓瑟的湘娥与素女,也被这乐声触

动了愁怀,潸 然 泪 下。

(4)十二门的百姓。唐代的都城长安方圆70多里,呈正方形四面每面三门,

共十二门。人们陶醉在美妙的弦乐声中,感觉不到深秋时节的风寒露冷。

(5) 紫 皇。双关语,兼指天帝和当时的皇帝,被音乐打动。

(6) 女 娲,神话中的创世纪女神。远古时代,天裂地塌,灾凶四起,女娲 采炼五色石修补苍天,又消除其他祸患,才使得剧烈动荡的宇宙安定下来。 女娲听得入迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾斜。

(7) 神妪,神仙婆婆,好音乐,能弹箜篌。虚心向李凭学习箜篌技艺。

(8) 老鱼、瘦蛟,潜在神秘深山的幽涧中。随音乐在水波中上下跳跃,翩 翩 起 舞。

(9) 吴 质,月宫中神仙,整天伐桂。 彻夜不眠,倚着桂树,久久立在那竟 忘了睡眠。

(10) 寒 兔,月宫中嫦娥的宠物。蹲伏在一旁,任凭露水斜飞滴在身上,也

不肯离开。

找出诗中直接描写李凭音乐的句子,并说说写出运用了什么修辞手

法,表现了音乐什么特点

“昆山玉碎风凰叫”

“芙蓉泣露香兰笑”

修辞手法

· 比喻 (以玉碎声和凤凰叫声比喻琴声)

·夸张(以不可能表现可能)

· 通感 (以视觉表现听觉)

通感

通感又叫“移觉”,是在描述客观事物 时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、 视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟 通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感 觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活

泼、新奇的一种修辞格式。

乐曲特点:

> 起伏多变

> 优美动听

>昆山玉碎 — —乐声清脆 > 凤凰叫——乐声和缓

> 芙蓉泣露——乐声凄凉哀婉 > 香兰笑——乐声欢快愉悦

“以声类声”

“以形类声”

本诗表现“箜篌”演奏出优美音乐都用了什么手法

(1) 侧面烘托。通过乐器构造精良,“吴丝蜀桐张高秋”;景物衬托,

“空山凝云颓不流”;描摹音乐效果“凤鸣玉碎、芙蓉泣露、香兰欢笑”来 衬托音乐本身。通过这些“听众”的反应“凝云、江娥、 …玉兔”。烘托了 箜篌曲调的不同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

(2)运用比喻手法“昆山玉碎凤凰叫”;通 感 ( 视 听 )手法“芙蓉泣露香 兰 笑 " ;夸张手法。

(3)运用浪漫主义的手法,用自由的想象和瑰丽的神会世界来表现音乐世 界 的 。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。 弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

(别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

——白居易《琵琶行》

李凭箜篌引

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。 江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。 昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。 十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。 女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。 梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。 吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

对比鉴赏

《琵琶行》如何体现音乐描写

(1) 叠音拟声词摹声:即运用重叠的拟声词来描绘声音的写法。“大弦嘈 嘈”“小弦切切”。

(2) 比喻:以声写声,一般是用大自然中常见的声音来比喻各种乐器的演奏 或人物演唱。“如急雨”“如私语”“莺语”“冰泉“如裂帛” ……

(3) 通感:以形写声,即利用人类五官通感的生理机能,把难于捕捉的声音 转化为易于感受的视觉形象来表现的写法。“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰 下难”。

(4) 侧面烘托:景物来烘托音乐的效果;描写其他事物(如乐器的构造精 良);其他事物(比如听众)对声音的感受或反应来表现声音的写法,“东 船西舫悄无言,唯见江心秋月白”。

相同点 不同点 李凭箜篌引 都采用了 正面描写 和侧面描 写的艺术 手法 主要是侧面烘托 侧面烘托占绝大部分的篇幅。 通过浮云驻足、江娥啼哭、素 女哀愁、紫皇感动等“听众” 的各种反应烘托了箜篌曲调不 同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

浪漫主义

琵琶行 主要是正面描写 侧面烘托占绝大部分的篇幅。 通过浮云驻足、江娥啼哭、素 女哀愁、紫皇感动等“听众” 的各种反应烘托了箜篌曲调不 同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

现实主义

【描摹音乐的异同】

李贺诗中的名句:

1.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开 2.女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨 3.衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老

“天若有情天亦老”这一句设想奇伟,司 马光称为“奇绝无对”。

李凭箜篌引

李贺

1.把握诗歌内容,赏析诗歌想象奇特、形象鲜明、充满浪漫主义

色彩的创作风格

2.比较阅读《李凭箜篌引》与《琵琶行》,能够进行知识迁移

学习目标

“白香山‘江上琵琶’,韩退之《颖师

琴》,李长吉《李凭箜篌引》,皆摹写声音 之至文。韩足以惊天,李足以泣鬼,白足以 移人。”

——清方扶南《李长吉诗集批注》卷一

新课导入

李贺(790~816),字 长 吉。河南府福昌县昌谷

乡人,祖籍陇西郡。著有《昌谷集》。唐朝中期浪漫 主义诗人,与诗仙李白、李商隐称 为“唐代三李”,

后世称李昌谷。

诗作想象极为丰富,引用神话传说,托古寓今, 被誉为 “诗鬼”。

李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位

颇享盛誉的浪漫主义诗 人,有“太白仙才,长吉鬼才”

新知讲学

作者介绍

之 说 。

李贺的作品常常感叹生不逢时、内心苦闷,抒发对理想抱负的追求。反

映藩镇割据、宦官专权和社会剥削的历史画面。诗歌中常引用神话传说、托 古寓今、想象奇谲,辞采诡丽,给人强烈的艺术感染力。

李贺虽才思聪颖,但仕途坎坷。被诽谤讳父名而不能参加科举考试,经 人推荐担任九品小官,地位卑微。怀才不遇,痛苦抑郁,卒时仅27岁。

此诗大约作于元和六年(811)至元和八年,当时,李贺在京城长安,任

奉礼郎,九品。

① “李凭”:是梨园弟子,也是著名的 宫廷乐师,因善弹箜篌,名噪一时。

② “箜 篌”:从西域传来的大型弦乐,

有大箜篌、小箜篌、竖箜篌、卧箜篌

四种。李凭善弹的是竖箜篌,体曲而长,

二十三弦,弹时如琵琶竖抱在怀,用两

手齐奏。 雁柱箜篌

题目解读

③ “引”:一种古代诗歌体裁,篇幅较长,音节、格律一般比较自由,形式

有五言、七言、杂言。 与歌、行一样,是乐府诗。

《李凭箜篌引》中的“引”表示其诗属于“歌行体”。

高适《燕歌行》中的“歌行”,李白《梦游天姥吟留别》中的“吟”,

白居易《琵琶行》中的“行”,白居易《长恨歌》、杜甫《茅屋为秋风所 破歌》中的“歌”

李 贺

· 吴丝/蜀桐/张/高秋,空山/凝云/颓/不流。 · 江娥/啼竹/素女/愁,李凭/中国/弹/箜篌。 · 昆山/玉碎/凤凰/叫,芙蓉/泣露/香兰/笑。 · 十二门前/融/冷光,二十三丝/动/紫皇。

· 女娲/炼石/补天/处,石破/天惊/逗/秋雨。 · 梦入/神山/教/神妪,老鱼/跳波/瘦蛟/舞。 · 吴质/不眠/倚/桂树,露脚/斜飞/湿/寒兔。

朗读诗歌

李凭箜篌引

了解大意

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

在深秋的夜晚,弹奏起吴丝蜀桐制成精美的箜篌,听到美妙的乐声, 天空的白云凝聚起来不再飘游。

湘娥把泪珠洒满斑竹,九天素女也牵动满腔忧愁,出现这种情况, 是由于乐工李凭在京城弹奏箜篌。

乐声清脆动听得就像昆仑山美玉

击碎,凤凰鸣叫,时而使芙蓉在露水 中饮泣,时而使香兰开怀欢笑。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

清脆的乐声,融和了长安城十二门前的清冷光气,二十三根弦丝高弹轻拨, 打动了高高在上的天帝。

高亢的乐声直冲云霄,冲上女娲炼石补过的天际,好似补天的五彩石被击 破,逗落了漫天绵绵秋雨。

幻觉中仿佛乐工进入了神山,把技艺向女仙传授,老鱼兴奋得在波中跳跃, 瘦蛟也翩翩起舞乐悠悠。

月宫中吴刚被乐声吸引,彻夜不眠在桂树下逗留,桂树下的兔子也伫立聆 听,不顾露珠斜飞寒飕飕!

层次梳理

第一层:第1句既点明了演奏的时 间,又写出了演奏时秋高气爽的环境。 第2~3句以行云为之静止、江娥为之啼哭、神女为之悲愁侧面烘托李凭的 高超技艺。第4句顺笔带出演奏者的姓名和演奏地点。

第二层:5~6句直接描摹音乐,以凤鸣玉碎、芙蓉泣露、香兰欢笑来形容 箜篌的乐音优美动听。

第三层:从第7句起到篇终,都是写音响效果,以月亮寒光因之融化、紫 皇为之吸引、石为之破、天为之惊、雨为之降、老鱼为之跳跃、瘦蛟为之 起舞、吴刚为之不眠等众多神话意象,来表现李凭弹箜篌的超凡技艺与神 奇魅力。

诗歌鉴赏

请依据《李凭箜篌引》,设计海报。

一、箜篌演奏会海报

时 间 :

地 点 :

主 演 :

嘉 宾 :

二、请分别介绍嘉宾的身份并描绘他们听李凭演奏时的神态

一 、箜篌演奏会海报

时 间 : 高秋(深秋九月)

地 点 : 中国(国都长安城里)

乐 器 : 箜篌(吴丝蜀桐,构造精良)

演奏者: 李凭(著名的宫廷乐师,因善弹箜篌名噪一时)

二、请分别介绍嘉宾的身份并描绘他们听李凭演奏时的神态

(1) 云 。优美悦耳的弦歌声一经传出,空旷山野上的浮云便颓然为之凝滞,

仿佛具有人的听觉功能和思想感情在俯首谛听。

(2) 江 娥。就是湘妃,传说中的湘水女神。指娥皇女英在斑竹林中悲啼洒 泪,为舜的去世而悲痛欲绝。

(3)素女。是神话中的月宫仙子,善于鼓瑟的湘娥与素女,也被这乐声触

动了愁怀,潸 然 泪 下。

(4)十二门的百姓。唐代的都城长安方圆70多里,呈正方形四面每面三门,

共十二门。人们陶醉在美妙的弦乐声中,感觉不到深秋时节的风寒露冷。

(5) 紫 皇。双关语,兼指天帝和当时的皇帝,被音乐打动。

(6) 女 娲,神话中的创世纪女神。远古时代,天裂地塌,灾凶四起,女娲 采炼五色石修补苍天,又消除其他祸患,才使得剧烈动荡的宇宙安定下来。 女娲听得入迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾斜。

(7) 神妪,神仙婆婆,好音乐,能弹箜篌。虚心向李凭学习箜篌技艺。

(8) 老鱼、瘦蛟,潜在神秘深山的幽涧中。随音乐在水波中上下跳跃,翩 翩 起 舞。

(9) 吴 质,月宫中神仙,整天伐桂。 彻夜不眠,倚着桂树,久久立在那竟 忘了睡眠。

(10) 寒 兔,月宫中嫦娥的宠物。蹲伏在一旁,任凭露水斜飞滴在身上,也

不肯离开。

找出诗中直接描写李凭音乐的句子,并说说写出运用了什么修辞手

法,表现了音乐什么特点

“昆山玉碎风凰叫”

“芙蓉泣露香兰笑”

修辞手法

· 比喻 (以玉碎声和凤凰叫声比喻琴声)

·夸张(以不可能表现可能)

· 通感 (以视觉表现听觉)

通感

通感又叫“移觉”,是在描述客观事物 时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、 视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟 通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感 觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活

泼、新奇的一种修辞格式。

乐曲特点:

> 起伏多变

> 优美动听

>昆山玉碎 — —乐声清脆 > 凤凰叫——乐声和缓

> 芙蓉泣露——乐声凄凉哀婉 > 香兰笑——乐声欢快愉悦

“以声类声”

“以形类声”

本诗表现“箜篌”演奏出优美音乐都用了什么手法

(1) 侧面烘托。通过乐器构造精良,“吴丝蜀桐张高秋”;景物衬托,

“空山凝云颓不流”;描摹音乐效果“凤鸣玉碎、芙蓉泣露、香兰欢笑”来 衬托音乐本身。通过这些“听众”的反应“凝云、江娥、 …玉兔”。烘托了 箜篌曲调的不同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

(2)运用比喻手法“昆山玉碎凤凰叫”;通 感 ( 视 听 )手法“芙蓉泣露香 兰 笑 " ;夸张手法。

(3)运用浪漫主义的手法,用自由的想象和瑰丽的神会世界来表现音乐世 界 的 。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。 弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

(别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

——白居易《琵琶行》

李凭箜篌引

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。 江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。 昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。 十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。 女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。 梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。 吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

对比鉴赏

《琵琶行》如何体现音乐描写

(1) 叠音拟声词摹声:即运用重叠的拟声词来描绘声音的写法。“大弦嘈 嘈”“小弦切切”。

(2) 比喻:以声写声,一般是用大自然中常见的声音来比喻各种乐器的演奏 或人物演唱。“如急雨”“如私语”“莺语”“冰泉“如裂帛” ……

(3) 通感:以形写声,即利用人类五官通感的生理机能,把难于捕捉的声音 转化为易于感受的视觉形象来表现的写法。“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰 下难”。

(4) 侧面烘托:景物来烘托音乐的效果;描写其他事物(如乐器的构造精 良);其他事物(比如听众)对声音的感受或反应来表现声音的写法,“东 船西舫悄无言,唯见江心秋月白”。

相同点 不同点 李凭箜篌引 都采用了 正面描写 和侧面描 写的艺术 手法 主要是侧面烘托 侧面烘托占绝大部分的篇幅。 通过浮云驻足、江娥啼哭、素 女哀愁、紫皇感动等“听众” 的各种反应烘托了箜篌曲调不 同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

浪漫主义

琵琶行 主要是正面描写 侧面烘托占绝大部分的篇幅。 通过浮云驻足、江娥啼哭、素 女哀愁、紫皇感动等“听众” 的各种反应烘托了箜篌曲调不 同凡响和李凭弹奏技艺的高超。

现实主义

【描摹音乐的异同】

李贺诗中的名句:

1.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开 2.女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨 3.衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老

“天若有情天亦老”这一句设想奇伟,司 马光称为“奇绝无对”。