统编版高中语文选择性必修中册《书愤》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册《书愤》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-03 10:04:59 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

镜 情中

赏读《书愤》

钗头凤 · 红酥手

宋 · 陆游

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄。 一怀愁绪,几年离索。 错、错、错。

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。 莫、莫、莫!

知人

陆游,字务观,号放翁。南宋著名爱国诗人。少年时陆游就立 下 了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。

他一贯坚持抗金主张,怀着“一身报国有万死”的牺牲精神, 决心“扫胡尘”、“请(平定)国难”,但在政治斗争中,屡遭朝 廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

嘉定二年,85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,

离开人世。

作者简介

陆游(1125—1210)

字务观,自号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋伟大的爱国诗人。 出生于1125年。靖康之难前一年。

家国 流离 北伐 献策

抗金 八 月

初入 仕途 宦海 浮沉

临终 示儿

家国流离:陆游出生于名门望族、江南藏书世家。陆游出生同年冬,金

兵南下,并于靖康二年(1127年)攻破汴京,北宋灭亡。

初入仕途陆游出生于两宋之交15盛长在偏安的进南宋临安民的矛盾试国家的任 蜜贵及寒颜的流离进给锷绒小的坐秉蕾陈子菱阅磨唇敢朗第。,因秦桧的 孙子秦埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。

次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从 此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。

绍兴二十八年(1158年),秦桧病逝,陆游初入仕途,任福州宁德县主簿

北伐献策: 隆兴二年(1164年)春,陆游在镇江任上结识张浚,献策出

北伐,张浚赞扬为“志在恢复”。四月,“隆兴和议”将签成,陆游上中 西两府,进言。

乾道七年(1171年)十月,朝廷否决陆游所作的北伐计划《平戎策) 调王炎回京,幕府解散,出师北伐的计划也毁于一旦,陆游感到无比的忧

大散关一带的军旅生活,是陆游一生中唯一的一次亲临抗金前线、力 实现爱国之志的军事实践,这段生活虽只有八个月,却给他留下了终生难

A .TanDesk,com

临终示儿:开禧二年(1206年),韩佗胄请宁宗下诏,出兵

北伐,陆游闻讯,欣喜若狂。

开禧三年(1207年)十一月,订下“嘉定和议”,北伐 宣告彻底失败。陆游听到这些不幸的消息,悲痛万分。

嘉定二年(1210年1月26日)陆游忧愤成疾,与世长辞, 享年八十五岁。临终之际,陆游留下绝笔《示儿》作为遗嘱

“死去元知万事空,但悲不见九州同。

Copyright by wWw.

陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。

陆游把自己的终身追求与国家的命运完全融合为一体。

多豪丽语,言征伐恢复事

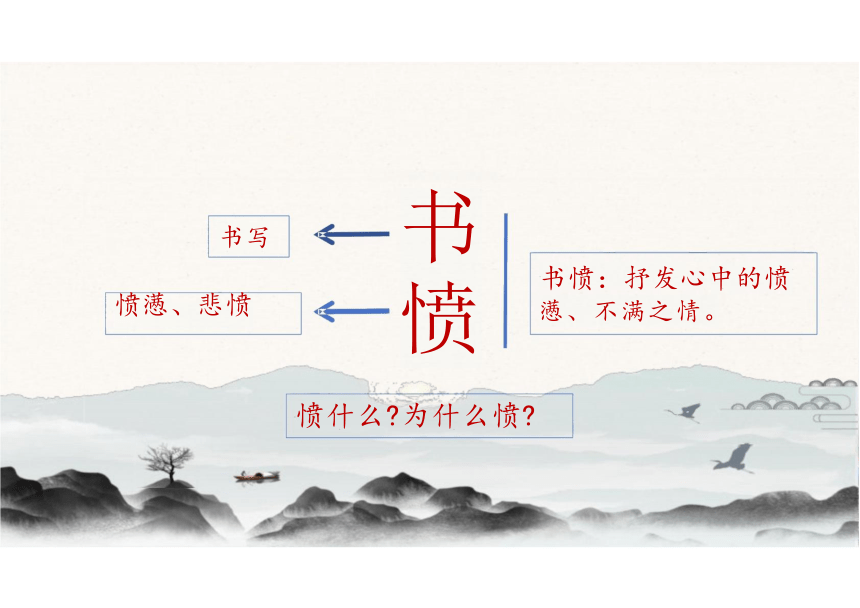

书写

愤懑、悲愤

书愤:抒发心中的愤 懑、不满之情。

书愤

愤什么 为什么愤

“风从窗子里进来,对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃

晃,磕托磕托敲着墙。七巧双手按住了镜子。镜 子里反映着的翠 竹帘子和一副金绿山水屏条依旧在风中来回荡漾着,望久了,便 有一种晕船的感觉。再定睛看时,翠竹帘子已经褪了色,金绿山 水换了一张她丈夫的遗像,镜子里的人也老了十年。"

——《金锁记》

书 愤

陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/ 一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

镜中衰鬓已先斑

镜中的

回忆

镜外的

现实

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

镜中的 回忆

镜外的

现实

书 愤

陆游

镜 的 口

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象

一个豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士。

作者是如何塑造这样形象的

“那知 ”一词道出了年轻时的血气方刚、天真纯真。

“气如山”豪情壮志如同山岳,写出了收复失地的壮心豪 气,塑造了意气风发、以身许国的爱国志士形象。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

读着此联,你的眼前出现了一幅怎样的画面

陆游壮岁从戎,气吞残虏,在瓜洲渡,他参与抗金

战斗的谋划,目睹将士乘夜雪、登楼船;在大散关,他

身披铠甲,手持刀戈,立马秋风。

展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

思考:该联有何特点

紧张的战争氛围

酷烈的战争坏境

险要的军事据点

楼船、铁马

夜雪、秋风

瓜洲渡、大散关

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

知识卡片:列锦

“列锦”又称“列词”,是一种修辞格 ,

用名词或名词性短语组成,没有动词或形容 词谓语,经过选择组合,巧妙地排列在一起, 构成生动可感的图像,具有凝炼美和意境美。

颔 联 :楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

思考:该联有何特点

“枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家。”

(《天净沙 ·秋

思》)由九个名词 组合而成,画出一 幅深秋僻静的村野 图景,表现诗人悲 凉孤寂的心境。

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

请用自己的话将诗人的形象和战争的场景联系在一起

当年年少轻狂的时候,哪能体会到这世间之事如此复杂艰难呢 我一心只想着收复北方中原大地,那股豪情壮志就如同巍峨高山一般。

脑海中时常浮现起那些令人热血沸腾的场景:在瓜洲渡,战船在 夜间的大雪中穿梭,那是何等的气势;在大散关,秋风呼啸,我们的 铁骑纵横驰骋,马蹄声仿佛还在耳边回响。这些战斗的画面,承载着 我对恢复中原的期望,以及对往昔辉煌战绩的缅怀,那是我心中永远

的骄傲 。

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡, 铁马秋风大散关。

再读,品诗情

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

通过这两诗,我们能看到一个怎样的诗人形象

一个壮志难酬、年华垂老、心系家国的落寞文人。

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

思考:诗人的愿望实现了吗 请在此句中找出依据。

“空”字表明诗人大志落空,因宏伟志向无法实现而产生 沉重的失落感。

“已”字又刻画出诗人功业未成人已将老的悲愤。而揽镜 自照,却是衰鬓先斑,两相比照,何等悲怆

一 “空"一 “已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上 长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。( 对 比手法、虚实结合)

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

此联用了什么典故

“塞上长城”典出《南史 ·檀道济传》。南朝时刘宋名将檀道

济北伐有功,因遭猜总被宋文帝冤杀,死前曾怒叱:"坏汝长城"!

运用这个典故有什么作用

用典明志。诗人以檀道济自许,表明守家卫国、恢复中原的志

向。

诗人为什么要写诸葛亮的事迹

诗人以诸葛亮自况,追慕先贤的业绩,表

用典明志

达对诸葛亮的敬仰,渴望效法诸葛亮施展抱负。

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

“千载谁堪伯仲间”表达了作者什么样的情感

以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴 责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安 ,以致收复大业无人领军, 抒发壮志难酬的愤懑。

借古讽今

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

曾经的我,豪情满怀,以塞上长城自比,觉得自己定能在保卫国家、

收复失地的大业中建立奇功,成为国家的中流砥柱。可如今,揽镜自照, 才发现两鬓早已斑白,而那曾经的壮志却依旧未能实现,徒留满心的无 奈与悲叹。

遥想当年,诸葛亮的《出师表》真是名传后世,他对蜀汉的忠诚、 为兴复汉室的殚精竭虑令人敬仰。在悠悠千载的历史长河中,又有谁能 与他相提并论,有他那般的智慧、品德和功绩呢 而我,虽也怀着一腔 报国热忱,却只能在这岁月的消磨中,空有悲愤,看着国家依旧处于风 雨飘摇之中,自己却无力彻底改变现状,只能借对古人的缅怀与崇敬,

抒发内心深处的怅惘与不甘。

请用自己的话描述镜中现实的诗人

再读,品诗情

塞上长城空自许, 镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世, 千载谁堪伯仲间!

镜内镜外,诗人的差别为何如此之大 他经历了什么

“艰”道出了辛酸和坎坷,

“世事艰”暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打 压、排挤和迫害。

“那知”更能感受到时过境迁之后,有志之士的辛酸失望和 忧愤创痛。其悲其恨,其愤其忧都是出于“中原北望气如山”的 坚定信守和“扫胡尘”、“靖国难”以“见九州同”的忠心赤胆。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

宦 海 浮 沉:

淳熙二年 (1175年)南宋主和势力诋毁陆游“不拘礼法”、“燕饮颓放” ,陆游被免职。陆游就在杜甫草堂附近浣花溪畔开辟菜园,躬耕于蜀州。 淳熙三年 (1176年),为回应主和派攻击他“颓放”、“狂放”,陆游自 号“放翁”,进行反击。

淳熙五年 (1178年),为福州、江西提举常平茶盐公事。

淳熙六年(1179年)陆游被任为江西常平提举。后被弹劾“不自检饬、所 为多越于规矩”,陆游忿然辞官,重回山阴。

淳熙十三年 (1186年),陆游闲居山阴五年之后,朝廷才重新起用他为严 州知州。

绍熙元年 (1190年),陆游升为礼部郎中兼实录院检讨官。

主和派也群起攻之,朝廷最终以“嘲咏风月”为名将其削职罢官。陆游再 次离开京师,悲愤不已

Copyright by www.TanDesk,com

“死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 ”

“病骨支离纱帽宽,孤臣万里客江干。

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

天地神灵扶庙社,京华父老望和銮。

出师一表通今古,夜半挑灯更细看。 ”

容颜的衰老和青春的逝去是 人生的必然,失意和痛苦也 是命运的常客。但饱受磨难

却坚强的意志却能在残躯外 长存,他虽然不能被镜所照, 但它将深存于每个人心中。

通过镜子进行转场,时间空间的切换,

理想和现实的错位,通过"镜"的组合,形 成一段古今对比的讲述。

镜 情中

赏读《书愤》

钗头凤 · 红酥手

宋 · 陆游

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄。 一怀愁绪,几年离索。 错、错、错。

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。山盟虽在,锦书难托。 莫、莫、莫!

知人

陆游,字务观,号放翁。南宋著名爱国诗人。少年时陆游就立 下 了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。

他一贯坚持抗金主张,怀着“一身报国有万死”的牺牲精神, 决心“扫胡尘”、“请(平定)国难”,但在政治斗争中,屡遭朝 廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

嘉定二年,85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,

离开人世。

作者简介

陆游(1125—1210)

字务观,自号放翁。越州山阴(绍兴)人。南宋伟大的爱国诗人。 出生于1125年。靖康之难前一年。

家国 流离 北伐 献策

抗金 八 月

初入 仕途 宦海 浮沉

临终 示儿

家国流离:陆游出生于名门望族、江南藏书世家。陆游出生同年冬,金

兵南下,并于靖康二年(1127年)攻破汴京,北宋灭亡。

初入仕途陆游出生于两宋之交15盛长在偏安的进南宋临安民的矛盾试国家的任 蜜贵及寒颜的流离进给锷绒小的坐秉蕾陈子菱阅磨唇敢朗第。,因秦桧的 孙子秦埙位居陆游名下,秦桧大怒,欲降罪主考。

次年(1154年),陆游参加礼部考试,秦桧指示主考官不得录取陆游。从 此陆游被秦桧嫉恨,仕途不畅。

绍兴二十八年(1158年),秦桧病逝,陆游初入仕途,任福州宁德县主簿

北伐献策: 隆兴二年(1164年)春,陆游在镇江任上结识张浚,献策出

北伐,张浚赞扬为“志在恢复”。四月,“隆兴和议”将签成,陆游上中 西两府,进言。

乾道七年(1171年)十月,朝廷否决陆游所作的北伐计划《平戎策) 调王炎回京,幕府解散,出师北伐的计划也毁于一旦,陆游感到无比的忧

大散关一带的军旅生活,是陆游一生中唯一的一次亲临抗金前线、力 实现爱国之志的军事实践,这段生活虽只有八个月,却给他留下了终生难

A .TanDesk,com

临终示儿:开禧二年(1206年),韩佗胄请宁宗下诏,出兵

北伐,陆游闻讯,欣喜若狂。

开禧三年(1207年)十一月,订下“嘉定和议”,北伐 宣告彻底失败。陆游听到这些不幸的消息,悲痛万分。

嘉定二年(1210年1月26日)陆游忧愤成疾,与世长辞, 享年八十五岁。临终之际,陆游留下绝笔《示儿》作为遗嘱

“死去元知万事空,但悲不见九州同。

Copyright by wWw.

陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。

陆游把自己的终身追求与国家的命运完全融合为一体。

多豪丽语,言征伐恢复事

书写

愤懑、悲愤

书愤:抒发心中的愤 懑、不满之情。

书愤

愤什么 为什么愤

“风从窗子里进来,对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃

晃,磕托磕托敲着墙。七巧双手按住了镜子。镜 子里反映着的翠 竹帘子和一副金绿山水屏条依旧在风中来回荡漾着,望久了,便 有一种晕船的感觉。再定睛看时,翠竹帘子已经褪了色,金绿山 水换了一张她丈夫的遗像,镜子里的人也老了十年。"

——《金锁记》

书 愤

陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/ 一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

镜中衰鬓已先斑

镜中的

回忆

镜外的

现实

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

镜中的 回忆

镜外的

现实

书 愤

陆游

镜 的 口

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象

一个豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士。

作者是如何塑造这样形象的

“那知 ”一词道出了年轻时的血气方刚、天真纯真。

“气如山”豪情壮志如同山岳,写出了收复失地的壮心豪 气,塑造了意气风发、以身许国的爱国志士形象。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

读着此联,你的眼前出现了一幅怎样的画面

陆游壮岁从戎,气吞残虏,在瓜洲渡,他参与抗金

战斗的谋划,目睹将士乘夜雪、登楼船;在大散关,他

身披铠甲,手持刀戈,立马秋风。

展现了一幅声势浩大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

颔联:楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

思考:该联有何特点

紧张的战争氛围

酷烈的战争坏境

险要的军事据点

楼船、铁马

夜雪、秋风

瓜洲渡、大散关

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

知识卡片:列锦

“列锦”又称“列词”,是一种修辞格 ,

用名词或名词性短语组成,没有动词或形容 词谓语,经过选择组合,巧妙地排列在一起, 构成生动可感的图像,具有凝炼美和意境美。

颔 联 :楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

思考:该联有何特点

“枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家。”

(《天净沙 ·秋

思》)由九个名词 组合而成,画出一 幅深秋僻静的村野 图景,表现诗人悲 凉孤寂的心境。

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。

请用自己的话将诗人的形象和战争的场景联系在一起

当年年少轻狂的时候,哪能体会到这世间之事如此复杂艰难呢 我一心只想着收复北方中原大地,那股豪情壮志就如同巍峨高山一般。

脑海中时常浮现起那些令人热血沸腾的场景:在瓜洲渡,战船在 夜间的大雪中穿梭,那是何等的气势;在大散关,秋风呼啸,我们的 铁骑纵横驰骋,马蹄声仿佛还在耳边回响。这些战斗的画面,承载着 我对恢复中原的期望,以及对往昔辉煌战绩的缅怀,那是我心中永远

的骄傲 。

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡, 铁马秋风大散关。

再读,品诗情

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

通过这两诗,我们能看到一个怎样的诗人形象

一个壮志难酬、年华垂老、心系家国的落寞文人。

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

思考:诗人的愿望实现了吗 请在此句中找出依据。

“空”字表明诗人大志落空,因宏伟志向无法实现而产生 沉重的失落感。

“已”字又刻画出诗人功业未成人已将老的悲愤。而揽镜 自照,却是衰鬓先斑,两相比照,何等悲怆

一 “空"一 “已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上 长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。( 对 比手法、虚实结合)

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

此联用了什么典故

“塞上长城”典出《南史 ·檀道济传》。南朝时刘宋名将檀道

济北伐有功,因遭猜总被宋文帝冤杀,死前曾怒叱:"坏汝长城"!

运用这个典故有什么作用

用典明志。诗人以檀道济自许,表明守家卫国、恢复中原的志

向。

诗人为什么要写诸葛亮的事迹

诗人以诸葛亮自况,追慕先贤的业绩,表

用典明志

达对诸葛亮的敬仰,渴望效法诸葛亮施展抱负。

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

“千载谁堪伯仲间”表达了作者什么样的情感

以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴 责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安 ,以致收复大业无人领军, 抒发壮志难酬的愤懑。

借古讽今

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

曾经的我,豪情满怀,以塞上长城自比,觉得自己定能在保卫国家、

收复失地的大业中建立奇功,成为国家的中流砥柱。可如今,揽镜自照, 才发现两鬓早已斑白,而那曾经的壮志却依旧未能实现,徒留满心的无 奈与悲叹。

遥想当年,诸葛亮的《出师表》真是名传后世,他对蜀汉的忠诚、 为兴复汉室的殚精竭虑令人敬仰。在悠悠千载的历史长河中,又有谁能 与他相提并论,有他那般的智慧、品德和功绩呢 而我,虽也怀着一腔 报国热忱,却只能在这岁月的消磨中,空有悲愤,看着国家依旧处于风 雨飘摇之中,自己却无力彻底改变现状,只能借对古人的缅怀与崇敬,

抒发内心深处的怅惘与不甘。

请用自己的话描述镜中现实的诗人

再读,品诗情

塞上长城空自许, 镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世, 千载谁堪伯仲间!

镜内镜外,诗人的差别为何如此之大 他经历了什么

“艰”道出了辛酸和坎坷,

“世事艰”暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打 压、排挤和迫害。

“那知”更能感受到时过境迁之后,有志之士的辛酸失望和 忧愤创痛。其悲其恨,其愤其忧都是出于“中原北望气如山”的 坚定信守和“扫胡尘”、“靖国难”以“见九州同”的忠心赤胆。

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

宦 海 浮 沉:

淳熙二年 (1175年)南宋主和势力诋毁陆游“不拘礼法”、“燕饮颓放” ,陆游被免职。陆游就在杜甫草堂附近浣花溪畔开辟菜园,躬耕于蜀州。 淳熙三年 (1176年),为回应主和派攻击他“颓放”、“狂放”,陆游自 号“放翁”,进行反击。

淳熙五年 (1178年),为福州、江西提举常平茶盐公事。

淳熙六年(1179年)陆游被任为江西常平提举。后被弹劾“不自检饬、所 为多越于规矩”,陆游忿然辞官,重回山阴。

淳熙十三年 (1186年),陆游闲居山阴五年之后,朝廷才重新起用他为严 州知州。

绍熙元年 (1190年),陆游升为礼部郎中兼实录院检讨官。

主和派也群起攻之,朝廷最终以“嘲咏风月”为名将其削职罢官。陆游再 次离开京师,悲愤不已

Copyright by www.TanDesk,com

“死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 ”

“病骨支离纱帽宽,孤臣万里客江干。

位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。

天地神灵扶庙社,京华父老望和銮。

出师一表通今古,夜半挑灯更细看。 ”

容颜的衰老和青春的逝去是 人生的必然,失意和痛苦也 是命运的常客。但饱受磨难

却坚强的意志却能在残躯外 长存,他虽然不能被镜所照, 但它将深存于每个人心中。

通过镜子进行转场,时间空间的切换,

理想和现实的错位,通过"镜"的组合,形 成一段古今对比的讲述。