(人教新课标)高中历史选修一课件:第九单元 (共51张PPT)

文档属性

| 名称 | (人教新课标)高中历史选修一课件:第九单元 (共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 911.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-13 08:57:48 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。1888年是中国近代历史上特殊的一年…… 这一年,清政府呕心沥血多年的帝国北洋水师正式建成,清朝成为当时世界第四(一说世界第六)、亚洲第一的海军大国。七年之后……采 访 甲 午 战 争据当事人回忆——甲午震撼主要有三点:

一是没有想到败给日本;

二是没有想到《马关条约》内容如此苛刻;

三是没有想到清政府耗资巨大、前后30年的洋务运动如此不堪一击。一人有庆 万寿无疆 百年黄昏 帝国斜阳

专题九 戊戌变法

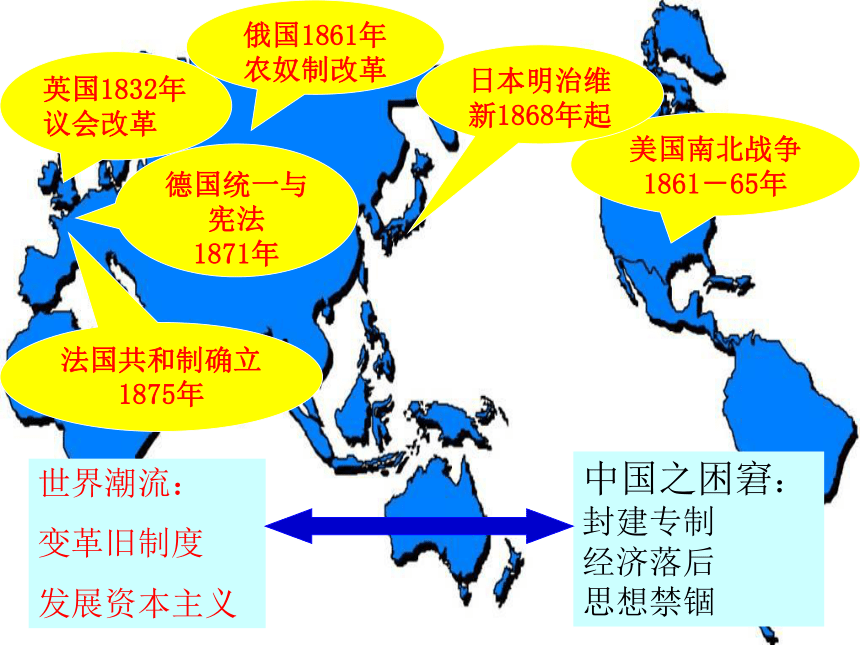

(1898)一、背景1、国际:资本主义成为世界潮流英国1832年议会改革俄国1861年农奴制改革美国南北战争1861-65年日本明治维新1868年起德国统一与宪法

1871年法国共和制确立1875年世界潮流:

变革旧制度

发展资本主义中国之困窘:封建专制

经济落后

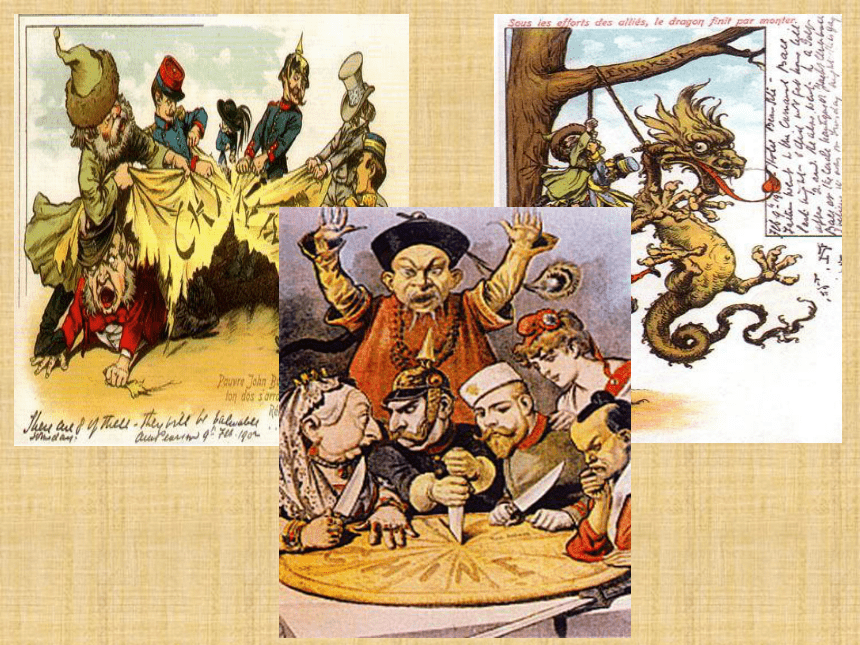

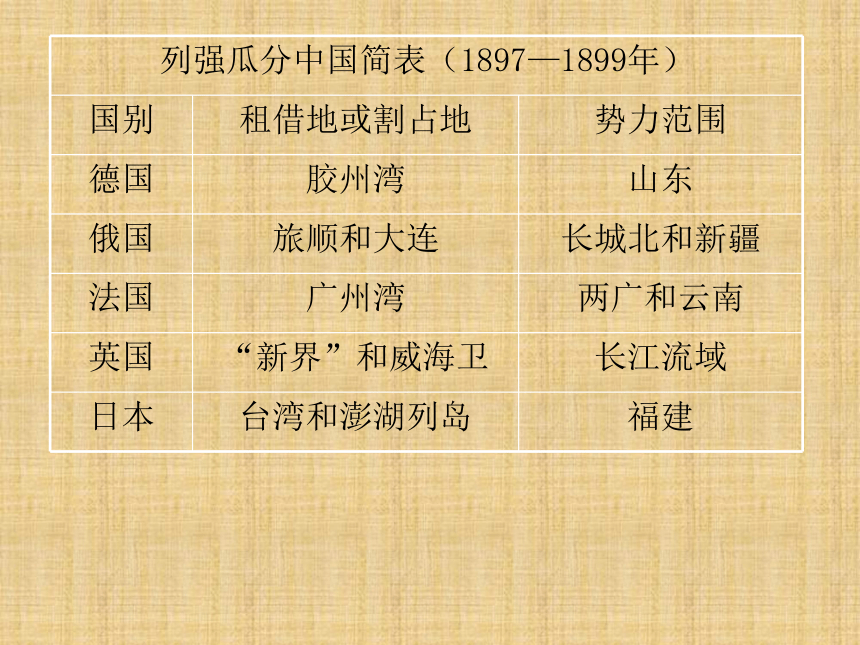

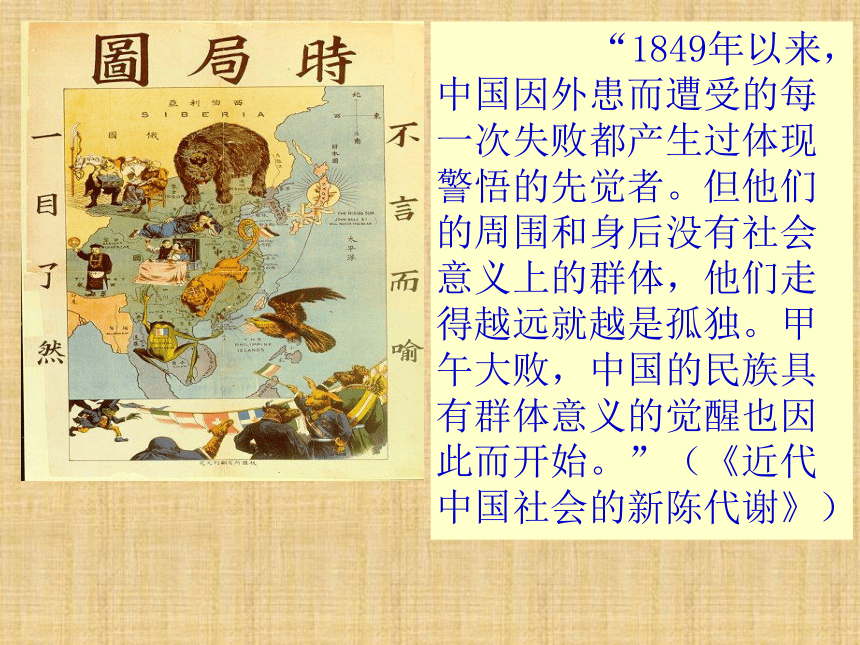

思想禁锢2、国内(1)社会背景:甲午战败→列强掀起瓜分狂潮→民族危机空前严重 “1849年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义上的群体,他们走得越远就越是孤独。甲午大败,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。”(《近代中国社会的新陈代谢》)(2)经济基础:民族资本主义初步发展甲午中日战争前后民办企业比较表

(3)阶级基础:资产阶级登上政治舞台(4)思想基础:早期维新思想(19世纪六七十年代) “三代以上,君与民近而世治;三代以下,君与民日远而治道遂不古若。至于尊君卑臣,则自秦制始。于是堂帘高深,舆情隔阂,民之视君如仰天然,九阍之远,谁得而叩之!”(《弢园文录外编》) “窃以为荐举之权,当自下以达上,采之舆论,参之公论,令一乡一邑,得以公举其所优,以所举最多者,呈之于官,然后择用焉。”(《弢园尺牍续钞》) 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。(郑观应《盛世危言》)体现资产阶级政治和经济上的愿望

没有形成完整理论,起了思想先导作用

没有付诸实践二、经过1、维新运动兴起(1)康梁的维新思想①康有为“托古改制” 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。(《中华帝国对外关系史》)②梁启超的民权思想 “君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。 法者天下之公器,变者天下之公理。变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”③严复——“中国西学第一人” “惟天生民,各具赋畀,得自由者为全受。故人人各得自由,……侵人自由者,斯为逆天理,贼人道。” “义务者,与权利相对待而有之也,故民有可据之权利,而后应尽之义务生焉。无权利而责民义务者,非义务也,直奴分耳。” (严复)认为物竞天择的法则也适用于人类社会,不能及时进步的民族会被别的民族灭绝。实行变法,就会自强保种,符合天演和进化;否则就要亡国灭种,为天演所淘汰。人民只要发愤图强,变法自新,中国仍可以得救,中国还是大有可为的。 “康(有为)又引据今文经典论证三世说,即第一是据乱世,第二是升平世,第三是太平世即大同时代。世界正进入这一进程的第二时期。实际上这是一种进化的理论。他把进化和进步的思想——正风行于全世界的思想——同中国的古典传统结合起来。”(《伟大的中国革命》)(2)士人干政——“公车上书” 1895 伏乞皇上下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治而已。(《公车上书》)维新思想发展成为爱国救亡的政治运动 “使前此而能变法,则可以无今日之祸,倘使今日而能变法,则可免将来之祸,若今犹不变,则他日之祸更有甚于今者。”(《中国近代史》)(3)创办《中外纪闻》,成立强学会 1895年,强学会成立。当时有名的官员翁同龢 、孙家鼐、李鸿藻都列了名,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞以及直隶总督王文韶都捐了5000两银子入会。李鸿章认为强学会宣讲自强之学很合他的心意,自愿捐3000两银子入会,没想到遭“同会诸子摈斥”,被拒之门外。(4)与顽固派的论战 康有为和当时的清廷著名大臣李鸿章、翁同龢、荣禄等会见,地点在总理衙门西花厅。荣禄训康有为:“你老是变法呀,变法的,你可知道祖宗之法是不能变的!”

康有为回答说:“祖宗之法是用来治理祖宗的领土的。今天祖宗的领土都保不住了,祖宗的那套法还有什么用呢,就拿总理衙门来说,祖宗的法里并没有,时代变了,祖宗之法也非变不可。”焦点:

要不要变法

要不要实行君主立宪

要不要兴西学,改革教育制度(5)德国强占胶州湾 万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。若箭在弦,省括即发。海内惊惶,乱民蠢动……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧回惶,不知死所。……恐自尔后,皇上与诸臣虽欲苟安旦夕,歌舞湖山而不可得矣,且恐皇上与诸臣求为长安布衣而不可得矣。 自台事后(台湾割让后),天下皆知朝廷之不可恃,人无固志,奸宄生心。……加以贿赂昏行,暴乱于上,胥役官差,蹙乱于下,乱机遍伏,既无强邻之逼,揭杆斩木,已可忧危。 在这次上书中,康有为围绕召开国会、定宪法的主张,进一步提出变法的上、中、下三策。皇帝仿效彼得大帝和明治天皇,亲自主持大计,宣布变法,是上策;召集有才能的人,共商变法的具体方案和步骤,依次推行,是中策;责成督抚在各省实施新政,……是下策。 (6)《应诏统筹全局折》维新派的施政纲领(7)保国会成立“保国、保种、保教”2、百日维新——维新运动高潮 1898,6—9(1)光绪帝颁布《定国是诏》——戊戌变法开始 “以变法为号令之宗旨,以西学为臣民之讲求,著为国是,以定众向,然后变法之事乃决,人心乃一,趋向乃定。”“一切维新,基于此诏,新政之行,开于此日。”(2)具体措施政治军事文教经济利于资产阶级参政利于资本主义发展增强军事实力利于西学传播 当时大学士孙家鼐谏阻光绪帝若“开议院,民有权则君无权矣”。光绪帝说“朕欲救中国耳,若能救民,则朕虽无权可碍?”

康有为提醒皇帝,“而今守旧盈朝,万不可行。日本至二十年始开议院,吾今于国会,尚非其时也。” 原因是“民智未开,遽用民权,举国聋瞽,守旧愈甚,取乱之道也”。“上然之”。故未涉及到这一内容。 礼部主事王照上书请求光绪帝游历日本及各国,其代递要求遭礼部尚书怀塔布、许应骙粗暴拒绝。最终,怀塔布在不得已的情形下同意代递,但又反诬王照“用心不轨”,说什么日本素多“浪人”刺客,要皇上去日本考察,就是“欲置皇上于险地”,要求惩办王照。光绪帝了解事情的原委后,下令将阻挠上书的两名礼部尚书和四名侍郎全部革职。同时。破格提拔维新派人士杨锐、林旭、刘光第和谭嗣同为军机章京,参与新政。 3、戊戌政变——变法失败 “除了手无实权的某些开明帝党官员表示支持,湖南巡抚陈宝箴能认真执行,湖北巡抚曾鉌也比较热心外,其他各省督抚则观望敷衍,甚至抵制。如两江总督刘坤一和两广总督谭钟麟,对变法期间‘谕令筹办之事 ,竟无一字复奏’,经电旨催问,刘坤一声称‘部文未到’,谭钟麟则‘置若罔闻’。关于变法的许多诏谕,大都成了一纸空文。”(李侃等《中国近代史》) 1898年9月15日农历戊戌年八月初一

戊戌变法第 97 天

“朕惟时局艰难,非变法不能救中国,非去守旧衰谬之大臣,而用通达英勇之士,不能变法。而太后不以为然,朕屡次几谏,太后更怒。今朕位几不保。汝(康有为)可与谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第及诸同志妥速密筹,设法相救。朕十分焦灼,不胜企望之至。特谕。” 1898年9月19日农历戊戌年八月初五

戊戌变法第 101 天

这一天,康有为找到伊藤博文寻求帮助,已经做好了逃跑的准备,果断舍弃了光绪帝。 1898年9月20日农历戊戌年八月初六

戊戌变法第 102 天

凌晨,康有为逃到天津,登上了英国的轮船。光绪的日子可以想象,这是他亲政的最后一天了…… “敬事房奉懿旨……此四名(太监)干预国政,搅乱大内,来往串通是非,情节较重,实属胆大妄为,著交内务府大臣即日板责处死。……八月二十日,敬事房口传,奉懿旨:昨日交出板责处死太监四名,不必买棺盛殓,即著抛入万人坑。钦此。”(《戊戌变法史事考》) “以后传内务府差务等项,先请旨后传。皇上若要响器家伙等,先请旨后传。”(《戊戌变法史事考》)谭嗣同刘光第林旭杨锐杨深秀康广仁◆变法失败原因顽固势力强大 “(康有为)只是一个理想主义者和思想家,而不是一个实践的政治家。他对现实政治没有太多认识,也没有运用过政治权势。他虽然能把皇帝拉拢过来作为权力的法律来源,但他忽略了国家的真正权力是在太后手里这一明显的事实。”(徐中约《中国近代史》)维新派实力弱小 “光绪的悲剧,是在他的周围没有形成一个足以制服慈禧一伙的力量。”(陈旭麓)6月11日,诏定国是

6月11日,命各省督抚酌保通达时务之使才

7月29日,命各部院删去旧例,另定简明则例

8月2日,命大小臣工各抒己见

8月10日,再谕各臣工变法自强之重要,改良庶政

8月14日,命理藩院迅速删定则例

8月24日,命各衙门将办理删定则例情形先行具奏

8月27日,命大小臣工除去蒙蔽痼习,奏议事件,不准延搁逾限

8月30日,诏裁詹事府等衙门,外省裁撤鄂粤云三省巡抚、东河总督及不办运务之粮道、仅管疏销之盐道等均裁汰

8月30日,严禁地方胥吏扰民

9月1日,命吏部、户部督饬私员,悉心删定则例,务极简明

9月1日,谕饬詹事府等已裁衙门一切事宜,并归六部

9月2日,命各衙门按照吏部、户部删定则例情形,悉心编辑

9月2日,命遇有士民上书言事,都察院毋庸拆阅,亦不得稽压

9月7日,诏各省督抚访查“通达时务、勤政爱民之员”,随到报送引见

9月8日,命于铁路矿务总局,农工商总局酌插各衙门裁缺人员

9月9日,命各衙门呈请代递之件,随时随呈,不必拘定值日期限

9月10日,命从速筹办已裁及候补各员录用或回籍办法

9月12日,再谕改行新政之意,命将“定国是”后有关新政谕令迅速照录,切实开导

9月13日,决心开懋勤殿以议新政

9月13日,重谕各官员一律得应诏言事

9月14日,诏许旗人经营商业

9月16日,命出使大臣选择侨民中著名可用者征送回国,以备任使 他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。(赫德,海关总税务司,英国人) 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。”(《戊戌变法》) 急于求成 6月23日,光绪下旨,“立废八股,改试策论”,要求下科即改,甚至连给考生的准备时间都没有。这对历经十年寒窗苦读的士人来说,实在太过苛刻。当时直隶士绅出于怨恨而扬言对康有为行刺。 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。(《梦蕉亭杂记》) 数百翰林、数千进士、数万举人、数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。……他们绝望了……骂康有为为洋奴汉奸……至于被裁的官员更不用说,无不切齿痛恨。(蒋廷黻《中国近代史》)措施过激 伯兄(康有为)规模太大、包揽太多、同志太孤、举行太大,当此排者、忌者、谤者盈衢塞巷,而上又无权,安能有成?弟私窃深忧之。(康广仁私信) 刑场围观的百姓:“乱臣贼子,书生狂徒,割了他们的舌头!不好好读圣贤之书,跑出来祸乱人心!”(铁血网资料)缺乏群众的支持 “六君子,头颅送,袁项城,顶子红,卖同党,邀奇功。康与梁,在梦中,不知他,是枭雄。”(20世纪初的民谣)4、戊戌余音1907年9月,清廷宣布“预备仿行宪政”;

1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》;

1911年5月,宣布“采取各国君主立宪之制”,“组织内阁”三、意义2、思想解放,政治民主化的尝试1、爱国进步,促进民族觉醒3、推动资产阶级革命时代到来 “越来越多的汉人感到,他们的前途在于彻底地推翻满人的王朝,这样的事业无法通过和平的变革实现,只有来自下层的流血革命才有可能实现。孙中山带头推进了这一事业。”(徐中约《中国近代史》)(2015·山东文综·19)史学研究受时代和社会环境的制约与影响。表2所列为1949—1978年间国内史学界发表的关于太平天国运动、义和团运动、戊戌变法和辛亥革命的专题研究论文数量,它反映了这一时期学者们研究的不均衡性。表中“丁”指的是

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.辛亥革命(C)(2014·山东文综·46)材料一 中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——光绪帝《宣示诸臣实力讲求西学》

材料二 近者设立海军、使馆、招商局、同文馆、制造局、水师堂洋操、船厂,而根本不净,百事皆非。今天下之言变者,曰铁路,曰矿务,曰学堂,曰商务,非不然也,然若是者,变事而已,非变法也。

——据康有为《敬谢天恩并统筹全局折》等

(1)在改革问题上,光绪帝和康有为的认识有何相同之处?(2分)相同:向西方学习,实现富国强兵。(2)根据材料中两人对改革的不同理解,说明资产阶级维新派的主张在当时不能实现的原因。(8分)原因:资产阶级维新派要求进行制度变革,发展资本主义;

光绪帝主张学习西方的器物,以维护清王朝的专制统治。

一是没有想到败给日本;

二是没有想到《马关条约》内容如此苛刻;

三是没有想到清政府耗资巨大、前后30年的洋务运动如此不堪一击。一人有庆 万寿无疆 百年黄昏 帝国斜阳

专题九 戊戌变法

(1898)一、背景1、国际:资本主义成为世界潮流英国1832年议会改革俄国1861年农奴制改革美国南北战争1861-65年日本明治维新1868年起德国统一与宪法

1871年法国共和制确立1875年世界潮流:

变革旧制度

发展资本主义中国之困窘:封建专制

经济落后

思想禁锢2、国内(1)社会背景:甲午战败→列强掀起瓜分狂潮→民族危机空前严重 “1849年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义上的群体,他们走得越远就越是孤独。甲午大败,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。”(《近代中国社会的新陈代谢》)(2)经济基础:民族资本主义初步发展甲午中日战争前后民办企业比较表

(3)阶级基础:资产阶级登上政治舞台(4)思想基础:早期维新思想(19世纪六七十年代) “三代以上,君与民近而世治;三代以下,君与民日远而治道遂不古若。至于尊君卑臣,则自秦制始。于是堂帘高深,舆情隔阂,民之视君如仰天然,九阍之远,谁得而叩之!”(《弢园文录外编》) “窃以为荐举之权,当自下以达上,采之舆论,参之公论,令一乡一邑,得以公举其所优,以所举最多者,呈之于官,然后择用焉。”(《弢园尺牍续钞》) 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。(郑观应《盛世危言》)体现资产阶级政治和经济上的愿望

没有形成完整理论,起了思想先导作用

没有付诸实践二、经过1、维新运动兴起(1)康梁的维新思想①康有为“托古改制” 康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同龢也斥之为“说经家一野狐也”。因此,他的著作出版不久,即被光绪皇帝下令毁版。(《中华帝国对外关系史》)②梁启超的民权思想 “君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。 法者天下之公器,变者天下之公理。变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”③严复——“中国西学第一人” “惟天生民,各具赋畀,得自由者为全受。故人人各得自由,……侵人自由者,斯为逆天理,贼人道。” “义务者,与权利相对待而有之也,故民有可据之权利,而后应尽之义务生焉。无权利而责民义务者,非义务也,直奴分耳。” (严复)认为物竞天择的法则也适用于人类社会,不能及时进步的民族会被别的民族灭绝。实行变法,就会自强保种,符合天演和进化;否则就要亡国灭种,为天演所淘汰。人民只要发愤图强,变法自新,中国仍可以得救,中国还是大有可为的。 “康(有为)又引据今文经典论证三世说,即第一是据乱世,第二是升平世,第三是太平世即大同时代。世界正进入这一进程的第二时期。实际上这是一种进化的理论。他把进化和进步的思想——正风行于全世界的思想——同中国的古典传统结合起来。”(《伟大的中国革命》)(2)士人干政——“公车上书” 1895 伏乞皇上下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治而已。(《公车上书》)维新思想发展成为爱国救亡的政治运动 “使前此而能变法,则可以无今日之祸,倘使今日而能变法,则可免将来之祸,若今犹不变,则他日之祸更有甚于今者。”(《中国近代史》)(3)创办《中外纪闻》,成立强学会 1895年,强学会成立。当时有名的官员翁同龢 、孙家鼐、李鸿藻都列了名,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞以及直隶总督王文韶都捐了5000两银子入会。李鸿章认为强学会宣讲自强之学很合他的心意,自愿捐3000两银子入会,没想到遭“同会诸子摈斥”,被拒之门外。(4)与顽固派的论战 康有为和当时的清廷著名大臣李鸿章、翁同龢、荣禄等会见,地点在总理衙门西花厅。荣禄训康有为:“你老是变法呀,变法的,你可知道祖宗之法是不能变的!”

康有为回答说:“祖宗之法是用来治理祖宗的领土的。今天祖宗的领土都保不住了,祖宗的那套法还有什么用呢,就拿总理衙门来说,祖宗的法里并没有,时代变了,祖宗之法也非变不可。”焦点:

要不要变法

要不要实行君主立宪

要不要兴西学,改革教育制度(5)德国强占胶州湾 万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。若箭在弦,省括即发。海内惊惶,乱民蠢动……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧回惶,不知死所。……恐自尔后,皇上与诸臣虽欲苟安旦夕,歌舞湖山而不可得矣,且恐皇上与诸臣求为长安布衣而不可得矣。 自台事后(台湾割让后),天下皆知朝廷之不可恃,人无固志,奸宄生心。……加以贿赂昏行,暴乱于上,胥役官差,蹙乱于下,乱机遍伏,既无强邻之逼,揭杆斩木,已可忧危。 在这次上书中,康有为围绕召开国会、定宪法的主张,进一步提出变法的上、中、下三策。皇帝仿效彼得大帝和明治天皇,亲自主持大计,宣布变法,是上策;召集有才能的人,共商变法的具体方案和步骤,依次推行,是中策;责成督抚在各省实施新政,……是下策。 (6)《应诏统筹全局折》维新派的施政纲领(7)保国会成立“保国、保种、保教”2、百日维新——维新运动高潮 1898,6—9(1)光绪帝颁布《定国是诏》——戊戌变法开始 “以变法为号令之宗旨,以西学为臣民之讲求,著为国是,以定众向,然后变法之事乃决,人心乃一,趋向乃定。”“一切维新,基于此诏,新政之行,开于此日。”(2)具体措施政治军事文教经济利于资产阶级参政利于资本主义发展增强军事实力利于西学传播 当时大学士孙家鼐谏阻光绪帝若“开议院,民有权则君无权矣”。光绪帝说“朕欲救中国耳,若能救民,则朕虽无权可碍?”

康有为提醒皇帝,“而今守旧盈朝,万不可行。日本至二十年始开议院,吾今于国会,尚非其时也。” 原因是“民智未开,遽用民权,举国聋瞽,守旧愈甚,取乱之道也”。“上然之”。故未涉及到这一内容。 礼部主事王照上书请求光绪帝游历日本及各国,其代递要求遭礼部尚书怀塔布、许应骙粗暴拒绝。最终,怀塔布在不得已的情形下同意代递,但又反诬王照“用心不轨”,说什么日本素多“浪人”刺客,要皇上去日本考察,就是“欲置皇上于险地”,要求惩办王照。光绪帝了解事情的原委后,下令将阻挠上书的两名礼部尚书和四名侍郎全部革职。同时。破格提拔维新派人士杨锐、林旭、刘光第和谭嗣同为军机章京,参与新政。 3、戊戌政变——变法失败 “除了手无实权的某些开明帝党官员表示支持,湖南巡抚陈宝箴能认真执行,湖北巡抚曾鉌也比较热心外,其他各省督抚则观望敷衍,甚至抵制。如两江总督刘坤一和两广总督谭钟麟,对变法期间‘谕令筹办之事 ,竟无一字复奏’,经电旨催问,刘坤一声称‘部文未到’,谭钟麟则‘置若罔闻’。关于变法的许多诏谕,大都成了一纸空文。”(李侃等《中国近代史》) 1898年9月15日农历戊戌年八月初一

戊戌变法第 97 天

“朕惟时局艰难,非变法不能救中国,非去守旧衰谬之大臣,而用通达英勇之士,不能变法。而太后不以为然,朕屡次几谏,太后更怒。今朕位几不保。汝(康有为)可与谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第及诸同志妥速密筹,设法相救。朕十分焦灼,不胜企望之至。特谕。” 1898年9月19日农历戊戌年八月初五

戊戌变法第 101 天

这一天,康有为找到伊藤博文寻求帮助,已经做好了逃跑的准备,果断舍弃了光绪帝。 1898年9月20日农历戊戌年八月初六

戊戌变法第 102 天

凌晨,康有为逃到天津,登上了英国的轮船。光绪的日子可以想象,这是他亲政的最后一天了…… “敬事房奉懿旨……此四名(太监)干预国政,搅乱大内,来往串通是非,情节较重,实属胆大妄为,著交内务府大臣即日板责处死。……八月二十日,敬事房口传,奉懿旨:昨日交出板责处死太监四名,不必买棺盛殓,即著抛入万人坑。钦此。”(《戊戌变法史事考》) “以后传内务府差务等项,先请旨后传。皇上若要响器家伙等,先请旨后传。”(《戊戌变法史事考》)谭嗣同刘光第林旭杨锐杨深秀康广仁◆变法失败原因顽固势力强大 “(康有为)只是一个理想主义者和思想家,而不是一个实践的政治家。他对现实政治没有太多认识,也没有运用过政治权势。他虽然能把皇帝拉拢过来作为权力的法律来源,但他忽略了国家的真正权力是在太后手里这一明显的事实。”(徐中约《中国近代史》)维新派实力弱小 “光绪的悲剧,是在他的周围没有形成一个足以制服慈禧一伙的力量。”(陈旭麓)6月11日,诏定国是

6月11日,命各省督抚酌保通达时务之使才

7月29日,命各部院删去旧例,另定简明则例

8月2日,命大小臣工各抒己见

8月10日,再谕各臣工变法自强之重要,改良庶政

8月14日,命理藩院迅速删定则例

8月24日,命各衙门将办理删定则例情形先行具奏

8月27日,命大小臣工除去蒙蔽痼习,奏议事件,不准延搁逾限

8月30日,诏裁詹事府等衙门,外省裁撤鄂粤云三省巡抚、东河总督及不办运务之粮道、仅管疏销之盐道等均裁汰

8月30日,严禁地方胥吏扰民

9月1日,命吏部、户部督饬私员,悉心删定则例,务极简明

9月1日,谕饬詹事府等已裁衙门一切事宜,并归六部

9月2日,命各衙门按照吏部、户部删定则例情形,悉心编辑

9月2日,命遇有士民上书言事,都察院毋庸拆阅,亦不得稽压

9月7日,诏各省督抚访查“通达时务、勤政爱民之员”,随到报送引见

9月8日,命于铁路矿务总局,农工商总局酌插各衙门裁缺人员

9月9日,命各衙门呈请代递之件,随时随呈,不必拘定值日期限

9月10日,命从速筹办已裁及候补各员录用或回籍办法

9月12日,再谕改行新政之意,命将“定国是”后有关新政谕令迅速照录,切实开导

9月13日,决心开懋勤殿以议新政

9月13日,重谕各官员一律得应诏言事

9月14日,诏许旗人经营商业

9月16日,命出使大臣选择侨民中著名可用者征送回国,以备任使 他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。(赫德,海关总税务司,英国人) 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。”(《戊戌变法》) 急于求成 6月23日,光绪下旨,“立废八股,改试策论”,要求下科即改,甚至连给考生的准备时间都没有。这对历经十年寒窗苦读的士人来说,实在太过苛刻。当时直隶士绅出于怨恨而扬言对康有为行刺。 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。(《梦蕉亭杂记》) 数百翰林、数千进士、数万举人、数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。……他们绝望了……骂康有为为洋奴汉奸……至于被裁的官员更不用说,无不切齿痛恨。(蒋廷黻《中国近代史》)措施过激 伯兄(康有为)规模太大、包揽太多、同志太孤、举行太大,当此排者、忌者、谤者盈衢塞巷,而上又无权,安能有成?弟私窃深忧之。(康广仁私信) 刑场围观的百姓:“乱臣贼子,书生狂徒,割了他们的舌头!不好好读圣贤之书,跑出来祸乱人心!”(铁血网资料)缺乏群众的支持 “六君子,头颅送,袁项城,顶子红,卖同党,邀奇功。康与梁,在梦中,不知他,是枭雄。”(20世纪初的民谣)4、戊戌余音1907年9月,清廷宣布“预备仿行宪政”;

1908年8月,颁布《钦定宪法大纲》;

1911年5月,宣布“采取各国君主立宪之制”,“组织内阁”三、意义2、思想解放,政治民主化的尝试1、爱国进步,促进民族觉醒3、推动资产阶级革命时代到来 “越来越多的汉人感到,他们的前途在于彻底地推翻满人的王朝,这样的事业无法通过和平的变革实现,只有来自下层的流血革命才有可能实现。孙中山带头推进了这一事业。”(徐中约《中国近代史》)(2015·山东文综·19)史学研究受时代和社会环境的制约与影响。表2所列为1949—1978年间国内史学界发表的关于太平天国运动、义和团运动、戊戌变法和辛亥革命的专题研究论文数量,它反映了这一时期学者们研究的不均衡性。表中“丁”指的是

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.戊戌变法 D.辛亥革命(C)(2014·山东文综·46)材料一 中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

——光绪帝《宣示诸臣实力讲求西学》

材料二 近者设立海军、使馆、招商局、同文馆、制造局、水师堂洋操、船厂,而根本不净,百事皆非。今天下之言变者,曰铁路,曰矿务,曰学堂,曰商务,非不然也,然若是者,变事而已,非变法也。

——据康有为《敬谢天恩并统筹全局折》等

(1)在改革问题上,光绪帝和康有为的认识有何相同之处?(2分)相同:向西方学习,实现富国强兵。(2)根据材料中两人对改革的不同理解,说明资产阶级维新派的主张在当时不能实现的原因。(8分)原因:资产阶级维新派要求进行制度变革,发展资本主义;

光绪帝主张学习西方的器物,以维护清王朝的专制统治。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件