24 三顾茅庐 课件(共34张PPT) 2024-2025学年语文部编版九年级上册

文档属性

| 名称 | 24 三顾茅庐 课件(共34张PPT) 2024-2025学年语文部编版九年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-02 18:16:58 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

三顾茅庐

1.疏通文意,把握小说情节,理解人物形象。

2.分析本文刻画人物的方法。

3.通过古典小说的学习,感受传统文化的魅力。

四大名著是中国文学史中的经典作品,是世界宝贵的文化遗产,巨著在中国文学史上的地位是难分高低的,都有着极高的文学水平和艺术成就,细致的刻画和所蕴含的深刻思想都为历代读者所称道,其中的故事、场景、人物已经深深地影响了中国人的思想观念、价值取向。可谓中国文学史上的四座伟大丰碑。

《三国演义》是中国古典四大名著之一,是中国第一部长篇章回体历史演义小说,全名为《三国志通俗演义》(又称《三国志演义》),作者是元末明初的著名小说家罗贯中。元末明初,罗贯中在陈寿《三国志》和裴松之注的基础上,吸收民间传说和话本、戏曲故事,写成《三国演义》。

名本,字贯中,山西并州太原人,汉族,号湖海散人。他是元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。

代表作《三国演义》。

罗贯中(约1330年-约1400年)

罗贯中生于元末社会动乱之时,有自己的政治理想,不苟同于流俗,曾参与反元的起义斗争。明朝建立之后,专心致力于文学创作。

《三国演义》:又名《三国志演义》,是我国第一部长篇章回体历史演义小说。所谓“历史演义”,就是用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材,组织、敷演成完整的故事,并以此表明了一定的政治思想、道德观念和美学理想。

这种独特的文学样式受到了素重历史传统的中国人民的喜爱,所以明代“自罗贯中氏《三国志》一书,以国史演为通俗演义,汪洋百馀回,为世所尚,嗣是效颦者日众,因而有《夏书》《商书》《列国》诸刻,其浩瀚与正史分签并架”,形成了一个创作历史演义的传统。

本文节选自名著《三国演义》的第三十八回“定三分隆中决策 战长江孙氏报仇”,当时有宏图大志的刘备依附于刘表,屯驻在新野,徐庶被曹操所骗,去曹营前荐诸葛“有经天纬地之才,盖天下一人也”。

后刘备又遇到司马徽,司马徽对诸葛亮的评价是:“可比兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房。”两人的荐语,更引起了刘备拜见诸葛亮的兴趣。一顾茅庐遇崔州平,论天下事;二顾茅庐遇诸葛均、黄承彦,留下书信。课文从三顾茅庐开始写起。

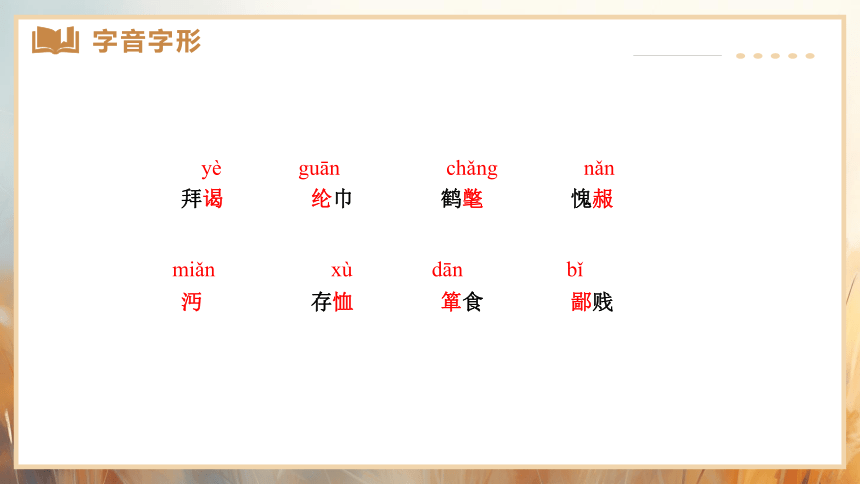

拜谒 纶巾 鹤氅 愧赧

沔 存恤 箪食 鄙贱

yè

guān

nǎn

xù

chǎng

dān

miǎn

bǐ

意思是响亮得像雷声传进耳朵里。形容人的名声大,也形容声音巨大。

比喻迫切地想延致有才德的人。

比喻受到启发,思想豁然开窍,立刻明白了某个道理。

如雷贯耳:

思贤如渴:

顿开茅塞:

“三顾茅庐”是什么意思?谁三顾茅庐?茅庐在哪里,里面住着谁?为什么要三顾茅庐?怎样三顾茅庐的?结果怎样?

“三顾茅庐”是三次拜访茅庐的意思,“顾”的意思是拜访。刘备三顾茅庐,茅庐在隆中,里面住着诸葛孔明。刘备三次拜访孔明,是为请他出山相助处境困难的自己,其根本目的是兴复汉室,建功立业。刘备先拜访了孔明两次都未能得见,第三次终于请到了孔明出山。

课文分成哪几个部分?试概括每一部分的大意。

第一部分(①):写第三次顾茅庐之前,关张持有不同态度,刘备力排众议,决定前往。

第二部分(②③):写刘备第三次拜谒诸葛亮得以成功遇见,诸葛亮隆中三分天下,为其谋兴邦定国之策。

第三部分(④):刘备拜请诸葛亮出山相助。

文题“三顾茅庐”最能凸显刘备怎样的特征?

求贤若渴

文中哪些细节具体体现了刘备的这种特征?

刘备的动作:

离草庐半理外,便下马步行;徐步而入;拱立阶下……

刘备的语言:

且休通报;且勿惊动;已书贱名;望先生不弃鄙贱;智术短浅……

关、张的衬托:

张飞直爽、莽撞,直白的表现出对刘备如此谦恭耐心地见诸葛亮的不满,但刘备执意如此,他也讲义气的无条件跟随。

关于相对张飞稳重很多,但对几次远访诸葛亮也很有意见。

①仁心爱人;刘备求贤若渴,非是为了一己之私,在诸葛亮未应出山时,刘备泣曰“先生不出,如苍生何”,是为苍生计,以此可见其仁人之心。

你还发现了刘备身上的哪些品质?

②诚心求贤;刘备为见得诸葛亮,不顾贵胄身份,“凡三往”,可见其求贤之诚。

③虚心求教;刘备自知谋略不足,因此请见诸葛亮,言“开备愚鲁而赐教”,可见其请教虚心。

④待人宽和有耐心;在张飞表现出急性子时,刘备表现出的是一种耐心与宽厚。

⑤有远大的政治抱负。

诸葛亮有何过人之处?文中是怎样体现的?

侧面烘托、渲染铺垫:

司马德操之言,徐元直之语

千呼万唤始出来

正面勾勒:

身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概

隆中对,透析形式、商定策略

文中诗句

小说常见的人物出场方式主要有:

①“单刀直入”(开篇就让人物走出场来);②“先声夺人”(先闻其声,后见其人); ③“铺垫渲染”(千呼万唤始出来)。

明确:人物的出场的艺术。

诸葛亮的出场属于铺垫渲染。例如,首段刘关张三人的不同意见;路遇诸葛均;阶下侍立等昼寝的诸葛亮醒来等。

在出场前对诸葛亮的烘托、渲染,增加了故事的张力和神秘感,极大地激发了读者的阅读兴趣。

明确:诸葛亮所吟的四句诗

“大梦谁先觉?平生我自知”:暗示诸葛亮“未出茅庐,已知三分天下” 的雄才大略。

“草堂春睡足,窗外日迟迟”:写出了诸葛亮淡泊名利。

这四句诗为下文故事情节的发展做了铺垫

明确:作者通过刘备的视线写诸葛亮的相貌的作用。

一方面写出诸葛亮的气宇轩昂、神异不凡,另一方面更加坚定了刘备对诸葛亮的信任,确实有将相之才,又为下文的一再邀请做了铺垫。

明确:第3、4段用诗句作结的好处。

用诗句对所叙之事,所刻画之人进行评点,又为后面的故事埋下了伏笔。

诸葛亮形象:

①高风亮节、不贪恋富贵功名;诸葛亮有一身才华,却甘心做“南阳野人”,刘皇叔若非一片赤诚,不能邀其出山,结尾的诗句可见其本心也不愿流落世俗。

②仁心爱人;刘皇叔为天下苍生计,诸葛亮方表示愿效犬马之劳,这是儒者大义,足见其一片仁义。

③聪睿过人;一句“大梦谁先觉?平生我自知”是智慧的宣言,不出茅庐,而已知“三分天下”,足见诸葛亮之智。

诸葛亮为刘备分析天下大势的内容被后人称作“隆中对”,请你说说,“隆中对”是如何帮助刘备分析大下大势的,“隆中对”的内容有何作用。

可对此战略布局做详细分析,绘制地图,感受诸葛亮之智。

对曹操,诚不可与争锋。

对孙权,可以为援而不可图也。

对荆州,可争,作为根据地。

对益州,可图,作为根据地。

成霸业,兴汉室

课文写刘备听完了诸葛亮对天下大势的分析后,说“先生之言,顿开茅塞,使备如拨云雾而睹青天”,这句话有什么作用?

侧面烘托诸葛亮神机妙算、足智多谋。诸葛亮对天下大势的分析,也让刘备找到了实现宏愿的途径,兴复汉室有了可能性。

与所学课文《智取生辰纲》相比,本文的语言并不是纯粹的白话语言,请你说说为何《三国演义》的语言不用白话语。

涉及史料,难以用白话演绎。

探究《三顾茅庐》故事经久不衰之秘:

①《三顾茅庐》的情节在史书中仅有寥寥几笔,但在罗贯中笔下,这个故事丰润起来,并随着《三国演义》的感染力一同为人熟知。

②《三顾茅庐》的“隆中对”部分,表现了诸葛亮之智,又因其类似于总纲内容,给人深刻印象,因此经久不衰。

③古代士人都有一个择贤主而事的梦,求贤若渴也是贤君的表现,这正是士大夫乃至平民百姓的理想,因此传唱不衰。

文章通过刘备“三顾茅庐”之事,既表现了他为兴蜀汉大业而礼贤下士的宽宏气度和求贤若渴的精神,也展示了未出山便晓天下事的诸葛亮的雄才大略。

刘备: 求贤若渴 志向远大

诸葛亮: 才略高超 淡泊名利

张飞: 言行鲁莽 性格直爽

关羽: 稳重

三顾茅庐

三顾茅庐

1.疏通文意,把握小说情节,理解人物形象。

2.分析本文刻画人物的方法。

3.通过古典小说的学习,感受传统文化的魅力。

四大名著是中国文学史中的经典作品,是世界宝贵的文化遗产,巨著在中国文学史上的地位是难分高低的,都有着极高的文学水平和艺术成就,细致的刻画和所蕴含的深刻思想都为历代读者所称道,其中的故事、场景、人物已经深深地影响了中国人的思想观念、价值取向。可谓中国文学史上的四座伟大丰碑。

《三国演义》是中国古典四大名著之一,是中国第一部长篇章回体历史演义小说,全名为《三国志通俗演义》(又称《三国志演义》),作者是元末明初的著名小说家罗贯中。元末明初,罗贯中在陈寿《三国志》和裴松之注的基础上,吸收民间传说和话本、戏曲故事,写成《三国演义》。

名本,字贯中,山西并州太原人,汉族,号湖海散人。他是元末明初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说的鼻祖。

代表作《三国演义》。

罗贯中(约1330年-约1400年)

罗贯中生于元末社会动乱之时,有自己的政治理想,不苟同于流俗,曾参与反元的起义斗争。明朝建立之后,专心致力于文学创作。

《三国演义》:又名《三国志演义》,是我国第一部长篇章回体历史演义小说。所谓“历史演义”,就是用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材,组织、敷演成完整的故事,并以此表明了一定的政治思想、道德观念和美学理想。

这种独特的文学样式受到了素重历史传统的中国人民的喜爱,所以明代“自罗贯中氏《三国志》一书,以国史演为通俗演义,汪洋百馀回,为世所尚,嗣是效颦者日众,因而有《夏书》《商书》《列国》诸刻,其浩瀚与正史分签并架”,形成了一个创作历史演义的传统。

本文节选自名著《三国演义》的第三十八回“定三分隆中决策 战长江孙氏报仇”,当时有宏图大志的刘备依附于刘表,屯驻在新野,徐庶被曹操所骗,去曹营前荐诸葛“有经天纬地之才,盖天下一人也”。

后刘备又遇到司马徽,司马徽对诸葛亮的评价是:“可比兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房。”两人的荐语,更引起了刘备拜见诸葛亮的兴趣。一顾茅庐遇崔州平,论天下事;二顾茅庐遇诸葛均、黄承彦,留下书信。课文从三顾茅庐开始写起。

拜谒 纶巾 鹤氅 愧赧

沔 存恤 箪食 鄙贱

yè

guān

nǎn

xù

chǎng

dān

miǎn

bǐ

意思是响亮得像雷声传进耳朵里。形容人的名声大,也形容声音巨大。

比喻迫切地想延致有才德的人。

比喻受到启发,思想豁然开窍,立刻明白了某个道理。

如雷贯耳:

思贤如渴:

顿开茅塞:

“三顾茅庐”是什么意思?谁三顾茅庐?茅庐在哪里,里面住着谁?为什么要三顾茅庐?怎样三顾茅庐的?结果怎样?

“三顾茅庐”是三次拜访茅庐的意思,“顾”的意思是拜访。刘备三顾茅庐,茅庐在隆中,里面住着诸葛孔明。刘备三次拜访孔明,是为请他出山相助处境困难的自己,其根本目的是兴复汉室,建功立业。刘备先拜访了孔明两次都未能得见,第三次终于请到了孔明出山。

课文分成哪几个部分?试概括每一部分的大意。

第一部分(①):写第三次顾茅庐之前,关张持有不同态度,刘备力排众议,决定前往。

第二部分(②③):写刘备第三次拜谒诸葛亮得以成功遇见,诸葛亮隆中三分天下,为其谋兴邦定国之策。

第三部分(④):刘备拜请诸葛亮出山相助。

文题“三顾茅庐”最能凸显刘备怎样的特征?

求贤若渴

文中哪些细节具体体现了刘备的这种特征?

刘备的动作:

离草庐半理外,便下马步行;徐步而入;拱立阶下……

刘备的语言:

且休通报;且勿惊动;已书贱名;望先生不弃鄙贱;智术短浅……

关、张的衬托:

张飞直爽、莽撞,直白的表现出对刘备如此谦恭耐心地见诸葛亮的不满,但刘备执意如此,他也讲义气的无条件跟随。

关于相对张飞稳重很多,但对几次远访诸葛亮也很有意见。

①仁心爱人;刘备求贤若渴,非是为了一己之私,在诸葛亮未应出山时,刘备泣曰“先生不出,如苍生何”,是为苍生计,以此可见其仁人之心。

你还发现了刘备身上的哪些品质?

②诚心求贤;刘备为见得诸葛亮,不顾贵胄身份,“凡三往”,可见其求贤之诚。

③虚心求教;刘备自知谋略不足,因此请见诸葛亮,言“开备愚鲁而赐教”,可见其请教虚心。

④待人宽和有耐心;在张飞表现出急性子时,刘备表现出的是一种耐心与宽厚。

⑤有远大的政治抱负。

诸葛亮有何过人之处?文中是怎样体现的?

侧面烘托、渲染铺垫:

司马德操之言,徐元直之语

千呼万唤始出来

正面勾勒:

身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概

隆中对,透析形式、商定策略

文中诗句

小说常见的人物出场方式主要有:

①“单刀直入”(开篇就让人物走出场来);②“先声夺人”(先闻其声,后见其人); ③“铺垫渲染”(千呼万唤始出来)。

明确:人物的出场的艺术。

诸葛亮的出场属于铺垫渲染。例如,首段刘关张三人的不同意见;路遇诸葛均;阶下侍立等昼寝的诸葛亮醒来等。

在出场前对诸葛亮的烘托、渲染,增加了故事的张力和神秘感,极大地激发了读者的阅读兴趣。

明确:诸葛亮所吟的四句诗

“大梦谁先觉?平生我自知”:暗示诸葛亮“未出茅庐,已知三分天下” 的雄才大略。

“草堂春睡足,窗外日迟迟”:写出了诸葛亮淡泊名利。

这四句诗为下文故事情节的发展做了铺垫

明确:作者通过刘备的视线写诸葛亮的相貌的作用。

一方面写出诸葛亮的气宇轩昂、神异不凡,另一方面更加坚定了刘备对诸葛亮的信任,确实有将相之才,又为下文的一再邀请做了铺垫。

明确:第3、4段用诗句作结的好处。

用诗句对所叙之事,所刻画之人进行评点,又为后面的故事埋下了伏笔。

诸葛亮形象:

①高风亮节、不贪恋富贵功名;诸葛亮有一身才华,却甘心做“南阳野人”,刘皇叔若非一片赤诚,不能邀其出山,结尾的诗句可见其本心也不愿流落世俗。

②仁心爱人;刘皇叔为天下苍生计,诸葛亮方表示愿效犬马之劳,这是儒者大义,足见其一片仁义。

③聪睿过人;一句“大梦谁先觉?平生我自知”是智慧的宣言,不出茅庐,而已知“三分天下”,足见诸葛亮之智。

诸葛亮为刘备分析天下大势的内容被后人称作“隆中对”,请你说说,“隆中对”是如何帮助刘备分析大下大势的,“隆中对”的内容有何作用。

可对此战略布局做详细分析,绘制地图,感受诸葛亮之智。

对曹操,诚不可与争锋。

对孙权,可以为援而不可图也。

对荆州,可争,作为根据地。

对益州,可图,作为根据地。

成霸业,兴汉室

课文写刘备听完了诸葛亮对天下大势的分析后,说“先生之言,顿开茅塞,使备如拨云雾而睹青天”,这句话有什么作用?

侧面烘托诸葛亮神机妙算、足智多谋。诸葛亮对天下大势的分析,也让刘备找到了实现宏愿的途径,兴复汉室有了可能性。

与所学课文《智取生辰纲》相比,本文的语言并不是纯粹的白话语言,请你说说为何《三国演义》的语言不用白话语。

涉及史料,难以用白话演绎。

探究《三顾茅庐》故事经久不衰之秘:

①《三顾茅庐》的情节在史书中仅有寥寥几笔,但在罗贯中笔下,这个故事丰润起来,并随着《三国演义》的感染力一同为人熟知。

②《三顾茅庐》的“隆中对”部分,表现了诸葛亮之智,又因其类似于总纲内容,给人深刻印象,因此经久不衰。

③古代士人都有一个择贤主而事的梦,求贤若渴也是贤君的表现,这正是士大夫乃至平民百姓的理想,因此传唱不衰。

文章通过刘备“三顾茅庐”之事,既表现了他为兴蜀汉大业而礼贤下士的宽宏气度和求贤若渴的精神,也展示了未出山便晓天下事的诸葛亮的雄才大略。

刘备: 求贤若渴 志向远大

诸葛亮: 才略高超 淡泊名利

张飞: 言行鲁莽 性格直爽

关羽: 稳重

三顾茅庐

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)