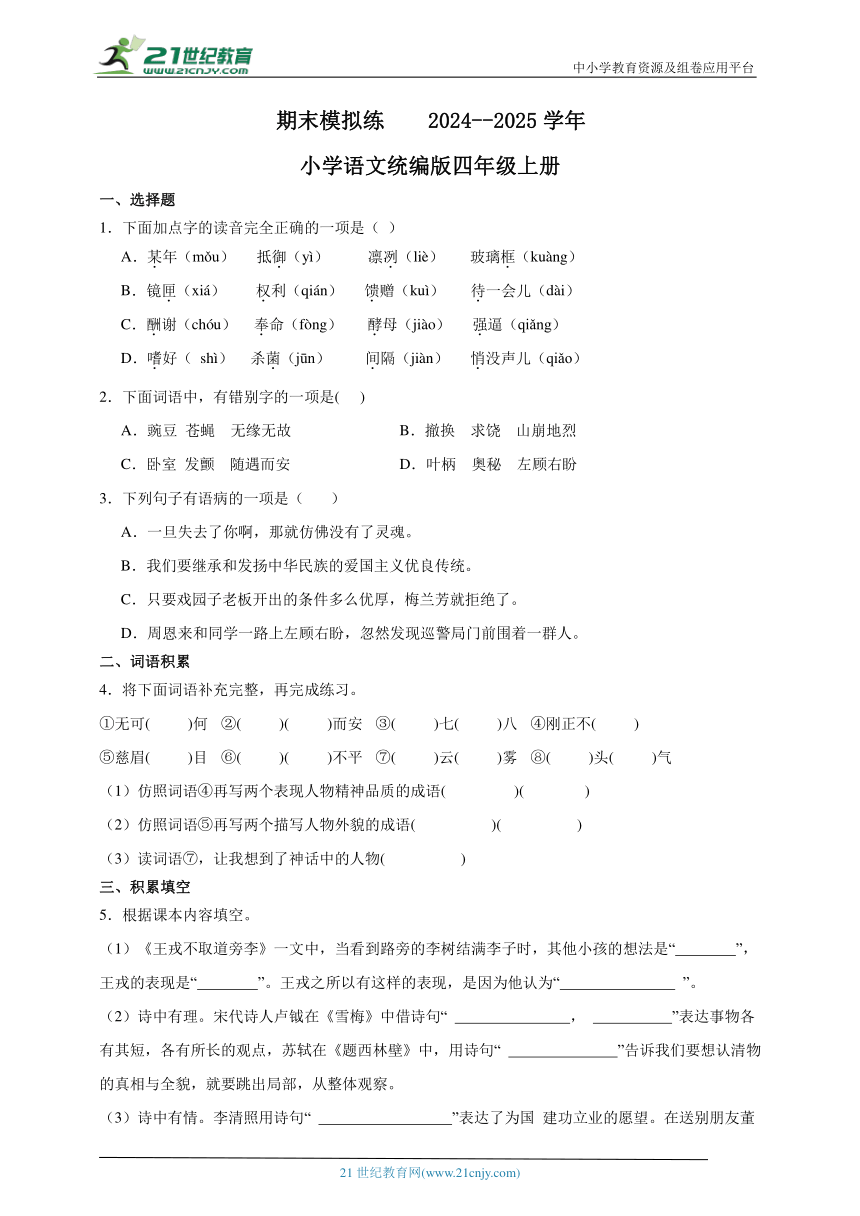

期末模拟练 2024--2025学年小学语文统编版四年级上册

文档属性

| 名称 | 期末模拟练 2024--2025学年小学语文统编版四年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末模拟练 2024--2025学年

小学语文统编版四年级上册

一、选择题

1.下面加点字的读音完全正确的一项是( )

A.某年(mǒu) 抵御(yì) 凛冽(liè) 玻璃框(kuàng)

B.镜匣(xiá) 权利(qián) 馈赠(kuì) 待一会儿(dài)

C.酬谢(chóu) 奉命(fòng) 酵母(jiào) 强逼(qiǎng)

D.嗜好( shì) 杀菌(jūn) 间隔(jiàn) 悄没声儿(qiǎo)

2.下面词语中,有错别字的一项是( )

A.豌豆 苍蝇 无缘无故 B.撤换 求饶 山崩地烈

C.卧室 发颤 随遇而安 D.叶柄 奥秘 左顾右盼

3.下列句子有语病的一项是( )

A.一旦失去了你啊,那就仿佛没有了灵魂。

B.我们要继承和发扬中华民族的爱国主义优良传统。

C.只要戏园子老板开出的条件多么优厚,梅兰芳就拒绝了。

D.周恩来和同学一路上左顾右盼,忽然发现巡警局门前围着一群人。

二、词语积累

4.将下面词语补充完整,再完成练习。

①无可( )何 ②( )( )而安 ③( )七( )八 ④刚正不( )

⑤慈眉( )目 ⑥( )( )不平 ⑦( )云( )雾 ⑧( )头( )气

(1)仿照词语④再写两个表现人物精神品质的成语( )( )

(2)仿照词语⑤再写两个描写人物外貌的成语( )( )

(3)读词语⑦,让我想到了神话中的人物( )

三、积累填空

5.根据课本内容填空。

(1)《王戎不取道旁李》一文中,当看到路旁的李树结满李子时,其他小孩的想法是“ ”,王戎的表现是“ ”。王戎之所以有这样的表现,是因为他认为“ ”。

(2)诗中有理。宋代诗人卢钺在《雪梅》中借诗句“ , ”表达事物各有其短,各有所长的观点,苏轼在《题西林壁》中,用诗句“ ”告诉我们要想认清物的真相与全貌,就要跳出局部,从整体观察。

(3)诗中有情。李清照用诗句“ ”表达了为国 建功立业的愿望。在送别朋友董大时,高适吟诵“ ? ”,既表达了对朋友的依依不舍之情,也展现出诗人的豪迈豁达。

(4)浩浩答应别人的事总是做不到,我可以用“ , 来劝诫他要说到做到,信守承诺。

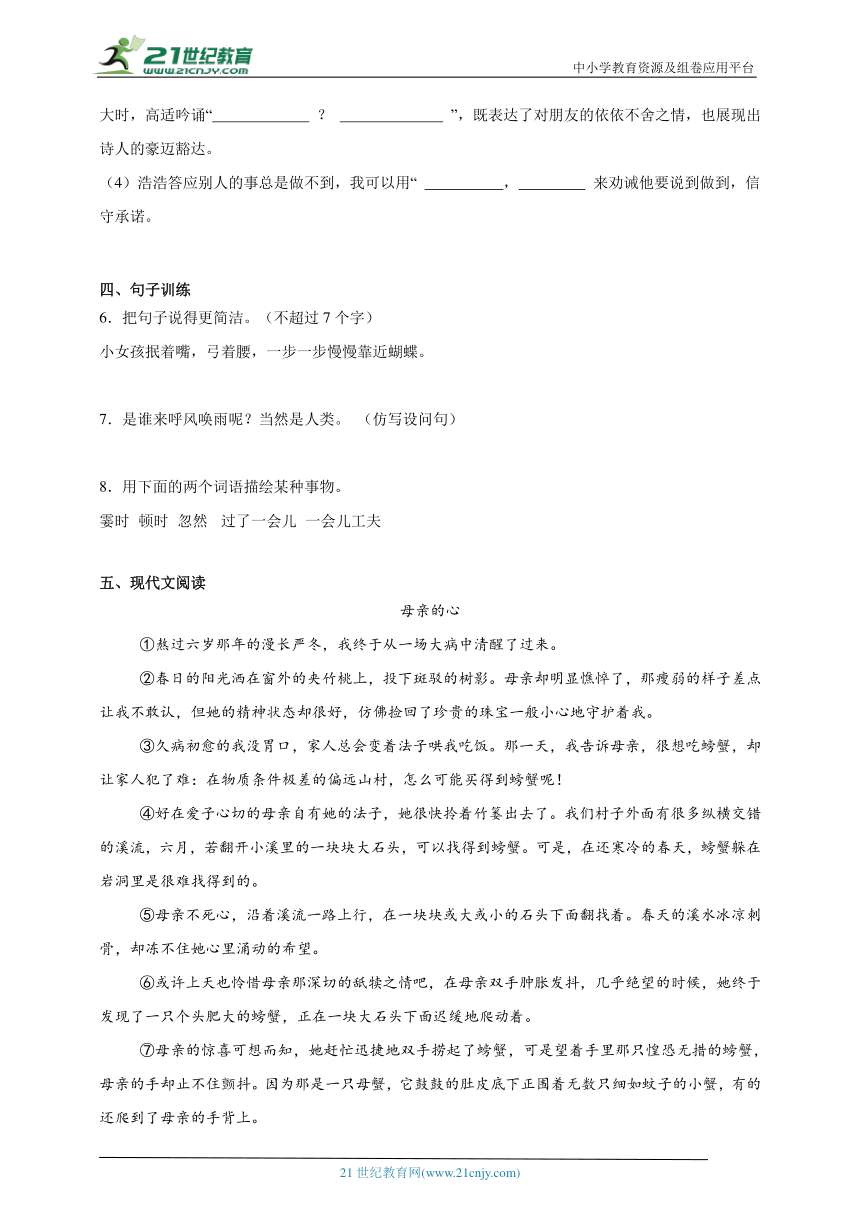

四、句子训练

6.把句子说得更简洁。(不超过7个字)

小女孩抿着嘴,弓着腰,一步一步慢慢靠近蝴蝶。

7.是谁来呼风唤雨呢?当然是人类。 (仿写设问句)

8.用下面的两个词语描绘某种事物。

霎时 顿时 忽然 过了一会儿 一会儿工夫

五、现代文阅读

母亲的心

①熬过六岁那年的漫长严冬,我终于从一场大病中清醒了过来。

②春日的阳光洒在窗外的夹竹桃上,投下斑驳的树影。母亲却明显憔悴了,那瘦弱的样子差点让我不敢认,但她的精神状态却很好,仿佛捡回了珍贵的珠宝一般小心地守护着我。

③久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹,却让家人犯了难:在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!

④好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了。我们村子外面有很多纵横交错的溪流,六月,若翻开小溪里的一块块大石头,可以找得到螃蟹。可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的。

⑤母亲不死心,沿着溪流一路上行,在一块块或大或小的石头下面翻找着。春天的溪水冰凉刺骨,却冻不住她心里涌动的希望。

⑥或许上天也怜惜母亲那深切的舐犊之情吧,在母亲双手肿胀发抖,几乎绝望的时候,她终于发现了一只个头肥大的螃蟹,正在一块大石头下面迟缓地爬动着。

⑦母亲的惊喜可想而知,她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶恐无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖。因为那是一只母蟹,它鼓鼓的肚皮底下正围着无数只细如蚊子的小蟹,有的还爬到了母亲的手背上。

⑧母亲思忖了很久,把螃蟹又轻轻地放回了水里,可是刚放下,她又想起什么似的,赶紧再一次捞起了螃蟹,这样反复了好几次。在那个春寒料峭的日子里,一向坚强能干的母亲想必正面临着她人生中一次重大的选择罢!在抓起与放下的重复间,她的内心经历了一次又一次的自我交战与折磨。

⑨这个经过,我并没有亲眼看到,是母亲回来后坐在我的床头,抚摩着我的额头细细讲给我听的。母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经走出了十几步路。可是竹篓里那不断的沙沙的挣扎声,最终还是让她彻底丧失了往家走的勇气,再一次跑回溪边。放下母蟹的那一刹那,她潸然泪下!

⑩母亲最终是空着手回家的,在那个还带着寒意的春日里,母亲再也没能翻到第二只螃蟹。坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭。母亲擦着眼睛说,她并没有后悔放了那只母蟹,因为她也是一位母亲,天底下所有母亲的心是一样的。

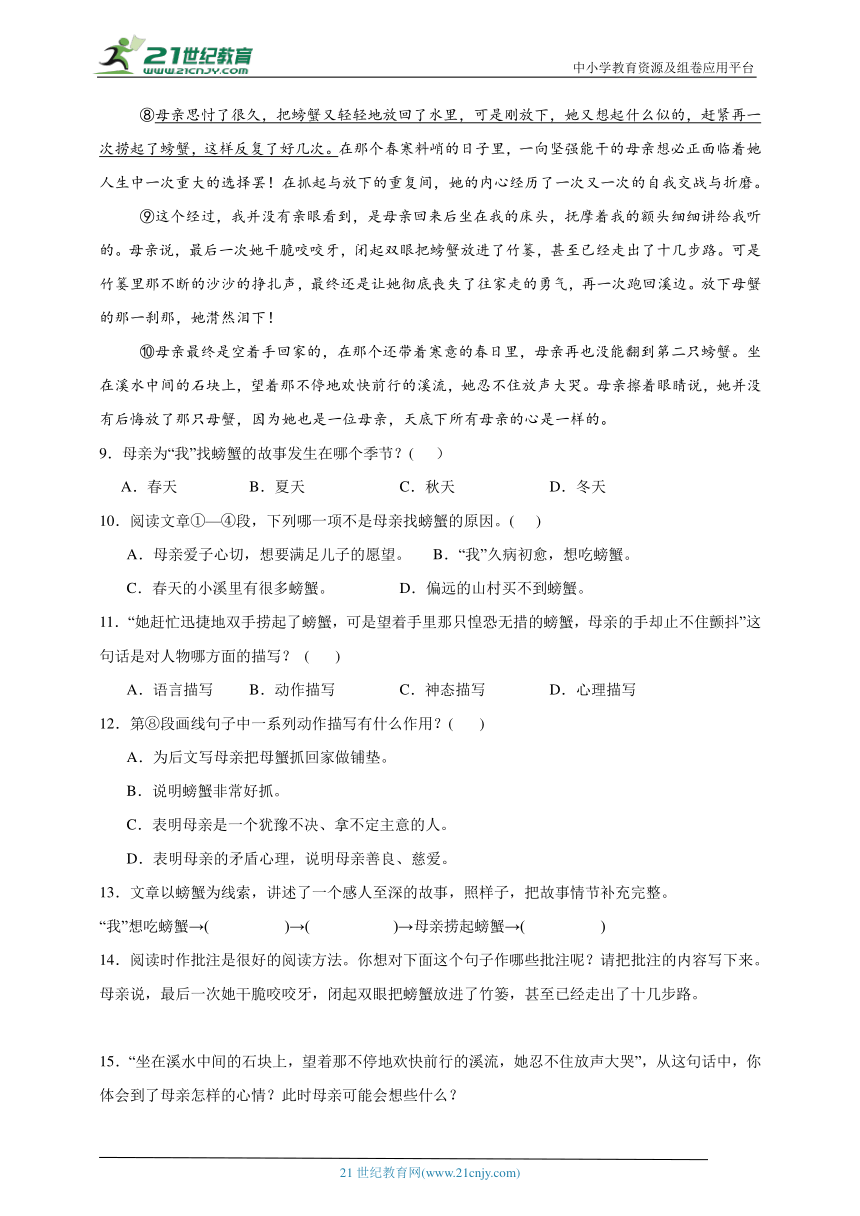

9.母亲为“我”找螃蟹的故事发生在哪个季节?( )

A.春天 B.夏天 C.秋天 D.冬天

10.阅读文章①—④段,下列哪一项不是母亲找螃蟹的原因。( )

A.母亲爱子心切,想要满足儿子的愿望。 B.“我”久病初愈,想吃螃蟹。

C.春天的小溪里有很多螃蟹。 D.偏远的山村买不到螃蟹。

11.“她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶恐无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖”这句话是对人物哪方面的描写? ( )

A.语言描写 B.动作描写 C.神态描写 D.心理描写

12.第⑧段画线句子中一系列动作描写有什么作用?( )

A.为后文写母亲把母蟹抓回家做铺垫。

B.说明螃蟹非常好抓。

C.表明母亲是一个犹豫不决、拿不定主意的人。

D.表明母亲的矛盾心理,说明母亲善良、慈爱。

13.文章以螃蟹为线索,讲述了一个感人至深的故事,照样子,把故事情节补充完整。

“我”想吃螃蟹→( )→( )→母亲捞起螃蟹→( )

14.阅读时作批注是很好的阅读方法。你想对下面这个句子作哪些批注呢?请把批注的内容写下来。

母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经走出了十几步路。

15.“坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭”,从这句话中,你体会到了母亲怎样的心情?此时母亲可能会想些什么?

16.认真阅读短文,提出两个有价值的问题。

特殊的墙

暑假里的一天,我做完作业,无意间打开电视机。这时,电视里正出现抗洪抢险的紧张场面。只见滔滔的洪水奔腾而下,抢险大军背着一包又一包沙袋,快速冲上堤坝。谁知水流湍急,沙袋刚扔下去,就被洪水冲走了,把一辆卡车推下去堵决口,谁知又被洪水冲走了。怎么办?怎么办?在这紧急?关头,只见抗洪战士手挽着手,纵身跳入洪流中,用血肉之躯筑起了一道人墙。墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?

面对这堵“墙”,我愕然了。这是一堵不平凡的“墙”,它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它完全可以与我国的世界之最的万里长城一样震惊中外,甚至比万里长城更伟大。

今天的社会上,不是还有一些人也在筑“墙”吗?他们是贪国家之财,用来堆砌个人的安乐窝。这种人,也许能在这堵“墙”里取得暂时的欢乐,但这堵“墙”迟早是要倒塌的。

面对此情此景,我再也坐不住了。我拿起自己心爱的储钱罐,跑出家门……

17.文章第一自然段中破折号的作用是( )

A.表示说明或注释。 B.表示声音的延长。 C.表示意思的转换、跳跃或转折。

18.文中画横线的句子运用了 的修辞手法,加强语气,说明墙的正常的制作材料,也是为了反衬战士们

19.短文中的“墙”有什么不同?它的重要意义是什么?

20.根据理解,概括社会上的其他人筑的反面的“墙”是指什么。

21.“我”拿起储钱罐跑出家门可能做什么?

参考答案:

1.D

A.抵御(yì)——(yù);

B.权利(qián)——(quán),待一会儿(dài)——(dāi);

C.奉命(fòng)——(fèng);

2.B

B.山崩地烈——山崩地裂;

3.C

本题中有语病的是C项,问题在于关联词语使用不当,本句话中前后句是转折关系,用无论......都……连接。

4. 奈 随 遇 横 竖 阿 善 愤 愤 腾 驾 垂 丧 大公无私 高风亮节 眉清目秀 玉树临风 孙悟空

①无可奈何:指感到没有办法,只有这样了。

②随遇而安:指能顺应环境,在任何境遇中都能满足。

③横七竖八:有的横,有的竖,杂乱无章。形容纵横杂乱。

④刚正不阿:刚强正直,不逢迎,无偏私。

⑤慈眉善目:形容人的容貌一副善良的样子。

⑥愤愤不平:心中不服,感到气愤。

⑦腾云驾雾:乘着云,驾着雾。神话小说描写神仙、妖魔或得道的人可以乘着云雾在空中飞行。也形容人在身体、精神处于不正常状态的举止。还形容有超自然的能力或技能等。

⑧垂头丧气:形容失望或受到挫折时情绪低沉的样子。

(1)例词“④刚正不阿”指刚强正直,不逢迎,无偏私。是一个褒义词。题中要求再仿写两个表现人物精神品质的成语。这类成语比较多,如:视死如归、铁面无私、义无反顾、正气凛然等。

(2)例词“⑤慈眉善目”形容人的容貌一副善良的样子。题中要求写两个描写人物外貌的成语。这类成语比较多,如:明眸皓齿、鹤发童颜、容光焕发等。

(3)“腾云驾雾”:是乘着云,驾着雾。古代神话小说中形容神仙的法术。

想到的神话中的人物有:二郎神、太白金星、东海龙王。

5. 竞走取之 不动 树在道边而多子,此必苦李 梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香 不识庐山真面目,只缘身在此山中 生当作人杰,死亦为鬼雄。 莫愁前路无知己 天下谁人不识君? 一言既出 驷马难追

6.小女孩靠近蝴蝶。

缩句,就是把“枝稠叶茂”的长句子,缩短为只留“主干”的短句子,并且不能改变原句的主要意思,就是去枝波叶。缩句步骤:第一,弄懂句子的意思;第二,标出应留词语(主干和必须保留的枝叶)﹔第三,检查对错优劣。找出“的”“地”“得”,把“的”“地”前面的修饰成分去掉,把“得”后面的补充部分去掉。 主语:小女孩,谓语:靠近,宾语:蝴蝶,;去掉“抿着嘴,弓着腰”“一步一步慢慢”。 所以答案为:小女孩靠近蝴蝶。

7.是谁来播种耕耘呢?当然是勤劳的农民。

题干要求仿写设问句。分析例句可知,设问句的特点是先提出一个问题,接着再回答问题,即自问自答。例句中“是谁来呼风唤雨呢?”是提出的问题,“当然是人类”是答案。仿写时也要有问有答,即提出问题,回答问题。

如:是谁来担负祖国的未来?当然是年轻人。

8.天空忽然黑了起来,顿时一场大雨倾盆而下。

首先确定“霎时、顿时、忽然、过了一会儿、一会儿工夫”这些词语都用于时间的转换,且形容时间非常短暂。解答时,根据题目给出的词语,选出两个,进行描绘事物。做到语句通顺,内容合理。

示例:天阴沉沉的,一会儿工夫,风也呼呼地刮了起来,忽然一声巨雷响起来,顷刻间,下起了雷雨。

9.A 10.C 11.B 12.D 13. 母亲出去找螃蟹 母亲发现母蟹 母亲放走母蟹 14.“咬咬牙”“闭起双眼”这些词语,生动地写出了母亲下定决心抓螃蟹时的艰难,表现出母亲内心的挣扎。从这一连串动作,能深切感受到母亲在满足孩子愿望与放走母蟹之间的极度纠结,凸显了母爱的深沉与复杂。 15.从“坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭”这句话,体会到母亲极度失落、难过又无奈的心情 。此时母亲可能会想:“孩子想吃螃蟹,可我好不容易找到一只,却是带着小蟹的母蟹,我怎么忍心抓走它,可空手回去又没法满足孩子,该怎么办啊。” 16.①文章开头写“我”熬过六岁那年的漫长严冬大病初愈,这对后文故事发展有什么作用?

②为什么母亲说“天底下所有母亲的心是一样的”,怎么理解这句话?

9.本题考查提取和分析信息的能力。

文章第④段提到“可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的”,通过这句明确表明了母亲为“我”找螃蟹的故事发生的季节是春天。

10.本题考查对短文内容的理解。

A.从文章第④段“好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了”可以看出母亲爱子心切,想要满足儿子的愿望,所以该选项是母亲找螃蟹的原因。

B.文章第③段“久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹”体现了“我”久病初愈想吃螃蟹,这也是母亲找螃蟹的缘由,该选项符合。

C.文中第④段提到“可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的”,说明春天小溪里螃蟹并不好找,不是有很多螃蟹,所以该项不是母亲找螃蟹的原因。

D.第③段“在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!”表明山村买不到螃蟹,这使得母亲只能通过去小溪里找的方式来满足“我”想吃螃蟹的愿望,属于母亲找螃蟹的原因。

11.本题考查对句子的理解。

第⑦段这个句子中“捞起”“望着”“颤抖”这些词语都是对母亲手部动作的描述,通过这些动作生动地展现了母亲当时的状态,所以是动作描写,故选B。

12.本题考查句子的作用。

第⑧段中此句,从反复放、捞的动作可知,母亲既想满足我吃螃蟹的愿望,又不忍抓走母蟹及小蟹,体现矛盾心理与善良慈爱,故选D。

13.本题考查梳理短文内容的能力。

从第④自然段“母亲自有她的法子,拎着竹篓出去”可知母亲去寻找螃蟹;第⑥自然段“她终于发现了一只个头肥大的螃蟹”表明发现母蟹;第⑧⑨自然段描述母亲反复纠结后最终放走螃蟹。

示例:母亲翻找螃蟹、母亲发现螃蟹、母亲放走螃蟹。

14.本题考查批注。

批注可从人物描写方法、关键词、表达情感、展现人物心理等角度入手。分析此句中“咬咬牙”“闭起双眼”等动作描写体现的母亲心理,以及 “十几步路” 所反映出的母亲内心挣扎程度。

示例:“咬咬牙”“闭起双眼”生动形象地写出母亲下定决心带走螃蟹时内心的纠结与不忍,她既想满足孩子的愿望,又心疼母蟹一家分离。从中能深切感受到母亲内心的挣扎,十几步路并不长,却承载着母亲对孩子的爱和对母蟹的怜悯两种强烈情感的拉扯,让人为之动容。

15.本题考查拓展性思维。

理解句子中母亲的心情,要结合前文找螃蟹的艰难过程以及她最终空手而归的结果,还有她作为母亲对孩子的爱与对母蟹的共情。思考她可能想的内容,要设身处地从她的处境出发,围绕孩子的需求、自己的无奈等方面。

示例:体会到母亲极度失落、愧疚又无奈的心情。此时母亲可能会想:孩子想吃螃蟹,我却没能找到,好不容易碰到一只,可它也是个母亲,我实在下不了手,我这当妈的怎么就这么没用,让孩子失望了。

16.本题考查提问的能力。

可以从文章的主题、人物情感、情节发展、写作手法等角度去思考问题,所提问题要能引发深入思考,有助于更好地理解文章内容。

示例:

①母亲反复抓起又放下母蟹的过程中,内心主要纠结的点是什么?

②文章开头描写母亲憔悴却精神状态好这一细节,对表现母亲的形象有什么作用?

17.A 18. 反问 用血肉之躯筑成墙的精神可歌可泣 19.它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它象征着中华儿女团结奋进、打不倒、压不垮的爱国品质。 20.自私自利、损公肥私的行为。 21.为发生洪涝灾害的地区捐款。

17.考查对标点作用的辨析。

破折号的作用:表示解释说明;表示意思的转折及转换;表示意思的递进;用于标明语句间的因果关系,破折号前是果,后是因;表语言的延长。

结合“墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”可以看出后半句是对“墙”的解释说明。

18.考查对文章的理解和修辞的辨析。

结合“墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”中的“不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”可以看出运用了反问的修辞手法。

结合“关头,只见抗洪战士手挽着手,纵身跳入洪流中,用血肉之躯筑起了一道人墙。”中可以看出对战士用用血肉之躯筑成墙的精神的赞美。

19.考查对文章的理解。

结合“它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它完全可以与我国的世界之最的万里长城一样震惊中外,甚至比万里长城更伟大。”中可以看出。

20.考查对文章的理解。

结合“他们是贪国家之财,用来堆砌个人的安乐窝。这种人,也许能在这堵‘墙’里取得暂时的欢乐,但这堵‘墙’迟早是要倒塌的。”中可以看出。

21.考查学生的文章理解和语言表达能力。

这是一道开放题,作答时要结合对文章的进行理解,分析作者的写作意图和生活实际,结合自己的语言作答即可,表达合理,答案不唯一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末模拟练 2024--2025学年

小学语文统编版四年级上册

一、选择题

1.下面加点字的读音完全正确的一项是( )

A.某年(mǒu) 抵御(yì) 凛冽(liè) 玻璃框(kuàng)

B.镜匣(xiá) 权利(qián) 馈赠(kuì) 待一会儿(dài)

C.酬谢(chóu) 奉命(fòng) 酵母(jiào) 强逼(qiǎng)

D.嗜好( shì) 杀菌(jūn) 间隔(jiàn) 悄没声儿(qiǎo)

2.下面词语中,有错别字的一项是( )

A.豌豆 苍蝇 无缘无故 B.撤换 求饶 山崩地烈

C.卧室 发颤 随遇而安 D.叶柄 奥秘 左顾右盼

3.下列句子有语病的一项是( )

A.一旦失去了你啊,那就仿佛没有了灵魂。

B.我们要继承和发扬中华民族的爱国主义优良传统。

C.只要戏园子老板开出的条件多么优厚,梅兰芳就拒绝了。

D.周恩来和同学一路上左顾右盼,忽然发现巡警局门前围着一群人。

二、词语积累

4.将下面词语补充完整,再完成练习。

①无可( )何 ②( )( )而安 ③( )七( )八 ④刚正不( )

⑤慈眉( )目 ⑥( )( )不平 ⑦( )云( )雾 ⑧( )头( )气

(1)仿照词语④再写两个表现人物精神品质的成语( )( )

(2)仿照词语⑤再写两个描写人物外貌的成语( )( )

(3)读词语⑦,让我想到了神话中的人物( )

三、积累填空

5.根据课本内容填空。

(1)《王戎不取道旁李》一文中,当看到路旁的李树结满李子时,其他小孩的想法是“ ”,王戎的表现是“ ”。王戎之所以有这样的表现,是因为他认为“ ”。

(2)诗中有理。宋代诗人卢钺在《雪梅》中借诗句“ , ”表达事物各有其短,各有所长的观点,苏轼在《题西林壁》中,用诗句“ ”告诉我们要想认清物的真相与全貌,就要跳出局部,从整体观察。

(3)诗中有情。李清照用诗句“ ”表达了为国 建功立业的愿望。在送别朋友董大时,高适吟诵“ ? ”,既表达了对朋友的依依不舍之情,也展现出诗人的豪迈豁达。

(4)浩浩答应别人的事总是做不到,我可以用“ , 来劝诫他要说到做到,信守承诺。

四、句子训练

6.把句子说得更简洁。(不超过7个字)

小女孩抿着嘴,弓着腰,一步一步慢慢靠近蝴蝶。

7.是谁来呼风唤雨呢?当然是人类。 (仿写设问句)

8.用下面的两个词语描绘某种事物。

霎时 顿时 忽然 过了一会儿 一会儿工夫

五、现代文阅读

母亲的心

①熬过六岁那年的漫长严冬,我终于从一场大病中清醒了过来。

②春日的阳光洒在窗外的夹竹桃上,投下斑驳的树影。母亲却明显憔悴了,那瘦弱的样子差点让我不敢认,但她的精神状态却很好,仿佛捡回了珍贵的珠宝一般小心地守护着我。

③久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹,却让家人犯了难:在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!

④好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了。我们村子外面有很多纵横交错的溪流,六月,若翻开小溪里的一块块大石头,可以找得到螃蟹。可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的。

⑤母亲不死心,沿着溪流一路上行,在一块块或大或小的石头下面翻找着。春天的溪水冰凉刺骨,却冻不住她心里涌动的希望。

⑥或许上天也怜惜母亲那深切的舐犊之情吧,在母亲双手肿胀发抖,几乎绝望的时候,她终于发现了一只个头肥大的螃蟹,正在一块大石头下面迟缓地爬动着。

⑦母亲的惊喜可想而知,她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶恐无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖。因为那是一只母蟹,它鼓鼓的肚皮底下正围着无数只细如蚊子的小蟹,有的还爬到了母亲的手背上。

⑧母亲思忖了很久,把螃蟹又轻轻地放回了水里,可是刚放下,她又想起什么似的,赶紧再一次捞起了螃蟹,这样反复了好几次。在那个春寒料峭的日子里,一向坚强能干的母亲想必正面临着她人生中一次重大的选择罢!在抓起与放下的重复间,她的内心经历了一次又一次的自我交战与折磨。

⑨这个经过,我并没有亲眼看到,是母亲回来后坐在我的床头,抚摩着我的额头细细讲给我听的。母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经走出了十几步路。可是竹篓里那不断的沙沙的挣扎声,最终还是让她彻底丧失了往家走的勇气,再一次跑回溪边。放下母蟹的那一刹那,她潸然泪下!

⑩母亲最终是空着手回家的,在那个还带着寒意的春日里,母亲再也没能翻到第二只螃蟹。坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭。母亲擦着眼睛说,她并没有后悔放了那只母蟹,因为她也是一位母亲,天底下所有母亲的心是一样的。

9.母亲为“我”找螃蟹的故事发生在哪个季节?( )

A.春天 B.夏天 C.秋天 D.冬天

10.阅读文章①—④段,下列哪一项不是母亲找螃蟹的原因。( )

A.母亲爱子心切,想要满足儿子的愿望。 B.“我”久病初愈,想吃螃蟹。

C.春天的小溪里有很多螃蟹。 D.偏远的山村买不到螃蟹。

11.“她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶恐无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖”这句话是对人物哪方面的描写? ( )

A.语言描写 B.动作描写 C.神态描写 D.心理描写

12.第⑧段画线句子中一系列动作描写有什么作用?( )

A.为后文写母亲把母蟹抓回家做铺垫。

B.说明螃蟹非常好抓。

C.表明母亲是一个犹豫不决、拿不定主意的人。

D.表明母亲的矛盾心理,说明母亲善良、慈爱。

13.文章以螃蟹为线索,讲述了一个感人至深的故事,照样子,把故事情节补充完整。

“我”想吃螃蟹→( )→( )→母亲捞起螃蟹→( )

14.阅读时作批注是很好的阅读方法。你想对下面这个句子作哪些批注呢?请把批注的内容写下来。

母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经走出了十几步路。

15.“坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭”,从这句话中,你体会到了母亲怎样的心情?此时母亲可能会想些什么?

16.认真阅读短文,提出两个有价值的问题。

特殊的墙

暑假里的一天,我做完作业,无意间打开电视机。这时,电视里正出现抗洪抢险的紧张场面。只见滔滔的洪水奔腾而下,抢险大军背着一包又一包沙袋,快速冲上堤坝。谁知水流湍急,沙袋刚扔下去,就被洪水冲走了,把一辆卡车推下去堵决口,谁知又被洪水冲走了。怎么办?怎么办?在这紧急?关头,只见抗洪战士手挽着手,纵身跳入洪流中,用血肉之躯筑起了一道人墙。墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?

面对这堵“墙”,我愕然了。这是一堵不平凡的“墙”,它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它完全可以与我国的世界之最的万里长城一样震惊中外,甚至比万里长城更伟大。

今天的社会上,不是还有一些人也在筑“墙”吗?他们是贪国家之财,用来堆砌个人的安乐窝。这种人,也许能在这堵“墙”里取得暂时的欢乐,但这堵“墙”迟早是要倒塌的。

面对此情此景,我再也坐不住了。我拿起自己心爱的储钱罐,跑出家门……

17.文章第一自然段中破折号的作用是( )

A.表示说明或注释。 B.表示声音的延长。 C.表示意思的转换、跳跃或转折。

18.文中画横线的句子运用了 的修辞手法,加强语气,说明墙的正常的制作材料,也是为了反衬战士们

19.短文中的“墙”有什么不同?它的重要意义是什么?

20.根据理解,概括社会上的其他人筑的反面的“墙”是指什么。

21.“我”拿起储钱罐跑出家门可能做什么?

参考答案:

1.D

A.抵御(yì)——(yù);

B.权利(qián)——(quán),待一会儿(dài)——(dāi);

C.奉命(fòng)——(fèng);

2.B

B.山崩地烈——山崩地裂;

3.C

本题中有语病的是C项,问题在于关联词语使用不当,本句话中前后句是转折关系,用无论......都……连接。

4. 奈 随 遇 横 竖 阿 善 愤 愤 腾 驾 垂 丧 大公无私 高风亮节 眉清目秀 玉树临风 孙悟空

①无可奈何:指感到没有办法,只有这样了。

②随遇而安:指能顺应环境,在任何境遇中都能满足。

③横七竖八:有的横,有的竖,杂乱无章。形容纵横杂乱。

④刚正不阿:刚强正直,不逢迎,无偏私。

⑤慈眉善目:形容人的容貌一副善良的样子。

⑥愤愤不平:心中不服,感到气愤。

⑦腾云驾雾:乘着云,驾着雾。神话小说描写神仙、妖魔或得道的人可以乘着云雾在空中飞行。也形容人在身体、精神处于不正常状态的举止。还形容有超自然的能力或技能等。

⑧垂头丧气:形容失望或受到挫折时情绪低沉的样子。

(1)例词“④刚正不阿”指刚强正直,不逢迎,无偏私。是一个褒义词。题中要求再仿写两个表现人物精神品质的成语。这类成语比较多,如:视死如归、铁面无私、义无反顾、正气凛然等。

(2)例词“⑤慈眉善目”形容人的容貌一副善良的样子。题中要求写两个描写人物外貌的成语。这类成语比较多,如:明眸皓齿、鹤发童颜、容光焕发等。

(3)“腾云驾雾”:是乘着云,驾着雾。古代神话小说中形容神仙的法术。

想到的神话中的人物有:二郎神、太白金星、东海龙王。

5. 竞走取之 不动 树在道边而多子,此必苦李 梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香 不识庐山真面目,只缘身在此山中 生当作人杰,死亦为鬼雄。 莫愁前路无知己 天下谁人不识君? 一言既出 驷马难追

6.小女孩靠近蝴蝶。

缩句,就是把“枝稠叶茂”的长句子,缩短为只留“主干”的短句子,并且不能改变原句的主要意思,就是去枝波叶。缩句步骤:第一,弄懂句子的意思;第二,标出应留词语(主干和必须保留的枝叶)﹔第三,检查对错优劣。找出“的”“地”“得”,把“的”“地”前面的修饰成分去掉,把“得”后面的补充部分去掉。 主语:小女孩,谓语:靠近,宾语:蝴蝶,;去掉“抿着嘴,弓着腰”“一步一步慢慢”。 所以答案为:小女孩靠近蝴蝶。

7.是谁来播种耕耘呢?当然是勤劳的农民。

题干要求仿写设问句。分析例句可知,设问句的特点是先提出一个问题,接着再回答问题,即自问自答。例句中“是谁来呼风唤雨呢?”是提出的问题,“当然是人类”是答案。仿写时也要有问有答,即提出问题,回答问题。

如:是谁来担负祖国的未来?当然是年轻人。

8.天空忽然黑了起来,顿时一场大雨倾盆而下。

首先确定“霎时、顿时、忽然、过了一会儿、一会儿工夫”这些词语都用于时间的转换,且形容时间非常短暂。解答时,根据题目给出的词语,选出两个,进行描绘事物。做到语句通顺,内容合理。

示例:天阴沉沉的,一会儿工夫,风也呼呼地刮了起来,忽然一声巨雷响起来,顷刻间,下起了雷雨。

9.A 10.C 11.B 12.D 13. 母亲出去找螃蟹 母亲发现母蟹 母亲放走母蟹 14.“咬咬牙”“闭起双眼”这些词语,生动地写出了母亲下定决心抓螃蟹时的艰难,表现出母亲内心的挣扎。从这一连串动作,能深切感受到母亲在满足孩子愿望与放走母蟹之间的极度纠结,凸显了母爱的深沉与复杂。 15.从“坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她忍不住放声大哭”这句话,体会到母亲极度失落、难过又无奈的心情 。此时母亲可能会想:“孩子想吃螃蟹,可我好不容易找到一只,却是带着小蟹的母蟹,我怎么忍心抓走它,可空手回去又没法满足孩子,该怎么办啊。” 16.①文章开头写“我”熬过六岁那年的漫长严冬大病初愈,这对后文故事发展有什么作用?

②为什么母亲说“天底下所有母亲的心是一样的”,怎么理解这句话?

9.本题考查提取和分析信息的能力。

文章第④段提到“可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的”,通过这句明确表明了母亲为“我”找螃蟹的故事发生的季节是春天。

10.本题考查对短文内容的理解。

A.从文章第④段“好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了”可以看出母亲爱子心切,想要满足儿子的愿望,所以该选项是母亲找螃蟹的原因。

B.文章第③段“久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹”体现了“我”久病初愈想吃螃蟹,这也是母亲找螃蟹的缘由,该选项符合。

C.文中第④段提到“可是,在还寒冷的春天,螃蟹躲在岩洞里是很难找得到的”,说明春天小溪里螃蟹并不好找,不是有很多螃蟹,所以该项不是母亲找螃蟹的原因。

D.第③段“在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!”表明山村买不到螃蟹,这使得母亲只能通过去小溪里找的方式来满足“我”想吃螃蟹的愿望,属于母亲找螃蟹的原因。

11.本题考查对句子的理解。

第⑦段这个句子中“捞起”“望着”“颤抖”这些词语都是对母亲手部动作的描述,通过这些动作生动地展现了母亲当时的状态,所以是动作描写,故选B。

12.本题考查句子的作用。

第⑧段中此句,从反复放、捞的动作可知,母亲既想满足我吃螃蟹的愿望,又不忍抓走母蟹及小蟹,体现矛盾心理与善良慈爱,故选D。

13.本题考查梳理短文内容的能力。

从第④自然段“母亲自有她的法子,拎着竹篓出去”可知母亲去寻找螃蟹;第⑥自然段“她终于发现了一只个头肥大的螃蟹”表明发现母蟹;第⑧⑨自然段描述母亲反复纠结后最终放走螃蟹。

示例:母亲翻找螃蟹、母亲发现螃蟹、母亲放走螃蟹。

14.本题考查批注。

批注可从人物描写方法、关键词、表达情感、展现人物心理等角度入手。分析此句中“咬咬牙”“闭起双眼”等动作描写体现的母亲心理,以及 “十几步路” 所反映出的母亲内心挣扎程度。

示例:“咬咬牙”“闭起双眼”生动形象地写出母亲下定决心带走螃蟹时内心的纠结与不忍,她既想满足孩子的愿望,又心疼母蟹一家分离。从中能深切感受到母亲内心的挣扎,十几步路并不长,却承载着母亲对孩子的爱和对母蟹的怜悯两种强烈情感的拉扯,让人为之动容。

15.本题考查拓展性思维。

理解句子中母亲的心情,要结合前文找螃蟹的艰难过程以及她最终空手而归的结果,还有她作为母亲对孩子的爱与对母蟹的共情。思考她可能想的内容,要设身处地从她的处境出发,围绕孩子的需求、自己的无奈等方面。

示例:体会到母亲极度失落、愧疚又无奈的心情。此时母亲可能会想:孩子想吃螃蟹,我却没能找到,好不容易碰到一只,可它也是个母亲,我实在下不了手,我这当妈的怎么就这么没用,让孩子失望了。

16.本题考查提问的能力。

可以从文章的主题、人物情感、情节发展、写作手法等角度去思考问题,所提问题要能引发深入思考,有助于更好地理解文章内容。

示例:

①母亲反复抓起又放下母蟹的过程中,内心主要纠结的点是什么?

②文章开头描写母亲憔悴却精神状态好这一细节,对表现母亲的形象有什么作用?

17.A 18. 反问 用血肉之躯筑成墙的精神可歌可泣 19.它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它象征着中华儿女团结奋进、打不倒、压不垮的爱国品质。 20.自私自利、损公肥私的行为。 21.为发生洪涝灾害的地区捐款。

17.考查对标点作用的辨析。

破折号的作用:表示解释说明;表示意思的转折及转换;表示意思的递进;用于标明语句间的因果关系,破折号前是果,后是因;表语言的延长。

结合“墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”可以看出后半句是对“墙”的解释说明。

18.考查对文章的理解和修辞的辨析。

结合“墙——不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”中的“不是该用砖和水泥砌成的建筑吗?”可以看出运用了反问的修辞手法。

结合“关头,只见抗洪战士手挽着手,纵身跳入洪流中,用血肉之躯筑起了一道人墙。”中可以看出对战士用用血肉之躯筑成墙的精神的赞美。

19.考查对文章的理解。

结合“它是由堂堂七尺男儿之躯,是一颗颗燃烧着的爱国爱民的赤诚的心垒成的。它完全可以与我国的世界之最的万里长城一样震惊中外,甚至比万里长城更伟大。”中可以看出。

20.考查对文章的理解。

结合“他们是贪国家之财,用来堆砌个人的安乐窝。这种人,也许能在这堵‘墙’里取得暂时的欢乐,但这堵‘墙’迟早是要倒塌的。”中可以看出。

21.考查学生的文章理解和语言表达能力。

这是一道开放题,作答时要结合对文章的进行理解,分析作者的写作意图和生活实际,结合自己的语言作答即可,表达合理,答案不唯一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录