统编版高中语文必修上册9.《念奴娇?赤壁怀古》《永遇乐?京口北固亭怀古》联读课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册9.《念奴娇?赤壁怀古》《永遇乐?京口北固亭怀古》联读课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

《念奴娇 赤壁怀古》

《永遇乐 京口北固亭怀古》

联读

古

万

不

负

流

云

有

凌

志

自

,

南宋俞文豹《吹剑续录》中载:“东坡在玉堂,有幕士善歌,因问:‘我词何如柳七?’对曰:‘柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铜琵琶,铁绰板,唱大江东去。公为之绝倒。”

在这则故事中,我们看见了几种诗歌风格?

什是豪放派

?

万里中原烽火北,一尊浊酒戍楼东。酒阑挥泪向悲风。

——张孝祥《西江月·问讯湖边春色》

天意从来高难问,况人情老易悲难诉!更南浦,送君去。

——张元千《贺新郎 · 送胡邦衡待制》

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

——陆游《诉衷情·当年万里觅封侯》

千古风流今在此,万里功名莫放休。君王三百州。

——辛弃疾《破阵子·掷地刘郎玉斗》

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。——苏轼 《江城子·密州出猎》

根据层层筛选,

我们将根据苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》和辛弃疾《永遇乐 京口北固亭怀古》,评选出“最具豪气的男神”

任务一

P

K

出

场

气

势

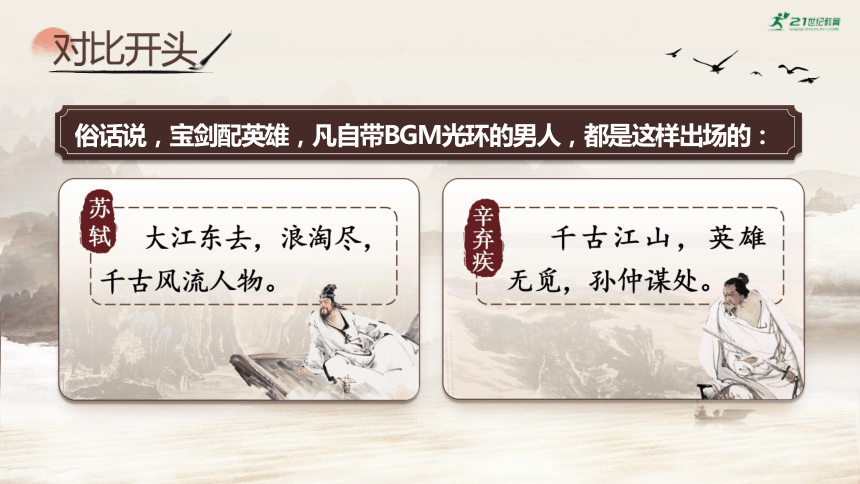

对比开头

俗话说,宝剑配英雄,凡自带BGM光环的男人,都是这样出场的:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

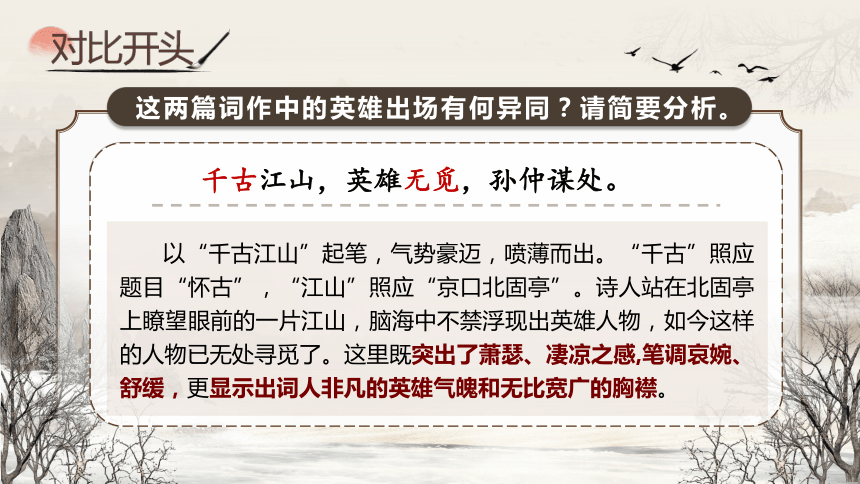

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

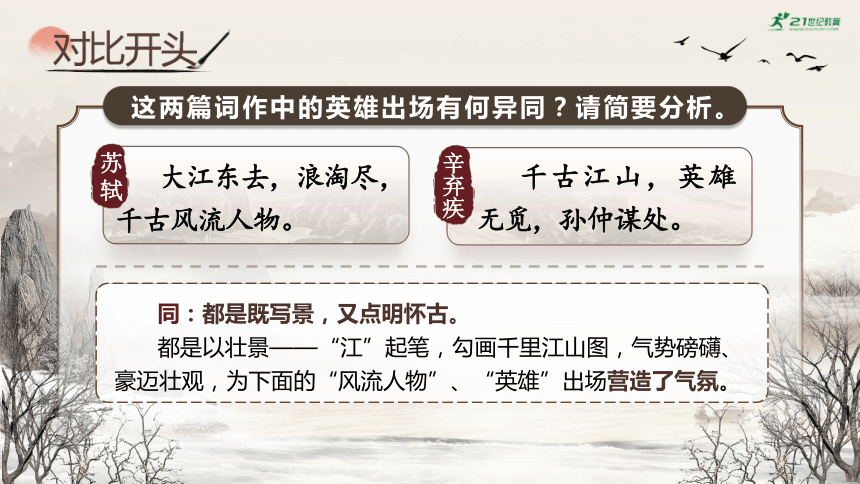

同:都是既写景,又点明怀古。

都是以壮景——“江”起笔,勾画千里江山图,气势磅礴、豪迈壮观,为下面的“风流人物”、“英雄”出场营造了气氛。

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

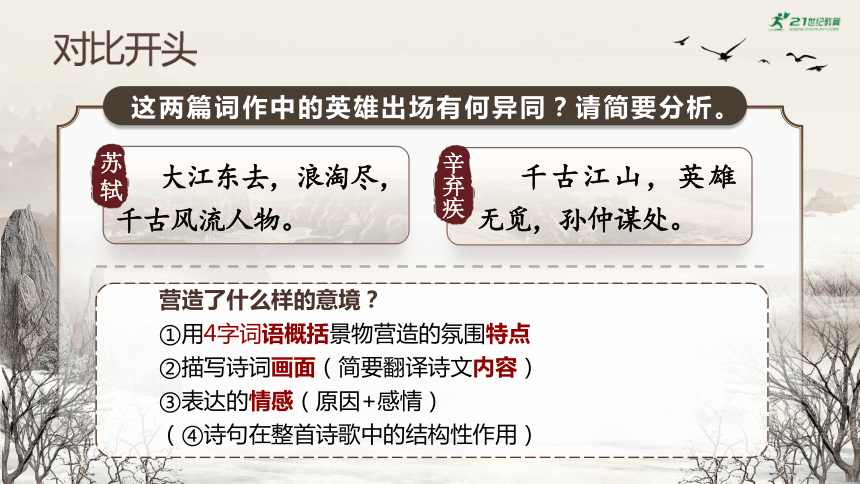

营造了什么样的意境?

①用4字词语概括景物营造的氛围特点

②描写诗词画面(简要翻译诗文内容)

③表达的情感(原因+感情)

(④诗句在整首诗歌中的结构性作用)

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

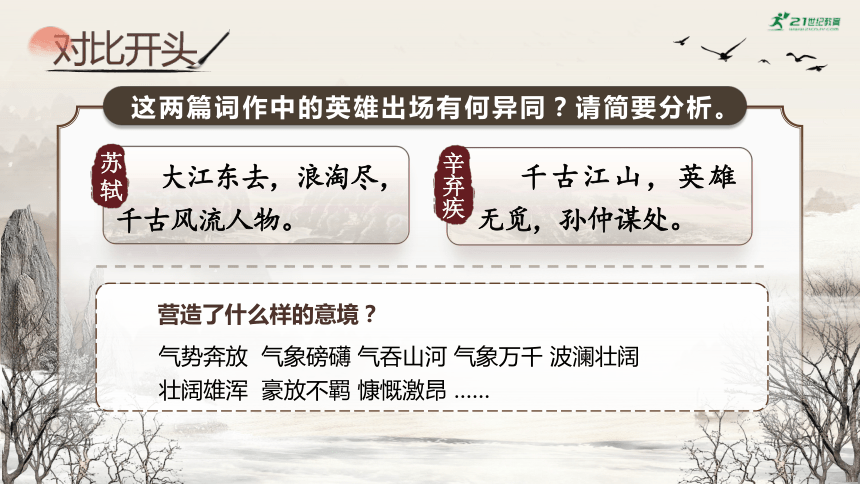

营造了什么样的意境?

气势奔放 气象磅礴 气吞山河 气象万千 波澜壮阔

壮阔雄浑 豪放不羁 慷慨激昂 ……

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

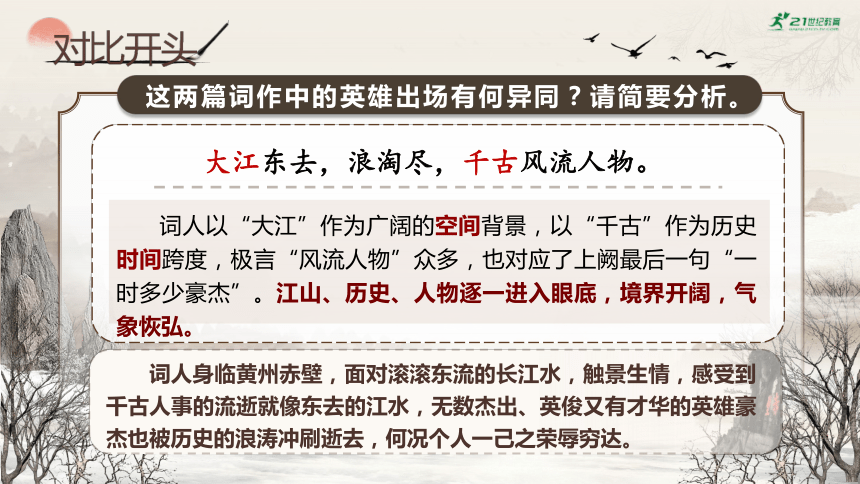

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

词人以“大江”作为广阔的空间背景,以“千古”作为历史时间跨度,极言“风流人物”众多,也对应了上阙最后一句“一时多少豪杰”。江山、历史、人物逐一进入眼底,境界开阔,气象恢弘。

词人身临黄州赤壁,面对滚滚东流的长江水,触景生情,感受到千古人事的流逝就像东去的江水,无数杰出、英俊又有才华的英雄豪杰也被历史的浪涛冲刷逝去,何况个人一己之荣辱穷达。

对比开头

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

以“千古江山”起笔,气势豪迈,喷薄而出。“千古”照应题目“怀古”,“江山”照应“京口北固亭”。诗人站在北固亭上瞭望眼前的一片江山,脑海中不禁浮现出英雄人物,如今这样的人物已无处寻觅了。这里既突出了萧瑟、凄凉之感,笔调哀婉、舒缓,更显示出词人非凡的英雄气魄和无比宽广的胸襟。

一个没有英雄的民族,是一个可悲的民族,

而一个拥有英雄而不知道爱戴他、拥护他的民族则更为可悲。

——郁达夫

对比写景

两位词人登高怀古所见之景物有何异同?请简要分析。

辛弃疾

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

苏轼

对比写景

相同点

《永遇乐 京口北固亭怀古》

写景选取的意象都是从历史时间线索和广阔空间视角入手,都满怀词人对祖国壮丽河山的热爱之情,以及对古代英雄的衬托、赞慕之意。

《念奴娇 赤壁怀古》

对比写景

不同点

苏词写景是点面结合。

《念奴娇 赤壁怀古》

先以“大江东去”的浩荡之广阔空间为背景,从“千古”“人物”到“公瑾”,由大到小,徐徐递进拉开画面,使江山、历史、人物逐一进入眼底,境界开阔,气象恢弘。

面

点

①以特写镜头描摹赤壁壮丽之景,抓住悬崖、陡壁、惊涛、波浪这些视觉、听觉宏大、有力量的意象,彰显气势。

②动词精妙,如“穿”“拍”“卷”。运用拟人、比喻和夸张,描绘了一幅波澜壮阔、奇险雄伟的赤壁江景图,让人想象出赤壁之战惊心动魄的场面和英雄豪杰们的雄姿;豪迈中带有对祖国大好河山的喜爱及对古代英雄的仰慕之情。

对比写景

不同点

《永遇乐 京口北固亭怀古》

辛词写景是虚实结合、古今对比。

以“千古江山”的壮阔之景拉开画面,转笔到眼前的实景舞榭歌台,斜阳草树,寻常巷陌,与昔日英雄的“金戈铁马,气吞万里如虎”驰骋疆场的壮怀豪迈之景形成今昔对比,平常巷陌的苍凉、衰败之景与辽阔江山、英豪豪迈的昔日鼎盛、繁华之景相对比,豪迈之中略带悲凉之意,烈士暮年、壮士断腕之意溢于言表。

王国维说,“一切景语皆情语。”景物寄托情思,情思和景物完美融合。请对比两首词中的意象、意境、情感。

《永遇乐 京口北固亭怀古》

《念奴娇 赤壁怀古》

意象

意境

情感

大江、故垒、乱石、惊涛、千堆雪

江山、舞榭、歌台、

斜阳、草树、巷陌

豪迈壮丽

豪迈悲壮

仰慕英雄,叹惋自己

追慕英雄,悲叹世事

任务二

P

K

英

雄

气

概

对比典故

“据事以类义,援古以证今。”

诗词中对历史故事、神话传说、寓言故事和前人妙语警句的引用,前者称事典,后者称语典。

它常用较少的词语拈指古事或古语以表达更多的意思,把作者不便直说、明说的话用含蓄凝练的语言表达出来。

用典

对比开头

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

生活、婚姻

人物

年龄

形象

职位

功业

仕途

《念奴娇 赤壁怀古》

周瑜

苏轼

对比开头

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

生活、婚姻

人物

年龄

形象

职位

功业

仕途

《念奴娇 赤壁怀古》

周瑜

苏轼

34岁(年轻有为)

47岁(年过半百)

英俊儒雅、风流倜傥

早生华发

幸福美满

东吴都督

功成名就

少年英雄,春风得意

屡遭不幸、三十丧妻

团练副使

功业未成

被贬黄州,仕途不顺

怀古伤己。

表达了对周瑜的缅怀敬仰之情,对自己的功业未就的感慨。

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

英雄无觅孙仲谋处。

人道寄奴曾住。金戈铁马,气吞万里如虎

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

孙权

刘裕

讽刺南宋统治者的无能,抒发自己的抗金仰慕英雄,渴盼抗金杀敌,建功立业之情。

怀古伤今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

封狼居胥

元嘉草草

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

霍去病

刘义隆

讽谏宋朝以历史为鉴,不要重蹈覆辙。有报效祖国的忠心,却不被重用的激愤之情。

借古讽今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

佛狸祠下,

一片神鸦社鼓

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

拓跋焘(tāo)

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧沉重,对南宋政权不可恢复中原的不满,又因百姓忘祖,对政治松懈,呼吁北伐时不我待。

借古讽今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

廉颇老矣,尚能饭否?

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

廉颇

自比,既有因谗言而被弃的苦闷,壮志未酬的忧愤,又有渴望重新被任用的期待。

借古讽今

对比形象

“天下智谋之士所见略同耳。” ——虞溥《江表传》

请你概括两首词中的“英雄”的成就,探究词人选取这些人物的原因。

对比形象

少年得志,婚姻美满,儒雅潇洒;赤壁之战,指挥若定,以弱胜强,建立功业。

继承大业,年轻有为,英明果断,积极抗曹。

出身卑微,励精图治,厉兵秣马,成就北伐大业。

北击匈奴,“封狼居胥”。

周瑜

孙权

刘裕

霍去病

廉颇

老当益壮,穷且益坚,壮心不已,愿为国家效命。

对比形象

在苏轼的笔下,有赤壁英雄周瑜,在辛弃疾的笔下,有成就伟业的孙权、刘裕,还有驰骋疆场的将领霍去病、廉颇等。词人之所以选取他们,是因为这些人物都是在动荡的年代里,仍能够建功立业,胸怀家国,且成就一番事业的历史

英雄,因此,均能体现出词人胸中的抱负以及豪放气势。

PK英雄气概

任

务

二

结论

苏东坡和辛弃疾,骨子里都是侠士,即便生活不如意,一颗雄心却仍在。苏轼仰慕英雄,期待可凭己身,承担卫国守边的重任。辛弃疾一生都在为打败金国收复失地而努力,于乱世中,有“英雄”跟他志同道合。“眼光有棱,足以照映一世之豪。背胛有负,足以荷载四国之重。”文才武略,心怀壮志,铁骨铮铮,心有家国,如璀璨群星指引后人砥砺前行,可谓大情怀!

任务三

P

K

时

代

理

想

对比境遇

时代的一粒灰,落在个人头上,便是一座山。

让我们一同走进两位词人所处的时代,看看他们在政治仕途上有何相似之处?

时代

年龄

理想

境遇

苏轼

辛弃疾

北宋,社会繁荣安定

南宋,社会兵荒马乱

在官场上有所作为

在战场上建功立业,收复失地,支持北伐

47岁

仕途多舛,被贬黄州

66岁

报国无门,提议受阻

写作背景

相同点

辛弃疾

苏轼

苏东坡和辛弃疾,都是在政治仕途上郁郁不得志的人。他们能把个人的政治遭遇放在当时统治集团的内部矛盾的焦点上来抒写自己的感慨,赋予词中形象更丰富的内涵,从而深化了主题。

写于宋宁宗开禧元年(1205年) ,辛弃疾当时已有六十六岁。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使。辛弃疾的意见没有引起南宋当权者的重视。

创作于1082年(神宗元丰五年),苏轼因“乌台诗案”被贬,来到赤壁矶的时候,已经谪居黄州两年有余,已四十七岁。

对比结尾

面对人生的困境,苏轼选择“还”,辛弃疾选择“问”。

请你读读两首词的结尾句,品一品“还”和“问”的意味,探究我们从中看到的词人形象。

对比结尾

在“还”之前,词人面对仕途的不顺,词人看到的是长江依旧,英雄已逝,早年的壮志犹在,感慨人生短暂,悲叹早生华发;在“还”之后,我们看到的是一个认清现实,看淡名利,化苦闷为自我安慰,与江月一起,共饮同醉,豪情永存释然的词人形象!

“还”意味着词人释怀、放下了。

对比结尾

“问”是词人以廉颇自况,对当权者的质“问”。

问的三层意味

一是表明自己为国效力、勇往直前的决心;

二是表现自己老当益壮,仍能奔赴疆场抗金杀敌;

三是抒写忧虑,担心自己可能会像廉颇那样被朝廷弃而不用,才能无法施展。

从“问”中可以看到一个心怀家国,既有因谗言而被弃的苦闷,壮志未酬的悲伤,又有渴望重新被任用的期待,悲愤壮怀,爱国激烈,化悲愤为力量的词人形象!

感悟结尾

苏轼的“还”,是渐渐地释怀、放下。

他的救赎源自于主动跳出了当时的困境与时局,站在一个更广阔的视角来看待当下的苦难困境,是超脱旷达的人生态度。

人生就是一次次的救赎,在这场救赎中,除了自己,没有人

能帮助你自己。请你结合两位词人的一“还”一“问”,评价一下他们的自我救赎,并说说带给我们的人生启示。

感悟结尾

辛弃疾的“问”,是又一次坚定的拾起。

他的救赎源自于从不认命,永远有着一股不可得又不愿放弃的干劲去冲破困境,是豪迈的人生态度。

人生就是一次次的救赎,在这场救赎中,除了自己,没有人

能帮助你自己。请你结合两位词人的一“还”一“问”,评价一

下他们的自我救赎,并说说带给我们的人生启示。

对比情感

余秋雨说:“中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。”

同是怀古之怀古之词,苏轼的《念奴娇 赤壁》与辛弃疾的《永遇乐 京口北固亭怀古》表现的怀古之情有何异同?

对比情感

辛弃疾

苏轼

借古讽今,追怀刘裕驰骋中原、所向披靡,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实, 痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情,更多地表现为悲愤不平和忧心如焚。

词人赞美周瑜的丰功伟业,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以施展。所以苏轼的怀古之情,惆怅中带有自我宽慰的旷达。

不同点

相同点

两首词都是词人面对祖国河山,缅怀古代英雄,表达渴望建功立业的豪情。

PK时代理想

任

务

三

王国维先生曾评道:“东坡之词旷,稼轩之词豪”。他们的怀古词一脉相承,但相比而言,苏轼的怀古词内容更为自由,旷达超脱、浩怀逸气,而辛弃疾的怀古词更多表现渴望收复失地、统一国家的壮志,感情豪壮、炽烈、沉郁悲愤。究其根本,产生这种差异的原因主要是二人所处的社会背景以及人生遭遇、人生抱负的不同。

PK时代理想

任

务

三

一个是失意的文人,被贬黄州;

一个是失意的英雄,不被重用;

一个是达观的饮者,化苦闷为自我安慰;

一个是壮心不已的老将,化悲愤为力量。

他们就是这天地之间浩然之气,在一俯一仰间行吟万物,在一笑一问中畅叙幽情。或深沉或豪迈,或高贵或可爱的灵魂,皆由其经历塑造。积极有为的人生态度,可谓大境界!

什么是豪放派

?

豪放派,是形成于中国宋代的词学流派之一。北宋诗文革新派作家如王安石、苏轼、苏辙都曾用“豪放”一词衡文评诗。第一个用“豪放”评词的是苏轼。

豪放词特点:创作视野较为广阔,气象恢弘雄放,喜用诗文的手法、句法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律,然而有时失之平直。

《念奴娇 赤壁怀古》

《永遇乐 京口北固亭怀古》

联读

古

万

不

负

流

云

有

凌

志

自

,

南宋俞文豹《吹剑续录》中载:“东坡在玉堂,有幕士善歌,因问:‘我词何如柳七?’对曰:‘柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板,歌杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铜琵琶,铁绰板,唱大江东去。公为之绝倒。”

在这则故事中,我们看见了几种诗歌风格?

什是豪放派

?

万里中原烽火北,一尊浊酒戍楼东。酒阑挥泪向悲风。

——张孝祥《西江月·问讯湖边春色》

天意从来高难问,况人情老易悲难诉!更南浦,送君去。

——张元千《贺新郎 · 送胡邦衡待制》

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

——陆游《诉衷情·当年万里觅封侯》

千古风流今在此,万里功名莫放休。君王三百州。

——辛弃疾《破阵子·掷地刘郎玉斗》

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。——苏轼 《江城子·密州出猎》

根据层层筛选,

我们将根据苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》和辛弃疾《永遇乐 京口北固亭怀古》,评选出“最具豪气的男神”

任务一

P

K

出

场

气

势

对比开头

俗话说,宝剑配英雄,凡自带BGM光环的男人,都是这样出场的:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

同:都是既写景,又点明怀古。

都是以壮景——“江”起笔,勾画千里江山图,气势磅礴、豪迈壮观,为下面的“风流人物”、“英雄”出场营造了气氛。

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

营造了什么样的意境?

①用4字词语概括景物营造的氛围特点

②描写诗词画面(简要翻译诗文内容)

③表达的情感(原因+感情)

(④诗句在整首诗歌中的结构性作用)

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

辛弃疾

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

苏轼

营造了什么样的意境?

气势奔放 气象磅礴 气吞山河 气象万千 波澜壮阔

壮阔雄浑 豪放不羁 慷慨激昂 ……

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

词人以“大江”作为广阔的空间背景,以“千古”作为历史时间跨度,极言“风流人物”众多,也对应了上阙最后一句“一时多少豪杰”。江山、历史、人物逐一进入眼底,境界开阔,气象恢弘。

词人身临黄州赤壁,面对滚滚东流的长江水,触景生情,感受到千古人事的流逝就像东去的江水,无数杰出、英俊又有才华的英雄豪杰也被历史的浪涛冲刷逝去,何况个人一己之荣辱穷达。

对比开头

对比开头

这两篇词作中的英雄出场有何异同?请简要分析。

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

以“千古江山”起笔,气势豪迈,喷薄而出。“千古”照应题目“怀古”,“江山”照应“京口北固亭”。诗人站在北固亭上瞭望眼前的一片江山,脑海中不禁浮现出英雄人物,如今这样的人物已无处寻觅了。这里既突出了萧瑟、凄凉之感,笔调哀婉、舒缓,更显示出词人非凡的英雄气魄和无比宽广的胸襟。

一个没有英雄的民族,是一个可悲的民族,

而一个拥有英雄而不知道爱戴他、拥护他的民族则更为可悲。

——郁达夫

对比写景

两位词人登高怀古所见之景物有何异同?请简要分析。

辛弃疾

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

苏轼

对比写景

相同点

《永遇乐 京口北固亭怀古》

写景选取的意象都是从历史时间线索和广阔空间视角入手,都满怀词人对祖国壮丽河山的热爱之情,以及对古代英雄的衬托、赞慕之意。

《念奴娇 赤壁怀古》

对比写景

不同点

苏词写景是点面结合。

《念奴娇 赤壁怀古》

先以“大江东去”的浩荡之广阔空间为背景,从“千古”“人物”到“公瑾”,由大到小,徐徐递进拉开画面,使江山、历史、人物逐一进入眼底,境界开阔,气象恢弘。

面

点

①以特写镜头描摹赤壁壮丽之景,抓住悬崖、陡壁、惊涛、波浪这些视觉、听觉宏大、有力量的意象,彰显气势。

②动词精妙,如“穿”“拍”“卷”。运用拟人、比喻和夸张,描绘了一幅波澜壮阔、奇险雄伟的赤壁江景图,让人想象出赤壁之战惊心动魄的场面和英雄豪杰们的雄姿;豪迈中带有对祖国大好河山的喜爱及对古代英雄的仰慕之情。

对比写景

不同点

《永遇乐 京口北固亭怀古》

辛词写景是虚实结合、古今对比。

以“千古江山”的壮阔之景拉开画面,转笔到眼前的实景舞榭歌台,斜阳草树,寻常巷陌,与昔日英雄的“金戈铁马,气吞万里如虎”驰骋疆场的壮怀豪迈之景形成今昔对比,平常巷陌的苍凉、衰败之景与辽阔江山、英豪豪迈的昔日鼎盛、繁华之景相对比,豪迈之中略带悲凉之意,烈士暮年、壮士断腕之意溢于言表。

王国维说,“一切景语皆情语。”景物寄托情思,情思和景物完美融合。请对比两首词中的意象、意境、情感。

《永遇乐 京口北固亭怀古》

《念奴娇 赤壁怀古》

意象

意境

情感

大江、故垒、乱石、惊涛、千堆雪

江山、舞榭、歌台、

斜阳、草树、巷陌

豪迈壮丽

豪迈悲壮

仰慕英雄,叹惋自己

追慕英雄,悲叹世事

任务二

P

K

英

雄

气

概

对比典故

“据事以类义,援古以证今。”

诗词中对历史故事、神话传说、寓言故事和前人妙语警句的引用,前者称事典,后者称语典。

它常用较少的词语拈指古事或古语以表达更多的意思,把作者不便直说、明说的话用含蓄凝练的语言表达出来。

用典

对比开头

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

生活、婚姻

人物

年龄

形象

职位

功业

仕途

《念奴娇 赤壁怀古》

周瑜

苏轼

对比开头

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

生活、婚姻

人物

年龄

形象

职位

功业

仕途

《念奴娇 赤壁怀古》

周瑜

苏轼

34岁(年轻有为)

47岁(年过半百)

英俊儒雅、风流倜傥

早生华发

幸福美满

东吴都督

功成名就

少年英雄,春风得意

屡遭不幸、三十丧妻

团练副使

功业未成

被贬黄州,仕途不顺

怀古伤己。

表达了对周瑜的缅怀敬仰之情,对自己的功业未就的感慨。

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

英雄无觅孙仲谋处。

人道寄奴曾住。金戈铁马,气吞万里如虎

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

孙权

刘裕

讽刺南宋统治者的无能,抒发自己的抗金仰慕英雄,渴盼抗金杀敌,建功立业之情。

怀古伤今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

封狼居胥

元嘉草草

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

霍去病

刘义隆

讽谏宋朝以历史为鉴,不要重蹈覆辙。有报效祖国的忠心,却不被重用的激愤之情。

借古讽今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

佛狸祠下,

一片神鸦社鼓

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

拓跋焘(tāo)

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧沉重,对南宋政权不可恢复中原的不满,又因百姓忘祖,对政治松懈,呼吁北伐时不我待。

借古讽今

对比典故

《永遇乐 京口北固亭怀古》

诗句

人物

情感

作用

廉颇老矣,尚能饭否?

这两首词都写了哪些什么典故?有何作用?

廉颇

自比,既有因谗言而被弃的苦闷,壮志未酬的忧愤,又有渴望重新被任用的期待。

借古讽今

对比形象

“天下智谋之士所见略同耳。” ——虞溥《江表传》

请你概括两首词中的“英雄”的成就,探究词人选取这些人物的原因。

对比形象

少年得志,婚姻美满,儒雅潇洒;赤壁之战,指挥若定,以弱胜强,建立功业。

继承大业,年轻有为,英明果断,积极抗曹。

出身卑微,励精图治,厉兵秣马,成就北伐大业。

北击匈奴,“封狼居胥”。

周瑜

孙权

刘裕

霍去病

廉颇

老当益壮,穷且益坚,壮心不已,愿为国家效命。

对比形象

在苏轼的笔下,有赤壁英雄周瑜,在辛弃疾的笔下,有成就伟业的孙权、刘裕,还有驰骋疆场的将领霍去病、廉颇等。词人之所以选取他们,是因为这些人物都是在动荡的年代里,仍能够建功立业,胸怀家国,且成就一番事业的历史

英雄,因此,均能体现出词人胸中的抱负以及豪放气势。

PK英雄气概

任

务

二

结论

苏东坡和辛弃疾,骨子里都是侠士,即便生活不如意,一颗雄心却仍在。苏轼仰慕英雄,期待可凭己身,承担卫国守边的重任。辛弃疾一生都在为打败金国收复失地而努力,于乱世中,有“英雄”跟他志同道合。“眼光有棱,足以照映一世之豪。背胛有负,足以荷载四国之重。”文才武略,心怀壮志,铁骨铮铮,心有家国,如璀璨群星指引后人砥砺前行,可谓大情怀!

任务三

P

K

时

代

理

想

对比境遇

时代的一粒灰,落在个人头上,便是一座山。

让我们一同走进两位词人所处的时代,看看他们在政治仕途上有何相似之处?

时代

年龄

理想

境遇

苏轼

辛弃疾

北宋,社会繁荣安定

南宋,社会兵荒马乱

在官场上有所作为

在战场上建功立业,收复失地,支持北伐

47岁

仕途多舛,被贬黄州

66岁

报国无门,提议受阻

写作背景

相同点

辛弃疾

苏轼

苏东坡和辛弃疾,都是在政治仕途上郁郁不得志的人。他们能把个人的政治遭遇放在当时统治集团的内部矛盾的焦点上来抒写自己的感慨,赋予词中形象更丰富的内涵,从而深化了主题。

写于宋宁宗开禧元年(1205年) ,辛弃疾当时已有六十六岁。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使。辛弃疾的意见没有引起南宋当权者的重视。

创作于1082年(神宗元丰五年),苏轼因“乌台诗案”被贬,来到赤壁矶的时候,已经谪居黄州两年有余,已四十七岁。

对比结尾

面对人生的困境,苏轼选择“还”,辛弃疾选择“问”。

请你读读两首词的结尾句,品一品“还”和“问”的意味,探究我们从中看到的词人形象。

对比结尾

在“还”之前,词人面对仕途的不顺,词人看到的是长江依旧,英雄已逝,早年的壮志犹在,感慨人生短暂,悲叹早生华发;在“还”之后,我们看到的是一个认清现实,看淡名利,化苦闷为自我安慰,与江月一起,共饮同醉,豪情永存释然的词人形象!

“还”意味着词人释怀、放下了。

对比结尾

“问”是词人以廉颇自况,对当权者的质“问”。

问的三层意味

一是表明自己为国效力、勇往直前的决心;

二是表现自己老当益壮,仍能奔赴疆场抗金杀敌;

三是抒写忧虑,担心自己可能会像廉颇那样被朝廷弃而不用,才能无法施展。

从“问”中可以看到一个心怀家国,既有因谗言而被弃的苦闷,壮志未酬的悲伤,又有渴望重新被任用的期待,悲愤壮怀,爱国激烈,化悲愤为力量的词人形象!

感悟结尾

苏轼的“还”,是渐渐地释怀、放下。

他的救赎源自于主动跳出了当时的困境与时局,站在一个更广阔的视角来看待当下的苦难困境,是超脱旷达的人生态度。

人生就是一次次的救赎,在这场救赎中,除了自己,没有人

能帮助你自己。请你结合两位词人的一“还”一“问”,评价一下他们的自我救赎,并说说带给我们的人生启示。

感悟结尾

辛弃疾的“问”,是又一次坚定的拾起。

他的救赎源自于从不认命,永远有着一股不可得又不愿放弃的干劲去冲破困境,是豪迈的人生态度。

人生就是一次次的救赎,在这场救赎中,除了自己,没有人

能帮助你自己。请你结合两位词人的一“还”一“问”,评价一

下他们的自我救赎,并说说带给我们的人生启示。

对比情感

余秋雨说:“中国传统文学中最大的抒情主题,不是爱,不是死,而是怀古之情、兴亡之叹。”

同是怀古之怀古之词,苏轼的《念奴娇 赤壁》与辛弃疾的《永遇乐 京口北固亭怀古》表现的怀古之情有何异同?

对比情感

辛弃疾

苏轼

借古讽今,追怀刘裕驰骋中原、所向披靡,而刘义隆草率北伐、溃不成军的史实, 痛感山河沦陷,南宋统治者无北伐之志,有苟且偷安、弄权谋私之实;英雄无用武之地,自己报国无门。因此,辛弃疾的怀古之情,更多地表现为悲愤不平和忧心如焚。

词人赞美周瑜的丰功伟业,表明自己对建功立业的渴望和向往,但现实中的自己谪居边地,抱负难以施展。所以苏轼的怀古之情,惆怅中带有自我宽慰的旷达。

不同点

相同点

两首词都是词人面对祖国河山,缅怀古代英雄,表达渴望建功立业的豪情。

PK时代理想

任

务

三

王国维先生曾评道:“东坡之词旷,稼轩之词豪”。他们的怀古词一脉相承,但相比而言,苏轼的怀古词内容更为自由,旷达超脱、浩怀逸气,而辛弃疾的怀古词更多表现渴望收复失地、统一国家的壮志,感情豪壮、炽烈、沉郁悲愤。究其根本,产生这种差异的原因主要是二人所处的社会背景以及人生遭遇、人生抱负的不同。

PK时代理想

任

务

三

一个是失意的文人,被贬黄州;

一个是失意的英雄,不被重用;

一个是达观的饮者,化苦闷为自我安慰;

一个是壮心不已的老将,化悲愤为力量。

他们就是这天地之间浩然之气,在一俯一仰间行吟万物,在一笑一问中畅叙幽情。或深沉或豪迈,或高贵或可爱的灵魂,皆由其经历塑造。积极有为的人生态度,可谓大境界!

什么是豪放派

?

豪放派,是形成于中国宋代的词学流派之一。北宋诗文革新派作家如王安石、苏轼、苏辙都曾用“豪放”一词衡文评诗。第一个用“豪放”评词的是苏轼。

豪放词特点:创作视野较为广阔,气象恢弘雄放,喜用诗文的手法、句法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律,然而有时失之平直。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读