【高考题型分类突破】主题十二、世界市场的形成与国际金融贸易(含解析) 2025年高考历史二轮复习

文档属性

| 名称 | 【高考题型分类突破】主题十二、世界市场的形成与国际金融贸易(含解析) 2025年高考历史二轮复习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 255.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

主题十二、世界市场的形成与国际金融贸易

【主题探究】

角度1 世界市场的形成

材料

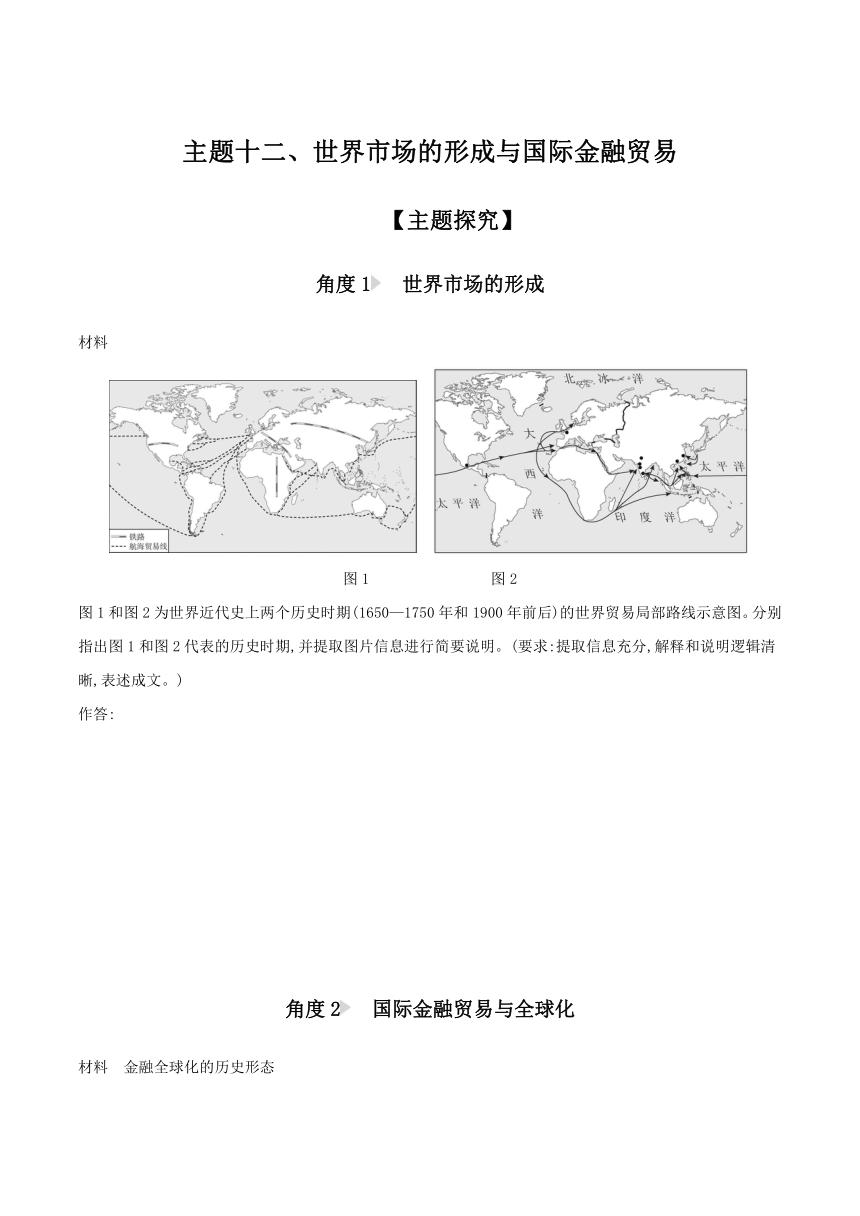

图1 图2

图1和图2为世界近代史上两个历史时期(1650—1750年和1900年前后)的世界贸易局部路线示意图。分别指出图1和图2代表的历史时期,并提取图片信息进行简要说明。(要求:提取信息充分,解释和说明逻辑清晰,表述成文。)

作答:

角度2 国际金融贸易与全球化

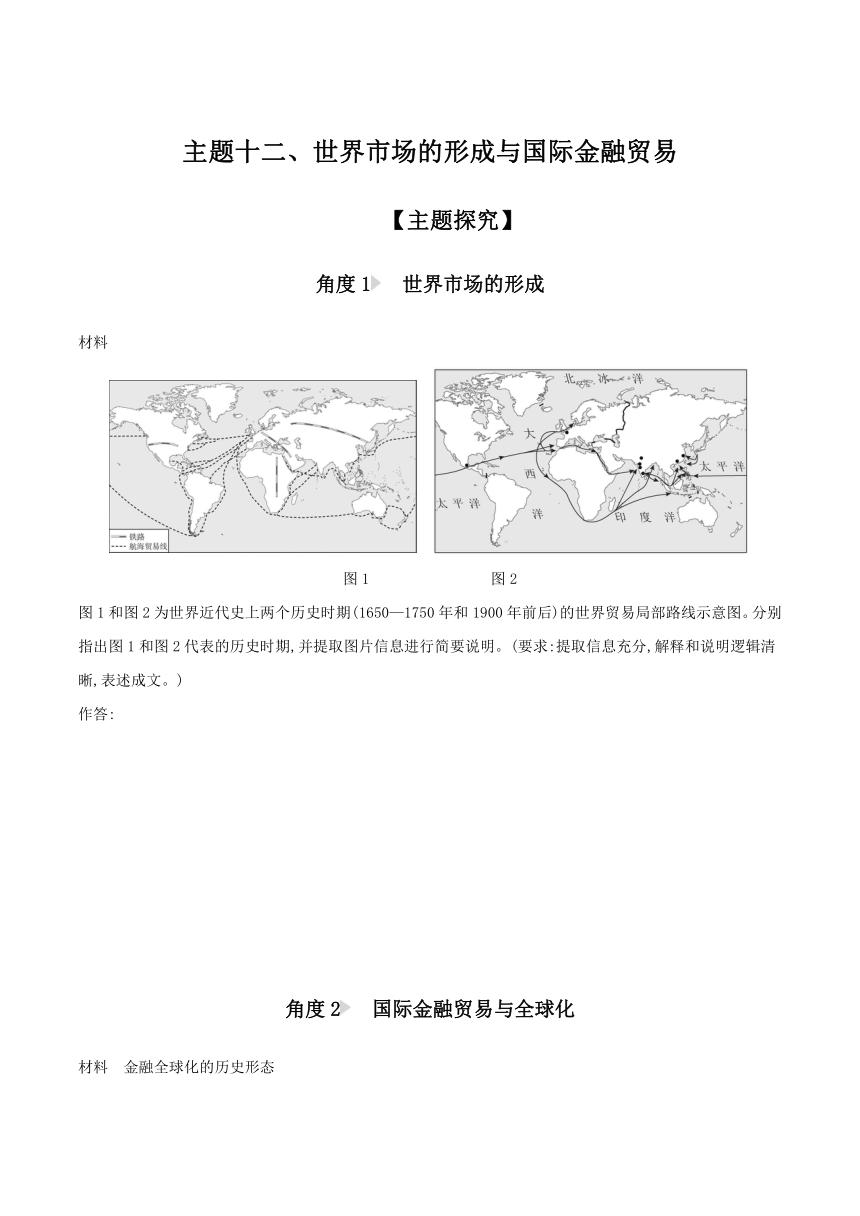

材料 金融全球化的历史形态

工业革命前 布雷顿森林体系 当代

广度 亚欧之间长期存在贵金属流动,16世纪扩展到美洲 共产主义国家被排除在国际货币体制之外 各国真正地、普遍地参与国际金融和货币秩序

制度化 金融中心数量少,商人和银行网络开始发展起来 国际货币基金组织管理国际金融 国际货币基金组织对发展中国家的影响不断加深

分层 通过一些小的中心组织国际金融;欧洲中心 美元作为布雷顿森林体系的储备货币控制着国际贸易 私人金融集中在伦敦、纽约和东京;贸易各处都有

——摘编自萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)根据材料,概括金融全球化的阶段性特征。

作答:

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明金融全球化的影响及启示。

作答:

1.甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区。巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出 ( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地的经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

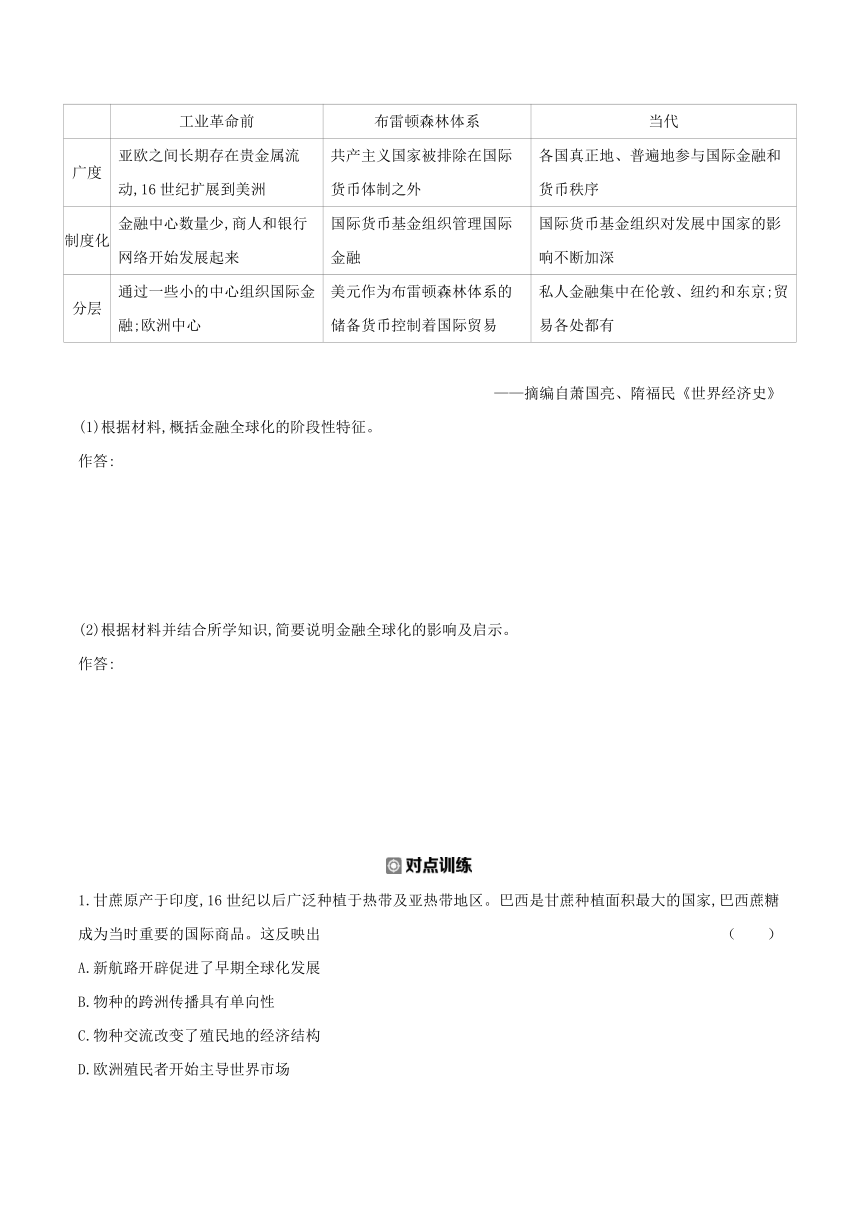

2.下表反映了1870—1900 年世界船舶吨位数(单位:百万净吨)的变化情况。这一变化 ( )

时间 帆船 汽船

1870年 14.1 2.7

1880年 14.5 5.5

1890年 12.0 10.2

1900年 10.0 16.2

A.促使世界各国工业差距不断缩小

B.有利于更多国家扩大工业产品的出口

C.适应了世界贸易迅速发展的需要

D.为多数国家进入世界市场提供了工具

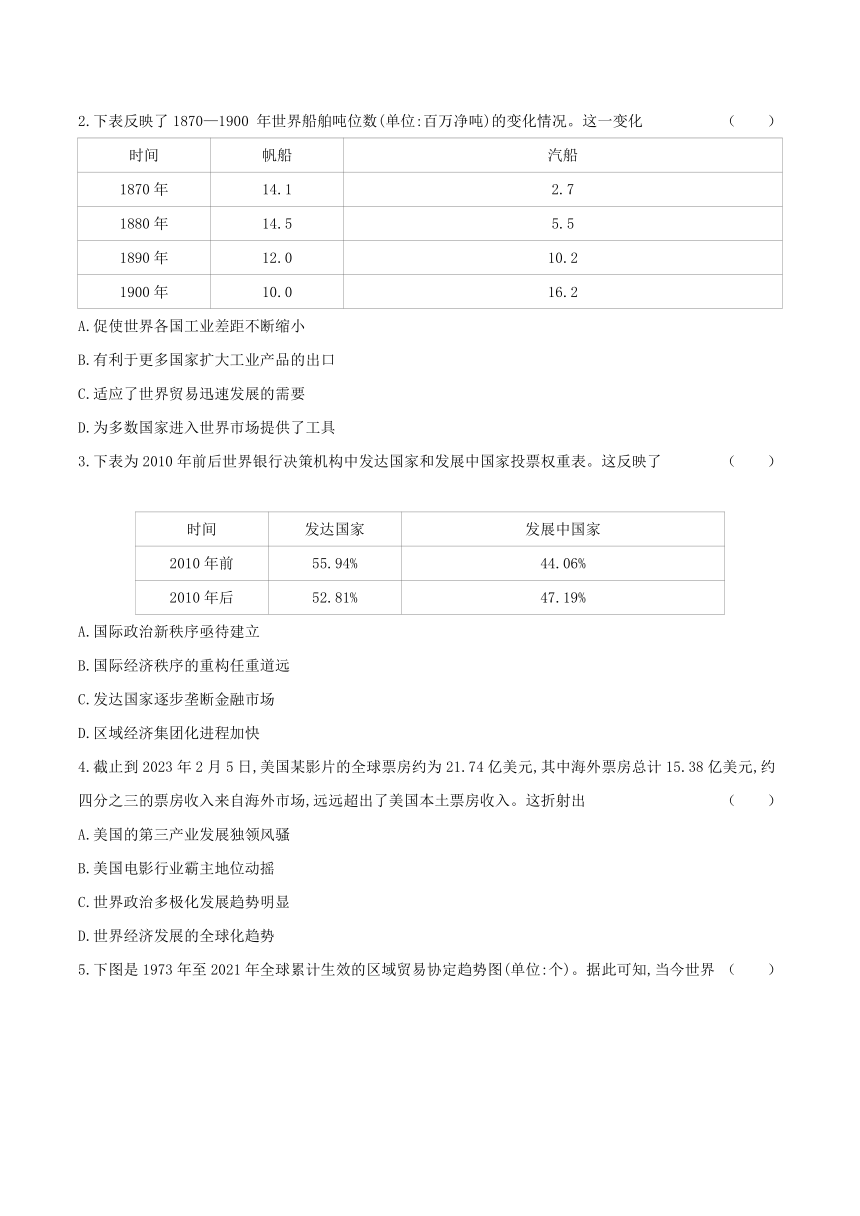

3.下表为2010年前后世界银行决策机构中发达国家和发展中国家投票权重表。这反映了 ( )

时间 发达国家 发展中国家

2010年前 55.94% 44.06%

2010年后 52.81% 47.19%

A.国际政治新秩序亟待建立

B.国际经济秩序的重构任重道远

C.发达国家逐步垄断金融市场

D.区域经济集团化进程加快

4.截止到2023年2月5日,美国某影片的全球票房约为21.74亿美元,其中海外票房总计15.38亿美元,约四分之三的票房收入来自海外市场,远远超出了美国本土票房收入。这折射出 ( )

A.美国的第三产业发展独领风骚

B.美国电影行业霸主地位动摇

C.世界政治多极化发展趋势明显

D.世界经济发展的全球化趋势

5.下图是1973年至2021年全球累计生效的区域贸易协定趋势图(单位:个)。据此可知,当今世界 ( )

A.区域集团化成为主流发展趋势

B.各国经济发展差距拉大

C.经济全球化促进国际经贸发展

D.世贸组织的影响力削弱

【热点聚集】

1.新航路的开辟:经济全球化的开端

大航海时代开辟了人类历史的新篇章。在这方面,马克思、恩格斯在《共产党宣言》里,用非常精练生动的语言作了很好的总结描述:美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

费尔南德兹-阿梅斯托说:“1492年那一年,不只基督教国度改头换面,整个世界也脱胎换骨。”为什么呢 他解释说:“我们置身的现代世界绝大部分始于1492年,所以对于研究全球史某一特定年代的历史学家来说,1492年是很显而易见的选择……说到1492年,最常有的联想是哥伦布在这一年发现了前往美洲的路线,这可以说是改变世界的重大事件。从此以后,旧世界得以跟新世界接触,借由将大西洋从屏障转成通道的过程,把过去分立的文明结合在一起,使名副其实的全球历史——真正的‘世界体系’——成为可能,各地发生的事件都在一个互相联结的世界里共振共鸣,思想和贸易引发的效应越过重洋,就像蝴蝶拍动翅膀扰动了空气。欧洲长期的帝国主义就此展开,进一步重新打造全世界;美洲加入了西方世界的版图,大幅增加了西方文明的资源,也使得在亚洲称霸已久的帝国和经济体走向衰颓。”

——摘编自李伯重《新航路的开辟:经济全球化的开端》

17世纪,荷兰画家维米尔创作的部分油画展现了市民家中挂着的地图或者摆放的地球仪。画作中的市民无不以拥有来自中国的瓷器、丝绸,来自美洲的海狸皮、白银,来自非洲的黑奴和来自荷兰的地图和地球仪为耀。这些画作反映的时代主题是 ( )

A.市民群体与全球化贸易

B.宗教改革与印刷业革命

C.新航路开辟与价格革命

D.文艺复兴与思想的启蒙

1.古希腊作家狄奥佛拉斯塔所著的《植物探究》只收录500种植物;瑞士植物学家卡斯珀·鲍欣于1596年出版的长篇巨著《植物的剧场》中总览了6 000种植物;到17世纪80年代,约翰·雷的《一般植物史》列出了18 000多种植物。这是由于 ( )

A.食品储备技术的进步

B.世界各地的联系日趋紧密

C.人们的饮食习惯改变

D.工业革命助推了物种交流

2.瘟疫造成美洲原住民印第安人大量死亡,西班牙侵略者却几乎不被感染,传教士趁此竭力灌输这是神在借疫病表达愤怒和对侵略者偏爱的理念。原住民则由于缺少遭遇一连串致命传染病的相似经历,也认同了征服者的这一说法。据此可推知 ( )

A.世界殖民体系形成

B.美洲文化自信遭到削弱

C.非洲原有社会解体

D.欧洲贸易中心发生转移

3.16世纪末,美洲种植园经济迅速发展,但拥有优质土地的种植园主并不种植谷物,所需粮食则从旧大陆高价购入。这一现象表明美洲 ( )

A.找到正确的经济发展道路

B.人口锐减降低了粮食需求

C.殖民掠夺影响了种植结构

D.经济秩序受价格革命冲击

4.16世纪至18世纪初,大规模的殖民地开拓为国际分工准备了条件,确立了早期的国际分工和国际分工的最初形式——宗主国和殖民地的国际分工体系。这一国际分工体系 ( )

A.实质是农业国与工业国的分工体系

B.反映出世界贸易形成多中心的格局

C.与以西欧为中心的世界贸易秩序相适应

D.促使远程贸易逐渐发展到洲际贸易

2.推动全球治理体系改革

“推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”这是习近平主席把握时代特点、担负时代使命、着眼世界各国共同利益提出的重大倡议。

现存全球治理体系中不公正不合理的成分严重制约国际社会的团结与合作。

随着全球性挑战增多,加强全球治理、推进全球治理体系变革已是大势所趋。中国主张全球性挑战需要全球性应对,要坚持共商共建共享原则,坚持理念、政策、机制开放,充分听取国际社会各利益攸关方的建议和诉求,鼓励各国积极参与和融入,不断寻求最大公约数,使关于全球治理体系变革的主张转化为各方共识。推进全球治理规则民主化、法治化,努力使全球治理体制更加平衡地反映大多数国家的意愿和利益。中国致力于推动构建人类命运共同体,借以和平、发展、公平、正义、民主、自由为核心的全人类共同价值引领全球治理体系改革。

2012年,世界卫生组织制定了应对热带病的路线图,以改变疟疾、血吸虫病等给贫困地区造成的困境。世界银行等多个组织共同签署了《关于被忽视的热带病的伦敦宣言》,并每年向世卫组织提供定向捐助资金。这些做法 ( )

A.构建了国际政治经济新秩序

B.有利于多视角关注公共领域

C.缩小了南北之间的经济差距

D.旨在促进国际协调与合作

1.有学者指出,与金本位条件下维持统一规则的自发性和松散性不同,《布雷顿森林协定》使各成员国在法律形式上承诺遵守相关规则,在该框架内用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策。该学者意在强调布雷顿森林体系 ( )

A.用国际合作与协商取代单方面行动

B.实现了各成员国之间汇率的统一

C.巩固了美国在世界贸易中的垄断地位

D.极大地促进了经济全球化的发展

2.从1975年开始,美国、英国、日本、联邦德国、法国、意大利、加拿大,每年召开一次七国首脑会议。1977年起,欧洲共同体委员会主席也应邀参加。1983年以前,会议焦点主要集中在能源问题和通货膨胀问题上。材料反映七国首脑会议当时的首要目标是 ( )

A.加强协调应对经济危机

B.共同合作稳定国际汇率

C.缓和矛盾对抗苏联威胁

D.总结经验改革福利制度

3.2011年,《国际形势黄皮书》指出,全球政治与安全形势最突出的特点是西方大国与新兴大国之间力量与影响的此消彼长,推动了世界格局的变化以应对金融危机、气候变化、恐怖主义等全球性问题,新兴大国作用凸显,并走向全球政治舞台的中央。材料意在说明 ( )

A.新兴大国垄断了世界话语权

B.西方大国的世界主导权减弱

C.世界权力中心呈现分散趋势

D.世界多极政治格局已经形成

4.当今世界,出现了全球经济政治化与主权国家政治经济化双重发展趋势。各式各样的国际制度、规范、法律和组织层出不穷,恰似一张遍及全球各个角落的“大网”,约束各国和各种非国家行为体的行为。由此可见,当今世界 ( )

A.强权政治受到了有效制约

B.全球治理机制亟待改革

C.全球化与多极化成为潮流

D.合作共赢成为世界共识

参考答案

十二、世界市场的形成与国际金融贸易

角度1 世界市场的形成

答案 图1为1900年前后的世界贸易局部路线图。(写在说明前后均可)

说明:铁路已经出现在各大洲;英国与美洲、非洲、亚洲、大洋洲等各大洲之间存在贸易往来。工业革命中,蒸汽机得到改进并广泛应用,催生了交通工具的革命。随着工业革命的扩展和列强的扩张,铁路在美洲、欧洲、亚洲、非洲等地出现。英国率先完成工业革命,在世界贸易中处于支配地位。以英国为代表的资本主义国家凭借工业革命提供的强大军事和经济实力,大肆向世界各地扩张,世界市场最终形成。(任答四点即可)

据此判断图1是1900年前后的世界贸易局部路线图。

图2为1650—1750年的世界贸易局部路线图。(写在说明前后均可)

说明:西班牙和葡萄牙控制着主要的世界贸易路线;大量贸易路线的目的地都是亚洲的印度和中国;传统的地中海贸易仍然在发挥作用。葡萄牙和西班牙人最早开始开辟新航路,并占据了欧洲至美洲和亚洲最有利的通商航线。葡萄牙人在印度、马六甲、中国澳门等地建立殖民据点,从事丝银贸易。西班牙人一方面把大量美洲白银运回欧洲,另一方面在其殖民地菲律宾和墨西哥之间从事跨越太平洋的马尼拉大帆船贸易。西、葡商人用白银换取中国的丝绸、瓷器等产品,大量白银流入中国。一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。(任答四点即可)

据此判断图2是1650—1750年的世界贸易局部路线图。

解析 图1:根据材料“航海贸易线”可知,英国与美洲、非洲、亚洲、大洋洲等各大洲之间存在贸易往来;根据材料“铁路”可知,铁路已经出现在各大洲;结合所学知识,从工业革命及殖民扩张等方面解释说明,如工业革命中,蒸汽机得到改进并广泛应用,催生了交通工具的革命。随着工业革命的扩展和列强的扩张,铁路在美洲、欧洲、亚洲、非洲等地出现。英国率先完成工业革命,在世界贸易中处于支配地位。以英国为代表的资本主义国家凭借工业革命提供的强大军事和经济实力,大肆向世界各地扩张,世界市场最终形成。综上所述,图1是1900年前后的世界贸易局部路线图。图2:根据材料中的航海路线分布可知,西班牙和葡萄牙控制着主要的世界贸易路线;大量贸易路线的目的地都是亚洲的印度和中国;传统的地中海贸易仍然在发挥作用。结合所学知识,从新航路开辟和早期殖民扩张等方面分析,如葡萄牙和西班牙人最早开始开辟新航路,并占据了欧洲至美洲和亚洲最有利的通商航线。葡萄牙人在印度、马六甲、中国澳门等地建立殖民据点,从事丝银贸易。西班牙人一方面把大量美洲白银运回欧洲,另一方面在其殖民地菲律宾和墨西哥之间从事跨越太平洋的马尼拉大帆船贸易。西、葡商人用白银换取中国的丝绸、瓷器等产品,大量白银流入中国。一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。综上所述,图2是1650—1750年的世界贸易局部路线图。

角度2 国际金融贸易与全球化

答案 (1)阶段性特征:工业革命前,亚欧之间的贵金属贸易扩展至美洲地区,出现了少数金融中心,但以欧洲为主;二战后初期,在布雷顿森林体系下形成了以美元为中心的国际货币体制,出现了全球性的金融组织,美元占据主导地位,具有浑厚的意识形态色彩;当代,资本流动全球化,金融市场一体化,金融机构在全球扩张,形成了真正意义上的全球金融体系。

(2)影响:增强了各国经济的相互依存度;促进了世界经济的发展;影响了国际格局的演变;增大了全球性的金融风险;等等。

启示:全面辩证地看待金融全球化的影响;确立对外开放意识,积极参与金融全球化的进程;现代国际金融加快了资本在全球的流动,为人们提供各种资金便利;构建公正合理的国际金融新秩序,建立对金融风险的处置应对机制,防范全球性金融危机的产生。

解析 第(1)问,由材料“工业革命前”“亚欧之间长期存在贵金属流动,16世纪扩展到美洲”“金融中心数量少,商人和银行网络开始发展起来”“通过一些小的中心组织国际金融;欧洲中心”可得出,工业革命前,亚欧之间的贵金属贸易扩展至美洲地区,出现了少数金融中心,但以欧洲为主;由材料“布雷顿森林体系”“共产主义国家被排除在国际货币体制之外”“国际货币基金组织管理国际金融”“美元作为布雷顿森林体系的储备货币控制着国际贸易”可得出,二战后初期,在布雷顿森林体系下形成了以美元为中心的国际货币体制,出现了全球性的金融组织,美元占据主导地位,具有浑厚的意识形态色彩;由材料“各国真正地、普遍地参与国际金融和货币秩序”“国际货币基金组织对发展中国家的影响不断加深”“私人金融集中在伦敦、纽约和东京;贸易各处都有”可得出,当代,资本流动全球化,金融市场一体化,金融机构在全球扩张,形成了真正意义上的全球金融体系。第(2)问第①小问,由材料“金融全球化的历史形态”“广度”“制度化”“分层”及所学,可从增强了各国经济的相互依存度、促进了世界经济的发展、影响了国际格局的演变、增大了全球性的金融风险等方面说明。第②小问,由材料及所学,可从全面辩证地看待金融全球化的影响;确立对外开放意识,积极参与金融全球化的进程;现代国际金融加快了资本在全球的流动,为人们提供各种资金便利;构建公正合理的国际金融新秩序,建立对金融风险的处置应对机制,防范全球性金融危机的产生等方面说明。

1.A 解析 根据材料可知,甘蔗经欧洲人之手,从亚洲传播到美洲,蔗糖随之成为国际商品,这体现了新航路开辟之后物种之间的跨洲交流,这是早期全球化的表现,A项正确;新航路开辟后,物种的跨洲传播具有双向性,排除B项;材料并不是强调物种交流对殖民地经济结构的影响,排除C项;这一时期世界市场尚未形成,而且从材料无法看出欧洲殖民者的主导地位,排除D项。

2.C 解析 据题干中帆船和汽船吨位数的变化情况并结合所学知识可知,帆船吨位数减少而汽船吨位数大幅增加,这适应了当时世界贸易迅速发展对运输效率和运力的更高要求,C项正确;仅由船舶吨位数的变化不能直接得出世界各国工业差距不断缩小的结论,排除A项;船舶吨位数变化也不能明确表明其有利于更多国家扩大工业产品出口,排除B项;船舶吨位数的变化不能直接为多数国家进入世界市场提供工具,排除D项。

3.B 解析 据材料可知,世界银行决策机构中发展中国家投票权重从44.06%提高到47.19%,但仍低于发达国家,这表明发展中国家在全球经济中的比重虽提高,但仍小于发达国家,国际经济秩序的重构任重道远,B项正确;材料主要体现的是经济秩序而不是政治秩序,排除A项;材料体现了世界银行决策机构中发达国家投票权重有所下降,不能由此得出发达国家逐步垄断金融市场的结论,排除C项;世界银行不属于区域经济集团,排除D项。

4.D 解析 据材料“美国某影片的全球票房……约四分之三的票房收入来自海外市场”可知,美国电影行业与全球经济联系紧密,折射出世界经济全球化的发展趋势,D项正确;美国第三产业是否领先需要与本国第一、二产业进行比较或与其他国家的第三产业进行比较,排除A项;海外票房高说明美国电影行业仍具有一定影响力,“霸主地位动摇”与材料信息不符,排除B项;材料未涉及世界政治多极化的内容,排除C项。

5.C 解析 1973年至2021年全球累计生效的区域贸易协定数量持续增加,特别是21世纪以来增速加快。结合所学可知,经济全球化促进国际经贸发展,各国通过签订区域贸易协定促进国际贸易发展,C项正确;区域贸易发展不等于区域集团化,排除A项;区域贸易协定的签订体现了区域贸易发展,不能反映各国经济发展差距的情况,排除B项;世界贸易组织是当代世界重要的国际经济组织,“影响力削弱”不符合事实,排除D项。

1.新航路的开辟:经济全球化的开端

A 解析 据材料可知,17世纪,荷兰市民阶层生活丰富,世界各地商品汇集于荷兰,这些画作反映出市民群体与全球化贸易的发展,A项正确;材料描述的是新航路开辟的影响,与宗教改革无关,排除B项;材料描述的是新航路开辟对全球贸易的影响,未体现价格革命,排除C项;材料没有描述文艺复兴的信息,排除D项。

1.B 解析 根据材料和所学可知,近代以来,关于植物的记载数量显著增加,这主要是因为新航路开辟后,世界联系加强,为植物研究提供了条件,B项正确;材料与食品储备技术的进步无关,排除A项;材料与人们的饮食习惯改变无关,排除C项;工业革命始于18世纪60年代,且主要体现在生产力层面,无法全面解释材料内容,排除D项。

2.B 解析 根据材料及所学可知,出于对瘟疫的恐惧,美洲印第安人选择信仰天主教,导致拉丁美洲的天主教信徒增加,由此可知,美洲文化自信遭到削弱,B项正确。世界殖民体系形成于19世纪末20世纪初,排除A项;美洲原住民因瘟疫大量死亡,导致原有社会解体,而不是非洲,排除C项;欧洲商业格局变化与材料无关,排除D项。

3.C 解析 根据材料及所学可知,新航路开辟后,欧洲殖民者将大量黑奴贩卖至美洲,并使殖民地变为其经济作物的产地,改变了美洲地区原有的农业种植结构,C项正确;材料无法说明美洲找到了正确的经济发展道路,且种植园经济较为单一,排除A项;材料未涉及人口锐减与粮食需求的关系,排除B项;殖民者将大量贵金属掠夺至欧洲,使欧洲的经济秩序受到了价格革命的冲击,而不是美洲,排除D项。

4.C 解析 根据材料及所学可知,16世纪至18世纪初,西欧国家进行大规模海外殖民,宗主国和殖民地的国际分工体系中,占优势的是宗主国,而这一时期宗主国几乎都是西欧国家,因此,这一国际分工体系伴随着以西欧为中心的国际贸易秩序,C项正确;当时尚未进行工业革命,不存在工业国,排除A项;19世纪末20世纪初,美、德等新兴工业国家兴起,英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的新格局,排除B项;古代的丝绸之路贸易就是洲际贸易,排除D项。

2.推动全球治理体系改革

B 解析 根据材料并结合所学可知,世界卫生组织和世界银行等多个组织都对公共卫生表示了关注,因而可知,这些做法有利于多视角关注公共领域,B项正确;新的国际政治经济新秩序还在建立之中,排除A项;材料中的做法属于卫生防疫领域,不能缩小南北之间的经济差距,排除C项;材料中这些做法的主要目的是应对热带病,排除D项。

1.A 解析 根据材料“各成员国在法律形式上承诺遵守相关规则”“用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策”可知,布雷顿森林体系加强了成员国的国际合作与协商,A项正确;是否“实现了”,仅由材料信息不得而知,排除B项;美国在世界贸易中的垄断地位与材料主旨不符,排除C项;依据材料信息无法得出布雷顿森林体系极大地促进了经济全球化的发展的结论,排除D项。

2.A 解析 根据材料及所学可知,为共同解决世界经济和货币危机,协调经济政策,重振西方经济,1975年11月在法国的倡议下,第一次西方主要工业国家首脑会议在法国的朗布依埃举行,A项正确;国际货币基金组织的主要目标是共同合作稳定国际汇率,而不是七国首脑会议,排除B项;材料未涉及七国集团对抗苏联威胁的相关信息,排除C项;材料未涉及七国集团关于福利制度改革的相关信息,排除D项。

3.C 解析 材料反映了当今世界西方大国在全球格局中地位下降,新兴国家影响力增强,这种变化意味着冷战结束后世界多极化趋势进一步加强,世界权力中心呈现分散趋势,C项正确;当今世界新兴大国没有垄断世界话语权,排除A项;材料强调的不是西方大国的世界主导权减弱,而是世界多极化趋势的加强,排除B项;当今世界新的世界格局尚未形成,排除D项。

4.B 解析 根据材料信息并结合所学知识可知,当今国际制度、规范、法律和组织冗杂,因此改革旧全球治理机制,加强国际协调,已经成为国际社会共同关心和正在解决的问题,B项正确;“有效制约”说法过于绝对,排除A项;材料未涉及多极化的相关内容,排除C项;合作共赢成为世界共识,与现实不符,排除D项。

【主题探究】

角度1 世界市场的形成

材料

图1 图2

图1和图2为世界近代史上两个历史时期(1650—1750年和1900年前后)的世界贸易局部路线示意图。分别指出图1和图2代表的历史时期,并提取图片信息进行简要说明。(要求:提取信息充分,解释和说明逻辑清晰,表述成文。)

作答:

角度2 国际金融贸易与全球化

材料 金融全球化的历史形态

工业革命前 布雷顿森林体系 当代

广度 亚欧之间长期存在贵金属流动,16世纪扩展到美洲 共产主义国家被排除在国际货币体制之外 各国真正地、普遍地参与国际金融和货币秩序

制度化 金融中心数量少,商人和银行网络开始发展起来 国际货币基金组织管理国际金融 国际货币基金组织对发展中国家的影响不断加深

分层 通过一些小的中心组织国际金融;欧洲中心 美元作为布雷顿森林体系的储备货币控制着国际贸易 私人金融集中在伦敦、纽约和东京;贸易各处都有

——摘编自萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)根据材料,概括金融全球化的阶段性特征。

作答:

(2)根据材料并结合所学知识,简要说明金融全球化的影响及启示。

作答:

1.甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区。巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出 ( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地的经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

2.下表反映了1870—1900 年世界船舶吨位数(单位:百万净吨)的变化情况。这一变化 ( )

时间 帆船 汽船

1870年 14.1 2.7

1880年 14.5 5.5

1890年 12.0 10.2

1900年 10.0 16.2

A.促使世界各国工业差距不断缩小

B.有利于更多国家扩大工业产品的出口

C.适应了世界贸易迅速发展的需要

D.为多数国家进入世界市场提供了工具

3.下表为2010年前后世界银行决策机构中发达国家和发展中国家投票权重表。这反映了 ( )

时间 发达国家 发展中国家

2010年前 55.94% 44.06%

2010年后 52.81% 47.19%

A.国际政治新秩序亟待建立

B.国际经济秩序的重构任重道远

C.发达国家逐步垄断金融市场

D.区域经济集团化进程加快

4.截止到2023年2月5日,美国某影片的全球票房约为21.74亿美元,其中海外票房总计15.38亿美元,约四分之三的票房收入来自海外市场,远远超出了美国本土票房收入。这折射出 ( )

A.美国的第三产业发展独领风骚

B.美国电影行业霸主地位动摇

C.世界政治多极化发展趋势明显

D.世界经济发展的全球化趋势

5.下图是1973年至2021年全球累计生效的区域贸易协定趋势图(单位:个)。据此可知,当今世界 ( )

A.区域集团化成为主流发展趋势

B.各国经济发展差距拉大

C.经济全球化促进国际经贸发展

D.世贸组织的影响力削弱

【热点聚集】

1.新航路的开辟:经济全球化的开端

大航海时代开辟了人类历史的新篇章。在这方面,马克思、恩格斯在《共产党宣言》里,用非常精练生动的语言作了很好的总结描述:美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

费尔南德兹-阿梅斯托说:“1492年那一年,不只基督教国度改头换面,整个世界也脱胎换骨。”为什么呢 他解释说:“我们置身的现代世界绝大部分始于1492年,所以对于研究全球史某一特定年代的历史学家来说,1492年是很显而易见的选择……说到1492年,最常有的联想是哥伦布在这一年发现了前往美洲的路线,这可以说是改变世界的重大事件。从此以后,旧世界得以跟新世界接触,借由将大西洋从屏障转成通道的过程,把过去分立的文明结合在一起,使名副其实的全球历史——真正的‘世界体系’——成为可能,各地发生的事件都在一个互相联结的世界里共振共鸣,思想和贸易引发的效应越过重洋,就像蝴蝶拍动翅膀扰动了空气。欧洲长期的帝国主义就此展开,进一步重新打造全世界;美洲加入了西方世界的版图,大幅增加了西方文明的资源,也使得在亚洲称霸已久的帝国和经济体走向衰颓。”

——摘编自李伯重《新航路的开辟:经济全球化的开端》

17世纪,荷兰画家维米尔创作的部分油画展现了市民家中挂着的地图或者摆放的地球仪。画作中的市民无不以拥有来自中国的瓷器、丝绸,来自美洲的海狸皮、白银,来自非洲的黑奴和来自荷兰的地图和地球仪为耀。这些画作反映的时代主题是 ( )

A.市民群体与全球化贸易

B.宗教改革与印刷业革命

C.新航路开辟与价格革命

D.文艺复兴与思想的启蒙

1.古希腊作家狄奥佛拉斯塔所著的《植物探究》只收录500种植物;瑞士植物学家卡斯珀·鲍欣于1596年出版的长篇巨著《植物的剧场》中总览了6 000种植物;到17世纪80年代,约翰·雷的《一般植物史》列出了18 000多种植物。这是由于 ( )

A.食品储备技术的进步

B.世界各地的联系日趋紧密

C.人们的饮食习惯改变

D.工业革命助推了物种交流

2.瘟疫造成美洲原住民印第安人大量死亡,西班牙侵略者却几乎不被感染,传教士趁此竭力灌输这是神在借疫病表达愤怒和对侵略者偏爱的理念。原住民则由于缺少遭遇一连串致命传染病的相似经历,也认同了征服者的这一说法。据此可推知 ( )

A.世界殖民体系形成

B.美洲文化自信遭到削弱

C.非洲原有社会解体

D.欧洲贸易中心发生转移

3.16世纪末,美洲种植园经济迅速发展,但拥有优质土地的种植园主并不种植谷物,所需粮食则从旧大陆高价购入。这一现象表明美洲 ( )

A.找到正确的经济发展道路

B.人口锐减降低了粮食需求

C.殖民掠夺影响了种植结构

D.经济秩序受价格革命冲击

4.16世纪至18世纪初,大规模的殖民地开拓为国际分工准备了条件,确立了早期的国际分工和国际分工的最初形式——宗主国和殖民地的国际分工体系。这一国际分工体系 ( )

A.实质是农业国与工业国的分工体系

B.反映出世界贸易形成多中心的格局

C.与以西欧为中心的世界贸易秩序相适应

D.促使远程贸易逐渐发展到洲际贸易

2.推动全球治理体系改革

“推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”这是习近平主席把握时代特点、担负时代使命、着眼世界各国共同利益提出的重大倡议。

现存全球治理体系中不公正不合理的成分严重制约国际社会的团结与合作。

随着全球性挑战增多,加强全球治理、推进全球治理体系变革已是大势所趋。中国主张全球性挑战需要全球性应对,要坚持共商共建共享原则,坚持理念、政策、机制开放,充分听取国际社会各利益攸关方的建议和诉求,鼓励各国积极参与和融入,不断寻求最大公约数,使关于全球治理体系变革的主张转化为各方共识。推进全球治理规则民主化、法治化,努力使全球治理体制更加平衡地反映大多数国家的意愿和利益。中国致力于推动构建人类命运共同体,借以和平、发展、公平、正义、民主、自由为核心的全人类共同价值引领全球治理体系改革。

2012年,世界卫生组织制定了应对热带病的路线图,以改变疟疾、血吸虫病等给贫困地区造成的困境。世界银行等多个组织共同签署了《关于被忽视的热带病的伦敦宣言》,并每年向世卫组织提供定向捐助资金。这些做法 ( )

A.构建了国际政治经济新秩序

B.有利于多视角关注公共领域

C.缩小了南北之间的经济差距

D.旨在促进国际协调与合作

1.有学者指出,与金本位条件下维持统一规则的自发性和松散性不同,《布雷顿森林协定》使各成员国在法律形式上承诺遵守相关规则,在该框架内用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策。该学者意在强调布雷顿森林体系 ( )

A.用国际合作与协商取代单方面行动

B.实现了各成员国之间汇率的统一

C.巩固了美国在世界贸易中的垄断地位

D.极大地促进了经济全球化的发展

2.从1975年开始,美国、英国、日本、联邦德国、法国、意大利、加拿大,每年召开一次七国首脑会议。1977年起,欧洲共同体委员会主席也应邀参加。1983年以前,会议焦点主要集中在能源问题和通货膨胀问题上。材料反映七国首脑会议当时的首要目标是 ( )

A.加强协调应对经济危机

B.共同合作稳定国际汇率

C.缓和矛盾对抗苏联威胁

D.总结经验改革福利制度

3.2011年,《国际形势黄皮书》指出,全球政治与安全形势最突出的特点是西方大国与新兴大国之间力量与影响的此消彼长,推动了世界格局的变化以应对金融危机、气候变化、恐怖主义等全球性问题,新兴大国作用凸显,并走向全球政治舞台的中央。材料意在说明 ( )

A.新兴大国垄断了世界话语权

B.西方大国的世界主导权减弱

C.世界权力中心呈现分散趋势

D.世界多极政治格局已经形成

4.当今世界,出现了全球经济政治化与主权国家政治经济化双重发展趋势。各式各样的国际制度、规范、法律和组织层出不穷,恰似一张遍及全球各个角落的“大网”,约束各国和各种非国家行为体的行为。由此可见,当今世界 ( )

A.强权政治受到了有效制约

B.全球治理机制亟待改革

C.全球化与多极化成为潮流

D.合作共赢成为世界共识

参考答案

十二、世界市场的形成与国际金融贸易

角度1 世界市场的形成

答案 图1为1900年前后的世界贸易局部路线图。(写在说明前后均可)

说明:铁路已经出现在各大洲;英国与美洲、非洲、亚洲、大洋洲等各大洲之间存在贸易往来。工业革命中,蒸汽机得到改进并广泛应用,催生了交通工具的革命。随着工业革命的扩展和列强的扩张,铁路在美洲、欧洲、亚洲、非洲等地出现。英国率先完成工业革命,在世界贸易中处于支配地位。以英国为代表的资本主义国家凭借工业革命提供的强大军事和经济实力,大肆向世界各地扩张,世界市场最终形成。(任答四点即可)

据此判断图1是1900年前后的世界贸易局部路线图。

图2为1650—1750年的世界贸易局部路线图。(写在说明前后均可)

说明:西班牙和葡萄牙控制着主要的世界贸易路线;大量贸易路线的目的地都是亚洲的印度和中国;传统的地中海贸易仍然在发挥作用。葡萄牙和西班牙人最早开始开辟新航路,并占据了欧洲至美洲和亚洲最有利的通商航线。葡萄牙人在印度、马六甲、中国澳门等地建立殖民据点,从事丝银贸易。西班牙人一方面把大量美洲白银运回欧洲,另一方面在其殖民地菲律宾和墨西哥之间从事跨越太平洋的马尼拉大帆船贸易。西、葡商人用白银换取中国的丝绸、瓷器等产品,大量白银流入中国。一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。(任答四点即可)

据此判断图2是1650—1750年的世界贸易局部路线图。

解析 图1:根据材料“航海贸易线”可知,英国与美洲、非洲、亚洲、大洋洲等各大洲之间存在贸易往来;根据材料“铁路”可知,铁路已经出现在各大洲;结合所学知识,从工业革命及殖民扩张等方面解释说明,如工业革命中,蒸汽机得到改进并广泛应用,催生了交通工具的革命。随着工业革命的扩展和列强的扩张,铁路在美洲、欧洲、亚洲、非洲等地出现。英国率先完成工业革命,在世界贸易中处于支配地位。以英国为代表的资本主义国家凭借工业革命提供的强大军事和经济实力,大肆向世界各地扩张,世界市场最终形成。综上所述,图1是1900年前后的世界贸易局部路线图。图2:根据材料中的航海路线分布可知,西班牙和葡萄牙控制着主要的世界贸易路线;大量贸易路线的目的地都是亚洲的印度和中国;传统的地中海贸易仍然在发挥作用。结合所学知识,从新航路开辟和早期殖民扩张等方面分析,如葡萄牙和西班牙人最早开始开辟新航路,并占据了欧洲至美洲和亚洲最有利的通商航线。葡萄牙人在印度、马六甲、中国澳门等地建立殖民据点,从事丝银贸易。西班牙人一方面把大量美洲白银运回欧洲,另一方面在其殖民地菲律宾和墨西哥之间从事跨越太平洋的马尼拉大帆船贸易。西、葡商人用白银换取中国的丝绸、瓷器等产品,大量白银流入中国。一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。综上所述,图2是1650—1750年的世界贸易局部路线图。

角度2 国际金融贸易与全球化

答案 (1)阶段性特征:工业革命前,亚欧之间的贵金属贸易扩展至美洲地区,出现了少数金融中心,但以欧洲为主;二战后初期,在布雷顿森林体系下形成了以美元为中心的国际货币体制,出现了全球性的金融组织,美元占据主导地位,具有浑厚的意识形态色彩;当代,资本流动全球化,金融市场一体化,金融机构在全球扩张,形成了真正意义上的全球金融体系。

(2)影响:增强了各国经济的相互依存度;促进了世界经济的发展;影响了国际格局的演变;增大了全球性的金融风险;等等。

启示:全面辩证地看待金融全球化的影响;确立对外开放意识,积极参与金融全球化的进程;现代国际金融加快了资本在全球的流动,为人们提供各种资金便利;构建公正合理的国际金融新秩序,建立对金融风险的处置应对机制,防范全球性金融危机的产生。

解析 第(1)问,由材料“工业革命前”“亚欧之间长期存在贵金属流动,16世纪扩展到美洲”“金融中心数量少,商人和银行网络开始发展起来”“通过一些小的中心组织国际金融;欧洲中心”可得出,工业革命前,亚欧之间的贵金属贸易扩展至美洲地区,出现了少数金融中心,但以欧洲为主;由材料“布雷顿森林体系”“共产主义国家被排除在国际货币体制之外”“国际货币基金组织管理国际金融”“美元作为布雷顿森林体系的储备货币控制着国际贸易”可得出,二战后初期,在布雷顿森林体系下形成了以美元为中心的国际货币体制,出现了全球性的金融组织,美元占据主导地位,具有浑厚的意识形态色彩;由材料“各国真正地、普遍地参与国际金融和货币秩序”“国际货币基金组织对发展中国家的影响不断加深”“私人金融集中在伦敦、纽约和东京;贸易各处都有”可得出,当代,资本流动全球化,金融市场一体化,金融机构在全球扩张,形成了真正意义上的全球金融体系。第(2)问第①小问,由材料“金融全球化的历史形态”“广度”“制度化”“分层”及所学,可从增强了各国经济的相互依存度、促进了世界经济的发展、影响了国际格局的演变、增大了全球性的金融风险等方面说明。第②小问,由材料及所学,可从全面辩证地看待金融全球化的影响;确立对外开放意识,积极参与金融全球化的进程;现代国际金融加快了资本在全球的流动,为人们提供各种资金便利;构建公正合理的国际金融新秩序,建立对金融风险的处置应对机制,防范全球性金融危机的产生等方面说明。

1.A 解析 根据材料可知,甘蔗经欧洲人之手,从亚洲传播到美洲,蔗糖随之成为国际商品,这体现了新航路开辟之后物种之间的跨洲交流,这是早期全球化的表现,A项正确;新航路开辟后,物种的跨洲传播具有双向性,排除B项;材料并不是强调物种交流对殖民地经济结构的影响,排除C项;这一时期世界市场尚未形成,而且从材料无法看出欧洲殖民者的主导地位,排除D项。

2.C 解析 据题干中帆船和汽船吨位数的变化情况并结合所学知识可知,帆船吨位数减少而汽船吨位数大幅增加,这适应了当时世界贸易迅速发展对运输效率和运力的更高要求,C项正确;仅由船舶吨位数的变化不能直接得出世界各国工业差距不断缩小的结论,排除A项;船舶吨位数变化也不能明确表明其有利于更多国家扩大工业产品出口,排除B项;船舶吨位数的变化不能直接为多数国家进入世界市场提供工具,排除D项。

3.B 解析 据材料可知,世界银行决策机构中发展中国家投票权重从44.06%提高到47.19%,但仍低于发达国家,这表明发展中国家在全球经济中的比重虽提高,但仍小于发达国家,国际经济秩序的重构任重道远,B项正确;材料主要体现的是经济秩序而不是政治秩序,排除A项;材料体现了世界银行决策机构中发达国家投票权重有所下降,不能由此得出发达国家逐步垄断金融市场的结论,排除C项;世界银行不属于区域经济集团,排除D项。

4.D 解析 据材料“美国某影片的全球票房……约四分之三的票房收入来自海外市场”可知,美国电影行业与全球经济联系紧密,折射出世界经济全球化的发展趋势,D项正确;美国第三产业是否领先需要与本国第一、二产业进行比较或与其他国家的第三产业进行比较,排除A项;海外票房高说明美国电影行业仍具有一定影响力,“霸主地位动摇”与材料信息不符,排除B项;材料未涉及世界政治多极化的内容,排除C项。

5.C 解析 1973年至2021年全球累计生效的区域贸易协定数量持续增加,特别是21世纪以来增速加快。结合所学可知,经济全球化促进国际经贸发展,各国通过签订区域贸易协定促进国际贸易发展,C项正确;区域贸易发展不等于区域集团化,排除A项;区域贸易协定的签订体现了区域贸易发展,不能反映各国经济发展差距的情况,排除B项;世界贸易组织是当代世界重要的国际经济组织,“影响力削弱”不符合事实,排除D项。

1.新航路的开辟:经济全球化的开端

A 解析 据材料可知,17世纪,荷兰市民阶层生活丰富,世界各地商品汇集于荷兰,这些画作反映出市民群体与全球化贸易的发展,A项正确;材料描述的是新航路开辟的影响,与宗教改革无关,排除B项;材料描述的是新航路开辟对全球贸易的影响,未体现价格革命,排除C项;材料没有描述文艺复兴的信息,排除D项。

1.B 解析 根据材料和所学可知,近代以来,关于植物的记载数量显著增加,这主要是因为新航路开辟后,世界联系加强,为植物研究提供了条件,B项正确;材料与食品储备技术的进步无关,排除A项;材料与人们的饮食习惯改变无关,排除C项;工业革命始于18世纪60年代,且主要体现在生产力层面,无法全面解释材料内容,排除D项。

2.B 解析 根据材料及所学可知,出于对瘟疫的恐惧,美洲印第安人选择信仰天主教,导致拉丁美洲的天主教信徒增加,由此可知,美洲文化自信遭到削弱,B项正确。世界殖民体系形成于19世纪末20世纪初,排除A项;美洲原住民因瘟疫大量死亡,导致原有社会解体,而不是非洲,排除C项;欧洲商业格局变化与材料无关,排除D项。

3.C 解析 根据材料及所学可知,新航路开辟后,欧洲殖民者将大量黑奴贩卖至美洲,并使殖民地变为其经济作物的产地,改变了美洲地区原有的农业种植结构,C项正确;材料无法说明美洲找到了正确的经济发展道路,且种植园经济较为单一,排除A项;材料未涉及人口锐减与粮食需求的关系,排除B项;殖民者将大量贵金属掠夺至欧洲,使欧洲的经济秩序受到了价格革命的冲击,而不是美洲,排除D项。

4.C 解析 根据材料及所学可知,16世纪至18世纪初,西欧国家进行大规模海外殖民,宗主国和殖民地的国际分工体系中,占优势的是宗主国,而这一时期宗主国几乎都是西欧国家,因此,这一国际分工体系伴随着以西欧为中心的国际贸易秩序,C项正确;当时尚未进行工业革命,不存在工业国,排除A项;19世纪末20世纪初,美、德等新兴工业国家兴起,英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的新格局,排除B项;古代的丝绸之路贸易就是洲际贸易,排除D项。

2.推动全球治理体系改革

B 解析 根据材料并结合所学可知,世界卫生组织和世界银行等多个组织都对公共卫生表示了关注,因而可知,这些做法有利于多视角关注公共领域,B项正确;新的国际政治经济新秩序还在建立之中,排除A项;材料中的做法属于卫生防疫领域,不能缩小南北之间的经济差距,排除C项;材料中这些做法的主要目的是应对热带病,排除D项。

1.A 解析 根据材料“各成员国在法律形式上承诺遵守相关规则”“用国际合作来取代各国政府以往只根据国内经济形势进行决策”可知,布雷顿森林体系加强了成员国的国际合作与协商,A项正确;是否“实现了”,仅由材料信息不得而知,排除B项;美国在世界贸易中的垄断地位与材料主旨不符,排除C项;依据材料信息无法得出布雷顿森林体系极大地促进了经济全球化的发展的结论,排除D项。

2.A 解析 根据材料及所学可知,为共同解决世界经济和货币危机,协调经济政策,重振西方经济,1975年11月在法国的倡议下,第一次西方主要工业国家首脑会议在法国的朗布依埃举行,A项正确;国际货币基金组织的主要目标是共同合作稳定国际汇率,而不是七国首脑会议,排除B项;材料未涉及七国集团对抗苏联威胁的相关信息,排除C项;材料未涉及七国集团关于福利制度改革的相关信息,排除D项。

3.C 解析 材料反映了当今世界西方大国在全球格局中地位下降,新兴国家影响力增强,这种变化意味着冷战结束后世界多极化趋势进一步加强,世界权力中心呈现分散趋势,C项正确;当今世界新兴大国没有垄断世界话语权,排除A项;材料强调的不是西方大国的世界主导权减弱,而是世界多极化趋势的加强,排除B项;当今世界新的世界格局尚未形成,排除D项。

4.B 解析 根据材料信息并结合所学知识可知,当今国际制度、规范、法律和组织冗杂,因此改革旧全球治理机制,加强国际协调,已经成为国际社会共同关心和正在解决的问题,B项正确;“有效制约”说法过于绝对,排除A项;材料未涉及多极化的相关内容,排除C项;合作共赢成为世界共识,与现实不符,排除D项。

同课章节目录