第14课 文化传承的多种载体及其发展 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 文化传承的多种载体及其发展 课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

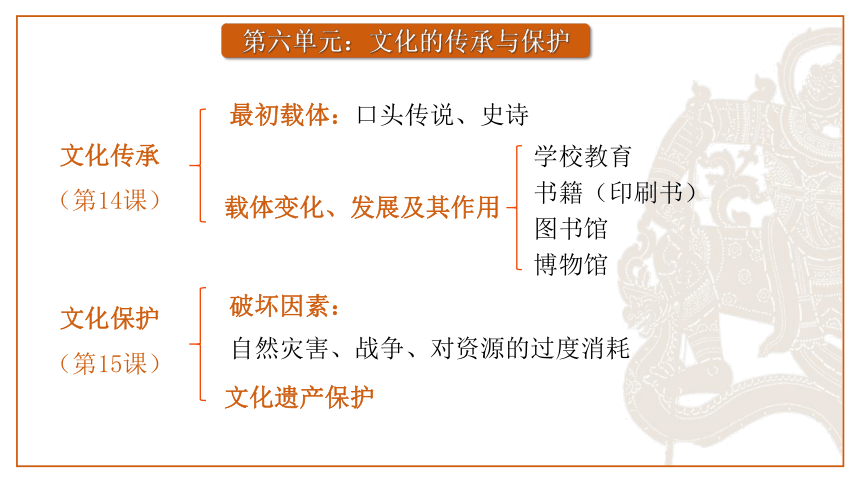

第六单元:文化的传承与保护

文化传承

(第14课)

最初载体:

文化保护

(第15课)

口头传说、史诗

载体变化、发展及其作用

学校教育

书籍(印刷书)

图书馆

博物馆

破坏因素:

自然灾害、战争、对资源的过度消耗

文化遗产保护

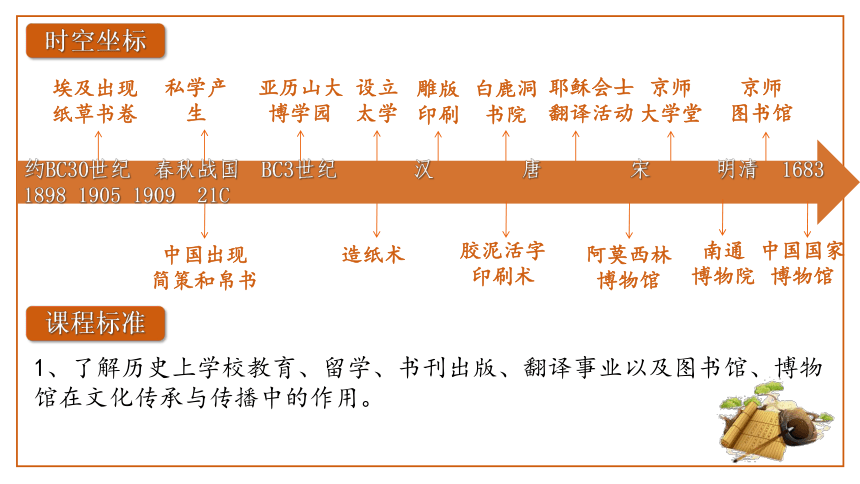

时空坐标

课程标准

雕版

印刷

白鹿洞书院

耶稣会士

翻译活动

约BC30世纪 春秋战国 BC3世纪 汉 唐 宋 明清 1683 1898 1905 1909 21C

埃及出现

纸草书卷

私学产生

亚历山大博学园

造纸术

胶泥活字

印刷术

京师

大学堂

南通

博物院

设立

太学

中国出现

简策和帛书

阿莫西林

博物馆

京师

图书馆

中国国家博物馆

1、了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

(1)官学:

①西周:

②汉朝:

③西晋:

“学在官府”。

中央设立太学,地方官学 。

设立国子监,是古代中国的最高学府和教育行政机构。

◎北京国子监琉璃牌坊

(2)私学:

①春秋时期:

②唐代以后:

③宋代:

私学产生,改变了“学在官府”的情形,儒家孔子影响最大。

私学得到发展,学塾、村学和蒙学构成基层教育的重要形式。

书院形成与发展的重要时期,书院制度推动了私学的发展。

◎江西庐山白鹿洞书院

◎孔子讲学

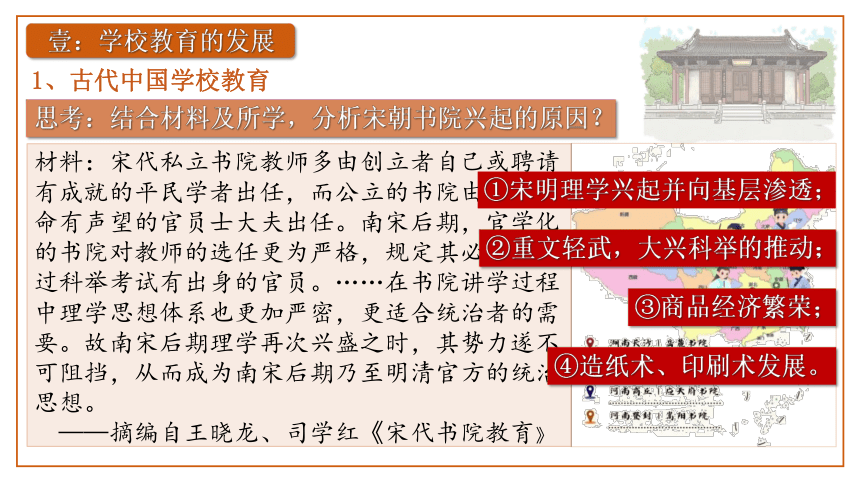

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

材料:宋代私立书院教师多由创立者自己或聘请有成就的平民学者出任,而公立的书院由朝廷任命有声望的官员士大夫出任。南宋后期,官学化的书院对教师的选任更为严格,规定其必须是通过科举考试有出身的官员。……在书院讲学过程中理学思想体系也更加严密,更适合统治者的需要。故南宋后期理学再次兴盛之时,其势力遂不可阻挡,从而成为南宋后期乃至明清官方的统治思想。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

思考:结合材料及所学,分析宋朝书院兴起的原因?

①宋明理学兴起并向基层渗透;

②重文轻武,大兴科举的推动;

③商品经济繁荣;

④造纸术、印刷术发展。

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

材料:我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

探究:结合材料及所学,分析中国古代教育的特点和作用?

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

探究:结合材料及所学,分析中国古代教育的特点和作用?

特点:①起源早,发展时间长;②政府主导;③官学私学并存;④儒学主导,教化功能突出;⑤体制随时代不断发展。

作用:

①为政府培养了人才,巩固了专制皇权;

②有利于儒学的传承;

③有利于古代文化的保存与传播;

④促进科举考试的推行与科举制的发展。

近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化的重要场所。

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

(1)起源:

古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。

(2)作用:

“大学”源自拉丁语,意思是教师和学者的社区。现代大学制度源于欧洲中世纪的大学。

◎巴黎大学徽标

材料:公元前387年,柏拉图在雅典西北郊外办起了欧洲第一

所综合性学校,后人称之为柏拉图学园,又叫"阿加德米"

(Academy)学园。今天的大学"学院"就是从"阿加德米"这个词

来的。柏拉图在这里讲授哲学、政治学、算数、几何学、天文

学以及声学等等学科。柏拉图学园存在900余年,对地中海地区

的学术思想产生了深远影响。

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

(3)代表:

①法国:

②德国:

③美国:

拿破仑建立的“大学区”制度,确立了国民教育制度。

洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能转变。

大学逐渐倾向于世俗化与商业化,使更多的人有机会接受大学教育。

◎柏林洪堡大学

◎哈佛大学

◎耶鲁大学

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

探究:分析中世纪大学向近代大学过渡的表现、原因及意义。

材料:14世纪初,欧洲各国大学先后发生了相应的变革。以大学课程的演变为例,新的学科,如希腊文学、修辞学、诗歌、历史等,逐渐与旧的经院主义的课程一起在大学里有了自己的位置。由于教会和大学几个世纪以来的紧密关系,在任何地方都不存在纯世俗的大学,研究发现教会的改革不可避免地也会引起大学相应的变化。“随着欧洲逐渐被划分成一些中央集权的政治单位和宗教单位,大学丧失了它们一贯具有的国际性。它们变成了地区性的中心,为它们坐落在其版图内的国家服务。”

——摘编自贺国庆《中世纪大学向现代大学的过渡》

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

探究:分析中世纪大学向近代大学过渡的表现、原因及意义。

(1)表现:①增加古典文化课程,出现世俗化趋势;②由国际性机构转

变为民族性机构。

(2)原因:

①资本主义经济的产生和发展,资产阶级力量的壮大;

②资产阶级思想解放运动的开展;

③民族国家的兴起。

(3)意义:

①为学校教育体制的形成奠定了基础,培养了大批人才;

②有利于传承和发展人类文化,推动了科学的发展。

壹:学校教育的发展

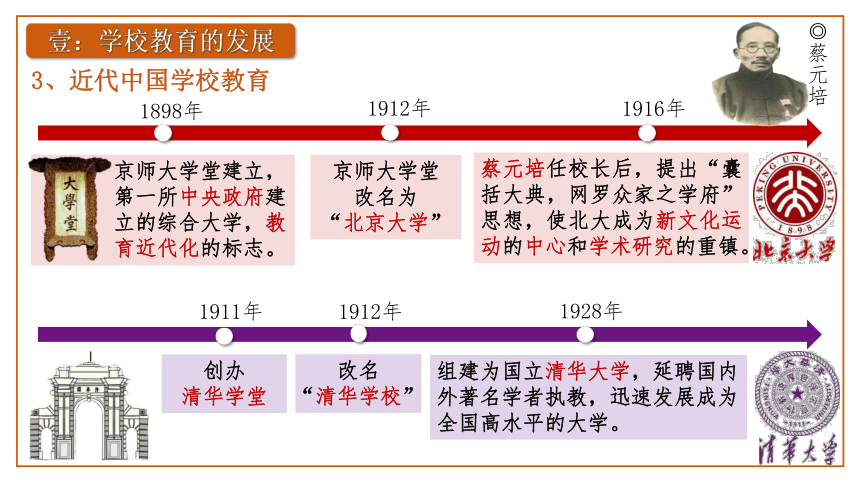

3、近代中国学校教育

1912年

1916年

1898年

京师大学堂建立,第一所中央政府建立的综合大学,教育近代化的标志。

京师大学堂

改名为

“北京大学”

蔡元培任校长后,提出“囊括大典,网罗众家之学府”思想,使北大成为新文化运动的中心和学术研究的重镇。

1912年

1928年

1911年

创办

清华学堂

改名

“清华学校”

组建为国立清华大学,延聘国内外著名学者执教,迅速发展成为全国高水平的大学。

◎蔡元培

壹:学校教育的发展

3、近代中国学校教育

时期 概况

洋务运动 清政府出资,留学欧美,主要学习军事和工艺技术、自然科学,成为近代民族工业和海军的中坚力量。

甲午战后 留学日本,主要学习资本主义制度来改造中国,自费留学人数大增,归国后成为民主革命运动的骨干。

新文化运动 留法勤工俭学运动蓬勃发展,学习马克思主义,探索救国救民道路,为中国共产党成立准备了中坚力量。

20C20S中期以后 “以俄为师”,掀起留苏学习热潮,学成后投身新民主主义革命。

——近代留学教育

探究:结合近代中国留学教育的概况,分析近代中国留学教育的作用。

①为近代化事业培养了优秀人才,促进了近代思想解放;

②推动近代改革和民主革命的发展;

③促进了中国教育的近代化;

④有利于中华文化的传播与中外文化交流。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

形成体系

新中国成立后至20世纪60年代

举措:

①1949年底,第一次全国教育工作会议召开;

②1957年,提出德、智、体等方面全面发展的教育方针。

成就:

①逐步形成比较完整的国民教育体系;

1965年初步形成

◎北京工农速成中学

②培养大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

受到破坏

“文革”时期(1966-1976年)

①文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动;

②大中小学停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资派”,教育战线一片混乱;

③1966年,高考制度被废除;

④1968年,知识青年上山下乡(50-70年代后期);

⑤70年代初,高校开始招收不需要文化考试的“工农兵学员”。

教育发展停滞、人才日益缺乏,影响经济发展

①改革开放40多年,中国教育迈入新征程,高校年毕业生人数大幅增加,教育事业取得举世瞩目的成就。

②各类教育不断发展,教育公平的步伐加速

推进,每个人的受教育权利得到更有力的保障。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

恢复发展

改革开放后(1978年后)

举措:

①1977年高考制度恢复,教育事业重新走上正轨。

②1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针,改革步伐加快。

③1995,国家开始实行“科教兴国”

成就:

在文化传承、科学研究、人才培养等方面,学校教育发挥了举足轻重的作用

贰:印刷书的诞生

1、书籍的出现

(1)地位:

书籍是文化传承的主要载体。

(2)表现:

①约公元前30世纪,埃及出现纸草书卷,一般被认为是书籍的雏形。

②春秋战国至秦汉时期,早期的书籍是用竹片或木板作书写材料的简策和用缣帛作书写材料的帛书。

◎睡虎地秦简

◎西汉马王堆帛书

◎汉墓木牍

◎莎草纸写的《亡灵书》残片

竹木简沉重,不便携带

缣帛昂贵,不利推广

贰:印刷书的诞生

2、造纸术和印刷术的出现和发展

(1)造纸术:

①公元前2世纪,中国已出现植物纤维纸;

(2)雕版印刷术:

②公元105年,东汉蔡伦制出“蔡侯纸”。

(3)活字印刷术:

唐朝已有雕版印刷品。

①11世纪中叶,北宋毕昇发明胶泥活字印刷术;

②15世纪中叶,德国人谷登堡发明金属活字印刷。直接催生了印刷书,还进一步推动了报纸、杂志的普及。

◎西汉早期的纸

◎蔡伦与造纸术

◎毕昇与活字印刷术

◎谷登堡与《古登堡圣经》

马丁·路德曾称印刷术为“上帝至高无上的恩赐,使得福音更能传扬”。

古登堡革命

贰:印刷书的诞生

3、印刷书的出现

(1)条件:

造纸业的发展及雕版印刷术、活字印刷术的发明。

(2)作用:

材料1:培根说“知识即权力”,从技术进步的角度来看,掌握知识传播渠道的人才真正拥有权力。早在中世纪,教士的权力来自对《圣经》的解读权。然而在古登堡印刷术出现后,大众能够自行解读《圣经》,教士的权力受到挑战。

材料2:在西方,印刷术的发明和使用,激发欧洲各民族的理智思潮,促进民族语言和文学的发展,鼓励民族主义和建立新兴的民族国家。在中国的传统社会中,印刷术的作用正好相反,它不仅帮助中国文字的连续性和普遍性,更成为保持中国传统文化的一种重要工具。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

①打破了文化的垄断,有助于文化的大众化;

②对提高人们的文化修养、促进各民族的发展;

③极大地推动了文化的传承、传播与普及;

④造纸术和印刷术推动文艺复兴和宗教改革,有利于西方的思想解放。

贰:印刷书的诞生

历史纵横:翻译活动的开展

①汉至唐宋时期:始于东汉桓帝时安世高翻译佛经;唐代玄奘

翻译佛经,第一个把汉语介绍到外国。

②明末清初:徐光启与利玛窦合译《几何原本》;传教士把四书翻译成外文;洋务派官派留学,培养大批翻译家;设译书局,传播西方科学;维新运动时期,一些翻译家翻译西方政治等。

③民国时期:翻译介绍马克思主义和俄罗斯文学等。

④新中国初期:翻译介绍苏俄革命和建设等;改革开放后

翻译事业发展。

促进中外文化交流,扩大文化影响力

◎《几何原本》

◎玄奘翻译佛经

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

巴尼拔王建立亚述图书馆,是保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。收藏了25000块泥版本文书,囊括了当时亚述的全部知识。

叁:图书馆的成长

1、职能:

2、发展历程

——西方

(1)公元前7世纪:

(2)中世纪:

修道院、大教堂和大学图书馆;私人图书馆;

(3)近代:

公共图书馆:19世纪下半叶,英、美等国出现。

◎亚述巴尼拔图书馆遗址

叁:图书馆的成长

材料:公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,它的特点是:地方当局征税建馆,免费为公众服务。公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象。1753年创建的不列颠博物馆图书馆也发展成国际的学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论莫定了坚实的基础。

——周楠《欧洲图书馆史研究》

思考:根据材料和所学,指出英国公共图书馆兴起的原因和影响。

原因:①政府社会服务职能的提高;②资本主义发展,工业革命后,对工人素质提出更高要求;③英国重视科技文化教育的传统等。

影响:①有利于英国国民素质的提升;②推动英国成为世界学术中心之一;③促进了英国工业革命的发展和科技进步;④有利于科技文化向世界各地传播。

私家藏书伴随私学的出现也得到发展。明清两代尤其突出,出现了一批著名的藏书家和藏书楼。

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

中国古代十分重视图书文献的保存,朝廷设有专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”等藏书之所。

叁:图书馆的成长

1、职能:

2、发展历程

——中国

(1)古代:

①官府藏书:

②私家藏书:

◎天一阁与范钦

明朝:天一阁(“天一生水”,以水制火)

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

叁:图书馆的成长

1、职能:

——中国

2、发展历程

(2)近代:

①1909年,清政府开始筹建京师图书馆。

②1916年起,凡在内务部立案的出版图书均交京师图书馆收藏,国家图书馆的职能开始体现。

◎京师图书馆

(3)现代:

①新中国成立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”;

②1998年改称“国家图书馆”。党和政府高度重视图书馆事业的发展,在全国范围内逐渐建立各级各类的图书馆。

叁:图书馆的成长

3、作用:

保存古籍

文献开发

培养人才

教育功能

图书馆所保存的历史文献与人类古籍,是各民族优秀文化的重要组成部分,有利于民族文化传承。

图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、开发,方便读者更好利用。如今,图书馆更是利用信息化技术使馆藏文献走向数字化。

图书馆,特别是高校当中有大量学术资源,是学校教育的重要组成部分,有利于培养高级专业人才。

图书馆作为公共机构,通过提供书籍阅读、开展各种系列讲座与主题课堂,丰富人们的业余文化生活。

肆:博物馆的建设与发展

1、发展历程

(1)世界:

①约公元前290年,托勒密·索托在埃及亚历山大城创建了亚历山大博学园,其中的缪斯宫被称为“亚历山大博物馆”,是最早的“博物馆”。

②1683年阿什莫林博物馆是第一个具有近代特征的博物馆。

◎亚历山大博学园“缪斯宫”

③18世纪,大英博物馆、卢浮宫。

◎大英博物馆

◎阿什莫林博物馆”

带有浓厚殖民侵略色彩

肆:博物馆的建设与发展

材料:15世纪末期起,一些来自人们刚刚知道的地方的“奇物”出现在欧洲,刺激了学者们的研究欲望和收藏家们的好奇心。与此同时,在思想解放浪潮冲击下,人类对自然的认识推进到一个新的阶段,初步形成了自然科学的分类和科学实验方法。17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆,认为博物馆将会“达到教化民众的目的,成为发明家集结与交换心得的场所”。18世纪40年代起,英、法等国相继建立起自然史博物馆。当时的博物馆追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。

——摘编自《博物馆的历史》

探究:根据材料并结合所学,概括欧洲博物馆建立的历史背景。

①新航路开辟,美洲物品的传入;②文艺复兴的出现;③自然科学分类和科学实验方法的推广;④启蒙运动的发展,启蒙思想家的倡导;⑤西欧国家的早期殖民扩张和掠夺。

肆:博物馆的建设与发展

1、发展历程

(2)中国:

1868

1905

1925

1926

1933

1959

2003

——中国最早近代意义上博物馆

——国人自建第一个公共博物馆

上海自然历史博物院

张謇建立南通博物苑

故宫博物院成立

——现为中国最大的古代艺术博物馆

国立历史博物馆正式开馆

—— 改为国立北京历史博物馆

蔡元培倡议建国立中央博物院

——新中国后改为国立南京博物院

中国人民革命军事博物馆建成

——中国第一个综合类军事博物馆

中国历史博物馆和中国革命博物馆的基础上组建中国国家博物馆

肆:博物馆的建设与发展

学习拓展:1946年,国际博物馆协会在法国巴黎成立。1974年,该协会将博物馆定义为“一个不追求营利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。公益性成为博物馆的首要职责。1977年,国际博物馆协会又把每年的5月18日定为“国际博物馆日”,并且每年确定活动主题。

思考:据材料并结合所学,概况博物馆的特征及意义。

意义:①博物馆是征集、收藏、展示、研究自然和人类文化遗产的重要场所;②博物馆也是进行国民教育的重要场所,全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识;③以博物馆以一种特有的方式担负着文化传承和传播的使命。

特征:公众性、公益性、服务性。

课程总结

当堂检测

1、(2023·浙江·统考高考真题)1450年左右,德国人谷登堡发明了工种会在低温下熔化,却可以在被挤压时保持足够硬度的特殊金属合金,并用翻砂铸模法制作字母活字字模,且每一个单字都可以压缩。他做成的木质印刷机可用远远超过任何雕版印刷机的速度来印刷书籍,且最终成品的品质斐然。他的发明带来的直接影响是( )

A.催生了被视作“新一代的书籍”的印刷书 B.开始使用活字印刷术印刷书籍

C.奠定了分科教育的基础 D.促进了图书馆的诞生

2、(2023·广东·高考真题)1902年有人在日记中写道:“今岁省城将一切书院改为大学堂,选才华秀美者入堂肄业,每月给薪水,所学以西法为要,有主教,有助教,以通西法者为之,此外又延洋夷为师(刻下尚未延来),在堂助教者,闻洋夷为师而告退之者数人,可谓有志气者矣。”这反映出( )

A.作者具有排外倾向 B.作者主张中体西用

C.维新运动渐入高潮 D.天朝上国观念盛行

A

A

3、(2022·辽宁卷)明清时期,一些谪戍东北的流人著书立说,教书授徒。如胡世宁谪戍辽东沈阳卫,“尝侨寓广宁,训诲生徒,学者宗焉”;陈梦雷曾指导修订地方志,“诸公卿子弟执经问字者踵接”。这反映出流人( )

A.推动了东北民族融合 B.促进了东北文化发展

C.带动了东北人口迁徙 D.稳定了东北社会秩序

当堂检测

B

4、(2021·福建卷)中华人民共和国成立后,全面接收了之前存在的各类国立、私立中小学和大学,转为公办学校,统一教材、教案并建立考试制度。上述举措的主要目的在于( )

A,推动教育在全国的普及 B.确保教育的社会主义方向

C.回应教育现代化的诉求 D,巩固近代教育发展的成果

B

当堂检测

5、宋代,私人设书院讲学之风盛行,书院最多时达 300 多所,成为文人思想传承与交流的主要阵地,自由论辩的氛围空前浓厚。书院的大量出现( )

A.确立了两宋重文轻武的格局 B.导致文人脱离现实,崇尚空谈

C.说明宋代官学发展严重滞后 D.推动了宋代理性精神的发展

D

6、清朝修撰《四库全书》后,七座官方藏书楼仿宁波民间藏书楼“天一阁”的规制修建乾隆曰:“故吾于贮四库之书,首重者经,而以水喻文,愿溯其源。且数典天一之阁,亦庶几不相径庭也夫。四库七阁名字均取水旁,虽镇江文宗,外似独异,而细籀其涵谊。则固寓'江河朝宗于海’之意。”乾隆此话旨在强调( )

A.总结传统文化精髓 B.彰显君主丰功伟绩

C.拉拢江南知识分子 D.加强思想文化控制

D

第六单元:文化的传承与保护

文化传承

(第14课)

最初载体:

文化保护

(第15课)

口头传说、史诗

载体变化、发展及其作用

学校教育

书籍(印刷书)

图书馆

博物馆

破坏因素:

自然灾害、战争、对资源的过度消耗

文化遗产保护

时空坐标

课程标准

雕版

印刷

白鹿洞书院

耶稣会士

翻译活动

约BC30世纪 春秋战国 BC3世纪 汉 唐 宋 明清 1683 1898 1905 1909 21C

埃及出现

纸草书卷

私学产生

亚历山大博学园

造纸术

胶泥活字

印刷术

京师

大学堂

南通

博物院

设立

太学

中国出现

简策和帛书

阿莫西林

博物馆

京师

图书馆

中国国家博物馆

1、了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

(1)官学:

①西周:

②汉朝:

③西晋:

“学在官府”。

中央设立太学,地方官学 。

设立国子监,是古代中国的最高学府和教育行政机构。

◎北京国子监琉璃牌坊

(2)私学:

①春秋时期:

②唐代以后:

③宋代:

私学产生,改变了“学在官府”的情形,儒家孔子影响最大。

私学得到发展,学塾、村学和蒙学构成基层教育的重要形式。

书院形成与发展的重要时期,书院制度推动了私学的发展。

◎江西庐山白鹿洞书院

◎孔子讲学

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

材料:宋代私立书院教师多由创立者自己或聘请有成就的平民学者出任,而公立的书院由朝廷任命有声望的官员士大夫出任。南宋后期,官学化的书院对教师的选任更为严格,规定其必须是通过科举考试有出身的官员。……在书院讲学过程中理学思想体系也更加严密,更适合统治者的需要。故南宋后期理学再次兴盛之时,其势力遂不可阻挡,从而成为南宋后期乃至明清官方的统治思想。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

思考:结合材料及所学,分析宋朝书院兴起的原因?

①宋明理学兴起并向基层渗透;

②重文轻武,大兴科举的推动;

③商品经济繁荣;

④造纸术、印刷术发展。

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

材料:我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

探究:结合材料及所学,分析中国古代教育的特点和作用?

壹:学校教育的发展

1、古代中国学校教育

探究:结合材料及所学,分析中国古代教育的特点和作用?

特点:①起源早,发展时间长;②政府主导;③官学私学并存;④儒学主导,教化功能突出;⑤体制随时代不断发展。

作用:

①为政府培养了人才,巩固了专制皇权;

②有利于儒学的传承;

③有利于古代文化的保存与传播;

④促进科举考试的推行与科举制的发展。

近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化的重要场所。

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

(1)起源:

古希腊产生了欧洲最初的学校形式,奠定了分科教育的基础。

(2)作用:

“大学”源自拉丁语,意思是教师和学者的社区。现代大学制度源于欧洲中世纪的大学。

◎巴黎大学徽标

材料:公元前387年,柏拉图在雅典西北郊外办起了欧洲第一

所综合性学校,后人称之为柏拉图学园,又叫"阿加德米"

(Academy)学园。今天的大学"学院"就是从"阿加德米"这个词

来的。柏拉图在这里讲授哲学、政治学、算数、几何学、天文

学以及声学等等学科。柏拉图学园存在900余年,对地中海地区

的学术思想产生了深远影响。

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

(3)代表:

①法国:

②德国:

③美国:

拿破仑建立的“大学区”制度,确立了国民教育制度。

洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能转变。

大学逐渐倾向于世俗化与商业化,使更多的人有机会接受大学教育。

◎柏林洪堡大学

◎哈佛大学

◎耶鲁大学

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

探究:分析中世纪大学向近代大学过渡的表现、原因及意义。

材料:14世纪初,欧洲各国大学先后发生了相应的变革。以大学课程的演变为例,新的学科,如希腊文学、修辞学、诗歌、历史等,逐渐与旧的经院主义的课程一起在大学里有了自己的位置。由于教会和大学几个世纪以来的紧密关系,在任何地方都不存在纯世俗的大学,研究发现教会的改革不可避免地也会引起大学相应的变化。“随着欧洲逐渐被划分成一些中央集权的政治单位和宗教单位,大学丧失了它们一贯具有的国际性。它们变成了地区性的中心,为它们坐落在其版图内的国家服务。”

——摘编自贺国庆《中世纪大学向现代大学的过渡》

壹:学校教育的发展

2、近代西方学校教育

探究:分析中世纪大学向近代大学过渡的表现、原因及意义。

(1)表现:①增加古典文化课程,出现世俗化趋势;②由国际性机构转

变为民族性机构。

(2)原因:

①资本主义经济的产生和发展,资产阶级力量的壮大;

②资产阶级思想解放运动的开展;

③民族国家的兴起。

(3)意义:

①为学校教育体制的形成奠定了基础,培养了大批人才;

②有利于传承和发展人类文化,推动了科学的发展。

壹:学校教育的发展

3、近代中国学校教育

1912年

1916年

1898年

京师大学堂建立,第一所中央政府建立的综合大学,教育近代化的标志。

京师大学堂

改名为

“北京大学”

蔡元培任校长后,提出“囊括大典,网罗众家之学府”思想,使北大成为新文化运动的中心和学术研究的重镇。

1912年

1928年

1911年

创办

清华学堂

改名

“清华学校”

组建为国立清华大学,延聘国内外著名学者执教,迅速发展成为全国高水平的大学。

◎蔡元培

壹:学校教育的发展

3、近代中国学校教育

时期 概况

洋务运动 清政府出资,留学欧美,主要学习军事和工艺技术、自然科学,成为近代民族工业和海军的中坚力量。

甲午战后 留学日本,主要学习资本主义制度来改造中国,自费留学人数大增,归国后成为民主革命运动的骨干。

新文化运动 留法勤工俭学运动蓬勃发展,学习马克思主义,探索救国救民道路,为中国共产党成立准备了中坚力量。

20C20S中期以后 “以俄为师”,掀起留苏学习热潮,学成后投身新民主主义革命。

——近代留学教育

探究:结合近代中国留学教育的概况,分析近代中国留学教育的作用。

①为近代化事业培养了优秀人才,促进了近代思想解放;

②推动近代改革和民主革命的发展;

③促进了中国教育的近代化;

④有利于中华文化的传播与中外文化交流。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

形成体系

新中国成立后至20世纪60年代

举措:

①1949年底,第一次全国教育工作会议召开;

②1957年,提出德、智、体等方面全面发展的教育方针。

成就:

①逐步形成比较完整的国民教育体系;

1965年初步形成

◎北京工农速成中学

②培养大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

受到破坏

“文革”时期(1966-1976年)

①文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动;

②大中小学停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资派”,教育战线一片混乱;

③1966年,高考制度被废除;

④1968年,知识青年上山下乡(50-70年代后期);

⑤70年代初,高校开始招收不需要文化考试的“工农兵学员”。

教育发展停滞、人才日益缺乏,影响经济发展

①改革开放40多年,中国教育迈入新征程,高校年毕业生人数大幅增加,教育事业取得举世瞩目的成就。

②各类教育不断发展,教育公平的步伐加速

推进,每个人的受教育权利得到更有力的保障。

壹:学校教育的发展

4、现代中国学校教育

(1)背景:

新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校。

(2)发展历程:

恢复发展

改革开放后(1978年后)

举措:

①1977年高考制度恢复,教育事业重新走上正轨。

②1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针,改革步伐加快。

③1995,国家开始实行“科教兴国”

成就:

在文化传承、科学研究、人才培养等方面,学校教育发挥了举足轻重的作用

贰:印刷书的诞生

1、书籍的出现

(1)地位:

书籍是文化传承的主要载体。

(2)表现:

①约公元前30世纪,埃及出现纸草书卷,一般被认为是书籍的雏形。

②春秋战国至秦汉时期,早期的书籍是用竹片或木板作书写材料的简策和用缣帛作书写材料的帛书。

◎睡虎地秦简

◎西汉马王堆帛书

◎汉墓木牍

◎莎草纸写的《亡灵书》残片

竹木简沉重,不便携带

缣帛昂贵,不利推广

贰:印刷书的诞生

2、造纸术和印刷术的出现和发展

(1)造纸术:

①公元前2世纪,中国已出现植物纤维纸;

(2)雕版印刷术:

②公元105年,东汉蔡伦制出“蔡侯纸”。

(3)活字印刷术:

唐朝已有雕版印刷品。

①11世纪中叶,北宋毕昇发明胶泥活字印刷术;

②15世纪中叶,德国人谷登堡发明金属活字印刷。直接催生了印刷书,还进一步推动了报纸、杂志的普及。

◎西汉早期的纸

◎蔡伦与造纸术

◎毕昇与活字印刷术

◎谷登堡与《古登堡圣经》

马丁·路德曾称印刷术为“上帝至高无上的恩赐,使得福音更能传扬”。

古登堡革命

贰:印刷书的诞生

3、印刷书的出现

(1)条件:

造纸业的发展及雕版印刷术、活字印刷术的发明。

(2)作用:

材料1:培根说“知识即权力”,从技术进步的角度来看,掌握知识传播渠道的人才真正拥有权力。早在中世纪,教士的权力来自对《圣经》的解读权。然而在古登堡印刷术出现后,大众能够自行解读《圣经》,教士的权力受到挑战。

材料2:在西方,印刷术的发明和使用,激发欧洲各民族的理智思潮,促进民族语言和文学的发展,鼓励民族主义和建立新兴的民族国家。在中国的传统社会中,印刷术的作用正好相反,它不仅帮助中国文字的连续性和普遍性,更成为保持中国传统文化的一种重要工具。

——摘编自钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

①打破了文化的垄断,有助于文化的大众化;

②对提高人们的文化修养、促进各民族的发展;

③极大地推动了文化的传承、传播与普及;

④造纸术和印刷术推动文艺复兴和宗教改革,有利于西方的思想解放。

贰:印刷书的诞生

历史纵横:翻译活动的开展

①汉至唐宋时期:始于东汉桓帝时安世高翻译佛经;唐代玄奘

翻译佛经,第一个把汉语介绍到外国。

②明末清初:徐光启与利玛窦合译《几何原本》;传教士把四书翻译成外文;洋务派官派留学,培养大批翻译家;设译书局,传播西方科学;维新运动时期,一些翻译家翻译西方政治等。

③民国时期:翻译介绍马克思主义和俄罗斯文学等。

④新中国初期:翻译介绍苏俄革命和建设等;改革开放后

翻译事业发展。

促进中外文化交流,扩大文化影响力

◎《几何原本》

◎玄奘翻译佛经

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

巴尼拔王建立亚述图书馆,是保存最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆。收藏了25000块泥版本文书,囊括了当时亚述的全部知识。

叁:图书馆的成长

1、职能:

2、发展历程

——西方

(1)公元前7世纪:

(2)中世纪:

修道院、大教堂和大学图书馆;私人图书馆;

(3)近代:

公共图书馆:19世纪下半叶,英、美等国出现。

◎亚述巴尼拔图书馆遗址

叁:图书馆的成长

材料:公共图书馆从19世纪50年代开始在英国逐步兴起,它的特点是:地方当局征税建馆,免费为公众服务。公共图书馆集中在工业城镇,而且以工人为重点服务对象。1753年创建的不列颠博物馆图书馆也发展成国际的学术中心,马克思、列宁、孙中山就曾在这里阅览群书,旁征博引,为自己的思想理论莫定了坚实的基础。

——周楠《欧洲图书馆史研究》

思考:根据材料和所学,指出英国公共图书馆兴起的原因和影响。

原因:①政府社会服务职能的提高;②资本主义发展,工业革命后,对工人素质提出更高要求;③英国重视科技文化教育的传统等。

影响:①有利于英国国民素质的提升;②推动英国成为世界学术中心之一;③促进了英国工业革命的发展和科技进步;④有利于科技文化向世界各地传播。

私家藏书伴随私学的出现也得到发展。明清两代尤其突出,出现了一批著名的藏书家和藏书楼。

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

中国古代十分重视图书文献的保存,朝廷设有专门掌管典籍的史官,并建有“府”“阁”“堂”“室”等藏书之所。

叁:图书馆的成长

1、职能:

2、发展历程

——中国

(1)古代:

①官府藏书:

②私家藏书:

◎天一阁与范钦

明朝:天一阁(“天一生水”,以水制火)

图书馆担负保存人类文化典籍职责,起源于对文字资料的收藏。而且逐渐发展出服务公众的职能。

叁:图书馆的成长

1、职能:

——中国

2、发展历程

(2)近代:

①1909年,清政府开始筹建京师图书馆。

②1916年起,凡在内务部立案的出版图书均交京师图书馆收藏,国家图书馆的职能开始体现。

◎京师图书馆

(3)现代:

①新中国成立后,京师图书馆改名为“北京图书馆”;

②1998年改称“国家图书馆”。党和政府高度重视图书馆事业的发展,在全国范围内逐渐建立各级各类的图书馆。

叁:图书馆的成长

3、作用:

保存古籍

文献开发

培养人才

教育功能

图书馆所保存的历史文献与人类古籍,是各民族优秀文化的重要组成部分,有利于民族文化传承。

图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、开发,方便读者更好利用。如今,图书馆更是利用信息化技术使馆藏文献走向数字化。

图书馆,特别是高校当中有大量学术资源,是学校教育的重要组成部分,有利于培养高级专业人才。

图书馆作为公共机构,通过提供书籍阅读、开展各种系列讲座与主题课堂,丰富人们的业余文化生活。

肆:博物馆的建设与发展

1、发展历程

(1)世界:

①约公元前290年,托勒密·索托在埃及亚历山大城创建了亚历山大博学园,其中的缪斯宫被称为“亚历山大博物馆”,是最早的“博物馆”。

②1683年阿什莫林博物馆是第一个具有近代特征的博物馆。

◎亚历山大博学园“缪斯宫”

③18世纪,大英博物馆、卢浮宫。

◎大英博物馆

◎阿什莫林博物馆”

带有浓厚殖民侵略色彩

肆:博物馆的建设与发展

材料:15世纪末期起,一些来自人们刚刚知道的地方的“奇物”出现在欧洲,刺激了学者们的研究欲望和收藏家们的好奇心。与此同时,在思想解放浪潮冲击下,人类对自然的认识推进到一个新的阶段,初步形成了自然科学的分类和科学实验方法。17世纪,一些思想家和科学家纷纷倡议建立博物馆,认为博物馆将会“达到教化民众的目的,成为发明家集结与交换心得的场所”。18世纪40年代起,英、法等国相继建立起自然史博物馆。当时的博物馆追求珍奇物品和标本的齐全,陈列繁杂。

——摘编自《博物馆的历史》

探究:根据材料并结合所学,概括欧洲博物馆建立的历史背景。

①新航路开辟,美洲物品的传入;②文艺复兴的出现;③自然科学分类和科学实验方法的推广;④启蒙运动的发展,启蒙思想家的倡导;⑤西欧国家的早期殖民扩张和掠夺。

肆:博物馆的建设与发展

1、发展历程

(2)中国:

1868

1905

1925

1926

1933

1959

2003

——中国最早近代意义上博物馆

——国人自建第一个公共博物馆

上海自然历史博物院

张謇建立南通博物苑

故宫博物院成立

——现为中国最大的古代艺术博物馆

国立历史博物馆正式开馆

—— 改为国立北京历史博物馆

蔡元培倡议建国立中央博物院

——新中国后改为国立南京博物院

中国人民革命军事博物馆建成

——中国第一个综合类军事博物馆

中国历史博物馆和中国革命博物馆的基础上组建中国国家博物馆

肆:博物馆的建设与发展

学习拓展:1946年,国际博物馆协会在法国巴黎成立。1974年,该协会将博物馆定义为“一个不追求营利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。公益性成为博物馆的首要职责。1977年,国际博物馆协会又把每年的5月18日定为“国际博物馆日”,并且每年确定活动主题。

思考:据材料并结合所学,概况博物馆的特征及意义。

意义:①博物馆是征集、收藏、展示、研究自然和人类文化遗产的重要场所;②博物馆也是进行国民教育的重要场所,全方位向公众提供关于自然、文化各领域的知识;③以博物馆以一种特有的方式担负着文化传承和传播的使命。

特征:公众性、公益性、服务性。

课程总结

当堂检测

1、(2023·浙江·统考高考真题)1450年左右,德国人谷登堡发明了工种会在低温下熔化,却可以在被挤压时保持足够硬度的特殊金属合金,并用翻砂铸模法制作字母活字字模,且每一个单字都可以压缩。他做成的木质印刷机可用远远超过任何雕版印刷机的速度来印刷书籍,且最终成品的品质斐然。他的发明带来的直接影响是( )

A.催生了被视作“新一代的书籍”的印刷书 B.开始使用活字印刷术印刷书籍

C.奠定了分科教育的基础 D.促进了图书馆的诞生

2、(2023·广东·高考真题)1902年有人在日记中写道:“今岁省城将一切书院改为大学堂,选才华秀美者入堂肄业,每月给薪水,所学以西法为要,有主教,有助教,以通西法者为之,此外又延洋夷为师(刻下尚未延来),在堂助教者,闻洋夷为师而告退之者数人,可谓有志气者矣。”这反映出( )

A.作者具有排外倾向 B.作者主张中体西用

C.维新运动渐入高潮 D.天朝上国观念盛行

A

A

3、(2022·辽宁卷)明清时期,一些谪戍东北的流人著书立说,教书授徒。如胡世宁谪戍辽东沈阳卫,“尝侨寓广宁,训诲生徒,学者宗焉”;陈梦雷曾指导修订地方志,“诸公卿子弟执经问字者踵接”。这反映出流人( )

A.推动了东北民族融合 B.促进了东北文化发展

C.带动了东北人口迁徙 D.稳定了东北社会秩序

当堂检测

B

4、(2021·福建卷)中华人民共和国成立后,全面接收了之前存在的各类国立、私立中小学和大学,转为公办学校,统一教材、教案并建立考试制度。上述举措的主要目的在于( )

A,推动教育在全国的普及 B.确保教育的社会主义方向

C.回应教育现代化的诉求 D,巩固近代教育发展的成果

B

当堂检测

5、宋代,私人设书院讲学之风盛行,书院最多时达 300 多所,成为文人思想传承与交流的主要阵地,自由论辩的氛围空前浓厚。书院的大量出现( )

A.确立了两宋重文轻武的格局 B.导致文人脱离现实,崇尚空谈

C.说明宋代官学发展严重滞后 D.推动了宋代理性精神的发展

D

6、清朝修撰《四库全书》后,七座官方藏书楼仿宁波民间藏书楼“天一阁”的规制修建乾隆曰:“故吾于贮四库之书,首重者经,而以水喻文,愿溯其源。且数典天一之阁,亦庶几不相径庭也夫。四库七阁名字均取水旁,虽镇江文宗,外似独异,而细籀其涵谊。则固寓'江河朝宗于海’之意。”乾隆此话旨在强调( )

A.总结传统文化精髓 B.彰显君主丰功伟绩

C.拉拢江南知识分子 D.加强思想文化控制

D

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享