话题三 古代中国的文化传承与守正创新精神 学案(含答案) 2025年高考历史二轮专题复习(通史版)

文档属性

| 名称 | 话题三 古代中国的文化传承与守正创新精神 学案(含答案) 2025年高考历史二轮专题复习(通史版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 304.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-06 15:45:04 | ||

图片预览

文档简介

话题三 文化自信——古代中国的文化传承与守正创新精神

中共二十大报告指出:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”。 中华优秀传统文化具有强烈的历史性、民族性和继承性,继而形成了长期以来强烈的自信。文化自信,是对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念。中共二十大报告提出要“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”。

[话题串讲·深化认知]

关注点1 中华传统文化的发展

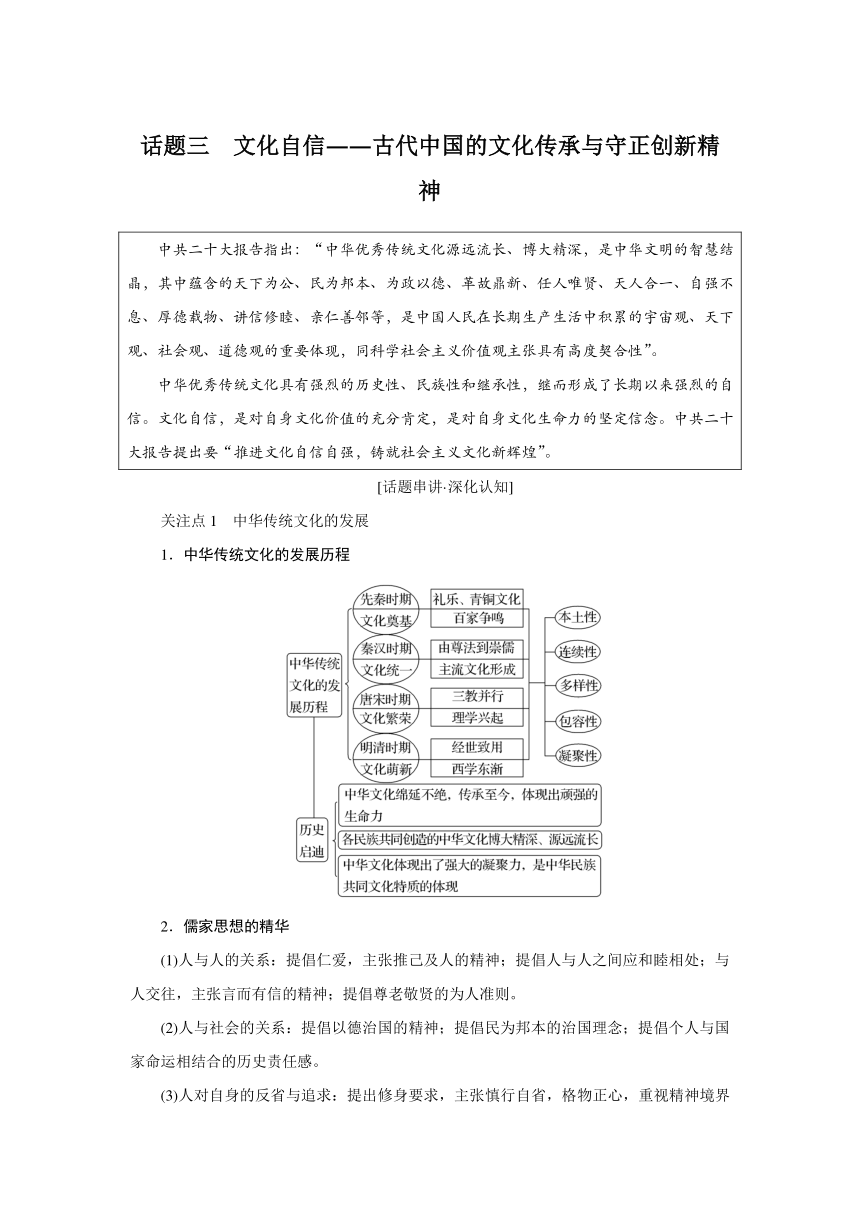

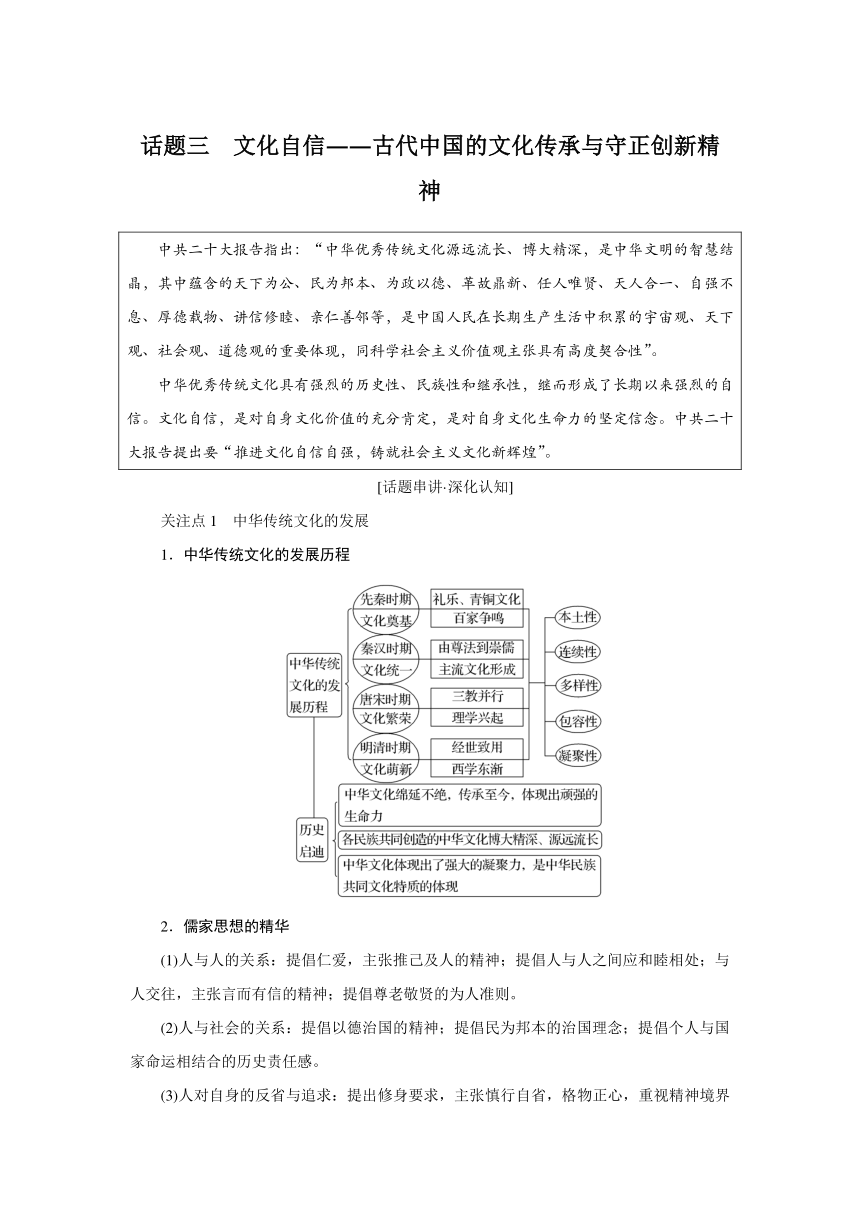

1.中华传统文化的发展历程

2.儒家思想的精华

(1)人与人的关系:提倡仁爱,主张推己及人的精神;提倡人与人之间应和睦相处;与人交往,主张言而有信的精神;提倡尊老敬贤的为人准则。

(2)人与社会的关系:提倡以德治国的精神;提倡民为邦本的治国理念;提倡个人与国家命运相结合的历史责任感。

(3)人对自身的反省与追求:提出修身要求,主张慎行自省,格物正心,重视精神境界的提升,追求崇高的理想人格。

(4)人与自然、天的关系:优先考虑和解决人世间的实际问题,体现了以人为本的理念;重视主观能动性;强调人与自然的和谐相处;主张“天人合一”和“天人感应”思想;等等。

(5)教育智慧与求学之路:有教无类,因材施教,学思结合,格物致知,学以致用。

3.中华优秀传统文化的现实价值

(1)中华优秀传统文化是维系民族团结的精神纽带。发挥优秀传统文化在维系民族团结中的重要作用,有助于把握并协调好各民族的利益关系。

(2)中华优秀传统文化是调节天人关系的行为准则。面对当今世界工业文明所带来的污水横流、雾霾肆虐等恶果,必须重新认识中华优秀传统文化在处理天人关系方面的时代价值。

(3)中华优秀传统文化是治国理政、安邦济世的思想之源,为今天治国理政提供了有益借鉴。

(4)中华优秀传统文化在现代社会转型中发挥着重建社会道德观和价值观的突出作用。

(5)中华优秀传统文化蕴含的义利观和诚实守信的价值观有助于加强市场主体的道德修养,培养良性的市场经济契约精神。

关注点2 中华文明对构建人类命运共同体的重要贡献

1.中华文明的责任伦理,有助于激发构建人类命运共同体的使命和担当。中华文明以共同体为本位,强调家国,推崇责任伦理,主张修身、齐家、治国、平天下,强调“天下兴亡,匹夫有责”。

2.中华文明的包容精神,有助于促进人类命运共同体内部不同文明、不同国家和民族的和谐相处,为应对人类共同面临的问题和挑战提供中国方案。中华文明的“和合”思想,恰好为不同文明之间的交流交融、和谐相处提供了重要的思想资源:一方面是和而不同,包容差异;另一方面是和而不流,坚持原则。

3.中华文明的天下理念,有助于推进以“共同发展”为宗旨的世界新秩序,优化全球治理体系。中华文明的天下观念是尊重差异、共同发展、共同维护天下和平的智慧。只有在天下观念的指导下,我们才能反思和超越自由主义主导下的同质化的平等观。

4.中华文明的传统价值,有助于构建全人类共同价值,为人类命运共同体提供价值支撑。人类共同价值充分尊重不同国家和民族的主体性、差异性,更注重兼采中西文明之所长。

[学术前沿·史学新论]

学术引领1 儒家的入世精神

[史学新论] “经世”一词的含义,学者说法不一,如章太炎认为应解作“纪年”;梁启超则以济世致用之义视之,他出任湖南时务学堂总教习,为诸生订立学约十条,其中第九条即为“经世”,并解释道:“庄生曰《春秋》经世,先王之志,凡学焉而不足为世用者,皆谓之俗学可也。”查“经世”一词,历史上也有用为“入世”的同义词,以与佛教“出世”观念相区别,如南宋陆九渊谓:“儒者虽至于无声无臭、无方无体,皆主于经世;释氏虽尽未来际普度之,皆主于出世。”故近世学者有认为庄子之言是“由道家出世的观点,反衬出儒家的入世精神”。

——陈寒鸣《儒家的经世之学及其意义》

[探究] 依据材料并结合所学知识,以具体史实论证“儒家的入世精神”。(12分)

[点拨] 史学新论阐释了“儒家的入世精神”的本质在于强调社会责任,关注现实,积极参与社会改造。力争解决时代和社会现实问题。孔子的儒家入世精神为以安国家和社会为己任(具有强烈的社会责任感),因此春秋战国时期,儒家关注社会现实,提出“仁”和“仁政”学说,强调“德治”与“重义轻利”;唐朝时期,部分儒家学者,反对佛教对世俗伦理的破坏,致力于儒学复兴;宋朝的儒家学者将佛道思想与儒家经世结合,实现儒学的思辨化和哲学化;明清之际,黄宗羲等进步学者提出经世致用、工商皆本和反对专制的思想等,以论证儒家具有强烈的“入世精神”。论证过程,注意史论结合,论证充分,逻辑清楚,表述明晰。

学术引领2 “自强不息、厚德载物”的中国传统优秀文化

[史学新论] 20世纪80年代张岱年系统地研究和论述了中国传统文化中所表现出的民族精神。他认为“能促进民族发展的那许多精神”是民族精神,民族精神就是民族文化精神,是一个民族文化能够得到发展的内在精神动力。它具备两个条件:一是有比较广泛的影响,二是能够激励人们前进,有促进社会发展的作用。他认为:中国的民族精神基本上凝结于《周易·大传》的两句名言中,这就是“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。二者是一个问题的两个方面。一方面,要求自己具有奋发有为、图强不止的精神;另一方面,对待朋友、对待外界要有宽容、爱物的精神。

——赵吉惠《中国传统文化导论》

[探究] 围绕“自强不息、厚德载物”的民族精神体现出的中华优秀传统文化的特点之一,结合中国古代和近代思想发展历程,撰写一篇小论文。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述通畅。)(字数要求:250~300字)(14分)

[点拨] 史学新论认为中华民族的民族文化具有积极昂扬的奋斗精神,从儒家思想所提倡的修身、齐家、治国、平天下到顾炎武的“天下兴亡、匹夫有责”,再到近代林则徐所提倡的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,都体现出古今中国的民族文化鲜明的责任意识、家国情怀。同时,中华民族文化具有很强的包容性和宽容精神,并能够根据时代发展的需要而不断吸收进步思想,改造自身,以便迎合时代发展的要求,具有很强的生命力。

[权威预测·创新应用]

1.(2024·广东湛江二模)下图所示为二里头遗址出土的日用陶器。这些陶器可用来说明二里头文化( )

A.具备早期国家形态 B.汇聚了多元文化要素

C.对外辐射能力加强 D.形成了多元发展格局

2.(2024·广东佛山二模)魏晋南北朝,女性日常阅读的书目不仅有女教典籍与儒家经学,还包括诗歌文学、书法绘画、老庄之学等。这折射出当时( )

A.封建礼教的强化 B.社会思想的活跃

C.三教合一的趋势 D.门第观念的盛行

3.(2024·河北唐山期末)瓦当是古代中原建筑中檐头筒瓦前端的遮挡。右图是出土于渤海国上京龙泉府遗址的莲花瓦当,其主体纹饰是6个双瓣莲花纹,各莲瓣之间有“十”形纹饰。该文物体现出( )

A.唐政权对东北民族的有效治理

B.唐文化对周边民族的深刻影响

C.我国古代的建筑技术领先世界

D.渤海国进行全面封建化的决心

4.宋代,朱熹撰写了许多富于应用性的礼学著作,如他的《家礼》就对日常生活中体现“三纲五常”的礼仪作了相当全面、细致的规定。朱熹的这一做法( )

A.践行了“格物致知”的理念

B.有助于儒家伦理的世俗化

C.印证了“理”在生活中的道理

D.旨在重塑儒家的伦理规范

话题三 文化自信——古代中国的文化传承与守正创新精神

学术前沿·史学新论

学术引领1 答案:①春秋战国时期,儒家关注社会现实,提出“仁”和“仁政”学说,强调“德治”与“重义轻利”(此处可以回答孔子、孟子、荀子三人观点);②唐朝时期,部分儒家学者,反对佛教对世俗伦理的破坏,致力于恢复孔孟学说;③宋朝时期,儒家学者将佛道思想与儒家经世结合,实现思辨化发展;致力于社会教化,对稳定社会,塑造民族品格起了重要作用;④明清之际,部分学者提出经世致用、工商皆本,反对专制的思想,顺应社会发展需要,提倡实学,注重对以往经验的总结。

(注:答出3个或3个时期以上并论述较为完整,即可得12分;答出2个或2个时期以下,每答出一个时期并且论述较为完整,可得8分。学生如有其他答案,亦可酌情赋分,但本题总分不得超过12分。)

学术引领2 答案:示例一:中华传统文化具有包容性(2分)

在中国历史上,思想文化发生多次历史性融合。西汉董仲舒创立新儒学,兼取百家之长,这属于本土文化内部的综合提升。汉唐以来,佛教传入,道教兴起,宋代理学和明代心学融合了儒、佛、道三家学说,这是中国文化与佛教文化的融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中国文化的潮流;20世纪初兴起的新文化运动,抨击封建思想,科学、民主成为中华文化追求的价值目标;五四运动以后,马克思主义在中国得到广泛传播,马克思主义与中国实际相结合,推动中华文化的进步。(12分)

示例二:中华传统文化具有连续性(2分)

中华文明起源是多源的,以华夏族为核心,形成多元一体的中华文化;春秋战国时期百家争鸣,为中华文化奠基;秦推崇法家学说;汉武帝时期确立儒学的正统地位,儒家思想成为中华传统文化的主流;两汉至魏晋,佛教传入,道教兴起;隋唐三教并行;宋代理学实现儒佛道融合;明清之际,提倡个性自由的思想出现;康雍乾时期,文字狱愈演愈烈,禁锢文化;近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中国文化的潮流;20世纪初兴起的新文化运动,抨击封建思想,科学、民主成为中华文化追求的价值目标;五四运动以后,马克思主义与中国实际相结合,推动中华文化的进步。(12分)

权威预测·创新应用

1.B 据材料可知,二里头都城遗址出土的日用陶器蕴含着东方因素、南方因素、北方(西北)因素,这表明二里头文化汇聚了多元文化要素,故选B项;二里头都城遗址出土的日用陶器蕴含着多元文化要素,但不能由此判定二里头文化具备早期国家形态,排除A项;材料反映的是二里头文化吸收其他地区的文化,而不是二里头文化对外辐射,排除C项;材料反映了文化的多元要素,但不能据此得出整个二里头文化的多元发展格局,排除D项。

2.B 据材料可知,女性阅读书目种类多,多种思想观点的书籍都可以涉猎,说明当时社会思想活跃,故选B项;封建礼教思想包括男尊女卑、特权思想等,封建礼教强化不会允许女性自由阅读,且仅凭女性日常阅读的书目一项内容,不能得出封建礼教强化的结论,排除A项;唐朝时期出现三教合一的趋势,排除C项;门第观念是指按照家族状况规定等级关系的思想观念,材料仅涉及女性阅读书目多样,未体现门第观念的内容,排除D项。

3.B 据材料并结合所学可知,瓦当本是中原民族建筑中的典型部件,渤海国是少数民族政权,范围相当于今我国东北地区、朝鲜半岛及俄罗斯远东地区的一部分,瓦当在渤海国旧址出土,这说明渤海国的文化受中原文化影响较大,B项正确;渤海国事实上是一个独立政权,排除A项;材料并未体现同时期世界其他文明的建筑水平,没有对比,无法得出中国建筑技术领先的结论,排除C项;材料体现出渤海国接受了中原先进文化,但不能体现其政权的“全面”封建化,排除D项。

4.B 据材料信息可知,朱熹将儒家三纲五常寓于生活礼仪,并作出全面细致的规定,有助于儒家伦理的世俗化,故选B项;“格物致知”强调的是通过观察和实践求理,与材料内容不符,排除A项;材料并未印证“理”在生活中的道理,排除C项;儒家伦理规范已然形成,并不需要重塑,排除D项。

中共二十大报告指出:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”。 中华优秀传统文化具有强烈的历史性、民族性和继承性,继而形成了长期以来强烈的自信。文化自信,是对自身文化价值的充分肯定,是对自身文化生命力的坚定信念。中共二十大报告提出要“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”。

[话题串讲·深化认知]

关注点1 中华传统文化的发展

1.中华传统文化的发展历程

2.儒家思想的精华

(1)人与人的关系:提倡仁爱,主张推己及人的精神;提倡人与人之间应和睦相处;与人交往,主张言而有信的精神;提倡尊老敬贤的为人准则。

(2)人与社会的关系:提倡以德治国的精神;提倡民为邦本的治国理念;提倡个人与国家命运相结合的历史责任感。

(3)人对自身的反省与追求:提出修身要求,主张慎行自省,格物正心,重视精神境界的提升,追求崇高的理想人格。

(4)人与自然、天的关系:优先考虑和解决人世间的实际问题,体现了以人为本的理念;重视主观能动性;强调人与自然的和谐相处;主张“天人合一”和“天人感应”思想;等等。

(5)教育智慧与求学之路:有教无类,因材施教,学思结合,格物致知,学以致用。

3.中华优秀传统文化的现实价值

(1)中华优秀传统文化是维系民族团结的精神纽带。发挥优秀传统文化在维系民族团结中的重要作用,有助于把握并协调好各民族的利益关系。

(2)中华优秀传统文化是调节天人关系的行为准则。面对当今世界工业文明所带来的污水横流、雾霾肆虐等恶果,必须重新认识中华优秀传统文化在处理天人关系方面的时代价值。

(3)中华优秀传统文化是治国理政、安邦济世的思想之源,为今天治国理政提供了有益借鉴。

(4)中华优秀传统文化在现代社会转型中发挥着重建社会道德观和价值观的突出作用。

(5)中华优秀传统文化蕴含的义利观和诚实守信的价值观有助于加强市场主体的道德修养,培养良性的市场经济契约精神。

关注点2 中华文明对构建人类命运共同体的重要贡献

1.中华文明的责任伦理,有助于激发构建人类命运共同体的使命和担当。中华文明以共同体为本位,强调家国,推崇责任伦理,主张修身、齐家、治国、平天下,强调“天下兴亡,匹夫有责”。

2.中华文明的包容精神,有助于促进人类命运共同体内部不同文明、不同国家和民族的和谐相处,为应对人类共同面临的问题和挑战提供中国方案。中华文明的“和合”思想,恰好为不同文明之间的交流交融、和谐相处提供了重要的思想资源:一方面是和而不同,包容差异;另一方面是和而不流,坚持原则。

3.中华文明的天下理念,有助于推进以“共同发展”为宗旨的世界新秩序,优化全球治理体系。中华文明的天下观念是尊重差异、共同发展、共同维护天下和平的智慧。只有在天下观念的指导下,我们才能反思和超越自由主义主导下的同质化的平等观。

4.中华文明的传统价值,有助于构建全人类共同价值,为人类命运共同体提供价值支撑。人类共同价值充分尊重不同国家和民族的主体性、差异性,更注重兼采中西文明之所长。

[学术前沿·史学新论]

学术引领1 儒家的入世精神

[史学新论] “经世”一词的含义,学者说法不一,如章太炎认为应解作“纪年”;梁启超则以济世致用之义视之,他出任湖南时务学堂总教习,为诸生订立学约十条,其中第九条即为“经世”,并解释道:“庄生曰《春秋》经世,先王之志,凡学焉而不足为世用者,皆谓之俗学可也。”查“经世”一词,历史上也有用为“入世”的同义词,以与佛教“出世”观念相区别,如南宋陆九渊谓:“儒者虽至于无声无臭、无方无体,皆主于经世;释氏虽尽未来际普度之,皆主于出世。”故近世学者有认为庄子之言是“由道家出世的观点,反衬出儒家的入世精神”。

——陈寒鸣《儒家的经世之学及其意义》

[探究] 依据材料并结合所学知识,以具体史实论证“儒家的入世精神”。(12分)

[点拨] 史学新论阐释了“儒家的入世精神”的本质在于强调社会责任,关注现实,积极参与社会改造。力争解决时代和社会现实问题。孔子的儒家入世精神为以安国家和社会为己任(具有强烈的社会责任感),因此春秋战国时期,儒家关注社会现实,提出“仁”和“仁政”学说,强调“德治”与“重义轻利”;唐朝时期,部分儒家学者,反对佛教对世俗伦理的破坏,致力于儒学复兴;宋朝的儒家学者将佛道思想与儒家经世结合,实现儒学的思辨化和哲学化;明清之际,黄宗羲等进步学者提出经世致用、工商皆本和反对专制的思想等,以论证儒家具有强烈的“入世精神”。论证过程,注意史论结合,论证充分,逻辑清楚,表述明晰。

学术引领2 “自强不息、厚德载物”的中国传统优秀文化

[史学新论] 20世纪80年代张岱年系统地研究和论述了中国传统文化中所表现出的民族精神。他认为“能促进民族发展的那许多精神”是民族精神,民族精神就是民族文化精神,是一个民族文化能够得到发展的内在精神动力。它具备两个条件:一是有比较广泛的影响,二是能够激励人们前进,有促进社会发展的作用。他认为:中国的民族精神基本上凝结于《周易·大传》的两句名言中,这就是“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。二者是一个问题的两个方面。一方面,要求自己具有奋发有为、图强不止的精神;另一方面,对待朋友、对待外界要有宽容、爱物的精神。

——赵吉惠《中国传统文化导论》

[探究] 围绕“自强不息、厚德载物”的民族精神体现出的中华优秀传统文化的特点之一,结合中国古代和近代思想发展历程,撰写一篇小论文。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述通畅。)(字数要求:250~300字)(14分)

[点拨] 史学新论认为中华民族的民族文化具有积极昂扬的奋斗精神,从儒家思想所提倡的修身、齐家、治国、平天下到顾炎武的“天下兴亡、匹夫有责”,再到近代林则徐所提倡的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,都体现出古今中国的民族文化鲜明的责任意识、家国情怀。同时,中华民族文化具有很强的包容性和宽容精神,并能够根据时代发展的需要而不断吸收进步思想,改造自身,以便迎合时代发展的要求,具有很强的生命力。

[权威预测·创新应用]

1.(2024·广东湛江二模)下图所示为二里头遗址出土的日用陶器。这些陶器可用来说明二里头文化( )

A.具备早期国家形态 B.汇聚了多元文化要素

C.对外辐射能力加强 D.形成了多元发展格局

2.(2024·广东佛山二模)魏晋南北朝,女性日常阅读的书目不仅有女教典籍与儒家经学,还包括诗歌文学、书法绘画、老庄之学等。这折射出当时( )

A.封建礼教的强化 B.社会思想的活跃

C.三教合一的趋势 D.门第观念的盛行

3.(2024·河北唐山期末)瓦当是古代中原建筑中檐头筒瓦前端的遮挡。右图是出土于渤海国上京龙泉府遗址的莲花瓦当,其主体纹饰是6个双瓣莲花纹,各莲瓣之间有“十”形纹饰。该文物体现出( )

A.唐政权对东北民族的有效治理

B.唐文化对周边民族的深刻影响

C.我国古代的建筑技术领先世界

D.渤海国进行全面封建化的决心

4.宋代,朱熹撰写了许多富于应用性的礼学著作,如他的《家礼》就对日常生活中体现“三纲五常”的礼仪作了相当全面、细致的规定。朱熹的这一做法( )

A.践行了“格物致知”的理念

B.有助于儒家伦理的世俗化

C.印证了“理”在生活中的道理

D.旨在重塑儒家的伦理规范

话题三 文化自信——古代中国的文化传承与守正创新精神

学术前沿·史学新论

学术引领1 答案:①春秋战国时期,儒家关注社会现实,提出“仁”和“仁政”学说,强调“德治”与“重义轻利”(此处可以回答孔子、孟子、荀子三人观点);②唐朝时期,部分儒家学者,反对佛教对世俗伦理的破坏,致力于恢复孔孟学说;③宋朝时期,儒家学者将佛道思想与儒家经世结合,实现思辨化发展;致力于社会教化,对稳定社会,塑造民族品格起了重要作用;④明清之际,部分学者提出经世致用、工商皆本,反对专制的思想,顺应社会发展需要,提倡实学,注重对以往经验的总结。

(注:答出3个或3个时期以上并论述较为完整,即可得12分;答出2个或2个时期以下,每答出一个时期并且论述较为完整,可得8分。学生如有其他答案,亦可酌情赋分,但本题总分不得超过12分。)

学术引领2 答案:示例一:中华传统文化具有包容性(2分)

在中国历史上,思想文化发生多次历史性融合。西汉董仲舒创立新儒学,兼取百家之长,这属于本土文化内部的综合提升。汉唐以来,佛教传入,道教兴起,宋代理学和明代心学融合了儒、佛、道三家学说,这是中国文化与佛教文化的融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中国文化的潮流;20世纪初兴起的新文化运动,抨击封建思想,科学、民主成为中华文化追求的价值目标;五四运动以后,马克思主义在中国得到广泛传播,马克思主义与中国实际相结合,推动中华文化的进步。(12分)

示例二:中华传统文化具有连续性(2分)

中华文明起源是多源的,以华夏族为核心,形成多元一体的中华文化;春秋战国时期百家争鸣,为中华文化奠基;秦推崇法家学说;汉武帝时期确立儒学的正统地位,儒家思想成为中华传统文化的主流;两汉至魏晋,佛教传入,道教兴起;隋唐三教并行;宋代理学实现儒佛道融合;明清之际,提倡个性自由的思想出现;康雍乾时期,文字狱愈演愈烈,禁锢文化;近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中国文化的潮流;20世纪初兴起的新文化运动,抨击封建思想,科学、民主成为中华文化追求的价值目标;五四运动以后,马克思主义与中国实际相结合,推动中华文化的进步。(12分)

权威预测·创新应用

1.B 据材料可知,二里头都城遗址出土的日用陶器蕴含着东方因素、南方因素、北方(西北)因素,这表明二里头文化汇聚了多元文化要素,故选B项;二里头都城遗址出土的日用陶器蕴含着多元文化要素,但不能由此判定二里头文化具备早期国家形态,排除A项;材料反映的是二里头文化吸收其他地区的文化,而不是二里头文化对外辐射,排除C项;材料反映了文化的多元要素,但不能据此得出整个二里头文化的多元发展格局,排除D项。

2.B 据材料可知,女性阅读书目种类多,多种思想观点的书籍都可以涉猎,说明当时社会思想活跃,故选B项;封建礼教思想包括男尊女卑、特权思想等,封建礼教强化不会允许女性自由阅读,且仅凭女性日常阅读的书目一项内容,不能得出封建礼教强化的结论,排除A项;唐朝时期出现三教合一的趋势,排除C项;门第观念是指按照家族状况规定等级关系的思想观念,材料仅涉及女性阅读书目多样,未体现门第观念的内容,排除D项。

3.B 据材料并结合所学可知,瓦当本是中原民族建筑中的典型部件,渤海国是少数民族政权,范围相当于今我国东北地区、朝鲜半岛及俄罗斯远东地区的一部分,瓦当在渤海国旧址出土,这说明渤海国的文化受中原文化影响较大,B项正确;渤海国事实上是一个独立政权,排除A项;材料并未体现同时期世界其他文明的建筑水平,没有对比,无法得出中国建筑技术领先的结论,排除C项;材料体现出渤海国接受了中原先进文化,但不能体现其政权的“全面”封建化,排除D项。

4.B 据材料信息可知,朱熹将儒家三纲五常寓于生活礼仪,并作出全面细致的规定,有助于儒家伦理的世俗化,故选B项;“格物致知”强调的是通过观察和实践求理,与材料内容不符,排除A项;材料并未印证“理”在生活中的道理,排除C项;儒家伦理规范已然形成,并不需要重塑,排除D项。

同课章节目录