24.诗词五首 课件

图片预览

文档简介

课件45张PPT。24诗词五首 使至塞上

王维 单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。 诗人王维字摩诘,汉族,祖籍山西祁县,唐朝诗人,外号“诗佛”。王维精通佛学,佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘向弟子们讲学的书,这是王维名和字的由来。王维在诗歌上的成就是多方面的,无论边塞、山水诗、律诗还是绝句等都有流传人口的佳篇。他的诗句被苏轼称为“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”。

诗风:早期:粗犷豪放(边塞诗);

晚期:清丽飘逸(山水诗)山水田园诗派:是盛唐时期的两大诗派之一,这一诗派的诗人以擅长描绘山水田园风光而著称,在艺术风格上也比较接近,通过描绘幽静的景色,借以反映其宁静的心境或隐逸的思想,因而被称为“山水田园诗派”。其主要作家是孟浩然、王维、常健、祖咏、裴迪等人,其中成就最高、影响最大的是王维和孟浩然,也称为“王孟”。

链接 山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

终南别业

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

链接送元二使安西

渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

鹿柴

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

相思

红豆生南国,秋来发几枝?

愿君多采撷,此物最相思。

写作背景 开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。“单车欲问边,属国过居延”“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢?

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。 “征蓬出汉塞,归雁入胡天”

手法及情感:作者出使,恰在 。即景设喻,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

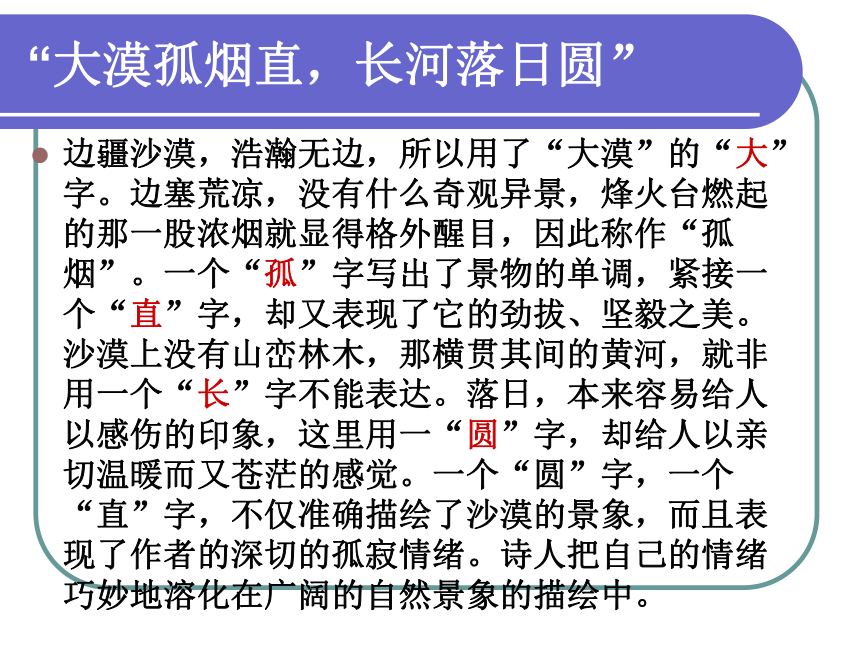

作用:与首句的“单车”相呼应。 既叙事,万里行程只用了十个字轻轻带过,又写景,写途中所见边塞风景,一笔两到,贴切自然。 春天“大漠孤烟直,长河落日圆” 边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的黄河,就非用一个“长”字不能表达。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的孤寂情绪。诗人把自己的情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。 “大漠孤烟直,长河落日圆”此句写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑,近人王国维称之为“千古壮观”的名句。

链接……《红楼梦》第四十八回里说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆’。想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒象是见了这景的。要说再找两个字换这两个,竟再找不出两个字来。”这就是“诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的;又似乎无理的,想去竟是有理有情的。”这段话可算道出了这两句诗高超的艺术境界。“萧关逢候骑,都护在燕然” 到了边塞,却没有遇到将官,侦察兵告诉使臣:首将正在燕然前线。 思想感情这首诗叙述了诗人出使边塞的艰难旅程,通过描绘塞外奇特优美的自然风光,表达了诗人抑郁孤寂之情。 泊秦淮 杜牧 烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。 诗人杜牧字牧之,号樊川居士,汉族,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

诗风:古体诗题材广阔,笔力峭健;

近体诗文词清丽,情韵跌宕。 链接 七绝·江南春

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

七绝·山行

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

七绝·清明

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 写作背景建康是六朝都城,秦淮河穿过城中流入长江,两岸酒家林立,是当时豪门贵族、官僚士大夫享乐游宴的场所。唐王朝的都城虽不在建康,然而秦淮河两岸的景象却一如既往。 “烟笼寒水月笼沙”赏析有人说作诗“发句好尤难得”(严羽《沧浪诗话》)。这首诗中的第一句就是不同凡响的,那两个“笼”字就很引人注目。烟、水、月、沙四者,被两个“笼”字和谐地溶合在一起,绘成一幅极其淡雅的水边夜色。柔和幽静,而又隐含着微微浮动流走的意态,笔墨轻淡,可迷蒙冷寂的气氛又很浓。 “烟笼寒水月笼沙”与 “夜泊秦淮近酒家”如果就诗人的活动来讲,该是先有“夜泊秦淮”,方能见到“烟笼寒水月笼沙”的景色,现在这种写法的好处是:首先它创造出一个很具有特色的环境气氛,给人以强烈的吸引力,造成先声夺人的艺术效果,这是很符合艺术表现的要求的。其次,一、二句这么处理,就很象一幅画的画面和题字的关系。平常人们欣赏一幅画,往往是先注目于那精彩的画面(这就犹如“烟笼寒水月笼沙”),然后再去看那边角的题字(这便是“夜泊秦淮”)。所以诗人这样写也是颇合人们艺术欣赏的习惯。首句中的“月、水”,和第二句的“夜泊秦淮”是相关联的,所以读完第一句,再读“夜泊秦淮近酒家”,就显得很自然。要真的掉过来一读,反而会觉得平板无味了。

“夜泊秦淮近酒家”的作用由于“夜泊秦淮”才“近酒家”。

前四个字为上一句的景色点出时间、地点,使之更具有个性,更具有典型意义,同时也照应了诗题;后三个字又为下文打开了道路,由于“近酒家”,才引出“商女”、“亡国恨”、“后庭花”,也由此才触动了诗人的情怀。

因此,从诗的发展和情感的抒发来看,这“近酒家”三个字,就象启动了闸门,那江河之水便汩汩而出,滔滔不绝。这七个字承上启下,网络全篇。“商女不知亡国恨, 隔江犹唱后庭花”隔江”二字,承上“亡国恨”故事而来,指当年隋兵陈师江北,一江之隔的南朝小朝廷危在旦夕,而陈后主依然沉湎声色。“犹唱”二字,微妙而自然地把历史、现实和想象中的未来串成一线,意味深长。“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,于婉曲轻利的风调之中,表现出辛辣的讽刺,深沉的悲痛,无限的感慨,堪称“绝唱”。这两句表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活来填补他们腐朽而空虚的灵魂,而这正是衰败的晚唐现实生活中两个不同侧面的写照。思想感情诗人通过夜泊秦淮河,目睹灯红酒绿,触景生情,借古讽今,讽刺纵情声色,醉生梦死的颓靡的世风及沉溺歌舞不知“国之将亡”的统治者。表达了诗人对国家命运的关怀和忧愤。 无题 李商隐 相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

诗人李商隐字义山,故又称李义山,号玉溪生、樊南生(樊南子),晚唐著名诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,因诗文与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且三人都在家族里排行第十六,故并称为“三十六体”。作品收录为《李义山诗集》。

诗风:文辞清丽,意韵深微,善于用典。“相见时难别亦难,东风无力百花残” 两“难”的作用:两个“难”字,第一个指相会困难,第二个是痛苦难堪的意思。表明难以割舍、痛苦得难以禁受。两次使用“难”字,因重复给人以轻微的突兀感,造成诗句的绵联纤曲,使相见无期的离别之痛因表达方式的低回婉转而显得分外的深沉缠绵。

“东风无力百花残”的作用:寓情于景,渲染气氛,既写自然环境,也抒写离愁别绪,物我交融,心灵与自然取得了精微的契合。 定下感情基调,总领全文。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干” 春蚕直到死的时候才停止吐丝,蜡烛燃尽时才停止流烛泪。蚕丝和蜡泪象征爱情, 运用双关,“丝”即“思”,泪也因思而落。以春蚕、蜡炬为喻,曲折(含蓄)地表达了两个有情人之间生死不渝的爱情,极富形象性和感染力。而“死”、“泪”则暗示爱情带有浓郁的悲剧色彩。

“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒” 颈联设想对方伤感就别的种种情景。古人说:“女为悦己者容。”故诗人转写对方即从晓妆对镜落笔。“但愁云鬓改”是对青春年华的逝去表示忧虑。一个“改”字,见出别离之久,相思之苦。当诗人夜晚对着烛泪时,所爱的人也许正在凄清的月光下踯躅苦吟吧?“应觉月光寒”忖度对方的处境和感受,可谓一往情深。“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看” 尾联表达诗人的愿望:有人为他们传递信息。将对方住处比做“蓬山”,含有可望不可即之意。为什么见面这般难?其中必有难以逾越的障碍。甚至连打探一下她的音讯也不容易,只有请神话传说中的青鸟帮忙了。“青鸟殷勤为探看”,只是诗人苦苦相思时的一种愿望而已。“为探看”的口气中充满期待之意。思想感情大约是以一个女子的口吻写两个有情人不忍分别,分别后彼此思念的心情。 浣溪沙 晏殊 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。 夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。 词人晏殊字同叔,北宋著名词人、诗人、散文家。他能诗、善词,文章典丽,四六、书法皆工,而以词最为突出,有“宰相词人”之称。他的词,吸收了南唐“花间派”和冯延巳的典雅流丽词风,开创北宋婉约词风,被称为“北宋倚声家之初祖”。他的词语言清丽,声调和谐,写景重其精神,赋于自然物以生命,形成了自己的特色。他一生写了一万多首词,大部分已散失,仅存《珠玉词》136首。

词风:和婉明丽,清新含蓄 “一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回? ” 从复叠错综的句式、轻快流利的语调中可以体味出,词人在面对现境时,开始是怀着轻松喜悦的感情,带着潇洒安闲的意态的。但边听边饮,这现境却又不期然而然地触发对“去年”所历类似境界的追忆,“夕阳西下”,是眼前景,但词人由此触发的,却是对美好景物情事的流连,对时光流逝的怅惘,以及对美好事物重现的微茫的希望。这是即景兴感,但所感者包含着哲理性的沉思:夕阳西下,是无法阻止的,只能寄希望于它的东升再现,而时光的流逝、人事的变更,却再也无法重复。 “无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。 ” 工巧而浑成、流利而含蓄,在用虚字构成工整的对仗、唱叹传神,这也是这首词出名的原因。第一句承上“夕阳西下”;第二句应上“几时回”。前两句蕴含生活哲理:一切必然要消逝的美好事物都无法阻止其消逝,但在消逝的同时仍然有美好事物的再现,生活不会因消逝而变得一片虚无。只不过这种重现毕竟不等于美好事物的原封不动地重现,它只是“似曾相识”罢了。

被誉为“天然奇偶”

最后一句直接抒发词人的寂寞和忧伤,全词的思绪都由这 “独”字而来。 总结此词虽含伤春惜时之意,却实为感慨抒怀之情。

词之上片绾合今昔,叠印时空,重在思昔;下片则巧借眼前景物,着重写今日的感伤。全词语言圆转流 利,通俗晓畅,清丽自然,意蕴深沉,启人神智,耐人寻味。词中对宇宙人生的深思,给人以哲理性的启迪和美的艺术享受。

此词之所以脍炙人口,广为传诵,其根本的原因在于情中有思。词中似乎于无意间描写司空见惯的现象,却有哲理的意味,启迪人们从更高层次思索宇宙人生问题。词中涉及到时间永恒而人生有限这样深广的意念,却表现得十分含蓄。 思想感情这首小令通过惜春表达了作者感伤年华飞逝,好景不长的惆怅思绪。 水调歌头 苏轼 小序:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉。作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 词人苏轼北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。诗文有《东坡七集》等,词有《东坡乐府》。

词风:前期大气磅礴、豪放奔腾如洪水破堤一泻千里;

后期空灵隽永、朴质清淡,如深柳白梨花香远益清。 背景这首脍炙人口的中秋词,作于宋神宗熙宁九年(1076),即丙辰年的中秋节,为作者醉后抒情,怀念弟弟苏辙之作。 上片 上片表现词人由超尘出世到热爱人生的思想活动,侧重写天上。

“明月几时有”通过向青天发问,把读者的思绪引向广漠太空的神仙世界。

“不知天上宫阙,今夕是何年”说明作者“出世”与“入世”,亦即“退”与“进”、“仕”与“隐”之间抉择上深自徘徊的困惑心态。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”写词人对月宫仙境产生的向往和疑虑,寄寓着作者出世、入世的双重矛盾心理。

“起舞弄清影,何似人间”写词人的入世思想战胜了出世思想,表现了词人执着人生、热爱人间的感情。 下片 下片融写实为写意,化景物为情思,表现词人对人世间悲欢离合的解释,侧重写人间。

“转朱阁,低绮户,照无眠”实写月光照人间景象,暗示作者的心事浩茫。

“不应有恨,何事长向别时圆”表面上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,骨子里是借见月表对亲人的怀念。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”表明作者洒脱、旷达的襟怀,把作为社会现象的人间悲怨、不平,同月之阴晴圆缺这些自然现象相提并论,求得安慰。下片“但愿人长久,千里共婵娟”向世间所有离别的亲人(包括自己的兄弟),发出深挚的慰问和祝愿,给全词增加了积极奋发的意蕴。

词的下片,笔法大开大合,笔力雄健浑厚,高度概括了人间天上、世事自然中错综复杂的变化,表达了作者对美好,幸福的生活的向往,既富于哲理,又饱含感情。

总结这首词是苏轼哲理词的代表作。词中充分体现了作者对永恒的宇宙和复杂多变的人类社会两者的综合理解与认识,是作者的世界观通过对月和对人的观察所做的一个以局部足以概括整体的小小总结。作者俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄宦海浮沉,皓月当空、孤高旷远的意境氛围中,渗入浓厚的哲学意味,揭示睿智的人生理念,达到了人与宇宙、自然与社会的高度契合。 思想感情运用形象的描绘和浪漫主义的想象,围绕中秋之月把对兄弟的感情,升华到探索人生乐观与不幸的哲理高度,表达了作者乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿,无限热爱。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。 诗人王维字摩诘,汉族,祖籍山西祁县,唐朝诗人,外号“诗佛”。王维精通佛学,佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘向弟子们讲学的书,这是王维名和字的由来。王维在诗歌上的成就是多方面的,无论边塞、山水诗、律诗还是绝句等都有流传人口的佳篇。他的诗句被苏轼称为“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”。

诗风:早期:粗犷豪放(边塞诗);

晚期:清丽飘逸(山水诗)山水田园诗派:是盛唐时期的两大诗派之一,这一诗派的诗人以擅长描绘山水田园风光而著称,在艺术风格上也比较接近,通过描绘幽静的景色,借以反映其宁静的心境或隐逸的思想,因而被称为“山水田园诗派”。其主要作家是孟浩然、王维、常健、祖咏、裴迪等人,其中成就最高、影响最大的是王维和孟浩然,也称为“王孟”。

链接 山居秋暝

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

终南别业

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

链接送元二使安西

渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

九月九日忆山东兄弟

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

鹿柴

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

相思

红豆生南国,秋来发几枝?

愿君多采撷,此物最相思。

写作背景 开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。“单车欲问边,属国过居延”“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢?

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。 “征蓬出汉塞,归雁入胡天”

手法及情感:作者出使,恰在 。即景设喻,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

作用:与首句的“单车”相呼应。 既叙事,万里行程只用了十个字轻轻带过,又写景,写途中所见边塞风景,一笔两到,贴切自然。 春天“大漠孤烟直,长河落日圆” 边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调,紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的黄河,就非用一个“长”字不能表达。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的孤寂情绪。诗人把自己的情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。 “大漠孤烟直,长河落日圆”此句写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑,近人王国维称之为“千古壮观”的名句。

链接……《红楼梦》第四十八回里说:“‘大漠孤烟直,长河落日圆’。想来烟如何直?日自然是圆的。这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒象是见了这景的。要说再找两个字换这两个,竟再找不出两个字来。”这就是“诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的;又似乎无理的,想去竟是有理有情的。”这段话可算道出了这两句诗高超的艺术境界。“萧关逢候骑,都护在燕然” 到了边塞,却没有遇到将官,侦察兵告诉使臣:首将正在燕然前线。 思想感情这首诗叙述了诗人出使边塞的艰难旅程,通过描绘塞外奇特优美的自然风光,表达了诗人抑郁孤寂之情。 泊秦淮 杜牧 烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。 诗人杜牧字牧之,号樊川居士,汉族,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

诗风:古体诗题材广阔,笔力峭健;

近体诗文词清丽,情韵跌宕。 链接 七绝·江南春

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

七绝·山行

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

七绝·清明

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 写作背景建康是六朝都城,秦淮河穿过城中流入长江,两岸酒家林立,是当时豪门贵族、官僚士大夫享乐游宴的场所。唐王朝的都城虽不在建康,然而秦淮河两岸的景象却一如既往。 “烟笼寒水月笼沙”赏析有人说作诗“发句好尤难得”(严羽《沧浪诗话》)。这首诗中的第一句就是不同凡响的,那两个“笼”字就很引人注目。烟、水、月、沙四者,被两个“笼”字和谐地溶合在一起,绘成一幅极其淡雅的水边夜色。柔和幽静,而又隐含着微微浮动流走的意态,笔墨轻淡,可迷蒙冷寂的气氛又很浓。 “烟笼寒水月笼沙”与 “夜泊秦淮近酒家”如果就诗人的活动来讲,该是先有“夜泊秦淮”,方能见到“烟笼寒水月笼沙”的景色,现在这种写法的好处是:首先它创造出一个很具有特色的环境气氛,给人以强烈的吸引力,造成先声夺人的艺术效果,这是很符合艺术表现的要求的。其次,一、二句这么处理,就很象一幅画的画面和题字的关系。平常人们欣赏一幅画,往往是先注目于那精彩的画面(这就犹如“烟笼寒水月笼沙”),然后再去看那边角的题字(这便是“夜泊秦淮”)。所以诗人这样写也是颇合人们艺术欣赏的习惯。首句中的“月、水”,和第二句的“夜泊秦淮”是相关联的,所以读完第一句,再读“夜泊秦淮近酒家”,就显得很自然。要真的掉过来一读,反而会觉得平板无味了。

“夜泊秦淮近酒家”的作用由于“夜泊秦淮”才“近酒家”。

前四个字为上一句的景色点出时间、地点,使之更具有个性,更具有典型意义,同时也照应了诗题;后三个字又为下文打开了道路,由于“近酒家”,才引出“商女”、“亡国恨”、“后庭花”,也由此才触动了诗人的情怀。

因此,从诗的发展和情感的抒发来看,这“近酒家”三个字,就象启动了闸门,那江河之水便汩汩而出,滔滔不绝。这七个字承上启下,网络全篇。“商女不知亡国恨, 隔江犹唱后庭花”隔江”二字,承上“亡国恨”故事而来,指当年隋兵陈师江北,一江之隔的南朝小朝廷危在旦夕,而陈后主依然沉湎声色。“犹唱”二字,微妙而自然地把历史、现实和想象中的未来串成一线,意味深长。“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,于婉曲轻利的风调之中,表现出辛辣的讽刺,深沉的悲痛,无限的感慨,堪称“绝唱”。这两句表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活来填补他们腐朽而空虚的灵魂,而这正是衰败的晚唐现实生活中两个不同侧面的写照。思想感情诗人通过夜泊秦淮河,目睹灯红酒绿,触景生情,借古讽今,讽刺纵情声色,醉生梦死的颓靡的世风及沉溺歌舞不知“国之将亡”的统治者。表达了诗人对国家命运的关怀和忧愤。 无题 李商隐 相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

诗人李商隐字义山,故又称李义山,号玉溪生、樊南生(樊南子),晚唐著名诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,因诗文与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且三人都在家族里排行第十六,故并称为“三十六体”。作品收录为《李义山诗集》。

诗风:文辞清丽,意韵深微,善于用典。“相见时难别亦难,东风无力百花残” 两“难”的作用:两个“难”字,第一个指相会困难,第二个是痛苦难堪的意思。表明难以割舍、痛苦得难以禁受。两次使用“难”字,因重复给人以轻微的突兀感,造成诗句的绵联纤曲,使相见无期的离别之痛因表达方式的低回婉转而显得分外的深沉缠绵。

“东风无力百花残”的作用:寓情于景,渲染气氛,既写自然环境,也抒写离愁别绪,物我交融,心灵与自然取得了精微的契合。 定下感情基调,总领全文。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干” 春蚕直到死的时候才停止吐丝,蜡烛燃尽时才停止流烛泪。蚕丝和蜡泪象征爱情, 运用双关,“丝”即“思”,泪也因思而落。以春蚕、蜡炬为喻,曲折(含蓄)地表达了两个有情人之间生死不渝的爱情,极富形象性和感染力。而“死”、“泪”则暗示爱情带有浓郁的悲剧色彩。

“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒” 颈联设想对方伤感就别的种种情景。古人说:“女为悦己者容。”故诗人转写对方即从晓妆对镜落笔。“但愁云鬓改”是对青春年华的逝去表示忧虑。一个“改”字,见出别离之久,相思之苦。当诗人夜晚对着烛泪时,所爱的人也许正在凄清的月光下踯躅苦吟吧?“应觉月光寒”忖度对方的处境和感受,可谓一往情深。“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看” 尾联表达诗人的愿望:有人为他们传递信息。将对方住处比做“蓬山”,含有可望不可即之意。为什么见面这般难?其中必有难以逾越的障碍。甚至连打探一下她的音讯也不容易,只有请神话传说中的青鸟帮忙了。“青鸟殷勤为探看”,只是诗人苦苦相思时的一种愿望而已。“为探看”的口气中充满期待之意。思想感情大约是以一个女子的口吻写两个有情人不忍分别,分别后彼此思念的心情。 浣溪沙 晏殊 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。 夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。 词人晏殊字同叔,北宋著名词人、诗人、散文家。他能诗、善词,文章典丽,四六、书法皆工,而以词最为突出,有“宰相词人”之称。他的词,吸收了南唐“花间派”和冯延巳的典雅流丽词风,开创北宋婉约词风,被称为“北宋倚声家之初祖”。他的词语言清丽,声调和谐,写景重其精神,赋于自然物以生命,形成了自己的特色。他一生写了一万多首词,大部分已散失,仅存《珠玉词》136首。

词风:和婉明丽,清新含蓄 “一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回? ” 从复叠错综的句式、轻快流利的语调中可以体味出,词人在面对现境时,开始是怀着轻松喜悦的感情,带着潇洒安闲的意态的。但边听边饮,这现境却又不期然而然地触发对“去年”所历类似境界的追忆,“夕阳西下”,是眼前景,但词人由此触发的,却是对美好景物情事的流连,对时光流逝的怅惘,以及对美好事物重现的微茫的希望。这是即景兴感,但所感者包含着哲理性的沉思:夕阳西下,是无法阻止的,只能寄希望于它的东升再现,而时光的流逝、人事的变更,却再也无法重复。 “无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。 ” 工巧而浑成、流利而含蓄,在用虚字构成工整的对仗、唱叹传神,这也是这首词出名的原因。第一句承上“夕阳西下”;第二句应上“几时回”。前两句蕴含生活哲理:一切必然要消逝的美好事物都无法阻止其消逝,但在消逝的同时仍然有美好事物的再现,生活不会因消逝而变得一片虚无。只不过这种重现毕竟不等于美好事物的原封不动地重现,它只是“似曾相识”罢了。

被誉为“天然奇偶”

最后一句直接抒发词人的寂寞和忧伤,全词的思绪都由这 “独”字而来。 总结此词虽含伤春惜时之意,却实为感慨抒怀之情。

词之上片绾合今昔,叠印时空,重在思昔;下片则巧借眼前景物,着重写今日的感伤。全词语言圆转流 利,通俗晓畅,清丽自然,意蕴深沉,启人神智,耐人寻味。词中对宇宙人生的深思,给人以哲理性的启迪和美的艺术享受。

此词之所以脍炙人口,广为传诵,其根本的原因在于情中有思。词中似乎于无意间描写司空见惯的现象,却有哲理的意味,启迪人们从更高层次思索宇宙人生问题。词中涉及到时间永恒而人生有限这样深广的意念,却表现得十分含蓄。 思想感情这首小令通过惜春表达了作者感伤年华飞逝,好景不长的惆怅思绪。 水调歌头 苏轼 小序:丙辰中秋,欢饮达旦,大醉。作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 词人苏轼北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,号东坡居士。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。诗文有《东坡七集》等,词有《东坡乐府》。

词风:前期大气磅礴、豪放奔腾如洪水破堤一泻千里;

后期空灵隽永、朴质清淡,如深柳白梨花香远益清。 背景这首脍炙人口的中秋词,作于宋神宗熙宁九年(1076),即丙辰年的中秋节,为作者醉后抒情,怀念弟弟苏辙之作。 上片 上片表现词人由超尘出世到热爱人生的思想活动,侧重写天上。

“明月几时有”通过向青天发问,把读者的思绪引向广漠太空的神仙世界。

“不知天上宫阙,今夕是何年”说明作者“出世”与“入世”,亦即“退”与“进”、“仕”与“隐”之间抉择上深自徘徊的困惑心态。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”写词人对月宫仙境产生的向往和疑虑,寄寓着作者出世、入世的双重矛盾心理。

“起舞弄清影,何似人间”写词人的入世思想战胜了出世思想,表现了词人执着人生、热爱人间的感情。 下片 下片融写实为写意,化景物为情思,表现词人对人世间悲欢离合的解释,侧重写人间。

“转朱阁,低绮户,照无眠”实写月光照人间景象,暗示作者的心事浩茫。

“不应有恨,何事长向别时圆”表面上是恼月照人,增人“月圆人不圆”的怅恨,骨子里是借见月表对亲人的怀念。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”表明作者洒脱、旷达的襟怀,把作为社会现象的人间悲怨、不平,同月之阴晴圆缺这些自然现象相提并论,求得安慰。下片“但愿人长久,千里共婵娟”向世间所有离别的亲人(包括自己的兄弟),发出深挚的慰问和祝愿,给全词增加了积极奋发的意蕴。

词的下片,笔法大开大合,笔力雄健浑厚,高度概括了人间天上、世事自然中错综复杂的变化,表达了作者对美好,幸福的生活的向往,既富于哲理,又饱含感情。

总结这首词是苏轼哲理词的代表作。词中充分体现了作者对永恒的宇宙和复杂多变的人类社会两者的综合理解与认识,是作者的世界观通过对月和对人的观察所做的一个以局部足以概括整体的小小总结。作者俯仰古今变迁,感慨宇宙流转,厌薄宦海浮沉,皓月当空、孤高旷远的意境氛围中,渗入浓厚的哲学意味,揭示睿智的人生理念,达到了人与宇宙、自然与社会的高度契合。 思想感情运用形象的描绘和浪漫主义的想象,围绕中秋之月把对兄弟的感情,升华到探索人生乐观与不幸的哲理高度,表达了作者乐观旷达的人生态度和对生活的美好祝愿,无限热爱。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首