2025届高三古诗鉴赏课 读懂古诗的方法 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高三古诗鉴赏课 读懂古诗的方法 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 78.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-07 10:27:52 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

古代诗歌鉴赏之读懂古诗

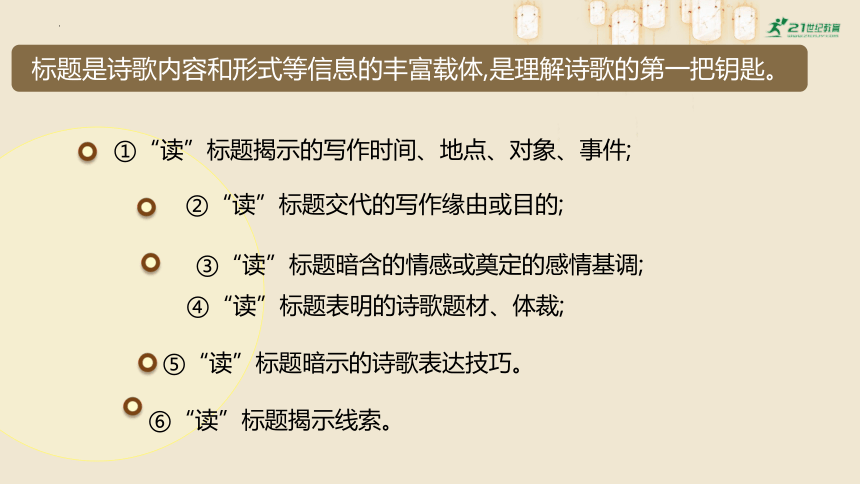

第一步:读标题

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是理解诗歌的第一把钥匙。

①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件;

②“读”标题交代的写作缘由或目的;

③“读”标题暗含的情感或奠定的感情基调;

④“读”标题表明的诗歌题材、体裁;

⑤“读”标题暗示的诗歌表达技巧。

⑥“读”标题揭示线索。

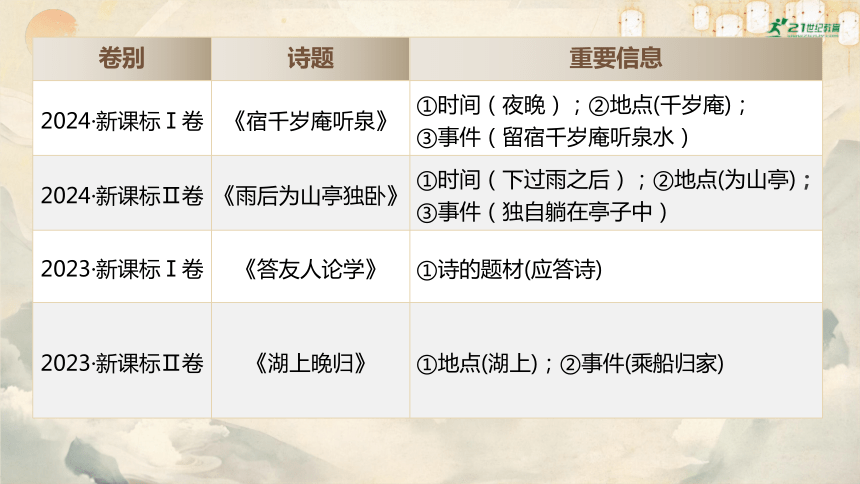

卷别 诗题 重要信息

2024·新课标Ⅰ卷 《宿千岁庵听泉》 ①时间(夜晚);②地点(千岁庵);

③事件(留宿千岁庵听泉水)

2024·新课标Ⅱ卷 《雨后为山亭独卧》 ①时间(下过雨之后);②地点(为山亭);③事件(独自躺在亭子中)

2023·新课标Ⅰ卷 《答友人论学》 ①诗的题材(应答诗)

2023·新课标Ⅱ卷 《湖上晚归》 ①地点(湖上);②事件(乘船归家)

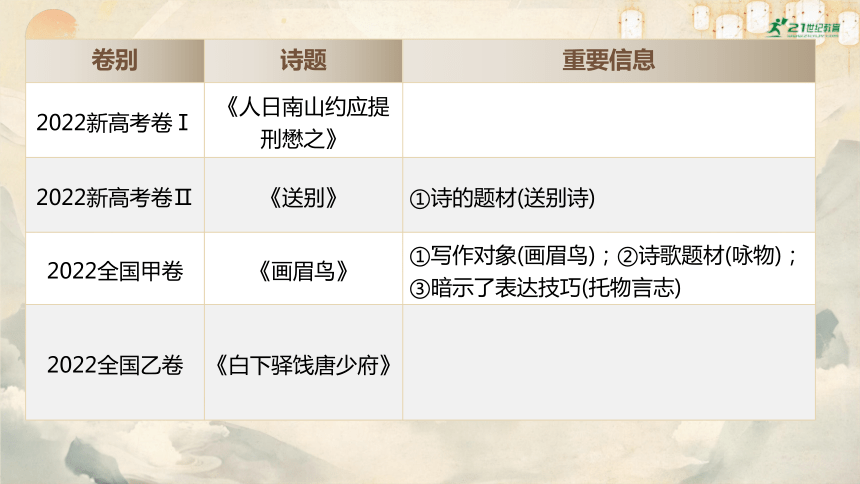

卷别 诗题 重要信息

2022新高考卷Ⅰ 《人日南山约应提刑懋之》

2022新高考卷Ⅱ 《送别》 ①诗的题材(送别诗)

2022全国甲卷 《画眉鸟》 ①写作对象(画眉鸟);②诗歌题材(咏物);③暗示了表达技巧(托物言志)

2022全国乙卷 《白下驿饯唐少府》

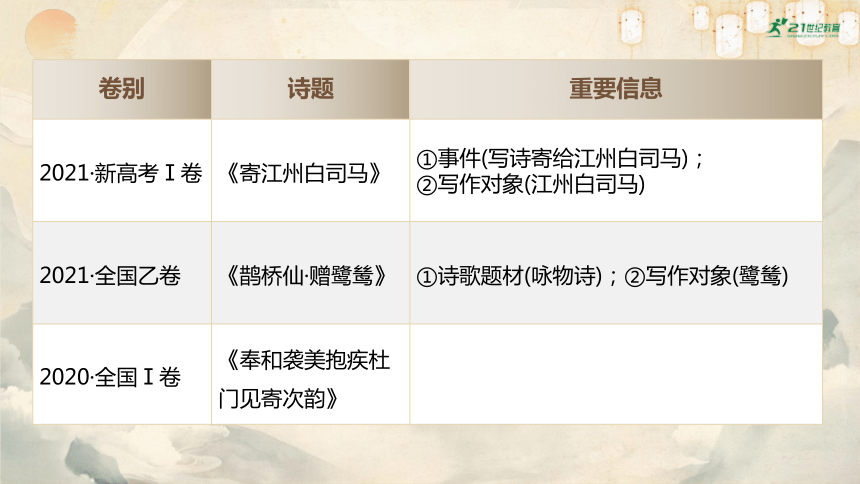

卷别 诗题 重要信息

2021·新高考Ⅰ卷 《寄江州白司马》 ①事件(写诗寄给江州白司马);

②写作对象(江州白司马)

2021·全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 ①诗歌题材(咏物诗);②写作对象(鹭鸶)

2020·全国Ⅰ卷 《奉和袭美抱疾杜门见寄次韵》

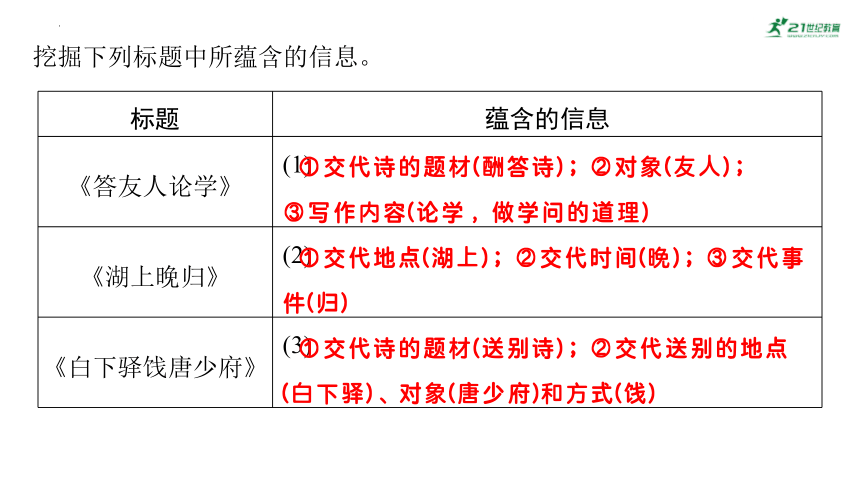

标题 蕴含的信息

《答友人论学》 (1)

《湖上晚归》 (2)

《白下驿饯唐少府》 (3)

挖掘下列标题中所蕴含的信息。

①交代诗的题材(酬答诗);②对象(友人);

③写作内容(论学,做学问的道理)

①交代地点(湖上);②交代时间(晚);③交代事件(归)

①交代诗的题材(送别诗);②交代送别的地点(白下驿)、对象(唐少府)和方式(饯)

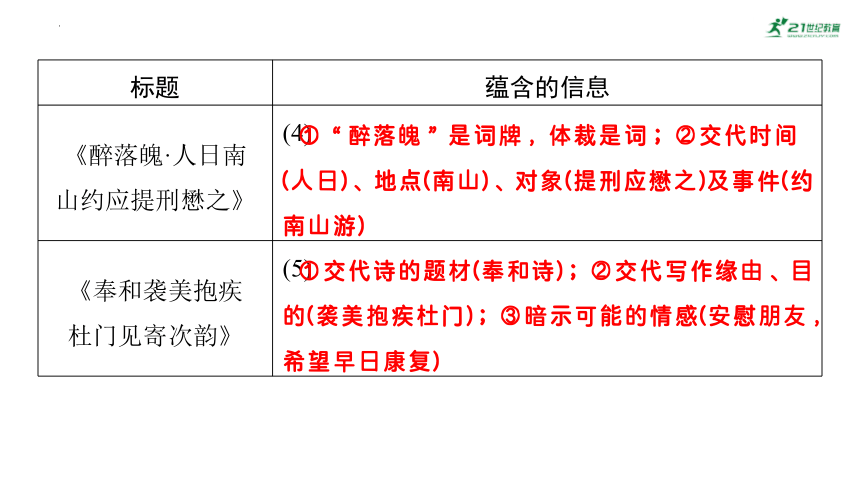

标题 蕴含的信息

《醉落魄·人日南 山约应提刑懋之》 (4)

《奉和袭美抱疾 杜门见寄次韵》 (5)

①“醉落魄”是词牌,体裁是词;②交代时间(人日)、地点(南山)、对象(提刑应懋之)及事件(约南山游)

①交代诗的题材(奉和诗);②交代写作缘由、目的(袭美抱疾杜门);③暗示可能的情感(安慰朋友,希望早日康复)

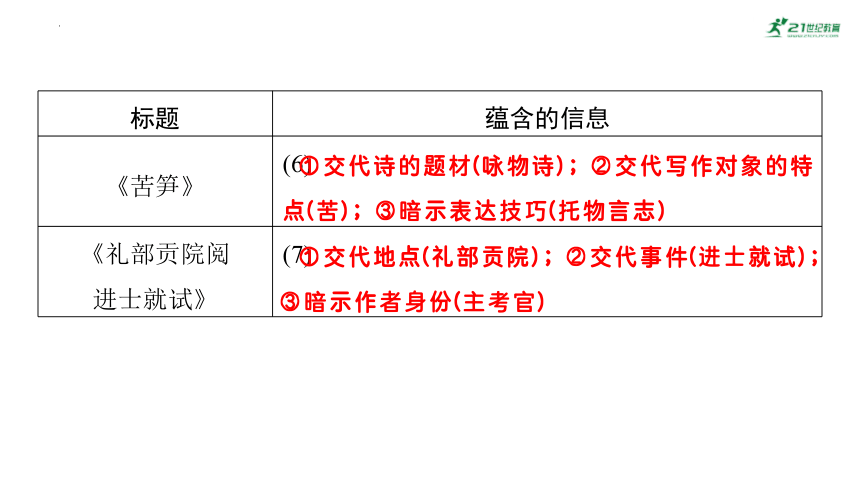

标题 蕴含的信息

《苦笋》 (6)

《礼部贡院阅 进士就试》 (7)

①交代诗的题材(咏物诗);②交代写作对象的特点(苦);③暗示表达技巧(托物言志)

①交代地点(礼部贡院);②交代事件(进士就试);③暗示作者身份(主考官)

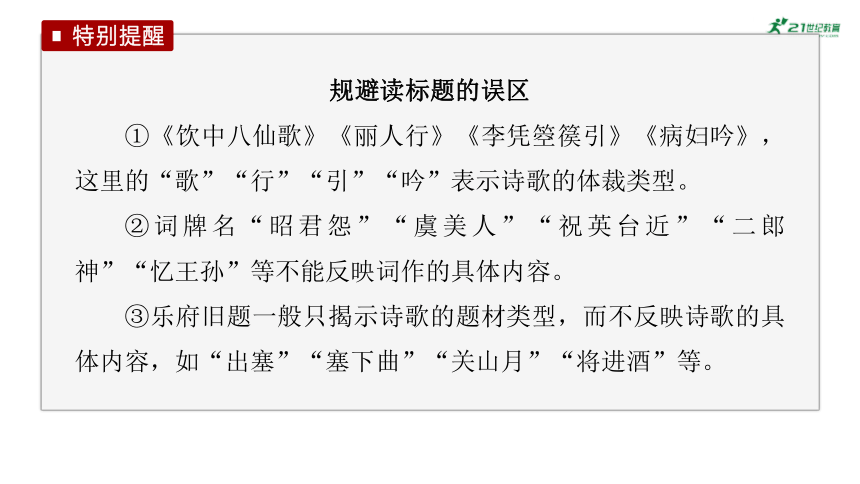

特别提醒

规避读标题的误区

①《饮中八仙歌》《丽人行》《李凭箜篌引》《病妇吟》,这里的“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌的体裁类型。

②词牌名“昭君怨”“虞美人”“祝英台近”“二郎神”“忆王孙”等不能反映词作的具体内容。

③乐府旧题一般只揭示诗歌的题材类型,而不反映诗歌的具体内容,如“出塞”“塞下曲”“关山月”“将进酒”等。

第二步:读作者、注释

①熟悉的诗人,回忆其生平经历及创作风格。(关注教材以及做过的习题出现的诗人)

②陌生的诗人,结合注释解读。

读作者(知人论世)

①介绍作者、写作背景→暗示本诗的思想主旨。

②介绍地名、疑难词语→帮助读懂诗句。

读注释

③介绍相关诗句→暗示本诗的用典。

第三步:读选择题

读选项,圈敏感词,通诗意。

①选择题信息含量很大,囊括了诗歌的情感、主旨、语言、表达技巧等各个方面的赏析。

②选择题是按照诗歌顺序对诗歌的逐一解读。

③只有一个选项在细节上设置错误。

第四步:读正文

懂得“诗家语”

第五步:读景、情

诗歌离不开“景”“情” ,其中“景”是表象,“情”是诗的内核。

景

意象

“意”是指诗人的主观情意;“象”是指诗人感受到的客观物象。意象即意中之象,是融入了诗人情思的

景物形象和事物形象。

代表特定的含义,寄托着特定的情感。

整理教材、练习中出现过的意象

意象与情感

杜鹃

凄凉、哀伤

鸿雁

思乡怀亲之情,羁旅伤感,指代书信

鹧鸪

旅途艰险离愁别绪

寒蝉

悲凉

意象与情感

月亮

思乡 、思亲;人生的园满、缺憾;幽静、美好

杨柳

离别、留恋、伤感、春天的美好;

菊花

高洁、隐逸

梧桐

凄凉悲伤

浮云

漂泊

情

显性情感词

隐性情感词

可以明显看出诗歌情感类型的词语。

如“悲”“愁”“孤”“喜”“闲”之类。

这些词语多为动词 、形容词,尤其是冷暖色调形容词多能表现悲喜心情 。

“万里悲秋常作客,百年多病独登台”

①描摹景、物、事、人等要素的词语,暗示作者的思想感情。如:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”借风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物或事物,并以急、高、哀、清、白、飞等词进行修饰,指明了节序和环境,渲染了浓郁的秋意,给人以沉郁苍凉、悲壮压抑之感。

②表情态、语气的虚词。“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”“空”“尚”“犹”等词语。如:“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”“犹”“只”两字表达了诗人在对故国往事的回忆与如今的景象的对比中而生发的物是人非的感慨与哀叹。

抓关键词句

1.抓“情语”,即抓住诗中揭示情感的字词。抓住了它们,把握思想感情就会又快又准。如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”中的“悲”“独”就是“情语”,揭示了杜甫内心的悲伤与孤独。(这一点会在学案57中展开讲述)

2.抓尾句(首句),明确主旨。古人写诗往往“卒章显志”,尤其是一些说理诗,往往在尾句揭示道理。从尾句入手,可以化难为易,收到事半功倍的效果。如马致远的《天净沙·秋思》,在前面铺排意象后,结句“断肠人在天涯”一下子点明了主旨。

(1)请找出下列诗句中的“情语”,体悟诗人的情感。

①众鸟高飞尽,孤云独去闲。(李白《独坐敬亭山》)

“尽”“孤”“独”“闲”这些“情语”,表达了诗人强烈的孤独感。

②塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(陆游《书愤》)

“空”字(隐性“情语”)流露出诗人自许塞上长城、满腔报国热忱,一直到老却报国无门的惆怅。

朝退书怀

[唐]韩偓

鹤帔星冠羽客装,寝楼西畔坐书堂。

山禽养久知人唤,窗竹芟[注]多漏月光。

粉壁不题新拙恶,小屏唯录古篇章。

孜孜莫患劳心力,富国安民理道长。

注 芟:割除,除去。

诗人退朝回到家里,脱下朝服,换上了道士的鹤帔和星冠,来到自己寝楼西边的书房里。

书房里有养在笼里的小鸟,鸟儿能听懂人的呼唤,窗前竹子砍掉以后月光照了进来。

粉墙上、屏风上不题写自己的作品,只题写古人的经典篇章。

自己不担心会因孜孜不倦而劳心劳力,富国安民的道理还要仔细思量。

这首诗展示了诗人退朝后怡然自得的生活,表达了孜孜不懈以求富国安民的政治理想。

韩偓在不惑之年走入仕途,他在协助宰相崔胤平定宦官刘季述叛乱后,得到唐昭宗的器重,被提拔为翰林学士,典掌机要。这首诗大概写于这个时期。

此时的韩偓,春风得意。他写自己的个人生活,处处透露出自得之意:他换上道服,觉得自己成了神仙,他来到书房,逗弄着笼子里的小鸟,还不时欣赏一下窗前的明月和屏风上题写的古人诗文。

他的生活也很优渥,几近奢华:有高高的寝楼,有宽敞的书堂,还有精致的装饰摆设,再加上这是他退朝之后所作,一种富贵满足、近乎自我标榜的神情跃然纸上。

然而,诗人还是没有忘记自己的职责,在尾联表达了自己来书房的真正目的:思考富国安民的大计。

著名学者霍松林说,韩偓的诗歌“有晚唐正音”。就这首作品来看,诗人能够在享受生活之余,仍不忘读书人的本分,不忘家国生民,难能可贵。

本诗表达了诗人难能可贵的家国情怀。

该诗前三联叙写了诗人朝罢归来书堂读书的闲适,

但在尾联道出了他读书的心声:

退朝之后依然在思考治理国家的道理,致力于富国安民。

(2)请结合相关诗句说明下面诗歌的主旨。

高考真题示例

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

16、诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第一步:读标题

“宿”,交代了写作的时间,夜晚;

“千岁庵”交代了写作的地点,寺庙;

“听泉”交代了写作的主体事件;

读题目可初步知道诗人夜宿千岁庵,环境寂静,听泉水声有感而作。

第二步:读作者、注释(无)

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第三步:读选择题

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。【内容分析,听泉缘由】

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。【手法分析,承写听泉】

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。【内容分析,勾连比较】

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。【主旨理解,分析比较】

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第四步:读“诗家语”

因为喜爱庵堂前这一脉清泉,

(我)背着行李来此借宿一夜。

乍听到(泉声),以为是溪水就在门前(流过),

听久了,反而怀疑(自己)是住在船上,(正在水面飘荡)。

(泉水声)时而变得(如)怒涛般壮伟,

时而又(如)滴滴细点般清脆圆润。

你看那(王羲之)的《兰亭序》,

也是用湍急的流水声来代替了管弦之音。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第五步:读景、情

表达对泉水的喜爱,对自然的深情。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

D

【解析】D 项 “摒弃了乐器”错误。尾联“君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦”是说你看曾经的王羲之,也认为这里“湍流”展现自然之美,胜过丝竹管弦音乐之乐。诗人在这里,由兰亭集会的自然之声与丝竹管弦之声作比,照应比较于他的听泉之感,表达对泉声、对自然的喜爱,并没有说“摒弃了乐器”。

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。【听泉缘由】

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。【听觉为主,借助比喻描绘了听泉的感受】

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。【内容分析,勾连比较】

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

16、诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

【参考答案】

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过;久听感觉水声逐渐弥漫四周,使人有身处舟中之感;

②激流声与涓滴声的不同:泉流时而汹涌,听来壮阔雄伟,时而滴沥,听来清亮圆润。

(2021·新高考Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面任务。

读懂诗歌

请在理解正文、结合注释并联系题干的基础上,填出下面导图中的空缺内容。

夸赞中有宽慰

思念中有同情

劝告莫沉湎于佛事,鼓励前途青云

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

精做试题

选项中说使用“一衣带水”的典故表现“天涯若比邻”之意属于穿凿附会,理解错误。“一衣带水”的意思是像一条衣带那样窄的水面,形容一水之隔,往来方便。“湓浦曾闻似衣带”意即“我曾听说湓水萦绕似衣带”,表现的是湓水的蜿蜒之美,并非表现朋友之间的情谊。

2.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。

①“劝诫”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心;

②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾正式的劝诫做了铺垫。

读懂读透题目的意旨是解题的关键,这道题尤其考查理解题意的能力。我们要特别琢磨“已包含委婉劝告的意思”,这不同于“含有”或“表达了”,这个“已包含”暗示着整首诗多处表达“劝告”之意,只是这一句比较“委婉”,这样就要作如下思考:第二句是不是有委婉劝告的意思,还有哪些诗句在劝告友人,劝告的具体内容是什么,有没有更直接显豁的表达,这一句与其他的劝告诗句又有什么关系。第二句的字面意思是,东晋惠远高僧修行的东林寺你去住过了吗?言外之意,你经常与东林寺的僧人在一起。颔联用美景宽慰对方。尾联照应东林寺,劝告友人东林虽好,但还要以前途为重;佛教虽可以使人超脱苦难,但不可忘却再上青云的追求。

古代诗歌鉴赏之读懂古诗

第一步:读标题

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是理解诗歌的第一把钥匙。

①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件;

②“读”标题交代的写作缘由或目的;

③“读”标题暗含的情感或奠定的感情基调;

④“读”标题表明的诗歌题材、体裁;

⑤“读”标题暗示的诗歌表达技巧。

⑥“读”标题揭示线索。

卷别 诗题 重要信息

2024·新课标Ⅰ卷 《宿千岁庵听泉》 ①时间(夜晚);②地点(千岁庵);

③事件(留宿千岁庵听泉水)

2024·新课标Ⅱ卷 《雨后为山亭独卧》 ①时间(下过雨之后);②地点(为山亭);③事件(独自躺在亭子中)

2023·新课标Ⅰ卷 《答友人论学》 ①诗的题材(应答诗)

2023·新课标Ⅱ卷 《湖上晚归》 ①地点(湖上);②事件(乘船归家)

卷别 诗题 重要信息

2022新高考卷Ⅰ 《人日南山约应提刑懋之》

2022新高考卷Ⅱ 《送别》 ①诗的题材(送别诗)

2022全国甲卷 《画眉鸟》 ①写作对象(画眉鸟);②诗歌题材(咏物);③暗示了表达技巧(托物言志)

2022全国乙卷 《白下驿饯唐少府》

卷别 诗题 重要信息

2021·新高考Ⅰ卷 《寄江州白司马》 ①事件(写诗寄给江州白司马);

②写作对象(江州白司马)

2021·全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 ①诗歌题材(咏物诗);②写作对象(鹭鸶)

2020·全国Ⅰ卷 《奉和袭美抱疾杜门见寄次韵》

标题 蕴含的信息

《答友人论学》 (1)

《湖上晚归》 (2)

《白下驿饯唐少府》 (3)

挖掘下列标题中所蕴含的信息。

①交代诗的题材(酬答诗);②对象(友人);

③写作内容(论学,做学问的道理)

①交代地点(湖上);②交代时间(晚);③交代事件(归)

①交代诗的题材(送别诗);②交代送别的地点(白下驿)、对象(唐少府)和方式(饯)

标题 蕴含的信息

《醉落魄·人日南 山约应提刑懋之》 (4)

《奉和袭美抱疾 杜门见寄次韵》 (5)

①“醉落魄”是词牌,体裁是词;②交代时间(人日)、地点(南山)、对象(提刑应懋之)及事件(约南山游)

①交代诗的题材(奉和诗);②交代写作缘由、目的(袭美抱疾杜门);③暗示可能的情感(安慰朋友,希望早日康复)

标题 蕴含的信息

《苦笋》 (6)

《礼部贡院阅 进士就试》 (7)

①交代诗的题材(咏物诗);②交代写作对象的特点(苦);③暗示表达技巧(托物言志)

①交代地点(礼部贡院);②交代事件(进士就试);③暗示作者身份(主考官)

特别提醒

规避读标题的误区

①《饮中八仙歌》《丽人行》《李凭箜篌引》《病妇吟》,这里的“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌的体裁类型。

②词牌名“昭君怨”“虞美人”“祝英台近”“二郎神”“忆王孙”等不能反映词作的具体内容。

③乐府旧题一般只揭示诗歌的题材类型,而不反映诗歌的具体内容,如“出塞”“塞下曲”“关山月”“将进酒”等。

第二步:读作者、注释

①熟悉的诗人,回忆其生平经历及创作风格。(关注教材以及做过的习题出现的诗人)

②陌生的诗人,结合注释解读。

读作者(知人论世)

①介绍作者、写作背景→暗示本诗的思想主旨。

②介绍地名、疑难词语→帮助读懂诗句。

读注释

③介绍相关诗句→暗示本诗的用典。

第三步:读选择题

读选项,圈敏感词,通诗意。

①选择题信息含量很大,囊括了诗歌的情感、主旨、语言、表达技巧等各个方面的赏析。

②选择题是按照诗歌顺序对诗歌的逐一解读。

③只有一个选项在细节上设置错误。

第四步:读正文

懂得“诗家语”

第五步:读景、情

诗歌离不开“景”“情” ,其中“景”是表象,“情”是诗的内核。

景

意象

“意”是指诗人的主观情意;“象”是指诗人感受到的客观物象。意象即意中之象,是融入了诗人情思的

景物形象和事物形象。

代表特定的含义,寄托着特定的情感。

整理教材、练习中出现过的意象

意象与情感

杜鹃

凄凉、哀伤

鸿雁

思乡怀亲之情,羁旅伤感,指代书信

鹧鸪

旅途艰险离愁别绪

寒蝉

悲凉

意象与情感

月亮

思乡 、思亲;人生的园满、缺憾;幽静、美好

杨柳

离别、留恋、伤感、春天的美好;

菊花

高洁、隐逸

梧桐

凄凉悲伤

浮云

漂泊

情

显性情感词

隐性情感词

可以明显看出诗歌情感类型的词语。

如“悲”“愁”“孤”“喜”“闲”之类。

这些词语多为动词 、形容词,尤其是冷暖色调形容词多能表现悲喜心情 。

“万里悲秋常作客,百年多病独登台”

①描摹景、物、事、人等要素的词语,暗示作者的思想感情。如:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”借风、天、猿、渚、沙、鸟六种景物或事物,并以急、高、哀、清、白、飞等词进行修饰,指明了节序和环境,渲染了浓郁的秋意,给人以沉郁苍凉、悲壮压抑之感。

②表情态、语气的虚词。“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”“空”“尚”“犹”等词语。如:“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”“犹”“只”两字表达了诗人在对故国往事的回忆与如今的景象的对比中而生发的物是人非的感慨与哀叹。

抓关键词句

1.抓“情语”,即抓住诗中揭示情感的字词。抓住了它们,把握思想感情就会又快又准。如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”中的“悲”“独”就是“情语”,揭示了杜甫内心的悲伤与孤独。(这一点会在学案57中展开讲述)

2.抓尾句(首句),明确主旨。古人写诗往往“卒章显志”,尤其是一些说理诗,往往在尾句揭示道理。从尾句入手,可以化难为易,收到事半功倍的效果。如马致远的《天净沙·秋思》,在前面铺排意象后,结句“断肠人在天涯”一下子点明了主旨。

(1)请找出下列诗句中的“情语”,体悟诗人的情感。

①众鸟高飞尽,孤云独去闲。(李白《独坐敬亭山》)

“尽”“孤”“独”“闲”这些“情语”,表达了诗人强烈的孤独感。

②塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(陆游《书愤》)

“空”字(隐性“情语”)流露出诗人自许塞上长城、满腔报国热忱,一直到老却报国无门的惆怅。

朝退书怀

[唐]韩偓

鹤帔星冠羽客装,寝楼西畔坐书堂。

山禽养久知人唤,窗竹芟[注]多漏月光。

粉壁不题新拙恶,小屏唯录古篇章。

孜孜莫患劳心力,富国安民理道长。

注 芟:割除,除去。

诗人退朝回到家里,脱下朝服,换上了道士的鹤帔和星冠,来到自己寝楼西边的书房里。

书房里有养在笼里的小鸟,鸟儿能听懂人的呼唤,窗前竹子砍掉以后月光照了进来。

粉墙上、屏风上不题写自己的作品,只题写古人的经典篇章。

自己不担心会因孜孜不倦而劳心劳力,富国安民的道理还要仔细思量。

这首诗展示了诗人退朝后怡然自得的生活,表达了孜孜不懈以求富国安民的政治理想。

韩偓在不惑之年走入仕途,他在协助宰相崔胤平定宦官刘季述叛乱后,得到唐昭宗的器重,被提拔为翰林学士,典掌机要。这首诗大概写于这个时期。

此时的韩偓,春风得意。他写自己的个人生活,处处透露出自得之意:他换上道服,觉得自己成了神仙,他来到书房,逗弄着笼子里的小鸟,还不时欣赏一下窗前的明月和屏风上题写的古人诗文。

他的生活也很优渥,几近奢华:有高高的寝楼,有宽敞的书堂,还有精致的装饰摆设,再加上这是他退朝之后所作,一种富贵满足、近乎自我标榜的神情跃然纸上。

然而,诗人还是没有忘记自己的职责,在尾联表达了自己来书房的真正目的:思考富国安民的大计。

著名学者霍松林说,韩偓的诗歌“有晚唐正音”。就这首作品来看,诗人能够在享受生活之余,仍不忘读书人的本分,不忘家国生民,难能可贵。

本诗表达了诗人难能可贵的家国情怀。

该诗前三联叙写了诗人朝罢归来书堂读书的闲适,

但在尾联道出了他读书的心声:

退朝之后依然在思考治理国家的道理,致力于富国安民。

(2)请结合相关诗句说明下面诗歌的主旨。

高考真题示例

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

16、诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第一步:读标题

“宿”,交代了写作的时间,夜晚;

“千岁庵”交代了写作的地点,寺庙;

“听泉”交代了写作的主体事件;

读题目可初步知道诗人夜宿千岁庵,环境寂静,听泉水声有感而作。

第二步:读作者、注释(无)

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第三步:读选择题

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。【内容分析,听泉缘由】

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。【手法分析,承写听泉】

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。【内容分析,勾连比较】

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。【主旨理解,分析比较】

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第四步:读“诗家语”

因为喜爱庵堂前这一脉清泉,

(我)背着行李来此借宿一夜。

乍听到(泉声),以为是溪水就在门前(流过),

听久了,反而怀疑(自己)是住在船上,(正在水面飘荡)。

(泉水声)时而变得(如)怒涛般壮伟,

时而又(如)滴滴细点般清脆圆润。

你看那(王羲之)的《兰亭序》,

也是用湍急的流水声来代替了管弦之音。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

第五步:读景、情

表达对泉水的喜爱,对自然的深情。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

D

【解析】D 项 “摒弃了乐器”错误。尾联“君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦”是说你看曾经的王羲之,也认为这里“湍流”展现自然之美,胜过丝竹管弦音乐之乐。诗人在这里,由兰亭集会的自然之声与丝竹管弦之声作比,照应比较于他的听泉之感,表达对泉声、对自然的喜爱,并没有说“摒弃了乐器”。

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。【听泉缘由】

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。【听觉为主,借助比喻描绘了听泉的感受】

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。【内容分析,勾连比较】

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

“五步法”读诗歌

(2024新课标Ⅰ卷)阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

16、诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

【参考答案】

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过;久听感觉水声逐渐弥漫四周,使人有身处舟中之感;

②激流声与涓滴声的不同:泉流时而汹涌,听来壮阔雄伟,时而滴沥,听来清亮圆润。

(2021·新高考Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面任务。

读懂诗歌

请在理解正文、结合注释并联系题干的基础上,填出下面导图中的空缺内容。

夸赞中有宽慰

思念中有同情

劝告莫沉湎于佛事,鼓励前途青云

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

精做试题

选项中说使用“一衣带水”的典故表现“天涯若比邻”之意属于穿凿附会,理解错误。“一衣带水”的意思是像一条衣带那样窄的水面,形容一水之隔,往来方便。“湓浦曾闻似衣带”意即“我曾听说湓水萦绕似衣带”,表现的是湓水的蜿蜒之美,并非表现朋友之间的情谊。

2.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。

①“劝诫”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心;

②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾正式的劝诫做了铺垫。

读懂读透题目的意旨是解题的关键,这道题尤其考查理解题意的能力。我们要特别琢磨“已包含委婉劝告的意思”,这不同于“含有”或“表达了”,这个“已包含”暗示着整首诗多处表达“劝告”之意,只是这一句比较“委婉”,这样就要作如下思考:第二句是不是有委婉劝告的意思,还有哪些诗句在劝告友人,劝告的具体内容是什么,有没有更直接显豁的表达,这一句与其他的劝告诗句又有什么关系。第二句的字面意思是,东晋惠远高僧修行的东林寺你去住过了吗?言外之意,你经常与东林寺的僧人在一起。颔联用美景宽慰对方。尾联照应东林寺,劝告友人东林虽好,但还要以前途为重;佛教虽可以使人超脱苦难,但不可忘却再上青云的追求。

同课章节目录