统编版高中语文必修上册15.《我与地坛》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册15.《我与地坛》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-07 10:34:11 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

生命是一场盛大的相遇。苏轼于人生低谷之时,遇到了赤壁的江月,寻觅到变与不变的哲思,姚鼐于彷徨失意之际,遇到了泰山的大雪,明烛天南也烛照了前方的路,郁达夫于迷茫彳亍之中,遇到了故都的秋日,接纳生命的衰败,也懂得春天仍然会生机盎然。他们都在痛苦的生命之中遇见自然山水,找到精神的栖息地。

生命的意义,从来都由自己赋子

命运把我推倒悬崖我就在这里坐下

唱支歌给你听。

一史铁生《我与地坛》

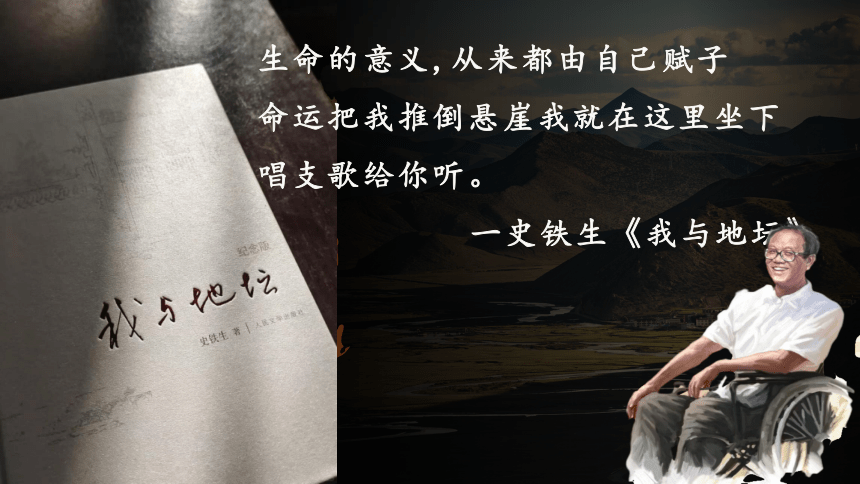

壹

贰

叁

肆

梳理文章的脉络,把握作者的情感态度的变化,品味作者沉静、绵密、抒情的语言特点。

学习本文描写景物的句子,学习本文借景抒情、情景交融的写法。

体会史铁生对生命的感悟,进而扩展其他类似人物的例子。

感受母亲的爱,激发学生对生活热爱的感情,培养学生对亲情、生命重视的意识。

史铁生:在轮椅生涯里勇攀文学高峰

史铁生(1951~2010),生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 他在做了7年临时工之后,转向写作。2010年12月31日突发脑出血逝世于北京。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。

“让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。”

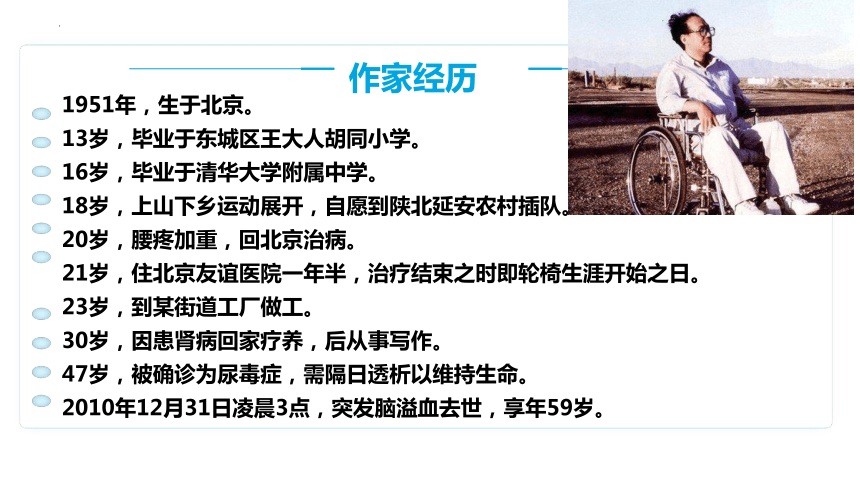

1951年,生于北京。

13岁,毕业于东城区王大人胡同小学。

16岁,毕业于清华大学附属中学。

18岁,上山下乡运动展开,自愿到陕北延安农村插队。

20岁,腰疼加重,回北京治病。

21岁,住北京友谊医院一年半,治疗结束之时即轮椅生涯开始之日。

23岁,到某街道工厂做工。

30岁,因患肾病回家疗养,后从事写作。

47岁,被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命。

2010年12月31日凌晨3点,突发脑溢血去世,享年59岁。

作家经历

“我曾亲眼看见他把一整瓶药一口吞下,然后疼得在床上打滚,看见他一把摸向电源,全院电灯瞬间熄灭,才知道什么是真正的恐惧和绝望。”

——妹妹史岚的回忆

他曾三次自杀未遂。

人物评价

周国平:他是中国最有灵魂的作家。

韩少功:史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生 涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力 一再刷新当代精神的高度。

莫言:我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个 杰出的作家,更是一个伟大的人。

铁凝:这是一个少用“伟大”一词的时代,可是史铁

生完全当得起“伟大”这个词。

板块一:

寻找地坛,感悟生命

地坛的正式名称叫作“方泽坛”,是明清皇帝祭地之坛,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。始建时,坛外辟有护坛一千四百七十六亩,坛内总面积六百四十亩。一九四九年后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

《我与地坛》写于1989年5月,也就是作者残疾后的第15年。作者在“狂妄的年龄上”残废了双腿,“便一天到晚耗在这园子里”。地坛的树荫和夕阳笼罩着作者绝望的身影,他在这里“一连几小时专心致志地想关于死的事”。在地坛古老而又充满生机的境界中,作者获得了对生命的新理解,从而走出了残疾自伤的阴影。

走进地坛

节日PPT模板 http:///jieri/

1、《我与地坛》是一个表示关系的标题,在作者看来,“我”和地坛是一种怎样的关系?或者说我为什么要去地坛?(文中找相关语句、关键词)

“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”

“仿佛这古园就是为了等我,而历经沧桑在那儿等待了四百多年。”

“缘分”

“宿命”

“只因为那是一个可以逃避一个世界的另一个世界”

地坛——我的精神家园

我与/地坛

Me and the Earth Altar

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分。

“地坛离我家很近”

“或者说我家离地坛很近”是否重复?

怎样的地坛

/////////////////////////////////////

残疾之前,“我”的生命按常态进行,自然以“家”为中心。

残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

表达角度不同:

我与地坛

2、作者是在什么状态下(人生阶段)进入地坛的?刚进入地坛时,地坛是怎样的状态?

我:

①最狂妄的年龄忽而残废了双腿

②两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,忽然之间什么都找不到了。我就摇着轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是一个可以逃避一个世界的另一个世界。

为了逃避现实

地坛:

“荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起”

迷茫

3、“我”与“地坛”二者有何相似点?

园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

地坛

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

荒芜冷落

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病

相怜

曾经繁华富贵 ,如今破败荒芜、冷落沧桑。

在最狂妄的年纪忽地残废了双腿。

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中圈画出来,用心品读,并试着概括出风景的特点。

(一)地坛之景

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

充满(生命的)激情

(一)地坛之景

我在这院子里坐着,园神成年累月地对我说:孩子,这不是别的,这是你的罪孽和福祉。

——史铁生《我与地坛》

长镜头——史铁生的沉思之旅

阅读5-7自然段,梳理我与地坛相处的阶段,找出我所思考的问题和答案。

(3)我要怎样活着?

(1)我为什么要来到这个世界?

(2)我要不要去死?

这却不是在某一个瞬间就能完全想透的。不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了。

悟理

第六段

思考:作者在地坛一直思考怎样的问题?是否找到了答案?

“安心多了”——人固有一死,坦然地面对“死”,去寻找“生”的价值

思考生命的价值与意义

关于生的问题

“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。

关于死的问题

死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

关于怎样活的问题

对“死”的搁置,意味着对“生”的珍视。对生与死的思考有了答案,于是“我”便坦然地面对人生的挫折与磨难,视“死”如“节日”,从而获得活下去的信心。

“所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”怎样理解这句话的含意?

深入文本

感悟地坛

关于怎样“活”,我在地坛景物中得到了什么启示?

景物 景物特点 生命启示

落日

雨燕

孩子的脚印

古柏

落叶

景物 景物特点 生命启示

落日

雨燕

孩子的脚印

古柏

落叶

寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;

将生命的光辉发挥到极致

一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

不向命运屈服

活出自己的精彩

总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,又到哪儿去了;

生命要无拘无束、热情奔放

它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

坚韧不拔,看淡生死,

不悲不喜,泰然自若。

落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

对生命的一种释然和坦然

无论外界环境如何变化,生命的过程依旧继续精彩,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有精彩而有意义。

古园的形体

人的形体

变

不变

被肆意雕琢:外观、环境

身残

不断涌现的生命力量和永恒的生命气息

志不残

作者说“十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的”,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

古园成为精神家园

托物言志

地坛重新给予了我富于感性的鲜活的生活触角,让一个精神垂死、万念俱灰的人重新获得了对世界敏感入微的感受。

“因为这园子,我常感恩于自己的命运。”

——(《我与地坛》)

不幸生活的避难所

逃避危难之地

感悟生命之地

获得重生之地

我与地坛有何关系?

地坛

我

1.地坛除去了雕琢与浮华,让生命露出本真的模样,以便让我看到人生的真相,认识自己。

2.地坛向我展示了一个鲜活灵动的世界,让我意识到每个个体生命存在的价值和喜悦。

3.地坛在不断的变化中显示出永恒的一面,让我感受到生命的力量和永恒。

这样的地坛是如何帮助“我”走出困境的?给了作者怎样的生命启示?

初见地坛

再识地坛

相知地坛

接受生命残缺

参透生死奥秘

了悟生命大美

生命啊,

它苦涩如歌~

生命啊,

它璀璨如歌~

残废、颓废

残废但并不颓废

找到生命的本色

PPT模板 http:///moban/

《秋天的怀念》

"听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。"她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。"不,我不去!"我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,"我可活什么劲儿!"母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:"咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……"

这15年里,默默陪伴我的,

不仅仅有地坛,还有母亲。

第二部分:我与母亲

哪句话把“我”“地坛”“母亲” 三者联系在了一起?作者主要回忆了母亲的几件事情?

“现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。”

1、母亲送“我”出门

五知道,一不知道,一担心

无言目送

2、母亲在家中等“我”

心神不宁,坐卧难安,做过最坏的准备

3、母亲去园中找“我”

看见:悄悄缓缓

看不见:茫然急迫

母亲形象:请同学们找出第二部分表现母爱的语句、细节及个人感受和体会,并思考在你心中,这是一位怎样的母亲。

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

无言地准备

门口望

四处张望、

悄悄转身、

缓缓离去

担心、无奈、

包容、隐忍

痛苦、

惊恐

惊慌、

担忧

隐忍聪慧、

宽容理解

意志坚忍活得最苦

体贴关怀、

毫不张扬

的爱

母亲:宽容儿子又理解儿子、意志坚忍、活得最苦、体贴关怀、毫不张扬

手法:行动描写、心理描写、“我”侧面烘托

对母亲的怀念与忏悔

早年,“我”对母亲的爱怀着怎样的态度?

段3:那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

自怨自艾,丝毫没有关注母亲

段8:母亲找“我”时,“我”决意不喊她,也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩。

倔强地拒绝了母亲的爱

我的“不曾想”和“不知道”

1.我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

2.这以后她会怎样,当年我不曾想过。

3.只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。

4.许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。

5.事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

6.我单是无法知道有多少回她没有找到我。

7.我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她……

8.多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

我的“不知道”和“没想到”

9.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。 ——史铁生《秋天的怀念》

10.我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

——史铁生《秋天的怀念》

对母亲的怀念与忏悔

如今,“我”对母亲的爱又怀着怎样的态度?

段3: 只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

感动自责

段5:在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着.....却不该分享我的一点点快乐 她匆匆离我去时才只有四十九呀!有那么一会,我甚至对世界对上帝充满了仇恨和厌恶。

怀念、愧疚、痛心……

段9:母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

怀念、愧疚、痛心……

思考2:我对母亲有着怎样的情感变化?

“只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。”

“我想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。”

不理解——理解——痛悔——怀念

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

怎样理解这句话?

“车辙”是作者在地坛里走过的路,也是作者心灵求索的轨迹。

“脚印”是母亲伴随、找寻作者走过的路,是关爱理解的体现。

①车辙和脚印的交织,说明作者的每一次精神跋涉都不是独立完成的,都有母亲的精神支持。

②象征了地坛和母亲的重合——地坛是我重新获得生命信念的地方,也是感受母爱最深的地方。母亲与地坛融为一体,一起融入了我的生命。

明确:①实指。在作者走遍地坛苦苦寻找出路的时候,母亲为找寻他,也找遍了地坛的每一个角落。

②虚指。“车辙”是作者在地坛里走过的“路”,这条路也是作者的心灵求索之旅。而“车辙”和“脚印”的交织,说明作者每一次精神跋涉,都不是独立完成的,都混合着母亲的精神赞助,都含有母亲的忧虑和哀伤!

③象征。“车辙”和“脚印”的交织,还象征着母亲和地坛已经融为一体——地坛是我再生的母亲,而母亲的博大是虚化的地坛。

怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

生命的两个支点

地坛

母亲

荒芜并不衰败

生命感悟

坚忍,毫不张扬

生存启发

走出困境 走向成功

生命的两个支点

生命的两个支点

生命的两个支点

精神家园

精神支柱

《我与地坛》结尾

但是太阳,他每时每刻都是夕阳也是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正式他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。有一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。那一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

宇宙以其不息的欲望将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名,大可忽略不计。

生命是一场盛大的相遇。苏轼于人生低谷之时,遇到了赤壁的江月,寻觅到变与不变的哲思,姚鼐于彷徨失意之际,遇到了泰山的大雪,明烛天南也烛照了前方的路,郁达夫于迷茫彳亍之中,遇到了故都的秋日,接纳生命的衰败,也懂得春天仍然会生机盎然。他们都在痛苦的生命之中遇见自然山水,找到精神的栖息地。

生命的意义,从来都由自己赋子

命运把我推倒悬崖我就在这里坐下

唱支歌给你听。

一史铁生《我与地坛》

壹

贰

叁

肆

梳理文章的脉络,把握作者的情感态度的变化,品味作者沉静、绵密、抒情的语言特点。

学习本文描写景物的句子,学习本文借景抒情、情景交融的写法。

体会史铁生对生命的感悟,进而扩展其他类似人物的例子。

感受母亲的爱,激发学生对生活热爱的感情,培养学生对亲情、生命重视的意识。

史铁生:在轮椅生涯里勇攀文学高峰

史铁生(1951~2010),生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 他在做了7年临时工之后,转向写作。2010年12月31日突发脑出血逝世于北京。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

1983年他发表《我的遥远的清平湾》,一举成名。《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得1983年和1984年全国优秀短篇小说奖。

“让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。”

1951年,生于北京。

13岁,毕业于东城区王大人胡同小学。

16岁,毕业于清华大学附属中学。

18岁,上山下乡运动展开,自愿到陕北延安农村插队。

20岁,腰疼加重,回北京治病。

21岁,住北京友谊医院一年半,治疗结束之时即轮椅生涯开始之日。

23岁,到某街道工厂做工。

30岁,因患肾病回家疗养,后从事写作。

47岁,被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命。

2010年12月31日凌晨3点,突发脑溢血去世,享年59岁。

作家经历

“我曾亲眼看见他把一整瓶药一口吞下,然后疼得在床上打滚,看见他一把摸向电源,全院电灯瞬间熄灭,才知道什么是真正的恐惧和绝望。”

——妹妹史岚的回忆

他曾三次自杀未遂。

人物评价

周国平:他是中国最有灵魂的作家。

韩少功:史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生 涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力 一再刷新当代精神的高度。

莫言:我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个 杰出的作家,更是一个伟大的人。

铁凝:这是一个少用“伟大”一词的时代,可是史铁

生完全当得起“伟大”这个词。

板块一:

寻找地坛,感悟生命

地坛的正式名称叫作“方泽坛”,是明清皇帝祭地之坛,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。始建时,坛外辟有护坛一千四百七十六亩,坛内总面积六百四十亩。一九四九年后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文革”期间因遭毁弃及疏于管理而荒芜。

《我与地坛》写于1989年5月,也就是作者残疾后的第15年。作者在“狂妄的年龄上”残废了双腿,“便一天到晚耗在这园子里”。地坛的树荫和夕阳笼罩着作者绝望的身影,他在这里“一连几小时专心致志地想关于死的事”。在地坛古老而又充满生机的境界中,作者获得了对生命的新理解,从而走出了残疾自伤的阴影。

走进地坛

节日PPT模板 http:///jieri/

1、《我与地坛》是一个表示关系的标题,在作者看来,“我”和地坛是一种怎样的关系?或者说我为什么要去地坛?(文中找相关语句、关键词)

“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”

“仿佛这古园就是为了等我,而历经沧桑在那儿等待了四百多年。”

“缘分”

“宿命”

“只因为那是一个可以逃避一个世界的另一个世界”

地坛——我的精神家园

我与/地坛

Me and the Earth Altar

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之,只好认为这是缘分。

“地坛离我家很近”

“或者说我家离地坛很近”是否重复?

怎样的地坛

/////////////////////////////////////

残疾之前,“我”的生命按常态进行,自然以“家”为中心。

残疾之后,“我”的人生急转直下,地坛成为“我”的精神家园,故以“地坛”为中心。

表达角度不同:

我与地坛

2、作者是在什么状态下(人生阶段)进入地坛的?刚进入地坛时,地坛是怎样的状态?

我:

①最狂妄的年龄忽而残废了双腿

②两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,忽然之间什么都找不到了。我就摇着轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是一个可以逃避一个世界的另一个世界。

为了逃避现实

地坛:

“荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起”

迷茫

3、“我”与“地坛”二者有何相似点?

园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

地坛

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

荒芜冷落

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病

相怜

曾经繁华富贵 ,如今破败荒芜、冷落沧桑。

在最狂妄的年纪忽地残废了双腿。

作者在地坛里看到了什么样的风景呢?

请在文中圈画出来,用心品读,并试着概括出风景的特点。

(一)地坛之景

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

充满(生命的)激情

(一)地坛之景

我在这院子里坐着,园神成年累月地对我说:孩子,这不是别的,这是你的罪孽和福祉。

——史铁生《我与地坛》

长镜头——史铁生的沉思之旅

阅读5-7自然段,梳理我与地坛相处的阶段,找出我所思考的问题和答案。

(3)我要怎样活着?

(1)我为什么要来到这个世界?

(2)我要不要去死?

这却不是在某一个瞬间就能完全想透的。不是能够一次性解决的事,怕是活多久就要想它多久了。

悟理

第六段

思考:作者在地坛一直思考怎样的问题?是否找到了答案?

“安心多了”——人固有一死,坦然地面对“死”,去寻找“生”的价值

思考生命的价值与意义

关于生的问题

“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。

关于死的问题

死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

关于怎样活的问题

对“死”的搁置,意味着对“生”的珍视。对生与死的思考有了答案,于是“我”便坦然地面对人生的挫折与磨难,视“死”如“节日”,从而获得活下去的信心。

“所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”怎样理解这句话的含意?

深入文本

感悟地坛

关于怎样“活”,我在地坛景物中得到了什么启示?

景物 景物特点 生命启示

落日

雨燕

孩子的脚印

古柏

落叶

景物 景物特点 生命启示

落日

雨燕

孩子的脚印

古柏

落叶

寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;

将生命的光辉发挥到极致

一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

不向命运屈服

活出自己的精彩

总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,又到哪儿去了;

生命要无拘无束、热情奔放

它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

坚韧不拔,看淡生死,

不悲不喜,泰然自若。

落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

对生命的一种释然和坦然

无论外界环境如何变化,生命的过程依旧继续精彩,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有精彩而有意义。

古园的形体

人的形体

变

不变

被肆意雕琢:外观、环境

身残

不断涌现的生命力量和永恒的生命气息

志不残

作者说“十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的”,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

古园成为精神家园

托物言志

地坛重新给予了我富于感性的鲜活的生活触角,让一个精神垂死、万念俱灰的人重新获得了对世界敏感入微的感受。

“因为这园子,我常感恩于自己的命运。”

——(《我与地坛》)

不幸生活的避难所

逃避危难之地

感悟生命之地

获得重生之地

我与地坛有何关系?

地坛

我

1.地坛除去了雕琢与浮华,让生命露出本真的模样,以便让我看到人生的真相,认识自己。

2.地坛向我展示了一个鲜活灵动的世界,让我意识到每个个体生命存在的价值和喜悦。

3.地坛在不断的变化中显示出永恒的一面,让我感受到生命的力量和永恒。

这样的地坛是如何帮助“我”走出困境的?给了作者怎样的生命启示?

初见地坛

再识地坛

相知地坛

接受生命残缺

参透生死奥秘

了悟生命大美

生命啊,

它苦涩如歌~

生命啊,

它璀璨如歌~

残废、颓废

残废但并不颓废

找到生命的本色

PPT模板 http:///moban/

《秋天的怀念》

"听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。"她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。"不,我不去!"我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,"我可活什么劲儿!"母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:"咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……"

这15年里,默默陪伴我的,

不仅仅有地坛,还有母亲。

第二部分:我与母亲

哪句话把“我”“地坛”“母亲” 三者联系在了一起?作者主要回忆了母亲的几件事情?

“现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。”

1、母亲送“我”出门

五知道,一不知道,一担心

无言目送

2、母亲在家中等“我”

心神不宁,坐卧难安,做过最坏的准备

3、母亲去园中找“我”

看见:悄悄缓缓

看不见:茫然急迫

母亲形象:请同学们找出第二部分表现母爱的语句、细节及个人感受和体会,并思考在你心中,这是一位怎样的母亲。

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

无言地准备

门口望

四处张望、

悄悄转身、

缓缓离去

担心、无奈、

包容、隐忍

痛苦、

惊恐

惊慌、

担忧

隐忍聪慧、

宽容理解

意志坚忍活得最苦

体贴关怀、

毫不张扬

的爱

母亲:宽容儿子又理解儿子、意志坚忍、活得最苦、体贴关怀、毫不张扬

手法:行动描写、心理描写、“我”侧面烘托

对母亲的怀念与忏悔

早年,“我”对母亲的爱怀着怎样的态度?

段3:那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

自怨自艾,丝毫没有关注母亲

段8:母亲找“我”时,“我”决意不喊她,也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩。

倔强地拒绝了母亲的爱

我的“不曾想”和“不知道”

1.我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

2.这以后她会怎样,当年我不曾想过。

3.只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。

4.许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。

5.事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。

6.我单是无法知道有多少回她没有找到我。

7.我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她……

8.多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

我的“不知道”和“没想到”

9.可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。 ——史铁生《秋天的怀念》

10.我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

——史铁生《秋天的怀念》

对母亲的怀念与忏悔

如今,“我”对母亲的爱又怀着怎样的态度?

段3: 只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

感动自责

段5:在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着.....却不该分享我的一点点快乐 她匆匆离我去时才只有四十九呀!有那么一会,我甚至对世界对上帝充满了仇恨和厌恶。

怀念、愧疚、痛心……

段9:母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

怀念、愧疚、痛心……

思考2:我对母亲有着怎样的情感变化?

“只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦、惊恐与一个母亲最低限度的祈求。”

“我想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。”

不理解——理解——痛悔——怀念

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

怎样理解这句话?

“车辙”是作者在地坛里走过的路,也是作者心灵求索的轨迹。

“脚印”是母亲伴随、找寻作者走过的路,是关爱理解的体现。

①车辙和脚印的交织,说明作者的每一次精神跋涉都不是独立完成的,都有母亲的精神支持。

②象征了地坛和母亲的重合——地坛是我重新获得生命信念的地方,也是感受母爱最深的地方。母亲与地坛融为一体,一起融入了我的生命。

明确:①实指。在作者走遍地坛苦苦寻找出路的时候,母亲为找寻他,也找遍了地坛的每一个角落。

②虚指。“车辙”是作者在地坛里走过的“路”,这条路也是作者的心灵求索之旅。而“车辙”和“脚印”的交织,说明作者每一次精神跋涉,都不是独立完成的,都混合着母亲的精神赞助,都含有母亲的忧虑和哀伤!

③象征。“车辙”和“脚印”的交织,还象征着母亲和地坛已经融为一体——地坛是我再生的母亲,而母亲的博大是虚化的地坛。

怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

生命的两个支点

地坛

母亲

荒芜并不衰败

生命感悟

坚忍,毫不张扬

生存启发

走出困境 走向成功

生命的两个支点

生命的两个支点

生命的两个支点

精神家园

精神支柱

《我与地坛》结尾

但是太阳,他每时每刻都是夕阳也是旭日。当他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正式他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。有一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。那一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

宇宙以其不息的欲望将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名,大可忽略不计。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读