人教课标版高中历史选修1导学案:2.1《改革变法风潮与秦国历史机遇》

文档属性

| 名称 | 人教课标版高中历史选修1导学案:2.1《改革变法风潮与秦国历史机遇》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-15 07:11:27 | ||

图片预览

文档简介

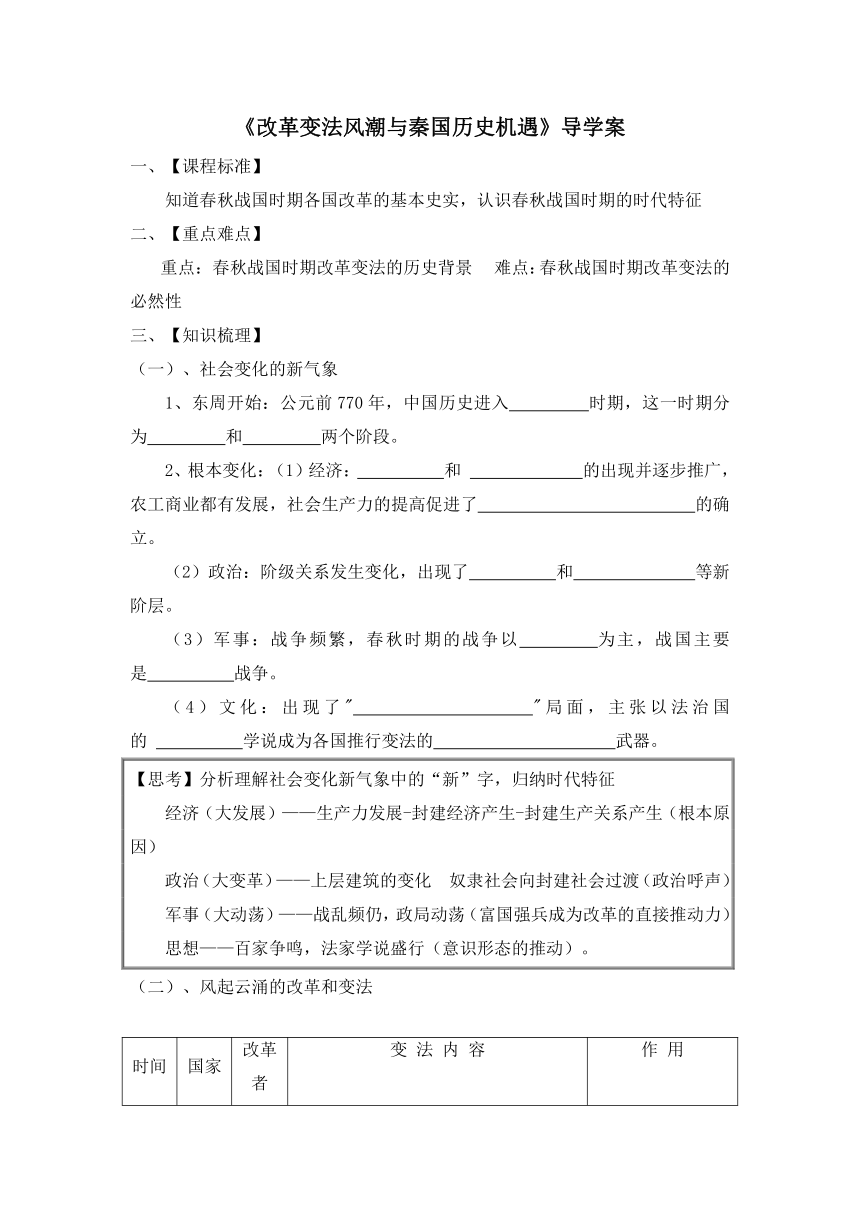

《改革变法风潮与秦国历史机遇》导学案

一、【课程标准】

知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征

二、【重点难点】

重点:春秋战国时期改革变法的历史背景 难点:春秋战国时期改革变法的必然性

三、【知识梳理】

(一)、社会变化的新气象

1、东周开始:公元前770年,中国历史进入 时期,这一时期分为 和 两个阶段。

2、根本变化:(1)经济: 和 的出现并逐步推广,农工商业都有发展,社会生产力的提高促进了 的确立。

(2)政治:阶级关系发生变化,出现了 和 等新阶层。

(3)军事:战争频繁,春秋时期的战争以 为主,战国主要是 战争。

(4)文化:出现了" "局面,主张以法治国的 学说成为各国推行变法的 武器。

【思考】分析理解社会变化新气象中的“新”字,归纳时代特征

经济(大发展)——生产力发展-封建经济产生-封建生产关系产生(根本原因)

政治(大变革)——上层建筑的变化 奴隶社会向封建社会过渡(政治呼声)

军事(大动荡)——战乱频仍,政局动荡(富国强兵成为改革的直接推动力)

思想——百家争鸣,法家学说盛行(意识形态的推动)。

(二)、风起云涌的改革和变法

时间 国家 改革者 变 法 内 容 作 用

春秋 齐国 军事: 经济:发展工商业、改革赋税制度(“ ”,事实上承认了土地私有) 增强了齐国实力,使齐桓公成为春秋第一个霸主

鲁国 初税亩 经济:“ ”公开承认土地私有

战国 魏国 经济:“ ”,发展农业;推行“ ”,保护小农经济法制:制定《 》,加强法制 使魏国在战国七雄中 ,为各国改革树立了榜样

楚国 政治: ,改变分封制,三代以后收回爵禄;强令 ,变相没收其土地;裁撤冗员,削减俸禄,奖励军功;严格吏治禁止私门请托 取得一定成效,成为战国中的强国

其它诸侯 齐国 改革;赵国 改革;韩国 改革 都促进了经济发展和社会进

【思考】1、春秋时期争霸战争和战国时期兼并战争的异同:

相同点:(1)都有扩大地盘、掠夺人口的目的;

(2)都是大吞小,强凌弱,减少诸侯国数量,加速奴隶制瓦解和封建制的形成;

(3)给人民生活生产造成巨大破坏。

不同点:(1)争霸〞仅是奴隶主大国争霸的战争;兼并〞已具有封建兼并战争性质;

(2)争霸〞促进民族融合,有利于封建因素成长;兼并〞在转化为封建统一战争后导致一个封建大帝国的产生。

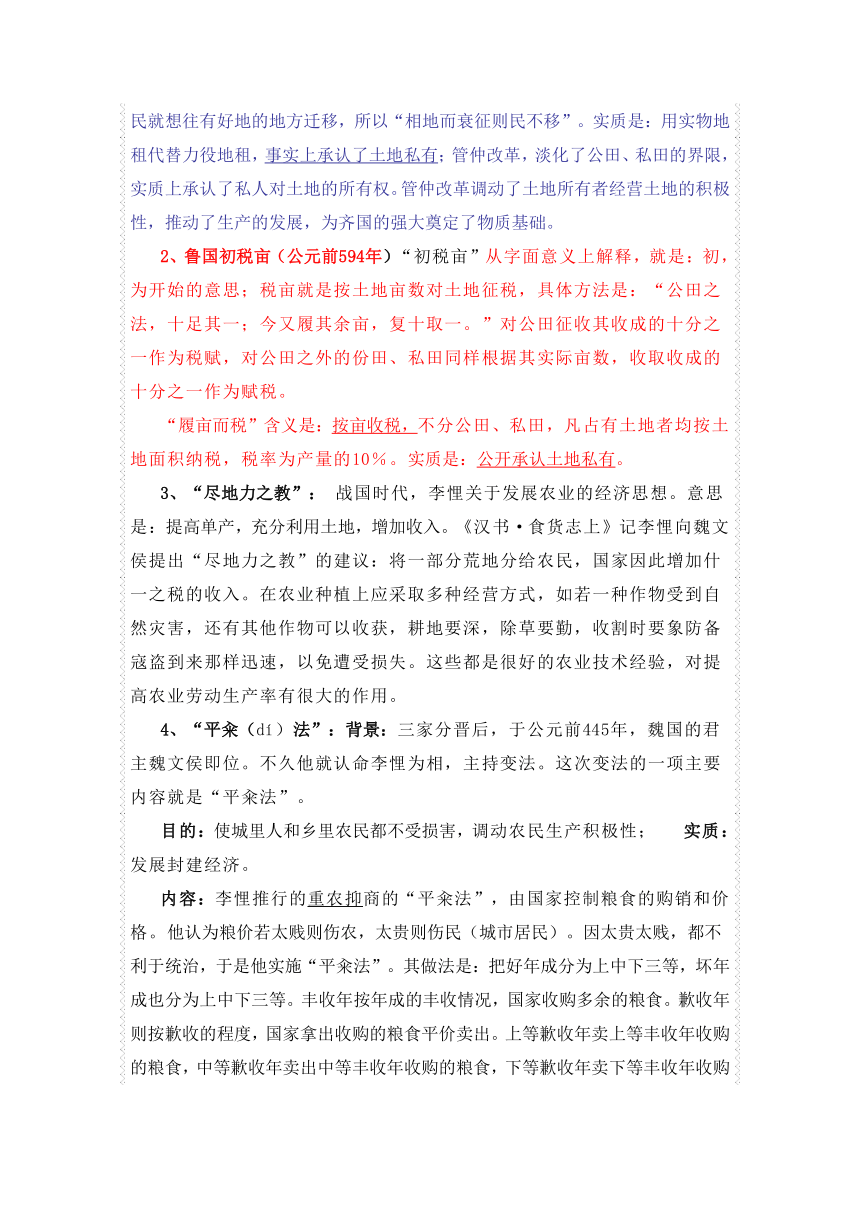

学习资料:1、齐国“相地而衰征”:《齐语》 ( http: / / www.21cnjy.com )记载管仲对齐桓公说:“相地而衰征则民不移。”“衰”即等级次第;含义是:根据土地多少和田质好坏征收赋税;这样,农民就不迁移。如果不分土地好坏都收一样的税,住在坏地的农民就想往有好地的地方迁移,所以“相地而衰征则民不移”。实质是:用实物地租代替力役地租,事实上承认了土地私有;管仲改革,淡化了公田、私田的界限,实质上承认了私人对土地的所有权。管仲改革调动了土地所有者经营土地的积极性,推动了生产的发展,为齐国的强大奠定了物质基础。

2、鲁国初税亩(公元前594年)“初税亩” ( http: / / www.21cnjy.com )从字面意义上解释,就是:初,为开始的意思;税亩就是按土地亩数对土地征税,具体方法是:“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。”对公田征收其收成的十分之一作为税赋,对公田之外的份田、私田同样根据其实际亩数,收取收成的十分之一作为赋税。

“履亩而税”含义是:按亩收税,不分公田、私田,凡占有土地者均按土地面积纳税,税率为产量的10%。实质是:公开承认土地私有。

3、“尽地力之教”: 战国 ( http: / / www.21cnjy.com )时代,李悝关于发展农业的经济思想。意思是:提高单产,充分利用土地,增加收入。《汉书·食货志上》记李悝向魏文侯提出“尽地力之教”的建议:将一部分荒地分给农民,国家因此增加什一之税的收入。在农业种植上应采取多种经营方式,如若一种作物受到自然灾害,还有其他作物可以收获,耕地要深,除草要勤,收割时要象防备寇盗到来那样迅速,以免遭受损失。这些都是很好的农业技术经验,对提高农业劳动生产率有很大的作用。

4、“平籴(dí)法”:背景:三家分晋 ( http: / / www.21cnjy.com )后,于公元前445年,魏国的君主魏文侯即位。不久他就认命李悝为相,主持变法。这次变法的一项主要内容就是“平籴法”。

目的:使城里人和乡里农民都不受损害,调动农民生产积极性; 实质:发展封建经济。

内容:李悝推行的重农抑商的“平籴法 ( http: / / www.21cnjy.com )”,由国家控制粮食的购销和价格。他认为粮价若太贱则伤农,太贵则伤民(城市居民)。因太贵太贱,都不利于统治,于是他实施“平籴法”。其做法是:把好年成分为上中下三等,坏年成也分为上中下三等。丰收年按年成的丰收情况,国家收购多余的粮食。歉收年则按歉收的程度,国家拿出收购的粮食平价卖出。上等歉收年卖上等丰收年收购的粮食,中等歉收年卖出中等丰收年收购的粮食,下等歉收年卖下等丰收年收购的粮食。这样“虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散。”

5、《法经》:《法经》是战国时期魏 ( http: / / www.21cnjy.com )相李悝在系统总结各诸侯国成文法的基础上编定的,是魏国变法的重要内容。是维护封建国家的统治秩序,保护封建地主阶级利益的有文字可考的较为系统完备的刑法法典。《法经》的指导思想是:“ 王者之政莫急于盗贼 ” ,即将保护地主阶级的私有财产、人身安全及统治秩序作为首要任务。《法经》是中国历史上第一部较为系统的法典,其立法技巧已初步走向成熟,后世中国的封建法典均以《法经》为蓝本。

商鞅入秦主持变法革新时,携《法经》入秦,并在变法过程中将《法经》改编为秦律,史称“改法为律”。

6、吴起变法:战国初期,楚国民不聊生,饿殍遍 ( http: / / www.21cnjy.com )野,楚声王竟至为“盗”所杀。而此时北方三晋正在兴起,国力强大,对楚步步进逼,楚国处于一种十分困窘的境地。在楚国内忧外困之时,中原的政治家吴起从魏国来到楚国。楚悼王素闻吴起贤能,公元前382年,楚悼王任命吴起为令尹,主持变法。吴起变法,从打击大贵族入手,旨在富国强兵。变法的内容是消灭世卿世禄制,任用贤能,因此这又是一次打击世袭贵族政治经济特权的运动。吴起变法打击了楚国大贵族既得的政治经济利益,遭到大贵族的激烈反对。楚国官员皆楚王室宗支,决不许异姓插足。吴起作为一个外诸侯国的异姓人,跻身于楚上层贵族之间,依靠楚悼王的信任,打击大贵族特权和利益,所遇到的阻力之大,反对之烈,是可以想见的。

新法行之期年,楚悼王死去。 ( http: / / www.21cnjy.com )在楚悼王的灵堂上,楚国贵戚大臣作乱而共攻吴起。吴起跑到楚悼王的尸体下躲藏,贵族射杀了吴起,也射中了王尸。按照楚国之法:“丽兵于王尸者,尽加重罪,逮三族。”群臣射王尸者,尽当其罪,因而被夷宗者70余家。但变法也因楚悼王和吴起的死而受到挫折。

春秋时期的改革增加了国家 ( http: / / www.21cnjy.com )收入,加速了井田制的瓦解。但主要是改革经济基础,没能触及上层建筑。战国改革由经济基础转移到上层建筑,维护地主阶级统治。

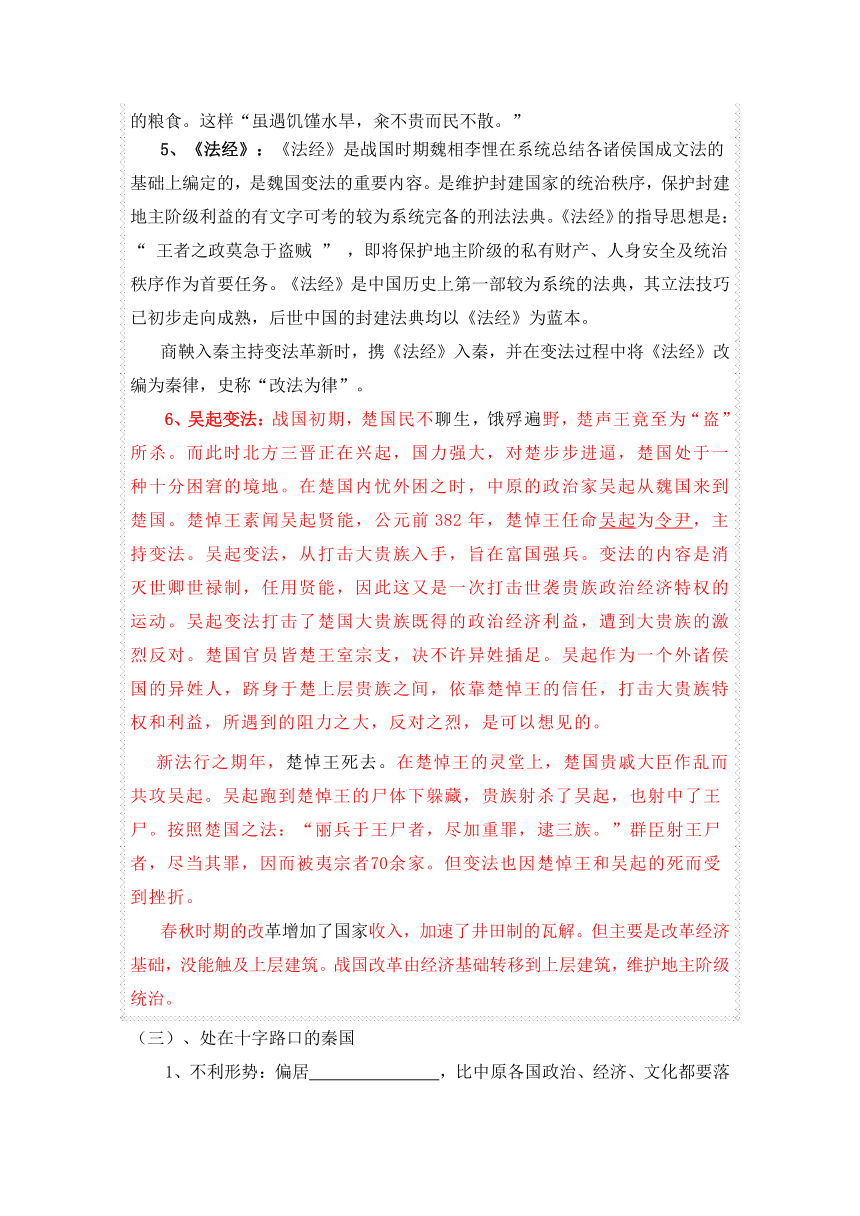

(三)、处在十字路口的秦国

1、不利形势:偏居 ,比中原各国政治、经济、文化都要落后; 的改革,使得秦国的总体面貌仍无根本改变。

2、有利条件: 权力集中,旧贵族势力相对减弱; 被秦国公众认同;民风质朴, 精神充斥。

3、历史机遇: 分裂为韩、赵、魏三国,势力削弱;中原地区众多士人游说,追求建功立业的机会。

【本课小结】客观:(大发展、大动荡、大变革)

(1)经济:生产力发展 ,封建经济产生;

(2)政治:新兴地主要求改革奴隶制度;

(3)军事:诸侯兼并,战争频繁;

(4)思想:民间办学兴盛,百家争鸣。

主观:(有利条件、可能性)

(1)国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱。

(2)法家学说受到秦国君臣民众的认同。

(3)当地民风质朴,具有尚武精神。

(4)“士人”追求建功立业,秦孝公重任商鞅,支持变法。

(5)各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。

【学思之窗】《孙膑兵法》说:“战胜而强 ( http: / / www.21cnjy.com )立,故天下服矣。”《商君书》也说:“国之所以兴者,农战也。”可见“战胜强立”是战国历史的主线。教材P19右下角图案以水陆攻战为主题,本身就是战争作为战国时代特征的显著反映。

请你想一想,当时兵家、法家都主张重视战争,赢得战争。他们为什么会有这样的认识?变法改革与战胜又有什么关系?

答案提示:思想是现实的反映。战争是战国 ( http: / / www.21cnjy.com )时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地主阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

【探究性学习总结】

一、本课测评

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么

答案提示:

(1)春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。

(2)生产力的发展促进了土地私有制 ( http: / / www.21cnjy.com )的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。

(3)而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大

答案:春秋时期,社会生产关系与上层建筑的 ( http: / / www.21cnjy.com )变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“ ( http: / / www.21cnjy.com )尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

二、学习延伸

探究活动

在查考历史文献与今人研究著作基础上,制作战国各国变法情况向表,标明国名、主持者姓名,大致时间,变法内容,作用影响等要素。

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展 ( http: / / www.21cnjy.com ),社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2、春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示:春秋时期,社会生产关 ( http: / / www.21cnjy.com )系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽 ( http: / / www.21cnjy.com )地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

【课堂练习】

1、下列事件与春秋战国时期社会现象无关的是( )

A、井田制逐渐瓦解,封建土地所有制逐渐建立

B、逐步废除奴隶主贵族政治制度,建立封建专制统治

C、出现百家争鸣局面,儒家思想成为推行变法改革的理 论武器

D、争霸兼并战争频繁

2、战国时期各国纷纷进行改革的主要目的是( )

A、统一天下

B、富国强兵

C、建立封建制度

D、废除贵族特权

3、春秋时期,开改革变法风潮之先河的改革家是( )

A、鲁国管仲

B、魏国李悝

C、齐国管仲

D、楚国吴起

4、齐国"相地而衰征"和鲁国的"初税亩"的实质是( )

A、根据土地的数量的多少征收

B、逐步承认土地私有制

C、按照田质的好坏征收赋税

D、增加国家的赋税收入

5、下列事件不属于封建地主阶级性质的改革运动是( )

A、管仲改革

B、李悝改革

C、吴起改革

D、商鞅变法

6、下列说法符合商鞅变法前的秦国的是( )

①偏居关中,政治、经济、文化比其他中原各国落后

②公元前4世纪初,秦国曾经进行一些改革,但未能改变总体落后的面貌

③公元前4世纪,三家分晋和中原人士的游说为秦国提供了变法机遇

④秦 国中央权力比较集中,旧贵族势力相对薄弱

A、①②④

B、①②③

C、②③④

D、①②③④

7、下列事件与春秋战国时期的社会现象相关的是( )

①井田制的瓦解 ②铁农具和牛耕的出现 ③新兴地主的出现 ③百家争鸣 ④频繁的争霸战争

A、①②③④

B、①③④⑤

C、①②④⑤

D、①②③④⑤

8、春秋后期,鲁国实行的初税亩和齐国实行的"相地而衰征",其导致的后果是( )

①增加了国家的收入 ②承认了土地私有

③加速了井田制瓦解 ④促进了封建生产关系的确立

A、①②③④

B、①②③

C、①③④

D、②③④

9、下列改革措施有利于稳定粮价、稳定小农经济的是( )

A、平籴法

B、履亩而税

C、相地而衰征

D、尽地力之教

10、春秋战 国时期,各国统治者通过调整政策,改革赋税制度,征税的标准逐渐转向( )

A、按人口征税

B、按土地多少征税

C、按地位高低征税

D、按户征税

11、战国时期较早进行改革的魏国、楚国、齐国、赵国,其改革的共同作用是( )

A、都在法律上规定土地私有和买卖

B、废除了贵族的世袭特权和分封制

C、实现了国富民强和政治稳定

D、促进了政治进步和经济、军事的发展

12、阅读下列材料

材料一:“相地而衰征,则民不移;政不旅旧,则民不偷;……无夺民时,则百姓富。”

————《国语·齐语》

材料二:“籴甚贵伤民,甚贱伤农,民伤则离散,农贱则国贫。” ————《汉书 食货志》

材料三:“为楚悼王立法,卑减大臣之威重。罢无能,废无用。损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗。”

————《史记·蔡泽列传》

请回答:

(1)这三则材料分别反映的是哪三次重大改革?

答案:管仲改革,李悝变法,吴起变法

(2)材料二说明的是哪一项改革措施?

答案:“平籴法”

(3)这三次改革有何共同的作用?反映了当时社会怎样的政治特征?

答案: 共同作用:促进个诸侯国经济发展和政治进步。

反映的特征:新兴地主阶级的力量不断增强,新的封建制度逐步确立。

一、【课程标准】

知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征

二、【重点难点】

重点:春秋战国时期改革变法的历史背景 难点:春秋战国时期改革变法的必然性

三、【知识梳理】

(一)、社会变化的新气象

1、东周开始:公元前770年,中国历史进入 时期,这一时期分为 和 两个阶段。

2、根本变化:(1)经济: 和 的出现并逐步推广,农工商业都有发展,社会生产力的提高促进了 的确立。

(2)政治:阶级关系发生变化,出现了 和 等新阶层。

(3)军事:战争频繁,春秋时期的战争以 为主,战国主要是 战争。

(4)文化:出现了" "局面,主张以法治国的 学说成为各国推行变法的 武器。

【思考】分析理解社会变化新气象中的“新”字,归纳时代特征

经济(大发展)——生产力发展-封建经济产生-封建生产关系产生(根本原因)

政治(大变革)——上层建筑的变化 奴隶社会向封建社会过渡(政治呼声)

军事(大动荡)——战乱频仍,政局动荡(富国强兵成为改革的直接推动力)

思想——百家争鸣,法家学说盛行(意识形态的推动)。

(二)、风起云涌的改革和变法

时间 国家 改革者 变 法 内 容 作 用

春秋 齐国 军事: 经济:发展工商业、改革赋税制度(“ ”,事实上承认了土地私有) 增强了齐国实力,使齐桓公成为春秋第一个霸主

鲁国 初税亩 经济:“ ”公开承认土地私有

战国 魏国 经济:“ ”,发展农业;推行“ ”,保护小农经济法制:制定《 》,加强法制 使魏国在战国七雄中 ,为各国改革树立了榜样

楚国 政治: ,改变分封制,三代以后收回爵禄;强令 ,变相没收其土地;裁撤冗员,削减俸禄,奖励军功;严格吏治禁止私门请托 取得一定成效,成为战国中的强国

其它诸侯 齐国 改革;赵国 改革;韩国 改革 都促进了经济发展和社会进

【思考】1、春秋时期争霸战争和战国时期兼并战争的异同:

相同点:(1)都有扩大地盘、掠夺人口的目的;

(2)都是大吞小,强凌弱,减少诸侯国数量,加速奴隶制瓦解和封建制的形成;

(3)给人民生活生产造成巨大破坏。

不同点:(1)争霸〞仅是奴隶主大国争霸的战争;兼并〞已具有封建兼并战争性质;

(2)争霸〞促进民族融合,有利于封建因素成长;兼并〞在转化为封建统一战争后导致一个封建大帝国的产生。

学习资料:1、齐国“相地而衰征”:《齐语》 ( http: / / www.21cnjy.com )记载管仲对齐桓公说:“相地而衰征则民不移。”“衰”即等级次第;含义是:根据土地多少和田质好坏征收赋税;这样,农民就不迁移。如果不分土地好坏都收一样的税,住在坏地的农民就想往有好地的地方迁移,所以“相地而衰征则民不移”。实质是:用实物地租代替力役地租,事实上承认了土地私有;管仲改革,淡化了公田、私田的界限,实质上承认了私人对土地的所有权。管仲改革调动了土地所有者经营土地的积极性,推动了生产的发展,为齐国的强大奠定了物质基础。

2、鲁国初税亩(公元前594年)“初税亩” ( http: / / www.21cnjy.com )从字面意义上解释,就是:初,为开始的意思;税亩就是按土地亩数对土地征税,具体方法是:“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。”对公田征收其收成的十分之一作为税赋,对公田之外的份田、私田同样根据其实际亩数,收取收成的十分之一作为赋税。

“履亩而税”含义是:按亩收税,不分公田、私田,凡占有土地者均按土地面积纳税,税率为产量的10%。实质是:公开承认土地私有。

3、“尽地力之教”: 战国 ( http: / / www.21cnjy.com )时代,李悝关于发展农业的经济思想。意思是:提高单产,充分利用土地,增加收入。《汉书·食货志上》记李悝向魏文侯提出“尽地力之教”的建议:将一部分荒地分给农民,国家因此增加什一之税的收入。在农业种植上应采取多种经营方式,如若一种作物受到自然灾害,还有其他作物可以收获,耕地要深,除草要勤,收割时要象防备寇盗到来那样迅速,以免遭受损失。这些都是很好的农业技术经验,对提高农业劳动生产率有很大的作用。

4、“平籴(dí)法”:背景:三家分晋 ( http: / / www.21cnjy.com )后,于公元前445年,魏国的君主魏文侯即位。不久他就认命李悝为相,主持变法。这次变法的一项主要内容就是“平籴法”。

目的:使城里人和乡里农民都不受损害,调动农民生产积极性; 实质:发展封建经济。

内容:李悝推行的重农抑商的“平籴法 ( http: / / www.21cnjy.com )”,由国家控制粮食的购销和价格。他认为粮价若太贱则伤农,太贵则伤民(城市居民)。因太贵太贱,都不利于统治,于是他实施“平籴法”。其做法是:把好年成分为上中下三等,坏年成也分为上中下三等。丰收年按年成的丰收情况,国家收购多余的粮食。歉收年则按歉收的程度,国家拿出收购的粮食平价卖出。上等歉收年卖上等丰收年收购的粮食,中等歉收年卖出中等丰收年收购的粮食,下等歉收年卖下等丰收年收购的粮食。这样“虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散。”

5、《法经》:《法经》是战国时期魏 ( http: / / www.21cnjy.com )相李悝在系统总结各诸侯国成文法的基础上编定的,是魏国变法的重要内容。是维护封建国家的统治秩序,保护封建地主阶级利益的有文字可考的较为系统完备的刑法法典。《法经》的指导思想是:“ 王者之政莫急于盗贼 ” ,即将保护地主阶级的私有财产、人身安全及统治秩序作为首要任务。《法经》是中国历史上第一部较为系统的法典,其立法技巧已初步走向成熟,后世中国的封建法典均以《法经》为蓝本。

商鞅入秦主持变法革新时,携《法经》入秦,并在变法过程中将《法经》改编为秦律,史称“改法为律”。

6、吴起变法:战国初期,楚国民不聊生,饿殍遍 ( http: / / www.21cnjy.com )野,楚声王竟至为“盗”所杀。而此时北方三晋正在兴起,国力强大,对楚步步进逼,楚国处于一种十分困窘的境地。在楚国内忧外困之时,中原的政治家吴起从魏国来到楚国。楚悼王素闻吴起贤能,公元前382年,楚悼王任命吴起为令尹,主持变法。吴起变法,从打击大贵族入手,旨在富国强兵。变法的内容是消灭世卿世禄制,任用贤能,因此这又是一次打击世袭贵族政治经济特权的运动。吴起变法打击了楚国大贵族既得的政治经济利益,遭到大贵族的激烈反对。楚国官员皆楚王室宗支,决不许异姓插足。吴起作为一个外诸侯国的异姓人,跻身于楚上层贵族之间,依靠楚悼王的信任,打击大贵族特权和利益,所遇到的阻力之大,反对之烈,是可以想见的。

新法行之期年,楚悼王死去。 ( http: / / www.21cnjy.com )在楚悼王的灵堂上,楚国贵戚大臣作乱而共攻吴起。吴起跑到楚悼王的尸体下躲藏,贵族射杀了吴起,也射中了王尸。按照楚国之法:“丽兵于王尸者,尽加重罪,逮三族。”群臣射王尸者,尽当其罪,因而被夷宗者70余家。但变法也因楚悼王和吴起的死而受到挫折。

春秋时期的改革增加了国家 ( http: / / www.21cnjy.com )收入,加速了井田制的瓦解。但主要是改革经济基础,没能触及上层建筑。战国改革由经济基础转移到上层建筑,维护地主阶级统治。

(三)、处在十字路口的秦国

1、不利形势:偏居 ,比中原各国政治、经济、文化都要落后; 的改革,使得秦国的总体面貌仍无根本改变。

2、有利条件: 权力集中,旧贵族势力相对减弱; 被秦国公众认同;民风质朴, 精神充斥。

3、历史机遇: 分裂为韩、赵、魏三国,势力削弱;中原地区众多士人游说,追求建功立业的机会。

【本课小结】客观:(大发展、大动荡、大变革)

(1)经济:生产力发展 ,封建经济产生;

(2)政治:新兴地主要求改革奴隶制度;

(3)军事:诸侯兼并,战争频繁;

(4)思想:民间办学兴盛,百家争鸣。

主观:(有利条件、可能性)

(1)国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱。

(2)法家学说受到秦国君臣民众的认同。

(3)当地民风质朴,具有尚武精神。

(4)“士人”追求建功立业,秦孝公重任商鞅,支持变法。

(5)各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。

【学思之窗】《孙膑兵法》说:“战胜而强 ( http: / / www.21cnjy.com )立,故天下服矣。”《商君书》也说:“国之所以兴者,农战也。”可见“战胜强立”是战国历史的主线。教材P19右下角图案以水陆攻战为主题,本身就是战争作为战国时代特征的显著反映。

请你想一想,当时兵家、法家都主张重视战争,赢得战争。他们为什么会有这样的认识?变法改革与战胜又有什么关系?

答案提示:思想是现实的反映。战争是战国 ( http: / / www.21cnjy.com )时代的显著特点,“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期,各诸侯国为了战胜对方,都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地主阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践,是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础,指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法,发展封建的经济,才能够富国强兵。只有实现富国强兵,才能够达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

【探究性学习总结】

一、本课测评

1.春秋战国时期,各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么

答案提示:

(1)春秋战国时期,生产力迅速发展,社会经济发生了根本性的变化。

(2)生产力的发展促进了土地私有制 ( http: / / www.21cnjy.com )的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。

(3)而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展

2.春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大

答案:春秋时期,社会生产关系与上层建筑的 ( http: / / www.21cnjy.com )变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“ ( http: / / www.21cnjy.com )尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

二、学习延伸

探究活动

在查考历史文献与今人研究著作基础上,制作战国各国变法情况向表,标明国名、主持者姓名,大致时间,变法内容,作用影响等要素。

答案提示:春秋战国时期,生产力迅速发展 ( http: / / www.21cnjy.com ),社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立,进一步削弱了人身依附关系,引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。而经济基础的变化,必然会引起上层建筑的改革。因此,改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2、春秋战国时期除商鞅变法外,还有哪些国家进行的改革变法影响比较大?

答案提示:春秋时期,社会生产关 ( http: / / www.21cnjy.com )系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策,实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”,公开承认了土地私有权。

战国时期,李悝在魏国主持变法。实行“尽 ( http: / / www.21cnjy.com )地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革,成为了战国中的强国。

【课堂练习】

1、下列事件与春秋战国时期社会现象无关的是( )

A、井田制逐渐瓦解,封建土地所有制逐渐建立

B、逐步废除奴隶主贵族政治制度,建立封建专制统治

C、出现百家争鸣局面,儒家思想成为推行变法改革的理 论武器

D、争霸兼并战争频繁

2、战国时期各国纷纷进行改革的主要目的是( )

A、统一天下

B、富国强兵

C、建立封建制度

D、废除贵族特权

3、春秋时期,开改革变法风潮之先河的改革家是( )

A、鲁国管仲

B、魏国李悝

C、齐国管仲

D、楚国吴起

4、齐国"相地而衰征"和鲁国的"初税亩"的实质是( )

A、根据土地的数量的多少征收

B、逐步承认土地私有制

C、按照田质的好坏征收赋税

D、增加国家的赋税收入

5、下列事件不属于封建地主阶级性质的改革运动是( )

A、管仲改革

B、李悝改革

C、吴起改革

D、商鞅变法

6、下列说法符合商鞅变法前的秦国的是( )

①偏居关中,政治、经济、文化比其他中原各国落后

②公元前4世纪初,秦国曾经进行一些改革,但未能改变总体落后的面貌

③公元前4世纪,三家分晋和中原人士的游说为秦国提供了变法机遇

④秦 国中央权力比较集中,旧贵族势力相对薄弱

A、①②④

B、①②③

C、②③④

D、①②③④

7、下列事件与春秋战国时期的社会现象相关的是( )

①井田制的瓦解 ②铁农具和牛耕的出现 ③新兴地主的出现 ③百家争鸣 ④频繁的争霸战争

A、①②③④

B、①③④⑤

C、①②④⑤

D、①②③④⑤

8、春秋后期,鲁国实行的初税亩和齐国实行的"相地而衰征",其导致的后果是( )

①增加了国家的收入 ②承认了土地私有

③加速了井田制瓦解 ④促进了封建生产关系的确立

A、①②③④

B、①②③

C、①③④

D、②③④

9、下列改革措施有利于稳定粮价、稳定小农经济的是( )

A、平籴法

B、履亩而税

C、相地而衰征

D、尽地力之教

10、春秋战 国时期,各国统治者通过调整政策,改革赋税制度,征税的标准逐渐转向( )

A、按人口征税

B、按土地多少征税

C、按地位高低征税

D、按户征税

11、战国时期较早进行改革的魏国、楚国、齐国、赵国,其改革的共同作用是( )

A、都在法律上规定土地私有和买卖

B、废除了贵族的世袭特权和分封制

C、实现了国富民强和政治稳定

D、促进了政治进步和经济、军事的发展

12、阅读下列材料

材料一:“相地而衰征,则民不移;政不旅旧,则民不偷;……无夺民时,则百姓富。”

————《国语·齐语》

材料二:“籴甚贵伤民,甚贱伤农,民伤则离散,农贱则国贫。” ————《汉书 食货志》

材料三:“为楚悼王立法,卑减大臣之威重。罢无能,废无用。损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗。”

————《史记·蔡泽列传》

请回答:

(1)这三则材料分别反映的是哪三次重大改革?

答案:管仲改革,李悝变法,吴起变法

(2)材料二说明的是哪一项改革措施?

答案:“平籴法”

(3)这三次改革有何共同的作用?反映了当时社会怎样的政治特征?

答案: 共同作用:促进个诸侯国经济发展和政治进步。

反映的特征:新兴地主阶级的力量不断增强,新的封建制度逐步确立。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件