统编版2024-2025学年语文四年级上册第一单元复习课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年语文四年级上册第一单元复习课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 259.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-06 17:35:18 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

部编版四上语文第一单元

复习

主题——自然之美。

要点:边读边想象画面,感受自然之美;推荐一个好地方,写清楚推荐理由。

单元篇章:江流天地外,山色有无中。[唐]王维(江水滚滚似奔流天地之外,青山延绵水雾中时时隐现。)

读准字音

字词

鼎崩埂

后鼻音

震

前鼻音

卵 声母l

暖 声母n

正确书写

淘卵填萄崩稻熟

当堂练习

听写课本128页词语

第一单元看拼音写词语

薄多音字

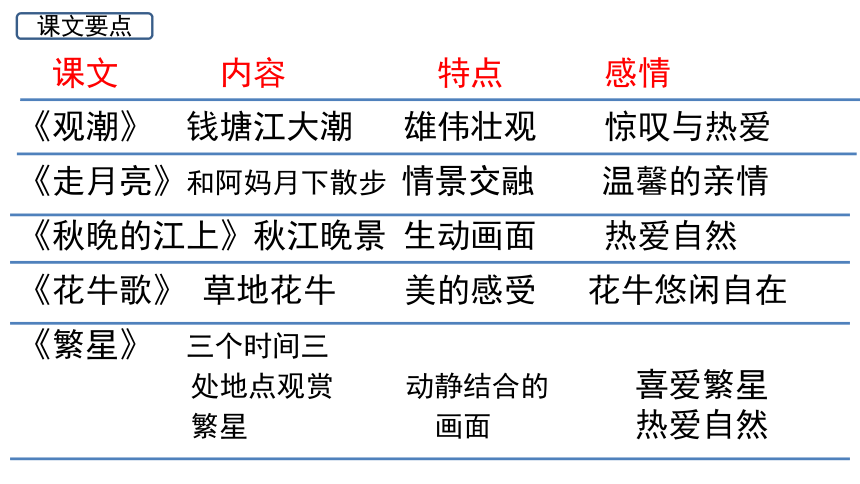

课文 内容 特点 感情

《观潮》 钱塘江大潮 雄伟壮观 惊叹与热爱

《走月亮》和阿妈月下散步 情景交融 温馨的亲情

《秋晚的江上》秋江晚景 生动画面 热爱自然

《花牛歌》 草地花牛 美的感受 花牛悠闲自在

《繁星》 三个时间三

处地点观赏 动静结合的 喜爱繁星

繁星 画面 热爱自然

课文要点

观

A.看 B.景象或样子 C.对事物的认识或看法。

1.钱塘江大潮被称为天下奇观。( )

2.盐官镇是观潮最好的地方。( )

3.请你谈谈自己的观点。( )

沸腾

A.形容喧闹嘈杂

B.液体倒到一定温度时,产生一定的气泡

1.人群又沸腾起来。( )

2.电水壶中的水沸腾了,开水烧好了。( )

B

A

C

A

B

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。

题型:

1.修辞手法:

2.把 比作 。

3.好处:

比喻

浪潮 白色战马

生动形象地表现出浪潮气势宏大、浩浩荡荡的样子。

掌握题型

句子:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

好处:这句话用夸张的手法把潮来时的声响说成“山崩地裂”,形象地写出大潮到来时的巨大声音。

题型:

画出课文第4自然段中描写大潮声音的句子。这样写有什么好处?

掌握题型

要点:画出句子,抓住修辞手法、描写内容进行回答。

月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

排比句

仿写

月光是那样柔和,照亮了路边的小草,照亮了草叶上的蛐蛐,照亮了树下的石子,也照亮了石子上的青苔……

每个小水塘都抱着一个月亮!

下列句子运用了什么修辞手法?连一连。

秋虫唱着。

稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

稻田像一块月光镀亮的银毯。

头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了。

海上的夜是柔和的,是静寂的,是梦幻的。

比喻

拟人

排比

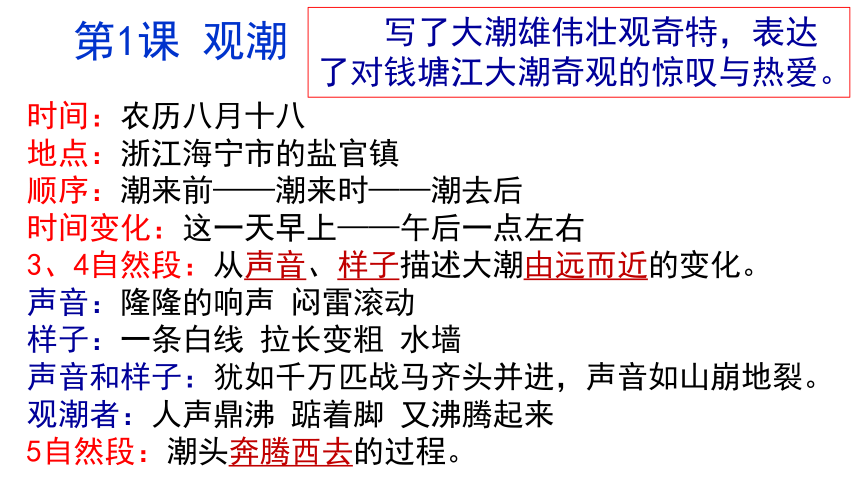

第1课 观潮

时间:农历八月十八

地点:浙江海宁市的盐官镇

顺序:潮来前——潮来时——潮去后

时间变化:这一天早上——午后一点左右

3、4自然段:从声音、样子描述大潮由远而近的变化。

声音:隆隆的响声 闷雷滚动

样子:一条白线 拉长变粗 水墙

声音和样子:犹如千万匹战马齐头并进,声音如山崩地裂。

观潮者:人声鼎沸 踮着脚 又沸腾起来

5自然段:潮头奔腾西去的过程。

写了大潮雄伟壮观奇特,表达了对钱塘江大潮奇观的惊叹与热爱。

第1课 观潮

四字词语:

若隐若现 人山人海 人声鼎沸 风平浪静 水天相接

齐头并进 山崩地裂 漫天卷地 风号浪吼

中心句:钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

比喻句:

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵高高的水墙。(把水浪比作“水墙”,形容江潮浪头高,范围宽。)

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。(把浪潮比作“白色战马”,写出江潮的颜色和气势。)

夸张手法:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

直接描写:从声音、样子两方面重点描述潮来时的景象。“隆隆的响声”“闷雷滚动”是描写江潮的声音。“一条白线”“拉长变粗”“高高的水墙”描写了浪潮的样子。同时描写声音和样子的“浪潮如战马,声音如山崩地裂”。

间接描写:对观潮者神态、动作的描写,如“人山人海”“昂首东望”“人声鼎沸”“踮着脚”“又沸腾起来”,从中体会观潮人的惊喜之情,从侧面衬托出钱塘江大潮的雄伟壮观。

浪淘沙(其七)

[唐]刘禹锡

八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

卷起沙堆似雪堆。

声音

样子

颜色

潮来时

潮去后

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵高高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

1.第2段从“向我们移来”“( )”“( )”可以看出选文按照( )的顺序描写了钱塘江大潮。

2.选文从( )和( )两方面写出了大潮来时的景象。分别把浪潮比作什么?用横线画出。

点拨:根据“向我们移来”可以找出同类词“再近些”“越来越近”,由此明确“从远到近”这个顺序。

声音 样子

再近些 越来越近

从远到近

第2课 走月亮(散文》

内容:作者运用美的语言,描写了阿妈牵着“我”的手在云南洱海畔的月光下散步的场景。全文语言温暖、画面温馨、情景交融,洋溢着浓浓的亲情,具有浓郁的民族特色。

关键句:“啊,我和阿妈走月亮”串联全文,反复的写作手法是感情更加充沛,句子更加具有感染力。

课文主要写“我”和阿妈牵手在云南洱海边的月光下散步时的所见、所闻、所听、所想,表达了浓浓的亲情和“我”对大自然的热爱之情,和在月光下散步获得的无限乐趣。

细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。

哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

而我,用树叶做小船,运载许多新鲜的花瓣。

1.( )一词出现了两次,告诉我们溪水里有( )和( )。

2.句子中一个( )字形象地写出了小水塘的样子和倒映在水中的月亮。这句话运用了( )的修辞手法。

3.“新鲜”A没有变质,也没有腌制、干制的;B没有枯萎;C不含杂质气体;D不普遍;稀罕。句子中的“新鲜”选择( )

香味

月光

流着

抱

拟人

B

排比句:月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

仿写:月光是那样柔和,照亮了路边的小草,照亮了草叶上的蛐蛐,照亮了树下的石子,也照亮了石子上的青苔……

拟人句:1.每个小水塘都抱着一个月亮!

2. 秋虫唱着。

3. 稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

比喻句:稻田像一块月光镀亮的银毯。

直接描写:“是在洱海里淘洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和”——问句突出月亮的洁净、明亮;直接描写“那样明亮,那样柔和”突出月亮的特点。

间接描写:“照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……”——间接描写,通过月下景物被照亮突出月亮的皎洁。

反复:课文多次出现“啊,我和阿妈走月亮”,课文以这句话串联全文,一咏三叹让画面有了流动感。

我仿佛看见,圆圆的月亮散发着柔和的光芒,几朵淡淡的灰云萦绕在月亮周围。奔腾了一天的小溪不知疲倦还在流淌。晚风吹过,波光粼粼的溪水像洁白的玉石,像缀满宝石的绸带。阿妈脸上挂着慈祥温和的笑容,她温暖的手牵着我静静地漫步在村道和田埂上。

阿妈牵着我的手走过“月光闪闪的溪岸”,“细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光……”,你的头脑中浮现出怎样的画面?课文中还有哪些地方给你留下了深刻的印象?

课后习题

点拨:理解句子意思,结合生活实际,运用一定的修辞手法,描述想象到的画面。

第3课 现代诗二首

作者:

《秋晚的江上》作者刘大白,描绘的景物有鸟儿、斜阳、江上、芦苇等。“驮”表现出鸟儿疲惫。《花牛歌》作者徐志摩,代表作《再别康桥》。课文描写了花牛坐、眠、走、做梦的样子,表现花牛的天真可爱。

主要内容:

《秋晚的江上》描写秋江傍晚,余晖浸染的绚丽美景。表达了作者对大自然的热爱之情。

《花牛歌》描绘了一幅花牛在草地上闲暇惬意的生活图景。表达了作者对花牛的喜爱和对自由的追求。

第4课 繁星

作者:巴金

代表作:《家》《春》《秋》。

写作顺序:时间(从前在家乡看星星,三年前在南京看星星,如今在海上看星星。)

感情:时间在变,地点在变,但“我”对繁星的喜爱不变。

“昧”:暗。“半明半昧”:忽明忽暗。

口语交际 我们与环境

要求:关注“身边存在的环境问题”与“保护环境简单易行的做法”。

内容:搜集、了解身边存在的环境问题。

例:乱丢废弃的电池、大量使用塑料袋、一次性餐具食用过多、宠物随地大小便、河水脏臭、雾霾、噪声污染等。

交流:“围绕话题”展开环境问题大致分类,判断问题是否与主题相关。

根据生活中的实际问题,给出具体的解决方法。

如围绕塑料污染,提出建议:购物时使用布袋、外出就餐少用塑料打包盒、使用水笔替芯减少塑料笔杆的浪费等。

语文园地

交流平台:

方法:边想想画面边读书。

要求:大胆说出自己想象的画面,在此基础上,谈一谈自己的感受。

提示(看听想闻触)抓住这几句话中的动词边读边想象画面,能够很好地理解。

词句段运用1:

形容声音大:

人声鼎沸 锣鼓喧天 震耳欲聋 响彻云霄

形容声音小,甚至没有声音:

低声细语 窃窃私语 鸦雀无声 悄无声息

能联系生活实际选择恰当的词语。

如:看京剧表演,我想到“锣鼓喧天”“震耳欲聋”。考试的时候,教室里“鸦雀无声”“悄无声息”。

拓展:表示声音的四字词语:

如雷贯耳 雷霆万钧 声若洪钟 响遏行云

呢喃细语 无声无息 万籁俱寂 声若蚊蝇

词句段运用2:

选一个事物,用上表示时间短的词语描绘它。(联系生活实际,结合语言表达的习惯)

(时间短,猛然间发生的变化)霎时 顿时 忽然

(时间短,比上一组略长)过了一会儿 一会儿工夫

(1)电光闪闪,雷声隆隆。(突然)刮起一阵大风。不就,风停了,(霎时)豆大的雨点下了起来。

(2)从远处传来了隆隆的声音,好像闷雷滚动。“潮来了!”(顿时)人声鼎沸。

(3)轰轰隆隆,噼里啪啦。夏天的雷雨来也匆匆,去也匆匆,(过了一会儿),大雨停了。

(4)小狗旺财最爱吃肉了,它(一会儿工夫)吃完了两根火腿肠。

日积月累: 鹿柴

【唐】王维

空山不见人,

但闻人语响。

返景入深林,

复照青苔上。

词意:“柴”同“寨”,栅栏。这里为地名。闻:听见。“景”同“影”。

诗意:山中空旷寂静看不见人,只听得说话的人语声响。

夕阳的金光直射入深林,又照在幽暗处的青苔上。

词语:

ABB式词语:滴溜溜 慢吞吞 慢腾腾 香喷喷

辣乎乎 甜津津 软绵绵 轻飘飘

描写人多的四字词语:

人山人海 人头攒动 摩肩接踵

形容情况危急的四字词语:

摇摇欲坠 迫在眉睫 千钧一发

“半× 半×”式词语:

半明半昧 半信半疑 半真半假 半推半就

选择题练习。

下列字的注音全不正确的一项是( )。

A.稻穗(suì)田埂(ɡēnɡ)昂首东望(ánɡ)

B.霸占(zhān)镀上(duò)浩浩荡荡(hào)

C.怀抱(huái)冬眠(mián)横贯江面(ɡuàn)

下列词语中没有错别字的一项是( )。

A.河床 招侍 若稳若现

B.翻滚 忧如 抗抗洼洼

C.依旧 满意 蜜蜜麻麻

D.水稻 飞奔 浩浩荡荡

C

D

“钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观”中的“观”字的意思是( )。

A.看 B.景象或样子

C.对事物的认识或看法 D.道教的庙宇

下列句子没有使用比喻的修辞手法的一项是( )。

A.午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

B.看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

C.我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话。

B

C

下列句子中,运用的修辞手法与其他选项不同的一项是( )。

A.头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了。

B.月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

C.花牛在草地里做梦,太阳偷渡了西山的青峰。

D.秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀。

B

解析:ACD都是拟人的修辞手法,B是排比。

海滨仲夏夜

夕阳落山不久,西方的天空,还燃烧着一片橘红色的晚霞。大海,也被这霞光染成了红色,而且比天空的景色更要壮观。因为它是活动的,每当一排排波浪涌起的时候,那映照在浪峰上的霞光,又红又亮,简直就像一片片霍霍燃烧着的火焰,闪烁着,消失了。而后面的一排,又闪烁着,滚动着,涌了过来。

天空的霞光渐渐地淡下去了,深红的颜色变成了绯红,绯红又变为浅红。最后,当这一切红光都消失了的

练习:阅读短文,回答问题。

时候,那突然显得高而远了的天空,呈现出一片肃穆。最早出现的启明星,在这深蓝色的天幕上闪烁起来了。它是那么大,那么亮,整个广漠的天幕上只有它在那里放射着令人注目的光辉,活像一盏悬挂在高空的明灯。

夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多了。而城市各处的真的灯火也次第亮了起来,尤其是绕在海港周围山坡上的那一片灯光,从半空倒映在乌蓝的海面上,随着波浪,晃动着,闪烁着,像一串流动着的珍珠,和那一片片密布在苍穹里的星斗互相辉映,然是好看。

在这幽美的夜色中,我踏着软绵绵的沙滩,沿着海边慢慢地向前走去。海水,轻轻地抚摸着细软的沙滩,发出温柔的唰唰声,晚来的海风,清新而又凉爽。我的心里,有着说不出的兴奋和愉快。

1.短文按______顺序,描绘了从_______到________这段时间里海滨仲夏夜的美丽景色,表达了作者__________的心情。

2.理解画“ ”的部分并填空。

(1)这部分运用了_______的修辞手法,把_________比作_________,生动形象地写出___________________。

(2)能把“流动着的”删去吗 为什么

______________________________________________

3.下列句子中的“灯”分别指什么 写在括号里。

(1)它在那里放射着令人注目的光辉,活像一盏悬挂在高空的明灯。( )

(2)夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多了。( )

(3)而城市各处的真的灯火也次第亮了起来。( )

部编版四上语文第一单元

复习

主题——自然之美。

要点:边读边想象画面,感受自然之美;推荐一个好地方,写清楚推荐理由。

单元篇章:江流天地外,山色有无中。[唐]王维(江水滚滚似奔流天地之外,青山延绵水雾中时时隐现。)

读准字音

字词

鼎崩埂

后鼻音

震

前鼻音

卵 声母l

暖 声母n

正确书写

淘卵填萄崩稻熟

当堂练习

听写课本128页词语

第一单元看拼音写词语

薄多音字

课文 内容 特点 感情

《观潮》 钱塘江大潮 雄伟壮观 惊叹与热爱

《走月亮》和阿妈月下散步 情景交融 温馨的亲情

《秋晚的江上》秋江晚景 生动画面 热爱自然

《花牛歌》 草地花牛 美的感受 花牛悠闲自在

《繁星》 三个时间三

处地点观赏 动静结合的 喜爱繁星

繁星 画面 热爱自然

课文要点

观

A.看 B.景象或样子 C.对事物的认识或看法。

1.钱塘江大潮被称为天下奇观。( )

2.盐官镇是观潮最好的地方。( )

3.请你谈谈自己的观点。( )

沸腾

A.形容喧闹嘈杂

B.液体倒到一定温度时,产生一定的气泡

1.人群又沸腾起来。( )

2.电水壶中的水沸腾了,开水烧好了。( )

B

A

C

A

B

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。

题型:

1.修辞手法:

2.把 比作 。

3.好处:

比喻

浪潮 白色战马

生动形象地表现出浪潮气势宏大、浩浩荡荡的样子。

掌握题型

句子:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

好处:这句话用夸张的手法把潮来时的声响说成“山崩地裂”,形象地写出大潮到来时的巨大声音。

题型:

画出课文第4自然段中描写大潮声音的句子。这样写有什么好处?

掌握题型

要点:画出句子,抓住修辞手法、描写内容进行回答。

月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

排比句

仿写

月光是那样柔和,照亮了路边的小草,照亮了草叶上的蛐蛐,照亮了树下的石子,也照亮了石子上的青苔……

每个小水塘都抱着一个月亮!

下列句子运用了什么修辞手法?连一连。

秋虫唱着。

稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

稻田像一块月光镀亮的银毯。

头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了。

海上的夜是柔和的,是静寂的,是梦幻的。

比喻

拟人

排比

第1课 观潮

时间:农历八月十八

地点:浙江海宁市的盐官镇

顺序:潮来前——潮来时——潮去后

时间变化:这一天早上——午后一点左右

3、4自然段:从声音、样子描述大潮由远而近的变化。

声音:隆隆的响声 闷雷滚动

样子:一条白线 拉长变粗 水墙

声音和样子:犹如千万匹战马齐头并进,声音如山崩地裂。

观潮者:人声鼎沸 踮着脚 又沸腾起来

5自然段:潮头奔腾西去的过程。

写了大潮雄伟壮观奇特,表达了对钱塘江大潮奇观的惊叹与热爱。

第1课 观潮

四字词语:

若隐若现 人山人海 人声鼎沸 风平浪静 水天相接

齐头并进 山崩地裂 漫天卷地 风号浪吼

中心句:钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

比喻句:

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵高高的水墙。(把水浪比作“水墙”,形容江潮浪头高,范围宽。)

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。(把浪潮比作“白色战马”,写出江潮的颜色和气势。)

夸张手法:那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

直接描写:从声音、样子两方面重点描述潮来时的景象。“隆隆的响声”“闷雷滚动”是描写江潮的声音。“一条白线”“拉长变粗”“高高的水墙”描写了浪潮的样子。同时描写声音和样子的“浪潮如战马,声音如山崩地裂”。

间接描写:对观潮者神态、动作的描写,如“人山人海”“昂首东望”“人声鼎沸”“踮着脚”“又沸腾起来”,从中体会观潮人的惊喜之情,从侧面衬托出钱塘江大潮的雄伟壮观。

浪淘沙(其七)

[唐]刘禹锡

八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

卷起沙堆似雪堆。

声音

样子

颜色

潮来时

潮去后

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。顿时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。再近些,只见白浪翻滚,形成一堵高高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

1.第2段从“向我们移来”“( )”“( )”可以看出选文按照( )的顺序描写了钱塘江大潮。

2.选文从( )和( )两方面写出了大潮来时的景象。分别把浪潮比作什么?用横线画出。

点拨:根据“向我们移来”可以找出同类词“再近些”“越来越近”,由此明确“从远到近”这个顺序。

声音 样子

再近些 越来越近

从远到近

第2课 走月亮(散文》

内容:作者运用美的语言,描写了阿妈牵着“我”的手在云南洱海畔的月光下散步的场景。全文语言温暖、画面温馨、情景交融,洋溢着浓浓的亲情,具有浓郁的民族特色。

关键句:“啊,我和阿妈走月亮”串联全文,反复的写作手法是感情更加充沛,句子更加具有感染力。

课文主要写“我”和阿妈牵手在云南洱海边的月光下散步时的所见、所闻、所听、所想,表达了浓浓的亲情和“我”对大自然的热爱之情,和在月光下散步获得的无限乐趣。

细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。

哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

而我,用树叶做小船,运载许多新鲜的花瓣。

1.( )一词出现了两次,告诉我们溪水里有( )和( )。

2.句子中一个( )字形象地写出了小水塘的样子和倒映在水中的月亮。这句话运用了( )的修辞手法。

3.“新鲜”A没有变质,也没有腌制、干制的;B没有枯萎;C不含杂质气体;D不普遍;稀罕。句子中的“新鲜”选择( )

香味

月光

流着

抱

拟人

B

排比句:月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

仿写:月光是那样柔和,照亮了路边的小草,照亮了草叶上的蛐蛐,照亮了树下的石子,也照亮了石子上的青苔……

拟人句:1.每个小水塘都抱着一个月亮!

2. 秋虫唱着。

3. 稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头。

比喻句:稻田像一块月光镀亮的银毯。

直接描写:“是在洱海里淘洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和”——问句突出月亮的洁净、明亮;直接描写“那样明亮,那样柔和”突出月亮的特点。

间接描写:“照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……”——间接描写,通过月下景物被照亮突出月亮的皎洁。

反复:课文多次出现“啊,我和阿妈走月亮”,课文以这句话串联全文,一咏三叹让画面有了流动感。

我仿佛看见,圆圆的月亮散发着柔和的光芒,几朵淡淡的灰云萦绕在月亮周围。奔腾了一天的小溪不知疲倦还在流淌。晚风吹过,波光粼粼的溪水像洁白的玉石,像缀满宝石的绸带。阿妈脸上挂着慈祥温和的笑容,她温暖的手牵着我静静地漫步在村道和田埂上。

阿妈牵着我的手走过“月光闪闪的溪岸”,“细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光……”,你的头脑中浮现出怎样的画面?课文中还有哪些地方给你留下了深刻的印象?

课后习题

点拨:理解句子意思,结合生活实际,运用一定的修辞手法,描述想象到的画面。

第3课 现代诗二首

作者:

《秋晚的江上》作者刘大白,描绘的景物有鸟儿、斜阳、江上、芦苇等。“驮”表现出鸟儿疲惫。《花牛歌》作者徐志摩,代表作《再别康桥》。课文描写了花牛坐、眠、走、做梦的样子,表现花牛的天真可爱。

主要内容:

《秋晚的江上》描写秋江傍晚,余晖浸染的绚丽美景。表达了作者对大自然的热爱之情。

《花牛歌》描绘了一幅花牛在草地上闲暇惬意的生活图景。表达了作者对花牛的喜爱和对自由的追求。

第4课 繁星

作者:巴金

代表作:《家》《春》《秋》。

写作顺序:时间(从前在家乡看星星,三年前在南京看星星,如今在海上看星星。)

感情:时间在变,地点在变,但“我”对繁星的喜爱不变。

“昧”:暗。“半明半昧”:忽明忽暗。

口语交际 我们与环境

要求:关注“身边存在的环境问题”与“保护环境简单易行的做法”。

内容:搜集、了解身边存在的环境问题。

例:乱丢废弃的电池、大量使用塑料袋、一次性餐具食用过多、宠物随地大小便、河水脏臭、雾霾、噪声污染等。

交流:“围绕话题”展开环境问题大致分类,判断问题是否与主题相关。

根据生活中的实际问题,给出具体的解决方法。

如围绕塑料污染,提出建议:购物时使用布袋、外出就餐少用塑料打包盒、使用水笔替芯减少塑料笔杆的浪费等。

语文园地

交流平台:

方法:边想想画面边读书。

要求:大胆说出自己想象的画面,在此基础上,谈一谈自己的感受。

提示(看听想闻触)抓住这几句话中的动词边读边想象画面,能够很好地理解。

词句段运用1:

形容声音大:

人声鼎沸 锣鼓喧天 震耳欲聋 响彻云霄

形容声音小,甚至没有声音:

低声细语 窃窃私语 鸦雀无声 悄无声息

能联系生活实际选择恰当的词语。

如:看京剧表演,我想到“锣鼓喧天”“震耳欲聋”。考试的时候,教室里“鸦雀无声”“悄无声息”。

拓展:表示声音的四字词语:

如雷贯耳 雷霆万钧 声若洪钟 响遏行云

呢喃细语 无声无息 万籁俱寂 声若蚊蝇

词句段运用2:

选一个事物,用上表示时间短的词语描绘它。(联系生活实际,结合语言表达的习惯)

(时间短,猛然间发生的变化)霎时 顿时 忽然

(时间短,比上一组略长)过了一会儿 一会儿工夫

(1)电光闪闪,雷声隆隆。(突然)刮起一阵大风。不就,风停了,(霎时)豆大的雨点下了起来。

(2)从远处传来了隆隆的声音,好像闷雷滚动。“潮来了!”(顿时)人声鼎沸。

(3)轰轰隆隆,噼里啪啦。夏天的雷雨来也匆匆,去也匆匆,(过了一会儿),大雨停了。

(4)小狗旺财最爱吃肉了,它(一会儿工夫)吃完了两根火腿肠。

日积月累: 鹿柴

【唐】王维

空山不见人,

但闻人语响。

返景入深林,

复照青苔上。

词意:“柴”同“寨”,栅栏。这里为地名。闻:听见。“景”同“影”。

诗意:山中空旷寂静看不见人,只听得说话的人语声响。

夕阳的金光直射入深林,又照在幽暗处的青苔上。

词语:

ABB式词语:滴溜溜 慢吞吞 慢腾腾 香喷喷

辣乎乎 甜津津 软绵绵 轻飘飘

描写人多的四字词语:

人山人海 人头攒动 摩肩接踵

形容情况危急的四字词语:

摇摇欲坠 迫在眉睫 千钧一发

“半× 半×”式词语:

半明半昧 半信半疑 半真半假 半推半就

选择题练习。

下列字的注音全不正确的一项是( )。

A.稻穗(suì)田埂(ɡēnɡ)昂首东望(ánɡ)

B.霸占(zhān)镀上(duò)浩浩荡荡(hào)

C.怀抱(huái)冬眠(mián)横贯江面(ɡuàn)

下列词语中没有错别字的一项是( )。

A.河床 招侍 若稳若现

B.翻滚 忧如 抗抗洼洼

C.依旧 满意 蜜蜜麻麻

D.水稻 飞奔 浩浩荡荡

C

D

“钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观”中的“观”字的意思是( )。

A.看 B.景象或样子

C.对事物的认识或看法 D.道教的庙宇

下列句子没有使用比喻的修辞手法的一项是( )。

A.午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

B.看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

C.我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话。

B

C

下列句子中,运用的修辞手法与其他选项不同的一项是( )。

A.头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了。

B.月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

C.花牛在草地里做梦,太阳偷渡了西山的青峰。

D.秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀。

B

解析:ACD都是拟人的修辞手法,B是排比。

海滨仲夏夜

夕阳落山不久,西方的天空,还燃烧着一片橘红色的晚霞。大海,也被这霞光染成了红色,而且比天空的景色更要壮观。因为它是活动的,每当一排排波浪涌起的时候,那映照在浪峰上的霞光,又红又亮,简直就像一片片霍霍燃烧着的火焰,闪烁着,消失了。而后面的一排,又闪烁着,滚动着,涌了过来。

天空的霞光渐渐地淡下去了,深红的颜色变成了绯红,绯红又变为浅红。最后,当这一切红光都消失了的

练习:阅读短文,回答问题。

时候,那突然显得高而远了的天空,呈现出一片肃穆。最早出现的启明星,在这深蓝色的天幕上闪烁起来了。它是那么大,那么亮,整个广漠的天幕上只有它在那里放射着令人注目的光辉,活像一盏悬挂在高空的明灯。

夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多了。而城市各处的真的灯火也次第亮了起来,尤其是绕在海港周围山坡上的那一片灯光,从半空倒映在乌蓝的海面上,随着波浪,晃动着,闪烁着,像一串流动着的珍珠,和那一片片密布在苍穹里的星斗互相辉映,然是好看。

在这幽美的夜色中,我踏着软绵绵的沙滩,沿着海边慢慢地向前走去。海水,轻轻地抚摸着细软的沙滩,发出温柔的唰唰声,晚来的海风,清新而又凉爽。我的心里,有着说不出的兴奋和愉快。

1.短文按______顺序,描绘了从_______到________这段时间里海滨仲夏夜的美丽景色,表达了作者__________的心情。

2.理解画“ ”的部分并填空。

(1)这部分运用了_______的修辞手法,把_________比作_________,生动形象地写出___________________。

(2)能把“流动着的”删去吗 为什么

______________________________________________

3.下列句子中的“灯”分别指什么 写在括号里。

(1)它在那里放射着令人注目的光辉,活像一盏悬挂在高空的明灯。( )

(2)夜色加浓,苍空中的“明灯”越来越多了。( )

(3)而城市各处的真的灯火也次第亮了起来。( )

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地