2024—2025学年度云南省昆明市寻甸回族彝族自治县第一中学高一上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度云南省昆明市寻甸回族彝族自治县第一中学高一上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 526.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-08 15:27:56 | ||

图片预览

文档简介

历史试卷

本试题卷共8页,33题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分;在每小题给出的四个选项中只有一项符合题意。

1.下表是西汉至北宋南方人口变迁的数据表。导致这一变化的主要原因是

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

A.经济重心南移完成 B.南方人口户数增加

C.南方经济持续发展 D.北方经济落后南方

2.两宋是中国古代体育发展史上的一个重要时期,射类、棋类、角力、田径、武术等体育活动在这一时期均得到较大发展,蹴鞠(足球)运动更是成为宫廷和民间共同推崇的休闲娱乐方式。这表明宋代

A.阶层流动日益频繁 B.社会成员身份平等

C.传统门第观念淡化 D.社会生活充满活力

3.1911年,在斯里兰卡出土了用三种文字写成的《郑和布施锡兰山佛寺碑》。碑文上书:“皇帝遣太监郑和、王贵通······诏谕诸番,海道之开,深赖慈右,人舟安利,来往无虞,永惟大德,礼用报施。”由此可见,明代郑和下西洋旨在

A.确立霸主地位 B.实现自由平等

C.促进友好往来 D.开拓商品市场

4.“执奏”是明代的一种较为完备的政治实践,其含义即有司在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对。这一政治实践

A.对皇权形成一定约束 B.削弱了宰相权力

C.有利于行政效率提高 D.强化了中央集权

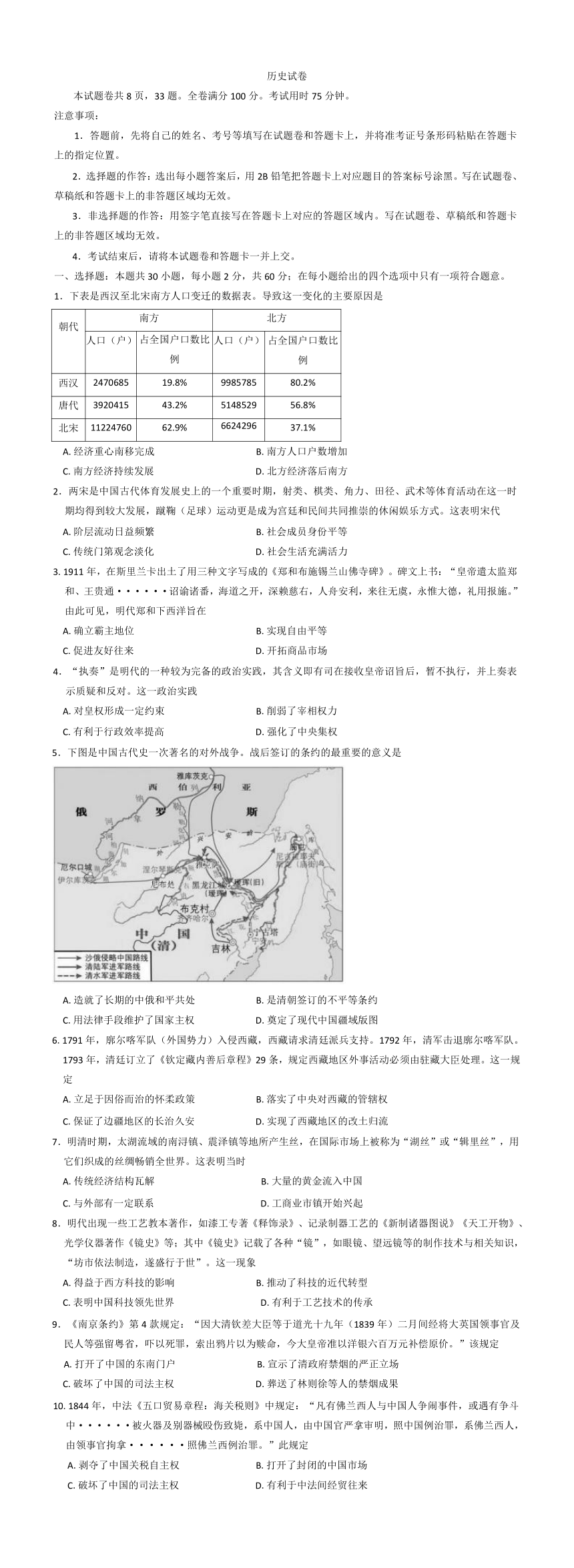

5.下图是中国古代史一次著名的对外战争。战后签订的条约的最重要的意义是

A.造就了长期的中俄和平共处 B.是清朝签订的不平等条约

C.用法律手段维护了国家主权 D.奠定了现代中国疆域版图

6.1791年,廓尔喀军队(外国势力)入侵西藏,西藏请求清廷派兵支持。1792年,清军击退廓尔喀军队。1793年,清廷订立了《钦定藏内善后章程》29条,规定西藏地区外事活动必须由驻藏大臣处理。这一规定

A.立足于因俗而治的怀柔政策 B.落实了中央对西藏的管辖权

C.保证了边疆地区的长治久安 D.实现了西藏地区的改土归流

7.明清时期,太湖流域的南浔镇、震泽镇等地所产生丝,在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”,用它们织成的丝绸畅销全世界。这表明当时

A.传统经济结构瓦解 B.大量的黄金流入中国

C.与外部有一定联系 D.工商业市镇开始兴起

8.明代出现一些工艺教本著作,如漆工专著《释饰录》、记录制器工艺的《新制诸器图说》《天工开物》、光学仪器著作《镜史》等;其中《镜史》记载了各种“镜”,如眼镜、望远镜等的制作技术与相关知识,“坊市依法制造,遂盛行于世”。这一现象

A.得益于西方科技的影响 B.推动了科技的近代转型

C.表明中国科技领先世界 D.有利于工艺技术的传承

9.《南京条约》第4款规定:“因大清钦差大臣等于道光十九年(1839年)二月间经将大英国领事官及民人等强留粤省,吓以死罪,索出鸦片以为赎命,今大皇帝准以洋银六百万元补偿原价。”该规定

A.打开了中国的东南门户 B.宣示了清政府禁烟的严正立场

C.破坏了中国的司法主权 D.葬送了林则徐等人的禁烟成果

10.1844年,中法《五口贸易章程:海关税则》中规定:“凡有佛兰西人与中国人争闹事件,或遇有争斗中······被火器及别器械殴伤致毙,系中国人,由中国官严拿审明,照中国例治罪,系佛兰西人,由领事官拘拿······照佛兰西例治罪。”此规定

A.剥夺了中国关税自主权 B.打开了封闭的中国市场

C.破坏了中国的司法主权 D.有利于中法间经贸往来

11.以下著作基本都在19世纪中期相继问世。这些著作

著作 作者 著作内容

《海国图志》 魏源 介绍世界各国历史、地理、社会现状以及军事、科技等,提出“师夷之长技以制夷”的中心思想。

《康輶纪行》 姚莹 介绍英法历史,建议清政府加强沿海与边疆防备。

《瀛寰志略》 徐继畲 系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备。

A.表明士人尝试以全新视野审视全局 B.标志近代国家意识的逐步确立

C.说明传统的华夷观念已经得到扭转 D.开启了“西学东渐”的时代潮流

12.1854年6月,东王杨秀清在《答复英人三十条并质问五十条请谕》中强调:“不惟英国通商,万国皆通商,天下之内兄弟也。立埠之事,侯后方定,害人之物(鸦片)为禁。”这表明太平天国

A.力图建立平均主义社会 B.以反对鸦片输入为革命目标

C.对外贸易坚持民族立场 D.对西方列强保持了高度警惕

13.下图为近代中国某次著名运动的重要成果。这一运动

江南机器制造总局

A.引进了西方的科学技术 B.缓和了当时的阶级矛盾

C.提出了政治变革的主张 D.实现了富国强兵的目标

14.下表为甲午战争期间部分历史人物的相关言论。据表判断,中国甲午惨败应归因于清廷

历史人物 相关言论

南洋大臣刘坤一 早在战争初期,即建议朝廷对日军攻势要“以坚忍持之”“不若久战”““持久'二字,实为现在制倭要著。”

清朝海关总税务司赫德(英) 中国“只要能经得住失败,就可以慢慢利用其持久的力量和人数上的优势转移局面,取得最后胜利。”

直隶总督兼北洋大臣李鸿章 黄海战役后呈《据实陈军情折》曰:“伏愿圣明在上主持大计······内外同心,南北合势,全力专注,持之以久,而不责旦夕之功,庶不堕彼速战求成之诡计。”

A.遭到西方列强干预 B.意见不一无心抵抗

C.缺乏持久作战规划 D.军备松弛各自为战

15.1895年,清政府与日本签订了丧权辱国的《马关条约》,此举激起张謇极大的愤慨和忧虑,他认为只有发展民族工业才能抵制帝国主义的侵略,并且士大夫有不容推卸的责任。可见,他主张

变法图强 B.实业救国 C.民主共和 D.民主科学

16.康广仁在《致易一书》中写道:“伯兄(康有为)规模太大,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大······而上又无权,安能有成?”由此可知,戊戌变法的失败缘于

A.急于求成 B.内容过多 C.变法超前 D.情形复杂

17.孙中山在评价近代中国某场运动时说:“其勇锐之气,殊不可当,真是令人惊奇佩服。所以经过那次血战之后,外国人才知道,中国还有民族精神,这种民族是不可消灭的。”这场运动的口号是

A.“师夷长技以制夷” B.“扶清灭洋”

C.“中体西用” D.“民主与科学”

18.1901年,留日学生在东京创办了《国民报》。该报第一期就尖锐地指出决不能“恃今日之政府官吏以图存”,要依靠国民自己的力量“亡旧”以“图存”。据此可知,《国民报》

A.公开反对预备立宪运动 B.带有鲜明的革命色彩

C.深刻反思兴中会的不足 D.提出明确的反帝主张

19.20世纪初,在资产阶级革命派发动一系列反清民主革命的同时,资产阶级立宪派也积极敦促清政府召开国会、实行宪政,并领导了收回帝国主义在华铁路、矿山利权的斗争,甚至发展为声势浩大的保路运动。这说明

A.近代化变革构成了时代洪流 B.资产阶级开始登上历史舞台

C.革命派与立宪派的分歧明显 D.清王朝反动统治已名存实亡

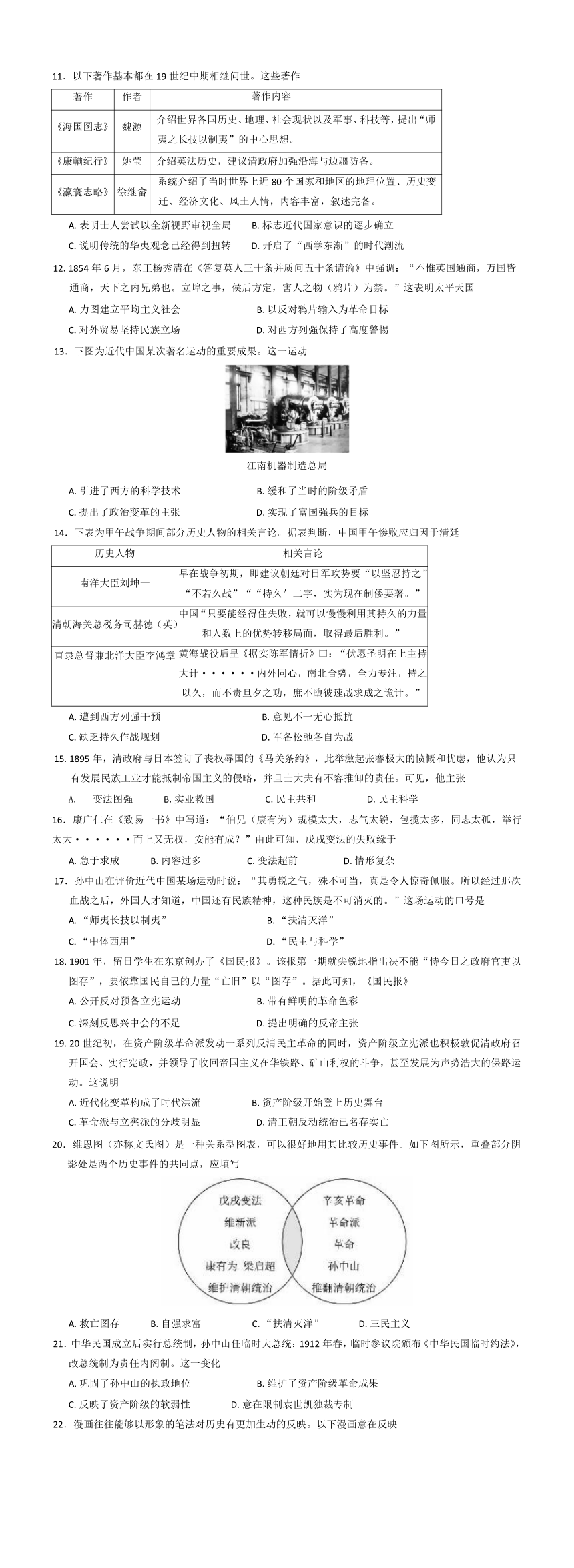

20.维恩图(亦称文氏图)是一种关系型图表,可以很好地用其比较历史事件。如下图所示,重叠部分阴影处是两个历史事件的共同点,应填写

A.救亡图存 B.自强求富 C.“扶清灭洋” D.三民主义

21.中华民国成立后实行总统制,孙中山任临时大总统;1912年春,临时参议院颁布《中华民国临时约法》,改总统制为责任内阁制。这一变化

A.巩固了孙中山的执政地位 B.维护了资产阶级革命成果

C.反映了资产阶级的软弱性 D.意在限制袁世凯独裁专制

22.漫画往往能够以形象的笔法对历史有更加生动的反映。以下漫画意在反映

A.戊戌变法促进了思想解放 B.新文化运动推动了思想文化革新

C.新式交通工具已传入中国 D.五四运动促进马克思主义的传播

23.1912年至1921年的十年间,近代实业家张謇创办的大生纱厂获得了突飞猛进的发展。大生纱厂陆续进口机器设备创办了大生二厂、三厂、副厂等新厂,获得了丰厚的利润,而这些利润的2/3是在一战期间获得的。这说明中国近代民族工业

A.轻工业发展快于重工业 B.受外部环境因素影响较大

C.始终处于迅速发展态势 D.具有明显半封建社会特征

24.《新申报》是民国时期上海颇有影响力的报刊之一。民国八年五月五日,该报印发了一份“号外”,内有“北京学生界发表宣言书,联合各校一致行动”等内容。这一“号外”的发行

A.推动了新文化运动的兴起 B.反映了爱国运动声势浩大

C.加剧了国民政府统治危机 D.促进了国共合作深入发展

25.学者郑师渠认为,五四运动除了长期以来人民所强调的“对传统求解放”外,还有打破对西方的盲从,重新审视中西文化关系,服膺马克思主义,转而“以俄为师”这一“对西方求解放”的重要内涵。该学者意在说明五四运动

A.以传播马克思主义为宗旨 B.使中国革命的面貌焕然一新

C.探索了救亡图存的新途径 D.找到了中国革命的正确道路

26.1921年中国共产党成立后,鉴于安源工人阶级力量的强大,毛泽东、李立三、刘少奇等陆续到安源考察,并做出如下决定:兴办平民学校,提高工人阶级的文化水平和阶级觉悟;成立共产党领导下的党团组织,创办工人俱乐部。这反映了建党初期

A.马克思主义开始与工人运动相结合 B.安源成为工农革命运动的中心

C.已探索出符合中国国情的革命道路 D.党的中心工作是领导工人运动

27.1924年2月,周恩来等人决定,将旅欧共产主义青年团在巴黎创办的机关刊物改名为《赤光》,并在改刊宣言中强调:“我们所认定的唯一目标便是:反军阀政府的联合,反帝国主义的国际联合。”他们这样做是为了

A.促成国共第一次合作形成 B.拓宽马克思主义的传播途径

C.策应国内革命形势的发展 D.探索独立开展武装斗争道路

28.1929年,邓小平领导了广西百色起义,创建了中国工农红军第七军,建立了右江革命根据地。1930年印发的《中国红军第七军司令部政治部布告》规定:“对工人:组织工会,夺取政权,增加工资,减少时间,待遇得改良,失业有保险;对农民:组织农协,土地革命,打倒地主,消灭豪绅,租税尽取消,土地归农民。”这些举措

A.推动了国民大革命的发展 B.落实了八七会议的精神

C.配合了中国工农红军长征 D.扩大了中央革命根据地

29.1961年3月4日,国务院发布《文物保护暂行条例》,并在同日公布第一批全国重点文物保护单位180处,下边为其中的三处。这三处“全国重点文物保护单位”的设定,有助于

A.传播科学思想 B.纪念国共合作

C.彰显民族团结 D.弘扬长征精神

30.红军长征共转战14个省份,通过数十个少数民族居住区,攻占县城一百余座,沿途宣传革命真理,建立各级苏维埃政府,进行土地革命,为后来开展革命斗争创造了有利条件。材料旨在强调红军长征

A.冲破了四道封锁线 B.创建了农村革命根据地

C.播下了革命的种子 D.改变了中国革命的性质

二、非选择题:本题共3小题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

秦至清粮食生产和需求演变

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

-摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

材料二清代国家对粮食市场的干预源于传统儒家的“养民”和“聚民”思想,其目标是赈恤农民、维持农业生产和平抑价格,具体包括恤赏、减免、缓征、改征、借贷和籴粜(买卖粮食)等六类行为。国家对这六类行为的适用条件和实施方式都有非常详细的规定,在乾隆朝前后已形成定制,并成为影响市场发展的正式制度,对粮食市场产生了长远影响。

-摘编自胡鹏、魏明孔《养民与聚民:清代粮食市场中的国家调控(1644-1840)》(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。(4分)

根据材料二并结合所学知识,概括清代前中期粮食政策的特点,并分析该特点形成的原因。(10分)

32.阅读材料,完成下列要求。(14分).

材料一19世纪40年代,中国出现了一些介绍西方世界和西方文化的著作,1844年,魏源编成《海国图志》,1845年姚莹写成《康輶纪行》,1848年徐继畬编成《瀛寰志略》,何秋涛著成《朔方备乘》,梁廷枏写成《海国四说》。这些著作,有些是关于世界地理历史的,有的是关于中外关系的。这一时期中国人所看到的还仅是西方的物质文明,并且主要是坚船利炮,因此最初表现出来的学习西方的意向也主要是仿造船炮。

-摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二在中国早期现代化的进程中,如果说洋务运动是中国早期现代化的器物层次探索阶段,那么戊戌维新使它开始进入制度层次探索阶段,而戊戌维新改良式的制度探索不成功时,则以辛亥革命为标志的暴力革命,破旧立新,继而进行制度改革,试图以此使中国尽快走上现代化之路。

-摘编自陈星海《论维新变法在中国早期现代化进程中的地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪40年代中国先进知识分子“开眼看世界”的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国在探索早期现代化进程中内容和方式的变化并分析其原因。(10分)

33.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一1921年8月,中共成立了以上海为总部的中国劳动组合书记部。1921年下半年至1922年年初,各区工业和交通中心都建立起强大的工会组织。通过宣传教育和组织工作,工人群众的觉悟都有较大的提高,于是罢工斗争随之频频发生。全国第一次劳动大会于1922年5月1-6日在广州举行后,中国劳动组合书记部又发起了劳动立法运动,这使罢工高潮在全国普遍地展开。

-摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二由于有了大革命失败的切身痛感,面对国民党的野蛮屠杀政策,中共“以牙还牙”。“八七会议”要求全党举行城市武装起义、农村暴动来反抗国民党的反动统治。城市武装起义很难搞起来,农村暴动却在许多省都搞了起来,但起义的目标依旧是进攻和夺取城市。在农村暴动进攻城市失败后,保存下来的起义队伍被迫转移到农村,建立了农村根据地,开辟了一条中国革命的新道路。

-摘编自白寿彝《中国史纲》

(1)根据材料一、二,指出20世纪20年代中国共产党工作重心发生的变化。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪20年代中国共产党工作重心变化的原因。(8分)

答案及简析

1.选择题答案及简析

答案:1 - 5:C D C A C;6 - 10:B C D D C;11 - 15:A C A C B;16 - 20:D B B A A;21 - 25:D B B B C;26 - 30:D C B D C

简析

1. C:从西汉到北宋南方人口及占比增加,主要是因为南方经济持续发展,吸引人口南迁,C 项正确;经济重心南移完成在南宋,A 项错误;人口数增加是现象不是原因,B 项错误;北方经济落后南方不符合史实,D 项错误。

2. D:宋代多种体育活动发展,蹴鞠受宫廷和民间推崇,表明社会生活充满活力,D 项正确;材料未体现阶层流动,A 项错误;宋代社会成员身份不平等,B 项错误;材料未涉及门第观念,C 项错误。

3. C:碑文体现郑和下西洋诏谕诸番,促进友好往来,C 项正确;其主要目的不是确立霸主地位,A 项错误;材料未涉及自由平等,B 项错误;主要是政治交往,开拓商品市场不是主要目的,D 项错误。

4. A:“执奏” 是有司对皇帝诏旨暂不执行并上奏质疑反对,对皇权有一定约束,A 项正确;明朝已废除宰相制度,B 项错误;不利于行政效率提高,C 项错误;与中央集权无关,D 项错误。

5. C:雅克萨之战后签订的《尼布楚条约》以法律手段划定中俄边界,维护了国家主权,C 项正确;条约签订后中俄仍有冲突,A 项错误;该条约是平等条约,B 项错误;奠定现代中国疆域版图主要是清朝前期一系列措施,D 项错误。

6. B:《钦定藏内善后章程》规定西藏外事由驻藏大臣处理,落实了中央对西藏的管辖权,B 项正确;材料未体现因俗而治,A 项错误;“保证长治久安” 过于绝对,C 项错误;材料未涉及改土归流,D 项错误。

7. C:太湖流域丝绸畅销全世界,说明与外部有一定联系,C 项正确;传统经济结构瓦解在鸦片战争后,A 项错误;当时是白银流入中国,B 项错误;工商业市镇兴起在明清之前已开始,D 项错误。

8. D:明代工艺教本著作记录工艺技术知识,有利于工艺技术传承,D 项正确;材料未体现受西方科技影响,A 项错误;明代科技未实现近代转型,B 项错误;材料未表明中国科技领先世界,C 项错误。

9. D:《南京条约》补偿英国鸦片损失,承认鸦片贸易合法性,葬送了禁烟成果,D 项正确;开放通商口岸打开东南门户,A 项错误;该规定是对禁烟的妥协,B 项错误;未涉及司法主权,C 项错误。

10. C:中法条约规定中法人员争斗按各自法律治罪,破坏了中国司法主权,C 项正确;协定关税破坏关税自主权,A 项错误;五口通商打开中国市场,B 项错误;材料未涉及经贸往来,D 项错误。

11. A:19 世纪中期这些著作介绍世界各国情况,表明士人尝试以新视野审视全局,A 项正确;近代国家意识确立在 19 世纪末 20 世纪初,B 项错误;华夷观念未完全扭转,C 项错误;“西学东渐” 始于明后期,D 项错误。

12. C:太平天国主张万国通商但禁止鸦片,在对外贸易中坚持民族立场,C 项正确;材料未涉及平均主义,A 项错误;革命目标是推翻清政府,B 项错误;“天下之内兄弟也” 说明未认清列强本质,D 项错误。

13. A:江南机器制造总局是洋务运动成果,洋务运动引进西方科学技术,A 项正确;洋务运动目的不是缓和阶级矛盾,B 项错误;未涉及政治变革,C 项错误;洋务运动未实现富国强兵,D 项错误。

14. C:刘坤一、赫德、李鸿章都主张持久作战,说明清政府战败是因为缺乏持久作战规划,C 项正确;甲午战争未遭列强干预,A 项错误;他们都主张抵抗,B 项错误;材料未体现军备松弛,D 项错误。

15. B:张謇认为发展民族工业抵制侵略,主张实业救国,B 项正确;变法图强是维新派主张,A 项错误;民主共和是革命派主张,C 项错误;民主科学是新文化运动口号,D 项错误。

16. D:康广仁指出戊戌变法规模大、志气锐、包揽多、同志孤、光绪无权等问题,说明失败原因复杂,D 项正确;“急于求成”“内容过多” 片面,A、B 项错误;戊戌变法内容西方已实践,C 项错误。

17. B:义和团运动使列强认识到中国民族精神,其口号是 “扶清灭洋”,B 项正确;“师夷长技以制夷” 是地主阶级抵抗派口号,A 项错误;“中体西用” 是洋务派主张,C 项错误;“民主与科学” 是新文化运动口号,D 项错误。

18. B:《国民报》主张依靠国民力量推翻政府,具有鲜明革命色彩,B 项正确;材料未涉及对预备立宪态度,A 项错误;未涉及兴中会,C 项错误;未涉及反帝主张,D 项错误。

19. A:20 世纪初革命派和立宪派都推动近代化变革,说明近代化变革是时代洪流,A 项正确;民族资产阶级 19 世纪 90 年代登上历史舞台,B 项错误;材料强调共同目标,C 项错误;立宪派希望清政府改革,D 项错误。

20. A:戊戌变法和辛亥革命都有救亡图存目的,A 项正确;自强求富是洋务运动理念,B 项错误;“扶清灭洋” 是义和团口号,C 项错误;三民主义是辛亥革命指导思想,D 项错误。

21. D:中华民国成立后孙中山任临时大总统实行总统制,袁世凯继任后改总统制为责任内阁制,意在限制袁世凯独裁专制,D 项正确;此时孙中山已辞去职务,A 项错误;《中华民国临时约法》未起到维护成果作用,B 项错误;此举反映资产阶级革命性,C 项错误。

22. B:漫画中 “德先生”“赛先生” 等体现新文化运动提倡民主科学,反对封建旧道德,推动思想文化革新,B 项正确;戊戌变法时间不符,A 项错误;与新式交通工具、马克思主义传播无关,C、D 项错误。

23. B:一战期间大生纱厂获得丰厚利润,说明中国近代民族工业受外部环境影响大,B 项正确;材料未比较轻重工业发展速度,A 项错误;“始终迅速发展” 不符合史实,C 项错误;材料未体现半封建社会特征,D 项错误。

24. B:民国八年即 1919 年五四运动期间,“联合各校一致行动” 体现爱国运动声势浩大,B 项正确;新文化运动兴起于 1915 年,A 项错误;当时处于北洋军阀统治,C 项错误;国共第一次合作始于 1924 年,D 项错误。

25. C:学者认为五四运动既 “对传统求解放” 又 “对西方求解放”,探索了救亡图存新途径,C 项正确;五四运动宗旨是救亡图存,A 项错误;中共成立使革命面貌焕然一新,B 项错误;井冈山革命根据地创立找到正确道路,D 项错误。

26. D:中共成立后在安源开展工作,反映党的中心工作是领导工人运动,D 项正确;五四运动时马克思主义已与工人运动结合,A 项错误;材料未涉及工农革命运动中心,B 项错误;1927 年才探索出符合国情道路,C 项错误。

27. C:1924 年国民党一大召开国共合作形成,此时周恩来等人刊物改名是为策应国内革命形势,C 项正确;国共合作已形成,A 项错误;主要目的不是传播马克思主义,B 项错误;1927 年大革命失败后才探索武装斗争道路,D 项错误。

28. B:这些举措落实了八七会议土地革命和武装反抗国民党反动派总方针,B 项正确;国民大革命时间不符,A 项错误;红军长征始于 1934 年,C 项错误;百色和右江不是中央革命根据地,D 项错误。

29. D:瑞金、遵义、泸定桥都与长征有关,有助于弘扬长征精神,D 项正确;与科学思想、国共合作、民族团结关系不大,A、B、C 项错误。

30. C:红军长征宣传革命真理、进行土地革命,播下了革命种子,C 项正确;材料未强调长征过程,A 项错误;1927 年已开始创建农村革命根据地,B 项错误;当时革命性质未改变,D 项错误。

2.非选择题答案及简析

答案

31 题

(1)粮食总产量和总需求量增加;秦至明供大于需,清朝供小于需;秦汉至宋元人均粮食占有量总体上升,明清下降。

(2)特点:受儒家传统影响;政府干预举措多样;规定详细形成制度体系。原因:小农经济主导;儒家民本思想影响;重农抑商政策推行;维护封建统治需要。

32 题

(1)方式:著书立说介绍西方。内容:局限于西方物质文明,主要是军事科技。

(2)变化:内容从器物层次转向制度层次;方式从改良转向革命。原因:洋务运动破产;民族觉醒;清政府腐朽;沦为半殖民地;民族资本主义发展。

33 题

(1)从城市暴动到创建农村革命根据地;从领导工人运动到发动农民革命。

(2)国民革命失败教训;城市武装起义失败;无产阶级力量薄弱;敌人农村力量薄弱;共产党人探索。

简析

31 题

(1)通过对材料一图表的分析,总结古代粮食供需关系在总产量、供需对比、人均占有量等方面的演变趋势。

(2)从材料二概括清代粮食政策特点,结合当时小农经济、思想、政策、统治需求等分析原因。

32 题

(1)依据材料一概括 19 世纪 40 年代知识分子 “开眼看世界” 的方式和内容特点。

(2)根据材料二明确中国早期现代化进程中探索内容和方式的变化,从洋务运动、民族觉醒、清政府、社会性质、经济发展等方面分析原因。

33 题

(1)对比材料一、二,得出 20 世纪 20 年代中共工作重心在地域和运动主体方面的变化。

(2)从国民革命失败、起义失败、力量对比、共产党人自身探索等角度分析工作重心变化的原因。

本试题卷共8页,33题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分;在每小题给出的四个选项中只有一项符合题意。

1.下表是西汉至北宋南方人口变迁的数据表。导致这一变化的主要原因是

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

A.经济重心南移完成 B.南方人口户数增加

C.南方经济持续发展 D.北方经济落后南方

2.两宋是中国古代体育发展史上的一个重要时期,射类、棋类、角力、田径、武术等体育活动在这一时期均得到较大发展,蹴鞠(足球)运动更是成为宫廷和民间共同推崇的休闲娱乐方式。这表明宋代

A.阶层流动日益频繁 B.社会成员身份平等

C.传统门第观念淡化 D.社会生活充满活力

3.1911年,在斯里兰卡出土了用三种文字写成的《郑和布施锡兰山佛寺碑》。碑文上书:“皇帝遣太监郑和、王贵通······诏谕诸番,海道之开,深赖慈右,人舟安利,来往无虞,永惟大德,礼用报施。”由此可见,明代郑和下西洋旨在

A.确立霸主地位 B.实现自由平等

C.促进友好往来 D.开拓商品市场

4.“执奏”是明代的一种较为完备的政治实践,其含义即有司在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对。这一政治实践

A.对皇权形成一定约束 B.削弱了宰相权力

C.有利于行政效率提高 D.强化了中央集权

5.下图是中国古代史一次著名的对外战争。战后签订的条约的最重要的意义是

A.造就了长期的中俄和平共处 B.是清朝签订的不平等条约

C.用法律手段维护了国家主权 D.奠定了现代中国疆域版图

6.1791年,廓尔喀军队(外国势力)入侵西藏,西藏请求清廷派兵支持。1792年,清军击退廓尔喀军队。1793年,清廷订立了《钦定藏内善后章程》29条,规定西藏地区外事活动必须由驻藏大臣处理。这一规定

A.立足于因俗而治的怀柔政策 B.落实了中央对西藏的管辖权

C.保证了边疆地区的长治久安 D.实现了西藏地区的改土归流

7.明清时期,太湖流域的南浔镇、震泽镇等地所产生丝,在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”,用它们织成的丝绸畅销全世界。这表明当时

A.传统经济结构瓦解 B.大量的黄金流入中国

C.与外部有一定联系 D.工商业市镇开始兴起

8.明代出现一些工艺教本著作,如漆工专著《释饰录》、记录制器工艺的《新制诸器图说》《天工开物》、光学仪器著作《镜史》等;其中《镜史》记载了各种“镜”,如眼镜、望远镜等的制作技术与相关知识,“坊市依法制造,遂盛行于世”。这一现象

A.得益于西方科技的影响 B.推动了科技的近代转型

C.表明中国科技领先世界 D.有利于工艺技术的传承

9.《南京条约》第4款规定:“因大清钦差大臣等于道光十九年(1839年)二月间经将大英国领事官及民人等强留粤省,吓以死罪,索出鸦片以为赎命,今大皇帝准以洋银六百万元补偿原价。”该规定

A.打开了中国的东南门户 B.宣示了清政府禁烟的严正立场

C.破坏了中国的司法主权 D.葬送了林则徐等人的禁烟成果

10.1844年,中法《五口贸易章程:海关税则》中规定:“凡有佛兰西人与中国人争闹事件,或遇有争斗中······被火器及别器械殴伤致毙,系中国人,由中国官严拿审明,照中国例治罪,系佛兰西人,由领事官拘拿······照佛兰西例治罪。”此规定

A.剥夺了中国关税自主权 B.打开了封闭的中国市场

C.破坏了中国的司法主权 D.有利于中法间经贸往来

11.以下著作基本都在19世纪中期相继问世。这些著作

著作 作者 著作内容

《海国图志》 魏源 介绍世界各国历史、地理、社会现状以及军事、科技等,提出“师夷之长技以制夷”的中心思想。

《康輶纪行》 姚莹 介绍英法历史,建议清政府加强沿海与边疆防备。

《瀛寰志略》 徐继畲 系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备。

A.表明士人尝试以全新视野审视全局 B.标志近代国家意识的逐步确立

C.说明传统的华夷观念已经得到扭转 D.开启了“西学东渐”的时代潮流

12.1854年6月,东王杨秀清在《答复英人三十条并质问五十条请谕》中强调:“不惟英国通商,万国皆通商,天下之内兄弟也。立埠之事,侯后方定,害人之物(鸦片)为禁。”这表明太平天国

A.力图建立平均主义社会 B.以反对鸦片输入为革命目标

C.对外贸易坚持民族立场 D.对西方列强保持了高度警惕

13.下图为近代中国某次著名运动的重要成果。这一运动

江南机器制造总局

A.引进了西方的科学技术 B.缓和了当时的阶级矛盾

C.提出了政治变革的主张 D.实现了富国强兵的目标

14.下表为甲午战争期间部分历史人物的相关言论。据表判断,中国甲午惨败应归因于清廷

历史人物 相关言论

南洋大臣刘坤一 早在战争初期,即建议朝廷对日军攻势要“以坚忍持之”“不若久战”““持久'二字,实为现在制倭要著。”

清朝海关总税务司赫德(英) 中国“只要能经得住失败,就可以慢慢利用其持久的力量和人数上的优势转移局面,取得最后胜利。”

直隶总督兼北洋大臣李鸿章 黄海战役后呈《据实陈军情折》曰:“伏愿圣明在上主持大计······内外同心,南北合势,全力专注,持之以久,而不责旦夕之功,庶不堕彼速战求成之诡计。”

A.遭到西方列强干预 B.意见不一无心抵抗

C.缺乏持久作战规划 D.军备松弛各自为战

15.1895年,清政府与日本签订了丧权辱国的《马关条约》,此举激起张謇极大的愤慨和忧虑,他认为只有发展民族工业才能抵制帝国主义的侵略,并且士大夫有不容推卸的责任。可见,他主张

变法图强 B.实业救国 C.民主共和 D.民主科学

16.康广仁在《致易一书》中写道:“伯兄(康有为)规模太大,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大······而上又无权,安能有成?”由此可知,戊戌变法的失败缘于

A.急于求成 B.内容过多 C.变法超前 D.情形复杂

17.孙中山在评价近代中国某场运动时说:“其勇锐之气,殊不可当,真是令人惊奇佩服。所以经过那次血战之后,外国人才知道,中国还有民族精神,这种民族是不可消灭的。”这场运动的口号是

A.“师夷长技以制夷” B.“扶清灭洋”

C.“中体西用” D.“民主与科学”

18.1901年,留日学生在东京创办了《国民报》。该报第一期就尖锐地指出决不能“恃今日之政府官吏以图存”,要依靠国民自己的力量“亡旧”以“图存”。据此可知,《国民报》

A.公开反对预备立宪运动 B.带有鲜明的革命色彩

C.深刻反思兴中会的不足 D.提出明确的反帝主张

19.20世纪初,在资产阶级革命派发动一系列反清民主革命的同时,资产阶级立宪派也积极敦促清政府召开国会、实行宪政,并领导了收回帝国主义在华铁路、矿山利权的斗争,甚至发展为声势浩大的保路运动。这说明

A.近代化变革构成了时代洪流 B.资产阶级开始登上历史舞台

C.革命派与立宪派的分歧明显 D.清王朝反动统治已名存实亡

20.维恩图(亦称文氏图)是一种关系型图表,可以很好地用其比较历史事件。如下图所示,重叠部分阴影处是两个历史事件的共同点,应填写

A.救亡图存 B.自强求富 C.“扶清灭洋” D.三民主义

21.中华民国成立后实行总统制,孙中山任临时大总统;1912年春,临时参议院颁布《中华民国临时约法》,改总统制为责任内阁制。这一变化

A.巩固了孙中山的执政地位 B.维护了资产阶级革命成果

C.反映了资产阶级的软弱性 D.意在限制袁世凯独裁专制

22.漫画往往能够以形象的笔法对历史有更加生动的反映。以下漫画意在反映

A.戊戌变法促进了思想解放 B.新文化运动推动了思想文化革新

C.新式交通工具已传入中国 D.五四运动促进马克思主义的传播

23.1912年至1921年的十年间,近代实业家张謇创办的大生纱厂获得了突飞猛进的发展。大生纱厂陆续进口机器设备创办了大生二厂、三厂、副厂等新厂,获得了丰厚的利润,而这些利润的2/3是在一战期间获得的。这说明中国近代民族工业

A.轻工业发展快于重工业 B.受外部环境因素影响较大

C.始终处于迅速发展态势 D.具有明显半封建社会特征

24.《新申报》是民国时期上海颇有影响力的报刊之一。民国八年五月五日,该报印发了一份“号外”,内有“北京学生界发表宣言书,联合各校一致行动”等内容。这一“号外”的发行

A.推动了新文化运动的兴起 B.反映了爱国运动声势浩大

C.加剧了国民政府统治危机 D.促进了国共合作深入发展

25.学者郑师渠认为,五四运动除了长期以来人民所强调的“对传统求解放”外,还有打破对西方的盲从,重新审视中西文化关系,服膺马克思主义,转而“以俄为师”这一“对西方求解放”的重要内涵。该学者意在说明五四运动

A.以传播马克思主义为宗旨 B.使中国革命的面貌焕然一新

C.探索了救亡图存的新途径 D.找到了中国革命的正确道路

26.1921年中国共产党成立后,鉴于安源工人阶级力量的强大,毛泽东、李立三、刘少奇等陆续到安源考察,并做出如下决定:兴办平民学校,提高工人阶级的文化水平和阶级觉悟;成立共产党领导下的党团组织,创办工人俱乐部。这反映了建党初期

A.马克思主义开始与工人运动相结合 B.安源成为工农革命运动的中心

C.已探索出符合中国国情的革命道路 D.党的中心工作是领导工人运动

27.1924年2月,周恩来等人决定,将旅欧共产主义青年团在巴黎创办的机关刊物改名为《赤光》,并在改刊宣言中强调:“我们所认定的唯一目标便是:反军阀政府的联合,反帝国主义的国际联合。”他们这样做是为了

A.促成国共第一次合作形成 B.拓宽马克思主义的传播途径

C.策应国内革命形势的发展 D.探索独立开展武装斗争道路

28.1929年,邓小平领导了广西百色起义,创建了中国工农红军第七军,建立了右江革命根据地。1930年印发的《中国红军第七军司令部政治部布告》规定:“对工人:组织工会,夺取政权,增加工资,减少时间,待遇得改良,失业有保险;对农民:组织农协,土地革命,打倒地主,消灭豪绅,租税尽取消,土地归农民。”这些举措

A.推动了国民大革命的发展 B.落实了八七会议的精神

C.配合了中国工农红军长征 D.扩大了中央革命根据地

29.1961年3月4日,国务院发布《文物保护暂行条例》,并在同日公布第一批全国重点文物保护单位180处,下边为其中的三处。这三处“全国重点文物保护单位”的设定,有助于

A.传播科学思想 B.纪念国共合作

C.彰显民族团结 D.弘扬长征精神

30.红军长征共转战14个省份,通过数十个少数民族居住区,攻占县城一百余座,沿途宣传革命真理,建立各级苏维埃政府,进行土地革命,为后来开展革命斗争创造了有利条件。材料旨在强调红军长征

A.冲破了四道封锁线 B.创建了农村革命根据地

C.播下了革命的种子 D.改变了中国革命的性质

二、非选择题:本题共3小题,共40分。

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

秦至清粮食生产和需求演变

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

-摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

材料二清代国家对粮食市场的干预源于传统儒家的“养民”和“聚民”思想,其目标是赈恤农民、维持农业生产和平抑价格,具体包括恤赏、减免、缓征、改征、借贷和籴粜(买卖粮食)等六类行为。国家对这六类行为的适用条件和实施方式都有非常详细的规定,在乾隆朝前后已形成定制,并成为影响市场发展的正式制度,对粮食市场产生了长远影响。

-摘编自胡鹏、魏明孔《养民与聚民:清代粮食市场中的国家调控(1644-1840)》(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势。(4分)

根据材料二并结合所学知识,概括清代前中期粮食政策的特点,并分析该特点形成的原因。(10分)

32.阅读材料,完成下列要求。(14分).

材料一19世纪40年代,中国出现了一些介绍西方世界和西方文化的著作,1844年,魏源编成《海国图志》,1845年姚莹写成《康輶纪行》,1848年徐继畬编成《瀛寰志略》,何秋涛著成《朔方备乘》,梁廷枏写成《海国四说》。这些著作,有些是关于世界地理历史的,有的是关于中外关系的。这一时期中国人所看到的还仅是西方的物质文明,并且主要是坚船利炮,因此最初表现出来的学习西方的意向也主要是仿造船炮。

-摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二在中国早期现代化的进程中,如果说洋务运动是中国早期现代化的器物层次探索阶段,那么戊戌维新使它开始进入制度层次探索阶段,而戊戌维新改良式的制度探索不成功时,则以辛亥革命为标志的暴力革命,破旧立新,继而进行制度改革,试图以此使中国尽快走上现代化之路。

-摘编自陈星海《论维新变法在中国早期现代化进程中的地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪40年代中国先进知识分子“开眼看世界”的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国在探索早期现代化进程中内容和方式的变化并分析其原因。(10分)

33.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一1921年8月,中共成立了以上海为总部的中国劳动组合书记部。1921年下半年至1922年年初,各区工业和交通中心都建立起强大的工会组织。通过宣传教育和组织工作,工人群众的觉悟都有较大的提高,于是罢工斗争随之频频发生。全国第一次劳动大会于1922年5月1-6日在广州举行后,中国劳动组合书记部又发起了劳动立法运动,这使罢工高潮在全国普遍地展开。

-摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二由于有了大革命失败的切身痛感,面对国民党的野蛮屠杀政策,中共“以牙还牙”。“八七会议”要求全党举行城市武装起义、农村暴动来反抗国民党的反动统治。城市武装起义很难搞起来,农村暴动却在许多省都搞了起来,但起义的目标依旧是进攻和夺取城市。在农村暴动进攻城市失败后,保存下来的起义队伍被迫转移到农村,建立了农村根据地,开辟了一条中国革命的新道路。

-摘编自白寿彝《中国史纲》

(1)根据材料一、二,指出20世纪20年代中国共产党工作重心发生的变化。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪20年代中国共产党工作重心变化的原因。(8分)

答案及简析

1.选择题答案及简析

答案:1 - 5:C D C A C;6 - 10:B C D D C;11 - 15:A C A C B;16 - 20:D B B A A;21 - 25:D B B B C;26 - 30:D C B D C

简析

1. C:从西汉到北宋南方人口及占比增加,主要是因为南方经济持续发展,吸引人口南迁,C 项正确;经济重心南移完成在南宋,A 项错误;人口数增加是现象不是原因,B 项错误;北方经济落后南方不符合史实,D 项错误。

2. D:宋代多种体育活动发展,蹴鞠受宫廷和民间推崇,表明社会生活充满活力,D 项正确;材料未体现阶层流动,A 项错误;宋代社会成员身份不平等,B 项错误;材料未涉及门第观念,C 项错误。

3. C:碑文体现郑和下西洋诏谕诸番,促进友好往来,C 项正确;其主要目的不是确立霸主地位,A 项错误;材料未涉及自由平等,B 项错误;主要是政治交往,开拓商品市场不是主要目的,D 项错误。

4. A:“执奏” 是有司对皇帝诏旨暂不执行并上奏质疑反对,对皇权有一定约束,A 项正确;明朝已废除宰相制度,B 项错误;不利于行政效率提高,C 项错误;与中央集权无关,D 项错误。

5. C:雅克萨之战后签订的《尼布楚条约》以法律手段划定中俄边界,维护了国家主权,C 项正确;条约签订后中俄仍有冲突,A 项错误;该条约是平等条约,B 项错误;奠定现代中国疆域版图主要是清朝前期一系列措施,D 项错误。

6. B:《钦定藏内善后章程》规定西藏外事由驻藏大臣处理,落实了中央对西藏的管辖权,B 项正确;材料未体现因俗而治,A 项错误;“保证长治久安” 过于绝对,C 项错误;材料未涉及改土归流,D 项错误。

7. C:太湖流域丝绸畅销全世界,说明与外部有一定联系,C 项正确;传统经济结构瓦解在鸦片战争后,A 项错误;当时是白银流入中国,B 项错误;工商业市镇兴起在明清之前已开始,D 项错误。

8. D:明代工艺教本著作记录工艺技术知识,有利于工艺技术传承,D 项正确;材料未体现受西方科技影响,A 项错误;明代科技未实现近代转型,B 项错误;材料未表明中国科技领先世界,C 项错误。

9. D:《南京条约》补偿英国鸦片损失,承认鸦片贸易合法性,葬送了禁烟成果,D 项正确;开放通商口岸打开东南门户,A 项错误;该规定是对禁烟的妥协,B 项错误;未涉及司法主权,C 项错误。

10. C:中法条约规定中法人员争斗按各自法律治罪,破坏了中国司法主权,C 项正确;协定关税破坏关税自主权,A 项错误;五口通商打开中国市场,B 项错误;材料未涉及经贸往来,D 项错误。

11. A:19 世纪中期这些著作介绍世界各国情况,表明士人尝试以新视野审视全局,A 项正确;近代国家意识确立在 19 世纪末 20 世纪初,B 项错误;华夷观念未完全扭转,C 项错误;“西学东渐” 始于明后期,D 项错误。

12. C:太平天国主张万国通商但禁止鸦片,在对外贸易中坚持民族立场,C 项正确;材料未涉及平均主义,A 项错误;革命目标是推翻清政府,B 项错误;“天下之内兄弟也” 说明未认清列强本质,D 项错误。

13. A:江南机器制造总局是洋务运动成果,洋务运动引进西方科学技术,A 项正确;洋务运动目的不是缓和阶级矛盾,B 项错误;未涉及政治变革,C 项错误;洋务运动未实现富国强兵,D 项错误。

14. C:刘坤一、赫德、李鸿章都主张持久作战,说明清政府战败是因为缺乏持久作战规划,C 项正确;甲午战争未遭列强干预,A 项错误;他们都主张抵抗,B 项错误;材料未体现军备松弛,D 项错误。

15. B:张謇认为发展民族工业抵制侵略,主张实业救国,B 项正确;变法图强是维新派主张,A 项错误;民主共和是革命派主张,C 项错误;民主科学是新文化运动口号,D 项错误。

16. D:康广仁指出戊戌变法规模大、志气锐、包揽多、同志孤、光绪无权等问题,说明失败原因复杂,D 项正确;“急于求成”“内容过多” 片面,A、B 项错误;戊戌变法内容西方已实践,C 项错误。

17. B:义和团运动使列强认识到中国民族精神,其口号是 “扶清灭洋”,B 项正确;“师夷长技以制夷” 是地主阶级抵抗派口号,A 项错误;“中体西用” 是洋务派主张,C 项错误;“民主与科学” 是新文化运动口号,D 项错误。

18. B:《国民报》主张依靠国民力量推翻政府,具有鲜明革命色彩,B 项正确;材料未涉及对预备立宪态度,A 项错误;未涉及兴中会,C 项错误;未涉及反帝主张,D 项错误。

19. A:20 世纪初革命派和立宪派都推动近代化变革,说明近代化变革是时代洪流,A 项正确;民族资产阶级 19 世纪 90 年代登上历史舞台,B 项错误;材料强调共同目标,C 项错误;立宪派希望清政府改革,D 项错误。

20. A:戊戌变法和辛亥革命都有救亡图存目的,A 项正确;自强求富是洋务运动理念,B 项错误;“扶清灭洋” 是义和团口号,C 项错误;三民主义是辛亥革命指导思想,D 项错误。

21. D:中华民国成立后孙中山任临时大总统实行总统制,袁世凯继任后改总统制为责任内阁制,意在限制袁世凯独裁专制,D 项正确;此时孙中山已辞去职务,A 项错误;《中华民国临时约法》未起到维护成果作用,B 项错误;此举反映资产阶级革命性,C 项错误。

22. B:漫画中 “德先生”“赛先生” 等体现新文化运动提倡民主科学,反对封建旧道德,推动思想文化革新,B 项正确;戊戌变法时间不符,A 项错误;与新式交通工具、马克思主义传播无关,C、D 项错误。

23. B:一战期间大生纱厂获得丰厚利润,说明中国近代民族工业受外部环境影响大,B 项正确;材料未比较轻重工业发展速度,A 项错误;“始终迅速发展” 不符合史实,C 项错误;材料未体现半封建社会特征,D 项错误。

24. B:民国八年即 1919 年五四运动期间,“联合各校一致行动” 体现爱国运动声势浩大,B 项正确;新文化运动兴起于 1915 年,A 项错误;当时处于北洋军阀统治,C 项错误;国共第一次合作始于 1924 年,D 项错误。

25. C:学者认为五四运动既 “对传统求解放” 又 “对西方求解放”,探索了救亡图存新途径,C 项正确;五四运动宗旨是救亡图存,A 项错误;中共成立使革命面貌焕然一新,B 项错误;井冈山革命根据地创立找到正确道路,D 项错误。

26. D:中共成立后在安源开展工作,反映党的中心工作是领导工人运动,D 项正确;五四运动时马克思主义已与工人运动结合,A 项错误;材料未涉及工农革命运动中心,B 项错误;1927 年才探索出符合国情道路,C 项错误。

27. C:1924 年国民党一大召开国共合作形成,此时周恩来等人刊物改名是为策应国内革命形势,C 项正确;国共合作已形成,A 项错误;主要目的不是传播马克思主义,B 项错误;1927 年大革命失败后才探索武装斗争道路,D 项错误。

28. B:这些举措落实了八七会议土地革命和武装反抗国民党反动派总方针,B 项正确;国民大革命时间不符,A 项错误;红军长征始于 1934 年,C 项错误;百色和右江不是中央革命根据地,D 项错误。

29. D:瑞金、遵义、泸定桥都与长征有关,有助于弘扬长征精神,D 项正确;与科学思想、国共合作、民族团结关系不大,A、B、C 项错误。

30. C:红军长征宣传革命真理、进行土地革命,播下了革命种子,C 项正确;材料未强调长征过程,A 项错误;1927 年已开始创建农村革命根据地,B 项错误;当时革命性质未改变,D 项错误。

2.非选择题答案及简析

答案

31 题

(1)粮食总产量和总需求量增加;秦至明供大于需,清朝供小于需;秦汉至宋元人均粮食占有量总体上升,明清下降。

(2)特点:受儒家传统影响;政府干预举措多样;规定详细形成制度体系。原因:小农经济主导;儒家民本思想影响;重农抑商政策推行;维护封建统治需要。

32 题

(1)方式:著书立说介绍西方。内容:局限于西方物质文明,主要是军事科技。

(2)变化:内容从器物层次转向制度层次;方式从改良转向革命。原因:洋务运动破产;民族觉醒;清政府腐朽;沦为半殖民地;民族资本主义发展。

33 题

(1)从城市暴动到创建农村革命根据地;从领导工人运动到发动农民革命。

(2)国民革命失败教训;城市武装起义失败;无产阶级力量薄弱;敌人农村力量薄弱;共产党人探索。

简析

31 题

(1)通过对材料一图表的分析,总结古代粮食供需关系在总产量、供需对比、人均占有量等方面的演变趋势。

(2)从材料二概括清代粮食政策特点,结合当时小农经济、思想、政策、统治需求等分析原因。

32 题

(1)依据材料一概括 19 世纪 40 年代知识分子 “开眼看世界” 的方式和内容特点。

(2)根据材料二明确中国早期现代化进程中探索内容和方式的变化,从洋务运动、民族觉醒、清政府、社会性质、经济发展等方面分析原因。

33 题

(1)对比材料一、二,得出 20 世纪 20 年代中共工作重心在地域和运动主体方面的变化。

(2)从国民革命失败、起义失败、力量对比、共产党人自身探索等角度分析工作重心变化的原因。

同课章节目录