2《长征胜利万岁》《大战中的插曲》导学案(含答案)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 2《长征胜利万岁》《大战中的插曲》导学案(含答案)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 163.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-09 16:04:26 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修上册学案

【题目】1.2《长征胜利万岁》《大战中的插曲》

【学习目标】

一、语言建构与运用:了解回忆录概念及写作特点,丰富语言表达能力。

二、思维发展与提升:梳理课文内容,把握长征精神和人道主义精神的内涵。

三、审美鉴赏与创造:赏析细节描写的重点语句,感受革命英雄的艺术形象。

四、文化传承与理解:理解老一辈革命家的革命情怀,传承革命精神,培养爱国热情,增强文化自信。

【知识链接】

一、作者介绍

杨成武(1914—2004年),福建省长汀县客家人,中共优秀党员,无产阶级革命家、军事家。17岁任团政委,后任红1军团第1师政治委员,指挥过抗日战争、解放战争,为新中国的创建立下了不朽功勋。1955年被授予上将军衔。1955年获一级八一勋章,1988年获一级红星功勋荣誉章。

聂荣臻(1899—1992年),四川省江津县人。1923年3月加入中国共产党,建国后历任中央军委秘书长,中央军委副主席,国务院副总理等职位。1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

二、背景资料

长征是1934年10月到1936年10月期间,中国工农红军进行的一次战略转移。 第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。后来红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着万里长征的胜利结束。

井陉煤矿是日本掠夺我国煤炭资源的最大阵地,作为当时我国三大煤矿之一,其战略位置非常重要,矿区有铁路直通正太铁路,往东可迅速出击石家庄,往西据守娘子关天险,最重要的是源源不断为日寇提供燃料。

1940年8月20日,百团大战正式开战,井陉煤矿成为八路军首要攻占目标。在各部队的密切配合和战士们的英勇战斗下,八路军解放了3000名矿工,彻底毁灭了井陉煤矿,这对物资十分紧张的日军起到了釜底抽薪作用,被华北日军形容为“挖心之战”。

《长征胜利万岁》的事件发生在第二次国内革命战争时期,矛盾双方是国共两党;写的是长征胜利会师之后的事件。红军仍处于实力弱小的一方。作者并非是长征的领导者。

《大战中的插曲》的事件发生在抗日战争时期,矛盾双方是中国和日本侵略者;写的是百团大战胜利之后的事件。八路军仍处于势力弱小的一方。作者参与指挥了百团大战。

三、文体知识:回忆录

概念:追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。根据记录方式的不同,可分为亲笔回忆录和口述回忆录。

①亲笔回忆录即关于一系列事件的记录,由回忆录的主人公亲笔撰写,不像历史那样拘于形式,内容也不求完备。

②口述回忆录即一种自传体描述,由回忆录的主人公口述、他人记录整理等方式完成。其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。

特点:

回忆录,一种文学体裁。运用叙述和描写的方法,追述本人或所熟悉的人物、过去的生活经历和社会活动。要求真实可靠,不许虚构。一般采用第一人称的叙述方式,可以写一件事的始末,也可以写某些片断。以叙述为主,可兼有抒情、议论。语言朴素自然,具有史料价值和文学价值。

回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。

回忆录讲求“真实、广泛、突出”。

1、真实记载作者的经历和观感。

2、回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目。

3、回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要有典型,有一定的代表性。

【自主预习】

一、阅读《长征胜利万岁》一文,找到有关长征的信息。

起点:

终点:

持续时间:

距离:

经过几个省份:

出发时人数:

结束时的人数:

答案:

起点:(课本P9 :瑞金)终点:(课本P6:陕北吴起镇)

持续时间:(课本P9:十二个月零二天,367天)

距离:(课本P9:最多的走了二万五千里)

经过几个省份:(课本P9:十一个省)

出发时人数:(课本P10:十万人)

结束时的人数:(课本P10:大约只剩一万人)

【课堂导学】

任务一:理清思路,整体感知

一.梳理思路

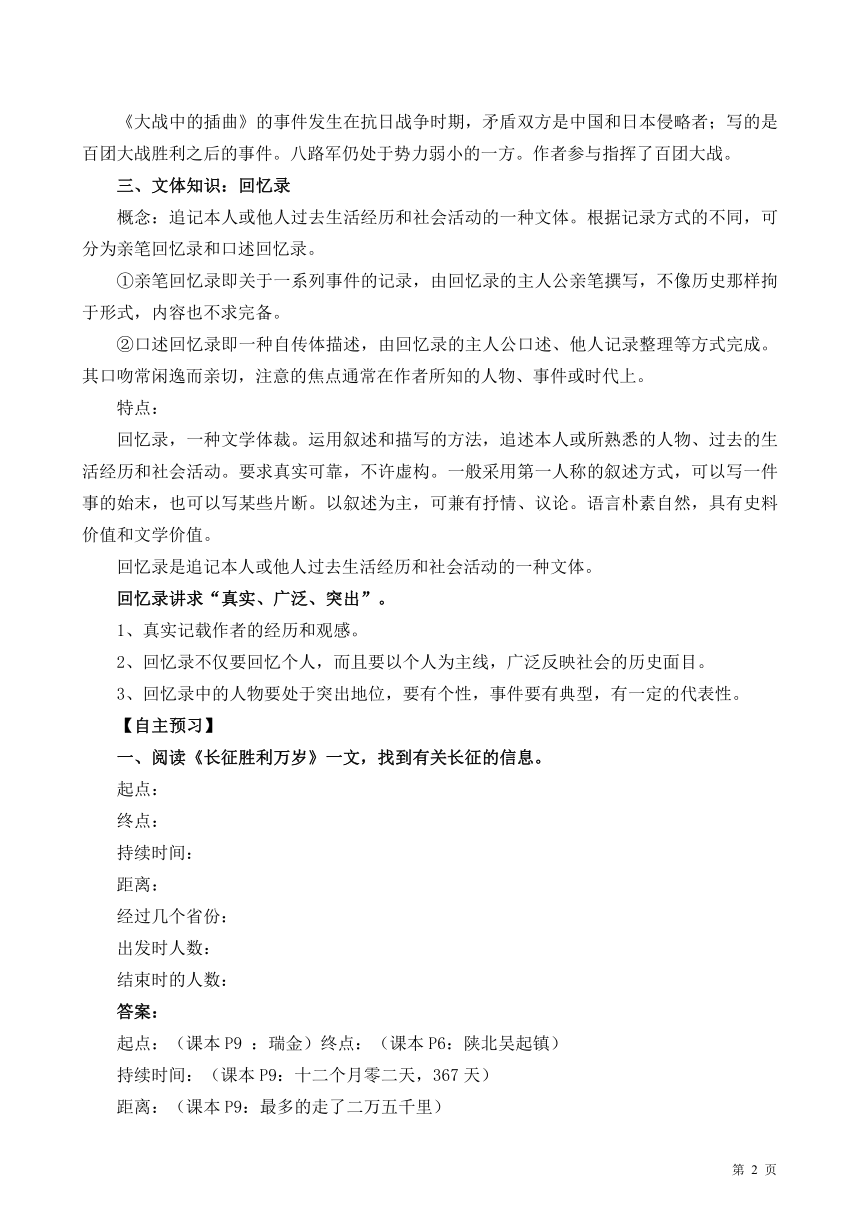

(一)《长征胜利万岁》

图1 《长征胜利万岁》思路图

思考问题:作者回忆全军干部大会,为什么要插入和小平同志的对话?

①增添故事的波澜,丰富文章的内容,增强了真实性;

②表现出邓小平同志平易近人、关心同志的可贵品质;也表现了作者服从命令的军人品质。

③反映了我们党和军队领导人优良的工作作风和闪光的人格魅力,以及红军队伍相互尊重、团结友爱的精神风貌。

(二)《大战中的插曲》

第一部分(1)交代战时回忆中的“插曲”,开篇点题。

第二部分(2-5)聂荣臻在战火中照料日本孤女。

第三部分(6-10)聂荣臻派人送回日本孤女。

第四部分(11-14)日本孤女到中国探望感谢。

第五部分(15)“插曲”成为一段佳话。

思考问题:文中引述了“我”当时写给日军的一封信,占用了较大篇幅,是否可以将这封信的内容删除呢?

不能删除。

①给日军写信是“大战中的插曲”这一故事最重要的组成部分,如果删除,就损害了故事的完整性。

②这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

③信中提到的“国际主义之精神”是对文中所说的“革命人道主义精神”的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命人道主义精神。

④后文有日军表示“很感谢”的“回信”,这一内容与下文写参加过侵华战争的日本军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有了前文的铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

任务二:分析细节描写,感受革命英雄形象

二、《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》两篇文章都非常注重细节描写,抓住了人物的动作、心理等进行细致的描绘,请结合文本简要分析。

(一)《长征胜利万岁》

1、红军指战员到达陕北后无比兴奋和激动的心情:

(1)动作描写。如:“同志们欢叫着冲着跑了下去”;红四团的指战员与边区苏维埃政府的同志“互相祝贺,互诉衷肠” 等。

(2)心理描写。如:“我们仍穿着单衣,但情绪很高,心里始终觉得是热乎乎的”,“我们越听越激动,越听越高兴,深深感到:“胜利来之多么不易”,“只觉得周身的热血直往上涌”等。

(3)环境描写。如:开头部分“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,灿烂的阳光烘托了指战员灿烂的心情;文末部分“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”,太阳的笑脸也是烘托和映射指战员的笑脸。

2、红军在吴起镇伏击并歼灭敌军的场面:

“受惊的马狂奔乱跳,敌人无法控制坐骑,纷纷从马背上跌落下来。有的腿还挂在镫里,硬给马拖着跑了”这一细节描写,形象再现了敌人溃败的狼狈。让读者仿佛置身于真实的战争场景中,引起读者的共情,对长征意义有了更深的理解。

(二)《大战中的插曲》

1、聂荣臻与日本小女孩相处的若干细节:

如“我牵着她的手,拿来梨子给她吃”“大一点的孩子一直跟着我,常常用小手拽着我的马裤腿”等,写出聂荣臻平易近人,慈爱亲切。

2、文章以小见大,通过叙述大战中的一个小小的“插曲”,写出中国军人在处理战争中各种问题的方式和态度,体现出中国军人的人道主义精神,这个故事也成为中日友谊的象征。作者用质朴、自然、亲切的语言回忆过去,用第一人称的方式叙述,流露出理性又真诚的感情。

三、这两篇文章都刻画了战争中的老一辈无产阶级革命者的形象,有士兵,也有将军;有群体形像,也有个人形象。请结合文本,分析红军和聂荣臻的人物形象,感受其精神品质。

(一)《长征胜利万岁》红军的人物形象

1、坚强乐观,对革命胜利充满信心。经历了艰难的长途跋涉,终于迎来了长征的胜利,战士们沸腾欢呼,兴奋激动;在全军干部会议上,作者听了毛主席的讲话,更加明确了革命目标,对胜利充满信心。

2、不怕牺牲,勇敢战斗。在吴起镇战斗中,尽管战士们极需休整,但是为了保卫边区人民的革命胜利果实,他们奋不顾身投入战斗,并且取得了胜利。

3、亲民爱民,深受百姓爱戴。工农红军打掉了地主豪绅的反动民团,老百姓欢天喜地慰问红军,可以看出红军的威信。

4、遵守军纪,服从指挥。尽管经历了艰难的长征,红军官兵还是列队进入吴起镇;在战斗中,听从统一指挥,歼灭敌军。

(二)《大战中的插曲》聂荣臻人物形象

1、具有革命人道主义精神。尽管两个小女孩是日本人,但是聂元帅考虑到孩子是无辜的,在炮火中救助了她们。

2、慈爱、和善可亲,至仁至义。聂元帅给小女孩找奶喝,拿洗干净的梨给美穗子吃,给她喂饭,送两个小女孩回日军指挥部,还在筐里堆了许多梨子留给她们路上吃。送走孩子后,时常担心惦念她们。

3、富有敏锐的政治觉悟和博大胸襟。聂元帅眼光高远,认识到这是军心问题,对儿童和被俘士兵决不伤害,这是对敌军进行政治工作的一个良好契机。

4、富有文采,学识渊博。聂元帅写给日本官兵的信,措辞严谨,文采斐然,尽显侠骨柔肠和民族大义。

任务三:结合文本,赏析回忆录语言艺术

四、《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》都属于回忆录。回忆录的叙述口吻平实而亲切,语言表达追求质朴自然、真实可感。下面请小组合作,以这两篇文章为例,按照以下表格提供的思路,探讨回忆录的语言艺术是如何达成的。

(一)两文均以第一人称讲述,语言浅白,在句式上主要以散句、短句为主。

《大战中的插曲》中,聂荣臻用口语形式进行叙述,娓道来,使读者沉浸于一位长者所叙述的往日故事中;

而《长征胜利万岁》一文除了以上特征外,还用“啊”“啪”“嗒”“讲妥了”等拟声词和口语增强了文章的亲和力。

(二)如实地再现事情的经过。

《长征胜利万岁》围绕时间和地点两条线索组织材料,集中讲了红军胜利到达陕北、在吴起镇伏击并歼灭敌军、召开全军干部会议三件事,每一件事都采用顺序的叙事方法,清晰准确地再现了“长征胜利”这一核心;

而《大战中的插曲》中,聂荣臻对战争中的一些小事记忆犹新、如数家珍——如救助小姑娘的过程,以及在考虑两个孩子究竟该怎么办的时候,是由自己抚养还是送回去的利弊进行权衡的心理活动再现,都最大程度地保证了文章的真实性。

(三)作者在主观叙述的同时,力求做到对史实的客观再现,因而会适当运用书面语,以求对内容的严谨表达。

《长征胜利万岁》中运用的大量成语“运筹帷幄”“互诉衷肠〞“七零八落”;

而《大战中的插曲》其题目本身也以比喻的手法,把救助日本小姑娘的事比喻成大战中的插曲,形象生动设置悬念,激起了读者的好奇心,增强了文章的可读性。

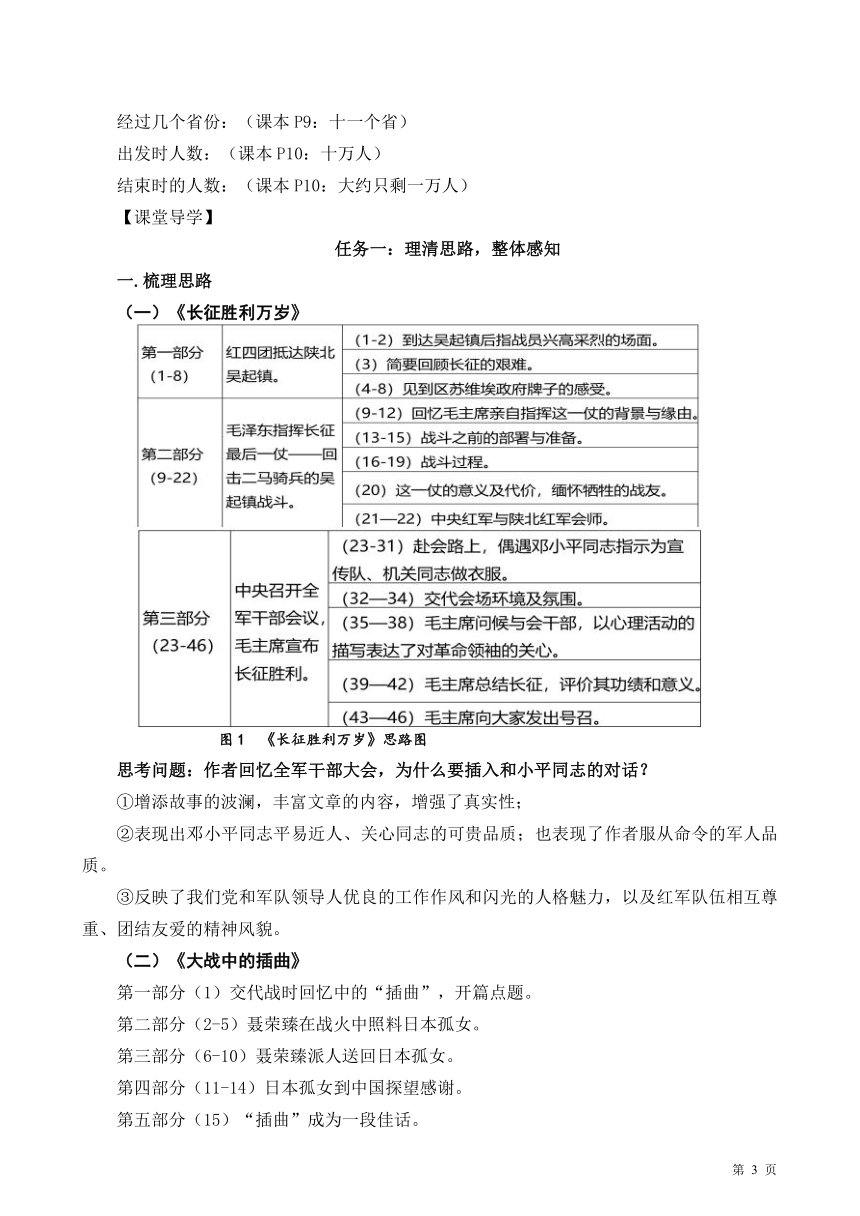

回忆录讲求真实、广泛、突出。真实,是真实记载作者的经历和观感;广泛,指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目;突出,指回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要典型,有一定的代表性。结合文本分析这两篇回忆录是如何体现这三个特点的?

表1 课文比较表

精于剪裁,详略得当,注重实录。

在《长征胜利万岁》中作者一方面能够围绕本章节的核心内容“长征胜利”组织材料,另一方面,作者遵循注重实录的原则,对自己没有亲身经历的事件大胆取舍,保证了文章内容的真实性和严谨性。

用小题材来反映大道理。

《大战中的插曲》叙述的“八路军拯救两个日本小女孩”事件,与“炮火轰鸣、刀光剑影”的百团大战背景相比,是一件“小事”。本文以这件“小事”,表现了八路军将士坚守的革命人道主义精神,反映了中日人民厌恶战争、渴望和平的宏大主题。

六、杨成武和聂荣臻这两位革命家在文中所表现的革命情怀有何不同?

《长征胜利万岁》通过一次战斗、一次会议,表现的是革命家对革命理想和事业的无比忠诚和坚定的革命理想信念;表现的是革命家不畏险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的革命乐观主义精神。

而《大战中的插曲》通过回忆在大战之中救助两个日本小姑娘的一件小事,表现革命家重情义、有情怀,对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感;通过写一封信给日本官兵这一细节表现革命家运筹帷幄、胸怀宽广的人道主义精神。

任务四:深入感悟长征精神和人道主义精神

七.仔细阅读毛主席关于长征的论述,分析红军长征胜利的原因和意义。

(一)原因:

1、有共产党的领导

2、有信念,有理想

3、军民同心

4、一切行动听指挥,具有组织意识

5、红军将士团结一心,齐心协力,领导干部身先士卒、率先垂范

(二)意义:

1、红军长征胜利创造了历史。是一次远征,一次名副其实的、前所未有的长征!

2、长征是宣言书。长征的胜利宣告了红军战略转移取得了成功。红军是英雄好汉,帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。

3、长征是宣传队。它向11个省内大约1万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。

4、长征又是播种机。它散布了许多种子在11个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

5、长征的胜利证明了共产党的领导能力。只有跟着共产党中国革命才能取得成功。

八.结合所学内容,谈谈你对长征精神的理解。

(一)乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义。

(二)勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义。

(三)善于团结,顾全大局的集体主义。

(四)长征精神是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业从弱小走向强大的精神力量。

······

九.百团大战中的这个小小的“插曲”为何“成了中日人民友好的佳话”?

(一)聂荣臻做这件事表明了我军愿意缔结中日友谊。

(二)体现了聂帅对日本士兵遗孤和人民的友善、真诚,以及“国际主义精神”与伟大的人道主义精神的光辉。

(三)这些举动感化了日本军民,让他们感受到了我军将领高尚的情怀,以及中国人民主张世界和平的决心。

(观看《聂荣臻》视频片段,感受国际主义之精神。)

十.展开想象,说一说40年后美穗子和她的家人专程前来看望聂元帅的情景,写一段不少于200字的片段。

示例:40年已经过去了,聂元帅已经白发苍苍,美穗子激动地握着聂元帅的手说:“聂元帅,您还记得吗?我是您40年前在战火中救出的小姑娘啊!”聂元帅笑了:“你就是那个爱吃梨的小女孩吗?终于又见到你了!”美穗子泪流满面地点着头,说:“聂元帅,如果不是您,我也没有今天,是您给了我第二条生命。”聂元帅和蔼地说:“你们也是战争的受害者,也是无辜的。中国和日本是一衣带水的近邻,我们没有理由不友好啊!”美穗子感动得说不出话来,深深地给聂元帅鞠了一躬。

十一.结合本课所学,说说中国革命精神的内涵是什么?

示例:中国革命精神是指一切先进分子和人民群众在中国革命和建设中所形成的优良精神传统,特别是在中国新民主主义革命时期,在中国共产党领导的人民革命的实践中产生的,反映革命的性质、体现革命者品格的精神。它是中华民族优良道德传统的继承和发展,是革命前辈留给我们的宝贵精神财富。

追求真理、艰苦奋斗、全心全意为人民服务、英雄主义的献身精神、百折不挠的革命意志、军民一致的鱼水之情等等。

【延伸拓展】

一、有关长征的名言集锦

万里长征对于我们共产党是一次严重的锻炼,绝大多数党员都得到了很大的进步。-刘少奇

二万五千里长征震动了世界,原因在于中国共产党在长征中充分表现出了为了自己的理想而牺牲奋斗与坚持到底的精神。一张闻天

长征已经在各大洲成为一种象征,人类只要有决心和毅力就能达到自己的目的。-迪克 威尔逊(英国学者)

长征是人类战争史上的奇迹,特有的魅力使它就像一部最完美的神话,突破时代和国界,在世界上广为传扬。中国工农红军的长征是一部史无前例、雄伟壮丽的史诗。—《红星照耀中国》

弘扬伟大长征精神,走好今天的长征路,必须坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,为崇高理想信念而矢志奋斗。长征胜利启示我们:心中有信仰,脚下有力量;没有牢不可破的理想信念,没有崇高理想信念的有力支撑,要取得长征胜利是不可想象的。在新的长征路上,我们一定要保持理想信念坚定,不论时代如何变化,不论条件如何变化,都风雨如磐不动摇,自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者,永远为了真理而斗争,永远为了理想而斗争。

——习近平《在纪念红军长征胜利 80周年大会上的讲话》

二、英雄人物

——赵世炎:“信仰坚定、不怕牺牲”

赵世炎18岁就积极参加五四运动,赴法国勤工俭学期间,与周恩来同志等发起成立旅法书次中国共产党早期组织,成为中国共产党党员。1924年回国后,为中国革命斗争特别是工人运动作出了重要贡献。1927年7月,赵世炎不幸被捕。在狱中,他受尽严刑拷打,始终坚贞不求是屈,大义凛然地宣传党的主张和共产主义理想,“坚信共产主义必将取得胜利”。英勇就义时,年仅26岁。

——刘仁堪:“革命成功万岁”

刘仁堪1927年9月跟随毛泽东同志率领的秋收起义部队上井冈山,之后奉命回江西省莲花民党的旧县恢复党组织,筹备建立红色政权。1929年1曾任“察月,刘仁堪因叛徒告密被捕入狱。在狱中,他任过浴血凭敌人软硬兼施、百般折磨,始终坚贞不屈。吉鸿昌化1929年5月19日,面对敌人的屠刀,刘仁堪向群在狱中,众慷慨陈词,宣传革命必胜的道理。在被敌人凶11月24残地割去舌头后,他忍住剧痛用脚趾蘸着鲜血写地为纸,下“革命成功万岁”六个鲜红大字,牺牲时年仅留作今日时,年仅34岁。

——王良:“英勇善战、屡建奇功”

王良1927年加入工农革命军,参加毛泽东江善同志领导的湘赣边界秋收起义,参与创建井冈苏维埃政山革命根据地。1928年,他率部以两个连的兵律的尊严力,打退敌人四个团的进攻,取得了黄洋界保卫1934年10战的胜利。在第一次、第二次、第三次反“围剿”在中央苏中,他驰骋沙场、屡建奇功。1932年6月,作为年12月,红一军团第四军军长,王良在指挥歼敌时不幸敌人,身负中弹牺牲。毛泽东同志在追悼会上称赞“王良是一个好干部”。

——韦拔群:杰出的中国早期农民运动领袖

韦拔群与毛泽东、彭湃三人并称为中国早期农民运动三大领袖。在1926年加入中国共产党之前,他就组织广西农民运动,“三打东兰”。1929年12月,韦拔群与邓小平、张云逸等同志组织领导了百色起义,建立了中国工农红军第七军。红七军主力离开右江苏区北上后,韦拔群奉命留守右江革命根据地,在极其艰苦的条件下坚持领导游击斗争。他多次讲过,“革命者要不怕难,不怕死,坚决为人民的利益牺牲自己的一切”。1932年9月,韦拔群被叛徒杀害,时年38岁。

三、中国革命精神

——井冈山精神:中国革命精神的源头

井冈山精神是以毛泽东同志为代表的中国共产党人在井冈山创建革命根据地、开辟中国革命新道路、进行艰苦卓绝的革命斗争中培育和形成的革命精神,其最重要的方面就是坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、勇闯新路,依靠群众、勇于胜利。中国革命沿着井冈山道路走向胜利过程中形成的各种革命精神,同井冈山精神都是一脉相承的。习大大在考察时说,井冈山时期留给我们最宝贵的财富,就是跨域时空的井冈山精神,我们要结合新时代条件,坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利,让井冈山精神放射出新的时代光芒。

——长征精神:民族精神的最高体现

伟大的长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是仅仅依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。习大大指出长征精神是中国共产党人革命风范的生动反映,是中华民族自强不息民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现。

——延安精神:培育了一代代中国共产党人

延安时期,中国共产党人传承红色基因,弘扬优良传统,培育形成了以坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神。习大大强调要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部,用以滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取信仰的力量、查找党性的差距,校准前进的方向。

四、主题解读:红色革命精神

阅读红色革命作品,我们可以重回那血与火的历史场景,欣赏那历史深处的革命精神,它们或悲壮,或

慷慨,或激昂,或庄重。那一场场的浴血战斗,那一次次的突出重国,那一篇篇的翔实记录,让我们看到了历史深处的大无畏的革命精神,感受到了英雄的不朽,红色革命精神的代代传承。从二万五千里长征的胜利到中华人民共和国的成立,再到中华民族的伟大复兴,从老一辈革命家的抛头顾、酒热血到现代化的过程中各行各业劳动者的勤勤恳恳,革命精神巴经内化为一种“红色基因”,在我们中国人身上代代相传、永不变色。

五、优秀范文

弘扬红色基因,争做先锋少年 ----林芷映

尊敬的老师,亲爱的同学们:

大家好!

很荣幸作为一名毕业生能够在这次典礼上发言。我今天将就“红色基因”这一话题来与大家共同讨论,究竟什么是红色基因呢,红色基因深蕴于何处呢?

在我看来,“红色基因”是一代代军人舍身奋斗为家国的血与泪,是千万万民众团结协作建好国的汗与爱。它深植于每一个国人的灵魂深处,它彰显于每一个国人的勤恳与坚毅之中。无论是过去、现在,抑或是将来,红色基因一直在,作为当代新青年弘扬好、继承好红色基因,我们责无旁贷!让我们一起行动起来,弘扬红色基因,争做先锋少年!

弘扬红色文化是为何?只因它强了军民心,建起新中华。在战火纷飞、一片混乱的解放与抗战年代,这份炙热的红色基因融于每个人的骨血之中,强振起中华士气。犹如点星之火,点起军民心中保护家国的爱国志气,激起军民奋勇杀敌毫不畏惧的腾腾锐气,燃起了全体人民的燎原之势。在红军漫漫两万里长征中,如无这份炙热,又如何淌江过河跨雪山?在邱少云、黄继光等革命先烈的英勇奋战中,如无这份力量,又如何为友挡枪,负弹而前?因为这份难能可贵的炙热与永不熄灭的光,才有了我们今天的焕然中华。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”冉冉红色基因正基于此股豪情壮志。

如今建立新时代,展望新未来,红色基因也需要跟上时代的步伐,做到“苟日新,日日新,又日新”。

弘扬红色文化要如何?我们或许可以这么做:一是要有坚韧不拔的韧劲和永不服输的意气,读书之年,我们尚且能做的是在生活中不怕苦,能吃苦,在学习上不怕累,能受累,发扬红色的坚挺基因;二是要有远大志向,并且心怀砥砺前往的勇气,每一个目的地的抵达,总不会是一帆风顺。突来的风雨与坎坷或会阻挡你,但千万不能让此阻止你,正如郎平教练曾说:“梦想实现的路上总不会有顺意抵达,要抱着一颗迎难而上的心去前往。”这不也是红色的无畏基因在感召吗?其三是要有舍小我为大国,积极踏实的选择。“每一代青年都有自己的责任与使命,都有自己的际遇与机缘。都要在所处的时代条件谋划人生,创造历史。”我们要学习红色的奉献与担当精神,担起新责任,创出新荣光,争做新新花样少年。

弘扬红色文化,争做先锋少年,是我们的选择,是我们的光荣,是我们的责任,让我们行动起来吧。

我的演讲到此结束。谢谢大家!

【题目】1.2《长征胜利万岁》《大战中的插曲》

【学习目标】

一、语言建构与运用:了解回忆录概念及写作特点,丰富语言表达能力。

二、思维发展与提升:梳理课文内容,把握长征精神和人道主义精神的内涵。

三、审美鉴赏与创造:赏析细节描写的重点语句,感受革命英雄的艺术形象。

四、文化传承与理解:理解老一辈革命家的革命情怀,传承革命精神,培养爱国热情,增强文化自信。

【知识链接】

一、作者介绍

杨成武(1914—2004年),福建省长汀县客家人,中共优秀党员,无产阶级革命家、军事家。17岁任团政委,后任红1军团第1师政治委员,指挥过抗日战争、解放战争,为新中国的创建立下了不朽功勋。1955年被授予上将军衔。1955年获一级八一勋章,1988年获一级红星功勋荣誉章。

聂荣臻(1899—1992年),四川省江津县人。1923年3月加入中国共产党,建国后历任中央军委秘书长,中央军委副主席,国务院副总理等职位。1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

二、背景资料

长征是1934年10月到1936年10月期间,中国工农红军进行的一次战略转移。 第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。后来红军三大主力在甘肃会宁会师,标志着万里长征的胜利结束。

井陉煤矿是日本掠夺我国煤炭资源的最大阵地,作为当时我国三大煤矿之一,其战略位置非常重要,矿区有铁路直通正太铁路,往东可迅速出击石家庄,往西据守娘子关天险,最重要的是源源不断为日寇提供燃料。

1940年8月20日,百团大战正式开战,井陉煤矿成为八路军首要攻占目标。在各部队的密切配合和战士们的英勇战斗下,八路军解放了3000名矿工,彻底毁灭了井陉煤矿,这对物资十分紧张的日军起到了釜底抽薪作用,被华北日军形容为“挖心之战”。

《长征胜利万岁》的事件发生在第二次国内革命战争时期,矛盾双方是国共两党;写的是长征胜利会师之后的事件。红军仍处于实力弱小的一方。作者并非是长征的领导者。

《大战中的插曲》的事件发生在抗日战争时期,矛盾双方是中国和日本侵略者;写的是百团大战胜利之后的事件。八路军仍处于势力弱小的一方。作者参与指挥了百团大战。

三、文体知识:回忆录

概念:追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。根据记录方式的不同,可分为亲笔回忆录和口述回忆录。

①亲笔回忆录即关于一系列事件的记录,由回忆录的主人公亲笔撰写,不像历史那样拘于形式,内容也不求完备。

②口述回忆录即一种自传体描述,由回忆录的主人公口述、他人记录整理等方式完成。其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。

特点:

回忆录,一种文学体裁。运用叙述和描写的方法,追述本人或所熟悉的人物、过去的生活经历和社会活动。要求真实可靠,不许虚构。一般采用第一人称的叙述方式,可以写一件事的始末,也可以写某些片断。以叙述为主,可兼有抒情、议论。语言朴素自然,具有史料价值和文学价值。

回忆录是追记本人或他人过去生活经历和社会活动的一种文体。

回忆录讲求“真实、广泛、突出”。

1、真实记载作者的经历和观感。

2、回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目。

3、回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要有典型,有一定的代表性。

【自主预习】

一、阅读《长征胜利万岁》一文,找到有关长征的信息。

起点:

终点:

持续时间:

距离:

经过几个省份:

出发时人数:

结束时的人数:

答案:

起点:(课本P9 :瑞金)终点:(课本P6:陕北吴起镇)

持续时间:(课本P9:十二个月零二天,367天)

距离:(课本P9:最多的走了二万五千里)

经过几个省份:(课本P9:十一个省)

出发时人数:(课本P10:十万人)

结束时的人数:(课本P10:大约只剩一万人)

【课堂导学】

任务一:理清思路,整体感知

一.梳理思路

(一)《长征胜利万岁》

图1 《长征胜利万岁》思路图

思考问题:作者回忆全军干部大会,为什么要插入和小平同志的对话?

①增添故事的波澜,丰富文章的内容,增强了真实性;

②表现出邓小平同志平易近人、关心同志的可贵品质;也表现了作者服从命令的军人品质。

③反映了我们党和军队领导人优良的工作作风和闪光的人格魅力,以及红军队伍相互尊重、团结友爱的精神风貌。

(二)《大战中的插曲》

第一部分(1)交代战时回忆中的“插曲”,开篇点题。

第二部分(2-5)聂荣臻在战火中照料日本孤女。

第三部分(6-10)聂荣臻派人送回日本孤女。

第四部分(11-14)日本孤女到中国探望感谢。

第五部分(15)“插曲”成为一段佳话。

思考问题:文中引述了“我”当时写给日军的一封信,占用了较大篇幅,是否可以将这封信的内容删除呢?

不能删除。

①给日军写信是“大战中的插曲”这一故事最重要的组成部分,如果删除,就损害了故事的完整性。

②这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

③信中提到的“国际主义之精神”是对文中所说的“革命人道主义精神”的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命人道主义精神。

④后文有日军表示“很感谢”的“回信”,这一内容与下文写参加过侵华战争的日本军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有了前文的铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

任务二:分析细节描写,感受革命英雄形象

二、《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》两篇文章都非常注重细节描写,抓住了人物的动作、心理等进行细致的描绘,请结合文本简要分析。

(一)《长征胜利万岁》

1、红军指战员到达陕北后无比兴奋和激动的心情:

(1)动作描写。如:“同志们欢叫着冲着跑了下去”;红四团的指战员与边区苏维埃政府的同志“互相祝贺,互诉衷肠” 等。

(2)心理描写。如:“我们仍穿着单衣,但情绪很高,心里始终觉得是热乎乎的”,“我们越听越激动,越听越高兴,深深感到:“胜利来之多么不易”,“只觉得周身的热血直往上涌”等。

(3)环境描写。如:开头部分“吴起镇披着灿烂的阳光在欢迎我们”,灿烂的阳光烘托了指战员灿烂的心情;文末部分“这时太阳在天空露出了笑脸,阳光灿烂”,太阳的笑脸也是烘托和映射指战员的笑脸。

2、红军在吴起镇伏击并歼灭敌军的场面:

“受惊的马狂奔乱跳,敌人无法控制坐骑,纷纷从马背上跌落下来。有的腿还挂在镫里,硬给马拖着跑了”这一细节描写,形象再现了敌人溃败的狼狈。让读者仿佛置身于真实的战争场景中,引起读者的共情,对长征意义有了更深的理解。

(二)《大战中的插曲》

1、聂荣臻与日本小女孩相处的若干细节:

如“我牵着她的手,拿来梨子给她吃”“大一点的孩子一直跟着我,常常用小手拽着我的马裤腿”等,写出聂荣臻平易近人,慈爱亲切。

2、文章以小见大,通过叙述大战中的一个小小的“插曲”,写出中国军人在处理战争中各种问题的方式和态度,体现出中国军人的人道主义精神,这个故事也成为中日友谊的象征。作者用质朴、自然、亲切的语言回忆过去,用第一人称的方式叙述,流露出理性又真诚的感情。

三、这两篇文章都刻画了战争中的老一辈无产阶级革命者的形象,有士兵,也有将军;有群体形像,也有个人形象。请结合文本,分析红军和聂荣臻的人物形象,感受其精神品质。

(一)《长征胜利万岁》红军的人物形象

1、坚强乐观,对革命胜利充满信心。经历了艰难的长途跋涉,终于迎来了长征的胜利,战士们沸腾欢呼,兴奋激动;在全军干部会议上,作者听了毛主席的讲话,更加明确了革命目标,对胜利充满信心。

2、不怕牺牲,勇敢战斗。在吴起镇战斗中,尽管战士们极需休整,但是为了保卫边区人民的革命胜利果实,他们奋不顾身投入战斗,并且取得了胜利。

3、亲民爱民,深受百姓爱戴。工农红军打掉了地主豪绅的反动民团,老百姓欢天喜地慰问红军,可以看出红军的威信。

4、遵守军纪,服从指挥。尽管经历了艰难的长征,红军官兵还是列队进入吴起镇;在战斗中,听从统一指挥,歼灭敌军。

(二)《大战中的插曲》聂荣臻人物形象

1、具有革命人道主义精神。尽管两个小女孩是日本人,但是聂元帅考虑到孩子是无辜的,在炮火中救助了她们。

2、慈爱、和善可亲,至仁至义。聂元帅给小女孩找奶喝,拿洗干净的梨给美穗子吃,给她喂饭,送两个小女孩回日军指挥部,还在筐里堆了许多梨子留给她们路上吃。送走孩子后,时常担心惦念她们。

3、富有敏锐的政治觉悟和博大胸襟。聂元帅眼光高远,认识到这是军心问题,对儿童和被俘士兵决不伤害,这是对敌军进行政治工作的一个良好契机。

4、富有文采,学识渊博。聂元帅写给日本官兵的信,措辞严谨,文采斐然,尽显侠骨柔肠和民族大义。

任务三:结合文本,赏析回忆录语言艺术

四、《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》都属于回忆录。回忆录的叙述口吻平实而亲切,语言表达追求质朴自然、真实可感。下面请小组合作,以这两篇文章为例,按照以下表格提供的思路,探讨回忆录的语言艺术是如何达成的。

(一)两文均以第一人称讲述,语言浅白,在句式上主要以散句、短句为主。

《大战中的插曲》中,聂荣臻用口语形式进行叙述,娓道来,使读者沉浸于一位长者所叙述的往日故事中;

而《长征胜利万岁》一文除了以上特征外,还用“啊”“啪”“嗒”“讲妥了”等拟声词和口语增强了文章的亲和力。

(二)如实地再现事情的经过。

《长征胜利万岁》围绕时间和地点两条线索组织材料,集中讲了红军胜利到达陕北、在吴起镇伏击并歼灭敌军、召开全军干部会议三件事,每一件事都采用顺序的叙事方法,清晰准确地再现了“长征胜利”这一核心;

而《大战中的插曲》中,聂荣臻对战争中的一些小事记忆犹新、如数家珍——如救助小姑娘的过程,以及在考虑两个孩子究竟该怎么办的时候,是由自己抚养还是送回去的利弊进行权衡的心理活动再现,都最大程度地保证了文章的真实性。

(三)作者在主观叙述的同时,力求做到对史实的客观再现,因而会适当运用书面语,以求对内容的严谨表达。

《长征胜利万岁》中运用的大量成语“运筹帷幄”“互诉衷肠〞“七零八落”;

而《大战中的插曲》其题目本身也以比喻的手法,把救助日本小姑娘的事比喻成大战中的插曲,形象生动设置悬念,激起了读者的好奇心,增强了文章的可读性。

回忆录讲求真实、广泛、突出。真实,是真实记载作者的经历和观感;广泛,指回忆录不仅要回忆个人,而且要以个人为主线,广泛反映社会的历史面目;突出,指回忆录中的人物要处于突出地位,要有个性,事件要典型,有一定的代表性。结合文本分析这两篇回忆录是如何体现这三个特点的?

表1 课文比较表

精于剪裁,详略得当,注重实录。

在《长征胜利万岁》中作者一方面能够围绕本章节的核心内容“长征胜利”组织材料,另一方面,作者遵循注重实录的原则,对自己没有亲身经历的事件大胆取舍,保证了文章内容的真实性和严谨性。

用小题材来反映大道理。

《大战中的插曲》叙述的“八路军拯救两个日本小女孩”事件,与“炮火轰鸣、刀光剑影”的百团大战背景相比,是一件“小事”。本文以这件“小事”,表现了八路军将士坚守的革命人道主义精神,反映了中日人民厌恶战争、渴望和平的宏大主题。

六、杨成武和聂荣臻这两位革命家在文中所表现的革命情怀有何不同?

《长征胜利万岁》通过一次战斗、一次会议,表现的是革命家对革命理想和事业的无比忠诚和坚定的革命理想信念;表现的是革命家不畏险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的革命乐观主义精神。

而《大战中的插曲》通过回忆在大战之中救助两个日本小姑娘的一件小事,表现革命家重情义、有情怀,对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感;通过写一封信给日本官兵这一细节表现革命家运筹帷幄、胸怀宽广的人道主义精神。

任务四:深入感悟长征精神和人道主义精神

七.仔细阅读毛主席关于长征的论述,分析红军长征胜利的原因和意义。

(一)原因:

1、有共产党的领导

2、有信念,有理想

3、军民同心

4、一切行动听指挥,具有组织意识

5、红军将士团结一心,齐心协力,领导干部身先士卒、率先垂范

(二)意义:

1、红军长征胜利创造了历史。是一次远征,一次名副其实的、前所未有的长征!

2、长征是宣言书。长征的胜利宣告了红军战略转移取得了成功。红军是英雄好汉,帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。

3、长征是宣传队。它向11个省内大约1万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。

4、长征又是播种机。它散布了许多种子在11个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

5、长征的胜利证明了共产党的领导能力。只有跟着共产党中国革命才能取得成功。

八.结合所学内容,谈谈你对长征精神的理解。

(一)乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义。

(二)勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义。

(三)善于团结,顾全大局的集体主义。

(四)长征精神是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业从弱小走向强大的精神力量。

······

九.百团大战中的这个小小的“插曲”为何“成了中日人民友好的佳话”?

(一)聂荣臻做这件事表明了我军愿意缔结中日友谊。

(二)体现了聂帅对日本士兵遗孤和人民的友善、真诚,以及“国际主义精神”与伟大的人道主义精神的光辉。

(三)这些举动感化了日本军民,让他们感受到了我军将领高尚的情怀,以及中国人民主张世界和平的决心。

(观看《聂荣臻》视频片段,感受国际主义之精神。)

十.展开想象,说一说40年后美穗子和她的家人专程前来看望聂元帅的情景,写一段不少于200字的片段。

示例:40年已经过去了,聂元帅已经白发苍苍,美穗子激动地握着聂元帅的手说:“聂元帅,您还记得吗?我是您40年前在战火中救出的小姑娘啊!”聂元帅笑了:“你就是那个爱吃梨的小女孩吗?终于又见到你了!”美穗子泪流满面地点着头,说:“聂元帅,如果不是您,我也没有今天,是您给了我第二条生命。”聂元帅和蔼地说:“你们也是战争的受害者,也是无辜的。中国和日本是一衣带水的近邻,我们没有理由不友好啊!”美穗子感动得说不出话来,深深地给聂元帅鞠了一躬。

十一.结合本课所学,说说中国革命精神的内涵是什么?

示例:中国革命精神是指一切先进分子和人民群众在中国革命和建设中所形成的优良精神传统,特别是在中国新民主主义革命时期,在中国共产党领导的人民革命的实践中产生的,反映革命的性质、体现革命者品格的精神。它是中华民族优良道德传统的继承和发展,是革命前辈留给我们的宝贵精神财富。

追求真理、艰苦奋斗、全心全意为人民服务、英雄主义的献身精神、百折不挠的革命意志、军民一致的鱼水之情等等。

【延伸拓展】

一、有关长征的名言集锦

万里长征对于我们共产党是一次严重的锻炼,绝大多数党员都得到了很大的进步。-刘少奇

二万五千里长征震动了世界,原因在于中国共产党在长征中充分表现出了为了自己的理想而牺牲奋斗与坚持到底的精神。一张闻天

长征已经在各大洲成为一种象征,人类只要有决心和毅力就能达到自己的目的。-迪克 威尔逊(英国学者)

长征是人类战争史上的奇迹,特有的魅力使它就像一部最完美的神话,突破时代和国界,在世界上广为传扬。中国工农红军的长征是一部史无前例、雄伟壮丽的史诗。—《红星照耀中国》

弘扬伟大长征精神,走好今天的长征路,必须坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,为崇高理想信念而矢志奋斗。长征胜利启示我们:心中有信仰,脚下有力量;没有牢不可破的理想信念,没有崇高理想信念的有力支撑,要取得长征胜利是不可想象的。在新的长征路上,我们一定要保持理想信念坚定,不论时代如何变化,不论条件如何变化,都风雨如磐不动摇,自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者,永远为了真理而斗争,永远为了理想而斗争。

——习近平《在纪念红军长征胜利 80周年大会上的讲话》

二、英雄人物

——赵世炎:“信仰坚定、不怕牺牲”

赵世炎18岁就积极参加五四运动,赴法国勤工俭学期间,与周恩来同志等发起成立旅法书次中国共产党早期组织,成为中国共产党党员。1924年回国后,为中国革命斗争特别是工人运动作出了重要贡献。1927年7月,赵世炎不幸被捕。在狱中,他受尽严刑拷打,始终坚贞不求是屈,大义凛然地宣传党的主张和共产主义理想,“坚信共产主义必将取得胜利”。英勇就义时,年仅26岁。

——刘仁堪:“革命成功万岁”

刘仁堪1927年9月跟随毛泽东同志率领的秋收起义部队上井冈山,之后奉命回江西省莲花民党的旧县恢复党组织,筹备建立红色政权。1929年1曾任“察月,刘仁堪因叛徒告密被捕入狱。在狱中,他任过浴血凭敌人软硬兼施、百般折磨,始终坚贞不屈。吉鸿昌化1929年5月19日,面对敌人的屠刀,刘仁堪向群在狱中,众慷慨陈词,宣传革命必胜的道理。在被敌人凶11月24残地割去舌头后,他忍住剧痛用脚趾蘸着鲜血写地为纸,下“革命成功万岁”六个鲜红大字,牺牲时年仅留作今日时,年仅34岁。

——王良:“英勇善战、屡建奇功”

王良1927年加入工农革命军,参加毛泽东江善同志领导的湘赣边界秋收起义,参与创建井冈苏维埃政山革命根据地。1928年,他率部以两个连的兵律的尊严力,打退敌人四个团的进攻,取得了黄洋界保卫1934年10战的胜利。在第一次、第二次、第三次反“围剿”在中央苏中,他驰骋沙场、屡建奇功。1932年6月,作为年12月,红一军团第四军军长,王良在指挥歼敌时不幸敌人,身负中弹牺牲。毛泽东同志在追悼会上称赞“王良是一个好干部”。

——韦拔群:杰出的中国早期农民运动领袖

韦拔群与毛泽东、彭湃三人并称为中国早期农民运动三大领袖。在1926年加入中国共产党之前,他就组织广西农民运动,“三打东兰”。1929年12月,韦拔群与邓小平、张云逸等同志组织领导了百色起义,建立了中国工农红军第七军。红七军主力离开右江苏区北上后,韦拔群奉命留守右江革命根据地,在极其艰苦的条件下坚持领导游击斗争。他多次讲过,“革命者要不怕难,不怕死,坚决为人民的利益牺牲自己的一切”。1932年9月,韦拔群被叛徒杀害,时年38岁。

三、中国革命精神

——井冈山精神:中国革命精神的源头

井冈山精神是以毛泽东同志为代表的中国共产党人在井冈山创建革命根据地、开辟中国革命新道路、进行艰苦卓绝的革命斗争中培育和形成的革命精神,其最重要的方面就是坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、勇闯新路,依靠群众、勇于胜利。中国革命沿着井冈山道路走向胜利过程中形成的各种革命精神,同井冈山精神都是一脉相承的。习大大在考察时说,井冈山时期留给我们最宝贵的财富,就是跨域时空的井冈山精神,我们要结合新时代条件,坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利,让井冈山精神放射出新的时代光芒。

——长征精神:民族精神的最高体现

伟大的长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是仅仅依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。习大大指出长征精神是中国共产党人革命风范的生动反映,是中华民族自强不息民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现。

——延安精神:培育了一代代中国共产党人

延安时期,中国共产党人传承红色基因,弘扬优良传统,培育形成了以坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神。习大大强调要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部,用以滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取信仰的力量、查找党性的差距,校准前进的方向。

四、主题解读:红色革命精神

阅读红色革命作品,我们可以重回那血与火的历史场景,欣赏那历史深处的革命精神,它们或悲壮,或

慷慨,或激昂,或庄重。那一场场的浴血战斗,那一次次的突出重国,那一篇篇的翔实记录,让我们看到了历史深处的大无畏的革命精神,感受到了英雄的不朽,红色革命精神的代代传承。从二万五千里长征的胜利到中华人民共和国的成立,再到中华民族的伟大复兴,从老一辈革命家的抛头顾、酒热血到现代化的过程中各行各业劳动者的勤勤恳恳,革命精神巴经内化为一种“红色基因”,在我们中国人身上代代相传、永不变色。

五、优秀范文

弘扬红色基因,争做先锋少年 ----林芷映

尊敬的老师,亲爱的同学们:

大家好!

很荣幸作为一名毕业生能够在这次典礼上发言。我今天将就“红色基因”这一话题来与大家共同讨论,究竟什么是红色基因呢,红色基因深蕴于何处呢?

在我看来,“红色基因”是一代代军人舍身奋斗为家国的血与泪,是千万万民众团结协作建好国的汗与爱。它深植于每一个国人的灵魂深处,它彰显于每一个国人的勤恳与坚毅之中。无论是过去、现在,抑或是将来,红色基因一直在,作为当代新青年弘扬好、继承好红色基因,我们责无旁贷!让我们一起行动起来,弘扬红色基因,争做先锋少年!

弘扬红色文化是为何?只因它强了军民心,建起新中华。在战火纷飞、一片混乱的解放与抗战年代,这份炙热的红色基因融于每个人的骨血之中,强振起中华士气。犹如点星之火,点起军民心中保护家国的爱国志气,激起军民奋勇杀敌毫不畏惧的腾腾锐气,燃起了全体人民的燎原之势。在红军漫漫两万里长征中,如无这份炙热,又如何淌江过河跨雪山?在邱少云、黄继光等革命先烈的英勇奋战中,如无这份力量,又如何为友挡枪,负弹而前?因为这份难能可贵的炙热与永不熄灭的光,才有了我们今天的焕然中华。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”冉冉红色基因正基于此股豪情壮志。

如今建立新时代,展望新未来,红色基因也需要跟上时代的步伐,做到“苟日新,日日新,又日新”。

弘扬红色文化要如何?我们或许可以这么做:一是要有坚韧不拔的韧劲和永不服输的意气,读书之年,我们尚且能做的是在生活中不怕苦,能吃苦,在学习上不怕累,能受累,发扬红色的坚挺基因;二是要有远大志向,并且心怀砥砺前往的勇气,每一个目的地的抵达,总不会是一帆风顺。突来的风雨与坎坷或会阻挡你,但千万不能让此阻止你,正如郎平教练曾说:“梦想实现的路上总不会有顺意抵达,要抱着一颗迎难而上的心去前往。”这不也是红色的无畏基因在感召吗?其三是要有舍小我为大国,积极踏实的选择。“每一代青年都有自己的责任与使命,都有自己的际遇与机缘。都要在所处的时代条件谋划人生,创造历史。”我们要学习红色的奉献与担当精神,担起新责任,创出新荣光,争做新新花样少年。

弘扬红色文化,争做先锋少年,是我们的选择,是我们的光荣,是我们的责任,让我们行动起来吧。

我的演讲到此结束。谢谢大家!