第28课 改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就(2023) 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第28课 改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就(2023) 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 37.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-11 19:12:33 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

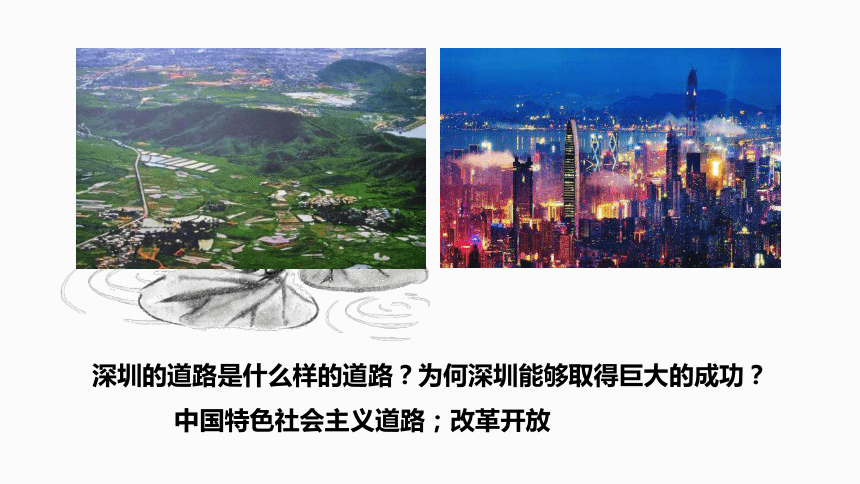

深圳的道路是什么样的道路?为何深圳能够取得巨大的成功?

中国特色社会主义道路;改革开放

第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

第十单元 改革开放与中国特色社会主义道路

课标:

1.认识真理标准问题讨论和十一届三中全会的意义;

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就,综合国力及国际影响力的不断提高,认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义;

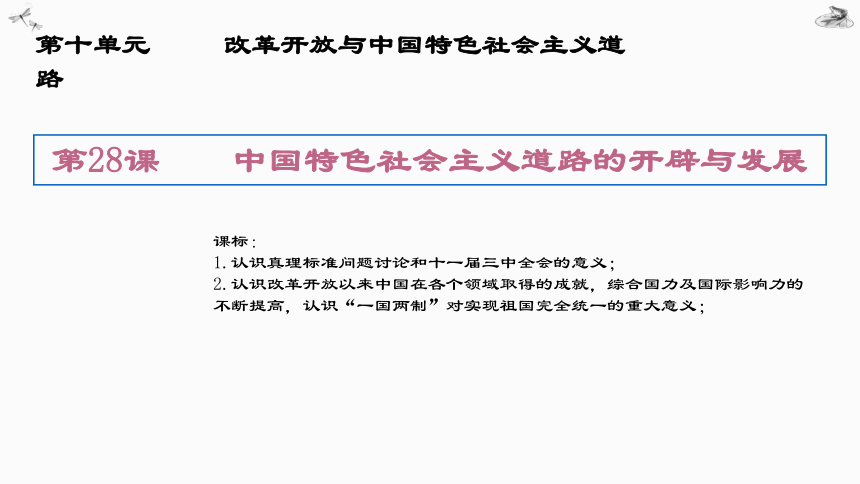

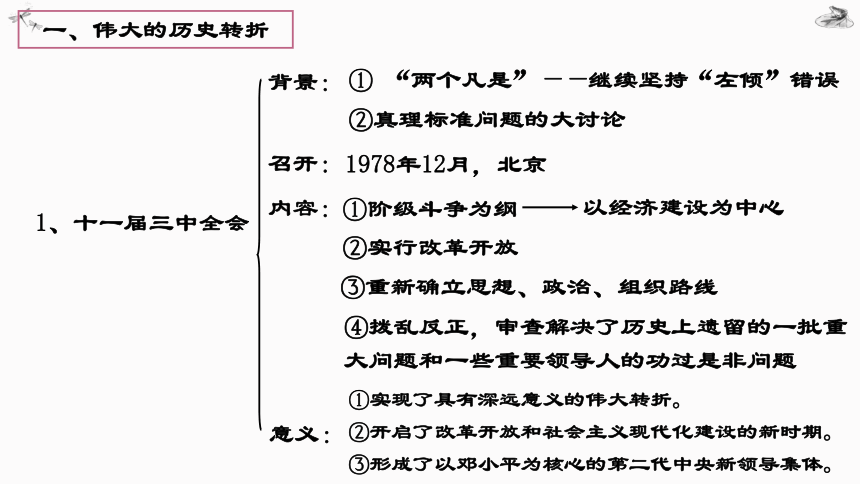

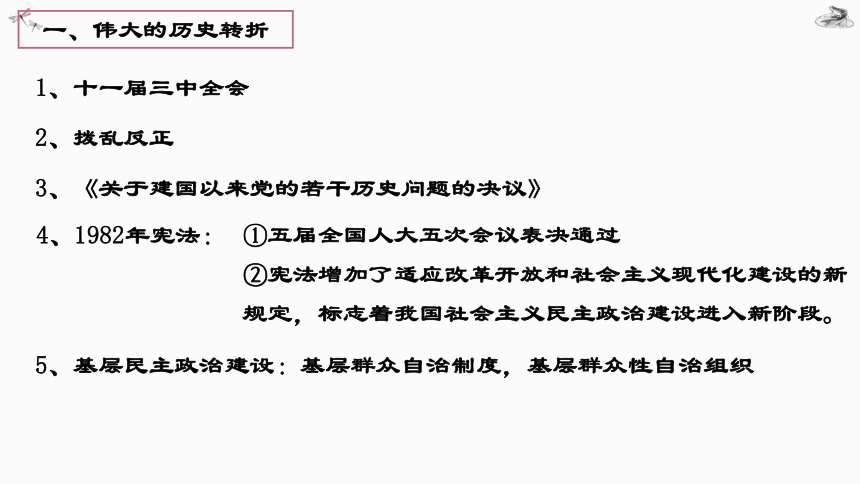

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决拥护;

凡是毛主席的指示,我们都始终不逾地遵循!

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

召开:

1978年12月,北京

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

召开:

1978年12月,北京

内容:

以经济建设为中心

①阶级斗争为纲

②实行改革开放

④拨乱反正,审查解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题

意义:

①实现了具有深远意义的伟大转折。

②开启了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。

③形成了以邓小平为核心的第二代中央新领导集体。

③重新确立思想、政治、组织路线

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

十一届三中全会以后,党和国家按照实事求是、有错必纠的原则加快平反冤假错案的步伐。

“文化大革命” 中受到迫害的各级党、政、军机关干部陆续得到平反,受到打击、诬陷或迫害的民主党派人士和知识分子等也恢复了名誉。

国家还改正了错划右派分子的案件,摘掉地主、富农分子的帽子,为国民党起义投诚人员落实政策,将小商、小贩、小手工业者等劳动者同原工商业者区别开来,支持民主党派恢复活动,认真落实民族政策和宗教政策, 重申侨务政策等等。

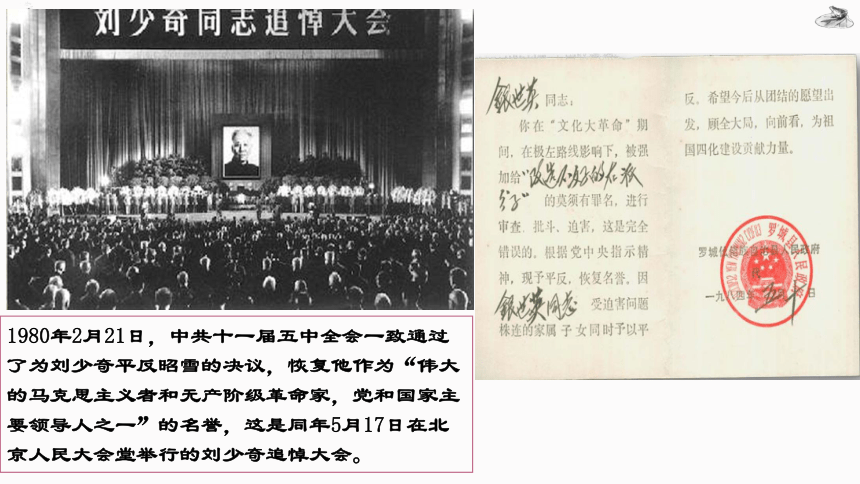

1980年2月21日,中共十一届五中全会一致通过了为刘少奇平反昭雪的决议,恢复他作为“伟大的马克思主义者和无产阶级革命家,党和国家主要领导人之一”的名誉,这是同年5月17日在北京人民大会堂举行的刘少奇追悼大会。

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

3、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

3、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

4、1982年宪法:

①五届全国人大五次会议表决通过

②宪法增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定,标志着我国社会主义民主政治建设进入新阶段。

5、基层民主政治建设:基层群众自治制度,基层群众性自治组织

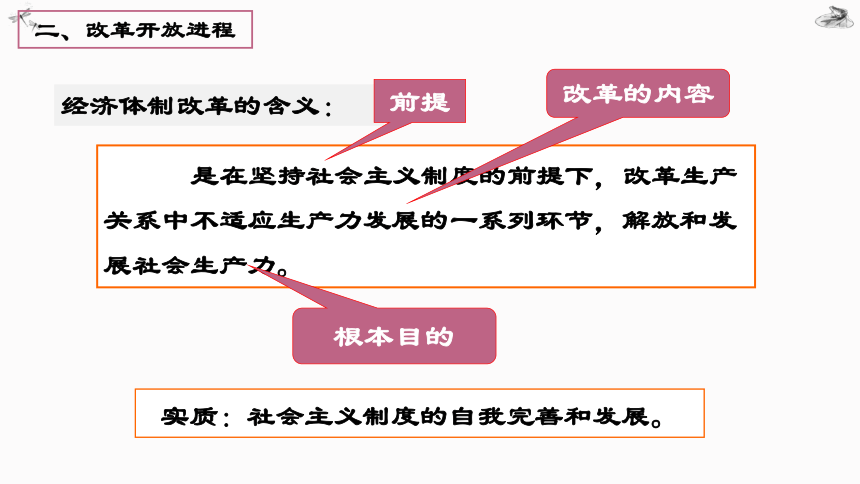

二、改革开放进程

是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力。

经济体制改革的含义:

实质:社会主义制度的自我完善和发展。

前提

改革的内容

根本目的

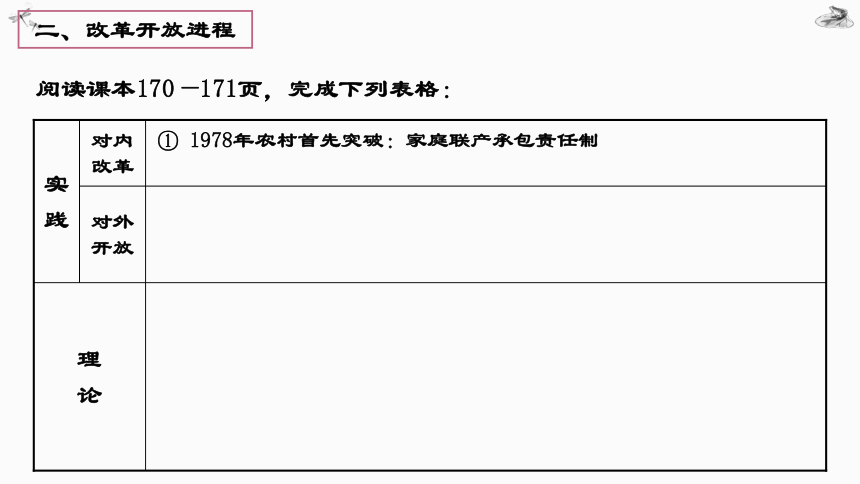

二、改革开放进程

实 践 对内 改革

对外 开放

理 论

阅读课本170—171页,完成下列表格:

① 1978年农村首先突破:家庭联产承包责任制

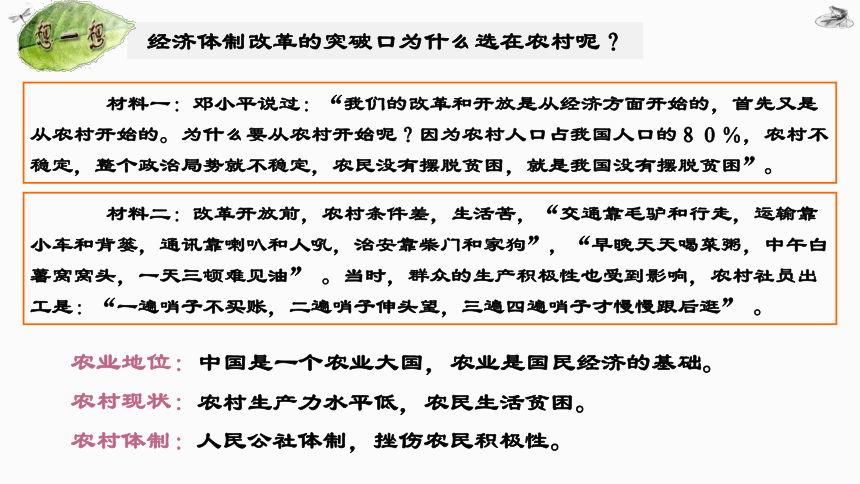

经济体制改革的突破口为什么选在农村呢?

材料一:邓小平说过:“我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困”。

材料二:改革开放前,农村条件差,生活苦,“交通靠毛驴和行走,运输靠小车和背篓,通讯靠喇叭和人吼,治安靠柴门和家狗”,“早晚天天喝菜粥,中午白薯窝窝头,一天三顿难见油” 。当时,群众的生产积极性也受到影响,农村社员出工是:“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍四遍哨子才慢慢跟后逛” 。

农业地位:

农村现状:

农村体制:

中国是一个农业大国,农业是国民经济的基础。

农村生产力水平低,农民生活贫困。

人民公社体制,挫伤农民积极性。

土地 改革 农业社会 主义改造 人民 公社化运动 家庭联产

承包责任制

所有权

经营权

1978年12月 地点:严立华家

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。……

为什么写生死状?

生死状产生了什么影响?

集体

农民

农民

集体

集体

集体

集体

农民

——中国农民的伟大创造

现代史:

1.(2015山东高考)(14分)1980年6月18日,四川省广汉县向阳人做出了一个在新中国历史上具有重要意义的举动(图11)。阅读材料,回答问题。

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。(14分)

城市经济体制改革

在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施,当时降温措施很简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

①原因:

高度集中的计划经济体制的弊端

②措施:

按照逐步扩大国企经营自主权、实行政企分开原则……

③中心环节:增强企业活力

二、改革开放进程

实 践 对内 改革

对外 开放

理 论

阅读课本170—171页,完成下列表格:

① 1978年农村首先突破:家庭联产承包责任制

②1984年城市经济体制改革开始推进

① 1980年设立4个经济特区;1984年开放14个沿海城市

②逐步形成多层次、宽领域、全方位对外开放的新格局

③ 2001年12月,中国正式加入世界贸易组织

①1982年,中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”;

②1987年,中共十三大提出了社会主义初级阶段的理论;

③1992年,中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

④2000年,中共十五届五中全会提出实施“走出去”战略,后来发展成为“引进来”和“走出去”相结合的开放战略。

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

3、人民公社化(1958—1978)

合作社——人民公社

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

3、人民公社化(1958—1978)

合作社——人民公社

4、家庭联产承包责任制(1978—至今)

土地公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏,农民获得土地的使用权和经营权

阅读材料,回答问题(14分)

材料一:危机催生变革。20 世纪 70 年代末,广大民众尤其是广大农民的生存危机倒逼中国农民发动改革。……著名的"大包干"责任制形式就是由安徽农民群众创造和示范,然后推广到全国的。

——詹宏伟《我国农村经济体制改革的成功起步、理论蕴含和现实启示》

材料二:家庭联产承包责任制的显著特点是“集体所有,分户经营”┄┄┈由于单个农户的生产规模较小,技术革新带来的效用并不是很明显,而学习技术是要付出一定的学习成本。这种格局时我国农业生产长期滞留在半自给自足 自然经济阶段,导致农产品成本过高,缺乏市场竞争力。

——摘编自百度百科

“制度必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”请你根据材料并结合所学知识对该观点加以说明。

答案:

人民公社化体制严重挫伤了农民的生产积极性,农村生产力长期被束缚,农民的生活水平较低。针对这些问题,农村进行经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,包产到户,自负盈亏,农民获得了生产和经营的自主权,极大的调动了农民的生产积极性,促进了农村生产力的发展。

随着社会主义市场经济的进一步发展和农业现代化程度的提高,由于家庭联产承包责任制生产规模较小,技术革新缓慢,产品成本过高,缺乏市场竞争力等特点,难以适应农村生产力发展的需要,应适时调整农村生产关系,给中国农村经济的进一步发展提供新的动力和机遇。(可以适当介绍三权分置)

三、“一国两制”与祖国统一大业

“一国两制”?

就是在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

制度可以不同,但在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。……祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度。司法独立,终审权不须到北京。台湾还可以有自己的军队,只是不能构成对大陆的威胁。

——选自《邓小平文选》第三卷

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

(2)过程:

1

2

3

1982年

中英首次谈判

1984年签署

《关于香港问题的联合声明》

1997年7月1日

香港顺利回归

1987年4月,中葡签署

《关于澳门问题的联合声明》

1999年12月20日

中国对澳门恢复行使主权

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

2、海峡两岸关系的发展

1895年日本强迫清政府签订《马关条约》,占领我国台湾及其附属岛屿。

1945年抗日战争胜利,日本无条件投降,中国收回台湾。

1949年蒋介石集团败退台湾,在美国的庇护下维持所谓“中华民国”,造成两岸的分离与隔绝,形成“台湾问题”。

历史回顾:

台湾问题是如何形成的?

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

2、海峡两岸关系的发展

①1979年全国人大常委会发表_____________________

②1992年_____________

③1993年_____________

④2005年_____________________

⑤2015年_____________________

《告台湾同胞书》

“九二共识”

“汪辜会谈”

《反分裂国家法》

两岸领导人会面

3.两岸关系发展

1979年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》后,中国政府推动大陆同台湾同胞的经济技术合作与交流, 促进双方人员往来。

在海峡两岸共同努力谋求国家统一的过程中,双方虽均坚持一个中国的原则,但对于一个中国的涵义,认知各有不同。用各自口头声明的方式表述一个中国原则。 ——(台湾)海基会

海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家的统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及“一个中国”的政治含义。

——(大陆)海协会

3.两岸关系发展

1993年4月,两岸在新加坡举行“汪辜会谈”,标志着两岸关系发展迈出了重要一步。经过海峡两岸同胞的共同努力,两岸往来日渐频繁, 民间交往不断扩大,经贸合作蓬勃发展。

十届全国人大三次会议通过《反国家分裂法》,表现了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家、维护国家统一与领土完整的坚强决心。

2015年11月7日,两位领导人在新加坡会面,是继重庆谈判以来两党主要领导人的首次会谈,翻开了两岸关系历史性一页,具有重要的历史和现实意义。

本课小结

1978年 1979年 1980年 1984年 1992年 1997年 1999年 2001年 2005年 2015年

中共十一届三中全会

《告台湾同胞书》

设立经济特区

开放14个沿海港口城市

九二共识

香港回归祖国

澳门回归祖国

中国加入世界贸易组织

《反分裂国家法》

两岸领导人新加坡会面

改革开放初期阶段

改革开放深化阶段

中共十四大

课堂反馈

1. 1978年5月,《光明日报》刊发的《实践是检验真理的唯一标准》引起了广泛关注。该文初稿作者在听到赞誉声的同时,也因看到一些报刊批评该文“违反中央精神和反对毛泽东思想”,转而安排“后事”:“我已经有思想准备了,我准备要坐牢。”上述材料表明当时

A.社会舆论呈“百花齐放”之势

B.“左”倾束缚亟待突破

C.十一届三中全会精神渐入人心

D.“两个凡是”名存实亡

2. 1979年初,邓小平在美访问期间,会见了多名美国内阁部长、议员、州长、市长,以及企业、文化、教育、科技等各方面的重要人士。对媒体人士也来者不拒,对记者的提问均予以答复。邓小平这些做法旨在

A.宣传中国的改革开放政策

B.肯定美国的现代化建设成就

C.传递独立自主的外交原则

D.表达对美国新闻自由的欣赏

3. 有经济学家认为,按照国际工业经济一般的衡量标准,中国从1953年到1991年,用38年时间就达到或接近了工业化中期阶段的水平。这主要是因为中国在这一时期

A.经济建设的不断推进

B.对外开放的日益扩大

C.市场经济的逐步完善

D.改善了中美、中日关系

深圳的道路是什么样的道路?为何深圳能够取得巨大的成功?

中国特色社会主义道路;改革开放

第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

第十单元 改革开放与中国特色社会主义道路

课标:

1.认识真理标准问题讨论和十一届三中全会的意义;

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就,综合国力及国际影响力的不断提高,认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义;

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决拥护;

凡是毛主席的指示,我们都始终不逾地遵循!

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

召开:

1978年12月,北京

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

背景:

① “两个凡是”——继续坚持“左倾”错误

②真理标准问题的大讨论

召开:

1978年12月,北京

内容:

以经济建设为中心

①阶级斗争为纲

②实行改革开放

④拨乱反正,审查解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题

意义:

①实现了具有深远意义的伟大转折。

②开启了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。

③形成了以邓小平为核心的第二代中央新领导集体。

③重新确立思想、政治、组织路线

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

十一届三中全会以后,党和国家按照实事求是、有错必纠的原则加快平反冤假错案的步伐。

“文化大革命” 中受到迫害的各级党、政、军机关干部陆续得到平反,受到打击、诬陷或迫害的民主党派人士和知识分子等也恢复了名誉。

国家还改正了错划右派分子的案件,摘掉地主、富农分子的帽子,为国民党起义投诚人员落实政策,将小商、小贩、小手工业者等劳动者同原工商业者区别开来,支持民主党派恢复活动,认真落实民族政策和宗教政策, 重申侨务政策等等。

1980年2月21日,中共十一届五中全会一致通过了为刘少奇平反昭雪的决议,恢复他作为“伟大的马克思主义者和无产阶级革命家,党和国家主要领导人之一”的名誉,这是同年5月17日在北京人民大会堂举行的刘少奇追悼大会。

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

3、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

一、伟大的历史转折

1、十一届三中全会

2、拨乱反正

3、《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

4、1982年宪法:

①五届全国人大五次会议表决通过

②宪法增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定,标志着我国社会主义民主政治建设进入新阶段。

5、基层民主政治建设:基层群众自治制度,基层群众性自治组织

二、改革开放进程

是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力。

经济体制改革的含义:

实质:社会主义制度的自我完善和发展。

前提

改革的内容

根本目的

二、改革开放进程

实 践 对内 改革

对外 开放

理 论

阅读课本170—171页,完成下列表格:

① 1978年农村首先突破:家庭联产承包责任制

经济体制改革的突破口为什么选在农村呢?

材料一:邓小平说过:“我们的改革和开放是从经济方面开始的,首先又是从农村开始的。为什么要从农村开始呢?因为农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困”。

材料二:改革开放前,农村条件差,生活苦,“交通靠毛驴和行走,运输靠小车和背篓,通讯靠喇叭和人吼,治安靠柴门和家狗”,“早晚天天喝菜粥,中午白薯窝窝头,一天三顿难见油” 。当时,群众的生产积极性也受到影响,农村社员出工是:“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍四遍哨子才慢慢跟后逛” 。

农业地位:

农村现状:

农村体制:

中国是一个农业大国,农业是国民经济的基础。

农村生产力水平低,农民生活贫困。

人民公社体制,挫伤农民积极性。

土地 改革 农业社会 主义改造 人民 公社化运动 家庭联产

承包责任制

所有权

经营权

1978年12月 地点:严立华家

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。……

为什么写生死状?

生死状产生了什么影响?

集体

农民

农民

集体

集体

集体

集体

农民

——中国农民的伟大创造

现代史:

1.(2015山东高考)(14分)1980年6月18日,四川省广汉县向阳人做出了一个在新中国历史上具有重要意义的举动(图11)。阅读材料,回答问题。

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。(14分)

城市经济体制改革

在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温措施,当时降温措施很简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

①原因:

高度集中的计划经济体制的弊端

②措施:

按照逐步扩大国企经营自主权、实行政企分开原则……

③中心环节:增强企业活力

二、改革开放进程

实 践 对内 改革

对外 开放

理 论

阅读课本170—171页,完成下列表格:

① 1978年农村首先突破:家庭联产承包责任制

②1984年城市经济体制改革开始推进

① 1980年设立4个经济特区;1984年开放14个沿海城市

②逐步形成多层次、宽领域、全方位对外开放的新格局

③ 2001年12月,中国正式加入世界贸易组织

①1982年,中共十二大提出“建设有中国特色的社会主义”;

②1987年,中共十三大提出了社会主义初级阶段的理论;

③1992年,中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;

④2000年,中共十五届五中全会提出实施“走出去”战略,后来发展成为“引进来”和“走出去”相结合的开放战略。

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

3、人民公社化(1958—1978)

合作社——人民公社

【知识拓展】新中国成立后农村(农业)生产关系的四次调整

1、土地改革(1950—1952)

地主土地所有制——农民土地所有制

2、农业合作社(1953—1956)

农民土地所有制——合作社集体所有

3、人民公社化(1958—1978)

合作社——人民公社

4、家庭联产承包责任制(1978—至今)

土地公有制的前提下,实行分户经营,自负盈亏,农民获得土地的使用权和经营权

阅读材料,回答问题(14分)

材料一:危机催生变革。20 世纪 70 年代末,广大民众尤其是广大农民的生存危机倒逼中国农民发动改革。……著名的"大包干"责任制形式就是由安徽农民群众创造和示范,然后推广到全国的。

——詹宏伟《我国农村经济体制改革的成功起步、理论蕴含和现实启示》

材料二:家庭联产承包责任制的显著特点是“集体所有,分户经营”┄┄┈由于单个农户的生产规模较小,技术革新带来的效用并不是很明显,而学习技术是要付出一定的学习成本。这种格局时我国农业生产长期滞留在半自给自足 自然经济阶段,导致农产品成本过高,缺乏市场竞争力。

——摘编自百度百科

“制度必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”请你根据材料并结合所学知识对该观点加以说明。

答案:

人民公社化体制严重挫伤了农民的生产积极性,农村生产力长期被束缚,农民的生活水平较低。针对这些问题,农村进行经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,包产到户,自负盈亏,农民获得了生产和经营的自主权,极大的调动了农民的生产积极性,促进了农村生产力的发展。

随着社会主义市场经济的进一步发展和农业现代化程度的提高,由于家庭联产承包责任制生产规模较小,技术革新缓慢,产品成本过高,缺乏市场竞争力等特点,难以适应农村生产力发展的需要,应适时调整农村生产关系,给中国农村经济的进一步发展提供新的动力和机遇。(可以适当介绍三权分置)

三、“一国两制”与祖国统一大业

“一国两制”?

就是在一个中国前提下,国家主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

制度可以不同,但在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。……祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度。司法独立,终审权不须到北京。台湾还可以有自己的军队,只是不能构成对大陆的威胁。

——选自《邓小平文选》第三卷

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

(2)过程:

1

2

3

1982年

中英首次谈判

1984年签署

《关于香港问题的联合声明》

1997年7月1日

香港顺利回归

1987年4月,中葡签署

《关于澳门问题的联合声明》

1999年12月20日

中国对澳门恢复行使主权

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

2、海峡两岸关系的发展

1895年日本强迫清政府签订《马关条约》,占领我国台湾及其附属岛屿。

1945年抗日战争胜利,日本无条件投降,中国收回台湾。

1949年蒋介石集团败退台湾,在美国的庇护下维持所谓“中华民国”,造成两岸的分离与隔绝,形成“台湾问题”。

历史回顾:

台湾问题是如何形成的?

三、“一国两制”与祖国统一大业

1、“一国两制”

提出:

20世纪80年代初,邓小平提出

实践:

香港回归和澳门回归

2、海峡两岸关系的发展

①1979年全国人大常委会发表_____________________

②1992年_____________

③1993年_____________

④2005年_____________________

⑤2015年_____________________

《告台湾同胞书》

“九二共识”

“汪辜会谈”

《反分裂国家法》

两岸领导人会面

3.两岸关系发展

1979年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》后,中国政府推动大陆同台湾同胞的经济技术合作与交流, 促进双方人员往来。

在海峡两岸共同努力谋求国家统一的过程中,双方虽均坚持一个中国的原则,但对于一个中国的涵义,认知各有不同。用各自口头声明的方式表述一个中国原则。 ——(台湾)海基会

海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家的统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及“一个中国”的政治含义。

——(大陆)海协会

3.两岸关系发展

1993年4月,两岸在新加坡举行“汪辜会谈”,标志着两岸关系发展迈出了重要一步。经过海峡两岸同胞的共同努力,两岸往来日渐频繁, 民间交往不断扩大,经贸合作蓬勃发展。

十届全国人大三次会议通过《反国家分裂法》,表现了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家、维护国家统一与领土完整的坚强决心。

2015年11月7日,两位领导人在新加坡会面,是继重庆谈判以来两党主要领导人的首次会谈,翻开了两岸关系历史性一页,具有重要的历史和现实意义。

本课小结

1978年 1979年 1980年 1984年 1992年 1997年 1999年 2001年 2005年 2015年

中共十一届三中全会

《告台湾同胞书》

设立经济特区

开放14个沿海港口城市

九二共识

香港回归祖国

澳门回归祖国

中国加入世界贸易组织

《反分裂国家法》

两岸领导人新加坡会面

改革开放初期阶段

改革开放深化阶段

中共十四大

课堂反馈

1. 1978年5月,《光明日报》刊发的《实践是检验真理的唯一标准》引起了广泛关注。该文初稿作者在听到赞誉声的同时,也因看到一些报刊批评该文“违反中央精神和反对毛泽东思想”,转而安排“后事”:“我已经有思想准备了,我准备要坐牢。”上述材料表明当时

A.社会舆论呈“百花齐放”之势

B.“左”倾束缚亟待突破

C.十一届三中全会精神渐入人心

D.“两个凡是”名存实亡

2. 1979年初,邓小平在美访问期间,会见了多名美国内阁部长、议员、州长、市长,以及企业、文化、教育、科技等各方面的重要人士。对媒体人士也来者不拒,对记者的提问均予以答复。邓小平这些做法旨在

A.宣传中国的改革开放政策

B.肯定美国的现代化建设成就

C.传递独立自主的外交原则

D.表达对美国新闻自由的欣赏

3. 有经济学家认为,按照国际工业经济一般的衡量标准,中国从1953年到1991年,用38年时间就达到或接近了工业化中期阶段的水平。这主要是因为中国在这一时期

A.经济建设的不断推进

B.对外开放的日益扩大

C.市场经济的逐步完善

D.改善了中美、中日关系

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进