第13课当代中国的民族政策、第14课当代中国的外交 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课当代中国的民族政策、第14课当代中国的外交 课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-11 21:19:44 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

选必一 第四单元 第13课

当代中国的

民族政策

毛主席会见库尔班大叔

壹

重要名词

《陕甘宁边区施政纲领》、《中华人民共和国民族区域自治法》、“三个离不开”

贰

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

本课

重点

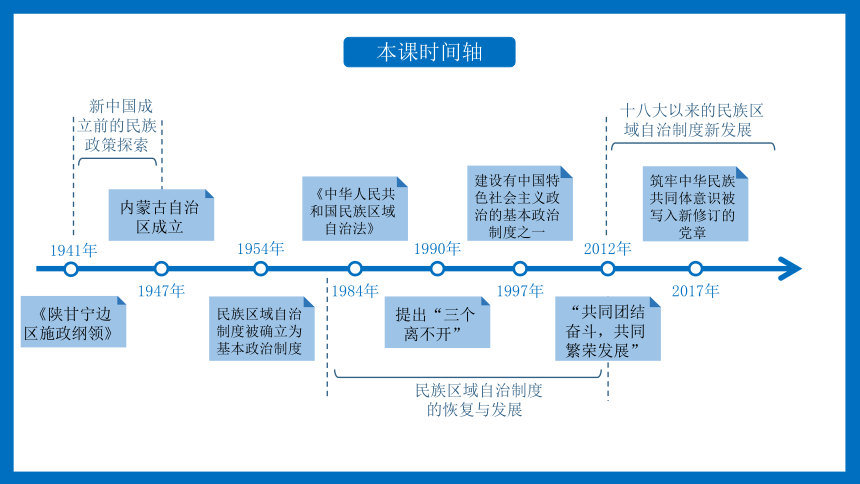

本课时间轴

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

民族区域自治

制度的建立

壹

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(1)历史渊源:中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成了多元一体的格局。

(2)现实情况:在旧中国,许多少数民族几乎完全被排除在国家政治生活之外,经济社会发展水平个相对落后。

蒋介石的民族观,是彻头彻尾的大汉族主义。在名义上,他简直将蒙、回、藏、苗等称为边民,而不承认其为民族。在行动上,也实行民族的歧视和压迫。

——周恩来《周恩来选集》

◎解放前刀耕火种的独龙族群众与西藏农奴

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(3)党的探索:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。——毛泽东

民族区域自治

在对民族自决和民族区域自治两种政策的反复比较和权衡中,逐渐倾向于民族区域自治,并最终形成了民族区域自治的政策主张。在领导抗日战争的过程中,一方面,中国共产党人在实践中深切感受到深受日本帝国主义压迫的中国各民族谁也离不开谁,必须团结一致,并肩作战,从而形成了中国各民族都是中华民族大家庭中的成员的认识;另一方面,所领导的革命力量在抗日战争中迅速壮大,从而使中国共产党有了问鼎全国政权的实力和气魄。另外,在个别地区进行的民族区域自治的试验取得的成效也强化了中国共产党人对民族区域自治的认识。

——周平《民族区域自治制度

在中国的形成和演进》

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区。

——《陕甘宁边区施政纲领》

(毛泽东语)至于内蒙古,那是汉人和蒙人合居的地方,我们一定要把日本从那里赶出去,帮助内蒙古建立一个自治的政府。

——《红星照耀中国》

◎《陕甘宁边区施政纲领》

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

第五十条 中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义,禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。

◎首届政协会议

第五十一条 各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。反各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关均应有相当名额的代表。

一、民族区域自治制度的建立

3.标志

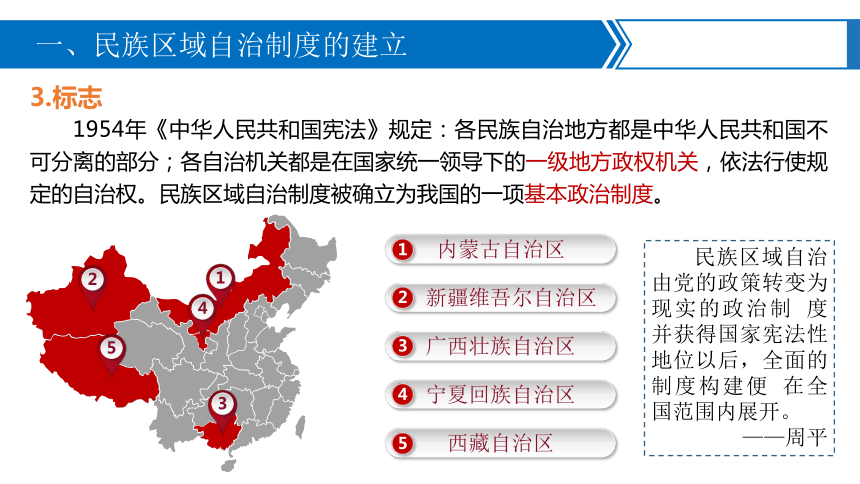

1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

4

3

2

1

5

西藏自治区

5

宁夏回族自治区

4

广西壮族自治区

3

新疆维吾尔自治区

2

内蒙古自治区

1

民族区域自治由党的政策转变为现实的政治制 度并获得国家宪法性地位以后,全面的制度构建便 在全国范围内展开。

——周平

民族区域自治

制度的发展

贰

二、民族区域自治制度的发展

1.原因

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

在急操冒进的浮燥情绪中,从少数民族地区实际出发的做法被当作 “边疆 特殊论”、“少数民族落后论” 和 “条件论” 加以批判。在这样的情况下,民族区域自治受到了严重的影响。一批民族自治地方被撤并,一些民族自治机关被撤销,自治权被取消;自治机关的民族化被所谓的 “共产主义化” 取代了,少数民族干部受到了冲击,特别是将一些被安排在自治机关中的少数民族上层人士重新划定阶级,调离自治机关,重新安排工作。——周平《民族区域自治制度在中国的形成和演进》

必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

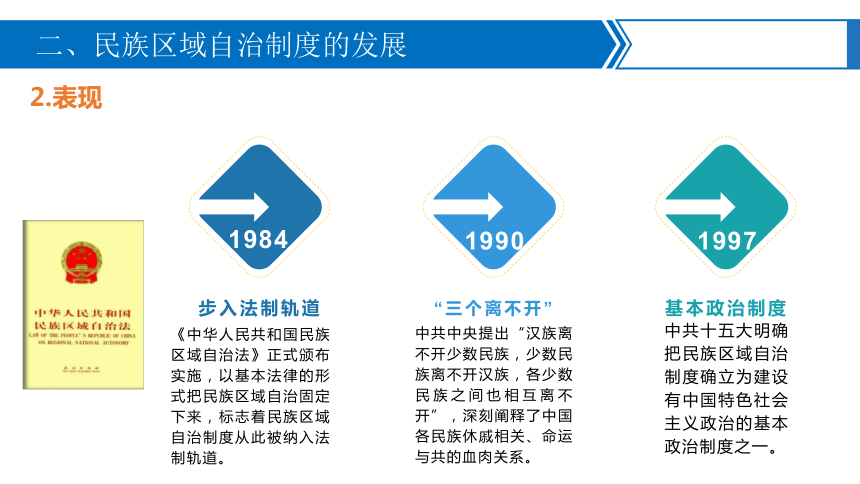

二、民族区域自治制度的发展

2.表现

1984

步入法制轨道

《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治固定下来,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

1990

“三个离不开”

中共中央提出“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐释了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

1997

基本政治制度

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

叁

中共十八大以来

民族区域自治

制度的完善

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题

(1)“两个认同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

2.民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放

七十周年考察讲话

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3.民族区域自治制度的意义

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

(1)有利于维护国家统一和安全。民族区域自治以领土完整、国家统一为前提和基础,是国家集中统一领导与民族区域自治的有机结合。

(2)有助于把国家国家的方针政策和少数民族地区的具体特点结合起来。

(3)保障少数民族合法权益,有助于实现民族地区经济社会事业加快发展。

(4)民族区域自治制度有助于发展平等团结、互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础。

(5)有助于把各民族热爱祖国的情感和热爱本民族的情感结合起来。

(6)民族区域自治制度有利于促进社会主义现代化建设事业蓬勃发展。

3.民族区域自治制度的意义

本课思维导图

清政府的一

位外交官名叫谭

锦镛,因为扎着子,

在旧金山被美国警察殴

打,辫子像牵狗绳一样被拴在栏杆上,还被扣上手铐押到

警察局,被当地华裔商人赎出来后,跳水自尽。

美国没有资格居高临下同中国说话,中国人不吃这一套!

“

开创独立自主

的和平外交

壹

1949年10月1日中华人民共和国的建立,开辟了中国历史的新纪元,中国外交也掀开了新的篇章。在血与火的斗争中诞生的新中国,此时面临着严峻的考验。一方面,以美国为首的帝国主义阵营对新中国实行政治上孤立、经济上封锁。军事上威胁和外交上不承认的政策,企图把新中国扼杀于摇篮之中。另一方面,刚刚取得民族独立的新中国百废待兴,孤立无援。在这种情况下,以毛泽东为核心的党中央从中国人民的根本利益出发,对国内外形势做出正确判断,确立了全面恢复发展经济,为社会主义建设争取有利国际环境的外交目标。为实现这一目标,在两大阵营对峙的国际环境中,新中国领导人制定了以“一边倒”为核心的三大外交方针。

——郭永虎,张杨《社会主义外交观》

开创独立自主的和平外交背景

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(1)背景:

(2)内容:

①新中国的成立为建立新型外交关系创造了前提。

②需进一步巩固人民政权,营造和平的建设环境。

③第二次世界大战后美苏两极对峙,以美国为首的帝国主义国家对华采取孤立、封锁政策。

另起炉灶

核心就是不承认国民党政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系。

打扫干净屋子

再请客

有步骤地彻底地摧毁帝国主义在中国的控制权,不承认国民党时代的一切卖国条约。

一边倒

中国坚定地站在社会主义和世界和平民主阵营一边,使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中,不致处于孤立地位。

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(2)内容

凡与国民党反动派断绝关系、并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府,中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权基础上,与之谈判,建立外交关系。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

帝国主义总想保留一些在中国的特权,想钻进来。有几个国家想同我们谈判建交,我们的方针是宁愿等一等。先把帝国主义在我国的残余势力清除一下,否则就会留下它们活动的余地。帝国主义的军事力量被赶走了,但帝国主义百余年来的经济势力还很大,特别是文化影响还很深。这种情况会使我们的独立受到影响。因此,我们要在建立外交关系以前把屋子打扫一下,打扫干净屋子再请客。

——周恩来《我们的外交方针和任务》

另起炉灶

打扫干净屋子再请客

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(2)内容

一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。……我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面去找,而不能向帝国主义战线一方面去找。

——毛泽东《论人民民主专政》

一边倒

建国前夕, 中共领导人在外交方面面临一些急需解决的问题:其一得到国际上对新国家的承认,其二为恢复经济取得外国的必要援助,其三保障新生国家的安全。

——章百家:《从“ 一边倒”到“全方位”:对50年来中国外交格局演进的思考》

意义:①有利于打破外交孤立,客观上为新中国经济建设创造了有利的国际环境;②有利于新中国政权的巩固;③增强了社会主义阵营的力量;奠定了新中国初期外交的基本格局。

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(1)新中国成立初期的外交

①中国首先与苏联建交,接着与保加利亚、朝鲜、越南等10个人民民主国家,以及印度、印度尼西亚、缅甸、巴基斯坦、瑞典、丹麦、瑞士、芬兰等国建交。

思考:

局限:①不利于对外开放和经济的长远发展;

②不利于进一步打破外交僵局,客观上加剧了西方国家对中国的敌视

①右侧图表反映了什么历 史现象?

②为何“打扫干净屋子”后,“客人”迟迟不来?

朝鲜战争于1953年才刚刚结束,如果不能在1954年阻止印度支那战争升级于扩大的趋势,新中国的财政将会雪上加霜……一方面是因为美国逐渐加强在亚太地区的军事部署,另一方面是由于周边国家对新中国红色政权的“恐惧”,使得一些周边国家也希望美国扩大在亚洲地区的军事存在。……和平共处五项原则的提出使中国在相当程度上改变了上述的不利形势。……它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,它标志着新中国外交原则的最终形成和确立。

——孙天旭《浅论和平共处五项原则

对当下中国外交的意义》

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(1)新中国成立初期的外交

1954

中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则

②和平共处五项原则

1955

中国在万隆会议上,提出“求同存异”方针,中国独立自主的和平外交方针

③万隆会议

1956

与挪威、南斯拉夫、阿富汗、尼泊尔、埃及、叙利亚、也门等国建交,同英国、荷兰建立了代办级外交关系。

④外交关系进一步发展

新中国成立后的三大外交方针,表现出一种强烈的革命性。

①

革命性

“一边倒”坚定地站在社会主义阵营一边,与苏联等国结盟。

②

结盟性

在独立自主的和平外交方针基础上提出外交政策,开展外交活动。

③

平等性

其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程。

④

过渡性

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(2)20世纪50年代至70年代的外交

①60年代

④1971年

②1964年

⑥1976年

⑤1972年

③1970年起

出现与亚非拉独立国家建交的第二次建交高潮

1

恢复在联合国的一切合法权利

4

中美关系开始正常化,中日建交

5

与中国建交的国家达到111个,出现第三次建交高潮

6

与法国建交,逐渐突破西方国家的封锁

2

与意大利、奥地利等西方国家建交,中英、中荷关系深格为大使级

3

亚非拉国家的民族解放运动蓬勃发展

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

材料一:美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。……为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始接触中国。 ——《中国外交史》

材料二:尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。 ——费正清《剑桥中华人民共和国史》

根据材料结合所学知识,归纳中美关系正常化的原因。

美国:①长期敌视、孤立新中国的政策失败;②自身经济实力下降,霸权地位相对衰落;③在美苏争霸中处于守势,深陷越战泥潭。

中国:①中苏关系恶化;②有利于改善国际关系;③有利于解决台湾问题,完成祖国统一大业;④中国国际地位提高。

◎乒乓外交

◎尼克松访华

改革开放后的

外交政策

贰

二、改革开放后的外交政策

1.背景

(1)国内:中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。

(2)国际:根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题。

材料一:我们的对外政策,就本国来说,是要寻求一个和平的环境来实现四个现代化。——邓小平《目前的形势和任务》

材料二:中国现在是维护世界和平和稳定的力量……中国发展得越强大,世界和平越靠得住。

——邓小平:《和平和发展是当代世界的两大问题》

◎联合国铸剑为犁雕塑

如何理解和平与发展成为时代主题:

①两次世界大战使各国人民追求和平。②世界经济的发展加速各国利益的相互交织。③多极化进程、广大发展中国家壮大对抑制霸权主义,维护和平有积极作用。④核武器“恐怖平衡”

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(1)十一届三中全会后

1971年

“小球推动大球”

1972年

改变世界的一周

1978年

中美发表建交公报

1979年

邓小平访问美国

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(1)十一届三中全会后

1979年,中美两国正式建交

1989年,中苏两国实现国家关系正常化

二、改革开放后的外交政策

2.成就

中国把巩固和发展周边关系作为外交工作的首要任务

解决了与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国的边界问题。

1997年12月,中国与东盟首脑非正式会晤,即“10+1”领导人会议机制正式建立。

中国同印度、巴基斯坦、朝鲜、韩国、越南、蒙古等国的关系也取得新进展。

(2)世纪之交

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(3)进入21世纪

大 国

中国积极致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系

中国把对发展中国家合作作为全方位对外开放战略的一部分

中非合作论坛

《东南亚友好合作条约》

发 展

中国积极推动区域和国际合作

上海合作组织

博鳌亚洲论坛

二十国集团

金砖国家

合 作

中国积极参与以联合国为中心的多边外交活动

国 际

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(3)进入21世纪

上海合作组织

成立于2001年,是哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。

博鳌亚洲论坛

成立于2001年,总部设在中国,为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台。

为国际经济合作主要论坛,成立于1999年,为国际社会齐心协力应对经济危机,推动全球治理机制改革带来了新动力和新契机。

二十国集团

二、改革开放后的外交政策

2.成就

大国关系

①1979年,中美两国正式建交。

②1989年,中苏两国实现关系正常化

③致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系。

发展中国家

①2000年成立中非合作论坛

②2003年加入《东南亚友好合作条约》

③建立“金砖国家”合作机制

周边

国家

①解决与哈、吉、塔三国的边界问题。

②1997年12月,东盟首脑建立“10+1”会晤机制。

③与印、巴、朝、韩、越、蒙等国的关系取得新进展。

多边外交

①积极参加以联合国为中心的多变外交活动。

②积极推动区域和国际合作。

③发起成立上海合作组织、博鳌亚洲论坛,推动二十国集团成为国际经济治理主要平台。

叁

中共十八大以来的中国特色

大国外交

中共十八大以来,面对深刻变化的国际形势,党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新,形成了习近平外交思想。

我们要坚定制度自信,绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教,坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。

1.坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导。

2.坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交

3.坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体

4.坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信

5.坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设

6.坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路

7.坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系

8.坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革

9.坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益

10.坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范

三、中共十八大以来的中国特色大国外交

1.外交成就

拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄罗斯、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。

发达国家

周边国家

按照“亲、诚、惠、容”理念和“与邻为善、以邻为伴”外交方针,推出多种新机制和新举措,深化同日本、韩国、东盟等周边国家的关系。

非洲国家

提出“真、实、亲、诚”原则,加强与非洲国家之间的团结合作。

三、中共十八大以来的中国特色大国外交

1.外交成就

中共十九大提出要坚持和平发展道路,推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,推动构建人类命运共同体。

人类命运共同体

结伴而不结盟

积极推进构建对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

扩大利益交汇点

多项推进中外增进互信、扩大合作的新文件、新举措也相继出台。中国不断扩大同各国利益的交汇点,谋求共同发展。

重大问题

在伊朗核问题、叙利亚问题等重大国际和地区问题上,中国积极探索解决办法,维护正义和世界稳定。

全球治理

中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动气候变化《巴黎协定》。

中国倡议和推动“一带一路”建设,成为开放包容的国际合作平台和各方普遍欢迎的全球公共产品。

中国通过主场外交,积极参与和引领全球治理进程,为改革完善全球治理体系,推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理、普惠均衡的方向发展贡献中国智慧。

一带一路

主场外交

全方位、多层次、立体化外交布局

本课思维导图

选必一 第四单元 第13课

当代中国的

民族政策

毛主席会见库尔班大叔

壹

重要名词

《陕甘宁边区施政纲领》、《中华人民共和国民族区域自治法》、“三个离不开”

贰

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

本课

重点

本课时间轴

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

民族区域自治

制度的建立

壹

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(1)历史渊源:中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成了多元一体的格局。

(2)现实情况:在旧中国,许多少数民族几乎完全被排除在国家政治生活之外,经济社会发展水平个相对落后。

蒋介石的民族观,是彻头彻尾的大汉族主义。在名义上,他简直将蒙、回、藏、苗等称为边民,而不承认其为民族。在行动上,也实行民族的歧视和压迫。

——周恩来《周恩来选集》

◎解放前刀耕火种的独龙族群众与西藏农奴

一、民族区域自治制度的建立

1.背景

(3)党的探索:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。——毛泽东

民族区域自治

在对民族自决和民族区域自治两种政策的反复比较和权衡中,逐渐倾向于民族区域自治,并最终形成了民族区域自治的政策主张。在领导抗日战争的过程中,一方面,中国共产党人在实践中深切感受到深受日本帝国主义压迫的中国各民族谁也离不开谁,必须团结一致,并肩作战,从而形成了中国各民族都是中华民族大家庭中的成员的认识;另一方面,所领导的革命力量在抗日战争中迅速壮大,从而使中国共产党有了问鼎全国政权的实力和气魄。另外,在个别地区进行的民族区域自治的试验取得的成效也强化了中国共产党人对民族区域自治的认识。

——周平《民族区域自治制度

在中国的形成和演进》

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区。

——《陕甘宁边区施政纲领》

(毛泽东语)至于内蒙古,那是汉人和蒙人合居的地方,我们一定要把日本从那里赶出去,帮助内蒙古建立一个自治的政府。

——《红星照耀中国》

◎《陕甘宁边区施政纲领》

一、民族区域自治制度的建立

2.过程

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

第五十条 中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义,禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。

◎首届政协会议

第五十一条 各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。反各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关均应有相当名额的代表。

一、民族区域自治制度的建立

3.标志

1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

4

3

2

1

5

西藏自治区

5

宁夏回族自治区

4

广西壮族自治区

3

新疆维吾尔自治区

2

内蒙古自治区

1

民族区域自治由党的政策转变为现实的政治制 度并获得国家宪法性地位以后,全面的制度构建便 在全国范围内展开。

——周平

民族区域自治

制度的发展

贰

二、民族区域自治制度的发展

1.原因

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

在急操冒进的浮燥情绪中,从少数民族地区实际出发的做法被当作 “边疆 特殊论”、“少数民族落后论” 和 “条件论” 加以批判。在这样的情况下,民族区域自治受到了严重的影响。一批民族自治地方被撤并,一些民族自治机关被撤销,自治权被取消;自治机关的民族化被所谓的 “共产主义化” 取代了,少数民族干部受到了冲击,特别是将一些被安排在自治机关中的少数民族上层人士重新划定阶级,调离自治机关,重新安排工作。——周平《民族区域自治制度在中国的形成和演进》

必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

二、民族区域自治制度的发展

2.表现

1984

步入法制轨道

《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治固定下来,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

1990

“三个离不开”

中共中央提出“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐释了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

1997

基本政治制度

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

叁

中共十八大以来

民族区域自治

制度的完善

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题

(1)“两个认同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

2.民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放

七十周年考察讲话

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3.民族区域自治制度的意义

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

(1)有利于维护国家统一和安全。民族区域自治以领土完整、国家统一为前提和基础,是国家集中统一领导与民族区域自治的有机结合。

(2)有助于把国家国家的方针政策和少数民族地区的具体特点结合起来。

(3)保障少数民族合法权益,有助于实现民族地区经济社会事业加快发展。

(4)民族区域自治制度有助于发展平等团结、互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础。

(5)有助于把各民族热爱祖国的情感和热爱本民族的情感结合起来。

(6)民族区域自治制度有利于促进社会主义现代化建设事业蓬勃发展。

3.民族区域自治制度的意义

本课思维导图

清政府的一

位外交官名叫谭

锦镛,因为扎着子,

在旧金山被美国警察殴

打,辫子像牵狗绳一样被拴在栏杆上,还被扣上手铐押到

警察局,被当地华裔商人赎出来后,跳水自尽。

美国没有资格居高临下同中国说话,中国人不吃这一套!

“

开创独立自主

的和平外交

壹

1949年10月1日中华人民共和国的建立,开辟了中国历史的新纪元,中国外交也掀开了新的篇章。在血与火的斗争中诞生的新中国,此时面临着严峻的考验。一方面,以美国为首的帝国主义阵营对新中国实行政治上孤立、经济上封锁。军事上威胁和外交上不承认的政策,企图把新中国扼杀于摇篮之中。另一方面,刚刚取得民族独立的新中国百废待兴,孤立无援。在这种情况下,以毛泽东为核心的党中央从中国人民的根本利益出发,对国内外形势做出正确判断,确立了全面恢复发展经济,为社会主义建设争取有利国际环境的外交目标。为实现这一目标,在两大阵营对峙的国际环境中,新中国领导人制定了以“一边倒”为核心的三大外交方针。

——郭永虎,张杨《社会主义外交观》

开创独立自主的和平外交背景

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(1)背景:

(2)内容:

①新中国的成立为建立新型外交关系创造了前提。

②需进一步巩固人民政权,营造和平的建设环境。

③第二次世界大战后美苏两极对峙,以美国为首的帝国主义国家对华采取孤立、封锁政策。

另起炉灶

核心就是不承认国民党政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系。

打扫干净屋子

再请客

有步骤地彻底地摧毁帝国主义在中国的控制权,不承认国民党时代的一切卖国条约。

一边倒

中国坚定地站在社会主义和世界和平民主阵营一边,使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中,不致处于孤立地位。

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(2)内容

凡与国民党反动派断绝关系、并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府,中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权基础上,与之谈判,建立外交关系。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

帝国主义总想保留一些在中国的特权,想钻进来。有几个国家想同我们谈判建交,我们的方针是宁愿等一等。先把帝国主义在我国的残余势力清除一下,否则就会留下它们活动的余地。帝国主义的军事力量被赶走了,但帝国主义百余年来的经济势力还很大,特别是文化影响还很深。这种情况会使我们的独立受到影响。因此,我们要在建立外交关系以前把屋子打扫一下,打扫干净屋子再请客。

——周恩来《我们的外交方针和任务》

另起炉灶

打扫干净屋子再请客

一、开创独立自主的和平外交

1.背景与内容

(2)内容

一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。……我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面去找,而不能向帝国主义战线一方面去找。

——毛泽东《论人民民主专政》

一边倒

建国前夕, 中共领导人在外交方面面临一些急需解决的问题:其一得到国际上对新国家的承认,其二为恢复经济取得外国的必要援助,其三保障新生国家的安全。

——章百家:《从“ 一边倒”到“全方位”:对50年来中国外交格局演进的思考》

意义:①有利于打破外交孤立,客观上为新中国经济建设创造了有利的国际环境;②有利于新中国政权的巩固;③增强了社会主义阵营的力量;奠定了新中国初期外交的基本格局。

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(1)新中国成立初期的外交

①中国首先与苏联建交,接着与保加利亚、朝鲜、越南等10个人民民主国家,以及印度、印度尼西亚、缅甸、巴基斯坦、瑞典、丹麦、瑞士、芬兰等国建交。

思考:

局限:①不利于对外开放和经济的长远发展;

②不利于进一步打破外交僵局,客观上加剧了西方国家对中国的敌视

①右侧图表反映了什么历 史现象?

②为何“打扫干净屋子”后,“客人”迟迟不来?

朝鲜战争于1953年才刚刚结束,如果不能在1954年阻止印度支那战争升级于扩大的趋势,新中国的财政将会雪上加霜……一方面是因为美国逐渐加强在亚太地区的军事部署,另一方面是由于周边国家对新中国红色政权的“恐惧”,使得一些周边国家也希望美国扩大在亚洲地区的军事存在。……和平共处五项原则的提出使中国在相当程度上改变了上述的不利形势。……它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,它标志着新中国外交原则的最终形成和确立。

——孙天旭《浅论和平共处五项原则

对当下中国外交的意义》

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(1)新中国成立初期的外交

1954

中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则

②和平共处五项原则

1955

中国在万隆会议上,提出“求同存异”方针,中国独立自主的和平外交方针

③万隆会议

1956

与挪威、南斯拉夫、阿富汗、尼泊尔、埃及、叙利亚、也门等国建交,同英国、荷兰建立了代办级外交关系。

④外交关系进一步发展

新中国成立后的三大外交方针,表现出一种强烈的革命性。

①

革命性

“一边倒”坚定地站在社会主义阵营一边,与苏联等国结盟。

②

结盟性

在独立自主的和平外交方针基础上提出外交政策,开展外交活动。

③

平等性

其形成过程是从革命型外交向国家型外交过渡的过程。

④

过渡性

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

(2)20世纪50年代至70年代的外交

①60年代

④1971年

②1964年

⑥1976年

⑤1972年

③1970年起

出现与亚非拉独立国家建交的第二次建交高潮

1

恢复在联合国的一切合法权利

4

中美关系开始正常化,中日建交

5

与中国建交的国家达到111个,出现第三次建交高潮

6

与法国建交,逐渐突破西方国家的封锁

2

与意大利、奥地利等西方国家建交,中英、中荷关系深格为大使级

3

亚非拉国家的民族解放运动蓬勃发展

一、开创独立自主的和平外交

2.成就

材料一:美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。……为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始接触中国。 ——《中国外交史》

材料二:尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。 ——费正清《剑桥中华人民共和国史》

根据材料结合所学知识,归纳中美关系正常化的原因。

美国:①长期敌视、孤立新中国的政策失败;②自身经济实力下降,霸权地位相对衰落;③在美苏争霸中处于守势,深陷越战泥潭。

中国:①中苏关系恶化;②有利于改善国际关系;③有利于解决台湾问题,完成祖国统一大业;④中国国际地位提高。

◎乒乓外交

◎尼克松访华

改革开放后的

外交政策

贰

二、改革开放后的外交政策

1.背景

(1)国内:中共十一届三中全会以后,中国的外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行重大调整。

(2)国际:根据国际形势的变化,中国提出和平与发展是当代世界的主题。

材料一:我们的对外政策,就本国来说,是要寻求一个和平的环境来实现四个现代化。——邓小平《目前的形势和任务》

材料二:中国现在是维护世界和平和稳定的力量……中国发展得越强大,世界和平越靠得住。

——邓小平:《和平和发展是当代世界的两大问题》

◎联合国铸剑为犁雕塑

如何理解和平与发展成为时代主题:

①两次世界大战使各国人民追求和平。②世界经济的发展加速各国利益的相互交织。③多极化进程、广大发展中国家壮大对抑制霸权主义,维护和平有积极作用。④核武器“恐怖平衡”

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(1)十一届三中全会后

1971年

“小球推动大球”

1972年

改变世界的一周

1978年

中美发表建交公报

1979年

邓小平访问美国

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(1)十一届三中全会后

1979年,中美两国正式建交

1989年,中苏两国实现国家关系正常化

二、改革开放后的外交政策

2.成就

中国把巩固和发展周边关系作为外交工作的首要任务

解决了与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国的边界问题。

1997年12月,中国与东盟首脑非正式会晤,即“10+1”领导人会议机制正式建立。

中国同印度、巴基斯坦、朝鲜、韩国、越南、蒙古等国的关系也取得新进展。

(2)世纪之交

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(3)进入21世纪

大 国

中国积极致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系

中国把对发展中国家合作作为全方位对外开放战略的一部分

中非合作论坛

《东南亚友好合作条约》

发 展

中国积极推动区域和国际合作

上海合作组织

博鳌亚洲论坛

二十国集团

金砖国家

合 作

中国积极参与以联合国为中心的多边外交活动

国 际

二、改革开放后的外交政策

2.成就

(3)进入21世纪

上海合作组织

成立于2001年,是哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。

博鳌亚洲论坛

成立于2001年,总部设在中国,为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台。

为国际经济合作主要论坛,成立于1999年,为国际社会齐心协力应对经济危机,推动全球治理机制改革带来了新动力和新契机。

二十国集团

二、改革开放后的外交政策

2.成就

大国关系

①1979年,中美两国正式建交。

②1989年,中苏两国实现关系正常化

③致力于与世界各大国建立不同形式的伙伴关系。

发展中国家

①2000年成立中非合作论坛

②2003年加入《东南亚友好合作条约》

③建立“金砖国家”合作机制

周边

国家

①解决与哈、吉、塔三国的边界问题。

②1997年12月,东盟首脑建立“10+1”会晤机制。

③与印、巴、朝、韩、越、蒙等国的关系取得新进展。

多边外交

①积极参加以联合国为中心的多变外交活动。

②积极推动区域和国际合作。

③发起成立上海合作组织、博鳌亚洲论坛,推动二十国集团成为国际经济治理主要平台。

叁

中共十八大以来的中国特色

大国外交

中共十八大以来,面对深刻变化的国际形势,党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新,形成了习近平外交思想。

我们要坚定制度自信,绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教,坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。

1.坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导。

2.坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交

3.坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体

4.坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信

5.坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设

6.坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路

7.坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系

8.坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革

9.坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益

10.坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范

三、中共十八大以来的中国特色大国外交

1.外交成就

拓宽与发达国家的合作领域,妥善处理分歧,与俄罗斯、法国、德国、英国等世界主要国家的关系稳步发展。

发达国家

周边国家

按照“亲、诚、惠、容”理念和“与邻为善、以邻为伴”外交方针,推出多种新机制和新举措,深化同日本、韩国、东盟等周边国家的关系。

非洲国家

提出“真、实、亲、诚”原则,加强与非洲国家之间的团结合作。

三、中共十八大以来的中国特色大国外交

1.外交成就

中共十九大提出要坚持和平发展道路,推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,推动构建人类命运共同体。

人类命运共同体

结伴而不结盟

积极推进构建对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

扩大利益交汇点

多项推进中外增进互信、扩大合作的新文件、新举措也相继出台。中国不断扩大同各国利益的交汇点,谋求共同发展。

重大问题

在伊朗核问题、叙利亚问题等重大国际和地区问题上,中国积极探索解决办法,维护正义和世界稳定。

全球治理

中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动气候变化《巴黎协定》。

中国倡议和推动“一带一路”建设,成为开放包容的国际合作平台和各方普遍欢迎的全球公共产品。

中国通过主场外交,积极参与和引领全球治理进程,为改革完善全球治理体系,推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理、普惠均衡的方向发展贡献中国智慧。

一带一路

主场外交

全方位、多层次、立体化外交布局

本课思维导图

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理