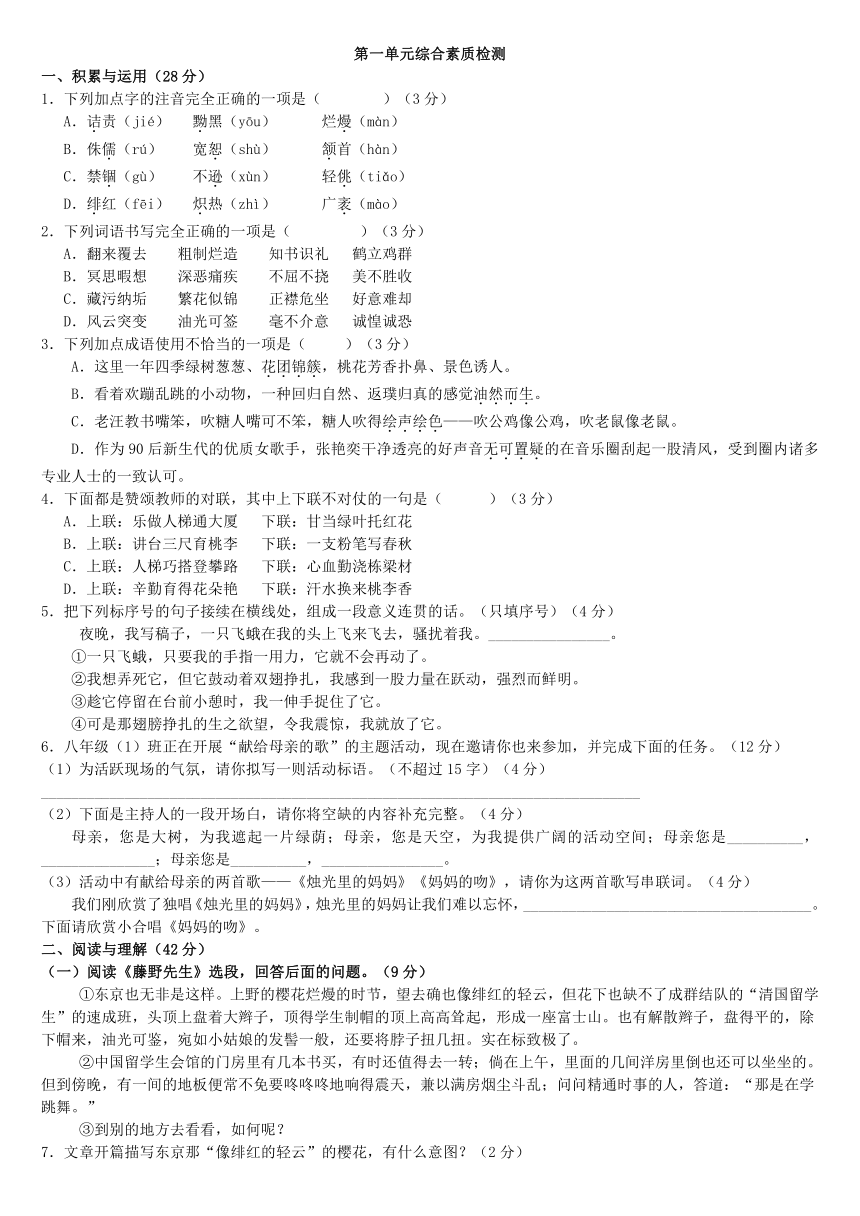

2016八下语文人教新课标版配套试卷 第一单元综合素质检测(二)

文档属性

| 名称 | 2016八下语文人教新课标版配套试卷 第一单元综合素质检测(二) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-17 16:49:13 | ||

图片预览

文档简介

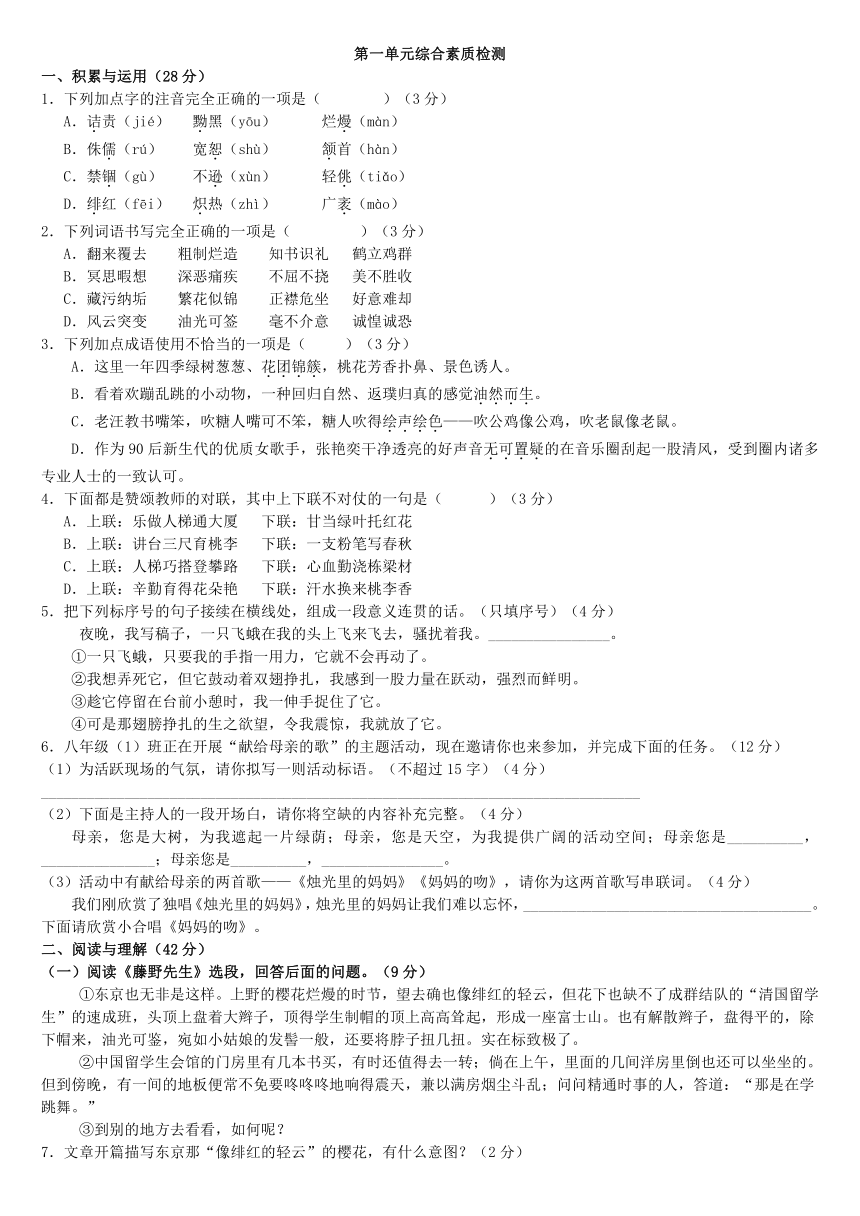

第一单元综合素质检测

一、积累与运用(28分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(3分)

A.诘责(jié) 黝黑(yōu) 烂熳(màn)

B.侏儒(rú) 宽恕(shù) 颔首(hàn)

C.禁锢(gù) 不逊(xùn) 轻佻(tiǎo)

D.绯红(fēi) 炽热(zhì) 广袤(mào)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )(3分)

A.翻来覆去 粗制烂造 知书识礼 鹤立鸡群

B.冥思暇想 深恶痛疾 不屈不挠 美不胜收

C.藏污纳垢 繁花似锦 正襟危坐 好意难却

D.风云突变 油光可签 毫不介意 诚惶诚恐

3.下列加点成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.这里一年四季绿树葱葱、花团锦簇,桃花芳香扑鼻、景色诱人。

B.看着欢蹦乱跳的小动物,一种回归自然、返璞归真的感觉油然而生。

C.老汪教书嘴笨,吹糖人嘴可不笨,糖人吹得绘声绘色——吹公鸡像公鸡,吹老鼠像老鼠。

D.作为90后新生代的优质女歌手,张艳奕干净透亮的好声音无可置疑的在音乐圈刮起一股清风,受到圈内诸多专业人士的一致认可。

4.下面都是赞颂教师的对联,其中上下联不对仗的一句是( )(3分)

A.上联:乐做人梯通大厦 下联:甘当绿叶托红花

B.上联:讲台三尺育桃李 下联:一支粉笔写春秋

C.上联:人梯巧搭登攀路 下联:心血勤浇栋梁材

D.上联:辛勤育得花朵艳 下联:汗水换来桃李香

5.把下列标序号的句子接续在横线处,组成一段意义连贯的话。(只填序号)(4分)

夜晚,我写稿子,一只飞蛾在我的头上飞来飞去,骚扰着我。________________。

①一只飞蛾,只要我的手指一用力,它就不会再动了。

②我想弄死它,但它鼓动着双翅挣扎,我感到一股力量在跃动,强烈而鲜明。

③趁它停留在台前小憩时,我一伸手捉住了它。

④可是那翅膀挣扎的生之欲望,令我震惊,我就放了它。

6.八年级(1)班正在开展“献给母亲的歌”的主题活动,现在邀请你也来参加,并完成下面的任务。(12分)

(1)为活跃现场的气氛,请你拟写一则活动标语。(不超过15字)(4分)

_______________________________________________________________________________

(2)下面是主持人的一段开场白,请你将空缺的内容补充完整。(4分)

母亲,您是大树,为我遮起一片绿荫;母亲,您是天空,为我提供广阔的活动空间;母亲您是__________,_______________;母亲您是__________,________________。

(3)活动中有献给母亲的两首歌——《烛光里的妈妈》《妈妈的吻》,请你为这两首歌写串联词。(4分)

我们刚欣赏了独唱《烛光里的妈妈》,烛光里的妈妈让我们难以忘怀,______________________________________。下面请欣赏小合唱《妈妈的吻》。

二、阅读与理解(42分)

(一)阅读《藤野先生》选段,回答后面的问题。(9分)

①东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

②中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道:“那是在学跳舞。”

③到别的地方去看看,如何呢?

7.文章开篇描写东京那“像绯红的轻云”的樱花,有什么意图?(2分)

_______________________________________________________________________________

8.从作者对“清国留学生”的描写,我们可以看出作者怎样的态度?(2分)

_______________________________________________________________________________

9.“到别的地方去看看,如何呢?”这句话在全文中起到怎样的作用?(2分)

_______________________________________________________________________________

10.有同学认为文题是“藤野先生”,那么就应该重点写藤野先生,而这三段完全没有提到主人公,这有偏题之嫌,应该删掉。你赞同这样的看法吗?说说理由。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

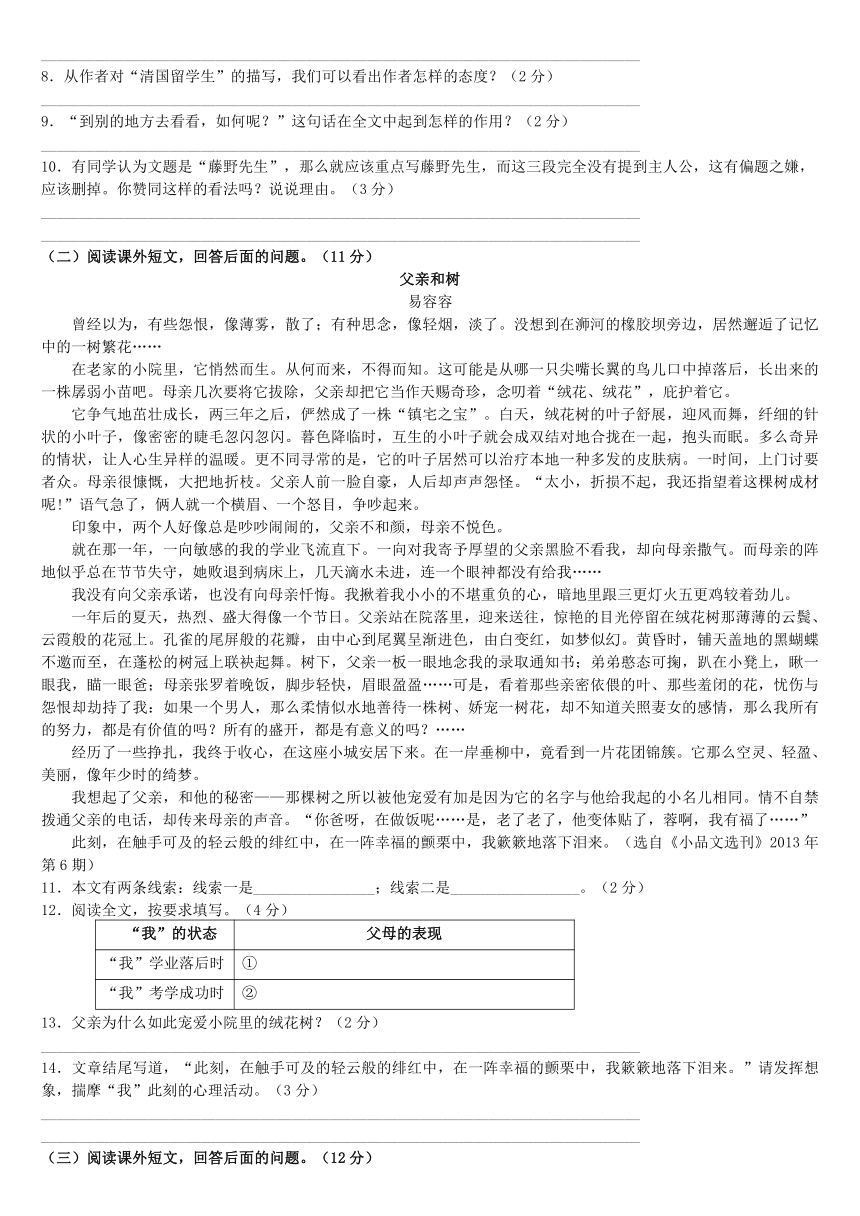

(二)阅读课外短文,回答后面的问题。(11分)

父亲和树

易容容

曾经以为,有些怨恨,像薄雾,散了;有种思念,像轻烟,淡了。没想到在浉河的橡胶坝旁边,居然邂逅了记忆中的一树繁花……

在老家的小院里,它悄然而生。从何而来,不得而知。这可能是从哪一只尖嘴长翼的鸟儿口中掉落后,长出来的一株孱弱小苗吧。母亲几次要将它拔除,父亲却把它当作天赐奇珍,念叨着“绒花、绒花”,庇护着它。

它争气地茁壮成长,两三年之后,俨然成了一株“镇宅之宝”。白天,绒花树的叶子舒展,迎风而舞,纤细的针状的小叶子,像密密的睫毛忽闪忽闪。暮色降临时,互生的小叶子就会成双结对地合拢在一起,抱头而眠。多么奇异的情状,让人心生异样的温暖。更不同寻常的是,它的叶子居然可以治疗本地一种多发的皮肤病。一时间,上门讨要者众。母亲很慷慨,大把地折枝。父亲人前一脸自豪,人后却声声怨怪。“太小,折损不起,我还指望着这棵树成材呢!”语气急了,俩人就一个横眉、一个怒目,争吵起来。

印象中,两个人好像总是吵吵闹闹的,父亲不和颜,母亲不悦色。

就在那一年,一向敏感的我的学业飞流直下。一向对我寄予厚望的父亲黑脸不看我,却向母亲撒气。而母亲的阵地似乎总在节节失守,她败退到病床上,几天滴水未进,连一个眼神都没有给我……

我没有向父亲承诺,也没有向母亲忏悔。我揪着我小小的不堪重负的心,暗地里跟三更灯火五更鸡较着劲儿。

一年后的夏天,热烈、盛大得像一个节日。父亲站在院落里,迎来送往,惊艳的目光停留在绒花树那薄薄的云鬓、云霞般的花冠上。孔雀的尾屏般的花瓣,由中心到尾翼呈渐进色,由白变红,如梦似幻。黄昏时,铺天盖地的黑蝴蝶不邀而至,在蓬松的树冠上联袂起舞。树下,父亲一板一眼地念我的录取通知书;弟弟憨态可掬,趴在小凳上,瞅一眼我,瞄一眼爸;母亲张罗着晚饭,脚步轻快,眉眼盈盈……可是,看着那些亲密依偎的叶、那些羞闭的花,忧伤与怨恨却劫持了我:如果一个男人,那么柔情似水地善待一株树、娇宠一树花,却不知道关照妻女的感情,那么我所有的努力,都是有价值的吗?所有的盛开,都是有意义的吗?……

经历了一些挣扎,我终于收心,在这座小城安居下来。在一岸垂柳中,竟看到一片花团锦簇。它那么空灵、轻盈、美丽,像年少时的绮梦。

我想起了父亲,和他的秘密——那棵树之所以被他宠爱有加是因为它的名字与他给我起的小名儿相同。情不自禁拨通父亲的电话,却传来母亲的声音。“你爸呀,在做饭呢……是,老了老了,他变体贴了,蓉啊,我有福了……”

此刻,在触手可及的轻云般的绯红中,在一阵幸福的颤栗中,我簌簌地落下泪来。(选自《小品文选刊》2013年第6期)

11.本文有两条线索:线索一是________________;线索二是_________________。(2分)

12.阅读全文,按要求填写。(4分)

“我”的状态 父母的表现

“我”学业落后时 ①

“我”考学成功时 ②

13.父亲为什么如此宠爱小院里的绒花树?(2分)

_______________________________________________________________________________

14.文章结尾写道,“此刻,在触手可及的轻云般的绯红中,在一阵幸福的颤栗中,我簌簌地落下泪来。”请发挥想象,揣摩“我”此刻的心理活动。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(三)阅读课外短文,回答后面的问题。(12分)

拜谒托尔斯泰

钟芳

①一座朴实简陋的长方形墓地,安详地躺卧在一个叫亚斯纳亚·波良纳的离莫斯科只有193公里路程的小镇上,但它却是“世间最美丽,给人印象最深刻的、最感人的坟墓”,这就是享誉世界的俄罗斯文学大师列夫·托尔斯泰的墓地。近日有幸出差来到俄罗斯瞻仰了最敬仰的伟大作家托尔斯泰的故居。

②少年时就爱读俄罗斯文学作品,特别是托尔斯泰。聆听他们的思想,稚嫩的心灵总是被一种善良的感情充盈着,让我在葱茏的岁月里感受着油墨的芳香,绿草的清甜,小鸟的欢叫,大地的厚实,生命的韧性,享受着那神魂飞扬的陶醉。托尔斯泰在自己的庄园里度过了一生,他的几部传世经典,都是在这座庄园里完成的。他避开了世俗的喧嚣,避开了烦人的交际,安静地和他挚爱的乡亲们在一起,沉浸在他美丽的文学创作中,享受着属于他的艺术人生。

③我们参观完隐于密密的白桦林间的庄园,走过他为农奴孩子们创办的学校遗址,沿着一条宛若静静流淌河水的一道绿色地毯铺就的林间小路,来到后山上去看他的墓地。

④林间既凉爽又幽静,清晨的风里,夹杂着一点湿润的清新。小路的两旁耸立着许多高大的气度非凡的树木,树下长着低矮翠绿的灌木丛,钻石般晶莹的雨点哗哗落下,刚才还在随风起伏的灌木丛叶子静止不动了,贪婪地吮吸着雨水,小鸟的啁啾声伴随着清脆的雨声显得更加悦耳动听。环顾四周,烟雾蒙蒙,树叶重新变换着翠绿的色彩,一种沉浸在忧郁中的宁静;一种俄罗斯乡间特有的美景神韵让我折服。

⑤恭立在托尔斯泰墓地前,我的心久久不能平静。它没有墓碑,更没有任何标识,旁边只有一棵苍劲的大树,这棵树是他生前栽种成活的。他的祖母曾经告诉他说:种下树木的地方,就是幸福的地方。托翁记着老祖母的告诫,嘱咐女儿把他安葬在自己种下的树旁。大树下有块青青的草地,四边用竹片插成相连的护栏,中央有一方隆起的长满了青草的小土堆,就在这个毫不起眼的小土堆里,长眠着影响了世界的伟大作家托尔斯泰。

⑥托尔斯泰的坟墓这样简陋,完全是遵照他本人的意愿。他交待他的女儿:死了之后要像埋葬乞丐那样,用最便宜的棺材,为他做最便宜的墓地。

⑦托尔斯泰对自己的人格信仰至死不渝,他晚年最大的痛苦,就是厌倦了养尊处优的生活。他说他要放弃一切使他灵魂难以清静的累赘:财产、名声、成就、地位,让自己的灵魂在野草的覆盖下安息。

⑧在墓前,我们看到了前来瞻仰的年轻人,更看到了许多乡间老妇。托尔斯泰是不朽的,他为全人类增添了精神财富,不仅属于俄罗斯,更属于全人类。(选自《最文摘》2013年第8期)

15.“托尔斯泰在自己的庄园里度过了一生,他的几部传世经典”,你知道列夫·托尔斯泰的哪些经典名著?(写出两部)(2分)

_______________________________________________________________________________

16.第④段主要描写了怎样的场景?表达出作者怎样的思想感情?(4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

17.“在墓前,我们看到了前来瞻仰的年轻人,更看到了许多乡间老妇”,作者写这句话是否多余?说说理由。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18.列夫·托尔斯泰的墓为什么被称为“世间最美丽,给人印象最深刻的、最感人的坟墓”? (3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(四)阅读课外短文,回答后面的问题。(10分)

读得书中三味

张运辅

①阅读的经验表明,书中有味,能读出书中之味,就进入了阅读的理想境界。朱熹《朱子语类》云:读书和“吃果子相似,未识滋味时,吃也得,不吃也得。到识滋味了,要住,自住不得。”宋代另一学者程颐也认为:“外物之味,久则可厌;读书之味,愈久愈深。”林语堂也认为:“一个人读书,首先要寻求思想之味,而且他也能够获得书中的‘味’。”可见,能读出书中之味,就能引起读者的浓烈兴味进而取得最佳的效果。

②鲁迅年幼时曾就读于“三味书屋”。宋人李淑对“三味”释曰:“诗书味之太羹,史为折俎,子为醢醯,是为书三味。”(《邯郸书目》)意谓经书味如肉汁,史书味如带骨的肉块,子书味如肉酱。古人把好书比作美味佳肴,主张仔细品味、吸收、消化,进而变为对自己有益的养分。故此,明代宋懋澄有“味书”之说:“年来神散,读过便忘,然而欲贮之腹中,犹含美馔于两颊,而不忍下咽。我之于书,味之而已。”好书如同美馔,味之“不忍下咽”,看来读书既饱眼福,又饱口福,真可谓味之无穷。

③怎样读出书中之味?这里有三点很重要:

④一是丰富生活阅历。阅读中不同的读者或同一读者在不同的时段,对同一部(篇)作品的理解往往有深浅之别。这主要与读者的生活阅历相关。对此,清人张潮在《幽梦影》一书中有极形象的解说:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”一个人生活阅历越丰富,就越有助于对作品的理解,自然也越能读出书中之味。当代作家李霁野的《读书与生活》一文进一步指出:“读书必须是自己的有机的一部分,必须和自己的生活经验熔为一炉。若是书和生活经验发生了亲切的关系,书便有了味道,变为知己的朋友一样了。”

⑤二是□□□□□□。读书时若囫囵吞枣,浅尝辄止,势必难以解其意,识其味,得其要。因此,读书“必须把书读懂、读深、读彻,真正领会到书中的真谛。”读书时“一定要把书读进去,体味其精,认知其理,既有感性的共鸣,又有理性的共识,才能识得滋味。”(张雨生:《读书当识滋味》)为了达到这一境界,就要求熟读精思,探幽发微。这正如宋人陆九渊所说:“读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长”。

⑥三是探求识味之法。要读出书中之味,必须在阅读时细嚼慢咽,反复品味。朱熹对此打比方说:“若只是握得一个鹘子底果子,不知里面是酸、是咸、是苦、是涩,须是与他嚼破,便见滋味。”因此,有人把读书比作“吃书”,只有慢慢地“吃”,才能“吃”出书中之味。故此,朱熹宣布,白鹿洞书院的首条院规就是讲究“吃书”。在这方面,现代著名学者林纾堪称范例。他用8年时间“吃”《汉书》,又花8年时间“啃”《史记》,对韩愈的文章更是“品”了40年。他“吃书”时常把书铺在桌上,每天打开读一遍,读了又盖上,探求精蕴达数月,直至装入脑海才另换一篇。由于他坚持细嚼慢咽,融会贯通,终于识其“味”,得其精要,因而他用文言翻译的《巴黎茶花女遗事》、《黑奴吁天录》等,才能那么简洁清雅,优美动人,使“林译小说”风行一时。(选自2013年7月2日《人民日报》)

19.作者在文中提出了一个什么观点?(2分)

_______________________________________________________________________________

20.第④段作者引用“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”这句话有什么作用?(2分)

_______________________________________________________________________________

21. 阅读第⑤段,根据作者的阐述,在段首的方框内填写出“怎样读出书中之味”的第二点。(不超过6个字)(2分)

_______________________________________________________________________________

22.随着互联网技术的升级,微博、微信、微小说等将我们带入了一个全新的“微阅读”时代。在“微阅读”时代,我们将如何做到“深阅读”与“精阅读”? (4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

三、写作与表达(50分)

23.照耀我们的人,给我们的精神一种引领,给我们的心灵一个方向。这样的人,也许在我们身边,也许在阅读的名著中……

请以“照耀我的人”为题,写一篇作文。要求:文体自选(诗歌除外),不少于600字。

【附加题】

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺鸣钟昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公①栖隐处。

岩扉松径长寂寥,唯有幽人独来去。

【注释】①庞公:指庞德公。

1.“山寺鸣钟昼已昏,渔梁渡头争渡喧”这句运用了什么手法?有什么作用?

2.从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途,流露出诗人怎样的情绪?

第一单元综合素质检测

一、1.B (A.黝黑yǒu C.轻佻tiāo D.炽热chì)

2.C(A.粗制滥造 B.冥思遐想 D.油光可鉴)

3.C(应为“惟妙惟肖”)

4.B(上联:三尺讲台育桃李 下联:一支粉笔写春秋)

5.③②①④(按事情发展的顺序排列)

6.(1)示例:娓娓歌一曲,齐颂无私情。谁言寸草心,报得三春晖?(2)示例:火炉,为我提供温暖的怀抱; 信封,为我装满了鼓励的话语。(3)妈妈的吻伴我们走过纯真的童年、青春的少年,让我们在妈妈的呵护下茁壮成长。

二、(一)7.反衬下文“清国留学生”的丑态。

8.厌恶、鄙弃的态度。

9.过渡,起承上启下的作用,或引出下文。

10.不赞同,因为这三段写离开东京去仙台的原因,由此才能见到藤野先生,同时还能表现出作者的爱国情怀。

(二)11.绒花树的成长过程 “我”的成长过程

12.①父亲黑脸不看“我”,向母亲撒气;母亲败退到病床上,连一个眼神都没有给“我” ②父亲一板一眼地念“我”的录取通知书;母亲张罗着晚饭,脚步轻快,眉眼盈盈

13.因为绒花树的名字与“我”的小名儿相同,父亲就把绒花树当作自己的儿女一样宠爱。

14.示例:亲爱的父亲,您把对我的期望寄托在一棵绒花树上,急切盼望我像树一样成长,今天我长大了,而您却老了,我不会忘记您的养育之恩。

(三)15.《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

16.描写列夫·托尔斯泰墓地的简陋和宁静。表现出“我”对这位伟人的崇敬。

17.不多余。这可见列夫·托尔斯泰得到大家的敬仰和怀念。

18.列夫·托尔斯泰的墓没有墓碑,没有任何标识,旁边只有一棵苍劲的大树,这棵树是他生前栽种成活的。他生前将巨著献给人类,最后却以简陋的坟墓作为自己的归宿。

(四)19.书中有味,能读出书中之味,就进入了阅读的理想境界。

20.为了论证“同一读者在不同的时段,对同一部(篇)作品的理解往往有深浅之别”。

21.示例:加深对作品的理解。

22.在“微阅读”时代,要学会选择读有分量的书,有质量的书,不读那些轻飘飘的、软绵绵的,放到嘴里就化的书;此外要把“浅层阅读”与“深层阅读”结合起来,对有滋味的文章要慢“吃”细“品”,读出书中的味道。

三、23.略

附加题

1.以动衬静。诗人以悠然的钟声和人声来衬托山寺的僻静。

2.流露出诗人隐逸的志趣和消极避世的孤独寂寞的情绪。

一、积累与运用(28分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(3分)

A.诘责(jié) 黝黑(yōu) 烂熳(màn)

B.侏儒(rú) 宽恕(shù) 颔首(hàn)

C.禁锢(gù) 不逊(xùn) 轻佻(tiǎo)

D.绯红(fēi) 炽热(zhì) 广袤(mào)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )(3分)

A.翻来覆去 粗制烂造 知书识礼 鹤立鸡群

B.冥思暇想 深恶痛疾 不屈不挠 美不胜收

C.藏污纳垢 繁花似锦 正襟危坐 好意难却

D.风云突变 油光可签 毫不介意 诚惶诚恐

3.下列加点成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.这里一年四季绿树葱葱、花团锦簇,桃花芳香扑鼻、景色诱人。

B.看着欢蹦乱跳的小动物,一种回归自然、返璞归真的感觉油然而生。

C.老汪教书嘴笨,吹糖人嘴可不笨,糖人吹得绘声绘色——吹公鸡像公鸡,吹老鼠像老鼠。

D.作为90后新生代的优质女歌手,张艳奕干净透亮的好声音无可置疑的在音乐圈刮起一股清风,受到圈内诸多专业人士的一致认可。

4.下面都是赞颂教师的对联,其中上下联不对仗的一句是( )(3分)

A.上联:乐做人梯通大厦 下联:甘当绿叶托红花

B.上联:讲台三尺育桃李 下联:一支粉笔写春秋

C.上联:人梯巧搭登攀路 下联:心血勤浇栋梁材

D.上联:辛勤育得花朵艳 下联:汗水换来桃李香

5.把下列标序号的句子接续在横线处,组成一段意义连贯的话。(只填序号)(4分)

夜晚,我写稿子,一只飞蛾在我的头上飞来飞去,骚扰着我。________________。

①一只飞蛾,只要我的手指一用力,它就不会再动了。

②我想弄死它,但它鼓动着双翅挣扎,我感到一股力量在跃动,强烈而鲜明。

③趁它停留在台前小憩时,我一伸手捉住了它。

④可是那翅膀挣扎的生之欲望,令我震惊,我就放了它。

6.八年级(1)班正在开展“献给母亲的歌”的主题活动,现在邀请你也来参加,并完成下面的任务。(12分)

(1)为活跃现场的气氛,请你拟写一则活动标语。(不超过15字)(4分)

_______________________________________________________________________________

(2)下面是主持人的一段开场白,请你将空缺的内容补充完整。(4分)

母亲,您是大树,为我遮起一片绿荫;母亲,您是天空,为我提供广阔的活动空间;母亲您是__________,_______________;母亲您是__________,________________。

(3)活动中有献给母亲的两首歌——《烛光里的妈妈》《妈妈的吻》,请你为这两首歌写串联词。(4分)

我们刚欣赏了独唱《烛光里的妈妈》,烛光里的妈妈让我们难以忘怀,______________________________________。下面请欣赏小合唱《妈妈的吻》。

二、阅读与理解(42分)

(一)阅读《藤野先生》选段,回答后面的问题。(9分)

①东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

②中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道:“那是在学跳舞。”

③到别的地方去看看,如何呢?

7.文章开篇描写东京那“像绯红的轻云”的樱花,有什么意图?(2分)

_______________________________________________________________________________

8.从作者对“清国留学生”的描写,我们可以看出作者怎样的态度?(2分)

_______________________________________________________________________________

9.“到别的地方去看看,如何呢?”这句话在全文中起到怎样的作用?(2分)

_______________________________________________________________________________

10.有同学认为文题是“藤野先生”,那么就应该重点写藤野先生,而这三段完全没有提到主人公,这有偏题之嫌,应该删掉。你赞同这样的看法吗?说说理由。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(二)阅读课外短文,回答后面的问题。(11分)

父亲和树

易容容

曾经以为,有些怨恨,像薄雾,散了;有种思念,像轻烟,淡了。没想到在浉河的橡胶坝旁边,居然邂逅了记忆中的一树繁花……

在老家的小院里,它悄然而生。从何而来,不得而知。这可能是从哪一只尖嘴长翼的鸟儿口中掉落后,长出来的一株孱弱小苗吧。母亲几次要将它拔除,父亲却把它当作天赐奇珍,念叨着“绒花、绒花”,庇护着它。

它争气地茁壮成长,两三年之后,俨然成了一株“镇宅之宝”。白天,绒花树的叶子舒展,迎风而舞,纤细的针状的小叶子,像密密的睫毛忽闪忽闪。暮色降临时,互生的小叶子就会成双结对地合拢在一起,抱头而眠。多么奇异的情状,让人心生异样的温暖。更不同寻常的是,它的叶子居然可以治疗本地一种多发的皮肤病。一时间,上门讨要者众。母亲很慷慨,大把地折枝。父亲人前一脸自豪,人后却声声怨怪。“太小,折损不起,我还指望着这棵树成材呢!”语气急了,俩人就一个横眉、一个怒目,争吵起来。

印象中,两个人好像总是吵吵闹闹的,父亲不和颜,母亲不悦色。

就在那一年,一向敏感的我的学业飞流直下。一向对我寄予厚望的父亲黑脸不看我,却向母亲撒气。而母亲的阵地似乎总在节节失守,她败退到病床上,几天滴水未进,连一个眼神都没有给我……

我没有向父亲承诺,也没有向母亲忏悔。我揪着我小小的不堪重负的心,暗地里跟三更灯火五更鸡较着劲儿。

一年后的夏天,热烈、盛大得像一个节日。父亲站在院落里,迎来送往,惊艳的目光停留在绒花树那薄薄的云鬓、云霞般的花冠上。孔雀的尾屏般的花瓣,由中心到尾翼呈渐进色,由白变红,如梦似幻。黄昏时,铺天盖地的黑蝴蝶不邀而至,在蓬松的树冠上联袂起舞。树下,父亲一板一眼地念我的录取通知书;弟弟憨态可掬,趴在小凳上,瞅一眼我,瞄一眼爸;母亲张罗着晚饭,脚步轻快,眉眼盈盈……可是,看着那些亲密依偎的叶、那些羞闭的花,忧伤与怨恨却劫持了我:如果一个男人,那么柔情似水地善待一株树、娇宠一树花,却不知道关照妻女的感情,那么我所有的努力,都是有价值的吗?所有的盛开,都是有意义的吗?……

经历了一些挣扎,我终于收心,在这座小城安居下来。在一岸垂柳中,竟看到一片花团锦簇。它那么空灵、轻盈、美丽,像年少时的绮梦。

我想起了父亲,和他的秘密——那棵树之所以被他宠爱有加是因为它的名字与他给我起的小名儿相同。情不自禁拨通父亲的电话,却传来母亲的声音。“你爸呀,在做饭呢……是,老了老了,他变体贴了,蓉啊,我有福了……”

此刻,在触手可及的轻云般的绯红中,在一阵幸福的颤栗中,我簌簌地落下泪来。(选自《小品文选刊》2013年第6期)

11.本文有两条线索:线索一是________________;线索二是_________________。(2分)

12.阅读全文,按要求填写。(4分)

“我”的状态 父母的表现

“我”学业落后时 ①

“我”考学成功时 ②

13.父亲为什么如此宠爱小院里的绒花树?(2分)

_______________________________________________________________________________

14.文章结尾写道,“此刻,在触手可及的轻云般的绯红中,在一阵幸福的颤栗中,我簌簌地落下泪来。”请发挥想象,揣摩“我”此刻的心理活动。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(三)阅读课外短文,回答后面的问题。(12分)

拜谒托尔斯泰

钟芳

①一座朴实简陋的长方形墓地,安详地躺卧在一个叫亚斯纳亚·波良纳的离莫斯科只有193公里路程的小镇上,但它却是“世间最美丽,给人印象最深刻的、最感人的坟墓”,这就是享誉世界的俄罗斯文学大师列夫·托尔斯泰的墓地。近日有幸出差来到俄罗斯瞻仰了最敬仰的伟大作家托尔斯泰的故居。

②少年时就爱读俄罗斯文学作品,特别是托尔斯泰。聆听他们的思想,稚嫩的心灵总是被一种善良的感情充盈着,让我在葱茏的岁月里感受着油墨的芳香,绿草的清甜,小鸟的欢叫,大地的厚实,生命的韧性,享受着那神魂飞扬的陶醉。托尔斯泰在自己的庄园里度过了一生,他的几部传世经典,都是在这座庄园里完成的。他避开了世俗的喧嚣,避开了烦人的交际,安静地和他挚爱的乡亲们在一起,沉浸在他美丽的文学创作中,享受着属于他的艺术人生。

③我们参观完隐于密密的白桦林间的庄园,走过他为农奴孩子们创办的学校遗址,沿着一条宛若静静流淌河水的一道绿色地毯铺就的林间小路,来到后山上去看他的墓地。

④林间既凉爽又幽静,清晨的风里,夹杂着一点湿润的清新。小路的两旁耸立着许多高大的气度非凡的树木,树下长着低矮翠绿的灌木丛,钻石般晶莹的雨点哗哗落下,刚才还在随风起伏的灌木丛叶子静止不动了,贪婪地吮吸着雨水,小鸟的啁啾声伴随着清脆的雨声显得更加悦耳动听。环顾四周,烟雾蒙蒙,树叶重新变换着翠绿的色彩,一种沉浸在忧郁中的宁静;一种俄罗斯乡间特有的美景神韵让我折服。

⑤恭立在托尔斯泰墓地前,我的心久久不能平静。它没有墓碑,更没有任何标识,旁边只有一棵苍劲的大树,这棵树是他生前栽种成活的。他的祖母曾经告诉他说:种下树木的地方,就是幸福的地方。托翁记着老祖母的告诫,嘱咐女儿把他安葬在自己种下的树旁。大树下有块青青的草地,四边用竹片插成相连的护栏,中央有一方隆起的长满了青草的小土堆,就在这个毫不起眼的小土堆里,长眠着影响了世界的伟大作家托尔斯泰。

⑥托尔斯泰的坟墓这样简陋,完全是遵照他本人的意愿。他交待他的女儿:死了之后要像埋葬乞丐那样,用最便宜的棺材,为他做最便宜的墓地。

⑦托尔斯泰对自己的人格信仰至死不渝,他晚年最大的痛苦,就是厌倦了养尊处优的生活。他说他要放弃一切使他灵魂难以清静的累赘:财产、名声、成就、地位,让自己的灵魂在野草的覆盖下安息。

⑧在墓前,我们看到了前来瞻仰的年轻人,更看到了许多乡间老妇。托尔斯泰是不朽的,他为全人类增添了精神财富,不仅属于俄罗斯,更属于全人类。(选自《最文摘》2013年第8期)

15.“托尔斯泰在自己的庄园里度过了一生,他的几部传世经典”,你知道列夫·托尔斯泰的哪些经典名著?(写出两部)(2分)

_______________________________________________________________________________

16.第④段主要描写了怎样的场景?表达出作者怎样的思想感情?(4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

17.“在墓前,我们看到了前来瞻仰的年轻人,更看到了许多乡间老妇”,作者写这句话是否多余?说说理由。(3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18.列夫·托尔斯泰的墓为什么被称为“世间最美丽,给人印象最深刻的、最感人的坟墓”? (3分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(四)阅读课外短文,回答后面的问题。(10分)

读得书中三味

张运辅

①阅读的经验表明,书中有味,能读出书中之味,就进入了阅读的理想境界。朱熹《朱子语类》云:读书和“吃果子相似,未识滋味时,吃也得,不吃也得。到识滋味了,要住,自住不得。”宋代另一学者程颐也认为:“外物之味,久则可厌;读书之味,愈久愈深。”林语堂也认为:“一个人读书,首先要寻求思想之味,而且他也能够获得书中的‘味’。”可见,能读出书中之味,就能引起读者的浓烈兴味进而取得最佳的效果。

②鲁迅年幼时曾就读于“三味书屋”。宋人李淑对“三味”释曰:“诗书味之太羹,史为折俎,子为醢醯,是为书三味。”(《邯郸书目》)意谓经书味如肉汁,史书味如带骨的肉块,子书味如肉酱。古人把好书比作美味佳肴,主张仔细品味、吸收、消化,进而变为对自己有益的养分。故此,明代宋懋澄有“味书”之说:“年来神散,读过便忘,然而欲贮之腹中,犹含美馔于两颊,而不忍下咽。我之于书,味之而已。”好书如同美馔,味之“不忍下咽”,看来读书既饱眼福,又饱口福,真可谓味之无穷。

③怎样读出书中之味?这里有三点很重要:

④一是丰富生活阅历。阅读中不同的读者或同一读者在不同的时段,对同一部(篇)作品的理解往往有深浅之别。这主要与读者的生活阅历相关。对此,清人张潮在《幽梦影》一书中有极形象的解说:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”一个人生活阅历越丰富,就越有助于对作品的理解,自然也越能读出书中之味。当代作家李霁野的《读书与生活》一文进一步指出:“读书必须是自己的有机的一部分,必须和自己的生活经验熔为一炉。若是书和生活经验发生了亲切的关系,书便有了味道,变为知己的朋友一样了。”

⑤二是□□□□□□。读书时若囫囵吞枣,浅尝辄止,势必难以解其意,识其味,得其要。因此,读书“必须把书读懂、读深、读彻,真正领会到书中的真谛。”读书时“一定要把书读进去,体味其精,认知其理,既有感性的共鸣,又有理性的共识,才能识得滋味。”(张雨生:《读书当识滋味》)为了达到这一境界,就要求熟读精思,探幽发微。这正如宋人陆九渊所说:“读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长”。

⑥三是探求识味之法。要读出书中之味,必须在阅读时细嚼慢咽,反复品味。朱熹对此打比方说:“若只是握得一个鹘子底果子,不知里面是酸、是咸、是苦、是涩,须是与他嚼破,便见滋味。”因此,有人把读书比作“吃书”,只有慢慢地“吃”,才能“吃”出书中之味。故此,朱熹宣布,白鹿洞书院的首条院规就是讲究“吃书”。在这方面,现代著名学者林纾堪称范例。他用8年时间“吃”《汉书》,又花8年时间“啃”《史记》,对韩愈的文章更是“品”了40年。他“吃书”时常把书铺在桌上,每天打开读一遍,读了又盖上,探求精蕴达数月,直至装入脑海才另换一篇。由于他坚持细嚼慢咽,融会贯通,终于识其“味”,得其精要,因而他用文言翻译的《巴黎茶花女遗事》、《黑奴吁天录》等,才能那么简洁清雅,优美动人,使“林译小说”风行一时。(选自2013年7月2日《人民日报》)

19.作者在文中提出了一个什么观点?(2分)

_______________________________________________________________________________

20.第④段作者引用“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”这句话有什么作用?(2分)

_______________________________________________________________________________

21. 阅读第⑤段,根据作者的阐述,在段首的方框内填写出“怎样读出书中之味”的第二点。(不超过6个字)(2分)

_______________________________________________________________________________

22.随着互联网技术的升级,微博、微信、微小说等将我们带入了一个全新的“微阅读”时代。在“微阅读”时代,我们将如何做到“深阅读”与“精阅读”? (4分)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

三、写作与表达(50分)

23.照耀我们的人,给我们的精神一种引领,给我们的心灵一个方向。这样的人,也许在我们身边,也许在阅读的名著中……

请以“照耀我的人”为题,写一篇作文。要求:文体自选(诗歌除外),不少于600字。

【附加题】

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺鸣钟昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公①栖隐处。

岩扉松径长寂寥,唯有幽人独来去。

【注释】①庞公:指庞德公。

1.“山寺鸣钟昼已昏,渔梁渡头争渡喧”这句运用了什么手法?有什么作用?

2.从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途,流露出诗人怎样的情绪?

第一单元综合素质检测

一、1.B (A.黝黑yǒu C.轻佻tiāo D.炽热chì)

2.C(A.粗制滥造 B.冥思遐想 D.油光可鉴)

3.C(应为“惟妙惟肖”)

4.B(上联:三尺讲台育桃李 下联:一支粉笔写春秋)

5.③②①④(按事情发展的顺序排列)

6.(1)示例:娓娓歌一曲,齐颂无私情。谁言寸草心,报得三春晖?(2)示例:火炉,为我提供温暖的怀抱; 信封,为我装满了鼓励的话语。(3)妈妈的吻伴我们走过纯真的童年、青春的少年,让我们在妈妈的呵护下茁壮成长。

二、(一)7.反衬下文“清国留学生”的丑态。

8.厌恶、鄙弃的态度。

9.过渡,起承上启下的作用,或引出下文。

10.不赞同,因为这三段写离开东京去仙台的原因,由此才能见到藤野先生,同时还能表现出作者的爱国情怀。

(二)11.绒花树的成长过程 “我”的成长过程

12.①父亲黑脸不看“我”,向母亲撒气;母亲败退到病床上,连一个眼神都没有给“我” ②父亲一板一眼地念“我”的录取通知书;母亲张罗着晚饭,脚步轻快,眉眼盈盈

13.因为绒花树的名字与“我”的小名儿相同,父亲就把绒花树当作自己的儿女一样宠爱。

14.示例:亲爱的父亲,您把对我的期望寄托在一棵绒花树上,急切盼望我像树一样成长,今天我长大了,而您却老了,我不会忘记您的养育之恩。

(三)15.《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》

16.描写列夫·托尔斯泰墓地的简陋和宁静。表现出“我”对这位伟人的崇敬。

17.不多余。这可见列夫·托尔斯泰得到大家的敬仰和怀念。

18.列夫·托尔斯泰的墓没有墓碑,没有任何标识,旁边只有一棵苍劲的大树,这棵树是他生前栽种成活的。他生前将巨著献给人类,最后却以简陋的坟墓作为自己的归宿。

(四)19.书中有味,能读出书中之味,就进入了阅读的理想境界。

20.为了论证“同一读者在不同的时段,对同一部(篇)作品的理解往往有深浅之别”。

21.示例:加深对作品的理解。

22.在“微阅读”时代,要学会选择读有分量的书,有质量的书,不读那些轻飘飘的、软绵绵的,放到嘴里就化的书;此外要把“浅层阅读”与“深层阅读”结合起来,对有滋味的文章要慢“吃”细“品”,读出书中的味道。

三、23.略

附加题

1.以动衬静。诗人以悠然的钟声和人声来衬托山寺的僻静。

2.流露出诗人隐逸的志趣和消极避世的孤独寂寞的情绪。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》