浙江省临海市杜桥中学高中历史选修四课件:2.1 儒家文化的创始人 孔子(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙江省临海市杜桥中学高中历史选修四课件:2.1 儒家文化的创始人 孔子(共34张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-17 18:55:27 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第二单元

1、儒家文化创始人孔子

2、西方古典哲学的代表柏拉图

3、古希腊文化的集大成者亚里士多德

北京奥运会开幕式上孔子三千弟子吟诵《论语》

“有朋自远方来,不亦乐乎?” ——《论语 学而》

“四海之内,皆兄弟也” ——《论语 颜渊》

“礼之用,和为贵” ——《论语 学而》

“知之为知之,不知为不知,是知也” ——《论语 为政》

“学而不厌,诲人不倦” ——《论语 述而》

儒家文化的创始人

------孔子

《课程标准》要求:

了解孔子的生平,基本思想观点和政治主张,探讨孔子在中国以及世界思想上的地位和影响。

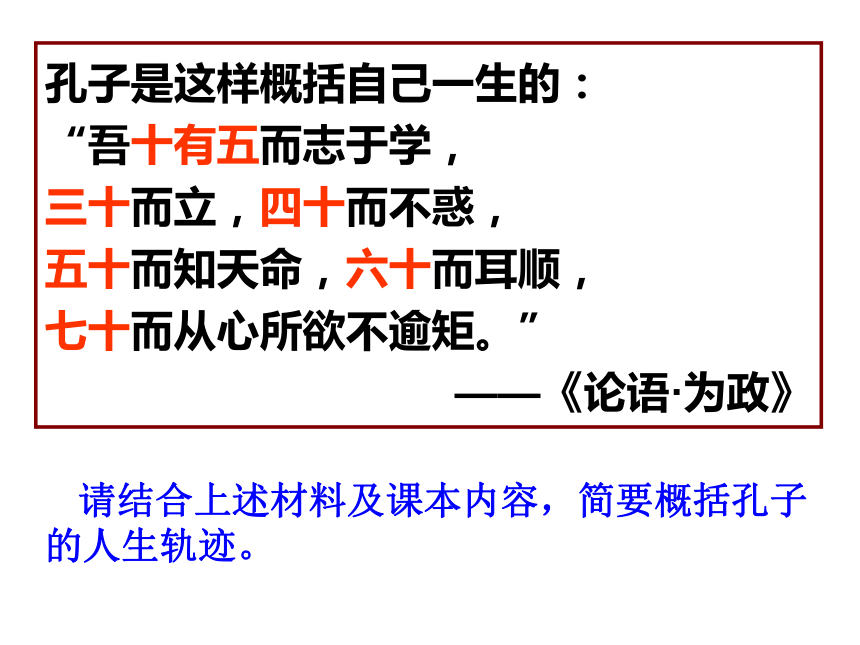

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,

三十而立,四十而不惑,

五十而知天命,六十而耳顺,

七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

请结合上述材料及课本内容,简要概括孔子的人生轨迹。

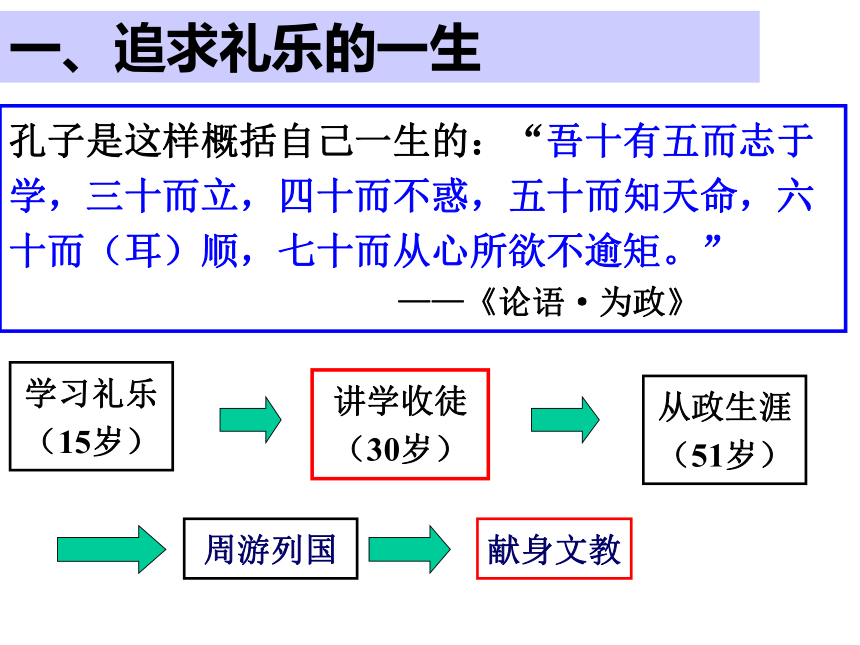

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

一、追求礼乐的一生

学习礼乐

(15岁)

讲学收徒

(30岁)

从政生涯

(51岁)

周游列国

献身文教

“礼乐文明”可以说是人类的一种文明制度,孔夫子一生奔波,所追求的目标就是“礼乐制度”的实现。

“礼”包括典章制度和人的行为准则、道德规范、尊卑秩序以及礼仪规矩等等。人的嗜欲好恶,都由礼来节制。礼与法有点相似,但又不同,法是强硬的、缺少人情味的,而礼则是有温情的,是与道德、教养相联系的。在法的面前,人考虑的是敢不敢那样做;在礼的面前,人考虑的是应该不应该那样做。“乐”是指音乐,人的喜怒哀乐之情,都可以通过乐来表达,同时也可以在乐声中化解,负责调和人的性情 。“礼”负责规范人的行为。“礼乐”的目的在于教化,诱导人向善,让社会处于平和的状态中。

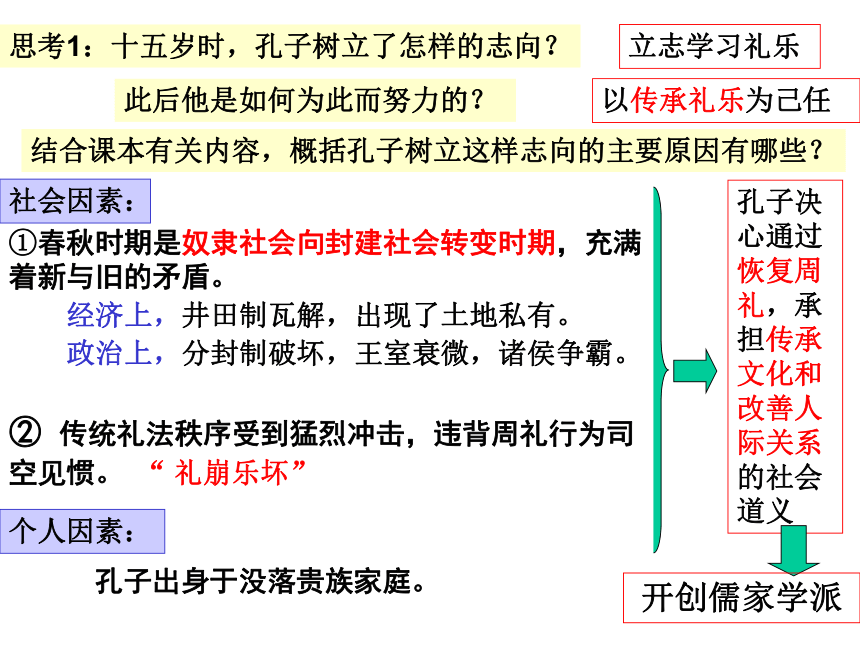

思考1:十五岁时,孔子树立了怎样的志向?

立志学习礼乐

此后他是如何为此而努力的?

以传承礼乐为己任

结合课本有关内容,概括孔子树立这样志向的主要原因有哪些?

社会因素:

①春秋时期是奴隶社会向封建社会转变时期,充满

着新与旧的矛盾。

经济上,井田制瓦解,出现了土地私有。

政治上,分封制破坏,王室衰微,诸侯争霸。

② 传统礼法秩序受到猛烈冲击,违背周礼行为司

空见惯。 “ 礼崩乐坏”

孔子决心通过恢复周礼,承担传承文化和改善人际关系的社会道义

开创儒家学派

个人因素:

孔子出身于没落贵族家庭。

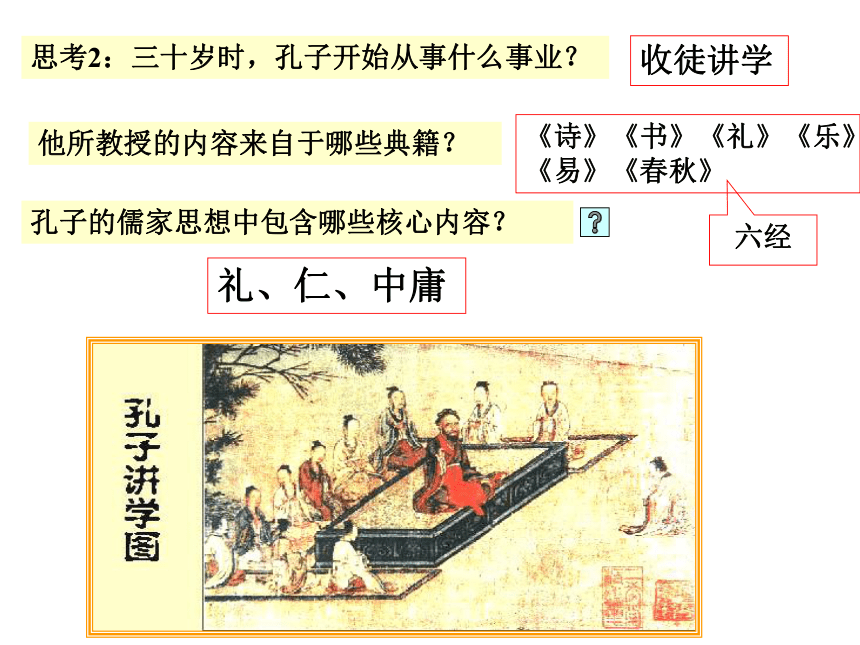

思考2:三十岁时,孔子开始从事什么事业?

收徒讲学

他所教授的内容来自于哪些典籍?

《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

六经

孔子的儒家思想中包含哪些核心内容?

礼、仁、中庸

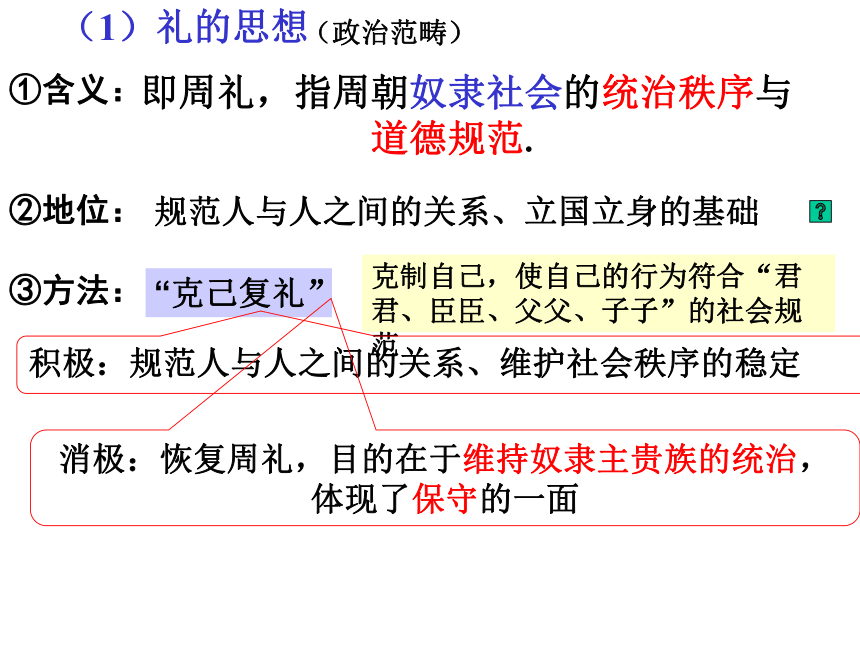

(1)礼的思想

①含义:

②地位:

③方法:

规范人与人之间的关系、立国立身的基础

“克己复礼”

即周礼,指周朝奴隶社会的统治秩序与道德规范.

克制自己,使自己的行为符合“君君、臣臣、父父、子子”的社会规范

积极:规范人与人之间的关系、维护社会秩序的稳定

消极:恢复周礼,目的在于维持奴隶主贵族的统治,体现了保守的一面

(政治范畴)

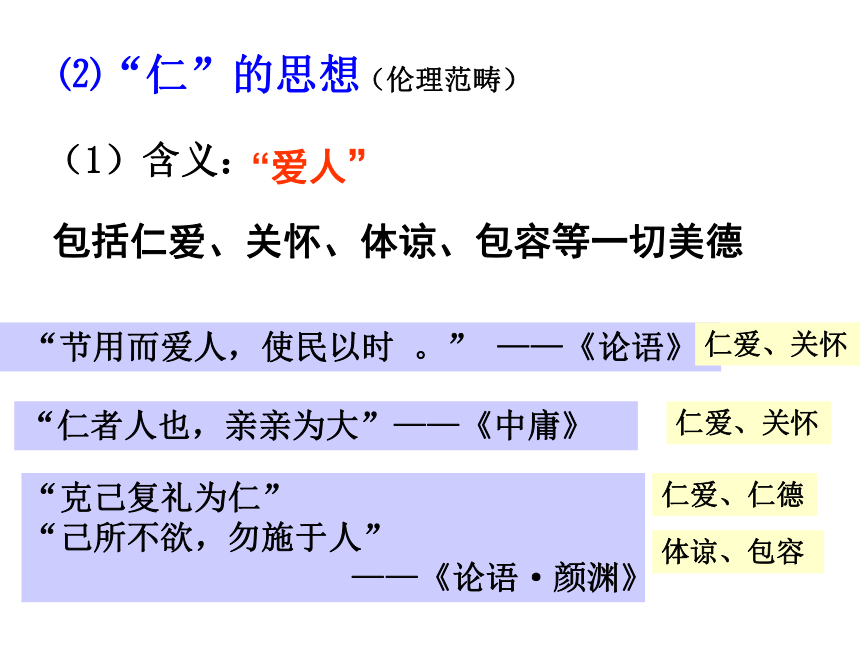

(1)含义:

“爱人”

包括仁爱、关怀、体谅、包容等一切美德

“节用而爱人,使民以时 。” ——《论语》

“克己复礼为仁”

“己所不欲,勿施于人”

——《论语·颜渊》

“仁者人也,亲亲为大”——《中庸》

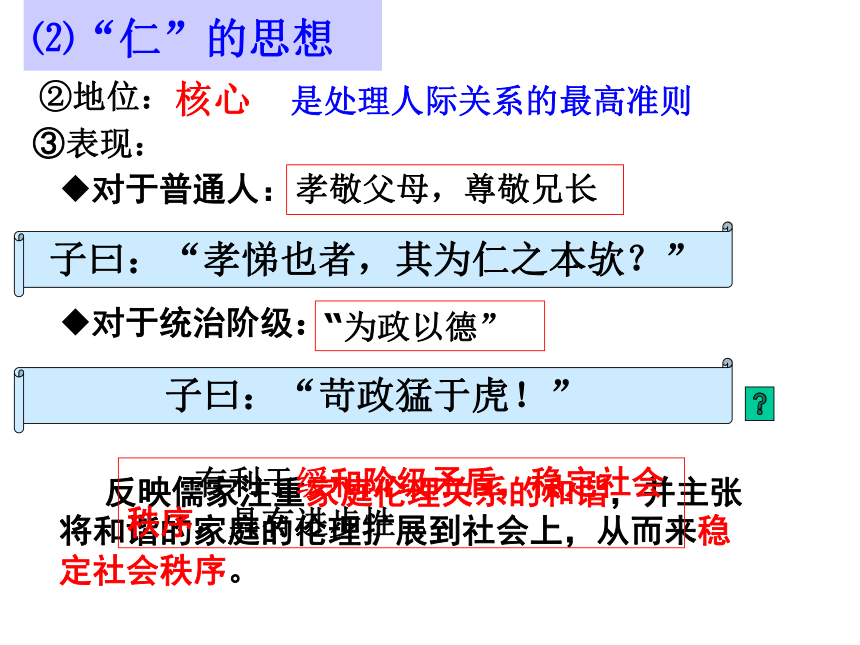

⑵“仁”的思想

仁爱、关怀

仁爱、关怀

仁爱、仁德

体谅、包容

(伦理范畴)

②地位:

核心 是处理人际关系的最高准则

③表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

对于普通人:

孝敬父母,尊敬兄长

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

子曰:“苛政猛于虎!”

反映儒家注重家庭伦理关系的和谐,并主张将和谐的家庭的伦理扩展到社会上,从而来稳定社会秩序。

有利于缓和阶级矛盾,稳定社会秩序,具有进步性 。

⑵“仁”的思想

思考:仁与礼的关系怎样

礼仁关系:

礼:等级规范; 仁:人际关系

礼 √ 仁 Χ

礼 Χ 仁 √

“礼中有仁,仁中有礼”

维护既贵贱分明又社会安定的统治秩序

协调礼和仁的方法:中庸

——矛盾激化

——模糊上下尊卑

a、中庸的含义:“过犹不及”,处理任何事情都不偏不倚,恰到好处,“恰如其分”。

b、达到中庸的做法:

c、中庸与仁礼的关系

“和而不同”

⑶中庸之道 (方法论)

质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

礼与仁的关系

仁

礼

中庸

方法论

探究:我们应该怎样认识孔子的中庸思想?

它是墙头草两边倒吗?

“中庸” 的本意是:“去其两端,取其中而用之。”也就是去除偏激,选择正确的道路。

中庸

折中

中庸思想要求执政者妥善协调各方面的矛盾,实现“和为贵”(和谐)的价值目标。

仁、礼和中庸思想是孔子创立的儒家学说的主要内容,如何理解三者之间的关系?

(1)仁是孔子儒家思想的核心,是处理人际关系的最高准则,希望通过仁爱来缓和阶级矛盾,实现社会的稳定;

(2)礼作为立国立身的基础,孔子主张恢复周礼,维护社会等级秩序,并将礼和仁有机地结合起来。让仁有礼的约束而不失于无序,让礼体现仁的精神而不流域形式,以此维护奴隶主阶级的统治;

(3)中庸思想,用以协调礼和仁的关系,避免过犹不及,实现礼和仁的和谐统一;

总之,三者相互渗透,相互作用,共同构成了孔子儒家思想的核心。

儒家思想

礼

仁

中庸

儒家思想奠定了中国封建社会传统政治的理论基础,也成为中国古代传统文化的核心内容。

孔子虽非帝王,但历代帝王皆以孔子的思想治国,故敬奉为先帝,特做帝王像 。康熙帝尊孔子为“万世师表”,你如何理解?

孔子的思想有利于稳定社会、缓和矛盾、维护一统

春秋(出现)

战国(不被重视)

秦朝(打击)

汉代(主流)

宋代(理学)

明清(批判继承)

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

一、追求礼乐的一生

学习礼乐

(15岁)

讲学收徒

(30岁)

从政生涯

(51岁)

周游列国

献身文教

思考3:五十多岁时,孔子的命运又发生了什么转变?结果如何?

开始从政,但昙花一现,此后周游列国,宣传政治主张,但没被采纳。

原因:春秋时期,诸位争霸,崇尚武力,轻视礼仪。孔子的主张不适应当时统治者统治的需要。

孔子的教育成就

①教育对象:

②教育目标:

③教学方法:

④教学内容:

思考4:接近古稀之年的孔子,最终选择了什么事业?

其成就体现在哪些方面?

打破奴隶主贵族垄断教育的局面

六经在我国两千多年的封建社会里一直是官学和私学的最基本的教材。

使中国古典文化绵绵不绝。

对后世教育影响深远

开创私学,“有教无类”

不仅把学生培养“成人”,而且要培养成“君子”

因材施教,注重言传身教

孔子晚年整理编撰出“六经”

仁与礼的统一,兼济天下

孔子的教育思想和教育方法有哪些对今天的教育仍具时代意义?

(1)办学思想:有教无类,不分贫富贵贱,都有平等接受教育的机会,这对我们今天普及义务教育仍有时代意义;

(2)教学目标:孔子教学的目的是使学生 “成人”,要他们合乎礼数,合乎忠信,有仁爱之心,不仅加强自我修养,更要兼济天下,这对我们今天培养社会主义建设人才仍有时代意义;

(3)教学方法:注重因材施教,循循善诱,举一反三、言传身教等方法对我们今天教育方法的改进、素质教育的实施仍有重大现实意义。

思考5:孔子一生的思想与行动对后世产生了怎样的影响?

1.对中国:

2.对亚洲乃至世界:

①文化上:成为中国古代传统文化核心内容

②政治上: 奠定了中国封建社会传统政治的理论基础

③教育方面:创办私学,改变了贵族垄断文化教育的局面

朝鲜、日本建孔庙;欧洲思想家受启发、借鉴;

2004年11月21日,全球第一所“孔子学院”在韩国首都首尔挂牌。

北欧孔子学院在瑞典首都斯德哥尔摩成立

非洲首家孔子学院落户肯尼亚

1988年,75位诺贝尔奖获得者在法国巴黎发表宣言:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前去汲取孔子的智慧”。

2005年9月28日全球首次举行联合祭孔,参加祭典的澳大利亚墨尔本大学教授安黛丽·霍尔说:“儒家思想的精要之语对世人可以起到警醒作用,儒家的一些价值观念正在融入世界文化的主流。”

孔子是我国伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。

原因:春秋时期,社会转型,礼崩乐坏

内容:

开创私学 (实践)

教学思想

(有教无类、因材施教、培养“君子”)

后世影响

礼与仁的关系

礼

仁

中庸

传承礼乐

教育思想

儒家思想

自学礼乐

开办私学

从政失败

周游列国

献身文教

小结:

1.对中国:

2.对亚洲乃至世界:

答:

(1)倡导“道德规范”

(2)“以人为本”

(3)“和为贵”

(4)“义利观”

(5)“大一统”

思考感悟:

如何认识儒家思想的现代价值?

----有利于培养现代公民意识

----有利于社会主义民主政治建设

----有利于构建和谐社会

----有利于社会主义市场经济的完善

----有利于维护国家的统一和安定

阅读下列材料:

材料一:“克已复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿动。”“天下有道,则礼乐征伐自天出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。” ——《论语》

材料二:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之……予为政焉用杀?子欲善而民善也。” ——《论语》

材料三:“夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。” ——《韩非子》

材料四:“在中国的王道,看上去虽然好像是和霸道相对立的东西,其实却是兄弟。”

——鲁迅《关于中国的二、三事》

巩固训练

材料一:“克已复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿动。”“天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”

——《论语》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出孔子所说的“礼”的实质是什么?

奴隶主阶级的统治秩序

材料二:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之……予为政焉用杀?子欲善而民善也。”

——《论语》

材料三:“夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。” ——《韩非子》

(2)概括材料二、三在目的上的相同点和方式途径上的不同点。

相同:都为统治阶级提供治国方案

不同:孔子重视“德”,以德治民,反对苛政和刑杀;

韩非子重视刑法,以严刑峻法来镇压人民的反抗。

(3)材料四鲁迅揭示了什么实质性问题?

材料四:“在中国的王道,看上去虽然好像是和霸道相对立的东西,其实却是兄弟。”

——鲁迅《关于中国的二、三事》

鲁迅指出无论是儒家思想还是法家思想,都是体现统治阶级的意志。

以武力、刑法、权势等统治天下的政策

以仁义治天下,以德政安抚臣民的统治方法

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,

三十而立,四十而不惑,

五十而知天命,六十而耳顺,

七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

这段话反映了孔子的一生具有怎样的品质?

志向专一,执著探索,不断完善自己

阅读下列材料:

1、非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语.颜渊》

2、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

——《论语.八佾》

3、道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之

以礼,有耻且格。 ——《论语.为政》

4、君子和而不同,小人同而不和?

——《论语.子路》

请回答:

概括孔子上述言论反映出他具有哪些思想主张。

礼、仁、中庸

鲁国曾发生三家执政大夫动用天子所用礼乐祭祖的事情。 三家大夫分别是孟孙氏、叔孙氏和季孙氏。他们都是鲁桓公的后代,所以也称为“三桓”。他们是鲁国最有权势的三大家族,其中又以季氏权势最大,专鲁国之政。 根据当时周礼的规定,只有天子祭祖时才可以用八佾舞,佾是古代乐舞的行列,八佾为8行,每行8人,而大夫只能用四佾。但季氏不顾这些,坚持用八佾舞祭祀祖先。这让鲁国国君鲁昭公非常狼狈。刚从洛邑学周礼回来的孔子,对此也非常不满,他流传至今的名言“是可忍也,孰不可忍也”,就是针对季氏破坏礼制的严厉批评。

“是可忍也,孰不可忍也”

克己复礼

公元前517年,孔子因鲁国内乱前去齐国,路经泰山,看到一妇人在墓前哭祭,看上去悲痛万分。孔子让弟子上前打听。妇人说出了自己的痛苦。她说:我的公公是被老虎咬死的,我的丈夫又被老虎咬死,现在儿子还是死于虎口。孔子问她为何不离去?妇人答道:因为山里没有苛政。 妇人一家为逃避沉重的赋税徭役,而宁可死于虎口,其悲惨遭遇,让孔子师徒非常震动,孔子感慨道:苛政比老虎还要凶猛啊!并让弟子们记在心里。

“苛政猛于虎”

为政以德

第二单元

1、儒家文化创始人孔子

2、西方古典哲学的代表柏拉图

3、古希腊文化的集大成者亚里士多德

北京奥运会开幕式上孔子三千弟子吟诵《论语》

“有朋自远方来,不亦乐乎?” ——《论语 学而》

“四海之内,皆兄弟也” ——《论语 颜渊》

“礼之用,和为贵” ——《论语 学而》

“知之为知之,不知为不知,是知也” ——《论语 为政》

“学而不厌,诲人不倦” ——《论语 述而》

儒家文化的创始人

------孔子

《课程标准》要求:

了解孔子的生平,基本思想观点和政治主张,探讨孔子在中国以及世界思想上的地位和影响。

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,

三十而立,四十而不惑,

五十而知天命,六十而耳顺,

七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

请结合上述材料及课本内容,简要概括孔子的人生轨迹。

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

一、追求礼乐的一生

学习礼乐

(15岁)

讲学收徒

(30岁)

从政生涯

(51岁)

周游列国

献身文教

“礼乐文明”可以说是人类的一种文明制度,孔夫子一生奔波,所追求的目标就是“礼乐制度”的实现。

“礼”包括典章制度和人的行为准则、道德规范、尊卑秩序以及礼仪规矩等等。人的嗜欲好恶,都由礼来节制。礼与法有点相似,但又不同,法是强硬的、缺少人情味的,而礼则是有温情的,是与道德、教养相联系的。在法的面前,人考虑的是敢不敢那样做;在礼的面前,人考虑的是应该不应该那样做。“乐”是指音乐,人的喜怒哀乐之情,都可以通过乐来表达,同时也可以在乐声中化解,负责调和人的性情 。“礼”负责规范人的行为。“礼乐”的目的在于教化,诱导人向善,让社会处于平和的状态中。

思考1:十五岁时,孔子树立了怎样的志向?

立志学习礼乐

此后他是如何为此而努力的?

以传承礼乐为己任

结合课本有关内容,概括孔子树立这样志向的主要原因有哪些?

社会因素:

①春秋时期是奴隶社会向封建社会转变时期,充满

着新与旧的矛盾。

经济上,井田制瓦解,出现了土地私有。

政治上,分封制破坏,王室衰微,诸侯争霸。

② 传统礼法秩序受到猛烈冲击,违背周礼行为司

空见惯。 “ 礼崩乐坏”

孔子决心通过恢复周礼,承担传承文化和改善人际关系的社会道义

开创儒家学派

个人因素:

孔子出身于没落贵族家庭。

思考2:三十岁时,孔子开始从事什么事业?

收徒讲学

他所教授的内容来自于哪些典籍?

《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

六经

孔子的儒家思想中包含哪些核心内容?

礼、仁、中庸

(1)礼的思想

①含义:

②地位:

③方法:

规范人与人之间的关系、立国立身的基础

“克己复礼”

即周礼,指周朝奴隶社会的统治秩序与道德规范.

克制自己,使自己的行为符合“君君、臣臣、父父、子子”的社会规范

积极:规范人与人之间的关系、维护社会秩序的稳定

消极:恢复周礼,目的在于维持奴隶主贵族的统治,体现了保守的一面

(政治范畴)

(1)含义:

“爱人”

包括仁爱、关怀、体谅、包容等一切美德

“节用而爱人,使民以时 。” ——《论语》

“克己复礼为仁”

“己所不欲,勿施于人”

——《论语·颜渊》

“仁者人也,亲亲为大”——《中庸》

⑵“仁”的思想

仁爱、关怀

仁爱、关怀

仁爱、仁德

体谅、包容

(伦理范畴)

②地位:

核心 是处理人际关系的最高准则

③表现:

对于统治阶级:

“为政以德”

对于普通人:

孝敬父母,尊敬兄长

子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”

子曰:“苛政猛于虎!”

反映儒家注重家庭伦理关系的和谐,并主张将和谐的家庭的伦理扩展到社会上,从而来稳定社会秩序。

有利于缓和阶级矛盾,稳定社会秩序,具有进步性 。

⑵“仁”的思想

思考:仁与礼的关系怎样

礼仁关系:

礼:等级规范; 仁:人际关系

礼 √ 仁 Χ

礼 Χ 仁 √

“礼中有仁,仁中有礼”

维护既贵贱分明又社会安定的统治秩序

协调礼和仁的方法:中庸

——矛盾激化

——模糊上下尊卑

a、中庸的含义:“过犹不及”,处理任何事情都不偏不倚,恰到好处,“恰如其分”。

b、达到中庸的做法:

c、中庸与仁礼的关系

“和而不同”

⑶中庸之道 (方法论)

质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

礼与仁的关系

仁

礼

中庸

方法论

探究:我们应该怎样认识孔子的中庸思想?

它是墙头草两边倒吗?

“中庸” 的本意是:“去其两端,取其中而用之。”也就是去除偏激,选择正确的道路。

中庸

折中

中庸思想要求执政者妥善协调各方面的矛盾,实现“和为贵”(和谐)的价值目标。

仁、礼和中庸思想是孔子创立的儒家学说的主要内容,如何理解三者之间的关系?

(1)仁是孔子儒家思想的核心,是处理人际关系的最高准则,希望通过仁爱来缓和阶级矛盾,实现社会的稳定;

(2)礼作为立国立身的基础,孔子主张恢复周礼,维护社会等级秩序,并将礼和仁有机地结合起来。让仁有礼的约束而不失于无序,让礼体现仁的精神而不流域形式,以此维护奴隶主阶级的统治;

(3)中庸思想,用以协调礼和仁的关系,避免过犹不及,实现礼和仁的和谐统一;

总之,三者相互渗透,相互作用,共同构成了孔子儒家思想的核心。

儒家思想

礼

仁

中庸

儒家思想奠定了中国封建社会传统政治的理论基础,也成为中国古代传统文化的核心内容。

孔子虽非帝王,但历代帝王皆以孔子的思想治国,故敬奉为先帝,特做帝王像 。康熙帝尊孔子为“万世师表”,你如何理解?

孔子的思想有利于稳定社会、缓和矛盾、维护一统

春秋(出现)

战国(不被重视)

秦朝(打击)

汉代(主流)

宋代(理学)

明清(批判继承)

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

一、追求礼乐的一生

学习礼乐

(15岁)

讲学收徒

(30岁)

从政生涯

(51岁)

周游列国

献身文教

思考3:五十多岁时,孔子的命运又发生了什么转变?结果如何?

开始从政,但昙花一现,此后周游列国,宣传政治主张,但没被采纳。

原因:春秋时期,诸位争霸,崇尚武力,轻视礼仪。孔子的主张不适应当时统治者统治的需要。

孔子的教育成就

①教育对象:

②教育目标:

③教学方法:

④教学内容:

思考4:接近古稀之年的孔子,最终选择了什么事业?

其成就体现在哪些方面?

打破奴隶主贵族垄断教育的局面

六经在我国两千多年的封建社会里一直是官学和私学的最基本的教材。

使中国古典文化绵绵不绝。

对后世教育影响深远

开创私学,“有教无类”

不仅把学生培养“成人”,而且要培养成“君子”

因材施教,注重言传身教

孔子晚年整理编撰出“六经”

仁与礼的统一,兼济天下

孔子的教育思想和教育方法有哪些对今天的教育仍具时代意义?

(1)办学思想:有教无类,不分贫富贵贱,都有平等接受教育的机会,这对我们今天普及义务教育仍有时代意义;

(2)教学目标:孔子教学的目的是使学生 “成人”,要他们合乎礼数,合乎忠信,有仁爱之心,不仅加强自我修养,更要兼济天下,这对我们今天培养社会主义建设人才仍有时代意义;

(3)教学方法:注重因材施教,循循善诱,举一反三、言传身教等方法对我们今天教育方法的改进、素质教育的实施仍有重大现实意义。

思考5:孔子一生的思想与行动对后世产生了怎样的影响?

1.对中国:

2.对亚洲乃至世界:

①文化上:成为中国古代传统文化核心内容

②政治上: 奠定了中国封建社会传统政治的理论基础

③教育方面:创办私学,改变了贵族垄断文化教育的局面

朝鲜、日本建孔庙;欧洲思想家受启发、借鉴;

2004年11月21日,全球第一所“孔子学院”在韩国首都首尔挂牌。

北欧孔子学院在瑞典首都斯德哥尔摩成立

非洲首家孔子学院落户肯尼亚

1988年,75位诺贝尔奖获得者在法国巴黎发表宣言:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前去汲取孔子的智慧”。

2005年9月28日全球首次举行联合祭孔,参加祭典的澳大利亚墨尔本大学教授安黛丽·霍尔说:“儒家思想的精要之语对世人可以起到警醒作用,儒家的一些价值观念正在融入世界文化的主流。”

孔子是我国伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。

原因:春秋时期,社会转型,礼崩乐坏

内容:

开创私学 (实践)

教学思想

(有教无类、因材施教、培养“君子”)

后世影响

礼与仁的关系

礼

仁

中庸

传承礼乐

教育思想

儒家思想

自学礼乐

开办私学

从政失败

周游列国

献身文教

小结:

1.对中国:

2.对亚洲乃至世界:

答:

(1)倡导“道德规范”

(2)“以人为本”

(3)“和为贵”

(4)“义利观”

(5)“大一统”

思考感悟:

如何认识儒家思想的现代价值?

----有利于培养现代公民意识

----有利于社会主义民主政治建设

----有利于构建和谐社会

----有利于社会主义市场经济的完善

----有利于维护国家的统一和安定

阅读下列材料:

材料一:“克已复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿动。”“天下有道,则礼乐征伐自天出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。” ——《论语》

材料二:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之……予为政焉用杀?子欲善而民善也。” ——《论语》

材料三:“夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。” ——《韩非子》

材料四:“在中国的王道,看上去虽然好像是和霸道相对立的东西,其实却是兄弟。”

——鲁迅《关于中国的二、三事》

巩固训练

材料一:“克已复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿动。”“天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”

——《论语》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出孔子所说的“礼”的实质是什么?

奴隶主阶级的统治秩序

材料二:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之……予为政焉用杀?子欲善而民善也。”

——《论语》

材料三:“夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。” ——《韩非子》

(2)概括材料二、三在目的上的相同点和方式途径上的不同点。

相同:都为统治阶级提供治国方案

不同:孔子重视“德”,以德治民,反对苛政和刑杀;

韩非子重视刑法,以严刑峻法来镇压人民的反抗。

(3)材料四鲁迅揭示了什么实质性问题?

材料四:“在中国的王道,看上去虽然好像是和霸道相对立的东西,其实却是兄弟。”

——鲁迅《关于中国的二、三事》

鲁迅指出无论是儒家思想还是法家思想,都是体现统治阶级的意志。

以武力、刑法、权势等统治天下的政策

以仁义治天下,以德政安抚臣民的统治方法

孔子是这样概括自己一生的:

“吾十有五而志于学,

三十而立,四十而不惑,

五十而知天命,六十而耳顺,

七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》

这段话反映了孔子的一生具有怎样的品质?

志向专一,执著探索,不断完善自己

阅读下列材料:

1、非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语.颜渊》

2、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

——《论语.八佾》

3、道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之

以礼,有耻且格。 ——《论语.为政》

4、君子和而不同,小人同而不和?

——《论语.子路》

请回答:

概括孔子上述言论反映出他具有哪些思想主张。

礼、仁、中庸

鲁国曾发生三家执政大夫动用天子所用礼乐祭祖的事情。 三家大夫分别是孟孙氏、叔孙氏和季孙氏。他们都是鲁桓公的后代,所以也称为“三桓”。他们是鲁国最有权势的三大家族,其中又以季氏权势最大,专鲁国之政。 根据当时周礼的规定,只有天子祭祖时才可以用八佾舞,佾是古代乐舞的行列,八佾为8行,每行8人,而大夫只能用四佾。但季氏不顾这些,坚持用八佾舞祭祀祖先。这让鲁国国君鲁昭公非常狼狈。刚从洛邑学周礼回来的孔子,对此也非常不满,他流传至今的名言“是可忍也,孰不可忍也”,就是针对季氏破坏礼制的严厉批评。

“是可忍也,孰不可忍也”

克己复礼

公元前517年,孔子因鲁国内乱前去齐国,路经泰山,看到一妇人在墓前哭祭,看上去悲痛万分。孔子让弟子上前打听。妇人说出了自己的痛苦。她说:我的公公是被老虎咬死的,我的丈夫又被老虎咬死,现在儿子还是死于虎口。孔子问她为何不离去?妇人答道:因为山里没有苛政。 妇人一家为逃避沉重的赋税徭役,而宁可死于虎口,其悲惨遭遇,让孔子师徒非常震动,孔子感慨道:苛政比老虎还要凶猛啊!并让弟子们记在心里。

“苛政猛于虎”

为政以德

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦