北京市中国人民大学附属中学2024—2025学年高二上学期第二次统一练习语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 北京市中国人民大学附属中学2024—2025学年高二上学期第二次统一练习语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 23:36:19 | ||

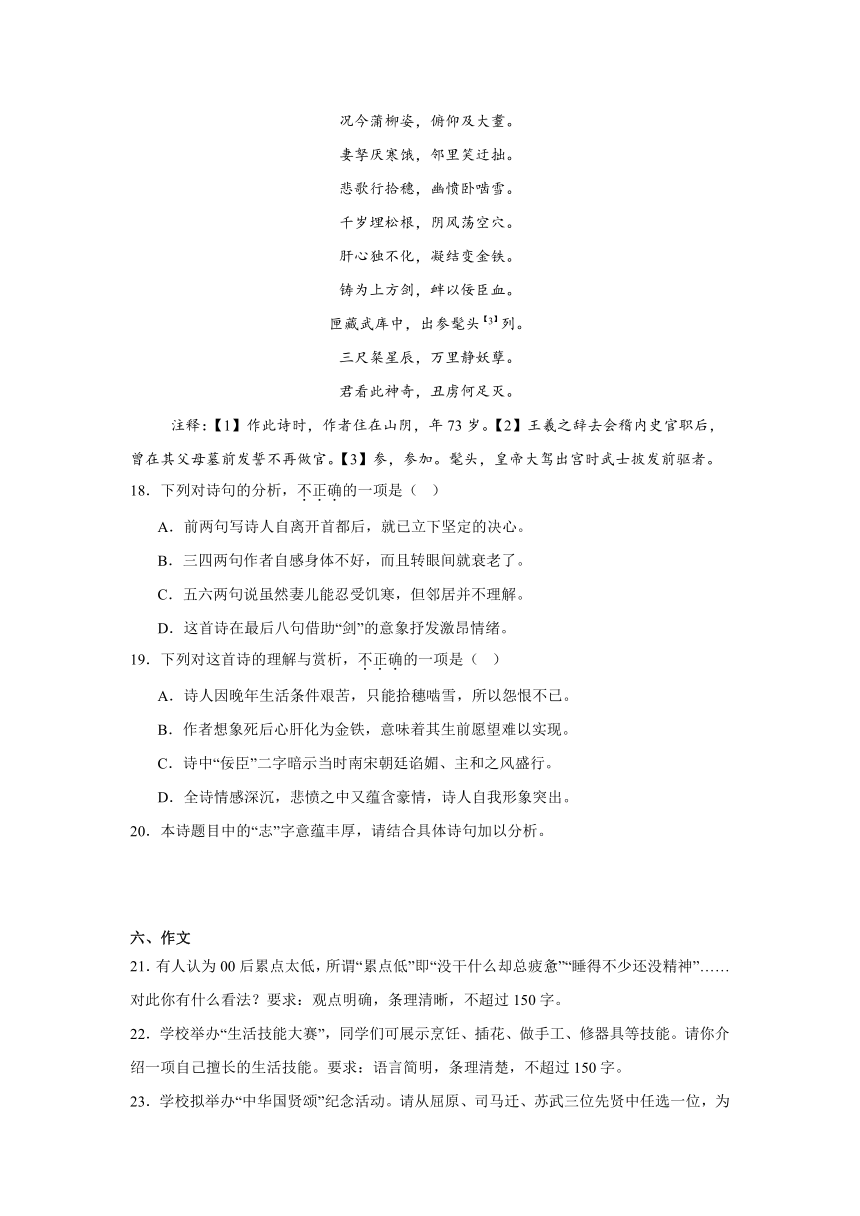

图片预览

文档简介

北京市中国人民大学附属中学2024—2025学年高二上学期第二次统一练习语文试卷

一、文言小题

1.下列各句中加点词解释不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 嫉妒

B.《小雅》怨诽而不乱 诽谤

C.不获世之滋垢 黑的

D.楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也 责怪

2.下列各句中加点词解释不正确的一项是( )

A.置币遗单于 财物

B.而收系张胜 收买

C.单于闻陵与子卿素厚 向来

D.如惠语以让单于 责备

3.下列各项中加点词用法与意义相同的一项是( )

A.爽然自失 今日降,明日复然

B.虽放流,眷顾楚国 虽与日月争光可也

C.信而见疑,忠而被谤 见犯乃死,重负国

D.怀王乃悉发国中兵 羝乳乃得归

4.下列各项中加点词用法与意义相同的一项是( )

A.又因厚币用事者臣靳尚 欲因此时降武

B.若《离骚》者,可谓兼之矣 若知我不降明

C.何故怀瑾握瑜而自令见放为 子卿尚复谁为乎

D.故忧愁幽思而作《离骚》 《国风》好色而不淫

5.下列各句中不含有通假字的一项是( )

A.离骚者,犹离忧也 B.其称文小而其指极大

C.何不餔其糟而啜其醨 D.前以降及物故

6.下列各项中加点词与现代汉语意义相同的一项是( )

A.而设诡辩于怀王之宠姬郑袖 B.颜色憔悴,形容枯槁

C.以货物与常 D.大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知

7.下列各项中句式与其他三项不同的一项是( )

A.故内惑于郑袖 B.竟为秦所灭

C.何以汝为见 D.皆为陛下所成就

8.下列各项中句式与其他三项不同的一项是( )

A.大破楚师于丹、淅 B.卒使上官大夫短屈原于顷襄王

C.为降虏于蛮夷 D.陵与卫律之罪上通于天

9.下列关于屈原的文学常识,正确的一项是( )

A.屈原,芈姓,名平,字原,战国时期楚国政治家,伟大的现实主义诗人。

B.屈原提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联秦抗齐。

C.屈原代表作有抒情长诗《离骚》,他还创作了《天问》《招魂》《九歌》等。

D.东汉刘向把屈原、宋玉等人的作品编选成《楚辞》,他还编纂过《战国策》。

10.下列关于《汉书》相关的文学常识,不正确的一项是( )

A.《汉书》,又称《前汉书》,是中国第一部编年体断代史,“二十四史”之一。

B.《汉书》由东汉班固编撰,前后历时二十余年,内容包括纪、表、志、传等。

C.《汉书》的八表由班固之妹班昭补写而成,《汉书》的天文志由马续补写而成。

D.班固是东汉的历史学家班彪之子,班超之兄,与班超有关的典故是“投笔从戎”。

二、名篇名句默写

11.在横线处填写作品原句。

①屈平正道直行,,谗人间之,可谓穷矣。(司马迁《屈原列传》)

②其志洁,;其行廉,。(司马迁《屈原列传》)

③忧劳可以兴国,,自然之理也。(欧阳修《五代史伶官传序》)

④,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?(欧阳修《五代史伶官传序》)

⑤沧海月明珠有泪,。(李商隐《锦瑟》)

⑥,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

三、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

材料一

当此之时,亮之素志,进欲龙骧虎视,包括四海,退欲跨陵边疆,震荡宇内。又自以为无身之日,则未有能蹈涉中原、抗衡上国者,是以用兵不戢,屡耀其武。然亮才,于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略。而所与对敌,或值人杰,加众寡不侔,攻守异体,故虽连年动众,未能有克。

(节选自陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

材料二

取之以仁义,守之以仁义者,周也。取之以诈力,守之以诈力者,秦也。以秦之所以取取之,以周之所以守守之者,汉也。仁义诈力杂用以取天下者,此孔明之所以失也。

曹操因衰乘危,得逞其奸,孔明耻之,欲信大义于天下。当此时,曹公威震四海,东据许、兖,南牧荆、豫,孔明之恃以胜之者,独以其区区之忠信,有以激天下之心耳。夫天下廉隅节概慷慨死义之士,固非心服曹氏也,特以威劫而强臣之,闻孔明之风,宜其千里之外有响应者,如此则虽无措足之地而天下固为之用矣。且夫杀一不辜而得天下,有所不为,而后天下忠臣义士乐为之死。刘表之丧,先主在荆州,孔明欲袭杀其孤,先主不忍也。其后刘璋以好逆之至蜀,不数月,扼其吭,拊其背,而夺之国。此其与曹操异者几希矣。曹、刘之不敌,天下之所共知也。言兵不若曹操之多,言地不若曹操之广,言战不若曹操之能,而有以一胜之者,区区之忠信也。孔明迁刘璋,既已失天下义士之望,乃始治兵振旅,为仁义之师,东向长驱,而欲天下响应,盖亦难矣。

曹操既死,子丕代立,当此之时,可以计破也。何者?操之临终,召丕而属之植,未尝不以谭、尚①为戒也。而丕与植,终于相残如此。此有可间之势,不过捐数十万金,使其大臣骨肉内自相残,然后举兵而伐之,此高祖所以灭项籍也。孔明既不能全其信义以服天下之心,又不能奋其智谋,以绝曹氏之手足,宜其屡战而屡却哉!故夫敌有可间之势,而不间者,汤、武行之为大义,非汤、武而行之为失机。此仁人君子大患也。

(节选自苏轼《诸葛亮论》)

【注】①谭、尚,即袁绍的两个儿子袁谭、袁尚,袁绍死后,他们兄弟相争。

12.下列对句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.是以用兵不戢,屡耀其武 停止

B.欲信大义于天下 相信

C.如此则虽无措足之地而天下固为之用矣 放置

D.此有可间之势 离间

13.下列各组句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.优于将略 请毕今日之欢,效死于前

B.取之以仁义,守之以仁义者 大臣亡罪夷灭者数十家

C.特以威劫而强臣之 众人皆醉而我独醒,是以见放

D.汤、武行之为大义 冀幸君之一悟,俗之一改也

14.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.陈寿认为,诸葛亮心怀大志,深谋远虑,他甚至想到自己去世之后,国家没有能够进攻中原、抗衡强魏的人。

B.苏轼认为,起初,天下那些品行端正、有操守气概,能为仁义慷慨赴死的士人,对曹操与孔明的态度并不同。

C.苏轼认为,刘璋因违逆了诸葛亮的心愿,所以没过几个月,诸葛亮就放逐了刘璋,这种做法实在与曹操无异。

D.曹操目光长远,他担忧自己去世之后,曹丕、曹植兄弟两人可能会失和。事实证明,他的担忧是有道理的。

15.关于诸葛亮失败的原因,陈寿与苏轼的看法有什么不同?请根据材料简要概括。

四、整本书阅读

阅读下面《论语》中的文字,按要求回答问题。

①子曰:“不患无位,患所以立。不患莫己知,求为可知也。”(《里仁》)

②子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”(《泰伯》)

③子贡曰:“有美玉于斯,温椟而藏诸?求善贾而沽诸?”子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也。”(《子罕》)

16.解释加点词“谷”。

17.结合上面的材料,概述孔子对出仕的看法。

五、古代诗歌阅读

阅读下面诗歌,完成下面小题。

书志【1】

陆游

往年出都门,誓墓【2】志已决。

况今蒲柳姿,俯仰及大耋。

妻孥厌寒饿,邻里笑迂拙。

悲歌行拾穗,幽愤卧啮雪。

千岁埋松根,阴风荡空穴。

肝心独不化,凝结变金铁。

铸为上方剑,衅以佞臣血。

匣藏武库中,出参髦头【3】列。

三尺粲星辰,万里静妖孽。

君看此神奇,丑虏何足灭。

注释:【1】作此诗时,作者住在山阴,年73岁。【2】王羲之辞去会稽内史官职后,曾在其父母墓前发誓不再做官。【3】参,参加。髦头,皇帝大驾出宫时武士披发前驱者。

18.下列对诗句的分析,不正确的一项是( )

A.前两句写诗人自离开首都后,就已立下坚定的决心。

B.三四两句作者自感身体不好,而且转眼间就衰老了。

C.五六两句说虽然妻儿能忍受饥寒,但邻居并不理解。

D.这首诗在最后八句借助“剑”的意象抒发激昂情绪。

19.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗人因晚年生活条件艰苦,只能拾穗啮雪,所以怨恨不已。

B.作者想象死后心肝化为金铁,意味着其生前愿望难以实现。

C.诗中“佞臣”二字暗示当时南宋朝廷谄媚、主和之风盛行。

D.全诗情感深沉,悲愤之中又蕴含豪情,诗人自我形象突出。

20.本诗题目中的“志”字意蕴丰厚,请结合具体诗句加以分析。

六、作文

21.有人认为00后累点太低,所谓“累点低”即“没干什么却总疲惫”“睡得不少还没精神”……对此你有什么看法?要求:观点明确,条理清晰,不超过150字。

22.学校举办“生活技能大赛”,同学们可展示烹饪、插花、做手工、修器具等技能。请你介绍一项自己擅长的生活技能。要求:语言简明,条理清楚,不超过150字。

23.学校拟举办“中华国贤颂”纪念活动。请从屈原、司马迁、苏武三位先贤中任选一位,为其写一首小诗或一段抒情文字。要求:感情真挚,语言生动,有感染力,不超过150字。

答案及简析

1.答案:B

简析:“诽” 应解释为 “指责”,而非 “诽谤”,“《小雅》怨诽而不乱” 意思是《小雅》虽多指责但不宣扬作乱。

2.答案:B

简析:“收系” 是 “关押、囚禁” 的意思,“而收系张胜” 即把张胜关押起来。

3.答案:C

简析:A 项 “然” 分别为 “…… 的样子”“这样”;B 项 “虽” 分别为 “虽然”“即使”;C 项 “见” 都表被动;D 项 “乃” 分别为 “就”“才”。

4.答案:A

简析:A 项 “因” 都是 “趁机” 的意思;B 项 “若” 分别为 “像”“你”;C 项 “为” 分别为句末语气助词 “呢”、介词 “替”;D 项 “而” 分别为表承接 “然后”、表转折 “却”。

5.答案:C

简析:A 项 “离” 通 “罹”,遭受;B 项 “指” 通 “旨”,意旨;D 项 “以” 通 “已”,已经;C 项没有通假字。

6.答案:D

简析:A 项 “诡辩” 古义为 “骗人的假话”,今义为 “无理狡辩”;B 项 “颜色” 古义为 “形体容貌”,今义为 “对事物的性质或形象加以描述”;C 项 “货物” 古义为 “财物”,今义为 “供出售的物品”;D 项 “安危” 古今义相同,都表示 “生死安危”。

7.答案:C

简析:A 项 “故内惑于郑袖” 是被动句,“于” 表被动;B 项 “竟为秦所灭” 是被动句,“为…… 所” 表被动;C 项 “何以汝为见” 是宾语前置句,正常语序为 “以何见汝为”;D 项 “皆为陛下所成就” 是被动句,“为…… 所” 表被动。

8.答案:D

简析:A 项 “大破楚师于丹、淅” 是状语后置句,正常语序为 “于丹、淅大破楚师”;B 项 “卒使上官大夫短屈原于顷襄王” 是状语后置句,正常语序为 “卒使上官大夫于顷襄王短屈原”;C 项 “为降虏于蛮夷” 是状语后置句,正常语序为 “于蛮夷为降虏”;D 项 “陵与卫律之罪上通于天” 是一般句式。

9.答案:C

简析:A 项屈原是伟大的浪漫主义诗人;B 项屈原对外力主联齐抗秦;D 项刘向是西汉人。

10.答案:A

简析:《汉书》是中国第一部纪传体断代史,不是编年体。

11.答案:

①竭忠尽智以事其君

②故其称物芳;故死而不容

③逸豫可以亡身

④夫祸患常积于忽微

⑤蓝田日暖玉生烟

⑥楼船夜雪瓜洲渡

简析:准确记忆并书写名篇名句,注意易错字词,如 “竭”“逸豫”“洲”“渡” 等。

12.答案:B

简析:“信” 通 “伸”,意为 “伸张”,“欲信大义于天下” 即想在天下伸张正义。

13.答案:C

简析:A 项 “于” 分别为 “比”“在”;B 项 “者” 分别为 “…… 的”“定语后置的标志”;C 项 “而” 都表原因,“因为”;D 项 “之” 分别为代词 “这件事”、助词 “用于主谓之间,取消句子独立性”。

14.答案:C

简析:原文 “其后刘璋以好逆之至蜀” 中 “逆” 是 “迎接” 的意思,不是 “违逆”,刘璋是以交好的态度迎接先主刘备到蜀地。

15.答案:

①陈寿认为诸葛亮在奇谋制胜、攻守布局等为将的谋略上有所欠缺。从材料一 “然亮才,于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略。而所与对敌,或值人杰,加众寡不侔,攻守异体,故虽连年动众,未能有克” 可看出。

②苏轼认为诸葛亮在仁义的坚守上未能善始善终,在时机把握上未能利用曹氏兄弟纷争达成目标。如材料二 “孔明既不能全其信义以服天下之心,又不能奋其智谋,以绝曹氏之手足,宜其屡战而屡却哉” 所述。

16.答案:俸禄

简析:“三年学,不至于谷” 中 “谷” 结合语境应理解为 “俸禄”,即读书三年没想到去做官得俸禄。

17.答案:孔子期待被赏识,积极对待出仕。他认为应担心自身能力不足而非无位,要提高从政素质;同时认为学有所成不追求做官难能可贵,反对以做官为学习目的。如 “不患无位,患所以立” 体现应注重能力培养;“三年学,不至于谷,不易得也” 表明反对功利性学习目的。

18.答案:C

简析:“妻孥厌寒饿” 中 “厌” 表示不能忍受饥寒,不是妻儿能忍受饥寒。

19.答案:A

简析:诗人的怨愤源于仕途坎坷、奸臣当道和壮志难酬等,并非仅仅因为晚年生活条件艰苦。

20.答案:

①前八句借王羲之典故立志不再为官,即便生活困苦也坚守,如 “往年出都门,誓墓志已决” 等句体现。

②“千岁” 四句表达死后爱国之志不变,“肝心独不化,凝结变金铁” 突出其爱国情怀的坚定。

③后八句表明内除奸佞、外灭仇敌的信念,“铸为上方剑,衅以佞臣血…… 君看此神奇,丑虏何足灭” 可看出其决心。

21.答案:示例从心理压力、生活方式和社会环境等方面分析 00 后累点低的原因,如信息爆炸、快节奏生活、电子产品使用、缺乏运动、社会期待和竞争压力等,并指出这是精力管理的选择和自我修复方式,应引导其保持身心健康,较为全面合理。

22.答案:示例围绕叠衣服技能展开,先说明其常见与实用,接着详细介绍 “三点一线” 叠法的步骤,包括找准三点、重叠两点、抖动整理和叠袖子等,最后强调其快速美观,符合说明类微写作要求,突出了技能的要点和优势。

23.答案:

示例一写屈原,用 “璀璨星辰”“纵身一跃”“爱国情怀” 等描述展现其形象和精神,引用诗句增强感染力,表达对其精神和诗篇的赞美,语言抒情且富有诗意。

示例二写司马迁,突出其史家担当、笔锋特点和《史记》的地位,表达对其精神的敬仰和激励作用,语言简洁有力,情感真挚。

参考译文:

材料一:

当那个时候,诸葛亮的理想是,进攻要像蛟龙举首猛虎雄视,一统四海,退守也要越过边疆,震慑天下。他还想到自己去世之后,蜀国没有能够进攻中原、抗衡强魏的人,因此他用兵不止,屡屡张扬武力。然而诸葛亮的才干,长于整治训练军队,奇谋制胜方面却有所欠缺,治理百姓之才干,强于他为将的谋略。而与他对阵作战的敌人,不乏人中豪杰,加上双方力量不对等,本应采取守势的蜀国却反而主动进攻,所以虽说连年兴师动众,却未能取得成功。

材料二:

用仁义来取得天下,用仁义来守护天下的,是周朝。用欺诈、暴力的手段来取得天下,用欺诈、暴力的手段来守护天下的,是秦朝。用秦朝取得天下的方法来夺取天下,用周朝守护天下的方法来守护天下的,是汉朝。而兼用仁义、欺诈、暴力的手段来夺取天下,这是孔明失败的原因啊。

曹操乘东汉末年国家衰微的局势,(用狡诈、暴力的手段)实现了他邪恶的目的,孔明以此为耻辱,想在天下伸张正义。这个时候,曹操已经威震天下,向东占据了许州、兖州,向南统治了荆州、豫州,孔明可以依靠并战胜他的办法,只有那一点点的忠诚信义,还想用它来激励天下的民心 。天下那些品行端正、有操守气概,能够为仁义慷慨赴死的士人,本来就不是发自内心地臣服曹操,只是因为受威势的胁迫才勉强向曹操称臣,他们听闻孔明的高风亮节,应该在千里之外也有响应的,这样一来,那么孔明即使没有安身立命的地方,而天下的人本来都可以为他所用。何况杀了一个无辜的人来得到天下,这样的事情不会去做,然后天下的忠臣义士才会乐意为他效全力而死。然而刘表死的时候,刘备在荆州,孔明却想偷袭杀掉刘表的孩子,但刘备不忍心。这之后刘璋以交好的态度迎接先主来到了蜀地,没过几个月,孔明就扼住他的咽喉,击打他的背,夺取了他的土地。这种做法和曹操有什么区别呢?曹军和刘军军力不相当,天下人都知道。就军队而言不如曹操的多,就土地而言不如曹操的广阔,就打仗而言不如曹操的战斗力强,但是有一点可以胜过他,那就是忠诚信义。孔明放逐了刘璋,已经辜负了天下有志之士的期望,这时才开始治理军队振奋士气,成为仁义之师,向东长驱直入,再想着让天下人响应,大概也很难了。

曹操去世后,他的儿子曹丕立为君主,在这个时候,孔明可以用计谋击败曹丕。为什么呢?曹操临终的时候,召见并嘱咐曹丕、曹植,不是没有以袁绍的两个儿子袁谭、袁尚相争的史实作为告诫。可是曹丕和曹植,最终却那样地自相残杀。这时有了可离间的机会,只不过需要拿出几十万金钱,让他那些大臣以及他们兄弟在内部互相残杀,这之后再发兵征讨曹氏,这正是汉高祖刘邦灭掉项羽的办法啊。孔明既不能保全自身的信义来让天下人信服,又不能施展他的才智来斩断曹氏兄弟的手足之情,他屡战屡败就是应该的了!所以有了可离间敌人的机会却不去离间,商汤王、周武王这样做是施行大义,不是商汤王、周武王那样的人却这样做就是丧失时机。这是仁人君子最担心的。

一、文言小题

1.下列各句中加点词解释不正确的一项是( )

A.争宠而心害其能 嫉妒

B.《小雅》怨诽而不乱 诽谤

C.不获世之滋垢 黑的

D.楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也 责怪

2.下列各句中加点词解释不正确的一项是( )

A.置币遗单于 财物

B.而收系张胜 收买

C.单于闻陵与子卿素厚 向来

D.如惠语以让单于 责备

3.下列各项中加点词用法与意义相同的一项是( )

A.爽然自失 今日降,明日复然

B.虽放流,眷顾楚国 虽与日月争光可也

C.信而见疑,忠而被谤 见犯乃死,重负国

D.怀王乃悉发国中兵 羝乳乃得归

4.下列各项中加点词用法与意义相同的一项是( )

A.又因厚币用事者臣靳尚 欲因此时降武

B.若《离骚》者,可谓兼之矣 若知我不降明

C.何故怀瑾握瑜而自令见放为 子卿尚复谁为乎

D.故忧愁幽思而作《离骚》 《国风》好色而不淫

5.下列各句中不含有通假字的一项是( )

A.离骚者,犹离忧也 B.其称文小而其指极大

C.何不餔其糟而啜其醨 D.前以降及物故

6.下列各项中加点词与现代汉语意义相同的一项是( )

A.而设诡辩于怀王之宠姬郑袖 B.颜色憔悴,形容枯槁

C.以货物与常 D.大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知

7.下列各项中句式与其他三项不同的一项是( )

A.故内惑于郑袖 B.竟为秦所灭

C.何以汝为见 D.皆为陛下所成就

8.下列各项中句式与其他三项不同的一项是( )

A.大破楚师于丹、淅 B.卒使上官大夫短屈原于顷襄王

C.为降虏于蛮夷 D.陵与卫律之罪上通于天

9.下列关于屈原的文学常识,正确的一项是( )

A.屈原,芈姓,名平,字原,战国时期楚国政治家,伟大的现实主义诗人。

B.屈原提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联秦抗齐。

C.屈原代表作有抒情长诗《离骚》,他还创作了《天问》《招魂》《九歌》等。

D.东汉刘向把屈原、宋玉等人的作品编选成《楚辞》,他还编纂过《战国策》。

10.下列关于《汉书》相关的文学常识,不正确的一项是( )

A.《汉书》,又称《前汉书》,是中国第一部编年体断代史,“二十四史”之一。

B.《汉书》由东汉班固编撰,前后历时二十余年,内容包括纪、表、志、传等。

C.《汉书》的八表由班固之妹班昭补写而成,《汉书》的天文志由马续补写而成。

D.班固是东汉的历史学家班彪之子,班超之兄,与班超有关的典故是“投笔从戎”。

二、名篇名句默写

11.在横线处填写作品原句。

①屈平正道直行,,谗人间之,可谓穷矣。(司马迁《屈原列传》)

②其志洁,;其行廉,。(司马迁《屈原列传》)

③忧劳可以兴国,,自然之理也。(欧阳修《五代史伶官传序》)

④,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉?(欧阳修《五代史伶官传序》)

⑤沧海月明珠有泪,。(李商隐《锦瑟》)

⑥,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》)

三、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

材料一

当此之时,亮之素志,进欲龙骧虎视,包括四海,退欲跨陵边疆,震荡宇内。又自以为无身之日,则未有能蹈涉中原、抗衡上国者,是以用兵不戢,屡耀其武。然亮才,于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略。而所与对敌,或值人杰,加众寡不侔,攻守异体,故虽连年动众,未能有克。

(节选自陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

材料二

取之以仁义,守之以仁义者,周也。取之以诈力,守之以诈力者,秦也。以秦之所以取取之,以周之所以守守之者,汉也。仁义诈力杂用以取天下者,此孔明之所以失也。

曹操因衰乘危,得逞其奸,孔明耻之,欲信大义于天下。当此时,曹公威震四海,东据许、兖,南牧荆、豫,孔明之恃以胜之者,独以其区区之忠信,有以激天下之心耳。夫天下廉隅节概慷慨死义之士,固非心服曹氏也,特以威劫而强臣之,闻孔明之风,宜其千里之外有响应者,如此则虽无措足之地而天下固为之用矣。且夫杀一不辜而得天下,有所不为,而后天下忠臣义士乐为之死。刘表之丧,先主在荆州,孔明欲袭杀其孤,先主不忍也。其后刘璋以好逆之至蜀,不数月,扼其吭,拊其背,而夺之国。此其与曹操异者几希矣。曹、刘之不敌,天下之所共知也。言兵不若曹操之多,言地不若曹操之广,言战不若曹操之能,而有以一胜之者,区区之忠信也。孔明迁刘璋,既已失天下义士之望,乃始治兵振旅,为仁义之师,东向长驱,而欲天下响应,盖亦难矣。

曹操既死,子丕代立,当此之时,可以计破也。何者?操之临终,召丕而属之植,未尝不以谭、尚①为戒也。而丕与植,终于相残如此。此有可间之势,不过捐数十万金,使其大臣骨肉内自相残,然后举兵而伐之,此高祖所以灭项籍也。孔明既不能全其信义以服天下之心,又不能奋其智谋,以绝曹氏之手足,宜其屡战而屡却哉!故夫敌有可间之势,而不间者,汤、武行之为大义,非汤、武而行之为失机。此仁人君子大患也。

(节选自苏轼《诸葛亮论》)

【注】①谭、尚,即袁绍的两个儿子袁谭、袁尚,袁绍死后,他们兄弟相争。

12.下列对句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.是以用兵不戢,屡耀其武 停止

B.欲信大义于天下 相信

C.如此则虽无措足之地而天下固为之用矣 放置

D.此有可间之势 离间

13.下列各组句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.优于将略 请毕今日之欢,效死于前

B.取之以仁义,守之以仁义者 大臣亡罪夷灭者数十家

C.特以威劫而强臣之 众人皆醉而我独醒,是以见放

D.汤、武行之为大义 冀幸君之一悟,俗之一改也

14.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.陈寿认为,诸葛亮心怀大志,深谋远虑,他甚至想到自己去世之后,国家没有能够进攻中原、抗衡强魏的人。

B.苏轼认为,起初,天下那些品行端正、有操守气概,能为仁义慷慨赴死的士人,对曹操与孔明的态度并不同。

C.苏轼认为,刘璋因违逆了诸葛亮的心愿,所以没过几个月,诸葛亮就放逐了刘璋,这种做法实在与曹操无异。

D.曹操目光长远,他担忧自己去世之后,曹丕、曹植兄弟两人可能会失和。事实证明,他的担忧是有道理的。

15.关于诸葛亮失败的原因,陈寿与苏轼的看法有什么不同?请根据材料简要概括。

四、整本书阅读

阅读下面《论语》中的文字,按要求回答问题。

①子曰:“不患无位,患所以立。不患莫己知,求为可知也。”(《里仁》)

②子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”(《泰伯》)

③子贡曰:“有美玉于斯,温椟而藏诸?求善贾而沽诸?”子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也。”(《子罕》)

16.解释加点词“谷”。

17.结合上面的材料,概述孔子对出仕的看法。

五、古代诗歌阅读

阅读下面诗歌,完成下面小题。

书志【1】

陆游

往年出都门,誓墓【2】志已决。

况今蒲柳姿,俯仰及大耋。

妻孥厌寒饿,邻里笑迂拙。

悲歌行拾穗,幽愤卧啮雪。

千岁埋松根,阴风荡空穴。

肝心独不化,凝结变金铁。

铸为上方剑,衅以佞臣血。

匣藏武库中,出参髦头【3】列。

三尺粲星辰,万里静妖孽。

君看此神奇,丑虏何足灭。

注释:【1】作此诗时,作者住在山阴,年73岁。【2】王羲之辞去会稽内史官职后,曾在其父母墓前发誓不再做官。【3】参,参加。髦头,皇帝大驾出宫时武士披发前驱者。

18.下列对诗句的分析,不正确的一项是( )

A.前两句写诗人自离开首都后,就已立下坚定的决心。

B.三四两句作者自感身体不好,而且转眼间就衰老了。

C.五六两句说虽然妻儿能忍受饥寒,但邻居并不理解。

D.这首诗在最后八句借助“剑”的意象抒发激昂情绪。

19.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗人因晚年生活条件艰苦,只能拾穗啮雪,所以怨恨不已。

B.作者想象死后心肝化为金铁,意味着其生前愿望难以实现。

C.诗中“佞臣”二字暗示当时南宋朝廷谄媚、主和之风盛行。

D.全诗情感深沉,悲愤之中又蕴含豪情,诗人自我形象突出。

20.本诗题目中的“志”字意蕴丰厚,请结合具体诗句加以分析。

六、作文

21.有人认为00后累点太低,所谓“累点低”即“没干什么却总疲惫”“睡得不少还没精神”……对此你有什么看法?要求:观点明确,条理清晰,不超过150字。

22.学校举办“生活技能大赛”,同学们可展示烹饪、插花、做手工、修器具等技能。请你介绍一项自己擅长的生活技能。要求:语言简明,条理清楚,不超过150字。

23.学校拟举办“中华国贤颂”纪念活动。请从屈原、司马迁、苏武三位先贤中任选一位,为其写一首小诗或一段抒情文字。要求:感情真挚,语言生动,有感染力,不超过150字。

答案及简析

1.答案:B

简析:“诽” 应解释为 “指责”,而非 “诽谤”,“《小雅》怨诽而不乱” 意思是《小雅》虽多指责但不宣扬作乱。

2.答案:B

简析:“收系” 是 “关押、囚禁” 的意思,“而收系张胜” 即把张胜关押起来。

3.答案:C

简析:A 项 “然” 分别为 “…… 的样子”“这样”;B 项 “虽” 分别为 “虽然”“即使”;C 项 “见” 都表被动;D 项 “乃” 分别为 “就”“才”。

4.答案:A

简析:A 项 “因” 都是 “趁机” 的意思;B 项 “若” 分别为 “像”“你”;C 项 “为” 分别为句末语气助词 “呢”、介词 “替”;D 项 “而” 分别为表承接 “然后”、表转折 “却”。

5.答案:C

简析:A 项 “离” 通 “罹”,遭受;B 项 “指” 通 “旨”,意旨;D 项 “以” 通 “已”,已经;C 项没有通假字。

6.答案:D

简析:A 项 “诡辩” 古义为 “骗人的假话”,今义为 “无理狡辩”;B 项 “颜色” 古义为 “形体容貌”,今义为 “对事物的性质或形象加以描述”;C 项 “货物” 古义为 “财物”,今义为 “供出售的物品”;D 项 “安危” 古今义相同,都表示 “生死安危”。

7.答案:C

简析:A 项 “故内惑于郑袖” 是被动句,“于” 表被动;B 项 “竟为秦所灭” 是被动句,“为…… 所” 表被动;C 项 “何以汝为见” 是宾语前置句,正常语序为 “以何见汝为”;D 项 “皆为陛下所成就” 是被动句,“为…… 所” 表被动。

8.答案:D

简析:A 项 “大破楚师于丹、淅” 是状语后置句,正常语序为 “于丹、淅大破楚师”;B 项 “卒使上官大夫短屈原于顷襄王” 是状语后置句,正常语序为 “卒使上官大夫于顷襄王短屈原”;C 项 “为降虏于蛮夷” 是状语后置句,正常语序为 “于蛮夷为降虏”;D 项 “陵与卫律之罪上通于天” 是一般句式。

9.答案:C

简析:A 项屈原是伟大的浪漫主义诗人;B 项屈原对外力主联齐抗秦;D 项刘向是西汉人。

10.答案:A

简析:《汉书》是中国第一部纪传体断代史,不是编年体。

11.答案:

①竭忠尽智以事其君

②故其称物芳;故死而不容

③逸豫可以亡身

④夫祸患常积于忽微

⑤蓝田日暖玉生烟

⑥楼船夜雪瓜洲渡

简析:准确记忆并书写名篇名句,注意易错字词,如 “竭”“逸豫”“洲”“渡” 等。

12.答案:B

简析:“信” 通 “伸”,意为 “伸张”,“欲信大义于天下” 即想在天下伸张正义。

13.答案:C

简析:A 项 “于” 分别为 “比”“在”;B 项 “者” 分别为 “…… 的”“定语后置的标志”;C 项 “而” 都表原因,“因为”;D 项 “之” 分别为代词 “这件事”、助词 “用于主谓之间,取消句子独立性”。

14.答案:C

简析:原文 “其后刘璋以好逆之至蜀” 中 “逆” 是 “迎接” 的意思,不是 “违逆”,刘璋是以交好的态度迎接先主刘备到蜀地。

15.答案:

①陈寿认为诸葛亮在奇谋制胜、攻守布局等为将的谋略上有所欠缺。从材料一 “然亮才,于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略。而所与对敌,或值人杰,加众寡不侔,攻守异体,故虽连年动众,未能有克” 可看出。

②苏轼认为诸葛亮在仁义的坚守上未能善始善终,在时机把握上未能利用曹氏兄弟纷争达成目标。如材料二 “孔明既不能全其信义以服天下之心,又不能奋其智谋,以绝曹氏之手足,宜其屡战而屡却哉” 所述。

16.答案:俸禄

简析:“三年学,不至于谷” 中 “谷” 结合语境应理解为 “俸禄”,即读书三年没想到去做官得俸禄。

17.答案:孔子期待被赏识,积极对待出仕。他认为应担心自身能力不足而非无位,要提高从政素质;同时认为学有所成不追求做官难能可贵,反对以做官为学习目的。如 “不患无位,患所以立” 体现应注重能力培养;“三年学,不至于谷,不易得也” 表明反对功利性学习目的。

18.答案:C

简析:“妻孥厌寒饿” 中 “厌” 表示不能忍受饥寒,不是妻儿能忍受饥寒。

19.答案:A

简析:诗人的怨愤源于仕途坎坷、奸臣当道和壮志难酬等,并非仅仅因为晚年生活条件艰苦。

20.答案:

①前八句借王羲之典故立志不再为官,即便生活困苦也坚守,如 “往年出都门,誓墓志已决” 等句体现。

②“千岁” 四句表达死后爱国之志不变,“肝心独不化,凝结变金铁” 突出其爱国情怀的坚定。

③后八句表明内除奸佞、外灭仇敌的信念,“铸为上方剑,衅以佞臣血…… 君看此神奇,丑虏何足灭” 可看出其决心。

21.答案:示例从心理压力、生活方式和社会环境等方面分析 00 后累点低的原因,如信息爆炸、快节奏生活、电子产品使用、缺乏运动、社会期待和竞争压力等,并指出这是精力管理的选择和自我修复方式,应引导其保持身心健康,较为全面合理。

22.答案:示例围绕叠衣服技能展开,先说明其常见与实用,接着详细介绍 “三点一线” 叠法的步骤,包括找准三点、重叠两点、抖动整理和叠袖子等,最后强调其快速美观,符合说明类微写作要求,突出了技能的要点和优势。

23.答案:

示例一写屈原,用 “璀璨星辰”“纵身一跃”“爱国情怀” 等描述展现其形象和精神,引用诗句增强感染力,表达对其精神和诗篇的赞美,语言抒情且富有诗意。

示例二写司马迁,突出其史家担当、笔锋特点和《史记》的地位,表达对其精神的敬仰和激励作用,语言简洁有力,情感真挚。

参考译文:

材料一:

当那个时候,诸葛亮的理想是,进攻要像蛟龙举首猛虎雄视,一统四海,退守也要越过边疆,震慑天下。他还想到自己去世之后,蜀国没有能够进攻中原、抗衡强魏的人,因此他用兵不止,屡屡张扬武力。然而诸葛亮的才干,长于整治训练军队,奇谋制胜方面却有所欠缺,治理百姓之才干,强于他为将的谋略。而与他对阵作战的敌人,不乏人中豪杰,加上双方力量不对等,本应采取守势的蜀国却反而主动进攻,所以虽说连年兴师动众,却未能取得成功。

材料二:

用仁义来取得天下,用仁义来守护天下的,是周朝。用欺诈、暴力的手段来取得天下,用欺诈、暴力的手段来守护天下的,是秦朝。用秦朝取得天下的方法来夺取天下,用周朝守护天下的方法来守护天下的,是汉朝。而兼用仁义、欺诈、暴力的手段来夺取天下,这是孔明失败的原因啊。

曹操乘东汉末年国家衰微的局势,(用狡诈、暴力的手段)实现了他邪恶的目的,孔明以此为耻辱,想在天下伸张正义。这个时候,曹操已经威震天下,向东占据了许州、兖州,向南统治了荆州、豫州,孔明可以依靠并战胜他的办法,只有那一点点的忠诚信义,还想用它来激励天下的民心 。天下那些品行端正、有操守气概,能够为仁义慷慨赴死的士人,本来就不是发自内心地臣服曹操,只是因为受威势的胁迫才勉强向曹操称臣,他们听闻孔明的高风亮节,应该在千里之外也有响应的,这样一来,那么孔明即使没有安身立命的地方,而天下的人本来都可以为他所用。何况杀了一个无辜的人来得到天下,这样的事情不会去做,然后天下的忠臣义士才会乐意为他效全力而死。然而刘表死的时候,刘备在荆州,孔明却想偷袭杀掉刘表的孩子,但刘备不忍心。这之后刘璋以交好的态度迎接先主来到了蜀地,没过几个月,孔明就扼住他的咽喉,击打他的背,夺取了他的土地。这种做法和曹操有什么区别呢?曹军和刘军军力不相当,天下人都知道。就军队而言不如曹操的多,就土地而言不如曹操的广阔,就打仗而言不如曹操的战斗力强,但是有一点可以胜过他,那就是忠诚信义。孔明放逐了刘璋,已经辜负了天下有志之士的期望,这时才开始治理军队振奋士气,成为仁义之师,向东长驱直入,再想着让天下人响应,大概也很难了。

曹操去世后,他的儿子曹丕立为君主,在这个时候,孔明可以用计谋击败曹丕。为什么呢?曹操临终的时候,召见并嘱咐曹丕、曹植,不是没有以袁绍的两个儿子袁谭、袁尚相争的史实作为告诫。可是曹丕和曹植,最终却那样地自相残杀。这时有了可离间的机会,只不过需要拿出几十万金钱,让他那些大臣以及他们兄弟在内部互相残杀,这之后再发兵征讨曹氏,这正是汉高祖刘邦灭掉项羽的办法啊。孔明既不能保全自身的信义来让天下人信服,又不能施展他的才智来斩断曹氏兄弟的手足之情,他屡战屡败就是应该的了!所以有了可离间敌人的机会却不去离间,商汤王、周武王这样做是施行大义,不是商汤王、周武王那样的人却这样做就是丧失时机。这是仁人君子最担心的。

同课章节目录