5.2 自然环境的整体性 (42页)

文档属性

| 名称 | 5.2 自然环境的整体性 (42页) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 85.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-01-11 06:56:01 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

5.2自然环境的整体性

1.结合自然景观图,理解自然地理环境的整体性的概念;

2.了解自然环境各要素相互关系,结合自然地理现象,认识自然环境的要素组成及相互关联性;

3.结合实例,总结自然地理环境的整体性规律;

4.结合自然地理现象,探究自然环境整体性对人类活动的影响。

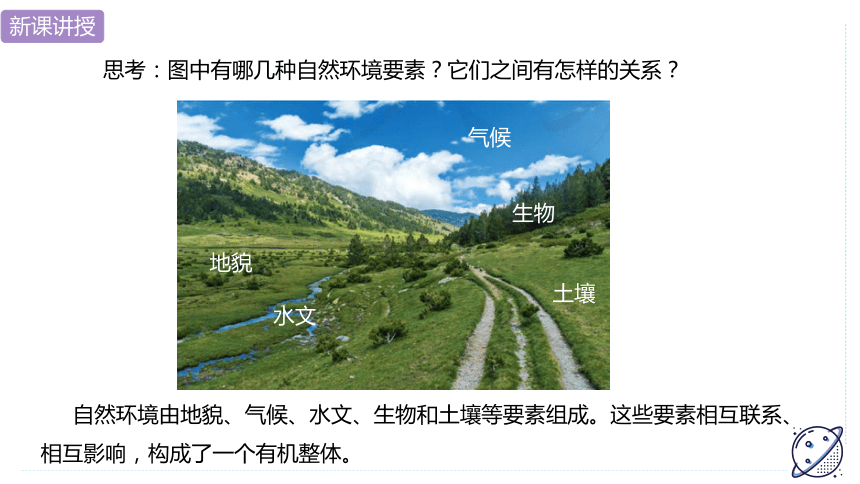

思考:图中有哪几种自然环境要素?它们之间有怎样的关系?

自然环境由地貌、气候、水文、生物和土壤等要素组成。这些要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体。

水文

生物

气候

地貌

土壤

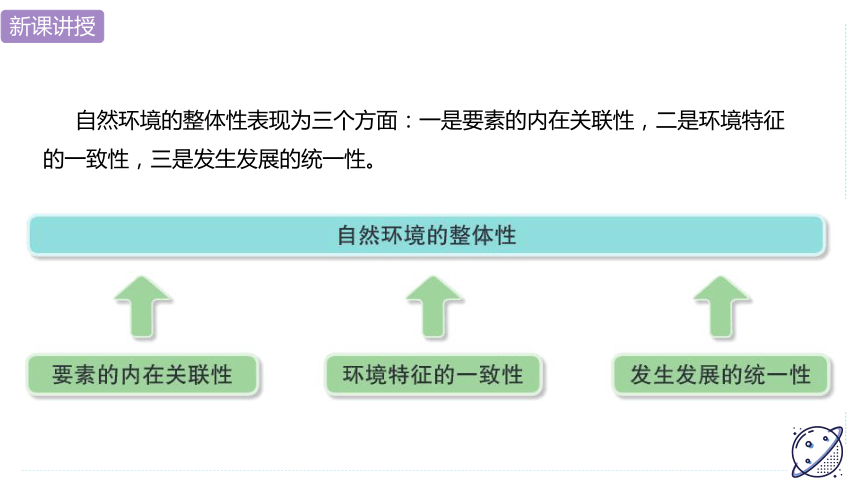

自然环境的整体性表现为三个方面:一是要素的内在关联性,二是环境特征的一致性,三是发生发展的统一性。

01

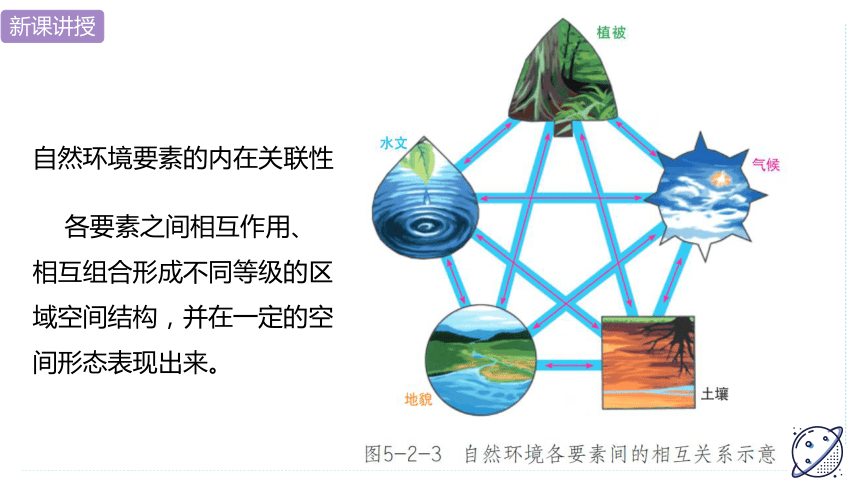

自然环境要素的内在关联性

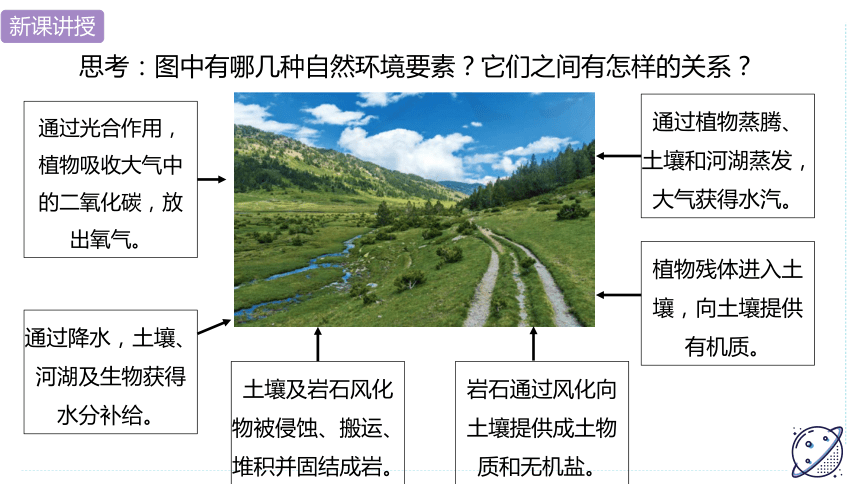

思考:图中有哪几种自然环境要素?它们之间有怎样的关系?

通过光合作用,植物吸收大气中的二氧化碳,放出氧气。

通过降水,土壤、河湖及生物获得水分补给。

通过植物蒸腾、土壤和河湖蒸发,大气获得水汽。

植物残体进入土壤,向土壤提供有机质。

岩石通过风化向土壤提供成土物质和无机盐。

土壤及岩石风化物被侵蚀、搬运、堆积并固结成岩。

各要素之间相互作用、相互组合形成不同等级的区域空间结构,并在一定的空间形态表现出来。

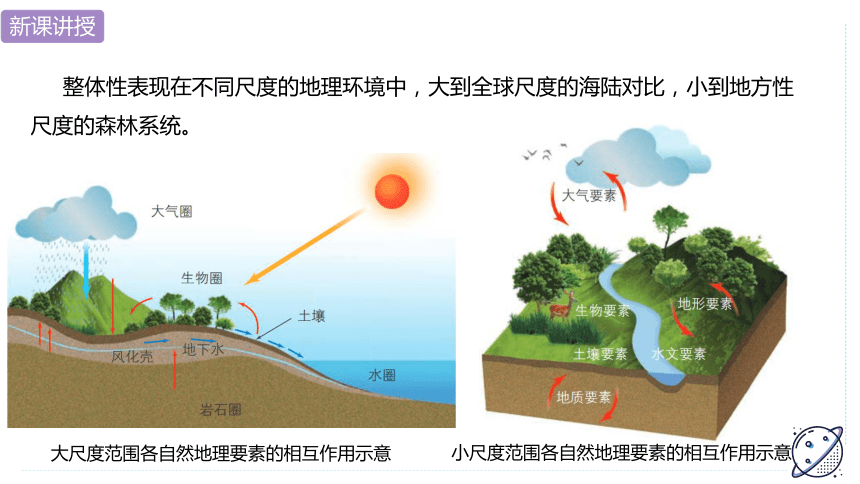

自然环境要素的内在关联性

大尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

整体性表现在不同尺度的地理环境中,大到全球尺度的海陆对比,小到地方性尺度的森林系统。

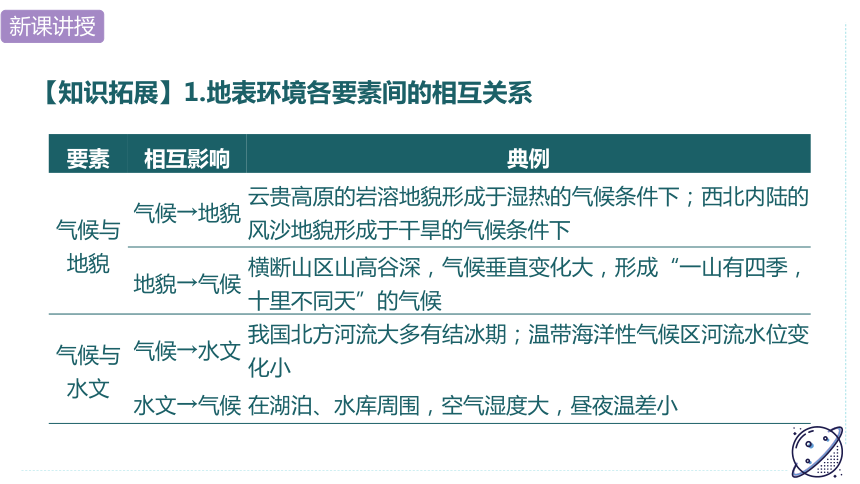

要素 相互影响 典例

气候与地貌 气候→地貌 云贵高原的岩溶地貌形成于湿热的气候条件下;西北内陆的风沙地貌形成于干旱的气候条件下

地貌→气候 横断山区山高谷深,气候垂直变化大,形成“一山有四季,十里不同天”的气候

气候与水文 气候→水文 我国北方河流大多有结冰期;温带海洋性气候区河流水位变化小

水文→气候 在湖泊、水库周围,空气湿度大,昼夜温差小

【知识拓展】1.地表环境各要素间的相互关系

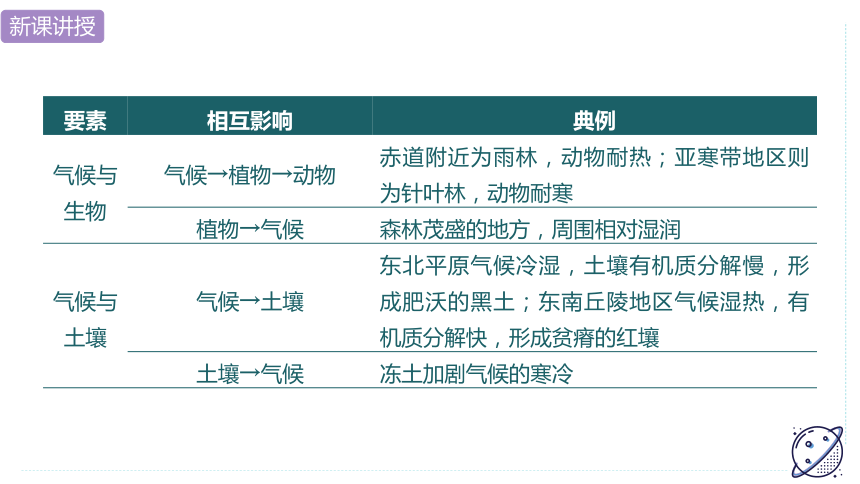

要素 相互影响 典例

气候与生物 气候→植物→动物 赤道附近为雨林,动物耐热;亚寒带地区则为针叶林,动物耐寒

植物→气候 森林茂盛的地方,周围相对湿润

气候与土壤 气候→土壤 东北平原气候冷湿,土壤有机质分解慢,形成肥沃的黑土;东南丘陵地区气候湿热,有机质分解快,形成贫瘠的红壤

土壤→气候 冻土加剧气候的寒冷

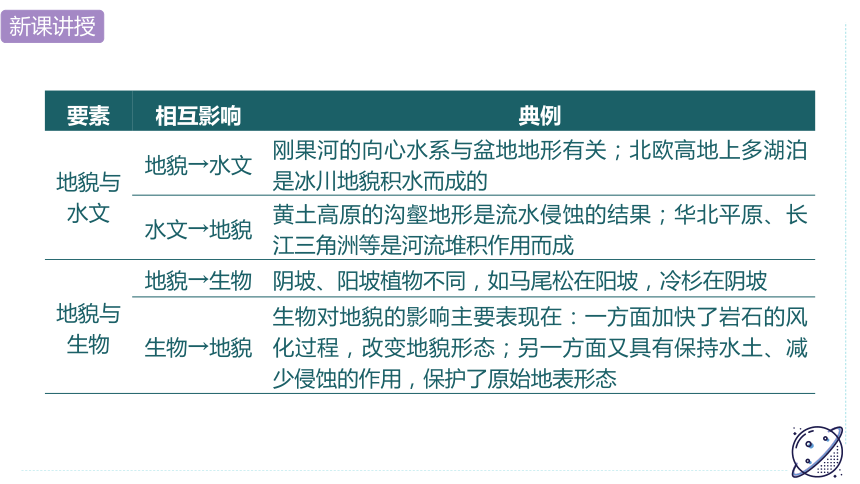

要素 相互影响 典例

地貌与水文 地貌→水文 刚果河的向心水系与盆地地形有关;北欧高地上多湖泊是冰川地貌积水而成的

水文→地貌 黄土高原的沟壑地形是流水侵蚀的结果;华北平原、长江三角洲等是河流堆积作用而成

地貌与生物 地貌→生物 阴坡、阳坡植物不同,如马尾松在阳坡,冷杉在阴坡

生物→地貌 生物对地貌的影响主要表现在:一方面加快了岩石的风化过程,改变地貌形态;另一方面又具有保持水土、减少侵蚀的作用,保护了原始地表形态

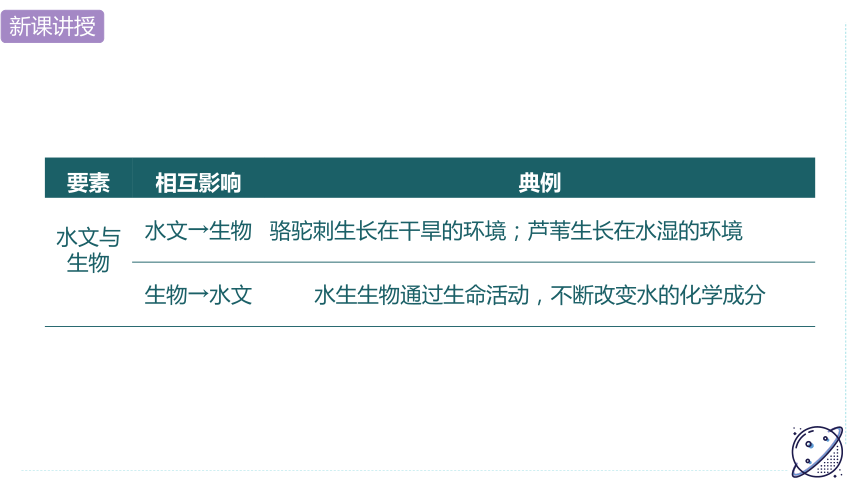

要素 相互影响 典例

水文与生物 水文→生物 骆驼刺生长在干旱的环境;芦苇生长在水湿的环境

生物→水文 水生生物通过生命活动,不断改变水的化学成分

构成地表环境的岩石、土壤、大气、水和生物等要素相互联系、相互渗透、相互制约,构成一个有机整体,并通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环不断地进行能量交换与物质运动,推动地表环境的整体发展变化。四大圈层间的物质与能量交换如上图所示。

【知识拓展】2.图解地表要素间的物质与能量交换

任何一个因素的变化,都可能导致其他因素的变化,并最终会导致地表环境的变化,即牵一发而动全身。

黄土高原砍伐森林

水土流失严重

黄河含沙量增加

下游河道泥沙淤积

河道泄洪能力降低

洪涝

河床抬高

地下水位升高

土壤盐碱化

02

环境特征的一致性

全球角度

地球表面自然环境的一致性突出

区域尺度

干旱

大陆性

气候

植被

水文

地貌

土壤

深居内陆

戈壁、沙漠为主

贫瘠

河流欠发育

稀疏

我国西北地区

就区域尺度来看,不同区域内的地表环境具有相对一致性特征。如我国西北干旱区,其环境的一致性就是干旱,干旱抑制了其他因素发挥作用,形成以草原、荒漠为主的景观。

1.分别说明青藏高寒区和东部季风区的一致性环境特征。

2.分别说明热带雨林带和寒带冰原带的一致性环境特征。

【活动探究】环境特征的一致性

青藏高寒区

东部季风区

热带雨林带

寒带冰原带

高寒

季风气候

湿热

干冷

青藏地区环境特征的一致性

青藏高原景观

青藏高原动物

热带雨林地区环境特征的一致性

热带雨林气候分布

热带雨林气候终年高温多雨。

热带雨林气候分布

热带雨林地区地表风化层深厚,土壤淋溶作用强烈,发育为砖红壤。

热带雨林地区湿热的气候和充足的光照使植物生长茂盛,植物种类丰富、垂直结构复杂,有数量丰富的藤本植物、附生植物等。各月都有花开。常见茎花、板根等现象。

非洲撒哈拉地区环境特征的一致性

03

发生发展的统一性

就全球角度来看,地表环境具有统一的发生机制与发展过程。地表环境的形成,受控于适中的日地距离、适宜的地球质量,以及特定的自转周期和公转周期。

就区域角度来看,每个区域内部整体性特征的发生原因和发展过程也是统一的。如西北干旱区环境的形成除受深居内陆、远离海洋的影响外,还受青藏高原的隆起,阻挡来自印度洋的湿润气流影响。

地表环境的整体性是各自然要素共同作用的结果。自然环境要素每时每刻都在演化,一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

湖泊淤积,逐步变浅,面积萎缩。同时,水量逐步减少,生物由水生生物演变为湿生生物,最后演变为陆生生物,湖底底泥转化为土壤,小气候也逐渐干燥。

自然环境要素的相互作用

人口快速增长带来土地压力、环境保护意识不强,湖泊面积萎缩。

地表形态发生变化

鸟类栖息地受到威胁

湖泊面积缩小,部分水域的湖床裸露出地表。

水量减少,水质变差,鸟类等生物的栖息地受到威胁,种群数量减少。

洞庭湖调蓄功能下降,一旦在短时间内遇到强降水,极易形成洪涝灾害。

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”被誉为“天下第一奇山”的黄山,不仅山峰险峻、秀美,而且以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名。地质、地貌、生物、大气、水等其中一项特色突出的山,就能美名远扬,而黄山松、石、云、泉俱绝。黄山拥有“四绝”的神奇组合是偶然现象吗?

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

黄山“四绝”组合就是花岗岩断块山形成与演化过程中特定阶段的组合。花岗岩岩体沿节理风化,造就“怪石”;山体高大陡峭,气流抬升强烈,形成“云海”;在缺水少土的峭壁岩缝间,发育不良的黄山松成为“奇松”;岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”。在遥远的未来,随着自然环境的演化,黄山特有的景观将逐步变化。

自然环境中任何一个要素的变化,都可能导致其他要素的变化,并最终导致自然环境的变化,即牵一发而动全身。

观看视频,思考:青藏高原隆起对我国地理环境的影响?

促进了青藏地区高寒环境的形成。

加剧了我国西北地区的干旱程度。

增强了我国东部季风环流的影响。

青藏高原隆起

引发并加强亚洲季风

形成“干旱核心”

促使其形成

物种丰富、生产量高

地上河

向海延伸

中亚西亚

东亚南亚

黄土高原

亚洲太平洋地区

黄河上游

河口

一个区域的变化不可避免地影响到其他地区:

合作探究:森林过度采伐导致东北自然环境的整体变化

东北林区北部为寒温带针叶林,南部为针阔叶混交林和温带落叶阔叶林。经过100多年的大规模采伐至20世纪末,东北林海发生了很大的变化——森林面积锐减。森林面积锐减,一方面造成土壤缺乏枯枝落叶的补给,且水土流失加剧,土壤肥力下降;另一方面降低了森林滞留降水的功能,导致降水时易形成洪水,无降水时河流水量锐减甚至断流。水土流失加剧使地面沟谷纵横,土层变薄,岩石裸露,岩石的风化速度加快。

滥伐森林

水土流失严重

土壤侵蚀

物种灭绝

气候恶化

水旱灾害增多

生态环境失调

自然环境的整体性

要素的内在关联性

环境特征的一致性

发生发展的统一性

地理环境的有机整体

各要素在特征上保持一致,并与总体特征相统一

牵一发而d动全身

1.引起图中地理环境变化的根本原因是

A.水热条件的变化 B.地壳运动 C.植被类型的变化 D.岩浆活动

2.下列地区的地理环境与③时期的地理环境类似的是

A.马达加斯加岛东西两侧 B.天山山脉南北两侧

C.斯堪的纳维亚山脉东西两侧 D.安第斯山脉南段东西两侧

3.图示地理环境的演化过程主要体现了

A.地理环境的整体性 B.地理环境的差异性

C.地理环境的稳定性 D.地理环境的复杂性

读图,回答1~3题。

历史上,黄河输沙量居世界大河之冠。近几十年来,我国重点开展黄土高原水土流失综合治理,并在黄河上修建水库,使下游年均来沙量大幅减少。治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。据此完成4~6题。

4.在黄土高原治理中植树种草的主要目的是( )

①固定表土 ②减少径流 ③沉积泥沙 ④降低风速

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

5.修建水库不仅可以拦截泥沙,还可以放水冲沙,以减少下游河床淤积。冲沙效果最佳的水库放水方式是( )

A.洪水期持续放水 B.枯水期持续放水

C.洪水期集中放水 D.枯水期集中放水

6.“山水林田湖是一个生命共同体”蕴涵的地理原理主要是( )

A.水循环与水平衡原理 B.陆地水体相互转化原理

C.地表环境整体性原理 D.地表环境地域分异原理

5.2自然环境的整体性

1.结合自然景观图,理解自然地理环境的整体性的概念;

2.了解自然环境各要素相互关系,结合自然地理现象,认识自然环境的要素组成及相互关联性;

3.结合实例,总结自然地理环境的整体性规律;

4.结合自然地理现象,探究自然环境整体性对人类活动的影响。

思考:图中有哪几种自然环境要素?它们之间有怎样的关系?

自然环境由地貌、气候、水文、生物和土壤等要素组成。这些要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体。

水文

生物

气候

地貌

土壤

自然环境的整体性表现为三个方面:一是要素的内在关联性,二是环境特征的一致性,三是发生发展的统一性。

01

自然环境要素的内在关联性

思考:图中有哪几种自然环境要素?它们之间有怎样的关系?

通过光合作用,植物吸收大气中的二氧化碳,放出氧气。

通过降水,土壤、河湖及生物获得水分补给。

通过植物蒸腾、土壤和河湖蒸发,大气获得水汽。

植物残体进入土壤,向土壤提供有机质。

岩石通过风化向土壤提供成土物质和无机盐。

土壤及岩石风化物被侵蚀、搬运、堆积并固结成岩。

各要素之间相互作用、相互组合形成不同等级的区域空间结构,并在一定的空间形态表现出来。

自然环境要素的内在关联性

大尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

小尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

整体性表现在不同尺度的地理环境中,大到全球尺度的海陆对比,小到地方性尺度的森林系统。

要素 相互影响 典例

气候与地貌 气候→地貌 云贵高原的岩溶地貌形成于湿热的气候条件下;西北内陆的风沙地貌形成于干旱的气候条件下

地貌→气候 横断山区山高谷深,气候垂直变化大,形成“一山有四季,十里不同天”的气候

气候与水文 气候→水文 我国北方河流大多有结冰期;温带海洋性气候区河流水位变化小

水文→气候 在湖泊、水库周围,空气湿度大,昼夜温差小

【知识拓展】1.地表环境各要素间的相互关系

要素 相互影响 典例

气候与生物 气候→植物→动物 赤道附近为雨林,动物耐热;亚寒带地区则为针叶林,动物耐寒

植物→气候 森林茂盛的地方,周围相对湿润

气候与土壤 气候→土壤 东北平原气候冷湿,土壤有机质分解慢,形成肥沃的黑土;东南丘陵地区气候湿热,有机质分解快,形成贫瘠的红壤

土壤→气候 冻土加剧气候的寒冷

要素 相互影响 典例

地貌与水文 地貌→水文 刚果河的向心水系与盆地地形有关;北欧高地上多湖泊是冰川地貌积水而成的

水文→地貌 黄土高原的沟壑地形是流水侵蚀的结果;华北平原、长江三角洲等是河流堆积作用而成

地貌与生物 地貌→生物 阴坡、阳坡植物不同,如马尾松在阳坡,冷杉在阴坡

生物→地貌 生物对地貌的影响主要表现在:一方面加快了岩石的风化过程,改变地貌形态;另一方面又具有保持水土、减少侵蚀的作用,保护了原始地表形态

要素 相互影响 典例

水文与生物 水文→生物 骆驼刺生长在干旱的环境;芦苇生长在水湿的环境

生物→水文 水生生物通过生命活动,不断改变水的化学成分

构成地表环境的岩石、土壤、大气、水和生物等要素相互联系、相互渗透、相互制约,构成一个有机整体,并通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环不断地进行能量交换与物质运动,推动地表环境的整体发展变化。四大圈层间的物质与能量交换如上图所示。

【知识拓展】2.图解地表要素间的物质与能量交换

任何一个因素的变化,都可能导致其他因素的变化,并最终会导致地表环境的变化,即牵一发而动全身。

黄土高原砍伐森林

水土流失严重

黄河含沙量增加

下游河道泥沙淤积

河道泄洪能力降低

洪涝

河床抬高

地下水位升高

土壤盐碱化

02

环境特征的一致性

全球角度

地球表面自然环境的一致性突出

区域尺度

干旱

大陆性

气候

植被

水文

地貌

土壤

深居内陆

戈壁、沙漠为主

贫瘠

河流欠发育

稀疏

我国西北地区

就区域尺度来看,不同区域内的地表环境具有相对一致性特征。如我国西北干旱区,其环境的一致性就是干旱,干旱抑制了其他因素发挥作用,形成以草原、荒漠为主的景观。

1.分别说明青藏高寒区和东部季风区的一致性环境特征。

2.分别说明热带雨林带和寒带冰原带的一致性环境特征。

【活动探究】环境特征的一致性

青藏高寒区

东部季风区

热带雨林带

寒带冰原带

高寒

季风气候

湿热

干冷

青藏地区环境特征的一致性

青藏高原景观

青藏高原动物

热带雨林地区环境特征的一致性

热带雨林气候分布

热带雨林气候终年高温多雨。

热带雨林气候分布

热带雨林地区地表风化层深厚,土壤淋溶作用强烈,发育为砖红壤。

热带雨林地区湿热的气候和充足的光照使植物生长茂盛,植物种类丰富、垂直结构复杂,有数量丰富的藤本植物、附生植物等。各月都有花开。常见茎花、板根等现象。

非洲撒哈拉地区环境特征的一致性

03

发生发展的统一性

就全球角度来看,地表环境具有统一的发生机制与发展过程。地表环境的形成,受控于适中的日地距离、适宜的地球质量,以及特定的自转周期和公转周期。

就区域角度来看,每个区域内部整体性特征的发生原因和发展过程也是统一的。如西北干旱区环境的形成除受深居内陆、远离海洋的影响外,还受青藏高原的隆起,阻挡来自印度洋的湿润气流影响。

地表环境的整体性是各自然要素共同作用的结果。自然环境要素每时每刻都在演化,一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化,各个要素的演化是统一的。

湖泊淤积,逐步变浅,面积萎缩。同时,水量逐步减少,生物由水生生物演变为湿生生物,最后演变为陆生生物,湖底底泥转化为土壤,小气候也逐渐干燥。

自然环境要素的相互作用

人口快速增长带来土地压力、环境保护意识不强,湖泊面积萎缩。

地表形态发生变化

鸟类栖息地受到威胁

湖泊面积缩小,部分水域的湖床裸露出地表。

水量减少,水质变差,鸟类等生物的栖息地受到威胁,种群数量减少。

洞庭湖调蓄功能下降,一旦在短时间内遇到强降水,极易形成洪涝灾害。

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”被誉为“天下第一奇山”的黄山,不仅山峰险峻、秀美,而且以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名。地质、地貌、生物、大气、水等其中一项特色突出的山,就能美名远扬,而黄山松、石、云、泉俱绝。黄山拥有“四绝”的神奇组合是偶然现象吗?

自然环境具有统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

黄山“四绝”组合就是花岗岩断块山形成与演化过程中特定阶段的组合。花岗岩岩体沿节理风化,造就“怪石”;山体高大陡峭,气流抬升强烈,形成“云海”;在缺水少土的峭壁岩缝间,发育不良的黄山松成为“奇松”;岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”。在遥远的未来,随着自然环境的演化,黄山特有的景观将逐步变化。

自然环境中任何一个要素的变化,都可能导致其他要素的变化,并最终导致自然环境的变化,即牵一发而动全身。

观看视频,思考:青藏高原隆起对我国地理环境的影响?

促进了青藏地区高寒环境的形成。

加剧了我国西北地区的干旱程度。

增强了我国东部季风环流的影响。

青藏高原隆起

引发并加强亚洲季风

形成“干旱核心”

促使其形成

物种丰富、生产量高

地上河

向海延伸

中亚西亚

东亚南亚

黄土高原

亚洲太平洋地区

黄河上游

河口

一个区域的变化不可避免地影响到其他地区:

合作探究:森林过度采伐导致东北自然环境的整体变化

东北林区北部为寒温带针叶林,南部为针阔叶混交林和温带落叶阔叶林。经过100多年的大规模采伐至20世纪末,东北林海发生了很大的变化——森林面积锐减。森林面积锐减,一方面造成土壤缺乏枯枝落叶的补给,且水土流失加剧,土壤肥力下降;另一方面降低了森林滞留降水的功能,导致降水时易形成洪水,无降水时河流水量锐减甚至断流。水土流失加剧使地面沟谷纵横,土层变薄,岩石裸露,岩石的风化速度加快。

滥伐森林

水土流失严重

土壤侵蚀

物种灭绝

气候恶化

水旱灾害增多

生态环境失调

自然环境的整体性

要素的内在关联性

环境特征的一致性

发生发展的统一性

地理环境的有机整体

各要素在特征上保持一致,并与总体特征相统一

牵一发而d动全身

1.引起图中地理环境变化的根本原因是

A.水热条件的变化 B.地壳运动 C.植被类型的变化 D.岩浆活动

2.下列地区的地理环境与③时期的地理环境类似的是

A.马达加斯加岛东西两侧 B.天山山脉南北两侧

C.斯堪的纳维亚山脉东西两侧 D.安第斯山脉南段东西两侧

3.图示地理环境的演化过程主要体现了

A.地理环境的整体性 B.地理环境的差异性

C.地理环境的稳定性 D.地理环境的复杂性

读图,回答1~3题。

历史上,黄河输沙量居世界大河之冠。近几十年来,我国重点开展黄土高原水土流失综合治理,并在黄河上修建水库,使下游年均来沙量大幅减少。治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。据此完成4~6题。

4.在黄土高原治理中植树种草的主要目的是( )

①固定表土 ②减少径流 ③沉积泥沙 ④降低风速

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

5.修建水库不仅可以拦截泥沙,还可以放水冲沙,以减少下游河床淤积。冲沙效果最佳的水库放水方式是( )

A.洪水期持续放水 B.枯水期持续放水

C.洪水期集中放水 D.枯水期集中放水

6.“山水林田湖是一个生命共同体”蕴涵的地理原理主要是( )

A.水循环与水平衡原理 B.陆地水体相互转化原理

C.地表环境整体性原理 D.地表环境地域分异原理

同课章节目录