第七课《包身工》课件(共34张PPT)

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

课堂导入

20世纪30年代的中国,工人阶级已作为独立的政治力量 登上历史舞台,发出自己的声音,展现自己的力量;但是在 半殖民地半封建社会的背景下,还有比普通工人更悲惨的群 体,他们卑微弱小,无法发出自己的呼声,纵有抗争,也更 容易被中外反动势力扼杀。这个群体就是包身工。

著名的剧作家夏衍,将目光投射到这一被欺凌压榨的群 体上,完成了著名的报告文学《包身工》 ,从而引发了世人 对包身工的普遍关注。

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道

身

向真实借来一杆笔,为苦难照亮一束光。

夏衍

了解相关知识

作者介绍写作背景 文体知识

原名沈乃熙,字 端 先,浙江杭州人,新文化

运动的先驱者之一,杰出的革命文艺家、社会活 动家和电影艺术家。现代著名剧作家。

主要经历:早年留学日本,1927回国后从事

文艺工作,是左翼作家联盟的发起人之一。 ( 共产

党在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与共产党争取宣发 阵地,代表人物是鲁迅)

抗日战争时期,主编《救亡日报》和重庆 《新华日报》副刊,中华人民共和国成立后,曾 任上海市文化局局长、中国文联副主席等职位。

夏衍(1900——1995)

作者介绍

著名电影剧作

电影剧本改编

《上海屋檐下》 《法西斯细菌》

改编鲁迅的《祝福》

改编茅盾的《林家铺子》

※报告文学《包身工》

是现代文学史上第一部报告文学作品

报告文学

报告文学就是运用文学艺术形式真实、及时地反映 社会生活事件和人物活动的一种散文体裁,是新闻与文

学的结合。具有“文学轻骑兵”的作用。报告文学兼有

及时性、纪实性和文学性三个基本特征。

课题解读-—包身工

本文以“包身工”为题,表明了写作的对象。

“包身工”是旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式。被

贩卖的多是青少年,由包工头骗到工厂、矿山做工。 他们没有人身自由,工钱全部归包工头所有,受资本 家和包工头的双重剥削。本文描述的就是包身工的悲 惨遭遇。

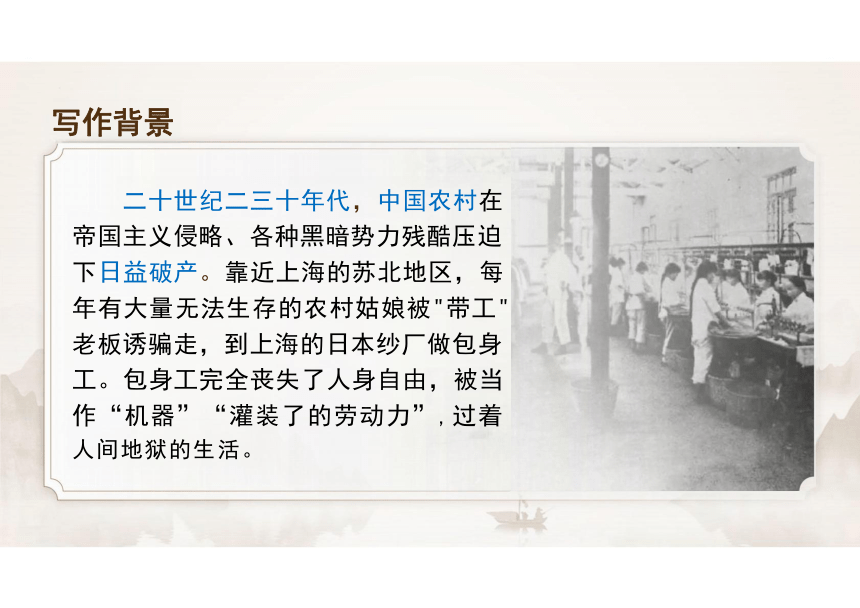

写作背景

二十世纪二三十年代,中国农村在 帝国主义侵略、各种黑暗势力残酷压迫 下日益破产。靠近上海的苏北地区,每 年有大量无法生存的农村姑娘被"带工" 老板诱骗走,到上海的日本纱厂做包身 工。包身工完全丧失了人身自由,被当 作“机器”“灌装了的劳动力”,过着 人间地狱的生活。

写作背景

作者亲赴上海,进行了长达几个月的实地考察,目睹包身工的

非人生活,用包含血泪的笔,撰写了这篇报告文学,愤怒地揭露了 这个人间地狱的真相,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制 度必然覆灭的命运,表达了中国人民必将起来反抗,粉碎自己身上 的枷锁的信心。

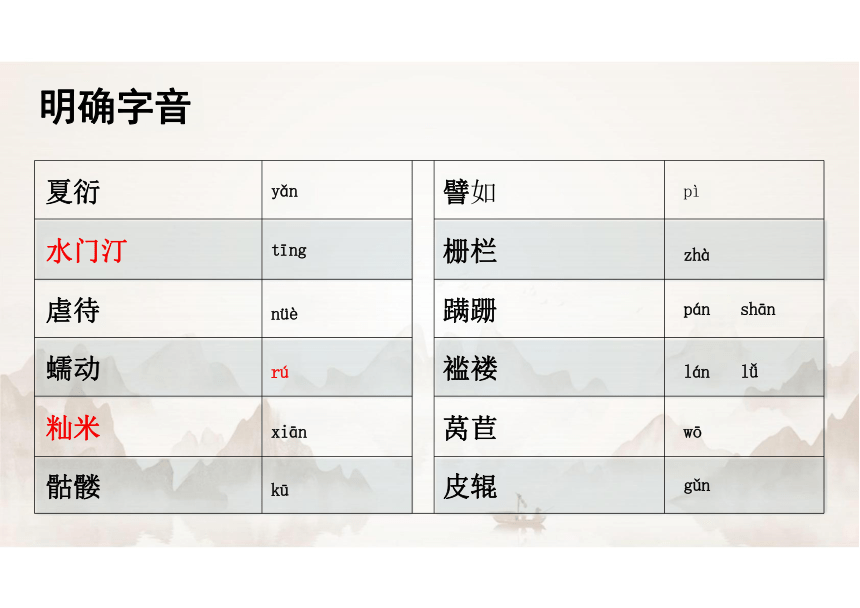

夏衍 yǎn 譬如

pì

水门汀 tīng 栅栏

zhà

虐待 nüè 蹒跚

pán shān

蠕动 rú 褴褛

lán lǚ

籼米 xiān 莴苣

wō

骷髅 kū 皮辊

gǔn

明确字音

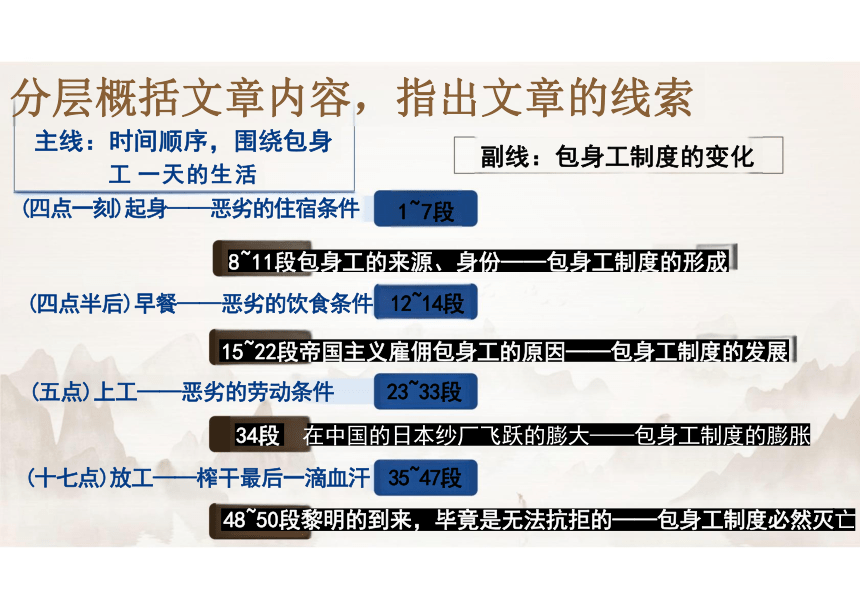

8~11段包身工的来源、身份——包身工制度的形成

(四点半后)早餐——恶劣的饮食条件 12~14段

15~22段帝国主义雇佣包身工的原因——包身工制度的发展

(五点)上工——恶劣的劳动条件 23~33段

34段 在中国的日本纱厂飞跃的膨大——包身工制度的膨胀

(十七点)放工——榨干最后一滴血汗 35~47段

48~50段黎明的到来,毕竟是无法抗拒的——包身工制度必然灭亡

主线:时间顺序,围绕包身

工 一天的生活

(四点一刻)起身——恶劣的住宿条件

分层概括文章内容,指出文章的线索

副线:包身工制度的变化

1~7段

具体内容

特点

衣 没有例外地穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青 的短衫,下面是玄色或是条纹的裤子。破脏的粗布鞋。 (第23段

破脏

) 乡下气

食 两粥 一 饭:早晚吃粥(浆糊一般的薄粥),中午干饭。无菜, 量少。 (第12、13段)

质劣量少

住 七尺阔、十二尺深的工房(面积约9.32平方米),容纳十六 七个人吃喝拉撒睡。 (第3段)

狭窄恶臭

行 没有自由,只能在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一 线。 (第21段)

与世隔绝

活动一:依据课文,了解包身工一天的生活状况

这些称谓反映包身工 哪些方面的特性

非人待遇

赚钱工具

滋养物

没有锁链的奴隶 死娼妓

饲养物

罐装了的劳动力 赚钱的“机器”

生物 (4次)

懒 虫 (3次) 猪 罗 (6次) 奴隶 (2次)

试验工

养成工

乡下姑娘

小姑娘

廉价的、不需要更多维持

费“机器”

活动二:依据课文,找到包身工的其他称谓

任务三:深入了解包身工制度

1 . “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的 (8—10段)

她们的身体,已经以一种奇妙的方式包给了叫做“带工”的老

板。每年特别是水灾、旱灾的时候,这些在东洋厂里有“脚路”的

带工,就亲自或者派人到他们家乡或者灾荒区域,用他们多年熟练 了的可以将一根稻草讲成金条的嘴巴,去游说那些无力“饲养”可

又不忍让他们的儿女饿死的同乡。

一句话概括:带工到家乡或灾区,诱拐快要饿死的孩子

任务三:深入了解包身工制度

2. 为什么要雇佣“包身工” (15—22段)

第一,包身工的身体是属于带工老板的,所以她们根本就没有“做” 或者“不做”的自由。

可靠(身体属于带工老板,没有做或不做得自由)

第二,包身工都是新从乡下出来,而且她们大半都是老板娘的乡邻,

这一点,在“管理”上是极有利的条件。

安全(与外界隔绝,不受外界工潮的影响)

第三,那当然是工价的低廉。

廉价(工资不及同类男工的三分之一)

任务三:深入了解包身工制度

3 ."包身工"作为廉价的劳动力,谁得到了好处 "包身工制 度”是怎么样的一种制度 (第34段/第49段)

美国一位作家索洛曾在一本书上说过,美国铁路的每一 根枕木下面,都横卧着一个爱尔兰工人的尸首。那么,我也 这样联想,东洋厂的每一个锭子上面都附托着一个中国奴隶 的冤魂! (第34段)

帝国主义及其买办们得到了好处

任务三:深入了解包身工制度

3."包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 "包身工制 度”是怎么样的一种制度 (第34/48/49段)

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有 希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技 术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴 隶!(第49段)

这是一种没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有 法律,没有人道的制度。

任务三:深入了解包身工制度

4.总结形成包身工制度的根源

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没 有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟 了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建 制度下的奴隶!(第49段)

帝国主义经济侵略,加速了中国农村破产,抵抗不了水旱自然灾害;农 村破产造成大量劳动力流入城市。帝国主义和中国封建势力勾结起来拼命 压榨剥削。

总之,半殖民地半封建的反动统治,是使农村少女变成双重奴隶的社会

根源 。

任务四:学习“点面结合”的写作手法

1.作者是怎样运用“点面结合”的手法描写包身工这个群 体的生活的

面:一般的、概括性的材料

( 使 所写的内容有整体感,顾及全局,体现广度)

(骨架)

J个

( 血 肉 )

点:典型人物、事件、细节、场面

(使所写的内容既充实丰满,又生动形象,

给卖者以深刻的印象;突出重点,体现深度)

作用:可以既有深

度又有广度地反映 人事景物的形象状 态,最充分地表现 思想,抒发感情。

整理笔记:点面结合

任务四:学习“点面结合”的写作手法

1.作者是怎样运用"点面结合"的手法描写包身工这个群体的生活的

① “面”上的描写,主要指人物的群体描写。课文写包身工起床、吃饭、 上工的情景,都是先作概括性的叙述,比如清早起床的场景,开场便是一个凶 恶男人破口大骂,在这叫骂声中,包身工出场了……这里面,作者并没有具体 刻画哪一个人物,而是速写式地描绘出人物的群像。

②但是,仅描绘出人物群像,文章会显得单薄,于是作者又选取了一些典 型人物和细节。比如文中三次提到的“芦柴棒”。 第一次,写她那“手脚瘦得 像芦棒梗一样”的外貌;第二次,写她病倒了,管理者为了不损失一天的利 润,用各种毒辣手段强制她做工;第三次,写连“抄身婆”都不愿意用手去 接触她瘦得像骷髅一样的身体,即使这样,老板也绝不放她回去。“芦柴棒” 是众多包身工中的一个典型人物,作者虽然写的只是一个“芦柴棒”,但读 者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。

这样,作者通过运用“点面结合”的手法,全面而又具体地描写了包身工这

个群体的生活。

作者以无可辩驳的事实揭露

了包身工制度的罪恶,同时又借 用文学的形象来描绘这一幅血淋 淋的图景,进而产生激动人心的 艺术感染力。

包身工

住的“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像 鸽笼 一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的 短衫”

收入“每天三角八分”

作 用:

通过鲜明的对比,深刻地揭露了帝国主义和中国封建

买办势力相互勾结残酷压榨包身工血汗的滔天罪行。

带工老板

穿着:的是“拷绸” 之类;

资产:“不仅可以放 债、买田、起屋”,还能 兼营茶楼、浴室、理发部 之类的买卖。

赏析文本内容,分析表达效果

赏析文本内容,分析表达效果

“她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外 的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。 ……于是老板娘拿起 铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水, 用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要 更多维持费的“机器”们面前”。(第13段)

细节描写,“一窝蜂地抢饭”“歪着头用舌舔着”说明这群包身工整 日处在人多粥少的恐惧当中,饱含着食不果腹的心酸,在没有粥之后, 通过老板娘“刮锅焦”"冲清水"“油手搅拌”这些细致入微的动作刻画,

体现了老板娘视包身工如同“生物”的极端可恶。表达了作者对包身工 群体的同情和对剥削者的深恶痛绝。

赏析文本内容,分析表达效果

“可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个 布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二 百万元的资本。"(第34段)

作 用:

通过列举数字,说明剥削者谋取利益之巨及日本帝国 主义的可恶和残忍,强烈表达了作者对他们的深恶痛绝。

增强了文章的真实性、准确性。

赏析文本内容,分析表达效果

我禁不住想起孩于时候看到过的包身上的恙中船户养墨鸭捕鱼的事了。

和乌鸦很相像的那种怪样子的墨鸭,整排地控济野蛮的停在舷上,它们的脚

,用绳子吊住了的,下水捕鱼,起水的时候如启就在它的颈子上轻轻地一挤! 了再捕,捕了再吐,墨鸭整天地捕鱼,卖浆明公特鱼得钱的却是养墨鸭

运用类比手法,形象地阐说了帝国主义及其买办们与包身

工的剥削与被剥削的关系,有力地控诉了包身工制度的罪过。

的船户。但是,从我们孩子的眼里看来,船户对墨鸭并没有怎样虐待,而现 在,将这种关系转移到人和人的中间,便连这一点儿施与的温情也已经不存

在了!”(第48段)

赏析文本内容,分析表达效果

“黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是, 黎明的到来,是无法抗拒的。 ”(第50段)

运用象征的手法,黑夜象征着旧社会旧制度,

黎明象征着光明的新世界。帝国主义的残酷压迫终

将走向灭亡,表达了作者对光明必将来到的信心。

本文真实地描述了包身工的苦难生活,无情

地揭露了日本帝国主义勾结买办势力推行野蛮的 包身工制度,残酷地压榨中国工人的罪行,并坚 信中国工人必将奋起抗争,砸烂枷锁,迎来黎明。

总结主题

旧时的包身工制度已不复存在,今日的劳动者得到社

会的认可和赞颂。我们歌唱劳动,我们致敬劳动者!

在田间地头、在桥梁隧道、在街头巷尾、在边境线上、

在科技攻关一线、在教书育人讲台,劳动者的身影总是让我 们感动。新冠肺炎疫情来袭,他们是逆行者;洪灾火灾面前, 他们是无畏者;决胜全面建成小康社会,他们是奋斗者;决 战脱贫攻坚,他们是冲锋者…....

结束语

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。

我们不能改变历史,但是可以从我们历史上悲惨的 一页中学到很多东西。

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉 醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权 和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了 历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!

寄语

■ 无穷的远方,无数的人们,都和我 有 关 。

——鲁迅

■万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。

心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。

——鲁迅《无题》

课堂导入

20世纪30年代的中国,工人阶级已作为独立的政治力量 登上历史舞台,发出自己的声音,展现自己的力量;但是在 半殖民地半封建社会的背景下,还有比普通工人更悲惨的群 体,他们卑微弱小,无法发出自己的呼声,纵有抗争,也更 容易被中外反动势力扼杀。这个群体就是包身工。

著名的剧作家夏衍,将目光投射到这一被欺凌压榨的群 体上,完成了著名的报告文学《包身工》 ,从而引发了世人 对包身工的普遍关注。

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道

身

向真实借来一杆笔,为苦难照亮一束光。

夏衍

了解相关知识

作者介绍写作背景 文体知识

原名沈乃熙,字 端 先,浙江杭州人,新文化

运动的先驱者之一,杰出的革命文艺家、社会活 动家和电影艺术家。现代著名剧作家。

主要经历:早年留学日本,1927回国后从事

文艺工作,是左翼作家联盟的发起人之一。 ( 共产

党在中国上海领导创建的一个文学组织,目的是与共产党争取宣发 阵地,代表人物是鲁迅)

抗日战争时期,主编《救亡日报》和重庆 《新华日报》副刊,中华人民共和国成立后,曾 任上海市文化局局长、中国文联副主席等职位。

夏衍(1900——1995)

作者介绍

著名电影剧作

电影剧本改编

《上海屋檐下》 《法西斯细菌》

改编鲁迅的《祝福》

改编茅盾的《林家铺子》

※报告文学《包身工》

是现代文学史上第一部报告文学作品

报告文学

报告文学就是运用文学艺术形式真实、及时地反映 社会生活事件和人物活动的一种散文体裁,是新闻与文

学的结合。具有“文学轻骑兵”的作用。报告文学兼有

及时性、纪实性和文学性三个基本特征。

课题解读-—包身工

本文以“包身工”为题,表明了写作的对象。

“包身工”是旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式。被

贩卖的多是青少年,由包工头骗到工厂、矿山做工。 他们没有人身自由,工钱全部归包工头所有,受资本 家和包工头的双重剥削。本文描述的就是包身工的悲 惨遭遇。

写作背景

二十世纪二三十年代,中国农村在 帝国主义侵略、各种黑暗势力残酷压迫 下日益破产。靠近上海的苏北地区,每 年有大量无法生存的农村姑娘被"带工" 老板诱骗走,到上海的日本纱厂做包身 工。包身工完全丧失了人身自由,被当 作“机器”“灌装了的劳动力”,过着 人间地狱的生活。

写作背景

作者亲赴上海,进行了长达几个月的实地考察,目睹包身工的

非人生活,用包含血泪的笔,撰写了这篇报告文学,愤怒地揭露了 这个人间地狱的真相,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制 度必然覆灭的命运,表达了中国人民必将起来反抗,粉碎自己身上 的枷锁的信心。

夏衍 yǎn 譬如

pì

水门汀 tīng 栅栏

zhà

虐待 nüè 蹒跚

pán shān

蠕动 rú 褴褛

lán lǚ

籼米 xiān 莴苣

wō

骷髅 kū 皮辊

gǔn

明确字音

8~11段包身工的来源、身份——包身工制度的形成

(四点半后)早餐——恶劣的饮食条件 12~14段

15~22段帝国主义雇佣包身工的原因——包身工制度的发展

(五点)上工——恶劣的劳动条件 23~33段

34段 在中国的日本纱厂飞跃的膨大——包身工制度的膨胀

(十七点)放工——榨干最后一滴血汗 35~47段

48~50段黎明的到来,毕竟是无法抗拒的——包身工制度必然灭亡

主线:时间顺序,围绕包身

工 一天的生活

(四点一刻)起身——恶劣的住宿条件

分层概括文章内容,指出文章的线索

副线:包身工制度的变化

1~7段

具体内容

特点

衣 没有例外地穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青 的短衫,下面是玄色或是条纹的裤子。破脏的粗布鞋。 (第23段

破脏

) 乡下气

食 两粥 一 饭:早晚吃粥(浆糊一般的薄粥),中午干饭。无菜, 量少。 (第12、13段)

质劣量少

住 七尺阔、十二尺深的工房(面积约9.32平方米),容纳十六 七个人吃喝拉撒睡。 (第3段)

狭窄恶臭

行 没有自由,只能在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一 线。 (第21段)

与世隔绝

活动一:依据课文,了解包身工一天的生活状况

这些称谓反映包身工 哪些方面的特性

非人待遇

赚钱工具

滋养物

没有锁链的奴隶 死娼妓

饲养物

罐装了的劳动力 赚钱的“机器”

生物 (4次)

懒 虫 (3次) 猪 罗 (6次) 奴隶 (2次)

试验工

养成工

乡下姑娘

小姑娘

廉价的、不需要更多维持

费“机器”

活动二:依据课文,找到包身工的其他称谓

任务三:深入了解包身工制度

1 . “包身工”这些人是从哪里来的,是怎么来的 (8—10段)

她们的身体,已经以一种奇妙的方式包给了叫做“带工”的老

板。每年特别是水灾、旱灾的时候,这些在东洋厂里有“脚路”的

带工,就亲自或者派人到他们家乡或者灾荒区域,用他们多年熟练 了的可以将一根稻草讲成金条的嘴巴,去游说那些无力“饲养”可

又不忍让他们的儿女饿死的同乡。

一句话概括:带工到家乡或灾区,诱拐快要饿死的孩子

任务三:深入了解包身工制度

2. 为什么要雇佣“包身工” (15—22段)

第一,包身工的身体是属于带工老板的,所以她们根本就没有“做” 或者“不做”的自由。

可靠(身体属于带工老板,没有做或不做得自由)

第二,包身工都是新从乡下出来,而且她们大半都是老板娘的乡邻,

这一点,在“管理”上是极有利的条件。

安全(与外界隔绝,不受外界工潮的影响)

第三,那当然是工价的低廉。

廉价(工资不及同类男工的三分之一)

任务三:深入了解包身工制度

3 ."包身工"作为廉价的劳动力,谁得到了好处 "包身工制 度”是怎么样的一种制度 (第34段/第49段)

美国一位作家索洛曾在一本书上说过,美国铁路的每一 根枕木下面,都横卧着一个爱尔兰工人的尸首。那么,我也 这样联想,东洋厂的每一个锭子上面都附托着一个中国奴隶 的冤魂! (第34段)

帝国主义及其买办们得到了好处

任务三:深入了解包身工制度

3."包身工”作为廉价的劳动力,谁得到了好处 "包身工制 度”是怎么样的一种制度 (第34/48/49段)

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有 希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技 术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建制度下的奴 隶!(第49段)

这是一种没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有 法律,没有人道的制度。

任务三:深入了解包身工制度

4.总结形成包身工制度的根源

在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没 有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟 了的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的16世纪封建 制度下的奴隶!(第49段)

帝国主义经济侵略,加速了中国农村破产,抵抗不了水旱自然灾害;农 村破产造成大量劳动力流入城市。帝国主义和中国封建势力勾结起来拼命 压榨剥削。

总之,半殖民地半封建的反动统治,是使农村少女变成双重奴隶的社会

根源 。

任务四:学习“点面结合”的写作手法

1.作者是怎样运用“点面结合”的手法描写包身工这个群 体的生活的

面:一般的、概括性的材料

( 使 所写的内容有整体感,顾及全局,体现广度)

(骨架)

J个

( 血 肉 )

点:典型人物、事件、细节、场面

(使所写的内容既充实丰满,又生动形象,

给卖者以深刻的印象;突出重点,体现深度)

作用:可以既有深

度又有广度地反映 人事景物的形象状 态,最充分地表现 思想,抒发感情。

整理笔记:点面结合

任务四:学习“点面结合”的写作手法

1.作者是怎样运用"点面结合"的手法描写包身工这个群体的生活的

① “面”上的描写,主要指人物的群体描写。课文写包身工起床、吃饭、 上工的情景,都是先作概括性的叙述,比如清早起床的场景,开场便是一个凶 恶男人破口大骂,在这叫骂声中,包身工出场了……这里面,作者并没有具体 刻画哪一个人物,而是速写式地描绘出人物的群像。

②但是,仅描绘出人物群像,文章会显得单薄,于是作者又选取了一些典 型人物和细节。比如文中三次提到的“芦柴棒”。 第一次,写她那“手脚瘦得 像芦棒梗一样”的外貌;第二次,写她病倒了,管理者为了不损失一天的利 润,用各种毒辣手段强制她做工;第三次,写连“抄身婆”都不愿意用手去 接触她瘦得像骷髅一样的身体,即使这样,老板也绝不放她回去。“芦柴棒” 是众多包身工中的一个典型人物,作者虽然写的只是一个“芦柴棒”,但读 者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。

这样,作者通过运用“点面结合”的手法,全面而又具体地描写了包身工这

个群体的生活。

作者以无可辩驳的事实揭露

了包身工制度的罪恶,同时又借 用文学的形象来描绘这一幅血淋 淋的图景,进而产生激动人心的 艺术感染力。

包身工

住的“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像 鸽笼 一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的 短衫”

收入“每天三角八分”

作 用:

通过鲜明的对比,深刻地揭露了帝国主义和中国封建

买办势力相互勾结残酷压榨包身工血汗的滔天罪行。

带工老板

穿着:的是“拷绸” 之类;

资产:“不仅可以放 债、买田、起屋”,还能 兼营茶楼、浴室、理发部 之类的买卖。

赏析文本内容,分析表达效果

赏析文本内容,分析表达效果

“她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外 的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。 ……于是老板娘拿起 铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水, 用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要 更多维持费的“机器”们面前”。(第13段)

细节描写,“一窝蜂地抢饭”“歪着头用舌舔着”说明这群包身工整 日处在人多粥少的恐惧当中,饱含着食不果腹的心酸,在没有粥之后, 通过老板娘“刮锅焦”"冲清水"“油手搅拌”这些细致入微的动作刻画,

体现了老板娘视包身工如同“生物”的极端可恶。表达了作者对包身工 群体的同情和对剥削者的深恶痛绝。

赏析文本内容,分析表达效果

“可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个 布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二 百万元的资本。"(第34段)

作 用:

通过列举数字,说明剥削者谋取利益之巨及日本帝国 主义的可恶和残忍,强烈表达了作者对他们的深恶痛绝。

增强了文章的真实性、准确性。

赏析文本内容,分析表达效果

我禁不住想起孩于时候看到过的包身上的恙中船户养墨鸭捕鱼的事了。

和乌鸦很相像的那种怪样子的墨鸭,整排地控济野蛮的停在舷上,它们的脚

,用绳子吊住了的,下水捕鱼,起水的时候如启就在它的颈子上轻轻地一挤! 了再捕,捕了再吐,墨鸭整天地捕鱼,卖浆明公特鱼得钱的却是养墨鸭

运用类比手法,形象地阐说了帝国主义及其买办们与包身

工的剥削与被剥削的关系,有力地控诉了包身工制度的罪过。

的船户。但是,从我们孩子的眼里看来,船户对墨鸭并没有怎样虐待,而现 在,将这种关系转移到人和人的中间,便连这一点儿施与的温情也已经不存

在了!”(第48段)

赏析文本内容,分析表达效果

“黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是, 黎明的到来,是无法抗拒的。 ”(第50段)

运用象征的手法,黑夜象征着旧社会旧制度,

黎明象征着光明的新世界。帝国主义的残酷压迫终

将走向灭亡,表达了作者对光明必将来到的信心。

本文真实地描述了包身工的苦难生活,无情

地揭露了日本帝国主义勾结买办势力推行野蛮的 包身工制度,残酷地压榨中国工人的罪行,并坚 信中国工人必将奋起抗争,砸烂枷锁,迎来黎明。

总结主题

旧时的包身工制度已不复存在,今日的劳动者得到社

会的认可和赞颂。我们歌唱劳动,我们致敬劳动者!

在田间地头、在桥梁隧道、在街头巷尾、在边境线上、

在科技攻关一线、在教书育人讲台,劳动者的身影总是让我 们感动。新冠肺炎疫情来袭,他们是逆行者;洪灾火灾面前, 他们是无畏者;决胜全面建成小康社会,他们是奋斗者;决 战脱贫攻坚,他们是冲锋者…....

结束语

铭记历史,永不遗忘,绝不允许历史悲剧重演。

我们不能改变历史,但是可以从我们历史上悲惨的 一页中学到很多东西。

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉 醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权 和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了 历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!

寄语

■ 无穷的远方,无数的人们,都和我 有 关 。

——鲁迅

■万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。

心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。

——鲁迅《无题》