吉林省四平市第三高级中学2024-2025学年高一上学期第二次质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省四平市第三高级中学2024-2025学年高一上学期第二次质量检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 19:08:33 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度上学期第二次质量检测

高一历史试题

本试卷共100分,考试时间75分钟。

一、选择题 (每小题3分,共16道,总分48分)

1. 河南省叶县余庄遗址是一处距今约4400至4000年的新石器时代文化遗存。考古人员发现,该遗址中的10多座墓葬,不仅随葬器物多少不一,而且鼎、簋、豆、觚、杯等陶器多以泥质黑陶为主。据此可推断,此遗址处于 ( )

A.仰韶文化时期B.大汶口文化时期

C.龙山文化时期D.二里头文化时期

2. 夏商周时期,“国家”是由氏族部落或“邦国”组成的“联盟”。其中,夏商时期加入“联盟”的邦国多是由原始部落或部落联盟形成,而西周时期的邦国则是由“共主”有意识、有目的地分封而形成。这反映出,西周时期( )

A.清除了氏族部落势力B.践行了神权政治理念

C.统一了国家政治体制D.加强了对地方的管理

3. 春秋战国时期,游士(游说之士) 峰起,齐桓公聚“游士八十人”“是时(战国) 诸侯多辩士”,如孔子曾周游列国,商鞅游说秦国并主持了秦国的变法。这折射出,当时( )

A.著书立说蔚然成风B.儒家学说成为主流

C.学术环境宽松自由D.诸子思想互通互融

4. 秦统一后,秦始皇通过修建人工道路构建了以咸阳为中心的交通网(下图)。这些交通网的修建( )

A.保证了郡县制的落实

B.提高了国家治理能力

C.旨在便利皇帝的巡游

B.推动了国家政治统一

5. 据记载,汉武帝于元狩四年(公元前119年) 开始实行盐铁官营时只在郡县里推行,而到元封元年(公元前110年)则把盐铁官营推行到了诸侯的封国。这一变化( )

A.旨在落实推恩令政策B.解决了国家财政困难

C.加强了中央集权体制D.促进了民间商贸发展

6. 据《洛阳伽蓝记》记载,南朝人王肃初到北魏,“不食羊肉及酪浆等物,常饭鲫鱼羹,渴饮茗汁”,经数年以后,王肃与高祖(北魏孝文帝)殿会,“食羊肉酪·粥甚多”。这反映了当时 ( )

A.少数民族已完成汉化B.民族交融得到了发展

C.南北文化走向了统一.D.国家统一的趋势增强

7.唐太宗采纳魏征等大臣的建议,设立了“无土”爵,即虚封爵位,只给食邑若干户的名号或绢帛等物,而没有相应的实际食邑。这一举措( )

A.保证了皇权专制统治B.促进了吏治清明

C.增加了国家财政收入D.有利于政局稳定

8.如表为当代学者统计的中国古代状元地域分布表。据此表可以推知( )

地区 唐 五代 北宋 南宋 辽 金 元 明 清

北方 40 6 28 0 6 11 8 11 10

南方 18 10 24 37 0 0 2 77 69

共计 58 16 52 37 6 11 10 88 79

A. 古代科举考试制度尚不完善B.理学兴起推动考试内容变化

C. 政治形势对科举制影响较小D.南方经济发展影响文化发展

9. 君权与相权的关系贯穿整个中国古代政治制度的发展历程,从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除。这反映了( )

A. 中央集权不断加强B. 中国政治制度的成熟

C. 君主专制不断加强D. 有效避免了宰相专权

10. 中国近代某一思想传承了湖湘文化“经世致用”的精髓,吸收了江浙文化“汉学与理学"的成就,致力于开启了解世界、向西方学习的潮流,是中国思想从传统转向近代的重要标志,奏响了中国近代社会变化前奏曲。材料所述思想及其典型代表人物是( )

A. “通民情,闻已过”———林则徐B. “维新变法”———康有为

C. “师夷长技以制夷”———魏源D. “民主共和”———孙中山

11. 如表是近代中国植茶面积、茶产量、销量估算表。据表可知,近代中国( )

年份 万亩植茶面积 产量(万担) 内销(万担) 外销(万担)

1832—1837 521 260.5 200 60.5

1861 625 312.5 202.5 110

1871 819 409.5 202.5 207

1886 934.9 567.46 205 362.46

A. 茶叶的产销受世界市场影响B. 茶叶是最主要的出口商品.

C. 垄断了世界茶叶生产和市场D. 茶叶出口导致了贸易逆差

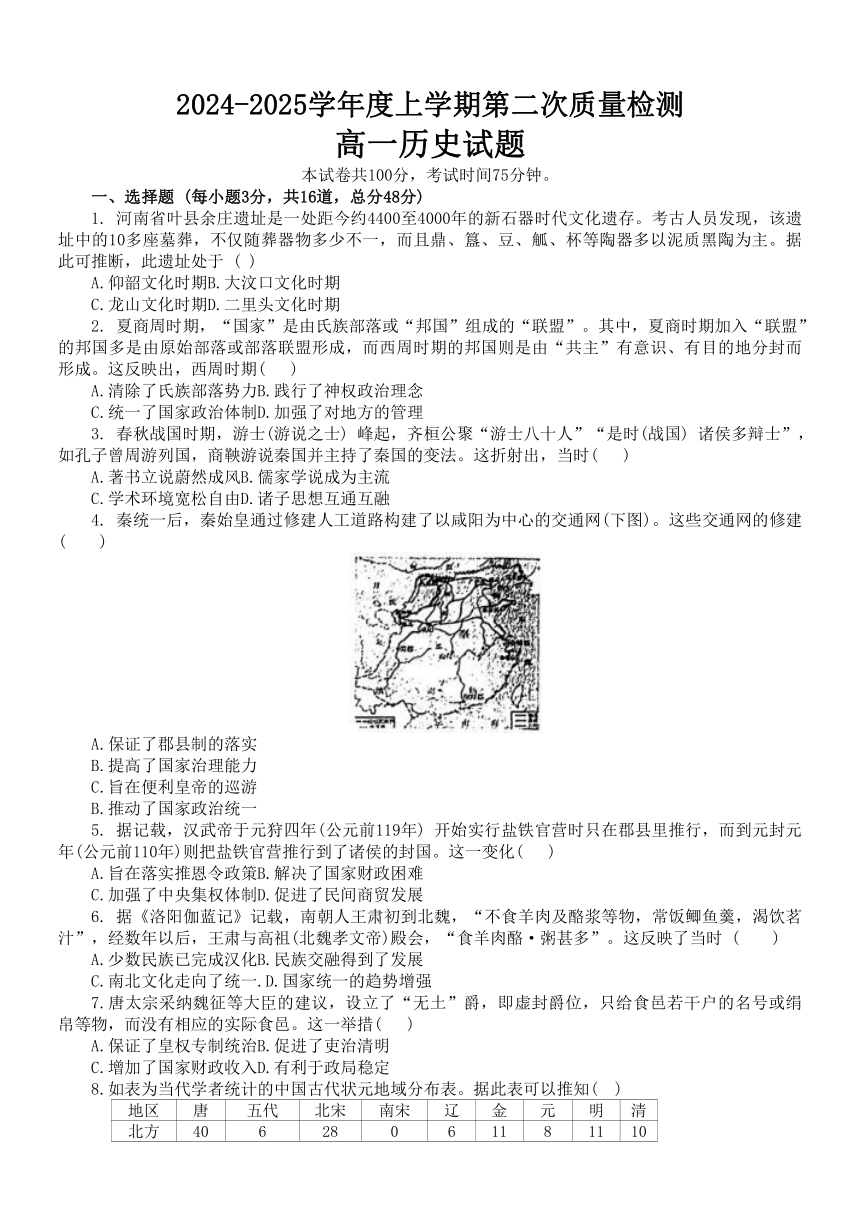

12. 下图为清末洋务派兴办的福州船政局的组织结构图。下列关于福州船政局说法正确的有( )

①以自强为创办目标

②突破了对西方器物层次的学习

③属于官办军事工业

④未能达成抵抗外来侵略的目标

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

13. 《大国起的文化准备》中这论述一个民族崛起的三个方面的改变:第一是人心的改变,二是政治制度的改变,第三是器物和经济的改变,近代中国“第二个转变”的推行者 ( )

A. 提出了学西方以自强的主张B. 进行了中国早期现代化的尝试

C. 借助传统文化推动社会变革D. 引进民主和科学改造传统文化

14. 《中华民国临时约法》规定:“国务员(内阁官员) 辅佐临时大总统负其责任,在临时大总统提出法律、公布法律及发布命令时,须附署之……”这一规定体现了( )

A. 三权分立B. 自由平等C. 主权在民D. 责任内阁制

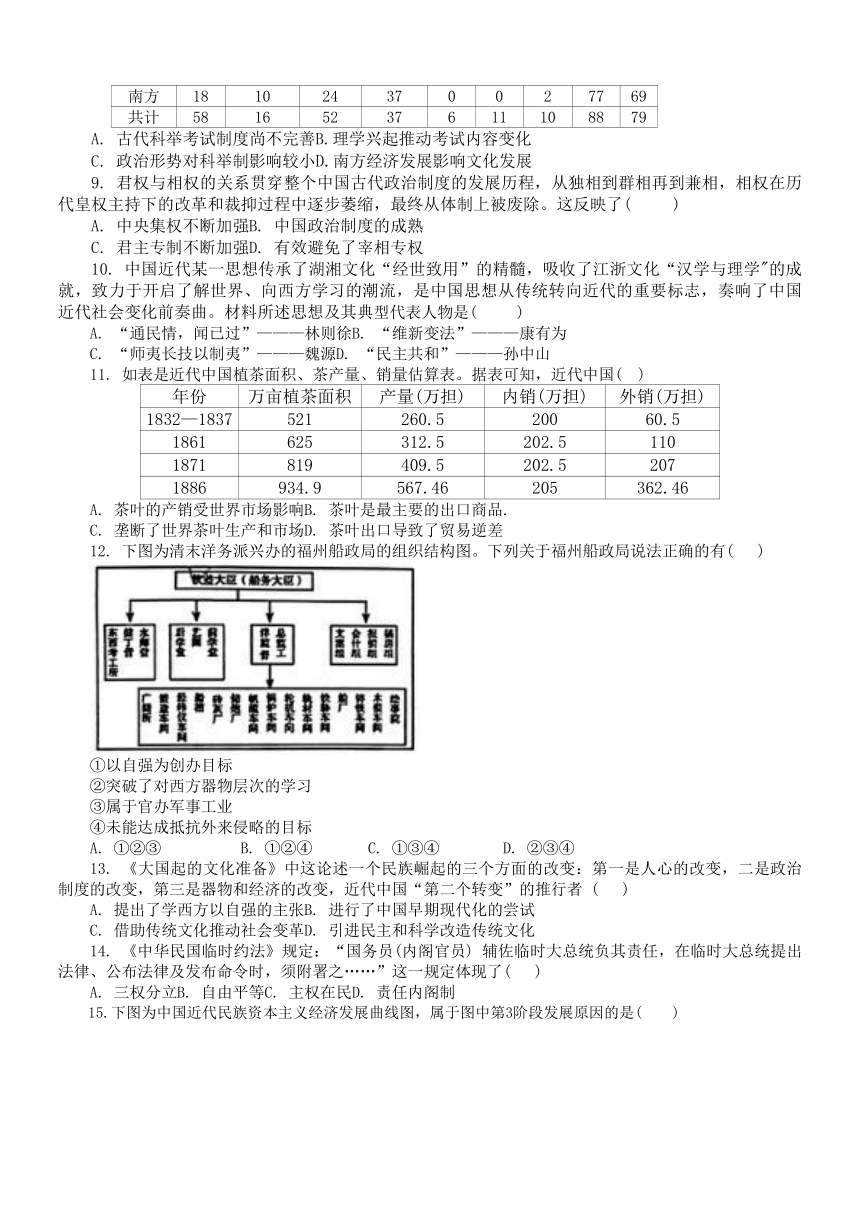

15.下图为中国近代民族资本主义经济发展曲线图,属于图中第3阶段发展原因的是( )

A. 外国扩大对华资本输出B. 欧洲国家放松对华经济侵略

C. 中国自然经济解体D. 官僚资本主义的推动

16. 1924年6月,孙中山在演说中指出,俄国发生革命的时候,虽然是一般革命党员做先锋,去同俄皇奋斗。但是革命一经成功,便马上组织革命军,后来因为有了革命军做革命党的后援,继续去奋斗,所以就是遇到了许多大障碍,还是能够在短期间之内太告成功。孙中山的演讲( )

①强调了实现国共合作的紧迫性②反思了中国当前的革命形势

③阐述了创建革命武装的重要性④重申了推翻北洋军阀的正当性

A.① ②B.②③C. ③④D.①④

二、材料题(共4道, 52分)

17.阅读材料,完成下列问题。(21分)

材料一中国古代的儒学思想是一个流动的发展过程。孔子以及后来战国时代儒家,广泛而深入地探讨了人的价值。董仲舒把孟子的性善论和荀子的性恶论塞进阴阳家的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。明清之际,儒学的经邦济世思想,在一些不是理学家的志士仁人上发出了光芒。

———摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

材料二近代中国“两极相逢”,中西文化冲突是这个时代的突出内容。从“制造或政法制度之争”到“思想之争”,是中西文化和哲学论争的一个转折。戊戌维新前,形成了“中体西用”这一应对中西文化冲突的命题。戊戌维新后,随着民族危机愈演愈烈,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、融合的意识。这种调和中西、融合新旧的意识很快蔓延,成为一种广有市场的社会意识。

———摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三中华民族形成了包括儒家思想在内的价值观念和文明体系,几千年从未中断,对形成和巩固中华多民族的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,都发挥了十分重要的作用。历史充分证明,中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力。

———摘编自中国社科院《深刻把握中华文明突出特性的历史意义与时代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述古代儒学的演变历程。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代前期中国文化发展的新变化,并简析其意义。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中华文化的发展历程的认识。(6分)

18. 阅读材料,完成下列问题。(8分)

材料宋代,“本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之‘榜下捉婿’,亦有缗钱,谓之‘檠捉钱’,盖与婿为京索之费”。北宋蔡襄指出:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”南宋学者叶绍翁也指出自己所处的时代为:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多。”当时,即使是寡妇,若携带的奁产丰厚,娶之者仍旧趋之若鹜。面对财婚厚奁风尚和奁产纷争,朱熹主张:“议昏姻有及于财者,皆勿与为昏姻可也。”

———摘编自张本顺《从宋代婚姻法中财婚制看宋代的近世化转型》

依据材料结合所学指出宋代的婚姻观发生了怎样的变化并分析导致变化的原因。

19.阅读材料,完成下列问题。(11分)

材料明朝在西藏建立军政机构的同时,通过诰封、赏赐等手段,使西藏各地僧俗首领直接受命于朝廷。1653年,清朝以五世达赖进京朝觐为契机,对五世达赖等进行了正式册封,并赐金印金册,中央对转世达赖的册封逐成定制,并延续至今。清代还继承了明朝对西藏的多封众建、分而治之的策略,形成各教派势力均衡存在、相互牵制的格局。明代以来,一直对西藏实行“薄来厚往”的贡赐政策和“茶马互市”的贸易政策,清朝时这些政策得到进一步深化。同时清朝一改明朝羁縻而治,不介入的间接治藏策略,不仅在西藏驻军,建立驻藏大臣制度,而且制定了《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确驻藏大臣、达赖、班禅的地位和权限,确立了驻藏大臣对藏政的领导地位。

———摘编自马啸《明清与西藏政治互动策略之比较》

(1) 根据材料,概括明清在治理西藏方面采取的措施。(5分)

(2) 根据材料并结合所学知识,简析明清治理西藏的历史意义。(6分)

20. 阅读材料,完成下列问题。(12分)

材料

代表人物 救国探索方案

林则徐、魏源等 “师夷长技以制夷”

洪秀全、洪仁玕等 “地上天国”

曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞等 “师夷长技以自强”

康有为、梁启超等 “维新变法”

孙中山、宋教仁等 “民主共和”

李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适等 “民主”“科学”

———摘编自李侃《中国近代史》

材料反映了中国近代史上先进的中国人探索国家出路的历程。围绕材料,自拟论题,并结合中国近代史相关知识予以阐述。

(要求:观点明确,史论结合,论从史出,阐述充分,表述清晰。)

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:龙山文化时期的典型特征是陶器以泥质黑陶为主,与材料中叶县余庄遗址墓葬中陶器的情况相符。仰韶文化的陶器以彩陶为主;大汶口文化有其独特的陶器类型,但不是以泥质黑陶为主;二里头文化主要与夏代文明相关,其陶器特征与材料描述不同。所以本题选 C。

2.答案:D

简析:西周通过分封制有目的地分封诸侯,形成邦国,相比夏商时期,加强了对地方的管理和控制。西周并没有清除氏族部落势力;材料未体现神权政治理念;西周虽然在一定程度上统一了政治体制,但各封国仍有一定独立性,不能说完全统一了国家政治体制。故本题选 D。

3.答案:C

简析:春秋战国时期游士能够四处游说,各国对不同思想的游士都有接纳,如孔子周游列国、商鞅在秦国变法等,这反映出当时学术环境宽松自由,有利于思想文化的交流与发展。材料未体现著书立说蔚然成风;儒家学说在当时并非主流,诸子百家思想争鸣;材料主要强调游士的活动,不能直接得出诸子思想互通互融的结论。所以本题选 C。

4.答案:B

简析:秦统一后修建的交通网有助于加强中央对地方的控制和管理,提高国家治理能力,促进经济文化交流等。交通网的修建有利于郡县制的实施,但不能保证其落实;其目的并非仅仅便利皇帝巡游;秦统一后已经实现了政治统一,交通网的修建是进一步巩固和加强统治的手段。所以本题选 B。

5.答案:C

简析:汉武帝将盐铁官营从郡县推广到诸侯封国,加强了中央对经济的控制,从而进一步加强了中央集权体制。这一举措与推恩令政策并无直接关联;虽然盐铁官营在一定程度上增加了财政收入,但不能说解决了国家财政困难;盐铁官营限制了民间商贸发展。所以本题选 C。

6.答案:B

简析:南朝人王肃到北魏后饮食上的变化,体现了南北民族之间在生活习俗等方面的相互影响,反映出民族交融得到了发展。少数民族并没有在此时完成汉化;南北文化仍存在差异,并未走向统一;材料主要体现民族交融,不能直接得出国家统一趋势增强的结论。所以本题选 B。

7.答案:D

简析:唐太宗设立 “无土” 爵,虚封爵位,既给予功臣一定荣誉,又避免了因实封过多而导致的权力分散等问题,有利于政局稳定。这一举措与保证皇权专制统治关系不大;对吏治清明没有直接促进作用;虚封爵位并不增加国家财政收入。所以本题选 D。

8.答案:D

简析:从表格中可以看出,随着时间推移,南方状元数量逐渐增多,这与南方经济的发展密切相关,经济发展为文化教育提供了物质基础,促进了文化的繁荣。古代科举考试制度在不断发展完善;材料未体现理学兴起对考试内容的影响;政治形势对科举制有一定影响,如辽、金、元等时期北方状元数量的变化与政治格局有关。所以本题选 D。

9.答案:C

简析:相权在皇权改革和裁抑下逐步萎缩直至废除,反映了君主专制不断加强,皇权不断强化。中央集权强调中央与地方的关系,本题主要涉及君权与相权;相权的演变不能说明中国政治制度成熟;虽然相权被削弱,但不能有效避免宰相专权,历史上仍有宰相专权现象出现。所以本题选 C。

10.答案:C

简析:魏源的 “师夷长技以制夷” 思想传承了湖湘文化 “经世致用” 精髓,吸收江浙文化成就,开启了向西方学习的潮流,是中国思想近代化的重要标志。林则徐主要是开眼看世界的代表人物,但 “通民情,闻已过” 并非其主要思想;康有为的维新变法思想是在魏源之后进一步发展的;孙中山的民主共和思想更晚。所以本题选 C。

11.答案:A

简析:从表格中可以看出近代中国茶叶的外销数量不断增加,这表明茶叶的产销受世界市场影响,中国茶叶逐渐卷入世界市场。材料未表明茶叶是最主要的出口商品;中国并没有垄断世界茶叶生产和市场;表格中未体现茶叶出口与贸易逆差的关系。所以本题选 A。

12.答案:C

简析:福州船政局是洋务派创办的官办军事工业,以自强为目标,但在甲午战争等历史事件中可以看出其未能达成抵抗外来侵略的目标。福州船政局主要侧重于学习西方器物层面;其并没有突破对西方器物层次的学习。所以本题选 C。

13.答案:B

简析:近代中国 “第二个转变” 指的是政治制度的改变,戊戌变法进行了中国早期现代化在政治制度方面的尝试,试图通过改革政治制度推动社会变革。提出学西方以自强主张的是洋务运动,主要是器物层面;借助传统文化推动社会变革不符合戊戌变法的特点;引进民主和科学改造传统文化的是新文化运动。所以本题选 B。

14.答案:D

简析:《中华民国临时约法》规定国务员对临时大总统的命令须附署,这体现了责任内阁制的特点,限制了总统权力。三权分立强调立法、行政、司法的相互制衡;自由平等在材料中未体现;主权在民主要体现在人民的权利方面,材料中没有相关内容。所以本题选 D。

15.答案:B

简析:图中第 3 阶段是 1912 - 1919 年,这一时期欧洲国家忙于一战,放松了对华经济侵略,民族资本主义迎来了短暂的春天。外国扩大对华资本输出会抑制民族资本主义发展;中国自然经济解体在鸦片战争后就开始了,不是这一阶段的主要原因;官僚资本主义在这一时期不是民族资本主义发展的推动因素。所以本题选 B。

16.答案:B

简析:孙中山的演讲通过俄国革命成功后组织革命军的例子,阐述了创建革命武装的重要性,同时也反思了中国当前革命形势,认识到需要借鉴俄国经验。材料未强调国共合作的紧迫性;演讲主要是关于革命武装和革命形势,没有重申推翻北洋军阀的正当性。所以本题选 B。

二、材料题

17.答案:

(1)演变历程:春秋时期孔子创立儒家学说,探讨人的价值;战国时期孟子、荀子等儒家学者进一步发展儒家思想;西汉董仲舒融合阴阳家等思想,形成天人感应论,使儒学成为正统思想;唐代儒、道、佛 “三教” 并立,儒学吸收佛学思辨哲学;宋明时期在三教融合基础上形成理学;明清之际,儒学经邦济世思想在部分志士仁人身上得到体现,出现早期启蒙思想。

(2)新变化:从 “中体西用” 到中西调和、融合意识的产生;从单纯学习西方器物到关注政治制度和思想文化。意义:推动了中国思想文化的近代化进程;促进了国人对西方文化的深入了解;为中国社会变革提供了思想基础;冲击了传统的封建思想观念。

(3)认识:中华文化源远流长、不断发展演变;在发展过程中能够吸收融合其他文化;在不同历史时期都发挥了重要作用,具有强大的生命力和文化主体性;中华文化的发展与社会政治、经济等因素密切相关。

简析:

(1)本题根据材料一的时间线索和关键信息,如孔子、孟子、荀子、董仲舒、唐代三教并立、宋明理学、明清之际等阶段的儒学发展特点进行概括总结。

(2)新变化从材料二中提取关键语句,如 “中体西用” 到 “中西调和、融合” 以及从 “制造或政法制度之争” 到 “思想之争” 等信息进行归纳。意义则从思想解放、文化近代化、社会变革等角度进行分析。

(3)认识综合材料内容,从中华文化的发展连续性、包容性、重要性以及与社会环境的关系等方面进行阐述。

18.答案:

变化:宋代婚姻观从注重门第转变为注重资财。原因:宋代商品经济发展,市民阶层壮大,人们的价值观念发生变化;科举制的发展,使得士人社会地位提高,婚姻选择更加注重个人才能和经济实力;厚嫁之风盛行,导致人们在婚姻中对财产的关注度增加。

简析:变化从材料中 “娶其妻不顾门户,直求资财”“男女婚嫁必择富民” 等语句可以直接得出。原因则结合宋代的经济、政治、社会风俗等方面进行分析,商品经济发展促使社会观念变化,科举制影响社会阶层流动和婚姻观念,厚嫁之风进一步推动了对资财的重视。

19.答案:

(1)措施:明朝在西藏建立军政机构,通过诰封、赏赐等手段使僧俗首领受命于朝廷;清朝对五世达赖等进行册封,延续转世达赖册封定制,继承多封众建策略,深化贡赐和茶马互市政策,在西藏驻军,建立驻藏大臣制度,制定相关章程明确各方地位和权限。

(2)历史意义:加强了中央对西藏的管理和控制,巩固了多民族国家的统一;促进了西藏与内地的经济文化交流;有利于西藏地区的稳定和发展;维护了国家的主权和领土完整;为后世治理西藏提供了重要的历史经验。

简析:

(1)措施依据材料进行逐条概括,明朝和清朝分别从政治、宗教、经济、军事等方面采取的不同措施都要涵盖。

(2)历史意义从国家统一、民族关系、地区发展、主权领土等角度进行分析,强调明清治理西藏措施对国家和西藏地区的积极影响。

20.答案:

论题:近代中国先进知识分子对救国道路的探索不断深入。

阐述:鸦片战争后,林则徐、魏源等提出 “师夷长技以制夷”,开启了向西方学习的先河,但主要停留在技术层面。太平天国运动时期,洪秀全、洪仁玕等试图建立 “地上天国”,从农民阶级的角度探索救国,但由于阶级局限性未能成功。洋务运动中,曾国藩、左宗棠等推行 “师夷长技以自强”,创办近代企业、新式学堂等,进一步学习西方器物,但不触及封建制度。甲午战争后,康有为、梁启超等倡导 “维新变法”,主张学习西方政治制度,进行戊戌变法,但因封建顽固势力强大而失败。辛亥革命时期,孙中山、宋教仁等追求 “民主共和”,推翻了清王朝,建立了中华民国,但革命果实被袁世凯窃取。新文化运动中,李大钊、陈独秀等提倡 “民主”“科学”,从思想文化层面进行深刻反思和变革,进一步解放了人们的思想。总之,近代中国先进知识分子在民族危机不断加深的背景下,不断探索救国道路,从技术到制度再到思想文化,逐步深入,推动了中国社会的近代化进程。

简析:首先根据材料拟定论题,围绕近代中国先进知识分子的救国探索历程展开。阐述过程中按照时间顺序,分别对各个时期的代表人物及他们的探索方案进行分析,说明其探索的内容、成果及局限性,最后总结得出这些探索不断深入并推动中国近代化进程的结论,做到史论结合、逻辑清晰。

高一历史试题

本试卷共100分,考试时间75分钟。

一、选择题 (每小题3分,共16道,总分48分)

1. 河南省叶县余庄遗址是一处距今约4400至4000年的新石器时代文化遗存。考古人员发现,该遗址中的10多座墓葬,不仅随葬器物多少不一,而且鼎、簋、豆、觚、杯等陶器多以泥质黑陶为主。据此可推断,此遗址处于 ( )

A.仰韶文化时期B.大汶口文化时期

C.龙山文化时期D.二里头文化时期

2. 夏商周时期,“国家”是由氏族部落或“邦国”组成的“联盟”。其中,夏商时期加入“联盟”的邦国多是由原始部落或部落联盟形成,而西周时期的邦国则是由“共主”有意识、有目的地分封而形成。这反映出,西周时期( )

A.清除了氏族部落势力B.践行了神权政治理念

C.统一了国家政治体制D.加强了对地方的管理

3. 春秋战国时期,游士(游说之士) 峰起,齐桓公聚“游士八十人”“是时(战国) 诸侯多辩士”,如孔子曾周游列国,商鞅游说秦国并主持了秦国的变法。这折射出,当时( )

A.著书立说蔚然成风B.儒家学说成为主流

C.学术环境宽松自由D.诸子思想互通互融

4. 秦统一后,秦始皇通过修建人工道路构建了以咸阳为中心的交通网(下图)。这些交通网的修建( )

A.保证了郡县制的落实

B.提高了国家治理能力

C.旨在便利皇帝的巡游

B.推动了国家政治统一

5. 据记载,汉武帝于元狩四年(公元前119年) 开始实行盐铁官营时只在郡县里推行,而到元封元年(公元前110年)则把盐铁官营推行到了诸侯的封国。这一变化( )

A.旨在落实推恩令政策B.解决了国家财政困难

C.加强了中央集权体制D.促进了民间商贸发展

6. 据《洛阳伽蓝记》记载,南朝人王肃初到北魏,“不食羊肉及酪浆等物,常饭鲫鱼羹,渴饮茗汁”,经数年以后,王肃与高祖(北魏孝文帝)殿会,“食羊肉酪·粥甚多”。这反映了当时 ( )

A.少数民族已完成汉化B.民族交融得到了发展

C.南北文化走向了统一.D.国家统一的趋势增强

7.唐太宗采纳魏征等大臣的建议,设立了“无土”爵,即虚封爵位,只给食邑若干户的名号或绢帛等物,而没有相应的实际食邑。这一举措( )

A.保证了皇权专制统治B.促进了吏治清明

C.增加了国家财政收入D.有利于政局稳定

8.如表为当代学者统计的中国古代状元地域分布表。据此表可以推知( )

地区 唐 五代 北宋 南宋 辽 金 元 明 清

北方 40 6 28 0 6 11 8 11 10

南方 18 10 24 37 0 0 2 77 69

共计 58 16 52 37 6 11 10 88 79

A. 古代科举考试制度尚不完善B.理学兴起推动考试内容变化

C. 政治形势对科举制影响较小D.南方经济发展影响文化发展

9. 君权与相权的关系贯穿整个中国古代政治制度的发展历程,从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废除。这反映了( )

A. 中央集权不断加强B. 中国政治制度的成熟

C. 君主专制不断加强D. 有效避免了宰相专权

10. 中国近代某一思想传承了湖湘文化“经世致用”的精髓,吸收了江浙文化“汉学与理学"的成就,致力于开启了解世界、向西方学习的潮流,是中国思想从传统转向近代的重要标志,奏响了中国近代社会变化前奏曲。材料所述思想及其典型代表人物是( )

A. “通民情,闻已过”———林则徐B. “维新变法”———康有为

C. “师夷长技以制夷”———魏源D. “民主共和”———孙中山

11. 如表是近代中国植茶面积、茶产量、销量估算表。据表可知,近代中国( )

年份 万亩植茶面积 产量(万担) 内销(万担) 外销(万担)

1832—1837 521 260.5 200 60.5

1861 625 312.5 202.5 110

1871 819 409.5 202.5 207

1886 934.9 567.46 205 362.46

A. 茶叶的产销受世界市场影响B. 茶叶是最主要的出口商品.

C. 垄断了世界茶叶生产和市场D. 茶叶出口导致了贸易逆差

12. 下图为清末洋务派兴办的福州船政局的组织结构图。下列关于福州船政局说法正确的有( )

①以自强为创办目标

②突破了对西方器物层次的学习

③属于官办军事工业

④未能达成抵抗外来侵略的目标

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

13. 《大国起的文化准备》中这论述一个民族崛起的三个方面的改变:第一是人心的改变,二是政治制度的改变,第三是器物和经济的改变,近代中国“第二个转变”的推行者 ( )

A. 提出了学西方以自强的主张B. 进行了中国早期现代化的尝试

C. 借助传统文化推动社会变革D. 引进民主和科学改造传统文化

14. 《中华民国临时约法》规定:“国务员(内阁官员) 辅佐临时大总统负其责任,在临时大总统提出法律、公布法律及发布命令时,须附署之……”这一规定体现了( )

A. 三权分立B. 自由平等C. 主权在民D. 责任内阁制

15.下图为中国近代民族资本主义经济发展曲线图,属于图中第3阶段发展原因的是( )

A. 外国扩大对华资本输出B. 欧洲国家放松对华经济侵略

C. 中国自然经济解体D. 官僚资本主义的推动

16. 1924年6月,孙中山在演说中指出,俄国发生革命的时候,虽然是一般革命党员做先锋,去同俄皇奋斗。但是革命一经成功,便马上组织革命军,后来因为有了革命军做革命党的后援,继续去奋斗,所以就是遇到了许多大障碍,还是能够在短期间之内太告成功。孙中山的演讲( )

①强调了实现国共合作的紧迫性②反思了中国当前的革命形势

③阐述了创建革命武装的重要性④重申了推翻北洋军阀的正当性

A.① ②B.②③C. ③④D.①④

二、材料题(共4道, 52分)

17.阅读材料,完成下列问题。(21分)

材料一中国古代的儒学思想是一个流动的发展过程。孔子以及后来战国时代儒家,广泛而深入地探讨了人的价值。董仲舒把孟子的性善论和荀子的性恶论塞进阴阳家的框架,加上一个最高的主宰“天”,成为一种神秘的天人感应论。唐代出现了儒、道、佛“三教”并立的局面,同时一些思想家或明或隐地吸取佛学思辨哲学的若干方面。宋明理学在三教融合、渗透的基础上孕育、发展起来。明清之际,儒学的经邦济世思想,在一些不是理学家的志士仁人上发出了光芒。

———摘编自张岂之《儒学思想的历史演变及其作用》

材料二近代中国“两极相逢”,中西文化冲突是这个时代的突出内容。从“制造或政法制度之争”到“思想之争”,是中西文化和哲学论争的一个转折。戊戌维新前,形成了“中体西用”这一应对中西文化冲突的命题。戊戌维新后,随着民族危机愈演愈烈,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、融合的意识。这种调和中西、融合新旧的意识很快蔓延,成为一种广有市场的社会意识。

———摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三中华民族形成了包括儒家思想在内的价值观念和文明体系,几千年从未中断,对形成和巩固中华多民族的大家庭,对形成和丰富中华民族精神,都发挥了十分重要的作用。历史充分证明,中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力。

———摘编自中国社科院《深刻把握中华文明突出特性的历史意义与时代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述古代儒学的演变历程。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代前期中国文化发展的新变化,并简析其意义。(10分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中华文化的发展历程的认识。(6分)

18. 阅读材料,完成下列问题。(8分)

材料宋代,“本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之‘榜下捉婿’,亦有缗钱,谓之‘檠捉钱’,盖与婿为京索之费”。北宋蔡襄指出:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”南宋学者叶绍翁也指出自己所处的时代为:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多。”当时,即使是寡妇,若携带的奁产丰厚,娶之者仍旧趋之若鹜。面对财婚厚奁风尚和奁产纷争,朱熹主张:“议昏姻有及于财者,皆勿与为昏姻可也。”

———摘编自张本顺《从宋代婚姻法中财婚制看宋代的近世化转型》

依据材料结合所学指出宋代的婚姻观发生了怎样的变化并分析导致变化的原因。

19.阅读材料,完成下列问题。(11分)

材料明朝在西藏建立军政机构的同时,通过诰封、赏赐等手段,使西藏各地僧俗首领直接受命于朝廷。1653年,清朝以五世达赖进京朝觐为契机,对五世达赖等进行了正式册封,并赐金印金册,中央对转世达赖的册封逐成定制,并延续至今。清代还继承了明朝对西藏的多封众建、分而治之的策略,形成各教派势力均衡存在、相互牵制的格局。明代以来,一直对西藏实行“薄来厚往”的贡赐政策和“茶马互市”的贸易政策,清朝时这些政策得到进一步深化。同时清朝一改明朝羁縻而治,不介入的间接治藏策略,不仅在西藏驻军,建立驻藏大臣制度,而且制定了《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确驻藏大臣、达赖、班禅的地位和权限,确立了驻藏大臣对藏政的领导地位。

———摘编自马啸《明清与西藏政治互动策略之比较》

(1) 根据材料,概括明清在治理西藏方面采取的措施。(5分)

(2) 根据材料并结合所学知识,简析明清治理西藏的历史意义。(6分)

20. 阅读材料,完成下列问题。(12分)

材料

代表人物 救国探索方案

林则徐、魏源等 “师夷长技以制夷”

洪秀全、洪仁玕等 “地上天国”

曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞等 “师夷长技以自强”

康有为、梁启超等 “维新变法”

孙中山、宋教仁等 “民主共和”

李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适等 “民主”“科学”

———摘编自李侃《中国近代史》

材料反映了中国近代史上先进的中国人探索国家出路的历程。围绕材料,自拟论题,并结合中国近代史相关知识予以阐述。

(要求:观点明确,史论结合,论从史出,阐述充分,表述清晰。)

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:龙山文化时期的典型特征是陶器以泥质黑陶为主,与材料中叶县余庄遗址墓葬中陶器的情况相符。仰韶文化的陶器以彩陶为主;大汶口文化有其独特的陶器类型,但不是以泥质黑陶为主;二里头文化主要与夏代文明相关,其陶器特征与材料描述不同。所以本题选 C。

2.答案:D

简析:西周通过分封制有目的地分封诸侯,形成邦国,相比夏商时期,加强了对地方的管理和控制。西周并没有清除氏族部落势力;材料未体现神权政治理念;西周虽然在一定程度上统一了政治体制,但各封国仍有一定独立性,不能说完全统一了国家政治体制。故本题选 D。

3.答案:C

简析:春秋战国时期游士能够四处游说,各国对不同思想的游士都有接纳,如孔子周游列国、商鞅在秦国变法等,这反映出当时学术环境宽松自由,有利于思想文化的交流与发展。材料未体现著书立说蔚然成风;儒家学说在当时并非主流,诸子百家思想争鸣;材料主要强调游士的活动,不能直接得出诸子思想互通互融的结论。所以本题选 C。

4.答案:B

简析:秦统一后修建的交通网有助于加强中央对地方的控制和管理,提高国家治理能力,促进经济文化交流等。交通网的修建有利于郡县制的实施,但不能保证其落实;其目的并非仅仅便利皇帝巡游;秦统一后已经实现了政治统一,交通网的修建是进一步巩固和加强统治的手段。所以本题选 B。

5.答案:C

简析:汉武帝将盐铁官营从郡县推广到诸侯封国,加强了中央对经济的控制,从而进一步加强了中央集权体制。这一举措与推恩令政策并无直接关联;虽然盐铁官营在一定程度上增加了财政收入,但不能说解决了国家财政困难;盐铁官营限制了民间商贸发展。所以本题选 C。

6.答案:B

简析:南朝人王肃到北魏后饮食上的变化,体现了南北民族之间在生活习俗等方面的相互影响,反映出民族交融得到了发展。少数民族并没有在此时完成汉化;南北文化仍存在差异,并未走向统一;材料主要体现民族交融,不能直接得出国家统一趋势增强的结论。所以本题选 B。

7.答案:D

简析:唐太宗设立 “无土” 爵,虚封爵位,既给予功臣一定荣誉,又避免了因实封过多而导致的权力分散等问题,有利于政局稳定。这一举措与保证皇权专制统治关系不大;对吏治清明没有直接促进作用;虚封爵位并不增加国家财政收入。所以本题选 D。

8.答案:D

简析:从表格中可以看出,随着时间推移,南方状元数量逐渐增多,这与南方经济的发展密切相关,经济发展为文化教育提供了物质基础,促进了文化的繁荣。古代科举考试制度在不断发展完善;材料未体现理学兴起对考试内容的影响;政治形势对科举制有一定影响,如辽、金、元等时期北方状元数量的变化与政治格局有关。所以本题选 D。

9.答案:C

简析:相权在皇权改革和裁抑下逐步萎缩直至废除,反映了君主专制不断加强,皇权不断强化。中央集权强调中央与地方的关系,本题主要涉及君权与相权;相权的演变不能说明中国政治制度成熟;虽然相权被削弱,但不能有效避免宰相专权,历史上仍有宰相专权现象出现。所以本题选 C。

10.答案:C

简析:魏源的 “师夷长技以制夷” 思想传承了湖湘文化 “经世致用” 精髓,吸收江浙文化成就,开启了向西方学习的潮流,是中国思想近代化的重要标志。林则徐主要是开眼看世界的代表人物,但 “通民情,闻已过” 并非其主要思想;康有为的维新变法思想是在魏源之后进一步发展的;孙中山的民主共和思想更晚。所以本题选 C。

11.答案:A

简析:从表格中可以看出近代中国茶叶的外销数量不断增加,这表明茶叶的产销受世界市场影响,中国茶叶逐渐卷入世界市场。材料未表明茶叶是最主要的出口商品;中国并没有垄断世界茶叶生产和市场;表格中未体现茶叶出口与贸易逆差的关系。所以本题选 A。

12.答案:C

简析:福州船政局是洋务派创办的官办军事工业,以自强为目标,但在甲午战争等历史事件中可以看出其未能达成抵抗外来侵略的目标。福州船政局主要侧重于学习西方器物层面;其并没有突破对西方器物层次的学习。所以本题选 C。

13.答案:B

简析:近代中国 “第二个转变” 指的是政治制度的改变,戊戌变法进行了中国早期现代化在政治制度方面的尝试,试图通过改革政治制度推动社会变革。提出学西方以自强主张的是洋务运动,主要是器物层面;借助传统文化推动社会变革不符合戊戌变法的特点;引进民主和科学改造传统文化的是新文化运动。所以本题选 B。

14.答案:D

简析:《中华民国临时约法》规定国务员对临时大总统的命令须附署,这体现了责任内阁制的特点,限制了总统权力。三权分立强调立法、行政、司法的相互制衡;自由平等在材料中未体现;主权在民主要体现在人民的权利方面,材料中没有相关内容。所以本题选 D。

15.答案:B

简析:图中第 3 阶段是 1912 - 1919 年,这一时期欧洲国家忙于一战,放松了对华经济侵略,民族资本主义迎来了短暂的春天。外国扩大对华资本输出会抑制民族资本主义发展;中国自然经济解体在鸦片战争后就开始了,不是这一阶段的主要原因;官僚资本主义在这一时期不是民族资本主义发展的推动因素。所以本题选 B。

16.答案:B

简析:孙中山的演讲通过俄国革命成功后组织革命军的例子,阐述了创建革命武装的重要性,同时也反思了中国当前革命形势,认识到需要借鉴俄国经验。材料未强调国共合作的紧迫性;演讲主要是关于革命武装和革命形势,没有重申推翻北洋军阀的正当性。所以本题选 B。

二、材料题

17.答案:

(1)演变历程:春秋时期孔子创立儒家学说,探讨人的价值;战国时期孟子、荀子等儒家学者进一步发展儒家思想;西汉董仲舒融合阴阳家等思想,形成天人感应论,使儒学成为正统思想;唐代儒、道、佛 “三教” 并立,儒学吸收佛学思辨哲学;宋明时期在三教融合基础上形成理学;明清之际,儒学经邦济世思想在部分志士仁人身上得到体现,出现早期启蒙思想。

(2)新变化:从 “中体西用” 到中西调和、融合意识的产生;从单纯学习西方器物到关注政治制度和思想文化。意义:推动了中国思想文化的近代化进程;促进了国人对西方文化的深入了解;为中国社会变革提供了思想基础;冲击了传统的封建思想观念。

(3)认识:中华文化源远流长、不断发展演变;在发展过程中能够吸收融合其他文化;在不同历史时期都发挥了重要作用,具有强大的生命力和文化主体性;中华文化的发展与社会政治、经济等因素密切相关。

简析:

(1)本题根据材料一的时间线索和关键信息,如孔子、孟子、荀子、董仲舒、唐代三教并立、宋明理学、明清之际等阶段的儒学发展特点进行概括总结。

(2)新变化从材料二中提取关键语句,如 “中体西用” 到 “中西调和、融合” 以及从 “制造或政法制度之争” 到 “思想之争” 等信息进行归纳。意义则从思想解放、文化近代化、社会变革等角度进行分析。

(3)认识综合材料内容,从中华文化的发展连续性、包容性、重要性以及与社会环境的关系等方面进行阐述。

18.答案:

变化:宋代婚姻观从注重门第转变为注重资财。原因:宋代商品经济发展,市民阶层壮大,人们的价值观念发生变化;科举制的发展,使得士人社会地位提高,婚姻选择更加注重个人才能和经济实力;厚嫁之风盛行,导致人们在婚姻中对财产的关注度增加。

简析:变化从材料中 “娶其妻不顾门户,直求资财”“男女婚嫁必择富民” 等语句可以直接得出。原因则结合宋代的经济、政治、社会风俗等方面进行分析,商品经济发展促使社会观念变化,科举制影响社会阶层流动和婚姻观念,厚嫁之风进一步推动了对资财的重视。

19.答案:

(1)措施:明朝在西藏建立军政机构,通过诰封、赏赐等手段使僧俗首领受命于朝廷;清朝对五世达赖等进行册封,延续转世达赖册封定制,继承多封众建策略,深化贡赐和茶马互市政策,在西藏驻军,建立驻藏大臣制度,制定相关章程明确各方地位和权限。

(2)历史意义:加强了中央对西藏的管理和控制,巩固了多民族国家的统一;促进了西藏与内地的经济文化交流;有利于西藏地区的稳定和发展;维护了国家的主权和领土完整;为后世治理西藏提供了重要的历史经验。

简析:

(1)措施依据材料进行逐条概括,明朝和清朝分别从政治、宗教、经济、军事等方面采取的不同措施都要涵盖。

(2)历史意义从国家统一、民族关系、地区发展、主权领土等角度进行分析,强调明清治理西藏措施对国家和西藏地区的积极影响。

20.答案:

论题:近代中国先进知识分子对救国道路的探索不断深入。

阐述:鸦片战争后,林则徐、魏源等提出 “师夷长技以制夷”,开启了向西方学习的先河,但主要停留在技术层面。太平天国运动时期,洪秀全、洪仁玕等试图建立 “地上天国”,从农民阶级的角度探索救国,但由于阶级局限性未能成功。洋务运动中,曾国藩、左宗棠等推行 “师夷长技以自强”,创办近代企业、新式学堂等,进一步学习西方器物,但不触及封建制度。甲午战争后,康有为、梁启超等倡导 “维新变法”,主张学习西方政治制度,进行戊戌变法,但因封建顽固势力强大而失败。辛亥革命时期,孙中山、宋教仁等追求 “民主共和”,推翻了清王朝,建立了中华民国,但革命果实被袁世凯窃取。新文化运动中,李大钊、陈独秀等提倡 “民主”“科学”,从思想文化层面进行深刻反思和变革,进一步解放了人们的思想。总之,近代中国先进知识分子在民族危机不断加深的背景下,不断探索救国道路,从技术到制度再到思想文化,逐步深入,推动了中国社会的近代化进程。

简析:首先根据材料拟定论题,围绕近代中国先进知识分子的救国探索历程展开。阐述过程中按照时间顺序,分别对各个时期的代表人物及他们的探索方案进行分析,说明其探索的内容、成果及局限性,最后总结得出这些探索不断深入并推动中国近代化进程的结论,做到史论结合、逻辑清晰。

同课章节目录