人教版七年级下册第一单元第1课《从百草园到三味书屋》教学设想

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册第一单元第1课《从百草园到三味书屋》教学设想 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 89.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-18 10:42:54 | ||

图片预览

文档简介

《从百草园到三味书屋》创新设计

张国生

我教《从百草园到三味书屋》这一课,内容拉拉杂杂很不少,但能说得上是创新的,只有下面五点。

一.用“行路”的感叹导入

我曾经两次专程前去考察鲁迅的故乡浙江绍兴 ( http: / / www.21cnjy.com )。绍兴鲁迅故居景区有一块很大的广告:鲁迅故里。“鲁迅故里”主要是三个景点:鲁迅故居(包括百草园)、三味书屋、鲁迅纪念馆。我考察这里,有三点感叹,于是这三点感叹便成了我的“导入”:

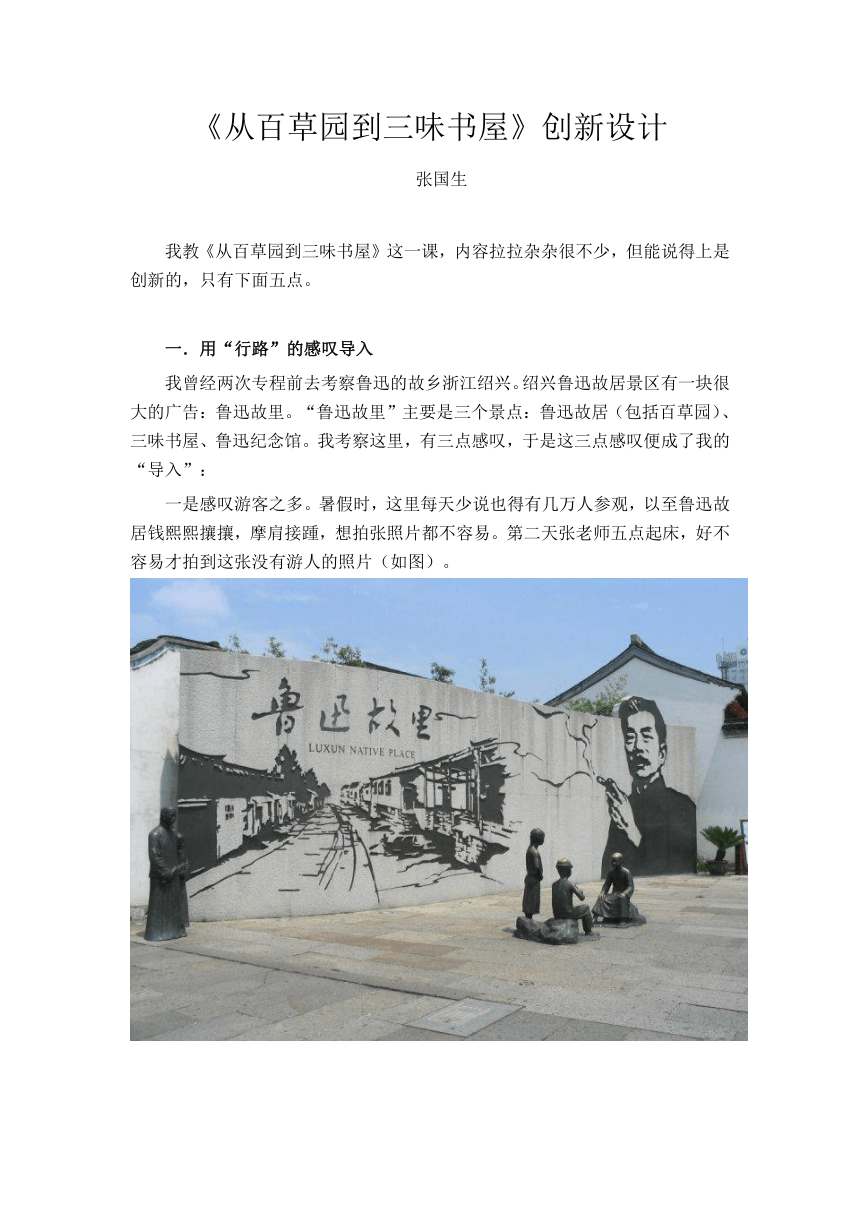

一是感叹游客之多。暑假时,这里每天少说也得有几万人参观,以至鲁迅故居钱熙熙攘攘,摩肩接踵,想拍张照片都不容易。第二天张老师五点起床,好不容易才拍到这张没有游人的照片(如图)。

二是感叹门票之贵——130元。鲁迅为家乡后人创造了无尽的财富啊!包括物质的和精神的。

三是感叹《从百草园到三味书屋》影响之大。来 ( http: / / www.21cnjy.com )这里参观大多因为这篇文章,张老师也是因此知道百草园和三味书屋的;门票贵也是因为这篇文章,那么贵,还要来——《从百草园到三味书屋》的影响实在是太大了!

这个导入,用自己的感情感染了学生,激起他们学习这一课的兴趣。这也是“行万里路”的收获。

二.探究先生的读书

《从百草园到三味书屋》这样写先生念书:

后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢~~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~~……”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后拗过去,拗过去。?

先生读的文章出自请代武进人刘翰的《李克用置酒三垂冈赋》,原文如下:

铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊;金叵罗,颠倒淋漓,千杯未醉。

但课文中却多出了三个语气词:呢、噫、嗬,而且句后还加了两个波浪线。这是怎么回事呢?

理解这个问题之后,请你模仿先生的神态和语气表情朗读这一段。

设计此题,是为了让学生理解作者“标点的艺术”,同时训练朗读。

朗读训练,本来是语文教学的一项重要内容,而 ( http: / / www.21cnjy.com )且朗读本身也是对课文的品味与感知,读好了,那是一种莫大的享受,就像这篇课文中的寿老先生一样,会陶醉在文章之中的,其中滋味,有“分析”“讲解”“做题”所无法道者。而且,好的朗读训练可以大大提高语文课的趣味性,甚至会使学生陶醉在声情并茂的气氛里。于漪老师在《常忆常新》一文中曾写到她上中学时朗读诗词的情景:

最难忘的是老师教辛弃疾的词 ( http: / / www.21cnjy.com )《南乡子·登京口北固亭有怀》的情景。老师讲着、读着“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流”时,眼里噙着泪花,对国事感慨万千,令人揪心;讲述到“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋”时,激昂慷慨,使一室振奋。我们跟随着老师朗读,吟诵,思考,体味,历史风云如在眼前,家乡装进胸中,国家社稷装进心中。课后,大家仍激动不已。星期日,三五同学结伴,奔赴北固山,登上北固亭,面对滔滔江水,大声背诵“何处望神州?满眼风光北固楼……”爱国之情、报国之志充盈胸际,人好像一下子长大了,豪气冲霄汉。是教师,把对祖国的赤诚的爱植入了我们的心中。(《名家谈语文学习》156页,华东师范大学出版社2007年10月第一版)

这样的朗读,这样的语文课,怎是分析、讲 ( http: / / www.21cnjy.com )解、做题、选ABCD可比?可惜的是,由于高考和中考都不考朗读,所以许多急功近利的语文教师也就不进行这方面的训练了,于是,学生的朗读能力普遍较低,甚至许多语文教师的朗读能力也令人堪忧。可惜呀!

但我却乐此不疲。我搞这个设计,意在改变这种状况。

附参考答案

我认为,这是因为先生非常欣赏这篇赋 ( http: / / www.21cnjy.com ),读这段文字时更是非常“入神”,深深地陶醉其中,感情也自然而然地融入其中,所以兴之所至就自然而然地带出了三个加强语气的语助词。先生的读法使少年鲁迅“疑心这是极好的文章”,并留下极深的印象,待到写《从百草园到三味书屋》时,便也如实描写,并特意带上这三个语气词。至于后面的波浪线,那是鲁迅加的,表示先生读文时的颤音和延长音。再加上那“微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后拗过去,拗过去”的描写,就活灵活现地描摹出先生读书的语气、声调和神态。

标点符号里本没有表示颤音的符号,鲁 ( http: / / www.21cnjy.com )迅便以波浪线表示,不但能表示声音的发颤,还能像破折号一样表示声音延长,我觉得这是他的一项艺术创造。这真是大师手法啊!

三. 探究同窗的读书

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念 ( http: / / www.21cnjy.com )“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……

同窗们读的这几个句子本来应当这样标点:

仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

笑人齿缺,曰:“狗窦大开”。

上九,潜龙勿用。

厥土,下上上错;厥贡,苞茅橘柚。

但作者为什么没有给它们加上标点呢?

理解这个问题之后,请你模仿同窗们的神态和语气表情朗读这一段。

设计此题,是为了让学生理解作者“不标点的艺术”,同时训练朗读(同上)。

参考答案

有人说,因为古书都没有标点 ( http: / / www.21cnjy.com ),所以作者在这里不加标点。不对,若这样的话,先生读的书也该不加标点了。我认为,不加标点,正是对这些同窗读书情态的真切生动的描绘,我们可以称作“不标点的艺术”。

认真读书,应当有正确的停 ( http: / / www.21cnjy.com )顿快慢、语气语调,应当抑扬顿挫,琅琅上口。而胡乱应付的,则完全不考虑这些,有口无心地直着嗓子一个音调读到底。想一想,小孩子们天性爱玩,他们本不愿意读那些难懂的古书,刚刚被老师从“寻蝉蜕”、“折腊梅花”和“捉了苍蝇喂蚂蚁”的有趣活动中喊回到枯燥无味的书屋,怎会立刻身心投入地读书?所以此时的所谓读书只不过是在老师的督促下应付而已:不但没有应有的语气语调,而且没有停顿与快慢的区别,甚至还可能不懂是什么意思,绝不像先生读得那样沉醉和入神。鲁迅为了表现这种情形,便采用了这种“不标点的艺术”——不给所读文句标点,以示没有停顿,一气到底。这就活灵活现地表现了当时同窗们读书的情态。若是按正常行文要求加上标点,反而没有这种效果。还要注意,这种情形虽如课文所说是“人声鼎沸”,但肯定维持不了多久,因为只是放开喉咙读“一阵”,过不了多久,恐怕便又“低下去,静下去了”。

加标点是一种艺术,“不标点”也是一种艺术。这又是鲁迅的大师手法!

四. 探究“似乎确凿”的匠心

《从百草园到三味书屋》开头说:

我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草 ( http: / / www.21cnjy.com )园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。

“似乎”表示猜测,“确凿”表示确实,二者是矛盾的。我们该怎样理解呢?

设计此题,是为了让学生理解作者遣词造句的艺术匠心。

参考答案

“教参”的答案是:

这句话是用成人的眼光来看的。“确凿只有”断定其中不会有什么动人之处;“似乎”又对这断定有踌躇,这是表示是否记得清楚还不敢说。

这一答案不能让人信服,因为说来说去,终究还是矛盾的。

理解这句话的关键是理解“似乎”一词。“似乎”除了表示猜测之外,还表示“从表面看是如此,而实际上并不如此,或不仅如此”。

首先我们应该确认,百草园是一座“荒 ( http: / / www.21cnjy.com )园”,其中“确凿”只有一些野草。但这只是表象。透过这一表象,特别是跟三味书屋相比,百草园却又是一个“乐园”——其中有许多令儿童感兴趣的植物、昆虫,以及让人感兴趣的活动:玩放屁虫、摘覆盆子、捕鸟、听美女蛇的故事……或者说,这里有作者童年的自由、童年的欢乐,有与三味书屋相比远为丰富有趣的生活。这,怎能说“确凿只有一些也野草呢”?为了准确表达这种丰富的内涵,作者巧妙地运用了“似乎”——从表面看是如此,而实质上并不如此或不仅如此。“似乎”和“确凿”在一起连用,表面看来是矛盾的,但矛盾的现象后面,是作者高明的语言艺术。

这种妙处,和“大约孔乙己的确死了”是一样的。

“似乎确凿”一句,表现了作者巧妙的艺术匠心和炉火纯青的语言功力!鲁迅真不愧是一位语言的大师!

五. 讲“童心”的艺术

教学中固然需要调动学生的主动性,启 ( http: / / www.21cnjy.com )发他们思考、讨论和探究,但教师的“讲”也是必要的,有时甚至是必须的。在大家都不敢“讲”,生怕一“讲”就是“注入式”的时候,“讲”反而成了一种“创造”。

这一课的“讲”,我采取了“欲扬先抑”的方法。

在百草园的景物一段,我先让学生讨论:“百 ( http: / / www.21cnjy.com )草园景物”这一段是本文写得最好的段落之一,你认为它还好在哪里?学生讨论之后,我也发表了下面与同学们“不同”的评论:

鲁迅所说的“乐园”只是一座“荒园”而 ( http: / / www.21cnjy.com )已!他自己也说“确凿只有一些野草”,怎么能说是“乐园”呢?菜畦、石井栏、皂荚树、桑葚……很普通嘛!黄蜂、蜈蚣都是毒虫,让人害怕!斑蝥,就是放屁虫么,煞风景!哪里有什么“无限的趣味”?

正当学生或疑惑,或反驳时,我话锋一转:

但是,这就是童心,这就是童趣,这就叫做天真浪漫,这就是孩子们对自然界的好奇!越是这样,就越有童趣。这是不能用成年人的眼光来写的。

同样,美女蛇的故事一段,我评论:

( http: / / www.21cnjy.com )美女蛇的故事很不科学,很不可信么!世上怎么会有“美女蛇”呢?老和尚怎么能从人脸上看出“妖气”呢?“飞蜈蚣”怎么能有那样神奇的魔力呢?

“结末的教训”也很荒谬么——倘有陌生的声音叫你的名字,你万不可答应他。地地道道的歪理!

鲁迅也很傻么——不但相信这瞎编的故事,还极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣,但直到现在,总还没有得到……智商太低了!

但是,偏偏这样写才符合儿童心理 ( http: / / www.21cnjy.com ),才富有儿童情趣,而且还有幽默效果。而且,越荒谬,越傻,越是歪理,就越符合儿童心理,越有儿童情趣,也越有幽默效果!

在“我不知道为什么家里的人要将我送进书 ( http: / / www.21cnjy.com )塾里去了……也许是因为……罢,也许是因为……罢,也许是因为……罢”之后,我又提示:这里,作者又把自己写得很“傻”……不过,这次没有“讲”。

张国生

我教《从百草园到三味书屋》这一课,内容拉拉杂杂很不少,但能说得上是创新的,只有下面五点。

一.用“行路”的感叹导入

我曾经两次专程前去考察鲁迅的故乡浙江绍兴 ( http: / / www.21cnjy.com )。绍兴鲁迅故居景区有一块很大的广告:鲁迅故里。“鲁迅故里”主要是三个景点:鲁迅故居(包括百草园)、三味书屋、鲁迅纪念馆。我考察这里,有三点感叹,于是这三点感叹便成了我的“导入”:

一是感叹游客之多。暑假时,这里每天少说也得有几万人参观,以至鲁迅故居钱熙熙攘攘,摩肩接踵,想拍张照片都不容易。第二天张老师五点起床,好不容易才拍到这张没有游人的照片(如图)。

二是感叹门票之贵——130元。鲁迅为家乡后人创造了无尽的财富啊!包括物质的和精神的。

三是感叹《从百草园到三味书屋》影响之大。来 ( http: / / www.21cnjy.com )这里参观大多因为这篇文章,张老师也是因此知道百草园和三味书屋的;门票贵也是因为这篇文章,那么贵,还要来——《从百草园到三味书屋》的影响实在是太大了!

这个导入,用自己的感情感染了学生,激起他们学习这一课的兴趣。这也是“行万里路”的收获。

二.探究先生的读书

《从百草园到三味书屋》这样写先生念书:

后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢~~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~~……”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后拗过去,拗过去。?

先生读的文章出自请代武进人刘翰的《李克用置酒三垂冈赋》,原文如下:

铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊;金叵罗,颠倒淋漓,千杯未醉。

但课文中却多出了三个语气词:呢、噫、嗬,而且句后还加了两个波浪线。这是怎么回事呢?

理解这个问题之后,请你模仿先生的神态和语气表情朗读这一段。

设计此题,是为了让学生理解作者“标点的艺术”,同时训练朗读。

朗读训练,本来是语文教学的一项重要内容,而 ( http: / / www.21cnjy.com )且朗读本身也是对课文的品味与感知,读好了,那是一种莫大的享受,就像这篇课文中的寿老先生一样,会陶醉在文章之中的,其中滋味,有“分析”“讲解”“做题”所无法道者。而且,好的朗读训练可以大大提高语文课的趣味性,甚至会使学生陶醉在声情并茂的气氛里。于漪老师在《常忆常新》一文中曾写到她上中学时朗读诗词的情景:

最难忘的是老师教辛弃疾的词 ( http: / / www.21cnjy.com )《南乡子·登京口北固亭有怀》的情景。老师讲着、读着“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流”时,眼里噙着泪花,对国事感慨万千,令人揪心;讲述到“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋”时,激昂慷慨,使一室振奋。我们跟随着老师朗读,吟诵,思考,体味,历史风云如在眼前,家乡装进胸中,国家社稷装进心中。课后,大家仍激动不已。星期日,三五同学结伴,奔赴北固山,登上北固亭,面对滔滔江水,大声背诵“何处望神州?满眼风光北固楼……”爱国之情、报国之志充盈胸际,人好像一下子长大了,豪气冲霄汉。是教师,把对祖国的赤诚的爱植入了我们的心中。(《名家谈语文学习》156页,华东师范大学出版社2007年10月第一版)

这样的朗读,这样的语文课,怎是分析、讲 ( http: / / www.21cnjy.com )解、做题、选ABCD可比?可惜的是,由于高考和中考都不考朗读,所以许多急功近利的语文教师也就不进行这方面的训练了,于是,学生的朗读能力普遍较低,甚至许多语文教师的朗读能力也令人堪忧。可惜呀!

但我却乐此不疲。我搞这个设计,意在改变这种状况。

附参考答案

我认为,这是因为先生非常欣赏这篇赋 ( http: / / www.21cnjy.com ),读这段文字时更是非常“入神”,深深地陶醉其中,感情也自然而然地融入其中,所以兴之所至就自然而然地带出了三个加强语气的语助词。先生的读法使少年鲁迅“疑心这是极好的文章”,并留下极深的印象,待到写《从百草园到三味书屋》时,便也如实描写,并特意带上这三个语气词。至于后面的波浪线,那是鲁迅加的,表示先生读文时的颤音和延长音。再加上那“微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后拗过去,拗过去”的描写,就活灵活现地描摹出先生读书的语气、声调和神态。

标点符号里本没有表示颤音的符号,鲁 ( http: / / www.21cnjy.com )迅便以波浪线表示,不但能表示声音的发颤,还能像破折号一样表示声音延长,我觉得这是他的一项艺术创造。这真是大师手法啊!

三. 探究同窗的读书

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念 ( http: / / www.21cnjy.com )“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……

同窗们读的这几个句子本来应当这样标点:

仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

笑人齿缺,曰:“狗窦大开”。

上九,潜龙勿用。

厥土,下上上错;厥贡,苞茅橘柚。

但作者为什么没有给它们加上标点呢?

理解这个问题之后,请你模仿同窗们的神态和语气表情朗读这一段。

设计此题,是为了让学生理解作者“不标点的艺术”,同时训练朗读(同上)。

参考答案

有人说,因为古书都没有标点 ( http: / / www.21cnjy.com ),所以作者在这里不加标点。不对,若这样的话,先生读的书也该不加标点了。我认为,不加标点,正是对这些同窗读书情态的真切生动的描绘,我们可以称作“不标点的艺术”。

认真读书,应当有正确的停 ( http: / / www.21cnjy.com )顿快慢、语气语调,应当抑扬顿挫,琅琅上口。而胡乱应付的,则完全不考虑这些,有口无心地直着嗓子一个音调读到底。想一想,小孩子们天性爱玩,他们本不愿意读那些难懂的古书,刚刚被老师从“寻蝉蜕”、“折腊梅花”和“捉了苍蝇喂蚂蚁”的有趣活动中喊回到枯燥无味的书屋,怎会立刻身心投入地读书?所以此时的所谓读书只不过是在老师的督促下应付而已:不但没有应有的语气语调,而且没有停顿与快慢的区别,甚至还可能不懂是什么意思,绝不像先生读得那样沉醉和入神。鲁迅为了表现这种情形,便采用了这种“不标点的艺术”——不给所读文句标点,以示没有停顿,一气到底。这就活灵活现地表现了当时同窗们读书的情态。若是按正常行文要求加上标点,反而没有这种效果。还要注意,这种情形虽如课文所说是“人声鼎沸”,但肯定维持不了多久,因为只是放开喉咙读“一阵”,过不了多久,恐怕便又“低下去,静下去了”。

加标点是一种艺术,“不标点”也是一种艺术。这又是鲁迅的大师手法!

四. 探究“似乎确凿”的匠心

《从百草园到三味书屋》开头说:

我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草 ( http: / / www.21cnjy.com )园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。

“似乎”表示猜测,“确凿”表示确实,二者是矛盾的。我们该怎样理解呢?

设计此题,是为了让学生理解作者遣词造句的艺术匠心。

参考答案

“教参”的答案是:

这句话是用成人的眼光来看的。“确凿只有”断定其中不会有什么动人之处;“似乎”又对这断定有踌躇,这是表示是否记得清楚还不敢说。

这一答案不能让人信服,因为说来说去,终究还是矛盾的。

理解这句话的关键是理解“似乎”一词。“似乎”除了表示猜测之外,还表示“从表面看是如此,而实际上并不如此,或不仅如此”。

首先我们应该确认,百草园是一座“荒 ( http: / / www.21cnjy.com )园”,其中“确凿”只有一些野草。但这只是表象。透过这一表象,特别是跟三味书屋相比,百草园却又是一个“乐园”——其中有许多令儿童感兴趣的植物、昆虫,以及让人感兴趣的活动:玩放屁虫、摘覆盆子、捕鸟、听美女蛇的故事……或者说,这里有作者童年的自由、童年的欢乐,有与三味书屋相比远为丰富有趣的生活。这,怎能说“确凿只有一些也野草呢”?为了准确表达这种丰富的内涵,作者巧妙地运用了“似乎”——从表面看是如此,而实质上并不如此或不仅如此。“似乎”和“确凿”在一起连用,表面看来是矛盾的,但矛盾的现象后面,是作者高明的语言艺术。

这种妙处,和“大约孔乙己的确死了”是一样的。

“似乎确凿”一句,表现了作者巧妙的艺术匠心和炉火纯青的语言功力!鲁迅真不愧是一位语言的大师!

五. 讲“童心”的艺术

教学中固然需要调动学生的主动性,启 ( http: / / www.21cnjy.com )发他们思考、讨论和探究,但教师的“讲”也是必要的,有时甚至是必须的。在大家都不敢“讲”,生怕一“讲”就是“注入式”的时候,“讲”反而成了一种“创造”。

这一课的“讲”,我采取了“欲扬先抑”的方法。

在百草园的景物一段,我先让学生讨论:“百 ( http: / / www.21cnjy.com )草园景物”这一段是本文写得最好的段落之一,你认为它还好在哪里?学生讨论之后,我也发表了下面与同学们“不同”的评论:

鲁迅所说的“乐园”只是一座“荒园”而 ( http: / / www.21cnjy.com )已!他自己也说“确凿只有一些野草”,怎么能说是“乐园”呢?菜畦、石井栏、皂荚树、桑葚……很普通嘛!黄蜂、蜈蚣都是毒虫,让人害怕!斑蝥,就是放屁虫么,煞风景!哪里有什么“无限的趣味”?

正当学生或疑惑,或反驳时,我话锋一转:

但是,这就是童心,这就是童趣,这就叫做天真浪漫,这就是孩子们对自然界的好奇!越是这样,就越有童趣。这是不能用成年人的眼光来写的。

同样,美女蛇的故事一段,我评论:

( http: / / www.21cnjy.com )美女蛇的故事很不科学,很不可信么!世上怎么会有“美女蛇”呢?老和尚怎么能从人脸上看出“妖气”呢?“飞蜈蚣”怎么能有那样神奇的魔力呢?

“结末的教训”也很荒谬么——倘有陌生的声音叫你的名字,你万不可答应他。地地道道的歪理!

鲁迅也很傻么——不但相信这瞎编的故事,还极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣,但直到现在,总还没有得到……智商太低了!

但是,偏偏这样写才符合儿童心理 ( http: / / www.21cnjy.com ),才富有儿童情趣,而且还有幽默效果。而且,越荒谬,越傻,越是歪理,就越符合儿童心理,越有儿童情趣,也越有幽默效果!

在“我不知道为什么家里的人要将我送进书 ( http: / / www.21cnjy.com )塾里去了……也许是因为……罢,也许是因为……罢,也许是因为……罢”之后,我又提示:这里,作者又把自己写得很“傻”……不过,这次没有“讲”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记