第16课 中国赋税制度的演变课件(共29张PPT)选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第16课 中国赋税制度的演变课件(共29张PPT)选择性必修1 国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 19:54:58 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

中国赋税制度的演变

【课标要求】通过本单元学习,了解中国古代赋役制度的演进以及关税、个人所得税在中国的产生和实行。

第十五课

第五单元 货币与赋税制度

赋出于田,自上税下;贡出于土,从下献上。”

——《玉海·食货·贡赋》

赋供车马、甲兵、士徒之役,充实府库赐予之用;税给郊社、宗庙、百神之祀,百官禄食,庶事之费。

——《汉书·食货志》

赋税制度:是中国历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,是为维护国家机器运转而强制征收的。主要包括税和役。

概念解读

具有无偿性、强制性、固定性。

户税:以户为依据的财产税;

田赋:也叫田租,历代封建政府以田亩为征收依据的土地税;

丁税:也叫人头税,历代封建政府征收的以人丁为依据的人头税。

杂税:

税

役

赋税制度:主要包括税和役。

徭役:以成年男子为依据,为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役和杂役;

概念解读

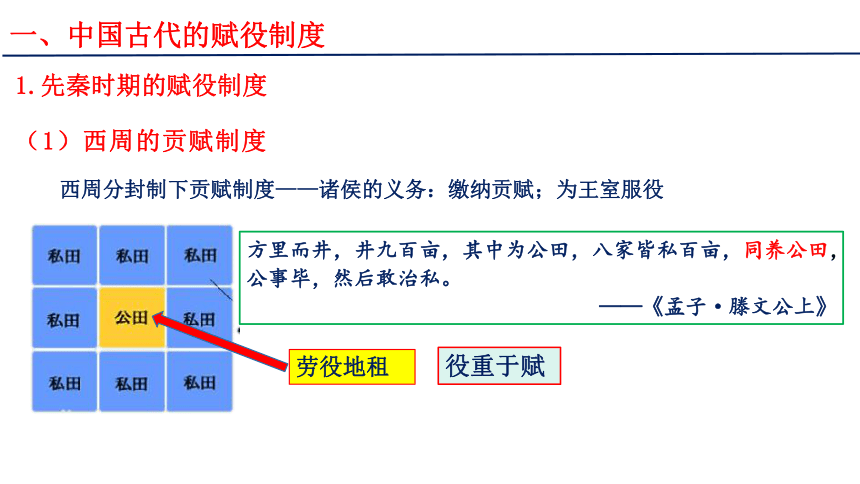

西周分封制下贡赋制度——诸侯的义务:缴纳贡赋;为王室服役

方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私。

——《孟子·滕文公上》

劳役地租

役重于赋

1.先秦时期的赋役制度

(1)西周的贡赋制度

一、中国古代的赋役制度

一、中国古代的赋役制度

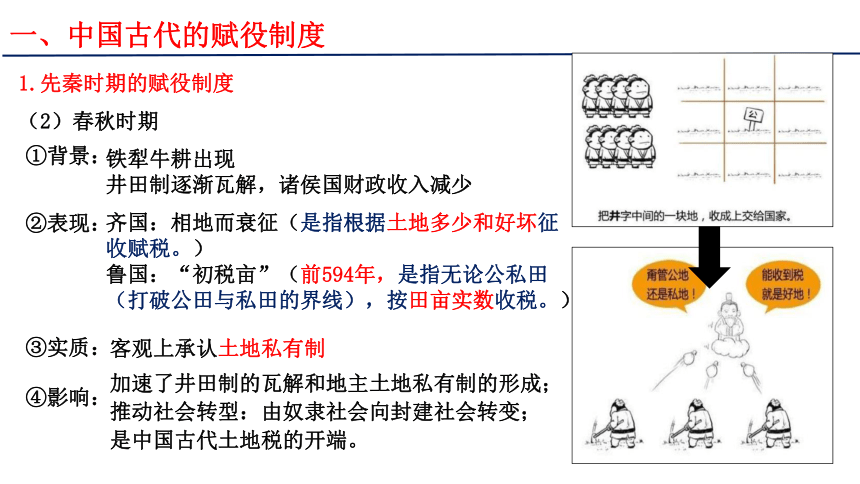

1.先秦时期的赋役制度

①背景:

②表现:

③实质:

④影响:

铁犁牛耕出现

井田制逐渐瓦解,诸侯国财政收入减少

齐国:相地而衰征(是指根据土地多少和好坏征收赋税。)

鲁国:“初税亩”(前594年,是指无论公私田(打破公田与私田的界线),按田亩实数收税。)

客观上承认土地私有制

加速了井田制的瓦解和地主土地私有制的形成;

推动社会转型:由奴隶社会向封建社会转变;

是中国古代土地税的开端。

(2)春秋时期

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

(1)编户齐民:

材料一 至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,收泰半之赋(泰半:三分之二),发闾左之戍。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。竭天下之资财以奉其政,犹未足以赡其欲也。海内愁怨,遂用溃畔(叛)。

——《汉书·食货志》

材料二 汉兴, ……上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……。乃下诏赐民十二年(指文帝十二年)租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年, 令民半出田租,三十而税一也。…至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足, 都鄙廪庾尽满,而府库余财。

——《汉书·食货志》

秦汉时期,实行编户齐民制度,即政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。

大致包括了三部分即田赋、人头税(口赋、算赋)和徭役。

(2)秦汉时代的赋税:

①田赋

秦朝:田赋税率极高,史称“收泰半之赋”,即缴纳田地产量的三分之二作为田赋。

汉朝:汉初休养生息,田赋税率大大降低。(汉高祖时期实行十五税一,汉景帝时期实行三十税一)

②人头税

秦朝:秦朝向人民征收极重的口赋,即人头税。

汉朝:汉朝人头税分口赋、算赋,规定不分男女。

③徭役

更卒:法定服务期限是一个月,服务地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝以及运输粮食等繁重劳动;

正卒:指到郡国和京城服兵役,役期一般是两年。

戍卒:指到边塞屯戍,役期一般是一年。

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

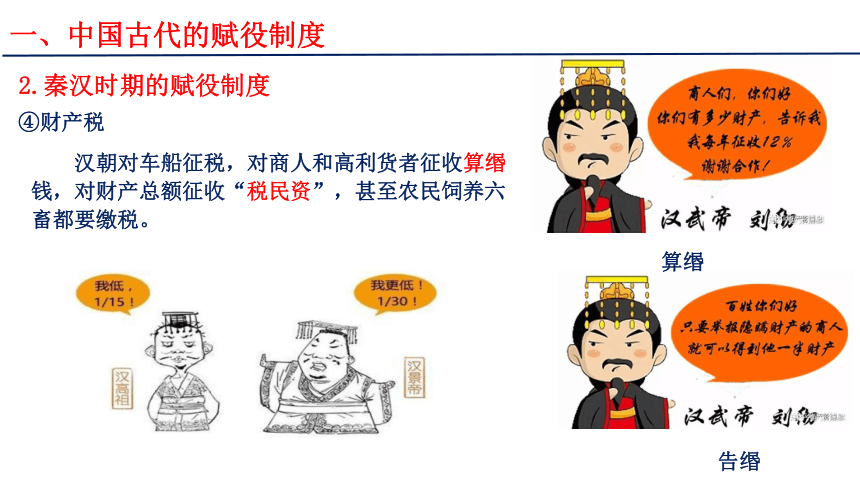

④财产税

汉朝对车船征税,对商人和高利货者征收算缗钱,对财产总额征收“税民资”,甚至农民饲养六畜都要缴税。

告缗

算缗

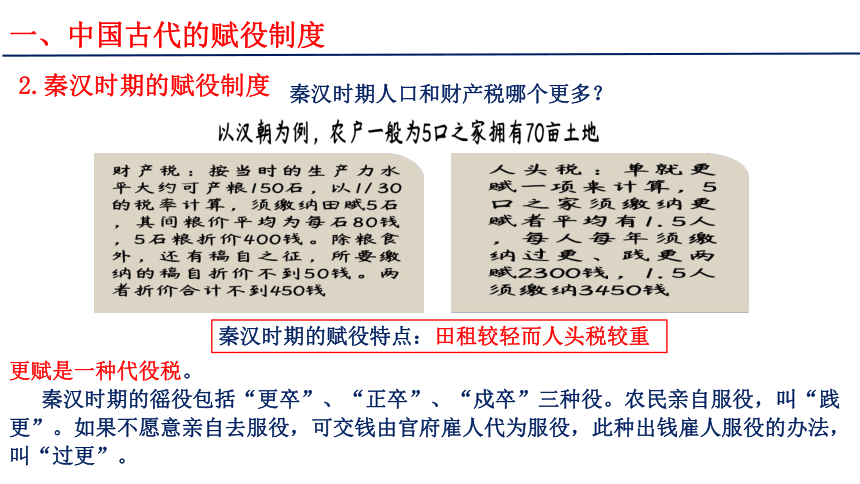

秦汉时期的赋役特点:田租较轻而人头税较重

更赋是一种代役税。

秦汉时期的徭役包括“更卒”、“正卒”、“戍卒”三种役。农民亲自服役,叫“践更”。如果不愿意亲自去服役,可交钱由官府雇人代为服役,此种出钱雇人服役的办法,叫“过更”。

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

秦汉时期人口和财产税哪个更多?

一、中国古代的赋役制度

(1)隋朝:

(2)唐朝:

①前期——租庸调制:

废除了前代许多苛捐杂税,主要向民众征收租调役。

国家向成年男子授田的均田制。

针对21-59岁之间成年男子征收。

A.基础:

B.对象:

C.内容:

“租”:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物叫做“租”;

“调”:缴纳定量的绢和布,叫做“调”;

“庸”:代役税。成年男子服役期间不去服徭的可以纳绢或布代役,称之为庸。

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

一、中国古代的赋役制度

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。 ——《资治通鉴》

根据材料,指出两税法实施的背景及其内容

(2)唐朝:

②后期——两税法

A.原因:

a.账籍制度的松懈与错乱;

b.土地买卖和兼并严重,均田制破坏,贫富两级分化加剧;

c.安史之乱等各种因素相互叠加;

d.唐政府的财政危机加剧。

一、中国古代的赋役制度

公元780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

a.“量出以制入”:由中央政府预先确定总的税额,分配到各地征收;

b.户无主客,以见居为簿:户不分主户和客户,以当时的居住地,编入户籍;

c.人无丁中,以贫富为差:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;

d.分夏秋两次收取;

e.后来逐渐把实物税改为货币税。

(2)唐朝:

②后期——两税法

B.实施:

C.内容:

780年,唐朝政府废除租庸调,改行两税法。

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

以人丁为主→人丁和财产并重

一、中国古代的赋役制度

b.局限:

(2)唐朝:

②后期——两税法

D.两税法评价:

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

“两税法”颁布以后,到建中末年,就有了1300多万的两税收益……两税法规定“以钱谷定税,临时折征杂物”,具体征收时采用货币与实物结合的方式,这种做法在国家税收领域引入了货币税,改变了传统的纯粹实物税历史,货币税的推行,不仅适应了商品经济的发展,也加速了货币、商品意识的推广。自唐以后,以土地和财产为基础的税收制度逐渐占据了国家税收的主导地位,而以人丁为基础的税收制度逐渐退出了历史舞台。 ——摘编自邱作文《唐朝中期两税法改革简析》

a.积极:

租庸调→户税、地税

自耕农→贵族、官僚、商人

简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

两税法并未能遏制土地兼并,唐后期土地兼并越来越严重,大地主隐瞒财产转嫁赋税现象增多,政府为保证财政又增加捐税,农民负担更加沉重,社会矛盾加剧。

一、中国古代的赋役制度

4.宋元时期的赋役制度

(1)宋朝的赋役制度:

◎王安石

方田均税法

募役法

募役法:又称免役法,于熙宁四年颁布实施。政府征收免役钱,雇人服役(官僚、地主也要出钱)

方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税

宋代土地政策是“不抑兼并”,导致土地买卖频繁,不利税收。

①宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍;

②除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役;

③王安石变法:推行募役法和方田均税法。

科差,亦称差科,相当于唐代的调,以户为课税对象,“各验其户上下而科焉”。

科差在南北方实行方法有所不同。科差在北方征丝料与包银,按户征收,科差在江南纳户钞与包银。

一、中国古代的赋役制度

4.宋元时期的赋役制度

(2)元朝的赋役制度:

北方:丁税、地税

南方:夏税、秋粮

①沿袭唐制,南北有别

②在税粮外又有“科差”,按户等征收丝和银两。

一、中国古代的赋役制度

(1)明初:

(2)正统年间:

(3)明朝后期:

5.明朝:明初两税法→正统年间“金花银”→明后期一条鞭法

赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。

江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”。

张居正在全国推行一条鞭法。

①背景:

②内容:

③影响:

商品经济的发展与白银流通量的增加。

A.赋役合并,一概折银,即不但赋税折银征

收,而且役也改为丁田共同承担,折成银

两,统一征收。

B.政府所需的役,由政府从税银中拿出一

部分统一雇人。

是中国赋役制度上的重大变革。

知识比较:租庸调制、两税法和一条鞭法的异同

不同点 租庸调制 两税法 一条鞭法

土地产权

征税原则

征税项目

课税对象

征税次数

课税形式

相同点 政府对民授田,土地不可买卖

政府不再授田,土地自由买卖

土地可以买卖

税额固定,人们较有预算

税额不定,符合实际

以田地多寡定征收量

分田赋、力役和供品,税项分明

分户税和地税,手续简化

赋役合并,取消力役,由政府雇人代役

有主户、客户之分,迁徙后仍须向原籍缴税

无分主户、客户,一律在定居地登记,按贫富财产多少缴税

由丁、田分担

每年征收一次

每年分夏、秋两季征收

赋役合并,减少了征税次数

以实物缴纳

以钱计算税值,再折交实物

由实物改为征银

相对减少了农民的负担、保证了农民的生产时间;都按土地多寡征税;增加了政府的财政收入;最终都以失败而告终

一、中国古代的赋役制度

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。

——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

①在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

②税制的简化,有利于政府的征收。

③避免了隐匿人口现象,促进了人口的增长。

6.清朝:摊丁入亩

(1)康熙年间:1712年

(2)雍正年间:

“滋生人丁,永不加赋”

康熙规定以前一年的丁银作为定额,此后达到成丁年龄的,不再承担丁役。

摊丁入亩,又称作摊丁入地、地丁合一,是清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度,标

志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(1)演变

(2)意义:

摊丁入亩

朝代 制度

秦 田赋、人头税、徭役 汉 编户制度田赋、人头税、徭役、财产税 魏晋 租调制 唐朝 初 租庸调制 晚 两税法 宋 方田均税法、募役法 元 租庸调(北)、两税法(南)、科差 明 一条鞭法 清 摊丁入亩 趋势 变化 简化

征税标准 由以人丁为主逐渐向以土地财产为主转变,人头税在赋税中所占的比重越来越少,直至废除。 人丁→田亩

两税法

赋税品种 由繁到简,税种减少。从田租、人头税、杂税简化为土地税等;随着商品经济的发展,明清时期对商业征收重税。 繁→简

(两税法)

(一条鞭法)

征税方式 由实物地租逐渐向货币地租转变,反映了封建社会商品经济的发展。 实物→货币

(一条鞭法)

征税时间 由不定时逐渐发展为基本定时 不定→定时

人身控制 农民由必须服徭役,逐渐发展为可以纳捐代役,保证了农业生产时间,利于农业发展。 服徭役→代役

(租庸调制)

知识归纳1:我国古代赋役制度演变的趋势

(1)丁税:即人头税,是以人丁为主要征税依据的赋税制度。如编户制度、租调制、租庸调制;

(2)田租:即土地税,是以土地和财产(田亩)为主要征税依据的赋税制度。如初税亩、两税法、方田均税法、一条鞭法;

(3)户税:即调,以户为依据的财产税。

(4)役:以成年男子为依据的徭役和兵役。

注:①除了上述税种,封建国家还有其他苛捐杂税;

②其中征收货币的赋税制度——更赋、募役法、一条鞭法、摊丁入亩 。

知识归纳2:我国古代赋税史上四大税种

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

1.关税的起源

(2)关税的含义

海关代表国家,依据国家的关税政策、税法及进出口税则,对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

独立自主地制定本国关税制度的权力

管理海关行政的权力

独立处理关税收支的权力

关税主权

(2)关税主权:

是指一个国家不受外界因素影响、独立自主地处理有关本国海关税收事务的权力。

(3)关税的作用:

维护国家主权和经济利益;保护生产,调节经济;增加财政收入。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

2.中国关税的演变

(1)古代:

司关,掌国货之节,以联门市,司货贿之出入者,掌其治禁与其征厘。—— 《周礼·地官》

把持清朝海关48年的英国人赫德

(2)近代:关税自主权的丧失

协定关税

中国近代史上的协定关税,是从1842年中英签订的《南京条约》开始的。条约第10款规定:英商“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。在1844年中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》中,则进一步分别规定为“中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允”和“应与佛兰西会同议允后,方可酌改”,把外国的“议允”提到突出的地位。由于最惠国条款的普遍推行,中国不取得每个国家的同意,就不能修改任何税则。

历史纵横

鸦片战争后中国开始丧失关税自主权(失去了自主调整税率的权力,国境关税的海关大权长期把持在外国人手中)。

关税最早出现于西周;国内关税与国境关税并立;享有完全的关税自主权。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

2.中国关税的演变

①提出:国民革命时期,中国共产党和中国国民党都明确提出废除不平等条约,要求关税自主的主张。

南京国民政府成立后……中国实现了名义上的全国统一。在国内资本主义经济已经有了一定发展程度的基础上,国民政府实施了一系列财税体制改革。1929年,南京国民政府公布实施《海关进出口税则》,宣告了中国的关税自主。……为了发展本国民族资本主义,提高本国出口产品竞争力……1936年关税收入由1927年的10716万元提高到34290万元,增长达2.2倍,占中央财政收入达34.12%

——夏国祥《中国近代税制改革思想研究》

根据材料并结合所学知识,指出南京国民政府关税改革的原因。

①国家完成形式上的统一,国民政府亟待巩固;

②国内资本主义经济有所发展;

③谋求关税自主,树立国家独立形象的需要;

④改革关税,增加政府财政收入的驱动。

(3)近代:收回关税自主权的斗争

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

◎中美英签订新约

结果:国民政府通过这些措施,在关税自主权上取得进展,但仍不能完全自主地制定关税。直到中华人民共和国成立,中国才真 正收回关税自主权。

②过程:

2.中国关税的演变

(3)近代:收回关税自主权的斗争

1927

宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》。

1928

发表“改订新约”的对外宣言,要求关税自主。与美国签订《中美关税条约》,又陆续同意大利、英国等国缔结新约。

1930

日本同意《中日关税协定》。

史料:1927年,国民政府外交部向各国发出照会,“分别就其旧约已满期者,改订新约;未满期者,修改旧约”。海关进口税则“完全以我国所定者以为准则”,1928年7月,美国首先承认中国关税自主地位。随后各欧洲主要强国相继承认中国关税自主。其后国民政府多次修订关税税则,实施出口免税或退税,提高了煤油、汽油、羊毛、毛制品、化学产品、机器等货物的进口税率。关税从极低的水平提高到相对较高的水平。关税收入也大为增加,从1928年的3000万银元上升到 1931年的33800万银元,在以后的几年中始终保持在3亿银元左右。

——摘编自易继苍、张祥晶《1927—1937年南京国民政府的关税改革》等

知识探究:国民政府“改定新约”运动

分析南京国民政府发起“改定新约”运动的原因及影响:

(1)原因:

(2)影响:

民族意识觉醒,主权意识增强;民族工业的发展;南京国民政府增加财政收入的需要;南京国民政府提升形象巩固统治的需要。

国民政府收回了关税自主权,增加了国家关税的收入;有利于民族工商业的发展;增强了民族自尊心、自信心;通过改定新约,使南京国民政府获得了国际社会的普遍承认。

5月4日,政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例并于当月16日起实施。这标志着一百多年来,中国拥有了第一部独立自主、有益于国计民生的关税税则。

1951

颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

1985

全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度。

1987

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3.新中国关税制度的建设

1.个人所得税的含义及演变

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)含义:

第一条

在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人,为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

第二条

下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:

(一)工资、薪金所得;

(二)劳务报酬所得;

(三)稿酬所得;

(四)特许权使用费所得;

(五)经营所得;

(六)利息、股息、红利所得;

(七)财产租赁所得;

(八)财产转让所得;

(九)偶然所得。

——《 中华人民共和国个人所得税法》(2018年8月31日修正)

是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的一种税。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

1914年北洋政府制定个人所得税征收条例,但未实施。

1936年相继公布了《所得税暂行条例》和《所得税暂行条例实施细则》,实行分类个人所得税制。

1950年第二次全国税务会议时,决定对薪给报酬所得税停止开征。(计划经济体制)

1980年通过并公布实施了《中华人民共和国个人所得税法》。这是新中国成立以后制定的第一部个人所得税法。

起步

实施

退出

确立

(2)过程:

注:2018年10月1日起,我国的个人所得税起征点提高到了5000元。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

思考:根据材料及所学知识,你认为征收个人所得税的作用?

①组织和增加财政收入;

②调节收入分配,利于实现社会公平;

③增强纳税意识;树立义务观念 。

(3)作用:

中国赋税制度的演变

【课标要求】通过本单元学习,了解中国古代赋役制度的演进以及关税、个人所得税在中国的产生和实行。

第十五课

第五单元 货币与赋税制度

赋出于田,自上税下;贡出于土,从下献上。”

——《玉海·食货·贡赋》

赋供车马、甲兵、士徒之役,充实府库赐予之用;税给郊社、宗庙、百神之祀,百官禄食,庶事之费。

——《汉书·食货志》

赋税制度:是中国历代王朝为巩固国家政权而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段,是为维护国家机器运转而强制征收的。主要包括税和役。

概念解读

具有无偿性、强制性、固定性。

户税:以户为依据的财产税;

田赋:也叫田租,历代封建政府以田亩为征收依据的土地税;

丁税:也叫人头税,历代封建政府征收的以人丁为依据的人头税。

杂税:

税

役

赋税制度:主要包括税和役。

徭役:以成年男子为依据,为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役和杂役;

概念解读

西周分封制下贡赋制度——诸侯的义务:缴纳贡赋;为王室服役

方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私。

——《孟子·滕文公上》

劳役地租

役重于赋

1.先秦时期的赋役制度

(1)西周的贡赋制度

一、中国古代的赋役制度

一、中国古代的赋役制度

1.先秦时期的赋役制度

①背景:

②表现:

③实质:

④影响:

铁犁牛耕出现

井田制逐渐瓦解,诸侯国财政收入减少

齐国:相地而衰征(是指根据土地多少和好坏征收赋税。)

鲁国:“初税亩”(前594年,是指无论公私田(打破公田与私田的界线),按田亩实数收税。)

客观上承认土地私有制

加速了井田制的瓦解和地主土地私有制的形成;

推动社会转型:由奴隶社会向封建社会转变;

是中国古代土地税的开端。

(2)春秋时期

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

(1)编户齐民:

材料一 至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,收泰半之赋(泰半:三分之二),发闾左之戍。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。竭天下之资财以奉其政,犹未足以赡其欲也。海内愁怨,遂用溃畔(叛)。

——《汉书·食货志》

材料二 汉兴, ……上(指汉高祖)于是约法省禁,轻田租,什五而税一……文帝即位,躬修俭节,思安百姓……。乃下诏赐民十二年(指文帝十二年)租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年, 令民半出田租,三十而税一也。…至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足, 都鄙廪庾尽满,而府库余财。

——《汉书·食货志》

秦汉时期,实行编户齐民制度,即政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。

大致包括了三部分即田赋、人头税(口赋、算赋)和徭役。

(2)秦汉时代的赋税:

①田赋

秦朝:田赋税率极高,史称“收泰半之赋”,即缴纳田地产量的三分之二作为田赋。

汉朝:汉初休养生息,田赋税率大大降低。(汉高祖时期实行十五税一,汉景帝时期实行三十税一)

②人头税

秦朝:秦朝向人民征收极重的口赋,即人头税。

汉朝:汉朝人头税分口赋、算赋,规定不分男女。

③徭役

更卒:法定服务期限是一个月,服务地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝以及运输粮食等繁重劳动;

正卒:指到郡国和京城服兵役,役期一般是两年。

戍卒:指到边塞屯戍,役期一般是一年。

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

④财产税

汉朝对车船征税,对商人和高利货者征收算缗钱,对财产总额征收“税民资”,甚至农民饲养六畜都要缴税。

告缗

算缗

秦汉时期的赋役特点:田租较轻而人头税较重

更赋是一种代役税。

秦汉时期的徭役包括“更卒”、“正卒”、“戍卒”三种役。农民亲自服役,叫“践更”。如果不愿意亲自去服役,可交钱由官府雇人代为服役,此种出钱雇人服役的办法,叫“过更”。

一、中国古代的赋役制度

2.秦汉时期的赋役制度

秦汉时期人口和财产税哪个更多?

一、中国古代的赋役制度

(1)隋朝:

(2)唐朝:

①前期——租庸调制:

废除了前代许多苛捐杂税,主要向民众征收租调役。

国家向成年男子授田的均田制。

针对21-59岁之间成年男子征收。

A.基础:

B.对象:

C.内容:

“租”:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物叫做“租”;

“调”:缴纳定量的绢和布,叫做“调”;

“庸”:代役税。成年男子服役期间不去服徭的可以纳绢或布代役,称之为庸。

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

一、中国古代的赋役制度

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。 ——《资治通鉴》

根据材料,指出两税法实施的背景及其内容

(2)唐朝:

②后期——两税法

A.原因:

a.账籍制度的松懈与错乱;

b.土地买卖和兼并严重,均田制破坏,贫富两级分化加剧;

c.安史之乱等各种因素相互叠加;

d.唐政府的财政危机加剧。

一、中国古代的赋役制度

公元780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

a.“量出以制入”:由中央政府预先确定总的税额,分配到各地征收;

b.户无主客,以见居为簿:户不分主户和客户,以当时的居住地,编入户籍;

c.人无丁中,以贫富为差:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;

d.分夏秋两次收取;

e.后来逐渐把实物税改为货币税。

(2)唐朝:

②后期——两税法

B.实施:

C.内容:

780年,唐朝政府废除租庸调,改行两税法。

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

以人丁为主→人丁和财产并重

一、中国古代的赋役制度

b.局限:

(2)唐朝:

②后期——两税法

D.两税法评价:

3.隋唐时期的赋役制度:租调制、租庸调制——两税法

“两税法”颁布以后,到建中末年,就有了1300多万的两税收益……两税法规定“以钱谷定税,临时折征杂物”,具体征收时采用货币与实物结合的方式,这种做法在国家税收领域引入了货币税,改变了传统的纯粹实物税历史,货币税的推行,不仅适应了商品经济的发展,也加速了货币、商品意识的推广。自唐以后,以土地和财产为基础的税收制度逐渐占据了国家税收的主导地位,而以人丁为基础的税收制度逐渐退出了历史舞台。 ——摘编自邱作文《唐朝中期两税法改革简析》

a.积极:

租庸调→户税、地税

自耕农→贵族、官僚、商人

简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

两税法并未能遏制土地兼并,唐后期土地兼并越来越严重,大地主隐瞒财产转嫁赋税现象增多,政府为保证财政又增加捐税,农民负担更加沉重,社会矛盾加剧。

一、中国古代的赋役制度

4.宋元时期的赋役制度

(1)宋朝的赋役制度:

◎王安石

方田均税法

募役法

募役法:又称免役法,于熙宁四年颁布实施。政府征收免役钱,雇人服役(官僚、地主也要出钱)

方田均税法:核实土地,按多少、好坏收税

宋代土地政策是“不抑兼并”,导致土地买卖频繁,不利税收。

①宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍;

②除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役;

③王安石变法:推行募役法和方田均税法。

科差,亦称差科,相当于唐代的调,以户为课税对象,“各验其户上下而科焉”。

科差在南北方实行方法有所不同。科差在北方征丝料与包银,按户征收,科差在江南纳户钞与包银。

一、中国古代的赋役制度

4.宋元时期的赋役制度

(2)元朝的赋役制度:

北方:丁税、地税

南方:夏税、秋粮

①沿袭唐制,南北有别

②在税粮外又有“科差”,按户等征收丝和银两。

一、中国古代的赋役制度

(1)明初:

(2)正统年间:

(3)明朝后期:

5.明朝:明初两税法→正统年间“金花银”→明后期一条鞭法

赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。

江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”。

张居正在全国推行一条鞭法。

①背景:

②内容:

③影响:

商品经济的发展与白银流通量的增加。

A.赋役合并,一概折银,即不但赋税折银征

收,而且役也改为丁田共同承担,折成银

两,统一征收。

B.政府所需的役,由政府从税银中拿出一

部分统一雇人。

是中国赋役制度上的重大变革。

知识比较:租庸调制、两税法和一条鞭法的异同

不同点 租庸调制 两税法 一条鞭法

土地产权

征税原则

征税项目

课税对象

征税次数

课税形式

相同点 政府对民授田,土地不可买卖

政府不再授田,土地自由买卖

土地可以买卖

税额固定,人们较有预算

税额不定,符合实际

以田地多寡定征收量

分田赋、力役和供品,税项分明

分户税和地税,手续简化

赋役合并,取消力役,由政府雇人代役

有主户、客户之分,迁徙后仍须向原籍缴税

无分主户、客户,一律在定居地登记,按贫富财产多少缴税

由丁、田分担

每年征收一次

每年分夏、秋两季征收

赋役合并,减少了征税次数

以实物缴纳

以钱计算税值,再折交实物

由实物改为征银

相对减少了农民的负担、保证了农民的生产时间;都按土地多寡征税;增加了政府的财政收入;最终都以失败而告终

一、中国古代的赋役制度

……废除人头税后,这种对“被征税”担心的消失,直接改变了古人的生育观念,中国由此进入第一波“人口大爆炸”时代,据统计,康熙二十四年,全国人口为1亿,到嘉庆十七年已到3.6亿,这仅仅花了127年时间。

——摘编自《历史上影响中国人生活的四大改革》

①在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

②税制的简化,有利于政府的征收。

③避免了隐匿人口现象,促进了人口的增长。

6.清朝:摊丁入亩

(1)康熙年间:1712年

(2)雍正年间:

“滋生人丁,永不加赋”

康熙规定以前一年的丁银作为定额,此后达到成丁年龄的,不再承担丁役。

摊丁入亩,又称作摊丁入地、地丁合一,是清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度,标

志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。

(1)演变

(2)意义:

摊丁入亩

朝代 制度

秦 田赋、人头税、徭役 汉 编户制度田赋、人头税、徭役、财产税 魏晋 租调制 唐朝 初 租庸调制 晚 两税法 宋 方田均税法、募役法 元 租庸调(北)、两税法(南)、科差 明 一条鞭法 清 摊丁入亩 趋势 变化 简化

征税标准 由以人丁为主逐渐向以土地财产为主转变,人头税在赋税中所占的比重越来越少,直至废除。 人丁→田亩

两税法

赋税品种 由繁到简,税种减少。从田租、人头税、杂税简化为土地税等;随着商品经济的发展,明清时期对商业征收重税。 繁→简

(两税法)

(一条鞭法)

征税方式 由实物地租逐渐向货币地租转变,反映了封建社会商品经济的发展。 实物→货币

(一条鞭法)

征税时间 由不定时逐渐发展为基本定时 不定→定时

人身控制 农民由必须服徭役,逐渐发展为可以纳捐代役,保证了农业生产时间,利于农业发展。 服徭役→代役

(租庸调制)

知识归纳1:我国古代赋役制度演变的趋势

(1)丁税:即人头税,是以人丁为主要征税依据的赋税制度。如编户制度、租调制、租庸调制;

(2)田租:即土地税,是以土地和财产(田亩)为主要征税依据的赋税制度。如初税亩、两税法、方田均税法、一条鞭法;

(3)户税:即调,以户为依据的财产税。

(4)役:以成年男子为依据的徭役和兵役。

注:①除了上述税种,封建国家还有其他苛捐杂税;

②其中征收货币的赋税制度——更赋、募役法、一条鞭法、摊丁入亩 。

知识归纳2:我国古代赋税史上四大税种

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

1.关税的起源

(2)关税的含义

海关代表国家,依据国家的关税政策、税法及进出口税则,对进出关境的物品征收的税,称为“关税”。

独立自主地制定本国关税制度的权力

管理海关行政的权力

独立处理关税收支的权力

关税主权

(2)关税主权:

是指一个国家不受外界因素影响、独立自主地处理有关本国海关税收事务的权力。

(3)关税的作用:

维护国家主权和经济利益;保护生产,调节经济;增加财政收入。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

2.中国关税的演变

(1)古代:

司关,掌国货之节,以联门市,司货贿之出入者,掌其治禁与其征厘。—— 《周礼·地官》

把持清朝海关48年的英国人赫德

(2)近代:关税自主权的丧失

协定关税

中国近代史上的协定关税,是从1842年中英签订的《南京条约》开始的。条约第10款规定:英商“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。在1844年中美《望厦条约》和中法《黄埔条约》中,则进一步分别规定为“中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允”和“应与佛兰西会同议允后,方可酌改”,把外国的“议允”提到突出的地位。由于最惠国条款的普遍推行,中国不取得每个国家的同意,就不能修改任何税则。

历史纵横

鸦片战争后中国开始丧失关税自主权(失去了自主调整税率的权力,国境关税的海关大权长期把持在外国人手中)。

关税最早出现于西周;国内关税与国境关税并立;享有完全的关税自主权。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

2.中国关税的演变

①提出:国民革命时期,中国共产党和中国国民党都明确提出废除不平等条约,要求关税自主的主张。

南京国民政府成立后……中国实现了名义上的全国统一。在国内资本主义经济已经有了一定发展程度的基础上,国民政府实施了一系列财税体制改革。1929年,南京国民政府公布实施《海关进出口税则》,宣告了中国的关税自主。……为了发展本国民族资本主义,提高本国出口产品竞争力……1936年关税收入由1927年的10716万元提高到34290万元,增长达2.2倍,占中央财政收入达34.12%

——夏国祥《中国近代税制改革思想研究》

根据材料并结合所学知识,指出南京国民政府关税改革的原因。

①国家完成形式上的统一,国民政府亟待巩固;

②国内资本主义经济有所发展;

③谋求关税自主,树立国家独立形象的需要;

④改革关税,增加政府财政收入的驱动。

(3)近代:收回关税自主权的斗争

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

◎中美英签订新约

结果:国民政府通过这些措施,在关税自主权上取得进展,但仍不能完全自主地制定关税。直到中华人民共和国成立,中国才真 正收回关税自主权。

②过程:

2.中国关税的演变

(3)近代:收回关税自主权的斗争

1927

宣告关税自主,并公布国定《进口税暂行条例》。

1928

发表“改订新约”的对外宣言,要求关税自主。与美国签订《中美关税条约》,又陆续同意大利、英国等国缔结新约。

1930

日本同意《中日关税协定》。

史料:1927年,国民政府外交部向各国发出照会,“分别就其旧约已满期者,改订新约;未满期者,修改旧约”。海关进口税则“完全以我国所定者以为准则”,1928年7月,美国首先承认中国关税自主地位。随后各欧洲主要强国相继承认中国关税自主。其后国民政府多次修订关税税则,实施出口免税或退税,提高了煤油、汽油、羊毛、毛制品、化学产品、机器等货物的进口税率。关税从极低的水平提高到相对较高的水平。关税收入也大为增加,从1928年的3000万银元上升到 1931年的33800万银元,在以后的几年中始终保持在3亿银元左右。

——摘编自易继苍、张祥晶《1927—1937年南京国民政府的关税改革》等

知识探究:国民政府“改定新约”运动

分析南京国民政府发起“改定新约”运动的原因及影响:

(1)原因:

(2)影响:

民族意识觉醒,主权意识增强;民族工业的发展;南京国民政府增加财政收入的需要;南京国民政府提升形象巩固统治的需要。

国民政府收回了关税自主权,增加了国家关税的收入;有利于民族工商业的发展;增强了民族自尊心、自信心;通过改定新约,使南京国民政府获得了国际社会的普遍承认。

5月4日,政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例并于当月16日起实施。这标志着一百多年来,中国拥有了第一部独立自主、有益于国计民生的关税税则。

1951

颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,强化了关税制度的法制化建设。

1985

全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度。

1987

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

3.新中国关税制度的建设

1.个人所得税的含义及演变

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

(1)含义:

第一条

在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人,为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

第二条

下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:

(一)工资、薪金所得;

(二)劳务报酬所得;

(三)稿酬所得;

(四)特许权使用费所得;

(五)经营所得;

(六)利息、股息、红利所得;

(七)财产租赁所得;

(八)财产转让所得;

(九)偶然所得。

——《 中华人民共和国个人所得税法》(2018年8月31日修正)

是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的一种税。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

1914年北洋政府制定个人所得税征收条例,但未实施。

1936年相继公布了《所得税暂行条例》和《所得税暂行条例实施细则》,实行分类个人所得税制。

1950年第二次全国税务会议时,决定对薪给报酬所得税停止开征。(计划经济体制)

1980年通过并公布实施了《中华人民共和国个人所得税法》。这是新中国成立以后制定的第一部个人所得税法。

起步

实施

退出

确立

(2)过程:

注:2018年10月1日起,我国的个人所得税起征点提高到了5000元。

二、关税与个人所得税制度的起源与演变

思考:根据材料及所学知识,你认为征收个人所得税的作用?

①组织和增加财政收入;

②调节收入分配,利于实现社会公平;

③增强纳税意识;树立义务观念 。

(3)作用:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理