古诗词诵读《燕歌行(并序)》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《燕歌行(并序)》课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 21:07:25 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

高适(700 — 765年),字达夫, 一字仲武,河 北蓓(tiáo) 县(今河北景县南)人,唐朝时期大臣、边 塞诗人。

天宝八年(749年),投靠河西节度使哥舒翰,

辅佐哥舒翰(“北斗七星高,哥舒夜带刀”)把 守潼关。天宝十五年(756年),护送唐玄宗进入成 都,出任淮南节度使,讨伐永王李璘叛乱。

广德二年(764年), 入为刑部侍郎、左散骑 常侍,册封渤海县侯。

永泰元年(765年),去世,时年六十二岁,追

赠礼部尚书,谥号为“忠”。著名边塞诗人,其 作品集为《高常侍集》,《全唐诗》存诗四卷。

冯梦龙在《警世恒言》中所说: “早成者未必有成,晚达者未必不

达。不可以年少而自恃,不可以年老而自弃。 "

(“有唐以来,诗人之达者,唯适而已。”)

高适与岑参并称“高岑”,有《高常侍集》等传世,其诗笔力雄健,

气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。 口后人把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人 ”。

高适:大器晚成又何妨,逆袭的人

生没有早晚|唐朝那些诗人

高适:半生困顿终封侯

高适:人至中年,请别给人生设限

高适:逆商高的人,才最好命

燕歌行

部编教材高中语文 选择性必修中册 古诗词诵读

高 适

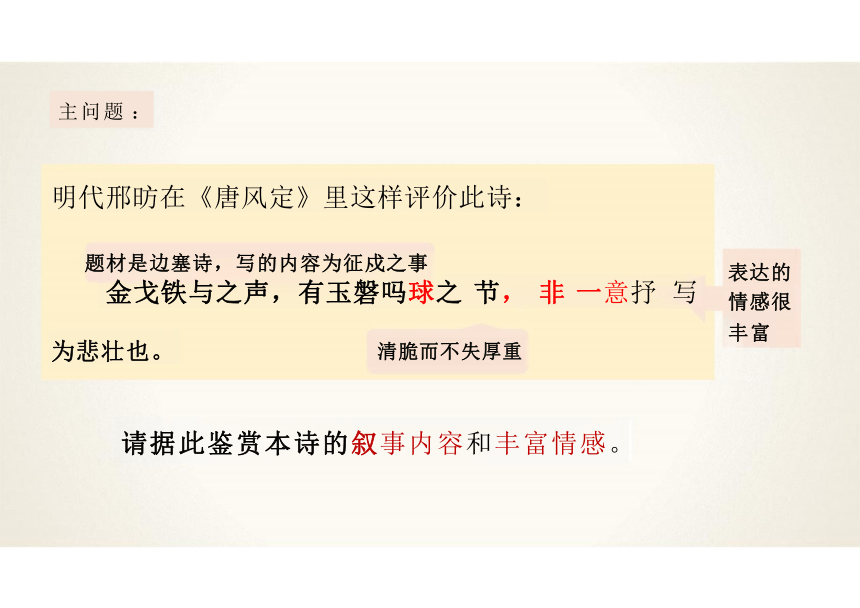

明代邢昉在《唐风定》里这样评价此诗:

题材是边塞诗,写的内容为征戍之事

金戈铁与之声,有玉磐吗球之 节, 非 一意抒 写

为悲壮也。 清脆而不失厚重

请据此鉴赏本诗的叙事内容和丰富情感。

表达的

情感很 丰富

主问题 :

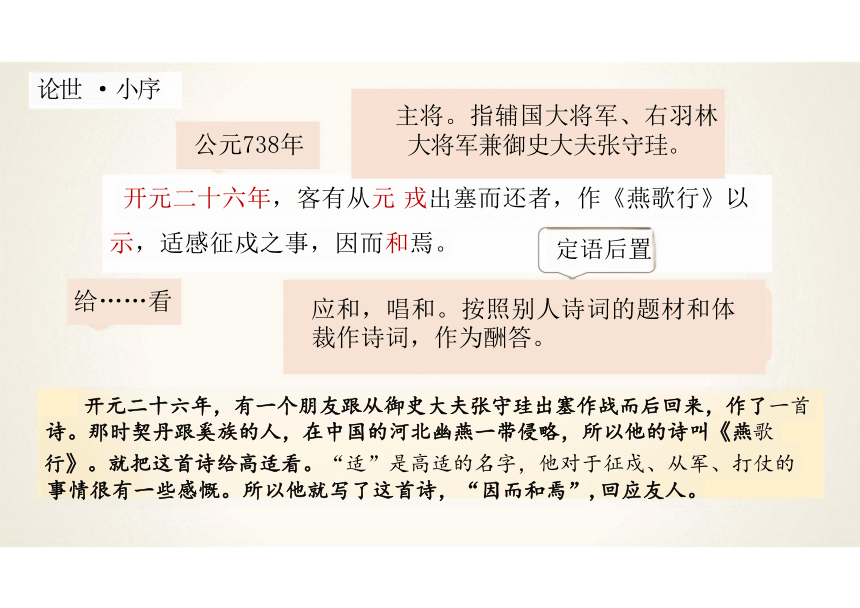

开元二十六年,有一个朋友跟从御史大夫张守珪出塞作战而后回来,作了一首 诗。那时契丹跟奚族的人,在中国的河北幽燕一带侵略,所以他的诗叫《燕歌

行》。就把这首诗给高适看。“适”是高适的名字,他对于征戍、从军、打仗的 事情很有一些感慨。所以他就写了这首诗,“因而和焉”,回应友人。

开元二十六年,客有从元 戎出塞而还者,作《燕歌行》以

示,适感征戍之事,因而和焉。 定语后置

应和,唱和。按照别人诗词的题材和体 裁作诗词,作为酬答。

主将。指辅国大将军、右羽林

大将军兼御史大夫张守珪。

公元738年

给……看

论世 · 小序

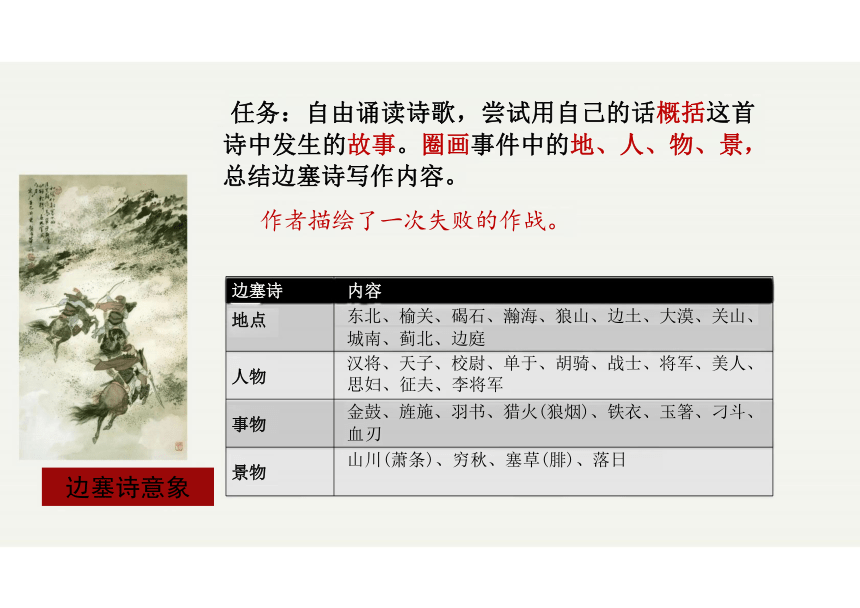

边塞诗

内容

地点

东北、榆关、碣石、瀚海、狼山、边土、大漠、关山、 城南、蓟北、边庭

人物

汉将、天子、校尉、单于、胡骑、战士、将军、美人、 思妇、征夫、李将军

事物

金鼓、旌施、羽书、猎火(狼烟)、铁衣、玉箸、刁斗、 血刃

景物

山川(萧条)、穷秋、塞草(腓)、落日

任务:自由诵读诗歌,尝试用自己的话概括这首 诗中发生的故事。圈画事件中的地、人、物、景, 总结边塞诗写作内容。

作者描绘了一次失败的作战。

边塞诗意象

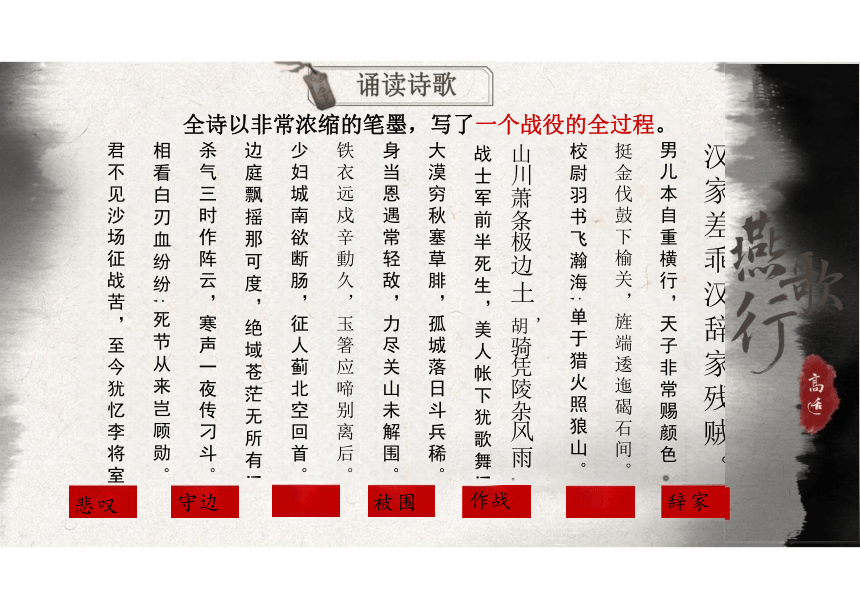

悲叹

辞家

汉家差乖汉辞家残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色 挺金伐鼓下榆关,旌端逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海;单于猎火照狼山。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞! 大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。 身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。 铁衣远戍辛動久,玉箸应啼别离后。 少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。 边庭飘摇那可度,绝域苍茫无所有! 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷;死节从来岂顾勋。 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将室

全诗以非常浓缩的笔墨,写了一个战役的全过程。

山

川

萧

条

极

边

土

胡 '

骑

凭

陵

杂

风

雨

。

思乡

守边

出征

作战

被围

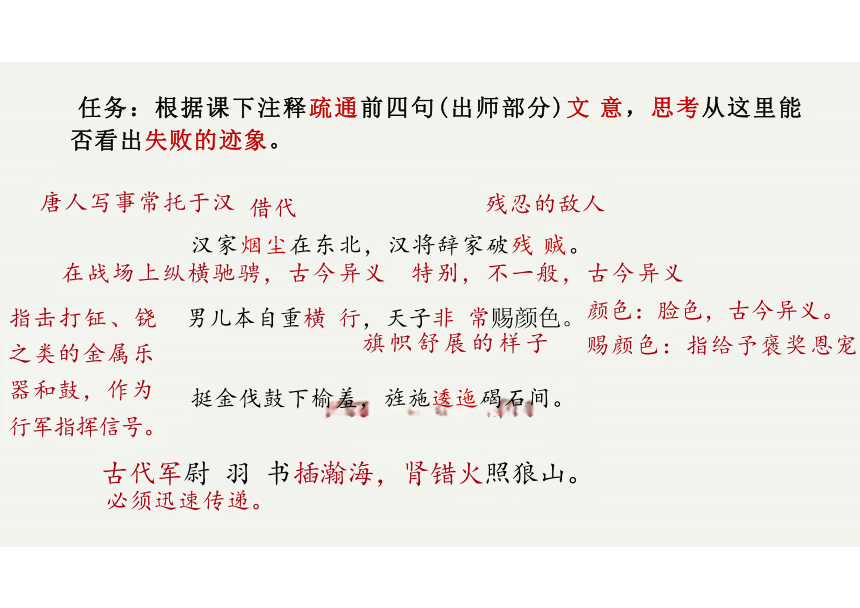

任务:根据课下注释疏通前四句(出师部分)文 意,思考从这里能

否看出失败的迹象。

唐人写事常托于汉 借代 残忍的敌人

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。

在战场上纵横驰骋,古今异义 特别,不一般,古今异义

古代军尉 羽 书插瀚海,肾错火照狼山。 必须迅速传递。

指击打钲、铙

之类的金属乐 器和鼓,作为 行军指挥信号。

男儿本自重横 行,天子非 常赐颜色。 旗帜舒展的样子

颜色:脸色,古今异义。

赐颜色:指给予褒奖恩宠

挺金伐鼓下榆羞,旌施逶迤碣石间。

敌人残忍暴虐:这是一场捍卫主权、 师出有名的卫国战争

樊哙在吕后面前说:"臣愿得十万众, 横行匈奴中”,季布便斥责他当面欺 君该斩。(《史记 · 季布传》)所以, “横行”意味着恃勇轻敌。这里横行 解释为哪种更好

这里有“轻敌”之意,但解释成“纵 横驰骋”更好,这样衬托出将军具有 的横行天下的豪迈气概,与皇帝的喜 悦与张扬相呼应。

似褒实贬,为下文的失败埋下了伏笔。

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。—

男儿本自重横行,天子非常赐颜色二

挺金伐鼓下榆关,旌施逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

一路敲锣打鼓声势浩大的队伍不像是

去打仗,像是去表演,这种轻敌冒进 的状态为下文失败埋下伏笔。

一个“飞”字写出了军情危急。

“照”,战火把山都照红了,说明战 斗的激烈和规模很大,远远超过预期。 飞”、“照”使用夸张手法,充分展 现了战争的局式紧迫。

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。 挺金伐鼓下 榆 关 ,旌施逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

失败原因1:将领、天子轻敌

个

任务:根据课下注释疏通中间四句(作战部分)文 意, 总结失败原 因。

即边地,靠近边境的地域 逼 压

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。来势凶猛如同风雨交加 穷、尽,指到了最远的边界 指统帅的营帐中

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

深秋 枯萎

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

(将军) 身 叠恩遇常经故恩力尽关山未解围。

失败原因2:用环境描写点明原因—

荒芜、恶劣自然环境

失败原因3:运用比喻说明敌人来势凶

猛,战斗力强

失败原因4:运用鲜明的对比手法揭露 了汉军中将军和兵士的矛盾,暗示了 必败的原因——将军无能、分配不平。

再次强调:轻敌

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。 大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。 身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

用铁片制成的战衣,借指战士,借代

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

随风飘动,形容动荡不安 哪 极远的地方

浓塾 癣飘飙那 平度 绝 域苍茫无所有古代军中兼用于炊煮和夜里 巡更敲击的铜制用具

杀气三时作阵捐躯寒声节夜传刁斗。

相看白刃血纷纷,死节从来岂 顾勋!

任务:根据课下注释疏通最后六句(被围死斗部分)文意,概括被

玉制的筷子,比喻思妇的眼泪

围困的士兵人物形象。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后:

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飘那可度,绝域苍茫无所有。 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋! 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

借代:穿着铁衣久久驻守边疆不归,

辛苦劳累的戍边战士。

比喻和借代:被围时思念家人和妻子 的士兵。

边疆荒凉,极度孤独、绝望的士兵。

死死坚持、孤立无援的士兵。

反问:浴血奋战、视死如归的士兵。

勤苦劳累

孤独绝望 浴血奋战 视死如归 为国捐躯

骄傲轻敌

贪功冒进 纵情声色 腐败无能 不恤士兵

用典:至今犹忆李将军

主战将帅

征战士兵

汉家烟尘在东北, 汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行, 天子非常赐颜色。

掀金伐鼓下榆关, 旌施逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海, 单于猎火照狼山。

山川萧条极边土, 胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生, 美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓, 孤城落日斗兵稀。

身当恩遇常轻敌, 力尽关山未解围。

战事发展的顺序:

出师——失利——被围——死斗

铁衣远戍辛勤久, 玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠, 征人蓟北空回首。 边庭飘飘那可度, 绝域苍茫无所有! 杀气三时作阵云, 寒声一夜传刁斗。 相看白刀血纷纷,死节从来岂顾勋 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

被 围 防 守 :

艰难防守两地相思

死 斗 :

效命死节怀念李广

出 征 :

边烽突起昂扬出师

战 败 :

力尽关山作战失利

划分层次

请将以下诗句与其表现的思想主题进行连线。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

杀敌报国、建功立业的抱负。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

对将士英勇斗争精神的赞美。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。

对将领的谴责,对良将的呼唤。

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

思乡、思亲之情。

身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

战争环境艰苦,暗含对战士(百 姓)的同情。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

1.高适的《燕歌行》中 汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼两句

指明了战争的方位和性质,可见诗人是指陈时事,有感而发。

2.高适的《燕歌行》中男儿本自重横行,天子非常赐颜色俩句从 将领和君王两个角度来写汉将去国时的威武荣耀,实则已隐含 讥讽,预伏下文。

3.高适的《燕歌行》中描写行军时金鼓鸣,旗帜飞扬的两句是

挺金伐鼓下榆关 旌施逶迤碣石间。

4.高适的《燕歌行》中通过军情紧急和敌势盛大写战争开始的两

句 是 校 尉 羽 书 飞 瀚 海, 单于猎火照狼山。

5.高适的《燕歌行》中 山川萧条极边土 一句展现了开阔而

无险可凭的地带,带出一片肃杀的气氛; 胡骑凭陵杂风敢

人迅急剽悍,像狂风暴雨,卷地而来。

6.高适的《燕歌行》中揭露“汉军”中将军和士兵苦乐不均、

生死迥异的地位和待遇,暗示了必败的原因的句子是 战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

7.高适的《燕歌行》中 大漠穷秋塞草腓 孤城落日斗兵稀

两句用有着鲜明的边塞特点的凄惨景色,烘托出残兵败卒心境 的凄凉。

8.高适的《燕歌行》中身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围

两句回应上文,汉将“横行”的豪气已灰飞烟灭,他的罪责也 确定无疑了。

9.高适的《燕歌行》中用蒙太奇镜头写出两地离情深重和久戍 之苦的句子是 _ 铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

10.高适的《燕歌行》中先从少妇角度写,再从战士角度写离别之

苦的句子是 少妇城南欲断肠 征人蓟北空回首 0

11.高适的《燕歌行》中边庭飘飘那可度,绝域苍茫无所有。两 句写出了征夫思妇相去万里,永无见期。

12.高适的《燕歌行》中相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。两 句写士兵们与敌人短兵相接,浴血奋战,视死如归,有力地讽刺 了轻开边衅、冒进贪功的汉将。

《蓟中作》 高 适

策马自沙漠,长驱登塞垣。边城何萧条,白日黄云昏。

一到征战处,每愁胡虏翻。岂无安边书,诸将已承恩。

惆怅孙吴事,归来独闭门。

(注)蓟中:指蓟城。安边书:安定边疆的策略。孙吴事:指孙武、吴起用兵之事。孙武, 春秋齐国人,古代著名军事家。吴起,战国时卫国人,曾任魏国将军,大败秦兵。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 开篇“策马自沙漠,长驱登塞垣”以“沙漠 ”“塞垣”等意象,勾勒出一幅浩瀚壮阔 的边塞图画。“策马”“长驱”和“登”三个动作,勾画出一个勇赴国难的英雄形象。

B.第三、四句“边城何萧条,白日黄云昏”,由远及近地描绘了诗人登上塞垣时所见的 “萧条”景象。一个“何”字,突出了主人公的感慨之深,忧愁之重。

C. 第五、六句“一到征战处,每愁胡虏翻”深刻揭露了前文“边城何萧条”的根源,“一 到” “每愁”两个词对举,突显边患的程度之深和时间延续之久。

D. 第七、八句“岂无安边书,诸将已承恩”是诗人由边患不止而引发的激愤之语。“岂无” 以强有力的反诘对统治者进行了抨击,也表现出自己安边定远的信心。

2 . 全诗最后一联写到了“惆怅”,那么诗人“惆怅”的原因有哪些 请简要概括。

①诗人登上塞垣的所见:衰草遍地、寒风呼啸的“萧条”荒凉景象;纵目远眺,只见“白 日”昏暗,寒云苍茫,天地玄黄。 一切景语皆情语,这里可以看出诗人惆怅的原因之一 乃是边疆萧条的景色,艰苦的条件。

②“一到征战处,每愁胡虏翻。”可以看出诗人为了边疆连年战乱而感到忧愁担心。

③“岂无安边书,诸将已承恩。”表达了诗人对诸将腐败无能的愤怒,连安定边疆的良 策都没有,却得到了皇帝的封赏,如何让人不惆怅。

④“惆怅孙吴事,归来独闭门。”诗人具有满腹才华,挥鞭驰骋、飞越大漠、慷慨激昂、 勇赴国难,却得不到重用,报国无门的惆怅之情跃然纸上。

·风景:①描写边塞奇丽壮阔的风光、异域风情。/

②表达塞外戍边生活的单调艰辛。

· 事(战争):③抒发从军报国、建功立业的豪情壮志。/

④表达对战争的厌恶,以及对战士的同情。/

⑤反对统治者穷兵黩武、拓土开边。

·人:⑥表达征人久戍边关的思乡念亲之情。

边塞诗写作内容

高适(700 — 765年),字达夫, 一字仲武,河 北蓓(tiáo) 县(今河北景县南)人,唐朝时期大臣、边 塞诗人。

天宝八年(749年),投靠河西节度使哥舒翰,

辅佐哥舒翰(“北斗七星高,哥舒夜带刀”)把 守潼关。天宝十五年(756年),护送唐玄宗进入成 都,出任淮南节度使,讨伐永王李璘叛乱。

广德二年(764年), 入为刑部侍郎、左散骑 常侍,册封渤海县侯。

永泰元年(765年),去世,时年六十二岁,追

赠礼部尚书,谥号为“忠”。著名边塞诗人,其 作品集为《高常侍集》,《全唐诗》存诗四卷。

冯梦龙在《警世恒言》中所说: “早成者未必有成,晚达者未必不

达。不可以年少而自恃,不可以年老而自弃。 "

(“有唐以来,诗人之达者,唯适而已。”)

高适与岑参并称“高岑”,有《高常侍集》等传世,其诗笔力雄健,

气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。 口后人把高适、岑参、王昌龄、王之涣合称“边塞四诗人 ”。

高适:大器晚成又何妨,逆袭的人

生没有早晚|唐朝那些诗人

高适:半生困顿终封侯

高适:人至中年,请别给人生设限

高适:逆商高的人,才最好命

燕歌行

部编教材高中语文 选择性必修中册 古诗词诵读

高 适

明代邢昉在《唐风定》里这样评价此诗:

题材是边塞诗,写的内容为征戍之事

金戈铁与之声,有玉磐吗球之 节, 非 一意抒 写

为悲壮也。 清脆而不失厚重

请据此鉴赏本诗的叙事内容和丰富情感。

表达的

情感很 丰富

主问题 :

开元二十六年,有一个朋友跟从御史大夫张守珪出塞作战而后回来,作了一首 诗。那时契丹跟奚族的人,在中国的河北幽燕一带侵略,所以他的诗叫《燕歌

行》。就把这首诗给高适看。“适”是高适的名字,他对于征戍、从军、打仗的 事情很有一些感慨。所以他就写了这首诗,“因而和焉”,回应友人。

开元二十六年,客有从元 戎出塞而还者,作《燕歌行》以

示,适感征戍之事,因而和焉。 定语后置

应和,唱和。按照别人诗词的题材和体 裁作诗词,作为酬答。

主将。指辅国大将军、右羽林

大将军兼御史大夫张守珪。

公元738年

给……看

论世 · 小序

边塞诗

内容

地点

东北、榆关、碣石、瀚海、狼山、边土、大漠、关山、 城南、蓟北、边庭

人物

汉将、天子、校尉、单于、胡骑、战士、将军、美人、 思妇、征夫、李将军

事物

金鼓、旌施、羽书、猎火(狼烟)、铁衣、玉箸、刁斗、 血刃

景物

山川(萧条)、穷秋、塞草(腓)、落日

任务:自由诵读诗歌,尝试用自己的话概括这首 诗中发生的故事。圈画事件中的地、人、物、景, 总结边塞诗写作内容。

作者描绘了一次失败的作战。

边塞诗意象

悲叹

辞家

汉家差乖汉辞家残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色 挺金伐鼓下榆关,旌端逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海;单于猎火照狼山。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞! 大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。 身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。 铁衣远戍辛動久,玉箸应啼别离后。 少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。 边庭飘摇那可度,绝域苍茫无所有! 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷;死节从来岂顾勋。 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将室

全诗以非常浓缩的笔墨,写了一个战役的全过程。

山

川

萧

条

极

边

土

胡 '

骑

凭

陵

杂

风

雨

。

思乡

守边

出征

作战

被围

任务:根据课下注释疏通前四句(出师部分)文 意,思考从这里能

否看出失败的迹象。

唐人写事常托于汉 借代 残忍的敌人

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。

在战场上纵横驰骋,古今异义 特别,不一般,古今异义

古代军尉 羽 书插瀚海,肾错火照狼山。 必须迅速传递。

指击打钲、铙

之类的金属乐 器和鼓,作为 行军指挥信号。

男儿本自重横 行,天子非 常赐颜色。 旗帜舒展的样子

颜色:脸色,古今异义。

赐颜色:指给予褒奖恩宠

挺金伐鼓下榆羞,旌施逶迤碣石间。

敌人残忍暴虐:这是一场捍卫主权、 师出有名的卫国战争

樊哙在吕后面前说:"臣愿得十万众, 横行匈奴中”,季布便斥责他当面欺 君该斩。(《史记 · 季布传》)所以, “横行”意味着恃勇轻敌。这里横行 解释为哪种更好

这里有“轻敌”之意,但解释成“纵 横驰骋”更好,这样衬托出将军具有 的横行天下的豪迈气概,与皇帝的喜 悦与张扬相呼应。

似褒实贬,为下文的失败埋下了伏笔。

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。—

男儿本自重横行,天子非常赐颜色二

挺金伐鼓下榆关,旌施逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

一路敲锣打鼓声势浩大的队伍不像是

去打仗,像是去表演,这种轻敌冒进 的状态为下文失败埋下伏笔。

一个“飞”字写出了军情危急。

“照”,战火把山都照红了,说明战 斗的激烈和规模很大,远远超过预期。 飞”、“照”使用夸张手法,充分展 现了战争的局式紧迫。

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残 贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。 挺金伐鼓下 榆 关 ,旌施逶迤碣石间。 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

失败原因1:将领、天子轻敌

个

任务:根据课下注释疏通中间四句(作战部分)文 意, 总结失败原 因。

即边地,靠近边境的地域 逼 压

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。来势凶猛如同风雨交加 穷、尽,指到了最远的边界 指统帅的营帐中

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

深秋 枯萎

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

(将军) 身 叠恩遇常经故恩力尽关山未解围。

失败原因2:用环境描写点明原因—

荒芜、恶劣自然环境

失败原因3:运用比喻说明敌人来势凶

猛,战斗力强

失败原因4:运用鲜明的对比手法揭露 了汉军中将军和兵士的矛盾,暗示了 必败的原因——将军无能、分配不平。

再次强调:轻敌

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。 大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。 身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

用铁片制成的战衣,借指战士,借代

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

随风飘动,形容动荡不安 哪 极远的地方

浓塾 癣飘飙那 平度 绝 域苍茫无所有古代军中兼用于炊煮和夜里 巡更敲击的铜制用具

杀气三时作阵捐躯寒声节夜传刁斗。

相看白刃血纷纷,死节从来岂 顾勋!

任务:根据课下注释疏通最后六句(被围死斗部分)文意,概括被

玉制的筷子,比喻思妇的眼泪

围困的士兵人物形象。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后:

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飘那可度,绝域苍茫无所有。 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。 相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋! 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

借代:穿着铁衣久久驻守边疆不归,

辛苦劳累的戍边战士。

比喻和借代:被围时思念家人和妻子 的士兵。

边疆荒凉,极度孤独、绝望的士兵。

死死坚持、孤立无援的士兵。

反问:浴血奋战、视死如归的士兵。

勤苦劳累

孤独绝望 浴血奋战 视死如归 为国捐躯

骄傲轻敌

贪功冒进 纵情声色 腐败无能 不恤士兵

用典:至今犹忆李将军

主战将帅

征战士兵

汉家烟尘在东北, 汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行, 天子非常赐颜色。

掀金伐鼓下榆关, 旌施逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海, 单于猎火照狼山。

山川萧条极边土, 胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生, 美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓, 孤城落日斗兵稀。

身当恩遇常轻敌, 力尽关山未解围。

战事发展的顺序:

出师——失利——被围——死斗

铁衣远戍辛勤久, 玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠, 征人蓟北空回首。 边庭飘飘那可度, 绝域苍茫无所有! 杀气三时作阵云, 寒声一夜传刁斗。 相看白刀血纷纷,死节从来岂顾勋 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

被 围 防 守 :

艰难防守两地相思

死 斗 :

效命死节怀念李广

出 征 :

边烽突起昂扬出师

战 败 :

力尽关山作战失利

划分层次

请将以下诗句与其表现的思想主题进行连线。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

杀敌报国、建功立业的抱负。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

对将士英勇斗争精神的赞美。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。

对将领的谴责,对良将的呼唤。

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

思乡、思亲之情。

身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。

战争环境艰苦,暗含对战士(百 姓)的同情。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

1.高适的《燕歌行》中 汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼两句

指明了战争的方位和性质,可见诗人是指陈时事,有感而发。

2.高适的《燕歌行》中男儿本自重横行,天子非常赐颜色俩句从 将领和君王两个角度来写汉将去国时的威武荣耀,实则已隐含 讥讽,预伏下文。

3.高适的《燕歌行》中描写行军时金鼓鸣,旗帜飞扬的两句是

挺金伐鼓下榆关 旌施逶迤碣石间。

4.高适的《燕歌行》中通过军情紧急和敌势盛大写战争开始的两

句 是 校 尉 羽 书 飞 瀚 海, 单于猎火照狼山。

5.高适的《燕歌行》中 山川萧条极边土 一句展现了开阔而

无险可凭的地带,带出一片肃杀的气氛; 胡骑凭陵杂风敢

人迅急剽悍,像狂风暴雨,卷地而来。

6.高适的《燕歌行》中揭露“汉军”中将军和士兵苦乐不均、

生死迥异的地位和待遇,暗示了必败的原因的句子是 战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

7.高适的《燕歌行》中 大漠穷秋塞草腓 孤城落日斗兵稀

两句用有着鲜明的边塞特点的凄惨景色,烘托出残兵败卒心境 的凄凉。

8.高适的《燕歌行》中身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围

两句回应上文,汉将“横行”的豪气已灰飞烟灭,他的罪责也 确定无疑了。

9.高适的《燕歌行》中用蒙太奇镜头写出两地离情深重和久戍 之苦的句子是 _ 铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

10.高适的《燕歌行》中先从少妇角度写,再从战士角度写离别之

苦的句子是 少妇城南欲断肠 征人蓟北空回首 0

11.高适的《燕歌行》中边庭飘飘那可度,绝域苍茫无所有。两 句写出了征夫思妇相去万里,永无见期。

12.高适的《燕歌行》中相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。两 句写士兵们与敌人短兵相接,浴血奋战,视死如归,有力地讽刺 了轻开边衅、冒进贪功的汉将。

《蓟中作》 高 适

策马自沙漠,长驱登塞垣。边城何萧条,白日黄云昏。

一到征战处,每愁胡虏翻。岂无安边书,诸将已承恩。

惆怅孙吴事,归来独闭门。

(注)蓟中:指蓟城。安边书:安定边疆的策略。孙吴事:指孙武、吴起用兵之事。孙武, 春秋齐国人,古代著名军事家。吴起,战国时卫国人,曾任魏国将军,大败秦兵。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 开篇“策马自沙漠,长驱登塞垣”以“沙漠 ”“塞垣”等意象,勾勒出一幅浩瀚壮阔 的边塞图画。“策马”“长驱”和“登”三个动作,勾画出一个勇赴国难的英雄形象。

B.第三、四句“边城何萧条,白日黄云昏”,由远及近地描绘了诗人登上塞垣时所见的 “萧条”景象。一个“何”字,突出了主人公的感慨之深,忧愁之重。

C. 第五、六句“一到征战处,每愁胡虏翻”深刻揭露了前文“边城何萧条”的根源,“一 到” “每愁”两个词对举,突显边患的程度之深和时间延续之久。

D. 第七、八句“岂无安边书,诸将已承恩”是诗人由边患不止而引发的激愤之语。“岂无” 以强有力的反诘对统治者进行了抨击,也表现出自己安边定远的信心。

2 . 全诗最后一联写到了“惆怅”,那么诗人“惆怅”的原因有哪些 请简要概括。

①诗人登上塞垣的所见:衰草遍地、寒风呼啸的“萧条”荒凉景象;纵目远眺,只见“白 日”昏暗,寒云苍茫,天地玄黄。 一切景语皆情语,这里可以看出诗人惆怅的原因之一 乃是边疆萧条的景色,艰苦的条件。

②“一到征战处,每愁胡虏翻。”可以看出诗人为了边疆连年战乱而感到忧愁担心。

③“岂无安边书,诸将已承恩。”表达了诗人对诸将腐败无能的愤怒,连安定边疆的良 策都没有,却得到了皇帝的封赏,如何让人不惆怅。

④“惆怅孙吴事,归来独闭门。”诗人具有满腹才华,挥鞭驰骋、飞越大漠、慷慨激昂、 勇赴国难,却得不到重用,报国无门的惆怅之情跃然纸上。

·风景:①描写边塞奇丽壮阔的风光、异域风情。/

②表达塞外戍边生活的单调艰辛。

· 事(战争):③抒发从军报国、建功立业的豪情壮志。/

④表达对战争的厌恶,以及对战士的同情。/

⑤反对统治者穷兵黩武、拓土开边。

·人:⑥表达征人久戍边关的思乡念亲之情。

边塞诗写作内容