1.2《齐桓晋文之事》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.2《齐桓晋文之事》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

你知道哪些孟子的名言

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

穷则独善其身,达则兼济天下。

老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

民为贵,社稷次之,君为轻。

+l

作者介绍

孟子(约公元前372年一公元前289 年 ) , 名轲,字子舆,邹国(今山东邹 城东南)人。战国时期哲学家、思想家、 教育家,是继孔子之后儒家学派的代表人 物,与孔子并称“孔孟”。元朝追封为

66 ”业 全

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵 君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔 子“道统”的人物。

《 孟 子 》

《孟子》是记录孟子言行的著作,一般认为是孟子及 其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,现存七篇。内容涉 及孟子政治活动、政治学说以及哲学、伦理、教育思想, 是儒家经典著作致意。

《孟子》是《论语》之后儒家最重要的著作,到南宋 时,朱熹取《礼记》中的《大学》、《中 庸 》两篇,与

《论语》、《孟 子 》合 为《四书》,成为读书人的必读书。 明清科举考试八股文,题目都来自《四书》。

《孟子》的特点:善于论辩、极有气势、富于想象。

子序

史記列傳曰孟轲翳人也

受業子思之門人道既通

游事齊宣王宣王不能用

通梁梁惠王不果所言則

置子

孟子的基本思想

(1)民本:民本思想是孟子思想的精华所在。

孟子明确提出只有“保民”才可以“王”天下,“民为贵, 社稷次之,君为轻”。他认为决定统治者统治地位的政治基础 是民心,从某种意义上说人民比君主更重要。基于这种观点,

他提出“天时不如地利,地利不如人和”。

(2)仁政:仁政思想是孟子政治思想的核心。

孟子仁政思想主要表现在养民、教民两个方面。

①养民,一要制民之产,即合理解决土地、衣食、教育等基本 问题;二要使民以时,休养生息,即统治者在征用劳役时要以 “不违农时”为前提,同时也反对滥捕乱伐;三要取民有制,

即主张薄税轻敛。②教民,即向人民施以教化。孟子认为教化 是保证社会和谐的重要措施,教化可以使人“明人伦”。

孟子的基本思想

(3)王道:“王道”是孟子提出的国家政治的最高理想。

孟子所谓“王道”,即像商汤、周文王那样“以德行政者 王”。在孟子看来,实行王道之治就是“保民而王”,就是 “乐以天下,优以天下”。

(4) 性善:其伦理思想和政治思想的根基。

孟子认为,尽管各个社会成员之间有分工的不同和阶级的 差别,但他们的人性却是统一的,人的本性与动物本性的不 同之处在于人有道德,即人生而具有仁、义、礼、智等道德 品 质 。

背 景

战国时期,列强纷争,以征伐为能事,各国诸侯国君都是野心 勃勃地追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。对外连年征战,对内 盘剥人民,于是就出现“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈 城”(《孟子 · 离娄上》)的惨烈局面,致使广大人民“仰不足以事 父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”, 过 着 苦 难的生活。而齐国在东方诸侯中又号称强国,齐宣王子承父业,野 心勃勃,在稷下扩置学宫,招揽学士,任其讲学议论。孟子这时也 以客卿的身份在齐宣王身边供职。于是,孟子便在一次齐宣王问有 关齐桓晋文称霸之事的时候,针对当时的社会现实,阐发他的“发 政施仁”,改革政治,实行“王道”的主张,这就是著名的《齐桓 晋 文 之 事 》。

解 题

齐桓:齐桓公(公子小白)春秋五霸之首

齐桓 晋文之事

晋文:晋文公(姬重耳)第二位春秋霸主

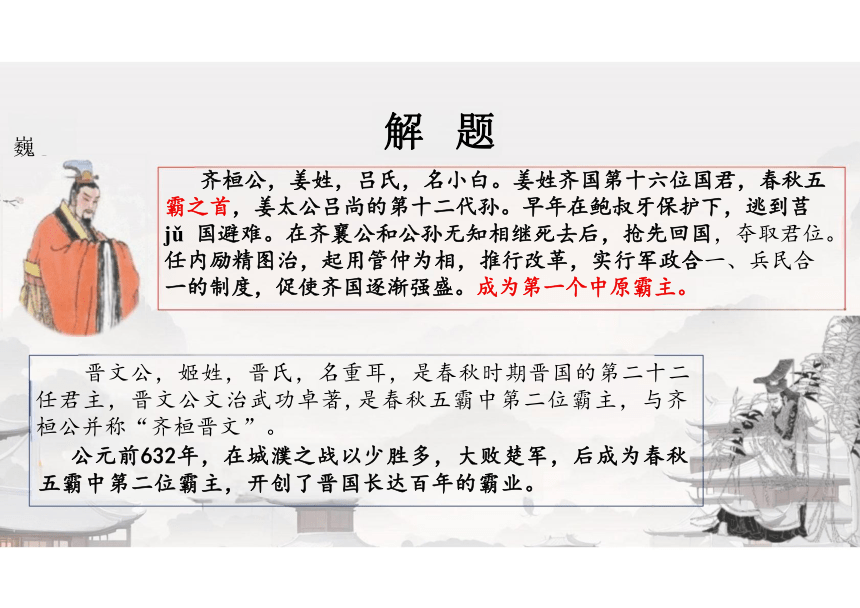

解 题

齐桓公,姜姓,吕氏,名小白。姜姓齐国第十六位国君,春秋五 霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒

jǔ 国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合 一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

晋文公,姬姓,晋氏,名重耳,是春秋时期晋国的第二十二 任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,与齐 桓公并称“齐桓晋文”。

公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,后成为春秋 五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

巍

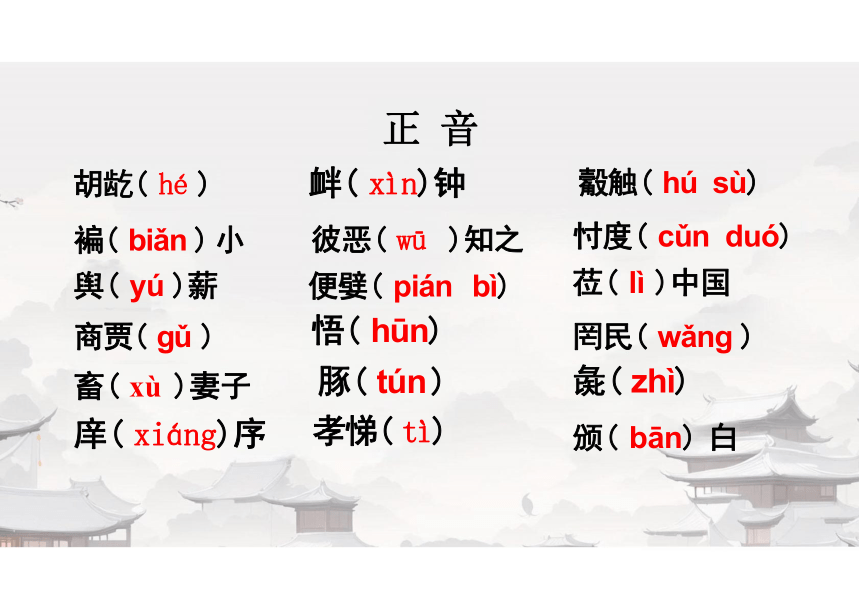

觳触( hú sù)

忖度( cǔn duó) 莅( lì )中国

罔民( wǎng )

彘( zhì)

颁( bān) 白

衅( xìn)钟

彼恶( wū )知之 便嬖( pián bì)

悟( hūn)

豚( tún )

孝悌( tì)

胡龁( hé )

褊( biǎn ) 小 舆( yú )薪

商贾( gǔ )

畜( xù )妻子 庠( xiáng)序

正 音

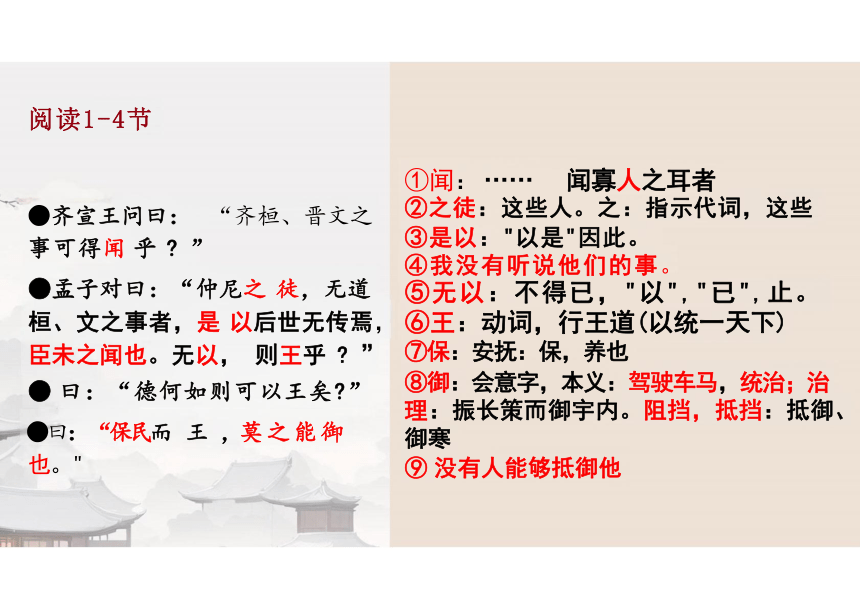

①闻: …… 闻寡人之耳者

②之徒:这些人。之:指示代词,这些

③是以:"以是"因此。

④我没有听说他们的事。

⑤无以:不得已,"以","已",止。

⑥王:动词,行王道(以统一天下)

⑦保:安抚:保,养也

⑧御:会意字,本义:驾驶车马,统治;治 理:振长策而御宇内。阻挡,抵挡:抵御、 御寒

⑨ 没有人能够抵御他

●齐宣王问曰: “齐桓、晋文之 事可得闻 乎 ”

●孟子对曰:“仲尼之 徒,无道 桓、文之事者,是 以后世无传焉, 臣未之闻也。无以, 则王乎 ”

● 曰:“德何如则可以王矣 ”

●曰: “保民而 王 ,莫之能御 也。"

阅读1-4节

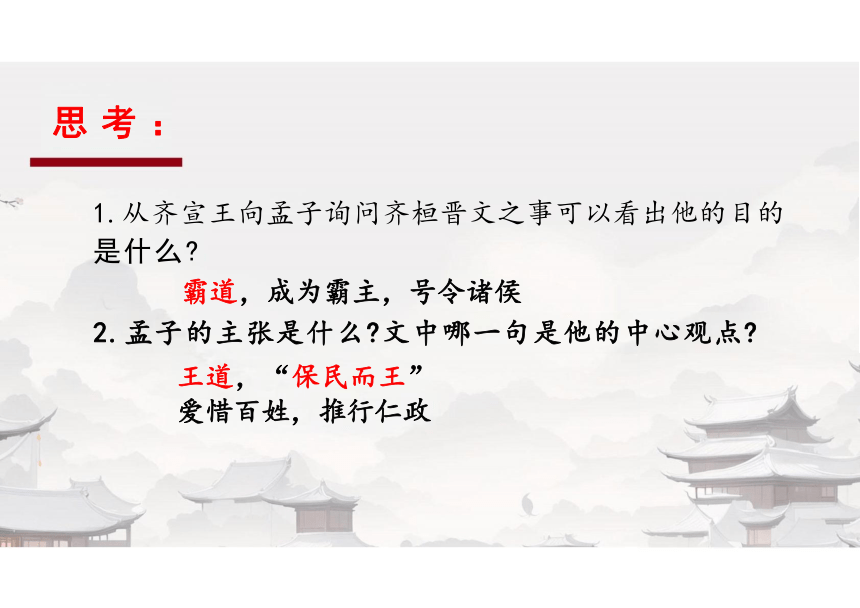

思 考 :

1.从齐宣王向孟子询问齐桓晋文之事可以看出他的目的 是什么

霸道,成为霸主,号令诸侯

2.孟子的主张是什么 文中哪一句是他的中心观点

王道,“保民而王” 爱惜百姓,推行仁政

阅读5—14节

曰:“若 寡人者,可以保民乎 哉 ”

曰:“可。”

曰:“ 何 由知吾可也 ”

曰:“臣闻之胡龁 曰: ‘王坐于 堂上,有牵牛而过堂下者,王见 之,曰:“牛 何 之 ”对曰:

“将以 衅钟。”王曰:“舍之!

吾不忍其觳辣,若无罪而就死

地。”对曰:“然则废衅钟与 ” 曰:“何可废也,以羊易之。”, 不识有诸 ”

①若:像

②何由:由何,从哪里

③我(从)胡龁那里听到一件事说

④衅:血祭也。争端:挑衅

⑤觳辣:hú sù 恐惧战栗的样子,今多 用于形容一个人长相猥琐。该词在

2015第三届中国汉字听写大会上被选 为全民焙热冰封汉字。葳蕤、搴芳、

翊赞

⑥若:如此,这样

⑦然则:既然这样,那么

⑧诸:合音词,"之乎""之于": 投诸渤海之尾

①爱 :吝惜:不爱珍器重宝肥饶之地

②然:会意字,“燃”,本义燃 烧。表示 应答,“对”"正确”

③褊:本义:衣带或衣服;狭 小

④即 :副词,就是:非此即彼

⑤大王对老百姓认为你吝惜不要感到奇怪

⑥彼:他们

⑦恶 :w ū表示疑问,相当于“何”、“怎 么”,恶,安也。表示惊讶

"恶,是何言也 "

⑦隐 :怜悯;痛惜:恻隐

⑧择 :区别

曰:“有之。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以 王为爱也,臣固知王之不忍也。 ” 王曰:“然,诚有百姓者。齐国 虽褊 小,吾何爱一牛 即 不忍其 觳 辣 ,若无罪而就死地,故以羊 易之也。

曰 : “王无异于百姓之以王为爱 也。 以 小 易 大 ,彼恶知之 王若 隐其无罪而就死地,则牛羊何择 焉 ”

① 关山度若飞。 1好像;

②彼与彼年相若也 2同,相当;

③若肯发兵助我乎 3 你 ;

④徐公不若君之美也。 4如,比得上;

⑤寇深矣,若之何 5对付,处置;

⑥以若所为,求若所欲6这样,如此;

7至于,用在句首以引起下文; 8香草名;

9...…的样子

⑦若夫霾雨霏霏

⑧衡兰芷若

⑨桑之未落,其叶沃若

若 象形。本义:顺从

甲骨文的若

①是:这。诚 :实在,到底

②主谓倒装,百姓认为我吝惜是应该的啊

③伤:损伤;伤害:何伤乎!亦各言其志也。

④无 伤:没有什么关系,不损害、不伤害: 无伤大雅

⑤乃:就是

⑥仁 术:指仁爱之道,实施仁政的途径。

⑦庖:形声字,广,表示房屋。本义:厨房;

厨师:庖丁解牛。烹 调:东坡以烹龙庖凤之 手

王笑曰:“是 诚何心哉!我

非爱其财而易之以羊也,宜乎 百姓之谓我爱也。”

曰:“无 伤也 ,是乃仁术也! 见牛未见羊也。君子之于禽兽 也:见其生,不忍见其死;闻 其声,不忍食其肉。是以君子 远庖 厨 也 。

第一部分(1—14): 思考问题

1.孟子认为齐宣王可以行“王道”的依据是什么

不忍。孟子曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬

之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义 也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固 有之。”(《孟子 ·告子上》六)

2.孟子怎样一步步赢得了齐宣王的信任

0就近取譬,具体亲切; 以羊易牛

0剖析心理,洞察入微: 不 忍

0以小见大,因势引导:仁 术

①说 :“悦”。学而时习之,不亦说乎!

②忖:c ǔn 本义:思量,揣度

③度:duó 估计,推测:度我至军中,公乃入。

衡量:度地居民。

④之 谓:固定结构,“说的就是……”野语

有之曰:"闻道百,以为莫己若者。"我之 谓也。之:提宾作用

⑤说的就是夫子啊

⑥乃:如此,这样。你,你的,乃翁。

⑦戚戚:忧伤貌“小人长戚戚。"“凄凄惨 惨戚戚”心动貌:"在我心里产生了触动"

⑧钧:30斤,千钧一发:千钧的重量系在 一根头发上,形容情况极其危急。

15-20段

王说 ,曰:“《诗》云:

‘他人有心,予忖度之。'夫 子之谓也。夫我乃行之,反而 求之,不得吾心;夫子言之, 于我心有戚戚焉。此心之所以 合于王者何也 ”

曰:“有复于王者曰:‘吾 力足以举百钧,而不足以举一 羽 ;明足以察秋毫之末,而不 见舆 薪。’则王许之乎 ”

曰:“否!”

①以 及:用来推及。及:推广到;照顾 到;牵涉到。城门失火,殃及池鱼

②独:表反问,岂,难道/偏偏

③见保:表示被动,相当于“被”:诚恐 见欺、见笑于人

④这样看来,举不起一根羽毛,是不用 力气的缘故;看不见整车的柴草,是不 用目力的缘故;老百姓没有受到爱护, 是不肯布施恩德的缘故

⑤何以异:何以:即“以何”凭什么; 异 :动词,区别

“今恩足以 及禽兽,而

功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用 力焉;舆薪之不见,为不 用明焉;百姓之不见保, 为不用恩焉。故王之不王, 不为也,非不能也。"

曰:“不为者与不能者 之形,何以异 ”

①挟(xié): 夹在腋下。

② 超 :本义:跃上;跳过,跃过:超,跳也。

③这的确是不能做到啊

④枝 :通“肢”,肢体。一说,折枝,就是折 树枝。为长者折枝:对长辈弯腰作揖。

⑤老、幼:形容词做动词,尊敬、爱护;形容 词做名词,老人、孩子。

⑥敬爱自家的老人,从而推广到(敬爱)别人 家的老人;爱护自己的孩子,进而推广到(爱 护)别人家的孩子。

⑦形:通“型”,名词作动词,作榜样

⑧寡妻:寡人:寡德之人,自谦,独一无二之 人(王国维)寡 妻:正妻、嫡妻

⑨至于:推广到

曰:“挟太山以超北 海 ,语

人曰:‘我不能。’是 诚 不 能 也。为长者折枝,语人曰:

‘我不能。’是不为也,非 不能也。故王之不王,非挟 太山以超北海之类也;王之 不王,是折枝之类

也。”“老吾老,以及人之 老;幼吾幼,以及人之幼; 天下可运于掌。诗云:‘刑 于寡妻,至于兄弟,以御于 家 邦 。’

言举斯 心 加诸 彼而已。

故推恩足以保四海,不推恩 无以保妻子。古之人所 以大 过人者,无他焉,善推其所 为而已矣!今恩足以及禽兽, 而功不至于百姓者,独何与 权,然后知轻重;度, 然 后 知长短。物皆然,心为甚。

王 请度 之 !

①举:拿;诸 :之于

②推:推广

③所以,推广恩德足够用来安抚四 海百姓,不推广恩德没有办法抚养 妻 子 儿 女。

④之所以:... 的原因

⑤权:名词,秤。这里用作作动词, 用秤称重量

⑥度 :衡量长短;考虑,思量

1.孟子认为要想实现"王道"除了有 "仁术"外,还需要什么条件 ●为 2. "为"的关键是什么 ● “推” 3.孟子采用了哪些论证方法 ●对照性比喻:挟泰山以超北海、 长者折枝 ● 引用:《诗经》

1掌握对方心理,进而因势利导。

2把握对方的漏洞,而又主动排解。

3运用比喻 (20段),阐述浅显道理。

4正反对比 (20段),突出后果。

5排比句式(18段),增强语势。

第二部分(15—20):

思考

①抑:表示反问,相当“岂”"难道”

②兴:派遣;发动:兴师以与楚战

③甲 兵:指铠甲和兵械,泛指兵器;指披坚执锐的 士卒,亦泛指军队

④危:使……受到危害,伤害

⑤构 怨:结怨,结仇。构:构成,造成

⑥难道(大王)您发动军队,使大臣们陷于危险, 与各诸侯国结怨,这样在心里才痛快么

⑦于是:对这

⑧所大欲:最想得到的东西

⑨肥甘、轻暖:形容词做名词,肥美甘甜的食物, 轻薄暖和的衣服

⑩抑:表示选择,相当于"或是""还是"

便嬖pián bì: 便 ,善辩。嬖:宠爱。国君左右 受宠爱的人

21-33段

“抑王兴甲兵,危士臣,构 怨于诸侯,然后快于心与 ” 王曰:“否,吾何快于是! 将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻 与 ”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色 不足视于目与 声音不足听 于耳与 便嬖不足使令于前 与 王之诸臣,皆足以供之, 而王岂为是哉!”

①已:通“矣”,相当于"了"

②辟:开拓:开天辟地

③朝:使…..朝见:皆朝于齐

④莅:来;到;治理;统治:楚庄王莅政三年

⑤中 国:古今异义,指中原地区

⑥抚:安抚,使 … 归顺。

⑦四 夷:四方的少数民族

⑧缘木求鱼:缘,攀登,攀援。比喻方向方法 不对,一定达不到目的。

⑨那严重得像这样吗

⑩殆:本义:危险:知己知彼百战不殆;语气词, 表揣测,恐怕:殆有神护者。 “怠”,懈怠:

思而不学则殆

●曰:“否,吾不为是也。”

● 曰:“然则王之所大欲可知已: 欲辟土 地 ,朝秦 、 楚 ,莅 中 国, 而抚四夷也。以若所为,求若所 欲,犹缘木而求鱼也。”

●王曰:“若 是 其 甚 与 ”

● 曰:“殆有甚焉。缘 木 求 鱼, 虽不得鱼,无后灾;以若所为,

求若所欲,尽心力而为之,后必 有 灾 。 ”

●曰:“可得闻与 ”

①孰:哪一个:吾与徐公孰美

②敌:抵挡,对抗:势均力敌

③小、大:形作名,小国,大国

④寡、众:形作名,人少的国家,人多的国家

⑤弱、强:形作名,弱国,强国

⑥方 :方圆。指土地面积

⑦集:会集,总算起来

⑧服 :使……臣服

⑨凭借一份力量去降服八份,这与邹国和楚国打仗 有什么不同呢

⑩盖:通“盍”,何 不:我行既集(完成),盖云归 哉 何,怎么:技盖至此乎

反:"同"返”,回到

疾:憎恨,怨恨

如果像这样,谁还能抵挡您呢

曰:“邹人与楚人战,则王以为 孰胜 ”

曰 :“楚人胜。 ”

曰:“然则小固不可以敌大,寡 固不可以敌众,弱固不可以敌强。 海内之地,方千里者九,齐集有 其 一 ;以一服八,何以异于邹敌 楚哉!盖亦反其本矣!今王发政 施仁,使天下仕者皆欲立于王之 朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾 皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于 王之涂,天下之欲疾其君者,皆

欲赴诉于王:其若是,孰能御

之 ”

第三部分(21—33):

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实 行王道。

论辩技巧总结

1.铺陈排比(25段),迂回包围迫使齐王说出“吾不为是也”, 直言道出齐王“莅中国而抚四夷”的“大欲”;

2.比喻手法 (27段):“缘木求鱼”比喻“霸道”不可行;

3.类比说理 (31-33) :以邹与楚战说明霸道不可得天下。

思考

1.孟子为什么转而分析齐宣王兴师动众的原因

o欲擒故纵。故意列举霸道的种种害处,使齐宣王不得不说出

“吾何快于是”,从而引导他说出“大欲”。“笑而不言”四字, 写出宣王欲霸天下而又躲躲闪闪,不那么理直气壮的神态,极尽 传神之妙。孟子明知齐宣王的“大欲”仍是霸业,却故意以口腹 声色之娱来揣度,形成文章的顿挫,然后道破其“大欲”乃是以 力争霸天下。

2.这一节还运用了哪些论辩技巧

o巧用比喻。旋即以“缘木求鱼”这个生动的比喻,彻底打碎了 他的幻想,犹如当头棒喝,使文势如悬崖坠石,有千钧之力。

o类比、对比、排比。

①悟 :本义:糊涂

② 进 :前进。于:在,到。是:这。于是:到这 (境界)

③我糊涂,不能达到这种境界啊

④恒 产:用以维持生活的固定的产业。恒 心:安居 守分之心。恒:长久恒定

⑤放、侈:同义,放纵不羁。辟、邪:同义,行为 不 轨 。

⑥已 :通“矣”,表示确定语气

⑦则:表示假设,相当于“若”“如果”:今则来, 沛公恐不得有此。

⑧从 而:跟着,接着:吾从而师之

⑨等到(他们)犯了罪,接着就处罚他们,这样做 是陷害百姓。

⑩焉 :哪里,怎么

王曰:“吾婚,不能进于是

矣 !愿夫子辅吾志,明以教

我。我虽不敏,请尝试之!”

曰:“无恒 产而 有恒 心者,

惟士为能。若民 ,则无恒产, 因无恒心。苟无恒心,放辟

邪侈,无不为已。及 陷 于 罪 , 然后从而刑之,是罔民也。

焉有仁人在位,罔民而可为 也 !

①制:规定,制定:因地制宜

②仰、附:向上、向下

③事 :侍奉、供奉,赡养:安能摧眉折腰事权贵

④畜 :养活,养育

⑤乐 岁 :丰 年

⑥之 :往,走向;取独;代词,指君主

⑦这样之后驱使他们向善。所以老百姓跟随国君 走就容易了。

⑧赡:本义:供给;足;充足

⑨奚:本义:奴隶;何,哪里:乐夫天命复奚疑; 怎么,为什么

是故明 君制民之产,必使仰

足以事父 母 ,俯足 以畜妻子, 乐岁终 身 饱 ,凶 年免于死亡; 然后驱而之善,故民之从之 也轻。今也制民之产,仰不 足以事父母,俯不足以畜妻 子,乐岁终身苦,凶年不免 于死亡;此惟救死而恐不赡, 奚暇治礼义哉!王欲行之,

则盍 反其 本 矣 ! ”

①宅:本义:住所;住处;今专注或沉迷于某 件事

②用桑树在上面栽种。树:名词活用作动词

③谨:本义:谨慎,小心,活用作动词:谨慎 办理

④申 :反复地说,重申;告诫,申诫:即三 令五申之

⑤谨慎办理学校教育,把孝顺父母敬爱兄长 的道理反复向百姓申明,头发斑白的老者就 不会在道路上背负头顶重物了。

⑥这样还不能称王的,没有这样的事。

五亩之宅 ,树之以桑,五十

者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之 畜,无失其时,七十者可以 食肉矣;百亩之田,勿夺其 时,八口之家,可以无饥矣;

谨庠序之教,申之以孝悌之 义,颁白者不负戴于道路矣。 七十者衣帛食肉,黎民不饥 不 寒 ,然而不王者,未之有 也。"

第三部分(34—35),

阐述施行王道的具体措施。主要是发展农业,教化百姓。

经过上文对王霸利弊的说明,齐宣王表示愿意就教,孟子这才水到渠成 地拿出了他的仁政主张:

做到这一点,老百姓归附,犹如万条江河归大海,形成“孰能御之”之势。 全篇以 一 幅王道乐土的美好画卷作结。

“制民之产”

“谨庠序之教 ”

使百姓有恒产,

足以饱身养家

对他们施以礼 义道德的教育

物 质

精神

思考

1.孟子建议齐宣王从哪些方面采取措施

一.物质上:制民之产,无失其时,种桑、养殖、种地:丰衣足食 二 .精神上:谨庠序之教:明孝悌、知礼义

2.讨论:你觉得如果齐宣王按照孟子的主张实行能称王吗 为什么

一.不能。 一是大环境决定的。战国时期,由分裂趋向统一,战争 难以避免。孟子往往笼统反对武力,显得脱离实际不合潮流。

二.二是他的仁政主张完全建立在“性善论”基础上,显得过于天 真、简单。孟子的思想虽然有一定的价值,与当时的社会却有很大 距离,所以是行不通的。

课文内容 讨论话题 孟子观点 论证方法 应对策略

王的态度

1-14 爱与不忍 不忍即仁术 举例论证 (以羊易牛) 肯定善心, 获得信任

好奇

高兴

15-20 不为与不能 王之不王, 不为也, 非不能也 比喻 对比 引用论证 巧设比喻, 指出问题

高兴

好奇

沉默

21-33 所为与所欲 缘木求鱼, 发政施仁 比喻, 类比论证 步步紧逼, 利害分明

权衡利弊 放弃己见

34-35 恒产于恒心 制民之恒产 驱而之善 对比论证 正反对比, 有理有据

虚心受教

⑤刑于寡妻通“悦”,高兴

⑥然则王之所大欲,可知,已

通 “ 肢 ”, 肢 体

通“型”,作榜样

通“矣”,语气词,了

●通 假 字

①无以, 则王乎

②然则废衅钟与 ③王说

④为长者折枝

通“已”,停止

通“欤”,语气词,表疑问

①盖亦反其本矣 通“盍”,何不/通“返”,回,归

②行旅皆欲出于王之涂

③是罔民 也 通“途”,道路

④颁白者不负戴于道路矣

放辟邪侈,无怀为吧”,张开罗网捕捉,引申为陷害

通“斑”,头发花白

通“矣”,表确定语气

●古今异义

①吾何爱 一 牛

②老吾老 ,以 及产老

③至于兄 弟

④不推恩无以保妻子

⑤莅中国 而抚四夷也到

⑥然后从 而刑之

用来推及到

妻子和儿女 指中原一带

接着就

③王无异于百姓之以为蒙也成就王业

④是以君子远庖厨也

⑤明足以察秋毫之末 意动,对……感到奇怪

⑥老①吾 老②,以及人老 ②, 远 离

形 →名,视力

形 → 动,尊敬/形 → 名,老人

● 词类活用

①齐桓、晋文之事可得闻乎

②无以,则王 乎

使动,使

听到

……

①幼①吾 幼 ②, 以 及 人 之 幼② 形 → 动,爱护/形 → 名,孩童

②刑于 寡妻

③为肥 甘不足于口鸟,作榜样

④轻暖不足于体与 形→名,肥美的食物 危士臣

② 朝秦楚 形→名,轻暖的衣服

然则小固不可以敌大

形→名,小的国家、大的国家

使动,使……受到危害

使动,使……来朝见

寡固不可以敌众 形→名,人口稀少的国家、人口众多的国家

弱 固不可以敌强

然后从而刑之 形→名,弱小的国家、强大的国家

是罔民也

⑧ 树之以桑 名→动,处罚

谨庠序之教

名→动,张开罗网捕捉,引申为陷害

名→动,种植

形→动,谨慎从事,重视

●特殊句式

是乃仁术也

夫子之谓也

是诚不能也

是折枝之类也 是罔民也

百姓之不见保

判断句

被动句

①臣未之闻也

②莫之能御也

③何由知吾可也 ④牛何之

⑤然则一羽之不举

⑥夫子之谓也

⑦舆薪之不见 ⑧何以异

⑨未之有也

宾语前置

王坐于堂上 构怨于诸侯 使天下仕者皆欲立于王之朝

我非爱其财,而易之以羊也 树之以桑

状语后置

宜乎百姓之谓我爱也

若是其甚与

主谓倒装

齐王实问“霸道”,孟子转谈“王道 ”。

★"王道”和"霸道"

“王道”和“霸道”这是先秦时代一对相对的概念。“王 道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;“霸道”指君主凭借 武力、刑法、权势等进行统治。孟子所处的时代是沿着霸道的方向 前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。

艺术特色

1、论辩迂回曲折,跌宕起伏。论述问题先从侧面、远处、外围入手, 逐渐引向主旨,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。

2、行文铺张扬厉,逻辑严密。逻辑上十分严密, 一环扣一环,表面 上散漫无纪,实则始终围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰地 步步深入。

3、说理取譬设喻,生动形象。孟子这些比喻,贴近现实,又带有一 定的寓言性和夸张性,非常生动而又言简意赅地说明了道理。

4、语言整散结合,风格多样。 大量运用排比句,而且单句和排比句 交错使用,既有引经据典之句,更多明白浅显之语,使全文笔势灵活,

文词富赡。

从《齐桓晋文之事》看《孟子》的时代意义

· 当时的社会背景:

· ①争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城

· ②庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩

●时 代 意 义 :

●思想上:民本思想→ 民贵君轻(反特权、保护人民、人道主义)

●文学意义上:成就较高的诸子散文之一,后世多用作教科书

●文中的孟子个人:积极探索社会出路,求真求实,关注民生

你知道哪些孟子的名言

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

穷则独善其身,达则兼济天下。

老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

民为贵,社稷次之,君为轻。

+l

作者介绍

孟子(约公元前372年一公元前289 年 ) , 名轲,字子舆,邹国(今山东邹 城东南)人。战国时期哲学家、思想家、 教育家,是继孔子之后儒家学派的代表人 物,与孔子并称“孔孟”。元朝追封为

66 ”业 全

孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵 君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔 子“道统”的人物。

《 孟 子 》

《孟子》是记录孟子言行的著作,一般认为是孟子及 其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,现存七篇。内容涉 及孟子政治活动、政治学说以及哲学、伦理、教育思想, 是儒家经典著作致意。

《孟子》是《论语》之后儒家最重要的著作,到南宋 时,朱熹取《礼记》中的《大学》、《中 庸 》两篇,与

《论语》、《孟 子 》合 为《四书》,成为读书人的必读书。 明清科举考试八股文,题目都来自《四书》。

《孟子》的特点:善于论辩、极有气势、富于想象。

子序

史記列傳曰孟轲翳人也

受業子思之門人道既通

游事齊宣王宣王不能用

通梁梁惠王不果所言則

置子

孟子的基本思想

(1)民本:民本思想是孟子思想的精华所在。

孟子明确提出只有“保民”才可以“王”天下,“民为贵, 社稷次之,君为轻”。他认为决定统治者统治地位的政治基础 是民心,从某种意义上说人民比君主更重要。基于这种观点,

他提出“天时不如地利,地利不如人和”。

(2)仁政:仁政思想是孟子政治思想的核心。

孟子仁政思想主要表现在养民、教民两个方面。

①养民,一要制民之产,即合理解决土地、衣食、教育等基本 问题;二要使民以时,休养生息,即统治者在征用劳役时要以 “不违农时”为前提,同时也反对滥捕乱伐;三要取民有制,

即主张薄税轻敛。②教民,即向人民施以教化。孟子认为教化 是保证社会和谐的重要措施,教化可以使人“明人伦”。

孟子的基本思想

(3)王道:“王道”是孟子提出的国家政治的最高理想。

孟子所谓“王道”,即像商汤、周文王那样“以德行政者 王”。在孟子看来,实行王道之治就是“保民而王”,就是 “乐以天下,优以天下”。

(4) 性善:其伦理思想和政治思想的根基。

孟子认为,尽管各个社会成员之间有分工的不同和阶级的 差别,但他们的人性却是统一的,人的本性与动物本性的不 同之处在于人有道德,即人生而具有仁、义、礼、智等道德 品 质 。

背 景

战国时期,列强纷争,以征伐为能事,各国诸侯国君都是野心 勃勃地追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。对外连年征战,对内 盘剥人民,于是就出现“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈 城”(《孟子 · 离娄上》)的惨烈局面,致使广大人民“仰不足以事 父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”, 过 着 苦 难的生活。而齐国在东方诸侯中又号称强国,齐宣王子承父业,野 心勃勃,在稷下扩置学宫,招揽学士,任其讲学议论。孟子这时也 以客卿的身份在齐宣王身边供职。于是,孟子便在一次齐宣王问有 关齐桓晋文称霸之事的时候,针对当时的社会现实,阐发他的“发 政施仁”,改革政治,实行“王道”的主张,这就是著名的《齐桓 晋 文 之 事 》。

解 题

齐桓:齐桓公(公子小白)春秋五霸之首

齐桓 晋文之事

晋文:晋文公(姬重耳)第二位春秋霸主

解 题

齐桓公,姜姓,吕氏,名小白。姜姓齐国第十六位国君,春秋五 霸之首,姜太公吕尚的第十二代孙。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒

jǔ 国避难。在齐襄公和公孙无知相继死去后,抢先回国,夺取君位。 任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合 一的制度,促使齐国逐渐强盛。成为第一个中原霸主。

晋文公,姬姓,晋氏,名重耳,是春秋时期晋国的第二十二 任君主,晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,与齐 桓公并称“齐桓晋文”。

公元前632年,在城濮之战以少胜多,大败楚军,后成为春秋 五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

巍

觳触( hú sù)

忖度( cǔn duó) 莅( lì )中国

罔民( wǎng )

彘( zhì)

颁( bān) 白

衅( xìn)钟

彼恶( wū )知之 便嬖( pián bì)

悟( hūn)

豚( tún )

孝悌( tì)

胡龁( hé )

褊( biǎn ) 小 舆( yú )薪

商贾( gǔ )

畜( xù )妻子 庠( xiáng)序

正 音

①闻: …… 闻寡人之耳者

②之徒:这些人。之:指示代词,这些

③是以:"以是"因此。

④我没有听说他们的事。

⑤无以:不得已,"以","已",止。

⑥王:动词,行王道(以统一天下)

⑦保:安抚:保,养也

⑧御:会意字,本义:驾驶车马,统治;治 理:振长策而御宇内。阻挡,抵挡:抵御、 御寒

⑨ 没有人能够抵御他

●齐宣王问曰: “齐桓、晋文之 事可得闻 乎 ”

●孟子对曰:“仲尼之 徒,无道 桓、文之事者,是 以后世无传焉, 臣未之闻也。无以, 则王乎 ”

● 曰:“德何如则可以王矣 ”

●曰: “保民而 王 ,莫之能御 也。"

阅读1-4节

思 考 :

1.从齐宣王向孟子询问齐桓晋文之事可以看出他的目的 是什么

霸道,成为霸主,号令诸侯

2.孟子的主张是什么 文中哪一句是他的中心观点

王道,“保民而王” 爱惜百姓,推行仁政

阅读5—14节

曰:“若 寡人者,可以保民乎 哉 ”

曰:“可。”

曰:“ 何 由知吾可也 ”

曰:“臣闻之胡龁 曰: ‘王坐于 堂上,有牵牛而过堂下者,王见 之,曰:“牛 何 之 ”对曰:

“将以 衅钟。”王曰:“舍之!

吾不忍其觳辣,若无罪而就死

地。”对曰:“然则废衅钟与 ” 曰:“何可废也,以羊易之。”, 不识有诸 ”

①若:像

②何由:由何,从哪里

③我(从)胡龁那里听到一件事说

④衅:血祭也。争端:挑衅

⑤觳辣:hú sù 恐惧战栗的样子,今多 用于形容一个人长相猥琐。该词在

2015第三届中国汉字听写大会上被选 为全民焙热冰封汉字。葳蕤、搴芳、

翊赞

⑥若:如此,这样

⑦然则:既然这样,那么

⑧诸:合音词,"之乎""之于": 投诸渤海之尾

①爱 :吝惜:不爱珍器重宝肥饶之地

②然:会意字,“燃”,本义燃 烧。表示 应答,“对”"正确”

③褊:本义:衣带或衣服;狭 小

④即 :副词,就是:非此即彼

⑤大王对老百姓认为你吝惜不要感到奇怪

⑥彼:他们

⑦恶 :w ū表示疑问,相当于“何”、“怎 么”,恶,安也。表示惊讶

"恶,是何言也 "

⑦隐 :怜悯;痛惜:恻隐

⑧择 :区别

曰:“有之。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以 王为爱也,臣固知王之不忍也。 ” 王曰:“然,诚有百姓者。齐国 虽褊 小,吾何爱一牛 即 不忍其 觳 辣 ,若无罪而就死地,故以羊 易之也。

曰 : “王无异于百姓之以王为爱 也。 以 小 易 大 ,彼恶知之 王若 隐其无罪而就死地,则牛羊何择 焉 ”

① 关山度若飞。 1好像;

②彼与彼年相若也 2同,相当;

③若肯发兵助我乎 3 你 ;

④徐公不若君之美也。 4如,比得上;

⑤寇深矣,若之何 5对付,处置;

⑥以若所为,求若所欲6这样,如此;

7至于,用在句首以引起下文; 8香草名;

9...…的样子

⑦若夫霾雨霏霏

⑧衡兰芷若

⑨桑之未落,其叶沃若

若 象形。本义:顺从

甲骨文的若

①是:这。诚 :实在,到底

②主谓倒装,百姓认为我吝惜是应该的啊

③伤:损伤;伤害:何伤乎!亦各言其志也。

④无 伤:没有什么关系,不损害、不伤害: 无伤大雅

⑤乃:就是

⑥仁 术:指仁爱之道,实施仁政的途径。

⑦庖:形声字,广,表示房屋。本义:厨房;

厨师:庖丁解牛。烹 调:东坡以烹龙庖凤之 手

王笑曰:“是 诚何心哉!我

非爱其财而易之以羊也,宜乎 百姓之谓我爱也。”

曰:“无 伤也 ,是乃仁术也! 见牛未见羊也。君子之于禽兽 也:见其生,不忍见其死;闻 其声,不忍食其肉。是以君子 远庖 厨 也 。

第一部分(1—14): 思考问题

1.孟子认为齐宣王可以行“王道”的依据是什么

不忍。孟子曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬

之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义 也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固 有之。”(《孟子 ·告子上》六)

2.孟子怎样一步步赢得了齐宣王的信任

0就近取譬,具体亲切; 以羊易牛

0剖析心理,洞察入微: 不 忍

0以小见大,因势引导:仁 术

①说 :“悦”。学而时习之,不亦说乎!

②忖:c ǔn 本义:思量,揣度

③度:duó 估计,推测:度我至军中,公乃入。

衡量:度地居民。

④之 谓:固定结构,“说的就是……”野语

有之曰:"闻道百,以为莫己若者。"我之 谓也。之:提宾作用

⑤说的就是夫子啊

⑥乃:如此,这样。你,你的,乃翁。

⑦戚戚:忧伤貌“小人长戚戚。"“凄凄惨 惨戚戚”心动貌:"在我心里产生了触动"

⑧钧:30斤,千钧一发:千钧的重量系在 一根头发上,形容情况极其危急。

15-20段

王说 ,曰:“《诗》云:

‘他人有心,予忖度之。'夫 子之谓也。夫我乃行之,反而 求之,不得吾心;夫子言之, 于我心有戚戚焉。此心之所以 合于王者何也 ”

曰:“有复于王者曰:‘吾 力足以举百钧,而不足以举一 羽 ;明足以察秋毫之末,而不 见舆 薪。’则王许之乎 ”

曰:“否!”

①以 及:用来推及。及:推广到;照顾 到;牵涉到。城门失火,殃及池鱼

②独:表反问,岂,难道/偏偏

③见保:表示被动,相当于“被”:诚恐 见欺、见笑于人

④这样看来,举不起一根羽毛,是不用 力气的缘故;看不见整车的柴草,是不 用目力的缘故;老百姓没有受到爱护, 是不肯布施恩德的缘故

⑤何以异:何以:即“以何”凭什么; 异 :动词,区别

“今恩足以 及禽兽,而

功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用 力焉;舆薪之不见,为不 用明焉;百姓之不见保, 为不用恩焉。故王之不王, 不为也,非不能也。"

曰:“不为者与不能者 之形,何以异 ”

①挟(xié): 夹在腋下。

② 超 :本义:跃上;跳过,跃过:超,跳也。

③这的确是不能做到啊

④枝 :通“肢”,肢体。一说,折枝,就是折 树枝。为长者折枝:对长辈弯腰作揖。

⑤老、幼:形容词做动词,尊敬、爱护;形容 词做名词,老人、孩子。

⑥敬爱自家的老人,从而推广到(敬爱)别人 家的老人;爱护自己的孩子,进而推广到(爱 护)别人家的孩子。

⑦形:通“型”,名词作动词,作榜样

⑧寡妻:寡人:寡德之人,自谦,独一无二之 人(王国维)寡 妻:正妻、嫡妻

⑨至于:推广到

曰:“挟太山以超北 海 ,语

人曰:‘我不能。’是 诚 不 能 也。为长者折枝,语人曰:

‘我不能。’是不为也,非 不能也。故王之不王,非挟 太山以超北海之类也;王之 不王,是折枝之类

也。”“老吾老,以及人之 老;幼吾幼,以及人之幼; 天下可运于掌。诗云:‘刑 于寡妻,至于兄弟,以御于 家 邦 。’

言举斯 心 加诸 彼而已。

故推恩足以保四海,不推恩 无以保妻子。古之人所 以大 过人者,无他焉,善推其所 为而已矣!今恩足以及禽兽, 而功不至于百姓者,独何与 权,然后知轻重;度, 然 后 知长短。物皆然,心为甚。

王 请度 之 !

①举:拿;诸 :之于

②推:推广

③所以,推广恩德足够用来安抚四 海百姓,不推广恩德没有办法抚养 妻 子 儿 女。

④之所以:... 的原因

⑤权:名词,秤。这里用作作动词, 用秤称重量

⑥度 :衡量长短;考虑,思量

1.孟子认为要想实现"王道"除了有 "仁术"外,还需要什么条件 ●为 2. "为"的关键是什么 ● “推” 3.孟子采用了哪些论证方法 ●对照性比喻:挟泰山以超北海、 长者折枝 ● 引用:《诗经》

1掌握对方心理,进而因势利导。

2把握对方的漏洞,而又主动排解。

3运用比喻 (20段),阐述浅显道理。

4正反对比 (20段),突出后果。

5排比句式(18段),增强语势。

第二部分(15—20):

思考

①抑:表示反问,相当“岂”"难道”

②兴:派遣;发动:兴师以与楚战

③甲 兵:指铠甲和兵械,泛指兵器;指披坚执锐的 士卒,亦泛指军队

④危:使……受到危害,伤害

⑤构 怨:结怨,结仇。构:构成,造成

⑥难道(大王)您发动军队,使大臣们陷于危险, 与各诸侯国结怨,这样在心里才痛快么

⑦于是:对这

⑧所大欲:最想得到的东西

⑨肥甘、轻暖:形容词做名词,肥美甘甜的食物, 轻薄暖和的衣服

⑩抑:表示选择,相当于"或是""还是"

便嬖pián bì: 便 ,善辩。嬖:宠爱。国君左右 受宠爱的人

21-33段

“抑王兴甲兵,危士臣,构 怨于诸侯,然后快于心与 ” 王曰:“否,吾何快于是! 将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻 与 ”

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色 不足视于目与 声音不足听 于耳与 便嬖不足使令于前 与 王之诸臣,皆足以供之, 而王岂为是哉!”

①已:通“矣”,相当于"了"

②辟:开拓:开天辟地

③朝:使…..朝见:皆朝于齐

④莅:来;到;治理;统治:楚庄王莅政三年

⑤中 国:古今异义,指中原地区

⑥抚:安抚,使 … 归顺。

⑦四 夷:四方的少数民族

⑧缘木求鱼:缘,攀登,攀援。比喻方向方法 不对,一定达不到目的。

⑨那严重得像这样吗

⑩殆:本义:危险:知己知彼百战不殆;语气词, 表揣测,恐怕:殆有神护者。 “怠”,懈怠:

思而不学则殆

●曰:“否,吾不为是也。”

● 曰:“然则王之所大欲可知已: 欲辟土 地 ,朝秦 、 楚 ,莅 中 国, 而抚四夷也。以若所为,求若所 欲,犹缘木而求鱼也。”

●王曰:“若 是 其 甚 与 ”

● 曰:“殆有甚焉。缘 木 求 鱼, 虽不得鱼,无后灾;以若所为,

求若所欲,尽心力而为之,后必 有 灾 。 ”

●曰:“可得闻与 ”

①孰:哪一个:吾与徐公孰美

②敌:抵挡,对抗:势均力敌

③小、大:形作名,小国,大国

④寡、众:形作名,人少的国家,人多的国家

⑤弱、强:形作名,弱国,强国

⑥方 :方圆。指土地面积

⑦集:会集,总算起来

⑧服 :使……臣服

⑨凭借一份力量去降服八份,这与邹国和楚国打仗 有什么不同呢

⑩盖:通“盍”,何 不:我行既集(完成),盖云归 哉 何,怎么:技盖至此乎

反:"同"返”,回到

疾:憎恨,怨恨

如果像这样,谁还能抵挡您呢

曰:“邹人与楚人战,则王以为 孰胜 ”

曰 :“楚人胜。 ”

曰:“然则小固不可以敌大,寡 固不可以敌众,弱固不可以敌强。 海内之地,方千里者九,齐集有 其 一 ;以一服八,何以异于邹敌 楚哉!盖亦反其本矣!今王发政 施仁,使天下仕者皆欲立于王之 朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾 皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于 王之涂,天下之欲疾其君者,皆

欲赴诉于王:其若是,孰能御

之 ”

第三部分(21—33):

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实 行王道。

论辩技巧总结

1.铺陈排比(25段),迂回包围迫使齐王说出“吾不为是也”, 直言道出齐王“莅中国而抚四夷”的“大欲”;

2.比喻手法 (27段):“缘木求鱼”比喻“霸道”不可行;

3.类比说理 (31-33) :以邹与楚战说明霸道不可得天下。

思考

1.孟子为什么转而分析齐宣王兴师动众的原因

o欲擒故纵。故意列举霸道的种种害处,使齐宣王不得不说出

“吾何快于是”,从而引导他说出“大欲”。“笑而不言”四字, 写出宣王欲霸天下而又躲躲闪闪,不那么理直气壮的神态,极尽 传神之妙。孟子明知齐宣王的“大欲”仍是霸业,却故意以口腹 声色之娱来揣度,形成文章的顿挫,然后道破其“大欲”乃是以 力争霸天下。

2.这一节还运用了哪些论辩技巧

o巧用比喻。旋即以“缘木求鱼”这个生动的比喻,彻底打碎了 他的幻想,犹如当头棒喝,使文势如悬崖坠石,有千钧之力。

o类比、对比、排比。

①悟 :本义:糊涂

② 进 :前进。于:在,到。是:这。于是:到这 (境界)

③我糊涂,不能达到这种境界啊

④恒 产:用以维持生活的固定的产业。恒 心:安居 守分之心。恒:长久恒定

⑤放、侈:同义,放纵不羁。辟、邪:同义,行为 不 轨 。

⑥已 :通“矣”,表示确定语气

⑦则:表示假设,相当于“若”“如果”:今则来, 沛公恐不得有此。

⑧从 而:跟着,接着:吾从而师之

⑨等到(他们)犯了罪,接着就处罚他们,这样做 是陷害百姓。

⑩焉 :哪里,怎么

王曰:“吾婚,不能进于是

矣 !愿夫子辅吾志,明以教

我。我虽不敏,请尝试之!”

曰:“无恒 产而 有恒 心者,

惟士为能。若民 ,则无恒产, 因无恒心。苟无恒心,放辟

邪侈,无不为已。及 陷 于 罪 , 然后从而刑之,是罔民也。

焉有仁人在位,罔民而可为 也 !

①制:规定,制定:因地制宜

②仰、附:向上、向下

③事 :侍奉、供奉,赡养:安能摧眉折腰事权贵

④畜 :养活,养育

⑤乐 岁 :丰 年

⑥之 :往,走向;取独;代词,指君主

⑦这样之后驱使他们向善。所以老百姓跟随国君 走就容易了。

⑧赡:本义:供给;足;充足

⑨奚:本义:奴隶;何,哪里:乐夫天命复奚疑; 怎么,为什么

是故明 君制民之产,必使仰

足以事父 母 ,俯足 以畜妻子, 乐岁终 身 饱 ,凶 年免于死亡; 然后驱而之善,故民之从之 也轻。今也制民之产,仰不 足以事父母,俯不足以畜妻 子,乐岁终身苦,凶年不免 于死亡;此惟救死而恐不赡, 奚暇治礼义哉!王欲行之,

则盍 反其 本 矣 ! ”

①宅:本义:住所;住处;今专注或沉迷于某 件事

②用桑树在上面栽种。树:名词活用作动词

③谨:本义:谨慎,小心,活用作动词:谨慎 办理

④申 :反复地说,重申;告诫,申诫:即三 令五申之

⑤谨慎办理学校教育,把孝顺父母敬爱兄长 的道理反复向百姓申明,头发斑白的老者就 不会在道路上背负头顶重物了。

⑥这样还不能称王的,没有这样的事。

五亩之宅 ,树之以桑,五十

者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之 畜,无失其时,七十者可以 食肉矣;百亩之田,勿夺其 时,八口之家,可以无饥矣;

谨庠序之教,申之以孝悌之 义,颁白者不负戴于道路矣。 七十者衣帛食肉,黎民不饥 不 寒 ,然而不王者,未之有 也。"

第三部分(34—35),

阐述施行王道的具体措施。主要是发展农业,教化百姓。

经过上文对王霸利弊的说明,齐宣王表示愿意就教,孟子这才水到渠成 地拿出了他的仁政主张:

做到这一点,老百姓归附,犹如万条江河归大海,形成“孰能御之”之势。 全篇以 一 幅王道乐土的美好画卷作结。

“制民之产”

“谨庠序之教 ”

使百姓有恒产,

足以饱身养家

对他们施以礼 义道德的教育

物 质

精神

思考

1.孟子建议齐宣王从哪些方面采取措施

一.物质上:制民之产,无失其时,种桑、养殖、种地:丰衣足食 二 .精神上:谨庠序之教:明孝悌、知礼义

2.讨论:你觉得如果齐宣王按照孟子的主张实行能称王吗 为什么

一.不能。 一是大环境决定的。战国时期,由分裂趋向统一,战争 难以避免。孟子往往笼统反对武力,显得脱离实际不合潮流。

二.二是他的仁政主张完全建立在“性善论”基础上,显得过于天 真、简单。孟子的思想虽然有一定的价值,与当时的社会却有很大 距离,所以是行不通的。

课文内容 讨论话题 孟子观点 论证方法 应对策略

王的态度

1-14 爱与不忍 不忍即仁术 举例论证 (以羊易牛) 肯定善心, 获得信任

好奇

高兴

15-20 不为与不能 王之不王, 不为也, 非不能也 比喻 对比 引用论证 巧设比喻, 指出问题

高兴

好奇

沉默

21-33 所为与所欲 缘木求鱼, 发政施仁 比喻, 类比论证 步步紧逼, 利害分明

权衡利弊 放弃己见

34-35 恒产于恒心 制民之恒产 驱而之善 对比论证 正反对比, 有理有据

虚心受教

⑤刑于寡妻通“悦”,高兴

⑥然则王之所大欲,可知,已

通 “ 肢 ”, 肢 体

通“型”,作榜样

通“矣”,语气词,了

●通 假 字

①无以, 则王乎

②然则废衅钟与 ③王说

④为长者折枝

通“已”,停止

通“欤”,语气词,表疑问

①盖亦反其本矣 通“盍”,何不/通“返”,回,归

②行旅皆欲出于王之涂

③是罔民 也 通“途”,道路

④颁白者不负戴于道路矣

放辟邪侈,无怀为吧”,张开罗网捕捉,引申为陷害

通“斑”,头发花白

通“矣”,表确定语气

●古今异义

①吾何爱 一 牛

②老吾老 ,以 及产老

③至于兄 弟

④不推恩无以保妻子

⑤莅中国 而抚四夷也到

⑥然后从 而刑之

用来推及到

妻子和儿女 指中原一带

接着就

③王无异于百姓之以为蒙也成就王业

④是以君子远庖厨也

⑤明足以察秋毫之末 意动,对……感到奇怪

⑥老①吾 老②,以及人老 ②, 远 离

形 →名,视力

形 → 动,尊敬/形 → 名,老人

● 词类活用

①齐桓、晋文之事可得闻乎

②无以,则王 乎

使动,使

听到

……

①幼①吾 幼 ②, 以 及 人 之 幼② 形 → 动,爱护/形 → 名,孩童

②刑于 寡妻

③为肥 甘不足于口鸟,作榜样

④轻暖不足于体与 形→名,肥美的食物 危士臣

② 朝秦楚 形→名,轻暖的衣服

然则小固不可以敌大

形→名,小的国家、大的国家

使动,使……受到危害

使动,使……来朝见

寡固不可以敌众 形→名,人口稀少的国家、人口众多的国家

弱 固不可以敌强

然后从而刑之 形→名,弱小的国家、强大的国家

是罔民也

⑧ 树之以桑 名→动,处罚

谨庠序之教

名→动,张开罗网捕捉,引申为陷害

名→动,种植

形→动,谨慎从事,重视

●特殊句式

是乃仁术也

夫子之谓也

是诚不能也

是折枝之类也 是罔民也

百姓之不见保

判断句

被动句

①臣未之闻也

②莫之能御也

③何由知吾可也 ④牛何之

⑤然则一羽之不举

⑥夫子之谓也

⑦舆薪之不见 ⑧何以异

⑨未之有也

宾语前置

王坐于堂上 构怨于诸侯 使天下仕者皆欲立于王之朝

我非爱其财,而易之以羊也 树之以桑

状语后置

宜乎百姓之谓我爱也

若是其甚与

主谓倒装

齐王实问“霸道”,孟子转谈“王道 ”。

★"王道”和"霸道"

“王道”和“霸道”这是先秦时代一对相对的概念。“王 道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;“霸道”指君主凭借 武力、刑法、权势等进行统治。孟子所处的时代是沿着霸道的方向 前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。

艺术特色

1、论辩迂回曲折,跌宕起伏。论述问题先从侧面、远处、外围入手, 逐渐引向主旨,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。

2、行文铺张扬厉,逻辑严密。逻辑上十分严密, 一环扣一环,表面 上散漫无纪,实则始终围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰地 步步深入。

3、说理取譬设喻,生动形象。孟子这些比喻,贴近现实,又带有一 定的寓言性和夸张性,非常生动而又言简意赅地说明了道理。

4、语言整散结合,风格多样。 大量运用排比句,而且单句和排比句 交错使用,既有引经据典之句,更多明白浅显之语,使全文笔势灵活,

文词富赡。

从《齐桓晋文之事》看《孟子》的时代意义

· 当时的社会背景:

· ①争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城

· ②庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩

●时 代 意 义 :

●思想上:民本思想→ 民贵君轻(反特权、保护人民、人道主义)

●文学意义上:成就较高的诸子散文之一,后世多用作教科书

●文中的孟子个人:积极探索社会出路,求真求实,关注民生

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])