【核心素养目标】古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》教案(表格式)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》教案(表格式)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

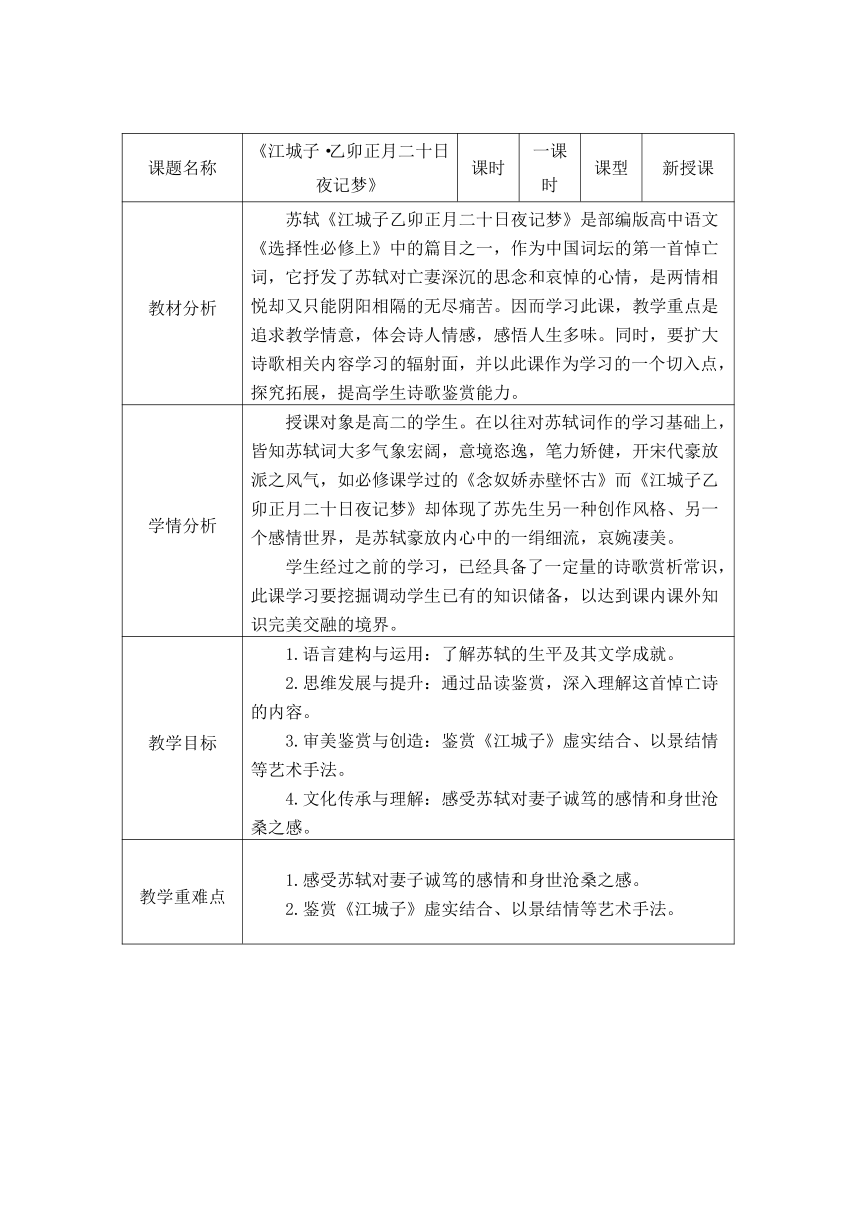

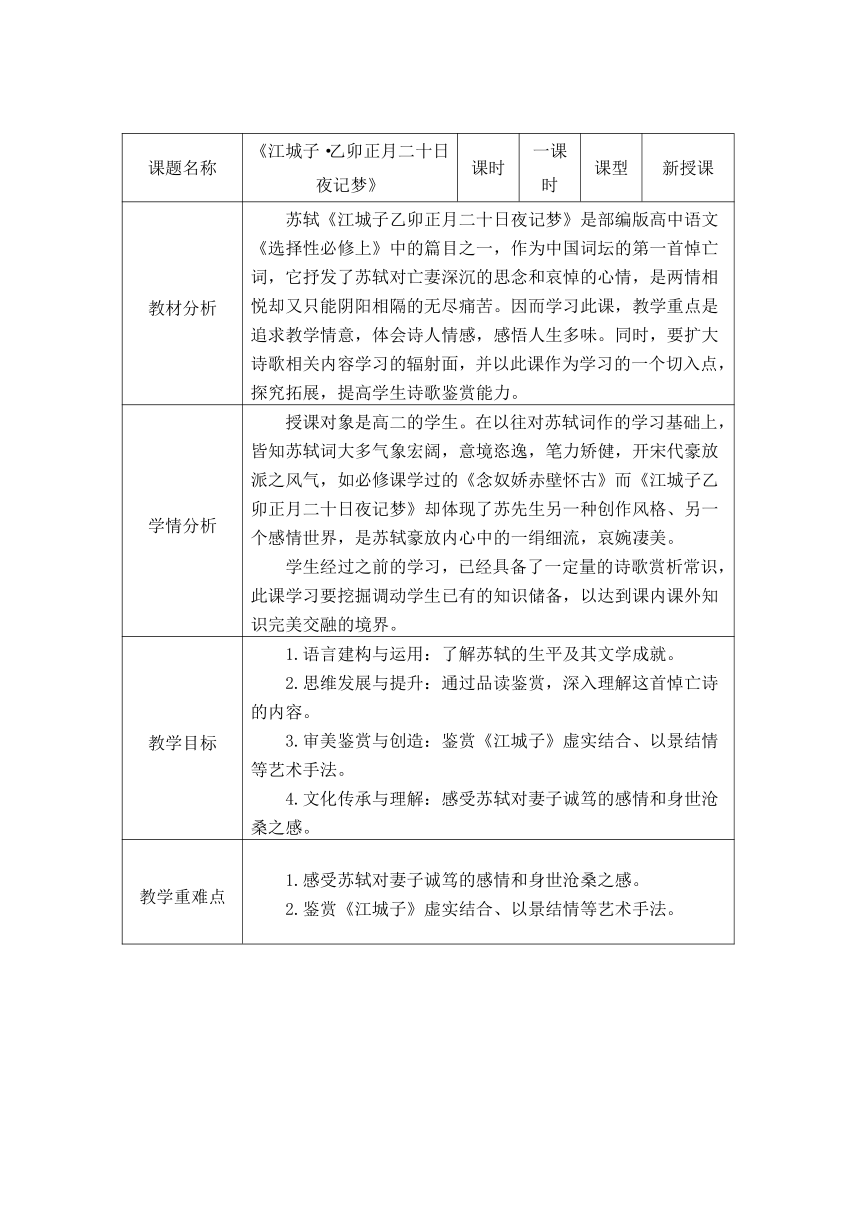

课题名称 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 课时 一课时 课型 新授课

教材分析 苏轼《江城子乙卯正月二十日夜记梦》是部编版高中语文《选择性必修上》中的篇目之一,作为中国词坛的第一首悼亡词,它抒发了苏轼对亡妻深沉的思念和哀悼的心情,是两情相悦却又只能阴阳相隔的无尽痛苦。因而学习此课,教学重点是追求教学情意,体会诗人情感,感悟人生多味。同时,要扩大诗歌相关内容学习的辐射面,并以此课作为学习的一个切入点,探究拓展,提高学生诗歌鉴赏能力。

学情分析 授课对象是高二的学生。在以往对苏轼词作的学习基础上,皆知苏轼词大多气象宏阔,意境恣逸,笔力矫健,开宋代豪放派之风气,如必修课学过的《念奴娇赤壁怀古》而《江城子乙卯正月二十日夜记梦》却体现了苏先生另一种创作风格、另一个感情世界,是苏轼豪放内心中的一绢细流,哀婉凄美。 学生经过之前的学习,已经具备了一定量的诗歌赏析常识,此课学习要挖掘调动学生已有的知识储备,以达到课内课外知识完美交融的境界。

教学目标 1.语言建构与运用:了解苏轼的生平及其文学成就。 2.思维发展与提升:通过品读鉴赏,深入理解这首悼亡诗的内容。 3.审美鉴赏与创造:鉴赏《江城子》虚实结合、以景结情等艺术手法。 4.文化传承与理解:感受苏轼对妻子诚笃的感情和身世沧桑之感。

教学重难点 1.感受苏轼对妻子诚笃的感情和身世沧桑之感。 2.鉴赏《江城子》虚实结合、以景结情等艺术手法。

教学方法 1.启发式教学法:从学生的实际出发,采用多种方式,以启发学生的思维为核心,调动学生的学习主动性和积极性。 2.情境教学法:利用多媒体课件、教师美读、创设真实情境等方法,使学生有更强的体验感和画面感,使其身临其境。 3.自主合作探究法:通过小组合作、交流与讨论等方法解决任务。

教具、 参考书 多媒体

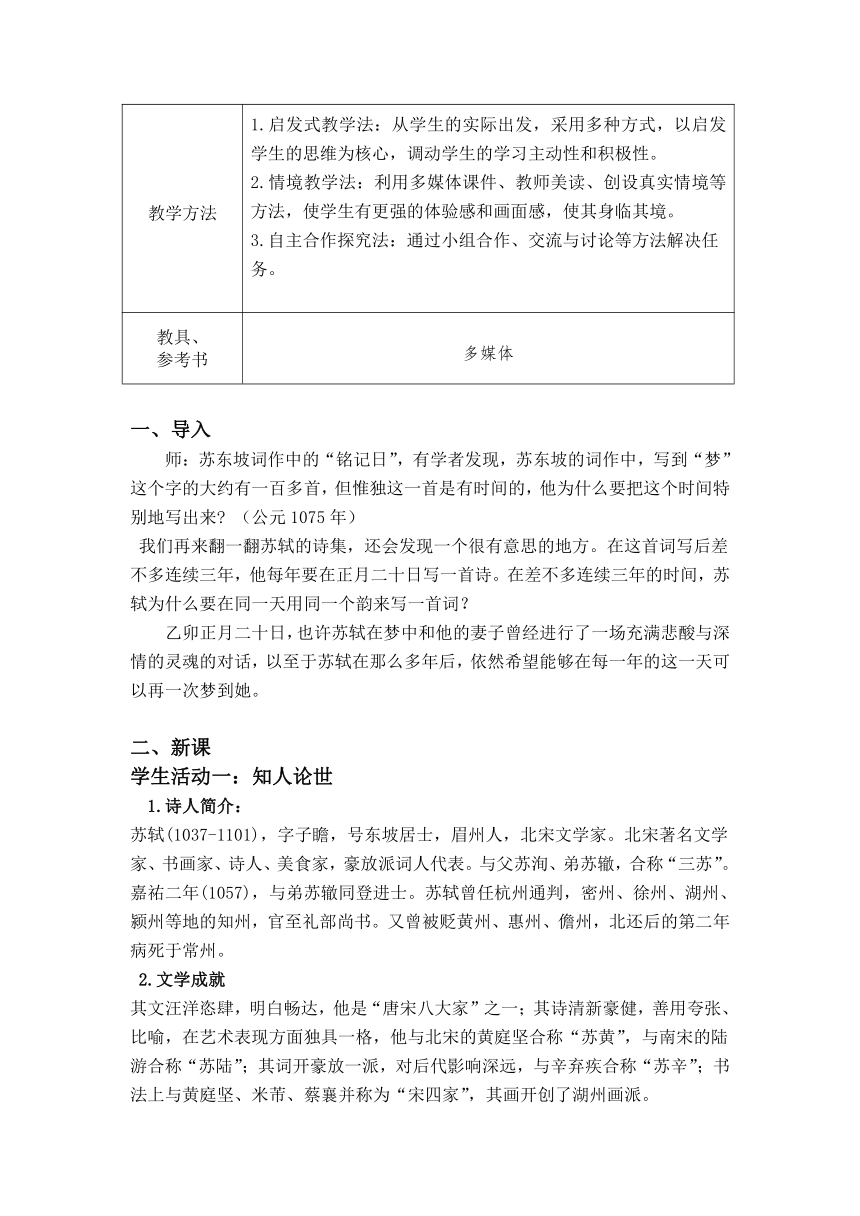

导入

师:苏东坡词作中的“铭记日”,有学者发现,苏东坡的词作中,写到“梦”这个字的大约有一百多首,但惟独这一首是有时间的,他为什么要把这个时间特别地写出来 (公元1075年)

我们再来翻一翻苏轼的诗集,还会发现一个很有意思的地方。在这首词写后差不多连续三年,他每年要在正月二十日写一首诗。在差不多连续三年的时间,苏轼为什么要在同一天用同一个韵来写一首词?

乙卯正月二十日,也许苏轼在梦中和他的妻子曾经进行了一场充满悲酸与深情的灵魂的对话,以至于苏轼在那么多年后,依然希望能够在每一年的这一天可以再一次梦到她。

二、新课

学生活动一:知人论世

1.诗人简介:

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州人,北宋文学家。北宋著名文学家、书画家、诗人、美食家,豪放派词人代表。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。嘉祐二年(1057),与弟苏辙同登进士。苏轼曾任杭州通判,密州、徐州、湖州、颍州等地的知州,官至礼部尚书。又曾被贬黄州、惠州、儋州,北还后的第二年病死于常州。

2.文学成就

其文汪洋恣肆,明白畅达,他是“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具一格,他与北宋的黄庭坚合称“苏黄”,与南宋的陆游合称“苏陆”;其词开豪放一派,对后代影响深远,与辛弃疾合称“苏辛”;书法上与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”,其画开创了湖州画派。

3.悼亡诗

古代诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘岳的《悼亡诗》三首。现在广义的悼亡诗也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌。代表诗人有潘岳、元稹、李商隐、纳兰性德等;用词写悼亡,是苏轼的首创。

4.创作背景

苏东坡十九岁时,与十六岁的王弗结婚。王弗年轻貌美,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁便去世了。这对东坡打击巨大,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。

词题中“乙卯”年是熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州知州,年已四十。这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。

王弗(1039年—1065年),苏轼的结发之妻,眉州青神人。幼承庭训,颇通诗书。16岁嫁给苏轼。她聪慧谦谨,知书达理,刚嫁给苏轼时,未曾说自己读过书。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都说略微知道,有“幕后听言”的故事。王弗对苏轼关怀备至,情深意笃,恩爱有加,堪称苏轼的得力助手。治平二年五月去世,时年27。

王闰之(1048—1093) ,眉州青神人。她是王弗的堂妹,苏轼的第二任妻子。王闰之出嫁之前,家中称其“二十七娘”。性格温和,知足惜福。

王朝云(1062—1096年),吴郡钱塘人。是苏轼的红颜知己和侍妾。朝云早年家境清寒,沦落歌舞班中,成为西湖名伎。她天生丽质,聪颖灵慧,能歌善舞。虽混迹烟尘之中,却独具一种清新洁雅的气质。苏轼因而爱幸,纳为爱妾。朝云敏而好义,跟随苏东坡谪居惠州。绍圣三年(1096年),卒于惠州,时年34岁,葬于栖禅寺东南。

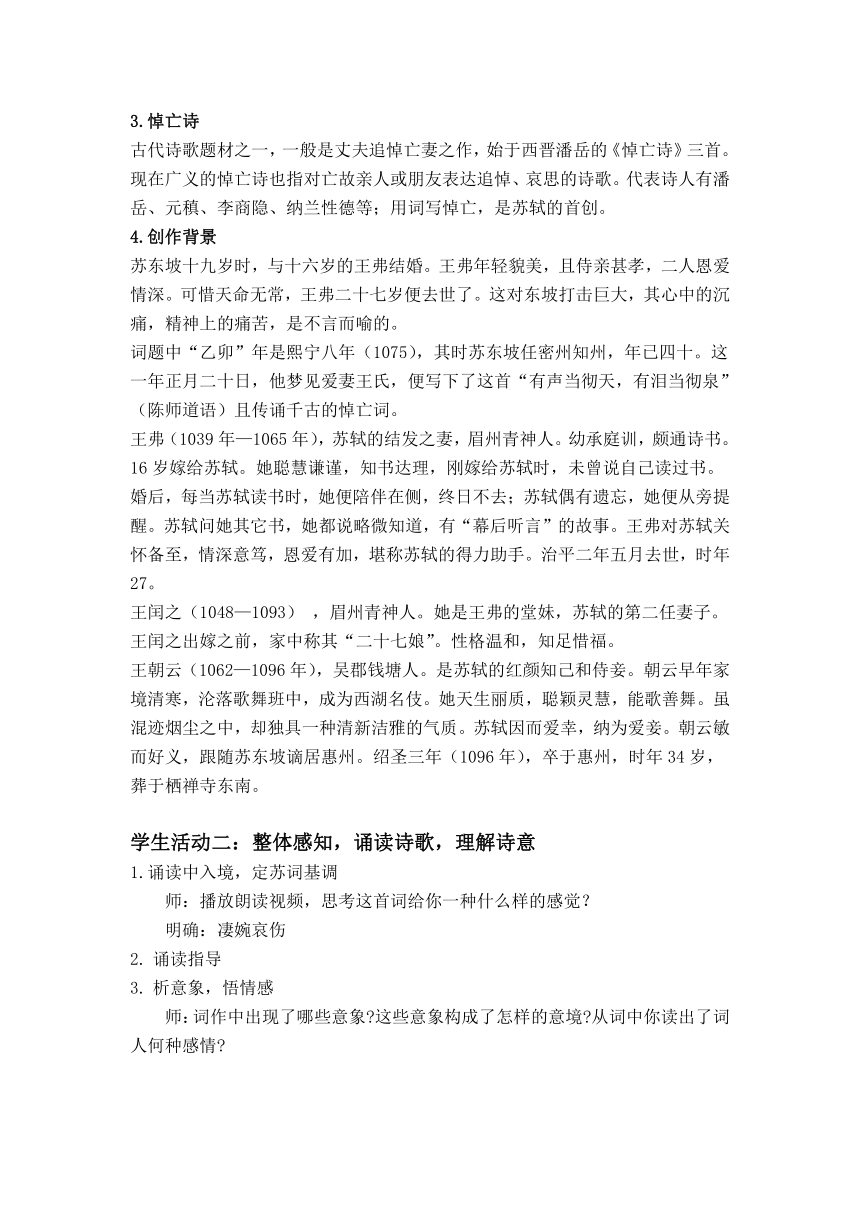

学生活动二:整体感知,诵读诗歌,理解诗意

1.诵读中入境,定苏词基调

师:播放朗读视频,思考这首词给你一种什么样的感觉?

明确:凄婉哀伤

诵读指导

析意象,悟情感

师:词作中出现了哪些意象 这些意象构成了怎样的意境 从词中你读出了词人何种感情

明确:意象:孤坟、小轩窗、泪、月、松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

4.划分文章层次,以梦为线索

师:本词题为“记梦”,请你围绕“梦” 概括本词的内容。

明确:梦前——“十年生死两茫茫……鬓如霜”——相思成苦

梦中——“夜来幽梦忽还乡……泪千行”——因思成梦

梦醒——“料得年年肠断处……短松冈”——无限怀念

学生活动三:深入探究,赏析手法与情感

赏析诗歌:梦前

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

师1:此句中的“两茫茫”如何理解?

明确2:①“茫茫”二字为全诗奠定了凄婉哀伤的基调。“两茫茫”,既指词人的感受,也指九泉之下妻子的感受。生者和死者是相同的情思和哀绪。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。②这里将无知作有知写,虽是虚空悬想,却更见夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

师2:为何“不思量”,却“自难忘” ?是否矛盾呢?

明确2:①说不思量,即是思量。因为这种思念,不一定是一种有意识的每时每刻的思念,而是一种难以中断的无意识的思念,这一叙述的跌宕,更显出思妻之情的深沉。②“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。直接倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和伤悼。

“千里孤坟,无处话凄凉。”

师3:此句中的“凄凉”有哪些含义?

明确3:①相思之情的凄凉。满腔的哀怨和思念无处倾诉,亡妻之恨,相思之痛,孤寂之苦只能遥寄于千里之外的孤坟。②政治失意之凄凉。苏轼当时官运不佳,屡被贬放,此时被贬密州,流离坎坷的文豪满肚子的委屈需要发泄和倾诉,可他没地方诉说,也没人敢听他诉说,更没有可以诉说的人。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

师4:作者说自己“尘”,而其时不过40岁,如何理解?(仅仅是胡子多了些,不洗脸?又是什么让他早生华发呢?)

明确4:“纵使”——假设,即使生死可以沟通,夫妻可以重聚,又如何呢?

“应不识”为什么不识呢?“尘满面,鬓如霜”,灰尘满面,皱纹纵横,两鬓斑白,早生华发。这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派之间的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进这场漩涡,身不由己,宦海沉浮,不断地左迁,流徙,历尽沧桑,备尝艰辛,面容憔悴。

不仅是大地上的灰尘,也是岁月的风尘、情感的风尘,“鬓如霜”是艰难苦恨繁霜鬓,是多情应笑我,早生华发。

上片小结:抒写对亡妻永远难忘的思念之情和爱妻去世之后自己生活的凄凉、辛酸和伤痛。(上片的讲解主要还是以背景和字词的解析为主)

赏析诗歌:梦中

“夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。”

师1:这几句用了什么样的手法?如何解读?

明确1:“夜来幽梦忽还乡”运用虚写。

日有所思,夜有所梦,日常的思念无法与你相见,倏忽之间来到你的面前,相见太快,便依稀透露出不过是一种虚幻不实的梦境。

师2:“夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。”这句中的“忽”换成“骤”好不好?为什么。

明确2:不好。“骤”字也表示突然,但可能带有更强烈的急促感,只是写出了千里归乡之快速。“忽”字在这里不仅表达了梦境的突然出现,还带有一种轻柔、飘渺的感觉,与“幽梦”相呼应,共同营造出一种朦胧、梦幻的氛围。因此“忽”字是最贴切、最能表达苏轼当时情感的字眼。

知识补充:虚实结合

诗歌的“虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出的虚象和空灵的境界。

具体说来,包括以下三类:

①神仙鬼怪世界和梦境。

诗人往往借助这类虚无的境界来反衬现实。如:《梦游天姥吟留别》中仙境就是一个虚象。“日月照耀金银台”、“霓为衣兮风为马”、“虎鼓瑟兮鸾回车”、“仙之人兮列如麻”。

②已逝之景之境。这类虚景是作者曾经历过或历史上曾发生过的景象,但是现时却不在眼前。如《念奴娇·赤壁怀古》中“谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”再现了火烧赤壁这一史实。

③设想的或者未来之境。这类虚境是还未发生的,它表现的情感将一直延伸到未来。故写愁,将倍增其愁;写乐将倍增其乐。如柳永《雨霖铃》中“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”。这是设想的别后的景物:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂柳梢。

在诗歌中,“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。“虚实结合”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

师3:“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?如果把这一情景换成“相见甚欢,互诉衷肠”好不好?

明确3:十年时间,积攒了多少的思念想要倾诉,然而思绪如麻,又当从何说起?思念太浓化不开,千言万语无从说起,于是,将满腹的相思都化成了热泪千行,泪千行,情万分。

——执手相看泪眼,竟无语凝噎。(柳永)

好。因为十年没见,见面后十分高兴,互诉相思之苦,如李商隐诗句“却话巴山夜雨时”一般,秉烛夜谈,千言万语倾泻而出。

不好。十年未见,突然见面,心情很激动,这时多少话语如鲠在喉,只能将千言万语化作相思泪。

明确4:“小轩窗,正梳妆”运用白描手法。描绘了见到妻子还同往常一样在窗前梳妆打扮的梦境,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

----------赌书消得泼茶香,当时只道是寻常--纳兰性德

赏析诗歌:梦醒

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

师1:本句运用了哪些手法表达情感?请简要分析。

明确1:①对写。词人从梦中醒来,想象在千里之外的妻子一定会年复一年地因为思念自己而悲伤。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。②以景结情。在明月的夜晚,长着矮松树的山冈上,有作者日夜思念的妻子。用明月、短松冈来传达、暗示作者对亡妻的思念,言有尽而意无穷,给读者留下想象的空间。

知识补充

对写法,即从对面写来,指诗人在构思时反宾为主,从对方落笔,设身处地描绘对方的情景,使感情表达得更为深沉的一种艺术手法。

“以景结情”是诗歌的一种构思立意技巧,指用景物来传达、暗示作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

下片小结:下片通过梦境的描绘,表达了对亡妻王弗的深切思念、孤独与无奈的感伤、对生命无常的感慨。表达诗人沉痛之情。

(下片重点在手法和情感的分析难度较大)

总结主旨

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,内容层层推进,引出梦中相遇,将“现实——梦境——现实”交织起来。

题目虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

板 书 设 计 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 苏轼 梦前——相思成苦 悼亡词 梦中——因思成梦 梦醒——无限怀念

教材分析 苏轼《江城子乙卯正月二十日夜记梦》是部编版高中语文《选择性必修上》中的篇目之一,作为中国词坛的第一首悼亡词,它抒发了苏轼对亡妻深沉的思念和哀悼的心情,是两情相悦却又只能阴阳相隔的无尽痛苦。因而学习此课,教学重点是追求教学情意,体会诗人情感,感悟人生多味。同时,要扩大诗歌相关内容学习的辐射面,并以此课作为学习的一个切入点,探究拓展,提高学生诗歌鉴赏能力。

学情分析 授课对象是高二的学生。在以往对苏轼词作的学习基础上,皆知苏轼词大多气象宏阔,意境恣逸,笔力矫健,开宋代豪放派之风气,如必修课学过的《念奴娇赤壁怀古》而《江城子乙卯正月二十日夜记梦》却体现了苏先生另一种创作风格、另一个感情世界,是苏轼豪放内心中的一绢细流,哀婉凄美。 学生经过之前的学习,已经具备了一定量的诗歌赏析常识,此课学习要挖掘调动学生已有的知识储备,以达到课内课外知识完美交融的境界。

教学目标 1.语言建构与运用:了解苏轼的生平及其文学成就。 2.思维发展与提升:通过品读鉴赏,深入理解这首悼亡诗的内容。 3.审美鉴赏与创造:鉴赏《江城子》虚实结合、以景结情等艺术手法。 4.文化传承与理解:感受苏轼对妻子诚笃的感情和身世沧桑之感。

教学重难点 1.感受苏轼对妻子诚笃的感情和身世沧桑之感。 2.鉴赏《江城子》虚实结合、以景结情等艺术手法。

教学方法 1.启发式教学法:从学生的实际出发,采用多种方式,以启发学生的思维为核心,调动学生的学习主动性和积极性。 2.情境教学法:利用多媒体课件、教师美读、创设真实情境等方法,使学生有更强的体验感和画面感,使其身临其境。 3.自主合作探究法:通过小组合作、交流与讨论等方法解决任务。

教具、 参考书 多媒体

导入

师:苏东坡词作中的“铭记日”,有学者发现,苏东坡的词作中,写到“梦”这个字的大约有一百多首,但惟独这一首是有时间的,他为什么要把这个时间特别地写出来 (公元1075年)

我们再来翻一翻苏轼的诗集,还会发现一个很有意思的地方。在这首词写后差不多连续三年,他每年要在正月二十日写一首诗。在差不多连续三年的时间,苏轼为什么要在同一天用同一个韵来写一首词?

乙卯正月二十日,也许苏轼在梦中和他的妻子曾经进行了一场充满悲酸与深情的灵魂的对话,以至于苏轼在那么多年后,依然希望能够在每一年的这一天可以再一次梦到她。

二、新课

学生活动一:知人论世

1.诗人简介:

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州人,北宋文学家。北宋著名文学家、书画家、诗人、美食家,豪放派词人代表。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。嘉祐二年(1057),与弟苏辙同登进士。苏轼曾任杭州通判,密州、徐州、湖州、颍州等地的知州,官至礼部尚书。又曾被贬黄州、惠州、儋州,北还后的第二年病死于常州。

2.文学成就

其文汪洋恣肆,明白畅达,他是“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具一格,他与北宋的黄庭坚合称“苏黄”,与南宋的陆游合称“苏陆”;其词开豪放一派,对后代影响深远,与辛弃疾合称“苏辛”;书法上与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”,其画开创了湖州画派。

3.悼亡诗

古代诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘岳的《悼亡诗》三首。现在广义的悼亡诗也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌。代表诗人有潘岳、元稹、李商隐、纳兰性德等;用词写悼亡,是苏轼的首创。

4.创作背景

苏东坡十九岁时,与十六岁的王弗结婚。王弗年轻貌美,且侍亲甚孝,二人恩爱情深。可惜天命无常,王弗二十七岁便去世了。这对东坡打击巨大,其心中的沉痛,精神上的痛苦,是不言而喻的。

词题中“乙卯”年是熙宁八年(1075),其时苏东坡任密州知州,年已四十。这一年正月二十日,他梦见爱妻王氏,便写下了这首“有声当彻天,有泪当彻泉”(陈师道语)且传诵千古的悼亡词。

王弗(1039年—1065年),苏轼的结发之妻,眉州青神人。幼承庭训,颇通诗书。16岁嫁给苏轼。她聪慧谦谨,知书达理,刚嫁给苏轼时,未曾说自己读过书。婚后,每当苏轼读书时,她便陪伴在侧,终日不去;苏轼偶有遗忘,她便从旁提醒。苏轼问她其它书,她都说略微知道,有“幕后听言”的故事。王弗对苏轼关怀备至,情深意笃,恩爱有加,堪称苏轼的得力助手。治平二年五月去世,时年27。

王闰之(1048—1093) ,眉州青神人。她是王弗的堂妹,苏轼的第二任妻子。王闰之出嫁之前,家中称其“二十七娘”。性格温和,知足惜福。

王朝云(1062—1096年),吴郡钱塘人。是苏轼的红颜知己和侍妾。朝云早年家境清寒,沦落歌舞班中,成为西湖名伎。她天生丽质,聪颖灵慧,能歌善舞。虽混迹烟尘之中,却独具一种清新洁雅的气质。苏轼因而爱幸,纳为爱妾。朝云敏而好义,跟随苏东坡谪居惠州。绍圣三年(1096年),卒于惠州,时年34岁,葬于栖禅寺东南。

学生活动二:整体感知,诵读诗歌,理解诗意

1.诵读中入境,定苏词基调

师:播放朗读视频,思考这首词给你一种什么样的感觉?

明确:凄婉哀伤

诵读指导

析意象,悟情感

师:词作中出现了哪些意象 这些意象构成了怎样的意境 从词中你读出了词人何种感情

明确:意象:孤坟、小轩窗、泪、月、松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

4.划分文章层次,以梦为线索

师:本词题为“记梦”,请你围绕“梦” 概括本词的内容。

明确:梦前——“十年生死两茫茫……鬓如霜”——相思成苦

梦中——“夜来幽梦忽还乡……泪千行”——因思成梦

梦醒——“料得年年肠断处……短松冈”——无限怀念

学生活动三:深入探究,赏析手法与情感

赏析诗歌:梦前

“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”

师1:此句中的“两茫茫”如何理解?

明确2:①“茫茫”二字为全诗奠定了凄婉哀伤的基调。“两茫茫”,既指词人的感受,也指九泉之下妻子的感受。生者和死者是相同的情思和哀绪。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。②这里将无知作有知写,虽是虚空悬想,却更见夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

师2:为何“不思量”,却“自难忘” ?是否矛盾呢?

明确2:①说不思量,即是思量。因为这种思念,不一定是一种有意识的每时每刻的思念,而是一种难以中断的无意识的思念,这一叙述的跌宕,更显出思妻之情的深沉。②“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。直接倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和伤悼。

“千里孤坟,无处话凄凉。”

师3:此句中的“凄凉”有哪些含义?

明确3:①相思之情的凄凉。满腔的哀怨和思念无处倾诉,亡妻之恨,相思之痛,孤寂之苦只能遥寄于千里之外的孤坟。②政治失意之凄凉。苏轼当时官运不佳,屡被贬放,此时被贬密州,流离坎坷的文豪满肚子的委屈需要发泄和倾诉,可他没地方诉说,也没人敢听他诉说,更没有可以诉说的人。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。”

师4:作者说自己“尘”,而其时不过40岁,如何理解?(仅仅是胡子多了些,不洗脸?又是什么让他早生华发呢?)

明确4:“纵使”——假设,即使生死可以沟通,夫妻可以重聚,又如何呢?

“应不识”为什么不识呢?“尘满面,鬓如霜”,灰尘满面,皱纹纵横,两鬓斑白,早生华发。这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派之间的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进这场漩涡,身不由己,宦海沉浮,不断地左迁,流徙,历尽沧桑,备尝艰辛,面容憔悴。

不仅是大地上的灰尘,也是岁月的风尘、情感的风尘,“鬓如霜”是艰难苦恨繁霜鬓,是多情应笑我,早生华发。

上片小结:抒写对亡妻永远难忘的思念之情和爱妻去世之后自己生活的凄凉、辛酸和伤痛。(上片的讲解主要还是以背景和字词的解析为主)

赏析诗歌:梦中

“夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。”

师1:这几句用了什么样的手法?如何解读?

明确1:“夜来幽梦忽还乡”运用虚写。

日有所思,夜有所梦,日常的思念无法与你相见,倏忽之间来到你的面前,相见太快,便依稀透露出不过是一种虚幻不实的梦境。

师2:“夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。”这句中的“忽”换成“骤”好不好?为什么。

明确2:不好。“骤”字也表示突然,但可能带有更强烈的急促感,只是写出了千里归乡之快速。“忽”字在这里不仅表达了梦境的突然出现,还带有一种轻柔、飘渺的感觉,与“幽梦”相呼应,共同营造出一种朦胧、梦幻的氛围。因此“忽”字是最贴切、最能表达苏轼当时情感的字眼。

知识补充:虚实结合

诗歌的“虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出的虚象和空灵的境界。

具体说来,包括以下三类:

①神仙鬼怪世界和梦境。

诗人往往借助这类虚无的境界来反衬现实。如:《梦游天姥吟留别》中仙境就是一个虚象。“日月照耀金银台”、“霓为衣兮风为马”、“虎鼓瑟兮鸾回车”、“仙之人兮列如麻”。

②已逝之景之境。这类虚景是作者曾经历过或历史上曾发生过的景象,但是现时却不在眼前。如《念奴娇·赤壁怀古》中“谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”再现了火烧赤壁这一史实。

③设想的或者未来之境。这类虚境是还未发生的,它表现的情感将一直延伸到未来。故写愁,将倍增其愁;写乐将倍增其乐。如柳永《雨霖铃》中“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”。这是设想的别后的景物:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂柳梢。

在诗歌中,“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。“虚实结合”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

师3:“相顾无言,惟有泪千行”这是怎样的情景?如果把这一情景换成“相见甚欢,互诉衷肠”好不好?

明确3:十年时间,积攒了多少的思念想要倾诉,然而思绪如麻,又当从何说起?思念太浓化不开,千言万语无从说起,于是,将满腹的相思都化成了热泪千行,泪千行,情万分。

——执手相看泪眼,竟无语凝噎。(柳永)

好。因为十年没见,见面后十分高兴,互诉相思之苦,如李商隐诗句“却话巴山夜雨时”一般,秉烛夜谈,千言万语倾泻而出。

不好。十年未见,突然见面,心情很激动,这时多少话语如鲠在喉,只能将千言万语化作相思泪。

明确4:“小轩窗,正梳妆”运用白描手法。描绘了见到妻子还同往常一样在窗前梳妆打扮的梦境,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

----------赌书消得泼茶香,当时只道是寻常--纳兰性德

赏析诗歌:梦醒

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

师1:本句运用了哪些手法表达情感?请简要分析。

明确1:①对写。词人从梦中醒来,想象在千里之外的妻子一定会年复一年地因为思念自己而悲伤。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。②以景结情。在明月的夜晚,长着矮松树的山冈上,有作者日夜思念的妻子。用明月、短松冈来传达、暗示作者对亡妻的思念,言有尽而意无穷,给读者留下想象的空间。

知识补充

对写法,即从对面写来,指诗人在构思时反宾为主,从对方落笔,设身处地描绘对方的情景,使感情表达得更为深沉的一种艺术手法。

“以景结情”是诗歌的一种构思立意技巧,指用景物来传达、暗示作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

下片小结:下片通过梦境的描绘,表达了对亡妻王弗的深切思念、孤独与无奈的感伤、对生命无常的感慨。表达诗人沉痛之情。

(下片重点在手法和情感的分析难度较大)

总结主旨

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,内容层层推进,引出梦中相遇,将“现实——梦境——现实”交织起来。

题目虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

板 书 设 计 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 苏轼 梦前——相思成苦 悼亡词 梦中——因思成梦 梦醒——无限怀念