6 *哈姆莱特(节选) 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 *哈姆莱特(节选) 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 22:02:21 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

《哈姆莱特》

统编版高中语文必修下

第二单元第六课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

宁可不要100个印度,也不能没有莎士比亚。—英国谚语

贰

1.了解莎士比亚,了解第三幕第一场的基本剧情。

2.把握戏剧情节,分析主要人物的性格。

3.品味丰富多彩而又个性化的艺术语言。

学习目标

作者介绍

威廉·莎士比亚

William Shakespeare(1564-1616)

在52年的生涯中,英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。 他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”

本·琼斯称他是“时代的灵魂”

莎翁

新知探究

2

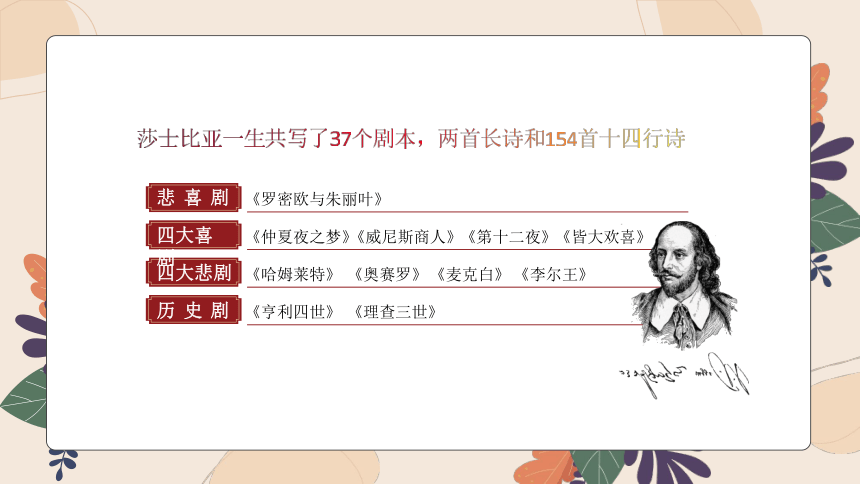

莎士比亚一生共写了37个剧本,两首长诗和154首十四行诗

《罗密欧与朱丽叶》

悲喜剧

《麦克白》

四大悲剧

《哈姆莱特》

《奥赛罗》

《李尔王》

《理查三世》

历史剧

《亨利四世》

《仲夏夜之梦》

四大喜剧

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

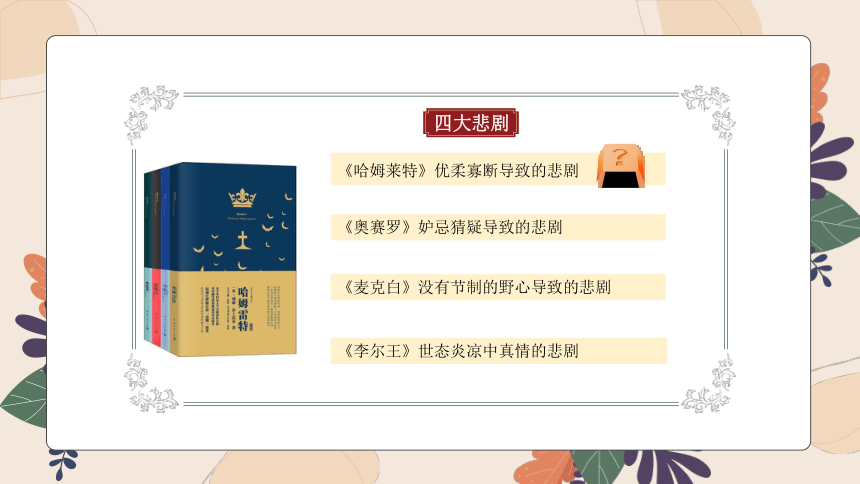

《哈姆莱特》优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

四大悲剧

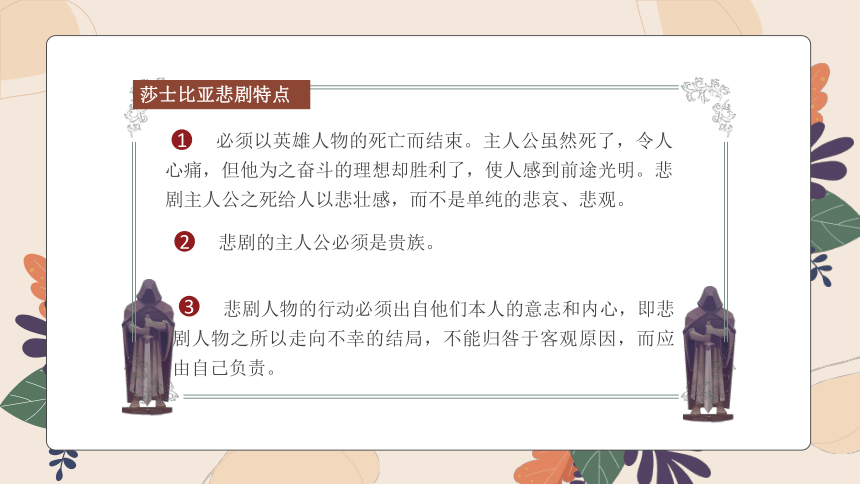

必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

1

悲剧的主人公必须是贵族。

2

悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

3

莎士比亚悲剧特点

作品介绍

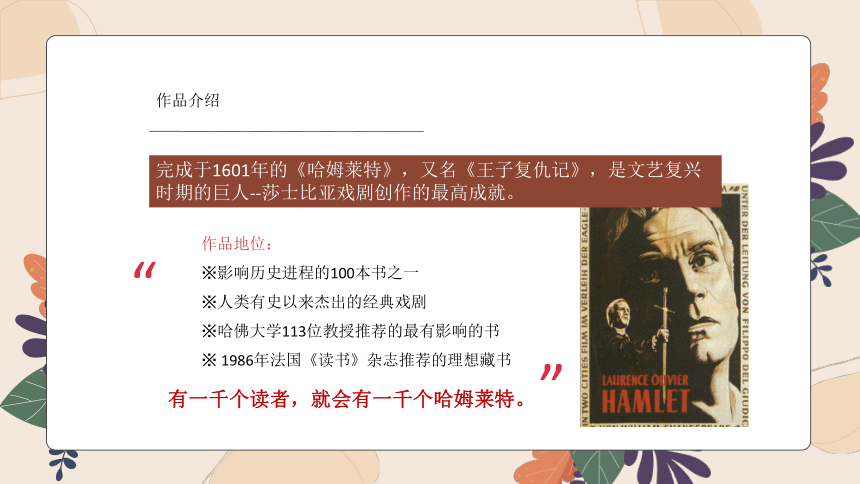

完成于1601年的《哈姆莱特》,又名《王子复仇记》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就。

作品地位:

※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

“

“

有一千个读者,就会有一千个哈姆莱特。

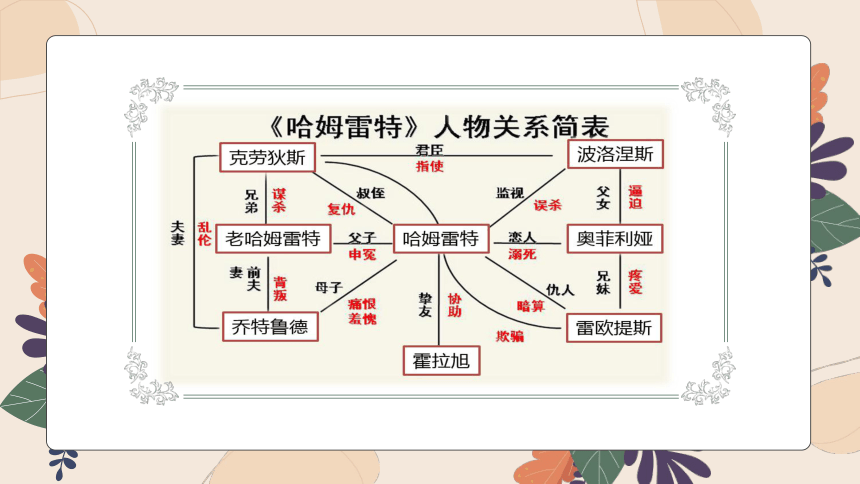

剧中的人物关系

哈姆莱特

克劳狄斯

乔特鲁德

霍拉旭

奥斯里克

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利娅

(丹麦王子)

(丹麦国王、哈姆莱特叔父)

(丹麦王后、哈姆莱特之母)

(哈姆莱特之友)

(丹麦朝臣)

(波洛涅斯之子)

(丹麦御前大臣)

(波洛涅斯之女、哈姆莱特女友)

哈姆莱特----克劳狄斯 :

哈姆莱特----乔特鲁德:

克劳狄斯----乔特鲁德:

波洛涅斯----哈姆莱特:

奥菲利娅----哈姆莱特:

雷欧提斯----哈姆莱特:

名为叔侄,实为仇人。

母子,但有母嫁仇敌的隔阂。

原为叔嫂后为夫妇,有毒杀亲夫和企图谋害其子的矛盾。

既是国王帮凶又是恋人父亲。

挚爱哈姆莱特 ,但又因无法沟通而产生误解,更有杀父之仇。

本是朋友,后因与其有杀父害妹之仇而成仇人。

可见,哈姆莱特的复仇事件是被放置在一个错综复杂的极为矛盾的环境中,他既担负着复仇的使命,又承受着亲情、爱情、友情等复杂感情的折磨。

作品故事简介

丹麦王子哈姆莱特在德国威登堡大学就读时突然接到父亲的死讯,回国奔丧时接连遇到了叔父克劳狄斯即位和叔父与母亲乔特鲁德在父亲葬礼后一个月匆忙结婚的一连串事变,这使哈姆莱特充满了疑惑和不满。紧接着,在霍拉旭和勃那多站岗时出现了父亲老哈姆莱特的鬼魂,说明自己是被克劳狄斯毒死并要求哈姆莱特为自己复仇。

父亲突亡

作品故事简介

哈姆莱特用一出有相似“谋杀”情节的戏剧,来试探克劳狄斯,以此判断鬼魂所说是否真实;克劳狄斯露出了马脚,心里对哈姆莱特十分忌惮;不明底细的王后乔特鲁德找哈姆莱特谈话,哈姆莱特误杀躲在帘后偷听的大臣波洛涅斯,克劳狄斯借机送他去英国,并在公文里让英国国王处死哈姆莱特;但被哈姆莱特察觉,半路上调换了密信,反而叫英王杀掉了两个密使,自己脱险回来。哈姆莱特回来后知道情人奥菲利亚因父死(大臣波洛涅斯)、爱人远离而发疯落水,淹死在一条铺满鲜花的小溪。哈姆莱特趁机逃回丹麦,却得知奥菲莉亚自杀并不得不接受了与其兄雷欧提斯的决斗。

寻找真凶

作品故事简介

决斗中哈姆莱特的母亲乔特鲁德因误喝克劳狄斯为哈姆莱特准备的毒酒而中毒死去,哈姆莱特和雷欧提斯也双双中了毒剑,得知中毒原委的哈姆莱特在临死前杀死了克劳狄斯并嘱托朋友霍拉旭将自己的故事告诉后来人。

同归于尽

作品故事简介

克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫。新王为除后患,决定让哈姆莱特去英国。

第三幕

第一部分

(从开头到(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”))回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

(从“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第二部分

(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

第三部分

节选剧情结构

国王密谋试探装疯卖傻的哈姆莱特;

奥菲利娅试探装疯卖傻的哈姆莱特

国王试探后的密谋

question1

国王为什么要试探哈姆莱特是否“因失恋而疯狂” ?

奥菲利娅是怎样试探哈姆莱特的,哈姆莱特怎么回应她的试探?

question2

试探后的国王与波洛涅斯是怎样密谋的?

question3

节选剧情结构

试探哈姆莱特是否得知自己弑兄娶嫂,篡权夺位的罪行暴露而佯装疯狂。

奥假意退回礼物——哈让其放弃爱情出家

送哈姆莱特去英国或关禁在一个适当的地方。

节选部分是围绕哪些冲突展开的 主要冲突是什么

哈姆莱特与国王(主要矛盾)

哈姆莱特与奥菲利娅

哈姆莱特内心冲突

剧情本文冲突

在奥菲利娅眼里,她所爱的哈姆莱特是一个怎样的人

1.无与伦比的人文主义青年王子形象:

在政治、军事、道德、口才、仪表等各方面完美

2.精神错乱、无法沟通

在对话中?

剧情本文冲突

为什么哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突是主要冲突

哈姆莱特的直接复仇对象是国王。他与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。

奥菲利娅因不明真相并以为哈姆莱特真的疯了而无法与哈姆莱特沟通的矛盾,仍从属于哈姆莱特与国王之间的矛盾。

剧情本文冲突

这些冲突的作用是什么

课文中的冲突都是当时现实矛盾的真实反映。在当时来讲,这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新旧两种社会力量的较量。通过冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过人物,展示了当时波澜壮阔的历史画面,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

阴险毒辣的克劳狄斯

趋炎附势的波洛涅斯

单纯多情的奥菲利娅。

塑造了一系列鲜明的人物形象,比如:

剧情本文冲突

冲突双方力量对比上有什么特点 在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇,结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点

剧情本文冲突

差距悬殊

一方强大——强大到一个统治集团

一方弱小——弱小到只有一个人

有个人英雄主义的特点,强调个人力量的伟大,表现了对

自我极大的肯定。这是新兴资产阶级人文主义思想的体现。

剧情人物分析

如何理解“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”的这一段内心独白?

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;

是默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵

死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。

剧情人物分析

这段独白,哈姆莱特主要思考了什么问题 反映了哈姆莱特怎样的个性?

剧情人物分析

第一层:在哈姆莱特得知父亲死亡的真相后,他感到痛夺困惑,对是否复仇顾虑重重:不复仇意味着生存,却要默默忍受命运的暴虐的毒箭;复仇意味着毁灭与死亡。哪一种高贵?

第二层:前面讲了复仇意味着死亡,如果死亡就像睡着了,从此自己没有创痛,对其它也不会有伤害,那是最好的结局。如果死亡像睡着了,但还会做梦,意味着我的内心将继续受到惩罚,受到煎熬。这就使得哈姆莱特不得不有顾虑。也就是说对死亡后的不可知,引发哈姆莱特的恐惧。

结论:生存意味着忍受无边的痛苦,死亡意味着不可知的恐惧,所以,让哈姆莱特陷入于两难的顾虑与犹豫之中。顾虑与犹豫又让哈姆莱特变成懦夫,所以哈姆莱特叫奥菲利娅“不要忘记替我忏悔自己的罪孽”。

剧情人物分析

1.哈姆莱特对生死问题的思考

2.他对思想和行动之间关系的思索。

(这之前,他已决定复仇,但他置身于种种矛盾旋涡中,难以立即付诸行动,这段独白正是他思想转变期激烈的矛盾斗争的产物。)

哈姆莱特的大段独白,主要思考了什么问题 反映了他怎样的个性特征

课堂练习

3

剧情人物分析

这段独白揭示哈姆莱特什么性格特征?

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

“死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。 ”

——优柔寡断,犹豫迟疑

剧情人物分析

试分析哈姆莱特“犹豫”的原因

在复仇的过程中他意识到自己的行动已不单是为父报仇,而是要重整乾坤。在重整乾坤的伟大目标前,哈姆莱特想要行动,但又不知如何行动,这就造成了他行动的踌躇不前。

主观原因

客观原因

身遭变故,理想破灭,恶势力过于强大,而时代与人文主义的局限性又决定他不可能去依靠群众,因此只能孤军奋战,最后终于被恶势力吞没。哈姆莱特的悲剧已不仅仅是个人的悲剧,而是人文主义者和整个时代的悲剧。

剧情人物分析

如何看待哈姆莱特身上的延宕

敌人强大,导致其思想和行动上的迟缓犹疑也就可以得到解释。但其“延宕”性格最根本的成因则要从哈姆莱特人物本身的特性去寻找。

首先,哈姆莱特是人文主义者,学识丰富、修养极高。他坚守人性原则和道德伦理,对爱情、美德、贞洁有纯洁的信仰。他对自己叔父和母亲的做法必然有极大的仇恨。但作为人文主义者,他又天生善良慈悲,有不忍之心。他对母亲说:“免得你那种可怜的神气反会妨碍我的冷酷的决心。”他复仇的对象又是有血缘关系的叔父,这使得他陷入了自己所坚守的人性原则和道德伦理的反背,而无论复仇与否,都无法逃脱出这种矛盾的怪圈。

哈姆莱特又是极富智慧的。当他看到了人性的丑恶,看到了人文主义的局限性与现实的黑暗,他开始思考人生。这种思考能够帮助他脱离道义的牵绊,但同时又陷入了更深层的迷茫。“复仇”本身的意义在生命虚无的侵蚀下消减,宗法和道义的理由就不再有足够的力量推动“复仇”的行动。这些思考是哈姆莱特动用理性的结果,也是其“延宕”性格最深层的原因。

--綦文多《理性的曙光:哈姆莱特“延宕”的性格之谜》

剧情人物分析

一千个观众就有一千个哈姆莱特,你心中的哈姆莱特是什么样的?

父王在世之际,哈姆莱特地位至尊,人们对他总是笑脸相迎,所以他性格达观,心情舒畅。

快乐的小王子

人文主义者

“人类是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!”

忧郁小王子

“冷酷的现实给了哈姆莱特一连串的打击:英明有为的父王突然驾崩,久受崇敬的母后匆匆改嫁,理当由他继承的王位又被叔父篡夺,朋友成了敌人的密探等等。

探寻悲剧意义

完成于1601年的《哈姆莱特》,又名《王子复仇记》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就。

“

“

莎翁:“给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

《哈姆莱特》正是一个时代的缩影,反映社会,反映现实。

探寻悲剧意义

“将人生的有价值的东西毁灭给人看”,《哈姆莱特》的悲剧性表现在哪里

1.英雄死亡的悲剧性结局

哈姆莱特本是一个热情澎湃、骄傲自尊的快乐王子,但却经历了悲惨的命运。

在他身上,是真善美与邪恶力量冲突的悲剧。

2.人文主义信仰的破灭

哈姆莱特留学时对未来充满着憧憬,但他回国后才发现残酷现实生活。

3.时代的悲剧。

哈姆菜特想实现的并不单是为父报仇,而是彻底清除黑势力,而他所处的时代敌我力量 过于悬殊,造成了历史的必然要求和实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。

拓展延伸

4

探寻悲剧意义

哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。

---雨 果

《哈姆莱特》(《王子复仇记》)中的名言

1. 生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。——认真对待生和死

2. 最重要的是,你必须对自己忠实。——人要忠实于自己

3. 简洁是智慧的灵魂,冗长是肤浅的藻饰。——言贵简洁

4. 天地之间有许多事情,是你的睿智所无法想象的。—— 一个人的智慧有限

5. 世上之事物本无善恶之分,思想使然。——思想主导善恶

6. 一只雀子的死生,都是命运预先注定的。——弱小是悲剧的根源

《哈姆莱特》

统编版高中语文必修下

第二单元第六课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

宁可不要100个印度,也不能没有莎士比亚。—英国谚语

贰

1.了解莎士比亚,了解第三幕第一场的基本剧情。

2.把握戏剧情节,分析主要人物的性格。

3.品味丰富多彩而又个性化的艺术语言。

学习目标

作者介绍

威廉·莎士比亚

William Shakespeare(1564-1616)

在52年的生涯中,英国文艺复兴时期伟大的戏剧家和诗人,人文主义最杰出的代表,近代欧洲文学的奠基者之一。 他为世人留下了37个剧本,一卷14行诗和两部叙事长诗。

马克思称他是“最伟大的戏剧天才”

本·琼斯称他是“时代的灵魂”

莎翁

新知探究

2

莎士比亚一生共写了37个剧本,两首长诗和154首十四行诗

《罗密欧与朱丽叶》

悲喜剧

《麦克白》

四大悲剧

《哈姆莱特》

《奥赛罗》

《李尔王》

《理查三世》

历史剧

《亨利四世》

《仲夏夜之梦》

四大喜剧

《威尼斯商人》

《第十二夜》

《皆大欢喜》

《哈姆莱特》优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》没有节制的野心导致的悲剧

四大悲剧

必须以英雄人物的死亡而结束。主人公虽然死了,令人心痛,但他为之奋斗的理想却胜利了,使人感到前途光明。悲剧主人公之死给人以悲壮感,而不是单纯的悲哀、悲观。

1

悲剧的主人公必须是贵族。

2

悲剧人物的行动必须出自他们本人的意志和内心,即悲剧人物之所以走向不幸的结局,不能归咎于客观原因,而应由自己负责。

3

莎士比亚悲剧特点

作品介绍

完成于1601年的《哈姆莱特》,又名《王子复仇记》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就。

作品地位:

※影响历史进程的100本书之一

※人类有史以来杰出的经典戏剧

※哈佛大学113位教授推荐的最有影响的书

※ 1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

“

“

有一千个读者,就会有一千个哈姆莱特。

剧中的人物关系

哈姆莱特

克劳狄斯

乔特鲁德

霍拉旭

奥斯里克

雷欧提斯

波洛涅斯

奥菲利娅

(丹麦王子)

(丹麦国王、哈姆莱特叔父)

(丹麦王后、哈姆莱特之母)

(哈姆莱特之友)

(丹麦朝臣)

(波洛涅斯之子)

(丹麦御前大臣)

(波洛涅斯之女、哈姆莱特女友)

哈姆莱特----克劳狄斯 :

哈姆莱特----乔特鲁德:

克劳狄斯----乔特鲁德:

波洛涅斯----哈姆莱特:

奥菲利娅----哈姆莱特:

雷欧提斯----哈姆莱特:

名为叔侄,实为仇人。

母子,但有母嫁仇敌的隔阂。

原为叔嫂后为夫妇,有毒杀亲夫和企图谋害其子的矛盾。

既是国王帮凶又是恋人父亲。

挚爱哈姆莱特 ,但又因无法沟通而产生误解,更有杀父之仇。

本是朋友,后因与其有杀父害妹之仇而成仇人。

可见,哈姆莱特的复仇事件是被放置在一个错综复杂的极为矛盾的环境中,他既担负着复仇的使命,又承受着亲情、爱情、友情等复杂感情的折磨。

作品故事简介

丹麦王子哈姆莱特在德国威登堡大学就读时突然接到父亲的死讯,回国奔丧时接连遇到了叔父克劳狄斯即位和叔父与母亲乔特鲁德在父亲葬礼后一个月匆忙结婚的一连串事变,这使哈姆莱特充满了疑惑和不满。紧接着,在霍拉旭和勃那多站岗时出现了父亲老哈姆莱特的鬼魂,说明自己是被克劳狄斯毒死并要求哈姆莱特为自己复仇。

父亲突亡

作品故事简介

哈姆莱特用一出有相似“谋杀”情节的戏剧,来试探克劳狄斯,以此判断鬼魂所说是否真实;克劳狄斯露出了马脚,心里对哈姆莱特十分忌惮;不明底细的王后乔特鲁德找哈姆莱特谈话,哈姆莱特误杀躲在帘后偷听的大臣波洛涅斯,克劳狄斯借机送他去英国,并在公文里让英国国王处死哈姆莱特;但被哈姆莱特察觉,半路上调换了密信,反而叫英王杀掉了两个密使,自己脱险回来。哈姆莱特回来后知道情人奥菲利亚因父死(大臣波洛涅斯)、爱人远离而发疯落水,淹死在一条铺满鲜花的小溪。哈姆莱特趁机逃回丹麦,却得知奥菲莉亚自杀并不得不接受了与其兄雷欧提斯的决斗。

寻找真凶

作品故事简介

决斗中哈姆莱特的母亲乔特鲁德因误喝克劳狄斯为哈姆莱特准备的毒酒而中毒死去,哈姆莱特和雷欧提斯也双双中了毒剑,得知中毒原委的哈姆莱特在临死前杀死了克劳狄斯并嘱托朋友霍拉旭将自己的故事告诉后来人。

同归于尽

作品故事简介

克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫。新王为除后患,决定让哈姆莱特去英国。

第三幕

第一部分

(从开头到(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”))回述哈姆莱特逃回丹麦的经过。

(从“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第二部分

(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

第三部分

节选剧情结构

国王密谋试探装疯卖傻的哈姆莱特;

奥菲利娅试探装疯卖傻的哈姆莱特

国王试探后的密谋

question1

国王为什么要试探哈姆莱特是否“因失恋而疯狂” ?

奥菲利娅是怎样试探哈姆莱特的,哈姆莱特怎么回应她的试探?

question2

试探后的国王与波洛涅斯是怎样密谋的?

question3

节选剧情结构

试探哈姆莱特是否得知自己弑兄娶嫂,篡权夺位的罪行暴露而佯装疯狂。

奥假意退回礼物——哈让其放弃爱情出家

送哈姆莱特去英国或关禁在一个适当的地方。

节选部分是围绕哪些冲突展开的 主要冲突是什么

哈姆莱特与国王(主要矛盾)

哈姆莱特与奥菲利娅

哈姆莱特内心冲突

剧情本文冲突

在奥菲利娅眼里,她所爱的哈姆莱特是一个怎样的人

1.无与伦比的人文主义青年王子形象:

在政治、军事、道德、口才、仪表等各方面完美

2.精神错乱、无法沟通

在对话中?

剧情本文冲突

为什么哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突是主要冲突

哈姆莱特的直接复仇对象是国王。他与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。

奥菲利娅因不明真相并以为哈姆莱特真的疯了而无法与哈姆莱特沟通的矛盾,仍从属于哈姆莱特与国王之间的矛盾。

剧情本文冲突

这些冲突的作用是什么

课文中的冲突都是当时现实矛盾的真实反映。在当时来讲,这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新旧两种社会力量的较量。通过冲突,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过人物,展示了当时波澜壮阔的历史画面,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实之间尖锐复杂的矛盾。

阴险毒辣的克劳狄斯

趋炎附势的波洛涅斯

单纯多情的奥菲利娅。

塑造了一系列鲜明的人物形象,比如:

剧情本文冲突

冲突双方力量对比上有什么特点 在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇,结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点

剧情本文冲突

差距悬殊

一方强大——强大到一个统治集团

一方弱小——弱小到只有一个人

有个人英雄主义的特点,强调个人力量的伟大,表现了对

自我极大的肯定。这是新兴资产阶级人文主义思想的体现。

剧情人物分析

如何理解“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”的这一段内心独白?

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;

是默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵

死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。

剧情人物分析

这段独白,哈姆莱特主要思考了什么问题 反映了哈姆莱特怎样的个性?

剧情人物分析

第一层:在哈姆莱特得知父亲死亡的真相后,他感到痛夺困惑,对是否复仇顾虑重重:不复仇意味着生存,却要默默忍受命运的暴虐的毒箭;复仇意味着毁灭与死亡。哪一种高贵?

第二层:前面讲了复仇意味着死亡,如果死亡就像睡着了,从此自己没有创痛,对其它也不会有伤害,那是最好的结局。如果死亡像睡着了,但还会做梦,意味着我的内心将继续受到惩罚,受到煎熬。这就使得哈姆莱特不得不有顾虑。也就是说对死亡后的不可知,引发哈姆莱特的恐惧。

结论:生存意味着忍受无边的痛苦,死亡意味着不可知的恐惧,所以,让哈姆莱特陷入于两难的顾虑与犹豫之中。顾虑与犹豫又让哈姆莱特变成懦夫,所以哈姆莱特叫奥菲利娅“不要忘记替我忏悔自己的罪孽”。

剧情人物分析

1.哈姆莱特对生死问题的思考

2.他对思想和行动之间关系的思索。

(这之前,他已决定复仇,但他置身于种种矛盾旋涡中,难以立即付诸行动,这段独白正是他思想转变期激烈的矛盾斗争的产物。)

哈姆莱特的大段独白,主要思考了什么问题 反映了他怎样的个性特征

课堂练习

3

剧情人物分析

这段独白揭示哈姆莱特什么性格特征?

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

“死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。 ”

——优柔寡断,犹豫迟疑

剧情人物分析

试分析哈姆莱特“犹豫”的原因

在复仇的过程中他意识到自己的行动已不单是为父报仇,而是要重整乾坤。在重整乾坤的伟大目标前,哈姆莱特想要行动,但又不知如何行动,这就造成了他行动的踌躇不前。

主观原因

客观原因

身遭变故,理想破灭,恶势力过于强大,而时代与人文主义的局限性又决定他不可能去依靠群众,因此只能孤军奋战,最后终于被恶势力吞没。哈姆莱特的悲剧已不仅仅是个人的悲剧,而是人文主义者和整个时代的悲剧。

剧情人物分析

如何看待哈姆莱特身上的延宕

敌人强大,导致其思想和行动上的迟缓犹疑也就可以得到解释。但其“延宕”性格最根本的成因则要从哈姆莱特人物本身的特性去寻找。

首先,哈姆莱特是人文主义者,学识丰富、修养极高。他坚守人性原则和道德伦理,对爱情、美德、贞洁有纯洁的信仰。他对自己叔父和母亲的做法必然有极大的仇恨。但作为人文主义者,他又天生善良慈悲,有不忍之心。他对母亲说:“免得你那种可怜的神气反会妨碍我的冷酷的决心。”他复仇的对象又是有血缘关系的叔父,这使得他陷入了自己所坚守的人性原则和道德伦理的反背,而无论复仇与否,都无法逃脱出这种矛盾的怪圈。

哈姆莱特又是极富智慧的。当他看到了人性的丑恶,看到了人文主义的局限性与现实的黑暗,他开始思考人生。这种思考能够帮助他脱离道义的牵绊,但同时又陷入了更深层的迷茫。“复仇”本身的意义在生命虚无的侵蚀下消减,宗法和道义的理由就不再有足够的力量推动“复仇”的行动。这些思考是哈姆莱特动用理性的结果,也是其“延宕”性格最深层的原因。

--綦文多《理性的曙光:哈姆莱特“延宕”的性格之谜》

剧情人物分析

一千个观众就有一千个哈姆莱特,你心中的哈姆莱特是什么样的?

父王在世之际,哈姆莱特地位至尊,人们对他总是笑脸相迎,所以他性格达观,心情舒畅。

快乐的小王子

人文主义者

“人类是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!”

忧郁小王子

“冷酷的现实给了哈姆莱特一连串的打击:英明有为的父王突然驾崩,久受崇敬的母后匆匆改嫁,理当由他继承的王位又被叔父篡夺,朋友成了敌人的密探等等。

探寻悲剧意义

完成于1601年的《哈姆莱特》,又名《王子复仇记》,是文艺复兴时期的巨人--莎士比亚戏剧创作的最高成就。

“

“

莎翁:“给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面目,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

《哈姆莱特》正是一个时代的缩影,反映社会,反映现实。

探寻悲剧意义

“将人生的有价值的东西毁灭给人看”,《哈姆莱特》的悲剧性表现在哪里

1.英雄死亡的悲剧性结局

哈姆莱特本是一个热情澎湃、骄傲自尊的快乐王子,但却经历了悲惨的命运。

在他身上,是真善美与邪恶力量冲突的悲剧。

2.人文主义信仰的破灭

哈姆莱特留学时对未来充满着憧憬,但他回国后才发现残酷现实生活。

3.时代的悲剧。

哈姆菜特想实现的并不单是为父报仇,而是彻底清除黑势力,而他所处的时代敌我力量 过于悬殊,造成了历史的必然要求和实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。

拓展延伸

4

探寻悲剧意义

哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。

---雨 果

《哈姆莱特》(《王子复仇记》)中的名言

1. 生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。——认真对待生和死

2. 最重要的是,你必须对自己忠实。——人要忠实于自己

3. 简洁是智慧的灵魂,冗长是肤浅的藻饰。——言贵简洁

4. 天地之间有许多事情,是你的睿智所无法想象的。—— 一个人的智慧有限

5. 世上之事物本无善恶之分,思想使然。——思想主导善恶

6. 一只雀子的死生,都是命运预先注定的。——弱小是悲剧的根源

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])