部编版历史七年级上册期末复习训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册期末复习训练题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 17:46:31 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级上册期末复习训练题(含答案)

选择题

1. “第一次踏上这块土地,记者惊讶地发现,除了是我国境内目前已知最早的古人类之一化石的故乡,它竟然还集中了另外两大世界级品牌资源—世界上规模最大的石林地质奇观和时空横跨1 亿多年的恐龙公墓……”这则新闻中的“这块土地”指的是 ( )

A. 北京市 B. 浙江省 C. 云南省 D. 陕西省

2. 传说华夏族的始祖教人们挖井。考古学家已经在河南汤阴、洛阳等地发现了距今数千年的水井遗迹。两者对照,可以说明( )

A. 所有的传说都是不可信的

B. 所有的传说都是可信的

C. 研究历史只能依靠考古

D. 有的传说可能有一定历史依据

3. 《三字经》中有“始春秋,终战国,五霸强,七雄出”,其中“五霸”中最早出现的霸主和“七雄”中最后胜出的诸侯国分别是( )

A. 齐桓公,秦朝 B. 晋文公,齐国

C. 齐桓公,秦国 D. 楚庄王,秦国

4. 春秋战国时期的诸子百家对社会问题激烈辩论,形成争鸣之势。孔子主张“为政以德”,墨子认为“兼爱非攻则天下治”,庄子则揭露国君“轻(轻率)用民死”。这说明他们 ( )

A. 受到当时统治者的重视

B. 具有强烈的社会责任感

C. 治国思想理念基本一致

D. 解决了当时的社会问题

5. 秦开创的这一体制包含有三大要素:君主“独制”,地方集权于中央,以及官僚任免而不得世袭。材料中的“体制”的创立( )

A. 奠定了中国封建政治制度的基本格局

B. 确立了儒学的主导地位

C. 标志着专制主义中央集权发展到顶峰

D. 导致阶级矛盾严重激化

6. 西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩;诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王的这些举动旨在( )

A. 发展农业生产 B. 提高军队实力

C. 巩固国家统治 D. 加强封建专制

7. 商王武丁妻子妇好的墓室共出土青铜器468 件,其中刻有铭文的近200 件,文物种类以礼器和武器为主,随葬铜酒器多达15 种。由此可知,商朝时期( )

A. 冶炼技术,精妙绝伦 B. 甲骨文字,源远流长

C. 青铜技艺,发端中原 D. 青铜文明,丰富多彩

8. “春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是( )

A. 社会生产力水平的提高 B. 新兴地主阶级势力增强

C. 确立了新的政治经济秩序 D. 秦国在兼并战争中取胜

9. “楚庄王时,楚国大举北进,长驱直入周天子所在的伊洛河流域,并向周王室询问九鼎的大小重量,大有取代周天子地位的架势。”这个“问鼎中原”的故事所反映的实质是( )

A. 楚庄王对青铜冶炼很有兴趣

B. 楚庄王非常贪婪有野心

C. 楚国兵力非常强

D. 周王室衰微,分封制逐渐瓦解

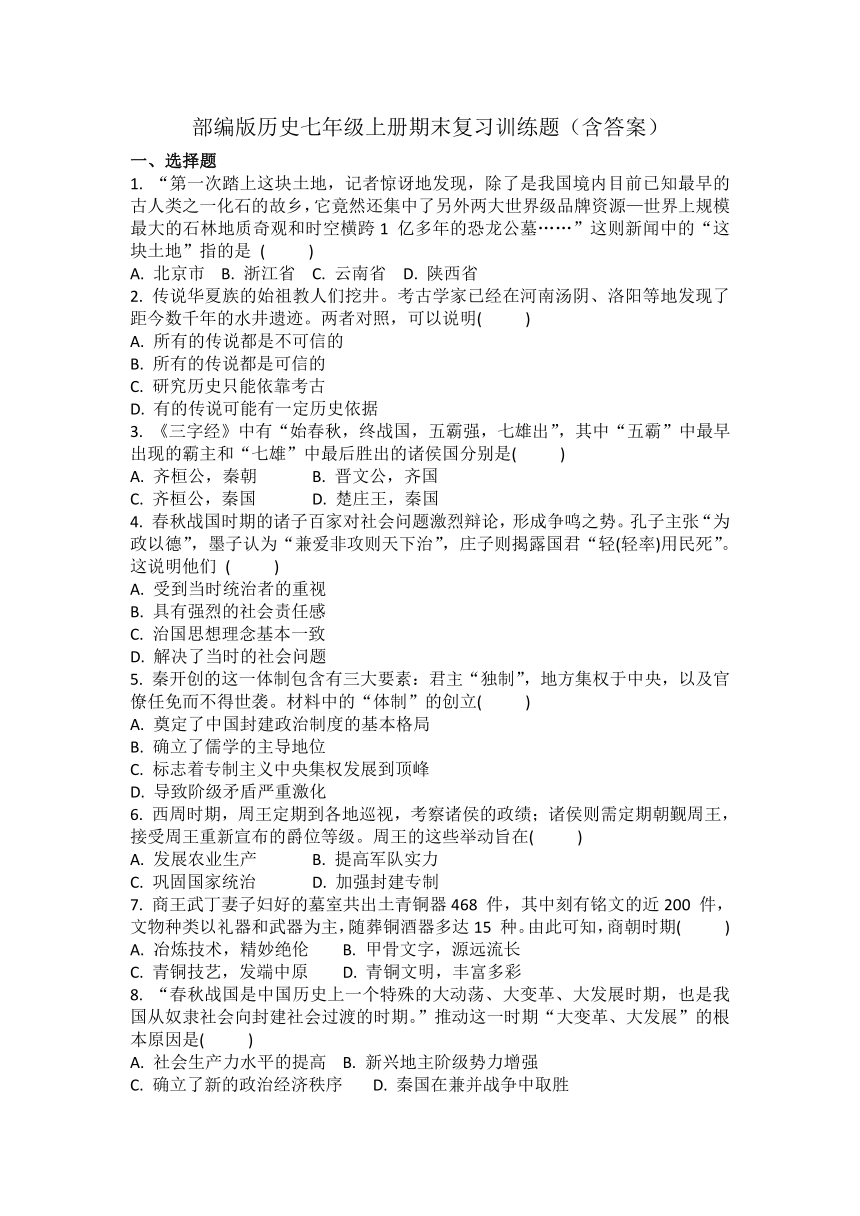

10. 下面是老师出示的某一历史时期的思维导图,由此判断,他们学习的主题是( )

A. 原始的农耕生活 B. 早期国家的建立

C. 动荡的春秋时期 D. 战国时期的社会变革

11.小明同学在复习《沟通中外文明的丝绸之路》一课时,绘制了下面的时间轴。对此,解说合理的是( )

A.西域指甘肃阳关、玉门关以东的地区

B.张骞出使西域的时间是公元前1世纪

C.西域都护府的设置最早出现在东汉时期

D.班超出使西域与张骞出使西域相距200多年

12.诗史互证是研究中国古代历史的一种方法。如要研究为三国鼎立局面奠基的历史事件,最合适的诗句是( )

A.本初屈指定中华,官渡相持勒虎牙

B.二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空

C.长坂桥头杀气生,横枪立马眼圆睁

D.出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

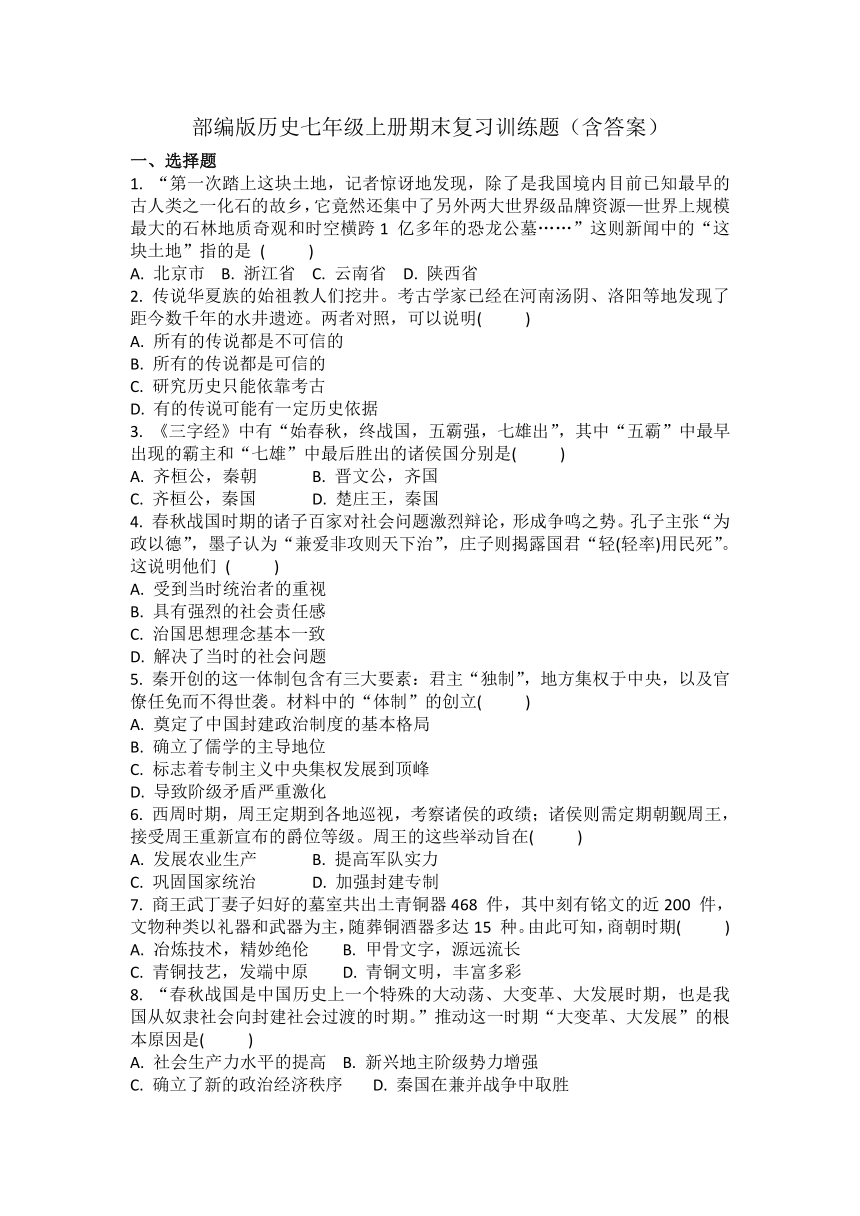

13.丰富多样的历史素材有利于提升学生的学习兴趣,如图是某老师备课中使用的部分素材。由此推断,这位老师备课的主题是( )

农业 麦稻兼作,兴修水利 南朝青瓷莲花尊

手工业 江南地区冶铁业发展

城市 建康城人口众多

A.江南地区开发 B.西南地区开发

C.黄河流域发展 D.西域地区发展

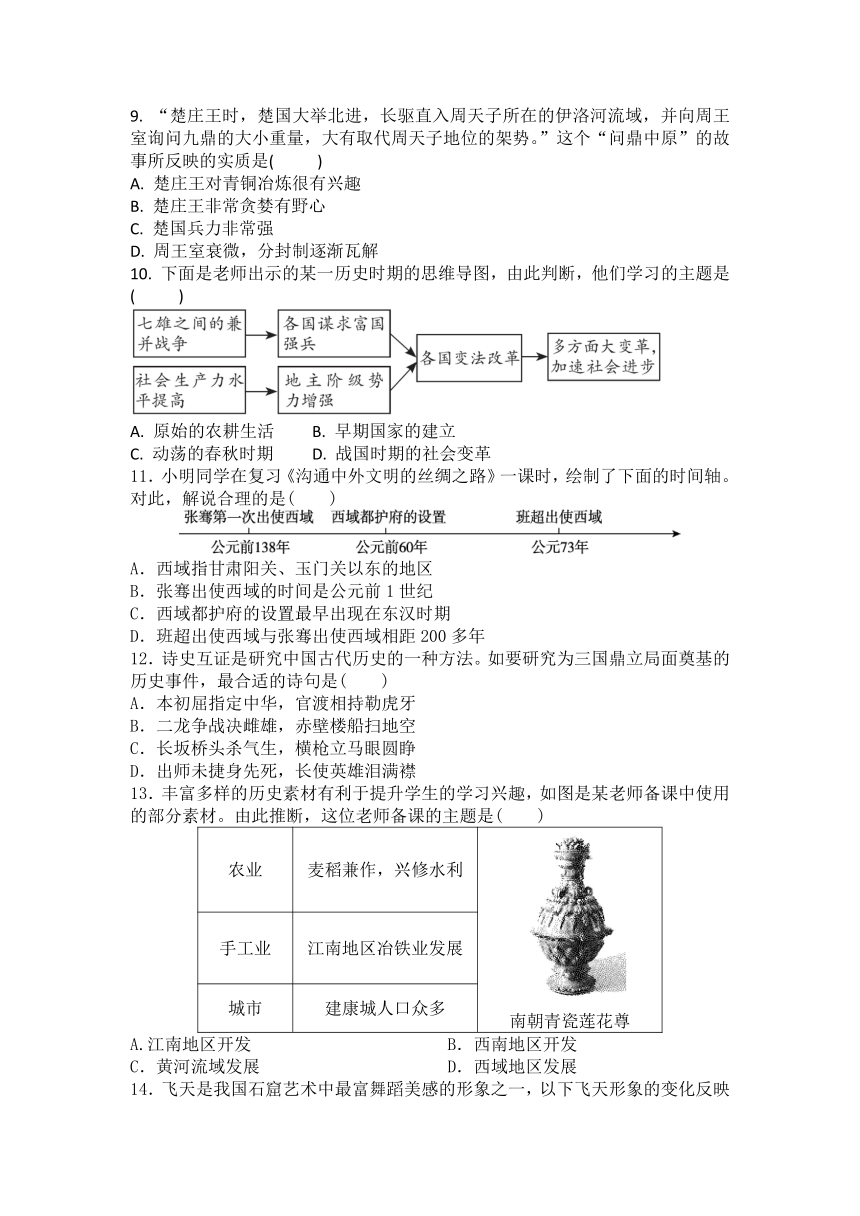

14.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,以下飞天形象的变化反映出( )

A.书法艺术成熟 B.北方民族交融

C.江南经济开发 D.南北政权对峙

15.我国古代科技文化成果辉煌,下列成就叙述正确的一项是( )

A.春秋时期的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作

B.《史记》记载了从传说中的秦始皇到汉武帝的史事

C.贾思勰《农政全书》是我国现存最早的一部完整的农书

D.东晋王羲之的《兰亭集序》被称为“天下第一行书”

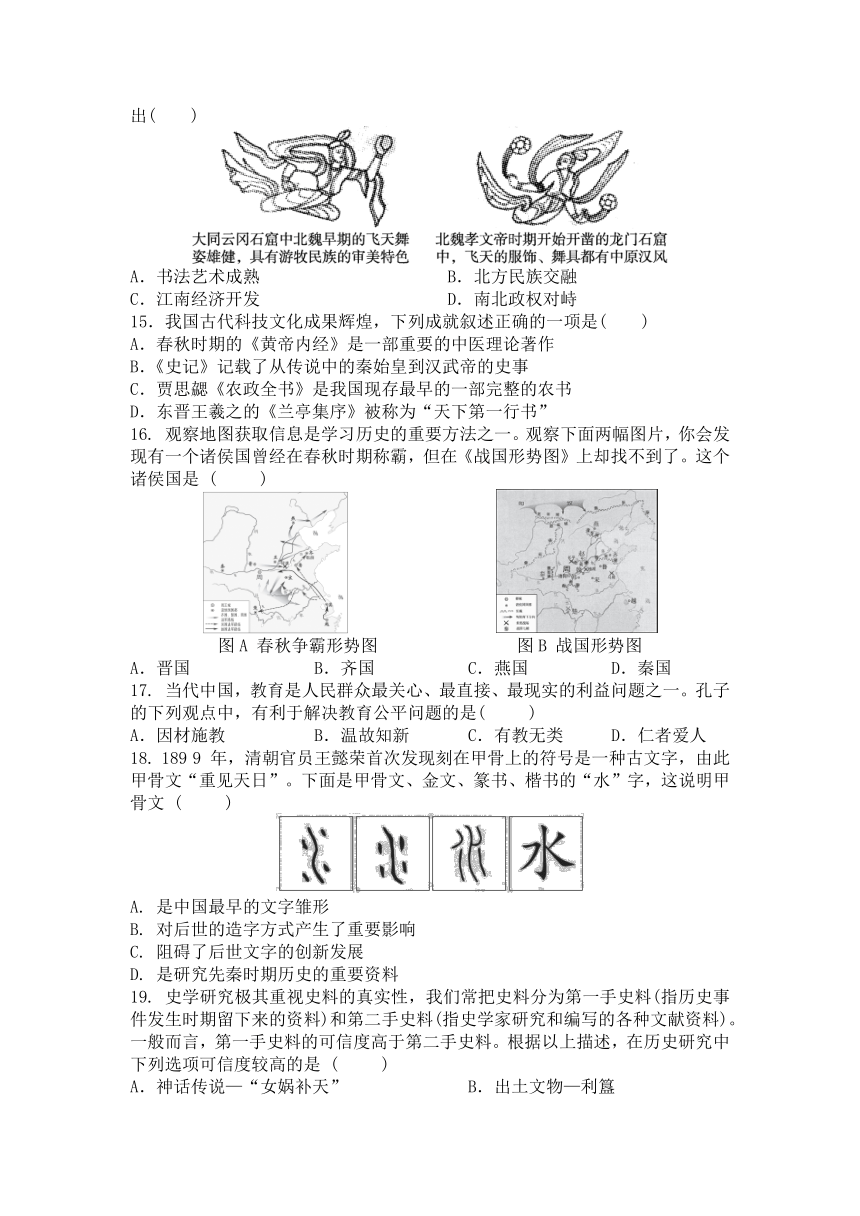

16. 观察地图获取信息是学习历史的重要方法之一。观察下面两幅图片,你会发现有一个诸侯国曾经在春秋时期称霸,但在《战国形势图》上却找不到了。这个诸侯国是 ( )

图A 春秋争霸形势图 图B 战国形势图

A.晋国 B.齐国 C.燕国 D.秦国

17. 当代中国,教育是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点中,有利于解决教育公平问题的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

18. 189 9 年,清朝官员王懿荣首次发现刻在甲骨上的符号是一种古文字,由此甲骨文“重见天日”。下面是甲骨文、金文、篆书、楷书的“水”字,这说明甲骨文 ( )

A. 是中国最早的文字雏形

B. 对后世的造字方式产生了重要影响

C. 阻碍了后世文字的创新发展

D. 是研究先秦时期历史的重要资料

19. 史学研究极其重视史料的真实性,我们常把史料分为第一手史料(指历史事件发生时期留下来的资料)和第二手史料(指史学家研究和编写的各种文献资料)。一般而言,第一手史料的可信度高于第二手史料。根据以上描述,在历史研究中下列选项可信度较高的是 ( )

A.神话传说—“女娲补天” B.出土文物—利簋

C.电视连续剧—《大舜》 D.长篇小说—《封神演义》

20. 《史记·秦始皇本纪》记载:“(始皇)一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”秦始皇采取这些措施的根本目的是 ( )

A.加强各地交通往来 B.扩大领土疆域

C.发展边疆地区经济 D.加强中央集权

二、非选择题

21. 阅读材料,回答问题。

材料一

图A 周初分封诸侯国示意图 图B 战国形势图 图C 都江堰

材料二 春秋末年……制度开始崩坏,贵族的统治权,渐渐维持不住。社会上的阶级,有了紊乱的现象。到了战国……一切政治的、社会的、经济的制度,都起了根本的变化。大家平等自由,形成了一个大解放的时代。在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张,他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。

—摘编自朱自清《经典常谈》

(1) 材料一中图A 体现了西周实行 _______________ (地方管理政策)。在图B 中,_______________通过改革一跃而成为最强盛的诸侯国,它统一全国后在地方上实行_______________ (地方行政制度)。图C 的水利工程建成之后,_______________ 成为沃野,被称为“天府之国”。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简述战国时期政治、经济制度“都起了根本的变化”的表现有哪些。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,指出推动社会转型的因素有哪些。

22. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国社会处于大变革大动荡时期,各诸侯国为富国强兵,招贤纳士。在经济上,铁器、牛耕推广,生产力提高,社会经济发展,提供物质条件。在科技上,天文学、医学等取得较大进步。在文化上,私学兴起,出现了许多学者和思想流派。

(1)根据材料一,归纳总结百家争鸣出现的原因有哪些。

材料二

①为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。 ② 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富; 我无欲,而民自朴。 ③治强生于法,弱乱生于阿。

(2) 材料二的这些百家之言涉及哪些学派?从上述言论中我们可以得出,百家争鸣中各学派辩论的核心问题是什么?

材料三 百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣……推动了中国社会的转型……也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革……百家争鸣使教育从原来的仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展为人人都能通过不同的渠道获得知识。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入一个新的阶段。

——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

(3)根据材料三,概括百家争鸣对当时我国的影响。

(4) 如果你是统治者,你会采取哪个学派的治国之策来治理国家?请说明理由。

23.习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中指出:“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性。”阅读材料,完成相关要求。

材料

根据上述材料,提炼一个观点,结合所学知识,运用两个及以上史实予以阐释或说明。要求:观点正确,史论结合,表述清晰)

答案

1-5CDCBA 6-10CDADD 11-15DBABD 16-20ACBBD

21、(1)分封制 秦国 郡县制 成都平原

(2)政治:贵族世袭制逐步向官僚政治转变,分封制崩溃和县制实行。经济:封建经济进一步确立,井田制逐渐被封建土地私有制取代。

(3)政治制度的变革;社会生产力的提高;学术思想的蓬勃发展;等等。(答出任意两点即可)

22. (1)政治上,社会动荡,诸侯林立,学术氛围相对自由;经济上,生产力的提高提供了物质条件;科技上,科技取得较大进步;文化上,私学兴起促进了思想的传播与交流。(答出任意两点即可)

(2)①儒家,②道家,③法家。核心问题:如何治理国家。

(3)促进了农业的发展,推动了社会的转型;动摇了周天子的地位,影响了各诸侯国的政治改革;促进了私学的兴起,推动了文化的发展。(答出任意两点即可)

(4)【示例】儒家。儒家主张“仁政”治国,有利于构建和谐社会。(其他学派与主张相对应,言之有理即可)

23.【示例】观点:中华文明具有包容性。

阐释:中华民族的发展史是一部各民族多元文化汇聚的历史,中华文明在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。两汉之际,佛教通过丝绸之路传入中国,在社会、思想以及建筑、雕塑、绘画等方面产生了深远影响。魏晋南北朝时期,北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民喜爱,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的精神文化。

综上,中华文明兼收并蓄,具有包容性。

选择题

1. “第一次踏上这块土地,记者惊讶地发现,除了是我国境内目前已知最早的古人类之一化石的故乡,它竟然还集中了另外两大世界级品牌资源—世界上规模最大的石林地质奇观和时空横跨1 亿多年的恐龙公墓……”这则新闻中的“这块土地”指的是 ( )

A. 北京市 B. 浙江省 C. 云南省 D. 陕西省

2. 传说华夏族的始祖教人们挖井。考古学家已经在河南汤阴、洛阳等地发现了距今数千年的水井遗迹。两者对照,可以说明( )

A. 所有的传说都是不可信的

B. 所有的传说都是可信的

C. 研究历史只能依靠考古

D. 有的传说可能有一定历史依据

3. 《三字经》中有“始春秋,终战国,五霸强,七雄出”,其中“五霸”中最早出现的霸主和“七雄”中最后胜出的诸侯国分别是( )

A. 齐桓公,秦朝 B. 晋文公,齐国

C. 齐桓公,秦国 D. 楚庄王,秦国

4. 春秋战国时期的诸子百家对社会问题激烈辩论,形成争鸣之势。孔子主张“为政以德”,墨子认为“兼爱非攻则天下治”,庄子则揭露国君“轻(轻率)用民死”。这说明他们 ( )

A. 受到当时统治者的重视

B. 具有强烈的社会责任感

C. 治国思想理念基本一致

D. 解决了当时的社会问题

5. 秦开创的这一体制包含有三大要素:君主“独制”,地方集权于中央,以及官僚任免而不得世袭。材料中的“体制”的创立( )

A. 奠定了中国封建政治制度的基本格局

B. 确立了儒学的主导地位

C. 标志着专制主义中央集权发展到顶峰

D. 导致阶级矛盾严重激化

6. 西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩;诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王的这些举动旨在( )

A. 发展农业生产 B. 提高军队实力

C. 巩固国家统治 D. 加强封建专制

7. 商王武丁妻子妇好的墓室共出土青铜器468 件,其中刻有铭文的近200 件,文物种类以礼器和武器为主,随葬铜酒器多达15 种。由此可知,商朝时期( )

A. 冶炼技术,精妙绝伦 B. 甲骨文字,源远流长

C. 青铜技艺,发端中原 D. 青铜文明,丰富多彩

8. “春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是( )

A. 社会生产力水平的提高 B. 新兴地主阶级势力增强

C. 确立了新的政治经济秩序 D. 秦国在兼并战争中取胜

9. “楚庄王时,楚国大举北进,长驱直入周天子所在的伊洛河流域,并向周王室询问九鼎的大小重量,大有取代周天子地位的架势。”这个“问鼎中原”的故事所反映的实质是( )

A. 楚庄王对青铜冶炼很有兴趣

B. 楚庄王非常贪婪有野心

C. 楚国兵力非常强

D. 周王室衰微,分封制逐渐瓦解

10. 下面是老师出示的某一历史时期的思维导图,由此判断,他们学习的主题是( )

A. 原始的农耕生活 B. 早期国家的建立

C. 动荡的春秋时期 D. 战国时期的社会变革

11.小明同学在复习《沟通中外文明的丝绸之路》一课时,绘制了下面的时间轴。对此,解说合理的是( )

A.西域指甘肃阳关、玉门关以东的地区

B.张骞出使西域的时间是公元前1世纪

C.西域都护府的设置最早出现在东汉时期

D.班超出使西域与张骞出使西域相距200多年

12.诗史互证是研究中国古代历史的一种方法。如要研究为三国鼎立局面奠基的历史事件,最合适的诗句是( )

A.本初屈指定中华,官渡相持勒虎牙

B.二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空

C.长坂桥头杀气生,横枪立马眼圆睁

D.出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

13.丰富多样的历史素材有利于提升学生的学习兴趣,如图是某老师备课中使用的部分素材。由此推断,这位老师备课的主题是( )

农业 麦稻兼作,兴修水利 南朝青瓷莲花尊

手工业 江南地区冶铁业发展

城市 建康城人口众多

A.江南地区开发 B.西南地区开发

C.黄河流域发展 D.西域地区发展

14.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,以下飞天形象的变化反映出( )

A.书法艺术成熟 B.北方民族交融

C.江南经济开发 D.南北政权对峙

15.我国古代科技文化成果辉煌,下列成就叙述正确的一项是( )

A.春秋时期的《黄帝内经》是一部重要的中医理论著作

B.《史记》记载了从传说中的秦始皇到汉武帝的史事

C.贾思勰《农政全书》是我国现存最早的一部完整的农书

D.东晋王羲之的《兰亭集序》被称为“天下第一行书”

16. 观察地图获取信息是学习历史的重要方法之一。观察下面两幅图片,你会发现有一个诸侯国曾经在春秋时期称霸,但在《战国形势图》上却找不到了。这个诸侯国是 ( )

图A 春秋争霸形势图 图B 战国形势图

A.晋国 B.齐国 C.燕国 D.秦国

17. 当代中国,教育是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点中,有利于解决教育公平问题的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

18. 189 9 年,清朝官员王懿荣首次发现刻在甲骨上的符号是一种古文字,由此甲骨文“重见天日”。下面是甲骨文、金文、篆书、楷书的“水”字,这说明甲骨文 ( )

A. 是中国最早的文字雏形

B. 对后世的造字方式产生了重要影响

C. 阻碍了后世文字的创新发展

D. 是研究先秦时期历史的重要资料

19. 史学研究极其重视史料的真实性,我们常把史料分为第一手史料(指历史事件发生时期留下来的资料)和第二手史料(指史学家研究和编写的各种文献资料)。一般而言,第一手史料的可信度高于第二手史料。根据以上描述,在历史研究中下列选项可信度较高的是 ( )

A.神话传说—“女娲补天” B.出土文物—利簋

C.电视连续剧—《大舜》 D.长篇小说—《封神演义》

20. 《史记·秦始皇本纪》记载:“(始皇)一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”秦始皇采取这些措施的根本目的是 ( )

A.加强各地交通往来 B.扩大领土疆域

C.发展边疆地区经济 D.加强中央集权

二、非选择题

21. 阅读材料,回答问题。

材料一

图A 周初分封诸侯国示意图 图B 战国形势图 图C 都江堰

材料二 春秋末年……制度开始崩坏,贵族的统治权,渐渐维持不住。社会上的阶级,有了紊乱的现象。到了战国……一切政治的、社会的、经济的制度,都起了根本的变化。大家平等自由,形成了一个大解放的时代。在这个大变动当中,一些才智之士对于当前的情势,有种种的看法,有种种的主张,他们都想收拾那动乱的局面,让它稳定下来。

—摘编自朱自清《经典常谈》

(1) 材料一中图A 体现了西周实行 _______________ (地方管理政策)。在图B 中,_______________通过改革一跃而成为最强盛的诸侯国,它统一全国后在地方上实行_______________ (地方行政制度)。图C 的水利工程建成之后,_______________ 成为沃野,被称为“天府之国”。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简述战国时期政治、经济制度“都起了根本的变化”的表现有哪些。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,指出推动社会转型的因素有哪些。

22. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国社会处于大变革大动荡时期,各诸侯国为富国强兵,招贤纳士。在经济上,铁器、牛耕推广,生产力提高,社会经济发展,提供物质条件。在科技上,天文学、医学等取得较大进步。在文化上,私学兴起,出现了许多学者和思想流派。

(1)根据材料一,归纳总结百家争鸣出现的原因有哪些。

材料二

①为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。 ② 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富; 我无欲,而民自朴。 ③治强生于法,弱乱生于阿。

(2) 材料二的这些百家之言涉及哪些学派?从上述言论中我们可以得出,百家争鸣中各学派辩论的核心问题是什么?

材料三 百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣……推动了中国社会的转型……也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革……百家争鸣使教育从原来的仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展为人人都能通过不同的渠道获得知识。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入一个新的阶段。

——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

(3)根据材料三,概括百家争鸣对当时我国的影响。

(4) 如果你是统治者,你会采取哪个学派的治国之策来治理国家?请说明理由。

23.习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中指出:“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性。”阅读材料,完成相关要求。

材料

根据上述材料,提炼一个观点,结合所学知识,运用两个及以上史实予以阐释或说明。要求:观点正确,史论结合,表述清晰)

答案

1-5CDCBA 6-10CDADD 11-15DBABD 16-20ACBBD

21、(1)分封制 秦国 郡县制 成都平原

(2)政治:贵族世袭制逐步向官僚政治转变,分封制崩溃和县制实行。经济:封建经济进一步确立,井田制逐渐被封建土地私有制取代。

(3)政治制度的变革;社会生产力的提高;学术思想的蓬勃发展;等等。(答出任意两点即可)

22. (1)政治上,社会动荡,诸侯林立,学术氛围相对自由;经济上,生产力的提高提供了物质条件;科技上,科技取得较大进步;文化上,私学兴起促进了思想的传播与交流。(答出任意两点即可)

(2)①儒家,②道家,③法家。核心问题:如何治理国家。

(3)促进了农业的发展,推动了社会的转型;动摇了周天子的地位,影响了各诸侯国的政治改革;促进了私学的兴起,推动了文化的发展。(答出任意两点即可)

(4)【示例】儒家。儒家主张“仁政”治国,有利于构建和谐社会。(其他学派与主张相对应,言之有理即可)

23.【示例】观点:中华文明具有包容性。

阐释:中华民族的发展史是一部各民族多元文化汇聚的历史,中华文明在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。两汉之际,佛教通过丝绸之路传入中国,在社会、思想以及建筑、雕塑、绘画等方面产生了深远影响。魏晋南北朝时期,北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民喜爱,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的精神文化。

综上,中华文明兼收并蓄,具有包容性。

同课章节目录