北京版 必修二 第二单元 中国现代诗歌 教学设计课件(63张)

文档属性

| 名称 | 北京版 必修二 第二单元 中国现代诗歌 教学设计课件(63张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 752.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-18 21:11:08 | ||

图片预览

文档简介

课件63张PPT。把现代诗当成现代诗来教

——必修2《中国现代诗歌》教学思考

唤醒 现代诗歌的教学现状地位尴尬:中考阅读不考,高考阅读不测,作文更是“诗歌除外”。像极了高贵的“怨妇”, 气质不凡, 却“ 便纵有千种风情,更与何人说”……

现代诗歌教学严重边缘化

最富于幻想、最富有激情的中学生远离了诗歌,冷落了美学

人文精神的萎顿要养成纯正的文学趣味,我们最好从读诗入手。能欣赏诗,自然能欣赏小说戏剧及其他种类文学。

——朱光潜 诗歌是米酿成的酒 或问:诗与文之辨?答曰:二者意岂有异,唯是体裁词语不同耳。意喻之米,文喻之炊而为饭,诗喻之酿而为酒。饭不变米形,酒形质俱变。

——清代诗评家吴乔《围炉诗话》

现代诗歌的想象性更表现在情与理的矛盾之间,有一种变异的逻辑,也就是所谓无理而妙。

诗的境界是理想境界,是从时间与空间中执著一微点而加以永恒化与普遍化。它可以在无数心灵中继续复现,虽复现却不落于陈腐,因为它能够在每一个欣赏者的当时当境的特殊性格与情趣中吸取新鲜生命。诗的境界在刹那中见终古,在微尘中显大千,在有限中寓无限。 ——朱光潜 美国关于诗歌教学的著名实验:

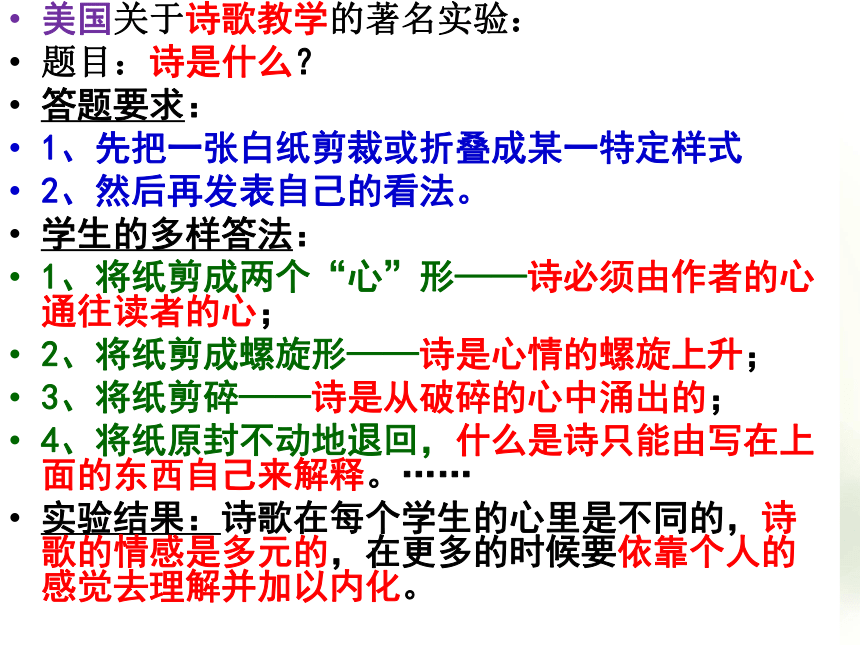

题目:诗是什么?

答题要求:

1、先把一张白纸剪裁或折叠成某一特定样式

2、然后再发表自己的看法。

学生的多样答法:

1、将纸剪成两个“心”形——诗必须由作者的心通往读者的心;

2、将纸剪成螺旋形——诗是心情的螺旋上升;

3、将纸剪碎——诗是从破碎的心中涌出的;

4、将纸原封不动地退回,什么是诗只能由写在上面的东西自己来解释。……

实验结果:诗歌在每个学生的心里是不同的,诗歌的情感是多元的,在更多的时候要依靠个人的感觉去理解并加以内化。新诗与古代诗歌的相通之处

新诗单元紧承古代诗歌单元,作为诗歌发展的两个阶段,二者在一些基本的鉴赏方法上有相通之处,可以借鉴古代诗歌的阅读鉴赏经验处理新诗。

“新诗”的称谓是胡适首先定的音,是相对于旧诗的一种提法。

“新”就是“改变”—— “诗形”的改变,

抒情本质是不变的

新诗单元的学习依然应该紧扣情感进行。

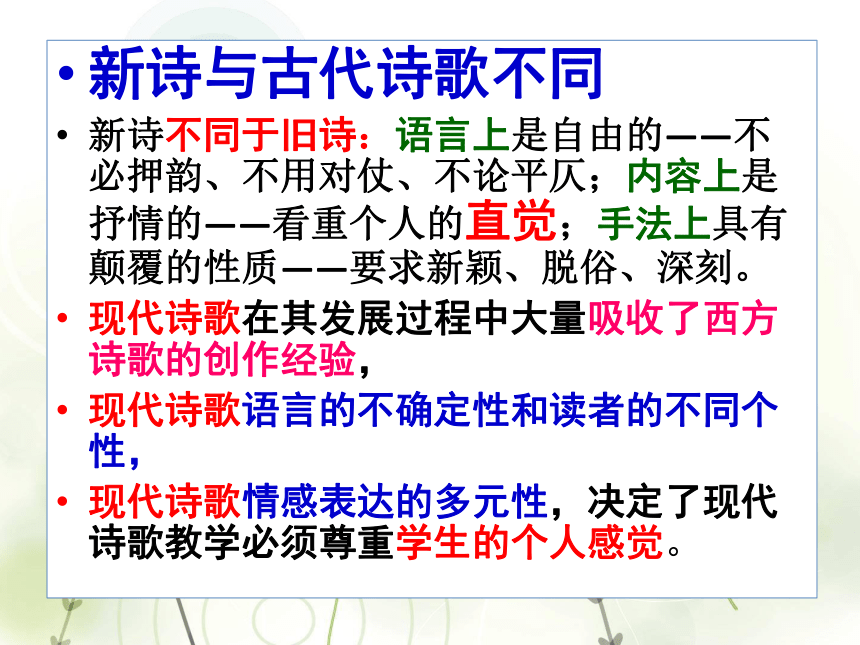

新诗与古代诗歌不同

新诗不同于旧诗:语言上是自由的——不必押韵、不用对仗、不论平仄;内容上是抒情的——看重个人的直觉;手法上具有颠覆的性质——要求新颖、脱俗、深刻。

现代诗歌在其发展过程中大量吸收了西方诗歌的创作经验,

现代诗歌语言的不确定性和读者的不同个性,

现代诗歌情感表达的多元性,决定了现代诗歌教学必须尊重学生的个人感觉。

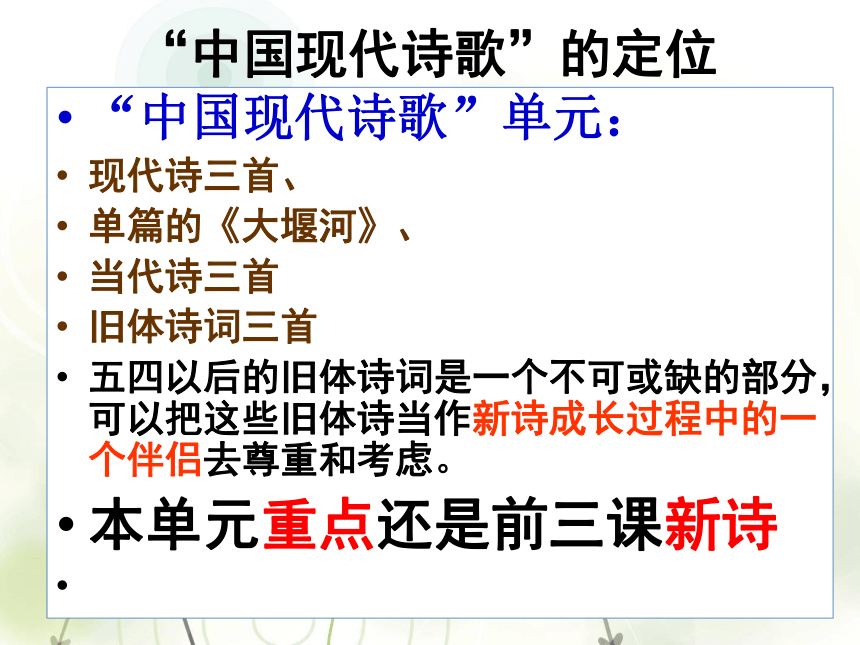

“中国现代诗歌”的定位“中国现代诗歌”单元:

现代诗三首、

单篇的《大堰河》、

当代诗三首

旧体诗词三首

五四以后的旧体诗词是一个不可或缺的部分,可以把这些旧体诗当作新诗成长过程中的一个伴侣去尊重和考虑。

本单元重点还是前三课新诗

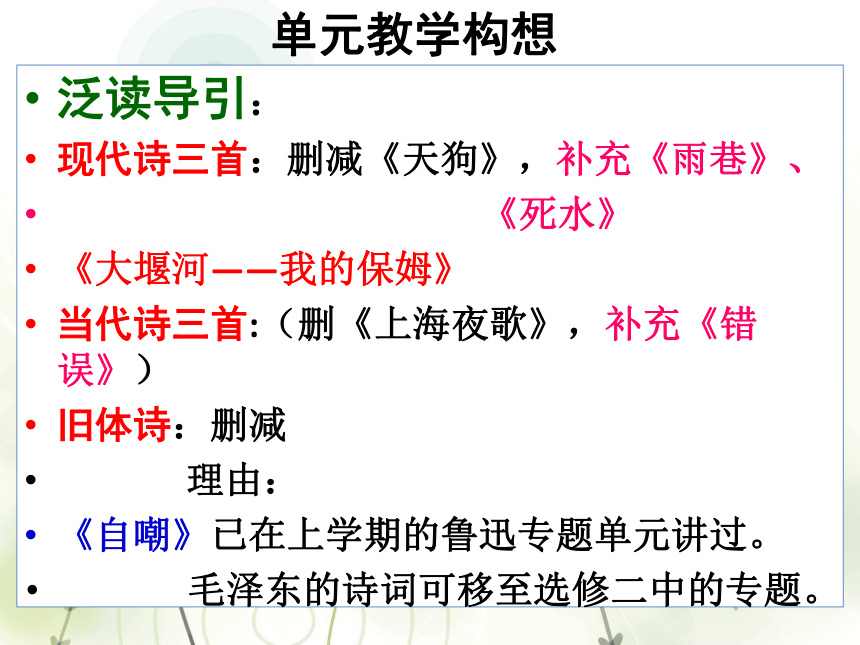

单元教学构想 泛读导引:

现代诗三首:删减《天狗》,补充《雨巷》、

《死水》

《大堰河——我的保姆》

当代诗三首:(删《上海夜歌》,补充《错误》)

旧体诗:删减

理由:

《自嘲》已在上学期的鲁迅专题单元讲过。

毛泽东的诗词可移至选修二中的专题。

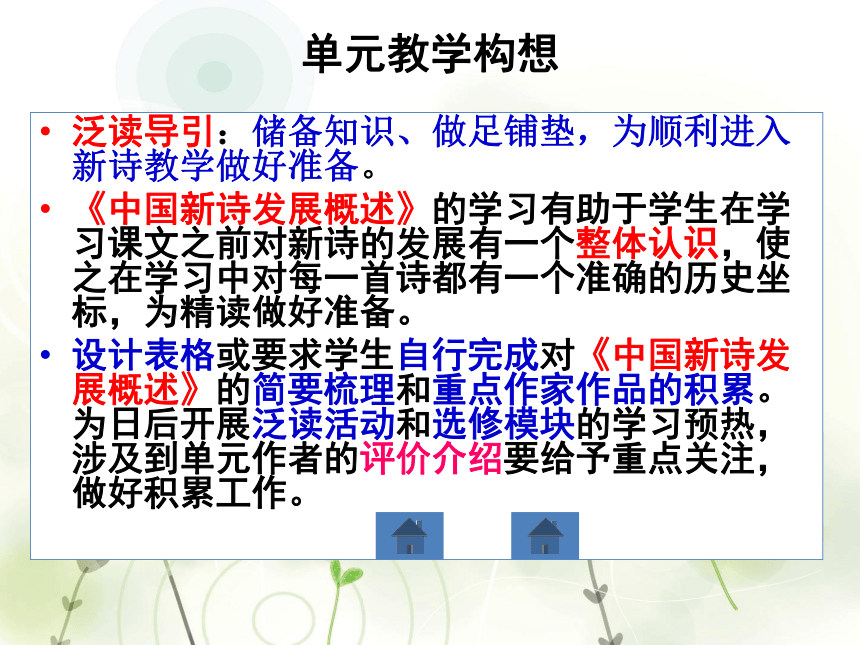

单元教学构想 泛读导引:储备知识、做足铺垫,为顺利进入新诗教学做好准备。

《中国新诗发展概述》的学习有助于学生在学习课文之前对新诗的发展有一个整体认识,使之在学习中对每一首诗都有一个准确的历史坐标,为精读做好准备。

设计表格或要求学生自行完成对《中国新诗发展概述》的简要梳理和重点作家作品的积累。为日后开展泛读活动和选修模块的学习预热,涉及到单元作者的评价介绍要给予重点关注,做好积累工作。

新诗教学的几个关键词

举象、入境、移情

词语、意义、直觉

“举象”、“入境”、“移情” “举象”:理解诗歌中的意象和形象。

“入境”:进入情境。

“移情”:学生与文本、与作者之间的情感经验对接。

通过举象、入境、移情,让学生的心灵自由飞翔。

举象“举象”,一是列举诗歌中所有或关键的意象。现代诗歌中,意象是诗歌表达情感的关键。

如《雨巷》中的“丁香”,还有“丁香般的姑娘”。了解诗中的意象所代表的内涵,是进行诗歌解读的基础。

二是构建诗歌的形象或图像,即根据诗歌中的意象或其他描写,在头脑中构思一个形象或一幅图画。要尊重学生的个性化解读。

《再别康桥》,引导学生紧扣诗人提取的几个单纯的意象:“云彩”“金柳”“柔波”“清草”“星辉”, 将这些意象和“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”这些简单的动词融合在一起,使每一幅画面变成了动态的画面,给人以立体感,使学生在心中产生对诗人在相思、别离和相聚间奔波的强烈的共鸣,感受作者那难以言表的惆怅和无尽的哀愁。

按照“分析所写之象—把握所用之法—探究所抒之情”的主线,理解形象、获得情感体验和审美愉悦,进而拓展学习有相关意象的古典诗词,使鉴赏系统化,达到举一反三、触类旁通的效果。

徐志摩的《再别康桥》,“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”一句,用夕阳中美丽、动人的新娘来比喻柔美的金柳。引导学生深入分析,探寻作者把“金柳”比喻成“新娘”的原因,很容易体会到诗人对康河爱恋难舍的深情。

在此基础上进一步拓展训练,让学生结合与“柳”相关的古典诗词,系统掌握“柳”这一意象的特殊内涵。

“柳”具有送别、留恋、伤感的意味。

1“柳”“留”二字谐音,经常暗喻离别。“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,表现了柳永对恋人的怀念。

2“柳”多种于檐前屋后,常作故乡的象征。“一上高楼万里愁,蒹葭杨柳似汀洲”,抒发了许浑对故乡的无限牵挂。

3.“柳”絮飘忽不定,常作遣愁的凭借。“试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮。梅子黄时雨”,形象地诠释了贺铸此时忧愁的深刻程度。

学生学习富于灵动飘逸之美的现代诗时,没有语言障碍,感觉亲切自然。古今融会,让知识得到循序渐进的合理迁移,可以让学生在意象分析中有效把握鉴赏的技巧。现代诗歌受到古典诗歌的烛照熏染,

“丁香” “ 梧桐” 等古典意象大量存现于一些现代诗歌中。

与古典诗歌相较,现代诗歌的意象选取、技法运用等维度的建构不仅根植于古典诗歌,更受到西方现代诗歌的影响。要练就一双善于发现“现代” 的眼睛。

尝试着用新诗的思维术讲解郑愁予的《错误》一诗,为何要选取这首诗呢? 在人教版中学教材中, 这首诗恰恰最不易借用新诗的思维术, 它不仅富有古典意境, 而且借用了大量古典意象。……这首诗究竟是不是全然的古典意味呢? 诗中有两个渗透着现代性内涵的诗句常常被人忽视, 即“寂寞的城”和“过客”。

“过客’”是现代派诗歌中与‘荒原’ 并置的现代意象, 抒发的是在时间的链条中, 从过去到未来的富有动态感的情怀, 诗中‘过客’的生命和价值追求的终极指向何方? ‘达达的’ 马蹄的动态之音和‘过客’ 的动感形态打破了古典诗歌所崇尚的静态和谐的审美意识, 也超越了古代诗人以虚静、闲适的心境面对自然万物的人格特点, 同时与诗中首句的‘打’、 ‘走过’ 遥遥相应。适应现代社会的文化需要,现代诗歌注重“情趣”和“意象”的强力扩展、轻视“意境”构拟。

这种相对着意促进意象增长、轻视意境构拟的潮流体现了现代文化对现代诗歌的意象组合的渗入,值得我们重视的有以下几个方面:

其一是现代诗歌的意象创造方面的多义性多重性的表现大大增加,不再拘于古典传统的单一的形态和内涵,中国现代诗人在诗的形象和意境上并没有重返中国的古典诗歌传统,而是接近西方象征诗歌的形式规律和审美意识,同样是讲究诗歌的形象和意境,但中国现代诗歌中所描写的事物景象往往具有表层意义又象征性地暗示和烘托出更深层次的感情与微妙观念。

以戴望舒为代表的“现代诗派”在诗感的审美尺度上明确追求一种恰如其分的隐藏度。这表明现代诗人在走出传统而面对诗歌如何适应于表达现代生活和现代人的精神特征时的重要选择,他们从另一个方面使传统的意象组合获得现代的生命力。如戴望舒的《雨巷》、卞之琳的《断章》等作品,显然有意识地对诗的意象加深加曲,其复杂的感觉和繁复的表现再一次体现了中国现代诗人在对诗的意象创造的多义性多重性方面所取得的共同认识。

其二是现代诗歌在音韵格律的自由解放中,从应合现代文化自由伸展的内在本质特征的精神性因素出发,诗人们十分注重反复研磨包孕着现代人不同心绪和情感的纷繁意象,却在一定的程度上忽略了现代诗歌意境的形成和传统的天人合一文化意识的关系。对于许多中国现代诗人来说,意象的强力扩展则恰恰为精神的自由发展提供了新的手段和表现自我的可能性。它也能充分显示中国诗人处在历史大变革中追踪自由的思绪、坦露放恣的人性、寻求奇异的飞动的“狂飙突进”的新文化精神,因此这样的追求自然获得了充分的重视。其实,与这一情形相吻合的是,现代诗歌的创作成果本身具有鲜明优胜的意境者并不多,徐志摩的《再别康桥》、《雪花的快乐》,冯至的《我是一条小河》,闻一多的《死水》,戴望舒的《雨巷》,艾青的《雪落在中国的土地上》,穆旦的《春》等诗稍胜一筹,但是,如果以中国古典诗歌的意境理想及其艺术标准来衡量,上述诗歌中的意象并不浑融一体、意境不那么和谐之处仍清晰可见。

其三是现代诗歌在意象的选择上,诗人自我的形象占据了相当显赫的位置,这恰好极大地应合了现代中国人心理情感的独立不阿而又激切宣泄的自由性,满足了现代诗人寻求意象创造的壮丽雄奇的比较鲜明的“建设意识”。

中国现代诗歌意象构成中反复贯穿诗人的自我抒情主人公形象的这一历史事实本身就深藏着“开辟鸿荒的大我”、“立在地球边上放号”的现代新文化精神,它正是与现代社会的个性蓬勃发展、人的自我价值获得肯定的文化背景相吻合的。“对于长期处于‘不把人当作人’的封建统治下,已经习惯于将个人价值泯灭在封建伦理原则之下的中华民族,这无疑是伟大的解放与觉醒。这对于习惯于压抑自己的情感、心灵不自由的中国人,自然也是破天荒的。”它是中国现代诗人从古典诗歌的庄严而沉重的负担下解放出来所获得的自我独立不依的发展空间之所在,借此,中国诗歌的一直被严酷地掩压、禁锢的“自我意识”前所未有地得到了强化。

如郭沫若的《天狗》,诗歌意象都是诗人的自我形象,这正是中国现代诗歌根据现代社会焕然一新的语言环境所作出的新的创造,古老传统的压抑、沉郁、滞重与悲苦在这样一片轩昂急切、胸襟开阔的“绝端的自由,绝端的自主”的新潮流中日渐收束和褪去。

举象 ——“词语”

对于诗歌语言而言,它和我们所说的自然语言肯定是有区别的,它的逻辑句法本性虽然存在,但通过词语组合的形式,往往要把自然语言规定了的意义空间进行扩充。也就是说诗歌的语言是反对日常语言的陈词滥调、反对约定俗成的语言方式的。比如海子,在命名和创造这个意义上,他重新命名了麦子或者说在诗歌意义上直接命名了麦子这一词语,并将它延伸到麦地、村庄、马匹、粮仓、河流、树木等意象系统,几乎涵盖了整个中国农业社会,并在此基础上建立了别于前人和同时代诗人的独特语言方式,体现出诗歌的语言创造性价值。

余光中的《乡愁》借邮票、船票、坟墓、海峡这些具体的实物,把抽象的乡愁具体化了,变成具体可感的东西,表达作者渴望与亲人团聚,渴望祖国统一的强烈愿望。

细细品味它的语言,就会发现其实是它呈现的这样四个场景击中了我们心中最柔软的地方:幼小离家,新婚离别,生死两隔,故土难回。而这四个场景贯穿了人生一些最艰难的时刻。

举象 ——“词语”教学中尽可能多的使用引导性的、暗示性的语句,比如,“请闭上你的眼睛想象一下”、“你闻到了什么味道”、“不理会别人,只管用你自己的话说”、“如果是你,你将会……”,

引导学生通过换用词语来体会表情达意效果上的差异。

比如:“金柳”“新娘”换成“翠柳”“少女”可不可以?“柳、留”音近而折杨柳枝送别是中国传统的习俗,诗人笔下康桥河畔夕阳中的柳树,金色符合客观实景,更重要的是柳枝,映在波光里的金色的倒影无比艳丽,叫人联想到了金装的仪态万千的新娘。表明诗人对这里一草一树的依恋,竟像蜜月中的爱侣那样难舍难分,这种缠绵感是“少女”不可替代的。可见,“金柳”这一意象是富有创新性的,具有诗人的独特的个性特征。

相同的还有“油油的”换成“柔柔的”在表意上有什么不同?

举象 ——“词语”入境所谓“入境”,一是入作者之境,即作者生活的年代是怎么样的,作者创作诗歌时的社会背景怎样。二是入自己之境,即自己根据诗歌会联想到什么样的情境,与作者的情境又有什么样的联系。

如《雨巷》,引领学生进入作者所生活的年代,大致了解作者在创作本诗时的社会背景。

了解作品背景,抓准解读诗歌的切入点

教材中所选编的现代诗歌大都是篇章不长,文词明白,正因为这样往往就容易只读到它的表层,而忽略它内涵的一些东西。要让学生能够解读诗歌的内涵,必不可少对作品背景的了解——这是能否正确解读诗歌思想的关键。

徐志摩的《再别康桥》虽然充满浪漫色彩,但如果没有对中国“五四”过后那“冷酷如铁、黑暗如漆”的黑暗现实的了解,没有对徐志摩当时极大的忧郁、苦闷与感伤的了解, 学生就很可能只读到诗中表层的美丽而很难从诗中解读出他对当对自由幸福的追求和对理想世界的向往。

相关背景作铺垫, 对帮助学生理解作者的创作意图、诗歌中形象及思想的把握都起着很大的作用。

诗歌不是去迎合某种东西,不是或者说不仅仅是去反映通常人们所说的诸如时代主旋律、主流意识形态和道德律令之类的主流价值。与此相反,诗歌更多的应该是诗人的一种自我指认。很多时候,它可能只是我们内心情感世界的一个隐秘的呈现,也可能只是我们与这个世界千丝万缕联系中一个短暂的、难以捕捉的瞬间,但它与个人密切相关。

入境 ——“意义”意义首先应该是诗人灵魂的一个映像,然后再由此来折射我们的时代和现实。

《士兵突击》中许三多说:活着有什么意义?活着本身就是意义。他强调活着的意义就在于生命状态的呈现。

诗歌也是如此,它的意义就是诗人灵魂的一个呈现。

“匡时济危”的时代主题:诗人独立的“自我意识”融入“社会大众话语”中。

现代诗歌的对于爱情生命意志的追怀和颂赞,无论是郭沫若的“炽烈而透明”,徐志摩的“浓丽华美”,戴望舒的哀怨而迷朦、轻柔而孤寂,闻一多的清切而风趣,……都普遍构成了对于传统文化的巨大挑战和有效反拨,这一文学实践正可视为中国新文学的现代化进程中充满探寻和对话渴望的文化发展的潜在力量,其文化效应是无法估量的,正是由于现代文化的介入而使现代爱情诗才产生出远比古典爱情诗更为强大的活力。

《再别康桥》

“彩虹似的梦”—— 诗人曾经的理想?

过于关注诗歌形而上的意义而忽视了诗人的情感世界。

这首诗写于1928 年11 月。1928年对徐志摩来说有着特别的意义,这一年的3月,徐志摩深恋的林徽因和梁思成结婚了。徐、林恋是众所皆知的事实,且他们最初的恋情就发生在剑桥。徐志摩所恋的女子嫁作他人妇,旧地重游,感慨万千之余,诗人的这份情感又能向何人诉说呢?他只能悄悄的来,悄悄的走,把这份情感当作一个虚幻的彩虹似的梦沉淀在内心深处。把握了这一点,再结合诗歌轻柔的语言,舒缓的节奏以及那一幅幅流动的画面所展示的幽美意境来赏析,我们就不难发现,诗歌就是由此来纪念过去的一段美好的情感,无论是说它展示一种凄楚的离愁也好,还是表现了诗人的优雅也罢,每位读者结合自己的生活阅历和情感经验对它进行的赏析都是对诗歌的一种丰富。

艾青的《大堰河,我的保姆》,当讲到其中“紫色的灵魂”时,会提问:作者为什么要用“紫色”?

一个学生的观点是,紫色是对灵魂的一个比喻,我觉得紫色的灵魂实际上是指苦难的灵魂,血液结痂后是紫色的,伤痕是紫色的。我们通常会纠正这里紫色是高贵的意思,这和中国古老的文化积淀有关,比如皇帝住的地方叫紫禁城,当上官叫紫袍玉带加身,在中国古代,紫色是一种高贵的颜色。

课后反思学生的解释是有道理的,苦难的灵魂好像也很贴切。紫色在中国古代好像也不完全代表高贵,比如孔子在《论语·阳货》中就说“恶紫夺朱”,紫夺朱就是邪代正。金庸《天龙八部》中的阿朱阿紫,明显紫有邪的意思。

以创作背景为切入点,让学生产生共鸣理解诗意。

无论是古典诗歌,还是现代诗歌,其核心都是情感。所有现代诗歌在创作的过程中都被作者寄予了深厚的情感,并与其创作者所处的时代背景密切联系。对创作于特殊时代及被作者寄予特殊情感的现代诗歌的理解,不能抛开其创作的背景和抹煞其暗含的作者情感倾向。

海子的《面朝大海春暖花开》一诗,教学的难点是海子对幸福的理解和其内心的绝望。初读这首诗歌时,读者容易被诗歌所描绘的“喂马劈柴周游世界”的美好生活所吸引,对“面朝大海,春暖花开”的恬淡生活充满向往。然而,本诗写于海子去世前的两个月,这就透露出一个重要的信息:它是否就是海子告别尘世的离别诗?生活只能在“今天”进行,而海子的“幸福”“明天”才能开始,那么海子真的是个“幸福的人”吗?从此诗写作背景出发,我们才能抓住诗歌真实的情感基调:这是一种幸福的绝望。

从陌生的文本中,寻找读者与诗人共同的言语,完成彼此跨越时空的沟通。共同寻找诗人的“足迹”,在诗人的“留痕”中体悟“诗歌”自身的“述说”。

移情所谓“移情”,字面意思是情感的转移,即情感经验的对接,就是将自己在生活中、在其他阅读中积累的情感经验,与诗歌中的情感经验进行比较,从而产生共鸣,使之转化为自己的情感内存。

也就是读者(学生)的情感经验与文本、与作者的情感经验进行对接。每个人的个性、生活经历、阅读体验与他人是不一样的,对于诗歌中所表达情感的认识也不尽相同,那就需要将情感经验进行对接,结合个人的情感经验,去理解诗歌所表达的思想感情。

解诗是对于作品审美特性再创造的过程。强烈的参与创造意识使读者走进诗美的世界。

朱自清先生讲的“细心看几遍”,“读者运用自己的想象力搭起桥来”以完成对现代诗中省略的空间的填补,讲的就是读者再创造的过程。“言有尽而意无穷”。

歌咏母爱、歌咏爱情所包含的女性文化觉醒和“以诗去思想”的新的文化形态的出现。

许多现代诗人就是从古典诗歌意识中获得彻底解放的有非常鲜明的个人化特质的。尽管如此,现代诗歌明显增强了伴随着忧伤与哀愁的“母爱情感”的表现倾向。艾青的《大堰河———我的保姆》等都比古典诗歌更加重视“感性抒情与翩然风姿”,试图开掘出女性特有的生命意识、情感意象和她们内心闪动的瞬间感悟,以此取代古典诗歌的那种女性文化意识模糊朦胧或普遍压抑的一种单调而悠长的忧伤,其整体的生命感和整体的情绪烘托出诗人对女性文化意识的深切关注。

从这个意义上说,现代诗歌因为具有了女性文化觉醒的意义而获得了自己的生命力,它仿佛与时间一同流淌的“波浪”一样是无法回头与古典诗歌的“幽咽山泉”相比拟的。

把情感作为贯穿全诗的主线,体会诗歌深层的意蕴。

郑愁予的《错误》主旨理解

写思妇盼望归人的执著的爱情”;

“我”知道女子在寂寞中等“我”,但“我”却只是“过客”,“我”让女子等待、盼望、误会、失望伤心,“我”捉弄了她;

“我”对“你”的追求和遭拒,表现“你”对爱情的专一执著,抒写“我”爱情的真诚和失意的怅惘。

让学生们通过作者所选取的意象以及贯穿全文的情感来体会诗歌深层的意蕴。引导学生在诵读的基础上,体味作者从字里行间凸现的跌宕的情感波澜,体味诗词深层的意蕴。

诗歌既是“言志”、“言情”的载体,其语言内涵必是丰富复杂的,那么在解读其中的“志”与“情”就应允许我们在“体情”上有主观的见地。

清代的王夫之就说过:“诗人以一致之思,读者各以其情而自得”,现代诗歌教学的鉴赏品味应建立在学生自我思考的基础上,使“诗人心中之诗”最终成为“我心中之诗”。

移情 ——“直觉”

直觉过程中,感知、情感、观察、分析、思维和理解都贯穿其中,它对诗歌创作和诗歌鉴赏来说都是一个复杂的心理过程。

我们需要的是经过阅读和其他诸如生活阅历情感经历等的积淀而形成的对文本的直觉能力,不唯书本,不唯权威,要相信自己对文本的直观感受。

移情 ——“直觉”朱光潜先生说过,读一首诗和作一首诗都常常经过艰辛的思索,思索之后一旦豁然贯通,全诗的境界于是像灵光一现似地突现在眼前,使人心旷神怡,忘怀一切,这种现象就是直觉,也就是禅家所谓的悟。其实在很多时候,直觉往往是最能准确的把握诗歌的意义的。当然这种直觉需要我们对诗歌有一定的阅读积累及生活情感积累。

海子的诗歌《面朝大海,春暖花开》。

直觉依赖自己的直觉进行阅读——我们首先感知的东西,即客观对象是大海。大海是一个什么样的意象呢?大海是自由,是包容,是归宿。大海的背后是什么?是尘世,是尘世中生活的人们。单从大海这个意象而言,海子就是背对尘世生活的。

从诗歌语言传达出来的信息也可指证这一点,开始海子还希望在尘世找到一个世外桃源,过着简单、自由的,没有复杂人际关系的生活,但接着他又马上否定掉了,认为那幸福如闪电——是转瞬即逝、虚无缥缈的。给河流山川重新命名,其实是对日常司空见惯的事物进行重新审视。这种审视结果是什么呢?——是那灿烂的前程,及有情人终成眷属的尘世幸福生活都不是他想要的,他只愿独自一人,看海市蜃楼上的春暖花开。愿你们——我只愿,这实际上是一个二元对立的结构,它和我不愿——我只愿是同构的。如果我们对诗歌阅读有较丰厚的积淀的话,除了把大海作为一种归宿,我们还可以把它看做是一个充满自由的、纯洁的精神世界。

海子就是通过对这种形而下的、感性的尘世幸福生活的描绘来表达自己对洁净的精神世界的向往,无论是想象中的、还是现实中的尘世幸福,海子都不在其中,他渴望的是生活在诗歌理想中,过一种充满诗意的生活。现实中哪有不受物质羁绊的、单纯的精神生活和诗歌王国呢?无疑这首诗歌表达的是海子对洁净的精神世界的向往。

诗之所以可读,在于它与现实生活的若即若离,而诗之所以耐读,则是因为诗人在诗与现实之间找到了一个有效的支点,找到了一个人群视野之外的盲点。诗与生活太近则易平白流俗,太远则易晦涩无根,所以,好的诗歌就是因为它与生活的这种恰如其分的距离,如何在诗歌当中寻找留在诗人精神世界的关于生活的点滴烙印,是准确把诗歌的一个突破口,也是课堂诗歌教学应注意的地方。

激趣 比较阅读在比较阅读中提高思辨的能力——有比较才有鉴别

将比较阅读引进诗歌教学,可以帮助学生识别诗歌优劣、雅俗等方面的差异,促使他们追求优雅的心理和行动成为一种自觉,从而逐步养成纯正的文学趣味。因此,遵循“比较异同—探究根源—辩证思考”的思路,将有助于提高学生的审美和思辨能力,让所学诗歌融入学生的文化血脉,从根本上实现诗歌教学的终极目标。

戴望舒的《雨巷》《雨巷》充分借用了李璟的《摊破浣溪沙》“手卷真珠上玉钩, 依前春恨锁重楼。风里落花谁是主, 思悠悠。青鸟不传云外信, 丁香空结雨中愁。回首绿波三楚暮, 接天流” 的意境。

相较两词, 戴诗中将抒情主人公设置为“我”。“我”是一个忧郁、彷徨的现代青年, 同时, 将“丁香” 拓展为“丁香一样的姑娘”。(1) 出示《雨巷》与《摊破浣溪沙》;

(2) 朗读比较两诗抒情主人公;

(3) 探究两诗表达的情感。

这三个问题的核心指向是“抒情主人公”。戴诗将潜隐的抒情方式, 通过明露的抒情主人公“我”的设置, 强化的“丁香” 与“ 姑娘” 的关系, 将古典诗歌追求的“余韵” 等审美境界, 转变为现代的情景: 表现出现代人的寂寥、忧郁、彷徨和感伤, 而非古人的“伤春” 情愫。这是古典诗性美和现代象征主义熔铸的典范, 而后者应是现代诗歌教学课堂上, 超越古典诗歌的教学重点的首选。

品读出现代诗歌与古典诗歌迥异的东西, 是现代诗歌文本解读上应着力研探的一个重要向度。

《致橡树》《致橡树》是意象比较集中的篇目,学生会注意到表情表意的意象,我们不一定非给学生意象的定义,但可以让学生把第一单元中也用这种形象承载感情的诗歌再找出来,归纳共同点梳理发现规律。

《致橡树》涉及到爱情观,可以让学生把前一单元古诗中的爱情观作一整理,然后再讨论,还可以涉及到观念的变化问题。

挖掘文本本身的魅力——感召学生心灵。

品读《致橡树》,一味停留在诗歌本身的无休止挖掘上,很快会索然寡味。

教学的整体思路是:除完成必然的规定性的内容外,把本诗作为一个拓展性阅读、研究性学习的模板。就有意识以这首诗为“跳板”让学生感觉,引导学生认识为什么今天我们认为这首诗并不晦涩,而当年却会被命名为“朦胧诗”?从而将学生的视野由局部的诗歌本身投射到“文革”后期的特定历史语境中,顺势引出“朦胧诗”中更为经典、历史意义更为鲜明的优秀作品,在深入的品味、探讨之后,再回过来反观课文,兜了这样一个圈子,学生对这一类作品所蕴涵的深厚的历史价值、人文价值、思想价值、文学价值一下子恍然大悟,有的学生会在课堂上被诗人北岛作品的悲剧英雄气质感动得泪光闪现,有的学生课后主动去查找相关资料对“朦胧诗”作出概念性的界定……

对会产生多种理解的地方要有一定敏感性。

例如:“我有我红硕的花朵,像沉重的叹息,又像英勇的火炬。”

对“沉重的叹息”的理解有以下几种:

女性也像男性一样,肩负着责任,这叹息代表女性的一种责任感;女性对苦难有着比男性更坚忍的承受力;女性比男性更多愁善感等等。

舒婷的《致橡树》和裴多菲的《我愿意是急流》题材相似,艺术风格相近,都是通过描绘意象,讴歌诗人心目中理想的爱情。然而,这两首诗流露的却是不同时代、不同性别、不同国家的诗人对爱情的不同追求和思考,令人回味无穷。

舒婷的《致橡树》是中国女性人格尊严的宣言书。联系中国的历史来分析这首诗,我们才能深刻领会作者的思想感情。自古以来,中国女子没有独立的社会地位,是男人的附属物;并且,这首诗写于1977年,经历了十年浩劫,人与人之间的信任感几乎消失殆尽,不知道要到哪里寻找真爱。因此,舒婷一反几千年的封建传统,发出振聋发聩的呼喊———绝不像攀缘的凌霄花,借你的高枝炫耀自己!

《我愿意是急流》则是欧洲热血男儿的奉献之歌。裴多菲是欧洲革命中的英勇斗士,深受西方文化的熏陶,他对爱情的态度,“既无需动机,亦不追求结果,只是享受爱情本身”。为此,他愿意冒一切的危险和承受一切的折磨,让爱情自由地翱翔,上达精神领域。这种爱情观是战争时期追求以“忠诚”为核心的骑士文化的投影。

通过引导学生比较这两首诗的内容题材、思想感情、表达技巧、语言风格上的差异,探究诗人产生这些分歧的内因和外因,可以让学生更全面、更深刻地去理解爱情:尊严,我所欲也;奉献,我所应当也。二者若可得兼,爱情更加美满。

要让现代诗成为学生走近文学经典,走向优秀文化的桥梁,就应该采取灵活多样,深受学生喜爱的方式进行教学,让诗歌成为滋养学生精神的清澈源泉。

《也许》《也许》从情感入手,挖掘父爱;也可与雨果的《明日破晓时分》对照,从不同的表达情感的方式入手体会闻一多诗歌创作中对古典诗歌传统技法的继承。

《也许》让人想起周国平的《妞妞——一个父亲的札记》,同样是痛失幼女,同样是深沉细腻、痛彻心肺的父爱。

《也许》

(1)诵读本诗和《江城子》,两首诗都很“静”,“静”从何来?

《也许》的作者把死去的女儿当作“睡着了”的小女孩,他叫夜鹰、青蛙、蝙蝠不要吵,父亲要让女儿“睡”在一个安静的地方,体现了对女儿呵护之情。

《江城子》中作者现实生活凄凉无人可说,而在梦中见到妻子又是万般感慨,千言万语说不出口,只有静默无言。

(2)两首诗中都有虚幻的场景,一为想象,一为梦境,区别在哪?

《也许》是悲痛不已的父亲写给早夭的女儿,他要轻轻地唱一首安魂曲送女儿去往童话世界。

《江城子》是永难忘情的丈夫写给早逝的妻子,他要用往昔生活的熟悉场景怀念相知相伴的爱人。

单元活动设计 1.分组梳理《中国新诗发展概述》

形式:手抄报、图表

2、组成“现代诗歌鉴赏沙龙”讲诗、解诗。

2.举行班级、年级的诗歌朗诵会。

3.依据学生不同特点开展有层次、有个性的书面表达和交流。鼓励学生向校广播站、文学社、诗社投稿。

“诗意校园”活动。

“二四制”萌芽诗集。

谢谢指导

唤醒 现代诗歌的教学现状地位尴尬:中考阅读不考,高考阅读不测,作文更是“诗歌除外”。像极了高贵的“怨妇”, 气质不凡, 却“ 便纵有千种风情,更与何人说”……

现代诗歌教学严重边缘化

最富于幻想、最富有激情的中学生远离了诗歌,冷落了美学

人文精神的萎顿要养成纯正的文学趣味,我们最好从读诗入手。能欣赏诗,自然能欣赏小说戏剧及其他种类文学。

——朱光潜 诗歌是米酿成的酒 或问:诗与文之辨?答曰:二者意岂有异,唯是体裁词语不同耳。意喻之米,文喻之炊而为饭,诗喻之酿而为酒。饭不变米形,酒形质俱变。

——清代诗评家吴乔《围炉诗话》

现代诗歌的想象性更表现在情与理的矛盾之间,有一种变异的逻辑,也就是所谓无理而妙。

诗的境界是理想境界,是从时间与空间中执著一微点而加以永恒化与普遍化。它可以在无数心灵中继续复现,虽复现却不落于陈腐,因为它能够在每一个欣赏者的当时当境的特殊性格与情趣中吸取新鲜生命。诗的境界在刹那中见终古,在微尘中显大千,在有限中寓无限。 ——朱光潜 美国关于诗歌教学的著名实验:

题目:诗是什么?

答题要求:

1、先把一张白纸剪裁或折叠成某一特定样式

2、然后再发表自己的看法。

学生的多样答法:

1、将纸剪成两个“心”形——诗必须由作者的心通往读者的心;

2、将纸剪成螺旋形——诗是心情的螺旋上升;

3、将纸剪碎——诗是从破碎的心中涌出的;

4、将纸原封不动地退回,什么是诗只能由写在上面的东西自己来解释。……

实验结果:诗歌在每个学生的心里是不同的,诗歌的情感是多元的,在更多的时候要依靠个人的感觉去理解并加以内化。新诗与古代诗歌的相通之处

新诗单元紧承古代诗歌单元,作为诗歌发展的两个阶段,二者在一些基本的鉴赏方法上有相通之处,可以借鉴古代诗歌的阅读鉴赏经验处理新诗。

“新诗”的称谓是胡适首先定的音,是相对于旧诗的一种提法。

“新”就是“改变”—— “诗形”的改变,

抒情本质是不变的

新诗单元的学习依然应该紧扣情感进行。

新诗与古代诗歌不同

新诗不同于旧诗:语言上是自由的——不必押韵、不用对仗、不论平仄;内容上是抒情的——看重个人的直觉;手法上具有颠覆的性质——要求新颖、脱俗、深刻。

现代诗歌在其发展过程中大量吸收了西方诗歌的创作经验,

现代诗歌语言的不确定性和读者的不同个性,

现代诗歌情感表达的多元性,决定了现代诗歌教学必须尊重学生的个人感觉。

“中国现代诗歌”的定位“中国现代诗歌”单元:

现代诗三首、

单篇的《大堰河》、

当代诗三首

旧体诗词三首

五四以后的旧体诗词是一个不可或缺的部分,可以把这些旧体诗当作新诗成长过程中的一个伴侣去尊重和考虑。

本单元重点还是前三课新诗

单元教学构想 泛读导引:

现代诗三首:删减《天狗》,补充《雨巷》、

《死水》

《大堰河——我的保姆》

当代诗三首:(删《上海夜歌》,补充《错误》)

旧体诗:删减

理由:

《自嘲》已在上学期的鲁迅专题单元讲过。

毛泽东的诗词可移至选修二中的专题。

单元教学构想 泛读导引:储备知识、做足铺垫,为顺利进入新诗教学做好准备。

《中国新诗发展概述》的学习有助于学生在学习课文之前对新诗的发展有一个整体认识,使之在学习中对每一首诗都有一个准确的历史坐标,为精读做好准备。

设计表格或要求学生自行完成对《中国新诗发展概述》的简要梳理和重点作家作品的积累。为日后开展泛读活动和选修模块的学习预热,涉及到单元作者的评价介绍要给予重点关注,做好积累工作。

新诗教学的几个关键词

举象、入境、移情

词语、意义、直觉

“举象”、“入境”、“移情” “举象”:理解诗歌中的意象和形象。

“入境”:进入情境。

“移情”:学生与文本、与作者之间的情感经验对接。

通过举象、入境、移情,让学生的心灵自由飞翔。

举象“举象”,一是列举诗歌中所有或关键的意象。现代诗歌中,意象是诗歌表达情感的关键。

如《雨巷》中的“丁香”,还有“丁香般的姑娘”。了解诗中的意象所代表的内涵,是进行诗歌解读的基础。

二是构建诗歌的形象或图像,即根据诗歌中的意象或其他描写,在头脑中构思一个形象或一幅图画。要尊重学生的个性化解读。

《再别康桥》,引导学生紧扣诗人提取的几个单纯的意象:“云彩”“金柳”“柔波”“清草”“星辉”, 将这些意象和“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”这些简单的动词融合在一起,使每一幅画面变成了动态的画面,给人以立体感,使学生在心中产生对诗人在相思、别离和相聚间奔波的强烈的共鸣,感受作者那难以言表的惆怅和无尽的哀愁。

按照“分析所写之象—把握所用之法—探究所抒之情”的主线,理解形象、获得情感体验和审美愉悦,进而拓展学习有相关意象的古典诗词,使鉴赏系统化,达到举一反三、触类旁通的效果。

徐志摩的《再别康桥》,“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”一句,用夕阳中美丽、动人的新娘来比喻柔美的金柳。引导学生深入分析,探寻作者把“金柳”比喻成“新娘”的原因,很容易体会到诗人对康河爱恋难舍的深情。

在此基础上进一步拓展训练,让学生结合与“柳”相关的古典诗词,系统掌握“柳”这一意象的特殊内涵。

“柳”具有送别、留恋、伤感的意味。

1“柳”“留”二字谐音,经常暗喻离别。“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,表现了柳永对恋人的怀念。

2“柳”多种于檐前屋后,常作故乡的象征。“一上高楼万里愁,蒹葭杨柳似汀洲”,抒发了许浑对故乡的无限牵挂。

3.“柳”絮飘忽不定,常作遣愁的凭借。“试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮。梅子黄时雨”,形象地诠释了贺铸此时忧愁的深刻程度。

学生学习富于灵动飘逸之美的现代诗时,没有语言障碍,感觉亲切自然。古今融会,让知识得到循序渐进的合理迁移,可以让学生在意象分析中有效把握鉴赏的技巧。现代诗歌受到古典诗歌的烛照熏染,

“丁香” “ 梧桐” 等古典意象大量存现于一些现代诗歌中。

与古典诗歌相较,现代诗歌的意象选取、技法运用等维度的建构不仅根植于古典诗歌,更受到西方现代诗歌的影响。要练就一双善于发现“现代” 的眼睛。

尝试着用新诗的思维术讲解郑愁予的《错误》一诗,为何要选取这首诗呢? 在人教版中学教材中, 这首诗恰恰最不易借用新诗的思维术, 它不仅富有古典意境, 而且借用了大量古典意象。……这首诗究竟是不是全然的古典意味呢? 诗中有两个渗透着现代性内涵的诗句常常被人忽视, 即“寂寞的城”和“过客”。

“过客’”是现代派诗歌中与‘荒原’ 并置的现代意象, 抒发的是在时间的链条中, 从过去到未来的富有动态感的情怀, 诗中‘过客’的生命和价值追求的终极指向何方? ‘达达的’ 马蹄的动态之音和‘过客’ 的动感形态打破了古典诗歌所崇尚的静态和谐的审美意识, 也超越了古代诗人以虚静、闲适的心境面对自然万物的人格特点, 同时与诗中首句的‘打’、 ‘走过’ 遥遥相应。适应现代社会的文化需要,现代诗歌注重“情趣”和“意象”的强力扩展、轻视“意境”构拟。

这种相对着意促进意象增长、轻视意境构拟的潮流体现了现代文化对现代诗歌的意象组合的渗入,值得我们重视的有以下几个方面:

其一是现代诗歌的意象创造方面的多义性多重性的表现大大增加,不再拘于古典传统的单一的形态和内涵,中国现代诗人在诗的形象和意境上并没有重返中国的古典诗歌传统,而是接近西方象征诗歌的形式规律和审美意识,同样是讲究诗歌的形象和意境,但中国现代诗歌中所描写的事物景象往往具有表层意义又象征性地暗示和烘托出更深层次的感情与微妙观念。

以戴望舒为代表的“现代诗派”在诗感的审美尺度上明确追求一种恰如其分的隐藏度。这表明现代诗人在走出传统而面对诗歌如何适应于表达现代生活和现代人的精神特征时的重要选择,他们从另一个方面使传统的意象组合获得现代的生命力。如戴望舒的《雨巷》、卞之琳的《断章》等作品,显然有意识地对诗的意象加深加曲,其复杂的感觉和繁复的表现再一次体现了中国现代诗人在对诗的意象创造的多义性多重性方面所取得的共同认识。

其二是现代诗歌在音韵格律的自由解放中,从应合现代文化自由伸展的内在本质特征的精神性因素出发,诗人们十分注重反复研磨包孕着现代人不同心绪和情感的纷繁意象,却在一定的程度上忽略了现代诗歌意境的形成和传统的天人合一文化意识的关系。对于许多中国现代诗人来说,意象的强力扩展则恰恰为精神的自由发展提供了新的手段和表现自我的可能性。它也能充分显示中国诗人处在历史大变革中追踪自由的思绪、坦露放恣的人性、寻求奇异的飞动的“狂飙突进”的新文化精神,因此这样的追求自然获得了充分的重视。其实,与这一情形相吻合的是,现代诗歌的创作成果本身具有鲜明优胜的意境者并不多,徐志摩的《再别康桥》、《雪花的快乐》,冯至的《我是一条小河》,闻一多的《死水》,戴望舒的《雨巷》,艾青的《雪落在中国的土地上》,穆旦的《春》等诗稍胜一筹,但是,如果以中国古典诗歌的意境理想及其艺术标准来衡量,上述诗歌中的意象并不浑融一体、意境不那么和谐之处仍清晰可见。

其三是现代诗歌在意象的选择上,诗人自我的形象占据了相当显赫的位置,这恰好极大地应合了现代中国人心理情感的独立不阿而又激切宣泄的自由性,满足了现代诗人寻求意象创造的壮丽雄奇的比较鲜明的“建设意识”。

中国现代诗歌意象构成中反复贯穿诗人的自我抒情主人公形象的这一历史事实本身就深藏着“开辟鸿荒的大我”、“立在地球边上放号”的现代新文化精神,它正是与现代社会的个性蓬勃发展、人的自我价值获得肯定的文化背景相吻合的。“对于长期处于‘不把人当作人’的封建统治下,已经习惯于将个人价值泯灭在封建伦理原则之下的中华民族,这无疑是伟大的解放与觉醒。这对于习惯于压抑自己的情感、心灵不自由的中国人,自然也是破天荒的。”它是中国现代诗人从古典诗歌的庄严而沉重的负担下解放出来所获得的自我独立不依的发展空间之所在,借此,中国诗歌的一直被严酷地掩压、禁锢的“自我意识”前所未有地得到了强化。

如郭沫若的《天狗》,诗歌意象都是诗人的自我形象,这正是中国现代诗歌根据现代社会焕然一新的语言环境所作出的新的创造,古老传统的压抑、沉郁、滞重与悲苦在这样一片轩昂急切、胸襟开阔的“绝端的自由,绝端的自主”的新潮流中日渐收束和褪去。

举象 ——“词语”

对于诗歌语言而言,它和我们所说的自然语言肯定是有区别的,它的逻辑句法本性虽然存在,但通过词语组合的形式,往往要把自然语言规定了的意义空间进行扩充。也就是说诗歌的语言是反对日常语言的陈词滥调、反对约定俗成的语言方式的。比如海子,在命名和创造这个意义上,他重新命名了麦子或者说在诗歌意义上直接命名了麦子这一词语,并将它延伸到麦地、村庄、马匹、粮仓、河流、树木等意象系统,几乎涵盖了整个中国农业社会,并在此基础上建立了别于前人和同时代诗人的独特语言方式,体现出诗歌的语言创造性价值。

余光中的《乡愁》借邮票、船票、坟墓、海峡这些具体的实物,把抽象的乡愁具体化了,变成具体可感的东西,表达作者渴望与亲人团聚,渴望祖国统一的强烈愿望。

细细品味它的语言,就会发现其实是它呈现的这样四个场景击中了我们心中最柔软的地方:幼小离家,新婚离别,生死两隔,故土难回。而这四个场景贯穿了人生一些最艰难的时刻。

举象 ——“词语”教学中尽可能多的使用引导性的、暗示性的语句,比如,“请闭上你的眼睛想象一下”、“你闻到了什么味道”、“不理会别人,只管用你自己的话说”、“如果是你,你将会……”,

引导学生通过换用词语来体会表情达意效果上的差异。

比如:“金柳”“新娘”换成“翠柳”“少女”可不可以?“柳、留”音近而折杨柳枝送别是中国传统的习俗,诗人笔下康桥河畔夕阳中的柳树,金色符合客观实景,更重要的是柳枝,映在波光里的金色的倒影无比艳丽,叫人联想到了金装的仪态万千的新娘。表明诗人对这里一草一树的依恋,竟像蜜月中的爱侣那样难舍难分,这种缠绵感是“少女”不可替代的。可见,“金柳”这一意象是富有创新性的,具有诗人的独特的个性特征。

相同的还有“油油的”换成“柔柔的”在表意上有什么不同?

举象 ——“词语”入境所谓“入境”,一是入作者之境,即作者生活的年代是怎么样的,作者创作诗歌时的社会背景怎样。二是入自己之境,即自己根据诗歌会联想到什么样的情境,与作者的情境又有什么样的联系。

如《雨巷》,引领学生进入作者所生活的年代,大致了解作者在创作本诗时的社会背景。

了解作品背景,抓准解读诗歌的切入点

教材中所选编的现代诗歌大都是篇章不长,文词明白,正因为这样往往就容易只读到它的表层,而忽略它内涵的一些东西。要让学生能够解读诗歌的内涵,必不可少对作品背景的了解——这是能否正确解读诗歌思想的关键。

徐志摩的《再别康桥》虽然充满浪漫色彩,但如果没有对中国“五四”过后那“冷酷如铁、黑暗如漆”的黑暗现实的了解,没有对徐志摩当时极大的忧郁、苦闷与感伤的了解, 学生就很可能只读到诗中表层的美丽而很难从诗中解读出他对当对自由幸福的追求和对理想世界的向往。

相关背景作铺垫, 对帮助学生理解作者的创作意图、诗歌中形象及思想的把握都起着很大的作用。

诗歌不是去迎合某种东西,不是或者说不仅仅是去反映通常人们所说的诸如时代主旋律、主流意识形态和道德律令之类的主流价值。与此相反,诗歌更多的应该是诗人的一种自我指认。很多时候,它可能只是我们内心情感世界的一个隐秘的呈现,也可能只是我们与这个世界千丝万缕联系中一个短暂的、难以捕捉的瞬间,但它与个人密切相关。

入境 ——“意义”意义首先应该是诗人灵魂的一个映像,然后再由此来折射我们的时代和现实。

《士兵突击》中许三多说:活着有什么意义?活着本身就是意义。他强调活着的意义就在于生命状态的呈现。

诗歌也是如此,它的意义就是诗人灵魂的一个呈现。

“匡时济危”的时代主题:诗人独立的“自我意识”融入“社会大众话语”中。

现代诗歌的对于爱情生命意志的追怀和颂赞,无论是郭沫若的“炽烈而透明”,徐志摩的“浓丽华美”,戴望舒的哀怨而迷朦、轻柔而孤寂,闻一多的清切而风趣,……都普遍构成了对于传统文化的巨大挑战和有效反拨,这一文学实践正可视为中国新文学的现代化进程中充满探寻和对话渴望的文化发展的潜在力量,其文化效应是无法估量的,正是由于现代文化的介入而使现代爱情诗才产生出远比古典爱情诗更为强大的活力。

《再别康桥》

“彩虹似的梦”—— 诗人曾经的理想?

过于关注诗歌形而上的意义而忽视了诗人的情感世界。

这首诗写于1928 年11 月。1928年对徐志摩来说有着特别的意义,这一年的3月,徐志摩深恋的林徽因和梁思成结婚了。徐、林恋是众所皆知的事实,且他们最初的恋情就发生在剑桥。徐志摩所恋的女子嫁作他人妇,旧地重游,感慨万千之余,诗人的这份情感又能向何人诉说呢?他只能悄悄的来,悄悄的走,把这份情感当作一个虚幻的彩虹似的梦沉淀在内心深处。把握了这一点,再结合诗歌轻柔的语言,舒缓的节奏以及那一幅幅流动的画面所展示的幽美意境来赏析,我们就不难发现,诗歌就是由此来纪念过去的一段美好的情感,无论是说它展示一种凄楚的离愁也好,还是表现了诗人的优雅也罢,每位读者结合自己的生活阅历和情感经验对它进行的赏析都是对诗歌的一种丰富。

艾青的《大堰河,我的保姆》,当讲到其中“紫色的灵魂”时,会提问:作者为什么要用“紫色”?

一个学生的观点是,紫色是对灵魂的一个比喻,我觉得紫色的灵魂实际上是指苦难的灵魂,血液结痂后是紫色的,伤痕是紫色的。我们通常会纠正这里紫色是高贵的意思,这和中国古老的文化积淀有关,比如皇帝住的地方叫紫禁城,当上官叫紫袍玉带加身,在中国古代,紫色是一种高贵的颜色。

课后反思学生的解释是有道理的,苦难的灵魂好像也很贴切。紫色在中国古代好像也不完全代表高贵,比如孔子在《论语·阳货》中就说“恶紫夺朱”,紫夺朱就是邪代正。金庸《天龙八部》中的阿朱阿紫,明显紫有邪的意思。

以创作背景为切入点,让学生产生共鸣理解诗意。

无论是古典诗歌,还是现代诗歌,其核心都是情感。所有现代诗歌在创作的过程中都被作者寄予了深厚的情感,并与其创作者所处的时代背景密切联系。对创作于特殊时代及被作者寄予特殊情感的现代诗歌的理解,不能抛开其创作的背景和抹煞其暗含的作者情感倾向。

海子的《面朝大海春暖花开》一诗,教学的难点是海子对幸福的理解和其内心的绝望。初读这首诗歌时,读者容易被诗歌所描绘的“喂马劈柴周游世界”的美好生活所吸引,对“面朝大海,春暖花开”的恬淡生活充满向往。然而,本诗写于海子去世前的两个月,这就透露出一个重要的信息:它是否就是海子告别尘世的离别诗?生活只能在“今天”进行,而海子的“幸福”“明天”才能开始,那么海子真的是个“幸福的人”吗?从此诗写作背景出发,我们才能抓住诗歌真实的情感基调:这是一种幸福的绝望。

从陌生的文本中,寻找读者与诗人共同的言语,完成彼此跨越时空的沟通。共同寻找诗人的“足迹”,在诗人的“留痕”中体悟“诗歌”自身的“述说”。

移情所谓“移情”,字面意思是情感的转移,即情感经验的对接,就是将自己在生活中、在其他阅读中积累的情感经验,与诗歌中的情感经验进行比较,从而产生共鸣,使之转化为自己的情感内存。

也就是读者(学生)的情感经验与文本、与作者的情感经验进行对接。每个人的个性、生活经历、阅读体验与他人是不一样的,对于诗歌中所表达情感的认识也不尽相同,那就需要将情感经验进行对接,结合个人的情感经验,去理解诗歌所表达的思想感情。

解诗是对于作品审美特性再创造的过程。强烈的参与创造意识使读者走进诗美的世界。

朱自清先生讲的“细心看几遍”,“读者运用自己的想象力搭起桥来”以完成对现代诗中省略的空间的填补,讲的就是读者再创造的过程。“言有尽而意无穷”。

歌咏母爱、歌咏爱情所包含的女性文化觉醒和“以诗去思想”的新的文化形态的出现。

许多现代诗人就是从古典诗歌意识中获得彻底解放的有非常鲜明的个人化特质的。尽管如此,现代诗歌明显增强了伴随着忧伤与哀愁的“母爱情感”的表现倾向。艾青的《大堰河———我的保姆》等都比古典诗歌更加重视“感性抒情与翩然风姿”,试图开掘出女性特有的生命意识、情感意象和她们内心闪动的瞬间感悟,以此取代古典诗歌的那种女性文化意识模糊朦胧或普遍压抑的一种单调而悠长的忧伤,其整体的生命感和整体的情绪烘托出诗人对女性文化意识的深切关注。

从这个意义上说,现代诗歌因为具有了女性文化觉醒的意义而获得了自己的生命力,它仿佛与时间一同流淌的“波浪”一样是无法回头与古典诗歌的“幽咽山泉”相比拟的。

把情感作为贯穿全诗的主线,体会诗歌深层的意蕴。

郑愁予的《错误》主旨理解

写思妇盼望归人的执著的爱情”;

“我”知道女子在寂寞中等“我”,但“我”却只是“过客”,“我”让女子等待、盼望、误会、失望伤心,“我”捉弄了她;

“我”对“你”的追求和遭拒,表现“你”对爱情的专一执著,抒写“我”爱情的真诚和失意的怅惘。

让学生们通过作者所选取的意象以及贯穿全文的情感来体会诗歌深层的意蕴。引导学生在诵读的基础上,体味作者从字里行间凸现的跌宕的情感波澜,体味诗词深层的意蕴。

诗歌既是“言志”、“言情”的载体,其语言内涵必是丰富复杂的,那么在解读其中的“志”与“情”就应允许我们在“体情”上有主观的见地。

清代的王夫之就说过:“诗人以一致之思,读者各以其情而自得”,现代诗歌教学的鉴赏品味应建立在学生自我思考的基础上,使“诗人心中之诗”最终成为“我心中之诗”。

移情 ——“直觉”

直觉过程中,感知、情感、观察、分析、思维和理解都贯穿其中,它对诗歌创作和诗歌鉴赏来说都是一个复杂的心理过程。

我们需要的是经过阅读和其他诸如生活阅历情感经历等的积淀而形成的对文本的直觉能力,不唯书本,不唯权威,要相信自己对文本的直观感受。

移情 ——“直觉”朱光潜先生说过,读一首诗和作一首诗都常常经过艰辛的思索,思索之后一旦豁然贯通,全诗的境界于是像灵光一现似地突现在眼前,使人心旷神怡,忘怀一切,这种现象就是直觉,也就是禅家所谓的悟。其实在很多时候,直觉往往是最能准确的把握诗歌的意义的。当然这种直觉需要我们对诗歌有一定的阅读积累及生活情感积累。

海子的诗歌《面朝大海,春暖花开》。

直觉依赖自己的直觉进行阅读——我们首先感知的东西,即客观对象是大海。大海是一个什么样的意象呢?大海是自由,是包容,是归宿。大海的背后是什么?是尘世,是尘世中生活的人们。单从大海这个意象而言,海子就是背对尘世生活的。

从诗歌语言传达出来的信息也可指证这一点,开始海子还希望在尘世找到一个世外桃源,过着简单、自由的,没有复杂人际关系的生活,但接着他又马上否定掉了,认为那幸福如闪电——是转瞬即逝、虚无缥缈的。给河流山川重新命名,其实是对日常司空见惯的事物进行重新审视。这种审视结果是什么呢?——是那灿烂的前程,及有情人终成眷属的尘世幸福生活都不是他想要的,他只愿独自一人,看海市蜃楼上的春暖花开。愿你们——我只愿,这实际上是一个二元对立的结构,它和我不愿——我只愿是同构的。如果我们对诗歌阅读有较丰厚的积淀的话,除了把大海作为一种归宿,我们还可以把它看做是一个充满自由的、纯洁的精神世界。

海子就是通过对这种形而下的、感性的尘世幸福生活的描绘来表达自己对洁净的精神世界的向往,无论是想象中的、还是现实中的尘世幸福,海子都不在其中,他渴望的是生活在诗歌理想中,过一种充满诗意的生活。现实中哪有不受物质羁绊的、单纯的精神生活和诗歌王国呢?无疑这首诗歌表达的是海子对洁净的精神世界的向往。

诗之所以可读,在于它与现实生活的若即若离,而诗之所以耐读,则是因为诗人在诗与现实之间找到了一个有效的支点,找到了一个人群视野之外的盲点。诗与生活太近则易平白流俗,太远则易晦涩无根,所以,好的诗歌就是因为它与生活的这种恰如其分的距离,如何在诗歌当中寻找留在诗人精神世界的关于生活的点滴烙印,是准确把诗歌的一个突破口,也是课堂诗歌教学应注意的地方。

激趣 比较阅读在比较阅读中提高思辨的能力——有比较才有鉴别

将比较阅读引进诗歌教学,可以帮助学生识别诗歌优劣、雅俗等方面的差异,促使他们追求优雅的心理和行动成为一种自觉,从而逐步养成纯正的文学趣味。因此,遵循“比较异同—探究根源—辩证思考”的思路,将有助于提高学生的审美和思辨能力,让所学诗歌融入学生的文化血脉,从根本上实现诗歌教学的终极目标。

戴望舒的《雨巷》《雨巷》充分借用了李璟的《摊破浣溪沙》“手卷真珠上玉钩, 依前春恨锁重楼。风里落花谁是主, 思悠悠。青鸟不传云外信, 丁香空结雨中愁。回首绿波三楚暮, 接天流” 的意境。

相较两词, 戴诗中将抒情主人公设置为“我”。“我”是一个忧郁、彷徨的现代青年, 同时, 将“丁香” 拓展为“丁香一样的姑娘”。(1) 出示《雨巷》与《摊破浣溪沙》;

(2) 朗读比较两诗抒情主人公;

(3) 探究两诗表达的情感。

这三个问题的核心指向是“抒情主人公”。戴诗将潜隐的抒情方式, 通过明露的抒情主人公“我”的设置, 强化的“丁香” 与“ 姑娘” 的关系, 将古典诗歌追求的“余韵” 等审美境界, 转变为现代的情景: 表现出现代人的寂寥、忧郁、彷徨和感伤, 而非古人的“伤春” 情愫。这是古典诗性美和现代象征主义熔铸的典范, 而后者应是现代诗歌教学课堂上, 超越古典诗歌的教学重点的首选。

品读出现代诗歌与古典诗歌迥异的东西, 是现代诗歌文本解读上应着力研探的一个重要向度。

《致橡树》《致橡树》是意象比较集中的篇目,学生会注意到表情表意的意象,我们不一定非给学生意象的定义,但可以让学生把第一单元中也用这种形象承载感情的诗歌再找出来,归纳共同点梳理发现规律。

《致橡树》涉及到爱情观,可以让学生把前一单元古诗中的爱情观作一整理,然后再讨论,还可以涉及到观念的变化问题。

挖掘文本本身的魅力——感召学生心灵。

品读《致橡树》,一味停留在诗歌本身的无休止挖掘上,很快会索然寡味。

教学的整体思路是:除完成必然的规定性的内容外,把本诗作为一个拓展性阅读、研究性学习的模板。就有意识以这首诗为“跳板”让学生感觉,引导学生认识为什么今天我们认为这首诗并不晦涩,而当年却会被命名为“朦胧诗”?从而将学生的视野由局部的诗歌本身投射到“文革”后期的特定历史语境中,顺势引出“朦胧诗”中更为经典、历史意义更为鲜明的优秀作品,在深入的品味、探讨之后,再回过来反观课文,兜了这样一个圈子,学生对这一类作品所蕴涵的深厚的历史价值、人文价值、思想价值、文学价值一下子恍然大悟,有的学生会在课堂上被诗人北岛作品的悲剧英雄气质感动得泪光闪现,有的学生课后主动去查找相关资料对“朦胧诗”作出概念性的界定……

对会产生多种理解的地方要有一定敏感性。

例如:“我有我红硕的花朵,像沉重的叹息,又像英勇的火炬。”

对“沉重的叹息”的理解有以下几种:

女性也像男性一样,肩负着责任,这叹息代表女性的一种责任感;女性对苦难有着比男性更坚忍的承受力;女性比男性更多愁善感等等。

舒婷的《致橡树》和裴多菲的《我愿意是急流》题材相似,艺术风格相近,都是通过描绘意象,讴歌诗人心目中理想的爱情。然而,这两首诗流露的却是不同时代、不同性别、不同国家的诗人对爱情的不同追求和思考,令人回味无穷。

舒婷的《致橡树》是中国女性人格尊严的宣言书。联系中国的历史来分析这首诗,我们才能深刻领会作者的思想感情。自古以来,中国女子没有独立的社会地位,是男人的附属物;并且,这首诗写于1977年,经历了十年浩劫,人与人之间的信任感几乎消失殆尽,不知道要到哪里寻找真爱。因此,舒婷一反几千年的封建传统,发出振聋发聩的呼喊———绝不像攀缘的凌霄花,借你的高枝炫耀自己!

《我愿意是急流》则是欧洲热血男儿的奉献之歌。裴多菲是欧洲革命中的英勇斗士,深受西方文化的熏陶,他对爱情的态度,“既无需动机,亦不追求结果,只是享受爱情本身”。为此,他愿意冒一切的危险和承受一切的折磨,让爱情自由地翱翔,上达精神领域。这种爱情观是战争时期追求以“忠诚”为核心的骑士文化的投影。

通过引导学生比较这两首诗的内容题材、思想感情、表达技巧、语言风格上的差异,探究诗人产生这些分歧的内因和外因,可以让学生更全面、更深刻地去理解爱情:尊严,我所欲也;奉献,我所应当也。二者若可得兼,爱情更加美满。

要让现代诗成为学生走近文学经典,走向优秀文化的桥梁,就应该采取灵活多样,深受学生喜爱的方式进行教学,让诗歌成为滋养学生精神的清澈源泉。

《也许》《也许》从情感入手,挖掘父爱;也可与雨果的《明日破晓时分》对照,从不同的表达情感的方式入手体会闻一多诗歌创作中对古典诗歌传统技法的继承。

《也许》让人想起周国平的《妞妞——一个父亲的札记》,同样是痛失幼女,同样是深沉细腻、痛彻心肺的父爱。

《也许》

(1)诵读本诗和《江城子》,两首诗都很“静”,“静”从何来?

《也许》的作者把死去的女儿当作“睡着了”的小女孩,他叫夜鹰、青蛙、蝙蝠不要吵,父亲要让女儿“睡”在一个安静的地方,体现了对女儿呵护之情。

《江城子》中作者现实生活凄凉无人可说,而在梦中见到妻子又是万般感慨,千言万语说不出口,只有静默无言。

(2)两首诗中都有虚幻的场景,一为想象,一为梦境,区别在哪?

《也许》是悲痛不已的父亲写给早夭的女儿,他要轻轻地唱一首安魂曲送女儿去往童话世界。

《江城子》是永难忘情的丈夫写给早逝的妻子,他要用往昔生活的熟悉场景怀念相知相伴的爱人。

单元活动设计 1.分组梳理《中国新诗发展概述》

形式:手抄报、图表

2、组成“现代诗歌鉴赏沙龙”讲诗、解诗。

2.举行班级、年级的诗歌朗诵会。

3.依据学生不同特点开展有层次、有个性的书面表达和交流。鼓励学生向校广播站、文学社、诗社投稿。

“诗意校园”活动。

“二四制”萌芽诗集。

谢谢指导