山东省日照市实验中学2024-2025学年七年级上学期 历史期末试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省日照市实验中学2024-2025学年七年级上学期 历史期末试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 364.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山东省日照市实验中学2024-2025学年七年级上历史期末试题

一、选择题(共50分。)

1.新石器时代某遗址还保留着打进地下的成排木桩,以及大量带榫(sǔn)卯的木梁架结构,此外还发现有企口(榫槽相接)地板,雕花栏杆等。复原起来,这是一种将房子架高起来的干栏式建筑。该遗址最有可能是( )

A.半坡文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.河姆渡文化

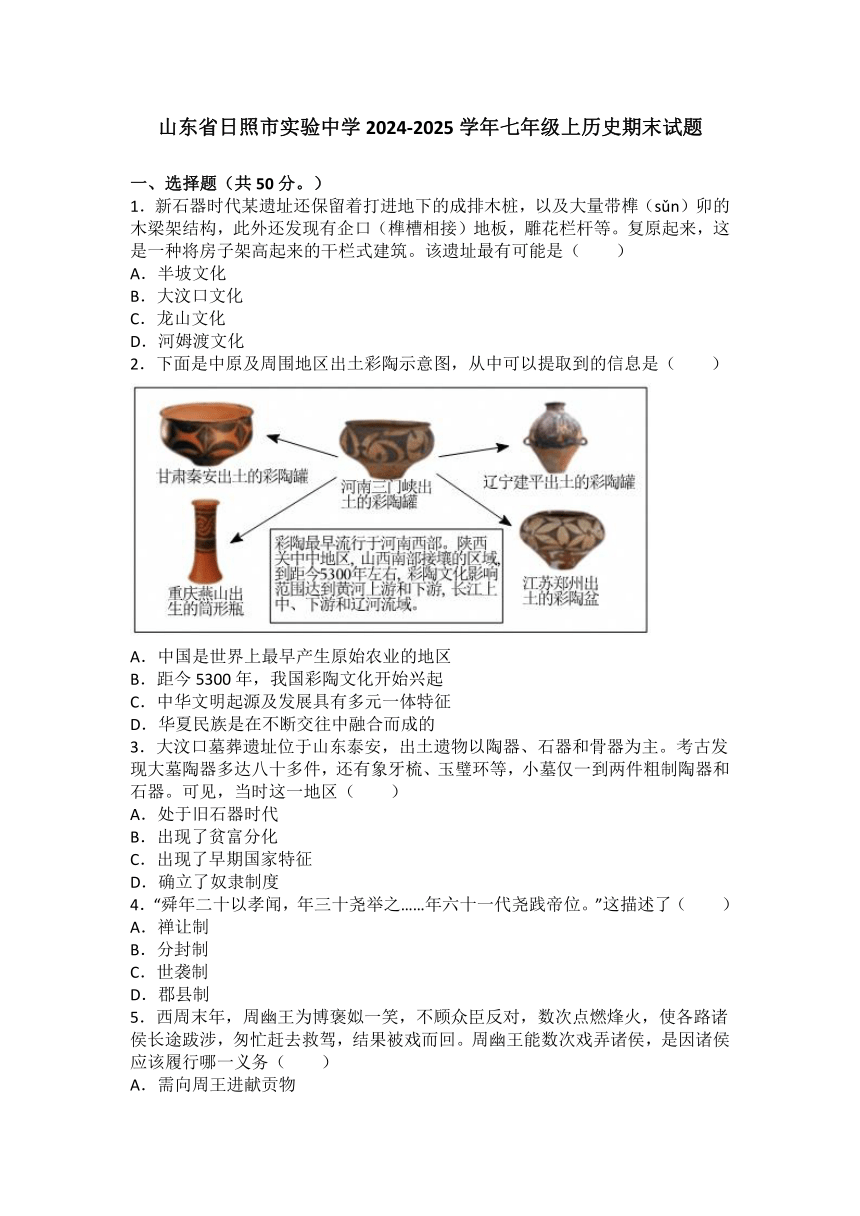

2.下面是中原及周围地区出土彩陶示意图,从中可以提取到的信息是( )

A.中国是世界上最早产生原始农业的地区

B.距今5300年,我国彩陶文化开始兴起

C.中华文明起源及发展具有多元一体特征

D.华夏民族是在不断交往中融合而成的

3.大汶口墓葬遗址位于山东泰安,出土遗物以陶器、石器和骨器为主。考古发现大墓陶器多达八十多件,还有象牙梳、玉璧环等,小墓仅一到两件粗制陶器和石器。可见,当时这一地区( )

A.处于旧石器时代

B.出现了贫富分化

C.出现了早期国家特征

D.确立了奴隶制度

4.“舜年二十以孝闻,年三十尧举之……年六十一代尧践帝位。”这描述了( )

A.禅让制

B.分封制

C.世袭制

D.郡县制

5.西周末年,周幽王为博褒姒一笑,不顾众臣反对,数次点燃烽火,使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾,结果被戏而回。周幽王能数次戏弄诸侯,是因诸侯应该履行哪一义务( )

A.需向周王进献贡物

B.需要服从周王调兵

C.需要巩固疆土

D.需要定期朝见

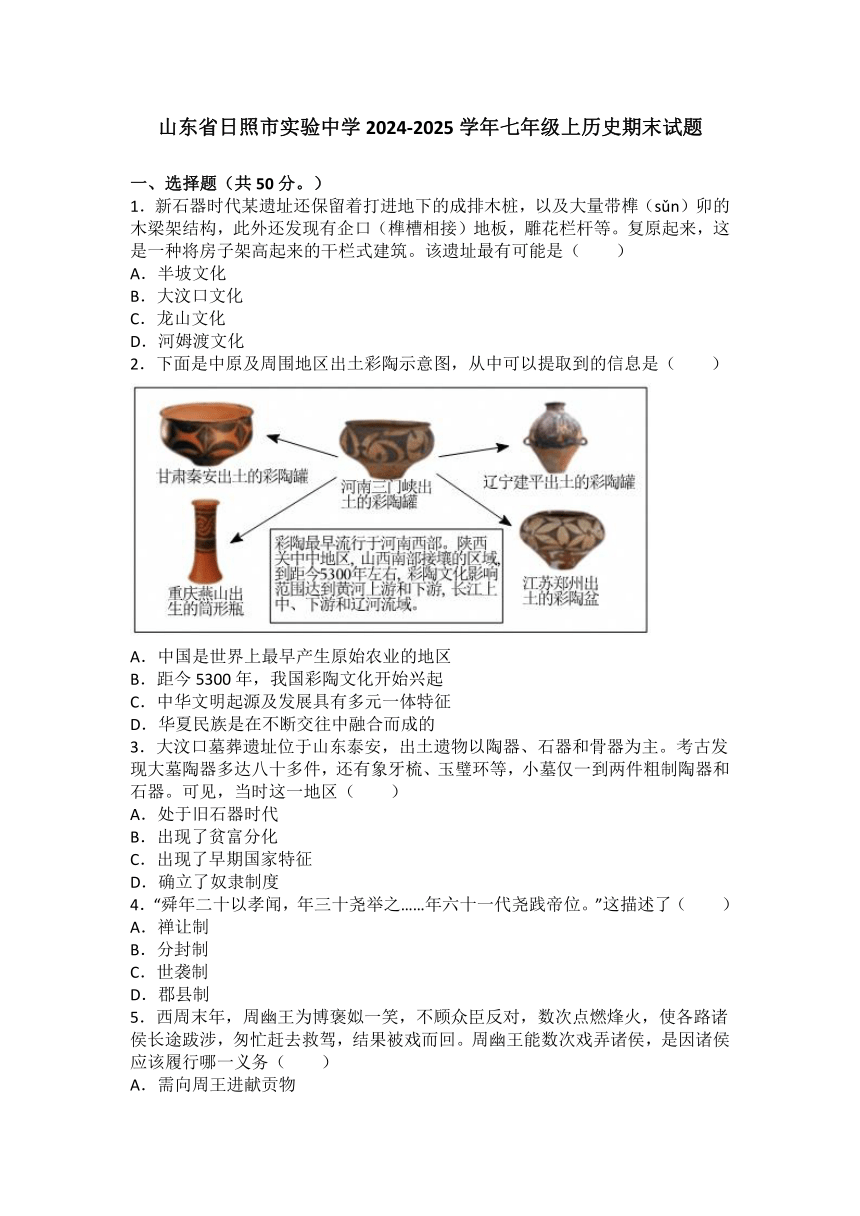

6.《春牛图》反映了我国立春重要的民俗一“鞭打春牛”。春牛不是活的耕牛,而是泥捏纸粘的“土牛”。据考证,约成书于战国的《周礼》有对这一习俗的最早记载。这一习俗反映了( )

A.铁农具使用推动生产发展

B.牛耕在西周时期已得到推广

C.我国古代农耕经济的发达

D.生产方式对生活习俗的影响

7.许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.奴隶制开始瓦解

B.封建制度确立

C.生产力飞速发展

D.诸侯兼并战争

8.《荀子 议兵》中说道:“齐之技击不可以遇魏之武卒,魏之武卒不可以遇秦之锐士。”“秦之锐士”实力的强大主要得益于商鞅变法中的( )

A.确立县制

B.严明法度

C.奖励军功

D.鼓励耕织

9.战国时期,诸子百家各提出不同的思想主张,以下材料体现的共同思想是( )

A.以民为本

B.崇德尚贤

C.天人合一

D.兼爱非攻

10.有人将中华文明起源到两汉时期的历史发展历程分为“前帝制时代”和“帝制时代”。若按此划分,其中分界的主要标志是( )

A.夏朝建立

B.盘庚迁殷

C.秦朝统一

D.楚汉之争

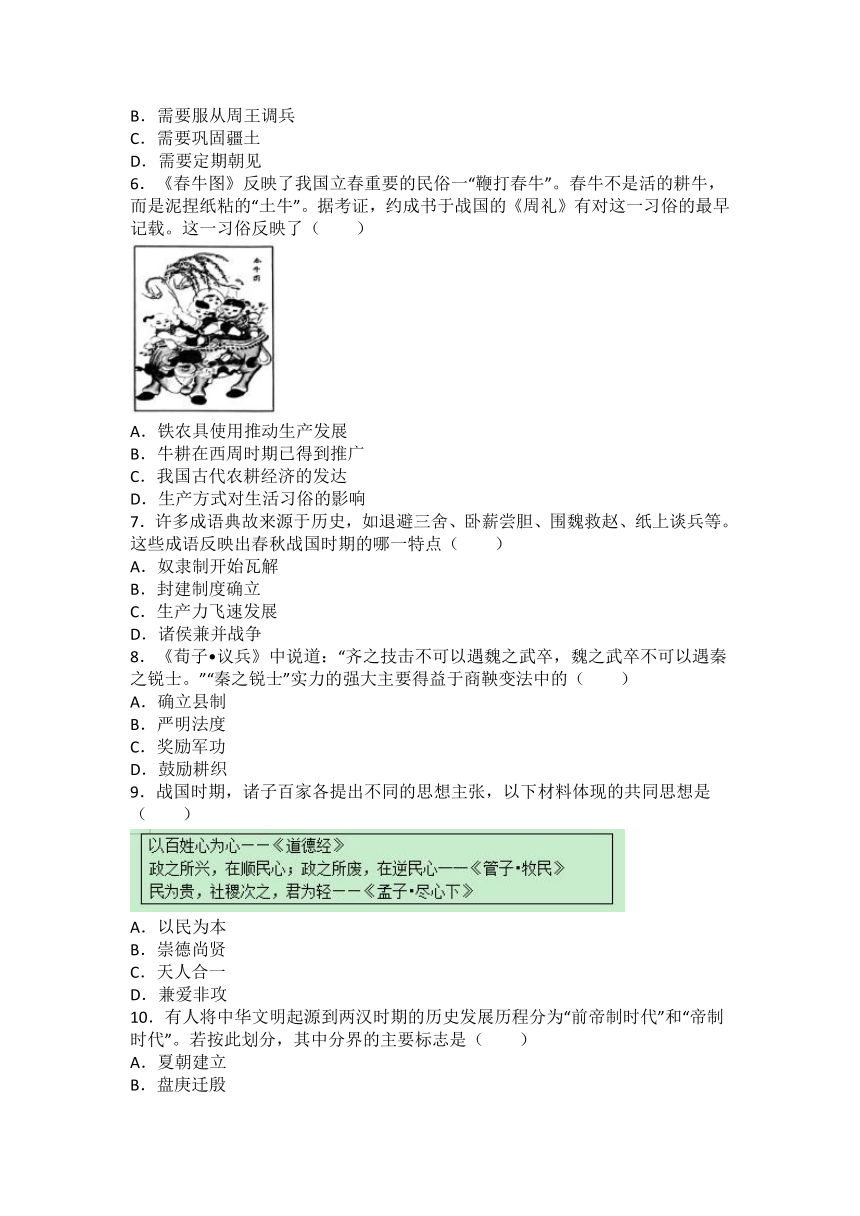

11.如图,示意图呈现了中国古代对某一领域采取措施的历史脉络。其中①处应为( )

A.统一货币

B.中央集权

C.统一文字

D.修筑长城

12.秦二世元年(公元前209年),陈胜、吴广率九百卒,奋起于大泽乡,“伐无道,诛暴秦”,吹响了反秦起义的号角。后人纪念他们,是因为( )

A.他们直接推翻了秦王朝的统治

B.他们是中国历史上第一次大规模的农民起义

C.他们曾一度建立政权,并占领咸阳

D.他们首先反抗秦朝暴政

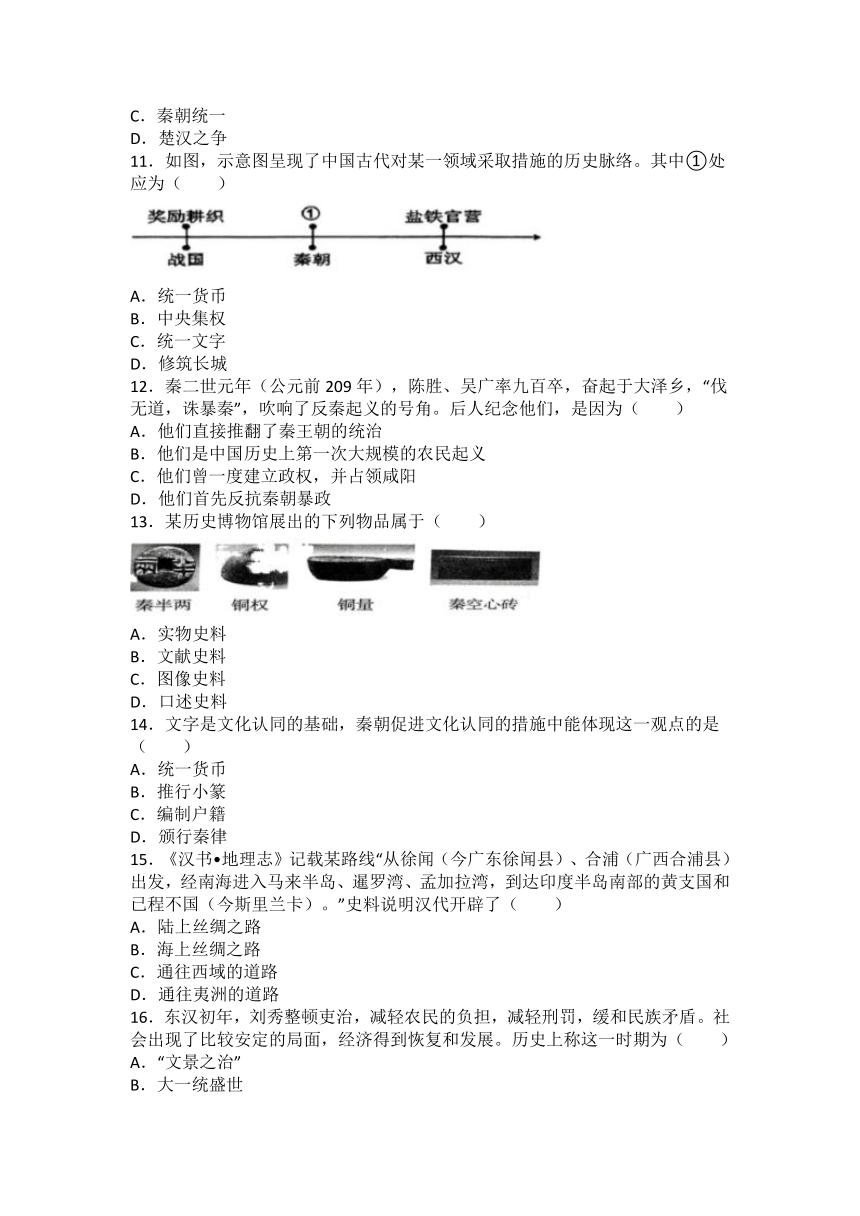

13.某历史博物馆展出的下列物品属于( )

A.实物史料

B.文献史料

C.图像史料

D.口述史料

14.文字是文化认同的基础,秦朝促进文化认同的措施中能体现这一观点的是( )

A.统一货币

B.推行小篆

C.编制户籍

D.颁行秦律

15.《汉书 地理志》记载某路线“从徐闻(今广东徐闻县)、合浦(广西合浦县)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。”史料说明汉代开辟了( )

A.陆上丝绸之路

B.海上丝绸之路

C.通往西域的道路

D.通往夷洲的道路

16.东汉初年,刘秀整顿吏治,减轻农民的负担,减轻刑罚,缓和民族矛盾。社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称这一时期为( )

A.“文景之治”

B.大一统盛世

C.百家争鸣

D.“光武中兴”

17.某历史公众号准备推送一期专题一一东汉时期的科技文化,下列各项可以放进专题资源包的是( )

①书籍:《论语》②图片:五禽戏③人物:张仲景

④视频:《圆周率》

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

18.《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役( )

A.发生于公元2世纪初

B.为曹操统一北方打下基础

C.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

D.实现了长江以北地区统

19.“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下”代指的我国古代历史人物是( )

A.霍去病

B.诸葛亮

C.周瑜

D.司马炎

20.这场绵延十六年之久的统治阶级之间争权夺利的大厮杀,是一场群兽狂斗,给社会带来了严重的灾难,造成数十万人被杀,上百万人流亡,西晋王朝从此衰落。上述材料描述的是( )

A.“国人暴动

B.“八王之乱”

C.宦官、外戚交替专权

D.诸侯争霸

21.《晋书 王敦传》记载:“东晋谚称‘王与马,共天下’。”这反映了( )

A.东晋统治者爱惜人才

B.军功贵族冲击皇权

C.门阀贵族势力强大

D.地方割据势力膨胀

22.“时空观念”是历史学科的核心素养之一。下列历史事件按时间先后排列正确的是( )

①巨鹿之战

②赤壁之战

③官渡之战

④淝水之战

A.①②③④

B.③①②④

C.②①③④

D.①③②④

23.我国第一部纪传体通史著作《史记》被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚”,它记述了黄帝到汉武帝时期的史事。《史记》中不可能记载的历史事件是( )

A.大禹疏导治水除水患

B.汉武帝实行盐铁官营

C.陈胜吴广大泽乡起义

D.贾思勰著《齐民要术》

24.“汉末,刘德升首创行书体。曹魏时,锺繇又创立真书(楷书)。……东晋王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,兼善隶、草、真、行,被称为‘书圣’。”材料体现了( )

A.中华文明的起源

B.造字方法的多样

C.文化的继承创新

D.社会风气的开放

25.某中学历史兴趣小组把三国两晋南北朝时期的历史作为研究性学习的重点。经过研究,他们把这一时期的历史特征概括为( )

A.统一国家的建立

B.早期国家与社会变革

C.中华文明的起源

D.政权分立与民族交融

二、非选择题(共50分)

26.经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

(1)依据材料一说明春秋战国时期我国农业生产领域出现了什么新现象?

材料二 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自《中国历史》七年级上册

(2)写出开辟“这条道路”的关键人物?根据材料二,概括这条道路的作用?

材料三“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料四 江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)对比材料三和材料四,概括南朝时期江南地区发生了什么变化?导致这种变化的主要原因是什么?(至少写出三条)

(4)从江南变化原因中,你认为对我们今天经济的发展有何启示?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:西汉刚刚建立之初,同姓王很少。西汉吸取了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王。随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱与中央对抗,严重威胁到国家的统一。

材料二:汉代的太学和儒家经典

(1)针对材料一反映的情况,汉武帝采取了什么政策?这一政策是谁提出的?

(2)材料二中汉武帝在思想领域采取的政策是什么?这一政策是谁提出的?

(3)根据所学知识,汉武帝在经济领域采取了什么政策?

(4)用一句话简要评价汉武帝。

28.中华民族是多民族融合统一形成的,各民族交往交流交融是中华民族形成、发展和繁荣的内在动力。阅读材料,回答问题。

材料一 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徒居平城…此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

(1)材料一指的是孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

材料二

(2)阅读以上材料,从中提取两个或两个以上的历史事件,确定一个观点。根据材料并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚)

【答案】

1——5 DCBAB

6——10 DDCAC

11——15 ABABB

16——20 DCCBB

21——25 CDDCD

26.(1)新现象:铁器、牛耕的广泛应用。

(2)人物:张骞

作用:成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:江南地区经济发展。

原因:人口南迁带去了大量劳动力和先进技术与设备

江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定。

(4)启示:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。

27.(1)政策:推恩令;提出:主父偃。

(2)政策:罢黜百家,尊崇儒术;提出:董仲舒。

(3)政策:把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营、专卖;统一调配物资,平抑物价。

(4)评价:汉武帝是一位雄才大略的皇帝。

28.(1)迁都洛阳 使用汉语,禁用鲜卑语;穿汉服;改汉姓;采用汉族官制、律令:学习汉族礼法。

(2)观点:三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。

论述:孙权称吴王,建立吴国,三国鼎立局面形成。280年,西晋灭吴,统一全国。鲜卑族建立北魏,439年统一北方。北魏孝文帝改革的主要措施是迁都洛阳和推行汉化措施,孝文帝改革促进了民族交融。总之,三国两晋南北朝时期,除了政权的分立这一时代特点外,另一个特点是民族交融。

一、选择题(共50分。)

1.新石器时代某遗址还保留着打进地下的成排木桩,以及大量带榫(sǔn)卯的木梁架结构,此外还发现有企口(榫槽相接)地板,雕花栏杆等。复原起来,这是一种将房子架高起来的干栏式建筑。该遗址最有可能是( )

A.半坡文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.河姆渡文化

2.下面是中原及周围地区出土彩陶示意图,从中可以提取到的信息是( )

A.中国是世界上最早产生原始农业的地区

B.距今5300年,我国彩陶文化开始兴起

C.中华文明起源及发展具有多元一体特征

D.华夏民族是在不断交往中融合而成的

3.大汶口墓葬遗址位于山东泰安,出土遗物以陶器、石器和骨器为主。考古发现大墓陶器多达八十多件,还有象牙梳、玉璧环等,小墓仅一到两件粗制陶器和石器。可见,当时这一地区( )

A.处于旧石器时代

B.出现了贫富分化

C.出现了早期国家特征

D.确立了奴隶制度

4.“舜年二十以孝闻,年三十尧举之……年六十一代尧践帝位。”这描述了( )

A.禅让制

B.分封制

C.世袭制

D.郡县制

5.西周末年,周幽王为博褒姒一笑,不顾众臣反对,数次点燃烽火,使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾,结果被戏而回。周幽王能数次戏弄诸侯,是因诸侯应该履行哪一义务( )

A.需向周王进献贡物

B.需要服从周王调兵

C.需要巩固疆土

D.需要定期朝见

6.《春牛图》反映了我国立春重要的民俗一“鞭打春牛”。春牛不是活的耕牛,而是泥捏纸粘的“土牛”。据考证,约成书于战国的《周礼》有对这一习俗的最早记载。这一习俗反映了( )

A.铁农具使用推动生产发展

B.牛耕在西周时期已得到推广

C.我国古代农耕经济的发达

D.生产方式对生活习俗的影响

7.许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.奴隶制开始瓦解

B.封建制度确立

C.生产力飞速发展

D.诸侯兼并战争

8.《荀子 议兵》中说道:“齐之技击不可以遇魏之武卒,魏之武卒不可以遇秦之锐士。”“秦之锐士”实力的强大主要得益于商鞅变法中的( )

A.确立县制

B.严明法度

C.奖励军功

D.鼓励耕织

9.战国时期,诸子百家各提出不同的思想主张,以下材料体现的共同思想是( )

A.以民为本

B.崇德尚贤

C.天人合一

D.兼爱非攻

10.有人将中华文明起源到两汉时期的历史发展历程分为“前帝制时代”和“帝制时代”。若按此划分,其中分界的主要标志是( )

A.夏朝建立

B.盘庚迁殷

C.秦朝统一

D.楚汉之争

11.如图,示意图呈现了中国古代对某一领域采取措施的历史脉络。其中①处应为( )

A.统一货币

B.中央集权

C.统一文字

D.修筑长城

12.秦二世元年(公元前209年),陈胜、吴广率九百卒,奋起于大泽乡,“伐无道,诛暴秦”,吹响了反秦起义的号角。后人纪念他们,是因为( )

A.他们直接推翻了秦王朝的统治

B.他们是中国历史上第一次大规模的农民起义

C.他们曾一度建立政权,并占领咸阳

D.他们首先反抗秦朝暴政

13.某历史博物馆展出的下列物品属于( )

A.实物史料

B.文献史料

C.图像史料

D.口述史料

14.文字是文化认同的基础,秦朝促进文化认同的措施中能体现这一观点的是( )

A.统一货币

B.推行小篆

C.编制户籍

D.颁行秦律

15.《汉书 地理志》记载某路线“从徐闻(今广东徐闻县)、合浦(广西合浦县)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。”史料说明汉代开辟了( )

A.陆上丝绸之路

B.海上丝绸之路

C.通往西域的道路

D.通往夷洲的道路

16.东汉初年,刘秀整顿吏治,减轻农民的负担,减轻刑罚,缓和民族矛盾。社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称这一时期为( )

A.“文景之治”

B.大一统盛世

C.百家争鸣

D.“光武中兴”

17.某历史公众号准备推送一期专题一一东汉时期的科技文化,下列各项可以放进专题资源包的是( )

①书籍:《论语》②图片:五禽戏③人物:张仲景

④视频:《圆周率》

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

18.《后汉书孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役( )

A.发生于公元2世纪初

B.为曹操统一北方打下基础

C.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

D.实现了长江以北地区统

19.“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下”代指的我国古代历史人物是( )

A.霍去病

B.诸葛亮

C.周瑜

D.司马炎

20.这场绵延十六年之久的统治阶级之间争权夺利的大厮杀,是一场群兽狂斗,给社会带来了严重的灾难,造成数十万人被杀,上百万人流亡,西晋王朝从此衰落。上述材料描述的是( )

A.“国人暴动

B.“八王之乱”

C.宦官、外戚交替专权

D.诸侯争霸

21.《晋书 王敦传》记载:“东晋谚称‘王与马,共天下’。”这反映了( )

A.东晋统治者爱惜人才

B.军功贵族冲击皇权

C.门阀贵族势力强大

D.地方割据势力膨胀

22.“时空观念”是历史学科的核心素养之一。下列历史事件按时间先后排列正确的是( )

①巨鹿之战

②赤壁之战

③官渡之战

④淝水之战

A.①②③④

B.③①②④

C.②①③④

D.①③②④

23.我国第一部纪传体通史著作《史记》被鲁迅称为“史家之绝唱,无韵之离骚”,它记述了黄帝到汉武帝时期的史事。《史记》中不可能记载的历史事件是( )

A.大禹疏导治水除水患

B.汉武帝实行盐铁官营

C.陈胜吴广大泽乡起义

D.贾思勰著《齐民要术》

24.“汉末,刘德升首创行书体。曹魏时,锺繇又创立真书(楷书)。……东晋王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,兼善隶、草、真、行,被称为‘书圣’。”材料体现了( )

A.中华文明的起源

B.造字方法的多样

C.文化的继承创新

D.社会风气的开放

25.某中学历史兴趣小组把三国两晋南北朝时期的历史作为研究性学习的重点。经过研究,他们把这一时期的历史特征概括为( )

A.统一国家的建立

B.早期国家与社会变革

C.中华文明的起源

D.政权分立与民族交融

二、非选择题(共50分)

26.经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一

(1)依据材料一说明春秋战国时期我国农业生产领域出现了什么新现象?

材料二 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。这条道路成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自《中国历史》七年级上册

(2)写出开辟“这条道路”的关键人物?根据材料二,概括这条道路的作用?

材料三“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨…无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料四 江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)对比材料三和材料四,概括南朝时期江南地区发生了什么变化?导致这种变化的主要原因是什么?(至少写出三条)

(4)从江南变化原因中,你认为对我们今天经济的发展有何启示?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:西汉刚刚建立之初,同姓王很少。西汉吸取了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王。随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱与中央对抗,严重威胁到国家的统一。

材料二:汉代的太学和儒家经典

(1)针对材料一反映的情况,汉武帝采取了什么政策?这一政策是谁提出的?

(2)材料二中汉武帝在思想领域采取的政策是什么?这一政策是谁提出的?

(3)根据所学知识,汉武帝在经济领域采取了什么政策?

(4)用一句话简要评价汉武帝。

28.中华民族是多民族融合统一形成的,各民族交往交流交融是中华民族形成、发展和繁荣的内在动力。阅读材料,回答问题。

材料一 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徒居平城…此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

(1)材料一指的是孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

材料二

(2)阅读以上材料,从中提取两个或两个以上的历史事件,确定一个观点。根据材料并结合所学知识,加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚)

【答案】

1——5 DCBAB

6——10 DDCAC

11——15 ABABB

16——20 DCCBB

21——25 CDDCD

26.(1)新现象:铁器、牛耕的广泛应用。

(2)人物:张骞

作用:成为东西方经济文化交流的桥梁。

(3)变化:江南地区经济发展。

原因:人口南迁带去了大量劳动力和先进技术与设备

江南自然条件比较优越,有利于开发;江南战乱少,社会秩序比较安定。

(4)启示:不断改进生产技术,提高生产效率,制定适当的经济政策等。

27.(1)政策:推恩令;提出:主父偃。

(2)政策:罢黜百家,尊崇儒术;提出:董仲舒。

(3)政策:把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营、专卖;统一调配物资,平抑物价。

(4)评价:汉武帝是一位雄才大略的皇帝。

28.(1)迁都洛阳 使用汉语,禁用鲜卑语;穿汉服;改汉姓;采用汉族官制、律令:学习汉族礼法。

(2)观点:三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。

论述:孙权称吴王,建立吴国,三国鼎立局面形成。280年,西晋灭吴,统一全国。鲜卑族建立北魏,439年统一北方。北魏孝文帝改革的主要措施是迁都洛阳和推行汉化措施,孝文帝改革促进了民族交融。总之,三国两晋南北朝时期,除了政权的分立这一时代特点外,另一个特点是民族交融。

同课章节目录