2024-2025学年部编版历史七年级上册期末复习练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年部编版历史七年级上册期末复习练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-14 10:20:12 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年部编版历史七年级上册期末复习练习题(含答案)

选择题

1. 我国境内目前已知最早的古人类之一是距今约170万年的元谋人。我们之所以称其为“人”,其主要依据是 ( )

A. 来自《诗经》中的记载

B. 考古发现他们可以吃烧熟的食物

C. 其长相和现代人相同

D. 考古发掘出一些粗糙的石制工具

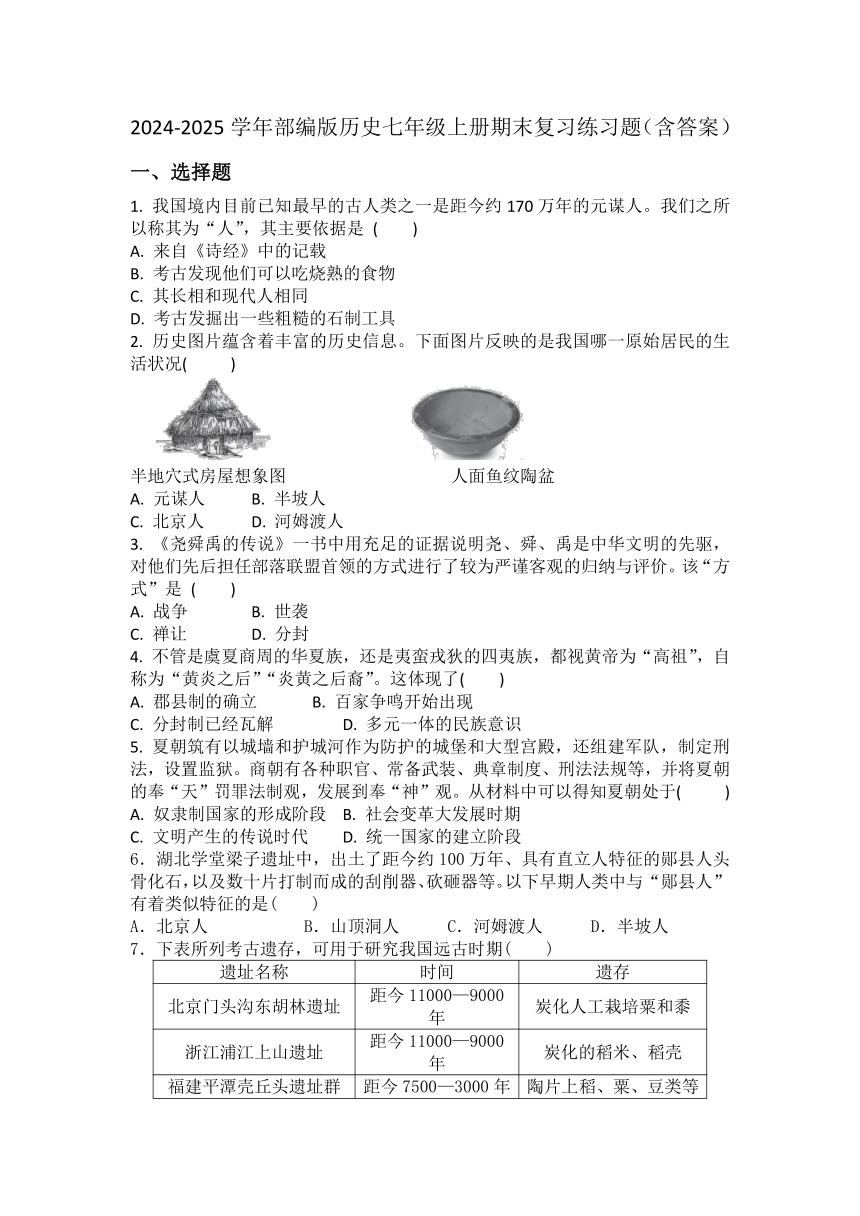

2. 历史图片蕴含着丰富的历史信息。下面图片反映的是我国哪一原始居民的生活状况( )

半地穴式房屋想象图 人面鱼纹陶盆

A. 元谋人 B. 半坡人

C. 北京人 D. 河姆渡人

3. 《尧舜禹的传说》一书中用充足的证据说明尧、舜、禹是中华文明的先驱,对他们先后担任部落联盟首领的方式进行了较为严谨客观的归纳与评价。该“方式”是 ( )

A. 战争 B. 世袭

C. 禅让 D. 分封

4. 不管是虞夏商周的华夏族,还是夷蛮戎狄的四夷族,都视黄帝为“高祖”,自称为“黄炎之后”“炎黄之后裔”。这体现了( )

A. 郡县制的确立 B. 百家争鸣开始出现

C. 分封制已经瓦解 D. 多元一体的民族意识

5. 夏朝筑有以城墙和护城河作为防护的城堡和大型宫殿,还组建军队,制定刑法,设置监狱。商朝有各种职官、常备武装、典章制度、刑法法规等,并将夏朝的奉“天”罚罪法制观,发展到奉“神”观。从材料中可以得知夏朝处于( )

A. 奴隶制国家的形成阶段 B. 社会变革大发展时期

C. 文明产生的传说时代 D. 统一国家的建立阶段

6.湖北学堂梁子遗址中,出土了距今约100万年、具有直立人特征的郧县人头骨化石,以及数十片打制而成的刮削器、砍砸器等。以下早期人类中与“郧县人”有着类似特征的是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡人 D.半坡人

7.下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江上山遗址 距今11000—9000年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

8.中国在新石器时代,每一个地方都发展了自己的早期文化,有其地域性的色彩。此后或早或晚,每一个地方的独特文化系统,终要融合成中国庞大文化体系的一部分。此观念认为( )

A.远古聚落星罗棋布 B.部落联盟冲突不断

C.中华文明多元一体 D.南北文化差异明显

9.分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A.稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B.扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C.促成统一多民族封建国家的建立,扩大了西周的疆域

D.确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

10.《史记》中记载:“《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”这段话反映的本质问题是( )

A.诸侯争霸使诸侯国数目减少 B.诸侯国之间展开激烈争斗

C.王室衰微,分封制趋向崩溃 D.诸侯弃国逃跑,井田制崩溃

11. 据记载,秦始皇修建骊山陵和阿房宫役使70 多万人,征伐南方调发了50 万士卒,北击匈奴及修筑长城征派了40 万人。当时全国人口约2 000 万,而每年服役的成年男子就有300万左右。这说明秦朝 ( )

A.以民为本 B.徭役繁重 C.思想专制 D.刑罚严苛

12. 从夏商西周王朝的更替到春秋和战国的分裂,再到秦朝统一中国,说明国家从奴隶制国家阶段进入的新阶段是 ( )

A. 早期国家和文明的起源 B. 奴隶制王朝的更替

C. 统一多民族国家的建立 D. 孕育统一和民族交融

13. 从420 年宋武帝代晋算起,南朝有宋、齐、梁、陈四朝;自北魏统一北方算起,北魏先分裂为东魏、西魏,后来北齐代东魏,北周代西魏。这体现了该时期的历史特点主要是 ( )

A. 政权更替频繁 B. 君主专制加强

C. 儒学地位动摇 D. 民族交融深化

14. 文化自信来自对中华文化的认同。下列科技文化成就与其人物相匹配的是 ( )

A. 蔡伦—《兰亭集序》

B. 王羲之—《洛神赋图》

C. 贾思勰—《齐民要术》

D. 顾恺之—改进造纸术

15. 贾思勰在《齐民要术》序中称:“神农、仓颉,圣人者也;其于事也,有所不能矣……蔡伦立意造纸,岂方缣、牍之烦……不朽之术也。”这说明 ( )

A. 蔡伦的功绩高过神农与仓颉

B. 中国古代造纸术始于蔡伦

C. 中国古代科技发明领先世界

D. 蔡伦改进造纸术利国利民

16. 历史事实是历史的真实情况,历史解释是对史实的分析或评判。以下属于历史解释的是 ( )

A. 公元前221 年秦朝建立

B. 汉武帝在长安设立了太学

C. 公元前209 年陈胜、吴广在大泽乡起义

D. 东晋南朝时南方经济发展为经济重心南移奠定了基础

二、非选择题

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 鼓励农民开垦荒地,努力种田和织布的人可以免除徭役;弃农经商或因懒惰而贫穷的人,连同家属罚作奴隶。废除贵族的世袭特权,奖励打仗有功的人;建立县制,由国君直接派官吏治理。

材料二 旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤他。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”而死。他虽遭不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。

(1) 根据材料一,假如你是生活在当时秦国的一位农民,是否支持变法?为什么?材料一中有利于加强中央集权的措施是什么?

(2) 材料二中的哪一句话说明这次变法取得了成功?根据材料二并结合所学知识,概括此次变法给秦国带来了哪些影响。

(3) 你认为评价历史上的变法( 改革)成功或失败的方法是什么?

18.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。阅读材料,完成下列要求。

材料一 周立之后,由政治而文化上实现了最初的大一统。这种一统之势,在社会管理方面形成以王室为中心、为正统的政治权力体系;在民族关系上,形成了以华夏为主体,融合各族群的统一民族形态;在地域上,基本统一了宜耕地带,形成以精耕细作为特点的农耕文明;在文化上,形成了容纳多样文化而又以中原文化为正统的文明。

——摘编自杜学文《大一统的形成与治理体系的

完善——从华夏文明到中华文明之四》

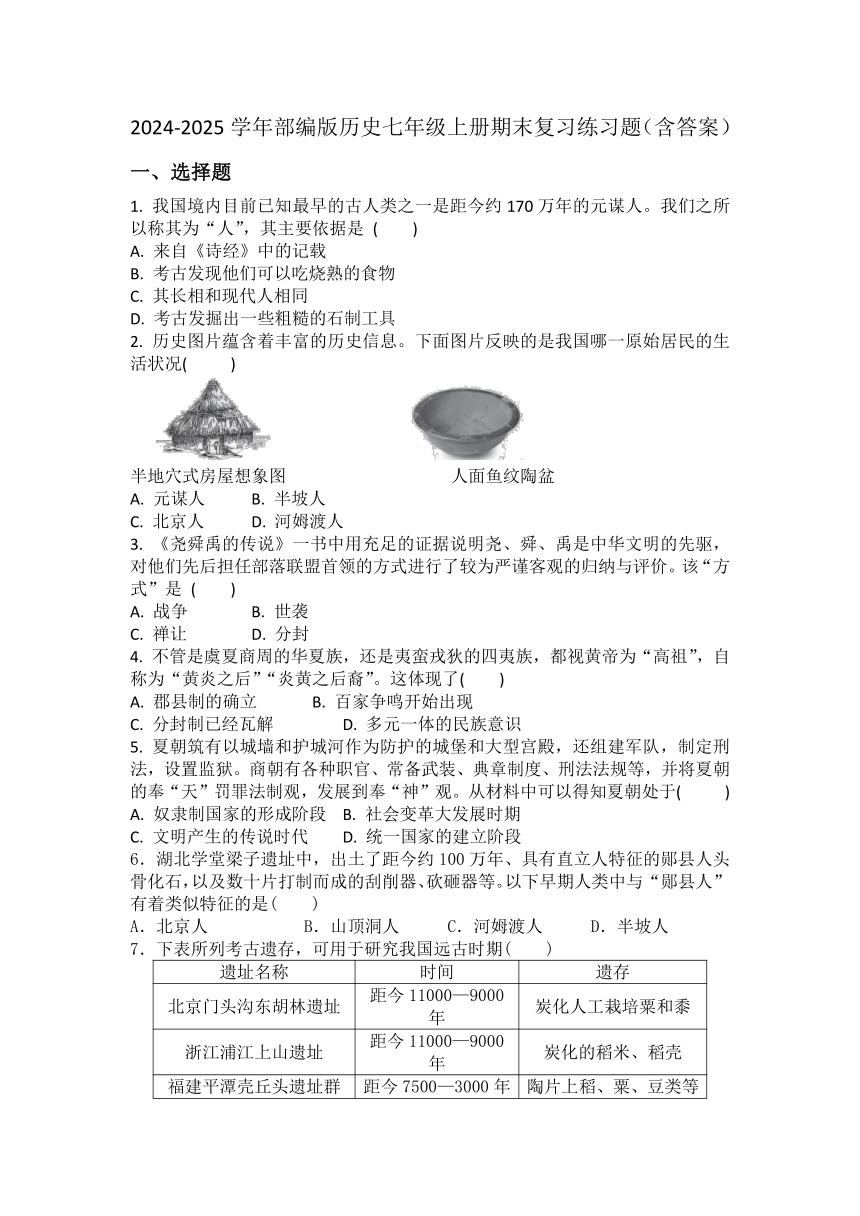

材料二 甘肃嘉峪关东北郊魏晋时期墓室中出土的砖壁画

材料三 2023年8月,由国家民委主办的“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”向公众开放。以下是“大交融”展厅部分展示的内容:

“洛阳家家学胡乐”展区 二胡、琵琶、箜篌、唢呐等跟随胡乐从西域传到中原,成为中华民乐的代表性乐器。

“语文互鉴”展区 展出了用西夏文、契丹文、女真文和古壮文书写的“中华国家”四个字,这些文字受到汉字影响,有的是仿造汉字而生。

“交往契约”展区 展出了不同时期用不同文字书写的各类契约文书,见证了农牧互补、通贡互市、工艺互鉴等经济活动。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周实现“大一统”的关键举措,并从政治和思想文化角度概括秦、汉为大一统作出的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋时期北方生产活动出现的变化并简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代民族交融的意义。

19. 春秋战国时期,社会处于转型时期,生产力迅速发展,在各领域出现了大变革的局面。某校七年级(1)班的同学们开展了一场相关历史的探究活动,请你参与。

【生产发展】

材料一

图A 春秋时期青铜牺尊 图B 战国时期双镰铁范

材料二 战国时期,秦国蜀郡郡守李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内江、外江,调节两江的水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

—摘编自赵毅、赵轶峰主编《中国古代史》

【社会变革】

材料三 公元前356 年,商君在秦孝公的支持下开始变法。法令规定:废除土地国有制,国家承认私人的土地所有权;凡是努力从事农耕,生产粮食、布帛多的人可免除徭役,作为奖励;禁止弃农经商;凡是在战场上杀敌立功的人,赏给爵位或官职;在全国合并乡村城镇为县,由国君直接派官吏治理。

材料四

图C 战国形势图 图D 秦朝形势图

(1) 材料一中的文物说明我国春秋战国时期在农业方面出现了什么进步?结合所学知识,概括这些进步所带来的影响。

(2) 根据材料二,指出李冰主持建造都江堰的目的并概括都江堰的作用。指出都江堰的修建体现了什么理念。

(3) 材料三中的“商君”是谁?根据材料三,概括“商君”变法的主要措施。结合所学知识,简要分析这次变法的意义。

(4) 依据材料四,说出从图C 到图D 发生的变化。请用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。(要求:主题鲜明、语言凝练)

20、某校七年级(1)班的同学们以“古代中国的经济基础—农业”为主题展开探究活动,请你参与。

【调整统治政策】

材料一

前元二年(公元前178 年)九月,汉文帝特别下诏,重申农业是天下之根本,为减轻农民负担,规定当年田租减半。前元十二年(公元前16 8 年),文帝再次下诏,免除农民当年租税之半。 —摘编自王立群《王立群读 〈史记〉之文景之治》 曹魏时期,为了军事和经济的需要,在今河北地区开凿了为数众多的沟渠,自南而北,重要的有白沟、利漕渠、泉州渠、新河、车箱渠等。 —摘编自袁行霈《中华文明史》

(1) 根据材料一,分别概括西汉和曹魏时期为发展农业而采取的措施。结合所学知识,分析这些措施的共同作用。

【引进优良作物】

材料二

图A 胡豆(左)、胡麻(中)、胡桃(右)

在魏晋南北朝中外交流和胡汉交融发展的时期,域外作物的引进和推广呈现加速趋势。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国人民的饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

—摘编自石云涛《域外植物的输入与中古社会》

(2) 图A 中的食物为什么都以“胡”字命名?根据材料二,概括引进优良作物给我国农业发展带来的重要影响。

【开发江南地区】

材料三

图B 西晋北方各族内迁分布 与北方流民南迁示意图 江南这里作为国家真是太繁荣昌盛了……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳而且本分于自己的工作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝……渔业、盐业和矿业都很发达,能够供应各地需求,盛产丝绵、布帛,能够让天下老百姓都穿上衣服。 —摘译自沈约《宋书》

(3) 根据材料三并结合所学知识,概括当时江南地区经济发展的表现,并简要说明江南地区开发与图B 所示现象之间的关系。

【 ① 】

材料四

图C《齐民要术》书影 农历是中国传统历法的现代版本,它的编算规则可以上溯到公元前10 4年制定的《太初历》。这种历法是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素。阴历以月亮的一轮圆缺代表一个月;阳历以太阳回到天球上一个参考点的时间为一年。中国古人把阳历的一年分成2 4段,称之为二十四节气,人们以二十四节气指导农业生产活动。

(4) 根据材料四,概括农历的特点。结合所学知识,指出图C 著作的作者。综合上述材料,归纳促进我国古代农业发展的因素。请为①处拟定一个小标题。(要求:主题鲜明,语言凝练)

答案

1-5DBCDA 6-10ABCBC 11-16BCACDD

17. (1)支持。原因:生产粮食布帛多的人可以免除徭役。措施:建立县制,由国君直接派官吏治理。

(2)新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。影响:变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(3)要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中看;采用生产力标准和实践标准;看变法(改革)是否顺应历史发展潮流,推动社会发展等。(答出任意两点,言之有理即可)

18、(1)关键举措:实行分封制。秦朝贡献:政治上,建立起中央集权制度;思想文化上,统一文字。 汉朝贡献:政治上,进一步加强中央集权,解决王国问题;思想文化上,尊崇儒术,使儒家思想成为正统思想。

(2)变化:畜牧业和农耕经济并存。原因:民族交融推动了生产方式的互补;西域传入先进的生产工具和技术,为北方经济的发展注入了新的动力。

(3)促进文化繁荣;增强民族凝聚力;推动经济发展;维护国家统一。

19. (1)进步:铁制农具和牛耕的出现和推广。影响:使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件,粮食产量有了明显增长,人口也不断增多;农业的进步推动了社会分工,促进了手工业的发展,造就了商业的繁荣。(答出任意一点即可)

(2)目的:根治岷江水患,发展川西农业。作用:灌溉、防洪。理念:顺应自然;因势利导;就地取材。

(3)商君:商鞅。措施:废除旧的土地制度,国家承认土地私有;鼓励耕织;奖励军功;确立县制。(答出任意两点即可)意义:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(4)变化:秦灭六国,完成统一;疆域扩大。(答出任意一点即可)主题:生产力发展促进社会变革。(符合题意,具有概括性即可)

20. (1)措施:西汉时期,注重农业生产,提倡以农为本,减轻赋税;曹魏时期,兴修水利工程。共同作用:有利于农业生产的发展;有利于缓和社会矛盾和稳定社会秩序;提升了国家的治理能力;推动了社会经济的发展等。(答出任意两点即可)

(2)原因:“胡”在中国古代泛指北方或西方的少数民族或外国人,以“胡”字命名说明它们最初是通过丝绸之路传入中原的。(言之有理即可)影响:增加了我国农作物的种类;改善了我国人民的饮食结构。

(3)表现:耕地面积不断增加;粮食产量有了很大的提高;渔业、盐业和矿业发达;丝绵、布帛等物产丰富。(答出任意两点即可)关系:北方人南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带去了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。(言之有理即可)

(4)特点:融合了阴历和阳历的主要元素,安排了二十四节气。作者:贾思勰。因素:统治者推行正确的经济措施;统治者的重视;生产技术和工具的进步;安定的社会环境;适宜的自然环境;兴修水利,治理水患;创制指导农业生产的历法;农业生产经验的总结等。(答出任意两点即可)标题:总结丰富经验。(符合题意,具有概括性即可)

选择题

1. 我国境内目前已知最早的古人类之一是距今约170万年的元谋人。我们之所以称其为“人”,其主要依据是 ( )

A. 来自《诗经》中的记载

B. 考古发现他们可以吃烧熟的食物

C. 其长相和现代人相同

D. 考古发掘出一些粗糙的石制工具

2. 历史图片蕴含着丰富的历史信息。下面图片反映的是我国哪一原始居民的生活状况( )

半地穴式房屋想象图 人面鱼纹陶盆

A. 元谋人 B. 半坡人

C. 北京人 D. 河姆渡人

3. 《尧舜禹的传说》一书中用充足的证据说明尧、舜、禹是中华文明的先驱,对他们先后担任部落联盟首领的方式进行了较为严谨客观的归纳与评价。该“方式”是 ( )

A. 战争 B. 世袭

C. 禅让 D. 分封

4. 不管是虞夏商周的华夏族,还是夷蛮戎狄的四夷族,都视黄帝为“高祖”,自称为“黄炎之后”“炎黄之后裔”。这体现了( )

A. 郡县制的确立 B. 百家争鸣开始出现

C. 分封制已经瓦解 D. 多元一体的民族意识

5. 夏朝筑有以城墙和护城河作为防护的城堡和大型宫殿,还组建军队,制定刑法,设置监狱。商朝有各种职官、常备武装、典章制度、刑法法规等,并将夏朝的奉“天”罚罪法制观,发展到奉“神”观。从材料中可以得知夏朝处于( )

A. 奴隶制国家的形成阶段 B. 社会变革大发展时期

C. 文明产生的传说时代 D. 统一国家的建立阶段

6.湖北学堂梁子遗址中,出土了距今约100万年、具有直立人特征的郧县人头骨化石,以及数十片打制而成的刮削器、砍砸器等。以下早期人类中与“郧县人”有着类似特征的是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡人 D.半坡人

7.下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江上山遗址 距今11000—9000年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

8.中国在新石器时代,每一个地方都发展了自己的早期文化,有其地域性的色彩。此后或早或晚,每一个地方的独特文化系统,终要融合成中国庞大文化体系的一部分。此观念认为( )

A.远古聚落星罗棋布 B.部落联盟冲突不断

C.中华文明多元一体 D.南北文化差异明显

9.分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A.稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B.扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C.促成统一多民族封建国家的建立,扩大了西周的疆域

D.确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

10.《史记》中记载:“《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”这段话反映的本质问题是( )

A.诸侯争霸使诸侯国数目减少 B.诸侯国之间展开激烈争斗

C.王室衰微,分封制趋向崩溃 D.诸侯弃国逃跑,井田制崩溃

11. 据记载,秦始皇修建骊山陵和阿房宫役使70 多万人,征伐南方调发了50 万士卒,北击匈奴及修筑长城征派了40 万人。当时全国人口约2 000 万,而每年服役的成年男子就有300万左右。这说明秦朝 ( )

A.以民为本 B.徭役繁重 C.思想专制 D.刑罚严苛

12. 从夏商西周王朝的更替到春秋和战国的分裂,再到秦朝统一中国,说明国家从奴隶制国家阶段进入的新阶段是 ( )

A. 早期国家和文明的起源 B. 奴隶制王朝的更替

C. 统一多民族国家的建立 D. 孕育统一和民族交融

13. 从420 年宋武帝代晋算起,南朝有宋、齐、梁、陈四朝;自北魏统一北方算起,北魏先分裂为东魏、西魏,后来北齐代东魏,北周代西魏。这体现了该时期的历史特点主要是 ( )

A. 政权更替频繁 B. 君主专制加强

C. 儒学地位动摇 D. 民族交融深化

14. 文化自信来自对中华文化的认同。下列科技文化成就与其人物相匹配的是 ( )

A. 蔡伦—《兰亭集序》

B. 王羲之—《洛神赋图》

C. 贾思勰—《齐民要术》

D. 顾恺之—改进造纸术

15. 贾思勰在《齐民要术》序中称:“神农、仓颉,圣人者也;其于事也,有所不能矣……蔡伦立意造纸,岂方缣、牍之烦……不朽之术也。”这说明 ( )

A. 蔡伦的功绩高过神农与仓颉

B. 中国古代造纸术始于蔡伦

C. 中国古代科技发明领先世界

D. 蔡伦改进造纸术利国利民

16. 历史事实是历史的真实情况,历史解释是对史实的分析或评判。以下属于历史解释的是 ( )

A. 公元前221 年秦朝建立

B. 汉武帝在长安设立了太学

C. 公元前209 年陈胜、吴广在大泽乡起义

D. 东晋南朝时南方经济发展为经济重心南移奠定了基础

二、非选择题

17. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 鼓励农民开垦荒地,努力种田和织布的人可以免除徭役;弃农经商或因懒惰而贫穷的人,连同家属罚作奴隶。废除贵族的世袭特权,奖励打仗有功的人;建立县制,由国君直接派官吏治理。

材料二 旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤他。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”而死。他虽遭不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。

(1) 根据材料一,假如你是生活在当时秦国的一位农民,是否支持变法?为什么?材料一中有利于加强中央集权的措施是什么?

(2) 材料二中的哪一句话说明这次变法取得了成功?根据材料二并结合所学知识,概括此次变法给秦国带来了哪些影响。

(3) 你认为评价历史上的变法( 改革)成功或失败的方法是什么?

18.一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。阅读材料,完成下列要求。

材料一 周立之后,由政治而文化上实现了最初的大一统。这种一统之势,在社会管理方面形成以王室为中心、为正统的政治权力体系;在民族关系上,形成了以华夏为主体,融合各族群的统一民族形态;在地域上,基本统一了宜耕地带,形成以精耕细作为特点的农耕文明;在文化上,形成了容纳多样文化而又以中原文化为正统的文明。

——摘编自杜学文《大一统的形成与治理体系的

完善——从华夏文明到中华文明之四》

材料二 甘肃嘉峪关东北郊魏晋时期墓室中出土的砖壁画

材料三 2023年8月,由国家民委主办的“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”向公众开放。以下是“大交融”展厅部分展示的内容:

“洛阳家家学胡乐”展区 二胡、琵琶、箜篌、唢呐等跟随胡乐从西域传到中原,成为中华民乐的代表性乐器。

“语文互鉴”展区 展出了用西夏文、契丹文、女真文和古壮文书写的“中华国家”四个字,这些文字受到汉字影响,有的是仿造汉字而生。

“交往契约”展区 展出了不同时期用不同文字书写的各类契约文书,见证了农牧互补、通贡互市、工艺互鉴等经济活动。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周实现“大一统”的关键举措,并从政治和思想文化角度概括秦、汉为大一统作出的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋时期北方生产活动出现的变化并简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国古代民族交融的意义。

19. 春秋战国时期,社会处于转型时期,生产力迅速发展,在各领域出现了大变革的局面。某校七年级(1)班的同学们开展了一场相关历史的探究活动,请你参与。

【生产发展】

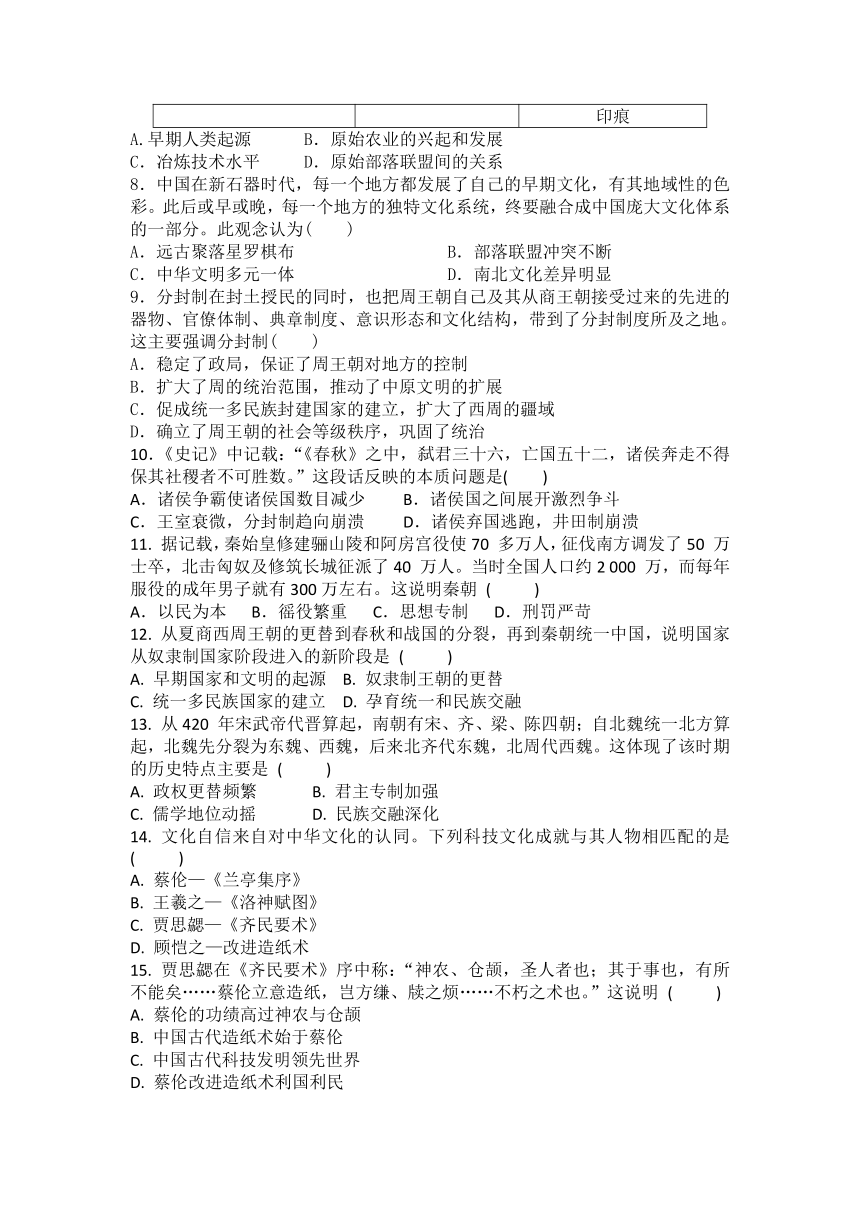

材料一

图A 春秋时期青铜牺尊 图B 战国时期双镰铁范

材料二 战国时期,秦国蜀郡郡守李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内江、外江,调节两江的水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

—摘编自赵毅、赵轶峰主编《中国古代史》

【社会变革】

材料三 公元前356 年,商君在秦孝公的支持下开始变法。法令规定:废除土地国有制,国家承认私人的土地所有权;凡是努力从事农耕,生产粮食、布帛多的人可免除徭役,作为奖励;禁止弃农经商;凡是在战场上杀敌立功的人,赏给爵位或官职;在全国合并乡村城镇为县,由国君直接派官吏治理。

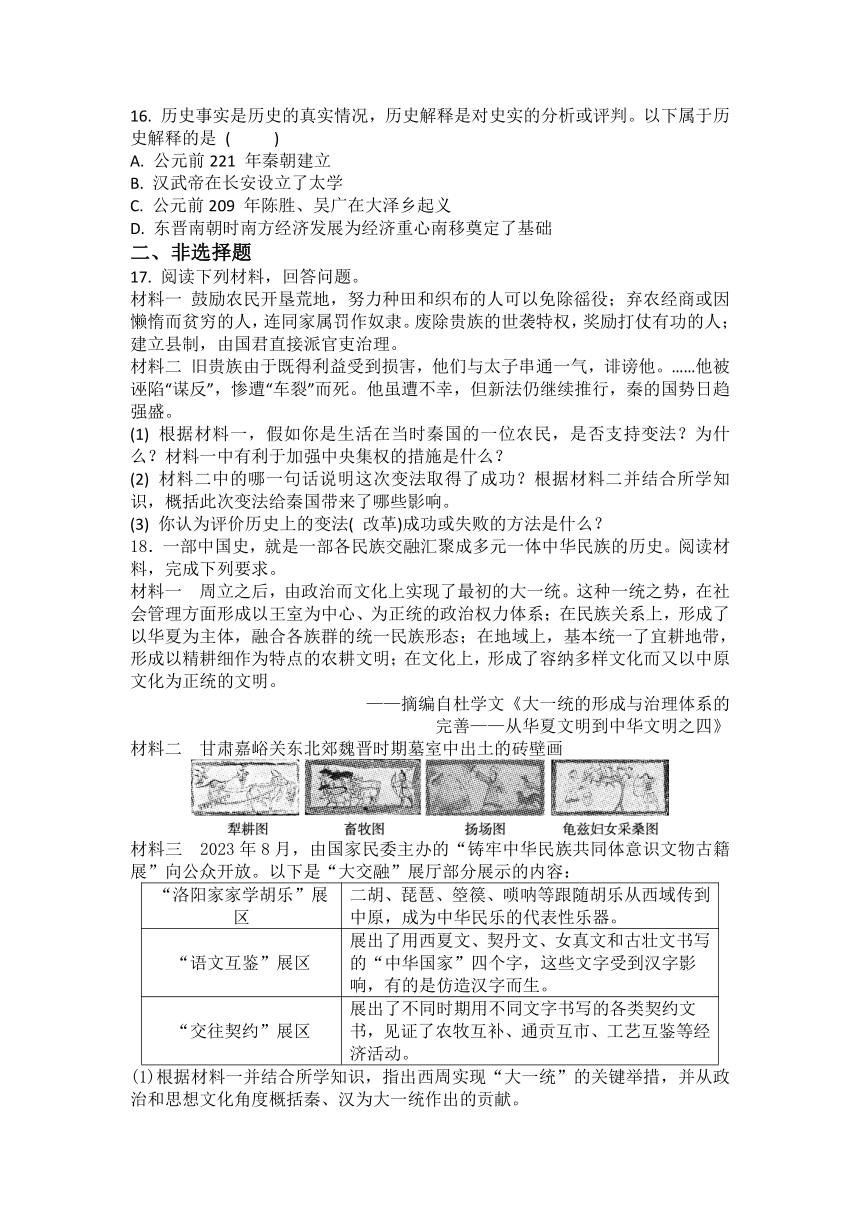

材料四

图C 战国形势图 图D 秦朝形势图

(1) 材料一中的文物说明我国春秋战国时期在农业方面出现了什么进步?结合所学知识,概括这些进步所带来的影响。

(2) 根据材料二,指出李冰主持建造都江堰的目的并概括都江堰的作用。指出都江堰的修建体现了什么理念。

(3) 材料三中的“商君”是谁?根据材料三,概括“商君”变法的主要措施。结合所学知识,简要分析这次变法的意义。

(4) 依据材料四,说出从图C 到图D 发生的变化。请用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。(要求:主题鲜明、语言凝练)

20、某校七年级(1)班的同学们以“古代中国的经济基础—农业”为主题展开探究活动,请你参与。

【调整统治政策】

材料一

前元二年(公元前178 年)九月,汉文帝特别下诏,重申农业是天下之根本,为减轻农民负担,规定当年田租减半。前元十二年(公元前16 8 年),文帝再次下诏,免除农民当年租税之半。 —摘编自王立群《王立群读 〈史记〉之文景之治》 曹魏时期,为了军事和经济的需要,在今河北地区开凿了为数众多的沟渠,自南而北,重要的有白沟、利漕渠、泉州渠、新河、车箱渠等。 —摘编自袁行霈《中华文明史》

(1) 根据材料一,分别概括西汉和曹魏时期为发展农业而采取的措施。结合所学知识,分析这些措施的共同作用。

【引进优良作物】

材料二

图A 胡豆(左)、胡麻(中)、胡桃(右)

在魏晋南北朝中外交流和胡汉交融发展的时期,域外作物的引进和推广呈现加速趋势。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国人民的饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

—摘编自石云涛《域外植物的输入与中古社会》

(2) 图A 中的食物为什么都以“胡”字命名?根据材料二,概括引进优良作物给我国农业发展带来的重要影响。

【开发江南地区】

材料三

图B 西晋北方各族内迁分布 与北方流民南迁示意图 江南这里作为国家真是太繁荣昌盛了……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳而且本分于自己的工作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝……渔业、盐业和矿业都很发达,能够供应各地需求,盛产丝绵、布帛,能够让天下老百姓都穿上衣服。 —摘译自沈约《宋书》

(3) 根据材料三并结合所学知识,概括当时江南地区经济发展的表现,并简要说明江南地区开发与图B 所示现象之间的关系。

【 ① 】

材料四

图C《齐民要术》书影 农历是中国传统历法的现代版本,它的编算规则可以上溯到公元前10 4年制定的《太初历》。这种历法是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素。阴历以月亮的一轮圆缺代表一个月;阳历以太阳回到天球上一个参考点的时间为一年。中国古人把阳历的一年分成2 4段,称之为二十四节气,人们以二十四节气指导农业生产活动。

(4) 根据材料四,概括农历的特点。结合所学知识,指出图C 著作的作者。综合上述材料,归纳促进我国古代农业发展的因素。请为①处拟定一个小标题。(要求:主题鲜明,语言凝练)

答案

1-5DBCDA 6-10ABCBC 11-16BCACDD

17. (1)支持。原因:生产粮食布帛多的人可以免除徭役。措施:建立县制,由国君直接派官吏治理。

(2)新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。影响:变法使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(3)要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中看;采用生产力标准和实践标准;看变法(改革)是否顺应历史发展潮流,推动社会发展等。(答出任意两点,言之有理即可)

18、(1)关键举措:实行分封制。秦朝贡献:政治上,建立起中央集权制度;思想文化上,统一文字。 汉朝贡献:政治上,进一步加强中央集权,解决王国问题;思想文化上,尊崇儒术,使儒家思想成为正统思想。

(2)变化:畜牧业和农耕经济并存。原因:民族交融推动了生产方式的互补;西域传入先进的生产工具和技术,为北方经济的发展注入了新的动力。

(3)促进文化繁荣;增强民族凝聚力;推动经济发展;维护国家统一。

19. (1)进步:铁制农具和牛耕的出现和推广。影响:使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件,粮食产量有了明显增长,人口也不断增多;农业的进步推动了社会分工,促进了手工业的发展,造就了商业的繁荣。(答出任意一点即可)

(2)目的:根治岷江水患,发展川西农业。作用:灌溉、防洪。理念:顺应自然;因势利导;就地取材。

(3)商君:商鞅。措施:废除旧的土地制度,国家承认土地私有;鼓励耕织;奖励军功;确立县制。(答出任意两点即可)意义:使秦国的政治、经济、文化、社会生活面貌有了根本的改变,综合国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃而成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础。

(4)变化:秦灭六国,完成统一;疆域扩大。(答出任意一点即可)主题:生产力发展促进社会变革。(符合题意,具有概括性即可)

20. (1)措施:西汉时期,注重农业生产,提倡以农为本,减轻赋税;曹魏时期,兴修水利工程。共同作用:有利于农业生产的发展;有利于缓和社会矛盾和稳定社会秩序;提升了国家的治理能力;推动了社会经济的发展等。(答出任意两点即可)

(2)原因:“胡”在中国古代泛指北方或西方的少数民族或外国人,以“胡”字命名说明它们最初是通过丝绸之路传入中原的。(言之有理即可)影响:增加了我国农作物的种类;改善了我国人民的饮食结构。

(3)表现:耕地面积不断增加;粮食产量有了很大的提高;渔业、盐业和矿业发达;丝绵、布帛等物产丰富。(答出任意两点即可)关系:北方人南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带去了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。(言之有理即可)

(4)特点:融合了阴历和阳历的主要元素,安排了二十四节气。作者:贾思勰。因素:统治者推行正确的经济措施;统治者的重视;生产技术和工具的进步;安定的社会环境;适宜的自然环境;兴修水利,治理水患;创制指导农业生产的历法;农业生产经验的总结等。(答出任意两点即可)标题:总结丰富经验。(符合题意,具有概括性即可)

同课章节目录