14 圆明园的毁灭课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 14 圆明园的毁灭课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-13 22:51:18 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

14课 圆明园的毁灭

本课导入

圆明园是清代康熙、雍正、乾隆三代帝王在150多年间,所创建和经营的一座大型皇家官苑,清著名的皇家园林之一,整个园林构思巧妙,有“万园之园”之称。圆明园由圆明、绮春、长春三园组成,其中圆明园最大。圆明园的建筑融合古今中外的建筑风格,在中外建筑史上别具一格。圆明园里还珍藏着许多奇珍异宝、金银玉器、名人字画、孤本秘籍。法国作家雨果称其为“理想与艺术的典范”。在第一次鸦片战争中,圆明园被英法联军烧毁。

学习目标

1.认识“殿、珑”等9个生字,会写“毁、郊”等15个字,会写“毁灭、不可估量、举世闻名”词语。

2.默读课文,理解课文内容。借助关键词句,体会课文的思想感情,并通过有感情地朗读,读出情感的变化。

3.领悟课文的表达特点,能结合相关资料,理解“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失”等句子的含义。

4.能结合相关资料,体会《七子之歌》(节选)和《和平宣言》(节选)与课文表达的情感的相似之处

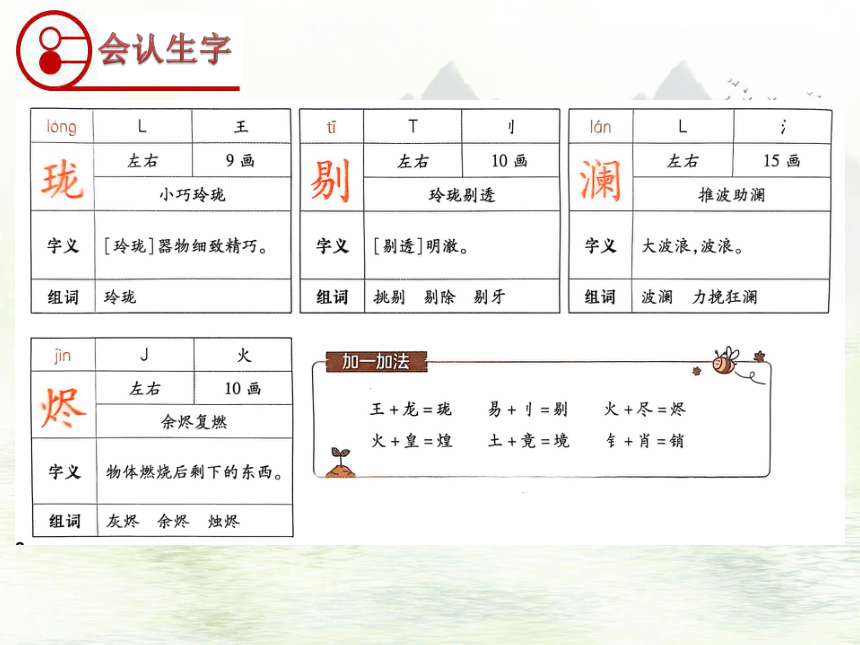

会认生字

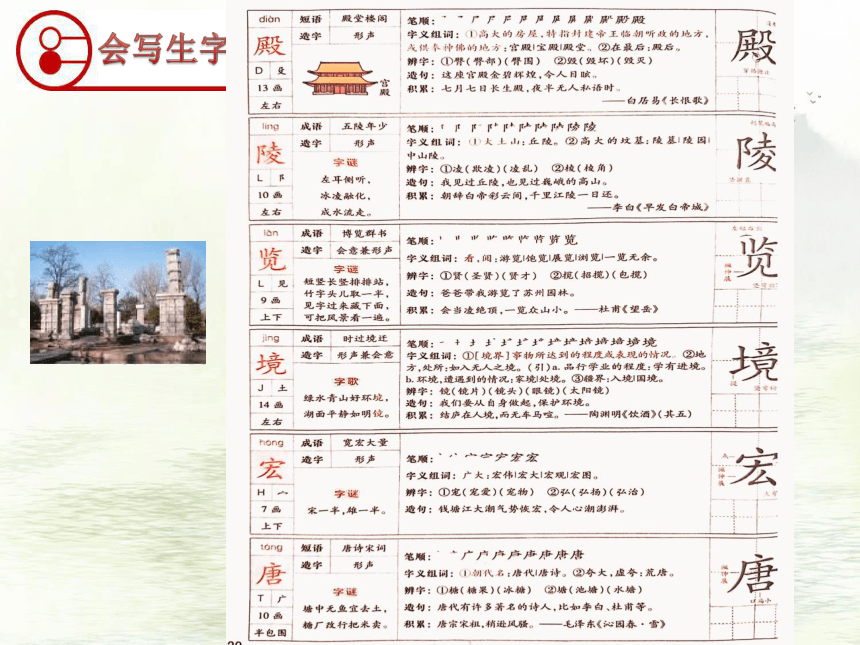

会写生字

会写生字

会写生字

毁灭 不可估量 举世闻名 众星拱月 金碧辉煌

殿堂 象征 仿照 诗情画意 建筑 漫游

天南海北 饱览 风景名胜 境界 宏伟 奇珍异宝

博物馆 统统 搬运 销毁 罪证 奉命

会写生字

课文解析

圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量①的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!

注释:

1、不可估量:无法估计,形容数量大或程度中。

段意:

中心句,总领全文。

“不可估量”反复出现,写出了作者对圆明园毁灭的痛惜之情,奠定全文的基础。

课文解析

圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名②的皇家园林。它由圆明园、绮春园和长春园组成,所以也叫圆明三园。此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面,众星拱月③般环绕在圆明园周围。

注释:

2、举世闻名:全国或全世界都知道他的名字,形容名声非常大。举,全。

3、众星捧月:比喻许多人簇拥着一个人,或许多个体拥戴一个核心。

段意:

本段主要介绍了圆明园的地理位置和总体布局。

介绍圆明园的地理位置和历史地位

比喻,将圆明园比作“月”,将小园比作“星”,形象的写出了圆明园的布局的特点,突出圆明园的宏伟。

课文解析

圆明园中,有金碧辉煌④的殿堂,也有玲珑剔透⑤的亭台楼阁,有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。园中许多景物都是仿照各地名胜建造的,如海宁的安澜园、苏州的狮子林、杭州西湖的平湖秋月;还有很多景物是根据古代文人的诗情画意⑥建造的,如蓬岛瑶台、武陵春色。园中不仅有民族建筑,还有西洋景观。漫步园内,有如漫游在天南海北,饱览着中外风景名胜;流连其问,仿佛置身在幻想的境界里。

注释:

4、金碧辉煌:形容建筑物异常华丽光彩夺目。

5、玲珑剔透:形容器物精致,孔穴明晰,结构巧妙。

6、诗情画意:诗画一般的美好意境。

列举圆明园中的特色建筑,写出了圆明园大气与小巧并存,热闹与宁静相结合的建筑风格。

圆明园建筑的三个特点:

1、汇集各地名胜古迹的精华;

2、融入祖国灿烂文化的元素;

3、吸取西洋建筑风格。

段意:

本段介绍了圆明园各式各样的建筑,写出了作者对昔日圆明园的向往与喜爱。

课文解析

圆明园不但建筑宏伟⑦,还收藏着最珍贵的历史文物:上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝⑧。所以,它又是当时世界上最大的博物馆、艺术馆。

过渡句:前半句承上启下介绍圆明园的特点,后半句引出对圆明园收藏文物的介绍。

注释:

7、宏伟:(规模、计划等)宏大雄伟。

8、奇珍异宝:指奇特罕见的珍贵宝物。

●

●

●

●

“上自”“下至”从时间跨度上写圆明园收藏的文物历史悠久,

从种类上写圆明园收藏的文物数量丰富,价值巨大。

段意:

本段介绍了圆明园内收藏的历史文物的珍贵。

课文解析

1860年10月6日,英法联军侵人北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿得动的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18和19日,三千多名侵略者奉命在园内放火。大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝⑨、建筑艺术的精华⑩,就这样化为一片灰烬。

注释:

9、瑰宝:特别珍贵的东西。

8、精华:(事物)最重要、最好的部分。

●

●

●

●

加点词语准确写出了英法联军的野蛮与暴力,呈现圆明园被毁灭的命运

说明这把火燃烧的时间之久,破坏力之大。

首尾呼应,突出主题,表现了作者的痛惜、愤怒和不可置信

段意:

本段介绍了圆明园被毁灭的经过。

段落划分

第一部分(1自然段):概括阐明了圆明园的毁灭是中国乃至世界上不可估量的损失。

第二部分(2~4自然段):详细介绍了圆明园的布局、建筑风格及收藏的珍贵文物,再现了圆明园当年的宏伟壮观。

第三部分(5自然段):写圆明园毁灭的经过,痛斥英法联军的强盗行径。

结构梳理

圆明园的毁灭

不可估量的损失(1)——痛惜

昔日的辉煌

(2-4)

毁灭的经过(5)——仇恨

自豪

布局——众星捧月

建筑——风格各异

文物——珍贵异常

勿忘国耻

振兴中华

主题概括

本文描述了圆明园昔日的辉煌和惨遭侵略者肆意践踏而被毁灭的经过,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱和对侵略者野蛮行径的无比愤慨,激发人们不忘国耻之心,增强人们振兴中华的责任感和使命感。

课后练习

1、默读课文,想想课文主要表达了怎样的情感。反复朗读,读出情感的变化。

1. 对祖国灿烂文化的热爱之情:课文的第二至四自然段详细描绘了圆明园的布局、建筑风格以及收藏的珍贵文物,展现出圆明园的宏伟壮观、美轮美奂。这些描写让读者仿佛身临其境,能够深切感受到圆明园的非凡魅力,从而体现出作者对祖国这一园林艺术瑰宝和建筑艺术精华的由衷赞美与热爱。

2. 对侵略者强盗行径的无比仇恨:第五自然段讲述了英法侵略者毁灭圆明园的经过,这些文字生动地刻画了侵略者的贪婪、残暴和野蛮,表达了作者对侵略者无耻行径的强烈愤慨和仇恨。

3. 痛惜之情:圆明园的毁灭是中国乃至世界文化史上不可估量的损失,文章开篇就指出“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!”结尾再次强调“我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬”,首尾呼应,充分表达了作者对圆明园被毁灭的痛心和惋惜。

课后练习

2、课文题目是“圆明园的毁灭”,作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌 和同学交流你的想法。

作者用大量笔墨写圆明园昔日的辉煌,主要有以下几方面原因:

1. 突出圆明园的价值非凡:艺术价值极高,文化价值深厚承载着中华民族数千年的文化传承和历史沉淀。

2. 与毁灭形成强烈对比:会更深刻地体会到侵略者的残暴和罪恶,也更能激发起对侵略者的愤恨之情以及对国家和民族的痛惜之情。

3. 表达对祖国文化的热爱:通过对它的赞美,能够唤起读者对祖国优秀传统文化的认同和热爱。

4. 强调毁灭的惨痛损失:通过对圆明园昔日辉煌的充分展现,让读者更加深刻地认识到这种损失的不可估量性,从而使人们牢记这段历史,激发起民族的觉醒和振兴中华的责任感。

课后练习

3、读下面的句子,注意表示时间的词语,联系上下文说说你的感受。

◇上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。

◇1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿得动的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园内放火。

“上自先秦时代”“下至唐、宋、元、明、清历代”说明时间跨度之大,从先秦到清朝有青铜礼器、名人书画和各种奇珍异宝,足见圆明园内珍贵的历史文物年代久远,品种齐全,包含了不同年代的不同文化,它们的历史价值和数量都是前所未有的。

这段话写英法联军在“1860年10月6日”闯进圆明园后,一直在掠夺、破坏园内文物,直到“10月18 日和19日”在园内放火,销毁罪证。用表示时间的词语写出了侵略者的疯狂和贪婪,也足见圆明园内文物数量之多,流露出作者对圆明园毁灭的痛惜及对侵略者的仇恨,激起了读者的强烈愤慨,增强了振兴中华的责任感和使命感。

课后练习

4、结合相关资料,说说为什么“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失”。

这句话出现在文章的开头。作者直抒胸臆,写出了圆明园的毁灭给中国乃至世界带来的损失。它们的毁灭使中国文化传承出现了巨大的断层,许多珍贵的文化遗产就此消失,后人无法再亲眼目睹和研究这些文物,对于中国历史文化的研究和传承是无法弥补的损失。它的毁灭也是世界文化多样性的损失,使世界上少了一个可以见证不同文化交流融合的重要实例。英法联军的暴行受到了全世界正直人们的谴责,圆明园的毁灭也成为了人类文明史上的一个耻辱印记

阅读链接

七子之歌(节选)

澳 门

你可知妈港不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

阅读链接

七子之歌(节选)

香 港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

阅读链接

和平宣言(节选)

冯亦同

巍巍金陵,滔滔大江,钟山花雨,千秋芬芳。

一九三七,祸从天降,一二一三,古城沦丧。

侵华倭寇,掳掠烧杀,尸横遍野,血染长江。

三十余万,生灵涂炭,炼狱六周,哀哉国殇。

阅读链接

读了以上内容,你又有什么体会要和大家分享呢?

诗歌抒发了作者对祖国深厚的爱,表达了对帝国主义列强侵略行径的憎恨。这三首诗歌与《圆明园的毁灭》一文都表达了对侵略者的无比仇恨。

14课 圆明园的毁灭

本课导入

圆明园是清代康熙、雍正、乾隆三代帝王在150多年间,所创建和经营的一座大型皇家官苑,清著名的皇家园林之一,整个园林构思巧妙,有“万园之园”之称。圆明园由圆明、绮春、长春三园组成,其中圆明园最大。圆明园的建筑融合古今中外的建筑风格,在中外建筑史上别具一格。圆明园里还珍藏着许多奇珍异宝、金银玉器、名人字画、孤本秘籍。法国作家雨果称其为“理想与艺术的典范”。在第一次鸦片战争中,圆明园被英法联军烧毁。

学习目标

1.认识“殿、珑”等9个生字,会写“毁、郊”等15个字,会写“毁灭、不可估量、举世闻名”词语。

2.默读课文,理解课文内容。借助关键词句,体会课文的思想感情,并通过有感情地朗读,读出情感的变化。

3.领悟课文的表达特点,能结合相关资料,理解“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失”等句子的含义。

4.能结合相关资料,体会《七子之歌》(节选)和《和平宣言》(节选)与课文表达的情感的相似之处

会认生字

会写生字

会写生字

会写生字

毁灭 不可估量 举世闻名 众星拱月 金碧辉煌

殿堂 象征 仿照 诗情画意 建筑 漫游

天南海北 饱览 风景名胜 境界 宏伟 奇珍异宝

博物馆 统统 搬运 销毁 罪证 奉命

会写生字

课文解析

圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量①的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!

注释:

1、不可估量:无法估计,形容数量大或程度中。

段意:

中心句,总领全文。

“不可估量”反复出现,写出了作者对圆明园毁灭的痛惜之情,奠定全文的基础。

课文解析

圆明园在北京西北郊,是一座举世闻名②的皇家园林。它由圆明园、绮春园和长春园组成,所以也叫圆明三园。此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面,众星拱月③般环绕在圆明园周围。

注释:

2、举世闻名:全国或全世界都知道他的名字,形容名声非常大。举,全。

3、众星捧月:比喻许多人簇拥着一个人,或许多个体拥戴一个核心。

段意:

本段主要介绍了圆明园的地理位置和总体布局。

介绍圆明园的地理位置和历史地位

比喻,将圆明园比作“月”,将小园比作“星”,形象的写出了圆明园的布局的特点,突出圆明园的宏伟。

课文解析

圆明园中,有金碧辉煌④的殿堂,也有玲珑剔透⑤的亭台楼阁,有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。园中许多景物都是仿照各地名胜建造的,如海宁的安澜园、苏州的狮子林、杭州西湖的平湖秋月;还有很多景物是根据古代文人的诗情画意⑥建造的,如蓬岛瑶台、武陵春色。园中不仅有民族建筑,还有西洋景观。漫步园内,有如漫游在天南海北,饱览着中外风景名胜;流连其问,仿佛置身在幻想的境界里。

注释:

4、金碧辉煌:形容建筑物异常华丽光彩夺目。

5、玲珑剔透:形容器物精致,孔穴明晰,结构巧妙。

6、诗情画意:诗画一般的美好意境。

列举圆明园中的特色建筑,写出了圆明园大气与小巧并存,热闹与宁静相结合的建筑风格。

圆明园建筑的三个特点:

1、汇集各地名胜古迹的精华;

2、融入祖国灿烂文化的元素;

3、吸取西洋建筑风格。

段意:

本段介绍了圆明园各式各样的建筑,写出了作者对昔日圆明园的向往与喜爱。

课文解析

圆明园不但建筑宏伟⑦,还收藏着最珍贵的历史文物:上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝⑧。所以,它又是当时世界上最大的博物馆、艺术馆。

过渡句:前半句承上启下介绍圆明园的特点,后半句引出对圆明园收藏文物的介绍。

注释:

7、宏伟:(规模、计划等)宏大雄伟。

8、奇珍异宝:指奇特罕见的珍贵宝物。

●

●

●

●

“上自”“下至”从时间跨度上写圆明园收藏的文物历史悠久,

从种类上写圆明园收藏的文物数量丰富,价值巨大。

段意:

本段介绍了圆明园内收藏的历史文物的珍贵。

课文解析

1860年10月6日,英法联军侵人北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿得动的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18和19日,三千多名侵略者奉命在园内放火。大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝⑨、建筑艺术的精华⑩,就这样化为一片灰烬。

注释:

9、瑰宝:特别珍贵的东西。

8、精华:(事物)最重要、最好的部分。

●

●

●

●

加点词语准确写出了英法联军的野蛮与暴力,呈现圆明园被毁灭的命运

说明这把火燃烧的时间之久,破坏力之大。

首尾呼应,突出主题,表现了作者的痛惜、愤怒和不可置信

段意:

本段介绍了圆明园被毁灭的经过。

段落划分

第一部分(1自然段):概括阐明了圆明园的毁灭是中国乃至世界上不可估量的损失。

第二部分(2~4自然段):详细介绍了圆明园的布局、建筑风格及收藏的珍贵文物,再现了圆明园当年的宏伟壮观。

第三部分(5自然段):写圆明园毁灭的经过,痛斥英法联军的强盗行径。

结构梳理

圆明园的毁灭

不可估量的损失(1)——痛惜

昔日的辉煌

(2-4)

毁灭的经过(5)——仇恨

自豪

布局——众星捧月

建筑——风格各异

文物——珍贵异常

勿忘国耻

振兴中华

主题概括

本文描述了圆明园昔日的辉煌和惨遭侵略者肆意践踏而被毁灭的经过,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱和对侵略者野蛮行径的无比愤慨,激发人们不忘国耻之心,增强人们振兴中华的责任感和使命感。

课后练习

1、默读课文,想想课文主要表达了怎样的情感。反复朗读,读出情感的变化。

1. 对祖国灿烂文化的热爱之情:课文的第二至四自然段详细描绘了圆明园的布局、建筑风格以及收藏的珍贵文物,展现出圆明园的宏伟壮观、美轮美奂。这些描写让读者仿佛身临其境,能够深切感受到圆明园的非凡魅力,从而体现出作者对祖国这一园林艺术瑰宝和建筑艺术精华的由衷赞美与热爱。

2. 对侵略者强盗行径的无比仇恨:第五自然段讲述了英法侵略者毁灭圆明园的经过,这些文字生动地刻画了侵略者的贪婪、残暴和野蛮,表达了作者对侵略者无耻行径的强烈愤慨和仇恨。

3. 痛惜之情:圆明园的毁灭是中国乃至世界文化史上不可估量的损失,文章开篇就指出“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!”结尾再次强调“我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬”,首尾呼应,充分表达了作者对圆明园被毁灭的痛心和惋惜。

课后练习

2、课文题目是“圆明园的毁灭”,作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌 和同学交流你的想法。

作者用大量笔墨写圆明园昔日的辉煌,主要有以下几方面原因:

1. 突出圆明园的价值非凡:艺术价值极高,文化价值深厚承载着中华民族数千年的文化传承和历史沉淀。

2. 与毁灭形成强烈对比:会更深刻地体会到侵略者的残暴和罪恶,也更能激发起对侵略者的愤恨之情以及对国家和民族的痛惜之情。

3. 表达对祖国文化的热爱:通过对它的赞美,能够唤起读者对祖国优秀传统文化的认同和热爱。

4. 强调毁灭的惨痛损失:通过对圆明园昔日辉煌的充分展现,让读者更加深刻地认识到这种损失的不可估量性,从而使人们牢记这段历史,激发起民族的觉醒和振兴中华的责任感。

课后练习

3、读下面的句子,注意表示时间的词语,联系上下文说说你的感受。

◇上自先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。

◇1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿得动的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园内放火。

“上自先秦时代”“下至唐、宋、元、明、清历代”说明时间跨度之大,从先秦到清朝有青铜礼器、名人书画和各种奇珍异宝,足见圆明园内珍贵的历史文物年代久远,品种齐全,包含了不同年代的不同文化,它们的历史价值和数量都是前所未有的。

这段话写英法联军在“1860年10月6日”闯进圆明园后,一直在掠夺、破坏园内文物,直到“10月18 日和19日”在园内放火,销毁罪证。用表示时间的词语写出了侵略者的疯狂和贪婪,也足见圆明园内文物数量之多,流露出作者对圆明园毁灭的痛惜及对侵略者的仇恨,激起了读者的强烈愤慨,增强了振兴中华的责任感和使命感。

课后练习

4、结合相关资料,说说为什么“圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失”。

这句话出现在文章的开头。作者直抒胸臆,写出了圆明园的毁灭给中国乃至世界带来的损失。它们的毁灭使中国文化传承出现了巨大的断层,许多珍贵的文化遗产就此消失,后人无法再亲眼目睹和研究这些文物,对于中国历史文化的研究和传承是无法弥补的损失。它的毁灭也是世界文化多样性的损失,使世界上少了一个可以见证不同文化交流融合的重要实例。英法联军的暴行受到了全世界正直人们的谴责,圆明园的毁灭也成为了人类文明史上的一个耻辱印记

阅读链接

七子之歌(节选)

澳 门

你可知妈港不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

阅读链接

七子之歌(节选)

香 港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

阅读链接

和平宣言(节选)

冯亦同

巍巍金陵,滔滔大江,钟山花雨,千秋芬芳。

一九三七,祸从天降,一二一三,古城沦丧。

侵华倭寇,掳掠烧杀,尸横遍野,血染长江。

三十余万,生灵涂炭,炼狱六周,哀哉国殇。

阅读链接

读了以上内容,你又有什么体会要和大家分享呢?

诗歌抒发了作者对祖国深厚的爱,表达了对帝国主义列强侵略行径的憎恨。这三首诗歌与《圆明园的毁灭》一文都表达了对侵略者的无比仇恨。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地