人教新课标高中历史必修二第四单元第12课 从计划经济到市场经济 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史必修二第四单元第12课 从计划经济到市场经济 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-19 14:54:18 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。江苏省常熟中学

JiangsuProvinceChangshuHighSchool茅丽亚 当今世界,机遇和挑战并存。风云变幻,最需要的是战略定力;竞争激烈,最重要的是急流勇进;迎接挑战,最根本的是改革创新。改革,最本质的要求就是创新。“苟日新,日日新,又日新”,是对中华民族创新精神的最好写照!

----习近平

2013年12月31日 在政协新年茶话会上讲话摘录从计划经济

到

市场经济——把社会主义建立在现实的基础上 一、应世而生(一)马克思的科学预见“设想有一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当做一个社会劳动力来使用……生产资料的全国性的集中将成为自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性的基础,这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动……资产阶级社会的症结正是在于对社会生产自始就不存在有意识的社会调节……”

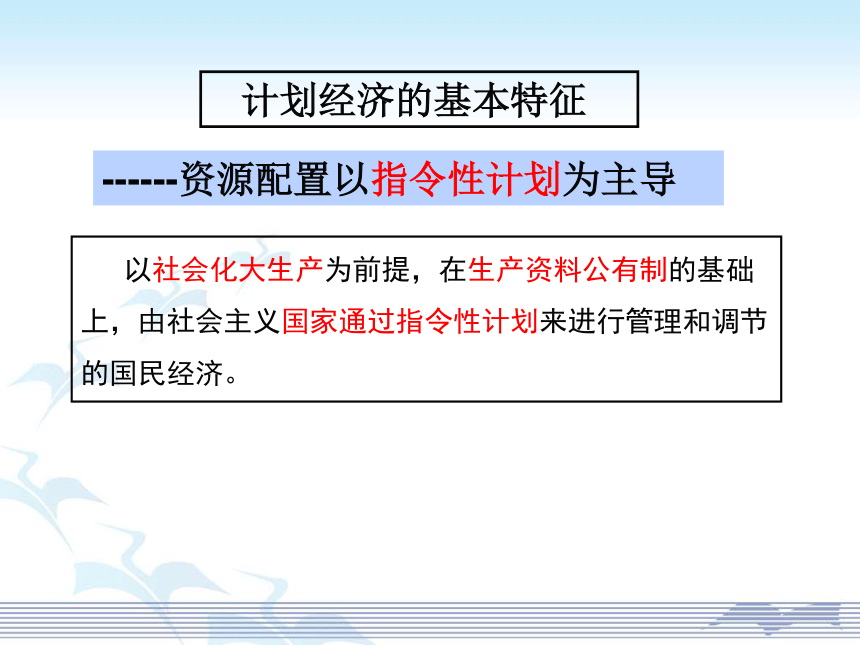

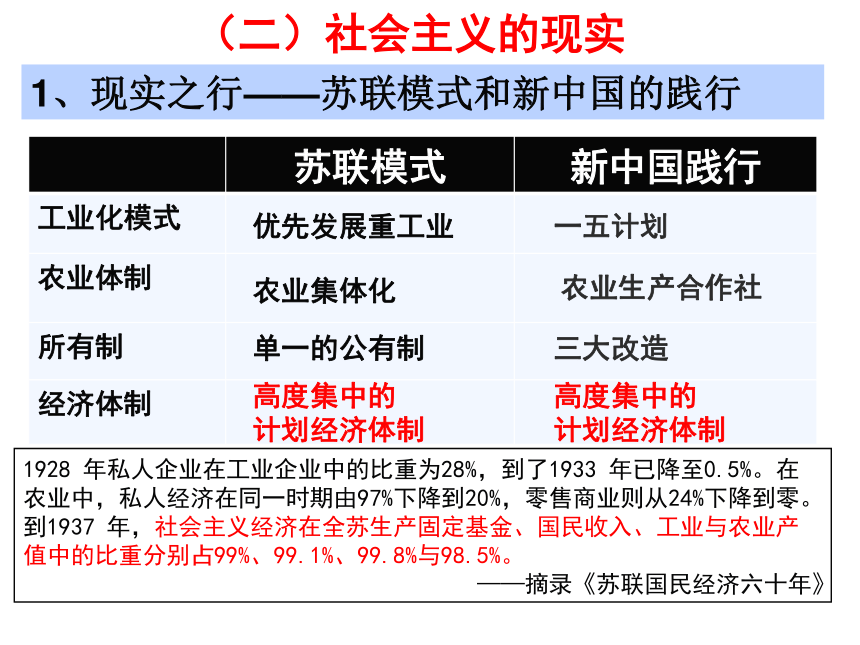

——《马克思恩格斯全集》“作为物质生活即物质生产过程的形态,作为自由结合的人的产物,处于人的有意识有计划的控制之下,……这需要有一定的社会物质基础或一系列的物质生存条件” ——《马克思恩格斯全集》 计划经济的基本特征 以社会化大生产为前提,在生产资料公有制的基础上,由社会主义国家通过指令性计划来进行管理和调节的国民经济。------资源配置以指令性计划为主导(二)社会主义的现实优先发展重工业农业集体化单一的公有制高度集中的

计划经济体制一五计划农业生产合作社三大改造高度集中的

计划经济体制1、现实之行——苏联模式和新中国的践行1928 年私人企业在工业企业中的比重为28%,到了1933 年已降至0.5%。在农业中,私人经济在同一时期由97%下降到20%,零售商业则从24%下降到零。到1937 年,社会主义经济在全苏生产固定基金、国民收入、工业与农业产值中的比重分别占99%、99.1%、99.8%与98.5%。

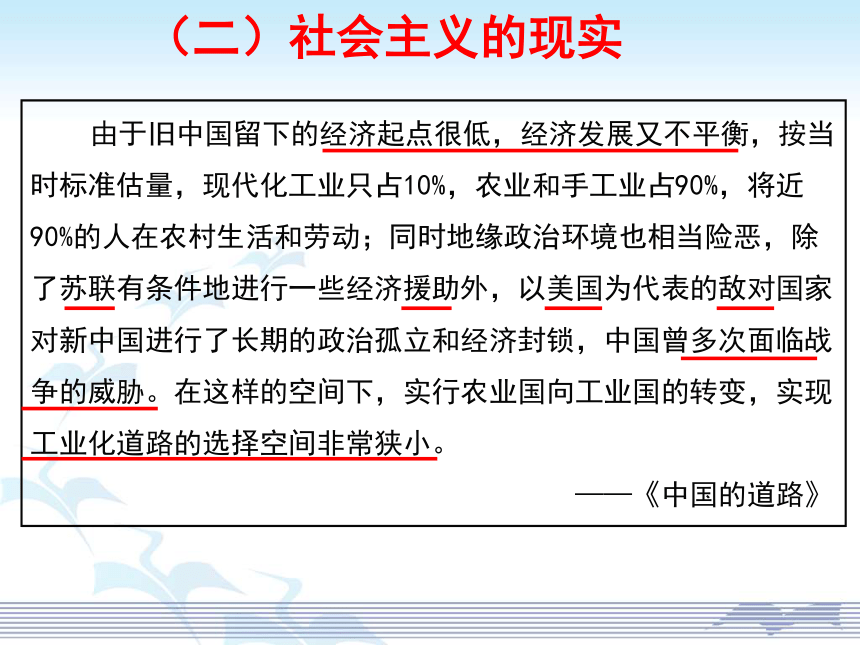

——摘录《苏联国民经济六十年》 由于旧中国留下的经济起点很低,经济发展又不平衡,按当时标准估量,现代化工业只占10%,农业和手工业占90%,将近90%的人在农村生活和劳动;同时地缘政治环境也相当险恶,除了苏联有条件地进行一些经济援助外,以美国为代表的敌对国家对新中国进行了长期的政治孤立和经济封锁,中国曾多次面临战争的威胁。在这样的空间下,实行农业国向工业国的转变,实现工业化道路的选择空间非常狭小。

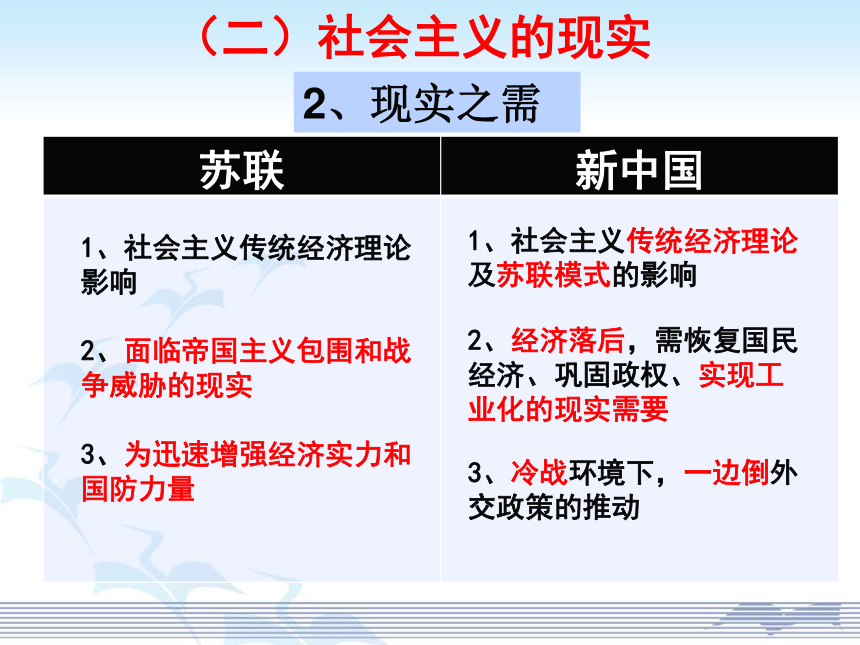

——《中国的道路》(二)社会主义的现实

1、社会主义传统经济理论影响

2、面临帝国主义包围和战争威胁的现实

3、为迅速增强经济实力和国防力量

1、社会主义传统经济理论及苏联模式的影响

(二)社会主义的现实2、现实之需

2、经济落后,需恢复国民经济、巩固政权、实现工业化的现实需要

3、冷战环境下,一边倒外交政策的推动

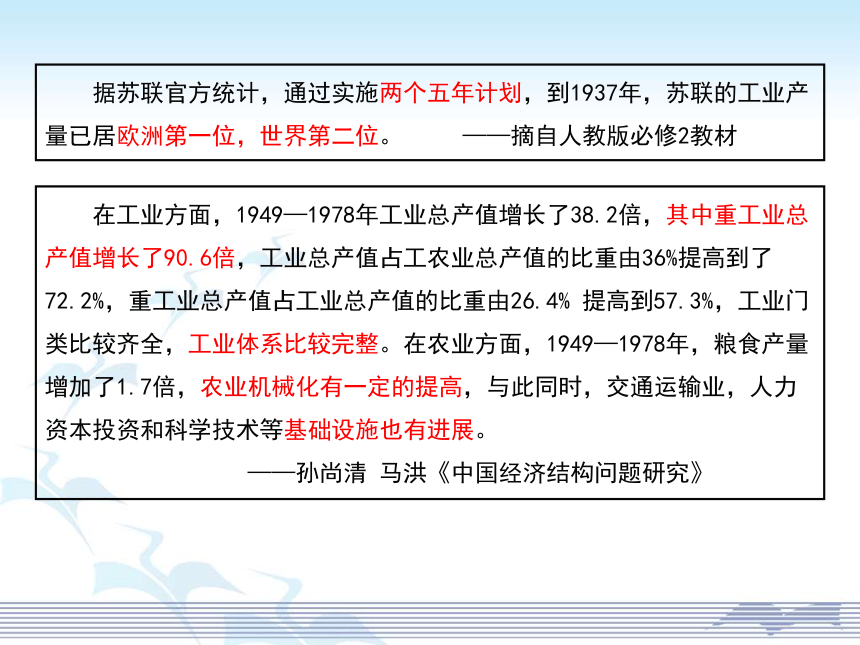

在工业方面,1949—1978年工业总产值增长了38.2倍,其中重工业总产值增长了90.6倍,工业总产值占工农业总产值的比重由36%提高到了72.2%,重工业总产值占工业总产值的比重由26.4% 提高到57.3%,工业门类比较齐全,工业体系比较完整。在农业方面,1949—1978年,粮食产量增加了1.7倍,农业机械化有一定的提高,与此同时,交通运输业,人力资本投资和科学技术等基础设施也有进展。

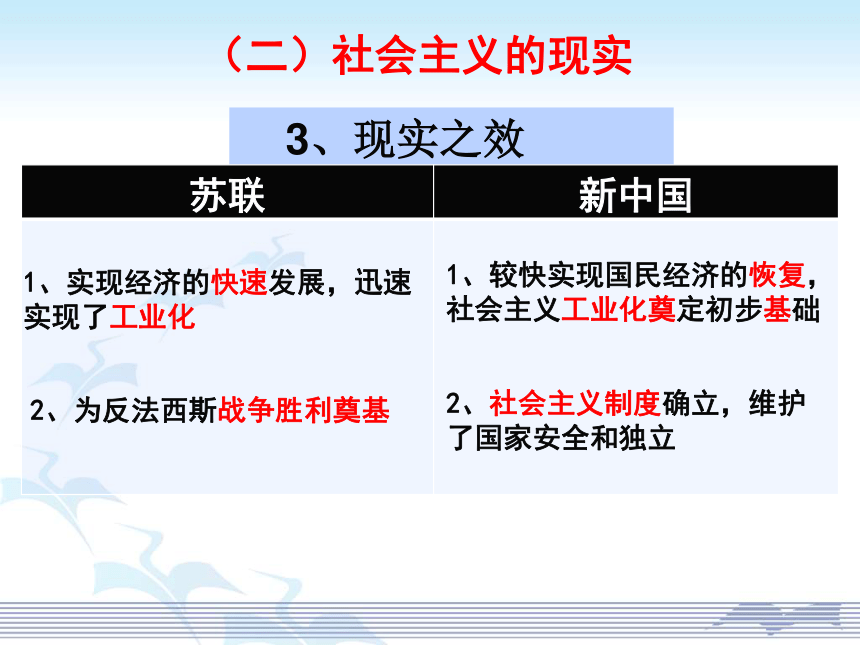

——孙尚清 马洪《中国经济结构问题研究》 据苏联官方统计,通过实施两个五年计划,到1937年,苏联的工业产量已居欧洲第一位,世界第二位。 ——摘自人教版必修2教材 3、现实之效

1、实现经济的快速发展,迅速实现了工业化

1、较快实现国民经济的恢复,社会主义工业化奠定初步基础(二)社会主义的现实

2、为反法西斯战争胜利奠基

2、社会主义制度确立,维护了国家安全和独立 但在长达30年的时间中,它的内在缺陷也很明显。主要表现为国家集中决策,行政管理与日益发展的社会化大生产之间,集中统一的指令性计划与复杂多变的经济活动之间,统收统支,吃“大锅饭”办法与讲究经济效果之间发生了尖锐的矛盾。

——肖灼基《关于经济管理体制的若干设想》——把社会主义建立在发展的基础上 二、适时而变(一)显而易见的问题1、片面发展重工业国民经济比例失调,人民生活水平提高缓慢2、计划指令,排斥市场,挫伤积极性,影响经济持续发展1、大跃进,忽视经济发展客观规律,国民经济比例失调2、人民公社化,超越历史发展阶段,挫伤农民积极性3、“左”倾错误,未彻底纠正,文革动乱,国民经济混乱(二)摸着石头过河1、赫鲁晓夫改革2、勃列日涅夫改革3、戈尔巴乔夫改革冲击但未冲破斯大林模式,改革失败①承认市场调节作用

②立法调整所有制结构冲破斯大林模式,但背离社会主义方向,导致苏联解体突 进 ——体制变革(二)摸着石头过河——体制变革1978年5月10日,中共中央党校内部刊物发表了由胡耀邦审定的《实践是检验真理的唯一标准》一文,这篇文章阐述了马克思主义的思想路线,指出:检验真理的标准只能是社会实践,理论与实践的统一是马克思主义的一个最基本的原则,任何理论都要不断接受实践的检验。这是从根本理论上对“两个凡是”的否定。这篇文章在全党引起了强烈反响,同时也遭到一些人的非议和谴责。从而引发了一场关于真理标准问题的全国性大讨论。(二)摸着石头过河改

革1、赫鲁晓夫改革2、勃列日涅夫改革3、戈尔巴乔夫改革冲击但未冲破斯大林模式,改革失败①承认市场调节作用

②立法调整所有制结构冲破斯大林模式,但背离社会主义方向,导致苏联解体突 进渐 进 ——体制变革1981年十一届六中全会:

“必须在公有制基础上实行计划经济,同时发挥市场调节的辅助作用。要大力发展社会主义的商品生产和商品交换。”

1982年十二大:

“计划经济为主,市场经济为辅。”

1984年十二届三中全会:

“公有制基础上的有计划商品经济。”

1987年十三大:

“社会主义有计划商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制。是国家调节市场,市场引导企业的机制。”

(二)摸着石头过河——体制变革 1989年中国发生了“六.四风波”,接着东欧各国发生政变,党内相当一部分人对改革的正确方向发生怀疑,国内舆论界掀起了一场关于姓“资”还是姓“社”,在这场争论中,市场经济成为一个焦点,有人认为市场经济就是资本主义,“市场化”就是资本主义化。在一片责难声中,市场经济的主张在报刊上销声匿迹。

—— 许兰菊《中国经济体制14年的改革历程》——把社会主义建立在创新的基础上 三、顺势而为 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也是计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。……不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义。

——1992年邓小平南方谈话摘录(一)东方风来满眼春1、理论突破——1992年南方谈话根本问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义解放发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,达到共同富裕计划和市场都是经济手段可以搞社会主义市场经济是否有利于提高生产力

综合国力

人民生活水平

进一步解放思想,推进改革开放深化进入新阶段社会主义的本质经济手段判断标准(一)东方风来满眼春——体制创新1、理论突破——1992年南方谈话2、明确目标——1992年中共十四大3、基本框架——1993年十四届三中全会4、完善理论——1997年中共十五大5、初步建立——21世纪初1992年后,逐步确立社会主义市场经济体制(二)创出一条新路来——体制创新——社会主义市场经济体制 1992年,党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。党的十八大提出“更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用。党的十八届五中全会强调:着力健全市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的制度体系。——资源配置以市场为主导,与政府宏观调控相结合党的十四大明确提出:建立 社会主义市场经济体制,就是使市场在社会主义宏观调控下对资源配置起基础性作用 至21世纪初,在我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99% ——人教版教材 建立和完善社会主义市场经济体制,极大激发了经济社会发展蕴藏的巨大潜力,综合国力大幅跃升,人民生活大为改善,国际地位和影响力显著提高。改革开放36年来,国民经济保持了高速增长,经济总量跃居到世界第二位。国家经济调控能力显著增强,交通能源电信水利等基础设施长足发展。人民生活大幅度改善,全国人均寿命由1978年的68岁提高到2013年的76岁,实行社会主义市场经济体制也大大推动了其他领域发展,民主法治、文化教育、社会建设、生态文明等各项事业蓬勃发展。

——魏礼群《邓小平社会主义市场经济理论的丰富内涵和重大贡献》(二)创出一条新路来社会主义市场经济与

资本主义市场经济上有何区别?社会主义市场经济的重要特点是强政府与强市场的有机结合,政府与市场的“双强模式”是社会主义市场经济的重要特点,这是由于社会主义市场经济是市场经济历史发展中的一个新阶段。……正是植根于公有制基础之上的社会主义市场经济,就生发出不同于资本主义市场经济的一些新情况:一方面是继续发挥市场经济的竞争、激励与配置资源等积极作用,另一方面又能以公有制之长去制约市场经济的一些消极影响。 ——袁恩桢 社会主义市场经济这一概念的提出是一项伟大的理论创新,其实质可简单地归纳为:用市场经济来提高效率,用社会主义制度来保障公平。即一方面发挥市场在资源配置上的基础性作用,来提高经济发展的效率;另一方面要坚持社会主义制度,保障社会的公平和公正。这两方面是相辅相成的。

——成思危 中国特色

社会主义建设道路中国特色?工农武装割据新民主主义理论人民民主专政理论两类矛盾学说社会主义市场经济体制……………… 没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气,同样,离开不断改革,制度自信也不可能彻底、不可能久远。我们全面深化改革,是要使中国特色社会主义制度更好;我们说坚定制度自信,不是要固步自封,而是要不断革除体制弊端,让我们的制度成熟而持久。

——习近平 增强道路自信 增强理论自信 增强制度自信国家的存在是经济增长的关键, 然而国家又是人为经济衰退的根源。

——诺贝尔经济学奖得主诺思 请结合新中国经济发展的相关史实进行论证。 巩固反思费正清和迈克法夸尔主编的《剑桥中华人民共和国史(1946-1965)》第一部分的标题就是“效仿苏联”。我国学者武力也指出:“从1953年开始,中国同时走上快速工业化和向苏联模式的社会主义经济过渡的道路”。以下不可以用来证明该观点的是( )

A 对资本主义工商业的社会主义改造

B 中国实行以重工业为重点的工业化

C 中国实行农业集体化

D 计划经济体制的建立A下图反映了中国市场化指数的变化情况。图中1992—1997年我国市场化指数迅速提高,这主要得益于

A城市经济体制改革全面展开

B公有制主体地位得到改变

C社会主义商品市场体系已建立

D市场经济体制的逐步确立D到1987年,上海金融保险业提供的GDP由1980年的7.02亿元,增长到34.04亿元,占第三产业国内生产总值的比重从10.87%上升到了21.34%。对此,《上海通史》认为,上海金融保险业高速增长的根本原因是制度释放。“制度释放”的具体表现有

①经济特区的设立

②城市经济体制改革的实行

③沿海港口城市的开放

④浦东的开发开放

A.②③ B.③④ C.①②③ D.②③④A

JiangsuProvinceChangshuHighSchool茅丽亚 当今世界,机遇和挑战并存。风云变幻,最需要的是战略定力;竞争激烈,最重要的是急流勇进;迎接挑战,最根本的是改革创新。改革,最本质的要求就是创新。“苟日新,日日新,又日新”,是对中华民族创新精神的最好写照!

----习近平

2013年12月31日 在政协新年茶话会上讲话摘录从计划经济

到

市场经济——把社会主义建立在现实的基础上 一、应世而生(一)马克思的科学预见“设想有一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当做一个社会劳动力来使用……生产资料的全国性的集中将成为自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性的基础,这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动……资产阶级社会的症结正是在于对社会生产自始就不存在有意识的社会调节……”

——《马克思恩格斯全集》“作为物质生活即物质生产过程的形态,作为自由结合的人的产物,处于人的有意识有计划的控制之下,……这需要有一定的社会物质基础或一系列的物质生存条件” ——《马克思恩格斯全集》 计划经济的基本特征 以社会化大生产为前提,在生产资料公有制的基础上,由社会主义国家通过指令性计划来进行管理和调节的国民经济。------资源配置以指令性计划为主导(二)社会主义的现实优先发展重工业农业集体化单一的公有制高度集中的

计划经济体制一五计划农业生产合作社三大改造高度集中的

计划经济体制1、现实之行——苏联模式和新中国的践行1928 年私人企业在工业企业中的比重为28%,到了1933 年已降至0.5%。在农业中,私人经济在同一时期由97%下降到20%,零售商业则从24%下降到零。到1937 年,社会主义经济在全苏生产固定基金、国民收入、工业与农业产值中的比重分别占99%、99.1%、99.8%与98.5%。

——摘录《苏联国民经济六十年》 由于旧中国留下的经济起点很低,经济发展又不平衡,按当时标准估量,现代化工业只占10%,农业和手工业占90%,将近90%的人在农村生活和劳动;同时地缘政治环境也相当险恶,除了苏联有条件地进行一些经济援助外,以美国为代表的敌对国家对新中国进行了长期的政治孤立和经济封锁,中国曾多次面临战争的威胁。在这样的空间下,实行农业国向工业国的转变,实现工业化道路的选择空间非常狭小。

——《中国的道路》(二)社会主义的现实

1、社会主义传统经济理论影响

2、面临帝国主义包围和战争威胁的现实

3、为迅速增强经济实力和国防力量

1、社会主义传统经济理论及苏联模式的影响

(二)社会主义的现实2、现实之需

2、经济落后,需恢复国民经济、巩固政权、实现工业化的现实需要

3、冷战环境下,一边倒外交政策的推动

在工业方面,1949—1978年工业总产值增长了38.2倍,其中重工业总产值增长了90.6倍,工业总产值占工农业总产值的比重由36%提高到了72.2%,重工业总产值占工业总产值的比重由26.4% 提高到57.3%,工业门类比较齐全,工业体系比较完整。在农业方面,1949—1978年,粮食产量增加了1.7倍,农业机械化有一定的提高,与此同时,交通运输业,人力资本投资和科学技术等基础设施也有进展。

——孙尚清 马洪《中国经济结构问题研究》 据苏联官方统计,通过实施两个五年计划,到1937年,苏联的工业产量已居欧洲第一位,世界第二位。 ——摘自人教版必修2教材 3、现实之效

1、实现经济的快速发展,迅速实现了工业化

1、较快实现国民经济的恢复,社会主义工业化奠定初步基础(二)社会主义的现实

2、为反法西斯战争胜利奠基

2、社会主义制度确立,维护了国家安全和独立 但在长达30年的时间中,它的内在缺陷也很明显。主要表现为国家集中决策,行政管理与日益发展的社会化大生产之间,集中统一的指令性计划与复杂多变的经济活动之间,统收统支,吃“大锅饭”办法与讲究经济效果之间发生了尖锐的矛盾。

——肖灼基《关于经济管理体制的若干设想》——把社会主义建立在发展的基础上 二、适时而变(一)显而易见的问题1、片面发展重工业国民经济比例失调,人民生活水平提高缓慢2、计划指令,排斥市场,挫伤积极性,影响经济持续发展1、大跃进,忽视经济发展客观规律,国民经济比例失调2、人民公社化,超越历史发展阶段,挫伤农民积极性3、“左”倾错误,未彻底纠正,文革动乱,国民经济混乱(二)摸着石头过河1、赫鲁晓夫改革2、勃列日涅夫改革3、戈尔巴乔夫改革冲击但未冲破斯大林模式,改革失败①承认市场调节作用

②立法调整所有制结构冲破斯大林模式,但背离社会主义方向,导致苏联解体突 进 ——体制变革(二)摸着石头过河——体制变革1978年5月10日,中共中央党校内部刊物发表了由胡耀邦审定的《实践是检验真理的唯一标准》一文,这篇文章阐述了马克思主义的思想路线,指出:检验真理的标准只能是社会实践,理论与实践的统一是马克思主义的一个最基本的原则,任何理论都要不断接受实践的检验。这是从根本理论上对“两个凡是”的否定。这篇文章在全党引起了强烈反响,同时也遭到一些人的非议和谴责。从而引发了一场关于真理标准问题的全国性大讨论。(二)摸着石头过河改

革1、赫鲁晓夫改革2、勃列日涅夫改革3、戈尔巴乔夫改革冲击但未冲破斯大林模式,改革失败①承认市场调节作用

②立法调整所有制结构冲破斯大林模式,但背离社会主义方向,导致苏联解体突 进渐 进 ——体制变革1981年十一届六中全会:

“必须在公有制基础上实行计划经济,同时发挥市场调节的辅助作用。要大力发展社会主义的商品生产和商品交换。”

1982年十二大:

“计划经济为主,市场经济为辅。”

1984年十二届三中全会:

“公有制基础上的有计划商品经济。”

1987年十三大:

“社会主义有计划商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制。是国家调节市场,市场引导企业的机制。”

(二)摸着石头过河——体制变革 1989年中国发生了“六.四风波”,接着东欧各国发生政变,党内相当一部分人对改革的正确方向发生怀疑,国内舆论界掀起了一场关于姓“资”还是姓“社”,在这场争论中,市场经济成为一个焦点,有人认为市场经济就是资本主义,“市场化”就是资本主义化。在一片责难声中,市场经济的主张在报刊上销声匿迹。

—— 许兰菊《中国经济体制14年的改革历程》——把社会主义建立在创新的基础上 三、顺势而为 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也是计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。……不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义。

——1992年邓小平南方谈话摘录(一)东方风来满眼春1、理论突破——1992年南方谈话根本问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义解放发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,达到共同富裕计划和市场都是经济手段可以搞社会主义市场经济是否有利于提高生产力

综合国力

人民生活水平

进一步解放思想,推进改革开放深化进入新阶段社会主义的本质经济手段判断标准(一)东方风来满眼春——体制创新1、理论突破——1992年南方谈话2、明确目标——1992年中共十四大3、基本框架——1993年十四届三中全会4、完善理论——1997年中共十五大5、初步建立——21世纪初1992年后,逐步确立社会主义市场经济体制(二)创出一条新路来——体制创新——社会主义市场经济体制 1992年,党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。党的十八大提出“更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用。党的十八届五中全会强调:着力健全市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的制度体系。——资源配置以市场为主导,与政府宏观调控相结合党的十四大明确提出:建立 社会主义市场经济体制,就是使市场在社会主义宏观调控下对资源配置起基础性作用 至21世纪初,在我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99% ——人教版教材 建立和完善社会主义市场经济体制,极大激发了经济社会发展蕴藏的巨大潜力,综合国力大幅跃升,人民生活大为改善,国际地位和影响力显著提高。改革开放36年来,国民经济保持了高速增长,经济总量跃居到世界第二位。国家经济调控能力显著增强,交通能源电信水利等基础设施长足发展。人民生活大幅度改善,全国人均寿命由1978年的68岁提高到2013年的76岁,实行社会主义市场经济体制也大大推动了其他领域发展,民主法治、文化教育、社会建设、生态文明等各项事业蓬勃发展。

——魏礼群《邓小平社会主义市场经济理论的丰富内涵和重大贡献》(二)创出一条新路来社会主义市场经济与

资本主义市场经济上有何区别?社会主义市场经济的重要特点是强政府与强市场的有机结合,政府与市场的“双强模式”是社会主义市场经济的重要特点,这是由于社会主义市场经济是市场经济历史发展中的一个新阶段。……正是植根于公有制基础之上的社会主义市场经济,就生发出不同于资本主义市场经济的一些新情况:一方面是继续发挥市场经济的竞争、激励与配置资源等积极作用,另一方面又能以公有制之长去制约市场经济的一些消极影响。 ——袁恩桢 社会主义市场经济这一概念的提出是一项伟大的理论创新,其实质可简单地归纳为:用市场经济来提高效率,用社会主义制度来保障公平。即一方面发挥市场在资源配置上的基础性作用,来提高经济发展的效率;另一方面要坚持社会主义制度,保障社会的公平和公正。这两方面是相辅相成的。

——成思危 中国特色

社会主义建设道路中国特色?工农武装割据新民主主义理论人民民主专政理论两类矛盾学说社会主义市场经济体制……………… 没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气,同样,离开不断改革,制度自信也不可能彻底、不可能久远。我们全面深化改革,是要使中国特色社会主义制度更好;我们说坚定制度自信,不是要固步自封,而是要不断革除体制弊端,让我们的制度成熟而持久。

——习近平 增强道路自信 增强理论自信 增强制度自信国家的存在是经济增长的关键, 然而国家又是人为经济衰退的根源。

——诺贝尔经济学奖得主诺思 请结合新中国经济发展的相关史实进行论证。 巩固反思费正清和迈克法夸尔主编的《剑桥中华人民共和国史(1946-1965)》第一部分的标题就是“效仿苏联”。我国学者武力也指出:“从1953年开始,中国同时走上快速工业化和向苏联模式的社会主义经济过渡的道路”。以下不可以用来证明该观点的是( )

A 对资本主义工商业的社会主义改造

B 中国实行以重工业为重点的工业化

C 中国实行农业集体化

D 计划经济体制的建立A下图反映了中国市场化指数的变化情况。图中1992—1997年我国市场化指数迅速提高,这主要得益于

A城市经济体制改革全面展开

B公有制主体地位得到改变

C社会主义商品市场体系已建立

D市场经济体制的逐步确立D到1987年,上海金融保险业提供的GDP由1980年的7.02亿元,增长到34.04亿元,占第三产业国内生产总值的比重从10.87%上升到了21.34%。对此,《上海通史》认为,上海金融保险业高速增长的根本原因是制度释放。“制度释放”的具体表现有

①经济特区的设立

②城市经济体制改革的实行

③沿海港口城市的开放

④浦东的开发开放

A.②③ B.③④ C.①②③ D.②③④A

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势