北京市昌平区2024-2025学年高二上学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市昌平区2024-2025学年高二上学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-16 14:56:47 | ||

图片预览

文档简介

北京市昌平区2024-2025学年高二上学期期末考试

语 文

2025.1

本试卷共8页,150分。考试时长150分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将答题卡交回。

一、本大题共5小题,共18分。

阅读下面材料,完成1—5题。

材料一

河湖水系对北京城的形成、发展与变迁起着至关重要的作用。元代时,团城是宫城建筑群的交会点,周围环绕的湖泊被称为太液池,是皇城内宫廷用水的重要来源地。沿太液池向北,可至积水潭,而在积水潭的东北侧,大约钟鼓楼的位置,元代建立了中心台与中心阁,并以其为元大都的中心向南延伸,过万宁桥,直至丽正门。元代之所以放弃了金中都的位置,另择新址,并选定新的中心点,很大程度上正是因为原址的水质与水量已无法满足城市发展的需求。可见,元大都的选址与城市中轴线的选定充分考虑了城市的用水需求,可谓“依水建城,以水定轴”。

除满足用水需求之外,古代的水系建设还考虑到漕运的需要。元代水利专家、仪器制造家郭守敬为适应城市发展的需要,历经多年探寻水势丰沛之地,最终寻到了位于元大都西北方的白浮泉(旧址位于今北京市昌平区)。于是,他将水从白浮泉引出,沿等高线西行,至西山山麓转向东南,汇集附近西山诸泉,再将水引至瓮山泊(今北京昆明湖),随后汇入城内的积水潭。

郭守敬为何不选择最短的直线距离引水呢?对于此引水路线,侯仁之先生认为之所以做出如此选择,一方面是为了绕过清河与沙河的谷地,避免水流因需要先下坡后上坡,而无法形成自流引水;另一方面是担心白浮泉一座泉的水量不足,故而在引水之时借西山诸泉之力,实现水量加成。

实现开渠引水后,为打通漕运的“最后一公里”,避免货物经由京杭大运河水路运至通州之后,再转由陆路运至城中的不便,更好地节约人力成本与时间成本,郭守敬主持开凿了通惠河,实现了水路的良好衔接。然而,北京的地势为西北高东南低,从东南边的通州经由水道运至城中需要逆流而上。为更好地解决这一问题,郭守敬主持修建了11处24 座闸,借助连通器原理,实现了逆水行舟的目标,推动了漕运的发展,从而进一步助力元大都的城市建设与经济繁荣发展。

(取材于王崇臣等的相关文章)

材料二

每年雨季,即使连日暴雨,故宫也不会出现明显的积水,这其实是因为故宫排水的设计与设置非常精妙。从地势上来讲,故宫高低错落、北高南低,故总的排水走向会从北边流向南边,水通过排水网络汇入内金水河,最后从东南角汇入护城河。而在院落内部,一般从后院向前院排水,以东西六宫为例,为排水顺畅,会预先确定庭院水流落差坡度,俗称“泛水”。

至于大家熟知的三大殿,更是被细心地保护起来,以免受降雨影响。为减少雨水对太和殿、中和殿、保和殿的影响,这三座宫殿被建造于台基之上,因此处中间高、四周低,雨水便会向四边流泻。同时,雨水还可从四周汉白玉栏杆的栏板底部的孔洞中排出,也可以从每个望柱下内含凿通圆孔的石龙头(螭首)中排出。

在地面排水之余,古人的排水巧思也潜藏在屋顶之上。紫禁城的建筑采用的均是坡屋顶,这种屋顶往往“上陡下缓”。之所以如此设计,是因为陡的部分能够快速实现排水,而缓的部分能将水进一步向远处冲,不容易直接对下方的地基造成直接冲击。

除了潜藏在屋顶坡度上的巧妙设计,屋顶上鳞次栉比的瓦片,也彰显了古人的排水智慧。故宫的建筑屋顶由筒瓦与板瓦交错排列而成。所谓筒瓦,便是如拱桥一般凹面向下排列,而板瓦则是凹面向上,且多为错落排列。降雨时,水便会从筒瓦形成的瓦垄流向板瓦所在的位置,随后顺着倾斜的角度,流向板瓦的末端——滴子,其下方中部均有一个尖端,能够实现对水的引流,就像倒油之时,用筷子向细口瓶中引流,使其定向流动一般,从而减少雨水对建筑的侵蚀。

在北京中轴线上,除大家熟知的故宫之外,北海团城也蕴藏了诸多“水之智慧”,被誉为古代集雨节水工程的典范。在古代,北海团城并无专门的灌溉措施,但广为人知的两棵古树——“遮荫侯”与“白袍将军”却长得十分茂盛,这其实得益于团城巧妙的集雨节水工程。

在北海团城,除了甬道上铺设的方砖和小条砖外,大部分地区铺设的是倒梯形的青砖。一方面,这些砖为透水砖,当雨滴落地时,雨水能够快速下渗。另一方面,这种倒梯形的排布方式,会让砖与砖之间形成一个三角形的缝隙,从而让水更容易渗入下方的土壤中。

当雨势过大时,雨水会随着竖井向下流入涵洞中,默默储存起来,以备不时之需。这些竖井底部的深度也并不相同,而是高低起伏的。之所以如此设计是希望水能够在其中停留更长的时间,从而更好地滋养其中的植物们,尤其是根系发达的大树,让它们在并无外来水源浇灌的前提下,依然能够生长得蓬勃茂盛。这便是古油松“遮荫侯”与白皮松“白袍将军”两棵古树直至今日依然葳蕤茂盛的奥秘。

时至今日,古老的水文化、水智慧,依然在城市的各个角落焕发勃勃生机,北京已经形成了“轴水相依”的美好生态图景,越来越多的人享受“亲水”的乐趣。

(取材于廖迈伦等的相关文章)

1.根据材料一,下列理解与分析正确的一项是(3分)

A.元代时,团城是皇城内宫廷用水的重要来源地。

B.元大都是以现在的钟鼓楼为中心向南延伸建立的。

C.金中都主要因无法满足城市用水需求被元朝弃用。

D.河湖水系决定了北京城的建设和中轴线的走向。

2.根据材料一,下列理解与推断不正确的一项是(3分)

A.郭守敬考虑漕运问题,从白浮泉引水因此处水量丰沛。

B.郭守敬选择较远的引水路线是因为清河、沙河地势较低。

C.水路运输货物与陆运相比,更能节约人力成本与时间成本。

D.通惠河可以将进京的货物从通州经西北到东南运至城中。

3.根据材料二,下列有关中轴线上排水系统的理解,不正确的一项是(3分)

A.故宫内部地势北高南低,排水走向都是由北向南汇入护城河。

B.三大殿地势高,便于雨水快速流泻,从四周排水通道排出。

C.团城的集雨节水工程使两棵古树无需专门灌溉却枝繁叶茂。

D.北海团城青砖的倒梯形排布方式,利于雨水渗入下方土壤。

4.根据材料以和材料二,下列说法不正确的一项是(3分)

A.北京城的设计体现了古人在水利、建筑等方面的成就。

B.通惠河开通之前,京杭大运河不能将货物运至城中。

C.北京中轴线上的水利工程离不开郭守敬贡献的智慧。

D.时至今日,北京城的水系和排水设计仍在发挥作用。

5.根据以上两则材料,概括北京中轴线上蕴藏了古人哪些运用水的智慧。(6分)

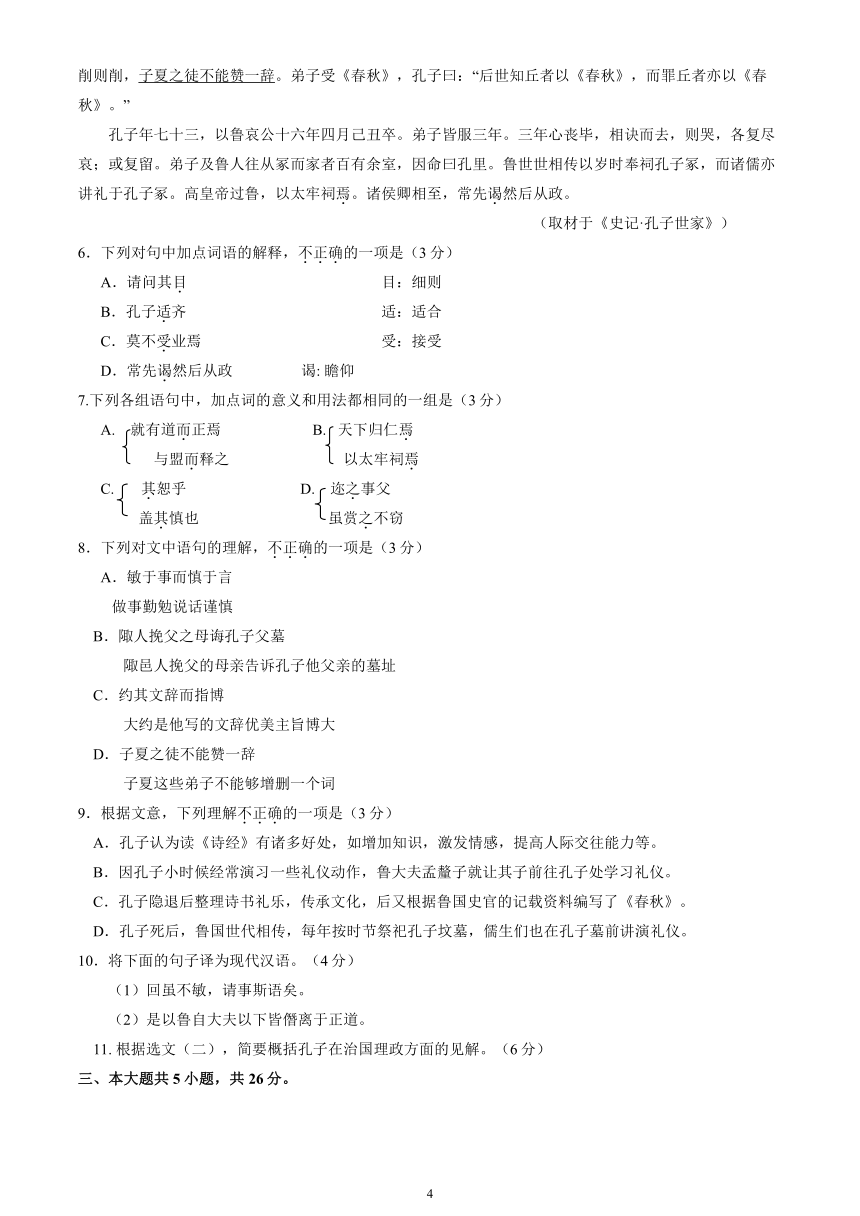

二、本大题共6小题,共22分。

阅读下面文言文,完成6—11题。

(一)

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。” (《阳货》)

(取材于《〈论语〉十二章》)

(二)

孔子生鲁昌平乡陬邑,名丘,字仲尼。孔子为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容。孔子母死,乃殡五父之衢,盖其慎也。陬人挽父之母诲孔子父墓,然后往合葬于防焉。

孔子年十七,鲁大夫孟釐子病且死,诫其嗣懿子曰:“孔丘,圣人之后。吾闻圣人之后,虽不当世,必有达者。今孔丘年少好礼,其达者欤?吾即没,若必师之。”及釐子卒,懿子与鲁人南宫敬叔往学礼焉。

孔子年三十五,季平子得罪鲁昭公,昭公率师击平子,平子与孟氏、叔孙氏三家共攻昭公,昭公师败,鲁乱。孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎齐景公。

孔子年四十二,鲁昭公卒于乾侯,定公立。定公立五年,夏,季平子卒,季桓子嗣立。桓子嬖臣曰仲梁怀,与阳虎有隙。阳虎欲逐怀,公山不狃止之。其秋,怀益骄,阳虎执怀。桓子怒,阳虎因囚桓子,与盟而释之。阳虎由此益轻季氏。季氏亦僭于公室,陪臣执国政,是以鲁自大夫以下皆僭离于正道。故孔子不仕,退而修诗书礼乐,弟子弥众,至自远方,莫不受业焉。

孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。鲁哀公问政,对曰:“政在选臣。”季康子问政,曰:“举直错诸枉,则枉者直。”康子患盗,孔子曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。”然鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。因史记作《春秋》,约其文辞而指博。孔子在位听讼,文辞有可与人共者,弗独有也。至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞。弟子受《春秋》,孔子曰:“后世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。”

孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月己丑卒。弟子皆服三年。三年心丧毕,相诀而去,则哭,各复尽哀;或复留。弟子及鲁人往从冢而家者百有余室,因命曰孔里。鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼于孔子冢。高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒然后从政。

(取材于《史记·孔子世家》)

6.下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)

A.请问其目 目:细则

B.孔子适齐 适:适合

C.莫不受业焉 受:接受

D.常先谒然后从政 谒: 瞻仰

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)

A. 就有道而正焉 B. 天下归仁焉

与盟而释之 以太牢祠焉

C. 其恕乎 D. 迩之事父

盖其慎也 虽赏之不窃

8.下列对文中语句的理解,不正确的一项是(3分)

A.敏于事而慎于言

做事勤勉说话谨慎

B.陬人挽父之母诲孔子父墓

陬邑人挽父的母亲告诉孔子他父亲的墓址

C.约其文辞而指博

大约是他写的文辞优美主旨博大

D.子夏之徒不能赞一辞

子夏这些弟子不能够增删一个词

9.根据文意,下列理解不正确的一项是(3分)

A.孔子认为读《诗经》有诸多好处,如增加知识,激发情感,提高人际交往能力等。

B.因孔子小时候经常演习一些礼仪动作,鲁大夫孟釐子就让其子前往孔子处学习礼仪。

C.孔子隐退后整理诗书礼乐,传承文化,后又根据鲁国史官的记载资料编写了《春秋》。

D.孔子死后,鲁国世代相传,每年按时节祭祀孔子坟墓,儒生们也在孔子墓前讲演礼仪。

10.将下面的句子译为现代汉语。(4分)

(1)回虽不敏,请事斯语矣。

(2)是以鲁自大夫以下皆僭离于正道。

11. 根据选文(二),简要概括孔子在治国理政方面的见解。(6分)

三、本大题共5小题,共26分。

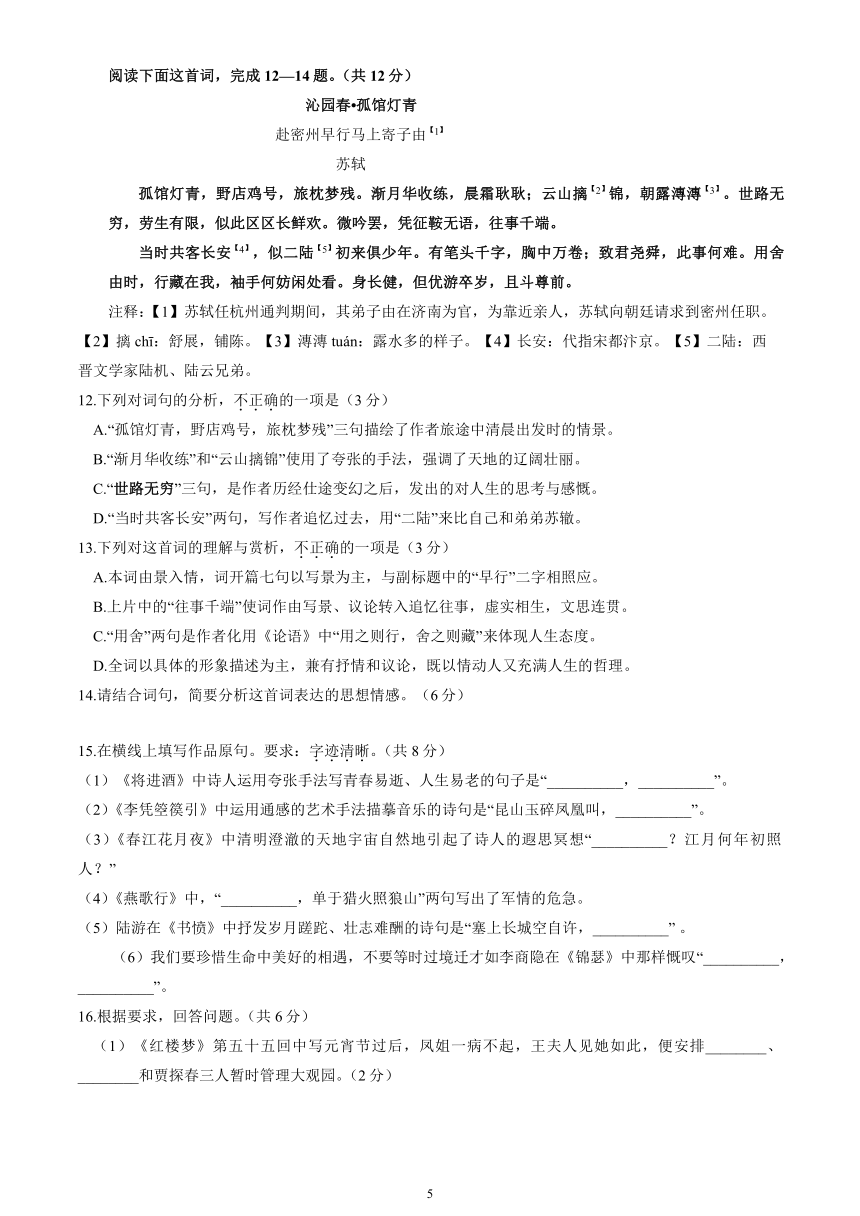

阅读下面这首词,完成12—14题。(共12分)

沁园春 孤馆灯青

赴密州早行马上寄子由【1】

苏轼

孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残。渐月华收练,晨霜耿耿;云山摛【2】锦,朝露漙漙【3】。世路无穷,劳生有限,似此区区长鲜欢。微吟罢,凭征鞍无语,往事千端。

当时共客长安【4】,似二陆【5】初来俱少年。有笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难。用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。身长健,但优游卒岁,且斗尊前。

注释:【1】苏轼任杭州通判期间,其弟子由在济南为官,为靠近亲人,苏轼向朝廷请求到密州任职。【2】摛chī:舒展,铺陈。【3】漙漙tuán:露水多的样子。【4】长安:代指宋都汴京。【5】二陆:西晋文学家陆机、陆云兄弟。

12.下列对词句的分析,不正确的一项是(3分)

A.“孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残”三句描绘了作者旅途中清晨出发时的情景。

B.“渐月华收练”和“云山摛锦”使用了夸张的手法,强调了天地的辽阔壮丽。

C.“世路无穷”三句,是作者历经仕途变幻之后,发出的对人生的思考与感慨。

D.“当时共客长安”两句,写作者追忆过去,用“二陆”来比自己和弟弟苏辙。

13.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(3分)

A.本词由景入情,词开篇七句以写景为主,与副标题中的“早行”二字相照应。

B.上片中的“往事千端”使词作由写景、议论转入追忆往事,虚实相生,文思连贯。

C.“用舍”两句是作者化用《论语》中“用之则行,舍之则藏”来体现人生态度。

D.全词以具体的形象描述为主,兼有抒情和议论,既以情动人又充满人生的哲理。

14.请结合词句,简要分析这首词表达的思想情感。(6分)

15.在横线上填写作品原句。要求:字迹清晰。(共8分)

(1)《将进酒》中诗人运用夸张手法写青春易逝、人生易老的句子是“__________,__________”。

(2)《李凭箜篌引》中运用通感的艺术手法描摹音乐的诗句是“昆山玉碎凤凰叫,__________”。

(3)《春江花月夜》中清明澄澈的天地宇宙自然地引起了诗人的遐思冥想“__________?江月何年初照人?”

(4)《燕歌行》中,“__________,单于猎火照狼山”两句写出了军情的危急。

(5)陆游在《书愤》中抒发岁月蹉跎、壮志难酬的诗句是“塞上长城空自许,__________” 。

(6)我们要珍惜生命中美好的相遇,不要等时过境迁才如李商隐在《锦瑟》中那样慨叹“__________,__________”。

16.根据要求,回答问题。(共6分)

(1)《红楼梦》第五十五回中写元宵节过后,凤姐一病不起,王夫人见她如此,便安排________、________和贾探春三人暂时管理大观园。(2分)

(2)第五十六回写“敏探春兴利除宿弊”,请概述探春管理大观园时采取“兴利除宿弊”的两个措施及效果。(4分)

四、本大题共4小题,共18分。

阅读下面的作品,完成17—20题。

无穷的彼处

①那是我由新疆阿拉尔经乌鲁木齐转飞重庆的早上,阳光洒满了南疆这有湖之地辽阔的原野,杨树、枣树、柳树开始吐翠,车辆行驶于宽阔的马路上,小城繁忙的一天即将到来。

②我在乌鲁木齐地窝堡机场办转机手续,经过休息区,看到沿墙长椅上放着一个包在襁褓里的婴儿,孩子脸部皮肤发皱,嘴唇嚅动,眯着尚难适应周围光线的眼睛。这个来到世界可能连一个月都不到的宝宝,就被大人带着出远门了。而我,则要到七八岁之后。我第一次坐飞机更是已年近而立了。

③小时候出远门就是走亲戚,唯一的目的地便是大姑家。固然一个小孩子总会觉得别人家好,但大姑家的好,近乎完美。大姑、大姑父慈祥体贴,让我备感温暖亲切,两个漂亮姐姐聪慧善良,时闻欢声笑语,居室宽敞洁净,陈设整齐洋气,一个家应该具有的好,大姑家全部备齐,到达这里等于来到新世界。大姑家既是出远门的目的地,更是港湾。

④到大姑家要么从磴口经历两个小时长途汽车颠簸直达,要么先坐火车到临河,再转四十分钟汽车。旅行一般由亲戚陪同,与父亲一起有过一次,这次旅行成了我们唯一一次共同出门的经历。时值冬季,火车晚点,在一座乡下的小站等待会车时夜色已深,我与父亲徘徊于空寂的站台。父亲从一辆铁皮售货车上购得一本商务印书馆的《汉语成语小词典》,浅蓝色,哑光塑料封皮。一日闲暇,我在自己的书架上偶然看到这本封面斑驳褪色的小词典,父亲的签名赫然在上。

⑤火车作为旅行首选的交通工具,承载着多少记忆!大学假期往返,父亲必迎送。有次火车晚点,凌晨时分才到达,我早已出了站,父亲还在站台上苦苦等候,急得满头大汗,见到我后二话没说,一把拎起沉重的行李。父亲在车站从未给我买过东西,他的背影总被我忽略。

⑥旅行大概为人类所专属,非生存所迫的非功利性,使出远门成为人类与动物迁徙全然不同的行为。动物为种族生存、延续而长途迁徙,即使走过千山万水,也算不上旅行。动物大范围迁徙的举动具有生态学、生理学意义,与人类的追求不同。有人说,旅行有助于补足人们在现实中的缺憾,为生活赋能,其实未必如此。徐霞客抛却仕途,立志走遍天下名山大川江河湖海,记录下自己看到的一切,这是一种活法,也是生命冲动所需。

⑦作为一个典型的内陆北方人,我尚未领略轮船旅行。不过,自行车旅行我倒经历过一次,此生唯一的一次。

⑧大学二年级的时候,自行车凭票供应,当地票证当地购买。父亲在磴口为大姑买到一辆飞鸽牌“二八”加重自行车,我自告奋勇送自行车。线路同样有两条:从磴口直接骑到陕坝,路途遥远,不大可能;托运到临河,再骑到陕坝,符合我的体力。择暑假期间的一天,我与自行车于中午时分同车到达临河,货运处取出自行车,检查再三,推到站前广场,倚着自行车,拿出地图,确认骑行线路。

⑨临河的城区道路总比磴口的更新、更开阔一些,道路两边的建筑新颖而挺拔,只有新华书店、百货大楼等少数几个牌匾提醒着我曾经的足迹。浏览和回想中,城区很快被我的自行车抛到身后。骑车驶入乡间公路之后,两边的杨树愈加茂密,业已黄透的麦田一望无际,不时有老乡将收割好的麦子铺在路上,等待过路车辆的碾轧。半道赶上了一个集市,由大路拐进一条小路,道路两旁尘土飞扬,载满粮食、瓜果和蔬菜的驴车、马车和牛车混杂在矮棚下的摊位之间,到处可见苍蝇飞舞,它们生存能力超强。赶路的我顾不上苍蝇侵扰,以及雨后的烂泥、牲口粪便和积水,不管车胎是否会变脏,也去凑热闹。

⑩集市上人来人往,众声嘈杂,叫卖的农民,讨价还价的顾客,老乡们对每个人都笑脸相迎,凡乡间的人们,见到外来者、陌生人,无不大度开朗,欣欣然相对,于他们来说,周围一切都是熟悉的。他们喝着祖祖辈辈一直喝着的黄河水,照着出生以来就一直照着的太阳,直到皮肤黑了,变粗糙了,头发少了,变白了,牙齿掉了,变少了。日月星辰的轮回中,播种的辛劳,收获的喜悦,让他们感到泥土、雨水、草木、牲口的可依靠,于是心里踏实。后套人很少外出打工,他们安土重迁,小饱即安。在一个独臂摊主的饭食摊前,我支好自行车,六毛钱买了一碗面,端到小桌旁,坐下来吃。滚烫、油重、味辣、量大饱人。饭后腿脚利索,思维活跃,又逢天色阴沉,微风吹拂,性能良好的新自行车带着我,在接近黄昏的时候到达大姑家。

晚饭时大姑父边问我路上见闻,边向我讲述冯玉祥、傅作义在这块热土上建立的功勋。我想,或许在我骑行的线路上,秦汉以来的兵马、粮草、战车就曾艰难前行,我这次出远门,与先人们一样,也是用车轮丈量土地,凭体力克服距离的。

(取材于梁鸿鹰的同名散文)

17.下列对文中加点词语的解说, 不正确的一项是 (3分)

A.父亲的签名赫然在上 赫然:字迹醒目

B.他的背影总被我忽略 忽略:没留意,不在意

C.我尚未领略轮船旅行 领略:了解,理解

D.他们安土重迁 安土重迁:安于故土,不愿迁移

18.下列对文章的理解与赏析, 不正确的一项是 (3分)

A.文章第②段采用对比的手法,是为了突出作者离家出远门时的年龄较大。

B.作者把大姑家比喻成新的世界,表现了他对外面未知世界的新奇与向往。

C.第⑨段写集市上到处可见苍蝇飞舞,表达作者对乡村集市脏乱环境的厌恶。

D.文章最后用类比手法,凸显了作者用勇气和体力完成送车任务的自豪之情。

19.第⑥段中作者写到“旅行大概为人类所专属,非生存所迫的非功利性,使出远门成为人类与动物迁徙全然不同的行为”,请结合全文内容,说说旅行对人类有什么意义? (6分)

20.文章⑨⑩两段写送车途中赶集有什么作用?请结合全文,谈谈你的理解。(6分)

五、本大题共3小题,共66分。

21.语言基础运用(6分)

①作为我国重要的传统节日之一,端午节承载着多样且厚重的传统文化,有着丰富的文化内涵。②龙舟节、端阳节、诗人节……从端午节的众多别名可以看出,经过岁月的沉淀,这一古老节日被赋予了多重意义。③祭祀祈福、团圆孝亲、强身健体等,共同构成端午文化的丰富内涵。④深具文化内涵的端午传统习俗,赋予生活以仪式感,也潜移默化地将中华民族关爱生命、重视家庭、追求团结等价值观念根植人心。⑤传统节日是文化瑰宝,蕴藏着中华民族的集体意识,描绘着中华文化的共同底色。⑥在丰富多彩的活动中,过好传统佳节、品味端午文化,本身就是在塑造我们的文化认同。⑦传统节日对于现代生活的重要意义,也正在于此。

(1)下列说法不正确的一项是(3分)

A.①句中的两个画线部分可以互换位置。

B.②句中画线的语句没有语病。

C.③句中两个顿号不能换成逗号。

D.④句中“潜移默化”应换为“耳濡目染”。

(2)请用三个短语,写出第⑦句中加点的“此”字指代的内容。要求:结构一致,语序恰当。写在答题卡上。(3分)

22.微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。不超过150字。不透露学校及个人信息。

(1)同学们通过阅读学习,已经从教材中“认识”了一批个性鲜明的人物:芦柴棒、刘和珍、圣地亚哥、玛丝洛娃……请从高中教材中任选一位,结合作品中的场景,用文字为他(她)画像。

要求:描写细致,表现人物的性格特点或精神面貌。

(2)市民在使用共享单车的过程中出现了一些随意停放、损坏车辆、乱贴广告等不文明行为。请针对某一种不文明行为,拟写一段劝说性文字。

要求:态度友善,语言得体。

(3)请以“冬天的礼物”为题目,写一段抒情文字或一首小诗。要求:感情真挚,语言生动。

23.作文(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露学校及个人信息。

(1)近年来,“颜值”成为社会热门词汇。生活里,有人靠“颜值”吸睛而受人关注;商场中,商品靠“颜值”热卖而供不应求……这些现象耐人寻味。

请以“说颜值”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)我们面对生活中发生的事情,有时候,需要接纳;有时候,拒绝接纳。关于“接纳”,你有怎样的联想和思考?

请以“接纳”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康,内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

参考答案

一、本大题共5小题,共18分。

1.(3分)C(A“太液池是皇城内宫廷用水的重要来源地”;B材料中表述的是“以当时的中心台和中心阁为中心”;D材料中的表述是“充分考虑城市用水需求”,因此不是决定性因素)

2.(3分)D(从东南到西北)

3.(3分)A(排水走向非都是由北向南)

4.(3分)C(郭守敬的智慧体现在寻水和漕运上)

5.(6分)

①元大都“依水建城,以水定轴”,充分考虑城市的用水需求。②考虑到漕运的需要,将水从白浮泉引出,沿等高线西行,借西山诸泉之力,实现水量加成。③开凿了通惠河,实现了水路的良好衔接,打通了漕运的“最后一公里”。④故宫排水设计巧妙,利用地势高低落差有效排水。⑤故宫的屋顶坡度及瓦片排列方式有利于实现对雨水的引流。⑥北海团城的集雨节水工程,使雨水更容易渗入土壤之中,还可将雨水储存起来,以备不时之需。

【评分标准】每点1分,共6分。意思对即可。

二、本大题共6小题,共22分。

6.(3分)B(到……去)

7.(3分)A 连词,表承接。(B助词,了;代词,他。 C副词,表推测;代词,他。 D助词,调整音节;代词,他们)

8.(3分)C(文辞简约而意旨博大)

9.(3分)B(孔丘经常演习一些礼仪动作不是唯一的原因,他还是个才德显达的人)

10(2分)(1)颜回(我)虽然不够聪敏,请让我照着这话去做。

(2分)(2)因此鲁国从大夫以下全都在正道上越分背离。

【评分标准】(1)“敏”“事”各1分,共2分。(2)“是以”“僭”各1分,共2分。意思对即可。

11.(6分)①以礼治国,遵循正道。②任用正直的贤人。③执政者要以身作则。

【评分标准】每点2分,共6分。意思对即可。

三、本大题共5小题,共26分。

12.(3分)B(使用了比喻的手法)

13.(3分)D(“全词以具体的形象描述为主”有误)

14.(6分)①表达了作者对弟弟的思念之情,蕴含着浓浓的兄弟情谊(由副标题“赴密州早行马上寄子由”或“当时共客长安,似二陆初来俱少年”可知)②表达了作者为国效命的壮志豪情(“由笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难”可知)③抒发了作者对人生遭遇的感慨和壮志难酬的苦闷(“世路无穷,劳生有限,似此区区长鲜欢”可知)④以及摆脱苦闷后内心的洒脱豁达(“用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。身长健,但优游卒岁,且斗尊前”可知)。

【评分标准】结合词句每点2分,答出3点得6分。意思对即可。

15.(8分)

(1)君不见高堂明镜悲白发 朝如青丝暮成雪 (2)芙蓉泣露香兰笑

(3)江畔何人初见月 (4)校尉羽书飞瀚海 (5)镜中衰鬓已先斑

(6)此情可待成追忆 只是当时已惘然

【评分标准】句中有错字、多字、漏字,该句不得分。每句1分,共8分。

16.(1)(2分)薛宝钗 李纨

(2)(4分)①取消了宝玉、贾环、贾兰上学的额外点心和纸笔钱,以及姑娘们每月重支的头油脂粉费用,这些举措直接减少了不必要的开支。②借鉴了赖大家的管理模式,将大观园内的各项事务承包给有能力的老妈妈们,让承包者上缴一部分收入,剩余部分自由支配,这样不仅增加了园子的收入,也让参与者得到了实惠,减少了管理成本,还激发了他们的工作热情。

【评分标准】(1)每空1分,共2分。(2)每点2分,共4分。意思对即可。

四、本大题共4小题,共18分。

17.(3分)C (经历或者体验的意思)

18.(3分)C(本段对苍蝇的描写,是乡村集市的真实现状,无厌恶之情)

19.(6分)参考答案:

①人类旅行可以满足对外面未知世界的好奇心。②人类旅行可弥补生活中的缺憾,为生活赋能,是生命冲动所需。③人类旅行还丰富了人生阅历和生命体验。

【评分说明】每点2分,共6分。意思对即可。

20.(6分)参考答案:

①突出乡村特有的浓郁的生活气息。②表现乡村人的热情、淳朴,和他们安土重迁、小饱即安的生存状态。③承接上文作者此生唯一一次自行车旅行的缘由和路线。④与后文作者到大姑家,向大姑父讲述路上见闻形成呼应,前后文浑然一体。⑤丰富了文章内容,增加了文章的趣味性和可读性,深化主题。

【评分标准】每点1分;答出5点得6分。意思对即可。

五、本大题共3小题,共66分。

21.(1)(3分)D

(2)(3分)过好传统佳节、品味端午文化、塑造文化认同。

22.微写作(10分)

根据完成题目要求的质量,以6分为基准分,上下浮动。

一类卷(8—10分),符合题意,内容充实,结构完整,表达流畅,较有文采。

二类卷(5—7分), 基本符合题意,内容较充实,结构基本完整,语言通顺。

三类卷(1—4分), 偏离题意,内容空洞,结构不完整,语病较多。

23.评分参考

作文(50分)

第(1)题 评 分 标 准

类别 评分要求 评分说明

一类卷 (50—42分) 符合题意、论点明确 论据恰当充实、论证合理 语言流畅、表达得体 结构严谨、层次分明 以46分为基准分,向上浮动。 符合一类卷的基本要求,有创意、有文采的文章可得48分以上。

二类卷 (41—33分) 符合题意、论点明确 论据较恰当充实、论证合理 语言通顺、表达大致得体 结构完整、条理清楚 以37分为基准分,向上浮动。 符合二类卷的基本要求,其中某一方面比较突出的文章可得39分以上。

三类卷 (32—25分) 基本符合题意、论点基本明确 论据较恰当充实、论证基本合理 语言基本通顺、有少量语病 结构基本完整、条理基本清楚 以29分为基准分,向上浮动。 符合三类文的基本要求,其中某一方面较好的文章可得31分以上。

四类卷 (24—0分) 偏离题意、立意不当 中心不明确、内容空洞 语言不通顺、语病多 结构不完整、条理混乱 以20分为基准分,向下浮动。

第(2)题 评 分 标 准

类别 评分要求 评分说明

一类卷 (50—42分) 符合题意、主题明确 内容充实、感情真挚 语言流畅、表达得体 结构严谨、层次分明 以46分为基准分,向上浮动。 符合一类卷的基本要求,有创意、有文采的文章可得48分以上。

二类卷 (41—33分) 符合题意、主题明确 内容较充实、感情真实 语言通顺、表达大致得体 结构完整、条理清楚 以37分为基准分,向上浮动。 符合二类卷的基本要求,其中某一方面比较突出的文章可得39分以上。

三类卷 (32—25分) 基本符合题意、主题基本明确 内容较充实、感情真实 语言基本通顺、有少量语病 结构基本完整、条理基本清楚 以29分为基准分,向上浮动。 符合三类文的基本要求,其中某一方面较好的文章可得31分以上。

四类卷 (24—0分) 偏离题意、立意不当 中心不明确、内容空洞 语言不通顺、语病多 结构不完整、条理混乱 以20分为基准分,向下浮动。

【参考译文】

(二)

孔子出生在鲁国昌平乡陬邑,取名丘,字仲尼。孔子孩童时做游戏,经常摆设各种礼器,演习各种礼仪动作。孔子的母亲去世,于是他将灵柩停放在五父之衢,是他出于谨慎从事的考虑。陬邑人挽父的母亲告诉孔子他父亲的墓址,这之后孔子才将母亲灵柩送往防山合葬。

孔子十七岁时,鲁国大夫孟釐子病重将死,告诫他的儿子懿子说:“孔丘是圣人的后代。我听说圣人的后代,即使不当国执政,一定有才德显达的人。如今孔丘年纪轻轻喜欢礼仪,他不就是才德显达的人吗?如果我死了,你一定要拜他为师。”等到孟釐子死后,孟懿子和鲁国人南宫敬叔便前往孔子处学习礼仪。

孔子三十五岁时,季平子得罪了鲁昭公,鲁昭公率领军队攻击季平子,季平子和孟氏、叔孙氏三家联合攻打鲁昭公,昭公的军队战败,鲁国大乱。孔子来到齐国,做了高昭子的家臣,想通过(高昭子)与齐景公交往。

孔子四十二岁时,鲁昭公死在乾侯,鲁定公即位。鲁定公在位的第五年,夏天,季平子去世,季桓子继位。季桓子的宠臣叫仲梁怀,和阳虎有矛盾。阳虎打算驱逐仲梁怀,公山不狃阻止了他。那年秋季,仲梁怀越来越骄横,阳虎拘捕了仲梁怀。季桓子发怒,阳虎乘机囚禁了季桓子,和他订立盟约才释放了他。阳虎从此越发看不起季氏。季氏自己也超越礼法凌驾于公室之上,大夫的家臣执掌国政,因此鲁国从大夫以下全都在正道上越分背离。所以孔子不做官了,退居整理《诗》《书》《礼》《乐》,弟子更多了,从远方而来,都来接受孔子传授的学业。

孔子离开鲁国一共十四年才返回鲁国。鲁哀公向孔子请教治理国政,孔子回答说:“治理国政最主要的是选择贤能的大臣。”季康子向孔子请教治理国政,孔子说:“举荐正直的人安置在邪曲小人的上面,邪曲的小人就会变得正直了。”季康子担心盗贼,孔子说:“如果您(在上面)没有贪心,那么即使鼓励下面的人去偷盗,他们也不会行窃。”然而鲁国最终没能任用孔子,孔子也不再谋求官职。孔子根据鲁国史官的记载资料编写了《春秋》,《春秋》的文辞简约而意旨博大。孔子在职位上审理案件时,有可以与人一起商量的文辞,不独自决断。到他撰写《春秋》时,当写的就写,当删的就删,就连子夏这些(擅长文学的)弟子也不能够增删一个词。弟子们学习《春秋》,孔子说:“后人了解我将因为《春秋》,后人怪罪我也将因为《春秋》。”

孔子享年七十三岁,在鲁哀公十六年四月己丑这天去世。弟子们为老师心里守丧三年已毕,互相诀别而离去,就最后痛哭一场,各人再次表达哀痛之情;有的弟子又留了下来。孔子的弟子和鲁国人前往移居孔子墓旁安家居住的有一百多家,因此命名这里为孔里。相传鲁国世代每年按时节祭祀孔子坟墓,儒生们也在孔子墓前讲演礼仪。汉高祖刘邦经过鲁地,用太牢之礼祭祀孔子。诸侯、卿大夫、宰相一到任,常常先去瞻仰孔子墓,然后才去就职处理政务。

2

语 文

2025.1

本试卷共8页,150分。考试时长150分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将答题卡交回。

一、本大题共5小题,共18分。

阅读下面材料,完成1—5题。

材料一

河湖水系对北京城的形成、发展与变迁起着至关重要的作用。元代时,团城是宫城建筑群的交会点,周围环绕的湖泊被称为太液池,是皇城内宫廷用水的重要来源地。沿太液池向北,可至积水潭,而在积水潭的东北侧,大约钟鼓楼的位置,元代建立了中心台与中心阁,并以其为元大都的中心向南延伸,过万宁桥,直至丽正门。元代之所以放弃了金中都的位置,另择新址,并选定新的中心点,很大程度上正是因为原址的水质与水量已无法满足城市发展的需求。可见,元大都的选址与城市中轴线的选定充分考虑了城市的用水需求,可谓“依水建城,以水定轴”。

除满足用水需求之外,古代的水系建设还考虑到漕运的需要。元代水利专家、仪器制造家郭守敬为适应城市发展的需要,历经多年探寻水势丰沛之地,最终寻到了位于元大都西北方的白浮泉(旧址位于今北京市昌平区)。于是,他将水从白浮泉引出,沿等高线西行,至西山山麓转向东南,汇集附近西山诸泉,再将水引至瓮山泊(今北京昆明湖),随后汇入城内的积水潭。

郭守敬为何不选择最短的直线距离引水呢?对于此引水路线,侯仁之先生认为之所以做出如此选择,一方面是为了绕过清河与沙河的谷地,避免水流因需要先下坡后上坡,而无法形成自流引水;另一方面是担心白浮泉一座泉的水量不足,故而在引水之时借西山诸泉之力,实现水量加成。

实现开渠引水后,为打通漕运的“最后一公里”,避免货物经由京杭大运河水路运至通州之后,再转由陆路运至城中的不便,更好地节约人力成本与时间成本,郭守敬主持开凿了通惠河,实现了水路的良好衔接。然而,北京的地势为西北高东南低,从东南边的通州经由水道运至城中需要逆流而上。为更好地解决这一问题,郭守敬主持修建了11处24 座闸,借助连通器原理,实现了逆水行舟的目标,推动了漕运的发展,从而进一步助力元大都的城市建设与经济繁荣发展。

(取材于王崇臣等的相关文章)

材料二

每年雨季,即使连日暴雨,故宫也不会出现明显的积水,这其实是因为故宫排水的设计与设置非常精妙。从地势上来讲,故宫高低错落、北高南低,故总的排水走向会从北边流向南边,水通过排水网络汇入内金水河,最后从东南角汇入护城河。而在院落内部,一般从后院向前院排水,以东西六宫为例,为排水顺畅,会预先确定庭院水流落差坡度,俗称“泛水”。

至于大家熟知的三大殿,更是被细心地保护起来,以免受降雨影响。为减少雨水对太和殿、中和殿、保和殿的影响,这三座宫殿被建造于台基之上,因此处中间高、四周低,雨水便会向四边流泻。同时,雨水还可从四周汉白玉栏杆的栏板底部的孔洞中排出,也可以从每个望柱下内含凿通圆孔的石龙头(螭首)中排出。

在地面排水之余,古人的排水巧思也潜藏在屋顶之上。紫禁城的建筑采用的均是坡屋顶,这种屋顶往往“上陡下缓”。之所以如此设计,是因为陡的部分能够快速实现排水,而缓的部分能将水进一步向远处冲,不容易直接对下方的地基造成直接冲击。

除了潜藏在屋顶坡度上的巧妙设计,屋顶上鳞次栉比的瓦片,也彰显了古人的排水智慧。故宫的建筑屋顶由筒瓦与板瓦交错排列而成。所谓筒瓦,便是如拱桥一般凹面向下排列,而板瓦则是凹面向上,且多为错落排列。降雨时,水便会从筒瓦形成的瓦垄流向板瓦所在的位置,随后顺着倾斜的角度,流向板瓦的末端——滴子,其下方中部均有一个尖端,能够实现对水的引流,就像倒油之时,用筷子向细口瓶中引流,使其定向流动一般,从而减少雨水对建筑的侵蚀。

在北京中轴线上,除大家熟知的故宫之外,北海团城也蕴藏了诸多“水之智慧”,被誉为古代集雨节水工程的典范。在古代,北海团城并无专门的灌溉措施,但广为人知的两棵古树——“遮荫侯”与“白袍将军”却长得十分茂盛,这其实得益于团城巧妙的集雨节水工程。

在北海团城,除了甬道上铺设的方砖和小条砖外,大部分地区铺设的是倒梯形的青砖。一方面,这些砖为透水砖,当雨滴落地时,雨水能够快速下渗。另一方面,这种倒梯形的排布方式,会让砖与砖之间形成一个三角形的缝隙,从而让水更容易渗入下方的土壤中。

当雨势过大时,雨水会随着竖井向下流入涵洞中,默默储存起来,以备不时之需。这些竖井底部的深度也并不相同,而是高低起伏的。之所以如此设计是希望水能够在其中停留更长的时间,从而更好地滋养其中的植物们,尤其是根系发达的大树,让它们在并无外来水源浇灌的前提下,依然能够生长得蓬勃茂盛。这便是古油松“遮荫侯”与白皮松“白袍将军”两棵古树直至今日依然葳蕤茂盛的奥秘。

时至今日,古老的水文化、水智慧,依然在城市的各个角落焕发勃勃生机,北京已经形成了“轴水相依”的美好生态图景,越来越多的人享受“亲水”的乐趣。

(取材于廖迈伦等的相关文章)

1.根据材料一,下列理解与分析正确的一项是(3分)

A.元代时,团城是皇城内宫廷用水的重要来源地。

B.元大都是以现在的钟鼓楼为中心向南延伸建立的。

C.金中都主要因无法满足城市用水需求被元朝弃用。

D.河湖水系决定了北京城的建设和中轴线的走向。

2.根据材料一,下列理解与推断不正确的一项是(3分)

A.郭守敬考虑漕运问题,从白浮泉引水因此处水量丰沛。

B.郭守敬选择较远的引水路线是因为清河、沙河地势较低。

C.水路运输货物与陆运相比,更能节约人力成本与时间成本。

D.通惠河可以将进京的货物从通州经西北到东南运至城中。

3.根据材料二,下列有关中轴线上排水系统的理解,不正确的一项是(3分)

A.故宫内部地势北高南低,排水走向都是由北向南汇入护城河。

B.三大殿地势高,便于雨水快速流泻,从四周排水通道排出。

C.团城的集雨节水工程使两棵古树无需专门灌溉却枝繁叶茂。

D.北海团城青砖的倒梯形排布方式,利于雨水渗入下方土壤。

4.根据材料以和材料二,下列说法不正确的一项是(3分)

A.北京城的设计体现了古人在水利、建筑等方面的成就。

B.通惠河开通之前,京杭大运河不能将货物运至城中。

C.北京中轴线上的水利工程离不开郭守敬贡献的智慧。

D.时至今日,北京城的水系和排水设计仍在发挥作用。

5.根据以上两则材料,概括北京中轴线上蕴藏了古人哪些运用水的智慧。(6分)

二、本大题共6小题,共22分。

阅读下面文言文,完成6—11题。

(一)

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。” (《阳货》)

(取材于《〈论语〉十二章》)

(二)

孔子生鲁昌平乡陬邑,名丘,字仲尼。孔子为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼容。孔子母死,乃殡五父之衢,盖其慎也。陬人挽父之母诲孔子父墓,然后往合葬于防焉。

孔子年十七,鲁大夫孟釐子病且死,诫其嗣懿子曰:“孔丘,圣人之后。吾闻圣人之后,虽不当世,必有达者。今孔丘年少好礼,其达者欤?吾即没,若必师之。”及釐子卒,懿子与鲁人南宫敬叔往学礼焉。

孔子年三十五,季平子得罪鲁昭公,昭公率师击平子,平子与孟氏、叔孙氏三家共攻昭公,昭公师败,鲁乱。孔子适齐,为高昭子家臣,欲以通乎齐景公。

孔子年四十二,鲁昭公卒于乾侯,定公立。定公立五年,夏,季平子卒,季桓子嗣立。桓子嬖臣曰仲梁怀,与阳虎有隙。阳虎欲逐怀,公山不狃止之。其秋,怀益骄,阳虎执怀。桓子怒,阳虎因囚桓子,与盟而释之。阳虎由此益轻季氏。季氏亦僭于公室,陪臣执国政,是以鲁自大夫以下皆僭离于正道。故孔子不仕,退而修诗书礼乐,弟子弥众,至自远方,莫不受业焉。

孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。鲁哀公问政,对曰:“政在选臣。”季康子问政,曰:“举直错诸枉,则枉者直。”康子患盗,孔子曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。”然鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕。因史记作《春秋》,约其文辞而指博。孔子在位听讼,文辞有可与人共者,弗独有也。至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞。弟子受《春秋》,孔子曰:“后世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。”

孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月己丑卒。弟子皆服三年。三年心丧毕,相诀而去,则哭,各复尽哀;或复留。弟子及鲁人往从冢而家者百有余室,因命曰孔里。鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼于孔子冢。高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒然后从政。

(取材于《史记·孔子世家》)

6.下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)

A.请问其目 目:细则

B.孔子适齐 适:适合

C.莫不受业焉 受:接受

D.常先谒然后从政 谒: 瞻仰

7.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)

A. 就有道而正焉 B. 天下归仁焉

与盟而释之 以太牢祠焉

C. 其恕乎 D. 迩之事父

盖其慎也 虽赏之不窃

8.下列对文中语句的理解,不正确的一项是(3分)

A.敏于事而慎于言

做事勤勉说话谨慎

B.陬人挽父之母诲孔子父墓

陬邑人挽父的母亲告诉孔子他父亲的墓址

C.约其文辞而指博

大约是他写的文辞优美主旨博大

D.子夏之徒不能赞一辞

子夏这些弟子不能够增删一个词

9.根据文意,下列理解不正确的一项是(3分)

A.孔子认为读《诗经》有诸多好处,如增加知识,激发情感,提高人际交往能力等。

B.因孔子小时候经常演习一些礼仪动作,鲁大夫孟釐子就让其子前往孔子处学习礼仪。

C.孔子隐退后整理诗书礼乐,传承文化,后又根据鲁国史官的记载资料编写了《春秋》。

D.孔子死后,鲁国世代相传,每年按时节祭祀孔子坟墓,儒生们也在孔子墓前讲演礼仪。

10.将下面的句子译为现代汉语。(4分)

(1)回虽不敏,请事斯语矣。

(2)是以鲁自大夫以下皆僭离于正道。

11. 根据选文(二),简要概括孔子在治国理政方面的见解。(6分)

三、本大题共5小题,共26分。

阅读下面这首词,完成12—14题。(共12分)

沁园春 孤馆灯青

赴密州早行马上寄子由【1】

苏轼

孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残。渐月华收练,晨霜耿耿;云山摛【2】锦,朝露漙漙【3】。世路无穷,劳生有限,似此区区长鲜欢。微吟罢,凭征鞍无语,往事千端。

当时共客长安【4】,似二陆【5】初来俱少年。有笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难。用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。身长健,但优游卒岁,且斗尊前。

注释:【1】苏轼任杭州通判期间,其弟子由在济南为官,为靠近亲人,苏轼向朝廷请求到密州任职。【2】摛chī:舒展,铺陈。【3】漙漙tuán:露水多的样子。【4】长安:代指宋都汴京。【5】二陆:西晋文学家陆机、陆云兄弟。

12.下列对词句的分析,不正确的一项是(3分)

A.“孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残”三句描绘了作者旅途中清晨出发时的情景。

B.“渐月华收练”和“云山摛锦”使用了夸张的手法,强调了天地的辽阔壮丽。

C.“世路无穷”三句,是作者历经仕途变幻之后,发出的对人生的思考与感慨。

D.“当时共客长安”两句,写作者追忆过去,用“二陆”来比自己和弟弟苏辙。

13.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(3分)

A.本词由景入情,词开篇七句以写景为主,与副标题中的“早行”二字相照应。

B.上片中的“往事千端”使词作由写景、议论转入追忆往事,虚实相生,文思连贯。

C.“用舍”两句是作者化用《论语》中“用之则行,舍之则藏”来体现人生态度。

D.全词以具体的形象描述为主,兼有抒情和议论,既以情动人又充满人生的哲理。

14.请结合词句,简要分析这首词表达的思想情感。(6分)

15.在横线上填写作品原句。要求:字迹清晰。(共8分)

(1)《将进酒》中诗人运用夸张手法写青春易逝、人生易老的句子是“__________,__________”。

(2)《李凭箜篌引》中运用通感的艺术手法描摹音乐的诗句是“昆山玉碎凤凰叫,__________”。

(3)《春江花月夜》中清明澄澈的天地宇宙自然地引起了诗人的遐思冥想“__________?江月何年初照人?”

(4)《燕歌行》中,“__________,单于猎火照狼山”两句写出了军情的危急。

(5)陆游在《书愤》中抒发岁月蹉跎、壮志难酬的诗句是“塞上长城空自许,__________” 。

(6)我们要珍惜生命中美好的相遇,不要等时过境迁才如李商隐在《锦瑟》中那样慨叹“__________,__________”。

16.根据要求,回答问题。(共6分)

(1)《红楼梦》第五十五回中写元宵节过后,凤姐一病不起,王夫人见她如此,便安排________、________和贾探春三人暂时管理大观园。(2分)

(2)第五十六回写“敏探春兴利除宿弊”,请概述探春管理大观园时采取“兴利除宿弊”的两个措施及效果。(4分)

四、本大题共4小题,共18分。

阅读下面的作品,完成17—20题。

无穷的彼处

①那是我由新疆阿拉尔经乌鲁木齐转飞重庆的早上,阳光洒满了南疆这有湖之地辽阔的原野,杨树、枣树、柳树开始吐翠,车辆行驶于宽阔的马路上,小城繁忙的一天即将到来。

②我在乌鲁木齐地窝堡机场办转机手续,经过休息区,看到沿墙长椅上放着一个包在襁褓里的婴儿,孩子脸部皮肤发皱,嘴唇嚅动,眯着尚难适应周围光线的眼睛。这个来到世界可能连一个月都不到的宝宝,就被大人带着出远门了。而我,则要到七八岁之后。我第一次坐飞机更是已年近而立了。

③小时候出远门就是走亲戚,唯一的目的地便是大姑家。固然一个小孩子总会觉得别人家好,但大姑家的好,近乎完美。大姑、大姑父慈祥体贴,让我备感温暖亲切,两个漂亮姐姐聪慧善良,时闻欢声笑语,居室宽敞洁净,陈设整齐洋气,一个家应该具有的好,大姑家全部备齐,到达这里等于来到新世界。大姑家既是出远门的目的地,更是港湾。

④到大姑家要么从磴口经历两个小时长途汽车颠簸直达,要么先坐火车到临河,再转四十分钟汽车。旅行一般由亲戚陪同,与父亲一起有过一次,这次旅行成了我们唯一一次共同出门的经历。时值冬季,火车晚点,在一座乡下的小站等待会车时夜色已深,我与父亲徘徊于空寂的站台。父亲从一辆铁皮售货车上购得一本商务印书馆的《汉语成语小词典》,浅蓝色,哑光塑料封皮。一日闲暇,我在自己的书架上偶然看到这本封面斑驳褪色的小词典,父亲的签名赫然在上。

⑤火车作为旅行首选的交通工具,承载着多少记忆!大学假期往返,父亲必迎送。有次火车晚点,凌晨时分才到达,我早已出了站,父亲还在站台上苦苦等候,急得满头大汗,见到我后二话没说,一把拎起沉重的行李。父亲在车站从未给我买过东西,他的背影总被我忽略。

⑥旅行大概为人类所专属,非生存所迫的非功利性,使出远门成为人类与动物迁徙全然不同的行为。动物为种族生存、延续而长途迁徙,即使走过千山万水,也算不上旅行。动物大范围迁徙的举动具有生态学、生理学意义,与人类的追求不同。有人说,旅行有助于补足人们在现实中的缺憾,为生活赋能,其实未必如此。徐霞客抛却仕途,立志走遍天下名山大川江河湖海,记录下自己看到的一切,这是一种活法,也是生命冲动所需。

⑦作为一个典型的内陆北方人,我尚未领略轮船旅行。不过,自行车旅行我倒经历过一次,此生唯一的一次。

⑧大学二年级的时候,自行车凭票供应,当地票证当地购买。父亲在磴口为大姑买到一辆飞鸽牌“二八”加重自行车,我自告奋勇送自行车。线路同样有两条:从磴口直接骑到陕坝,路途遥远,不大可能;托运到临河,再骑到陕坝,符合我的体力。择暑假期间的一天,我与自行车于中午时分同车到达临河,货运处取出自行车,检查再三,推到站前广场,倚着自行车,拿出地图,确认骑行线路。

⑨临河的城区道路总比磴口的更新、更开阔一些,道路两边的建筑新颖而挺拔,只有新华书店、百货大楼等少数几个牌匾提醒着我曾经的足迹。浏览和回想中,城区很快被我的自行车抛到身后。骑车驶入乡间公路之后,两边的杨树愈加茂密,业已黄透的麦田一望无际,不时有老乡将收割好的麦子铺在路上,等待过路车辆的碾轧。半道赶上了一个集市,由大路拐进一条小路,道路两旁尘土飞扬,载满粮食、瓜果和蔬菜的驴车、马车和牛车混杂在矮棚下的摊位之间,到处可见苍蝇飞舞,它们生存能力超强。赶路的我顾不上苍蝇侵扰,以及雨后的烂泥、牲口粪便和积水,不管车胎是否会变脏,也去凑热闹。

⑩集市上人来人往,众声嘈杂,叫卖的农民,讨价还价的顾客,老乡们对每个人都笑脸相迎,凡乡间的人们,见到外来者、陌生人,无不大度开朗,欣欣然相对,于他们来说,周围一切都是熟悉的。他们喝着祖祖辈辈一直喝着的黄河水,照着出生以来就一直照着的太阳,直到皮肤黑了,变粗糙了,头发少了,变白了,牙齿掉了,变少了。日月星辰的轮回中,播种的辛劳,收获的喜悦,让他们感到泥土、雨水、草木、牲口的可依靠,于是心里踏实。后套人很少外出打工,他们安土重迁,小饱即安。在一个独臂摊主的饭食摊前,我支好自行车,六毛钱买了一碗面,端到小桌旁,坐下来吃。滚烫、油重、味辣、量大饱人。饭后腿脚利索,思维活跃,又逢天色阴沉,微风吹拂,性能良好的新自行车带着我,在接近黄昏的时候到达大姑家。

晚饭时大姑父边问我路上见闻,边向我讲述冯玉祥、傅作义在这块热土上建立的功勋。我想,或许在我骑行的线路上,秦汉以来的兵马、粮草、战车就曾艰难前行,我这次出远门,与先人们一样,也是用车轮丈量土地,凭体力克服距离的。

(取材于梁鸿鹰的同名散文)

17.下列对文中加点词语的解说, 不正确的一项是 (3分)

A.父亲的签名赫然在上 赫然:字迹醒目

B.他的背影总被我忽略 忽略:没留意,不在意

C.我尚未领略轮船旅行 领略:了解,理解

D.他们安土重迁 安土重迁:安于故土,不愿迁移

18.下列对文章的理解与赏析, 不正确的一项是 (3分)

A.文章第②段采用对比的手法,是为了突出作者离家出远门时的年龄较大。

B.作者把大姑家比喻成新的世界,表现了他对外面未知世界的新奇与向往。

C.第⑨段写集市上到处可见苍蝇飞舞,表达作者对乡村集市脏乱环境的厌恶。

D.文章最后用类比手法,凸显了作者用勇气和体力完成送车任务的自豪之情。

19.第⑥段中作者写到“旅行大概为人类所专属,非生存所迫的非功利性,使出远门成为人类与动物迁徙全然不同的行为”,请结合全文内容,说说旅行对人类有什么意义? (6分)

20.文章⑨⑩两段写送车途中赶集有什么作用?请结合全文,谈谈你的理解。(6分)

五、本大题共3小题,共66分。

21.语言基础运用(6分)

①作为我国重要的传统节日之一,端午节承载着多样且厚重的传统文化,有着丰富的文化内涵。②龙舟节、端阳节、诗人节……从端午节的众多别名可以看出,经过岁月的沉淀,这一古老节日被赋予了多重意义。③祭祀祈福、团圆孝亲、强身健体等,共同构成端午文化的丰富内涵。④深具文化内涵的端午传统习俗,赋予生活以仪式感,也潜移默化地将中华民族关爱生命、重视家庭、追求团结等价值观念根植人心。⑤传统节日是文化瑰宝,蕴藏着中华民族的集体意识,描绘着中华文化的共同底色。⑥在丰富多彩的活动中,过好传统佳节、品味端午文化,本身就是在塑造我们的文化认同。⑦传统节日对于现代生活的重要意义,也正在于此。

(1)下列说法不正确的一项是(3分)

A.①句中的两个画线部分可以互换位置。

B.②句中画线的语句没有语病。

C.③句中两个顿号不能换成逗号。

D.④句中“潜移默化”应换为“耳濡目染”。

(2)请用三个短语,写出第⑦句中加点的“此”字指代的内容。要求:结构一致,语序恰当。写在答题卡上。(3分)

22.微写作(10分)

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。不超过150字。不透露学校及个人信息。

(1)同学们通过阅读学习,已经从教材中“认识”了一批个性鲜明的人物:芦柴棒、刘和珍、圣地亚哥、玛丝洛娃……请从高中教材中任选一位,结合作品中的场景,用文字为他(她)画像。

要求:描写细致,表现人物的性格特点或精神面貌。

(2)市民在使用共享单车的过程中出现了一些随意停放、损坏车辆、乱贴广告等不文明行为。请针对某一种不文明行为,拟写一段劝说性文字。

要求:态度友善,语言得体。

(3)请以“冬天的礼物”为题目,写一段抒情文字或一首小诗。要求:感情真挚,语言生动。

23.作文(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。不透露学校及个人信息。

(1)近年来,“颜值”成为社会热门词汇。生活里,有人靠“颜值”吸睛而受人关注;商场中,商品靠“颜值”热卖而供不应求……这些现象耐人寻味。

请以“说颜值”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)我们面对生活中发生的事情,有时候,需要接纳;有时候,拒绝接纳。关于“接纳”,你有怎样的联想和思考?

请以“接纳”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康,内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

参考答案

一、本大题共5小题,共18分。

1.(3分)C(A“太液池是皇城内宫廷用水的重要来源地”;B材料中表述的是“以当时的中心台和中心阁为中心”;D材料中的表述是“充分考虑城市用水需求”,因此不是决定性因素)

2.(3分)D(从东南到西北)

3.(3分)A(排水走向非都是由北向南)

4.(3分)C(郭守敬的智慧体现在寻水和漕运上)

5.(6分)

①元大都“依水建城,以水定轴”,充分考虑城市的用水需求。②考虑到漕运的需要,将水从白浮泉引出,沿等高线西行,借西山诸泉之力,实现水量加成。③开凿了通惠河,实现了水路的良好衔接,打通了漕运的“最后一公里”。④故宫排水设计巧妙,利用地势高低落差有效排水。⑤故宫的屋顶坡度及瓦片排列方式有利于实现对雨水的引流。⑥北海团城的集雨节水工程,使雨水更容易渗入土壤之中,还可将雨水储存起来,以备不时之需。

【评分标准】每点1分,共6分。意思对即可。

二、本大题共6小题,共22分。

6.(3分)B(到……去)

7.(3分)A 连词,表承接。(B助词,了;代词,他。 C副词,表推测;代词,他。 D助词,调整音节;代词,他们)

8.(3分)C(文辞简约而意旨博大)

9.(3分)B(孔丘经常演习一些礼仪动作不是唯一的原因,他还是个才德显达的人)

10(2分)(1)颜回(我)虽然不够聪敏,请让我照着这话去做。

(2分)(2)因此鲁国从大夫以下全都在正道上越分背离。

【评分标准】(1)“敏”“事”各1分,共2分。(2)“是以”“僭”各1分,共2分。意思对即可。

11.(6分)①以礼治国,遵循正道。②任用正直的贤人。③执政者要以身作则。

【评分标准】每点2分,共6分。意思对即可。

三、本大题共5小题,共26分。

12.(3分)B(使用了比喻的手法)

13.(3分)D(“全词以具体的形象描述为主”有误)

14.(6分)①表达了作者对弟弟的思念之情,蕴含着浓浓的兄弟情谊(由副标题“赴密州早行马上寄子由”或“当时共客长安,似二陆初来俱少年”可知)②表达了作者为国效命的壮志豪情(“由笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难”可知)③抒发了作者对人生遭遇的感慨和壮志难酬的苦闷(“世路无穷,劳生有限,似此区区长鲜欢”可知)④以及摆脱苦闷后内心的洒脱豁达(“用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。身长健,但优游卒岁,且斗尊前”可知)。

【评分标准】结合词句每点2分,答出3点得6分。意思对即可。

15.(8分)

(1)君不见高堂明镜悲白发 朝如青丝暮成雪 (2)芙蓉泣露香兰笑

(3)江畔何人初见月 (4)校尉羽书飞瀚海 (5)镜中衰鬓已先斑

(6)此情可待成追忆 只是当时已惘然

【评分标准】句中有错字、多字、漏字,该句不得分。每句1分,共8分。

16.(1)(2分)薛宝钗 李纨

(2)(4分)①取消了宝玉、贾环、贾兰上学的额外点心和纸笔钱,以及姑娘们每月重支的头油脂粉费用,这些举措直接减少了不必要的开支。②借鉴了赖大家的管理模式,将大观园内的各项事务承包给有能力的老妈妈们,让承包者上缴一部分收入,剩余部分自由支配,这样不仅增加了园子的收入,也让参与者得到了实惠,减少了管理成本,还激发了他们的工作热情。

【评分标准】(1)每空1分,共2分。(2)每点2分,共4分。意思对即可。

四、本大题共4小题,共18分。

17.(3分)C (经历或者体验的意思)

18.(3分)C(本段对苍蝇的描写,是乡村集市的真实现状,无厌恶之情)

19.(6分)参考答案:

①人类旅行可以满足对外面未知世界的好奇心。②人类旅行可弥补生活中的缺憾,为生活赋能,是生命冲动所需。③人类旅行还丰富了人生阅历和生命体验。

【评分说明】每点2分,共6分。意思对即可。

20.(6分)参考答案:

①突出乡村特有的浓郁的生活气息。②表现乡村人的热情、淳朴,和他们安土重迁、小饱即安的生存状态。③承接上文作者此生唯一一次自行车旅行的缘由和路线。④与后文作者到大姑家,向大姑父讲述路上见闻形成呼应,前后文浑然一体。⑤丰富了文章内容,增加了文章的趣味性和可读性,深化主题。

【评分标准】每点1分;答出5点得6分。意思对即可。

五、本大题共3小题,共66分。

21.(1)(3分)D

(2)(3分)过好传统佳节、品味端午文化、塑造文化认同。

22.微写作(10分)

根据完成题目要求的质量,以6分为基准分,上下浮动。

一类卷(8—10分),符合题意,内容充实,结构完整,表达流畅,较有文采。

二类卷(5—7分), 基本符合题意,内容较充实,结构基本完整,语言通顺。

三类卷(1—4分), 偏离题意,内容空洞,结构不完整,语病较多。

23.评分参考

作文(50分)

第(1)题 评 分 标 准

类别 评分要求 评分说明

一类卷 (50—42分) 符合题意、论点明确 论据恰当充实、论证合理 语言流畅、表达得体 结构严谨、层次分明 以46分为基准分,向上浮动。 符合一类卷的基本要求,有创意、有文采的文章可得48分以上。

二类卷 (41—33分) 符合题意、论点明确 论据较恰当充实、论证合理 语言通顺、表达大致得体 结构完整、条理清楚 以37分为基准分,向上浮动。 符合二类卷的基本要求,其中某一方面比较突出的文章可得39分以上。

三类卷 (32—25分) 基本符合题意、论点基本明确 论据较恰当充实、论证基本合理 语言基本通顺、有少量语病 结构基本完整、条理基本清楚 以29分为基准分,向上浮动。 符合三类文的基本要求,其中某一方面较好的文章可得31分以上。

四类卷 (24—0分) 偏离题意、立意不当 中心不明确、内容空洞 语言不通顺、语病多 结构不完整、条理混乱 以20分为基准分,向下浮动。

第(2)题 评 分 标 准

类别 评分要求 评分说明

一类卷 (50—42分) 符合题意、主题明确 内容充实、感情真挚 语言流畅、表达得体 结构严谨、层次分明 以46分为基准分,向上浮动。 符合一类卷的基本要求,有创意、有文采的文章可得48分以上。

二类卷 (41—33分) 符合题意、主题明确 内容较充实、感情真实 语言通顺、表达大致得体 结构完整、条理清楚 以37分为基准分,向上浮动。 符合二类卷的基本要求,其中某一方面比较突出的文章可得39分以上。

三类卷 (32—25分) 基本符合题意、主题基本明确 内容较充实、感情真实 语言基本通顺、有少量语病 结构基本完整、条理基本清楚 以29分为基准分,向上浮动。 符合三类文的基本要求,其中某一方面较好的文章可得31分以上。

四类卷 (24—0分) 偏离题意、立意不当 中心不明确、内容空洞 语言不通顺、语病多 结构不完整、条理混乱 以20分为基准分,向下浮动。

【参考译文】

(二)

孔子出生在鲁国昌平乡陬邑,取名丘,字仲尼。孔子孩童时做游戏,经常摆设各种礼器,演习各种礼仪动作。孔子的母亲去世,于是他将灵柩停放在五父之衢,是他出于谨慎从事的考虑。陬邑人挽父的母亲告诉孔子他父亲的墓址,这之后孔子才将母亲灵柩送往防山合葬。

孔子十七岁时,鲁国大夫孟釐子病重将死,告诫他的儿子懿子说:“孔丘是圣人的后代。我听说圣人的后代,即使不当国执政,一定有才德显达的人。如今孔丘年纪轻轻喜欢礼仪,他不就是才德显达的人吗?如果我死了,你一定要拜他为师。”等到孟釐子死后,孟懿子和鲁国人南宫敬叔便前往孔子处学习礼仪。

孔子三十五岁时,季平子得罪了鲁昭公,鲁昭公率领军队攻击季平子,季平子和孟氏、叔孙氏三家联合攻打鲁昭公,昭公的军队战败,鲁国大乱。孔子来到齐国,做了高昭子的家臣,想通过(高昭子)与齐景公交往。

孔子四十二岁时,鲁昭公死在乾侯,鲁定公即位。鲁定公在位的第五年,夏天,季平子去世,季桓子继位。季桓子的宠臣叫仲梁怀,和阳虎有矛盾。阳虎打算驱逐仲梁怀,公山不狃阻止了他。那年秋季,仲梁怀越来越骄横,阳虎拘捕了仲梁怀。季桓子发怒,阳虎乘机囚禁了季桓子,和他订立盟约才释放了他。阳虎从此越发看不起季氏。季氏自己也超越礼法凌驾于公室之上,大夫的家臣执掌国政,因此鲁国从大夫以下全都在正道上越分背离。所以孔子不做官了,退居整理《诗》《书》《礼》《乐》,弟子更多了,从远方而来,都来接受孔子传授的学业。

孔子离开鲁国一共十四年才返回鲁国。鲁哀公向孔子请教治理国政,孔子回答说:“治理国政最主要的是选择贤能的大臣。”季康子向孔子请教治理国政,孔子说:“举荐正直的人安置在邪曲小人的上面,邪曲的小人就会变得正直了。”季康子担心盗贼,孔子说:“如果您(在上面)没有贪心,那么即使鼓励下面的人去偷盗,他们也不会行窃。”然而鲁国最终没能任用孔子,孔子也不再谋求官职。孔子根据鲁国史官的记载资料编写了《春秋》,《春秋》的文辞简约而意旨博大。孔子在职位上审理案件时,有可以与人一起商量的文辞,不独自决断。到他撰写《春秋》时,当写的就写,当删的就删,就连子夏这些(擅长文学的)弟子也不能够增删一个词。弟子们学习《春秋》,孔子说:“后人了解我将因为《春秋》,后人怪罪我也将因为《春秋》。”

孔子享年七十三岁,在鲁哀公十六年四月己丑这天去世。弟子们为老师心里守丧三年已毕,互相诀别而离去,就最后痛哭一场,各人再次表达哀痛之情;有的弟子又留了下来。孔子的弟子和鲁国人前往移居孔子墓旁安家居住的有一百多家,因此命名这里为孔里。相传鲁国世代每年按时节祭祀孔子坟墓,儒生们也在孔子墓前讲演礼仪。汉高祖刘邦经过鲁地,用太牢之礼祭祀孔子。诸侯、卿大夫、宰相一到任,常常先去瞻仰孔子墓,然后才去就职处理政务。

2

同课章节目录