纲要(上)第6课从隋唐盛世到五代十国 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第6课从隋唐盛世到五代十国 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 07:36:14 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

纲要上·第二单元

第6课

从隋唐盛世到五代十国

时空坐标:

教学分析:

教学重点:唐朝的繁荣与民族交融;

教学难点:隋朝灭亡的原因、藩镇割据。

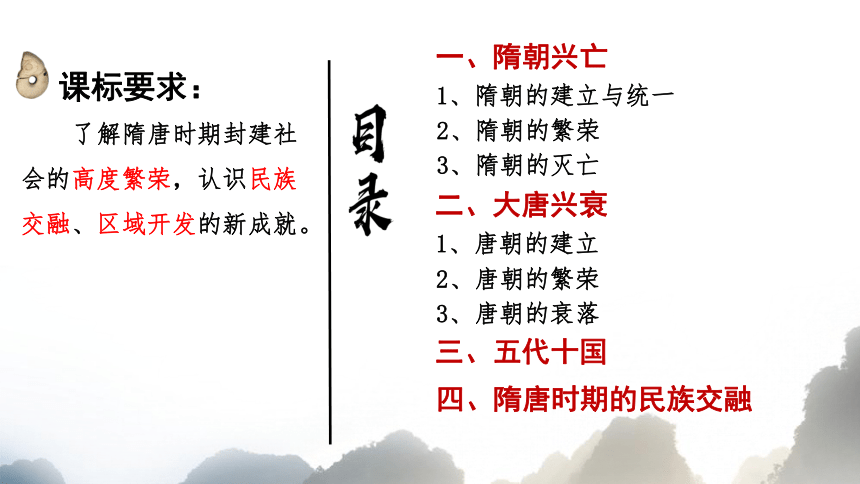

目录

课标要求:

了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识民族交融、区域开发的新成就。

一、隋朝兴亡

1、隋朝的建立与统一

2、隋朝的繁荣

3、隋朝的灭亡

四、隋唐时期的民族交融

二、大唐兴衰

1、唐朝的建立

2、唐朝的繁荣

3、唐朝的衰落

三、五代十国

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

1、隋朝的建立与统一

(1)建立:581年,杨坚代周称帝,改国号为隋,定都长安。

(2)统一:589年,隋灭陈,结束长期分裂的局面。

隋朝形势图

清·赵翼《廿二史札记》:古来得天下之易,未有如隋文帝者。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

2、隋朝的繁荣:大举建设

(1)广设仓库:

(2)兴建洛阳城:

(3)开通大运河:

1969年,考古工作者对含嘉仓城进行发掘 ,现已探出粮窖287座,其中最大的窖,窖口18米左右,深12米左右,最小的窖,窖口也有8米左右,深6米左右。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

2、隋朝的繁荣:大举建设

(3)开通大运河:(目的、评价)

大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2000多千米,是世界上开凿最早、规模最大的运河。

尽道隋亡为此河, 至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事, 共禹论功不较多。

——(唐)皮日休《汴河怀古》

①目的:加强南北交通,巩固对全国的控制。

②评价:

利:A.贯通南北,促进南北经济交流。

B.促进运河沿岸城市发展。

C.促进南北方文化交流民族交融。

D.维护国家统一,巩固中央集权。

弊:加重人民负担,激化阶级矛盾,推动农民起义。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

3、隋朝的灭亡

(1)原因:

隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽;生产遭到严重破坏,民不聊生,引发大规模起义。

时间 大事 民役数量

605年三月 营建东都(历时11个月) 每月200万人

605年三月 开凿通济渠 100多万人

605年四月 开凿邗沟 10多万人

605年五月 营建西苑 170多万人

606年七月 巡幸江南 40多万人

607年八月 修筑长城 100多万人

608年正月 开凿永济渠 100多万人

608年七月 再修长城 20多万人

612年正月 远征高丽 300多万人

(2)概况:

618年,隋炀帝在江都(今扬州)被部将杀死,隋朝灭亡

。

学思之窗: 结合皮日休的诗,说说你是如何看待隋炀帝的?

(一)

万艘龙舸绿丛间,载到扬州尽不还。

应是天教开汴水,一千余里地无山。

(二)

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——唐 皮日休《汴河怀古二首》

提示: (唯物史观)

有功有过,罪在当代,功在千秋

(1)功:早年平陈、完成统一;开凿的大运河,消除分裂隐患,促进南北经济交流和沿岸发展。

(2)过:大兴土木,穷奢极欲,穷兵黩武,超过社会承受极限,引发起义,可谓暴君。

知识拓展: 隋朝历史地位:承上启下,继往开来

①统一全国:顺应了我国历史发展的潮流,重新实现了国家统一,为经济发展提供了安定的环境。

②首创制度:创三省六部制,完善了君主专制中央集权的政治制度;创科举制,有利于扩大统治基础。

③开凿运河:便利南北交通,促进南北经济文化交流,加强中央对全国的控制。

正确评价历史人物的基本原则和科学态度

一是,遵循历史发展的一般规律。

二是,应该全面、历史、辩证地看待和分析。

三是,将历史人物放在其所处时代和社会的历史条

件下去分析。

四是,历史人物能否正确对待自己所犯的错误。

五是,总结和吸取历史教训,以史为鉴、更好前进。

二、大唐兴衰(618—907年)

1、唐朝的建立

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。随后,统一全国。

2、唐朝的繁荣

轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。

劝课农桑,开创殿试和武举选拔人才。

选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制。

繁荣初现

持续发展

空前繁荣

(1)政治之盛:

2.经济之盛:农业、手工业、商业繁荣

(1)农业:

①中国古代耕犁基本定型 :曲辕犁

②新型灌溉工具:筒车;

(2)手工业:

①形成南青北白两大制瓷系统;

②唐三彩是唐朝著名的瓷器。

(3)商业:

①长安、洛阳成为大都市;

②对外贸易发达,丝绸之路又被称为“瓷路”

曲辕犁

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

相关史料

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

①安史之乱(原因、概况、影响)

A.原因

a、中央:唐玄宗沉湎享乐,怠于政事,任人唯亲,朝政腐败。

b、地方:节度使兵力扩大,出现外重内轻局面。

B.概况

755年,安禄山与部下史思明发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

C.影响

唐朝由盛而衰的转折点。

(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋。

——《新唐书》

晚年益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤,每行以肩膊左右抬挽其身,方能移步。至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。

——《旧唐书》

影响: (史料史证)

①政治:皇帝开始利用宦官制衡武将,导致宦宜专权和朋党之争;

②经济:严重破坏北方经济,迫使大量北方民众南迁,促进江南地区的进一步开发;

③军事:参与平叛的许多将领拥兵自重,形成藩镇割据局面,中央集权被削弱;

④民族:边防空虚也导致少数民族趁机侵扰,边疆告急。

总之,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

材料一 安史之乱后,吐蕃从唐朝手中夺走河西走廊和西域,代宗即位初甚至一度攻占长安。…安史之乱爆发后,南诏继续扰边,大渡河以南尽为其所有。

——张帆《中国古代简史》 材料二 大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。

——《新唐书·兵志》

材料三 宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书·郭子仪传》

材料四 安史之乱后,中原地区陷入了长达百年的藩镇割据的混乱状态,相对和平的南方再次成为中原居民逃避战火的首选之地。从湖北荆州至湖南常德一带,因移民而增加户口十倍。

——《安史之乱对我国社会经济思想文化影响》

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

②藩镇割据

名词解释:藩是保卫,镇指军镇。封建朝廷设置军镇,本为保卫自身安全,但发展结果往往形成对抗中央的割据势力。

③宦官专权和朋党之争加剧

④黄巢领导的农民起义爆发

(2)概况:

907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

材料 (安史之乱后)的藩镇,是一种帝国为化解安史之乱危机相当理性的举措……在与藩镇的博弈中,唐帝国通过不断学习调整……延续时间比代表“盛唐”气质的帝国前期还要长。

——李碧妍《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》

概况:

割据性的表现:

①政治:拥有自主权,可以自行任免官吏,

节度使死后职位传给儿子或部将;

②经济:拥有财权;

③军事:拥有强悍的武装,独霸一方。

问题思考: 如何评价唐朝的藩镇割据?

(1)藩镇割据严重削弱了唐朝的统治力量;

(2)中央依赖藩镇维系统治,一定程度上延续了唐朝统治。

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

②藩镇割据

③宦官专权和朋党之争加剧

④黄巢领导的农民起义爆发

(2)概况:

907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

①安史之乱

历史解释: 朋党之争

也称牛李党争”,指的是从唐宪宗末,经穆宗、敬宗、文宗到武宗初,约四十余年期间,以牛僧孺等为领袖的牛党(庶族官僚)与李德裕等为领袖的李党(士族官僚)之间的争斗。实质是两党在政治上也有深刻的分歧:一是通过什么途径来选拔官僚;二是如何对待藩镇。牛李党争使本来腐朽衰落的唐朝走向灭亡。

相关史料

三、五代十国(907—960年)

北方政权后梁、后唐、后晋、后汉、后周合称“五代”;南方吴越、南唐等称为“十国”。实质上是藩镇割据的延续。后周世宗柴荣改革,实力逐渐增强,为后来的统一奠定了基础。

相关史料

四、隋唐时期的民族交融

1、方式、途径

阅读教材并结合地图,概括唐朝处理民族关系的方式、途径有哪些?

民族 与唐朝关系

政策 表现

突厥 军事打击 东突厥、西突厥

设置机构 安西都护府、北庭都护府

回纥 归附 联合唐军灭东突厥后

册封 怀仁可汗

吐蕃 和亲 文成公主入藏

会盟 长庆会盟

靺鞨 册封 渤海郡王

2、特点

灵活多样、以和为主、因俗而治、民族平等、开明包容。

自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴·唐纪十四》

指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然交融

四、隋唐时期的民族交融

1、方式、途径

民族 与唐朝关系

政策 表现

突厥 军事打击 东突厥、西突厥

设置机构 安西都护府、北庭都护府

回纥 归附 联合唐军灭东突厥后

册封 怀仁可汗

吐蕃 和亲 文成公主入藏

会盟 长庆会盟

靺鞨 册封 渤海郡王

2、特点

灵活多样、以和为主、因俗而治、民族平等、开明包容。

①有利于祖国边疆的开发与管理;

②推动民族融合,促进统一多民族国家的发展。

3、影响

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面。

——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

据材料并结合所学,概括唐朝民族政策的特点、意义及启示

材料一 (唐太宗认为)人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——《资治通鉴·唐纪十三》

材料二 唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

提示:

(1)特点:

①政策开明包容;

②措施灵活多样;

③以“和”为主;

④因俗而治,因地制宜。

(3)启示:

①坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本政策;

②尊重少数民族的习俗、宗教信仰;

③坚持民族区域自治政策。

(2)意义:

①统一多民族封建国家进一步巩固和发展;

②促进边疆地区的开发;

③促进民族之间的交往、交流和交融。

问题探究:

重点探讨

隋唐的盛世衰亡对当今大国治理有何启示?

大兴土木、穷奢极欲

生产破坏、民不聊生

人民起义、6 1 8 亡

隋朝衰亡

唐朝衰亡

外重内轻、朝政腐败、边防空虚

藩镇割据、宦官专权、朋党之争

农民起义、9 0 7 亡

1、正确认识人民力量的强大、以民为本;

2、制度建设至关重要,坚持以法治国;

3、尊重知识、尊重人才、任人唯贤;

4、根据具体情况,及时调整政策。

阶段特征: (隋唐时期)

总特征:

封建社会繁荣和统一的多民族国家的发展时期。

具体表现:

1.政治上:统一多民族封建国家继续发展,国家统一,政治清明,疆域辽阔,社会稳定;三省六部制、科举制进一步完善;唐朝中后期的藩镇割据削弱了唐朝的统治,最终形成五代十国分裂局面;

2.经济上:封建经济继续发展,呈现繁荣局面;经济重心进一步南移;陆上和海上丝绸之路繁荣,对外贸易繁荣;重农抑商政策松动;土地和赋役制度调整:由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;

3.思想文化上:出现三教合流的趋势;中华文化兼收并蓄、多元发展、全面繁荣、

世界领先、影响深远,形成以中国为中心的中华文化圈;

4.民族关系上:唐朝统治者实行较开明的民族政策,通过战争、和亲、册封、设管理机构等方式加强了与周边各族的关系,各民族进一步融合;

5.对外关系上:交通发达,海陆并举;唐朝实行比较开放的对外政策,中外经济文化交流频繁。

1.隋唐时期,我国的科学技术进一步发展,这是隋唐盛世催生的结果,也是一个王朝强盛的重要体现,下列有关科技成就说法正确的是( )

A.南朝贾思勰的《齐民要术》是中国现存最早的一部完整农书

B.唐玄宗时编订的《唐本草》是世界上最早由国家颁布的药典

C.孙思邈完成医学著作《千金方》

D.唐朝工匠李春设计的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥

答案: C

2.北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些只在北朝首创,南朝缺无。这说明( )

A.北方文化总体上优于南方

B.改革总是体现社会进步

C.南北社会经济发展差异大

D.民族交融激发制度突破

答案: D

3.从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率。同时这一区域的造船、制瓷、制盐、制茶等行业也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心已完成南移

B.交通建设影响经济发展

C.运河沿线成为经济最发达地区

D.国家高度重视运河运输

答案: B

4.有学者在评价北魏孝文帝改革时说,交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚体制化运动,它扭转了魏晋以来的国家颓势,并为隋唐王朝走出门阀士族政治、通向重振找到了历史出口。该评价说明孝文帝改革( )

A.为隋唐盛世的出现打下了基础

B.实现了北魏政权的长治久安

C.为民族政策的推行创造了条件

D.导致了门阀士族制度的消亡

答案: A

纲要上·第二单元

第6课

从隋唐盛世到五代十国

时空坐标:

教学分析:

教学重点:唐朝的繁荣与民族交融;

教学难点:隋朝灭亡的原因、藩镇割据。

目录

课标要求:

了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识民族交融、区域开发的新成就。

一、隋朝兴亡

1、隋朝的建立与统一

2、隋朝的繁荣

3、隋朝的灭亡

四、隋唐时期的民族交融

二、大唐兴衰

1、唐朝的建立

2、唐朝的繁荣

3、唐朝的衰落

三、五代十国

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

1、隋朝的建立与统一

(1)建立:581年,杨坚代周称帝,改国号为隋,定都长安。

(2)统一:589年,隋灭陈,结束长期分裂的局面。

隋朝形势图

清·赵翼《廿二史札记》:古来得天下之易,未有如隋文帝者。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

2、隋朝的繁荣:大举建设

(1)广设仓库:

(2)兴建洛阳城:

(3)开通大运河:

1969年,考古工作者对含嘉仓城进行发掘 ,现已探出粮窖287座,其中最大的窖,窖口18米左右,深12米左右,最小的窖,窖口也有8米左右,深6米左右。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

2、隋朝的繁荣:大举建设

(3)开通大运河:(目的、评价)

大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2000多千米,是世界上开凿最早、规模最大的运河。

尽道隋亡为此河, 至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事, 共禹论功不较多。

——(唐)皮日休《汴河怀古》

①目的:加强南北交通,巩固对全国的控制。

②评价:

利:A.贯通南北,促进南北经济交流。

B.促进运河沿岸城市发展。

C.促进南北方文化交流民族交融。

D.维护国家统一,巩固中央集权。

弊:加重人民负担,激化阶级矛盾,推动农民起义。

相关史料

一、隋朝兴亡(581—618年)

3、隋朝的灭亡

(1)原因:

隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽;生产遭到严重破坏,民不聊生,引发大规模起义。

时间 大事 民役数量

605年三月 营建东都(历时11个月) 每月200万人

605年三月 开凿通济渠 100多万人

605年四月 开凿邗沟 10多万人

605年五月 营建西苑 170多万人

606年七月 巡幸江南 40多万人

607年八月 修筑长城 100多万人

608年正月 开凿永济渠 100多万人

608年七月 再修长城 20多万人

612年正月 远征高丽 300多万人

(2)概况:

618年,隋炀帝在江都(今扬州)被部将杀死,隋朝灭亡

。

学思之窗: 结合皮日休的诗,说说你是如何看待隋炀帝的?

(一)

万艘龙舸绿丛间,载到扬州尽不还。

应是天教开汴水,一千余里地无山。

(二)

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——唐 皮日休《汴河怀古二首》

提示: (唯物史观)

有功有过,罪在当代,功在千秋

(1)功:早年平陈、完成统一;开凿的大运河,消除分裂隐患,促进南北经济交流和沿岸发展。

(2)过:大兴土木,穷奢极欲,穷兵黩武,超过社会承受极限,引发起义,可谓暴君。

知识拓展: 隋朝历史地位:承上启下,继往开来

①统一全国:顺应了我国历史发展的潮流,重新实现了国家统一,为经济发展提供了安定的环境。

②首创制度:创三省六部制,完善了君主专制中央集权的政治制度;创科举制,有利于扩大统治基础。

③开凿运河:便利南北交通,促进南北经济文化交流,加强中央对全国的控制。

正确评价历史人物的基本原则和科学态度

一是,遵循历史发展的一般规律。

二是,应该全面、历史、辩证地看待和分析。

三是,将历史人物放在其所处时代和社会的历史条

件下去分析。

四是,历史人物能否正确对待自己所犯的错误。

五是,总结和吸取历史教训,以史为鉴、更好前进。

二、大唐兴衰(618—907年)

1、唐朝的建立

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。随后,统一全国。

2、唐朝的繁荣

轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏。

劝课农桑,开创殿试和武举选拔人才。

选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制。

繁荣初现

持续发展

空前繁荣

(1)政治之盛:

2.经济之盛:农业、手工业、商业繁荣

(1)农业:

①中国古代耕犁基本定型 :曲辕犁

②新型灌溉工具:筒车;

(2)手工业:

①形成南青北白两大制瓷系统;

②唐三彩是唐朝著名的瓷器。

(3)商业:

①长安、洛阳成为大都市;

②对外贸易发达,丝绸之路又被称为“瓷路”

曲辕犁

忆昔开元全盛日,

小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

相关史料

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

①安史之乱(原因、概况、影响)

A.原因

a、中央:唐玄宗沉湎享乐,怠于政事,任人唯亲,朝政腐败。

b、地方:节度使兵力扩大,出现外重内轻局面。

B.概况

755年,安禄山与部下史思明发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

C.影响

唐朝由盛而衰的转折点。

(节度使)既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋。

——《新唐书》

晚年益肥壮,腹垂过膝,重三百三十斤,每行以肩膊左右抬挽其身,方能移步。至玄宗前,作胡旋舞,疾如风焉。

——《旧唐书》

影响: (史料史证)

①政治:皇帝开始利用宦官制衡武将,导致宦宜专权和朋党之争;

②经济:严重破坏北方经济,迫使大量北方民众南迁,促进江南地区的进一步开发;

③军事:参与平叛的许多将领拥兵自重,形成藩镇割据局面,中央集权被削弱;

④民族:边防空虚也导致少数民族趁机侵扰,边疆告急。

总之,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

材料一 安史之乱后,吐蕃从唐朝手中夺走河西走廊和西域,代宗即位初甚至一度攻占长安。…安史之乱爆发后,南诏继续扰边,大渡河以南尽为其所有。

——张帆《中国古代简史》 材料二 大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。

——《新唐书·兵志》

材料三 宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条。

——《旧唐书·郭子仪传》

材料四 安史之乱后,中原地区陷入了长达百年的藩镇割据的混乱状态,相对和平的南方再次成为中原居民逃避战火的首选之地。从湖北荆州至湖南常德一带,因移民而增加户口十倍。

——《安史之乱对我国社会经济思想文化影响》

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

②藩镇割据

名词解释:藩是保卫,镇指军镇。封建朝廷设置军镇,本为保卫自身安全,但发展结果往往形成对抗中央的割据势力。

③宦官专权和朋党之争加剧

④黄巢领导的农民起义爆发

(2)概况:

907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

材料 (安史之乱后)的藩镇,是一种帝国为化解安史之乱危机相当理性的举措……在与藩镇的博弈中,唐帝国通过不断学习调整……延续时间比代表“盛唐”气质的帝国前期还要长。

——李碧妍《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》

概况:

割据性的表现:

①政治:拥有自主权,可以自行任免官吏,

节度使死后职位传给儿子或部将;

②经济:拥有财权;

③军事:拥有强悍的武装,独霸一方。

问题思考: 如何评价唐朝的藩镇割据?

(1)藩镇割据严重削弱了唐朝的统治力量;

(2)中央依赖藩镇维系统治,一定程度上延续了唐朝统治。

二、大唐兴衰(618—907年)

3、唐朝的衰亡

(1)原因:

②藩镇割据

③宦官专权和朋党之争加剧

④黄巢领导的农民起义爆发

(2)概况:

907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

①安史之乱

历史解释: 朋党之争

也称牛李党争”,指的是从唐宪宗末,经穆宗、敬宗、文宗到武宗初,约四十余年期间,以牛僧孺等为领袖的牛党(庶族官僚)与李德裕等为领袖的李党(士族官僚)之间的争斗。实质是两党在政治上也有深刻的分歧:一是通过什么途径来选拔官僚;二是如何对待藩镇。牛李党争使本来腐朽衰落的唐朝走向灭亡。

相关史料

三、五代十国(907—960年)

北方政权后梁、后唐、后晋、后汉、后周合称“五代”;南方吴越、南唐等称为“十国”。实质上是藩镇割据的延续。后周世宗柴荣改革,实力逐渐增强,为后来的统一奠定了基础。

相关史料

四、隋唐时期的民族交融

1、方式、途径

阅读教材并结合地图,概括唐朝处理民族关系的方式、途径有哪些?

民族 与唐朝关系

政策 表现

突厥 军事打击 东突厥、西突厥

设置机构 安西都护府、北庭都护府

回纥 归附 联合唐军灭东突厥后

册封 怀仁可汗

吐蕃 和亲 文成公主入藏

会盟 长庆会盟

靺鞨 册封 渤海郡王

2、特点

灵活多样、以和为主、因俗而治、民族平等、开明包容。

自古皆贵中华,贱夷、狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——《资治通鉴·唐纪十四》

指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然交融

四、隋唐时期的民族交融

1、方式、途径

民族 与唐朝关系

政策 表现

突厥 军事打击 东突厥、西突厥

设置机构 安西都护府、北庭都护府

回纥 归附 联合唐军灭东突厥后

册封 怀仁可汗

吐蕃 和亲 文成公主入藏

会盟 长庆会盟

靺鞨 册封 渤海郡王

2、特点

灵活多样、以和为主、因俗而治、民族平等、开明包容。

①有利于祖国边疆的开发与管理;

②推动民族融合,促进统一多民族国家的发展。

3、影响

在中国古代历史进程中,只有隋唐帝王冒出了“天可汗”的称号,百年内出现了“万国来朝”的局面。

——《大唐之国——1400年的记忆遗产》

据材料并结合所学,概括唐朝民族政策的特点、意义及启示

材料一 (唐太宗认为)人主(君主)患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽恰,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。

——《资治通鉴·唐纪十三》

材料二 唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

提示:

(1)特点:

①政策开明包容;

②措施灵活多样;

③以“和”为主;

④因俗而治,因地制宜。

(3)启示:

①坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本政策;

②尊重少数民族的习俗、宗教信仰;

③坚持民族区域自治政策。

(2)意义:

①统一多民族封建国家进一步巩固和发展;

②促进边疆地区的开发;

③促进民族之间的交往、交流和交融。

问题探究:

重点探讨

隋唐的盛世衰亡对当今大国治理有何启示?

大兴土木、穷奢极欲

生产破坏、民不聊生

人民起义、6 1 8 亡

隋朝衰亡

唐朝衰亡

外重内轻、朝政腐败、边防空虚

藩镇割据、宦官专权、朋党之争

农民起义、9 0 7 亡

1、正确认识人民力量的强大、以民为本;

2、制度建设至关重要,坚持以法治国;

3、尊重知识、尊重人才、任人唯贤;

4、根据具体情况,及时调整政策。

阶段特征: (隋唐时期)

总特征:

封建社会繁荣和统一的多民族国家的发展时期。

具体表现:

1.政治上:统一多民族封建国家继续发展,国家统一,政治清明,疆域辽阔,社会稳定;三省六部制、科举制进一步完善;唐朝中后期的藩镇割据削弱了唐朝的统治,最终形成五代十国分裂局面;

2.经济上:封建经济继续发展,呈现繁荣局面;经济重心进一步南移;陆上和海上丝绸之路繁荣,对外贸易繁荣;重农抑商政策松动;土地和赋役制度调整:由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;

3.思想文化上:出现三教合流的趋势;中华文化兼收并蓄、多元发展、全面繁荣、

世界领先、影响深远,形成以中国为中心的中华文化圈;

4.民族关系上:唐朝统治者实行较开明的民族政策,通过战争、和亲、册封、设管理机构等方式加强了与周边各族的关系,各民族进一步融合;

5.对外关系上:交通发达,海陆并举;唐朝实行比较开放的对外政策,中外经济文化交流频繁。

1.隋唐时期,我国的科学技术进一步发展,这是隋唐盛世催生的结果,也是一个王朝强盛的重要体现,下列有关科技成就说法正确的是( )

A.南朝贾思勰的《齐民要术》是中国现存最早的一部完整农书

B.唐玄宗时编订的《唐本草》是世界上最早由国家颁布的药典

C.孙思邈完成医学著作《千金方》

D.唐朝工匠李春设计的赵州桥是世界上现存最古老的石拱桥

答案: C

2.北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些只在北朝首创,南朝缺无。这说明( )

A.北方文化总体上优于南方

B.改革总是体现社会进步

C.南北社会经济发展差异大

D.民族交融激发制度突破

答案: D

3.从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率。同时这一区域的造船、制瓷、制盐、制茶等行业也迅猛发展。这反映了( )

A.隋唐时期经济重心已完成南移

B.交通建设影响经济发展

C.运河沿线成为经济最发达地区

D.国家高度重视运河运输

答案: B

4.有学者在评价北魏孝文帝改革时说,交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚体制化运动,它扭转了魏晋以来的国家颓势,并为隋唐王朝走出门阀士族政治、通向重振找到了历史出口。该评价说明孝文帝改革( )

A.为隋唐盛世的出现打下了基础

B.实现了北魏政权的长治久安

C.为民族政策的推行创造了条件

D.导致了门阀士族制度的消亡

答案: A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进