第18课 辛亥革命(共28张PPT)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第18课 辛亥革命(共28张PPT)必修 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 09:03:25 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

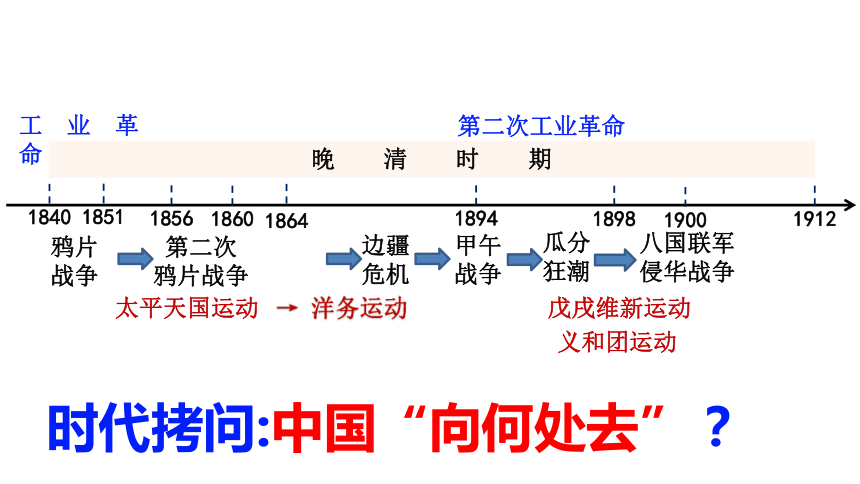

时代拷问:中国“向何处去”?

1840

鸦片战争

1856

第二次

鸦片战争

1864

甲午战争

1894

瓜分狂潮

1851

1860

1912

边疆危机

工 业 革 命

第二次工业革命

太平天国运动

→ 洋务运动

晚 清 时 期

1898

1900

义和团运动

戊戌维新运动

八国联军侵华战争

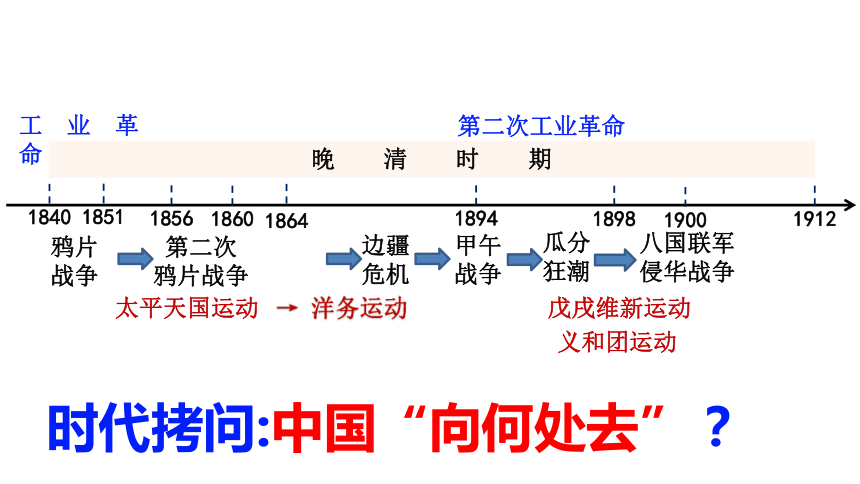

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第18课 辛亥革命

【课程标准】

理解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。

黄花岗七十二烈士陵园

中国同盟会机关报

狭义:指发生于旧历辛亥年(1911年)的武昌起义。

广义:指以孙中山为首革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级民主共和国而进行一系列的努力。

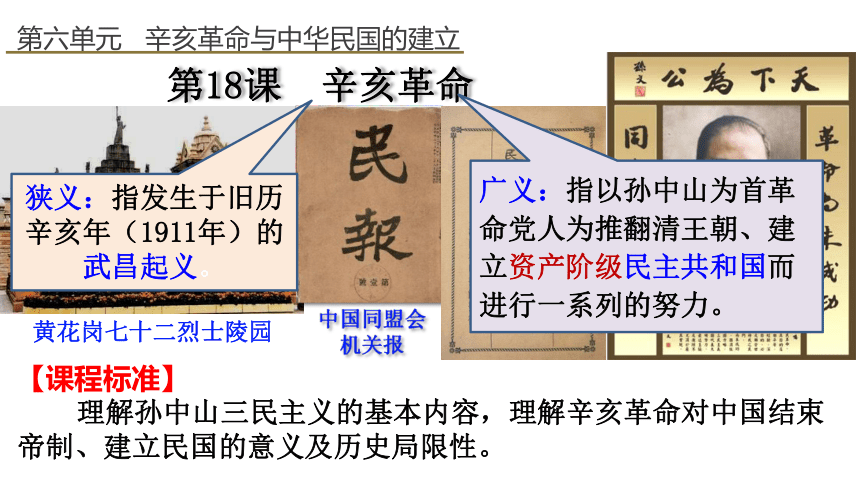

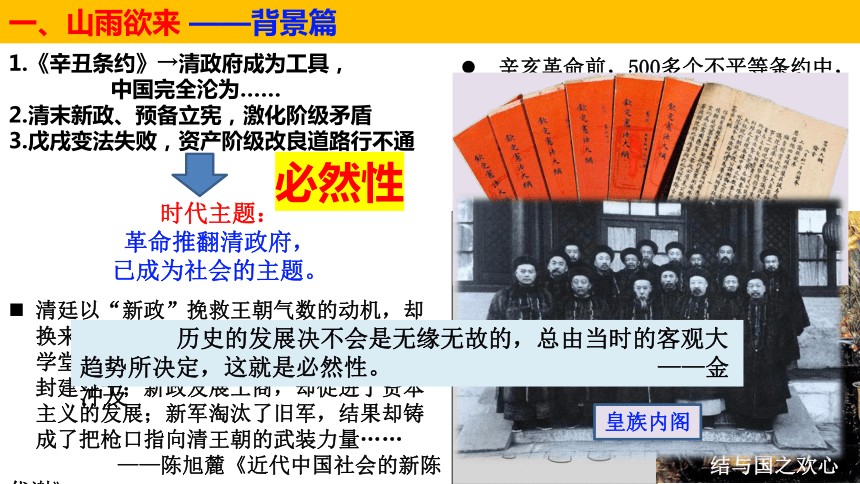

一、山雨欲来 ——背景篇

辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿两多银元,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

——人民日报 2001年10月9日

你的地盘我做主

量中华之物力

结与国之欢心

1.《辛丑条约》→清政府成为工具,

中国完全沦为……

2.清末新政、预备立宪,激化阶级矛盾

3.戊戌变法失败,资产阶级改良道路行不通

清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量……

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

皇族内阁

时代主题:

革命推翻清政府,

已成为社会的主题。

必然性

历史的发展决不会是无缘无故的,总由当时的客观大趋势所决定,这就是必然性。 ——金冲及

一、山雨欲来 ——背景篇

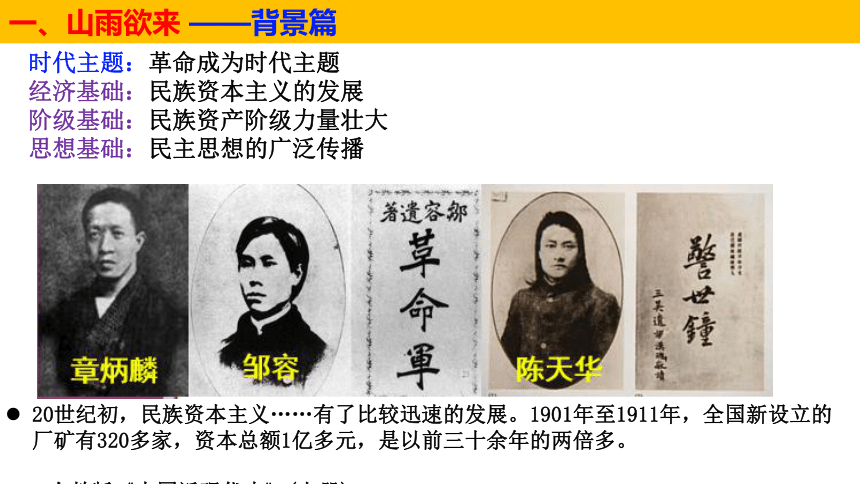

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播

20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。

——人教版《中国近现代史》(上册)

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播

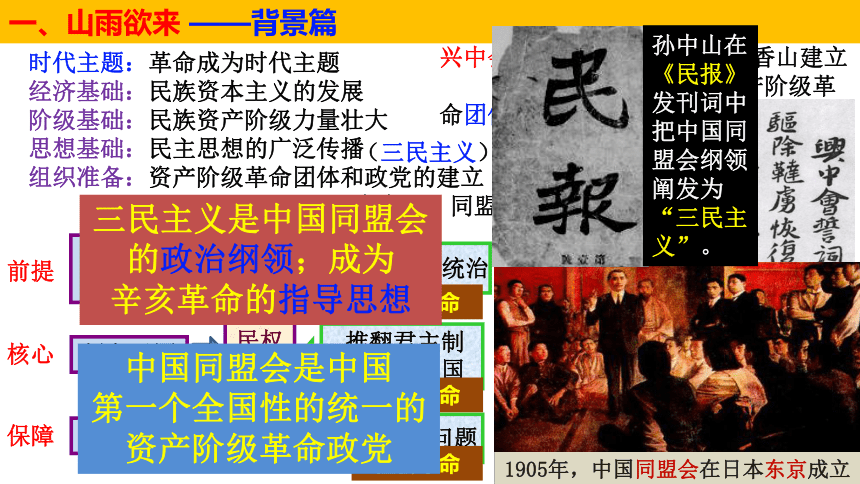

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

兴中会:1894年,孙中山在檀香山建立

中国第一个资产阶级革命团体。

1905年,中国同盟会在日本东京成立

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

前提

保障

核心

推翻清政府统治

推翻君主制

建立共和国

解决土地问题

民族主义

民权主义

民生主义

孙中山在《民报》发刊词中把中国同盟会纲领阐发为“三民主义”。

(三民主义)

民族革命

政治革命

社会革命

中国同盟会是中国

第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

三民主义是中国同盟会的政治纲领;成为

辛亥革命的指导思想

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播(三民主义)

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

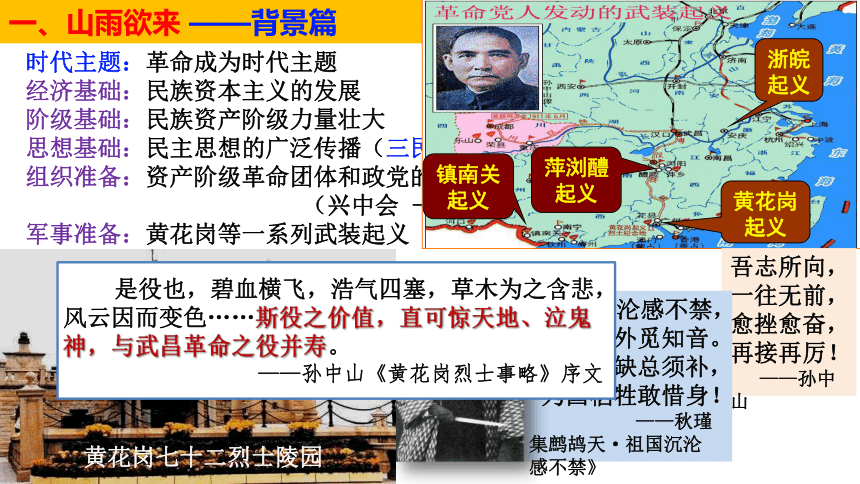

军事准备:黄花岗等一系列武装起义

浙皖

起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关

起义

吾志所向,

一往无前,

愈挫愈奋,

再接再厉!

——孙中山

祖国沉沦感不禁,

闲来海外觅知音。

金瓯已缺总须补,

为国牺牲敢惜身!

——秋瑾集鹧鸪天·祖国沉沦感不禁》

黄花岗七十二烈士陵园

是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色……斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

——孙中山《黄花岗烈士事略》序文

一、山雨欲来 ——背景篇

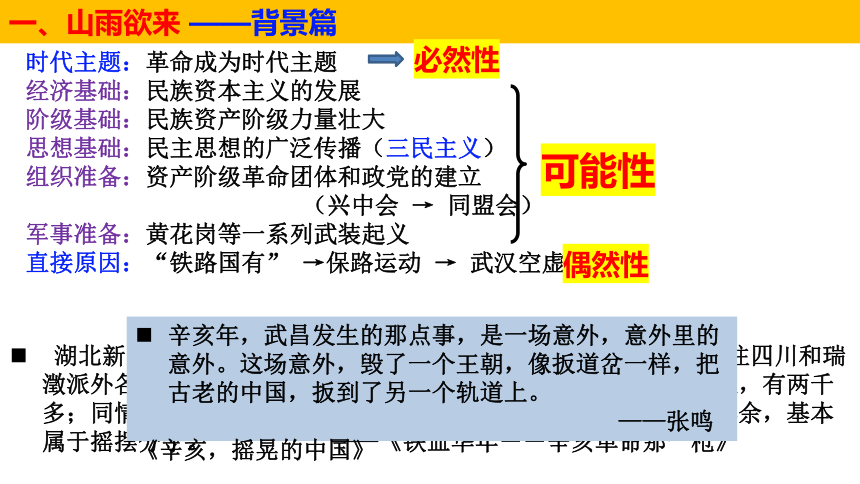

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播(三民主义)

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

军事准备:黄花岗等一系列武装起义

直接原因:“铁路国有” →保路运动 → 武汉空虚

必然性

可能性

偶然性

湖北新军,……共有官兵一万六千人左右。事发前,除被端方带往四川和瑞澂派外各地的以外,剩下八千多人。这八千人中,纯粹的革命党人,有两千多;同情革命的,四千多;坚决“反革命”的,只有一千余人;其余,基本属于摇摆分子。 ——《铁血华年--辛亥革命那一枪》

辛亥年,武昌发生的那点事,是一场意外,意外里的意外。这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国,扳到了另一个轨道上。

——张鸣《辛亥,摇晃的中国》

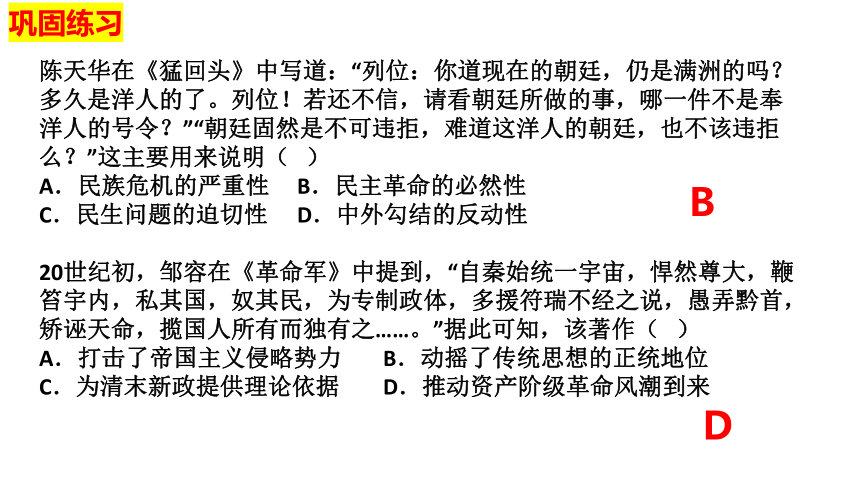

陈天华在《猛回头》中写道:“列位:你道现在的朝廷,仍是满洲的吗?多久是洋人的了。列位!若还不信,请看朝廷所做的事,哪一件不是奉洋人的号令?”“朝廷固然是不可违拒,难道这洋人的朝廷,也不该违拒么?”这主要用来说明( )

A.民族危机的严重性 B.民主革命的必然性

C.民生问题的迫切性 D.中外勾结的反动性

20世纪初,邹容在《革命军》中提到,“自秦始统一宇宙,悍然尊大,鞭笞宇内,私其国,奴其民,为专制政体,多援符瑞不经之说,愚弄黔首,矫诬天命,揽国人所有而独有之……。”据此可知,该著作( )

A.打击了帝国主义侵略势力 B.动摇了传统思想的正统地位

C.为清末新政提供理论依据 D.推动资产阶级革命风潮到来

巩固练习

B

D

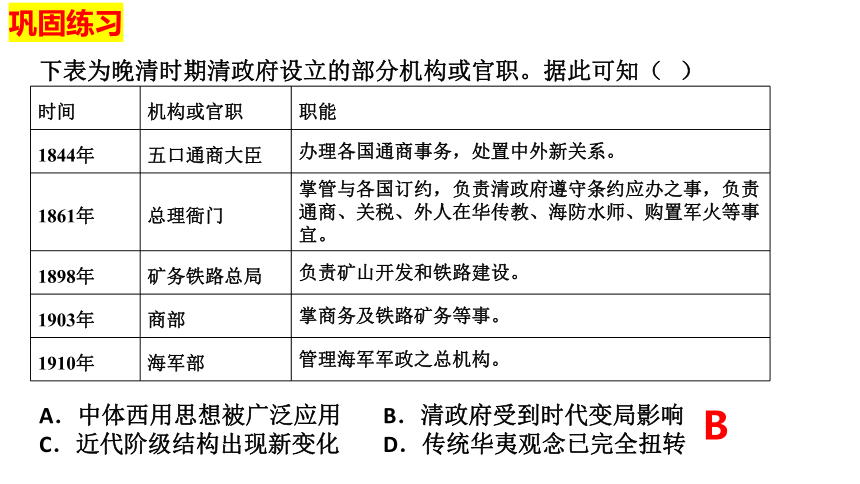

时间 机构或官职 职能

1844年 五口通商大臣 办理各国通商事务,处置中外新关系。

1861年 总理衙门 掌管与各国订约,负责清政府遵守条约应办之事,负责通商、关税、外人在华传教、海防水师、购置军火等事宜。

1898年 矿务铁路总局 负责矿山开发和铁路建设。

1903年 商部 掌商务及铁路矿务等事。

1910年 海军部 管理海军军政之总机构。

下表为晚清时期清政府设立的部分机构或官职。据此可知( )

A.中体西用思想被广泛应用 B.清政府受到时代变局影响

C.近代阶级结构出现新变化 D.传统华夷观念已完全扭转

巩固练习

B

洋务新政,几乎包纳了外事与内务的诸多实政,在40多年后,1902年刊行的《皇朝道咸同光 奏议》把“洋务”仅仅限于涉外事务,许多重要时政均分属于另立的“时务类”(如商务、矿务、铁 路等)和“变法类”(如学堂、兵制等),并明确学习西法等一概归属于“变法类”。这表明( )

A.社会变革深化 B.清末新政改革全面

C.近代实业兴盛 D.洋务运动得到延续

1903年,章太炎指出人们须冲破“纪孔”“保皇”二关,方能走上革命道路。章太炎奋臂而起,首开正面批评孔子儒学之风。章太炎此举( )

A.动摇了儒家思想的统治地位

B.使民族文化受到严峻挑战

C.促使西方文化代替民族文化

D.有利于民主革命快速发展

巩固练习

A

D

作品 对未来的描述

梁启超《新中国未来记》 (1902年) 1962年,中国成为“联邦大共和国”,“举国之民,勠力一心,从事于殖产兴业,文学之盛,国力之强,冠绝全球”

陆士谔《新中国》 (1910年) 中国已经实行君主立宪四十年,“国会开了,吾国已成了立宪国”“治外法权已经收回,外国人侨寓在吾国的,一律遵守吾国的法律”

晚清时期,出现了一大批描写“未来中国”的小说。下面为部分代表作品的情况。据此可知,这些小说( )

A.带有强烈的政治关怀 B.促进了社会风俗变迁

C.体现了现实主义风格 D.引领先进的思想潮流

中国同盟会成立后不久发生了分化,部分会员联合会党成立共进会,宣扬反满的民族主义;部分对孙中山不满的同盟会会员在东京重建光复会;1911年7月同盟会中部总会成立时,其宗旨中放弃了“平均地权”。这表明( )

A.三民主义已经残破不全 B.革命潜藏着失败的危机

C.组织更纯洁更有凝聚力 D.同盟会放弃了革命主张

巩固练习

A

B

二、改天换日 ——概况篇

1.武昌篇:武昌起义(1911.10.10)

武昌起义后全国

15个省宣布独立

★武昌

二、改天换日 ——概况篇

2.南京篇

⑴中华民国成立(1912.1.1)

清政府 中华民国临时政府

都城 北京

国旗 黄龙旗

纪年 年号纪年(宣统)

元首 皇帝(溥仪)

南京

五色旗

民国纪年

总统(孙中山)

公元年=民国年+1911

二、改天换日 ——概况篇

2.南京篇

⑵《中华民国临时约法》(1912.3.11)

第一章.中华民国主权属于国民全体。

第二章.全国各民族一律平等,国民有人身、居住、财产、言论、出版集会结社通信等自由,有请愿、选举被选举等权利。

第三、四、六章.参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章. 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——摘编自《中华民国临时约法》

主权在民

平等自由

三权分立

责任内阁制

法治

君权神授

封建等级

专制集权

个人独裁

人治

体现了?

否定了?

内容:

●主权在民--否定君主专制→确定民主共和。

●自由平等--人民获得一些民主自由权利。

●三权分立--确立三权分立体制。

●责任内阁--限制总统权利,维护民主共和。

评价:

①性质:第一部资产阶级性质的民主宪法;

②意义:具有反封建专制制度的进步性,即从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立。

封建专制 ≠ 君主专制

二、改天换日 ——概况篇

3.北京篇

⑴清帝退位(1912.2.12)

二、改天换日 ——概况篇

3.北京篇

⑵袁世凯就任临时大总统(1912.3.10)

1859-1916

清政府

任命

妥协

革命党人

打击

军事进攻

政治讹诈

施压

帝国主义列强

拥护

支持

外交孤立

经济封锁

军事威胁

袁世凯是中国人民中最受信任的代表。

——英国驻华公使朱尔典

立宪派/旧官僚

袁世凯给隆裕太后讲路易十六上断头台的故事,她完全吓昏了。

——溥仪《我的前半生》

中华民国大统领一位 ,断推举项城无疑。

——黄兴

施压

革命果实落入袁世凯手中

1912年10月,中华民国湖北都督府制作并颁发了一系列纪念章。纪念章正面五角星形的凸出部分书有“武汉纪念章”五个字;背面主图案为黎元洪戎装浮雕半身像,头像上方还有“黎元洪”英文签名。制作这些纪念章意在

A.传承革命烈士的遗志 B.强化武昌首义的记忆

C.展现革命领袖的风采 D.欢庆共和制度的建立

1911年11月,《神州日报》刊登了一幅名为《势如破竹》的时事漫画(见下图)。该漫画的寓意是( )

A.革命思想广泛传播

B.清朝统治即将土崩瓦解

C.南北和谈陷入僵局

D.列强坚决阻挠中国革命

巩固练习

B

B

1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B.旨在维护民主共和的革命成果和限制袁世凯的权力

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

1912年《中华民国临时约法》规定:“临时大总统任命国务员及外交大使公使,须得参议院之同意。国务员于临时大总统提出法律案,公布法律及发布命令时,需副署之。”1914年5月颁布的《中华民国约法》规定:“大总统总揽统治权”,“行政以大总统为首长,置国务卿一人赞襄之”。这一变化体现出( )

A.革命派因人设法的特征 B.责任内阁制得到了落实

C.民国政党政治获得成功 D.袁世凯独裁统治的加强

巩固练习

B

D

1912年10月24-29日,孙中山应邀出席了江西省内军、政、商、学界等组织的集会活动,并多次公开演讲、谈话,内容围绕江西地方城市现代化建设、区域铁路建设、民国政府迁都、民主政治建设等主题。江西之行表明孙中山( )

A.希望通过南北和议完成统一 B.谋求反对袁世凯复辟帝制

C.期望江西民众参与辛亥革命 D.致力于民主共和国的建设

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件,约法规定:“以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。”这一规定的根本意图是( )

A.防范袁世凯专制独裁 B.确立三权分立体制

C.加强临时大总统权力 D.维护民主共和制度

巩固练习

D

D

1911年10月11日,《时报》发表时评指出:“湘粤不抗路而四川抗路,出人意料之外;成都不失守而武昌失守,尤出人意料之外;广州不失守而武昌失守,更出人意料之外。呜呼,自今以往,出人意料之事,岂第止此哉!”这折射出( )

A.清朝统治面临土崩瓦解 B.各方力求避免局势失控

C.辛亥革命潜伏失败危机 D.人们对新政仍寄予厚望

“今全国人民心理,多倾向共和。南中各省,既倡议于前,北方诸将,亦主张于后。人心所向,天命可知。予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶,是用外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体……”对此文件解读正确的是( )

A.清政府为实施新政作准备

B.从侧面反映了共和已是人心所向

C.从根本上改变了中国社会的发展方向

D.该文件是《定国是诏》

巩固练习

A

B

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;

……天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,

拜跪礼灭。 ——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)

1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。 ——据人教版《中国近现代史》(上册)整理

1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。

──严中平《中国近代经济史资料》

三、青史评说 ——评价篇

①政治:推翻了…,结束了…,建立了…,打击了…

(是中国民主进程的丰碑)

②思想:传播了…,推动了…

③经济:促进了民族资本主义的发展

④习俗:移风易俗

政治民主化

思想理性化

生活文明化

经济近代化

三、青史评说 ——评价篇

“民国之政治,比之满清尤为不及,”“把持国事者,均系军阀武人,争权夺利,祸国误民,有国家共和之名,无国家共和之实。”

——孙中山

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

①政治:民国有名无实,是假的民主共和国。

→实质:仍是专制独裁统治,没有完成反帝反封建历史任务。

②思想:普通民众的国民意识尚未觉醒,思想解放不够;

辛亥革命对农村的影响有限。

→实质:中国依然是半殖民地半封建社会。

辛亥革命只是“先成一圆满之段落”……我们不能要求它在短时期内完成所有中国革命应该完成的任务。段落不是文章,孙中山和他的同志们一生都在写一篇大文章。——杨天石《帝制的终结》

辛亥革命没有能够走到底,……但是如果设身处地地想一想,难道不觉得“毕其功于一役”的标准实在强人所难,难到近乎苛求前人。……评价辛亥革命,主要看其结果,革命是否推动了国家与社会的进步。

——《两岸新编中国近代史 民国卷》

三、青史评说 ——评价篇

探究:辛亥革命是成功了?还是失败了?

历史教训:由于时代和阶级的局限性,

资产阶级的民主共和国方案

在中国行不通。

下图是载于1912年《真相画报》的一幅漫画《民国今昔·一年来

之回顾》。作者创作该漫画( )

A.表明民主法治成社会共识 B.回顾革命斗争的历程

C.表达了对民国政治的失望 D.期望恢复清朝的统治

一位山西读书人在1914年的日记中写道:“予之幼时,即有万里封侯之志,既冠,而读兵书……年垂四十,身虽登科,终无机会风云,不得已舌耕度日。光绪季年,国家变法维新,吾道将就渐灭,迄宣统三年,革命党起,纷扰中华,国遂沦丧,予即无舌耕之地,困厄于乡已数年矣。”从日记内容判断,这位读书人的政治立场是( )

A.肯定维新变法 B.认同清朝统治

C.支持废除科举 D.欢迎共和制度

巩固练习

C

B

1912年2月16日,英国《泰晤士报》评论:“天子已退位,清朝统治不复存在……历史上很少见到如此惊人的革命。”这一评论可以佐证辛亥革命( )

A.结束了封建社会 B.推翻了封建帝制

C.解决了根本矛盾 D.完成了革命任务

辛亥革命爆发后,旅居中国的越南侨民组织了越南独立党,提出了民族解放和建立独立共和国的主张。1913年,受到辛亥革命的鼓舞,印度尼西亚爪哇岛等地的侨民建立了民族协会和群众大会。朝鲜、菲律宾的反帝斗争也有了新的发展。由此可见,辛亥革命( )

A.推翻了帝国主义在亚洲的统治

B.受到国际反殖民力量的支持

C.促进了亚洲民族主义运动高涨

D.规模遍及东亚、东南亚地区

巩固练习

B

C

有学者认为,“自今之后……若复有觊觎王位、专窃政权之举,则固为我国民族之所决不能容者也”。据此可推知,该学者( )

A.揭露清朝的预备立宪 B.肯定辛亥革命的功绩

C.主张推翻清朝的统治 D.强烈地反对列强侵华

有学者认为,“辛亥革命为20世纪中国的历史性进步打开了闸门、拉开了序幕,辛亥革命虽然是旧民主主义革命的高峰,但是为新民主主义革命奠定了一定的基础。不否定皇帝制,就难有辛亥革命后的大幅进步。”该学者意在强调辛亥革命( )

A.是旧民主主义革命的落幕

B.对近代中国民主革命影响深远

C.摧毁了中国封建制度根基

D.未能完成民族独立的历史任务

巩固练习

B

B

时代拷问:中国“向何处去”?

1840

鸦片战争

1856

第二次

鸦片战争

1864

甲午战争

1894

瓜分狂潮

1851

1860

1912

边疆危机

工 业 革 命

第二次工业革命

太平天国运动

→ 洋务运动

晚 清 时 期

1898

1900

义和团运动

戊戌维新运动

八国联军侵华战争

小结

辛亥革命

小结

清府新政

1894

1901

兴中会成立

1905

同盟会成立

1906

1908

预备立宪

《钦定宪法大纲》

1911.4

黄花岗起义

5月

铁路国有皇族内阁

10.10

武昌起义

1912.1.1

中华民国临时政府成立

2.12

清帝退位

3.10

袁在京任临时大总统

3.11

《中华民国临时约法》颁布

晚 清 时 期

民 国 时 期

时代拷问:中国“向何处去”?

1840

鸦片战争

1856

第二次

鸦片战争

1864

甲午战争

1894

瓜分狂潮

1851

1860

1912

边疆危机

工 业 革 命

第二次工业革命

太平天国运动

→ 洋务运动

晚 清 时 期

1898

1900

义和团运动

戊戌维新运动

八国联军侵华战争

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第18课 辛亥革命

【课程标准】

理解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命对中国结束帝制、建立民国的意义及历史局限性。

黄花岗七十二烈士陵园

中国同盟会机关报

狭义:指发生于旧历辛亥年(1911年)的武昌起义。

广义:指以孙中山为首革命党人为推翻清王朝、建立资产阶级民主共和国而进行一系列的努力。

一、山雨欲来 ——背景篇

辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿两多银元,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

——人民日报 2001年10月9日

你的地盘我做主

量中华之物力

结与国之欢心

1.《辛丑条约》→清政府成为工具,

中国完全沦为……

2.清末新政、预备立宪,激化阶级矛盾

3.戊戌变法失败,资产阶级改良道路行不通

清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量……

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

皇族内阁

时代主题:

革命推翻清政府,

已成为社会的主题。

必然性

历史的发展决不会是无缘无故的,总由当时的客观大趋势所决定,这就是必然性。 ——金冲及

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播

20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。

——人教版《中国近现代史》(上册)

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

兴中会:1894年,孙中山在檀香山建立

中国第一个资产阶级革命团体。

1905年,中国同盟会在日本东京成立

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

前提

保障

核心

推翻清政府统治

推翻君主制

建立共和国

解决土地问题

民族主义

民权主义

民生主义

孙中山在《民报》发刊词中把中国同盟会纲领阐发为“三民主义”。

(三民主义)

民族革命

政治革命

社会革命

中国同盟会是中国

第一个全国性的统一的资产阶级革命政党

三民主义是中国同盟会的政治纲领;成为

辛亥革命的指导思想

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播(三民主义)

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

军事准备:黄花岗等一系列武装起义

浙皖

起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关

起义

吾志所向,

一往无前,

愈挫愈奋,

再接再厉!

——孙中山

祖国沉沦感不禁,

闲来海外觅知音。

金瓯已缺总须补,

为国牺牲敢惜身!

——秋瑾集鹧鸪天·祖国沉沦感不禁》

黄花岗七十二烈士陵园

是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色……斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。

——孙中山《黄花岗烈士事略》序文

一、山雨欲来 ——背景篇

时代主题:革命成为时代主题

经济基础:民族资本主义的发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大

思想基础:民主思想的广泛传播(三民主义)

组织准备:资产阶级革命团体和政党的建立

(兴中会 → 同盟会)

军事准备:黄花岗等一系列武装起义

直接原因:“铁路国有” →保路运动 → 武汉空虚

必然性

可能性

偶然性

湖北新军,……共有官兵一万六千人左右。事发前,除被端方带往四川和瑞澂派外各地的以外,剩下八千多人。这八千人中,纯粹的革命党人,有两千多;同情革命的,四千多;坚决“反革命”的,只有一千余人;其余,基本属于摇摆分子。 ——《铁血华年--辛亥革命那一枪》

辛亥年,武昌发生的那点事,是一场意外,意外里的意外。这场意外,毁了一个王朝,像扳道岔一样,把古老的中国,扳到了另一个轨道上。

——张鸣《辛亥,摇晃的中国》

陈天华在《猛回头》中写道:“列位:你道现在的朝廷,仍是满洲的吗?多久是洋人的了。列位!若还不信,请看朝廷所做的事,哪一件不是奉洋人的号令?”“朝廷固然是不可违拒,难道这洋人的朝廷,也不该违拒么?”这主要用来说明( )

A.民族危机的严重性 B.民主革命的必然性

C.民生问题的迫切性 D.中外勾结的反动性

20世纪初,邹容在《革命军》中提到,“自秦始统一宇宙,悍然尊大,鞭笞宇内,私其国,奴其民,为专制政体,多援符瑞不经之说,愚弄黔首,矫诬天命,揽国人所有而独有之……。”据此可知,该著作( )

A.打击了帝国主义侵略势力 B.动摇了传统思想的正统地位

C.为清末新政提供理论依据 D.推动资产阶级革命风潮到来

巩固练习

B

D

时间 机构或官职 职能

1844年 五口通商大臣 办理各国通商事务,处置中外新关系。

1861年 总理衙门 掌管与各国订约,负责清政府遵守条约应办之事,负责通商、关税、外人在华传教、海防水师、购置军火等事宜。

1898年 矿务铁路总局 负责矿山开发和铁路建设。

1903年 商部 掌商务及铁路矿务等事。

1910年 海军部 管理海军军政之总机构。

下表为晚清时期清政府设立的部分机构或官职。据此可知( )

A.中体西用思想被广泛应用 B.清政府受到时代变局影响

C.近代阶级结构出现新变化 D.传统华夷观念已完全扭转

巩固练习

B

洋务新政,几乎包纳了外事与内务的诸多实政,在40多年后,1902年刊行的《皇朝道咸同光 奏议》把“洋务”仅仅限于涉外事务,许多重要时政均分属于另立的“时务类”(如商务、矿务、铁 路等)和“变法类”(如学堂、兵制等),并明确学习西法等一概归属于“变法类”。这表明( )

A.社会变革深化 B.清末新政改革全面

C.近代实业兴盛 D.洋务运动得到延续

1903年,章太炎指出人们须冲破“纪孔”“保皇”二关,方能走上革命道路。章太炎奋臂而起,首开正面批评孔子儒学之风。章太炎此举( )

A.动摇了儒家思想的统治地位

B.使民族文化受到严峻挑战

C.促使西方文化代替民族文化

D.有利于民主革命快速发展

巩固练习

A

D

作品 对未来的描述

梁启超《新中国未来记》 (1902年) 1962年,中国成为“联邦大共和国”,“举国之民,勠力一心,从事于殖产兴业,文学之盛,国力之强,冠绝全球”

陆士谔《新中国》 (1910年) 中国已经实行君主立宪四十年,“国会开了,吾国已成了立宪国”“治外法权已经收回,外国人侨寓在吾国的,一律遵守吾国的法律”

晚清时期,出现了一大批描写“未来中国”的小说。下面为部分代表作品的情况。据此可知,这些小说( )

A.带有强烈的政治关怀 B.促进了社会风俗变迁

C.体现了现实主义风格 D.引领先进的思想潮流

中国同盟会成立后不久发生了分化,部分会员联合会党成立共进会,宣扬反满的民族主义;部分对孙中山不满的同盟会会员在东京重建光复会;1911年7月同盟会中部总会成立时,其宗旨中放弃了“平均地权”。这表明( )

A.三民主义已经残破不全 B.革命潜藏着失败的危机

C.组织更纯洁更有凝聚力 D.同盟会放弃了革命主张

巩固练习

A

B

二、改天换日 ——概况篇

1.武昌篇:武昌起义(1911.10.10)

武昌起义后全国

15个省宣布独立

★武昌

二、改天换日 ——概况篇

2.南京篇

⑴中华民国成立(1912.1.1)

清政府 中华民国临时政府

都城 北京

国旗 黄龙旗

纪年 年号纪年(宣统)

元首 皇帝(溥仪)

南京

五色旗

民国纪年

总统(孙中山)

公元年=民国年+1911

二、改天换日 ——概况篇

2.南京篇

⑵《中华民国临时约法》(1912.3.11)

第一章.中华民国主权属于国民全体。

第二章.全国各民族一律平等,国民有人身、居住、财产、言论、出版集会结社通信等自由,有请愿、选举被选举等权利。

第三、四、六章.参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。

第五章. 国务员(内阁总理)于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——摘编自《中华民国临时约法》

主权在民

平等自由

三权分立

责任内阁制

法治

君权神授

封建等级

专制集权

个人独裁

人治

体现了?

否定了?

内容:

●主权在民--否定君主专制→确定民主共和。

●自由平等--人民获得一些民主自由权利。

●三权分立--确立三权分立体制。

●责任内阁--限制总统权利,维护民主共和。

评价:

①性质:第一部资产阶级性质的民主宪法;

②意义:具有反封建专制制度的进步性,即从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立。

封建专制 ≠ 君主专制

二、改天换日 ——概况篇

3.北京篇

⑴清帝退位(1912.2.12)

二、改天换日 ——概况篇

3.北京篇

⑵袁世凯就任临时大总统(1912.3.10)

1859-1916

清政府

任命

妥协

革命党人

打击

军事进攻

政治讹诈

施压

帝国主义列强

拥护

支持

外交孤立

经济封锁

军事威胁

袁世凯是中国人民中最受信任的代表。

——英国驻华公使朱尔典

立宪派/旧官僚

袁世凯给隆裕太后讲路易十六上断头台的故事,她完全吓昏了。

——溥仪《我的前半生》

中华民国大统领一位 ,断推举项城无疑。

——黄兴

施压

革命果实落入袁世凯手中

1912年10月,中华民国湖北都督府制作并颁发了一系列纪念章。纪念章正面五角星形的凸出部分书有“武汉纪念章”五个字;背面主图案为黎元洪戎装浮雕半身像,头像上方还有“黎元洪”英文签名。制作这些纪念章意在

A.传承革命烈士的遗志 B.强化武昌首义的记忆

C.展现革命领袖的风采 D.欢庆共和制度的建立

1911年11月,《神州日报》刊登了一幅名为《势如破竹》的时事漫画(见下图)。该漫画的寓意是( )

A.革命思想广泛传播

B.清朝统治即将土崩瓦解

C.南北和谈陷入僵局

D.列强坚决阻挠中国革命

巩固练习

B

B

1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

B.旨在维护民主共和的革命成果和限制袁世凯的权力

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

1912年《中华民国临时约法》规定:“临时大总统任命国务员及外交大使公使,须得参议院之同意。国务员于临时大总统提出法律案,公布法律及发布命令时,需副署之。”1914年5月颁布的《中华民国约法》规定:“大总统总揽统治权”,“行政以大总统为首长,置国务卿一人赞襄之”。这一变化体现出( )

A.革命派因人设法的特征 B.责任内阁制得到了落实

C.民国政党政治获得成功 D.袁世凯独裁统治的加强

巩固练习

B

D

1912年10月24-29日,孙中山应邀出席了江西省内军、政、商、学界等组织的集会活动,并多次公开演讲、谈话,内容围绕江西地方城市现代化建设、区域铁路建设、民国政府迁都、民主政治建设等主题。江西之行表明孙中山( )

A.希望通过南北和议完成统一 B.谋求反对袁世凯复辟帝制

C.期望江西民众参与辛亥革命 D.致力于民主共和国的建设

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件,约法规定:“以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。”这一规定的根本意图是( )

A.防范袁世凯专制独裁 B.确立三权分立体制

C.加强临时大总统权力 D.维护民主共和制度

巩固练习

D

D

1911年10月11日,《时报》发表时评指出:“湘粤不抗路而四川抗路,出人意料之外;成都不失守而武昌失守,尤出人意料之外;广州不失守而武昌失守,更出人意料之外。呜呼,自今以往,出人意料之事,岂第止此哉!”这折射出( )

A.清朝统治面临土崩瓦解 B.各方力求避免局势失控

C.辛亥革命潜伏失败危机 D.人们对新政仍寄予厚望

“今全国人民心理,多倾向共和。南中各省,既倡议于前,北方诸将,亦主张于后。人心所向,天命可知。予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶,是用外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体……”对此文件解读正确的是( )

A.清政府为实施新政作准备

B.从侧面反映了共和已是人心所向

C.从根本上改变了中国社会的发展方向

D.该文件是《定国是诏》

巩固练习

A

B

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;

……天足兴,纤足灭;放足鞋兴,菱鞋灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,

拜跪礼灭。 ——《新陈代谢》(1912年3月5日的《时报》)

1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。 ——据人教版《中国近现代史》(上册)整理

1912—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。

──严中平《中国近代经济史资料》

三、青史评说 ——评价篇

①政治:推翻了…,结束了…,建立了…,打击了…

(是中国民主进程的丰碑)

②思想:传播了…,推动了…

③经济:促进了民族资本主义的发展

④习俗:移风易俗

政治民主化

思想理性化

生活文明化

经济近代化

三、青史评说 ——评价篇

“民国之政治,比之满清尤为不及,”“把持国事者,均系军阀武人,争权夺利,祸国误民,有国家共和之名,无国家共和之实。”

——孙中山

民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

①政治:民国有名无实,是假的民主共和国。

→实质:仍是专制独裁统治,没有完成反帝反封建历史任务。

②思想:普通民众的国民意识尚未觉醒,思想解放不够;

辛亥革命对农村的影响有限。

→实质:中国依然是半殖民地半封建社会。

辛亥革命只是“先成一圆满之段落”……我们不能要求它在短时期内完成所有中国革命应该完成的任务。段落不是文章,孙中山和他的同志们一生都在写一篇大文章。——杨天石《帝制的终结》

辛亥革命没有能够走到底,……但是如果设身处地地想一想,难道不觉得“毕其功于一役”的标准实在强人所难,难到近乎苛求前人。……评价辛亥革命,主要看其结果,革命是否推动了国家与社会的进步。

——《两岸新编中国近代史 民国卷》

三、青史评说 ——评价篇

探究:辛亥革命是成功了?还是失败了?

历史教训:由于时代和阶级的局限性,

资产阶级的民主共和国方案

在中国行不通。

下图是载于1912年《真相画报》的一幅漫画《民国今昔·一年来

之回顾》。作者创作该漫画( )

A.表明民主法治成社会共识 B.回顾革命斗争的历程

C.表达了对民国政治的失望 D.期望恢复清朝的统治

一位山西读书人在1914年的日记中写道:“予之幼时,即有万里封侯之志,既冠,而读兵书……年垂四十,身虽登科,终无机会风云,不得已舌耕度日。光绪季年,国家变法维新,吾道将就渐灭,迄宣统三年,革命党起,纷扰中华,国遂沦丧,予即无舌耕之地,困厄于乡已数年矣。”从日记内容判断,这位读书人的政治立场是( )

A.肯定维新变法 B.认同清朝统治

C.支持废除科举 D.欢迎共和制度

巩固练习

C

B

1912年2月16日,英国《泰晤士报》评论:“天子已退位,清朝统治不复存在……历史上很少见到如此惊人的革命。”这一评论可以佐证辛亥革命( )

A.结束了封建社会 B.推翻了封建帝制

C.解决了根本矛盾 D.完成了革命任务

辛亥革命爆发后,旅居中国的越南侨民组织了越南独立党,提出了民族解放和建立独立共和国的主张。1913年,受到辛亥革命的鼓舞,印度尼西亚爪哇岛等地的侨民建立了民族协会和群众大会。朝鲜、菲律宾的反帝斗争也有了新的发展。由此可见,辛亥革命( )

A.推翻了帝国主义在亚洲的统治

B.受到国际反殖民力量的支持

C.促进了亚洲民族主义运动高涨

D.规模遍及东亚、东南亚地区

巩固练习

B

C

有学者认为,“自今之后……若复有觊觎王位、专窃政权之举,则固为我国民族之所决不能容者也”。据此可推知,该学者( )

A.揭露清朝的预备立宪 B.肯定辛亥革命的功绩

C.主张推翻清朝的统治 D.强烈地反对列强侵华

有学者认为,“辛亥革命为20世纪中国的历史性进步打开了闸门、拉开了序幕,辛亥革命虽然是旧民主主义革命的高峰,但是为新民主主义革命奠定了一定的基础。不否定皇帝制,就难有辛亥革命后的大幅进步。”该学者意在强调辛亥革命( )

A.是旧民主主义革命的落幕

B.对近代中国民主革命影响深远

C.摧毁了中国封建制度根基

D.未能完成民族独立的历史任务

巩固练习

B

B

时代拷问:中国“向何处去”?

1840

鸦片战争

1856

第二次

鸦片战争

1864

甲午战争

1894

瓜分狂潮

1851

1860

1912

边疆危机

工 业 革 命

第二次工业革命

太平天国运动

→ 洋务运动

晚 清 时 期

1898

1900

义和团运动

戊戌维新运动

八国联军侵华战争

小结

辛亥革命

小结

清府新政

1894

1901

兴中会成立

1905

同盟会成立

1906

1908

预备立宪

《钦定宪法大纲》

1911.4

黄花岗起义

5月

铁路国有皇族内阁

10.10

武昌起义

1912.1.1

中华民国临时政府成立

2.12

清帝退位

3.10

袁在京任临时大总统

3.11

《中华民国临时约法》颁布

晚 清 时 期

民 国 时 期

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进