第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 12:01:20 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课标要求】

1.了解第二次世界大后社会主义的变化;

2.认识其发展中的成就与问题;

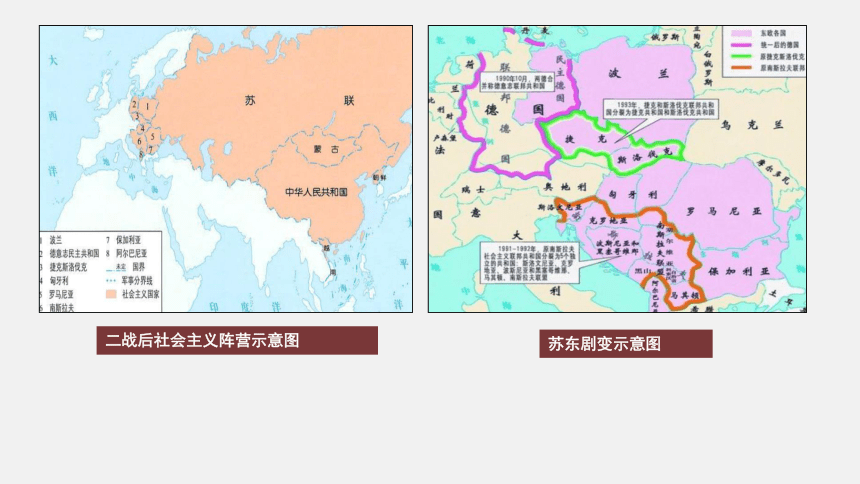

二战后社会主义阵营示意图

苏东剧变示意图

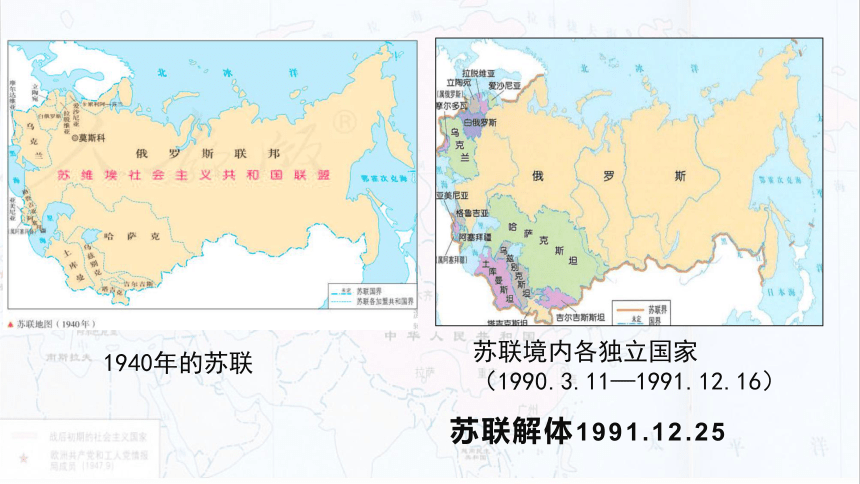

苏联境内各独立国家

(1990.3.11—1991.12.16)

1940年的苏联

苏联解体1991.12.25

东欧的社会主义建设、改革和剧变

苏联的发展、改革与解体

中国社会主义的发展

目 录

战后苏联的发展与变化

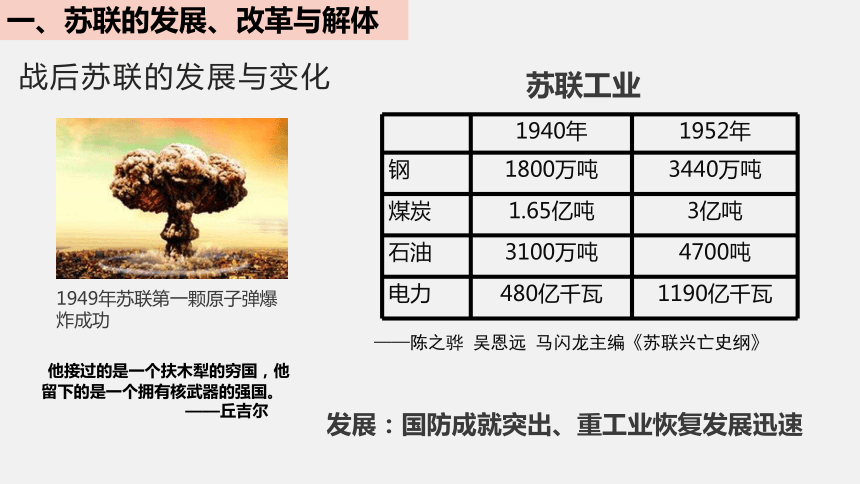

1949年苏联第一颗原子弹爆炸成功

发展:国防成就突出、重工业恢复发展迅速

1940年 1952年

钢 1800万吨 3440万吨

煤炭 1.65亿吨 3亿吨

石油 3100万吨 4700吨

电力 480亿千瓦 1190亿千瓦

苏联工业

——陈之骅 吴恩远 马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

一、苏联的发展、改革与解体

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

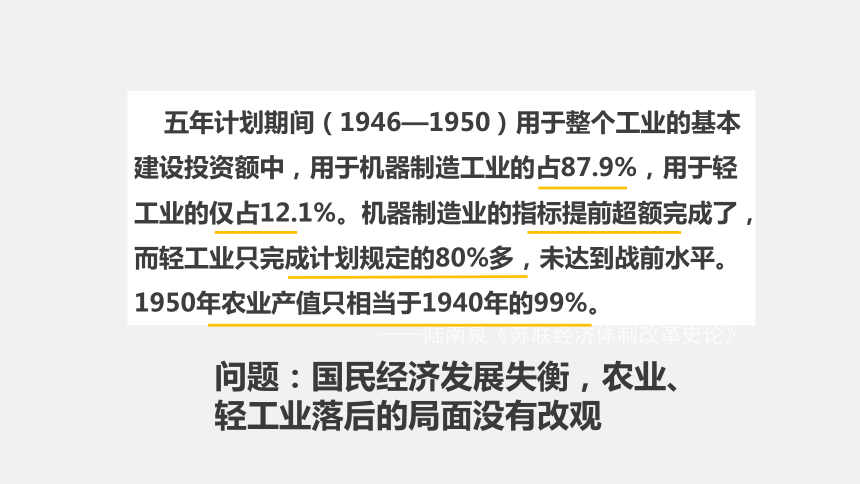

问题:国民经济发展失衡,农业、轻工业落后的局面没有改观

五年计划期间(1946—1950)用于整个工业的基本建设投资额中,用于机器制造工业的占87.9%,用于轻工业的仅占12.1%。机器制造业的指标提前超额完成了,而轻工业只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。

——陆南泉《苏联经济体制改革史论》

(1)二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就;

(2)但是优先发展重工业的政策没有变化,农业和轻工业落后的局面没有改观;

(3)斯大林逝世后,赫鲁晓夫等人试图改革旧体制。

(一)改革背景

(二)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич, 1894年4月17日~1971年9月11日) ,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

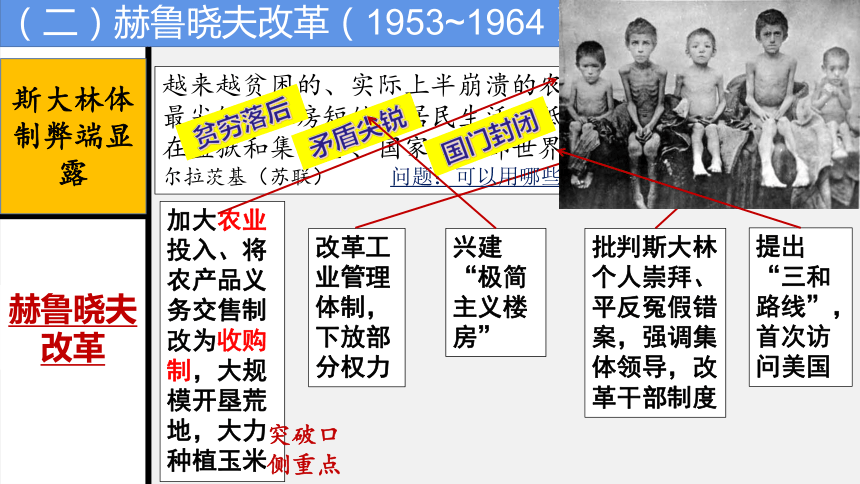

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制,大规模开垦荒地,大力种植玉米

改革工业管理体制,下放部分权力

批判斯大林个人崇拜、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

兴建“极简主义楼房”

提出“三和路线”,首次访问美国

突破口侧重点

赫鲁晓夫改革

越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部世界的隔绝。——费奥多尔·布尔拉茨基(苏联)

贫穷落后

(二)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

斯大林留下的难题

斯大林体制弊端显露

问题:可以用哪些词语形容当时的苏联?

矛盾尖锐

国门封闭

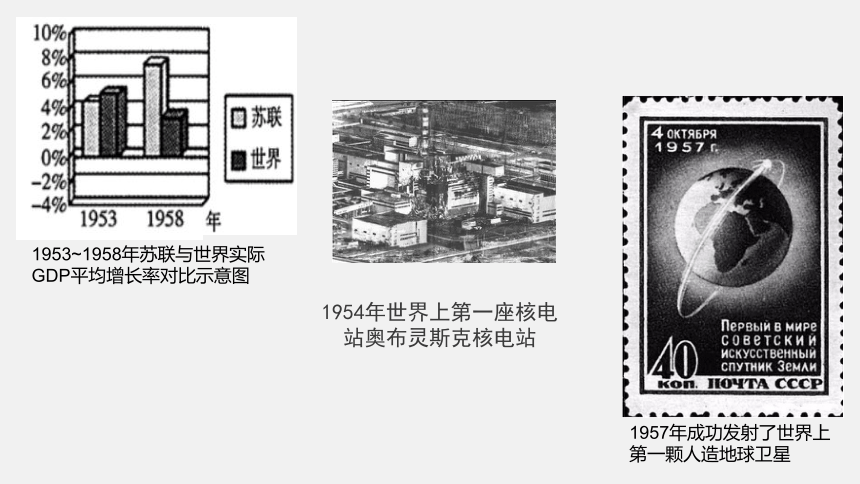

1953~1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

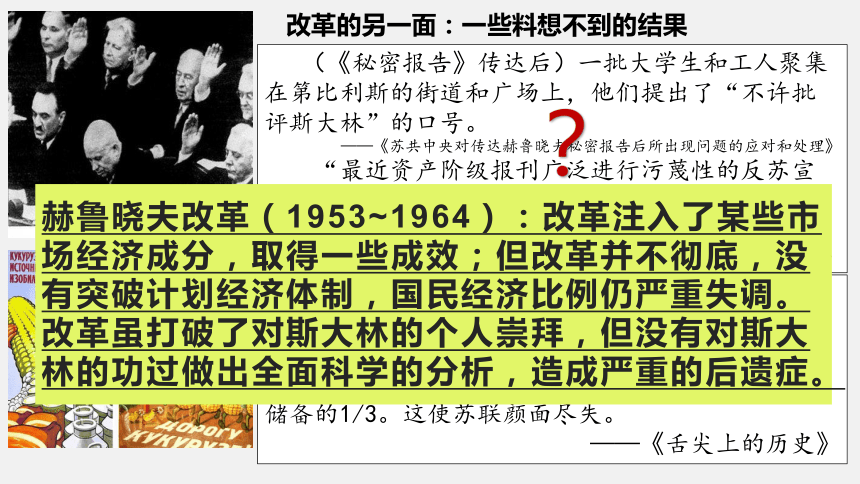

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变……1963年出现了一个转折点:苏联停止将粮食和谷物输出到东欧附属国家。相反地,苏联买进外国的谷物,用了372吨黄金来付账——超过该国黄金储备的1/3。这使苏联颜面尽失。

——《舌尖上的历史》

(《秘密报告》传达后)一批大学生和工人聚集在第比利斯的街道和广场上,他们提出了“不许批评斯大林”的口号。

——《苏共中央对传达赫鲁晓夫秘密报告后所出现问题的应对和处理》

“最近资产阶级报刊广泛进行污蔑性的反苏宣传,反动派企图利用有关苏联共产党指责斯大林个人崇拜的一些事实来作为进行这种污蔑的理由”。

——《苏共中央关于克服个人崇拜及其后果的决议》

改革的另一面:一些料想不到的结果

?

?

赫鲁晓夫改革(1953~1964):改革注入了某些市场经济成分,取得一些成效;但改革并不彻底,没有突破计划经济体制,国民经济比例仍严重失调。改革虽打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过做出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

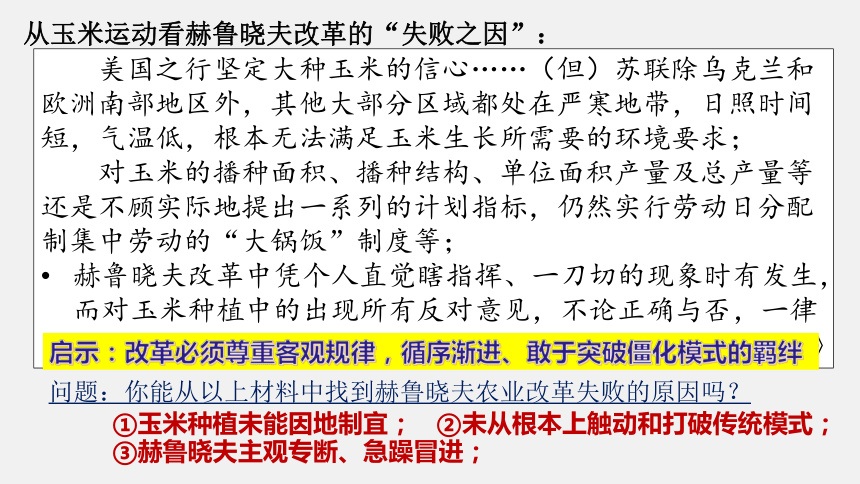

美国之行坚定大种玉米的信心……(但)苏联除乌克兰和欧洲南部地区外,其他大部分区域都处在严寒地带,日照时间短,气温低,根本无法满足玉米生长所需要的环境要求;

对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制度等;

赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,而对玉米种植中的出现所有反对意见,不论正确与否,一律否决。 ——《苏联农业改革之玉米运动》

问题:你能从以上材料中找到赫鲁晓夫农业改革失败的原因吗?

从玉米运动看赫鲁晓夫改革的“失败之因”:

③赫鲁晓夫主观专断、急躁冒进;

①玉米种植未能因地制宜;

②未从根本上触动和打破传统模式;

启示:改革必须尊重客观规律,循序渐进、敢于突破僵化模式的羁绊

赫鲁晓夫

赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导。在新圣母公墓他的坟前,矗立着曾被他当众侮辱过的雕塑家涅伊兹韦斯内设计的黑白相杂大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫

1964年参与推翻赫晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1976年5月,他成为苏联元帅。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。他在1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。

他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。

1964.10-1982.11

(三)勃列日涅夫改革(1964~1982)

勃列日涅夫改革

勃氏的难题

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

(三)勃列日涅夫改革(1964~1982)

工业推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,改善管理、提高效益。

赫氏改革失败,国家混乱;斯大林体制弊端突出

个人迷信,专断作风;工作缺乏活力,后期停滞,社会矛盾丛生。

?

?

从战略核导弹的数量对比看,

1962年美国占有多一倍的优势,

1969年双方已成平手,

1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹

和潜射导弹数都超过了美国,

常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

他无视70年代末,世界兴起的新技术革命,坚持计划经济理论与实践。他被暂时的繁华表象所迷惑,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

在勃列日涅夫执政的18年中,从未进行过裁减冗员、提高行政效率的改革。自上而下的高度集中的行政权力像要求各级行政部门一样对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为的标准。

(勃列日涅夫时期),理论上的教条化和宣传上的形式化盛行起来。在意识形态宣传中,“改革”竟成了一个忌讳的词语。

70年代苏联基本上达到了与美国的军事平衡,甚至在诸如战略核武器等领域还超过了美国。但是,其代价也是巨大的,过高的军事投入必然影响其他领域的投资。

——《抑制创新—— 勃列日涅夫时期苏联体制的致命缺陷》(整理)

问题:你能从以上材料中找到勃列日涅夫改革失败的原因吗?

①勃列日涅夫后期保守专断,国家政治生活与意识形态僵化;

③军备竞赛加剧,制约发展;

②未从根本上触动和打破传统模式;

勃列日涅夫改革(1964~1982):前期改革取得一定的成效;但改革违背历史潮流, 压制社会活力,无法真正实现人民对美好幸福生活的“期望”,是失败的。

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)。

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔(Михаилргеевич Горбачёв,1931年3月2日出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近)

他是一位苏联政治家,从1985年至1991年他是苏联共产党中央委员会总书记。

他在职时期的政策导致了冷战的结束,他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。

(四)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

戈尔巴乔夫改革

戈氏的烦恼

(四)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

国家政治、经济领域积累大量亟待解决的问题,危机四伏。

经济上主要围绕社会生产力进行“加速发展战略”,承认市场调节在社会主义经济中的作用

政治上全盘西化,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行多党制、议会制、总统制

意识形态上抛弃马克思主义指导,实行多元化

他提出了通过租赁承包制来调动农民的生产积极性,利用农村的经济体制变革带来的红利来发展农业生产。可惜由于太急功近利,不等农业生产发展取得真正的提高就将工作中心转为政治体制改革。其结果是其农业又一次出现了倒退。戈尔巴乔夫的改革并没有摆脱危机,改善人民生活水平,而是在最终促成了共产主义意识形态在苏联的彻底瓦解,从而导致了苏联的最终解体。

——《浅析苏联解体最主要的原因及教训》

问题:你能从以上材料中找到戈尔巴乔夫改革失败的原因吗?

①急于求成,违背了客观经济规律;

②指导思想偏离 了科学社会主义;

戈尔巴乔夫改革(1985~1991):改革试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

斯大林模式在长达半个多世纪里左右着苏联的发展。尽管苏联领导人几次试图改革创新,但始终未能触及体制的根本痼疾。而戈尔巴乔夫最后的一剂“猛药”,最终导致苏联分崩离析 而瓦解 。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

小结:战后苏联的发展与变化

都是针对斯大林模式进行的改革(改革内容)

都没有找到适合苏联发展的社会主义道路(改革特点)

都没有解决苏联的根本问题(改革结果)

三次改革的共性:

苏联境内各独立国家(1990.3.11—1991.12.14)

苏联解体的原因

(1)历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

(2)现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

(3)外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

(4)导火线:八一九事件。

东欧原是地理概念,一般指德国、奥地利、意大利以东至欧洲和亚洲分界线的区域。

第二次世界大战后,“东欧”“东欧国家”则成为一个政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚五国主要利用了苏军挺进东欧的有利条件;南斯拉夫和阿尔巴尼亚主要利用自己的力量解放全国;民主德国(东德)是在柏林危机发生、德国分裂的情况下,在苏占区成立。东欧八国的领土面积约127万平方千米,人口约 9 000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

经互会的标志

1、建设/改革的背景:

(1)成就:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家;并着手恢复经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(2)弊端:大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

(3)现实:一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路;

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2、南斯拉夫改革:

南斯拉夫社会主义自治制度(yugoslavianSystem of Socialist Autonomy)是从1950 年开始南斯拉夫在工人自治基础上逐步确立的政治经济和社会发展的根本制度。

(1)内容:

最早进行改革,经过多年实践,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性。

(2)效果:

促进了经济发展。但改革导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

3、捷克斯洛伐克改革:

布拉格之春(捷克斯洛伐克共产党1968年的改革)

布拉格之春是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场运动直到当年8月20日,苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克才告终。

杜布切克在国内政治改革的过程中,提出了“带有人性面孔的社会主义”,这个方案并不像1956年匈牙利事件一样,完全抛弃了旧有的社会主义传统。然而,苏联依然将这视为对其领导地位的挑战,也是对于东欧地区政治稳定的一种威胁。捷克斯洛伐克的这段民主化进程,在8月20日深夜开始的20万华约成员国军队和5000辆坦克的武装入侵后宣告失败。事实上,在一个工厂里,捷共通过了改革方案,但是入侵者将这一切努力都付之东流。

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

4、其他国家:

波兰、匈牙利、民主德国的改革也曾取得显著成效。

5、东欧剧变:

(1)背景:

①东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,

到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

②苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

(2)剧变 :

①表现:

迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,

抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。社会政治经济制度急剧变化。

②类型:

相对平稳;流血冲突;国家合并;国家分裂;最终解体。

③本质上都是社会制度发生了根本性变化。

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉夫:建立社会主义自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变,社会制度根本性发生改变

总结:东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

1、1949—1978年:

(1)1949年10月1日

(2)1954年

(3)到1956年底

(4)全面建设社会主义时期

2、1978年十一届三中全会以来:

3、意义:

第一颗原子弹爆炸成功

装载着核弹的

导弹成功发射

东方红——

1号卫星

1964年10月16日

1966年10月27日

1970年4月24日

三、中国社会主义的发展

2、1978年十一届三中全会以来:

(1)1978年底,中共十一届三中全会,做出改革开放的伟大决策。自此以后,中国以农村的改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

(2)2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位,到2018年突破90万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长的贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。

(3)高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快突进;农业现代化稳步推进;

创新型国家建设成果丰硕。中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。

(4)在全面建成小康社会的决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期,中共十九大召开,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

3、意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史具有重大意义。

中国特色社会主义的新发展

沉重的枷锁

中国特色社会主义的新发展

计划经济体制束缚下,农民、企业缺乏生产积极性;

“文化大革命”、两个“凡是”

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

社会主义市场经济体制

召开中共十九大,作出坚持全面深化改革的明确宣示

城市经济体制改革

《实践是检验真理的唯一标准》

改革具有渐进性、包容性、彻底性

邓小平在十一届三中全会上讲话

深圳经济特区——一夜崛起之城

珠海经济特区

2001年中国加入世界贸易组织

复兴号高铁

港珠澳大桥

大兴国际机场

青岛港

农业现代化

中国新时期改革(1978~):改革立足国情,与时俱进,努力实现人民对美好幸福生活的期望,成果丰硕。应继续坚持改革创新,激发社会发展活力。

对苏联解体的认识:

2 、社会主义国家吸取教训,走上更加健康的发展道路,如中国探索出一条适合中国国情的社会主义建设道路。

3 、任何一种社会制度从建立到完善,都要经历一个相当漫长的历史过程。

4 、历史的发展是曲折的。

1、 苏联解体从根本上说是苏联模式(斯大林模式)的失败,而不是社会主义制度的失败。

给中国经济改革的启示:

4、改革坚持社会主义方向,要有正确的理论作指导。

1、社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。

2、社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。

3、改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。

社会主义国家的发展与变化

战后初期的发展成就与弊端

苏联的改革与解体

苏联的发展、改革与解体

社会主义建设成就与弊端

东欧改革与剧变

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

曲折发展

改革开放成就与意义

经

验

教

训

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课标要求】

1.了解第二次世界大后社会主义的变化;

2.认识其发展中的成就与问题;

二战后社会主义阵营示意图

苏东剧变示意图

苏联境内各独立国家

(1990.3.11—1991.12.16)

1940年的苏联

苏联解体1991.12.25

东欧的社会主义建设、改革和剧变

苏联的发展、改革与解体

中国社会主义的发展

目 录

战后苏联的发展与变化

1949年苏联第一颗原子弹爆炸成功

发展:国防成就突出、重工业恢复发展迅速

1940年 1952年

钢 1800万吨 3440万吨

煤炭 1.65亿吨 3亿吨

石油 3100万吨 4700吨

电力 480亿千瓦 1190亿千瓦

苏联工业

——陈之骅 吴恩远 马闪龙主编《苏联兴亡史纲》

一、苏联的发展、改革与解体

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

问题:国民经济发展失衡,农业、轻工业落后的局面没有改观

五年计划期间(1946—1950)用于整个工业的基本建设投资额中,用于机器制造工业的占87.9%,用于轻工业的仅占12.1%。机器制造业的指标提前超额完成了,而轻工业只完成计划规定的80%多,未达到战前水平。1950年农业产值只相当于1940年的99%。

——陆南泉《苏联经济体制改革史论》

(1)二战后,苏联取得了恢复和发展国民经济的巨大成就;

(2)但是优先发展重工业的政策没有变化,农业和轻工业落后的局面没有改观;

(3)斯大林逝世后,赫鲁晓夫等人试图改革旧体制。

(一)改革背景

(二)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич, 1894年4月17日~1971年9月11日) ,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制,大规模开垦荒地,大力种植玉米

改革工业管理体制,下放部分权力

批判斯大林个人崇拜、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

兴建“极简主义楼房”

提出“三和路线”,首次访问美国

突破口侧重点

赫鲁晓夫改革

越来越贫困的、实际上半崩溃的农村、技术上落后的工业、最尖锐的住房短缺、居民生活的低水平、数百万人被关押在监狱和集中营、国家与外部世界的隔绝。——费奥多尔·布尔拉茨基(苏联)

贫穷落后

(二)赫鲁晓夫改革(1953~1964)

斯大林留下的难题

斯大林体制弊端显露

问题:可以用哪些词语形容当时的苏联?

矛盾尖锐

国门封闭

1953~1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变……1963年出现了一个转折点:苏联停止将粮食和谷物输出到东欧附属国家。相反地,苏联买进外国的谷物,用了372吨黄金来付账——超过该国黄金储备的1/3。这使苏联颜面尽失。

——《舌尖上的历史》

(《秘密报告》传达后)一批大学生和工人聚集在第比利斯的街道和广场上,他们提出了“不许批评斯大林”的口号。

——《苏共中央对传达赫鲁晓夫秘密报告后所出现问题的应对和处理》

“最近资产阶级报刊广泛进行污蔑性的反苏宣传,反动派企图利用有关苏联共产党指责斯大林个人崇拜的一些事实来作为进行这种污蔑的理由”。

——《苏共中央关于克服个人崇拜及其后果的决议》

改革的另一面:一些料想不到的结果

?

?

赫鲁晓夫改革(1953~1964):改革注入了某些市场经济成分,取得一些成效;但改革并不彻底,没有突破计划经济体制,国民经济比例仍严重失调。改革虽打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过做出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

美国之行坚定大种玉米的信心……(但)苏联除乌克兰和欧洲南部地区外,其他大部分区域都处在严寒地带,日照时间短,气温低,根本无法满足玉米生长所需要的环境要求;

对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制度等;

赫鲁晓夫改革中凭个人直觉瞎指挥、一刀切的现象时有发生,而对玉米种植中的出现所有反对意见,不论正确与否,一律否决。 ——《苏联农业改革之玉米运动》

问题:你能从以上材料中找到赫鲁晓夫农业改革失败的原因吗?

从玉米运动看赫鲁晓夫改革的“失败之因”:

③赫鲁晓夫主观专断、急躁冒进;

①玉米种植未能因地制宜;

②未从根本上触动和打破传统模式;

启示:改革必须尊重客观规律,循序渐进、敢于突破僵化模式的羁绊

赫鲁晓夫

赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导。在新圣母公墓他的坟前,矗立着曾被他当众侮辱过的雕塑家涅伊兹韦斯内设计的黑白相杂大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫

1964年参与推翻赫晓夫的政变,自任苏共第一书记。在他统治下,苏联的军事、经济大大增强。苏联在他统治下成为与美国不相上下的超级大国。1968年派军队侵略捷克斯洛伐克。1976年5月,他成为苏联元帅。1977年至1982年他去世前,任最高苏维埃主席。他在1977年,由于阿富汗新政府取消了亲苏联的政策,他发动了侵略阿富汗的战争。

他曾经被中国毛泽东政府斥责为“苏联修正主义叛徒集团”的首脑。

1964.10-1982.11

(三)勃列日涅夫改革(1964~1982)

勃列日涅夫改革

勃氏的难题

1963~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

(三)勃列日涅夫改革(1964~1982)

工业推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,改善管理、提高效益。

赫氏改革失败,国家混乱;斯大林体制弊端突出

个人迷信,专断作风;工作缺乏活力,后期停滞,社会矛盾丛生。

?

?

从战略核导弹的数量对比看,

1962年美国占有多一倍的优势,

1969年双方已成平手,

1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹

和潜射导弹数都超过了美国,

常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。

他无视70年代末,世界兴起的新技术革命,坚持计划经济理论与实践。他被暂时的繁华表象所迷惑,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……”

在勃列日涅夫执政的18年中,从未进行过裁减冗员、提高行政效率的改革。自上而下的高度集中的行政权力像要求各级行政部门一样对社会下达各种指令和指标,为社会活动的各个环节规定行为的标准。

(勃列日涅夫时期),理论上的教条化和宣传上的形式化盛行起来。在意识形态宣传中,“改革”竟成了一个忌讳的词语。

70年代苏联基本上达到了与美国的军事平衡,甚至在诸如战略核武器等领域还超过了美国。但是,其代价也是巨大的,过高的军事投入必然影响其他领域的投资。

——《抑制创新—— 勃列日涅夫时期苏联体制的致命缺陷》(整理)

问题:你能从以上材料中找到勃列日涅夫改革失败的原因吗?

①勃列日涅夫后期保守专断,国家政治生活与意识形态僵化;

③军备竞赛加剧,制约发展;

②未从根本上触动和打破传统模式;

勃列日涅夫改革(1964~1982):前期改革取得一定的成效;但改革违背历史潮流, 压制社会活力,无法真正实现人民对美好幸福生活的“期望”,是失败的。

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)。

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔(Михаилргеевич Горбачёв,1931年3月2日出生于俄罗斯南部斯塔夫罗波尔附近)

他是一位苏联政治家,从1985年至1991年他是苏联共产党中央委员会总书记。

他在职时期的政策导致了冷战的结束,他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。

(四)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

戈尔巴乔夫改革

戈氏的烦恼

(四)戈尔巴乔夫改革(1985~1991)

国家政治、经济领域积累大量亟待解决的问题,危机四伏。

经济上主要围绕社会生产力进行“加速发展战略”,承认市场调节在社会主义经济中的作用

政治上全盘西化,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行多党制、议会制、总统制

意识形态上抛弃马克思主义指导,实行多元化

他提出了通过租赁承包制来调动农民的生产积极性,利用农村的经济体制变革带来的红利来发展农业生产。可惜由于太急功近利,不等农业生产发展取得真正的提高就将工作中心转为政治体制改革。其结果是其农业又一次出现了倒退。戈尔巴乔夫的改革并没有摆脱危机,改善人民生活水平,而是在最终促成了共产主义意识形态在苏联的彻底瓦解,从而导致了苏联的最终解体。

——《浅析苏联解体最主要的原因及教训》

问题:你能从以上材料中找到戈尔巴乔夫改革失败的原因吗?

①急于求成,违背了客观经济规律;

②指导思想偏离 了科学社会主义;

戈尔巴乔夫改革(1985~1991):改革试图对斯大林模式进行根本性改革,但最终彻底地断送苏联社会主义的一切。

斯大林模式在长达半个多世纪里左右着苏联的发展。尽管苏联领导人几次试图改革创新,但始终未能触及体制的根本痼疾。而戈尔巴乔夫最后的一剂“猛药”,最终导致苏联分崩离析 而瓦解 。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

小结:战后苏联的发展与变化

都是针对斯大林模式进行的改革(改革内容)

都没有找到适合苏联发展的社会主义道路(改革特点)

都没有解决苏联的根本问题(改革结果)

三次改革的共性:

苏联境内各独立国家(1990.3.11—1991.12.14)

苏联解体的原因

(1)历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

(2)现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

(3)外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

(4)导火线:八一九事件。

东欧原是地理概念,一般指德国、奥地利、意大利以东至欧洲和亚洲分界线的区域。

第二次世界大战后,“东欧”“东欧国家”则成为一个政治地理概念,特指战后在中欧和南欧建立的除苏联以外的社会主义国家。这些国家在确立社会主义制度的过程中,都曾获得苏联不同程度的帮助。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚五国主要利用了苏军挺进东欧的有利条件;南斯拉夫和阿尔巴尼亚主要利用自己的力量解放全国;民主德国(东德)是在柏林危机发生、德国分裂的情况下,在苏占区成立。东欧八国的领土面积约127万平方千米,人口约 9 000万,它们加入社会主义阵营,显著地扩大了社会主义的地理范围和世界影响。

经互会的标志

1、建设/改革的背景:

(1)成就:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家;并着手恢复经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(2)弊端:大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

(3)现实:一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路;

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2、南斯拉夫改革:

南斯拉夫社会主义自治制度(yugoslavianSystem of Socialist Autonomy)是从1950 年开始南斯拉夫在工人自治基础上逐步确立的政治经济和社会发展的根本制度。

(1)内容:

最早进行改革,经过多年实践,建立了社会主义自治制度,通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性。

(2)效果:

促进了经济发展。但改革导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

3、捷克斯洛伐克改革:

布拉格之春(捷克斯洛伐克共产党1968年的改革)

布拉格之春是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。这场运动直到当年8月20日,苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克才告终。

杜布切克在国内政治改革的过程中,提出了“带有人性面孔的社会主义”,这个方案并不像1956年匈牙利事件一样,完全抛弃了旧有的社会主义传统。然而,苏联依然将这视为对其领导地位的挑战,也是对于东欧地区政治稳定的一种威胁。捷克斯洛伐克的这段民主化进程,在8月20日深夜开始的20万华约成员国军队和5000辆坦克的武装入侵后宣告失败。事实上,在一个工厂里,捷共通过了改革方案,但是入侵者将这一切努力都付之东流。

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

4、其他国家:

波兰、匈牙利、民主德国的改革也曾取得显著成效。

5、东欧剧变:

(1)背景:

①东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,

到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

②苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略的影响。

(2)剧变 :

①表现:

迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,

抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。社会政治经济制度急剧变化。

②类型:

相对平稳;流血冲突;国家合并;国家分裂;最终解体。

③本质上都是社会制度发生了根本性变化。

大多采取苏联模式,造成国民经济比重失调,国民收入下降

南斯拉夫:建立社会主义自治制度,权力下放

捷克斯洛伐克:改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制

东欧改革

不断出现的新问题

各国经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。苏联鼓励改革、“和平演变”战略

埋隐患

纷纷实行政治多元化

被镇压

东欧剧变,社会制度根本性发生改变

总结:东欧的社会主义改革和剧变

东欧改革:改革阻力重重,深受苏联影响。

1、1949—1978年:

(1)1949年10月1日

(2)1954年

(3)到1956年底

(4)全面建设社会主义时期

2、1978年十一届三中全会以来:

3、意义:

第一颗原子弹爆炸成功

装载着核弹的

导弹成功发射

东方红——

1号卫星

1964年10月16日

1966年10月27日

1970年4月24日

三、中国社会主义的发展

2、1978年十一届三中全会以来:

(1)1978年底,中共十一届三中全会,做出改革开放的伟大决策。自此以后,中国以农村的改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制,取得了举世瞩目的成就。

(2)2010年,中国的国内生产总值已居世界第二位,到2018年突破90万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长的贡献率接近30%,外汇储备稳居世界前列。

(3)高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快突进;农业现代化稳步推进;

创新型国家建设成果丰硕。中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。

(4)在全面建成小康社会的决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期,中共十九大召开,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

3、意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史具有重大意义。

中国特色社会主义的新发展

沉重的枷锁

中国特色社会主义的新发展

计划经济体制束缚下,农民、企业缺乏生产积极性;

“文化大革命”、两个“凡是”

召开十一届三中全会

家庭联产承包责任制

社会主义市场经济体制

召开中共十九大,作出坚持全面深化改革的明确宣示

城市经济体制改革

《实践是检验真理的唯一标准》

改革具有渐进性、包容性、彻底性

邓小平在十一届三中全会上讲话

深圳经济特区——一夜崛起之城

珠海经济特区

2001年中国加入世界贸易组织

复兴号高铁

港珠澳大桥

大兴国际机场

青岛港

农业现代化

中国新时期改革(1978~):改革立足国情,与时俱进,努力实现人民对美好幸福生活的期望,成果丰硕。应继续坚持改革创新,激发社会发展活力。

对苏联解体的认识:

2 、社会主义国家吸取教训,走上更加健康的发展道路,如中国探索出一条适合中国国情的社会主义建设道路。

3 、任何一种社会制度从建立到完善,都要经历一个相当漫长的历史过程。

4 、历史的发展是曲折的。

1、 苏联解体从根本上说是苏联模式(斯大林模式)的失败,而不是社会主义制度的失败。

给中国经济改革的启示:

4、改革坚持社会主义方向,要有正确的理论作指导。

1、社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。

2、社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。

3、改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。

社会主义国家的发展与变化

战后初期的发展成就与弊端

苏联的改革与解体

苏联的发展、改革与解体

社会主义建设成就与弊端

东欧改革与剧变

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

曲折发展

改革开放成就与意义

经

验

教

训

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体