北京市海淀区2024-2025学年高二上学期期末考试历史试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 北京市海淀区2024-2025学年高二上学期期末考试历史试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 22:06:12 | ||

图片预览

文档简介

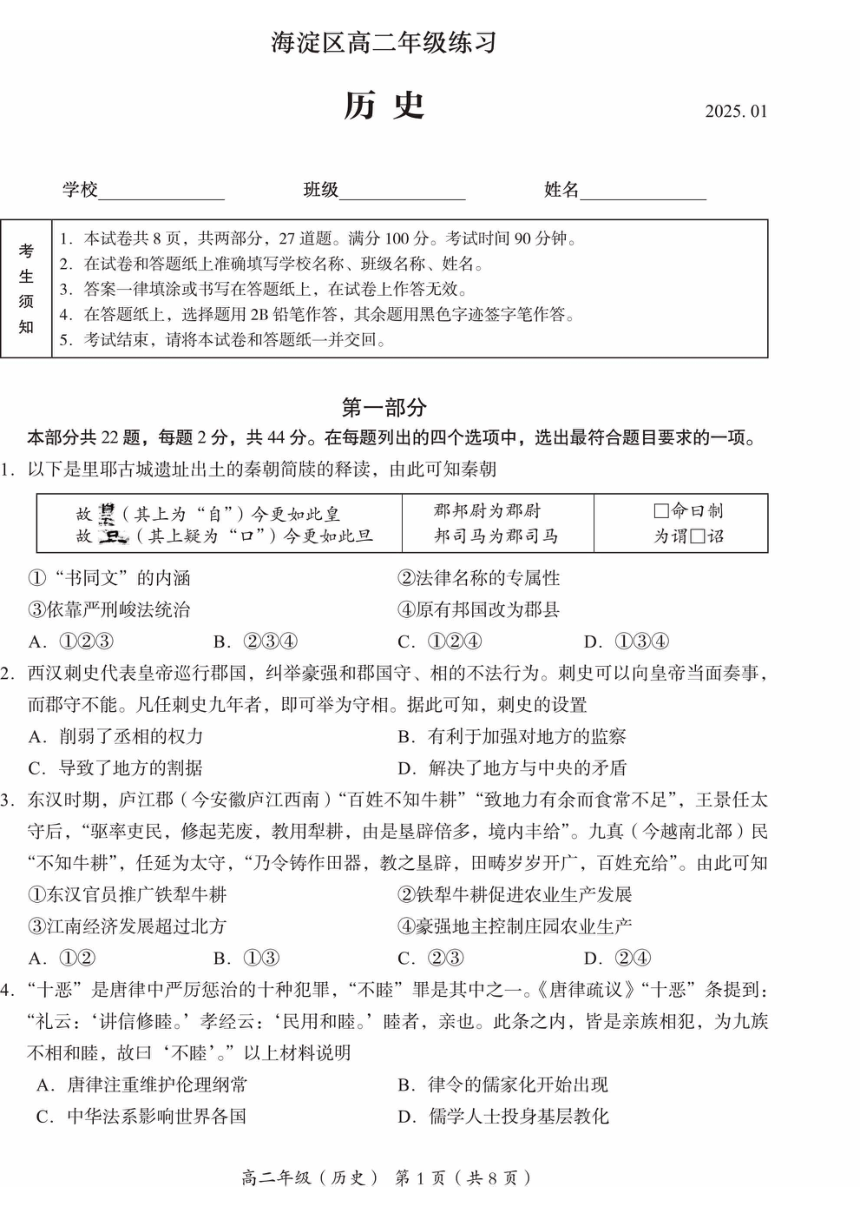

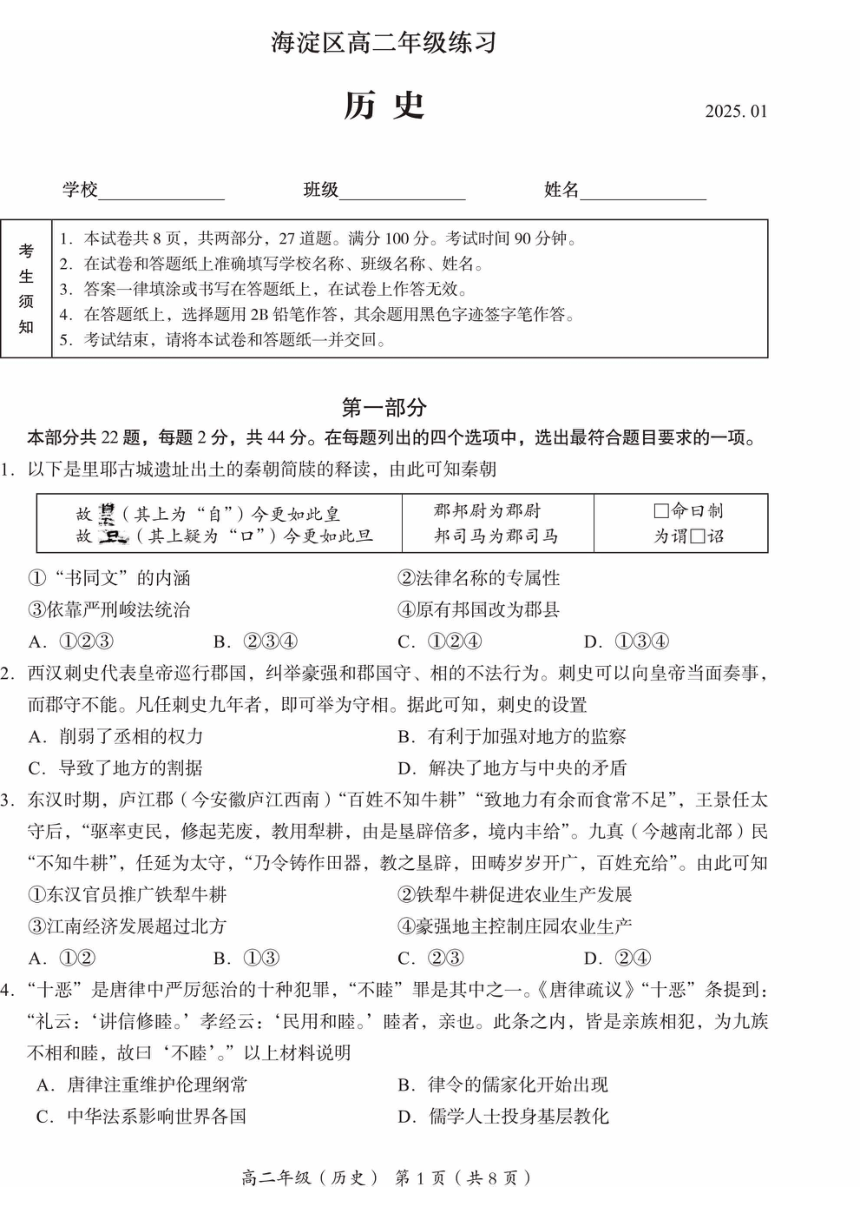

海淀区高二年级期末练习

历史参考答案 2025.01

第一部分(共 44 分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B A A A C B A C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

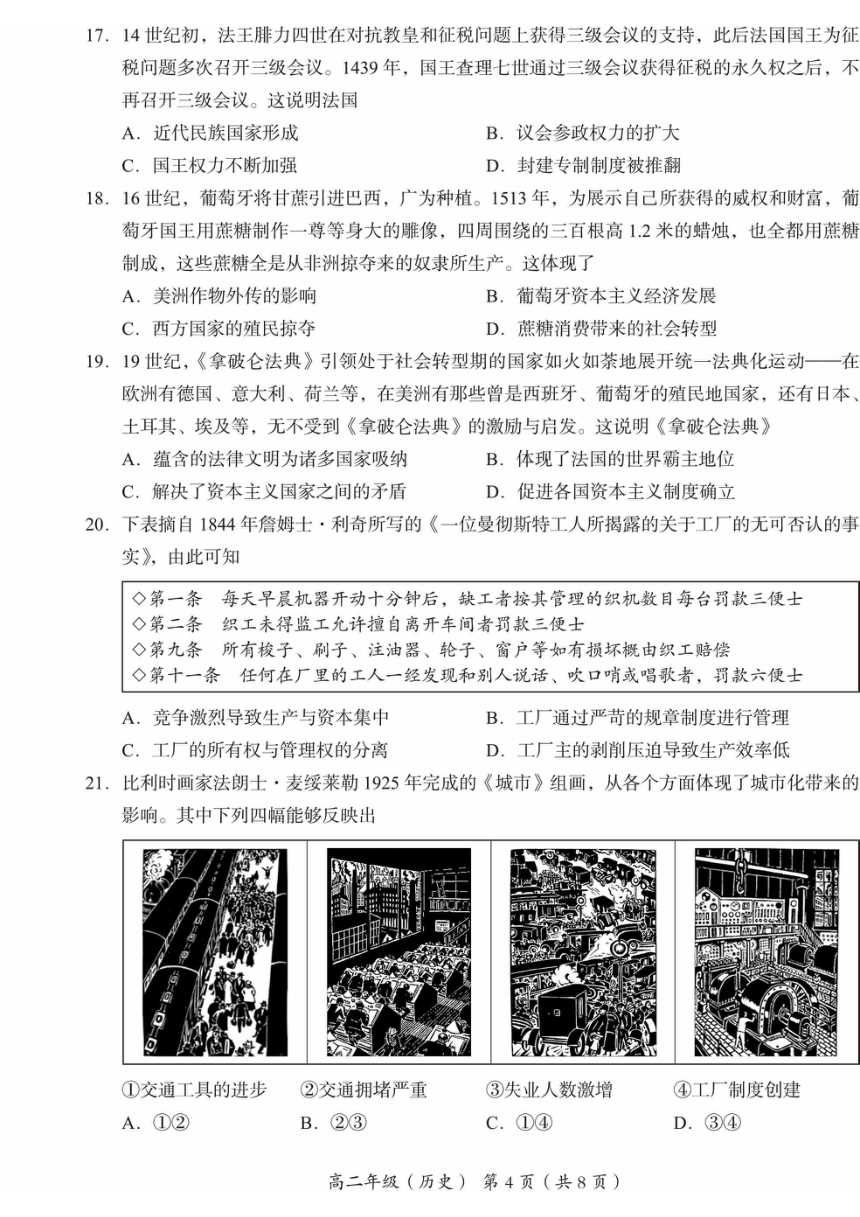

答案 C D D D B B C C A B

题号 21 22

答案 A D

第二部分(共 56 分)

23.(10 分)

(1)纸张户籍记载的内容和信息更丰富,有利于政府掌握户籍的详细情况,有利于赋

役的征发,有利于地方官吏深入了解地方的实际情况。(2分)

纸张户籍轻便,户籍的编造机构和保存机构上移至县,且层层上报,有利于中央加强对

基层地方的统治,有利于加强中央集权。(2 分)

(2)明朝初年,政府征收实物田租,并且根据人丁征发徭役,户籍是征派赋役的主要

依据。(1 分)

明朝中后期,国家推行一条鞭法,赋役合并,折成银两,统一征收,户籍在征派赋役中

的地位下降(成为征收丁银的主要依据)。(2 分)

清朝,随着人口数量不断增加,原有赋役政策造成赋税不均,人民负担加重,社会矛盾

激化,康熙推行“滋生人丁,永不加赋”,使得户籍征派赋役的功能进一步减弱。雍正时期

实行“摊丁入亩”,使人头税归于土地税,户籍失去征派赋役的功能,成为基层治理的工具。

(3 分)

24.(10 分)

答案示例一:①和②

土地革命时期,中国共产党在全国各地建立了农村革命根据地,在各个革命根据地,建

立了以工农联盟为基础的各级苏维埃政权。此时只有工人和农民才能享有选举权和被选举

权,且特别强调工人阶级的领导地位,剥夺大地主和大资产阶级国民党反动派的选举权,这

有利于巩固工农联盟,推动土地革命的发展。(4 分)

抗日战争时期,陕甘宁边区选举权和被选举权没有了阶级和职业等差别,选举更加具有

普遍性。选举出来的代表来源更有广泛性,不仅有工人、农民,还有国民党、无党派人士、

地主、富农等,但是卖国的人没有选举权和被选举权。这是因为 1937 年全面抗战爆发后,

中华民族同日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾,中国共产党领导并组织建设了敌后抗日根

据地,在敌后抗日根据地进行民主政权建设,这有利于团结一切可以团结的力量共同抗日,

巩固和扩大抗日民族统一战线,赢得抗日战争的胜利。(5分)

从土地革命时期到抗日战争时期,中国共产党适应国情的变化,不断创建与创新民主政

权的形式,这些制度探索为新中国人民代表大会制度的确立奠定了基础。(1 分)

答案示例二:②和③

抗日战争时期,中华民族同日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾。为了挽救民族危亡,

共产党提出并实行抗日民族统一战线政策,团结一切可以团结的力量共同抗日,因此在选举

权和被选举权方面,没有阶级和职业等差别,选举具有普遍性。选举出来的代表来源具有广

泛性,不仅有工人、农民,还有国民党、无党派人士、地主、富农等,但是卖国的人没有选

举权和被选举权。这些民主政权的探索,有利于抵抗日本帝国主义的侵略,赢得抗日战争的

胜利。(4 分)

解放战争时期,新民主主义革命即将取得胜利,中国共产党在解放区建立了新兴的人民

政权,革命的目标是建立人民民主专政的新民主主义国家,因此对代表选举有了新的要求,

强调反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,赞成民主革命的人才能当选为人民代表,地

主阶级和国民党这时成为斗争对象,不再具有普选权利,这些做法体现了人民当家做主,有

利于解放区人民去支援解放战争,推动新民主主义革命走向最终胜利,同时也为建国后人民

民主政权的建设提供了经验。(5 分)

从抗日战争时期到解放战争时期,中国共产党依据社会主要矛盾的变化,从实际国情出

发,在继承原有民主制度的基础上,不断完善民主政权的建设,为建国后人民民主政权的建

设提供了经验。(1 分)

25.(18 分)

(1)答案示例:

“文明标准”认为“文明”西方国家才能享受国际法的权利,非西方国家是“野蛮”国

家,不能享有国际法的完整权利,这一标准是欧洲中心论下的一种不平等文明观,带有侵略

与强权色彩。(2 分)

19 世纪,随着两次工业革命的展开,主要资本主义国家相继实现工业化,海外原料产

地、投资场所和销售市场对他们来说越来越重要,欧洲主导的西方国家凭借其强大的军事实

力和便利的交通,对亚非拉国家进行侵略,将亚非拉国家变为它们的殖民地或半殖民地,强

迫它们签订了系列不平等条约,使它们被迫卷入由欧洲列强主导的国际秩序。西方列强不想

将主权平等和领土主权等国际法原则,运用于他们所建立的新的不平等的国际秩序,因此他

们将不平等条约中的“势力范围”“租借地”“领事裁判权”等都解释为“文明标准”。这一

标准适应了西方列强殖民扩张的需要,为其瓜分世界及在殖民地半殖民地国家享有特权提供

法理依据。(6 分)

“文明标准”的形成与运用,是资本主义向帝国主义过渡过程中对外侵略扩张的产物。

它构建的是一个由西方国家主导的不平等的国际体系。它使得国际法成为当时西方列强争霸

世界的工具。(2 分)

(2)答案示例:

1839 年至 1842 年:鸦片战争前后,林则徐为了禁烟运动的需要,处理和英国的关系,

翻译了一些国际法条文,国际法开始传入中国。但由于“天朝上国”的观念根深蒂固,朝野

上下没有对国际法给予关注,因此也无法认识到《南京条约》侵犯了中国的司法主权。(2分)

1864 年至 1880 年:两次鸦片战争后,随着列强在北京驻使,清政府与西方列强之间的

对外交涉日益增多,西方的国际法被正式介绍到中国,先进的中国人逐渐认识到不平等条约

的危害,并在条约修订中有意识减轻不平等条约的危害,体现了主权观念的萌芽。这一时期,

部分知识分子认为国际法是国际社会的公理,希望借助国际法来维护国家主权和利益。(3 分)

1892 年至 1903 年:19 世纪末期,中国边疆危机形势严峻,西方列强掀起了瓜分中国的

狂潮,中华民族面临深重的民族危机,签订了更多的不平等条约,先进的中国人认识到西方

列强对国际法实行双重标准,弱国无法通过国际法保护本国利益,必须实行变法革新才能自

强,促进了晚清维新变法运动和清末新政的展开。(2 分)

晚清时期中国人对国际法的认识,是先进的中国人救亡图存的探索,他们的探索促进了

国际法和主权观念在中国的传播。(1 分)

26.(6 分)

答案示例:

交通地理位置和交通方式的变更是影响清江浦兴衰的重要因素。明朝和清朝前期,清江

浦位于黄河、淮河和京杭大运河的交汇之处,是交通枢纽城市,优越的交通位置使得这里成

为地区的行政中心和商业中心。由于黄河改道和津浦铁路的通车,清江浦失去交通区位优势,

不可避免走向衰落。(3分)

国家的统一与安定是影响清江浦兴衰的时代因素。明朝和清朝前期,国家统一,社会安

定,政府重视清江浦漕运,勤加疏浚,所以运河通航能够正常进行。清朝中期以来,由于内

忧外患,清政府无法保证对运河的疏浚,所以运河容易淤积泥沙。同时战争也导致漕运的中

断。(3 分)

27.(12 分)

(1)答案示例:

西汉的《史记》提及葡萄是西汉使臣从西域大宛带回,西晋的《博物志》提到葡萄是李

广利从大宛带回,北魏的《齐民要术》提到葡萄是张骞从大宛带回,三者表述都不同,依据

考古资料可知葡萄在西汉早期已传入中国,因此西晋的《博物志》和北魏的《齐民要术》记

载有误,葡萄应该在张骞通西域前就已传入。

之所以会流传张骞通西域后葡萄传入中国的说法,可能是后面史书沿袭了北魏的《齐民

要术》的记载,同时由于张骞通西域在中国历史上的重要地位,人们便将葡萄传入和他联系

在一起。

(2)答案示例:

贞观年间,唐朝通过征服高昌,大量中亚葡萄品种及葡萄酿酒技术传入中原,这折射出

唐朝国力强盛,与域外的经济联系频繁,丝绸之路兴盛。许多胡人在长安定居,经营葡萄酒

肆,葡萄酒在社会上层和文人中普及,有关葡萄的唐诗众多,这折射出唐朝开放包容的社会

风气和文化的发达。

唐人在织物、瓷器和铜镜上装饰葡萄,折射出唐朝在吸收借鉴外来文明基础上的创新精

神,其创新的手工业品远销海外,受到世界各国的喜爱与仿制,折射出唐朝手工业发达,对

外交通发达,对世界各国经济和文化发展都有着强大影响力等时代特征。

唐朝的葡萄和葡萄文化折射出唐朝国力强盛,经济发达,文化繁荣,是当时世界经济文

化交流的中心,折射出中华民族热情自信而又兼容并包的创新精神。

历史参考答案 2025.01

第一部分(共 44 分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B A A A C B A C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C D D D B B C C A B

题号 21 22

答案 A D

第二部分(共 56 分)

23.(10 分)

(1)纸张户籍记载的内容和信息更丰富,有利于政府掌握户籍的详细情况,有利于赋

役的征发,有利于地方官吏深入了解地方的实际情况。(2分)

纸张户籍轻便,户籍的编造机构和保存机构上移至县,且层层上报,有利于中央加强对

基层地方的统治,有利于加强中央集权。(2 分)

(2)明朝初年,政府征收实物田租,并且根据人丁征发徭役,户籍是征派赋役的主要

依据。(1 分)

明朝中后期,国家推行一条鞭法,赋役合并,折成银两,统一征收,户籍在征派赋役中

的地位下降(成为征收丁银的主要依据)。(2 分)

清朝,随着人口数量不断增加,原有赋役政策造成赋税不均,人民负担加重,社会矛盾

激化,康熙推行“滋生人丁,永不加赋”,使得户籍征派赋役的功能进一步减弱。雍正时期

实行“摊丁入亩”,使人头税归于土地税,户籍失去征派赋役的功能,成为基层治理的工具。

(3 分)

24.(10 分)

答案示例一:①和②

土地革命时期,中国共产党在全国各地建立了农村革命根据地,在各个革命根据地,建

立了以工农联盟为基础的各级苏维埃政权。此时只有工人和农民才能享有选举权和被选举

权,且特别强调工人阶级的领导地位,剥夺大地主和大资产阶级国民党反动派的选举权,这

有利于巩固工农联盟,推动土地革命的发展。(4 分)

抗日战争时期,陕甘宁边区选举权和被选举权没有了阶级和职业等差别,选举更加具有

普遍性。选举出来的代表来源更有广泛性,不仅有工人、农民,还有国民党、无党派人士、

地主、富农等,但是卖国的人没有选举权和被选举权。这是因为 1937 年全面抗战爆发后,

中华民族同日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾,中国共产党领导并组织建设了敌后抗日根

据地,在敌后抗日根据地进行民主政权建设,这有利于团结一切可以团结的力量共同抗日,

巩固和扩大抗日民族统一战线,赢得抗日战争的胜利。(5分)

从土地革命时期到抗日战争时期,中国共产党适应国情的变化,不断创建与创新民主政

权的形式,这些制度探索为新中国人民代表大会制度的确立奠定了基础。(1 分)

答案示例二:②和③

抗日战争时期,中华民族同日本帝国主义的矛盾上升为主要矛盾。为了挽救民族危亡,

共产党提出并实行抗日民族统一战线政策,团结一切可以团结的力量共同抗日,因此在选举

权和被选举权方面,没有阶级和职业等差别,选举具有普遍性。选举出来的代表来源具有广

泛性,不仅有工人、农民,还有国民党、无党派人士、地主、富农等,但是卖国的人没有选

举权和被选举权。这些民主政权的探索,有利于抵抗日本帝国主义的侵略,赢得抗日战争的

胜利。(4 分)

解放战争时期,新民主主义革命即将取得胜利,中国共产党在解放区建立了新兴的人民

政权,革命的目标是建立人民民主专政的新民主主义国家,因此对代表选举有了新的要求,

强调反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,赞成民主革命的人才能当选为人民代表,地

主阶级和国民党这时成为斗争对象,不再具有普选权利,这些做法体现了人民当家做主,有

利于解放区人民去支援解放战争,推动新民主主义革命走向最终胜利,同时也为建国后人民

民主政权的建设提供了经验。(5 分)

从抗日战争时期到解放战争时期,中国共产党依据社会主要矛盾的变化,从实际国情出

发,在继承原有民主制度的基础上,不断完善民主政权的建设,为建国后人民民主政权的建

设提供了经验。(1 分)

25.(18 分)

(1)答案示例:

“文明标准”认为“文明”西方国家才能享受国际法的权利,非西方国家是“野蛮”国

家,不能享有国际法的完整权利,这一标准是欧洲中心论下的一种不平等文明观,带有侵略

与强权色彩。(2 分)

19 世纪,随着两次工业革命的展开,主要资本主义国家相继实现工业化,海外原料产

地、投资场所和销售市场对他们来说越来越重要,欧洲主导的西方国家凭借其强大的军事实

力和便利的交通,对亚非拉国家进行侵略,将亚非拉国家变为它们的殖民地或半殖民地,强

迫它们签订了系列不平等条约,使它们被迫卷入由欧洲列强主导的国际秩序。西方列强不想

将主权平等和领土主权等国际法原则,运用于他们所建立的新的不平等的国际秩序,因此他

们将不平等条约中的“势力范围”“租借地”“领事裁判权”等都解释为“文明标准”。这一

标准适应了西方列强殖民扩张的需要,为其瓜分世界及在殖民地半殖民地国家享有特权提供

法理依据。(6 分)

“文明标准”的形成与运用,是资本主义向帝国主义过渡过程中对外侵略扩张的产物。

它构建的是一个由西方国家主导的不平等的国际体系。它使得国际法成为当时西方列强争霸

世界的工具。(2 分)

(2)答案示例:

1839 年至 1842 年:鸦片战争前后,林则徐为了禁烟运动的需要,处理和英国的关系,

翻译了一些国际法条文,国际法开始传入中国。但由于“天朝上国”的观念根深蒂固,朝野

上下没有对国际法给予关注,因此也无法认识到《南京条约》侵犯了中国的司法主权。(2分)

1864 年至 1880 年:两次鸦片战争后,随着列强在北京驻使,清政府与西方列强之间的

对外交涉日益增多,西方的国际法被正式介绍到中国,先进的中国人逐渐认识到不平等条约

的危害,并在条约修订中有意识减轻不平等条约的危害,体现了主权观念的萌芽。这一时期,

部分知识分子认为国际法是国际社会的公理,希望借助国际法来维护国家主权和利益。(3 分)

1892 年至 1903 年:19 世纪末期,中国边疆危机形势严峻,西方列强掀起了瓜分中国的

狂潮,中华民族面临深重的民族危机,签订了更多的不平等条约,先进的中国人认识到西方

列强对国际法实行双重标准,弱国无法通过国际法保护本国利益,必须实行变法革新才能自

强,促进了晚清维新变法运动和清末新政的展开。(2 分)

晚清时期中国人对国际法的认识,是先进的中国人救亡图存的探索,他们的探索促进了

国际法和主权观念在中国的传播。(1 分)

26.(6 分)

答案示例:

交通地理位置和交通方式的变更是影响清江浦兴衰的重要因素。明朝和清朝前期,清江

浦位于黄河、淮河和京杭大运河的交汇之处,是交通枢纽城市,优越的交通位置使得这里成

为地区的行政中心和商业中心。由于黄河改道和津浦铁路的通车,清江浦失去交通区位优势,

不可避免走向衰落。(3分)

国家的统一与安定是影响清江浦兴衰的时代因素。明朝和清朝前期,国家统一,社会安

定,政府重视清江浦漕运,勤加疏浚,所以运河通航能够正常进行。清朝中期以来,由于内

忧外患,清政府无法保证对运河的疏浚,所以运河容易淤积泥沙。同时战争也导致漕运的中

断。(3 分)

27.(12 分)

(1)答案示例:

西汉的《史记》提及葡萄是西汉使臣从西域大宛带回,西晋的《博物志》提到葡萄是李

广利从大宛带回,北魏的《齐民要术》提到葡萄是张骞从大宛带回,三者表述都不同,依据

考古资料可知葡萄在西汉早期已传入中国,因此西晋的《博物志》和北魏的《齐民要术》记

载有误,葡萄应该在张骞通西域前就已传入。

之所以会流传张骞通西域后葡萄传入中国的说法,可能是后面史书沿袭了北魏的《齐民

要术》的记载,同时由于张骞通西域在中国历史上的重要地位,人们便将葡萄传入和他联系

在一起。

(2)答案示例:

贞观年间,唐朝通过征服高昌,大量中亚葡萄品种及葡萄酿酒技术传入中原,这折射出

唐朝国力强盛,与域外的经济联系频繁,丝绸之路兴盛。许多胡人在长安定居,经营葡萄酒

肆,葡萄酒在社会上层和文人中普及,有关葡萄的唐诗众多,这折射出唐朝开放包容的社会

风气和文化的发达。

唐人在织物、瓷器和铜镜上装饰葡萄,折射出唐朝在吸收借鉴外来文明基础上的创新精

神,其创新的手工业品远销海外,受到世界各国的喜爱与仿制,折射出唐朝手工业发达,对

外交通发达,对世界各国经济和文化发展都有着强大影响力等时代特征。

唐朝的葡萄和葡萄文化折射出唐朝国力强盛,经济发达,文化繁荣,是当时世界经济文

化交流的中心,折射出中华民族热情自信而又兼容并包的创新精神。

同课章节目录