第9课 两宋的政治和军事 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 22:17:09 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

宰相赵普

宋太祖赵匡胤

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

《雪夜访普图》

第9课 两宋的政治和军事

学习目标:通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

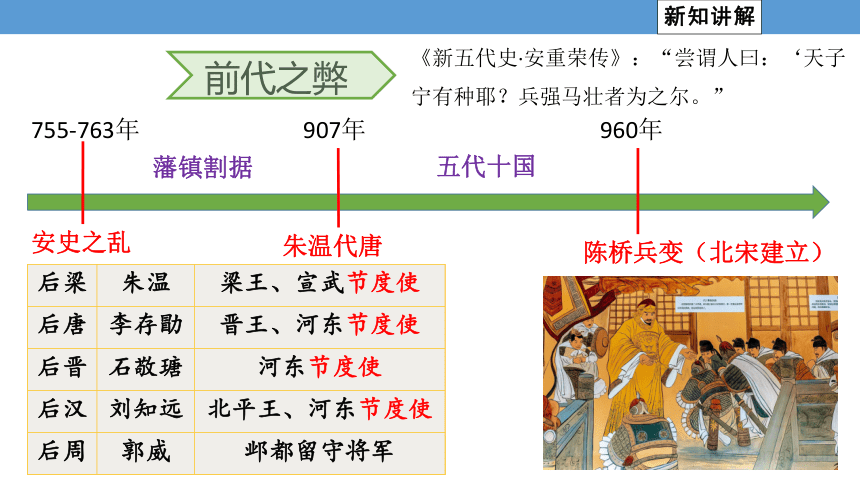

755-763年

安史之乱

907年

朱温代唐

960年

陈桥兵变(北宋建立)

藩镇割据

五代十国

前代之弊

后梁 朱温 梁王、宣武节度使

后唐 李存勖 晋王、河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王、河东节度使

后周 郭威 邺都留守将军

《新五代史·安重荣传》:“尝谓人曰:‘天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。”

一、宋初专制主义中央集权的加强

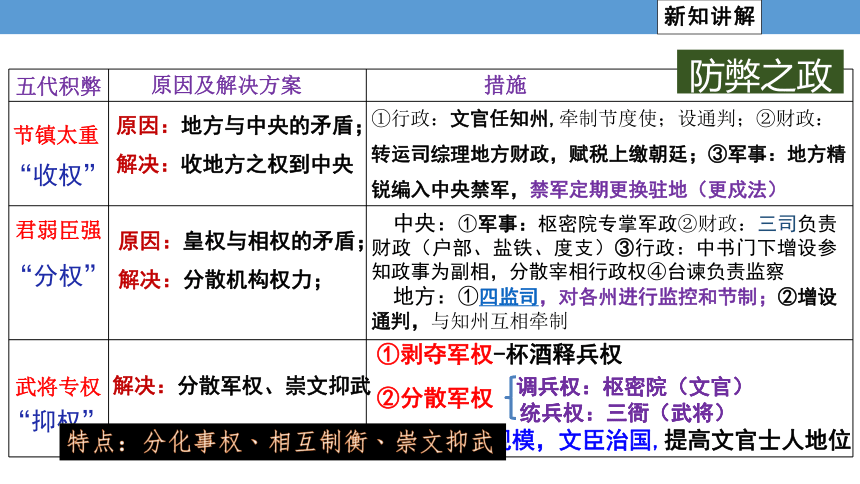

五代积弊

节镇太重

君弱臣强

武将专权

原因及解决方案

原因:地方与中央的矛盾;

解决:收地方之权到中央

解决:分散军权、崇文抑武

措施

①行政:文官任知州,牵制节度使;设通判;②财政:转运司综理地方财政,赋税上缴朝廷;③军事:地方精锐编入中央禁军,禁军定期更换驻地(更戍法)

原因:皇权与相权的矛盾;

解决:分散机构权力;

中央:①军事:枢密院专掌军政②财政:三司负责财政(户部、盐铁、度支)③行政:中书门下增设参知政事为副相,分散宰相行政权④台谏负责监察

地方:①四监司,对各州进行监控和节制;②增设通判,与知州互相牵制

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

③扩大科举规模,文臣治国,提高文官士人地位

“收权”

“分权”

“抑权”

特点:分化事权﹑相互制衡﹑崇文抑武

防弊之政

①剥夺军权-杯酒释兵权

②分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

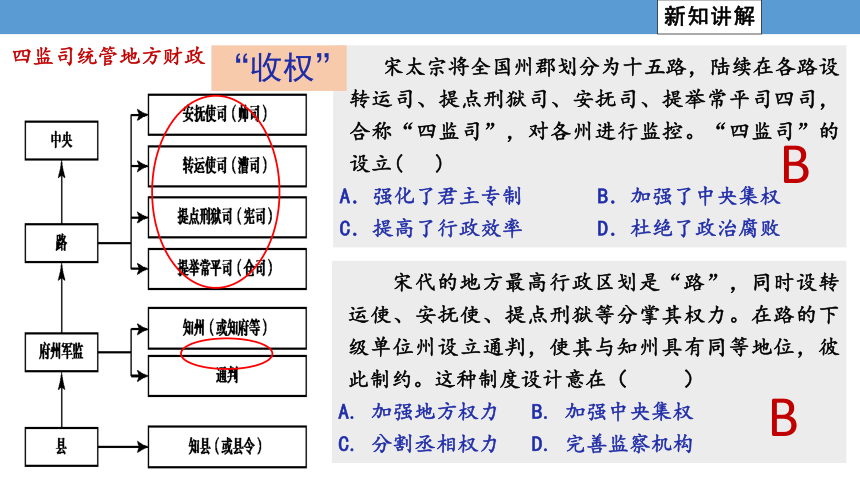

宋太宗将全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,合称“四监司”,对各州进行监控。“四监司”的设立( )

A.强化了君主专制 B.加强了中央集权

C.提高了行政效率 D.杜绝了政治腐败

B

宋代的地方最高行政区划是“路”,同时设转运使、安抚使、提点刑狱等分掌其权力。在路的下级单位州设立通判,使其与知州具有同等地位,彼此制约。这种制度设计意在( )

A. 加强地方权力 B. 加强中央集权

C. 分割丞相权力 D. 完善监察机构

B

四监司统管地方财政

“收权”

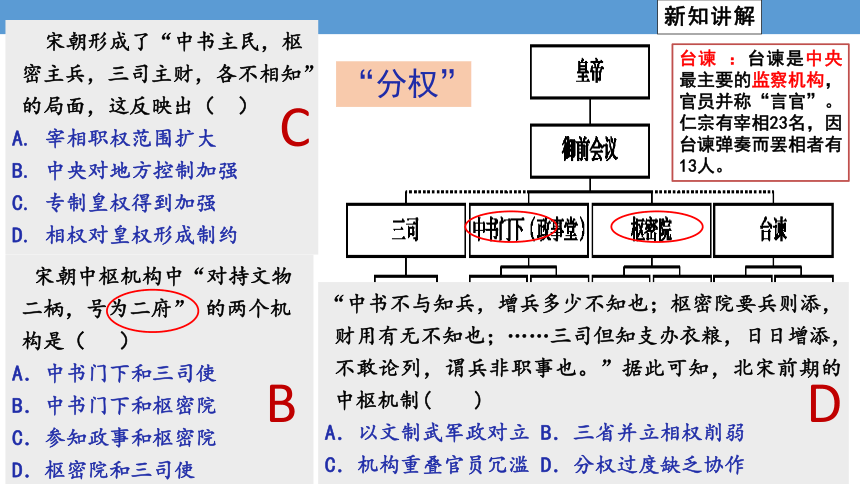

台谏 :台谏是中央最主要的监察机构,官员并称“言官”。仁宗有宰相23名,因台谏弹奏而罢相者有13人。

宋朝形成了“中书主民,枢密主兵,三司主财,各不相知”的局面,这反映出( )

A. 宰相职权范围扩大

B. 中央对地方控制加强

C. 专制皇权得到加强

D. 相权对皇权形成制约

宋朝中枢机构中“对持文物二柄,号为二府” 的两个机构是( )

A.中书门下和三司使

B.中书门下和枢密院

C.参知政事和枢密院

D.枢密院和三司使

C

B

“中书不与知兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;……三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”据此可知,北宋前期的中枢机制( )

A.以文制武军政对立 B.三省并立相权削弱

C.机构重叠官员冗滥 D.分权过度缺乏协作

D

“分权”

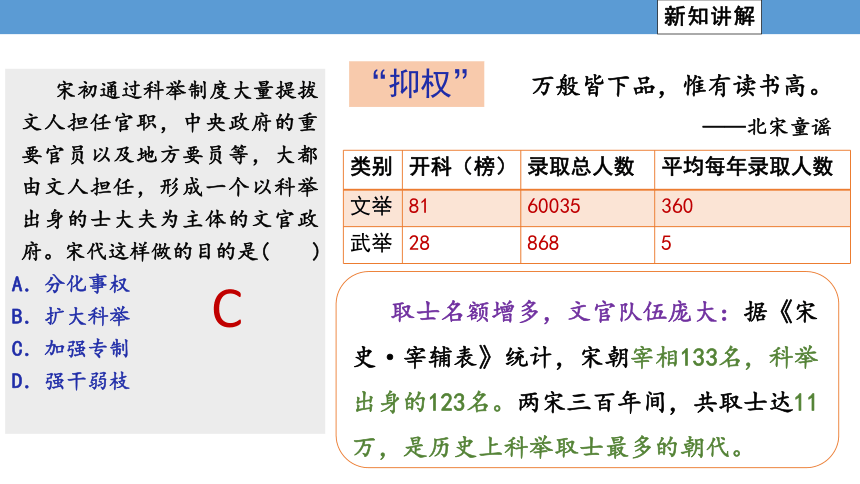

类别 开科(榜) 录取总人数 平均每年录取人数

文举 81 60035 360

武举 28 868 5

宋初通过科举制度大量提拔文人担任官职,中央政府的重要官员以及地方要员等,大都由文人担任,形成一个以科举出身的士大夫为主体的文官政府。宋代这样做的目的是( )

A.分化事权

B.扩大科举

C.加强专制

D.强干弱枝

取士名额增多,文官队伍庞大:据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身的123名。两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。

万般皆下品,惟有读书高。

——北宋童谣

C

“抑权”

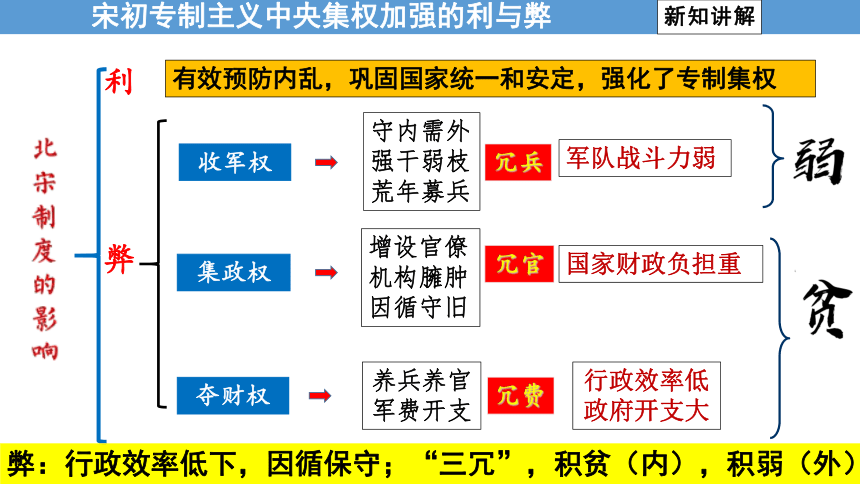

增设官僚

机构臃肿

因循守旧

守内需外

强干弱枝

荒年募兵

冗官

冗兵

集政权

收军权

夺财权

养兵养官

军费开支

冗费

弊

利

有效预防内乱,巩固国家统一和安定,强化了专制集权

军队战斗力弱

国家财政负担重

行政效率低

政府开支大

宋初专制主义中央集权加强的利与弊

弊:行政效率低下,因循保守;“三冗”,积贫(内),积弱(外)

二、边防压力与财政危机

新弊渐生

1.边防压力

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

1004 宋辽澶(chán)渊之盟

岁币

1044 宋夏和议

岁赐

1141 宋金绍兴和议

岁贡

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

以钱财换和平

维持长久和平,有利于多民族国家的发展和统一。体现北宋贪图苟安,加深北宋人民经济负担。

2.财政危机

积贫:三冗即积贫,冗官冗兵为因,冗费为果

仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。

——叶适《应诏条奏财总论》

“天下之所以困,本于兵。”

“天下六分之物,五分养兵。”

——蔡襄《论兵十事》

州县不广于前,而官五倍于旧。——[宋]宋祁

冗费

冗官

改革势在必行

冗兵

三、压力与危机中的变革

天变不足畏

祖宗不足法

人言不足恤

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

大刀阔斧行变法

目的:富国强兵

结果:达到了富国的目的,强兵效果不明显

目的 措施

富国

强兵

向农民提供农业贷款(青苗法、农田水利

法等)拨巨资从事商业经营(均输、市易

法)等手段;

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)逐渐恢复“兵农合一”的征兵制

富国

强兵?

变法创新

领域 措施 内容

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远”

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税

市易法 在东京设市易务

强兵 保甲法、保马法、将兵法等 培养人才 改革科举制度、整顿太学 限制高利贷对农民剥削

节省费用增加收入减轻负担

打破大商人垄断市场增加政府财政收入

节省军费开支,并在一定程度上提高宋军的战斗力

王安石变法的具体措施:

材料:王安石变法的出发点都是好的,他自己也清正廉洁,一身正气。但问题是,他的一系列从良好愿望出发的变法政策,在传达到下面之后,在下级官吏执行时却完全走了样。比如 “青苗法”……这是一种充分考虑到农民利益的低息货款。当王安石把他在鄞县成功实行的方法推向全国后,却得到了完全不同的结果。当时农村里的广大农民,几乎都不识字,如果去申请青苗法的贷款,过程大约如此:首先,为了填写申请书,就要花钱请书吏;然后再拿到衙门去申请,碰到贪官污吏,中间不知要花多少打点费。据史书记载,虽然变法设定的利息是二分,但经过中间贪官污吏的层层盘剥,最后贷款农民要返还的利息,竟达到原先设定的三十五倍,加起来比高利贷还要高许多,于是逼得农民宁肯去借高利贷,也不向政府贷款。

——摘编自许志林《从王安石变法失败看当今的农民问题》

初衷虽好,执行过程出现扰乱民生的问题

王安石变法的缺陷:

材料 在王安石当政以前,北宋政府所募养的军队人数已达340万,他认为,施行募兵制度而雇佣来的兵丁“大抵皆偷惰顽猾不能自振之人”。为此,王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过教练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。但是,支持保甲法的宋神宗只是要求把居民丁壮组织起来防御盗贼,并借此减少一定数量的雇佣兵。在王安石罢相之后,保甲法虽还在继续推行,但王安石所寄予保甲法的最大目标,却已经全被阉割掉了。

——摘编自邓广铭《北宋政治改革家王安石》

比较王安石与宋神宗实行保甲法的不同意图,简析保甲法失败的主要原因。

王安石意图:提高军队战斗力,用征兵制取代募兵制。

宋神宗意图:加强社会治安;节省政府开支。

原因:改革阵营内部存在分歧。

统治阶级内部分裂,日益严重,

北宋逐渐走向衰亡。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!

— —岳飞《满江红》

1127年,北宋被金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

宋高宗赵构

四、南宋的偏安

南宋偏安:靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一禺,史称“偏安江南”。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。

辽岁币

夏岁赐

金岁贡

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

苟且偏安

岳飞抗金

金军几次大举南下攻打南宋,岳飞率领“岳家军”北伐,收复大片失地,郾城大捷。

结果:宋高宗和权臣秦桧[huì]为自身统治,向金求和,以“莫须有”的罪名将岳飞杀害。

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

如何看待岳飞之死?

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

高宗当然不可能将岳飞释放,因为第一,他怕和议没法坚持下去。第二,释放岳飞意味着当初的兴狱即为有意制造的冤狱……第三,他怕岳飞怀恨在心,留下后患。

——龚延明《岳飞》

……从深层的政治文化角度来看,岳飞是死于宋代文官集团的集体迫害。

——付月《宋朝的崇文抑武政策和岳飞之死》

岳飞之死,象征着宋朝立国以来确立的“崇文抑武”政策的回归。

国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。)

示例一 宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武 政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二 宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。

两宋的政治和军事

北宋建立

(960年)

贫弱表现

边防压力与财政危机

宋初中央集权加强

加强中央对地方的控制

分散机构权力

抑止武将势力

改革

庆历

新政

王安石 变法

靖康之变

南宋偏安

(1127年)

失败

宰相赵普

宋太祖赵匡胤

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

《雪夜访普图》

第9课 两宋的政治和军事

学习目标:通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

755-763年

安史之乱

907年

朱温代唐

960年

陈桥兵变(北宋建立)

藩镇割据

五代十国

前代之弊

后梁 朱温 梁王、宣武节度使

后唐 李存勖 晋王、河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王、河东节度使

后周 郭威 邺都留守将军

《新五代史·安重荣传》:“尝谓人曰:‘天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。”

一、宋初专制主义中央集权的加强

五代积弊

节镇太重

君弱臣强

武将专权

原因及解决方案

原因:地方与中央的矛盾;

解决:收地方之权到中央

解决:分散军权、崇文抑武

措施

①行政:文官任知州,牵制节度使;设通判;②财政:转运司综理地方财政,赋税上缴朝廷;③军事:地方精锐编入中央禁军,禁军定期更换驻地(更戍法)

原因:皇权与相权的矛盾;

解决:分散机构权力;

中央:①军事:枢密院专掌军政②财政:三司负责财政(户部、盐铁、度支)③行政:中书门下增设参知政事为副相,分散宰相行政权④台谏负责监察

地方:①四监司,对各州进行监控和节制;②增设通判,与知州互相牵制

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

③扩大科举规模,文臣治国,提高文官士人地位

“收权”

“分权”

“抑权”

特点:分化事权﹑相互制衡﹑崇文抑武

防弊之政

①剥夺军权-杯酒释兵权

②分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

宋太宗将全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,合称“四监司”,对各州进行监控。“四监司”的设立( )

A.强化了君主专制 B.加强了中央集权

C.提高了行政效率 D.杜绝了政治腐败

B

宋代的地方最高行政区划是“路”,同时设转运使、安抚使、提点刑狱等分掌其权力。在路的下级单位州设立通判,使其与知州具有同等地位,彼此制约。这种制度设计意在( )

A. 加强地方权力 B. 加强中央集权

C. 分割丞相权力 D. 完善监察机构

B

四监司统管地方财政

“收权”

台谏 :台谏是中央最主要的监察机构,官员并称“言官”。仁宗有宰相23名,因台谏弹奏而罢相者有13人。

宋朝形成了“中书主民,枢密主兵,三司主财,各不相知”的局面,这反映出( )

A. 宰相职权范围扩大

B. 中央对地方控制加强

C. 专制皇权得到加强

D. 相权对皇权形成制约

宋朝中枢机构中“对持文物二柄,号为二府” 的两个机构是( )

A.中书门下和三司使

B.中书门下和枢密院

C.参知政事和枢密院

D.枢密院和三司使

C

B

“中书不与知兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;……三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”据此可知,北宋前期的中枢机制( )

A.以文制武军政对立 B.三省并立相权削弱

C.机构重叠官员冗滥 D.分权过度缺乏协作

D

“分权”

类别 开科(榜) 录取总人数 平均每年录取人数

文举 81 60035 360

武举 28 868 5

宋初通过科举制度大量提拔文人担任官职,中央政府的重要官员以及地方要员等,大都由文人担任,形成一个以科举出身的士大夫为主体的文官政府。宋代这样做的目的是( )

A.分化事权

B.扩大科举

C.加强专制

D.强干弱枝

取士名额增多,文官队伍庞大:据《宋史·宰辅表》统计,宋朝宰相133名,科举出身的123名。两宋三百年间,共取士达11万,是历史上科举取士最多的朝代。

万般皆下品,惟有读书高。

——北宋童谣

C

“抑权”

增设官僚

机构臃肿

因循守旧

守内需外

强干弱枝

荒年募兵

冗官

冗兵

集政权

收军权

夺财权

养兵养官

军费开支

冗费

弊

利

有效预防内乱,巩固国家统一和安定,强化了专制集权

军队战斗力弱

国家财政负担重

行政效率低

政府开支大

宋初专制主义中央集权加强的利与弊

弊:行政效率低下,因循保守;“三冗”,积贫(内),积弱(外)

二、边防压力与财政危机

新弊渐生

1.边防压力

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

1004 宋辽澶(chán)渊之盟

岁币

1044 宋夏和议

岁赐

1141 宋金绍兴和议

岁贡

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

以钱财换和平

维持长久和平,有利于多民族国家的发展和统一。体现北宋贪图苟安,加深北宋人民经济负担。

2.财政危机

积贫:三冗即积贫,冗官冗兵为因,冗费为果

仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。

——叶适《应诏条奏财总论》

“天下之所以困,本于兵。”

“天下六分之物,五分养兵。”

——蔡襄《论兵十事》

州县不广于前,而官五倍于旧。——[宋]宋祁

冗费

冗官

改革势在必行

冗兵

三、压力与危机中的变革

天变不足畏

祖宗不足法

人言不足恤

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

大刀阔斧行变法

目的:富国强兵

结果:达到了富国的目的,强兵效果不明显

目的 措施

富国

强兵

向农民提供农业贷款(青苗法、农田水利

法等)拨巨资从事商业经营(均输、市易

法)等手段;

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)逐渐恢复“兵农合一”的征兵制

富国

强兵?

变法创新

领域 措施 内容

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远”

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税

市易法 在东京设市易务

强兵 保甲法、保马法、将兵法等 培养人才 改革科举制度、整顿太学 限制高利贷对农民剥削

节省费用增加收入减轻负担

打破大商人垄断市场增加政府财政收入

节省军费开支,并在一定程度上提高宋军的战斗力

王安石变法的具体措施:

材料:王安石变法的出发点都是好的,他自己也清正廉洁,一身正气。但问题是,他的一系列从良好愿望出发的变法政策,在传达到下面之后,在下级官吏执行时却完全走了样。比如 “青苗法”……这是一种充分考虑到农民利益的低息货款。当王安石把他在鄞县成功实行的方法推向全国后,却得到了完全不同的结果。当时农村里的广大农民,几乎都不识字,如果去申请青苗法的贷款,过程大约如此:首先,为了填写申请书,就要花钱请书吏;然后再拿到衙门去申请,碰到贪官污吏,中间不知要花多少打点费。据史书记载,虽然变法设定的利息是二分,但经过中间贪官污吏的层层盘剥,最后贷款农民要返还的利息,竟达到原先设定的三十五倍,加起来比高利贷还要高许多,于是逼得农民宁肯去借高利贷,也不向政府贷款。

——摘编自许志林《从王安石变法失败看当今的农民问题》

初衷虽好,执行过程出现扰乱民生的问题

王安石变法的缺陷:

材料 在王安石当政以前,北宋政府所募养的军队人数已达340万,他认为,施行募兵制度而雇佣来的兵丁“大抵皆偷惰顽猾不能自振之人”。为此,王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过教练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。但是,支持保甲法的宋神宗只是要求把居民丁壮组织起来防御盗贼,并借此减少一定数量的雇佣兵。在王安石罢相之后,保甲法虽还在继续推行,但王安石所寄予保甲法的最大目标,却已经全被阉割掉了。

——摘编自邓广铭《北宋政治改革家王安石》

比较王安石与宋神宗实行保甲法的不同意图,简析保甲法失败的主要原因。

王安石意图:提高军队战斗力,用征兵制取代募兵制。

宋神宗意图:加强社会治安;节省政府开支。

原因:改革阵营内部存在分歧。

统治阶级内部分裂,日益严重,

北宋逐渐走向衰亡。

莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭!

— —岳飞《满江红》

1127年,北宋被金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

宋高宗赵构

四、南宋的偏安

南宋偏安:靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一禺,史称“偏安江南”。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。

辽岁币

夏岁赐

金岁贡

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

苟且偏安

岳飞抗金

金军几次大举南下攻打南宋,岳飞率领“岳家军”北伐,收复大片失地,郾城大捷。

结果:宋高宗和权臣秦桧[huì]为自身统治,向金求和,以“莫须有”的罪名将岳飞杀害。

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。

—《宋史·岳飞传》

岳

飞

如何看待岳飞之死?

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

高宗当然不可能将岳飞释放,因为第一,他怕和议没法坚持下去。第二,释放岳飞意味着当初的兴狱即为有意制造的冤狱……第三,他怕岳飞怀恨在心,留下后患。

——龚延明《岳飞》

……从深层的政治文化角度来看,岳飞是死于宋代文官集团的集体迫害。

——付月《宋朝的崇文抑武政策和岳飞之死》

岳飞之死,象征着宋朝立国以来确立的“崇文抑武”政策的回归。

国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。)

示例一 宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武 政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二 宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。

两宋的政治和军事

北宋建立

(960年)

贫弱表现

边防压力与财政危机

宋初中央集权加强

加强中央对地方的控制

分散机构权力

抑止武将势力

改革

庆历

新政

王安石 变法

靖康之变

南宋偏安

(1127年)

失败

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进