第26课 社会主义建设在探索中曲折发展 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课 社会主义建设在探索中曲折发展 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-16 08:11:34 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第26课 社会主义建设在探索中曲折发展

了解20世纪50—70年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和伟大成就,认识“文化大革命”的错误及教训;

理解政治、经济、外交、国防等领域新取得的成就在中国历史上具有的开创性、奠基性意义;

了解和感悟这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌;

了解毛泽东对中国革命和社会主义建设的贡献,认识毛泽东思想对近现代中国的深远影响。

一、全面建设社会主义

(一)良好开端

(1)内容:

①阐述了如何正确处理中国社会主义建设中在经济、政治、外交和社会生活等十个方面的关系的问题。

②总结了我国社会主义建设的经验,提出了调动一切积极因素,为社会主义事业服务的基本方针。

(2)意义:

①开始探索中国特色的社会主义建设道路的标志。

②为中共八大的召开作了思想准备。

1.《论十大关系》1956

(一)良好开端

1956年9月,中共八大在北京召开,这是新中国成立后党的第一次全国代表大会。

(1)背景:三大改造的完成和社会主义基本制度的建立

(3)意义:正确分析了当时中国社会的主要矛盾和主要任务,八大路线是正确的,符合当时的国情,是对我国建设社会主义的一次成功探索。

(2)内容:①分析了国内主要矛盾的变化:国内的主要矛盾是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

实质:先进的社会主义制度与落后的社会生产力之间的矛盾。

②提出了党和人民的主要任务:把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

经济方针:既反保守,又反冒进,在综合平衡中稳步前进

2.中共八大

3.文艺方针:双百方针

(1)时间:1956.4

(2)内容:百花齐放、百家争鸣

艺术问题百花齐放;学术问题百家争鸣。

(3)地位:是我国促进艺术发展和科学进步,促进社会主义文化繁荣的指导方针。

(4)成就:郭沫若《蔡文姬》、吴晗《海瑞罢官》、老舍《茶馆》、杨沫《青春之歌》

4.1956年《论十大关系》初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

5.1957年《关于正确处理人民内部矛盾的问题》:为认识中国基本国情奠定了基础

国内

从1956年9月到1957年3月间,全国发生了20起共约一万多工人罢工、请愿事件。有几十个城市发生30起一万多大、中学校学生罢课、请愿事件。在农村也发生了闹退社的风潮,如浙江省农村发生请愿、哄闹等事件多起,广东省农村先后退社的有十多万户。

——何沁《中华人民共和国史》

多事之秋的1957年

国际

苏共二十大上赫鲁晓夫所做的秘密报告,在国际共产主义运动中造成了极大的思想混乱。同年6月和10月,波兰和匈牙利相继发生了严重的动乱。从此以后,国际共产主义运动就进入了大动荡的时期。

——萧冬连等《求索中国:文革十年史》

这些复杂的新情况,警醒人们要正确认识和处理这些矛盾!

(二)探索中的失误

1957年2月,毛泽东作《如何处理人民内部的矛盾》讲话,把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题。

影响:这个论述为认识中国基本国情奠定了理论基础。

1.整风运动:中国共产党在全党范围内进行的普遍的马克思列宁主义的教育运动。曾在1942年、1950年、1957年进行过3次。1957年4月27日,中共中央在《人民日报》发布《关于整风运动的指示》文章,把正确处理人民内部矛盾作为主题,进行“反官僚主义、反宗派主义和反主观主义”的整风运动。1958年8月底,整风运动结束。

意义:全党提高了马克思主义的思想水平,改进了作风,以适应社会主义改造和建设的需要。

2.反右派斗争:针对极少数资产阶级右派反革命分子向共产党和社会主义制度进行猖狂进攻的问题,1957年7月,毛泽东部署反右派斗争。为此,中共中央发出指示,在全国范围内开展反右派斗争,到1958年夏季反右派斗争结束。但在斗争过程中某些人犯了严重的扩大化(大鸣、大放、大字报、大辩论)的错误。

良好的主观愿望造成了不幸的后果

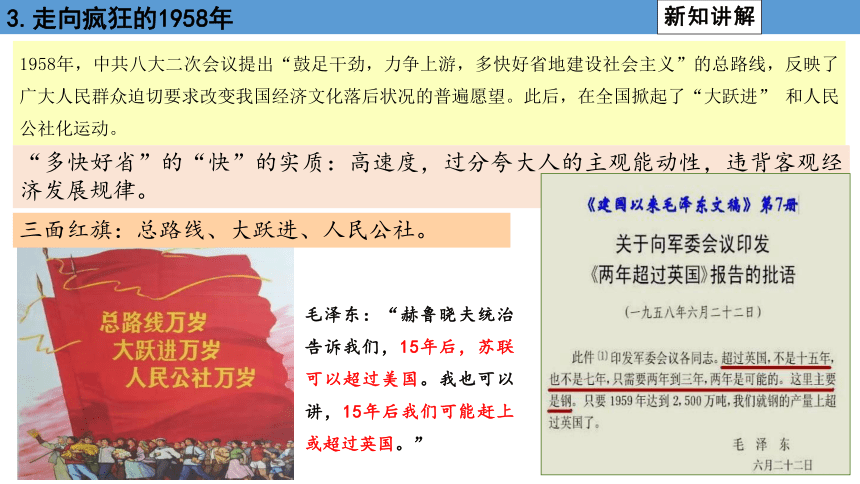

1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。此后,在全国掀起了“大跃进” 和人民公社化运动。

“多快好省”的“快”的实质:高速度,过分夸大人的主观能动性,违背客观经济发展规律。

三面红旗:总路线、大跃进、人民公社。

3.走向疯狂的1958年

毛泽东:“赫鲁晓夫统治告诉我们,15年后,苏联可以超过美国。我也可以讲,15年后我们可能赶上或超过英国。”

【大跃进】指导思想:1958年总路线。

内容:大办工业、农业,片面追求经济发展的高速度。

表现:①农业大跃进—浮夸风,农业上出现了“人有多大胆,地有多大产”的口号。②工业大跃进—全民大办钢铁,制定出赶超英美的高指标。(1958年8月,北戴河会议,由农业转向工业)

评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

实质:以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左” 倾错误。

超英赶美平常事,踏翻地球顶破天。

与火箭争速度,和日月比高低。

一天等于20年,跑步进入共产主义。

以粮为纲,全面发展;

以钢为纲,带动一切。

人有多大胆,地有多大产。

不怕做不到,就怕想不到。

“大跃进”时壁画:

“一个萝卜千斤重,

两头毛驴拉不动。”

早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了……这又一次生动地证明,“人有多大的胆,地有多大的产” 。

──1958年8月13日《人民日报》社论

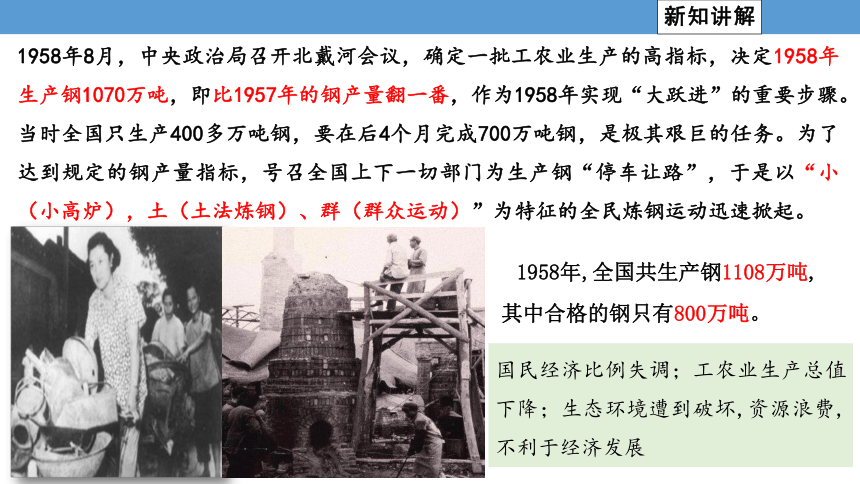

1958年8月,中央政治局召开北戴河会议,确定一批工农业生产的高指标,决定1958年生产钢1070万吨,即比1957年的钢产量翻一番,作为1958年实现“大跃进”的重要步骤。当时全国只生产400多万吨钢,要在后4个月完成700万吨钢,是极其艰巨的任务。为了达到规定的钢产量指标,号召全国上下一切部门为生产钢“停车让路”,于是以“小(小高炉),土(土法炼钢)、群(群众运动)”为特征的全民炼钢运动迅速掀起。

1958年,全国共生产钢1108万吨,其中合格的钢只有800万吨。

国民经济比例失调;工农业生产总值下降;生态环境遭到破坏,资源浪费,不利于经济发展

1.公社性质:农林牧副渔全面发展、工农商学兵相结合的政社合一的人民公社,作为管理生产、管理生活、管理政权的基层单位。

2.公社特点:①所有制方面搞“一大二公”:规模大,公有化程度高。②分配上搞“一平二调”:即贫富拉平,平均分配物资,无偿调拨生产队的生产资料和劳动力。

【人民公社化运动】1958年8月,中共中央政治局在北戴河召开扩大会议,会议通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。《决议》下达后,全国迅速形成了人民公社化运动的热潮。到10月底,全国农村基本上实现了人民公社化。

共产主义是天堂,人民公社是桥梁。

评价:①超越了当时农村的生产力水平(违背了生产关系要适应生产力的原理);

②挫伤劳动者的生产积极性;③妨碍了农业的发展。

思考:怎样评价人民公社?

热热闹闹的公社食堂

松松垮垮的田间劳动者

人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民,“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子漫漫晃。”

“大跃进”和“人民公社化”运动造成国民经济比例严重失调,生产力遭到严重破坏,加上当时的自然灾害等因素,1959-1961年,我国出现了建国以来最严重的经济困难。

1959年到1961年,三年粮食的平均产量3073亿斤,比1957年减产21.2%。三年年平均粮食产量比1957年减少827.6亿斤。 ——赵发生《当代中国的粮食工作》

1959~1961年中国死亡人数和死亡率为:1959年970万人,14.59‰;1960年1693万人,25.43‰;1961年939万人,14.24‰。1959~1961年三年共死亡3602万人。按1957年正常死亡率三年应扣除2061万人,余下1541万人为非正常死亡。 ——袁永熙《中国人口》

由于饥饿而瘦小的中国儿童

1959年—1961年中国的农村

中国运送偿还苏联贷款物资

1961年1月,中共八届九中全会通过对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,同时对政治、文化、教育、科研、民族、知识分子等方面的政策进行重要调整。1962年,七千人大会,比较系统地初步总结了“大跃进”以来经济建设工作的基本经验教训。

1961年,中共八届九中全会

1962年,七千人大会

结果:①从1962年起,经济逐步得到恢复和发展;②到1965年,国民经济调整任务基本完成,接近并超过建国以来最高水平。

1964年,三届全国人大一次会议提出建设“四个现代化”(现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术)的伟大目标,极大地激发了亿万人民建设社会主义国家的积极性。

1964年,三届全国人大一次会议

(三)纠正工作失误

二、文化大革命

学习聚焦:文化大革命的理论和实践都是错误的

毛主席接见红卫兵

8月18日上午9点,天气晴朗。当女播音员报出“毛主席来到我们中间了”时,我的心一下子提到嗓子眼,拼命蹦跳着睁大眼睛。看不清毛主席的脸,天安门城楼的正中有一个小小的身影,穿着绿军装,当他开始挥动手里的军帽,我才确定了那就是毛主席。人群排山倒海似地向前涌,使尽全力压前面的人,脚离了地,鞋子掉了都不知道,疼痛啊什么都顾不了,心里面只有毛主席。每个人都热泪盈眶,被毛主席接见,在当时被我们视为人生最大的光荣,最大的幸福。每人身上都洋溢着圣洁的光辉,有一种崇高的使命感。50万人的广场上只有一种声音震耳欲聋:“毛主席万岁!”

——北京市25中学的初三学生张振国,当年6月取消中考,度过了一个长达10年的“暑假”

刘少奇 彭德怀 田汉 李达

吴晗 老舍 傅雷 翦伯赞

“文化大革命”不是任何意义上的革命或社会进步,而是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

“文化大革命”长达十年的动乱,使党、国家和各族人民遭到新中国成立以来时间最长、范围最广、损失最大的挫折。党的组织和国家政权受到极大削弱,大批干部和群众遭受残酷迫害,民主和法制被肆意践踏,全国陷入严重的政治危机和社会危机。十年间“我国同世界的差距拉得太大了”,“农民和工人的收入増加很少,生活水平很低,生产力没有多大发展”。20世纪六七十年代,在蓬勃兴起的新科技革命的强力推动下,西方发达国家与亚洲一些国家和地区都经历了一段高速发展的时期,而中国却处在内乱中,丧失了宝贵的历史机遇。我国科学文化教育事业遭到严重推残,广大科技人员、教师、专家普遍受到歧视以至迫害。由于“四人帮”的疯狂破坏,十年动乱中,党的优良传统和社会良好道德风尚在相当程度上被毁弃。形而上学猖獗,唯心主义盛行,无政府主义、极端个人主义和派性严重泛滥。

——中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

影响:①政治上:严重践踏社会主义民主法制,造成冤假错案堆积如山。

②经济上:造成我国国民经济的巨大损失(并未完全停滞,有一定程度的发展)。

③文化上:无数民族优秀文化遗产遭受浩劫,大批学有专长的知识分子受到残酷迫害

④思想上:造成全民族空前的思想混乱,党的建设和社会风气受到严重破坏。

【总结】社会主义建设探索中的经验教训。

①实事求是:社会主义建设必须实事求是,立足国情,从实际出发。

②经济为主:要正确分析国内的主要矛盾,以经济建设为中心。

③尊重规律:经济建设必须遵循客观经济规律,生产关系的变革必须与生产力的发展水平相适应。

④加强法治:必须坚持民主集中制,发扬党内民主,加强党的建设,反对个人崇拜。

三、伟大的建设成就

——《王进喜日记》

1.党的正确领导及科学指导;

2.人民的辛勤劳动与奉献 ;

3.英模的担当与引领作用;

材料 毛泽东思想以独创性理论丰富和发展了马克思列宁主义。它培养的大批骨干,不仅在新民主主义革命、社会主义革命、社会主义建设时期发挥了重要作用,也为新的历史时期开创和建设中国特色社会主义发挥了重要作用。

——习近平《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》(2013年12月26日)

(一)原因

在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。这一时期形成的崇尚劳动、敬业守信、精益求精、敢于创新的劳模精神不断激励着人们。

“铁人”王进喜

“解放军好战士”雷锋

“党的好干部”焦裕禄

“地质之光”李四光

“中国航天之父”钱学森

“两弹元勋”邓稼先

“中国现代数学之父”

华罗庚

(二)成就

1.工业

(1)逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,为国民经济的进一步发展打下了坚实的基础,建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系

(2)大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局

(3)建设起一些基础设施和项目,至今仍在国民经济和社会生活中发挥着重要作用

2.农业

兴修水利、开展农田基本建设、培育推广良种、提倡科学种田,提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。1973年,杂交水稻“南优2号”培育成功(世界首次)

3.国防和科技

(1)1964:第一枚自主设计制造的中远程弹道导弹发射成功

(2)1964:第一颗原子弹爆炸成功,跨入核国家强列

(3)1967:第一颗氢弹爆炸成功

(4)1970:第一颗人造地球卫星发射成功,成为世界上第五个卫星发射国,开始进入航天时代

(5)医学:1965年,人工合成牛胰岛素结晶(世界首次),为生命科学研究奠定基础

“世界杂交水稻之父

”袁隆平

(1)建交国数量:从1965 年的49 个增加到1976 年的111 个,其中大多数是发展中国家

(2)1971年,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利

意义:

①是中国外交的重大胜利,提高了国际地位,有利于在国际事务中发挥更大的作用

②极大地增强了亚非拉国家在联合国中的影响力,推动了世界政治的民主化及公正合理的政治、经济新秩序的建立

1971年11月8日,《时代》的封面文章这样写道:“今天,联合国要接受一个来自新地区的代表团——中华人民共和国。”

4.外交:打开新局面,迎来了新中国成立以来第三次建交高潮

(3)中美、中日建交

1971年7月,美国总统安全事务助理基辛格秘密访华。

1972 年2月,美国总统尼克松访华,后中美上海联合公报发表,宣布中美两国结束长期敌对状态,开始走向关系正常化。

1972年9月,日本首相田中角荣访华,中日正式建交。

1979年,中美正式建交。

这些外交成就极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的舞台

具有开创性、奠基性,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

(三)意义

道路决定命运,找到一条正确道路是多么不容易。中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就。改革开放前的社会主义实践探索,是党和人民在历史新时期把握现实、创造未来的出发阵地,没有它提供的正反两方面的历史经验,没有它积累的思想成果、物质成果、制度成果,改革开放也难以顺利推进。一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。

——习近平《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》

1956—1976年二十年间的社会主义建设曲折探索

2.联合国大会关于“恢复中国在联合国的合法席位”议案表决通过后,美国驻联合国首席代表布什感叹:“任何人都不能回避这样一个事实——虽然这可能是令人不快的,刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法。”由此可见

A.西方的“冷战”政策彻底破产 B.中美两国关系已经实现了正常化

C.国际社会需要中国发挥应有作用 D.大多数联合国会员国反对美国

C

3.改革开放后,中共中央明确将中共八大作为探索中国社会主义建设道路的开端。这是因为中共八大

A.客观分析了当时的国内形势与主要矛盾的变化 B.明确提出社会主义初级阶段的理论

C.实现了工作重心向社会主义现代化建设的转变 D.全面总结了新民主主义革命的经验

A

1.1963~1965年, 中国农业总产值平均年增长约11%;轻工业产值从404亿元增加到703亿元;燃料、原材料工业建设的步伐加快。上述变化反映了

A.经济所有制结构发生重大改变 B.国民经济调整取得了显著成就

C.合作化运动促进了生产力发展 D.计划经济体制的弊端逐步解决

B

第26课 社会主义建设在探索中曲折发展

了解20世纪50—70年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和伟大成就,认识“文化大革命”的错误及教训;

理解政治、经济、外交、国防等领域新取得的成就在中国历史上具有的开创性、奠基性意义;

了解和感悟这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌;

了解毛泽东对中国革命和社会主义建设的贡献,认识毛泽东思想对近现代中国的深远影响。

一、全面建设社会主义

(一)良好开端

(1)内容:

①阐述了如何正确处理中国社会主义建设中在经济、政治、外交和社会生活等十个方面的关系的问题。

②总结了我国社会主义建设的经验,提出了调动一切积极因素,为社会主义事业服务的基本方针。

(2)意义:

①开始探索中国特色的社会主义建设道路的标志。

②为中共八大的召开作了思想准备。

1.《论十大关系》1956

(一)良好开端

1956年9月,中共八大在北京召开,这是新中国成立后党的第一次全国代表大会。

(1)背景:三大改造的完成和社会主义基本制度的建立

(3)意义:正确分析了当时中国社会的主要矛盾和主要任务,八大路线是正确的,符合当时的国情,是对我国建设社会主义的一次成功探索。

(2)内容:①分析了国内主要矛盾的变化:国内的主要矛盾是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

实质:先进的社会主义制度与落后的社会生产力之间的矛盾。

②提出了党和人民的主要任务:把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

经济方针:既反保守,又反冒进,在综合平衡中稳步前进

2.中共八大

3.文艺方针:双百方针

(1)时间:1956.4

(2)内容:百花齐放、百家争鸣

艺术问题百花齐放;学术问题百家争鸣。

(3)地位:是我国促进艺术发展和科学进步,促进社会主义文化繁荣的指导方针。

(4)成就:郭沫若《蔡文姬》、吴晗《海瑞罢官》、老舍《茶馆》、杨沫《青春之歌》

4.1956年《论十大关系》初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

5.1957年《关于正确处理人民内部矛盾的问题》:为认识中国基本国情奠定了基础

国内

从1956年9月到1957年3月间,全国发生了20起共约一万多工人罢工、请愿事件。有几十个城市发生30起一万多大、中学校学生罢课、请愿事件。在农村也发生了闹退社的风潮,如浙江省农村发生请愿、哄闹等事件多起,广东省农村先后退社的有十多万户。

——何沁《中华人民共和国史》

多事之秋的1957年

国际

苏共二十大上赫鲁晓夫所做的秘密报告,在国际共产主义运动中造成了极大的思想混乱。同年6月和10月,波兰和匈牙利相继发生了严重的动乱。从此以后,国际共产主义运动就进入了大动荡的时期。

——萧冬连等《求索中国:文革十年史》

这些复杂的新情况,警醒人们要正确认识和处理这些矛盾!

(二)探索中的失误

1957年2月,毛泽东作《如何处理人民内部的矛盾》讲话,把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题。

影响:这个论述为认识中国基本国情奠定了理论基础。

1.整风运动:中国共产党在全党范围内进行的普遍的马克思列宁主义的教育运动。曾在1942年、1950年、1957年进行过3次。1957年4月27日,中共中央在《人民日报》发布《关于整风运动的指示》文章,把正确处理人民内部矛盾作为主题,进行“反官僚主义、反宗派主义和反主观主义”的整风运动。1958年8月底,整风运动结束。

意义:全党提高了马克思主义的思想水平,改进了作风,以适应社会主义改造和建设的需要。

2.反右派斗争:针对极少数资产阶级右派反革命分子向共产党和社会主义制度进行猖狂进攻的问题,1957年7月,毛泽东部署反右派斗争。为此,中共中央发出指示,在全国范围内开展反右派斗争,到1958年夏季反右派斗争结束。但在斗争过程中某些人犯了严重的扩大化(大鸣、大放、大字报、大辩论)的错误。

良好的主观愿望造成了不幸的后果

1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。此后,在全国掀起了“大跃进” 和人民公社化运动。

“多快好省”的“快”的实质:高速度,过分夸大人的主观能动性,违背客观经济发展规律。

三面红旗:总路线、大跃进、人民公社。

3.走向疯狂的1958年

毛泽东:“赫鲁晓夫统治告诉我们,15年后,苏联可以超过美国。我也可以讲,15年后我们可能赶上或超过英国。”

【大跃进】指导思想:1958年总路线。

内容:大办工业、农业,片面追求经济发展的高速度。

表现:①农业大跃进—浮夸风,农业上出现了“人有多大胆,地有多大产”的口号。②工业大跃进—全民大办钢铁,制定出赶超英美的高指标。(1958年8月,北戴河会议,由农业转向工业)

评价:反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

实质:以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左” 倾错误。

超英赶美平常事,踏翻地球顶破天。

与火箭争速度,和日月比高低。

一天等于20年,跑步进入共产主义。

以粮为纲,全面发展;

以钢为纲,带动一切。

人有多大胆,地有多大产。

不怕做不到,就怕想不到。

“大跃进”时壁画:

“一个萝卜千斤重,

两头毛驴拉不动。”

早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”,从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了……这又一次生动地证明,“人有多大的胆,地有多大的产” 。

──1958年8月13日《人民日报》社论

1958年8月,中央政治局召开北戴河会议,确定一批工农业生产的高指标,决定1958年生产钢1070万吨,即比1957年的钢产量翻一番,作为1958年实现“大跃进”的重要步骤。当时全国只生产400多万吨钢,要在后4个月完成700万吨钢,是极其艰巨的任务。为了达到规定的钢产量指标,号召全国上下一切部门为生产钢“停车让路”,于是以“小(小高炉),土(土法炼钢)、群(群众运动)”为特征的全民炼钢运动迅速掀起。

1958年,全国共生产钢1108万吨,其中合格的钢只有800万吨。

国民经济比例失调;工农业生产总值下降;生态环境遭到破坏,资源浪费,不利于经济发展

1.公社性质:农林牧副渔全面发展、工农商学兵相结合的政社合一的人民公社,作为管理生产、管理生活、管理政权的基层单位。

2.公社特点:①所有制方面搞“一大二公”:规模大,公有化程度高。②分配上搞“一平二调”:即贫富拉平,平均分配物资,无偿调拨生产队的生产资料和劳动力。

【人民公社化运动】1958年8月,中共中央政治局在北戴河召开扩大会议,会议通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。《决议》下达后,全国迅速形成了人民公社化运动的热潮。到10月底,全国农村基本上实现了人民公社化。

共产主义是天堂,人民公社是桥梁。

评价:①超越了当时农村的生产力水平(违背了生产关系要适应生产力的原理);

②挫伤劳动者的生产积极性;③妨碍了农业的发展。

思考:怎样评价人民公社?

热热闹闹的公社食堂

松松垮垮的田间劳动者

人民公社内农业集体劳动以吹哨方式召集农民,“一遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子漫漫晃。”

“大跃进”和“人民公社化”运动造成国民经济比例严重失调,生产力遭到严重破坏,加上当时的自然灾害等因素,1959-1961年,我国出现了建国以来最严重的经济困难。

1959年到1961年,三年粮食的平均产量3073亿斤,比1957年减产21.2%。三年年平均粮食产量比1957年减少827.6亿斤。 ——赵发生《当代中国的粮食工作》

1959~1961年中国死亡人数和死亡率为:1959年970万人,14.59‰;1960年1693万人,25.43‰;1961年939万人,14.24‰。1959~1961年三年共死亡3602万人。按1957年正常死亡率三年应扣除2061万人,余下1541万人为非正常死亡。 ——袁永熙《中国人口》

由于饥饿而瘦小的中国儿童

1959年—1961年中国的农村

中国运送偿还苏联贷款物资

1961年1月,中共八届九中全会通过对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,同时对政治、文化、教育、科研、民族、知识分子等方面的政策进行重要调整。1962年,七千人大会,比较系统地初步总结了“大跃进”以来经济建设工作的基本经验教训。

1961年,中共八届九中全会

1962年,七千人大会

结果:①从1962年起,经济逐步得到恢复和发展;②到1965年,国民经济调整任务基本完成,接近并超过建国以来最高水平。

1964年,三届全国人大一次会议提出建设“四个现代化”(现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术)的伟大目标,极大地激发了亿万人民建设社会主义国家的积极性。

1964年,三届全国人大一次会议

(三)纠正工作失误

二、文化大革命

学习聚焦:文化大革命的理论和实践都是错误的

毛主席接见红卫兵

8月18日上午9点,天气晴朗。当女播音员报出“毛主席来到我们中间了”时,我的心一下子提到嗓子眼,拼命蹦跳着睁大眼睛。看不清毛主席的脸,天安门城楼的正中有一个小小的身影,穿着绿军装,当他开始挥动手里的军帽,我才确定了那就是毛主席。人群排山倒海似地向前涌,使尽全力压前面的人,脚离了地,鞋子掉了都不知道,疼痛啊什么都顾不了,心里面只有毛主席。每个人都热泪盈眶,被毛主席接见,在当时被我们视为人生最大的光荣,最大的幸福。每人身上都洋溢着圣洁的光辉,有一种崇高的使命感。50万人的广场上只有一种声音震耳欲聋:“毛主席万岁!”

——北京市25中学的初三学生张振国,当年6月取消中考,度过了一个长达10年的“暑假”

刘少奇 彭德怀 田汉 李达

吴晗 老舍 傅雷 翦伯赞

“文化大革命”不是任何意义上的革命或社会进步,而是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

“文化大革命”长达十年的动乱,使党、国家和各族人民遭到新中国成立以来时间最长、范围最广、损失最大的挫折。党的组织和国家政权受到极大削弱,大批干部和群众遭受残酷迫害,民主和法制被肆意践踏,全国陷入严重的政治危机和社会危机。十年间“我国同世界的差距拉得太大了”,“农民和工人的收入増加很少,生活水平很低,生产力没有多大发展”。20世纪六七十年代,在蓬勃兴起的新科技革命的强力推动下,西方发达国家与亚洲一些国家和地区都经历了一段高速发展的时期,而中国却处在内乱中,丧失了宝贵的历史机遇。我国科学文化教育事业遭到严重推残,广大科技人员、教师、专家普遍受到歧视以至迫害。由于“四人帮”的疯狂破坏,十年动乱中,党的优良传统和社会良好道德风尚在相当程度上被毁弃。形而上学猖獗,唯心主义盛行,无政府主义、极端个人主义和派性严重泛滥。

——中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

影响:①政治上:严重践踏社会主义民主法制,造成冤假错案堆积如山。

②经济上:造成我国国民经济的巨大损失(并未完全停滞,有一定程度的发展)。

③文化上:无数民族优秀文化遗产遭受浩劫,大批学有专长的知识分子受到残酷迫害

④思想上:造成全民族空前的思想混乱,党的建设和社会风气受到严重破坏。

【总结】社会主义建设探索中的经验教训。

①实事求是:社会主义建设必须实事求是,立足国情,从实际出发。

②经济为主:要正确分析国内的主要矛盾,以经济建设为中心。

③尊重规律:经济建设必须遵循客观经济规律,生产关系的变革必须与生产力的发展水平相适应。

④加强法治:必须坚持民主集中制,发扬党内民主,加强党的建设,反对个人崇拜。

三、伟大的建设成就

——《王进喜日记》

1.党的正确领导及科学指导;

2.人民的辛勤劳动与奉献 ;

3.英模的担当与引领作用;

材料 毛泽东思想以独创性理论丰富和发展了马克思列宁主义。它培养的大批骨干,不仅在新民主主义革命、社会主义革命、社会主义建设时期发挥了重要作用,也为新的历史时期开创和建设中国特色社会主义发挥了重要作用。

——习近平《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》(2013年12月26日)

(一)原因

在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。这一时期形成的崇尚劳动、敬业守信、精益求精、敢于创新的劳模精神不断激励着人们。

“铁人”王进喜

“解放军好战士”雷锋

“党的好干部”焦裕禄

“地质之光”李四光

“中国航天之父”钱学森

“两弹元勋”邓稼先

“中国现代数学之父”

华罗庚

(二)成就

1.工业

(1)逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,为国民经济的进一步发展打下了坚实的基础,建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系

(2)大规模的三线建设不仅增强了国防力量,而且改善了工业布局

(3)建设起一些基础设施和项目,至今仍在国民经济和社会生活中发挥着重要作用

2.农业

兴修水利、开展农田基本建设、培育推广良种、提倡科学种田,提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。1973年,杂交水稻“南优2号”培育成功(世界首次)

3.国防和科技

(1)1964:第一枚自主设计制造的中远程弹道导弹发射成功

(2)1964:第一颗原子弹爆炸成功,跨入核国家强列

(3)1967:第一颗氢弹爆炸成功

(4)1970:第一颗人造地球卫星发射成功,成为世界上第五个卫星发射国,开始进入航天时代

(5)医学:1965年,人工合成牛胰岛素结晶(世界首次),为生命科学研究奠定基础

“世界杂交水稻之父

”袁隆平

(1)建交国数量:从1965 年的49 个增加到1976 年的111 个,其中大多数是发展中国家

(2)1971年,第26届联合国大会通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利

意义:

①是中国外交的重大胜利,提高了国际地位,有利于在国际事务中发挥更大的作用

②极大地增强了亚非拉国家在联合国中的影响力,推动了世界政治的民主化及公正合理的政治、经济新秩序的建立

1971年11月8日,《时代》的封面文章这样写道:“今天,联合国要接受一个来自新地区的代表团——中华人民共和国。”

4.外交:打开新局面,迎来了新中国成立以来第三次建交高潮

(3)中美、中日建交

1971年7月,美国总统安全事务助理基辛格秘密访华。

1972 年2月,美国总统尼克松访华,后中美上海联合公报发表,宣布中美两国结束长期敌对状态,开始走向关系正常化。

1972年9月,日本首相田中角荣访华,中日正式建交。

1979年,中美正式建交。

这些外交成就极大地改善了中国的安全环境,拓展了外交活动的舞台

具有开创性、奠基性,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

(三)意义

道路决定命运,找到一条正确道路是多么不容易。中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就。改革开放前的社会主义实践探索,是党和人民在历史新时期把握现实、创造未来的出发阵地,没有它提供的正反两方面的历史经验,没有它积累的思想成果、物质成果、制度成果,改革开放也难以顺利推进。一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。

——习近平《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》

1956—1976年二十年间的社会主义建设曲折探索

2.联合国大会关于“恢复中国在联合国的合法席位”议案表决通过后,美国驻联合国首席代表布什感叹:“任何人都不能回避这样一个事实——虽然这可能是令人不快的,刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法。”由此可见

A.西方的“冷战”政策彻底破产 B.中美两国关系已经实现了正常化

C.国际社会需要中国发挥应有作用 D.大多数联合国会员国反对美国

C

3.改革开放后,中共中央明确将中共八大作为探索中国社会主义建设道路的开端。这是因为中共八大

A.客观分析了当时的国内形势与主要矛盾的变化 B.明确提出社会主义初级阶段的理论

C.实现了工作重心向社会主义现代化建设的转变 D.全面总结了新民主主义革命的经验

A

1.1963~1965年, 中国农业总产值平均年增长约11%;轻工业产值从404亿元增加到703亿元;燃料、原材料工业建设的步伐加快。上述变化反映了

A.经济所有制结构发生重大改变 B.国民经济调整取得了显著成就

C.合作化运动促进了生产力发展 D.计划经济体制的弊端逐步解决

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进