15 驿路梨花 课件(共25张PPT) 2024-2025学年语文部编版七年级下册

文档属性

| 名称 | 15 驿路梨花 课件(共25张PPT) 2024-2025学年语文部编版七年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-17 22:22:18 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

生活不能没有花朵,人世间不能没有真情。我相信同学们见过最美的花朵,也遇见过最美的心灵……今天,让我们带着对美好生活的向往,一起去欣赏那一片美丽的梨树林,去认识那一颗颗美好的心灵。

驿路梨花

1.能理清文章故事情节,鉴赏小说设置悬念的写作手法。

2.能通过分析作者写梨花的作用,归纳小说主题。

1.预习课文,完成下面填空。

彭荆风,江西萍乡人,________作家。

《驿路梨花》写于1977年5月。那是5月间的一个下午,作者午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝陵使,_________________”的诗句时,一种想用文笔描述那和谐的过去的创作愿望油然而生,作者忙披衣起床抓过纸笔来写作。

当代

驿路梨花处处开

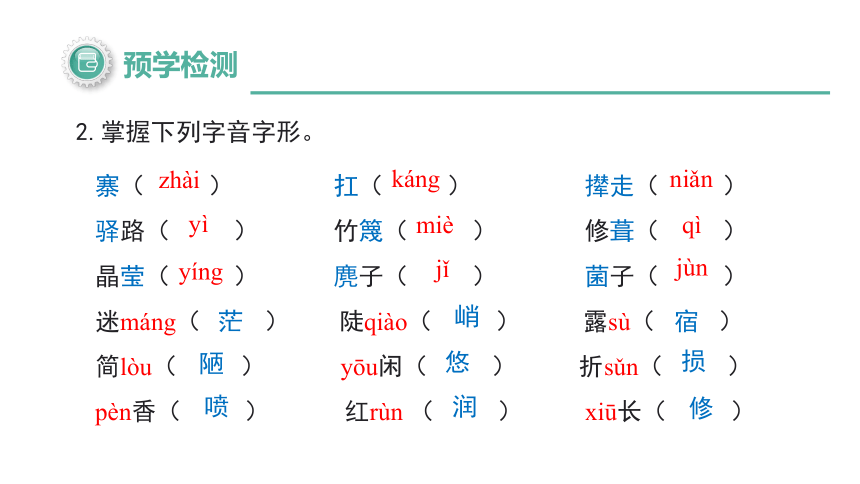

2.掌握下列字音字形。

寨( ) 扛( ) 撵走( )

驿路( ) 竹篾( ) 修葺( )

晶莹( ) 麂子( ) 菌子( )

迷máng( ) 陡qiào( ) 露sù( )

简lòu( ) yōu闲( ) 折sǔn( )

pèn香( ) 红rùn ( ) xiū长( )

zhài

káng

yì

niǎn

miè

qì

yíng

jǐ

jùn

茫

峭

宿

陋

悠

损

喷

润

修

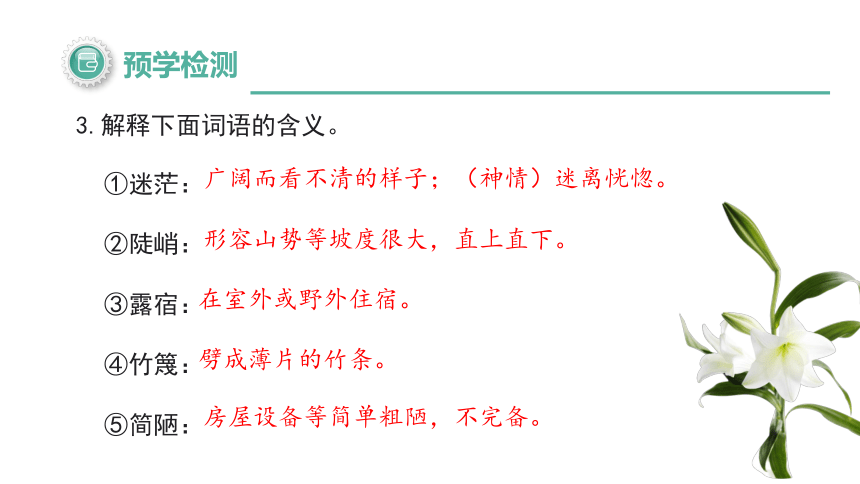

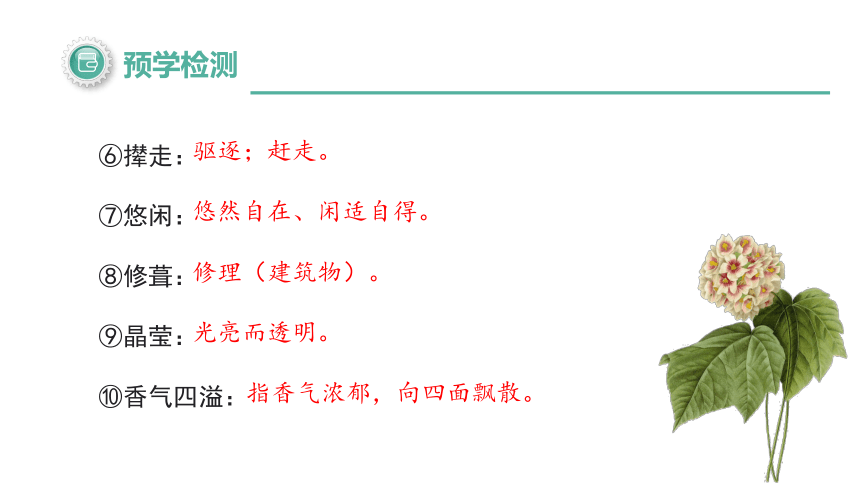

3.解释下面词语的含义。

房屋设备等简单粗陋,不完备。

广阔而看不清的样子;(神情)迷离恍惚。

形容山势等坡度很大,直上直下。

在室外或野外住宿。

劈成薄片的竹条。

①迷茫:

②陡峭:

③露宿:

④竹篾:

⑤简陋:

修理(建筑物)。

光亮而透明。

指香气浓郁,向四面飘散。

⑥撵走:

⑦悠闲:

⑧修葺:

⑨晶莹:

⑩香气四溢:

驱逐;赶走。

悠然自在、闲适自得。

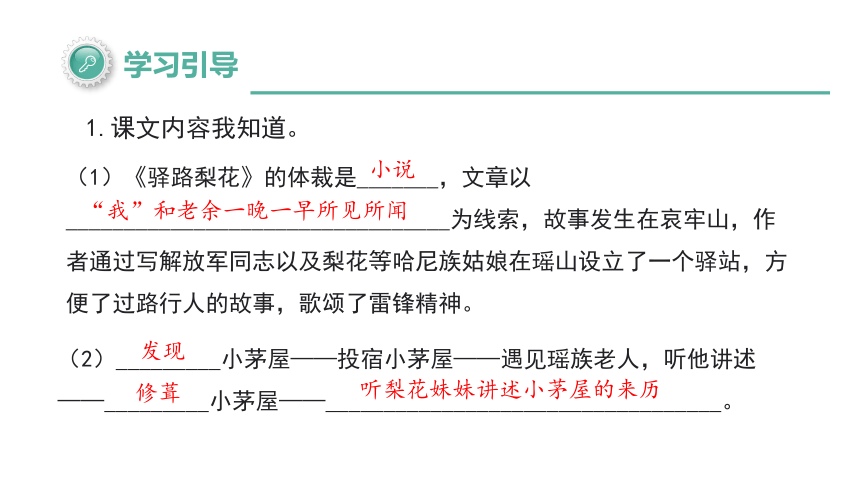

1.课文内容我知道。

(1)《驿路梨花》的体裁是_______,文章以_________________________________为线索,故事发生在哀牢山,作者通过写解放军同志以及梨花等哈尼族姑娘在瑶山设立了一个驿站,方便了过路行人的故事,歌颂了雷锋精神。

小说

“我”和老余一晚一早所见所闻

(2)_________小茅屋——投宿小茅屋——遇见瑶族老人,听他讲述

——_________小茅屋——__________________________________。

发现

修葺

听梨花妹妹讲述小茅屋的来历

第四部分(25-32段):

2.熟读课文,理清文章结构层次,概括各部分主要内容。

“我”和老余暮色中急于赶路,寻找投宿之处。

“我们”发现夜宿的小屋,猜测并感激小屋主人。

遇见梨花的妹妹。

点明主题。

第一部分(1-2段):

第二部分(3-26段):

第三部分(27-35段):

探究一:理清故事情节,鉴赏小说设置悬念的写作手法

1.请同学们分别按行文顺序和时间的先后顺序复述课文内容,简练概括即可。然后分组讨论哪一种顺序好一点,为什么?

2.文章围绕“两次误会、三个悬念、五件好事”来写,请同学们分别在文中找出来。

3.分小组议一议,文章设置这些误会和悬念有什么好处?

1.请同学们分别按行文顺序和时间的先后顺序复述课文内容,简练概括即可。然后分组讨论哪一种顺序好一点,为什么?

(1)文章思路

“我”和老余发现小茅屋

——瑶族老人为小屋送米

——“我们”一起修葺小茅屋

——梨花妹妹照看小茅屋

——梨花妹妹说十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋

——姐姐梨花照料小茅屋

(2)按时间顺序复述:

十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋,方便过路人

——哈尼族姑娘梨花照料小茅屋

——梨花出嫁后梨花妹妹继续照料小茅屋

——瑶族老人借住后送来大米

——“我们”路过这里住宿,修葺了小茅屋。

按文章的思路复述比较好。这样更能体现文章波澜起伏,引人入胜。

2.文章围绕“两次误会、三个悬念、五件好事”来写,请同学们分别在文中找出来。

两次误会:

(1)13-14自然段:误会瑶族老人是主人。

(2)30-32自然段:误会房子是哈尼小姑娘盖的。

三个悬念:

(1)7-8自然段:这是什么人的房子呢?

(2)12-14自然段:你猜这家主人是干什么的?

(3)29-32自然段:解放军叔叔为什么要建房子?

“五件好事”按人物出场顺序,分别是:

①十几年前解放军路过建小茅屋;

②梨花姑娘照料小茅屋;

③梨花姑娘出嫁后妹妹接着照料小茅屋;

④瑶族老人借住照看小茅屋;

⑤“我们”路过住宿,修屋。

3.分小组议一议,文章设置这些误会和悬念有什么好处?

悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,从“我”和老余发现小茅屋之后,全文便围绕“小茅屋的主人是谁”来推进故事情节的发展。

探究二:分析梨花的作用,理解小说的主题

1.本文中几次写到梨花?试找出来并说明作用。作者以“驿路梨花”为题用意何在?

2.本文的主题立意新颖,主要表现在哪些地方?请分小组讨论。

1.本文中几次写到梨花?试找出来并说明作用。作者以“驿路梨花”为题用意何在?

作用:烘托茅屋,带入优美意境。

作用:以梨花衬人美。

第一次实写飘落的梨花。

第二次虚写“我”梦见哈尼姑娘在梨花丛中歌唱。

作用:结尾再写梨花是对人物美好品质的赞美。引用诗句结尾,照应题目,深化主题,寓意深刻。

第三次实写“我”在人花相映时,想起陆游的诗句“驿路梨花处处开”。

“驿路梨花”引用南宋诗人陆游的诗句,吸引读者,也是全文的线索,语意双关,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中,小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征了助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

第一,作者把雷锋精神作为一种不断发扬、不断传递的过程加以展示,展现了这种精神经久不衰的生机和世代相传的生命力。如果作者只从一般的“学习雷锋”这个角度处理所选题材,未尝不可,但是很难写出新意。作者的目光并没有停留在这些相对独立的事件上,而是抓住它们之间连续十几年从未中断的内在联系,将这些事例勾连在一起,揭示出更深一层的主题。

2.本文的主题立意新颖,主要表现在哪些地方?请分小组讨论。

第二,作者善于把雷锋精神同生活中的美好现象、美好心灵融为一体来写,把方便过路人的深山茅屋作为雷锋精神的见证;把建造、照料小茅屋的行动作为雷锋精神的体现;把洁白、朴素的梨花作为雷锋精神的象征。这就把雷锋精神同中华民族的优良传统、优秀品质结合了起来,突破了一般的“学雷锋做好事”的窠臼,使作品的思想内容和艺术技巧都达到了一个新的高度。

人花相映

情景交融

刻画人物

正侧相依

见梨花

画梨花

赏梨花

点梨花

梦梨花

我们

老人

梨花的妹妹

解放军

梨花

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

“我们”在小屋中烧火做饭,“温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了”,表现出并不在屋的屋主帮助素不相识的“我们”解除了旅途当中的疲劳和饥饿,帮助了深山行路的人。

1.“我们”在小屋中做了什么?写这些要表现什么?

题目一语双关,字面上指驿路上的梨花,实指梨花其人、梨花精神(即雷锋精神)。这是以物喻人,使自然界梨花同小茅屋的主人相互辉映。在内容上点出了雷锋精神之花像梨花一样处处开放,从而深化了主题。

2.题目“驿路梨花”中的“梨花”除了指自然界的梨花外,还指什么?

生活不能没有花朵,人世间不能没有真情。我相信同学们见过最美的花朵,也遇见过最美的心灵……今天,让我们带着对美好生活的向往,一起去欣赏那一片美丽的梨树林,去认识那一颗颗美好的心灵。

驿路梨花

1.能理清文章故事情节,鉴赏小说设置悬念的写作手法。

2.能通过分析作者写梨花的作用,归纳小说主题。

1.预习课文,完成下面填空。

彭荆风,江西萍乡人,________作家。

《驿路梨花》写于1977年5月。那是5月间的一个下午,作者午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝陵使,_________________”的诗句时,一种想用文笔描述那和谐的过去的创作愿望油然而生,作者忙披衣起床抓过纸笔来写作。

当代

驿路梨花处处开

2.掌握下列字音字形。

寨( ) 扛( ) 撵走( )

驿路( ) 竹篾( ) 修葺( )

晶莹( ) 麂子( ) 菌子( )

迷máng( ) 陡qiào( ) 露sù( )

简lòu( ) yōu闲( ) 折sǔn( )

pèn香( ) 红rùn ( ) xiū长( )

zhài

káng

yì

niǎn

miè

qì

yíng

jǐ

jùn

茫

峭

宿

陋

悠

损

喷

润

修

3.解释下面词语的含义。

房屋设备等简单粗陋,不完备。

广阔而看不清的样子;(神情)迷离恍惚。

形容山势等坡度很大,直上直下。

在室外或野外住宿。

劈成薄片的竹条。

①迷茫:

②陡峭:

③露宿:

④竹篾:

⑤简陋:

修理(建筑物)。

光亮而透明。

指香气浓郁,向四面飘散。

⑥撵走:

⑦悠闲:

⑧修葺:

⑨晶莹:

⑩香气四溢:

驱逐;赶走。

悠然自在、闲适自得。

1.课文内容我知道。

(1)《驿路梨花》的体裁是_______,文章以_________________________________为线索,故事发生在哀牢山,作者通过写解放军同志以及梨花等哈尼族姑娘在瑶山设立了一个驿站,方便了过路行人的故事,歌颂了雷锋精神。

小说

“我”和老余一晚一早所见所闻

(2)_________小茅屋——投宿小茅屋——遇见瑶族老人,听他讲述

——_________小茅屋——__________________________________。

发现

修葺

听梨花妹妹讲述小茅屋的来历

第四部分(25-32段):

2.熟读课文,理清文章结构层次,概括各部分主要内容。

“我”和老余暮色中急于赶路,寻找投宿之处。

“我们”发现夜宿的小屋,猜测并感激小屋主人。

遇见梨花的妹妹。

点明主题。

第一部分(1-2段):

第二部分(3-26段):

第三部分(27-35段):

探究一:理清故事情节,鉴赏小说设置悬念的写作手法

1.请同学们分别按行文顺序和时间的先后顺序复述课文内容,简练概括即可。然后分组讨论哪一种顺序好一点,为什么?

2.文章围绕“两次误会、三个悬念、五件好事”来写,请同学们分别在文中找出来。

3.分小组议一议,文章设置这些误会和悬念有什么好处?

1.请同学们分别按行文顺序和时间的先后顺序复述课文内容,简练概括即可。然后分组讨论哪一种顺序好一点,为什么?

(1)文章思路

“我”和老余发现小茅屋

——瑶族老人为小屋送米

——“我们”一起修葺小茅屋

——梨花妹妹照看小茅屋

——梨花妹妹说十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋

——姐姐梨花照料小茅屋

(2)按时间顺序复述:

十多年前解放军路过这里并建造了小茅屋,方便过路人

——哈尼族姑娘梨花照料小茅屋

——梨花出嫁后梨花妹妹继续照料小茅屋

——瑶族老人借住后送来大米

——“我们”路过这里住宿,修葺了小茅屋。

按文章的思路复述比较好。这样更能体现文章波澜起伏,引人入胜。

2.文章围绕“两次误会、三个悬念、五件好事”来写,请同学们分别在文中找出来。

两次误会:

(1)13-14自然段:误会瑶族老人是主人。

(2)30-32自然段:误会房子是哈尼小姑娘盖的。

三个悬念:

(1)7-8自然段:这是什么人的房子呢?

(2)12-14自然段:你猜这家主人是干什么的?

(3)29-32自然段:解放军叔叔为什么要建房子?

“五件好事”按人物出场顺序,分别是:

①十几年前解放军路过建小茅屋;

②梨花姑娘照料小茅屋;

③梨花姑娘出嫁后妹妹接着照料小茅屋;

④瑶族老人借住照看小茅屋;

⑤“我们”路过住宿,修屋。

3.分小组议一议,文章设置这些误会和悬念有什么好处?

悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,从“我”和老余发现小茅屋之后,全文便围绕“小茅屋的主人是谁”来推进故事情节的发展。

探究二:分析梨花的作用,理解小说的主题

1.本文中几次写到梨花?试找出来并说明作用。作者以“驿路梨花”为题用意何在?

2.本文的主题立意新颖,主要表现在哪些地方?请分小组讨论。

1.本文中几次写到梨花?试找出来并说明作用。作者以“驿路梨花”为题用意何在?

作用:烘托茅屋,带入优美意境。

作用:以梨花衬人美。

第一次实写飘落的梨花。

第二次虚写“我”梦见哈尼姑娘在梨花丛中歌唱。

作用:结尾再写梨花是对人物美好品质的赞美。引用诗句结尾,照应题目,深化主题,寓意深刻。

第三次实写“我”在人花相映时,想起陆游的诗句“驿路梨花处处开”。

“驿路梨花”引用南宋诗人陆游的诗句,吸引读者,也是全文的线索,语意双关,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中,小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征了助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

第一,作者把雷锋精神作为一种不断发扬、不断传递的过程加以展示,展现了这种精神经久不衰的生机和世代相传的生命力。如果作者只从一般的“学习雷锋”这个角度处理所选题材,未尝不可,但是很难写出新意。作者的目光并没有停留在这些相对独立的事件上,而是抓住它们之间连续十几年从未中断的内在联系,将这些事例勾连在一起,揭示出更深一层的主题。

2.本文的主题立意新颖,主要表现在哪些地方?请分小组讨论。

第二,作者善于把雷锋精神同生活中的美好现象、美好心灵融为一体来写,把方便过路人的深山茅屋作为雷锋精神的见证;把建造、照料小茅屋的行动作为雷锋精神的体现;把洁白、朴素的梨花作为雷锋精神的象征。这就把雷锋精神同中华民族的优良传统、优秀品质结合了起来,突破了一般的“学雷锋做好事”的窠臼,使作品的思想内容和艺术技巧都达到了一个新的高度。

人花相映

情景交融

刻画人物

正侧相依

见梨花

画梨花

赏梨花

点梨花

梦梨花

我们

老人

梨花的妹妹

解放军

梨花

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

“我们”在小屋中烧火做饭,“温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水,把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了”,表现出并不在屋的屋主帮助素不相识的“我们”解除了旅途当中的疲劳和饥饿,帮助了深山行路的人。

1.“我们”在小屋中做了什么?写这些要表现什么?

题目一语双关,字面上指驿路上的梨花,实指梨花其人、梨花精神(即雷锋精神)。这是以物喻人,使自然界梨花同小茅屋的主人相互辉映。在内容上点出了雷锋精神之花像梨花一样处处开放,从而深化了主题。

2.题目“驿路梨花”中的“梨花”除了指自然界的梨花外,还指什么?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读