第2课 中华文化的世界意义 课件(共44张PPT)2024-2025学年高二历史统编版选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第2课 中华文化的世界意义 课件(共44张PPT)2024-2025学年高二历史统编版选择性必修3 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-01-16 21:47:44 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

中华文化的世界意义

《文化交流与传播》第一单元 源远流长的中华文化 第2课

课标导学

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

1

课程

标准

2

课程

目录

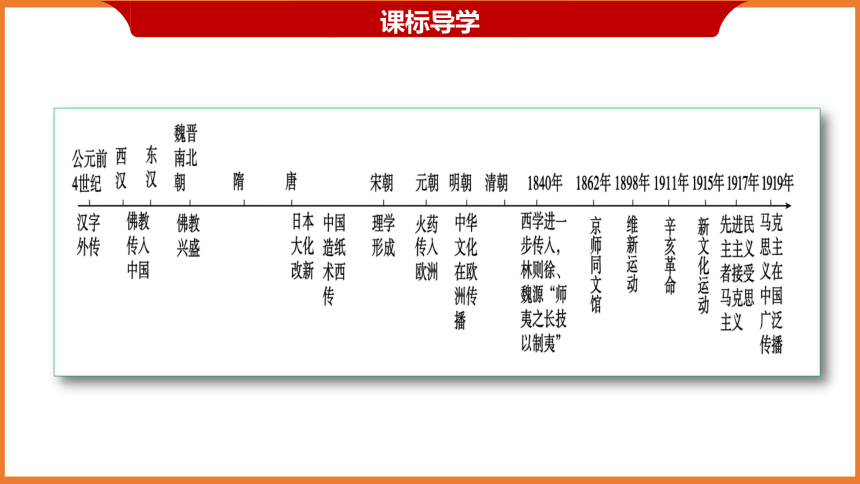

一、中华文化在交流中发展

二、中华文化对世界的影响

课标导学

一、中华文化在交流中发展

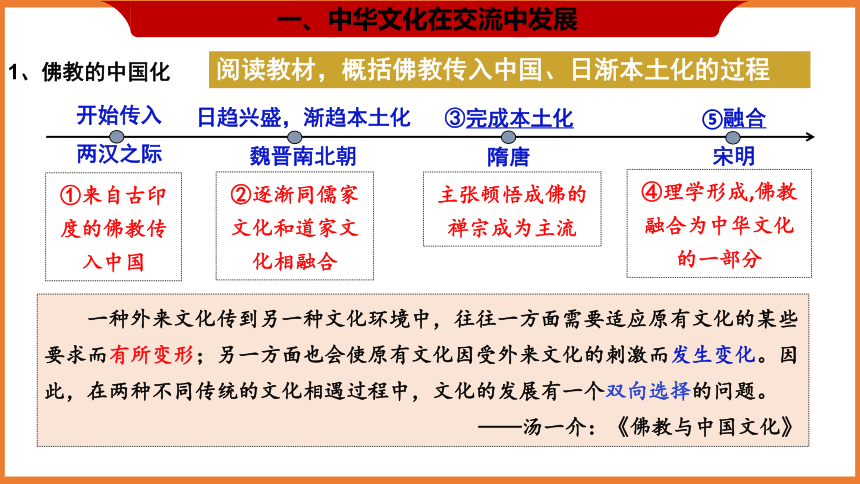

开始传入

两汉之际

日趋兴盛,渐趋本土化

魏晋南北朝

③完成本土化

隋唐

⑤融合

宋明

①来自古印度的佛教传入中国

②逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的禅宗成为主流

④理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

阅读教材,概括佛教传入中国、日渐本土化的过程

一种外来文化传到另一种文化环境中,往往一方面需要适应原有文化的某些要求而有所变形;另一方面也会使原有文化因受外来文化的刺激而发生变化。因此,在两种不同传统的文化相遇过程中,文化的发展有一个双向选择的问题。

——汤一介:《佛教与中国文化》

1、佛教的中国化

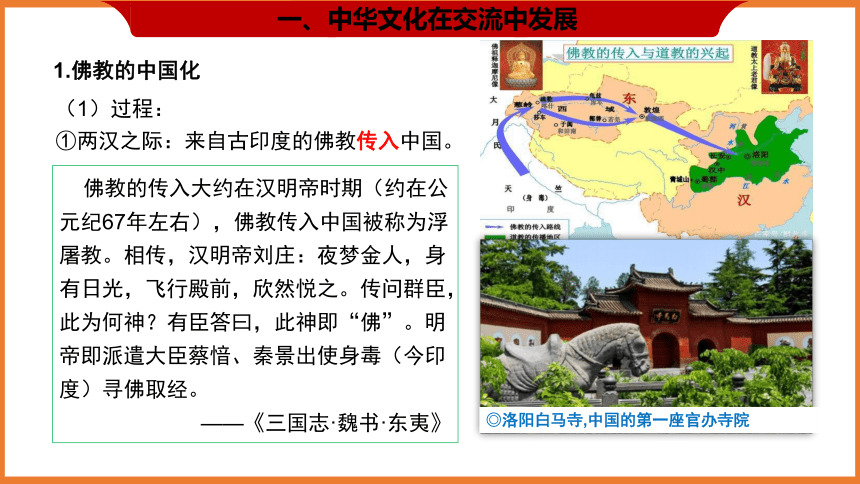

一、中华文化在交流中发展

(1)过程:

①两汉之际:来自古印度的佛教传入中国。

1.佛教的中国化

佛教的传入大约在汉明帝时期(约在公元纪67年左右),佛教传入中国被称为浮屠教。相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——《三国志·魏书·东夷》

◎洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

一、中华文化在交流中发展

②魏晋南北朝时期:

佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合。

材料一:魏晋南北朝时期,人民受尽统治阶级的压迫剥削,长期的战乱又给人民带来无穷的灾难,这种情况造成了宗教流行的土壤。各族统治者为了巩固统治和获得精神安慰,也有意识地提倡。

——朱绍侯《中国古代史》

始建于北魏太和十五年(公元491年),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

◎山西大同恒山悬空寺——三教融合

材料二:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

--马怀良《崩溃与重建中的困惑—魏晋风度研究》

思考:佛教传入后,为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

①社会动荡不安,天灾人祸不断,人民凄苦

②弥补中华传统文化不足

③满足人们精神慰藉的需求。

④统治者通过佛教控制人民,维护统治

一、中华文化在交流中发展

所谓佛学中国化,最要的是在其冲淡了宗教精神,加深了人生情味。 ——钱穆

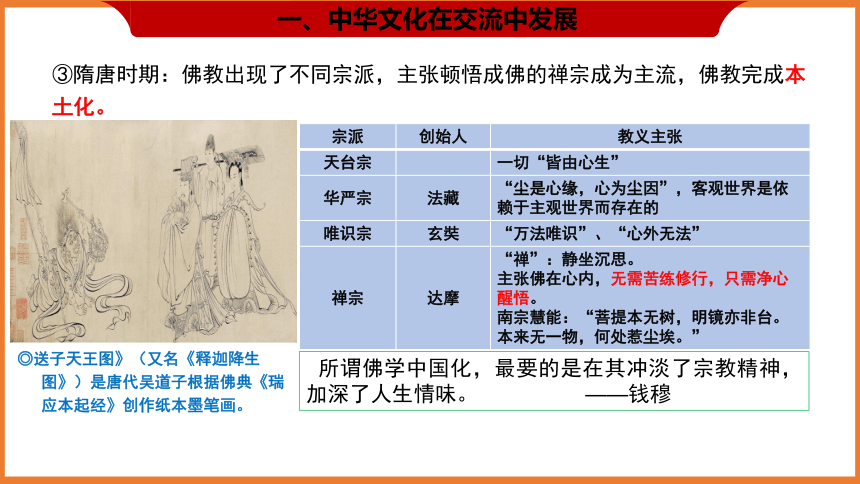

③隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

宗派 创始人 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界是依赖于主观世界而存在的

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”:静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

◎送子天王图》(又名《释迦降生图》)是唐代吴道子根据佛典《瑞应本起经》创作纸本墨笔画。

一、中华文化在交流中发展

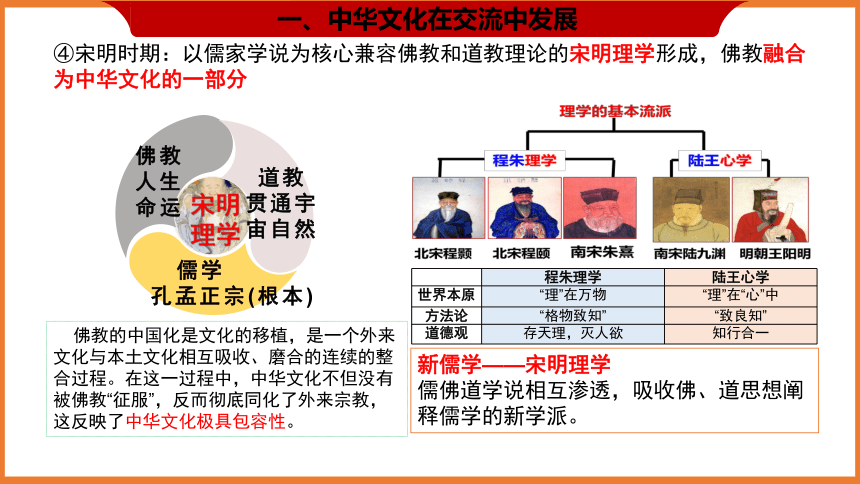

④宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

程朱理学 陆王心学

世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “致良知”

道德观 存天理,灭人欲 知行合一

新儒学——宋明理学

儒佛道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派。

佛教

人生

命运

儒学

孔孟正宗(根本)

道教

贯通宇

宙自然

宋明理学

佛教的中国化是文化的移植,是一个外来文化与本土文化相互吸收、磨合的连续的整合过程。在这一过程中,中华文化不但没有被佛教“征服”,反而彻底同化了外来宗教,这反映了中华文化极具包容性。

一、中华文化在交流中发展

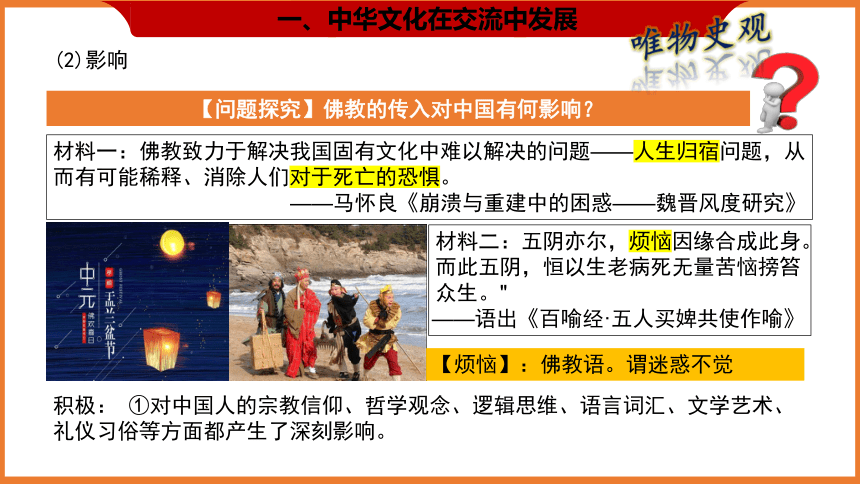

(2)影响

材料一:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

【问题探究】佛教的传入对中国有何影响?

材料二:五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

积极: ①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

唯物史观

一、中华文化在交流中发展

②文学、书法和绘画:

体现佛教的内容和理念,注重境界的表达。

◎ ·赵光辅 番王礼佛图

叹白发

唐·王维

宿昔朱颜成暮齿,

须臾白发变垂髫。

一生几许伤心事,

不向空门何处销。

柳公权《金刚经碑》

一、中华文化在交流中发展

③建筑艺术:

◎大同云冈石窟

◎河南洛阳龙门石窟

◎甘肃敦煌莫高窟壁画

中国的建筑艺术受佛教影响,又融人了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。如云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

一、中华文化在交流中发展

材料一: 竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)——范缜《神灭论》

消极:佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

材料二: 正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常;

不利于军队和官府发展;

寺庙奢侈,僧侣不检。

一、中华文化在交流中发展

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

②中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国的建筑艺术受佛教影响,创造出具有中国特色的佛教建筑。是中化文化的瑰宝。

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

(2)佛教的影响

一、中华文化在交流中发展

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”,人生在世有生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得苦、五阴盛苦等八苦。造成苦难的原因不是统治阶级的压迫和剥削,不是吃人的社会,而是“业”,提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅樂”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……佛教的基本思想是中国封建统治者所乐于接受和利用的。

——叶洵灶:《佛教在中国古代得以传播的原因》

★问题探究:为什么佛教能够在中国得以传播?

1、佛教文化的传入

一、中华文化在交流中发展

①中国传统儒学思想具有包容性、融合性;

②佛教与中国文化相融合,实现本土化

③适应统治者控制民心的需要,有利于维护统治。

2、概念阐释——西学东渐

西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

明末清初

"西学东来"

西学东渐

转型的时代

晚清(近代以来)

未构成实质性的威胁

构成了根本性的挑战

两个阶段)

利玛窦“西学东渐” 第一人

利玛窦,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是天主教在中国传教的最早传教士之一。

西学东渐

一、中华文化在交流中发展

2、西方文化的传入(西学东渐)

一、中华文化在交流中发展

明清之际

①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天

文等方面的人才来到中国。

材料 1601年,利玛窦身穿儒服来到北京城,受到了万历帝的优礼。他在北京住了十年,连续译著了《几何原本》《乾坤体义》《圆融较义》《万国舆图》等图书,其中有一些是与徐光启、李之藻等合译。

——摘编自颐长声《传教士与近代中国》

2、西学东渐

19世纪中叶

①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。

②设立京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制

造总局翻译馆。(洋务运动)

材料 从教育方针讲,它培养的不再是求取功名走读书做官之路的封建士子,而是适应时代要求,掌握先进科学技术和军事知识的近代人才。如福州船政学堂先后培养出628名航船、造船、蒸汽机制造方面的管理、驾驶及工程技术人员,为发展中国造船业和创建近代海军做出重大贡献。——孙春芝《略论洋务运动与中国教育近代化》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

19C末20C初

①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,开国会设议院,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

材料 梁启超主张改革法制,应该“采西人之意,行中国之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路,既要吸收西方法律文化的优秀成果,也要批判继承中国传统法律文化遗产。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

20世纪早期

①新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

材料 马克思主义学说很符合中国国情,很能够指导中国革命找到一个正确的道路,它是经过种种选择比较之后,它不是一个人,是一批人,是当时的先进知识分子,期中主要是思想先进的青年人,要救国救民,大家共同认定的。——《思想解放史录》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

【知识归纳】 近代中国向西方学习的历程

层次 派别和代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 师夷长技以制夷 编译书籍

仿制西方战舰

地主阶级 中体西用 师夷长技以自强 洋务运动

制度 资产阶级维新派 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级革命派 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级激进 民主与科学 新文化运动

无产阶级 马克思主义 新民主主义革命

一、中华文化在交流中发展

材料一 16世纪后两个世纪,数百名以罗马教皇为首的耶稣会传教士来华传教,以传教士为媒介,促成了中国古代历史上首次大规模交流活动。明朝末年,朝廷开设历局,聘请传教士参与,修成《崇祯历书》,颁行天下。康熙亲政后,传教士南怀仁出任钦天监监副,掌管监务,专用西洋法。清朝时期,梅文鼎融会中西,对传统九章算术和西洋数学取长补短,著成《中西算学通》。康熙47年,在传教士主持下我国首次用近代科学方法绘成《皇舆权览图》。乾隆26年,法国传教士蒋友仁手绘《坤舆全图》,详细介绍哥白尼“日心说”。与西学东渐同时,中学也开始西传。中国的茶叶、丝绸、瓷器、漆器,甚至壁纸、轿子、折扇等手工艺品在欧洲风行一时,成为上流社会争奇斗富的象征;传教士从中国寄回和带来的大量报告、书简、著述以及翻译书籍纷纷问世。如《中国通史》、《孔子传》、《中国孝道》、《中华帝国全志》等。

——摘自张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一概括清初中西文化交流的特点。

特点:①以传教士为传播媒介;

③文化交流的内容具有差异性:西学东渐以传播天主教和天文地理为主;中学西传以中国手工业品和传统文化为主;

②文化交流具有同时性、平等性和融合性。

一、中华文化在交流中发展

材料二 19世纪40年代至20世纪初,清廷屡战屡败,一系列不平等条约的签订使“天朝上国”门户大开,“海禁”与“教禁”已成往事。传教士传教及出版活动开始由南洋、东南沿海一带“光明正大”地“踏入”宁波、上海、北京、汉口等腹地,大量传教士书刊如雨后春笋般涌现。19世纪40至90年代,传教士共创办中外文报刊 170 余种,占中国同时期报刊总数的95%。1868年9月,林乐知创办《中国教会新报》以“联络教会,造就信徒”。可该刊宗教信息逐年下降,非宗教信息逐年升。1872年8月更名为《教会新报》,开始脱离“神理”传播的旨归。1874年9月又更名为《万国公报》,成为“推广与泰西有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊”。 ——摘自吴琼 戴海波《晚清传教士报刊实践及历史价值》

(2)根据材料一、二概括晚清西学东渐的重大变化,结合所学知识分析原因。

变化:①内容上:由主要传播天文地理知识到介绍西方自然科学、社会科学。

③途径上:由向统治者、士人个别介绍西学到著书立说、创办报刊等大 众媒体向社会传播西学。

④背景上:从闭关自守下渗透西学到大变局下宣传西学。

②地域上:由深入统治中心到从通商口岸开始传播。

一、中华文化在交流中发展

材料二 19世纪40年代至20世纪初,清廷屡战屡败,一系列不平等条约的签订使“天朝上国”门户大开,“海禁”与“教禁”已成往事。传教士传教及出版活动开始由南洋、东南沿海一带“光明正大”地“踏入”宁波、上海、北京、汉口等腹地,大量传教士书刊如雨后春笋般涌现。19世纪40至90年代,传教士共创办中外文报刊 170 余种,占中国同时期报刊总数的95%。1868年9月,林乐知创办《中国教会新报》以“联络教会,造就信徒”。可该刊宗教信息逐年下降,非宗教信息逐年升。1872年8月更名为《教会新报》,开始脱离“神理”传播的旨归。1874年9月又更名为《万国公报》,成为“推广与泰西有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊”。 ——摘自吴琼 戴海波《晚清传教士报刊实践及历史价值》

(2)根据材料一、二概括晚清西学东渐的重大变化,结合所学知识分析原因。

原因:清初①全球航路开辟和早期殖民扩张,传播天主教的使命;②西方近代科学的兴起和发展;③中国手工业技术和传统文化走在世界先列;④统治者的喜好和支持。

晚清①工业革命后,西方殖民者对外寻求商品市场和原料产地,武力打开中国国门;②19世纪西方近代科技取得迅猛发展;③中国自然经济的落后;④欧洲启蒙思想的发展和资本主义制度在世界范围内确立。

一、中华文化在交流中发展

明末清初 近代

背景 ①受新航路开辟和早期殖民扩张影响; ②传教士传教的需要; ①工业革命后列强为商品输出、资本输出,蓄意侵华;

②救亡图存的需要;

传播主体 西方传教士如利玛窦、汤若望、南怀仁 参与主体广泛,包括官员、知识分子、民族资产阶级等;

接受群体 少部分知识分子如徐光启 群体不断扩大,由被动接受到主动选择

内容 西方科技为主 从器物到制度再到文化层层深入

影响 文化上东西双向交流,开阔眼界但没有使中国产生根本性变革 促进中国社会近代化的转型

【知识拓展】明清之际的西学东渐与清末民初西学东渐的比较

一、中华文化在交流中发展

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

1.对亚洲的影响

(1)汉字:

①时间:公元前4世纪—公元3世纪

②表现:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字。

◎韩国谚文

谚文,韩国称为韩字,北朝鲜称为朝鲜字。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。

◎日本平假名与片假名

假名,“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义。汉字为“真名”。

◎越南喃字

喃字,是古越南民间一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

① 3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行

②隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学

(2)儒学

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。李朝开国至其末期正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。成均馆大学名列2022QS世界大学排名第97名,其历史可追溯至于1398年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆,是最初的国家级教育机关

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

二、中华文化对世界的影响

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展

(3)佛教

◎鉴真与唐招提寺

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”这四句偈语深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

◎日本支援湖北高校物资

上书“山川异域,风月同天”

《送柴侍御》

王昌龄

沅水通波接武冈,

送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,

明月何曾是两乡。

◎中国援助日本物资

上书“青山一道,同担风雨”

二、中华文化对世界的影响

社会制度:朝鲜的政治制度基本模仿中国;7世纪日本大化改新,推行度,都以唐制为蓝本

教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

(4)制度

材料一:日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

材料二:新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

二、中华文化对世界的影响

日本京都

【历史纵横】日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。

韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

(5)社会生活:

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、习俗等方面,也深受唐文化影响。

(6)移民:

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

韩国首尔景福宫

◎印尼三宝垄

P11【学思之窗】体会中华文化对朝鲜、日本的影响

这两首诗都是外国人使用汉字创作的律诗,不仅在字句押韵、平仄、对仗等方面严格按照律诗格式要求,还在诗中使用了历史典故,充分体现了作者对中华文化和历史的熟悉和理解,反映了中华文化对朝鲜、日本的深刻影响。

二、中华文化对世界的影响

(1)科技:火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲。粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

2.对欧洲的影响

二、中华文化对世界的影响

【合作探究】

材料 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣,著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所效仿

——周晚菲《启蒙运动时期的“中国热”》

★根据材料并结合所学,说明法国启蒙思想家推崇中国文化的历史背景,谈谈你对东西方文明的认识

(1)背景:

①西欧资本主义经济发展②文艺复兴、宗教改革进一步解放思想③资产阶级反对封建神权和专制统治的需要④中国儒家思想的优秀成分,具有借鉴价值

(2)认识:

①文明没有优秀之分,东西方文明都创造了辉煌的成就②不同文明间的交流有利于世界文明的发展;③文明发展应该体现出继承性、包容性和开放性。

二、中华文化对世界的影响

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类中华文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

学习拓展

审题:中华文化的当代价值

举例:

科技:青蒿素、杂交水稻

国际关系:和平共处五项原则;一带一路;人类命运共同体。

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的恐怖主义、新殖民主义等问题,以推动人类命运共同体的构建。

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类中华文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

学习拓展

审题:中华文化的当代价值

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧。

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石。

二、中华文化对世界的影响

中韩端午“申遗”之争

2005年,韩国申报的江陵端午祭被世界教科文组织指定为人类口头和无形遗产。当时国内很多人都愤愤不平,误以为韩国抢注了中国端午节,导致中国无法申遗。后来才知道,原来韩国端午祭和中国端午节是两码事。

韩国江陵端午祭的游艺活动、表演等,都有着浓厚的韩国民俗特色。而中国端午节的许多习俗,像吃粽子、划龙舟、纪念屈原、喝雄黄酒等,在韩国的江陵端午祭中并不存在。

现代韩国的“端午祭”除了时间是在五月初五外,基本和我们的传统端午节毫无关系,并且也未影响“中国端午节”于2009年申遗成功。此次争端警惕国人:在构建文化自信的同时要摒弃文化优越论,保持批判性的思考,形成知性的力量,令中华文化永葆生命力。

二、中华文化对世界的影响

探究:中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的问题,以推动人类命运共同体的构建。

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界

师夷长技以制夷

维新思想

三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

课堂小结

1、孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

课堂练习

2、美国学者德克·卜德曾这样描述某项发明:“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。”“世界受蔡候的恩惠要比受许多更知名的人的恩惠更大”。对该项发明阐述最准确的是( )

A.促进了地理大发现

B.炸毁了封建骑士阶层

C.推动了工业革命的开展

D.促进了欧洲文化发展

课堂练习

3、17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明

A.儒家思想被西方学者普遍接受

B.中国传统文化在西方引起关注

C.西文化交流限于传教士之间

D.儒家思想推动了西方政治革命

课堂练习

4、20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时

A.知识界对中国社会性质的认识相同

B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注

D.马克思主义思想方法得到传播

课堂练习

5、伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

课堂练习

本节内容结束

THANKS

中华文化的世界意义

《文化交流与传播》第一单元 源远流长的中华文化 第2课

课标导学

从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

1

课程

标准

2

课程

目录

一、中华文化在交流中发展

二、中华文化对世界的影响

课标导学

一、中华文化在交流中发展

开始传入

两汉之际

日趋兴盛,渐趋本土化

魏晋南北朝

③完成本土化

隋唐

⑤融合

宋明

①来自古印度的佛教传入中国

②逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的禅宗成为主流

④理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

阅读教材,概括佛教传入中国、日渐本土化的过程

一种外来文化传到另一种文化环境中,往往一方面需要适应原有文化的某些要求而有所变形;另一方面也会使原有文化因受外来文化的刺激而发生变化。因此,在两种不同传统的文化相遇过程中,文化的发展有一个双向选择的问题。

——汤一介:《佛教与中国文化》

1、佛教的中国化

一、中华文化在交流中发展

(1)过程:

①两汉之际:来自古印度的佛教传入中国。

1.佛教的中国化

佛教的传入大约在汉明帝时期(约在公元纪67年左右),佛教传入中国被称为浮屠教。相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——《三国志·魏书·东夷》

◎洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

一、中华文化在交流中发展

②魏晋南北朝时期:

佛教日趋兴盛,逐渐同儒家文化和道家文化相融合。

材料一:魏晋南北朝时期,人民受尽统治阶级的压迫剥削,长期的战乱又给人民带来无穷的灾难,这种情况造成了宗教流行的土壤。各族统治者为了巩固统治和获得精神安慰,也有意识地提倡。

——朱绍侯《中国古代史》

始建于北魏太和十五年(公元491年),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

◎山西大同恒山悬空寺——三教融合

材料二:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

--马怀良《崩溃与重建中的困惑—魏晋风度研究》

思考:佛教传入后,为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

①社会动荡不安,天灾人祸不断,人民凄苦

②弥补中华传统文化不足

③满足人们精神慰藉的需求。

④统治者通过佛教控制人民,维护统治

一、中华文化在交流中发展

所谓佛学中国化,最要的是在其冲淡了宗教精神,加深了人生情味。 ——钱穆

③隋唐时期:佛教出现了不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成本土化。

宗派 创始人 教义主张

天台宗 一切“皆由心生”

华严宗 法藏 “尘是心缘,心为尘因”,客观世界是依赖于主观世界而存在的

唯识宗 玄奘 “万法唯识”、“心外无法”

禅宗 达摩 “禅”:静坐沉思。

主张佛在心内,无需苦练修行,只需净心醒悟。

南宗慧能:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”

◎送子天王图》(又名《释迦降生图》)是唐代吴道子根据佛典《瑞应本起经》创作纸本墨笔画。

一、中华文化在交流中发展

④宋明时期:以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

程朱理学 陆王心学

世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “致良知”

道德观 存天理,灭人欲 知行合一

新儒学——宋明理学

儒佛道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派。

佛教

人生

命运

儒学

孔孟正宗(根本)

道教

贯通宇

宙自然

宋明理学

佛教的中国化是文化的移植,是一个外来文化与本土文化相互吸收、磨合的连续的整合过程。在这一过程中,中华文化不但没有被佛教“征服”,反而彻底同化了外来宗教,这反映了中华文化极具包容性。

一、中华文化在交流中发展

(2)影响

材料一:佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》

【问题探究】佛教的传入对中国有何影响?

材料二:五阴亦尔,烦恼因缘合成此身。而此五阴,恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。"

——语出《百喻经·五人买婢共使作喻》

积极: ①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

【烦恼】:佛教语。谓迷惑不觉

唯物史观

一、中华文化在交流中发展

②文学、书法和绘画:

体现佛教的内容和理念,注重境界的表达。

◎ ·赵光辅 番王礼佛图

叹白发

唐·王维

宿昔朱颜成暮齿,

须臾白发变垂髫。

一生几许伤心事,

不向空门何处销。

柳公权《金刚经碑》

一、中华文化在交流中发展

③建筑艺术:

◎大同云冈石窟

◎河南洛阳龙门石窟

◎甘肃敦煌莫高窟壁画

中国的建筑艺术受佛教影响,又融人了中国传统建筑特色,创造出具有中国特色的佛教建筑。如云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶,也是中华文化的瑰宝。

一、中华文化在交流中发展

材料一: 竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)——范缜《神灭论》

消极:佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

材料二: 正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥极。 ——《魏书·释老志》

不利于国家的赋税徭役

出世态度有悖于儒家伦理纲常;

不利于军队和官府发展;

寺庙奢侈,僧侣不检。

一、中华文化在交流中发展

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

②中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国的建筑艺术受佛教影响,创造出具有中国特色的佛教建筑。是中化文化的瑰宝。

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

(2)佛教的影响

一、中华文化在交流中发展

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”,人生在世有生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得苦、五阴盛苦等八苦。造成苦难的原因不是统治阶级的压迫和剥削,不是吃人的社会,而是“业”,提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅樂”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……佛教的基本思想是中国封建统治者所乐于接受和利用的。

——叶洵灶:《佛教在中国古代得以传播的原因》

★问题探究:为什么佛教能够在中国得以传播?

1、佛教文化的传入

一、中华文化在交流中发展

①中国传统儒学思想具有包容性、融合性;

②佛教与中国文化相融合,实现本土化

③适应统治者控制民心的需要,有利于维护统治。

2、概念阐释——西学东渐

西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

明末清初

"西学东来"

西学东渐

转型的时代

晚清(近代以来)

未构成实质性的威胁

构成了根本性的挑战

两个阶段)

利玛窦“西学东渐” 第一人

利玛窦,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是天主教在中国传教的最早传教士之一。

西学东渐

一、中华文化在交流中发展

2、西方文化的传入(西学东渐)

一、中华文化在交流中发展

明清之际

①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。

②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天

文等方面的人才来到中国。

材料 1601年,利玛窦身穿儒服来到北京城,受到了万历帝的优礼。他在北京住了十年,连续译著了《几何原本》《乾坤体义》《圆融较义》《万国舆图》等图书,其中有一些是与徐光启、李之藻等合译。

——摘编自颐长声《传教士与近代中国》

2、西学东渐

19世纪中叶

①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。

②设立京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制

造总局翻译馆。(洋务运动)

材料 从教育方针讲,它培养的不再是求取功名走读书做官之路的封建士子,而是适应时代要求,掌握先进科学技术和军事知识的近代人才。如福州船政学堂先后培养出628名航船、造船、蒸汽机制造方面的管理、驾驶及工程技术人员,为发展中国造船业和创建近代海军做出重大贡献。——孙春芝《略论洋务运动与中国教育近代化》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

19C末20C初

①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,开国会设议院,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

材料 梁启超主张改革法制,应该“采西人之意,行中国之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路,既要吸收西方法律文化的优秀成果,也要批判继承中国传统法律文化遗产。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

20世纪早期

①新文化运动开始,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想。

②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等先进的民主主义者开始接受马克思主义。五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

材料 马克思主义学说很符合中国国情,很能够指导中国革命找到一个正确的道路,它是经过种种选择比较之后,它不是一个人,是一批人,是当时的先进知识分子,期中主要是思想先进的青年人,要救国救民,大家共同认定的。——《思想解放史录》

2、西学东渐

一、中华文化在交流中发展

【知识归纳】 近代中国向西方学习的历程

层次 派别和代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级 师夷长技以制夷 编译书籍

仿制西方战舰

地主阶级 中体西用 师夷长技以自强 洋务运动

制度 资产阶级维新派 和平改良,君主立宪 戊戌变法

资产阶级革命派 暴力革命,民主共和 辛亥革命

思想 资产阶级激进 民主与科学 新文化运动

无产阶级 马克思主义 新民主主义革命

一、中华文化在交流中发展

材料一 16世纪后两个世纪,数百名以罗马教皇为首的耶稣会传教士来华传教,以传教士为媒介,促成了中国古代历史上首次大规模交流活动。明朝末年,朝廷开设历局,聘请传教士参与,修成《崇祯历书》,颁行天下。康熙亲政后,传教士南怀仁出任钦天监监副,掌管监务,专用西洋法。清朝时期,梅文鼎融会中西,对传统九章算术和西洋数学取长补短,著成《中西算学通》。康熙47年,在传教士主持下我国首次用近代科学方法绘成《皇舆权览图》。乾隆26年,法国传教士蒋友仁手绘《坤舆全图》,详细介绍哥白尼“日心说”。与西学东渐同时,中学也开始西传。中国的茶叶、丝绸、瓷器、漆器,甚至壁纸、轿子、折扇等手工艺品在欧洲风行一时,成为上流社会争奇斗富的象征;传教士从中国寄回和带来的大量报告、书简、著述以及翻译书籍纷纷问世。如《中国通史》、《孔子传》、《中国孝道》、《中华帝国全志》等。

——摘自张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一概括清初中西文化交流的特点。

特点:①以传教士为传播媒介;

③文化交流的内容具有差异性:西学东渐以传播天主教和天文地理为主;中学西传以中国手工业品和传统文化为主;

②文化交流具有同时性、平等性和融合性。

一、中华文化在交流中发展

材料二 19世纪40年代至20世纪初,清廷屡战屡败,一系列不平等条约的签订使“天朝上国”门户大开,“海禁”与“教禁”已成往事。传教士传教及出版活动开始由南洋、东南沿海一带“光明正大”地“踏入”宁波、上海、北京、汉口等腹地,大量传教士书刊如雨后春笋般涌现。19世纪40至90年代,传教士共创办中外文报刊 170 余种,占中国同时期报刊总数的95%。1868年9月,林乐知创办《中国教会新报》以“联络教会,造就信徒”。可该刊宗教信息逐年下降,非宗教信息逐年升。1872年8月更名为《教会新报》,开始脱离“神理”传播的旨归。1874年9月又更名为《万国公报》,成为“推广与泰西有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊”。 ——摘自吴琼 戴海波《晚清传教士报刊实践及历史价值》

(2)根据材料一、二概括晚清西学东渐的重大变化,结合所学知识分析原因。

变化:①内容上:由主要传播天文地理知识到介绍西方自然科学、社会科学。

③途径上:由向统治者、士人个别介绍西学到著书立说、创办报刊等大 众媒体向社会传播西学。

④背景上:从闭关自守下渗透西学到大变局下宣传西学。

②地域上:由深入统治中心到从通商口岸开始传播。

一、中华文化在交流中发展

材料二 19世纪40年代至20世纪初,清廷屡战屡败,一系列不平等条约的签订使“天朝上国”门户大开,“海禁”与“教禁”已成往事。传教士传教及出版活动开始由南洋、东南沿海一带“光明正大”地“踏入”宁波、上海、北京、汉口等腹地,大量传教士书刊如雨后春笋般涌现。19世纪40至90年代,传教士共创办中外文报刊 170 余种,占中国同时期报刊总数的95%。1868年9月,林乐知创办《中国教会新报》以“联络教会,造就信徒”。可该刊宗教信息逐年下降,非宗教信息逐年升。1872年8月更名为《教会新报》,开始脱离“神理”传播的旨归。1874年9月又更名为《万国公报》,成为“推广与泰西有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊”。 ——摘自吴琼 戴海波《晚清传教士报刊实践及历史价值》

(2)根据材料一、二概括晚清西学东渐的重大变化,结合所学知识分析原因。

原因:清初①全球航路开辟和早期殖民扩张,传播天主教的使命;②西方近代科学的兴起和发展;③中国手工业技术和传统文化走在世界先列;④统治者的喜好和支持。

晚清①工业革命后,西方殖民者对外寻求商品市场和原料产地,武力打开中国国门;②19世纪西方近代科技取得迅猛发展;③中国自然经济的落后;④欧洲启蒙思想的发展和资本主义制度在世界范围内确立。

一、中华文化在交流中发展

明末清初 近代

背景 ①受新航路开辟和早期殖民扩张影响; ②传教士传教的需要; ①工业革命后列强为商品输出、资本输出,蓄意侵华;

②救亡图存的需要;

传播主体 西方传教士如利玛窦、汤若望、南怀仁 参与主体广泛,包括官员、知识分子、民族资产阶级等;

接受群体 少部分知识分子如徐光启 群体不断扩大,由被动接受到主动选择

内容 西方科技为主 从器物到制度再到文化层层深入

影响 文化上东西双向交流,开阔眼界但没有使中国产生根本性变革 促进中国社会近代化的转型

【知识拓展】明清之际的西学东渐与清末民初西学东渐的比较

一、中华文化在交流中发展

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

1.对亚洲的影响

(1)汉字:

①时间:公元前4世纪—公元3世纪

②表现:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字。

◎韩国谚文

谚文,韩国称为韩字,北朝鲜称为朝鲜字。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。

◎日本平假名与片假名

假名,“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义。汉字为“真名”。

◎越南喃字

喃字,是古越南民间一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

① 3-5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行

②隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学

(2)儒学

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。李朝开国至其末期正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。成均馆大学名列2022QS世界大学排名第97名,其历史可追溯至于1398年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆,是最初的国家级教育机关

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

二、中华文化对世界的影响

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展

(3)佛教

◎鉴真与唐招提寺

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”这四句偈语深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

◎日本支援湖北高校物资

上书“山川异域,风月同天”

《送柴侍御》

王昌龄

沅水通波接武冈,

送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,

明月何曾是两乡。

◎中国援助日本物资

上书“青山一道,同担风雨”

二、中华文化对世界的影响

社会制度:朝鲜的政治制度基本模仿中国;7世纪日本大化改新,推行度,都以唐制为蓝本

教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

(4)制度

材料一:日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

材料二:新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

二、中华文化对世界的影响

日本京都

【历史纵横】日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。

韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

(5)社会生活:

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、习俗等方面,也深受唐文化影响。

(6)移民:

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。郑和下西洋的壮举,扩大并加深了中华文化的影响。

韩国首尔景福宫

◎印尼三宝垄

P11【学思之窗】体会中华文化对朝鲜、日本的影响

这两首诗都是外国人使用汉字创作的律诗,不仅在字句押韵、平仄、对仗等方面严格按照律诗格式要求,还在诗中使用了历史典故,充分体现了作者对中华文化和历史的熟悉和理解,反映了中华文化对朝鲜、日本的深刻影响。

二、中华文化对世界的影响

(1)科技:火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲。粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

2.对欧洲的影响

二、中华文化对世界的影响

【合作探究】

材料 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣,著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所效仿

——周晚菲《启蒙运动时期的“中国热”》

★根据材料并结合所学,说明法国启蒙思想家推崇中国文化的历史背景,谈谈你对东西方文明的认识

(1)背景:

①西欧资本主义经济发展②文艺复兴、宗教改革进一步解放思想③资产阶级反对封建神权和专制统治的需要④中国儒家思想的优秀成分,具有借鉴价值

(2)认识:

①文明没有优秀之分,东西方文明都创造了辉煌的成就②不同文明间的交流有利于世界文明的发展;③文明发展应该体现出继承性、包容性和开放性。

二、中华文化对世界的影响

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类中华文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

学习拓展

审题:中华文化的当代价值

举例:

科技:青蒿素、杂交水稻

国际关系:和平共处五项原则;一带一路;人类命运共同体。

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的恐怖主义、新殖民主义等问题,以推动人类命运共同体的构建。

中华文化作为世界主要文化之一,源远流长,博大精深。经过数千年的连续发展,中华文化不仅在过去为人类中华文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出着自己的贡献。

结合所学,联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

学习拓展

审题:中华文化的当代价值

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧。

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石。

二、中华文化对世界的影响

中韩端午“申遗”之争

2005年,韩国申报的江陵端午祭被世界教科文组织指定为人类口头和无形遗产。当时国内很多人都愤愤不平,误以为韩国抢注了中国端午节,导致中国无法申遗。后来才知道,原来韩国端午祭和中国端午节是两码事。

韩国江陵端午祭的游艺活动、表演等,都有着浓厚的韩国民俗特色。而中国端午节的许多习俗,像吃粽子、划龙舟、纪念屈原、喝雄黄酒等,在韩国的江陵端午祭中并不存在。

现代韩国的“端午祭”除了时间是在五月初五外,基本和我们的传统端午节毫无关系,并且也未影响“中国端午节”于2009年申遗成功。此次争端警惕国人:在构建文化自信的同时要摒弃文化优越论,保持批判性的思考,形成知性的力量,令中华文化永葆生命力。

二、中华文化对世界的影响

探究:中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

①中华文化所蕴含的自然人文精神,为当今世界人民解决自然问题提供了智慧

②中华文化主张的国家交往间的利益相关、合作共赢和和平共处等价值理念,是构筑和平稳定的世界秩序的文化基石

③中华优秀传统文化所包含的价值目标符合世界人民对美好生活的向往,有利于解决各国人民所共同面临的问题,以推动人类命运共同体的构建。

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界

师夷长技以制夷

维新思想

三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

课堂小结

1、孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

课堂练习

2、美国学者德克·卜德曾这样描述某项发明:“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。”“世界受蔡候的恩惠要比受许多更知名的人的恩惠更大”。对该项发明阐述最准确的是( )

A.促进了地理大发现

B.炸毁了封建骑士阶层

C.推动了工业革命的开展

D.促进了欧洲文化发展

课堂练习

3、17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。这表明

A.儒家思想被西方学者普遍接受

B.中国传统文化在西方引起关注

C.西文化交流限于传教士之间

D.儒家思想推动了西方政治革命

课堂练习

4、20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何,他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时

A.知识界对中国社会性质的认识相同

B.官僚资本主义在中国迅速膨胀

C.经济理论问题引起民众的普遍关注

D.马克思主义思想方法得到传播

课堂练习

5、伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

课堂练习

本节内容结束

THANKS

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享