4.2 世界的聚落 课时基础练(含答案)2024-2025学年地理湘教版七年级上册

文档属性

| 名称 | 4.2 世界的聚落 课时基础练(含答案)2024-2025学年地理湘教版七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 169.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-01-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课时 世界的聚落

【情境创生】 陶渊明的《桃花源记》中这样描写桃花源:“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通(田间小路交错相通),鸡犬相闻……”请简要描述桃花源的景观特征。

【基础堂清·回归教材】

知识点一 聚落的景观特征

1聚落的主要形式包括 ( )

A.城镇和乡村 B.城镇和城市

C.乡村和村庄 D.乡村和集镇

2【教材素材·拓展】 城镇聚落与乡村聚落相比,其最主要的差异是 ( )

A.房屋建筑的差异

B.经济收入的差异

C.人口数量的差异

D.劳动生产方式的差异

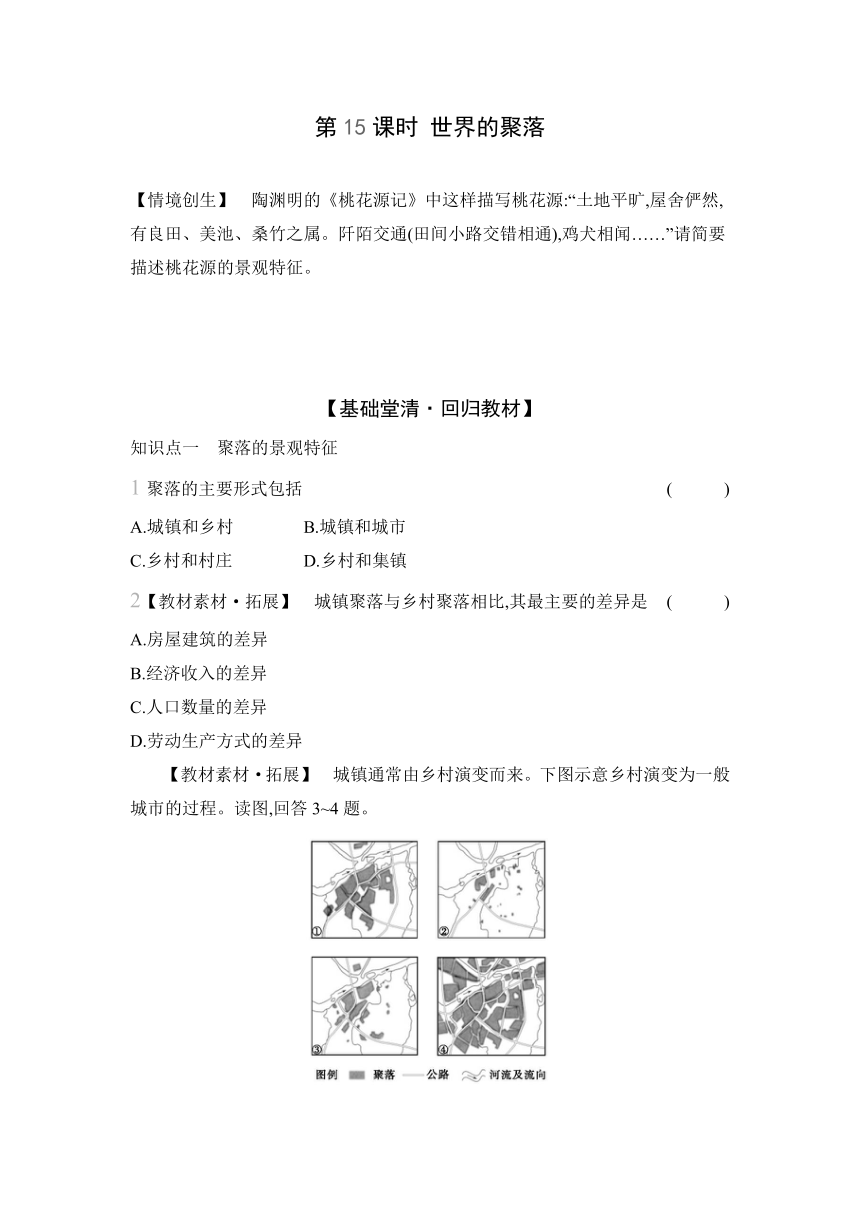

【教材素材·拓展】 城镇通常由乡村演变而来。下图示意乡村演变为一般城市的过程。读图,回答3~4题。

3乡村演变为一般城市的过程通常是 ( )

A.①②③④ B.②③①④

C.③①④② D.④①③②

4图示区域的聚落或沿河分布,或沿公路分布,这两种分布方式的共同优势是 ( )

A.交通便利 B.取水方便

C.土壤肥沃 D.地势低平

知识点二 聚落与地理环境

5下列关于聚落与地理环境的描述,正确的有 ( )

①早期的聚落大多依山傍水,沿河流、山麓或道路分布

②在牧区,定居聚落、季节性聚落和游牧的帐幕聚落兼而有之

③在农区或林区,聚落通常是季节性聚落

④民居的建筑风格与地理环境关系不大,与社会经济生活关系密切

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

【素养日清·链接中考】

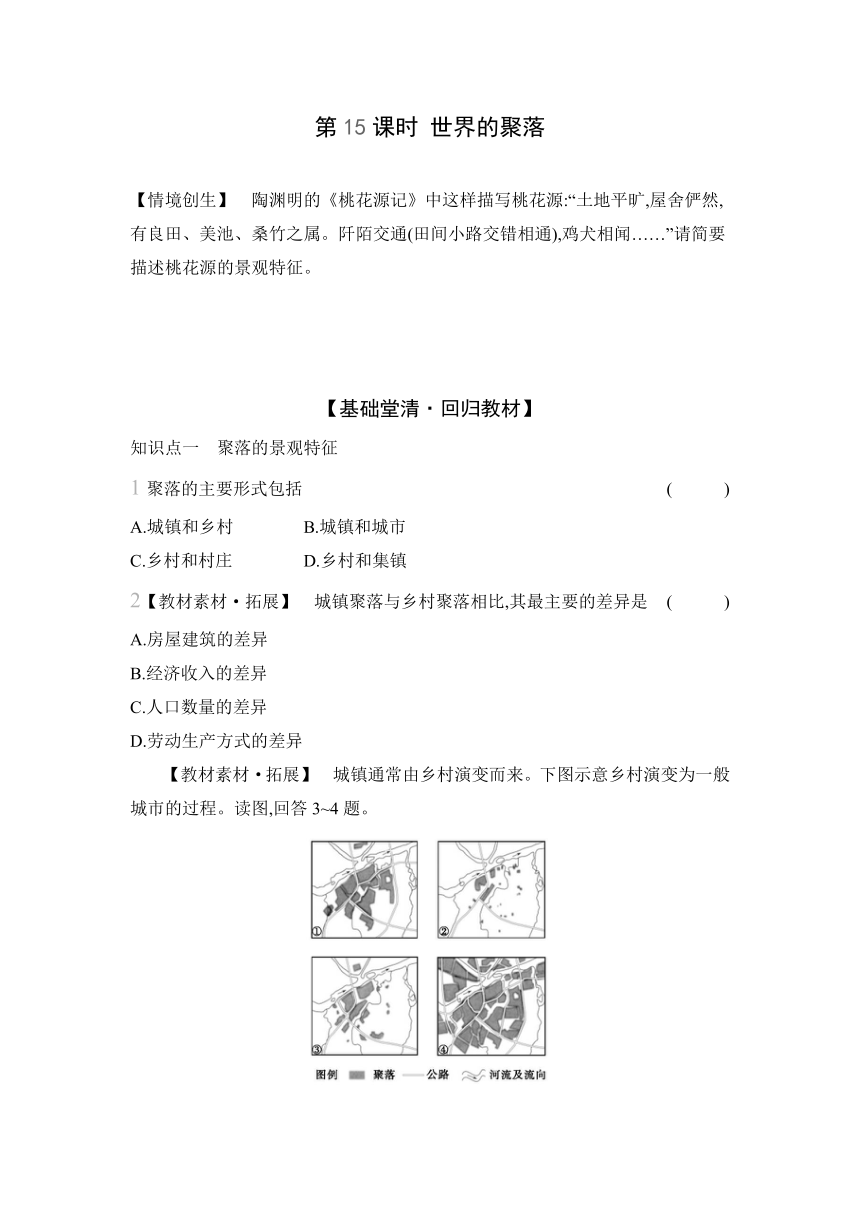

(中考真题)“象屋”是非洲撒哈拉以南地区某部落的传统民居,房子以竹、草为主要用料,手工编织而成。尖顶下方隆起似大象“鼻子”,是入口遮阳篷;两侧有两个供空气流通的孔,似大象“眼睛”。右图为“象屋”景观图。读图,回答6~7题。

6“象屋”特点与当地自然环境对应正确的是 ( )

A.“鼻子”——防寒保暖

B.“眼睛”——利于采光

C.“身体”——就地取材

D.“头顶”——防止风沙

7如今,“象屋”编织手艺面临失传,保护和开发该传统民居的合理措施有 ( )

①培训专业人才,传承营造技艺

②改善居住环境,全部拆除改建

③大力开发商业,发展特色旅游

④保护民居特色,传承地域文化

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

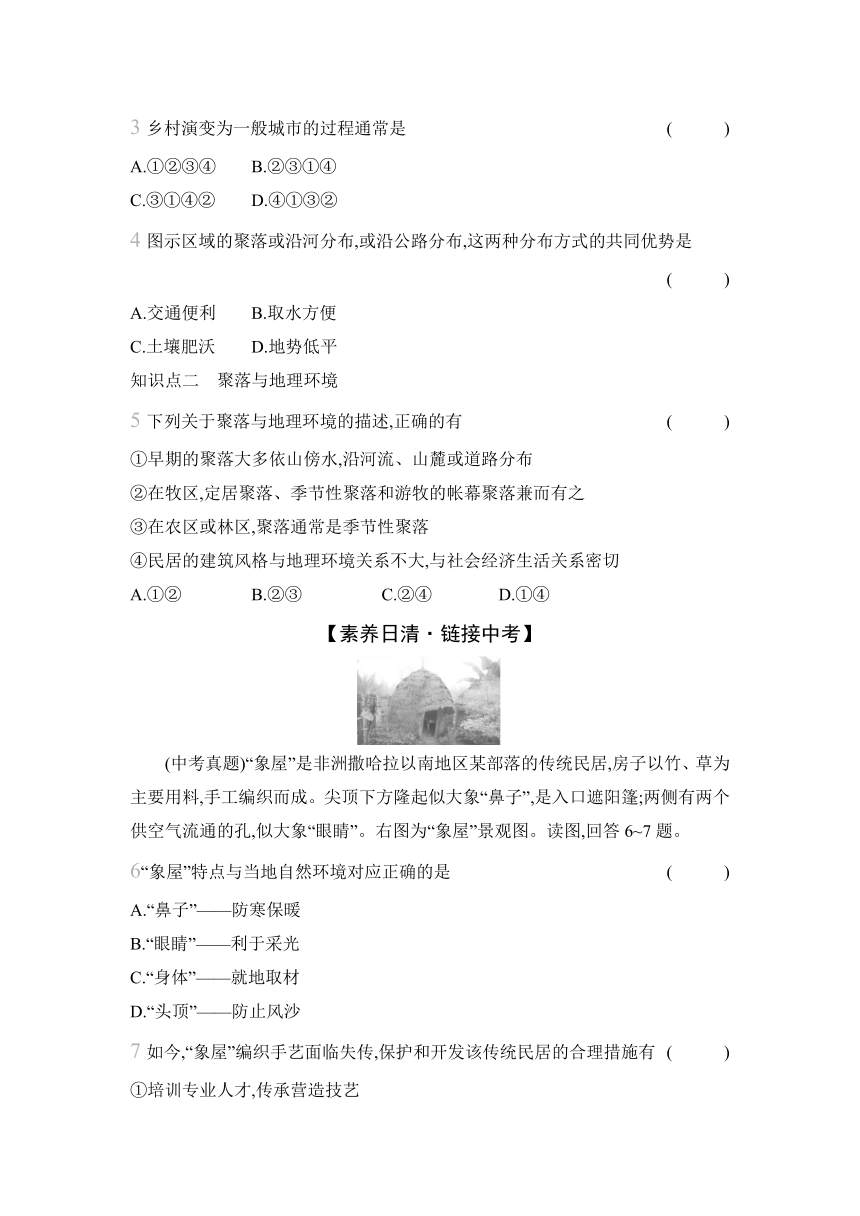

某地的五个聚落形成和发展的历史悠久,至今仍保留了大量的古建筑。读该地等高线与聚落分布示意图,回答8~9题。

8图示甲、乙、丙、丁四个聚落中,发展条件最好、规模最大的一个是 ( )

A.甲聚落 B.乙聚落

C.丙聚落 D.丁聚落

9据调查,在五个聚落中丁聚落保存得最为完好,原因是丁聚落 ( )

A.气候湿热 B.地势平坦

C.交通闭塞 D.经济发展快

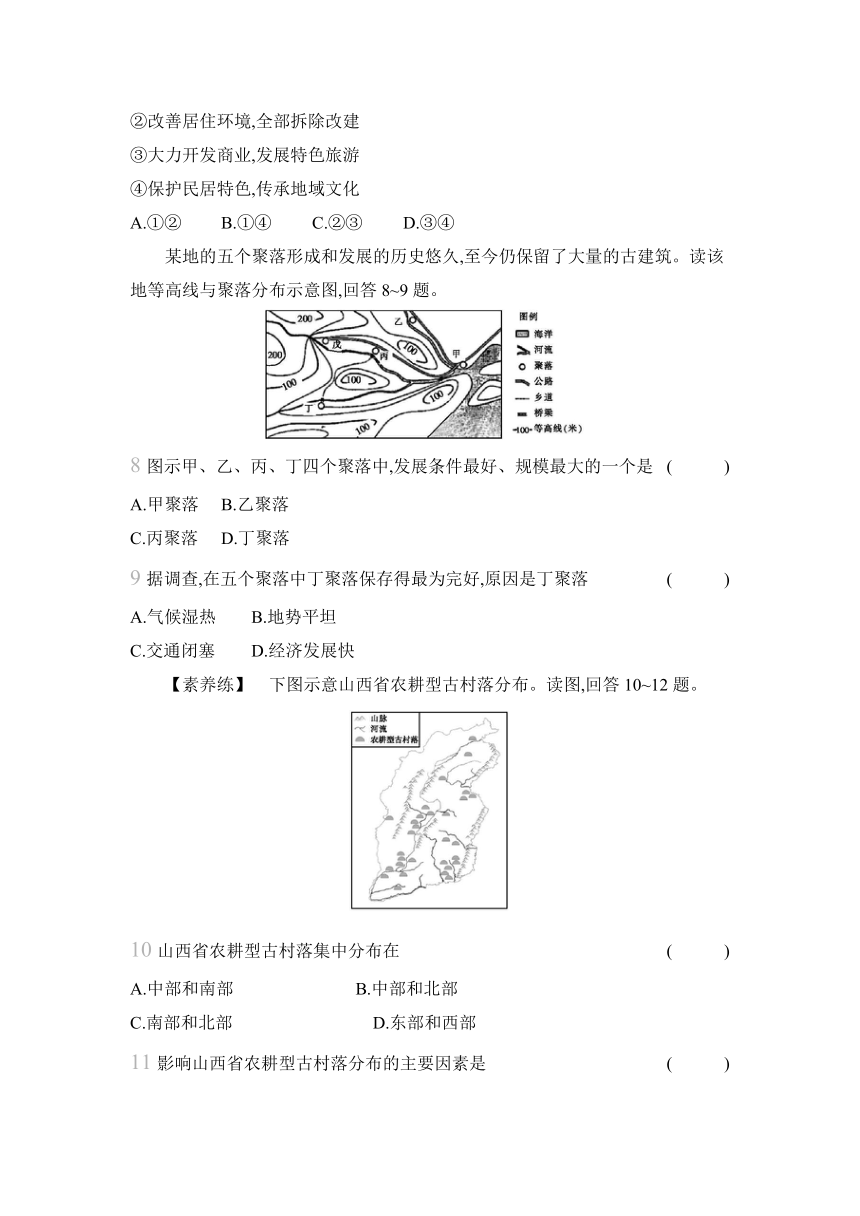

【素养练】 下图示意山西省农耕型古村落分布。读图,回答10~12题。

10山西省农耕型古村落集中分布在 ( )

A.中部和南部 B.中部和北部

C.南部和北部 D.东部和西部

11影响山西省农耕型古村落分布的主要因素是 ( )

A.气候、水源 B.矿产、土壤

C.地形、矿产 D.地形、水源

12下列传统民居中,能反映山西省自然环境特点的是 ( )

A.冰屋 B.高架屋

C.地坑院 D.蒙古包

13某地理兴趣小组,对影响聚落形成的因素进行了相关探究,请参照下面两幅图,结合所学知识,回答下列问题。

探究主题 环境对聚落的形成与发展的影响。

探究过程

探究一 水源对聚落的形成与发展的影响。

(1)世界文明多为大河文明,如中华文明起源于黄河流域,又如沙漠中聚落的选址一般在水源附近的绿洲;同时,水源影响交通运输,所以,聚落多分布于 _________交汇处。

探究二 气候对聚落的形成与发展的影响。

(2)气候温和湿润的地区人口稠密,聚落较多,且规模较大;而气候_________的两极、干燥的沙漠地区和气候_________的热带雨林聚落较少。

探究三 地形对聚落的形成与发展的影响。

(3)平原地区的聚落多呈_________ (团块状/条带状);山区聚落多沿山麓、谷地延伸,呈_________(团块状/条带状)。某地不同坡度乡村聚落数量统计图反映出该地坡度_________(填数值范围)的区域聚落数量最多。

探究四 其他因素对聚落的形成与发展的影响。

(4)从某聚落形成与发展的演变过程图可以看出,影响其形态变化的主要因素是_________条件。

探究结论

(5)聚落的形成与环境密切相关。一般来说,在水源充足、气候温和湿润、土壤_________、地形_________的地方易形成聚落。

第15课时 世界的聚落

情境创生

村落房屋密度小且低矮;有农田,以农业生产为主;道路狭窄、稀少等。

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A

9.C 10.A 11.D 12.C

13.(1)河流

(2)寒冷 湿热

(3)团块状 条带状 10°—15°

(4)交通

(5)肥沃 平坦

解析:第(1)问,读图分析,水源的有无、远近影响农业灌溉,以及人类生活饮用水;同时,水源影响交通运输,所以聚落多分布于河流交汇处。第(2)问,气候温和湿润的地区聚居的人口多,聚落也较多,且规模较大;气候寒冷的两极(纬度高,气温低)、干燥的沙漠地区(全年炎热少雨)和气候湿热的热带雨林地区(全年高温多雨)人口少,聚落也少。这说明聚落的形成深受气候的影响。第(3)问,读图分析,在一些平原地区,聚落规模较大,人口众多,房屋密集,因此聚落多呈团块状,而山区聚落多沿山麓、谷地延伸,呈条带状;某地不同坡度乡村聚落数量统计图中,坡度10°—15°的区域聚落数量最多,约1 200个。第(4)问,读某聚落形成与发展的演变过程图可知,公路线路增加,聚落沿着交通线路发展,规模越来越大,影响聚落形态变化的主要因素是交通条件。第(5)问,读图分析,聚落的形成与环境密切相关。一般来说,在水源充足、气候温和湿润、土壤肥沃、地形平坦、自然资源丰富、交通便利等地方比较容易形成聚落。

【情境创生】 陶渊明的《桃花源记》中这样描写桃花源:“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通(田间小路交错相通),鸡犬相闻……”请简要描述桃花源的景观特征。

【基础堂清·回归教材】

知识点一 聚落的景观特征

1聚落的主要形式包括 ( )

A.城镇和乡村 B.城镇和城市

C.乡村和村庄 D.乡村和集镇

2【教材素材·拓展】 城镇聚落与乡村聚落相比,其最主要的差异是 ( )

A.房屋建筑的差异

B.经济收入的差异

C.人口数量的差异

D.劳动生产方式的差异

【教材素材·拓展】 城镇通常由乡村演变而来。下图示意乡村演变为一般城市的过程。读图,回答3~4题。

3乡村演变为一般城市的过程通常是 ( )

A.①②③④ B.②③①④

C.③①④② D.④①③②

4图示区域的聚落或沿河分布,或沿公路分布,这两种分布方式的共同优势是 ( )

A.交通便利 B.取水方便

C.土壤肥沃 D.地势低平

知识点二 聚落与地理环境

5下列关于聚落与地理环境的描述,正确的有 ( )

①早期的聚落大多依山傍水,沿河流、山麓或道路分布

②在牧区,定居聚落、季节性聚落和游牧的帐幕聚落兼而有之

③在农区或林区,聚落通常是季节性聚落

④民居的建筑风格与地理环境关系不大,与社会经济生活关系密切

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

【素养日清·链接中考】

(中考真题)“象屋”是非洲撒哈拉以南地区某部落的传统民居,房子以竹、草为主要用料,手工编织而成。尖顶下方隆起似大象“鼻子”,是入口遮阳篷;两侧有两个供空气流通的孔,似大象“眼睛”。右图为“象屋”景观图。读图,回答6~7题。

6“象屋”特点与当地自然环境对应正确的是 ( )

A.“鼻子”——防寒保暖

B.“眼睛”——利于采光

C.“身体”——就地取材

D.“头顶”——防止风沙

7如今,“象屋”编织手艺面临失传,保护和开发该传统民居的合理措施有 ( )

①培训专业人才,传承营造技艺

②改善居住环境,全部拆除改建

③大力开发商业,发展特色旅游

④保护民居特色,传承地域文化

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

某地的五个聚落形成和发展的历史悠久,至今仍保留了大量的古建筑。读该地等高线与聚落分布示意图,回答8~9题。

8图示甲、乙、丙、丁四个聚落中,发展条件最好、规模最大的一个是 ( )

A.甲聚落 B.乙聚落

C.丙聚落 D.丁聚落

9据调查,在五个聚落中丁聚落保存得最为完好,原因是丁聚落 ( )

A.气候湿热 B.地势平坦

C.交通闭塞 D.经济发展快

【素养练】 下图示意山西省农耕型古村落分布。读图,回答10~12题。

10山西省农耕型古村落集中分布在 ( )

A.中部和南部 B.中部和北部

C.南部和北部 D.东部和西部

11影响山西省农耕型古村落分布的主要因素是 ( )

A.气候、水源 B.矿产、土壤

C.地形、矿产 D.地形、水源

12下列传统民居中,能反映山西省自然环境特点的是 ( )

A.冰屋 B.高架屋

C.地坑院 D.蒙古包

13某地理兴趣小组,对影响聚落形成的因素进行了相关探究,请参照下面两幅图,结合所学知识,回答下列问题。

探究主题 环境对聚落的形成与发展的影响。

探究过程

探究一 水源对聚落的形成与发展的影响。

(1)世界文明多为大河文明,如中华文明起源于黄河流域,又如沙漠中聚落的选址一般在水源附近的绿洲;同时,水源影响交通运输,所以,聚落多分布于 _________交汇处。

探究二 气候对聚落的形成与发展的影响。

(2)气候温和湿润的地区人口稠密,聚落较多,且规模较大;而气候_________的两极、干燥的沙漠地区和气候_________的热带雨林聚落较少。

探究三 地形对聚落的形成与发展的影响。

(3)平原地区的聚落多呈_________ (团块状/条带状);山区聚落多沿山麓、谷地延伸,呈_________(团块状/条带状)。某地不同坡度乡村聚落数量统计图反映出该地坡度_________(填数值范围)的区域聚落数量最多。

探究四 其他因素对聚落的形成与发展的影响。

(4)从某聚落形成与发展的演变过程图可以看出,影响其形态变化的主要因素是_________条件。

探究结论

(5)聚落的形成与环境密切相关。一般来说,在水源充足、气候温和湿润、土壤_________、地形_________的地方易形成聚落。

第15课时 世界的聚落

情境创生

村落房屋密度小且低矮;有农田,以农业生产为主;道路狭窄、稀少等。

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A

9.C 10.A 11.D 12.C

13.(1)河流

(2)寒冷 湿热

(3)团块状 条带状 10°—15°

(4)交通

(5)肥沃 平坦

解析:第(1)问,读图分析,水源的有无、远近影响农业灌溉,以及人类生活饮用水;同时,水源影响交通运输,所以聚落多分布于河流交汇处。第(2)问,气候温和湿润的地区聚居的人口多,聚落也较多,且规模较大;气候寒冷的两极(纬度高,气温低)、干燥的沙漠地区(全年炎热少雨)和气候湿热的热带雨林地区(全年高温多雨)人口少,聚落也少。这说明聚落的形成深受气候的影响。第(3)问,读图分析,在一些平原地区,聚落规模较大,人口众多,房屋密集,因此聚落多呈团块状,而山区聚落多沿山麓、谷地延伸,呈条带状;某地不同坡度乡村聚落数量统计图中,坡度10°—15°的区域聚落数量最多,约1 200个。第(4)问,读某聚落形成与发展的演变过程图可知,公路线路增加,聚落沿着交通线路发展,规模越来越大,影响聚落形态变化的主要因素是交通条件。第(5)问,读图分析,聚落的形成与环境密切相关。一般来说,在水源充足、气候温和湿润、土壤肥沃、地形平坦、自然资源丰富、交通便利等地方比较容易形成聚落。

同课章节目录