1.2精耕细作的传统农业2010-2015年高考真题(附详细解答和分析)

文档属性

| 名称 | 1.2精耕细作的传统农业2010-2015年高考真题(附详细解答和分析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 548.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-20 15:49:23 | ||

图片预览

文档简介

第2课 精耕细作的传统农业

一、选择题

2015年题组

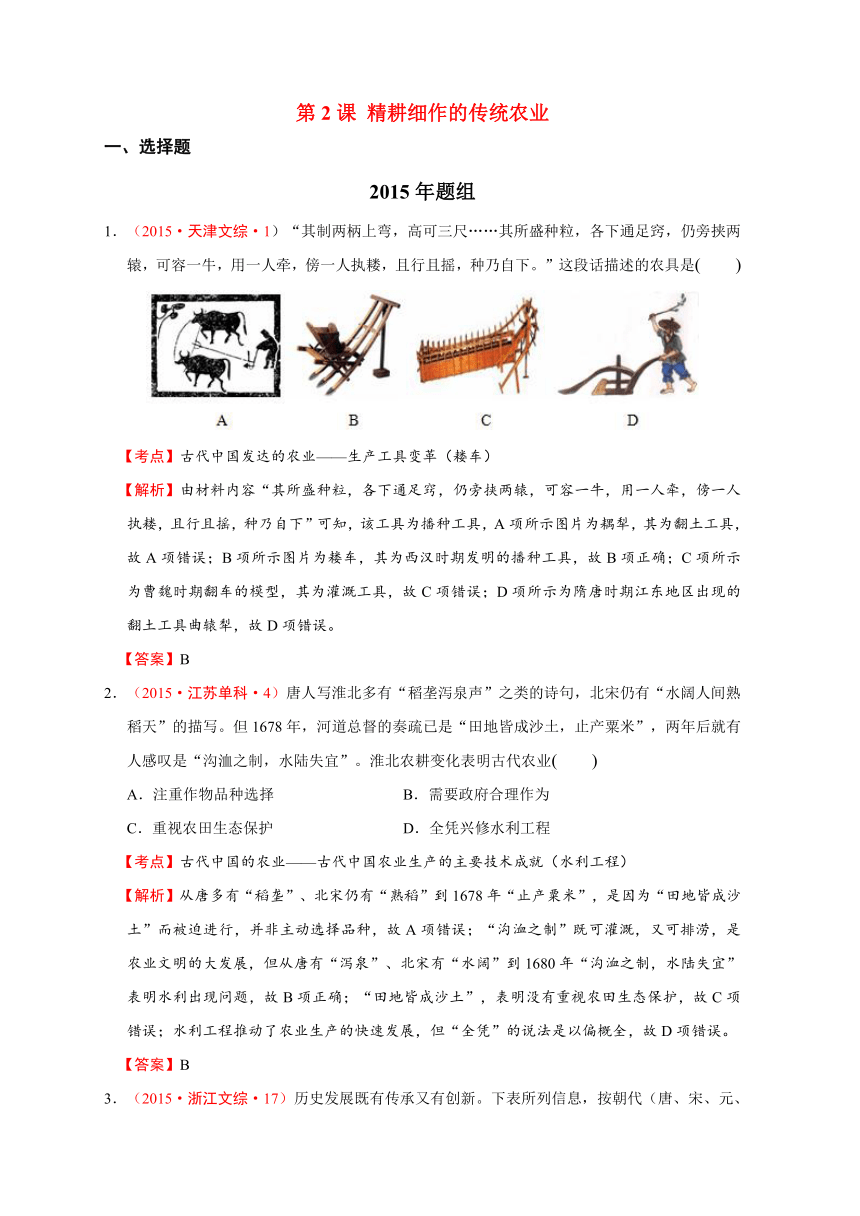

1.(2015·天津文综·1)“其制两柄上弯,高可三尺……其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下。”这段话描述的农具是( )

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网"

【考点】古代中国发达的农业——生产工具变革(耧车)

【解析】由材料内容“其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下”可知,该工具为播种工具,A项所示图片为耦犁,其为翻土工具,故A项错误;B项所示图片为耧车,其为西汉时期发明的播种工具,故B项正确;C项所示为曹魏时期翻车的模型,其为灌溉工具,故C项错误;D项所示为隋唐时期江东地区出现的翻土工具曲辕犁,故D项错误。

【答案】B

2.(2015·江苏单科·4)唐人写淮北多有“稻垄泻泉声”之类的诗句,北宋仍有“水阔人间熟稻天”的描写。但1678年,河道总督的奏疏已是“田地皆成沙土,止产粟米”,两年后就有人感叹是“沟洫之制,水陆失宜”。淮北农耕变化表明古代农业( )

A.注重作物品种选择 B.需要政府合理作为

C.重视农田生态保护 D.全凭兴修水利工程

【考点】古代中国的农业——古代中国农业生产的主要技术成就(水利工程)

【解析】从唐多有“稻垄”、北宋仍有“熟稻”到1678年“止产粟米”,是因为“田地皆成沙土”而被迫进行,并非主动选择品种,故A项错误;“沟洫之制”既可灌溉,又可排涝,是农业文明的大发展,但从唐有“泻泉”、北宋有“水阔”到1680年“沟洫之制,水陆失宜”表明水利出现问题,故B项正确;“田地皆成沙土”,表明没有重视农田生态保护,故C项错误;水利工程推动了农业生产的快速发展,但“全凭”的说法是以偏概全,故D项错误。

【答案】B

3.(2015·浙江文综·17)历史发展既有传承又有创新。下表所列信息,按朝代(唐、宋、元、明)先后排列正确的是( )

① 通政司、复社、都察院、风力水车

② 政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车

③ 枢密院、土司、木活字、监察御史

④ 中书门下、三司使、《武经总要》、草市

A.②③④① B.②④③① C.③②①④ D.④②①③

【考点】汉到元政治制度的演变;古代中国农业的主要耕作方式——灌溉工具变革;古代中国商业的发展——草市;古代中国的科技成就——四大发明(印刷术)

【解析】①通政司、复社、都察院、风力水车出现于明朝;②政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车出现于唐朝;③枢密院、土司、木活字、监察御史出现于元朝;④中书门下、三司使、《武经总要》、草市出现在宋朝,依照唐、宋、元、明顺序排列,选择B项符合题意。

【答案】B

4.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·24)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

【考点】古代中国的经济——小农经济

【解析】战国时期农业劳动生产率提高,农业收益增加,使得以家庭为单位,自给自足的生产成为可能,从而促进了个体小农经济的形成,故A项正确;战国时期的重农抑商政策抑制了手工业和商业的发展,与农业收益的增加无直接关系,故B项错误;畜力与铁制农具的使用导致农业收益的增加,故C项错误;国家抑制土地兼并的措施,阻碍了大土地所有制的成长,与农业收益的增加无直接关系,故D项错误。

【答案】A

5.(2015·广东文综·14)史载:明代江南昆山县的农家,“麻缕机织之事,则男子素习焉,妇人或不如也”,但乡村妇女“凡耕耘、刈获、桔槔之事,与男子共其劳”。这则材料反映了当时( )

A.小农经济的生产方式 B.资本主义的萌芽

C.男尊女卑的社会秩序 D.官营手工业的主导地位

【考点】古代中国的经济——小农经济

【解析】古文意思是“用织机织布这些事,男子很早就学会了,有些妇女织布甚至不如男子,但农妇做耕田、收割、取水灌溉等事,是与男人一起劳动的”,古文描述了农业与家庭手工业相结合的小农经济生产方式,耕织结合不一定非得男耕女织,故A项正确;判断资本主义萌芽必须有商品交换和雇佣关系两个条件,材料未涉及,故B项错误;材料中男女都要耕田织布,未体现男尊女卑,故C项错误;农家的织布属于家庭手工业而不是官营手工业,故D项错误。

【答案】A

6.(2015·海南单科·3)西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝初,普通百姓也拥有马匹,“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定经济得到迅速发展 B.西域良马引进与马种改良

C.游牧民族大规模地移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

【考点】古代中国的经济——汉初经济发展

【解析】西汉初年,由于社会经济凋敝,统治者实行休养生息政策,社会秩序稳定,到汉武帝时经济得到发展,因此马匹大量增加,故A项正确;材料中并未涉及引进西域良马的信息,故B项错误;游牧民族大规模移居中原是在魏晋南北朝时期,与题干时间不符,故C项错误;马匹增加主要是经济发展,百姓也能养得起马,并不是因为战马消耗减少,故D项错误。

【答案】A

2014年题组

1.(2014·天津文综·2)《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),食为政首。……殷周之盛。《诗》《书》所述,要在安民 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),富而教之。”这段话主要强调( )

A.儒家对农业的重视 B.改进生产工具的意义

C.历法与农业的关系 D.农业技术的重要性

【考点】古代中国发达的农业;春秋战国时期的百家争鸣——儒家思想

【解析】材料主要强调“《诗》《书》所述,要在安民 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),富而教之”,即儒家经典记述这些内容,关键在于安定人民,人民富足后再来教导人民,反映出儒家对农业的重视,故A项正确;“神农为耒耜 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),以利天下”,体现出生产工具改进的意义,但不是主要强调内容,故B项错误;“尧命四子,敬授民时”,反映出历法与农业的关系,但不是主要强调内容,故C项错误;生产工具的改进、历法的传授都体现出农业技术的重要性,但不是主要强调内容,故D项错误。

【答案】A

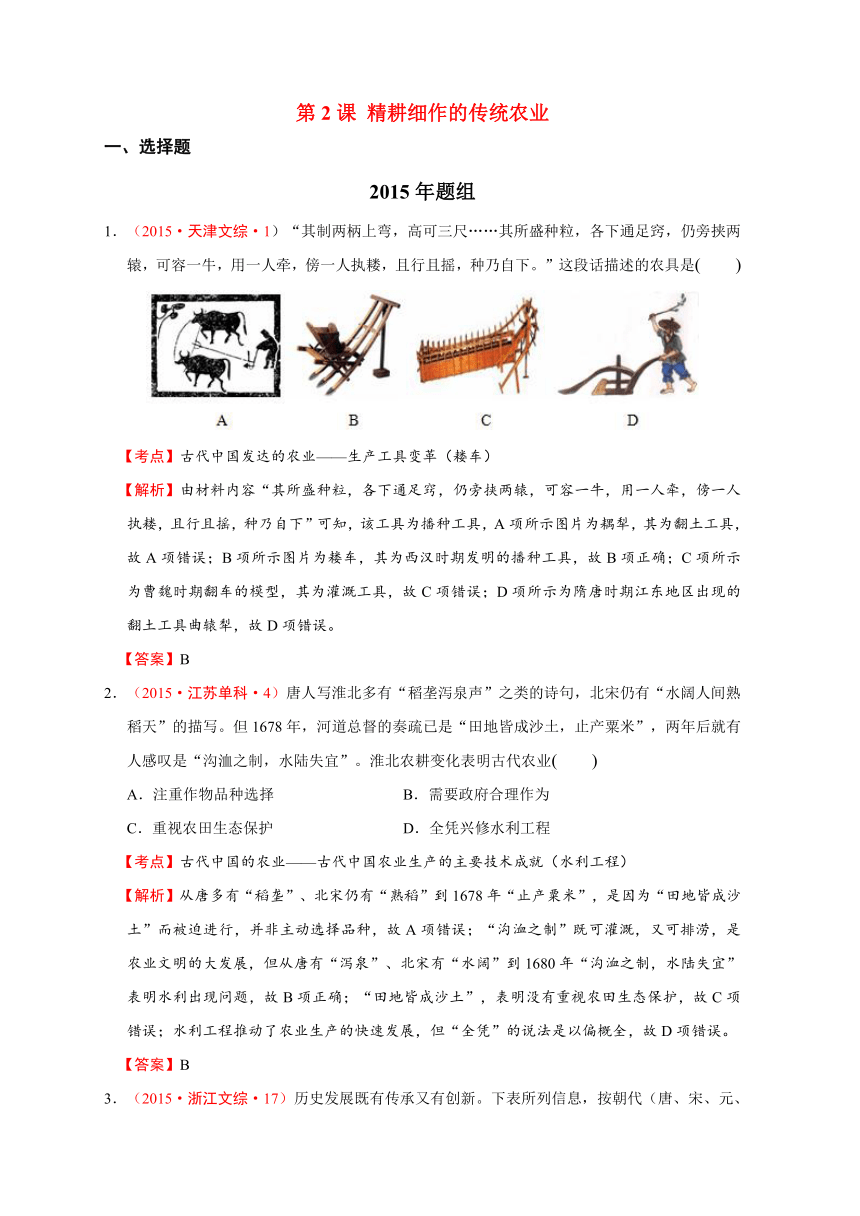

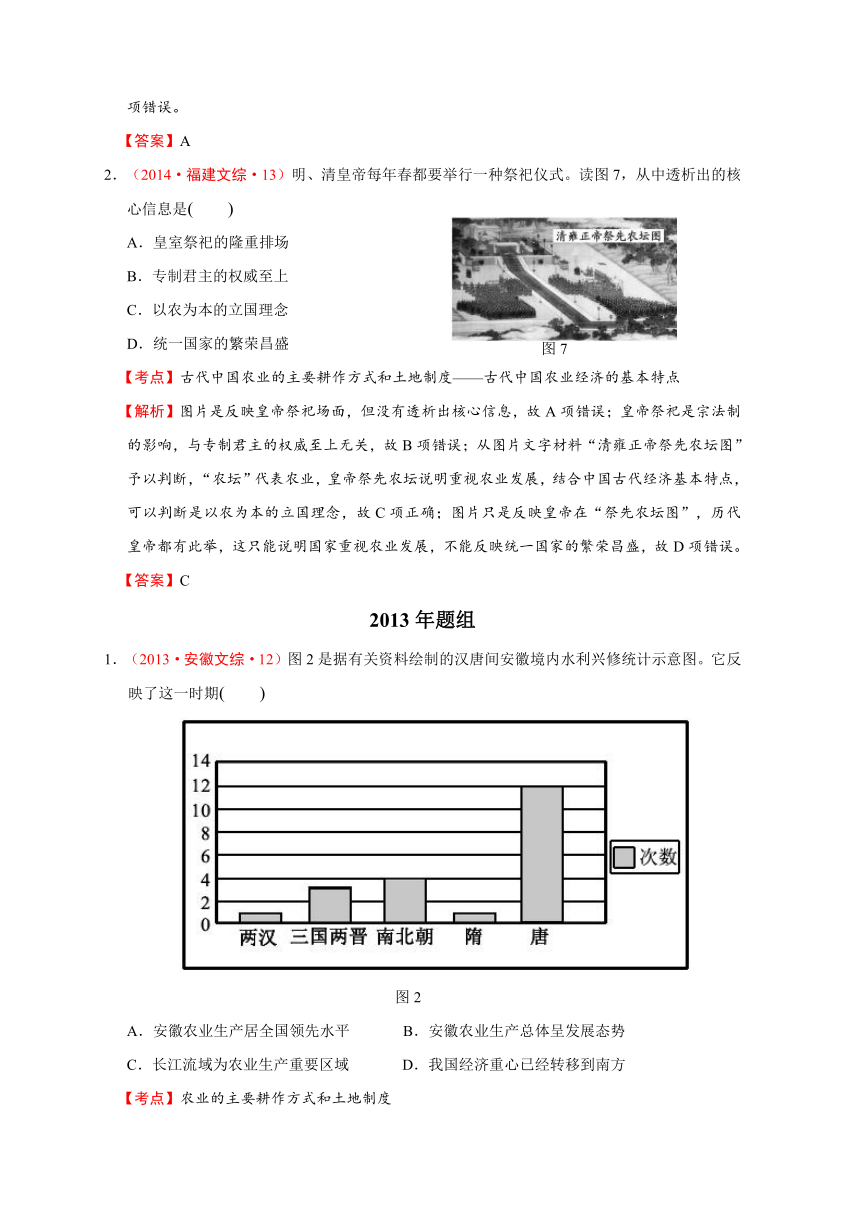

2.(2014·福建文综·13)明、清皇帝每年春都要举行一种祭祀仪式。读图7,从中透析出的核心信息是( )

A.皇室祭祀的隆重排场

B.专制君主的权威至上

C.以农为本的立国理念

D.统一国家的繁荣昌盛

【考点】古代中国农业的主要耕作方式和土地制度——古代中国农业经济的基本特点

【解析】图片是反映皇帝祭祀场面,但没有透析出核心信息,故A项错误;皇帝祭祀是宗法制的影响,与专制君主的权威至上无关,故B项错误;从图片文字材料“清雍正帝祭先农坛图”予以判断,“农坛”代表农业,皇帝祭先农坛说明重视农业发展,结合中国古代经济基本特点,可以判断是以农为本的立国理念,故C项正确;图片只是反映皇帝在“祭先农坛图”,历代皇帝都有此举,这只能说明国家重视农业发展,不能反映统一国家的繁荣昌盛,故D项错误。

【答案】C

2013年题组

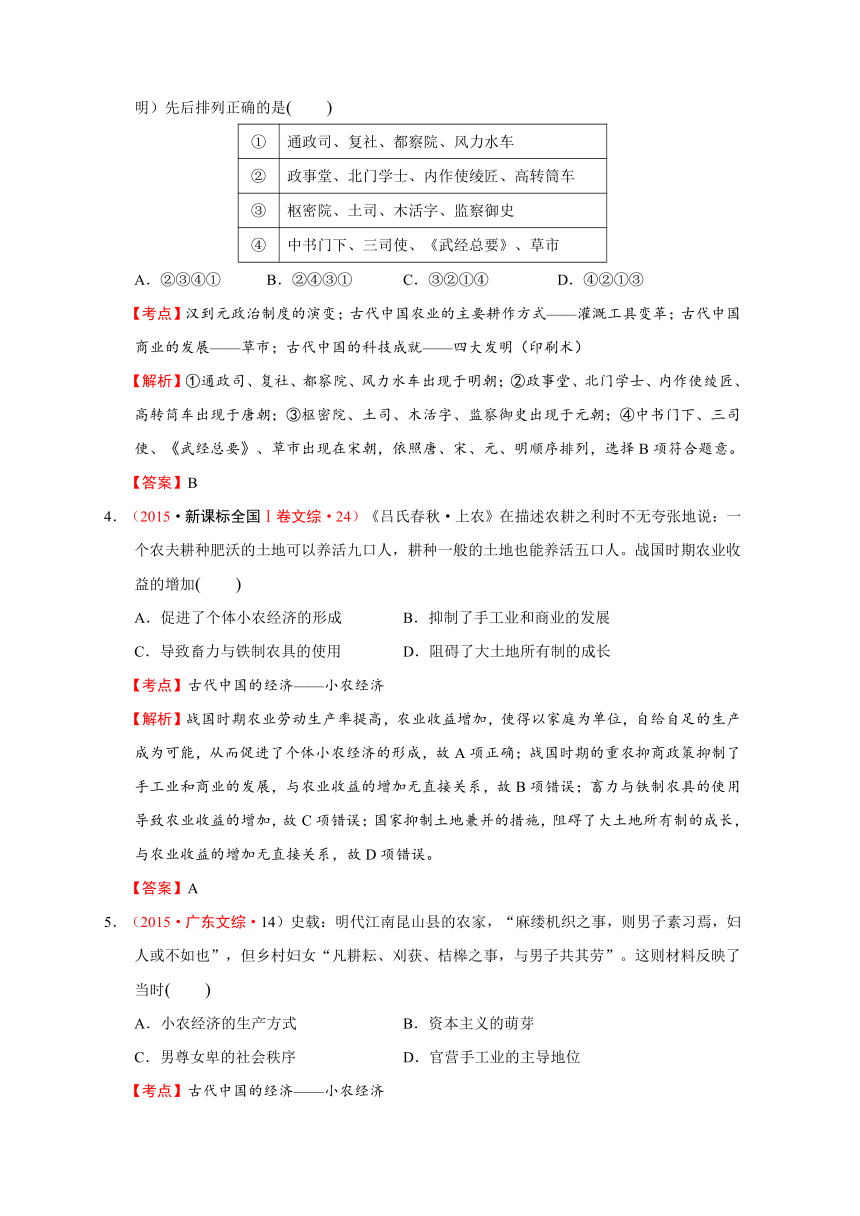

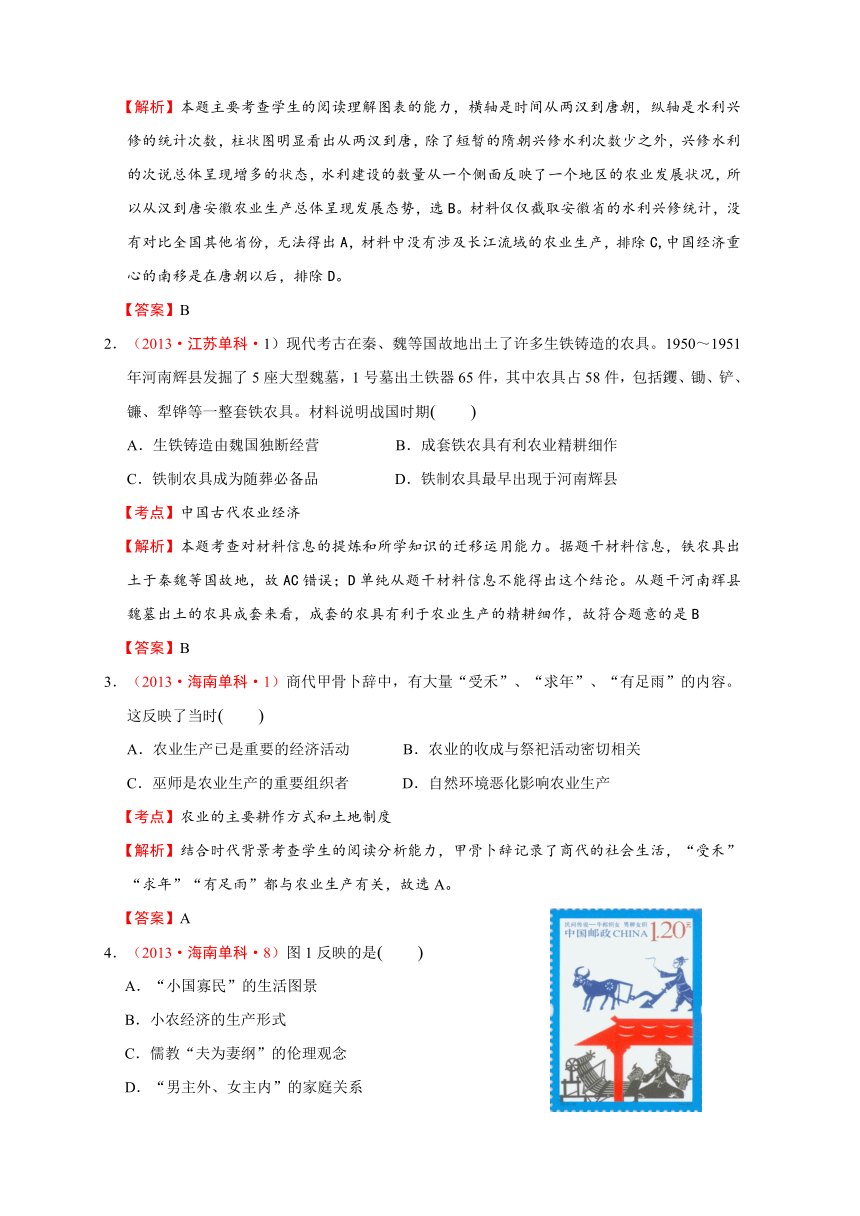

1.(2013·安徽文综·12)图2是据有关资料绘制的汉唐间安徽境内水利兴修统计示意图。它反映了这一时期( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图2

A.安徽农业生产居全国领先水平 B.安徽农业生产总体呈发展态势

C.长江流域为农业生产重要区域 D.我国经济重心已经转移到南方

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】本题主要考查学生的阅读理解图表的能力,横轴是时间从两汉到唐朝,纵轴是水利兴修的统计次数,柱状图明显看出从两汉到唐,除了短暂的隋朝兴修水利次数少之外,兴修水利的次说总体呈现增多的状态,水利建设的数量从一个侧面反映了一个地区的农业发展状况,所以从汉到唐安徽农业生产总体呈现发展态势,选B。材料仅仅截取安徽省的水利兴修统计,没有对比全国其他省份,无法得出A,材料中没有涉及长江流域的农业生产,排除C,中国经济重心的南移是在唐朝以后,排除D。

【答案】B

2.(2013·江苏单科·1)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营 B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品 D.铁制农具最早出现于河南辉县

【考点】中国古代农业经济

【解析】本题考查对材料信息的提炼和所学知识的迁移运用能力。据题干材料信息,铁农具出土于秦魏等国故地,故AC错误;D单纯从题干材料信息不能得出这个结论。从题干河南辉县魏墓出土的农具成套来看,成套的农具有利于农业生产的精耕细作,故符合题意的是B

【答案】B

3.(2013·海南单科·1)商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动 B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者 D.自然环境恶化影响农业生产

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】结合时代背景考查学生的阅读分析能力,甲骨卜辞记录了商代的社会生活,“受禾”“求年”“有足雨”都与农业生产有关,故选A。

【答案】A

4.(2013·海南单科·8)图1反映的是( )

A.“小国寡民”的生活图景

B.小农经济的生产形式

C.儒教“夫为妻纲”的伦理观念

D.“男主外、女主内”的家庭关系

图1

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】读图分析,图片上面铁犁牛耕,下面是女子纺织,放在一起就是男耕女织的小农生产形式,故选B。

【答案】B

2012年题组

1.(2012·海南单科卷·1)《礼记·月令》载,每年正月周天子亲率臣下耕作,称为“藉田”;三月王后亲率嫔妃举行采桑养蚕仪式,称为“亲蚕”。后来,历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式。这反映了( )

A.周代制度在后代被严格奉行

B.古代政治制度变迁异常缓慢

C.重农抑商从周代始一直推行

D.农桑是古代社会经济的主体

【考点】古代中国的农业经济

【解析】从题干反映统治者“藉田”、“新蚕”的现象,以及历代皇帝、皇后不断举这样的仪式的历史现象,说明统治者重视农桑生产,这正因古代中国是农业文明,农桑是古代社会经济的主体,D项正确;本题易因表面认识而误选A项,主要是无法正确解读“历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式”信息;B项无从体现;C项说法错误,重农抑商是从秦国的商鞅变法始。

【答案】D

2011年题组

1.(2011·福建文综·14)图4 所示坎儿井(井渠)是我国古代具有地方特色的水利灌溉工程,至今还流行于新疆的吐鲁番、哈密地区。联系历史地理知识,对坎儿井解读正确的是( )

①在汉代就已出现 ②我国古代最早的灌溉工程

③利用了天山、昆仑山的冰雪融水 ④井深随地势坡降而改变

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】根据所学知识,坎儿井起源于西汉时期,①正确;根据材料“至今还流行于新疆的吐鲁番、哈密地区”得之坎儿井正是利用新疆天山、昆仑山的冰雪融水而兴建的具有地方特色的水利灌溉工程,③正确;从图中明显可以看到坎儿井井深随地势坡降而改变,④正确;材料无法反映出坎儿井是我国古代最早的灌溉工程,另外根据所学知识在坎儿井之前还有著名的水利工程如都江堰等。故选C项。

【答案】C

2.(2011·山东文综·10)图4描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。它反映出当时( )

A.开始使用铁器

B.注重精耕细作

C.尚未推广牛耕

D.雇佣关系盛行

【解析】从关键词“汉代”,可以排除A项,春秋时期就开始使用铁器;汉代随着犁壁的发明,已经开始推广牛耕,排除C;雇佣关系盛行是在明清时期,排除D.故选B。

【答案】B

2010题组

1.(2010·天津文综·1)图1到图2的变化,反映我国古代农业生产中( )

图1 图2

A.铁犁牛耕的出现 B.耕犁技术的成熟

C.精耕细作的开始 D.单位亩产量提高

【解析】从“二牛抬杠”到曲辕犁,很明显是犁耕技术的进步,选B。

【答案】B

2.(2010·浙江文综·14)农耕技术的发明与改进,推动了农业经济的发展。比较右侧两图,其中图8(1)所示的耕作技术始见于( )

A.战国 B.秦

C.西汉 D.东汉

【解析】图(1)是东汉时期出现的一牛挽犁,图(2)是西汉时期出现的耦犁(二牛抬杠)。春秋战国时期,在一些发达地区已经采用了牛耕技术。商鞅变法 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )后,秦国后来居上,也普遍使用牛耕。西汉时,赵过推广耦犁(二牛抬杠),但这种两牛牵引的耦犁回转不便,到东汉时,在一些地方开始被比较轻便的一牛挽犁取代。由此,战国、秦、西汉都早于东汉,排除!、B、C三项。

【答案】D

3.(2010·浙江文综·15)下列是从古诗“二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉”中读出的信息,其中错误的是( )

A.农民生活艰辛 B.土地兼并严重

C.农副产品进入流通领域 D.小农业和小手工业紧密结合

【解析】题干材料中的“医得眼前疮,剜却心头肉”反映了农民生活的艰辛,A项正确。“卖新丝”“粜新谷”,反映农副产品进入流通领域,C项正确。“新丝”是手工业品,“新谷”是农作物,反映小农业和小手工业紧密结合,D项正确。材料中,没有提及土地问题,故B项错误。

【答案】B

2009题组

1.(2009·福建文综·14)古代有“闽人以海为田”之说,这种说法突出反映了福建人( )

A.临海而居的居住方式 B.围海造田的生产方式

C.靠海谋生的生存方式 D.四海为家的生活方式

【解析】福建临海,具有靠海谋生的特点和优势,“闽人以海为田”主要是指靠海谋生的生存方式。A、B、D答案都偷换了概念。

【答案】C

2.(2009·宁夏、辽宁文综·24)图4是甲骨文的“年”字,该字由两部分组合而成,上部为“禾”。卜辞中常见“有年”、“大有年”的记载。据此,“有年”的意思应是( )

A.人寿年丰

B.祈盼丰收

C.庄稼收获

D.祭祀谷神

【解析】从图片中“年”字的构成为“禾”,可以缩小选择的范围,从B、D中选择,理解“有年”即“丰收之年”,即可得出正确答案。

【答案】C

3.(2009·重庆文综·15)隋唐时期,淮水以北新增的有利于农田灌溉的水利工程是( )

A.郑国渠 B.芍陂

C.通济渠 D.邗沟

【解析】郑国渠和芍陂是春秋战国时期的水利工程,邗沟位于淮水以北,符合题意的只有C项。

【答案】C

2008题组

1.(2008·北京文综·14)某古代水利工程“旱时引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰‘水旱从人,不知饥馑’。后来三国时蜀相诸葛亮“征丁十二百人护之”,据此判断,这项水利工程是( )

A.都江堰 B.郑国渠

C.灵渠 D.芍陂

【解析】紧扣关键字“蜀相”可知这项水利工程是都江堰。

【答案】A

2.(2008·广东历史·4)齐国管仲说:“凡为国之急者,必先禁末作文之巧。末作文巧禁,则民无所游食,民无所游食则必事农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广……”某研究者据此得出“中国精耕农业的产生与专制国家农业政策密切相关”的结论。该判断( )

A.材料充分、理解准确,结论合理 B.材料充分、理解不准确,结论不合理

C.材料不充分、理解准确,结论合理 D.材料不充分、理解不准确,结论不合理

【解析】本题仅提供一个材料,孤证不立,而且也是管仲对农商发展的论述,带有一定的主观性,因而说“材料不充分”,精耕农业是中国古代小农经济的突出特征,确实与专制国家的重农政策相关,所以理解是准确的,结论是合理的。

【答案】C

2007题组

1.(2007·上海历史·18)一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国已由采集进入种植的时代 ②我国的原始农业南北各具特色

③南北之间粮食品种已有交流 ④我国北方种植粮食早于南方

A.①③ B.①②③

C.②④ D.①②④

【解析】从统计中可以看出当时已经出现了农业种植,形成了南稻北粟的格局,从稻和粟南北兼有可以说明双方出现了交流,但不能说明北方种植粮食早于南方。

【答案】B

2.(2007·广东历史·1)下列选项中,能反映商朝农耕生产的是( )

殷墟戴刑具陶俑 牛耕图 甲骨文 铁犁

A B C D

【解析】解题关键是把握题中限定条件:“商朝”和“农耕生产”。A项是戴刑具的陶俑,与农耕生产无必然联系;B项与农耕生产有关,但牛耕最早出现于春秋后期;D项铁犁在战国中后期用于牛耕。C项是“田”字的写法,反映的是商朝时已出现的井田制的内容。

【答案】C

3.(2007·江苏历史·3)中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。该水利工程的始建者是( )

A.孙叔敖 B.管仲

C.李冰 D.郑国

【解析】战国时期的秦国蜀郡守李冰修建都江堰,使成都平原成为天府之国。

【答案】C

4.(2007·广东理基·62)“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了( )

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

【解析】“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。

【答案】A

5.(2007·山东文综·11)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了( )

①男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念

③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】“机梭声札札,牛驴走纭纭”反映了男耕女织的自然经济,“家家守村业” 反映了重视农业的观念,“头白不出门”体现的是安土重迁的思想。

【答案】B

二、非选择题

1.(2014·广东文综·38)(25分)对同一史实,不同史料可能有不同反映,探究历史应注意史料的适用性和局限性。阅读材料,回答问题。

材料一 自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料二 (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

(1)中国古代小农经济的特征是什么?材料一和材料二所反映的近代农村经济结构状况有何不同?(8分)

【考点】(1)古代中国的经济——小农经济;晚清中国经济结构的变化

【解析】(1)第一小问小农经济的特征结合小农经济的含义“以个体家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,实行男耕女织,是一种自给自足的自然经济”来归纳即可;第二小问不同点分别概括材料一、二中近代农村经济结构的特点即可,从材料一中“自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣”的信息可概括出自然经济逐步解体;从材料二中“所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉”“所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者”的信息,再结合材料出处,可概括出河北元氏县仍以自然经济为主。

【答案】(1)特征:以家庭为单位,耕织结合,自给自足。(4分)

不同:材料一:自然经济(传统的小农经济)解体;

材料二:河北元氏县仍以自然经济(传统的小农经济)为主。(4分)

2.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·40)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643~1722年)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛的认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯 格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

【考点】(1)古代中国的科技成就;古代中国的经济——小农经济;古代手工业的发展;古代中国的政治制度——科举制(八股取士);经典力学;近代科学技术

(2)古代中国的科技成就;古代中国的政治制度——科举制(八股取士);古代中国的经济——小农经济;资本主义经济发展;经典力学

【解析】(1)第一小问中宋应星科技成果的特点依据材料一中“他全面搜集整理传统农业、手工业技术”和“被誉为‘17世纪中国科技的百科全书’,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献”的信息,结合所学知识古代中国科技的特点来分析,可归纳出注重传统经验技术的总结,缺乏创造,是传统科技的集大成;牛顿科技成果的特点结合近代科技的特点和牛顿力学的意义来分析,可概括出长期实验基础上的理性探讨,突破性的科学成果;第二小问中宋应星科技成果背景从材料一中“青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山”概括出科举失利后的发愤之作,从“他全面搜集整理传统农业、手工业技术”的信息,可归纳出中国传统农业、手工业技术发达;牛顿科技成果出现的背景从材料二中“自幼喜欢钻研科学”的信息可概括出长期从事科学研究,再结合所学知识从近代科技的产生来分析,可归纳出近代科学研究方法形成,科学冲破了中世纪神学的束缚。

(2)宋应星的原因从材料一中“当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行”的信息可概括出士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;再结合所学知识从明清固守农耕文明的生产方式、文化氛围等角度来分析即可;牛顿的原因可从西方资本主义生产方式的产生、发展,牛顿力学体系的意义来分析。

【答案】(1)特点:传统科技的集大成;多总结,少创造。长期实验基础上的理性探讨;突破性的科学成果。

背景:中国传统农业、手工业技术发达;科举失利后的发愤之作。科学冲破了中世纪神学的束缚;近代科学研究方法形成;长期从事科学研究。

(2)原因:士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;生产方式没有质的变化;文化专制,重视科学的社会氛围;资本主义生产方式产生;提供了认识世界的新方法。

3.(2013·浙江文综·38)(26分)阅读材料,加深对历史上江南经济变化的认识。

材料一

松江府 “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。

苏州府 “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。

嘉兴府 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……”

湖州府 “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

——摘编自明清史志资料

(1)指出中国古代农业经济的基本特点,说明农业经济与商品经济的关系。阅读材料一,概括

明清时期江南经济的主要变化。(10分)

【考点】中国古代农业经济的基本特点、农业经济与商品经济的关系、明清时期江南经济

【解析】第⑴题有三小问。前两小问根据所学知识回答即可。农业经济的基本特点是自给自足的以小农经济。农业经济和商品经济的关系总体上就是“农本商末”,农业为主,商品经济为辅。第三小问要根据材料一的四则明清史志资料作出概括,要注意疏通句意,排除文言文障碍。四则材料均强调了当时江南纺织业显著发展,商品经济发达;“苏州府”材料中的“计日受值”体现了资本主义萌芽;从南浔镇“烟火万家”、王江泾镇“居者可七千余家”等材料信息中可得出明清时期江南市镇经济的繁荣。

【答案】(1)特点:以小农户个体经营为主。(2分)

关系:农业经济为主,商品经济处于从属地位。(2分)

变化:商品经济比较发达,(1分)纺织业显著发展,(2分)市镇经济繁荣,(1分),资本主

义萌芽。(2分)

4.(2012·北京文综·37)(36分)水是生命之源,它孕育了人类文明,启迪着人类智慧,影响着人类社会的进程

材料一 天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。(《老子》)

材料二 君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。(《荀子》)

(1)材料一、二分别体现了道家和儒家的什么思想?(2分)简述道家和儒家产生的时代背景。(4分)

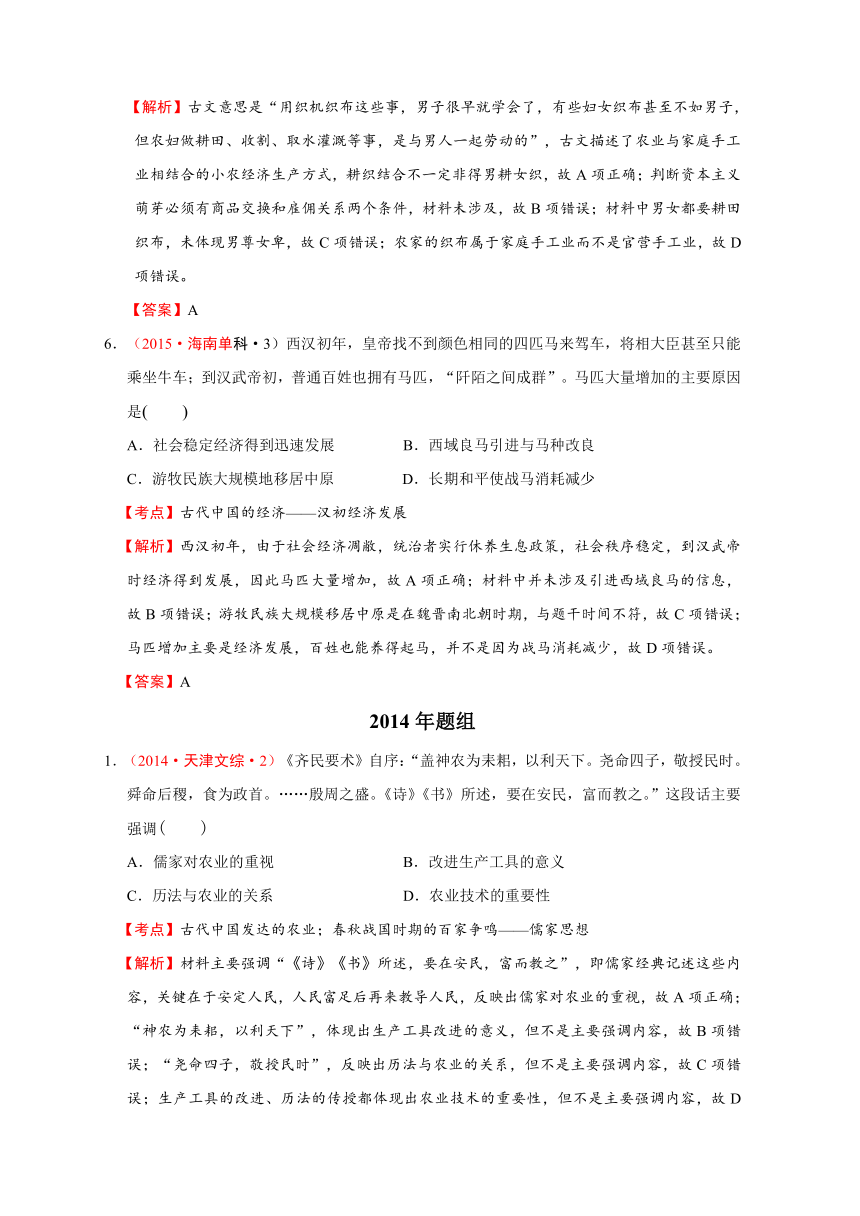

材料三 “南通州北通州,南北通州通南北。”所谓的“南北通州”是指北京通州和江苏南通,它们均与大运河关系密切。但在近代以后,随着运河漕运的停止,北通州及运河沿线大多数城市衰落,南通州却未停止发展的脚步。1898年南通大生纱厂创办,并获得20年方圆百里内独办企业的特权,税收负担较轻。此后建立的大生港承担了航运功能。到20世纪20年代大生资本集团形成,包括棉花种植、碾米、造船、纺织机器制造、发电等企业及银行。其间,南通还创办了师范、农科、商业、纺织等学校,兴建了博物苑、剧院、公园等公共设施。

(2)阅读材料三和图11,结合所学,概括近代南通经济发展的原因。(8分)

材料四 自19世纪初,关于宪法是否明确授权联邦政府帮助地方治理河道的问题,美国国会一直存在争论,1817年和1822年,美国总统两次否决了联邦政府资助地方改善交通的议案,1824年最高法院法官认定,宪法允许联邦政府资助和承担河道改良项目,但联邦政府的权限从改良河道扩大到流域治理、防洪灌溉,又经历了一个多世纪。其间,仍有很多议员认为,联邦政府建设防洪工程过多干预了各州的权力。1935年全国内发生洪灾,100多项防洪议案提交到国会,1936年总统签署《防洪法》,授权联邦政府在全国范围内建设防洪工程,地方需要提供相应的建设土地和空间。

(3)结合所学,从美国政治权力分配的角度,对材料四进行解读。(12分)

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

“水与人类文明进步”关键词表

三峡水利工程 筒车 新航路开辟 轮船招商局 第聂伯河水电站

海上马车夫 北洋水师 罗盘针 水力织布机 海上丝绸(陶瓷)之路

(4)阅读上表,从“水与人类文明进步”的某个侧面,选出3个关键词,提炼一个主题;再补充一个符合该主题的关键词,运用这4个关键词对该主题进行简要阐释。(10分)

要求:主题立意明确;关键词选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合。

【考点】中国古代的百家争鸣、近代经济发展与美国宪法规定的制约平衡。

【解析】本题考查学生阅读分析的能力。第(1)题从道家与儒家思想,分析春秋战国时期百家争鸣出现的原因;第(2)题以南通为例分析近代中国社会经济的发展;第(3)题分析说明美国政治权力分配的特点是权力制衡;第(4)题可以从多角度分析,但要言之有理。

【答案】(1)材料一体现出了道家的“辩证”思想;材料二体现出了儒家的“仁政”思想。

时代背景:春秋战国时期,社会发生巨大变革。铁器和牛耕的使用,促进了经济的发展,造成井田制瓦解,各国纷纷变法,确立了土地私有制,从而冲击了传统的宗法分封制。周天子权威下降,诸侯争霸,促成了思想上百家争鸣的局面。

(2)南海依托江海,毗邻上海,地理位置优越,有利于经济发展。张謇的事业救国思想和实践活动,推动了当地经济发展。清政府予以政策扶持,使其在竞争中占据优势。基础设施和产业结构相对完善,有利于城市经济持续发展。

(3)材料表明,最初由于美国宪法没有明确授权联邦政府帮助地方治理河流,导致总统两次否决国会提出的议案。1824年最高法院法官对宪法相关条例的解释,解决了联邦政府可以治理河流的法律问题,但是仍然没有理顺联邦和地方在治理河流方面的权力关系,所以国会仍陷于长期争论。20世纪30年代的经济危机、自然灾害,客观上要求联邦政府更多干预地方经济事务;罗斯福新政加强了联邦政府的权力。这一切为1936年总统签署《防洪法》创造了条件。

以上内容表明,美国政治权力分配的特点是权力制衡。权力制衡一方面表现为中央机构之间的三权分立,另一方面表现为联邦制下中央与地方之间的权力分割。在中央与地方权力分配的某些方面,联邦政府的权力有扩大趋势。

(4)示例:

主题:水与社会生产的发展

关键词:筒车、水利织布机、第聂伯河水电站

添加的关键词:漕渠

简要阐释:中国古代,修建漕渠,使用筒车灌溉农田,推动农业生产的发展。工业革命期间发明的水利织布机等,解放了劳动力,工业生产领域出现革命性的变革。第二次工业革命以后,电力成为社会经济与生活的重要能源。第聂伯河水电站是水利发电的代表之一。

5.(2012·四川文综·39)(60分)发展农业需因地制宜,亦需科技创新。回答问题。

材料三

表三 中国古代农业科技成绩(部分)

时期 内容 备注

春秋战国 牛耕、铁农具

都江堰、郑国渠

测知二十四节气 有利于安排农事

秦汉 楼车 提高播种效率

选种、育秧 提高产量的重要途径

魏晋南北朝 翻车

《齐民要术》

隋唐 筒车、曲辕犁

宋元 踏犁 由人力操作,弥补耕牛的不足

《农桑辑要》 元朝政府研发的农业指导用书

《十二气历》

明清 《农政全书》

(3)精耕细作是中国古代农业的显著特点。根据材料三概括这一特点表现在哪些方面?(4分)结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。(6分)

材料四 伴随着第二次科技革命,美国新发明的农机具大量出现并广泛应用,到1899年,近7万项农机具发明和农业技术得到美国专利局认证,仅播种机就达到9156项。1862年颁布《莫里尔土地法》,政府拨地资财建立农学院。同年,美国建立农业部并坚持科研导向。1887年通过《海契法案》,展开建立高效农业产业的相关研究。各地纷纷举办农业展览会、组织农业协会、发行各种农业杂志,推广农业科技。1914年,国会批准《史密斯—利弗法》,从法律上确认此前的各种农技推广工作,并将它们纳入联邦、州、县三级管理结构中。(据钱乘旦《世界现代化进程》)

(4)根据材料四,评述美国政府在促进农业现代化进程中的重要举措。(10分)

【解析】第(3)问,表格中涉及到的生产工具、水利设施、历法和耕作技术等内容,从四个方面进行分析;第2小问,从我国人地关系、生产力和政策三个角度分析精耕细作的特点产生的原因。第(4)问,本题旨在考查信息获取与解读能力,依据材料分析第二次革命对农业发展的影响,依据:“美国新发明的农机具大量出现并广泛应用、美国建立农业部并坚持科研导向、‘各地纷纷举办农业展览会、组织农业协会、发行各种农业杂志,推广农业科技’、律上确认此前的各种农技推广工作”。

【答案】(3)表现:发明创新农业生产工具;改进耕作技术;兴修农田水利;重视农时;总结推广农业经验。(4分,每点1分,任答4点即可)

原因:人多地少;(2分)小农经济长期占据主导地位;(2分)重农抑商观念的长期影响。(2分)

(4)抓住科技革命的机遇,鼓励农业机械的发明创造,促进了农业机械化的迅速实现;(3分)建立农业科研和农技推广体系,促进农业科技化进程(4分);建立和完善法律体系,为农业现代化提供法律保障。(3分)

6.(2011·安徽文综·35)(30分)马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 (王景)迁庐江太守。先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。

是岁,年疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

(1)依据材料一概括中国农业经济的特征。(8分)

【解析】本题以历史热点――三农问题切入,考查学生的分析理解综合应用能力。第(1)题,注意从材料中概括,如“犁耕”、“丰给”、“大旱”等分析即可。

【答案】(1)自给自足的自然经济;铁犁牛耕;精耕细作;受制于自然环境,具有脆弱性。

图7

图4

图11 南通地理位置示意图

一、选择题

2015年题组

1.(2015·天津文综·1)“其制两柄上弯,高可三尺……其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下。”这段话描述的农具是( )

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网"

【考点】古代中国发达的农业——生产工具变革(耧车)

【解析】由材料内容“其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下”可知,该工具为播种工具,A项所示图片为耦犁,其为翻土工具,故A项错误;B项所示图片为耧车,其为西汉时期发明的播种工具,故B项正确;C项所示为曹魏时期翻车的模型,其为灌溉工具,故C项错误;D项所示为隋唐时期江东地区出现的翻土工具曲辕犁,故D项错误。

【答案】B

2.(2015·江苏单科·4)唐人写淮北多有“稻垄泻泉声”之类的诗句,北宋仍有“水阔人间熟稻天”的描写。但1678年,河道总督的奏疏已是“田地皆成沙土,止产粟米”,两年后就有人感叹是“沟洫之制,水陆失宜”。淮北农耕变化表明古代农业( )

A.注重作物品种选择 B.需要政府合理作为

C.重视农田生态保护 D.全凭兴修水利工程

【考点】古代中国的农业——古代中国农业生产的主要技术成就(水利工程)

【解析】从唐多有“稻垄”、北宋仍有“熟稻”到1678年“止产粟米”,是因为“田地皆成沙土”而被迫进行,并非主动选择品种,故A项错误;“沟洫之制”既可灌溉,又可排涝,是农业文明的大发展,但从唐有“泻泉”、北宋有“水阔”到1680年“沟洫之制,水陆失宜”表明水利出现问题,故B项正确;“田地皆成沙土”,表明没有重视农田生态保护,故C项错误;水利工程推动了农业生产的快速发展,但“全凭”的说法是以偏概全,故D项错误。

【答案】B

3.(2015·浙江文综·17)历史发展既有传承又有创新。下表所列信息,按朝代(唐、宋、元、明)先后排列正确的是( )

① 通政司、复社、都察院、风力水车

② 政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车

③ 枢密院、土司、木活字、监察御史

④ 中书门下、三司使、《武经总要》、草市

A.②③④① B.②④③① C.③②①④ D.④②①③

【考点】汉到元政治制度的演变;古代中国农业的主要耕作方式——灌溉工具变革;古代中国商业的发展——草市;古代中国的科技成就——四大发明(印刷术)

【解析】①通政司、复社、都察院、风力水车出现于明朝;②政事堂、北门学士、内作使绫匠、高转筒车出现于唐朝;③枢密院、土司、木活字、监察御史出现于元朝;④中书门下、三司使、《武经总要》、草市出现在宋朝,依照唐、宋、元、明顺序排列,选择B项符合题意。

【答案】B

4.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·24)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

【考点】古代中国的经济——小农经济

【解析】战国时期农业劳动生产率提高,农业收益增加,使得以家庭为单位,自给自足的生产成为可能,从而促进了个体小农经济的形成,故A项正确;战国时期的重农抑商政策抑制了手工业和商业的发展,与农业收益的增加无直接关系,故B项错误;畜力与铁制农具的使用导致农业收益的增加,故C项错误;国家抑制土地兼并的措施,阻碍了大土地所有制的成长,与农业收益的增加无直接关系,故D项错误。

【答案】A

5.(2015·广东文综·14)史载:明代江南昆山县的农家,“麻缕机织之事,则男子素习焉,妇人或不如也”,但乡村妇女“凡耕耘、刈获、桔槔之事,与男子共其劳”。这则材料反映了当时( )

A.小农经济的生产方式 B.资本主义的萌芽

C.男尊女卑的社会秩序 D.官营手工业的主导地位

【考点】古代中国的经济——小农经济

【解析】古文意思是“用织机织布这些事,男子很早就学会了,有些妇女织布甚至不如男子,但农妇做耕田、收割、取水灌溉等事,是与男人一起劳动的”,古文描述了农业与家庭手工业相结合的小农经济生产方式,耕织结合不一定非得男耕女织,故A项正确;判断资本主义萌芽必须有商品交换和雇佣关系两个条件,材料未涉及,故B项错误;材料中男女都要耕田织布,未体现男尊女卑,故C项错误;农家的织布属于家庭手工业而不是官营手工业,故D项错误。

【答案】A

6.(2015·海南单科·3)西汉初年,皇帝找不到颜色相同的四匹马来驾车,将相大臣甚至只能乘坐牛车;到汉武帝初,普通百姓也拥有马匹,“阡陌之间成群”。马匹大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定经济得到迅速发展 B.西域良马引进与马种改良

C.游牧民族大规模地移居中原 D.长期和平使战马消耗减少

【考点】古代中国的经济——汉初经济发展

【解析】西汉初年,由于社会经济凋敝,统治者实行休养生息政策,社会秩序稳定,到汉武帝时经济得到发展,因此马匹大量增加,故A项正确;材料中并未涉及引进西域良马的信息,故B项错误;游牧民族大规模移居中原是在魏晋南北朝时期,与题干时间不符,故C项错误;马匹增加主要是经济发展,百姓也能养得起马,并不是因为战马消耗减少,故D项错误。

【答案】A

2014年题组

1.(2014·天津文综·2)《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),食为政首。……殷周之盛。《诗》《书》所述,要在安民 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),富而教之。”这段话主要强调( )

A.儒家对农业的重视 B.改进生产工具的意义

C.历法与农业的关系 D.农业技术的重要性

【考点】古代中国发达的农业;春秋战国时期的百家争鸣——儒家思想

【解析】材料主要强调“《诗》《书》所述,要在安民 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),富而教之”,即儒家经典记述这些内容,关键在于安定人民,人民富足后再来教导人民,反映出儒家对农业的重视,故A项正确;“神农为耒耜 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 ),以利天下”,体现出生产工具改进的意义,但不是主要强调内容,故B项错误;“尧命四子,敬授民时”,反映出历法与农业的关系,但不是主要强调内容,故C项错误;生产工具的改进、历法的传授都体现出农业技术的重要性,但不是主要强调内容,故D项错误。

【答案】A

2.(2014·福建文综·13)明、清皇帝每年春都要举行一种祭祀仪式。读图7,从中透析出的核心信息是( )

A.皇室祭祀的隆重排场

B.专制君主的权威至上

C.以农为本的立国理念

D.统一国家的繁荣昌盛

【考点】古代中国农业的主要耕作方式和土地制度——古代中国农业经济的基本特点

【解析】图片是反映皇帝祭祀场面,但没有透析出核心信息,故A项错误;皇帝祭祀是宗法制的影响,与专制君主的权威至上无关,故B项错误;从图片文字材料“清雍正帝祭先农坛图”予以判断,“农坛”代表农业,皇帝祭先农坛说明重视农业发展,结合中国古代经济基本特点,可以判断是以农为本的立国理念,故C项正确;图片只是反映皇帝在“祭先农坛图”,历代皇帝都有此举,这只能说明国家重视农业发展,不能反映统一国家的繁荣昌盛,故D项错误。

【答案】C

2013年题组

1.(2013·安徽文综·12)图2是据有关资料绘制的汉唐间安徽境内水利兴修统计示意图。它反映了这一时期( )

( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )

图2

A.安徽农业生产居全国领先水平 B.安徽农业生产总体呈发展态势

C.长江流域为农业生产重要区域 D.我国经济重心已经转移到南方

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】本题主要考查学生的阅读理解图表的能力,横轴是时间从两汉到唐朝,纵轴是水利兴修的统计次数,柱状图明显看出从两汉到唐,除了短暂的隋朝兴修水利次数少之外,兴修水利的次说总体呈现增多的状态,水利建设的数量从一个侧面反映了一个地区的农业发展状况,所以从汉到唐安徽农业生产总体呈现发展态势,选B。材料仅仅截取安徽省的水利兴修统计,没有对比全国其他省份,无法得出A,材料中没有涉及长江流域的农业生产,排除C,中国经济重心的南移是在唐朝以后,排除D。

【答案】B

2.(2013·江苏单科·1)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营 B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品 D.铁制农具最早出现于河南辉县

【考点】中国古代农业经济

【解析】本题考查对材料信息的提炼和所学知识的迁移运用能力。据题干材料信息,铁农具出土于秦魏等国故地,故AC错误;D单纯从题干材料信息不能得出这个结论。从题干河南辉县魏墓出土的农具成套来看,成套的农具有利于农业生产的精耕细作,故符合题意的是B

【答案】B

3.(2013·海南单科·1)商代甲骨卜辞中,有大量“受禾”、“求年”、“有足雨”的内容。这反映了当时( )

A.农业生产已是重要的经济活动 B.农业的收成与祭祀活动密切相关

C.巫师是农业生产的重要组织者 D.自然环境恶化影响农业生产

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】结合时代背景考查学生的阅读分析能力,甲骨卜辞记录了商代的社会生活,“受禾”“求年”“有足雨”都与农业生产有关,故选A。

【答案】A

4.(2013·海南单科·8)图1反映的是( )

A.“小国寡民”的生活图景

B.小农经济的生产形式

C.儒教“夫为妻纲”的伦理观念

D.“男主外、女主内”的家庭关系

图1

【考点】农业的主要耕作方式和土地制度

【解析】读图分析,图片上面铁犁牛耕,下面是女子纺织,放在一起就是男耕女织的小农生产形式,故选B。

【答案】B

2012年题组

1.(2012·海南单科卷·1)《礼记·月令》载,每年正月周天子亲率臣下耕作,称为“藉田”;三月王后亲率嫔妃举行采桑养蚕仪式,称为“亲蚕”。后来,历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式。这反映了( )

A.周代制度在后代被严格奉行

B.古代政治制度变迁异常缓慢

C.重农抑商从周代始一直推行

D.农桑是古代社会经济的主体

【考点】古代中国的农业经济

【解析】从题干反映统治者“藉田”、“新蚕”的现象,以及历代皇帝、皇后不断举这样的仪式的历史现象,说明统治者重视农桑生产,这正因古代中国是农业文明,农桑是古代社会经济的主体,D项正确;本题易因表面认识而误选A项,主要是无法正确解读“历代皇帝、皇后不断举行这样的仪式”信息;B项无从体现;C项说法错误,重农抑商是从秦国的商鞅变法始。

【答案】D

2011年题组

1.(2011·福建文综·14)图4 所示坎儿井(井渠)是我国古代具有地方特色的水利灌溉工程,至今还流行于新疆的吐鲁番、哈密地区。联系历史地理知识,对坎儿井解读正确的是( )

①在汉代就已出现 ②我国古代最早的灌溉工程

③利用了天山、昆仑山的冰雪融水 ④井深随地势坡降而改变

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】根据所学知识,坎儿井起源于西汉时期,①正确;根据材料“至今还流行于新疆的吐鲁番、哈密地区”得之坎儿井正是利用新疆天山、昆仑山的冰雪融水而兴建的具有地方特色的水利灌溉工程,③正确;从图中明显可以看到坎儿井井深随地势坡降而改变,④正确;材料无法反映出坎儿井是我国古代最早的灌溉工程,另外根据所学知识在坎儿井之前还有著名的水利工程如都江堰等。故选C项。

【答案】C

2.(2011·山东文综·10)图4描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。它反映出当时( )

A.开始使用铁器

B.注重精耕细作

C.尚未推广牛耕

D.雇佣关系盛行

【解析】从关键词“汉代”,可以排除A项,春秋时期就开始使用铁器;汉代随着犁壁的发明,已经开始推广牛耕,排除C;雇佣关系盛行是在明清时期,排除D.故选B。

【答案】B

2010题组

1.(2010·天津文综·1)图1到图2的变化,反映我国古代农业生产中( )

图1 图2

A.铁犁牛耕的出现 B.耕犁技术的成熟

C.精耕细作的开始 D.单位亩产量提高

【解析】从“二牛抬杠”到曲辕犁,很明显是犁耕技术的进步,选B。

【答案】B

2.(2010·浙江文综·14)农耕技术的发明与改进,推动了农业经济的发展。比较右侧两图,其中图8(1)所示的耕作技术始见于( )

A.战国 B.秦

C.西汉 D.东汉

【解析】图(1)是东汉时期出现的一牛挽犁,图(2)是西汉时期出现的耦犁(二牛抬杠)。春秋战国时期,在一些发达地区已经采用了牛耕技术。商鞅变法 ( http: / / www.21cnjy.com" \t "_blank" \o "欢迎登陆21世纪教育网 )后,秦国后来居上,也普遍使用牛耕。西汉时,赵过推广耦犁(二牛抬杠),但这种两牛牵引的耦犁回转不便,到东汉时,在一些地方开始被比较轻便的一牛挽犁取代。由此,战国、秦、西汉都早于东汉,排除!、B、C三项。

【答案】D

3.(2010·浙江文综·15)下列是从古诗“二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉”中读出的信息,其中错误的是( )

A.农民生活艰辛 B.土地兼并严重

C.农副产品进入流通领域 D.小农业和小手工业紧密结合

【解析】题干材料中的“医得眼前疮,剜却心头肉”反映了农民生活的艰辛,A项正确。“卖新丝”“粜新谷”,反映农副产品进入流通领域,C项正确。“新丝”是手工业品,“新谷”是农作物,反映小农业和小手工业紧密结合,D项正确。材料中,没有提及土地问题,故B项错误。

【答案】B

2009题组

1.(2009·福建文综·14)古代有“闽人以海为田”之说,这种说法突出反映了福建人( )

A.临海而居的居住方式 B.围海造田的生产方式

C.靠海谋生的生存方式 D.四海为家的生活方式

【解析】福建临海,具有靠海谋生的特点和优势,“闽人以海为田”主要是指靠海谋生的生存方式。A、B、D答案都偷换了概念。

【答案】C

2.(2009·宁夏、辽宁文综·24)图4是甲骨文的“年”字,该字由两部分组合而成,上部为“禾”。卜辞中常见“有年”、“大有年”的记载。据此,“有年”的意思应是( )

A.人寿年丰

B.祈盼丰收

C.庄稼收获

D.祭祀谷神

【解析】从图片中“年”字的构成为“禾”,可以缩小选择的范围,从B、D中选择,理解“有年”即“丰收之年”,即可得出正确答案。

【答案】C

3.(2009·重庆文综·15)隋唐时期,淮水以北新增的有利于农田灌溉的水利工程是( )

A.郑国渠 B.芍陂

C.通济渠 D.邗沟

【解析】郑国渠和芍陂是春秋战国时期的水利工程,邗沟位于淮水以北,符合题意的只有C项。

【答案】C

2008题组

1.(2008·北京文综·14)某古代水利工程“旱时引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰‘水旱从人,不知饥馑’。后来三国时蜀相诸葛亮“征丁十二百人护之”,据此判断,这项水利工程是( )

A.都江堰 B.郑国渠

C.灵渠 D.芍陂

【解析】紧扣关键字“蜀相”可知这项水利工程是都江堰。

【答案】A

2.(2008·广东历史·4)齐国管仲说:“凡为国之急者,必先禁末作文之巧。末作文巧禁,则民无所游食,民无所游食则必事农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广……”某研究者据此得出“中国精耕农业的产生与专制国家农业政策密切相关”的结论。该判断( )

A.材料充分、理解准确,结论合理 B.材料充分、理解不准确,结论不合理

C.材料不充分、理解准确,结论合理 D.材料不充分、理解不准确,结论不合理

【解析】本题仅提供一个材料,孤证不立,而且也是管仲对农商发展的论述,带有一定的主观性,因而说“材料不充分”,精耕农业是中国古代小农经济的突出特征,确实与专制国家的重农政策相关,所以理解是准确的,结论是合理的。

【答案】C

2007题组

1.(2007·上海历史·18)一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国已由采集进入种植的时代 ②我国的原始农业南北各具特色

③南北之间粮食品种已有交流 ④我国北方种植粮食早于南方

A.①③ B.①②③

C.②④ D.①②④

【解析】从统计中可以看出当时已经出现了农业种植,形成了南稻北粟的格局,从稻和粟南北兼有可以说明双方出现了交流,但不能说明北方种植粮食早于南方。

【答案】B

2.(2007·广东历史·1)下列选项中,能反映商朝农耕生产的是( )

殷墟戴刑具陶俑 牛耕图 甲骨文 铁犁

A B C D

【解析】解题关键是把握题中限定条件:“商朝”和“农耕生产”。A项是戴刑具的陶俑,与农耕生产无必然联系;B项与农耕生产有关,但牛耕最早出现于春秋后期;D项铁犁在战国中后期用于牛耕。C项是“田”字的写法,反映的是商朝时已出现的井田制的内容。

【答案】C

3.(2007·江苏历史·3)中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。该水利工程的始建者是( )

A.孙叔敖 B.管仲

C.李冰 D.郑国

【解析】战国时期的秦国蜀郡守李冰修建都江堰,使成都平原成为天府之国。

【答案】C

4.(2007·广东理基·62)“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了( )

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

【解析】“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。

【答案】A

5.(2007·山东文综·11)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了( )

①男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念

③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【解析】“机梭声札札,牛驴走纭纭”反映了男耕女织的自然经济,“家家守村业” 反映了重视农业的观念,“头白不出门”体现的是安土重迁的思想。

【答案】B

二、非选择题

1.(2014·广东文综·38)(25分)对同一史实,不同史料可能有不同反映,探究历史应注意史料的适用性和局限性。阅读材料,回答问题。

材料一 自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料二 (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

(1)中国古代小农经济的特征是什么?材料一和材料二所反映的近代农村经济结构状况有何不同?(8分)

【考点】(1)古代中国的经济——小农经济;晚清中国经济结构的变化

【解析】(1)第一小问小农经济的特征结合小农经济的含义“以个体家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,实行男耕女织,是一种自给自足的自然经济”来归纳即可;第二小问不同点分别概括材料一、二中近代农村经济结构的特点即可,从材料一中“自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣”的信息可概括出自然经济逐步解体;从材料二中“所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉”“所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者”的信息,再结合材料出处,可概括出河北元氏县仍以自然经济为主。

【答案】(1)特征:以家庭为单位,耕织结合,自给自足。(4分)

不同:材料一:自然经济(传统的小农经济)解体;

材料二:河北元氏县仍以自然经济(传统的小农经济)为主。(4分)

2.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·40)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643~1722年)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛的认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯 格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

【考点】(1)古代中国的科技成就;古代中国的经济——小农经济;古代手工业的发展;古代中国的政治制度——科举制(八股取士);经典力学;近代科学技术

(2)古代中国的科技成就;古代中国的政治制度——科举制(八股取士);古代中国的经济——小农经济;资本主义经济发展;经典力学

【解析】(1)第一小问中宋应星科技成果的特点依据材料一中“他全面搜集整理传统农业、手工业技术”和“被誉为‘17世纪中国科技的百科全书’,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献”的信息,结合所学知识古代中国科技的特点来分析,可归纳出注重传统经验技术的总结,缺乏创造,是传统科技的集大成;牛顿科技成果的特点结合近代科技的特点和牛顿力学的意义来分析,可概括出长期实验基础上的理性探讨,突破性的科学成果;第二小问中宋应星科技成果背景从材料一中“青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山”概括出科举失利后的发愤之作,从“他全面搜集整理传统农业、手工业技术”的信息,可归纳出中国传统农业、手工业技术发达;牛顿科技成果出现的背景从材料二中“自幼喜欢钻研科学”的信息可概括出长期从事科学研究,再结合所学知识从近代科技的产生来分析,可归纳出近代科学研究方法形成,科学冲破了中世纪神学的束缚。

(2)宋应星的原因从材料一中“当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行”的信息可概括出士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;再结合所学知识从明清固守农耕文明的生产方式、文化氛围等角度来分析即可;牛顿的原因可从西方资本主义生产方式的产生、发展,牛顿力学体系的意义来分析。

【答案】(1)特点:传统科技的集大成;多总结,少创造。长期实验基础上的理性探讨;突破性的科学成果。

背景:中国传统农业、手工业技术发达;科举失利后的发愤之作。科学冲破了中世纪神学的束缚;近代科学研究方法形成;长期从事科学研究。

(2)原因:士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;生产方式没有质的变化;文化专制,重视科学的社会氛围;资本主义生产方式产生;提供了认识世界的新方法。

3.(2013·浙江文综·38)(26分)阅读材料,加深对历史上江南经济变化的认识。

材料一

松江府 “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。

苏州府 “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。

嘉兴府 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……”

湖州府 “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

——摘编自明清史志资料

(1)指出中国古代农业经济的基本特点,说明农业经济与商品经济的关系。阅读材料一,概括

明清时期江南经济的主要变化。(10分)

【考点】中国古代农业经济的基本特点、农业经济与商品经济的关系、明清时期江南经济

【解析】第⑴题有三小问。前两小问根据所学知识回答即可。农业经济的基本特点是自给自足的以小农经济。农业经济和商品经济的关系总体上就是“农本商末”,农业为主,商品经济为辅。第三小问要根据材料一的四则明清史志资料作出概括,要注意疏通句意,排除文言文障碍。四则材料均强调了当时江南纺织业显著发展,商品经济发达;“苏州府”材料中的“计日受值”体现了资本主义萌芽;从南浔镇“烟火万家”、王江泾镇“居者可七千余家”等材料信息中可得出明清时期江南市镇经济的繁荣。

【答案】(1)特点:以小农户个体经营为主。(2分)

关系:农业经济为主,商品经济处于从属地位。(2分)

变化:商品经济比较发达,(1分)纺织业显著发展,(2分)市镇经济繁荣,(1分),资本主

义萌芽。(2分)

4.(2012·北京文综·37)(36分)水是生命之源,它孕育了人类文明,启迪着人类智慧,影响着人类社会的进程

材料一 天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。(《老子》)

材料二 君者,民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。(《荀子》)

(1)材料一、二分别体现了道家和儒家的什么思想?(2分)简述道家和儒家产生的时代背景。(4分)

材料三 “南通州北通州,南北通州通南北。”所谓的“南北通州”是指北京通州和江苏南通,它们均与大运河关系密切。但在近代以后,随着运河漕运的停止,北通州及运河沿线大多数城市衰落,南通州却未停止发展的脚步。1898年南通大生纱厂创办,并获得20年方圆百里内独办企业的特权,税收负担较轻。此后建立的大生港承担了航运功能。到20世纪20年代大生资本集团形成,包括棉花种植、碾米、造船、纺织机器制造、发电等企业及银行。其间,南通还创办了师范、农科、商业、纺织等学校,兴建了博物苑、剧院、公园等公共设施。

(2)阅读材料三和图11,结合所学,概括近代南通经济发展的原因。(8分)

材料四 自19世纪初,关于宪法是否明确授权联邦政府帮助地方治理河道的问题,美国国会一直存在争论,1817年和1822年,美国总统两次否决了联邦政府资助地方改善交通的议案,1824年最高法院法官认定,宪法允许联邦政府资助和承担河道改良项目,但联邦政府的权限从改良河道扩大到流域治理、防洪灌溉,又经历了一个多世纪。其间,仍有很多议员认为,联邦政府建设防洪工程过多干预了各州的权力。1935年全国内发生洪灾,100多项防洪议案提交到国会,1936年总统签署《防洪法》,授权联邦政府在全国范围内建设防洪工程,地方需要提供相应的建设土地和空间。

(3)结合所学,从美国政治权力分配的角度,对材料四进行解读。(12分)

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

“水与人类文明进步”关键词表

三峡水利工程 筒车 新航路开辟 轮船招商局 第聂伯河水电站

海上马车夫 北洋水师 罗盘针 水力织布机 海上丝绸(陶瓷)之路

(4)阅读上表,从“水与人类文明进步”的某个侧面,选出3个关键词,提炼一个主题;再补充一个符合该主题的关键词,运用这4个关键词对该主题进行简要阐释。(10分)

要求:主题立意明确;关键词选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合。

【考点】中国古代的百家争鸣、近代经济发展与美国宪法规定的制约平衡。

【解析】本题考查学生阅读分析的能力。第(1)题从道家与儒家思想,分析春秋战国时期百家争鸣出现的原因;第(2)题以南通为例分析近代中国社会经济的发展;第(3)题分析说明美国政治权力分配的特点是权力制衡;第(4)题可以从多角度分析,但要言之有理。

【答案】(1)材料一体现出了道家的“辩证”思想;材料二体现出了儒家的“仁政”思想。

时代背景:春秋战国时期,社会发生巨大变革。铁器和牛耕的使用,促进了经济的发展,造成井田制瓦解,各国纷纷变法,确立了土地私有制,从而冲击了传统的宗法分封制。周天子权威下降,诸侯争霸,促成了思想上百家争鸣的局面。

(2)南海依托江海,毗邻上海,地理位置优越,有利于经济发展。张謇的事业救国思想和实践活动,推动了当地经济发展。清政府予以政策扶持,使其在竞争中占据优势。基础设施和产业结构相对完善,有利于城市经济持续发展。

(3)材料表明,最初由于美国宪法没有明确授权联邦政府帮助地方治理河流,导致总统两次否决国会提出的议案。1824年最高法院法官对宪法相关条例的解释,解决了联邦政府可以治理河流的法律问题,但是仍然没有理顺联邦和地方在治理河流方面的权力关系,所以国会仍陷于长期争论。20世纪30年代的经济危机、自然灾害,客观上要求联邦政府更多干预地方经济事务;罗斯福新政加强了联邦政府的权力。这一切为1936年总统签署《防洪法》创造了条件。

以上内容表明,美国政治权力分配的特点是权力制衡。权力制衡一方面表现为中央机构之间的三权分立,另一方面表现为联邦制下中央与地方之间的权力分割。在中央与地方权力分配的某些方面,联邦政府的权力有扩大趋势。

(4)示例:

主题:水与社会生产的发展

关键词:筒车、水利织布机、第聂伯河水电站

添加的关键词:漕渠

简要阐释:中国古代,修建漕渠,使用筒车灌溉农田,推动农业生产的发展。工业革命期间发明的水利织布机等,解放了劳动力,工业生产领域出现革命性的变革。第二次工业革命以后,电力成为社会经济与生活的重要能源。第聂伯河水电站是水利发电的代表之一。

5.(2012·四川文综·39)(60分)发展农业需因地制宜,亦需科技创新。回答问题。

材料三

表三 中国古代农业科技成绩(部分)

时期 内容 备注

春秋战国 牛耕、铁农具

都江堰、郑国渠

测知二十四节气 有利于安排农事

秦汉 楼车 提高播种效率

选种、育秧 提高产量的重要途径

魏晋南北朝 翻车

《齐民要术》

隋唐 筒车、曲辕犁

宋元 踏犁 由人力操作,弥补耕牛的不足

《农桑辑要》 元朝政府研发的农业指导用书

《十二气历》

明清 《农政全书》

(3)精耕细作是中国古代农业的显著特点。根据材料三概括这一特点表现在哪些方面?(4分)结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。(6分)

材料四 伴随着第二次科技革命,美国新发明的农机具大量出现并广泛应用,到1899年,近7万项农机具发明和农业技术得到美国专利局认证,仅播种机就达到9156项。1862年颁布《莫里尔土地法》,政府拨地资财建立农学院。同年,美国建立农业部并坚持科研导向。1887年通过《海契法案》,展开建立高效农业产业的相关研究。各地纷纷举办农业展览会、组织农业协会、发行各种农业杂志,推广农业科技。1914年,国会批准《史密斯—利弗法》,从法律上确认此前的各种农技推广工作,并将它们纳入联邦、州、县三级管理结构中。(据钱乘旦《世界现代化进程》)

(4)根据材料四,评述美国政府在促进农业现代化进程中的重要举措。(10分)

【解析】第(3)问,表格中涉及到的生产工具、水利设施、历法和耕作技术等内容,从四个方面进行分析;第2小问,从我国人地关系、生产力和政策三个角度分析精耕细作的特点产生的原因。第(4)问,本题旨在考查信息获取与解读能力,依据材料分析第二次革命对农业发展的影响,依据:“美国新发明的农机具大量出现并广泛应用、美国建立农业部并坚持科研导向、‘各地纷纷举办农业展览会、组织农业协会、发行各种农业杂志,推广农业科技’、律上确认此前的各种农技推广工作”。

【答案】(3)表现:发明创新农业生产工具;改进耕作技术;兴修农田水利;重视农时;总结推广农业经验。(4分,每点1分,任答4点即可)

原因:人多地少;(2分)小农经济长期占据主导地位;(2分)重农抑商观念的长期影响。(2分)

(4)抓住科技革命的机遇,鼓励农业机械的发明创造,促进了农业机械化的迅速实现;(3分)建立农业科研和农技推广体系,促进农业科技化进程(4分);建立和完善法律体系,为农业现代化提供法律保障。(3分)

6.(2011·安徽文综·35)(30分)马克思说:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 (王景)迁庐江太守。先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。

是岁,年疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

(1)依据材料一概括中国农业经济的特征。(8分)

【解析】本题以历史热点――三农问题切入,考查学生的分析理解综合应用能力。第(1)题,注意从材料中概括,如“犁耕”、“丰给”、“大旱”等分析即可。

【答案】(1)自给自足的自然经济;铁犁牛耕;精耕细作;受制于自然环境,具有脆弱性。

图7

图4

图11 南通地理位置示意图

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 第1课 农业的主要耕作方式和土地制度

- 第2课 精耕细作的传统农业

- 第3课 享誉世界的手工业

- 第4课 商业的发展

- 第5课 资本主义萌芽的缓慢发展

- 第二单元 近代中国资本主义的曲折发展

- 第6课 近代中国经济结构的变动

- 第7课 民族资本主义的曲折发展

- 第三单元 中国特色社会主义建设的道路

- 第8课 中国社会主义建设道路的探索

- 第9课 社会主义市场经济体制的建立

- 第10课 对外开放格局的初步形成

- 第四单元 中国近现代社会生活的变迁

- 第11课 物质生活和社会习俗的变迁

- 第12课 日益进步的交通和通信工具

- 第13课 大众传媒的发展

- 第五单元 资本主义世界市场的形成和发展

- 第14课 新航路的开辟

- 第15课 殖民扩张与掠夺

- 第16课 欧美的工业革命

- 第六单元 资本主义运行机制的调节

- 第17课 空前严重的资本主义世界经济危机

- 第18课 罗斯福新政

- 第19课 当代资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 第21课 战后的经济改革与挫折

- 第八单元 当今世界经济的全球化趋势

- 第22课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第23课 世界经济区域集团化的发展

- 第24课 世界经济的全球化趋势